हरियाणा Switch to English

हरियाणा में ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य विभाग ने छह प्रमुख संकेतकों के आधार पर हरियाणा के करनाल ज़िले की 66 ग्राम पंचायतों को क्षय रोग (TB) मुक्त घोषित किया है।

मुख्य बिंदु

- मूल्यांकन एवं पुरस्कार:

- पंचायतों का मूल्यांकन करने के लिये एक राज्य स्तरीय टीम ने मार्च 2025 में मूल्यांकन किया।

- अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा मान्यता प्राप्त पंचायतों को सम्मानित किया गया।

- टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का दर्जा प्राप्त करने के लिये पंचायत को एक वर्ष तक आवश्यक शर्तें पूरी करनी होंगी।

- पुरस्कार श्रेणियाँ:

- 14 पंचायतों को दूसरी बार टीबी मुक्त घोषित किये जाने पर प्रशंसा प्रमाण-पत्र के साथ महात्मा गांधी की चाँदी की प्रतिमा प्रदान की गई।

- 52 पंचायतों को पहली बार टीबी मुक्त दर्जा प्राप्त करने के लिये महात्मा गांधी की कांस्य प्रतिमा और प्रमाण-पत्र प्रदान किये गए।

- टीबी मुक्त स्थिति के लिये मुख्य मानदंड:

- वार्षिक बलगम नमूना संग्रह: प्रति 1,000 जनसंख्या पर कम-से-कम 30 नमूने।

- टीबी का प्रचलन: प्रति 1,000 व्यक्तियों पर 1 से भी कम टीबी रोगी।

- उपचार की सफलता दर: कम-से-कम 85%.

- नैदानिक परीक्षण: कम-से-कम 60% टीबी रोगियों को CBNAAT or TrueNAAT परीक्षण से गुजरना होगा।

- वित्तीय सहायता वितरण: निक्षय पोषण योजना के तहत 100% वितरण।

- पोषण सहायता: सभी टीबी रोगियों को पोषण किट का प्रावधान।

- निक्षय मित्र योजना की भूमिका:

- टीबी मुक्त भारत के तहत शुरू की गई निक्षय मित्र योजना नागरिकों, गैर सरकारी संगठनों, कॉर्पोरेट्स और जन प्रतिनिधियों को टीबी रोगियों की सहायता करने का अवसर देती है।

- योगदानकर्त्ता (निक्षय मित्र) टीबी रोगियों को उनके स्वास्थ्य लाभ में सहायता के लिये मासिक पोषण किट प्रदान करते हैं।

क्षय रोग (TB)

- परिचय:

- तपेदिक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। यह व्यावहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। सबसे आम हैं फेफड़े, प्लुरा (फेफड़ों के चारों ओर की परत), लिम्फ नोड्स, आँते, रीढ़ और मस्तिष्क।

- संचरण:

- यह एक वायुजनित संक्रमण है, जो संक्रमित व्यक्ति के साथ निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है, विशेष रूप से खराब वेंटिलेशन वाले घनी आबादी वाले स्थानों में।

- लक्षण:

- सक्रिय फेफड़े के टीबी के सामान्य लक्षण हैं खांसी के साथ बलगम और कभी-कभी खून आना, सीने में दर्द, कमज़ोरी, वज़न कम होना, बुखार और रात में पसीना आना।

उत्तर प्रदेश Switch to English

इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य बना

चर्चा में क्यों?

उत्तर प्रदेश ने इथेनॉल उत्पादन के क्षेत्र में देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। पिछले आठ वर्षों में राज्य ने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 2 बिलियन लीटर प्रति वर्ष कर दिया है और भविष्य में इसे 2.5 बिलियन लीटर प्रति वर्ष तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्य बिंदु

- लाभ:

- इथेनॉल उत्पादन की बढ़ोतरी ने गन्ना किसानों को बेहतर मूल्य और आय में वृद्धि हुई है।

- इथेनॉल उत्पादन से प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना हो रही है, जिससे हज़ारों लोगों को रोज़गार मिल रहा है। इससे ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ तेज़ हो रही हैं।

- इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) के इस्तेमाल को बढ़ावा देने से पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी और प्रदूषण में भी कमी आएगी। साथ ही, वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन (नेट जीरो एमिशन) का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी।

- गोंडा ज़िले में एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट स्थापित किया गया है और गोरखपुर की पिपराइच चीनी मिल में भी इथेनॉल उत्पादन संयंत्र स्थापित किया गया है।

- बायोफ्यूल नीति-2022:

- राज्य सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) को बढ़ावा देने के लिये एक सुनियोजित बायोफ्यूल नीति-2022 तैयार की। इस नीति का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।

- यह नीति राज्य को जैव ईंधन के प्रमुख हब में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

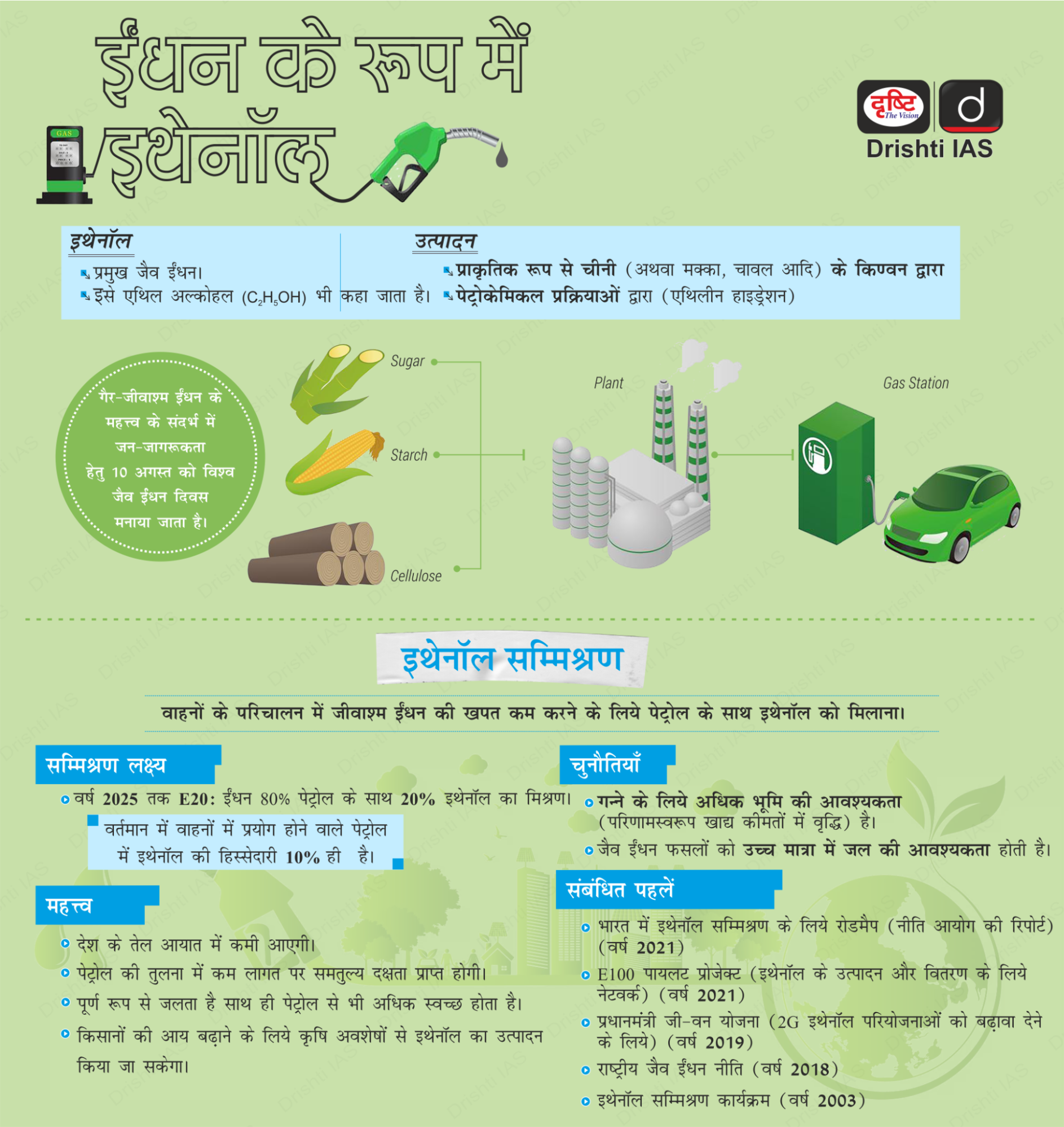

इथेनॉल के बारे में:

- परिचय:

- इथेनॉल, जिसे एथिल एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है, एक जैव ईंधन है जो विभिन्न स्रोतों जैसे गन्ना, मक्का, चावल, गेहूँ एवं बायोमास से उत्पादित होता है।

- गुड़, चीनी निर्माण का एक उपोत्पाद है, जो आमतौर पर इथेनॉल (निर्जल एल्कोहल) तथा रेक्टिफाइड स्पिरिट के उत्पादन का मुख्य स्रोत है। गुड़ को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- A श्रेणी गुड़: प्रारंभिक शर्करा क्रिस्टल निष्कर्षण से प्राप्त एक मध्यवर्ती उपोत्पाद, जिसमें 80-85% शुष्क पदार्थ (DM) होता है।

- B श्रेणी गुड़: A श्रेणी गुड़ के समान DM सामग्री लेकिन कम चीनी के साथ ही कोई स्वतः क्रिस्टलीकरण नहीं होता है।

- C श्रेणी गुड़ (ब्लैकस्ट्रैप गुड़, ट्रेकल): चीनी प्रसंस्करण का अंतिम उप-उत्पाद, जिसमें विशेष मात्रा में सुक्रोज़ (लगभग 32% से 42%) होता है। यह क्रिस्टलीकृत नहीं होता है और इसका उपयोग तरल या सूखे रूप में एक वाणिज्यिक फीड घटक के रूप में किया जाता है।

- उत्पादन प्रक्रिया में खमीर द्वारा शर्करा का किण्वन अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से किण्वन शामिल है।

- इथेनॉल 99.9% शुद्ध एल्कोहल है जिसे स्वच्छ ईंधन विकल्प बनाने के लिये पेट्रोल के साथ मिश्रित किया जा सकता है।

- इथेनॉल के गुण:

- इथेनॉल एक स्वच्छ, रंगहीन तरल है जिसमें शराब जैसी गंध एवं तीक्ष्ण स्वाद होता है।

- यह जल एवं अधिकांश कार्बनिक विलायकों में पूर्णतः घुलनशील है।

- अपने शुद्ध रूप में इसका क्वथनांक 78.37 डिग्री सेल्सियस और गलनांक -114.14 डिग्री सेल्सियस होता है।

- इथेनॉल एक ज्वलनशील पदार्थ है और इसका दहन तापमान गैसोलीन की तुलना में कम होता है।

- इथेनॉल के अनुप्रयोग:

- पेय पदार्थ: इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो मादक पेय पदार्थों में पाया जाता है। इसका सेवन बीयर, वाइन एवं स्पिरिट जैसे विभिन्न रूपों में किया जाता है।

- औद्योगिक विलायक: विभिन्न प्रकार के पदार्थों में विलय होने की अपनी क्षमता के कारण, इथेनॉल का उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, इत्र तथा अन्य उत्पादों के निर्माण में विलायक के रूप में किया जाता है।

- चिकित्सा एवं प्रयोगशाला उपयोग: इथेनॉल का उपयोग चिकित्सा एवं प्रयोगशाला में एंटीसेप्टिक, कीटाणुनाशक तथा परिरक्षक के रूप में किया जाता है।

- रासायनिक फीडस्टॉक: यह विभिन्न रसायनों के उत्पादन के लिये फीडस्टॉक के रूप में कार्य करता है।

- ईंधन: इसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाता है और साथ ही इथेनॉल-मिश्रित ईंधन का उत्पादन करने के लिये इसे प्राय: गैसोलीन के साथ मिलाया जाता है।

बिहार Switch to English

कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक परियोजना

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार की कोसी मेची अंत:राज्यीय लिंक परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (PMKSY-AIBP) के अंतर्गत शामिल करने को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

- परियोजना के बारे में:

- इस परियोजना के तहत कोसी नदी के अतिरिक्त जल को बिहार में महानंदा नदी बेसिन तक प्रवाहित किया जाएगा।

- इस परियोजना के तहत पूर्वी कोसी मुख्य नहर (EKMC) का पुनर्निर्माण किया जाएगा, और इसे मेची नदी तक विस्तारित किया जाएगा।

- पूर्वी कोसी मुख्य नहर भारत और नेपाल की संयुक्त कोसी परियोजना (1954) का एक हिस्सा है, जिसे कोसी नदी द्वारा बार-बार अपना मार्ग बदलने की समस्या के समाधान के लिये बनाया गया था।

- उद्देश्य:

- इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में सिंचाई की क्षमता को बढ़ाना है।

- विशेष रूप से, यह योजना बिहार के अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार ज़िलों में खरीफ मौसम के दौरान 2,10,516 हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करेगी।

- केंद्रीय सहायता की मंजूरी:

- इस परियोजना के लिये 6,282.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत निर्धारित की गई है, जिसमें से बिहार को 3,652.56 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मंजूर की गई है।

- यह राशि परियोजना के विकास और इसके विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन में सहायता करेगी।

- समयसीमा:

- इस परियोजना को मार्च 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

- इस परियोजना के पूरा होने पर बिहार में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और बाढ़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

- यह वर्ष 2015 में शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना (कोर योजना) है। केंद्र-राज्य की हिस्सेदारी 75:25 प्रतिशत में होगी। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों के मामले में यह अनुपात 90:10 रहेगा।

- इससे ढाई लाख अनुसूचित जाति और दो लाख अनुसूचित जनजाति के किसानों सहित लगभग 22 लाख किसानों को लाभ होगा।

- जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2020 में PMKSY के तहत परियोजनाओं के घटकों की जियो-टैगिंग हेतु एक मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया।

- इसके तीन मुख्य घटक हैं- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), हर खेत को पानी (HKKP) और वाटरशेड डेवलपमेंट।

- वर्ष 1996 में AIBP को राज्यों की संसाधन क्षमताओं से अधिक सिंचाई परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेज़ी लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

- उद्देश्य:

- क्षेत्रीय स्तर पर सिंचाई में निवेश का अभिसरण,

- सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना (हर खेत को पानी),

- पानी की बर्बादी को कम करने के लिये ऑन-फार्म जल उपयोग दक्षता में सुधार,

- ‘जलभृत’ (Aquifers) के पुनर्भरण को बढ़ाने के लिये और पेरी-अर्बन कृषि के लिये उपचारित नगरपालिका आधारित पानी के पुन: उपयोग की व्यवहार्यता की खोज करके स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करना और एक परिशुद्ध सिंचाई प्रणाली में अधिक-से-अधिक निजी निवेश को आकर्षित करना।

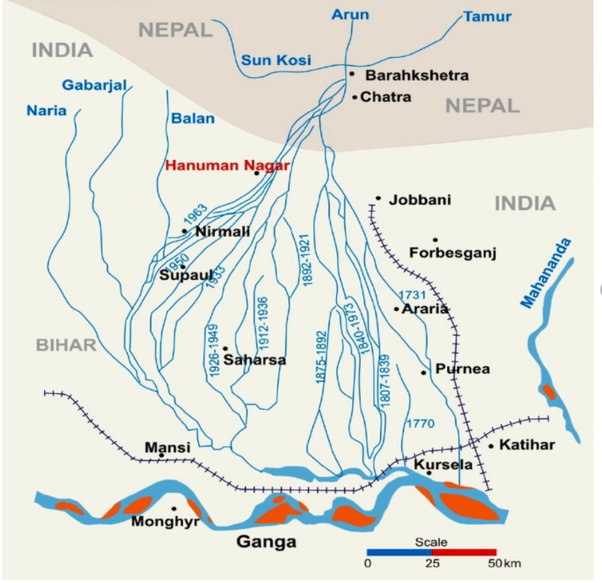

कोसी और मेची नदियाँ

- कोसी नदी: इसे ‘बिहार का शोक’ कहा जाता है। इसका उद्गम हिमालय में समुद्र तल से 7,000 मीटर ऊपर माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा के जलग्रहण क्षेत्र से होता है।

- कोसी नदी अपने मार्ग को बदलने और पश्चिम की ओर बहने की प्रवृत्ति के लिये प्रसिद्ध है, जो पिछले 200 वर्षों में दरभंगा, सहरसा और पूर्णिया ज़िलों में कृषि क्षेत्र को नष्ट करते हुए 112 किलोमीटर तक चली गई है।

- चीन, नेपाल और भारत से होकर बहती हुई यह नदी हनुमान नगर के पास भारत में प्रवेश करती है तथा बिहार के कटिहार ज़िले में कुरसेला के पास गंगा नदी में मिल जाती है।

- कोसी नदी तीन मुख्य धाराओं सन कोसी, अरुण कोसी और तमूर कोसी के संगम से बनती है।

- सहायक नदियाँ: नदी की कई महत्त्वपूर्ण सहायक नदियाँ हैं, जिनमें त्रिजंगा, भुतही बलान, कमला बलान और बागमती शामिल हैं, जो सभी मैदानी इलाकों से होकर कोसी नदी में मिलती हैं।

- मेची नदी: यह नेपाल और भारत से होकर बहने वाली एक अंतर-सीमा नदी है। यह महानंदा नदी की एक सहायक नदी है।

- मेची नदी एक बारहमासी नदी है, जो नेपाल में महाभारत पर्वतमाला में हिमालय की अंतरीय घाटी से निकलती है और फिर बिहार से होकर किशनगंज ज़िले में महानंदा में मिलती है

बिहार Switch to English

बोधगया मंदिर

चर्चा में क्यों?

बिहार में बोधगया मंदिर अधिनियम (BTA), 1949 को निरस्त करने की मांग को लेकर कई बौद्ध भिक्षु महाबोधि महाविहार (बोधगया मंदिर) में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

मुख्य बिंदु

- मुद्दे के बारे में:

- यह विरोध अखिल भारतीय बौद्ध मंच (AIBF) की अगुवाई में विभिन्न बौद्ध समूहों द्वारा किया जा रहा है।

- उनका विरोध इस एक्ट के तहत बोधगया टेंपल मैनेजमेंट कमेटी (BTMC) में हिंदू धर्मावलंबियों को भी सदस्य बनाए जाने के प्रावधान से है।

- बौद्ध भिक्षुओं का कहना है कि मंदिर का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्ध समुदाय के हाथों में होना चाहिये।

- बोधगया मंदिर प्रबंधन समिति (BTMC)

- बोधगया मंदिर अधिनियम, 1949 के तहत 1953 में बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर के प्रबंधन के लिये BTMC की स्थापना की गई।

- इस समिति में बौद्ध समुदाय के चार और हिंदू समुदाय के चार सदस्य हैं।

- अधिनियम के अनुसार, गया के ज़िला मजिस्ट्रेट (DM) समिति के पदेन अध्यक्ष हैं।

- बोधगया मंदिर

- बोधगया में स्थित महाबोधि मंदिर बौद्ध धर्म का एक पवित्र स्थल है।

- यह भगवान बुद्ध के जीवन और विशेष रूप से ज्ञान प्राप्ति से संबंधित है।

- महाबोधि मंदिर का निर्माण सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद 260 ईसा पूर्व में कराया था।

- यह पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे शुरुआती बौद्ध मंदिरों में से एक है।

- इसे वर्ष 2002 से यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था।

- चीनी तीर्थयात्री ह्वेन त्सांग ने इस मंदिर का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है।

- वर्तमान मंदिर संरचना का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी में कराया गया था।

मध्य प्रदेश Switch to English

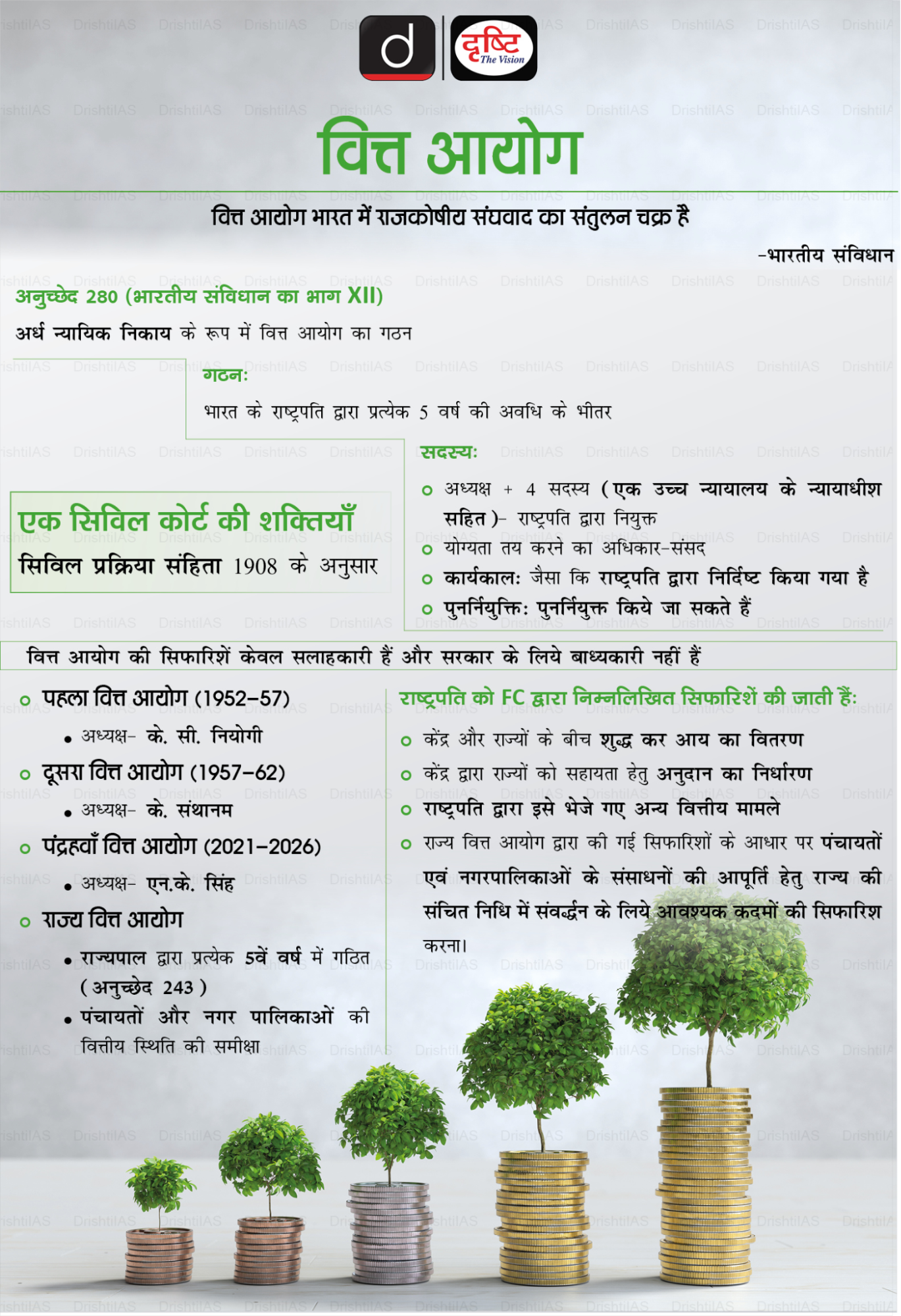

वित्त आयोग के अनुदान

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पाँच राज्यों (अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, नागालैंड और पंजाब) में ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs)/पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) को पंद्रहवें वित्त आयोग अनुदान वितरित किया है।

मुख्य बिंदु

- अनुदान के बारे में:

- ये अनुदान प्रत्येक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों में प्रदान किये जाते हैं और इन्हें पंचायती राज मंत्रालय तथा जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल और स्वच्छता विभाग) की सिफारिशों के आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा ज़ारी किया जाता है।

- पहली किस्त के रूप में मध्य प्रदेश को 651.7794 करोड़ रुपए का असंबद्ध अनुदान आवंटित किया गया है।

- अनुदान का उपयोग:

- अप्रतिबंधित अनुदान: ये अनुदान स्थानीय स्वशासन संस्थाओं (RLB/PRI) को संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 विषयों के तहत स्थान-विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सक्षम बनाते हैं, सिवाय वेतन और स्थापना लागत के।

- बंधे हुए अनुदान: इन निधियों का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिये अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिये:

- स्वच्छता और ODF (खुले में शौच मुक्त) स्थिति बनाए रखना, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन, मानव मल और मल कीचड़ उपचार शामिल है।

- पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण।

पंचायती राज संस्थान

- 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और एक समान संरचना (PRI के तीन स्तर), चुनाव, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के लिये सीटों का आरक्षण व निधि के अंतरण एवं PRI के कार्य और पदाधिकारी की एक प्रणाली स्थापित की गई।

- पंचायतें तीन स्तरों पर कार्य करती हैं: ग्राम सभा (गाँव अथवा छोटे गाँवों का समूह), पंचायत समितियाँ (ब्लॉक परिषद) और ज़िला परिषद (ज़िला स्तर पर)।

- भारत के संविधान का अनुच्छेद 243G राज्य विधानसभाओं को पंचायतों को स्व-सरकारी संस्थानों के रूप में कार्य करने का अधिकार और शक्तियाँ प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है।

- पंचायतों के वित्तीय सशक्तीकरण के लिये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243H, अनुच्छेद 280(3)(bb) और अनुच्छेद 243-I निम्नलिखित प्रावधान करता है:

- अनुच्छेद 243H राज्य विधानमंडलों को करों, शुल्कों, टोल और शुल्क लगाने, एकत्र करने के लिये पंचायतों को अधिकृत करने की शक्ति प्रदान करता है। यह उन्हें शर्तों व सीमाओं के अधीन, इन करों, शुल्कों, टोलों और शुल्कों को पंचायतों को सौंपने की भी अनुमति भी प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 280(3) (bb) के अनुसार यह केंद्रीय वित्त आयोग का कर्तव्य है कि वह राज्य में पंचायतों के संसाधनों की पूर्ति के लिये राज्य की समेकित निधि को बढ़ाने के लिये राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर आवश्यक उपायों के बारे में राष्ट्रपति से सिफारिश करे।

- राज्य और पंचायतों के बीच करों, कर्त्तव्यों, टोल तथा शुल्क के वितरण का मार्गदर्शन करने वाले सिद्धांत, जिसमें उनके संबंधित हिस्सेदारी व पंचायतों के विभिन्न स्तरों के बीच आवंटन शामिल हैं।

- पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के उपाय।

- राज्यपाल द्वारा संदर्भित कोई अन्य वित्त संबंधी मामले।

- अनुच्छेद 243-I के अनुसार राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग के गठन का आदेश देता है। इन आयोगों का कार्य पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने तथा राज्यपाल को निम्नलिखित विषयों के संबंध में सलाह देना है:

- पंचायती राज मंत्रालय पंचायती राज और पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित सभी मामलों की देखरेख करता है। इसकी स्थापना मई 2004 में की गई थी।

.jpg)

.jpg)

%201.jpeg)

.jpg)

%20MPPCS%202025%20Desktop%20H.jpg)

%20MPPCS%202025%20Mobile%20H%20(1).jpg)

PCS परीक्षण

PCS परीक्षण