जैव विविधता और पर्यावरण

महासागर स्थिति रिपोर्ट, 2024- UNESCO

- 13 Jun 2024

- 16 min read

प्रिलिम्स:UNESCO की महासागर स्थिति रिपोर्ट 2024, समुद्र विज्ञान अनुसंधान, ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीकरण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO), सूक्ष्म प्लवक, समुद्री हीटवेव मेन्स:यूनेस्को की महासागर स्थिति रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष, हिंद महासागर पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव |

स्रोत:डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी की गई महासागर स्थिति रिपोर्ट (State of Ocean Report), 2024 में बढ़ते समुद्री संकटों (जिनमें तापमान एवं अम्लीयता में वृद्धि, ऑक्सीजन की कमी तथा समुद्र के जलस्तर में वृद्धि शामिल है) से निपटने के लिये उन्नत समुद्र विज्ञान अनुसंधान एवं डेटा संग्रह की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

महासागर स्थिति रिपोर्ट, 2024 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- अपर्याप्त डेटा और शोध: इस रिपोर्ट में महासागरों के ऊष्मण से संबंधित डेटा एवं शोध में अंतराल पर प्रकाश डाला गया है।

- महासागरों से संबंधित समस्याओं से निपटने के लिये समुद्र के ऊष्मण एवं उसके प्रभावों की निगरानी हेतु नियमित डेटा संग्रहण की आवश्यकता है।

- महासागरीय ऊष्मण: वर्ष 1960 से 2023 तक महासागरों का ऊपरी 2,000 मीटर तक का जल औसतन लगभग 0.32 वॉट/मी² (Watt/m²) की दर से गर्म हुआ, जो पिछले दो दशकों में लगभग 0.66 वाट/मी² की दर से गर्म हुआ।

- जल के गर्म होने की यह प्रवृत्ति जारी रहने की आशा है, जिससे आने वाले समय में व्यापक परिवर्तन हो सकते हैं।

- पृथ्वी का ऊर्जा असंतुलन (EEI): मानवीय गतिविधियों से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में होने वाली वृद्धि के साथ EEI के असंतुलन में महासागरों की भूमिका रही है।

- EEI, सूर्य से आपतित एवं पृथ्वी से परावर्तित होने वाली वाली ऊर्जा के बीच का संतुलन है।

- EEI में महासागरों की लगभग 90% हिस्सेदारी होने के परिणामस्वरूप इसके जल के ऊपरी 2,000 मीटर के ऊष्मण में संचयी वृद्धि हो रही है।

- इस ऊष्मण से जल में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है।

- ऑक्सीजन की कमी से तटीय एवं बड़े समुद्री पारिस्थितिकी तंत्रों के स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

- महासागरीय अम्लीकरण: सभी महासागरीय बेसिनों तथा महासागरों के अम्लीकरण में वैश्विक स्तर पर औसत वृद्धि हुई है।

- खुले महासागरों के pH में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध से प्रति दशक वैश्विक स्तर पर महासागर के औसत सतही pH में 0.017-0.027 pH इकाइयों की गिरावट देखी गई है।

- ताज़े जल के प्रवाह, जैविक गतिविधियाँ, तापमान परिवर्तन एवं अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) जैसे जलवायु प्रतिरूपों के कारण तटीय जल अम्लीय हो सकता है।

- कृषि एवं औद्योगिक गतिविधियों से भी तटीय क्षेत्रों का जल प्रभावित हो सकता है।

- हालाँकि सीमित दीर्घकालिक अवलोकन, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में इस परिघटना को पूरी तरह समझने में बाधा उत्पन्न करते हैं।

- खुले महासागरों के pH में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। वर्ष 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध से प्रति दशक वैश्विक स्तर पर महासागर के औसत सतही pH में 0.017-0.027 pH इकाइयों की गिरावट देखी गई है।

- समुद्री जलस्तर में वृद्धि: वर्ष 1993 से वर्ष 2023 तक वैश्विक औसत समुद्र जलस्तर लगभग 3.4 मिमी प्रतिवर्ष की दर से बढ़ा है।

- वैश्विक स्तर पर क्षेत्रीय एवं तटीय स्तर पर समुद्र जलस्तर में वृद्धि की निगरानी के लिये अंतरिक्ष-आधारित तथा साथ ही वास्तविक निरीक्षण प्रणालियों में सुधार करना होगा।

- समुद्री कार्बन डाइ-ऑक्साइड रिमूवल (mCDR): यह रिपोर्ट वायुमंडलीय कार्बन डाइ-ऑक्साइड को कैप्चर करने और साथ ही भंडारण करने के उद्देश्य से mCDR प्रौद्योगिकियों में बढ़ती रुचि को स्वीकार करती है।

- उदाहरण के लिये समुद्री जल की रासायनिक संरचना में परिवर्तन करना ताकि महासागर वायुमंडल से अधिक कार्बन डाइ-ऑक्साइड को अवशोषित कर सकें अथवा सूक्ष्म प्लवक के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये लौह जैसे पोषक तत्त्वों को समाहित करना, जो समुद्र तल में डूब सकते हैं एवं शताब्दियों या उससे अधिक समय तक संग्रहीत रह सकते हैं।

- mCDR तकनीकों को विकसित करने वाले स्टार्ट-अप्स की बढ़ती संख्या के साथ mCDR प्रौद्योगिकियों में रुचि बढ़ी है, साथ ही वर्ष 2023 में mCDR अनुसंधान के लिये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोपीय संघ द्वारा वित्तपोषण की घोषणा की गई है।

- कुछ चुनौतियाँ, जैसे कि mCDR का सीमित उपयोग तथा महासागरीय कार्बन चक्र के साथ उनकी अंतःक्रिया, जिसके परिणामस्वरूप संभवतः दीर्घावधि में समुद्री जीवन के लिये खतरे जैसे अनपेक्षित परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।

हिंद महासागर पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव क्या हैं?

- चक्रवात एवं समुद्री उष्ण तरंगें: हिंद महासागर अन्य महासागरों की तुलना में तीव्रता से गर्म हो रहा है, जिससे चक्रवात एवं उष्ण तरंगें जैसे अपरिवर्तनीय परिवर्तन होने की संभावना है।

- हिंद महासागर, मानसूनी तथा पूर्व-मानसूनी चक्रवातों के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वर्षा लाते हैं तथा दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका एवं पश्चिम एशिया के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।

- उत्तरी हिंद महासागर प्रशांत अथवा अटलांटिक महासागर अधिक चक्रवात उत्पन्न नहीं करते है, लेकिन उनकी संख्या एवं तीव्रता बढ़ रही है, परिणामस्वरूप मृत्यु दर के आँकड़ों के हिसाब से सर्वाधिक खरतनाक चक्रवात बन गए हैं।

- उदाहरण के लिये भारत के ओडिशा में वर्ष 2019 में आए चक्रवात फाणी ने अपनी तीव्र पवनों तथा तूफानी लहरों से व्यापक विनाश किया था।

- समुद्री हीटवेव लगातार अत्यधिक तीव्र होती जा रही हैं, जिससे प्रवाल विरंजन हो रहा है और साथ ही यह समुद्री जीवन को हानि पहुँचा रहा है।

- उदाहरण के लिये वर्ष 2010 में हिंद महासागर में उत्पन्न हुई समुद्री हीटवेव के कारण लक्षद्वीप द्वीपसमूह में व्यापक प्रवाल विरंजन हुआ था।

- महासागरीय परिसंचरण और जलीय जीवन में परिवर्तन: तापन, अपवेलिंग को प्रभावित कर सकती है। अपवेलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो शीतल, पोषक तत्त्वों से भरपूर जल को सतह पर लाती है। यह इन पोषक तत्त्वों पर निर्भर मत्स्यों की संख्या को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है।

- उदाहरण के लिये अरब सागर में अपवेलिंग के प्रभावित होने से सार्डिन मत्स्यन प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है।

- जैसे-जैसे महासागर अधिक कार्बन डाइ-ऑक्साइड को अवशोषित करता है, यह अधिक अम्लीय हो जाता है, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट जीवों के कवच और कंकाल युक्त जीवों, जैसे- प्रवाल भित्ति तथा शेलफिश आदि के शरीर को नुकसान पहुँचता है।

- ऑस्ट्रेलिया में स्थित ग्रेट बैरियर रीफ को पहले से ही महासागर के अम्लीकरण के कारण गंभीर क्षति का सामना करना पड़ रहा है और ठीक इसी प्रकार के जोखिम हिंद महासागर में प्रवाल भित्तियों के सम्मुख उत्पन्न होते हैं।

- गर्म जल में ऑक्सीजन का धारण कम होता है। तापन के कारण स्तरविन्यास में हुई वृद्धि से गहरे समुद्र में गर्म व ठंडी जलधाराओं का मिलना बाधित हो सकता है, जिससे जल के गभीर स्तर पर ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। इससे डेड ज़ोन की उत्पत्ति हो सकती है जहाँ जलीय जीवन संभव नहीं है।

- मानव जनसंख्या का जोखिम: बाधित मत्स्यन, चक्रवात और सूखा जैसी स्थितियाँ आजीविका के लिये हिंद महासागर पर निर्भर व्यक्तियों की खाद्य सुरक्षा के लिये खतरा हैं।

- वैश्विक तापन के कारण समुद्र का बढ़ता स्तर तटीय समुदायों को जलमग्न होने और क्षरण के खतरे के प्रति संवेदनशील बनाता है। भारत में मुंबई तथा कोलकाता जैसे निम्न क्षेत्र विशेष रूप से असुरक्षित हैं।

- स्वस्थ प्रवाल भित्तियों और समुद्र तटों पर निर्भर पर्यटन तथा मनोरंजन उद्योग विरंजन एवं तटीय क्षरण से नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे।

समुद्री ऊष्ण तरंगों के प्रभाव को कम करने के लिये भारत द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

- निगरानी और अनुसंधान:

- चक्रवात से बचाव की तत्परता:

- अतिरिक्त उपाय:

आगे की राह

- तटों पर वास कर रहे समुदायों के लिये वास्तविक समय का मौसम पूर्वानुमान और चक्रवात से बचाव के लिये चेतावनी प्रणाली विकसित करना आवश्यक है।

- उदाहरण के लिये भारत को अधिक सटीक और समय पर पूर्वानुमान के लिये भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) की क्षमताओं में वृद्धि करने का लक्ष्य रखना चाहिये।

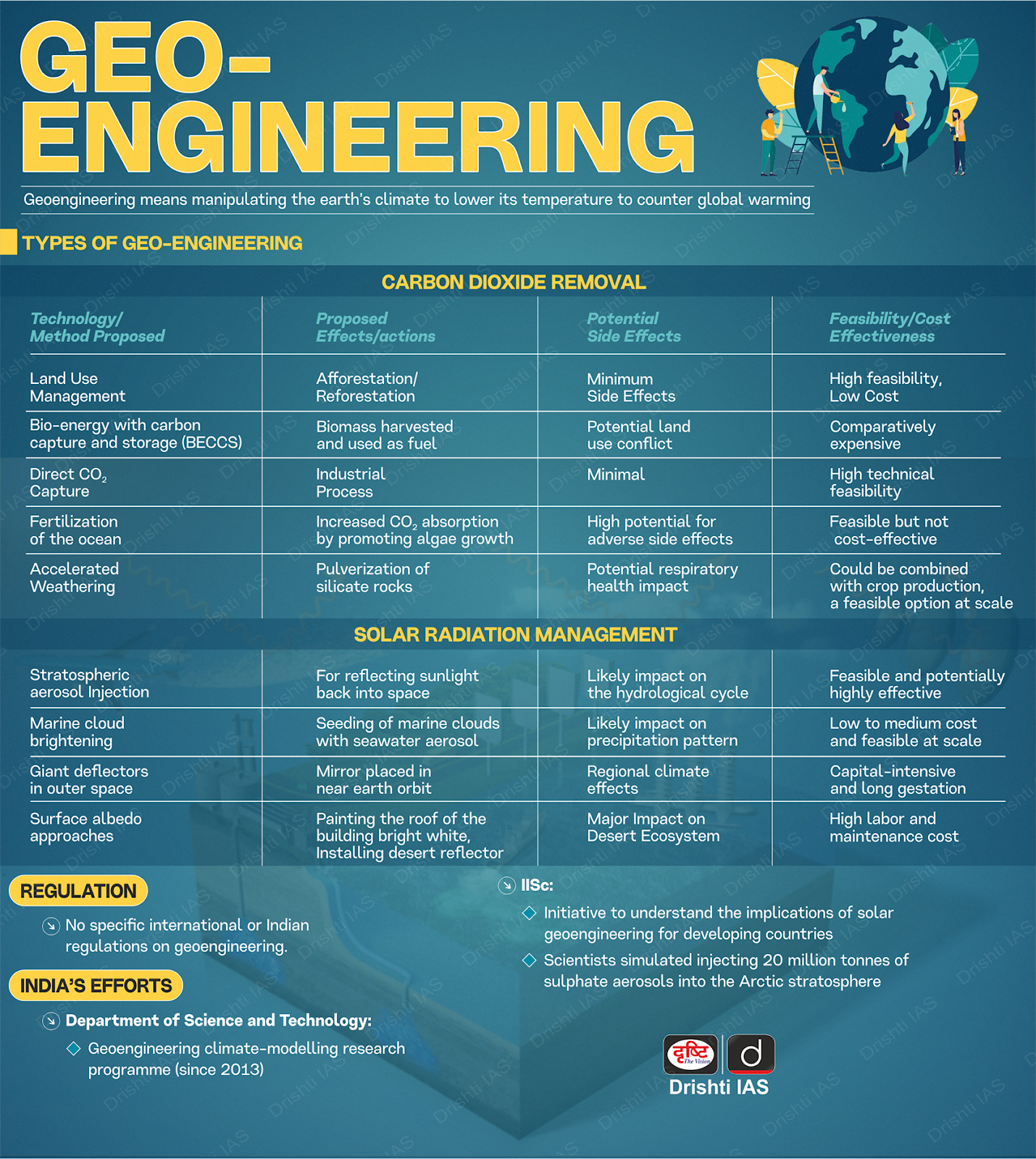

- समुद्री तापन की समस्या से निपटने के लिये कई भू-इंजीनियरिंग तकनीकों जैसे- स्ट्रैटोफेरिक एरोसोल इंजेक्शन, समुद्री बादलों का चमकना आदि का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सकता है।

- समुद्र की दीवारों और तटबंधों का निर्माण करके सतत् तटीय विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना, जो चरम मौसम की घटनाओं के दौरान बुनियादी ढाँचे तथा समुदायों को होने वाली हानि को कम करते हैं।

- उदाहरण के लिये ओडिशा सरकार की तट के किनारे कैसुरीना के पेड़ लगाने की पहल, चक्रवात फणी के प्रभाव को कम करने में प्रभावी साबित हुई।

- तटीय समुदायों को चक्रवात के जोखिम और निकासी प्रक्रियाओं के संदर्भ में शिक्षित करने के लिये जन जागरूकता अभियान तथा नियमित निकासी अभ्यास आयोजित करना।

- प्रवाल भित्तियों और अन्य नाज़ुक पारिस्थितिकी प्रणालियों के संरक्षण के लिये समुद्री संरक्षित क्षेत्रों को तैयार करना।

- जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने और ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का सहयोग अंततः हिंद महासागर को लाभान्वित करेगा।

निष्कर्ष:

कुल मिलाकर यूनेस्को की रिपोर्ट में महत्त्वपूर्ण ज्ञान अंतराल और विश्व भर में महासागरों के सामने आने वाले कई संकटों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिये बेहतर डेटा संग्रह की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। यह mCDR और तटीय आवास बहाली जैसे संभावित समाधानों की भी खोज करता है तथा संबंधित अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये भविष्य में शोध की आवश्यकता पर बल देता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. जलवायु परिवर्तन के कारण महासागरों के गर्म होने की स्थिति और हिंद महासागर पर इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिये। यह भी सुझाव दीजिये कि समुद्री तापमान के प्रभाव को कम करने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. 'मेथैन हाइड्रेट' के निक्षेपों के बारे में, निम्नलिखित में से कौन-से कथन सही हैं? (2019)

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न 1. प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का उदाहरण सहित आकलन कीजिये। (2017) प्रश्न 2. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे? (2017) प्रश्न 3. ग्लोबल वार्मिंग (वैश्विक तापमान) पर चर्चा कीजिये और वैश्विक जलवायु पर इसके प्रभावों का उल्लेख कीजिये। क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 के आलोक में ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनने वाली ग्रीनहाउस गैसों के स्तर को कम करने के लिये नियंत्रण उपायों को समझाइये।(2022) |