शासन व्यवस्था

प्रबंधित देखभाल संगठन

प्रिलिम्स के लिये:आयुष्मान भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, प्रबंधित देखभाल संगठन (MCO), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) मेन्स के लिये:भारत में MCO के लिये चुनौतियाँ, भारत में MCO विकसित करने हेतु कदम, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण भारत में एक प्रमुख स्वास्थ्य सेवा शृंखला ने व्यापक स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में अपने उद्यम की घोषणा की, जिसमें एक ही छत के नीचे बीमा और स्वास्थ्य सेवा प्रावधान कार्यों को एकीकृत किया गया, जो एक प्रबंधित देखभाल संगठन (Managed Care Organisations- MCO) की तरह है।

- संबंधित घटनाक्रम में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (International Labour Organization- ILO) के एक दस्तावज़ से यह भी पता चला है कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिये सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा प्राप्त करने हेतु प्रति वर्ष अतिरिक्त 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।

नोट:

- अमेरिका में MCO: अमेरिका में MCO मुख्य रूप से शहरी, उच्च आय वाली आबादी को सेवा प्रदान करते हैं।

- सफल MCO के लिये महत्त्वपूर्ण वित्तीय ताकत, प्रबंधकीय विशेषज्ञता और एक सुपरिभाषित लाभार्थी आधार की आवश्यकता होती है।

प्रबंधित देखभाल संगठनों (MCO) की पृष्ठभूमि क्या है?

- परिचय:

- MCO एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता है जिसका लक्ष्य उचित, लागत प्रभावी चिकित्सा उपचार प्रदान करना है।

- अमेरिका में MCO का विकास 20वीं सदी के प्रारम्भिक प्रीपेड स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं से हुआ।

- 1970 के दशक में मुख्यधारा में आना: लागत प्रबंधन के लिये बीमा और सेवा कार्यों का संयोजन शुरू हुआ, जिसमें रोकथाम, शीघ्र प्रबंधन और निश्चित प्रीमियम के साथ लागत नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- विकास: MCOs ने स्वास्थ्य बीमा क्षेत्र में विविधता लाकर गहरी पैठ बना ली है, हालाँकि स्वास्थ्य परिणामों और निवारक देखभाल पर उनके प्रभाव के पुख्ता सबूत सीमित हैं। हालाँकि उन्होंने महंगे अस्पताल में भर्ती होने और उससे जुड़े खर्चों को कम करने में मदद की है।

- भारत में विकास: 1980 के दशक से भारत का स्वास्थ्य बीमा क्षतिपूर्ति बीमा और अस्पताल में भर्ती होने की लागत को कवर करने पर केंद्रित रहा है, बावजूद इसके कि बाह्य रोगी परामर्श के लिये बाज़ार बड़ा है।

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिये वित्तपोषण अंतराल को पाटना

- वैश्विक एवं क्षेत्रीय वित्तपोषण आवश्यकताएँ:

- वित्तपोषण अंतराल: निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सभी के लिये सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उनके मौजूदा वित्त में प्रतिवर्ष अतिरिक्त 1.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है, जिसमें आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल कुल आवश्यक वित्त का 60.1% है।

- क्षेत्रीय असमानताएँ: संबद्ध विषय में अफ्रीका में वित्तपोषण अंतराल सबसे अधिक है और उसके बाद अरब राज्य, लैटिन अमेरिका और एशिया का स्थान है।

- राजकोषीय क्षमता बढ़ाने के उपाय:

- घरेलू संसाधन संग्रहण: प्रगतिशील कराधान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान, तथा रोज़गार और उद्यमों को औपचारिक बनाना महत्त्वपूर्ण है।

- ईंधन सब्सिडी: विहित और अंतर्निहित ईंधन सब्सिडी समाप्त करने से महत्त्वपूर्ण वित्त उत्पन्न किया जा सकता है।

- ऋण प्रबंधन: कम ब्याज़ दरों पर सरकार द्वारा ऋण ग्रहण के लिये पुनः मोल-तोल करने से सामाजिक सुरक्षा के लिये वित्त की बचत की जा सकती है।

- आधिकारिक विकास सहायता (ODA): ODA में वृद्धि करना महत्त्वपूर्ण है, विशेषकर निम्न आय वाले देशों के लिये जहाँ वित्तपोषण अंतराल काफी अधिक है।

भारत में MCO के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- सीमित पहुँच: भारत में MCO मुख्य रूप से समृद्ध, शहरी आबादी को लक्षित करते हैं क्योंकि स्वास्थ्य बीमा बाज़ार शहरी क्षेत्रों पर केंद्रित है। इससे ग्रामीण परिवेश के व्यापक जनसांख्यिकी की उपेक्षा होती है और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) की दिशा में किये गए प्रयास बाधित होते हैं।

- अनौपचारिक बाह्य रोगी देखभाल: भारत में स्वास्थ्य सेवा का एक बड़ा हिस्सा अनौपचारिक बाह्य रोगी केंद्रों पर प्रदान किया जाता है। मानकीकरण और विनियमन की यह कमी MCO के लिये देखभाल को प्रभावी ढंग से एकीकृत और प्रबंधित करना मुश्किल बनाती है।

- मानक प्रोटोकॉल का अभाव: स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में व्यापक रूप से स्वीकृत नैदानिक प्रोटोकॉल के व्यापक अभाव के कारण असंगत अभ्यासों को बढ़ावा मिलता है और गुणवत्ता नियंत्रण में कमी आती है, जिस पर MCO निर्भर होते हैं।।

- आर्थिक अस्थिरता: उच्च परिचालन लागत और परिणामस्वरूप MCO योजनाओं के लिये वहनीय न होने वाले प्रीमियम के कारण वित्तीय बाधा उत्पन्न होती है। इससे अभिकर्त्ता की भागीदारी हतोत्साहित होती है और दीर्घकालिक व्यवहार्यता में बाधा उत्पन्न होती है।

- लागत को नियंत्रित करने हेतु प्रोत्साहन का अभाव: भारत में वर्तमान स्वास्थ्य बीमा मॉडल उपभोक्ता-संचालित लागत नियंत्रण की संस्कृति को बढ़ावा नहीं देता, जो MCO का एक मुख्य सिद्धांत है।

भारत में MCO विकसित करने के लिये आवश्यक कदम क्या हैं?

- ग्रामीण पहुँच पर ध्यान केंद्रित करना: पहुँच का विस्तार करने तथा मौजूदा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचे का लाभ उठाने के लिये आयुष्मान भारत जैसी सरकारी पहल के साथ भागीदार बनना। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के UHC के लिये किये गए प्रयासों के अनुरूप है।

- मानकीकरण एवं विनियमन: आउट पेशेंट सेटिंग्स में मानकीकृत नैदानिक प्रोटोकॉल के विकास एवं कार्यान्वयन के लिये वकालत करना। मान्यता एवं गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के लिये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के साथ सहयोग करना।

- प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन: प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, प्रशासनिक लागत कम करने तथा ग्रामीण-शहरी अंतर को समाप्त करने हेतु टेलीमेडिसिन सेवाएँ प्रदान करने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। यह सभी के लिये किफायती स्वास्थ्य सेवा समिति की सिफारिशों के अनुरूप है।

- मूल्य-आधारित मूल्य निर्धारण: मूल्य-आधारित मूल्य-निर्धारण मॉडल लागू करना जो गुणवत्ता देखभाल के साथ कुशल सेवा वितरण को पुरस्कृत करते हैं। यह लागत नियंत्रण को प्रोत्साहित करता है और साथ ही नीति आयोग के सुझावों के अनुरूप है।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी: व्यापक पहुँच और बेहतर बुनियादी ढाँचे के लिये सरकारी संसाधनों के साथ-साथ निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना।

- डेटा-संचालित निर्णय-प्रक्रिया: स्वास्थ्य सेवाओं पर नज़र रखने, लागत-प्रभावी उपचार विकल्पों की पहचान करने और MCO नेटवर्क में सेवा वितरण में सुधार करने के लिये डेटा संग्रह और विश्लेषण को प्रोत्साहित करना। यह राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM) के दृष्टिकोण के अनुरूप है।

MCO कार्यान्वयन में सार्वजनिक नीति की भूमिका

- नीति आयोग की रिपोर्ट:

- वर्ष 2021 में, नीति आयोग ने बेहतर देखभाल के माध्यम से बचत सृजित करने के लिये सदस्यता मॉडल पर आधारित एक आउट पेशेंट देखभाल बीमा योजना की सिफारिश की थी।

- प्रबंधित देखभाल प्रणालियाँ प्रबंधन प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित कर सकती हैं, और साथ ही बिखरी हुई प्रथाओं को समेकित करने के साथ-साथ निवारक देखभाल पर ज़ोर दे सकती हैं, जिससे आउट पेशेंट देखभाल कवरेज के लिये एक स्थायी समाधान प्रदान किया जा सकता है।

- आयुष्मान भारत मिशन:

- मिशन ने PMJAY लाभार्थियों को प्राथमिकता देते हुए वंचित क्षेत्रों में अस्पताल खोलने के लिये प्रोत्साहन की घोषणा की।

- PMJAY रोगियों और निजी ग्राहकों की सेवा हेतु MCO के लिये इसी तरह के प्रोत्साहन निर्मित किये जा सकते हैं, जिससे समय के साथ MCO के लिये जागरूकता के साथ मांग में विस्तार होगा।

निष्कर्ष

सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज एक जटिल चुनौती है जिसके लिये बहुआयामी समाधानों की आवश्यकता है। प्रबंधित देखभाल संगठन (MCOs) भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। सार्वजनिक समर्थन को बढ़ावा देने और MCO को धीरे-धीरे लागू करने के साथ-साथ व्यापक वित्तीय रणनीतियों को अपनाने से भारत सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति कर सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. चर्चा कीजिये कि प्रबंधित देखभाल संगठन (MCO) भारत में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने में किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये : (2011)

"मानव अधिकारों की व्यापक उद्घोषणा" के अंतर्गत उपर्युक्त में से कौन-सा/कौन-से अधिकार मानव अधिकार/अधिकारों में आता है/आते हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. भारत सरकार की एक पहल 'SWAYAM' का लक्ष्य क्या है?(2016) (a) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं-सहायता समूहों को प्रोत्साहित करना उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. भारत में 'सभी के लिये स्वास्थ्य' को प्राप्त करने के लिये समुचित स्थानीय समुदाय-स्तरीय स्वास्थ्य देखभाल का मध्यक्षेप एक पूर्वापेक्षा है। व्याख्या कीजिये। (2018) |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

ज़हरीली शराब त्रासदी

प्रिलिम्स के लिये:ज़हरीली शराब, मेथनॉल, इथेनॉल,अल्कोहल, किण्वन प्रक्रिया, एंजाइम। मेन्स के लिये:नकली शराब का मानव शरीर पर प्रभाव, शराब प्रतिबंध के पक्ष और विपक्ष, सरकारी नीतियाँँ एवं हस्तक्षेप। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तमिलनाडु के कल्लाकुरिची ज़िले में ज़हरीली शराब पीने से लगभग 34 लोगों की मृत्यु हो गई है और लगभग 100 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

हूच (ज़हरीली शराब) क्या है?

- परिचय:

- हूच शब्द का प्रयोग सामान्यतः खराब गुणवत्ता वाली शराब के लिये किया जाता है, जो हूचिनो नामक अलास्का की एक मूल जनजाति से लिया गया है, जो बहुत ही तीक्ष्ण शराब बनाने के लिये जानी जाती थी।

- इसका उत्पादन प्रायः अनियमित एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

- ज़हरीली शराब के उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी के कारण उपभोक्ताओं के लिये अल्कोहल की सही मात्रा और उसमें मौजूद संभावित संदूषकों की पहचान करना कठिन हो जाता है।

- उत्पादन प्रक्रिया:

- किण्वन:

- इसकी उत्पादन प्रक्रिया बियर अथवा वाइन बनाने के समान है। इसकी शुरुआत फलों, अनाजों या गन्ने जैसे शर्करायुक्त पदार्थ से होती है। इसमें खमीर मिलाया जाता है, जो शर्करा को किण्वित करके अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित देता है।

- आसवन (विकल्प):

- शराब में प्राय: अधिक क्षमता (शक्ति) होती है, जबकि बीयर या वाइन में अल्कोहल की मात्रा कम होती है। आसवन में किण्वित मिश्रण को गर्म करके अल्कोहल की मात्रा में वृद्धि की जाती है।

- अल्कोहल अपने निम्न क्वथनांक के कारण पहले वाष्पित हो जाता है, तथा वाष्प को एकत्रित कर लिया जाता है और पुनः द्रव में संघनित कर दिया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप अल्कोहल की सांद्रता अधिक हो जाती है।

- किण्वन:

शराब में अल्कोहल की मात्रा कितनी है?

- शराब में अल्कोहल:

- इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो सामान्यतः मादक पेय पदार्थों में पाया जाता है और नशे के लिये ज़िम्मेदार मनोवैज्ञानिक घटक है।

- इथेनॉल (C2H5OH) एक यौगिक है जिसमें दो कार्बन परमाणु, छह हाइड्रोजन परमाणु तथा एक हाइड्रॉक्सिल समूह (OH-) होता है।

- शराब को उसकी अल्कोहलयुक्त सामग्री के आधार पर विभेदित किया जाता है। बीयर में यह 5% से लेकर वोदका और व्हिस्की जैसे आसुत स्पिरिट में 40% तक होती है।

- शरीर के अंदर, इथेनॉल का चयापचय यकृत और आमाशय में अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज (ADH) एंजाइम द्वारा एसीटैल्डिहाइड में हो जाता है।

- फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज़(ALDH) एंजाइम एसीटैल्डिहाइड को एसीटेट में बदल देते हैं।

- इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल है जो सामान्यतः मादक पेय पदार्थों में पाया जाता है और नशे के लिये ज़िम्मेदार मनोवैज्ञानिक घटक है।

- नकली शराब:

- यह एक नकली शराब है जिसे अक्सर घर या स्थानीय स्तर पर बनाया जाता है।

- इसमें मेथनॉल मिलाया जाता है ताकि शराब को उसके नशीले प्रभावों के मामले में ज्यादा मज़बूत बनाया जा सके या बनने वाली शराब की मात्रा बढ़ाई जा सके। यह एक हानिकारक पदार्थ है जो अधिक मात्रा में सेवन करने पर खतरनाक हो सकता है।

- आसुत किण्वित मिश्रण में उपभोग योग्य इथेनॉल के साथ-साथ विषाक्त मेथनॉल की उपस्थिति के कारण हूच उत्पादन में अंतर्निहित जोखिम होता है।

- विनियमन:

- खाद्य संरक्षा और मानक (अल्कोहलिक पेय मानक) विनियम 2018 विभिन्न शराबों में मेथनॉल की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा निर्धारित करते हैं।

- ये मान एक विस्तृत शृंखला में फैले हुए हैं, जिसमें नारियल फेनी में "अनुपस्थित (Absent)", देशी शराब में 50 ग्राम प्रति 100 लीटर और पॉट डिस्टिल्ड स्पिरिट में 300 ग्राम प्रति 100 लीटर शामिल हैं।

मेथनॉल और इसके उपभोग के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- मेथनॉल:

- मेथनॉल, जिसे रासायनिक रूप से CH3OH के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, एक सरल अल्कोहल अणु है, जिसमें एक कार्बन परमाणु तीन हाइड्रोजन परमाणुओं और एक हाइड्रॉक्सिल समूह (OH) से बंधा होता है।

- विनियम:

- मेथनॉल को भारत में खतरनाक रसायन निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची I के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

- भारतीय मानक IS 517 निर्दिष्ट करता है कि मेथनॉल की गुणवत्ता कैसे निर्धारित की जानी चाहिये।

- औद्योगिक उत्पादन:

- मेथनॉल का उत्पादन मुख्यतः औद्योगिक रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कॉपर तथा जिंक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 50-100 atm दबाव और लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संयोजित करके किया जाता है।

- ऐतिहासिक रूप से, मेथनॉल का उत्पादन लकड़ी के हानिकारक आसवन के माध्यम से भी किया जाता था, यह विधि प्राचीन काल से ही जानी जाती थी, जिसमें प्राचीन मिस्र भी शामिल है।

- मेथनॉल का उत्पादन मुख्यतः औद्योगिक रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कॉपर तथा जिंक ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में 50-100 atm दबाव और लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संयोजित करके किया जाता है।

- औद्योगिक उपयोग:

- मेथनॉल एसिटिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड और विभिन्न सुगंधित हाइड्रोकार्बन के उत्पादन में एक महत्त्वपूर्ण अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। इसके रासायनिक गुणों के कारण इसका व्यापक रूप से विलायक, एंटीफ्रीज और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किया जाता है।

- मानव शरीर पर प्रभाव:

- मेटाबोलिक एसिडोसिस:

- शरीर में मेथनॉल विषाक्त उप-उत्पादों मुख्यतः फॉर्मिक एसिड में टूट जाता है। यह एसिड रक्त में शरीर के कमज़ोर pH संतुलन को बाधित करता है, जिससे मेटाबोलिक एसिडोसिस (अत्यधिक एसिड का उत्पादन जिसे किडनी द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता) नामक स्थिति पैदा होती है।

- इससे रक्त अधिक अम्लीय हो जाता है, जिससे उसके ठीक से काम करने की क्षमता बाधित हो जाती है।

- सेलुलर ऑक्सीजन अभाव:

- फॉर्मिक एसिड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज नामक एंजाइम में भी हस्तक्षेप करता है, जो सेलुलर श्वसन के लिये महत्त्वपूर्ण है। यह कोशिकाओं की ऑक्सीजन का उपयोग करने की क्षमता को बाधित करता है, जिससे लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है और एसिडोसिस में तथा योगदान होता है।

- दृष्टि हीनता:

- मेथनॉल ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना को हानि पहुँचा सकता है, जिससे मेथनॉल-प्रेरित ऑप्टिक न्यूरोपैथी हो सकती है। इस स्थिति से अंधेपन सहित स्थायी दृष्टि समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- मस्तिष्क क्षति:

- इससे सेरेब्रल एडिमा (मस्तिष्क में द्रव का जमाव) और रक्तस्राव (खून बहना) हो सकता है। इससे कोमा और मृत्यु भी हो सकती है।

- मेटाबोलिक एसिडोसिस:

- उपचार:

- फार्मास्युटिकल-ग्रेड इथेनॉल: मेडिकल इथेनॉल लीवर में उन्हीं एंजाइम्स (ADH) के लिये मेथनॉल से प्रतिस्पर्द्धा करता है। चूँकि शरीर इथेनॉल को बहुत तेज़ी से (लगभग 10 गुना तेज़) प्रोसेस करता है, इसलिये यह मेथनॉल को जहरीले फॉर्मिक एसिड में बदलने से रोकता है।

- फोमेपिज़ोल: यह ADH एंजाइम से जुड़ता है, जिससे मेथनॉल का फॉर्मिक एसिड में मेटाबोलिक धीमा हो जाता है। यह शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाने से पहले मेथनॉल को खत्म करने में मदद करता है।

- डायलिसिस: इसका प्रयोग रक्त को मेथनॉल और इसके विषैले सह उत्पादों (फॉर्मिक एसिड लवण) से मुक्त करने के लिये किया जा सकता है। यह गुर्दे और रेटिना को होने वाली क्षति की रोकथाम करने में मदद करता है।

- फोलिनिक एसिड: यह औषधि शरीर द्वारा फॉर्मिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे कम हानिकारक पदार्थों में विघटित करने में मदद करती है।

और पढ़ें:

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: अवैध शराब के कारण मेथनॉल विषाक्तता के स्वास्थ्य संबंधी परिणामों का मूल्यांकन कीजिये। इसे समाधान करने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. बाईस्फिनॉल A (BPA), जो चिंता का कारण है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्लास्टिक के उत्पादन में एक संरचनात्मक/मुख्य घटक है? (2021) (a) कम घनत्व वाली पॉलीइथिलीन उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित में से किसमें 'ट्राइक्लोसन' के विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, जिसके लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रभावन में रहने को हानिकारक माना जाता है? (2021) (a) खाद्य परिरक्षक उत्तर: (d) |

सामाजिक न्याय

वन संरक्षण में PESA की भूमिका

प्रिलिम्स के लिये:पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (FRA), अनुच्छेद 244(1) मेन्स के लिये:पेसा अधिनियम से संबंधित मुद्दे, पेसा अधिनियम लागू करने के लाभ, पेसा अधिनियम की तुलना, भारत में जनजातीय नीति |

स्रोत :द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल के एक अध्ययन में भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व तथा वन संरक्षण के बीच इनके संबंधोंक की जाँच की गई है।

- यह पाया गया है कि PESA जैसे अधिनियमों के माध्यम से जनजातीय आबादी को राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ ही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करने से वनों के संरक्षण में सहायता प्राप्त होती है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- परिचय:

- लेखक पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA) पर डेटा-आधारित अध्ययन करके अपने निष्कर्ष पर पहुँचे, जो अनुसूचित जनजातियों (ST) को राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।

- अध्ययन में स्थानीय स्वशासन में अनुसूचित जनजातियों के अनिवार्य प्रतिनिधित्व वाले गाँवों की तुलना उन गाँवों से की गई, जहाँ प्रतिनिधित्व अनिवार्य नहीं था, तथा जिन गाँवों ने PESA को पहले अपनाया था, उनकी तुलना उन गाँवों से की गई, जिन्होंने इसे बाद में अपनाया और साथ ही वनों की कटाई एवं वनीकरण पर नज़र रखी।

- इससे उन्हें "डिफरेंस-इन-डिफरेंस" फ्रेमवर्क का उपयोग करके वन क्षेत्र पर PESA के प्रभाव को अलग करने में सहायता प्राप्त हुई।

- इस अध्ययन में वर्ष 2001 से वर्ष 2017 तक वैश्विक स्तर पर वनीकरण परिवर्तनों का विश्लेषण करने के लिये उपग्रह डेटा का उपयोग किया गया, जो छोटे समुदायों में फील्डवर्क की पारंपरिक पद्धति से भिन्न है।

- मुख्य निष्कर्ष:

- PESA द्वारा अनुसूचित जनजातियों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, जिससे उन्हें वनों के प्रबंधन में अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त हुआ।

- PESA खनन जैसी बड़े पैमाने पर व्यावसायिक गतिविधियों का विरोध करने की ST की क्षमता को मज़बूत करता है जो वनों की कटाई का कारण बन सकता है जिससे खदानों के पास PESA गाँवों में वनों की कटाई में विशेष रूप से कमी आएगी।

- PESA की शुरूआत से खनन क्षेत्र के आसपास संघर्ष की घटनाओं में भी वृद्धि हुई।

- PESA अधिनियम के कारण वृक्षों की संख्या में प्रति वर्ष औसतन 3% की वृद्धि हुई तथा वनों की कटाई की दर में कमी आई।

- PESA द्वारा वनों की सुरक्षा, गैर-लकड़ी वन उत्पादों (औषधीय पौधे, फल, आदि) तथा खाद्य सुरक्षा के लिये ST समुदायों का आर्थिक प्रोत्साहन में वृद्धि की।

- अध्ययन में पाया गया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 का संरक्षण पर PESA के कारण हुए प्रभावों के अतिरिक्त कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं पड़ा।

- इस अध्ययन में एक ऐसी संस्था की वकालत की गई जो संरक्षण एवं विकास उद्देश्यों में संतुलन स्थापित कर सके।

- ऐसी संस्था स्थानीय आर्थिक हितों एवं सतत् संरक्षण प्रथाओं के बीच संतुलन की जटिलताओं को बेहतर ढंग से हल कर सकेगी।

- PESA द्वारा अनुसूचित जनजातियों को अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया है, जिससे उन्हें वनों के प्रबंधन में अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त हुआ।

पेसा अधिनियम क्या है?

- परिचय:

- पेसा अधिनियम 24 दिसंबर, 1996 को आदिवासी क्षेत्रों, जिन्हें अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है, में रहने वाले लोगों के लिये पारंपरिक ग्राम सभाओं, जिन्हें ग्राम सभा के रूप में जाना जाता है, के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने हेतु लागू किया गया था।

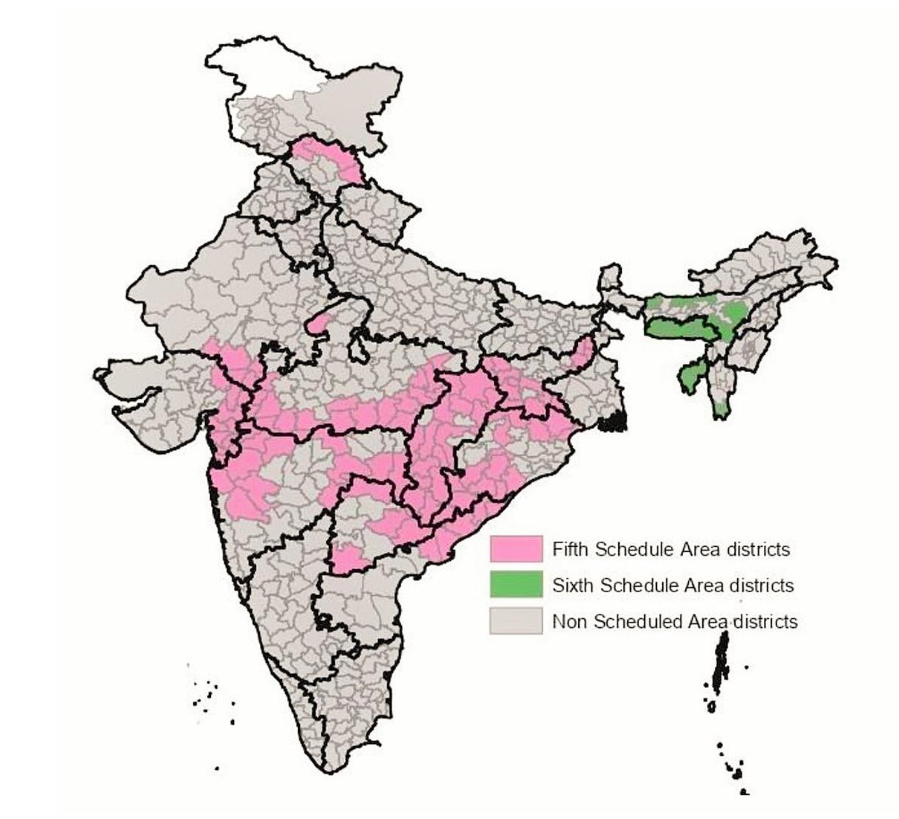

- इस अधिनियम ने पाँचवीं अनुसूची के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में स्व-जनजातीय शासन प्रदान करके पंचायतों के प्रावधानों का विस्तार किया।

- विधान:

- अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्रों को अनुच्छेद 244(1) में उल्लिखित क्षेत्रों के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पाँचवीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम के अलावा अन्य राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों पर लागू होती है।

- भारत के अनुसूचित क्षेत्र, जो राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित क्षेत्र हैं, जहाँ मुख्य रूप से जनजातीय समुदाय निवास करते हैं।

- 10 राज्यों ने पाँचवीं अनुसूची के क्षेत्रों को अधिसूचित किया है, जो प्रत्येक राज्य के कई ज़िलों को (आंशिक या पूर्ण रूप से) कवर करते हैं।

- इनमें आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना शामिल हैं।

- महत्त्वपूर्ण प्रावधान:

- ग्राम सभा: पेसा अधिनियम ग्राम सभा को विकास प्रक्रिया में सामुदायिक भागीदारी हेतु एक मंच के रूप में स्थापित करता है। यह विकास परियोजनाओं की पहचान करने, विकास योजनाएँ तैयार करने और इन योजनाओं को लागू करने के लिये ज़िम्मेदार है।

- ग्राम स्तरीय संस्थाएँ: अधिनियम में विकास गतिविधियों को संचालित करने और समुदाय को बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने के लिये ग्राम पंचायत, ग्राम सभा तथा पंचायत समिति सहित ग्राम स्तरीय संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान है।

- शक्तियाँ और कार्य: ग्राम सभा और ग्राम पंचायत को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और आर्थिक गतिविधियों के विनियमन से संबंधित महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ और कार्य प्रदान किये गए हैं।

- परामर्श: अधिनियम के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भी विकास परियोजना या गतिविधि शुरू करने से पहले ग्राम सभा से परामर्श करना आवश्यक है।

- फंड: यह ग्राम पंचायतों को निधियों के हस्तांतरण का प्रावधान करता है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से निष्पादित कर सकें।

- भूमि अधिकार: यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों के भूमि अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान करता है, जिसके तहत किसी भी भूमि के अधिग्रहण या हस्तांतरण से पहले उनकी सहमति लेना आवश्यक है।

- सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाएँ: यह अधिनियम अनुसूचित क्षेत्रों में जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक और सामाजिक प्रथाओं की रक्षा करता है तथा इन प्रथाओं में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।

भारत में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

- परिभाषा:

- भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को मान्यता प्रदान करने हेतु मानदंड निर्धारित नहीं करता है। जनगणना-1931 के अनुसार, "अपवर्जित क्षेत्र" और "अंशत: अपवर्जित क्षेत्र" क्षेत्रों में निवास कर रही "पिछड़ी जनजातियाँ" को अनुसूचित जनजाति कहा जाता है।

- सर्वप्रथम वर्ष 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय विधानसभाओं में "पिछड़ी जनजातियों" के प्रतिनिधित्व का आह्वान किया।

- संवैधानिक प्रावधान:

- अनुच्छेद 243D: यह पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

- अनुच्छेद 330: यह लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।

- अनुच्छेद 332: इसके तहत राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

- अनुच्छेद 341 और 342: इनमें अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित करते हुए राष्ट्रपति को प्रत्येक राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के लिये सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से उनकी पहचान करने का अधिकार प्रदान किया गया है।

- कानूनी प्रावधान:

- अस्पृश्यता के विरुद्ध नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955।

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989।

- पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (PESA), 1996

- अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: पेसा कानून क्या है? इसका भारत में आदिवासी लोगों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय नोडल एजेंसी है? (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर: (d) प्रश्न. भारत के संविधान की किस अनुसूची में कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिये विशेष प्रावधान हैं?(2008) (a) तीसरा उत्तर: (b) प्रश्न. भारत के संविधान की किस अनुसूची के तहत खनन के लिये निजी पार्टियों को आदिवासी भूमि के हस्तांतरण को शून्य और शून्य घोषित किया जा सकता है? (2019) (a) तीसरी अनुसूची उत्तर: (b) प्रश्न. सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन-सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? (2013) (a) स्वशासन प्रदान करना उत्तर: (c) प्रश्न. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अधीन, व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिये कौन प्राधिकारी होगा? (2013) (a) राज्य वन विभाग उत्तर: (d) प्रश्न. भारत के संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची में किससे संबंधित प्रावधान हैं? (2015) (a) अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244, अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसकी पाँचवीं सूची का क्रियान्वयन न हो पाने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (2013) प्रश्न. स्वतंत्रता के बाद से अनुसूचित जनजातियों (ST) के खिलाफ भेदभाव को दूर करने के लिये राज्य द्वारा की गई दो मुख्य विधिक पहल क्या हैं? (2017) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत में विद्युत बाज़ार

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय ऊर्जा विनिमय खरीद, विद्युत अधिनियम 2003, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग मेन्स के लिये: |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सरकार ने गर्मियों के दौरान बढ़ती मांग के बीच देश के विद्युत बाज़ारों में “लिंकेज कोयले” से उत्पन्न अधिशेष विद्युत व्यापार की अनुमति दे दी है।

- कोयला लिंकेज, सरकार द्वारा ताप विद्युत इकाइयों को आबंटित संसाधन हैं, जो वितरण कम्पनियों के साथ दीर्घकालिक विद्युत क्रय समझौतों (power purchase agreements - PPAs) पर आधारित होते हैं, ताकि विद्युत उत्पादन के लिये विश्वसनीय और निरंतर कोयला आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।

भारत के विद्युत बाज़ार क्या हैं?

- परिचय:

- भारत में विद्युत बाज़ार एक ऐसी प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ विद्युत का व्यापार विभिन्न तंत्रों और विद्युत एक्सचेंजों जैसे प्लेटफार्मों के माध्यम से किया जाता है, जिससे विद्युत शक्ति का लचीला और कुशल आवंटन संभव होता है।

- विद्युत विनिमय:

- विद्युत विनिमय या एक्सचेंज विद्युत बाज़ारों के भीतर एक प्रमुख अवसंरचना है जो पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी प्रक्रियाओं के माध्यम से विद्युत की खरीद और बिक्री को सक्षम बनाता है, जिससे विद्युत आपूर्ति प्रणाली की समग्र दक्षता और विश्वसनीयता में योगदान मिलता है।

- संरचना और विकास:

- विद्युत विनिमय की शुरुआत सबसे पहले 1990-91 में यूरोप में हुई थी और अब ये दुनिया भर के लगभग 50 देशों में संचालित होते हैं।

- भारत में विद्युत अधिनियम, 2003 ने एक्सचेंज संचालन के लिये रूपरेखा स्थापित की और एक्सचेंजों की शुरुआत 2008 में हुई।

- लचीलापन और जवाबदेही बढ़ाने के लिये 2020 में स्पॉट मार्केट की शुरुआत की गई थी।

- व्यापार तंत्र:

- नीलामी प्रक्रिया: क्रेता बिजली खरीदने के लिये बोलियाँ लगाते हैं और विक्रेता बेचने के लिए प्रस्ताव देते हैं।

- बाज़ार समाशोधन मूल्य: मांग बोलियों और आपूर्ति प्रस्तावों का संतुलन उस बाज़ार समाशोधन मूल्य को निर्धारित करता है जिस पर विद्युत का कारोबार होता है।

- विद्युत बाज़ारों की श्रेणियाँ:

- स्पॉट मार्केट:

- तत्काल डिलीवरी के लिये रियल टाइम मार्केट (RTM)।

- डिलीवरी से कुछ घंटे पहले उसी दिन ट्रेड के लिये इंट्राडे मार्केट।

- अनुबंध बाज़ार:

- अगले दिन के लिये 15 मिनट के समय ब्लॉक में बंद नीलामी के लिये डे-अहेड मार्केट (DAM)।

- 3 घंटे से लेकर 11 दिन पहले तक के ट्रेड के लिये टर्म-अहेड मार्केट (TAM)।

- स्पॉट मार्केट:

- विद्युत बाज़ार के लाभ:

- स्थिति स्थापकता: बाज़ार में विद्यमान विद्युत उत्पादक अल्पकालिक मांग में होने वाले उतार-चढ़ाव की पूर्ति करने के लिये अधिशेष विद्युत का विक्रय करने में सक्षम हैं जिसके लिये उन्हें दीर्घकालिक विद्युत खरीद समझौतों (Power Purchase Agreement- PPA) पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है।

- पारदर्शिता और विश्वसनीयता: मूल्य-आधारित मांग प्रतिक्रिया में कई पक्ष शामिल होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप द्विपक्षीय अनुबंधों की अपेक्षा इसमें अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता होती है।

- संसाधन अनुकूलन: बाज़ार के विद्युत उत्पादकों का बाज़ार-संचालित उपागम उन्हें अपने उत्पादन और राजस्व का सबसे बेहतर ढंग से उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे विद्युत की परिवर्तनशील माँगों को अधिक कुशलता से पूरा किया जा सकता है।

- भारत में प्रमुख विद्युत एक्सचेंज:

- इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड (IEX): बाज़ार में इसकी हिस्सेदारी 90% है।

- पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड (PXIL): यह भारत का पहला संस्थागत रूप से प्रवर्तित पावर एक्सचेंज है जो वर्ष 2008 से ही अभिनव और विश्वसनीय समाधान प्रदान कर रहा है।

- हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड (HPX): यह विभिन्न विद्युत उत्पादों के लिये एक व्यापक बाज़ार मंच प्रदान करता है।

- विनियमन: सभी एक्सचेंजों का विनियमन केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (Central Electricity Regulatory Commission- CERC) द्वारा किया जाता है।

- CERC का उद्देश्य थोक विद्युत बाज़ारों में प्रतिस्पर्द्धा, दक्षता और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करना, निवेश को बढ़ावा देना और मांग-आपूर्ति के अंतराल को पाटने हेतु संस्थागत बाधाओं का समाधान करने के संबंध में सरकार को सलाह देना है।

- यह विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत गठित अर्द्ध-न्यायिक स्थिति के साथ कार्य करने वाला एक सांविधिक निकाय है।

- विद्युत अधिनियम 2003: विद्युत अधिनियम, 2003 में केंद्र और राज्य दोनों स्तरों (CERC और SERC) पर विद्युत विनियामक आयोगों के गठन का प्रावधान किया गया है।

विद्युत बाज़ार से संबंधित लिखत

- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (REC) तंत्र:

- यह उपयोगिताओं को REC का क्रय कर नवीकरणीय खरीद दायित्वों (Renewable Purchase Obligations- RPO) को पूरा करने की अनुमति देता है, जिनमें से प्रत्येक REC 1 मेगावाट नवीकरणीय विद्युत के बराबर है।

- RPO की शुरात वर्ष 2011 में की गई थी, यह एक ऐसा शासनादेश है जिसके तहत बड़े विद्युत क्रेताओं को अपनी बिजली मांग का एक निश्चित प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से खरीदना आवश्यक है।

- अपर्याप्त नवीकरणीय क्षमता वाले राज्य हरित ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के लिये REC की खरीद कर सकते हैं।

- यह उपयोगिताओं को REC का क्रय कर नवीकरणीय खरीद दायित्वों (Renewable Purchase Obligations- RPO) को पूरा करने की अनुमति देता है, जिनमें से प्रत्येक REC 1 मेगावाट नवीकरणीय विद्युत के बराबर है।

- विद्युत खरीद समझौते (PPA):

- ये विद्युत उत्पादकों और क्रेताओं (प्रायः सार्वजनिक उपयोगिताओं) के बीच दीर्घकालिक समझौते (प्रायः 25 वर्ष) होते हैं।

- इसमें उत्पादकों को निश्चित दरों पर विद्युत की आपूर्ति करने के लिये प्रतिबद्ध करना शामिल है, जिससे महत्त्वपूर्ण उत्पादन क्षमता सुनिश्चित होती है।

- वे लचीले नहीं होते और गतिशील बाज़ार स्थितियों के अनुकूल ढलने में असमर्थ होते हैं।

भारत में विद्युत बाज़ार के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं?

- ट्रांसमिशन बाधाएँ: अपर्याप्त ट्रांसमिशन अवसंरचना ग्रिड में भीड़भाड़ पैदा करती है, जिससे उत्पादन स्रोतों से उपभोक्ताओं तक विद्युत का कुशल प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है।

- यह मांग केंद्रों से दूर स्थित नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को एकीकृत करने के लिये विशेष रूप से समस्याग्रस्त है।

- डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति: अकुशलता, चोरी और अवैतनिक बिलों से होने वाले उच्च घाटे के कारण वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) की वित्तीय स्थिति कमज़ोर है, जिससे ग्रिड में निवेश करने और विद्युत उत्पादकों को तुरंत भुगतान करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है, जिससे बाज़ार प्रभावित होता है।

- उदाहरण के लिये भारत में पारेषण और वितरण हानि (T&D) 20% से अधिक है जो विश्व औसत से अधिक है।

- कोयले पर निर्भरता और मूल्य अस्थिरता: विद्युत उत्पादन के लिये कोयले पर भारत की भारी निर्भरता के कारण वैश्विक कोयला बाज़ार में मूल्य में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। इससे विद्युत मूल्य स्थिरता बाधित होती है और जनरेटर के मार्जिन पर दबाव पड़ सकता है।

- बाज़ार डिज़ाइन और बुनियादी ढाँचा: बाज़ार युग्मन और क्षमता बाज़ारों सहित मज़बूत बाज़ार डिज़ाइन विकसित करने के लिये बुनियादी ढाँचे और समन्वय में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है।

- असंगत नीति और नियामक ढाँचा: एक जटिल तथा विकासशील नियामक वातावरण विद्युत क्षेत्र में निवेशकों के लिये अनिश्चितता पैदा करता है।

- सीमित बाज़ार उत्पाद: वर्तमान विद्युत बाज़ार मुख्य रूप से अल्पकालिक व्यापार पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि वायदा और व्युत्पन्न अनुबंध जैसे बाज़ार उत्पादों की एक व्यापक शृंखला विकसित करता है।

नोट:

- बाज़ार युग्मन: बाज़ार युग्मन एक तंत्र है जिसका उपयोग विद्युत बाज़ारों में विभिन्न क्षेत्रों या देशों में विद्युत के व्यापार को एकीकृत और समन्वित करने के लिये किया जाता है।

- इसका उद्देश्य सभी भागीदार विद्युत एक्सचेंजों या बाज़ार प्लेटफार्मों से आपूर्ति और मांग बोलियों का मिलान करके विद्युत के लिये एकल बाज़ार समाशोधन मूल्य प्राप्त करना है।

- क्षमता बाज़ार: क्षमता बाज़ार विद्युत क्षेत्र के भीतर की व्यवस्थाएँ हैं, जहाँ उत्पादकों को न केवल उनके द्वारा उत्पादित और बेची गई विद्युत के लिये भुगतान किया जाता है, बल्कि विद्युत उत्पन्न करने की उनकी क्षमता हेतु भी भुगतान किया जाता है।

भारत में विद्युत बाज़ार को मज़बूत करने हेतु क्या कदम उठाने की आवश्यकता है?

- बाज़ार आधारित मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देना: आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में विद्युत मूल्य निर्धारण के लिये बाज़ार आधारित दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसमें उच्च आय वाले उपभोक्ताओं हेतु सब्सिडी वाली विद्युत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना और विद्युत उत्पादकों को मांग तथा आपूर्ति के आधार पर कीमतें निर्धारित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करना जैसे सुधार शामिल हो सकते हैं।

- बाज़ार युग्मन: विद्युत मूल्य को एकजुट करने तथा ग्रिड विश्वसनीयता हेतु प्रोत्साहन एवं समर्थन के साथ क्षमता बाज़ार विकसित करने के लिये बाज़ार युग्मन को लागू करना।

- डिस्कॉम के वित्तीय मुद्दों का समाधान: बिलिंग एवं संग्रहण प्रणालियों में सुधार, विद्युत चोरी में कमी लाने तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संभावनाएँ तलाशने जैसे उपायों से उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है।

- नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को प्रोत्साहित करना: बेहतर पूर्वानुमान, भंडारण, मीटरिंग, डेटा विश्लेषण एवं स्वचालन के माध्यम से ग्रिड प्रबंधन, दक्षता तथा विश्वसनीयता में सुधार के लिये नवीकरणीय ऊर्जा एवं स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना।

- विनियामक ढाँचे में सामंजस्य स्थापित करना: विसंगतियों को कम करने एवं एक सुसंगत बाज़ार वातावरण बनाने के लिये राज्यों में एक समान नियम विकसित करना।

- ट्रांसमिशन बुनियादी ढाँचे को मजबूत करना: दुर्गम क्षेत्रों में लाइन निरीक्षण एवं रखरखाव के लिये ड्रोन का उपयोग करना तथा हल्के, मज़बूत एवं अधिक कुशल ट्रांसमिशन टावरों के लिये उन्नत सामग्रियों की खोज करने के साथ-साथ ट्रांसमिशन बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने में भी सहायता प्रदान कर सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में विद्युत बाज़ारों के सामने आने वाली चुनौतियों की जाँच करना तथा इन चुनौतियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिये आवश्यक कदमों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा सरकार की एक योजना 'उदय'(UDAY) का उद्देश्य है? (2016) (a) ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में स्टार्टअप उद्यमियों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करना। उत्तर: (d) |

शासन व्यवस्था

मल कीचड़ एवं सेप्टेज प्रबंधन

प्रिलिम्स के लिये:मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM), मल कीचड़ उपचार संयंत्र (FSTPs), भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS), खुले में शौच मुक्त (ODF), स्वच्छ सर्वेक्षण, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT) सतत विकास लक्ष्य (SDGs)। मेन्स के लिये:मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ तथा संबंधित उठाए गए कदम। |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

भारत ने हाल ही में डिजिटल तकनीक से लैस 1,000 से अधिक मल कीचड़ उपचार संयंत्र (FSTP) स्थापित किये हैं। यह प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल स्वच्छता समाधान बनाने के लिये एक अभिनव विधि के रूप में मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) के विकास को दर्शाता है।

मल कीचड़ उपचार संयंत्र (FSTP) क्या हैं?

- परिचय: FSSM, FSSM में विशेष सुविधाएँ हैं, जिन्हें सेप्टिक टैंक जैसी ऑन-साइट सफाई प्रणालियों से एकत्रित मल कीचड़ एवं सेप्टेज को संसाधित एवं उपचारित करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- FSSM,मल के प्रबंधन पर प्राथमिक ध्यान केंद्रित करता है तथा इसे रोग संचरण की सर्वाधिक संभावना वाला अपशिष्ट प्रवाह मानता है।

- उद्देश्य: FSTP का निर्माण मानव अपशिष्ट के प्रबंधन एवं उपचार के लिये किया जाता है, जो केंद्रीयकृत सीवेज प्रणालियों से जुड़ा नहीं होता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ अधिक व्यापक सीवेज बुनियादी ढाँचे की आवश्यकता होती है।

- ये संयंत्र एकत्रित मल कीचड़ का उपचार करते हैं, जिससे रोगाणुओं एवं कार्बनिक पदार्थों में कमी आती है, तथा यह निपटान पुनः उपयोग के लिये सुरक्षित हो जाता है।

- डिजिटल समेकन :दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार के लिये FSTP में डिजिटल निगरानी के साथ ही प्रबंधन प्रणालियों को शामिल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है।

- भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS):

- स्वच्छता अवसंरचना के मानचित्रण एवं नियोजन के लिये GIS प्रौद्योगिकी का उपयोग।

- मोबाइल एप्लीकेशन:

- क्षेत्र सर्वेक्षण और डेटा संग्रह को सुव्यवस्थित करने के लिये SaniTab, mWater, गूगल फॉर्म एवं Kobo टूलबॉक्स जैसे मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करना।

- ओडिशा तथा महाराष्ट्र में संचालित, मल निकासी सेवाओं के लिये GPS ट्रैकिंग का उपयोग करना।

- सतत् नगरीय सेवाएँ:

- ओडिशा ने सस्टेनेबल अर्बन सर्विसेज इन ए जिफी (SUJOG) कार्यक्रम आरंभ किया है, जो भविष्य के लिये शहर को धारणीय बनाने के लिये डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर गवर्नेंस, इम्पैक्ट एंड ट्रांसफॉर्मेशन (DIGIT) प्लेटफॉर्म द्वारा संचालित है।

- भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS):

भारत में स्वच्छता प्रणालियों के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

- ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियाँ(OSS):

- ट्विन पिट एवं सेप्टिक टैंक: ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं जहाँ केंद्रीकृत सीवेज अव्यावहारिक है।

- वैकल्पिक साइट पर समाधान:

- बायो-डाइजेस्टर शौचालय, बायो-टैंक एवं मूत्र डायवर्जन के अंतर्गत शुष्क शौचालय शामिल करना।

- संग्रहण तथा निष्क्रिय उपचार इकाइयों के रूप में कार्य करना।

- सतत् एवं लागत प्रभावी स्वच्छता के लिये सुलभ इंटरनेशनल द्वारा जैव-शौचालय का निर्माण करना।

- शहरी स्वच्छता:

- सीवर सिस्टम और ट्रीटमेंट प्लांट भूमिगत सीवर नेटवर्क: घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्रों के लिये उपयुक्त, आपस में जुड़ी पाइपें अपशिष्ट जल को एकत्रित करती हैं और परिवहन करती हैं

- सीवेज उपचार संयंत्र (STP):

- वे भौतिक, जैविक और रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करते हैं तथा यंत्रीकृत और गैर-यंत्रीकृत दोनों प्रणालियों का उपयोग करते हैं।

मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) की क्या आवश्यकता है?

- मैनुअल स्कैवेंजिंग का उन्मूलन:

- मैनुअल स्कैवेंजिंग की प्रथा जाति, वर्ग और आय के आधार पर संचालित होती है। यह भारत की जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है, जहाँ तथाकथित निचली जातियों से यह काम करने की अपेक्षा की जाती है।

- वर्ष 1989 में, अत्याचार निवारण अधिनियम सफाई कर्मचारियों के लिये एक एकीकृत सुरक्षा कवच बन गया, क्योंकि मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में कार्यरत 90% से अधिक लोग अनुसूचित जाति के थे।

- स्वास्थ्य परिणाम:

- पर्याप्त स्वच्छता सुविधाएँ जलजनित बीमारियों को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जो भारत की समग्र स्वास्थ्य स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं।

- भारत में संपूर्ण स्वच्छता अभियान ने इस संबंध में सकारात्मक परिणाम प्रदर्शित किये हैं।

- पर्यावरण संरक्षण:

- गंगा नदी में अनुपचारित अपशिष्ट जल के निर्वहन सहित अनुचित सीवेज प्रबंधन पर्यावरण प्रदूषण का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत बना हुआ है। इस समस्या से निपटने के लिये प्रभावी स्वच्छता प्रणालियों को लागू करना महत्त्वपूर्ण है।

- सामाजिक-आर्थिक प्रगति:

- बेहतर स्वच्छता का आर्थिक उत्पादकता में वृद्धि के साथ गहरा संबंध है, क्योंकि स्वस्थ समुदाय कार्यबल में भाग लेने और आर्थिक विकास में योगदान देने के लिये बेहतर ढंग से सुसज्जित होते हैं।

- गरिमा और सामाजिक समानता:

- उचित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच मानव गरिमा हेतु मौलिक है, विशेष रूप से महिलाओं के लिये, क्योंकि यह व्यक्तिगत स्वच्छता के लिये सुरक्षित और निजी स्थान प्रदान करती है, जिससे जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होती है।

भारत में मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) से संबंधित पहल क्या हैं?

- राष्ट्रीय मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (NFSSM) गठबंधन:

- NFSSM एलायंस जैसे संगठनों का उद्देश्य आमतौर पर धारणीय स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना है, विशेष रूप से मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन के क्षेत्र में।

- मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2017 में सेप्टिक टैंकों के डिज़ाइन, मल-स्लजिंग के लिये संचालन प्रक्रियाओं और अनुपचारित निर्वहन हेतु दंड के बारे में विस्तार से बताया गया है।

- संवैधानिक समर्थन:

- भारतीय संविधान के अनुसार, स्वच्छता और जल राज्य के विषय (सातवीं अनुसूची, सूची II - राज्य सूची, प्रविष्टियाँ क्रमशः 6 और 17) हैं।

- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत, स्वच्छता सहित शहरी सेवाओं की योजना और वितरण की ज़िम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies- ULB) पर है, जो स्थानीय नगर पालिकाएं हैं।

- कानूनी ढाँचा:

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 जैसे कानून पर्यावरण में अनुपचारित प्रदूषकों के उत्सर्जन पर रोक लगाते हैं।

- सतही जल और भूजल संदूषण की रोकथाम करने के लिये संसाधित मल गाद के सुरक्षित निपटान के लिये ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 पारित किये गए।

- सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय संनिर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act) को मानव मल को हाथ से उठाने पर रोक लगाने के लिये पारित किया गया था और हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों को नियोजित करना एक दांडिक अपराध है।

- खुले में शौच-मुक्त (ODF)+ और ODF++ प्रोटोकॉल:

- भारत ने खुले में शौच-मुक्त (ODF)+ और ODF++ प्रोटोकॉल के शुभारंभ के माध्यम से FSSM के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाना जारी रखा है, स्वच्छ सर्वेक्षण में FSSM पर ज़ोर दिया है, साथ ही कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (अमृत) में FSSM के लिये वित्तीय आवंटन और स्वच्छ गंगा हेतु राष्ट्रीय मिशन (NMCG) मिशन की शुरुआत की है।

- संबंधित सतत् विकास लक्ष्य:

- SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण- सभी आयु वर्ग के लोगों के लिये स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और कल्याण को बढ़ावा देना।

- SDG 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता- ऑनसाइट स्वच्छता प्रणालियों के कामकाज़ में सुधार करना और मल-जनित रोगजनकों के साथ मानव संपर्क की संभावना को कम करना;

- SDG 11: सतत् शहर और समुदाय- शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला और सतत् बनाना।

मल गाद और सेप्टेज प्रबंधन (FSSM) से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- संग्रह और परिवहन संबंधी मुद्दे:

- इसकी चुनौतियों में अवैध मैनुअल स्कैवेंजिंग की निरंतरता, सेप्टिक टैंकों तक सीमित पहुँच, टैंकों का अनुचित डिज़ाइन और आकार, अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा, निर्धारित सफाई की कमी और निजी क्षेत्र की अपर्याप्त औपचारिक भागीदारी शामिल है।

- डिजिटल बाधा:

- परिधीय क्षेत्रों में अविश्वसनीय या इंटरनेट पहुँच की कमी डिजिटल समाधानों के प्रभावी नियोजन में बाधा डालती है। FSSM प्रणालियों के बढ़ते डिजिटलीकरण से डेटा उल्लंघन और साइबर हमलों की संभावना बढ़ जाती हैं, जिसके लिये सुदृढ़ सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है।

- प्रबंधन और निपटान की कमियाँ:

- सीवेज और सेप्टेज के प्रबंधन और निपटान के लिये पर्याप्त केंद्रीकृत या विकेंद्रीकृत सुविधाओं और निर्दिष्ट स्थलों की कमी विद्यमान है।

- पहुँच संबंधी बाधाएँ:

- घरेलू वित्तीय बाधाएँ, व्यक्तिगत शौचालयों के लिये सीमित स्थान और सांस्कृतिक या सामाजिक कारक जैसी चुनौतियाँ उचित स्वच्छता सुविधाओं तक व्यापक पहुँच में बाधा डालती हैं।

- संस्थागत उपागम:

- एकीकृत शहरव्यापी दृष्टिकोण के अभाव के कारण संस्थागत कर्तव्य और ज़िम्मेदारियाँ अव्यवस्थित हो जाती हैं।

आगे की राह

- सेप्टेज का पृथक प्रबंधन:

- सेप्टेज के पृथक प्रबंधन में अपशिष्ट को सुरक्षित रूप से संसाधित करने और निपटाने के लिये भौतिक, जैविक और रासायनिक अभिक्रियाओं जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है जो सतत् स्वच्छता प्रथाओं के साथ संरेखित होती हैं तथा स्वच्छ, स्वस्थ समुदायों के लक्ष्यों का समर्थन करती हैं।

- अप्रबंधित सेप्टेज का भूमिगत निपटान:

- मल गाद को गहरी खाई में दफनाकर उसका निपटान संभव है, यदि:

- उपयुक्त स्थान का चयन किया गया है

- सतह की मृदा को संदूषित होने से बचाया गया है

- मल गाद को गहरी खाई में दफनाकर उसका निपटान संभव है, यदि:

- डेटा सुरक्षा और गोपनीयता:

- एकत्रित डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मजबूत तंत्र विकसित करना।

- उदाहरण के लिये, संवेदनशील सरकारी डेटाबेस में उपयोग किये जाने वाले एन्क्रिप्शन और एक्सेस कंट्रोल उपायों को लागू करना।

- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना:

- स्वच्छता बनाए रखने और सेप्टिक टैंकों के नियमित रखरखाव की आवश्यकता के बारे में जानकारी फैलाने के लिये जागरूकता अभियान या सूचना शिक्षा और संचार (Information education and communication) आयोजित किये जा सकते हैं।

- इसके अलावा, इससे भेदभाव वाले वर्गों के मामले में सामाजिक सशक्तिकरण हो सकता है और मल संग्रह और परिवहन को समाप्त किया जा सकता है।

- मानकीकरण और एकीकरण:

- विभिन्न मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर डेटा संग्रह और साझा करने के लिये मानकीकृत प्रोटोकॉल विकसित करना।

- ओडिशा के SUJOG कार्यक्रम में उपयोग किये जाने वाले DIGIT प्लेटफ़ॉर्म के समान एक राष्ट्रीय स्तर का डेटा एकीकरण प्लेटफ़ॉर्म बनाना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन कार्यान्वयन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी ने भारतीय शहरों में मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन प्रथाओं में किस प्रकार सुधार किया है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी 'राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण (NGRBA)' की प्रमुख विशेषताएँ हैं? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्सप्रश्न: नमामि गंगे और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG) कार्यक्रमों पर और इससे पूर्व की योजनाओं से मिश्रित परिणामों के कारणों पर चर्चा कीजिये। गंगा नदी के परिरक्षण में कौन-सी प्रमात्रा छलांगे, क्रमिक योगदानों की अपेक्षा ज़्यादा सहायक हो सकती हैं? (2015) |