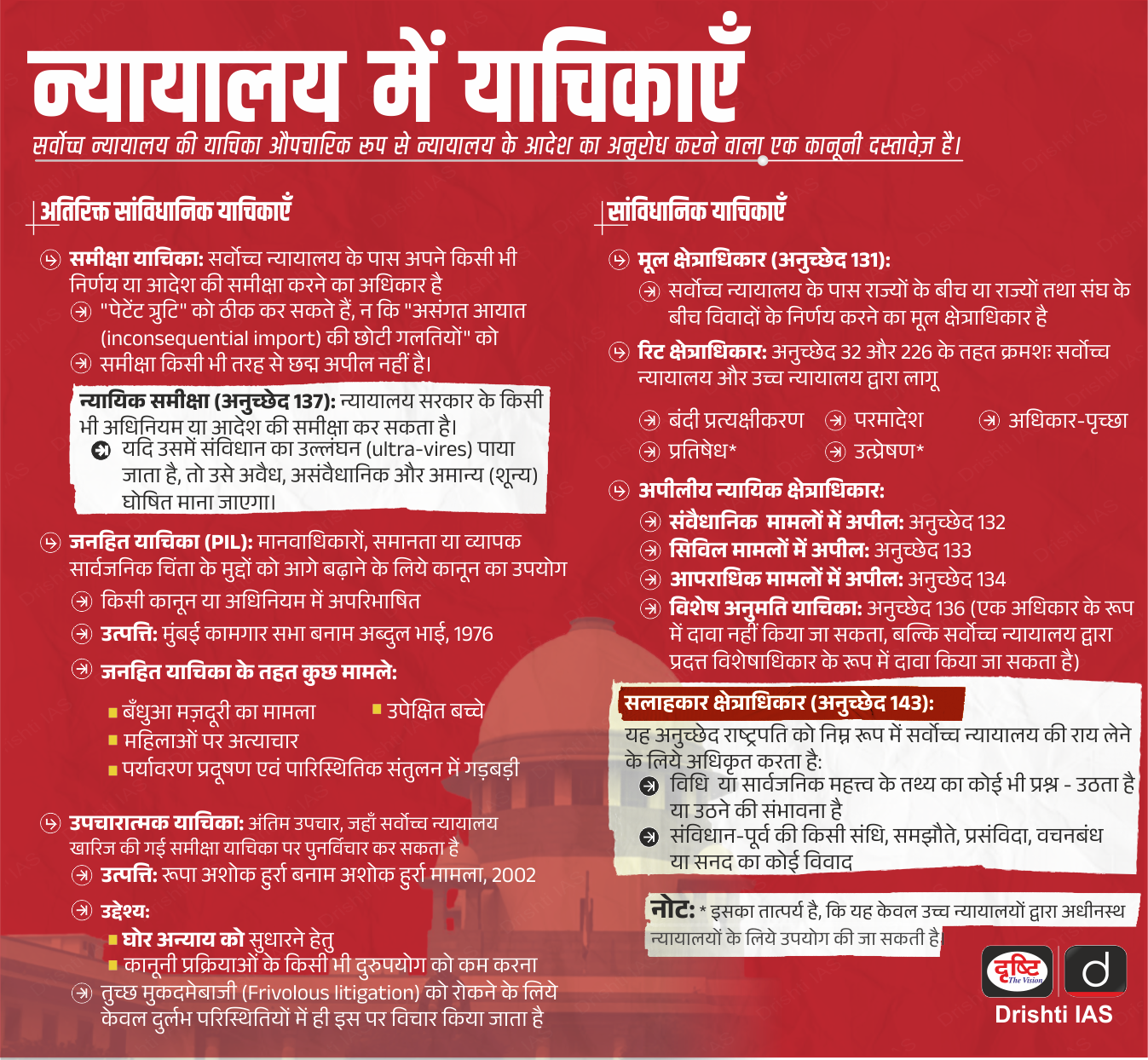

न्यायालय में याचिकाएँ

और पढ़ें: उपचारात्मक याचिका, समीक्षा/पुनर्विचार याचिका, जनहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय

ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच

प्रिलिम्स के लिये:वनाच्छादन, खाद्य और कृषि संगठन, कार्बन पृथक्करण, COP26 ग्लासगो 2021, बॉन चैलेंज, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 मेन्स के लिये:वनों का महत्त्व, भारत में वनों की स्थिति। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (GFW) निगरानी परियोजना (Monitoring Project) के नवीनतम आँकड़ों से पता चला है कि भारत में वर्ष 2000 से अब तक 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गए हैं।

- यह इस अवधि के दौरान वृक्ष आवरण में 6% की कमी के बराबर है।

ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (GFW) की प्रमुख खोजें क्या हैं?

- कुल नुकसान: GFW डेटा से पता चलता है कि भारत ने वर्ष 2002 और वर्ष 2023 के बीच 4,14,000 हेक्टेयर आर्द्र प्राथमिक वन (कुल वृक्ष आवरण का लगभग 4.1%) खो दिया है।

- प्राथमिक वन वे हैं, जो मानव गतिविधि से क्षतिग्रस्त नहीं हुए हैं।

- कार्बन प्रभाव: इसी अवधि (वर्ष 2001 से 2022 तक) में भारतीय वनों ने वार्षिक रूप से लगभग 51 मिलियन टन कार्बन-डाइ-ऑक्साइड का उत्सर्जन किया, जबकि प्रत्येक वर्ष अनुमानित रूप से 141 मिलियन टन कार्बन-डाइ-ऑक्साइड उत्सर्जन होता है।

- यह शुद्ध कार्बन संतुलन वार्षिक रूप से लगभग 89.9 मिलियन टन कार्बन सिंक का प्रतिनिधित्व करता है।

- प्राकृतिक वन: वर्ष 2013 और वर्ष 2023 के बीच भारत में वृक्षावरण का 95% नुकसान प्राकृतिक वनों में हुआ है।

- पीक वर्ष (Peak Year): विशेष रूप से वर्ष 2017 में 189,000 हेक्टेयर के वृक्षावरण का अधिकतम नुकसान हुआ, इसके बाद वर्ष 2016 में 175,000 हेक्टेयर और वर्ष 2023 में 144,000 हेक्टेयर का नुकसान हुआ, जो विगत छह वर्षों में सबसे अधिक है।

- राज्य-स्तरीय प्रभाव: वर्ष 2001 और वर्ष 2023 के बीच कुल वृक्षावरण हानि का 60% पाँच राज्यों में देखा गया।

- असम में सबसे अधिक 324,000 हेक्टेयर (औसतन 66,600 हेक्टेयर की तुलना में) वृक्षावरण का नुकसान हुआ।

- मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मणिपुर में भी काफी नुकसान देखा गया।

- वनाग्नि का प्रभाव: वर्ष 2001 और वर्ष 2022 के बीच भारत में 1.6% वृक्षों का नुकसान हुआ, जिसका कारण वनाग्नि थी।

- वर्ष 2008 में आग के कारण सबसे अधिक 3,000 हेक्टेयर वृक्षों का नुकसान दर्ज किया गया।

- वर्ष 2001 से 2022 तक ओडिशा में आग के कारण वृक्षों के नुकसान की दर सबसे अधिक थी, प्रतिवर्ष औसतन 238 हेक्टेयर का नुकसान हुआ।

- वृक्षावरण हानि और जलवायु परिवर्तन: वन दोहरी भूमिका निभाते हैं, वृक्षावरण के विस्तार या वृक्षों के दोबारा उगने पर ये कार्बन-डाइ-ऑक्साइड को अवशोषित करके एक सिंक के रूप में कार्य करते हैं और नष्ट होने पर एक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं।

- वनों के नष्ट होने से वातावरण में संग्रहीत कार्बन उत्सर्जित होने की वज़ह से जलवायु परिवर्तन में तीव्रता आती है।

वैश्विक स्तर पर वनों की स्थिति:

- वर्ष 2002 से 2023 तक वैश्विक स्तर पर कुल 76.3 Mha (मिलियन हेक्टेयर एकड़) आर्द्र प्राथमिक वन नष्ट हो गए, जो कुल वृक्षावरण हानि का 16% था।

- वर्ष 2001 से वर्ष 2023 तक वैश्विक स्तर पर कुल 488 मिलियन हेक्टेयर वृक्षावरण की हानि हुई, जो वर्ष 2000 के बाद से वृक्षावरण में लगभग 12% की कमी है।

- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2001 से वर्ष 2022 तक 23% वृक्षावरण की हानि उन क्षेत्रों में देखी गई, जहाँ हानि के प्रमुख कारकों में वृक्षों की कटाई करना शामिल था।

- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2010 तक शीर्ष 5 देशों का कुल वृक्षावरण क्षेत्र में 55% का योगदान रहा।

- रूस में 755 मिलियन हेक्टेयर के साथ सबसे अधिक वृक्षावरण है, जबकि औसत 16.9 मिलियन हेक्टेयर है, इसके बाद ब्राज़ील, कनाडा, अमेरिका, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का स्थान है।

- वर्ष 2001 से 2022 तक वैश्विक स्तर पर आग से कुल 126 मिलियन हेक्टेयर और अन्य सभी कारणों से 333 मिलियन हेक्टेयर वृक्षों की हानि हुई।

- प्रारंभिक वृक्ष आवरण:

- वर्ष 2010 में विश्व का वृक्षावरण क्षेत्र लगभग 3.92 बिलियन हेक्टेयर (Gha) तक फैला हुआ था, जो पृथ्वी पर भूमि क्षेत्र का लगभग 30% है।

- इस व्यापक वृक्ष आवरण में विभिन्न प्रकार के वन, वुडलैंड और पेड़ों के साथ अन्य वनस्पति क्षेत्र शामिल थे।

- वृक्ष आवरण हानि:

- वर्ष 2010 और 2023 के बीच वैश्विक वृक्ष आवरण में अत्यधिक हानि दर्ज की गई।

- इस अवधि के दौरान कुल वैश्विक वृक्ष आवरण हानि 28.3 मिलियन हेक्टेयर (Mha) थी।

- यह हानि वनों की कटाई, भूमि-उपयोग परिवर्तन और प्राकृतिक घटनाओं सहित विभिन्न कारकों की वज़ह से हुई।

भारत में प्रमुख वन संरक्षण पहलें क्या हैं?

- भारत में वन आवरण:

- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) वर्ष 1987 से वन आवरण का द्विवार्षिक (हर दो वर्ष में एक बार) आकलन कर रहा है और उसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) में प्रकाशित किये जाते हैं।

- ISFR 2021 के नवीनतम आकलन के अनुसार, भारत का कुल वन और वृक्ष आवरण 8,09,537 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है।

- विशेष रूप से यह ISFR 2019 के मूल्यांकन की तुलना में 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्शाता है, जो वन संरक्षण प्रयासों में सकारात्मक प्रगति का संकेत है।

- वन आवरण को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल:

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC): इसे वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य जन-प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों तथा उनसे निपटने के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।

- हरित भारत के लिये राष्ट्रीय मिशन: यह NAPCC के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है।

- इसका उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना; भारत के घटते वन आवरण को बहाल करना और बढ़ाना तथा अनुकूलन व शमन उपायों के संयोजन द्वारा जलवायु परिवर्तन का समाधान करना है।

- हरित भारत के लिये राष्ट्रीय मिशन: यह NAPCC के तहत उल्लिखित आठ मिशनों में से एक है।

- नगर वन योजना (NVY): वर्ष 2020 में शुरू की गई NVY का लक्ष्य वर्ष 2024-25 तक अर्बन और पेरी-अर्बन क्षेत्रों में 600 नगर वैन और 400 नगर वाटिका बनाना है।

- इस पहल का उद्देश्य हरित आवरण को बढ़ाना, जैविक विविधता को संरक्षित करना और शहरी निवासियों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है।

- प्रतिपूरक वनीकरण निधि (CAMPA): इसका उपयोग विकासात्मक परियोजनाओं के लिये वन भूमि परिवर्तन की भरपाई के लिये प्रतिपूरक वनरोपण हेतु राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।

- CAF का 90% धन राज्यों को दिया जाता है, जबकि 10% केंद्र द्वारा रखा जाता है।

- बहु-विभागीय प्रयास: केंद्रीय पहलों के अलावा संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों, गैर-सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और कॉर्पोरेट निकायों के विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं के तहत वनीकरण गतिविधियाँ शुरू की जाती हैं।

- कुछ उल्लेखनीय प्रयासों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, राष्ट्रीय बाँस मिशन और कृषि वानिकी पर उप-मिशन में भागीदारी शामिल है।

- राष्ट्रीय मसौदा वन नीति: राष्ट्रीय वन नीति का एक मसौदा वर्ष 2019 में जारी किया गया था।

- मसौदे का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों और वनों पर निर्भर लोगों के हितों की रक्षा के साथ-साथ वनों का संरक्षण, सुरक्षा और प्रबंधन करना है।

- जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC): इसे वर्ष 2008 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य जन-प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरों तथा उनसे निपटने के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था।

नोट:

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार, भारत में "10% से अधिक वृक्ष छत्र घनत्त्व वाले क्षेत्र में एक हेक्टेयर से अधिक के भूमि" 'वन आवरण' कहलाते हैं और “वन आवरण को छोड़कर दर्ज वन क्षेत्रों के बाहर और एक हेक्टेयर के न्यूनतम मानचित्रण योग्य क्षेत्र से कम में पाए जाने वाले क्षेत्र” को वृक्ष आवरण के रूप में परिभाषित किया है।

- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में सरकारों को टी एन गोदावर्मन मामले में वर्ष 1996 के फैसले में निर्धारित वन की "सविस्तार और सर्वव्यापी" परिभाषा का पालन करने का निर्देश दिया है, जब तक कि देश भर में सभी प्रकार के वनों का एक समेकित रिकॉर्ड तैयार नहीं हो जाता।

भारत में वनों की स्थिति क्या है?

- भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2021 के अनुसार, भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। भारत में कुल वन आवरण 21.71% है तथा कुल वृक्ष आवरण 2.91% है।

- क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र में हैं।

- कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन आवरण के संदर्भ में शीर्ष पाँच राज्य मिज़ोरम (84.53%), अरुणाचल प्रदेश (79.33%), मेघालय (76.00%), मणिपुर (74.34%) और नगालैंड (73.90%) हैं।

- संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) के अनुसार, वर्ष 2010 में 6.26 मिलियन लोग भारत के वानिकी क्षेत्र में कार्यरत थे।

- FAO के अनुसार, वर्ष 2010 में अर्थव्यवस्था में वानिकी क्षेत्र का निवल -690 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान रहा, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग -0.037% है।

- इस प्रकार 5.92 मेगाहेक्टेयर और कुल भूमि क्षेत्र में 1.9% की हिस्सेदारी के साथ लकड़ी के फाइबर अथवा इमारती लकड़ी का वृक्षारोपण भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में किया जाता है।

- 76% के साथ लक्षद्वीप में भारत में वृक्षारोपण का अनुपात सबसे अधिक है, जिनमें से अधिकांश फलों के बागान हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. सामुदायिक भागीदारी और सरकारी नीतियों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए भारतीय वनों से संबंधित प्रमुख चुनौतियों व संरक्षण प्रयासों पर चर्चा कीजिये। इन मुद्दों का प्रभावी हल निकालने के लिये सतत् वन प्रबंधन प्रथाओं को बेहतर बनाया जा सकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 1. राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये कौन-सा मंत्रालय केंद्रक अभिकरण (नोडल एजेंसी) है? (2021) (a) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उत्तर: (d) प्रश्न 2.भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है: (2012)

निम्नलिखित राज्यों में से कौन-सा एक उपर्युक्त सभी विशेषताओं से युक्त है? (a) अरुणाचल प्रदेश उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. "भारत में आधुनिक कानून की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरणीय समस्याओं का संवैधानीकरण है।" सुसंगत वाद विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिये। (2022) |

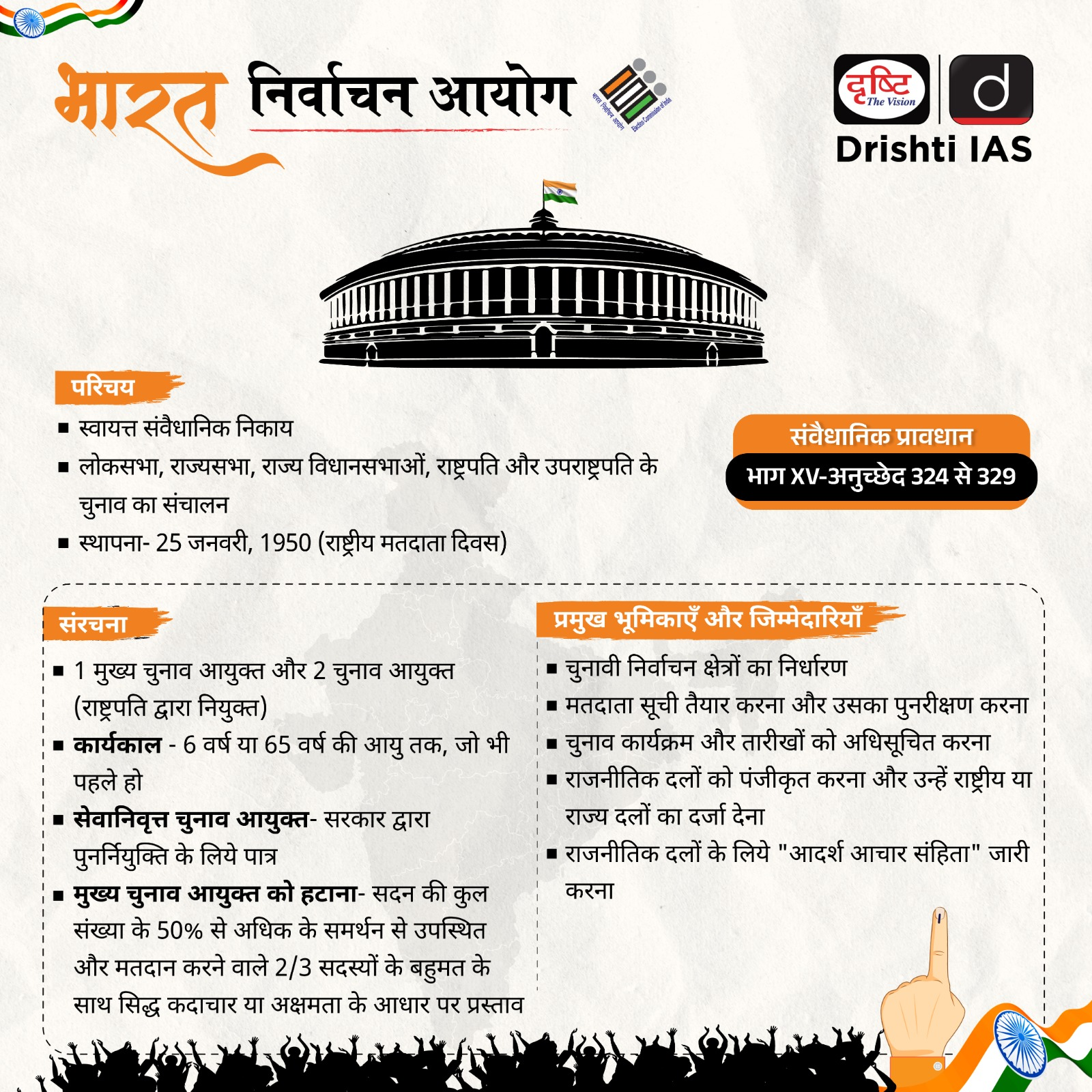

भारत में चुनावी सुधार

प्रिलिम्स के लिये:निर्वाचन आयोग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, 61वाँ संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989, बूथ कैप्चरिंग, आदर्श आचार संहिता, वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यालय की अवधि) 2023 मेन्स के लिये:भारत में प्रमुख चुनावी सुधार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत में चल रहे आम चुनाव 2024 के साथ निर्वाचन आयोग की स्थापना से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की शुरुआत तथा निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में हुए हालिया बदलावों, पिछले चुनावी सुधार कार्य आदि चर्चा का विषय बने हुए हैं।

- ये सुधार लोकतांत्रिक प्रगति के सार को प्रतिबिंबित करने वाले भारत की चुनावी प्रणाली के निरंतर विकास और संवर्द्धन को दर्शाते हैं।

भारत में हुए प्रमुख चुनावी सुधार क्या हैं?

- निर्वाचन आयोग की स्थापना और पहला आम चुनाव: सुकुमार सेन (मूल रूप से आयोग में केवल एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था) के नेतृत्व में भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को की गई थी।

- पहला आम चुनाव अक्तूबर 1951 से फरवरी 1952 तक चला, जिसमें 17.5 करोड़ मतदाताओं ने भाग लिया।

- निरक्षर मतदाताओं और शरणार्थियों की अत्यधिक संख्या के बावजूद भारत ने 21 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिये सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाया।

- मतदान करने वालों की आयु को घटाना: 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1989 द्वारा लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनावों के लिये मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई।

- इसका कारण देश के गैर-प्रतिनिधित्त्व वाले युवाओं को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने तथा उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बनने में मदद करना था।

- निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति: वर्ष 1985 में एक प्रावधान किया गया, जिसके अनुसार चुनाव के लिये मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण और सुधार कार्य से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को चुनाव की अवधि के लिये निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त के तौर पर माना जाएगा।

- इसमें प्रावधान किया गया कि चुनाव की अवधि के दौरान ये कर्मी निर्वाचन आयोग के नियंत्रण, अधीक्षण और अनुशासन के अधीन रहेंगे।

- एक बहु-सदस्यीय आयोग के रूप में ECI: वर्ष 1989 में पहली बार भारत का निर्वाचन आयोग (ECI) बहु-सदस्यीय आयोग बना।

- 1 जनवरी, 1990 को इन अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों के पद समाप्त कर दिये गए।

- हालाँकि 1 अक्तूबर, 1993 को ECI पुनः तीन सदस्यीय निकाय बन गया (जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और दो अन्य निर्वाचन आयुक्त थे), जो कि ECI की मौजूदा संरचना से बनी हुई है।

- रंगीन मतपेटिका (बैलट बॉक्स) से मतपत्रों की ओर संक्रमण: भारतीय चुनावों के शुरुआती वर्षों में प्रत्येक उम्मीदवार के लिये अलग-अलग रंगीन मतपेटिकाओं का प्रयोग किया जाता था।

- मतदाता संबंधित बक्सों में कागज़ के मतपत्र के रूप में अपना वोट डालते थे, एक ऐसी विधि जिसमें मतों/वोटों की सावधानीपूर्वक गिनती आवश्यकता होती थी और धोखाधड़ी व हेरफेर को रोकने के लिये यह काफी चुनौतीपूर्ण भी होती थीं।

- शुरुआत में मतदान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में मतपत्रों की अहम भूमिका रही।

- मतदाता अपने पसंदीदा प्रत्याशी के चिह्न को कागज़ी मतपत्रों पर अंकित करते थे, जिन्हें बाद में एकत्र किया जाता था और उनकी गिनती की जाती थी।

- हालाँकि इस पद्धति से वोटों की गिनती की सटीकता में सुधार हुआ, फिर भी इसमें संभावित त्रुटियाँ और परिणामों की घोषणा में देरी जैसी सीमाएँ थीं।

- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें: वर्ष 1989 के चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के प्रयोग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये एक प्रावधान किया गया था।

- EVM का प्रयोग पहली बार प्रायोगिक आधार पर वर्ष 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में चुनिंदा निर्वाचन क्षेत्रों में किया गया था।

- EVM का प्रयोग पहली बार वर्ष 1999 में गोवा विधानसभा के आम चुनाव (पूरे राज्य) में किया गया था।

- इन्हें निर्वाचन आयोग की तकनीकी विशेषज्ञ समिति के तकनीकी मार्गदर्शन के तहत भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन, विकसित व निर्मित किया गया।

- बूथ कैप्चरिंग के विरुद्ध प्रावधान: वर्ष 1989 में बूथ कैप्चरिंग के मामले में मतदान स्थगित करने अथवा चुनाव रद्द करने का प्रावधान किया गया था। बूथ कैप्चरिंग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल हैं:

- किसी मतदान केंद्र पर कब्ज़ा करना और मतदान अधिकारियों को मतपत्र अथवा वोटिंग मशीनें सरेंडर करने के लिये बाध्य करना।

- मतदान केंद्र पर नियंत्रण कर केवल अपने समर्थकों को मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देना।

- मतदाता को धमकाना और मतदान केंद्र पर जाने से रोकना।

- वोटों की गिनती के लिये प्रयोग में लाए जा रहे स्थान पर कब्ज़ा करना।

- आदर्श आचार संहिता (MCC): मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में टी एन शेषन का कार्यकाल भारतीय निर्वाचन आयोग के लिये सबसे महत्त्वपूर्ण समय था, उनके कार्यकाल के दौरान आदर्श आचार संहिता को अधिक प्रभावकारिता के साथ लागू करने का प्रयास किया गया था।

- आदर्श आचार संहिता की सबसे पहले शुरुआत वर्ष 1960 में केरल में की गई थी, इसमें मूलतः चुनाव के दौरान 'क्या करें और क्या न करें' जैसे विवरण शामिल थे।

- वर्ष 1979 तक भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के सहयोग से संहिता का विस्तार किया, जिसमें चुनावों में अनुचित लाभ के लिये सत्तारूढ़ दल द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकने के उपाय भी शामिल थे।

- टी एन शेषन के ही कार्यकाल में वर्ष 1993 में निर्वाचक फोटो पहचान-पत्र (EPICs) की शुरुआत की गई थी।

- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन: वर्ष 2003 के एक प्रावधान के तहत चुनाव आयोग को चुनाव के दौरान किसी भी मामले को प्रदर्शित करने या प्रचारित करने या जनता को संबोधित करने के लिये केबिल टेलीविज़न नेटवर्क और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का समान विभाजन करना शामिल था।

- एग्जिट पोल पर लगाए गए प्रतिबंध: वर्ष 2009 के प्रावधान के अनुसार, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के दौरान एग्जिट पोल आयोजित करना और एग्जिट पोल के नतीजे प्रकाशित करना प्रतिबंधित होगा।

- "एग्जिट-पोल" एक जनमत सर्वेक्षण है जो बताता है कि किसी चुनाव में मतदाताओं ने कैसे मतदान किया है या किसी चुनाव में किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के संबंध में सभी मतदाताओं ने कैसा प्रदर्शन किया है।

- मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकनः वर्ष 2013 में मतदाता सूची में नामांकन के लिये आवेदनों को ऑनलाइन दाखिल करने का प्रावधान किया गया था। हालाँकि इस उद्देश्य हेतु केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग से परामर्श करने के पश्चात् नियमों का निर्माण किया, जिसे मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2013 के रूप में पहचान मिली।

- उपरोक्त में से कोई नहीं (NOTA) विकल्प : सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को मतपत्रों और EVM में उपरोक्त में से कोई नहीं (NOTA) विकल्प शामिल करने का निर्देश दिया, जिससे मतदाताओं को मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए किसी भी उम्मीदवार को वोट देने से परहेज करने की अनुमति मिल सके।

- NOTA को वर्ष 2013 के चुनावों में पेश किया गया था, जिससे मतदाताओं को विवेकपूर्वक मतदान न करने का अधिकार सुनिश्चित हुआ।

- वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली: ECI ने मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और सत्यापन क्षमता बढ़ाने के लिये वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली शुरू करने की संभावना व्यक्त की है।

- वर्ष 2011 में ECI और इसकी विशेषज्ञ समिति के समक्ष एक प्रोटोटाइप विकसित और प्रदर्शित किया गया था।

- अगस्त 2013 में केंद्र सरकार ने संशोधित चुनाव संहिता नियम, 1961 को अधिसूचित किया, जिससे ECI को EVM के साथ VVPAT का उपयोग करने में सक्षम बनाया गया।

- नगालैंड के 51-नोकसेन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव (Bye-election) में पहली बार EVM के साथ VVPAT का उपयोग किया गया था।

नोट: भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की गणना के अनुसार, देश भर में यादृच्छिक रूप से चयनित 479 VVPAT से पर्चियों की गिनती, 99% से अधिक सटीकता सुनिश्चित करेगी।

- चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति: पूर्व में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी।

- हालाँकि मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015) की सिफारिशों पर प्रकाश डाला।

- दोनों समितियों ने मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिये प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और विपक्ष के नेता को शामिल करके एक समिति बनाने का सुझाव दिया।

- हालिया CEC और अन्य EC (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यालय) 2023 CEC और EC के लिये नियुक्ति, वेतन और बर्खास्तगी प्रक्रियाओं को कवर करने वाले निर्वाचन आयोग अधिनियम, 1991 का उल्लंघन करता है।

- नए कानून के तहत राष्ट्रपति उन्हें एक चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियुक्त करता है जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता शामिल होता है।

- हालाँकि मार्च 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में चुनाव सुधारों पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990) और विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट (2015) की सिफारिशों पर प्रकाश डाला।

चुनाव सुधार से संबंधित प्रमुख समितियाँ कौन-सी हैं?

- चुनाव सुधार पर दिनेश गोस्वामी समिति (1990)

- अपराध-राजनीति नेक्सस पर वोहरा समिति (1993)

- चुनावों के राज्य वित्तपोषण पर इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998)

- वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में शासन में नैतिकता पर दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट (2007)

- चुनाव कानूनों और सुधारों पर तन्खा समिति (कोर समिति) (2010)

अमिट स्याही - भारतीय चुनाव का प्रतीक:

- अमिट स्याही, जो भारतीय चुनावों का प्रतीक है, का उपयोग एकाधिक मतदान को रोकने के लिये किया जाता है। इसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है और साबुन या तरल पदार्थ के संपर्क में आने के बाद भी 72 घंटों तक दिखाई देती है।

- स्याही, जो शुरू में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) द्वारा बनाई गई थी और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम द्वारा पेटेंट कराई गई थी, अब इसका उत्पादन पूरी तरह से मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड द्वारा किया जाता है, जो कर्नाटक सरकार का एक प्रमुख उपक्रम है और 25 से अधिक देशों में इसका निर्यात किया जाता है।

नोट:

- EVM और VVPAT को रक्षा मंत्रालय के तहत एक PSU, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL) और परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत एक अन्य PSU, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ECIL) द्वारा स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित किया जाता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत में चुनावी सुधारों के प्रभाव की जाँच कीजिये, जिसमें तकनीकी प्रगति, मतदान की आयु में बदलाव और नैतिक आचरण को लागू करने के उपाय शामिल हैं। |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न.1 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न.1 भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिये भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017) |

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

प्रिलिम्स के लिये:मेन्स के लिये:उभरती मानवाधिकार चुनौतियाँ, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की भूमिका और कार्य |

स्रोत: द प्रिंट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में NHRC ने सीमांत वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर चर्चा करने के लिये सभी सात राष्ट्रीय आयोगों की एक बैठक बुलाई, जिसका लक्ष्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और कार्यान्वयन रणनीतियों पर सहयोग करना था।

- इन सात निकायों में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW), राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (NCM) और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), विकलांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयोग शामिल हैं।

मानवाधिकार आयोगों की संयुक्त बैठक के क्या परिणाम हैं?

- प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संयुक्त रणनीतियाँ:

- NHRC ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिये मौजूदा कानूनों और योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये संयुक्त रणनीतियाँ (Joint Strategies) तैयार करने के लिये सभी सात राष्ट्रीय आयोगों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर ज़ोर दिया है।

- NHRC ने SC-ST समुदायों, महिलाओं और समाज के हाशिये पर रहने वाले वर्गों के लिये समता और सम्मान सुनिश्चित करने हेतु एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने के महत्त्व पर प्रकाश डाला है।

- सेप्टिक टैंकों की यंत्रों द्वारा सफाई (Mechanical Cleaning):

- NHRC ने सेप्टिक टैंकों की यंत्रों द्वारा सफाई के महत्त्व पर भी ज़ोर दिया है। राज्यों तथा स्थानीय निकायों से इस मामले पर NHRC की सलाह का पालन करने का आग्रह किया गया।

- अनुसंधान हेतु सहयोग:

- प्रयासों के दोहराव से बचने के लिये अनुसंधान हेतु सभी आयोगों के बीच सहयोग की भावना होनी चाहिये।

- NHRC और राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) के बीच अनुसंधान के सामान्य विषयों पर प्रकाश डाला गया और महिलाओं के लिये संपत्ति के अधिकारों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये राज्य वैधानिक प्रावधानों की अनुकूलता की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया।

- शिक्षा एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में चुनौतियाँ:

- राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष ने नई शिक्षा नीति और उभरती प्रौद्योगिकी का समान लाभ लोगों तक सुनिश्चित करने की चुनौती पर चर्चा की।

- उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि मानसिकता में बदलाव सिर्फ कानून से नहीं लाया जा सकता बल्कि इसके लिये भावना और संवेदनशीलता की भी आवश्यकता होती है।

- SC और ST अधिनियम के तहत मुआवज़े में विलंब पर प्रकाश डाला गया, साथ ही सभी राज्यों में पीड़ित मुआवज़ा योजनाओं की समीक्षा करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया।

- बच्चों के अधिकार:

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष ने बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में आयोग के सक्रिय कार्यों पर प्रकाश डाला।

- आयोग आठ पोर्टलों की निगरानी कर रहा है और एक लाख से अधिक अनाथ बच्चों का पुनर्वास सुनिश्चित किया है।

- इसने बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिये दिशा-निर्देश और SOP भी जारी किये हैं।

- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तहत बढ़े हुए मुआवज़े और निजी स्कूलों में बाल अधिकारों के उल्लंघन में हस्तक्षेप करने के राज्य के दायित्व पर भी ज़ोर दिया गया।

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अध्यक्ष ने बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने में आयोग के सक्रिय कार्यों पर प्रकाश डाला।

- विकलांग व्यक्तियों के सामने आने वाली चुनौतियाँ:

- विकलांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 'दिव्यांगजनों' के बीच अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ संबंधित चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं।

- उदाहरण: दृष्टिबाधितों को ऑनलाइन सेवाओं तक पहुँचने के दौरान कैप्चा कोड की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

- विकलांग व्यक्तियों के लिये मुख्य आयुक्त ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में 'दिव्यांगजनों' के बीच अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ संबंधित चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं।

- सहयोग का दायरा और संरचित दृष्टिकोण:

- इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि आयोगों के बीच सहयोग बढ़ाने और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये एक संरचित दृष्टिकोण की वकालत करने, संस्थागत बातचीत के मूल्य, सहयोगात्मक सलाह पर ज़ोर देने और तालमेल तथा दक्षता के लिये 'HRCNet पोर्टल' का उपयोग करने की आवश्यकता है।

- HRCNet एक वेब आधारित ऑनलाइन पोर्टल है, जो पीड़ित नागरिकों से प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिये एक केंद्रीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है।

- इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि आयोगों के बीच सहयोग बढ़ाने और सामाजिक अधिकारों की सुरक्षा के लिये एक संरचित दृष्टिकोण की वकालत करने, संस्थागत बातचीत के मूल्य, सहयोगात्मक सलाह पर ज़ोर देने और तालमेल तथा दक्षता के लिये 'HRCNet पोर्टल' का उपयोग करने की आवश्यकता है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) क्या है?

- परिचय:

- यह देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है, यानी इसमें भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध तथा भारत में न्यायालयों द्वारा लागू कानून के तहत व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से संबंधित अधिकार शामिल हैं।

- स्थापना:

- इसकी स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (Protection of Human Rights Act- PHRA), 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को की गई।

- PHRA अधिनियम को मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 और मानवाधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा संशोधित किया गया था।

- इसे पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया था, जिसे मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिये अपनाया गया था।

- संरचना:

- आयोग में एक अध्यक्ष, पाँच पूर्णकालिक सदस्य तथा सात मानद सदस्य (Deemed Members) होते हैं।

- अध्यक्ष भारत का पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है।

- नियुक्ति एवं कार्यकाल:

- अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा छह सदस्यीय समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती है।

- समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं।

- अध्यक्ष और सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये या 70 वर्ष की आयु तक (जो भी पहले हो) पद पर बने रहते हैं।

- भूमिका एवं कार्य:

- इस आयोग के पास न्यायिक कार्यवाही करने के साथ ही सिविल न्यायालय की शक्तियाँ हैं।

- मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच के लिये केंद्र अथवा राज्य सरकार के अधिकारियों या जाँच एजेंसियों की सेवाओं का प्रयोग करने का अधिकार।

- मामला घटित होने के एक वर्ष के भीतर मामलों की जाँच करने का अधिकार।

- इसके कार्य की प्रकृति मुख्यतः अनुशंसात्मक होती है।

NHRC की कार्यप्रणाली में क्या कमियाँ हैं?

- सिफारिशों की गैर-बाध्यकारी प्रकृति:

- हालाँकि NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच करता है और सिफारिशें प्रदान करता है, किंतु यह अधिकारियों को विशिष्ट कार्रवाई करने के लिये बाध्य नहीं कर सकता है। इसका प्रभाव विधिक के बजाय काफी हद तक नैतिक होता है।

- उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने में असमर्थता:

- NHRC के पास उल्लंघनकर्त्ताओं को दंडित करने का अधिकार नहीं है। मानवाधिकारों के हनन के अपराधियों की पहचान किये जाने के बावजूद NHRC अभियुक्त पर सीधे ज़ुर्माना नहीं लगा सकता या फिर पीड़ितों को राहत नहीं प्रदान कर सकता है। यह सीमा इस आयोग की प्रभावशीलता को कम कर देती है।

- सशस्त्र बल संबंधी मामलों में सीमित भूमिका:

- सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में NHRC का हस्तक्षेप प्रतिबंधित है। सैन्य कर्मियों से जुड़े मामले अक्सर इस आयोग के दायरे से बाहर होते हैं।

- मानवाधिकार उल्लंघन संबंधी पुराने मामले में समय सीमाएँ:

- NHRC एक वर्ष के बाद रिपोर्ट किये गए मानवाधिकार उल्लंघनों के मामलों पर विचार नहीं कर सकता। यह सीमा NHRC को पुरानी अथवा विलंबित मानवाधिकार शिकायतों का प्रभावी निपटान करने से रोकती है।

- संसाधनों की कमी:

- संसाधनों की कमी NHRC के समक्ष एक अन्य समस्या है। मामलों की अत्यधिक संख्या और संसाधनों की सीमितता के कारण आयोग को जाँच, पूछताछ और जन जागरूकता अभियानों को कुशलतापूर्वक संभालने के लिये संघर्ष करना पड़ता है।

- कई राज्य मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष के पद रिक्त हैं, वे इनके बिना ही कार्य कर रहे हैं और NHRC के ही सामान राज्य मानवाधिकार आयोग में भी कर्मचारियों की कमी की समस्या बनी हुई है।

- स्वायतत्ता का अभाव:

- NHRC की संरचना सरकारी नियुक्तियों पर निर्भर करती है। राजनीतिक प्रभाव से पूर्ण स्वतंत्रता सुनिश्चित करना एक चुनौती बनी हुई है, यह इस आयोग की विश्वसनीयता को प्रभावित करती है।

- सक्रिय हस्तक्षेप की आवश्यकता:

- NHRC अक्सर शिकायतों पर सक्रियता से प्रतिक्रिया देता है। निवारक उपायों और शीघ्र हस्तक्षेप सहित अधिक सक्रिय दृष्टिकोण इसकी प्रभावशीलता में वृद्धि कर सकते हैं।

NHRC के कामकाज को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए जाने की आवश्यकता है?

- व्यापकता और प्रभावशीलता में सुधार:

- उभरती मानवाधिकार चुनौतियों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिये NHRC के अधिदेश का विस्तार करना। उदाहरणतः कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डीप फेक, क्लाइमेट चेंज आदि।

- प्रवर्तन शक्तियाँ प्रदान करना:

- अपनी सिफारिशों को लागू करने के लिये NHRC को दंडात्मक शक्तियों से सशक्त बनाना। इससे जवाबदेही और अनुपालन में वृद्धि होगी।

- संरचना में सुधार:

- वर्तमान संरचना में विविधता का अभाव है। समग्र परिप्रेक्ष्य सुनिश्चित करने के लिये नागरिक समाज, कार्यकर्त्ताओं और विशेषज्ञों से सदस्यों की नियुक्ति करना।

- एक स्वतंत्र कैडर का विकास करना:

- NHRC को संसाधन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। NHRC को मानवाधिकारों में प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव वाले कर्मचारियों का एक स्वतंत्र कैडर स्थापित करने की आवश्यकता है।

- राज्य मानवाधिकार आयोग का सशक्तीकरण:

- राज्य मानवाधिकार आयोगों के बीच सहयोग, क्षमता निर्माण और ज्ञान साझा करने की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।

- प्रोत्साहन और जन जागरूकता:

- प्रतिक्रियाशील प्रक्रियाओं का प्रभाव सीमित हो सकता है, अतएव नागरिकों को उनके अधिकारों को लेकर सशक्त बनाने के लिये सक्रिय रूप से जागरूकता अभियान और शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- अंतरराष्ट्रीय सहयोग:

- भारत अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों से सीख सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार निकायों के साथ सहयोग कर सकता है, उनकी प्रथाओं से सीखते हुए प्रासंगिक रणनीतियाँ तैयार कर सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में मानवाधिकारों की प्रभावी सुरक्षा में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के समक्ष आने वाली चुनौतियों और सीमाओं का विश्लेषण कीजिये। इसकी प्रभावशीलता व स्वायत्तता को बढ़ाने के लिये आप कौन से सुधार सुझाएंगे? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा/से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 (Universal Declaration of Human Rights 1948) के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता/करते है/हैं? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित पर विचार कीजिये: (2011)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा" के अंतर्गत मानवाधिकार है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के संरक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। इनकी संरचनात्मक और व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिये। (2021) |