शासन व्यवस्था

आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण और विशेष श्रेणी का दर्ज़ा

प्रिलिम्स के लिये:धर आयोग, जे.वी.पी. समिति, फज़ल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956), राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014, विशेष श्रेणी का दर्ज़ा (SCS), 14वाँ वित्त आयोग, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3। मेन्स के लिये:विभिन्न भाषाई आयोगों की प्रमुख सिफारिशें और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता पर इसके निहितार्थ। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आंध्र प्रदेश ने दो राज्यों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, में विभाजन की 10वीं वर्षगाँठ मनाई।

- यह महत्त्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव तेलुगु लोगों के राजनीतिक, आर्थिक और ऐतिहासिक परिदृश्य पर इसके व्यापक प्रभावों का पता लगाने का एक सम्मोहक अवसर प्रदान करता है।

आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर कैसे विभाजित हुआ है?

- पृष्ठभूमि:

- दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रांतीय कॉन्ग्रेस समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया।

- इस कदम का उद्देश्य विभिन्न भाषाई समूहों के हितों को बढ़ावा देना था। इससे भाषाई राज्यों की मांग बढ़ रही है।

- इस आंदोलन की जड़ें भाषाई पुनर्गठन आंदोलनों के दौरान देखी जा सकती हैं, जिसने स्वतंत्रता के बाद भारत में गति पकड़ी।

- तेलुगु भाषी व्यक्तियों के लिये एक अलग राज्य की मांग उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित थी।

- दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रांतीय कॉन्ग्रेस समितियों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया।

- भाषाई राज्य के लिये आंदोलन:

- इस आंदोलन के सबसे महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक पोट्टी श्रीरामुलु, गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्त्ता थे ।

- उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिये अलग आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग को लेकर 19 अक्तूबर, 1952 को भूख हड़ताल की।

- 56 दिनों के उपवास के बाद उनकी शहादत ने आंदोलन को तीव्र कर दिया और भारत सरकार को भाषाई पुनर्गठन पर अपने रुख पर पुनर्विचार करने के लिये मजबूर कर दिया।

- राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के लिये आयोग: भारत की केंद्र सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में जाँच करने और सिफारिशें देने के लिये समय-समय पर कई आयोगों की स्थापना की। कुछ संबंधित आयोग इस प्रकार हैं:

- धर आयोग (1948):

- उद्देश्य: भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहार्यता की जाँच करना।

- परिणाम: एस.के.धर की अध्यक्षता वाले धर आयोग ने केवल भाषा के आधार पर पुनर्गठन के विचार का समर्थन नहीं किया। इसने भाषाई एकरूपता की तुलना में प्रशासनिक दक्षता पर अधिक ज़ोर दिया।

-

जे.वी.पी. समिति (1948-1949):

- सदस्य: जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल और पट्टाभि सीतारमैय्या।

- उद्देश्य: धर आयोग की सिफारिशों के बाद भाषाई राज्यों की मांगों का पुनर्मूल्यांकन करना।

- परिणाम: जे.वी.पी. समिति ने राज्यों के पुनर्गठन को पूरी तरह भाषाई आधार पर न करने की सिफारिश की तथा सुझाव दिया कि इस तरह के पुनर्गठन से प्रशासनिक कठिनाइयाँ और राष्ट्रीय विघटन हो सकता है।

- फज़ल अली आयोग (राज्य पुनर्गठन आयोग) (1953-1955):

- सदस्य: फज़ल अली (अध्यक्ष), के.एम. पणिक्कर, और एच.एन. कुंज़रू।

- उद्देश्य: भाषाई एवं अन्य आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन के सम्पूर्ण प्रश्न की जाँच करना।

- परिणाम: इसने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश की, लेकिन राष्ट्रीय एकीकरण और प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिये कुछ आरक्षणों के साथ। इसकी सिफारिशों के कारण भाषाई आधार पर कई राज्यों का गठन हुआ।

- धर आयोग (1948):

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956):

-

यह फज़ल अली आयोग की सिफारिशों पर आधारित था।

- इस अधिनियम के कारण भारत भर में राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन हुआ, जिससे देश के राजनीतिक मानचित्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन आया।

- राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र राज्य में मिलाकर विस्तारित आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया।

-

- आंध्र राज्य का गठन:

- पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के कारण हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए और काफी जन आक्रोश उत्पन्न हुआ तथा कई समितियों की सिफारिशों के बाद भारत सरकार ने भाषाई आधार पर एक अलग राज्य बनाने का निर्णय लिया।

- भारत का पहला भाषाई राज्य, जिसे आंध्र राज्य के रूप में जाना जाता है, मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था।

- 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के माध्यम से आंध्र प्रदेश के उत्तर-पश्चिमी भाग को अलग कर दिया गया और 29वें राज्य तेलंगाना का निर्माण किया गया।

- आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्ज़ा (SCS) देने का मुद्दा वर्ष 2014 में राज्य के विभाजन के बाद से एक महत्त्वपूर्ण और विवादास्पद विषय रहा है।

विशेष श्रेणी का दर्ज़ा (Special Category Status- SCS) क्या है?

- परिचय:

- SCS एक वर्गीकरण है जो केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को भौगोलिक और सामाजिक-आर्थिक विषमताओं के आधार पर विकास में सहायता के लिये दिया जाता है।

- यह योजना पाँचवें वित्त आयोग की सिफारिश पर वर्ष1969 में शुरू की गई थी।

- किसी राज्य को SCS प्रदान करने के लिये विचार किये जाने वाले कारक:

- पहाड़ी और दुर्गम इलाका

- कम जनसंख्या घनत्त्व और/या जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा

- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीतिक स्थान

- आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन

- राज्य के वित्त की गैर-व्यवहार्य प्रकृति

- 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और तीन पहाड़ी राज्यों को छोड़कर शेष राज्यों के लिये 'विशेष श्रेणी का दर्ज़ा' समाप्त कर दिया है।

- विशेष दर्ज़ा वाले राज्य: अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा तथा उत्तराखंड।

नये राज्य के गठन के लिये संवैधानिक प्रावधान क्या हैं?

- अनुच्छेद 2:

- संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर नये राज्यों को संघ में शामिल कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी, जिन्हें वह ठीक समझे।

- अनुच्छेद 3:

- नये राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन:

- किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर या किसी राज्य के किसी भाग में किसी अन्य राज्य के क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बनाना

- किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ाना

- किसी राज्य का क्षेत्रफल कम करना

- किसी राज्य की सीमाएँ परिवर्तित करना

- किसी राज्य का नाम बदलना

- नये राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन:

आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में महत्त्वपूर्ण तथ्य क्या हैं?

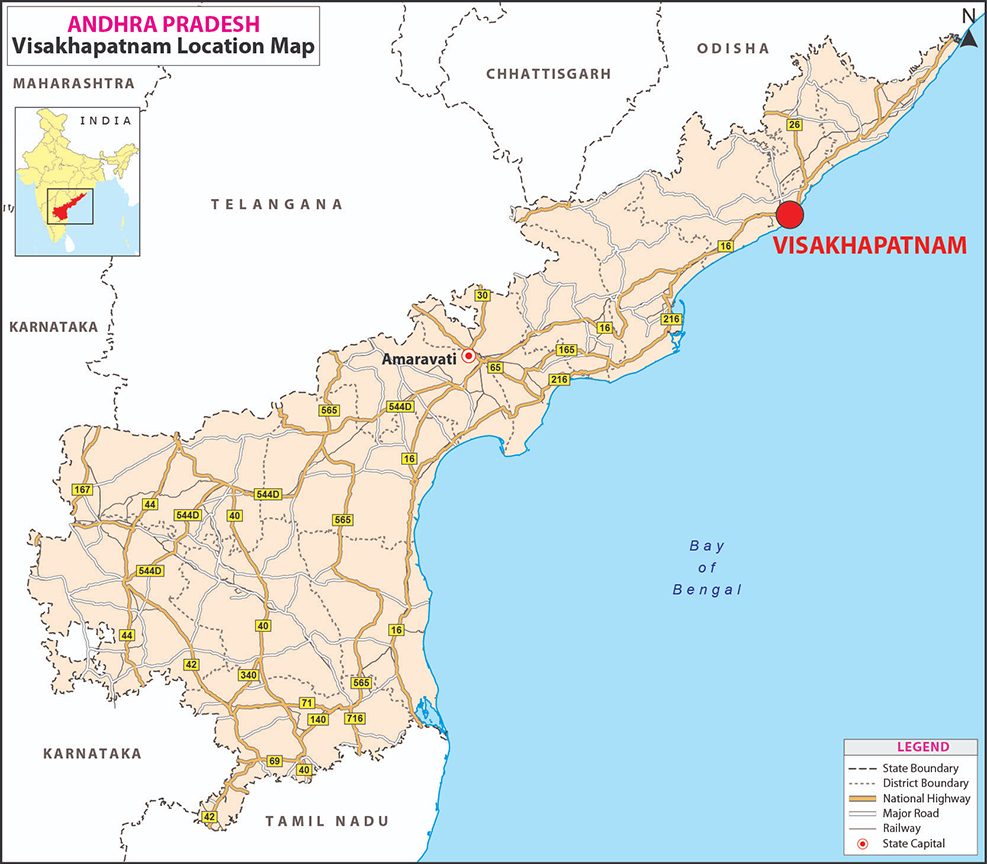

- सीमा: राज्य की सीमा उत्तर में छत्तीसगढ़, उत्तर-पूर्व में ओडिशा, पश्चिम में तेलंगाना और कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लगती है।

- त्यौहार: उगादि, पेद्दा पंडुगा, पोंगल

-

कला और संस्कृति: थोलू बोम्मालता (कठपुतली शो), दप्पू (ताल नृत्य), वीरा नाट्यम (बहादुरों का नृत्य), तप्पेटा गुल्लू (वर्षा देवता का नृत्य), कोलट्टम, लंबाडी (खानाबदोशों का नृत्य), कुचिपुड़ी, भामा कलापम, यक्षगान, कलमकारी (वस्त्र कला)।

-

वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य:

- जनजातियाँ: चेंचू, गदाबास, सवारा, कोंध, कोलम, पोरजा

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत में राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के ऐतिहासिक संदर्भ और महत्त्व पर चर्चा कीजिये, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के गठन की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? (a) परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत उत्तर: (c) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

विलफुल डिफॉल्टर्स के लिये लुक-आउट सर्कुलर

प्रिलिम्स के लिये:विलफुल डिफॉल्टर, NPA, RBI, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB)। मेन्स के लिये:चुनौतियाँ, विलफुल डिफॉल्टर की रोकथाम, NPA समाधान के प्रावधान, बैंकिंग क्षेत्र, ऋण वसूली से संबंधित मुद्दे और प्रावधान। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

वर्ष 2018 से अब तक छह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) ने विलफुल डिफॉल्टर को अन्य देशों में जाने से रोकने के लिये 1,071 लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी किये हैं।

- विलफुल डिफॉल्टर वे होते हैं जानबूझकर अपना ऋण नहीं चुकाते हैं, भले ही वे ऐसा करने में सक्षम हों।

लुक-आउट सर्कुलर (LOC) क्या है?

- परिचय:

- यह नोटिस पुलिस, जाँच एजेंसी या यहाँ तक कि बैंक द्वारा वांछित किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट भूमि, वायु और समुद्री बंदरगाहों के माध्यम से देश छोड़ने या देश में प्रवेश करने से रोकने के लिये है।

- गृह मंत्रालय के अधीन आव्रजन ब्यूरो ऐसे व्यक्तियों को देश में प्रवेश करने या देश छोड़ने से रोकने के लिये ज़िम्मेदार है, यदि उनके खिलाफ कोई पूर्व अधिसूचना हो।

- पूरे देश में कुल 112 आव्रजन जाँच चौकियाँ स्थित हैं।

- LOC कौन जारी कर सकता है:

- बड़ी संख्या में एजेंसियाँ लुकआउट सर्कुलर जारी कर सकती हैं;

- LOC जारी करने वाला अधिकारी ज़िला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक या केंद्र सरकार में उप सचिव के पद से निम्न पद वाला नहीं होना चाहिये।

- संशोधन और वैधता:

- LOC को केवल प्रवर्तक के अनुरोध पर ही संशोधित किया हटाया या वापस लिया जा सकता है।

- LOC अधिकतम 12 माह तक वैध रहेगी और यदि एजेंसी की ओर से कोई अन्य अनुरोध नहीं आता है, तो इसका स्वतः नवीनीकरण नहीं होगा।

- आव्रजन ब्यूरो, आव्रजन जाँच चौकियों (Immigration Check Posts- ICP) पर LOC वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने तथा उन्हें बनाए रखने के लिये ज़िम्मेदार है, जैसा कि मूल एजेंसी द्वारा निर्देश दिया जाता है।

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ऋण-पत्र जारी करने की शक्ति:

- इससे पहले, वर्ष 2018 से बैंकों को ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी LOC जारी करने का अधिकार दिया गया था जो देश के आर्थिक हितों को संभावित रूप से हानि पहुँचा सकते थे।

- हालाँकि, हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कथित ऋण चूककर्त्ताओं के खिलाफ LOC जारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायालय ने इसे किसी कानून या विधान के अभाव में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना है।

- यह निर्णय 2018 के सरकारी कार्यालय ज्ञापन को पलट देता है, जिसने बैंकों को LOC जारी करने का अधिकार दिया है।

विलफुल डिफॉल्टर्स (Wilful Defaulters) कौन हैं?

- भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) जानबूझकर चूक करने वालों को ऐसे उधारकर्त्ता के रूप में परिभाषित करता है जो निम्नलिखित मानदंडों में से एक या अधिक को पूरा करते हैं:

- पर्याप्त धनराशि होने के बावजूद जानबूझ कर बकाया राशि का भुगतान न करना।

- ऋण राशि को उस उद्देश्य के अलावा अन्य कार्यों में लगाना जिसके लिये उसे उधार लिया गया था।

- ऋण राशि को इस प्रकार हड़पना (Syphoning) कि वह पुनर्भुगतान के लिये उपलब्ध न हो।

- न्यूनतम सीमा: किसी उधारकर्त्ता को विलफुल डिफॉल्टर घोषित करने के लिये न्यूनतम ऋण राशि 25 लाख रुपए या उससे अधिक निर्धारित है।

- बड़े डिफॉल्टर से तात्पर्य ऐसे उधारकर्त्ता से है, जिसका बकाया शेष 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक है तथा जिसके खाते को संदिग्ध या घाटे वाली श्रेणी में रखा गया है।

विलफुल डिफॉल्टर्स के आर्थिक निहितार्थ क्या हैं?

- क्रेडिट बाज़ार प्रभाव:

- तरलता संबंधी बाधाएँ: विलफुल डिफॉल्टर्स को तरलता संबंधी बाधाओं के कारण नए ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। ऋणदाता उन्हें नए व्यवसाय के लिये अतिरिक्त ऋण या वित्तपोषण प्रदान करने में संकोच करते हैं।

- बाज़ार में प्रतिष्ठा: विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में चिह्नित किये जाने से उधारकर्त्ता की प्रतिष्ठा धूमिल होती है तथा भविष्य में पूंजी जुटाने या ऋण प्राप्त करने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।

- दिसंबर 2023 तक बैंकों ने 353,129 करोड़ रुपए के ऋण वाले 17,713 खातों को विलफुल डिफॉल्ट के रूप में वर्गीकृत किया था।

- इक्विटी बाज़ार (Equity Markets) और IPO:

- SEBI प्रतिबंध: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) विलफुल डिफॉल्टर्स वाली कंपनियों (प्रवर्तकों या निदेशकों सहित) को आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (Initial Public Offers- IPO) शुरू करने या इक्विटी शेयर जारी करने से रोकता है।

- यह प्रतिबंध कंपनियों की विकास संभावनाओं और निवेशकों के विश्वास को बाधित करता है।

- SEBI प्रतिबंध: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) विलफुल डिफॉल्टर्स वाली कंपनियों (प्रवर्तकों या निदेशकों सहित) को आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (Initial Public Offers- IPO) शुरू करने या इक्विटी शेयर जारी करने से रोकता है।

- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (Insolvency and Bankruptcy Code- IBC):

- समाधान योजनाओं से बहिष्करण:

- IBC विशेष रूप से जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों को उस कंपनी के लिये समाधान योजना प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित करता है, जिस पर उन्होंने ऋण नहीं चुकाया है।

- विलफुल डिफॉल्टर्स को समाधान योजनाओं में भाग लेने की अनुमति देने से नैतिक संकट उत्पन्न हो सकता है, ऋणदाताओं को जोखिम में डाला जा सकता है तथा ज़िम्मेदारी से ऋण लेने को हतोत्साहित किया जा सकता है।

- समाधान योजनाओं से बहिष्करण:

- NPA संचयन:

- विलफुल डिफॉल्टर्स से बैंकिंग प्रणाली में गैर-निष्पादित आस्तियों (Non-Performing Assets- NPA) में वृद्धि होती है, जिससे बैंक का लाभ और शेयरधारक मूल्य कम हो सकता है, तथा समग्र अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

बैंकों द्वारा विलफुल डिफॉल्टर्स को कैसे रोका जा सकता है?

- ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunals- DRTs):

- इसका उद्देश्य ऋण वसूली के लिये एक त्वरित तंत्र उपलब्ध कराना है, जहाँ बैंक शीघ्र ऋण वसूली और परिसंपत्ति कुर्की के लिये DRT के समक्ष मामला दायर कर सकते हैं।

- इसकी स्थापना बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को देय ऋण वसूली अधिनियम, 1993 के तहत की गई थी।

- IBC और राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (National Company Law Tribunal- NCLT):

- कंपनियों से जुड़े बड़े चूक के लिये बैंक IBC 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) से संपर्क कर सकते हैं।

- IBC दिवालियापन को हल करने और बकाया राशि वसूलने के लिये समयबद्ध रूपरेखा प्रदान करता है।

- IBC के माध्यम से ऋण वसूली की सफलता दर में सुधार हो रहा है। मार्च 2023 तक, भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (Insolvency and Bankruptcy Board of India- IBBI) ने IBC मामलों के माध्यम से 8.3 लाख करोड़ रुपए (USD1.03 ट्रिलियन) के समाधान मूल्य की रिपोर्ट की।

- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रवर्तन प्रतिभूति अधिनियम, 2002 का उपयोग:

- SARFAESI अधिनियम बैंकों को लंबी न्यायालयी प्रक्रियाओं के बिना चूक के मामले में भूमि और भवन जैसी सुरक्षित संपत्तियों पर कब्ज़ा करने का अधिकार देता है। यह भुगतान न करने के परिणामों को तेज़ और अधिक प्रभावी बनाकर चूक होने से रोक सकता है।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के दिशानिर्देश:

- KYC, धन शोधन रोधी पर RBI के दिशानिर्देश ऋण स्वीकृति से पहले पूरी तरह से जाँच-पड़ताल करने पर ज़ोर देते हैं।

- KYC के तहत बैंकों को वित्तीय जोखिम या संदिग्ध गतिविधियों वाले व्यक्तियों या व्यवसायों की पहचान करने के लिये उधारकर्त्ताओं की विस्तृत जानकारी एकत्र करनी होती है।

- धन शोधन रोधी प्रावधानों से संभावित धन शोधन योजनाओं की पहचान करने में सहायता मिलेगी तथा उन लोगों को ऋण देने से बचा जा सकेगा जो जानबूझकर ऋण न चुकाने की योजना बना रहे हों।

- KYC, धन शोधन रोधी पर RBI के दिशानिर्देश ऋण स्वीकृति से पहले पूरी तरह से जाँच-पड़ताल करने पर ज़ोर देते हैं।

- कानूनी कार्रवाई और काली सूची में डालना: बैंकों को आवश्यकता पड़ने पर विलफुल डिफॉल्टर्स वालों के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही शुरू करनी चाहिये।

- विलफुल डिफॉल्टर्स को ब्लैकलिस्ट करने से भविष्य में उसके लिये ऋण या निवेश प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाएगा, जिससे वह जानबूझकर ऋण न चुकाने से हतोत्साहित हो जाएगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: विलफुल डिफॉल्टर्स के आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण कीजिये तथा जानबूझकर ऋण न चुकाने वालों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये एक व्यापक रणनीति का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

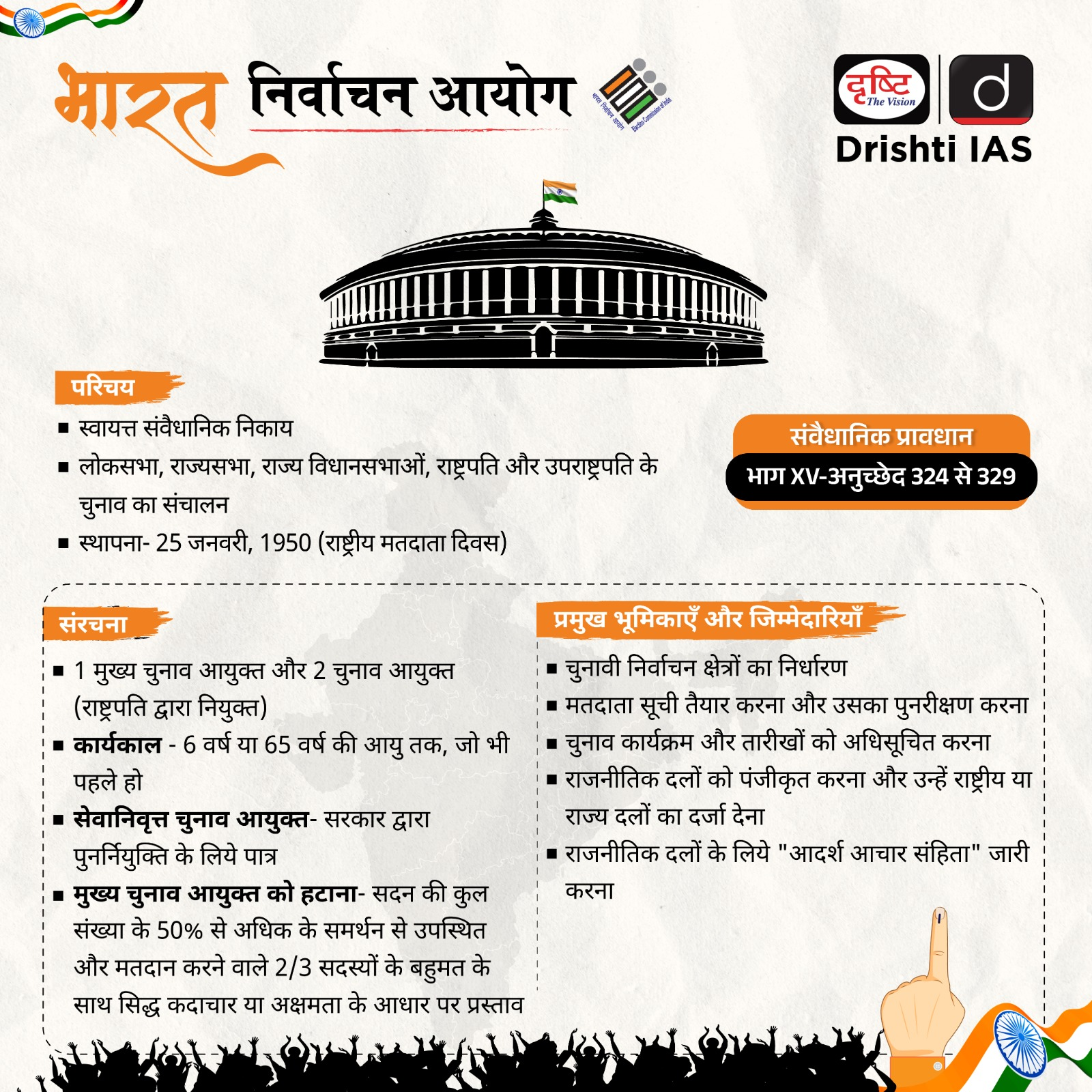

भारतीय राजनीति

भारतीय चुनावों में NOTA का विकल्प

प्रिलिम्स के लिये:लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, NOTA, नियम 49-O, भारत का निर्वाचन आयोग, सामान्य वित्तीय नियम, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय दल मेन्स के लिये:‘निर्विरोध निर्वाचित होने’ के परिणाम, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, NOTA की प्रभावशीलता |

स्रोत:इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा चुनाव में एक उल्लेखनीय परिणाम देखने को मिला, जिसमें NOTA (उपर्युक्त में से कोई नहीं) विकल्प को 2 लाख से अधिक मत प्राप्त हुए, जो किसी भी निर्वाचन क्षेत्र में NOTA के लिये अब तक का सबसे अधिक मत प्रतिशत है।

भारतीय चुनावों में NOTA क्या है?

- परिचय:

- यह मतपत्रों और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) पर मतदान का एक विकल्प है जो मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार को चुने बिना सभी उम्मीदवारों के प्रति अपनी असहमति दर्शाने की अनुमति देता है।

- NOTA मतदाताओं को मतदान के प्रति अपने नकारात्मक विचार और दावेदारों के प्रति समर्थन की कमी को व्यक्त करने का अधिकार देता है।

- यह उन्हें अपने निर्णय की गोपनीयता बनाए रखते हुए अस्वीकार करने का अधिकार देता है।

- पृष्ठभूमि:

- वर्ष 1999 में अपनी 170वीं रिपोर्ट में विधि आयोग ने 50%+1 मतदान प्रणाली के साथ-साथ नकारात्मक मतदान की अवधारणा की सिफारिश की, लेकिन व्यावहारिक चुनौतियों के कारण इस मामले पर कोई अंतिम सिफारिश नहीं दी गई।

- सितंबर 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के निर्वाचन आयोग (ECI) को मतदाताओं की पसंद की गोपनीयता की सुरक्षा के उपाय के रूप में NOTA विकल्प पेश करने का निर्देश दिया।

- पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) ने वर्ष 2004 में मतदाताओं के 'गोपनीयता के अधिकार' की रक्षा के उपायों की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।

- उन्होंने तर्क दिया कि निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 ने गोपनीयता पहलू का उल्लंघन किया क्योंकि पीठासीन अधिकारी (ECI से) उन मतदाताओं, जिन्होंने वोट नहीं देने का विकल्प चुना, के हस्ताक्षर या अँगूठे के निशान के साथ रिकॉर्ड रखता था।

- पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ (PUCL) ने वर्ष 2004 में मतदाताओं के 'गोपनीयता के अधिकार' की रक्षा के उपायों की मांग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी।

- NOTA का प्रथम प्रयोग:

- NOTA का पहली बार प्रयोग वर्ष 2013 में पाँच राज्यों छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तथा बाद में वर्ष 2014 के आम चुनावों में किया गया था।

- इसे वर्ष 2013 में PUCL बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद चुनावी प्रक्रिया में शामिल किया गया था।

यदि NOTA को सबसे ज़्यादा मत प्राप्त हो तो क्या होगा?

- भारत का निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि NOTA के रूप में डाले गए वोटों की गिनती की जाती है, लेकिन उन्हें 'अमान्य वोट' माना जाता है।

- यदि NOTA को किसी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक मत प्राप्त हों, तो ऐसी स्थिति में दूसरे सबसे अधिक वोट पाने वाले अगले उम्मीदवार को विजेता घोषित किया जाता है। अतः NOTA को दिये गए मत चुनाव के परिणाम को नहीं बदलते हैं।

- हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय NOTA को सबसे अधिक मत मिलने की स्थिति में दिशा-निर्देश/नियमों की मांग करने वाली एक याचिका पर विचार कर रहा है, जिसमें चुनाव को रद्द करने और नए चुनाव कराने की संभावना भी शामिल है।

- महाराष्ट्र, हरियाणा और पुद्दुचेरी जैसे कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पहले ही NOTA को "काल्पनिक चुनावी उम्मीदवार" घोषित कर दिया है, जहाँ NOTA को बहुमत मिलने पर पुनः चुनाव कराए जाते हैं।

NOTA से संबंधित ऐतिहासिक निर्णय क्या हैं?

- लिली थॉमस बनाम स्पीकर, लोकसभा मामला, 1993:

- उच्चतम न्यायालय ने माना कि "मतदान किसी व्यक्ति द्वारा किसी विषय या मुद्दे पर अधिकार का प्रयोग करने के लिये इच्छा या राय की औपचारिक अभिव्यक्ति है" और मत देने के अधिकार से तात्पर्य प्रस्ताव या संकल्प के पक्ष में या उसके विरुद्ध अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार से है।

- ऐसा अधिकार तटस्थ रहने के अधिकार को भी दर्शाता है।

- उच्चतम न्यायालय ने माना कि "मतदान किसी व्यक्ति द्वारा किसी विषय या मुद्दे पर अधिकार का प्रयोग करने के लिये इच्छा या राय की औपचारिक अभिव्यक्ति है" और मत देने के अधिकार से तात्पर्य प्रस्ताव या संकल्प के पक्ष में या उसके विरुद्ध अधिकार का प्रयोग करने का अधिकार से है।

- पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामला, 2013:

- उच्चतम न्यायालय ने EVM पर "इनमें से कोई नहीं" (NOTA) बटन का प्रावधान अनिवार्य कर दिया है, ताकि मतदाता गोपनीयता बनाए रखते हुए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के प्रति असंतोष व्यक्त कर सकें।

- न्यायालय की 3 जजों की बेंच ने कहा कि "चाहे मतदाता अपना मत डाले या न डाले, दोनों ही मामलों में गोपनीयता बनाए रखनी होगी।"

- यह निर्णय मतदाताओं को सशक्त बनाकर तथा निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देकर लोकतंत्र को बढ़ाने के लिये लिया गया।

- शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत निर्वाचन आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त के माध्यम से मामला, 2018:

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रत्यक्ष चुनावों में NOTA का विकल्प उपयोगी हो सकता है, परंतु यह राज्यसभा चुनावों के लिये उपयुक्त नहीं है।

- न्यायालय का मानना था कि इन चुनावों में NOTA का प्रयोग लोकतंत्र को हानि पहुँचा सकता है तथा दलबदल और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है।

- इसलिये, न्यायालय ने राज्यसभा चुनाव से NOTA विकल्प हटा दिया।

अन्य लोकतांत्रिक देशों में NOTA जैसी पहल

- यूरोपीय देश: फिनलैंड, स्पेन, स्वीडन, फ्राँस, बेल्जियम, ग्रीस अपने मतदाताओं को NOTA के समान मत डालने की अनुमति देते हैं।

- संयुक्त राज्य अमेरिका:

- संयुक्त राज्य अमेरिका में मतपत्रों पर औपचारिक NOTA विकल्प नहीं है, कुछ राज्य लिखित मतों की अनुमति देते हैं, जो समान उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं।

- मतदाता असंतोष की अभिव्यक्ति के रूप में “इनमें से कोई नहीं” या अन्य नाम लिख सकते हैं।

- कोलंबिया, यूक्रेन, ब्राजील, बांग्लादेश जैसे अन्य देश भी मतदाताओं को NOTA पर मत डालने की अनुमति देते हैं।

- NOTA विकल्प के पक्ष में तर्क:

- मतदाताओं की पसंद को बढ़ाता है: NOTA विकल्प मतदाताओं को मतपत्र में सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की क्षमता प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाता है, जिससे वे उपलब्ध विकल्पों के प्रति अपना असंतोष व्यक्त कर सकते हैं।

- बढ़ी हुई राजनीतिक जवाबदेही: NOTA का अस्तित्व राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों को बेहतर, अधिक सक्षम और अधिक नैतिक प्रतिनिधियों को मैदान में उतारने के लिये मजबूर करता है, क्योंकि मतदाताओं के असंतुष्ट होने पर उन्हें वोट खोने का ज़ोखिम होता है।

- मतदाता असंतोष की पहचान: NOTA वोट से चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों को मतदाताओं के असंतोष के स्तर के बारे में बहुमूल्य फीडबैक मिल सकता है, जिसका समाधान किया जा सकता है।

- NOTA विकल्प के विरुद्ध तर्क:

- चुनावी मूल्य न होना: NOTA वोट केवल प्रतीकात्मक हैं और चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं करते हैं। भले ही NOTA को बहुमत प्राप्त हो, फिर भी सबसे अधिक वोट शेयर वाला उम्मीदवार जीतता है।

- दुरुपयोग की संभावना: ऐसी चिंताएँ हैं कि NOTA विकल्प का दुरुपयोग मतदाताओं द्वारा उपलब्ध उम्मीदवारों को वास्तविक रूप से अस्वीकार करने के बजाय, प्रणाली के विरुद्ध विरोध व्यक्त करने के लिये किया जा सकता है।

- जातिगत पूर्वाग्रह: कुछ मामलों में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में NOTA को मिले अधिक वोट कुछ जातियों के उम्मीदवारों के प्रति पूर्वाग्रह को दर्शाते हैं, जो NOTA के उद्देश्य को कमज़ोर कर सकते हैं।

- प्रतिनिधि लोकतंत्र को कमज़ोर करता है: NOTA विकल्प प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमज़ोर करता है, क्योंकि यह विजयी उम्मीदवार को स्पष्ट जनादेश प्रदान नहीं करता है।

आगे की राह

- पुनर्निर्वाचन: यदि NOTA को सबसे अधिक मत प्राप्त होते हैं, तो उस निर्वाचन क्षेत्र में नए उम्मीदवारों के साथ पुनः चुनाव कराया जाना चाहिये।

- उदाहरण के लिये वर्ष 2018 में महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग (SEC) ने एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि यदि NOTA को सबसे अधिक वैध मत प्राप्त होते हैं, तो चुनाव दोबारा होगा।

- उम्मीदवारों पर प्रतिबंध: NOTA से कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पुनर्निर्वाचन में भाग लेने से रोक दिया जाएगा।

- इसी प्रकार हरियाणा के SEC ने नगरपालिका चुनावों में NOTA को एक 'काल्पनिक उम्मीदवार' माना।

- NOTA से कम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को पुनर्निर्वाचन में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- उम्मीदवारों पर लागत: NOTA से हारने वाले राजनीतिक दलों को पुनर्निर्वाचन का खर्च वहन करना चाहिये। पुनर्निर्वाचन के दौरान बार-बार चुनाव होने से रोकने के लिये NOTA बटन को निष्क्रिय किया जा सकता है।

- जागरुकता: NOTA असहमति की आवाज़ प्रदान करता है, इसके दुरुपयोग को रोकने के लिये मतदाता जागरुकता बढ़ाने के प्रयास महत्त्वपूर्ण हैं।

निष्कर्ष:

भारतीय चुनावों में NOTA विकल्प ने मतदाता की पसंद, राजनीतिक दलों की जवाबदेही और चुनावी प्रक्रिया की ईमानदारी के बारे में महत्त्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। यह मतदाताओं को मतदान करने और चुनाव का पूरी तरह से बहिष्कार किये बिना किसी भी उम्मीदवार से अपनी स्वीकृति वापस लेने का एक तरीका प्रदान करता है। इसका उद्देश्य विरोध में डाले गए वोटों को औपचारिक रूप से गिनने योग्य बनाना है। यह राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों के क्षेत्र के प्रति लोकप्रिय असंतोष की डिग्री को दर्शाता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारतीय चुनावों में NOTA (इनमें से कोई नहीं) विकल्प की प्रभावशीलता और चुनौतियों पर चर्चा कीजिये। चुनावी प्रक्रिया पर इसके प्रभाव का विश्लेषण कीजिये और इस संस्थागत तंत्र को मज़बूत करने के उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. भारत में लोकतंत्र की गुणता को बढ़ाने के लिये भारत के चुनाव आयोग ने 2016 में चुनावी सुधारों का प्रस्ताव दिया है। सुझाए गए सुधार क्या हैं और लोकतंत्र को सफल बनाने में वे किस सीमा तक महत्त्वपूर्ण हैं? (2017) प्रश्न. आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत के चुनाव आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (2022) |

भूगोल

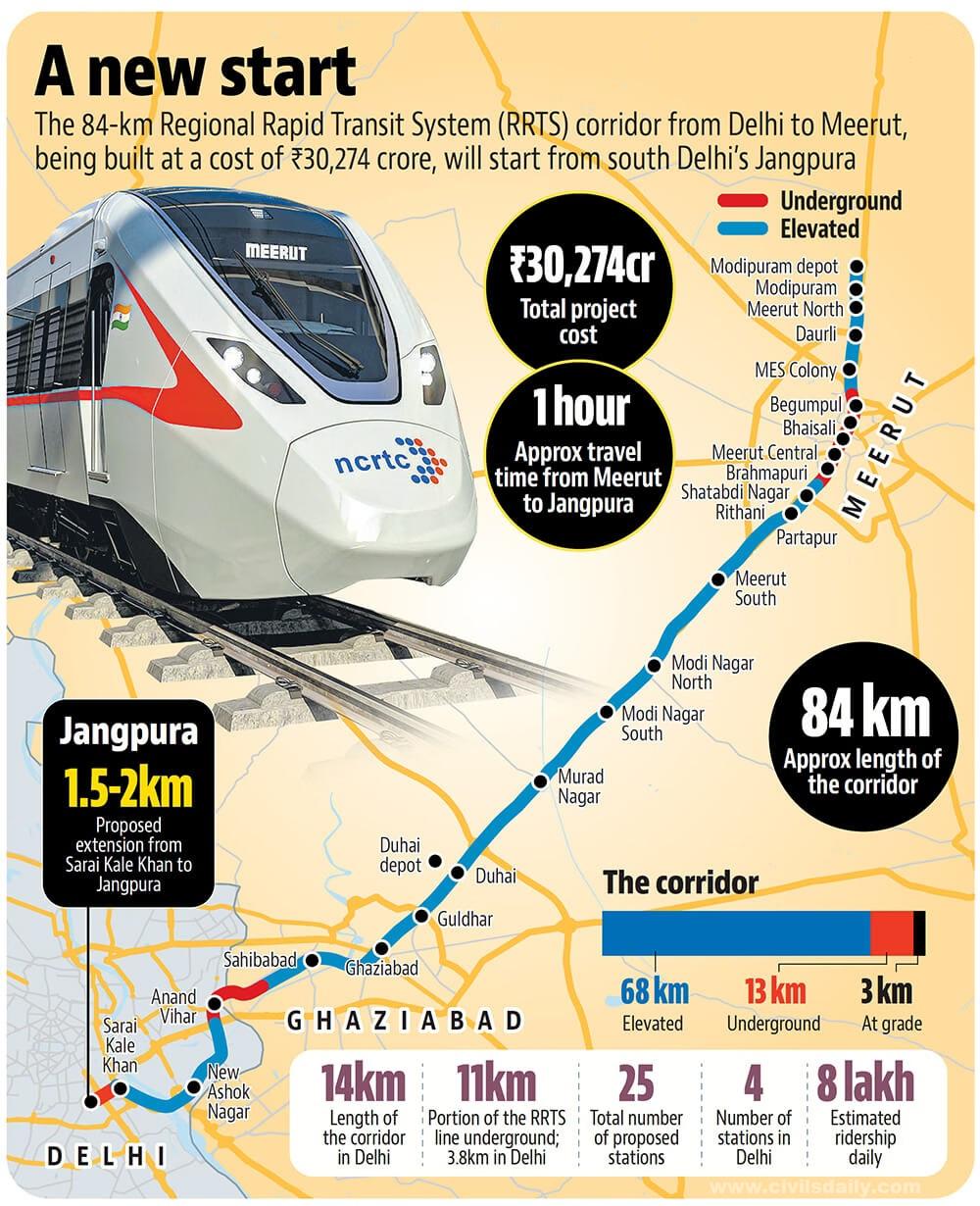

क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (RRTS)

प्रिलिम्स के लिये:क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (RRTS), स्मार्ट सिटीज़, अमृत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, हृदय, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम। मेन्स:क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (RRTS) की मुख्य विशेषताएँ, प्रासंगिक भौगोलिक सिद्धांतों के साथ RRTS के लाभ। |

स्रोत:टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ क्षेत्रीय तीव्र पारगमन प्रणाली (RRTS) कॉरिडोर पर 900 वर्षा जल संचयन (RWH) गड्ढे विकसित कर रहा है।

वर्षा जल संचयन क्या है?

- वर्षा जल संचयन और संरक्षण वर्षा जल के प्रत्यक्ष संग्रह की गतिविधि है। एकत्रित वर्षा जल को सीधे उपयोग के लिये संग्रहीत किया जा सकता है या भूजल संभरण किया जा सकता है।

- वर्षा जल संचयन की दो मुख्य तकनीकें हैं:

- भविष्य में उपयोग के लिये सतह पर वर्षा जल का भंडारण।

- भूजल संभरण।

RRTS, गड्ढों में वर्षा जल को कैसे संग्रहीत करते हैं?

- अधिकतम जल संग्रह के लिये गड्ढों को रणनीतिक रूप से रखा गया है, इनमें से 75% से अधिक प्रणालियाँ पूर्व से ही क्रियान्वयन में हैं।

- गड्ढों से लाखों क्यूबिक मीटर भूजल संभरण होने का अनुमान है, जो जलस्तर में महत्त्वपूर्ण योगदान देगा।

- इस डिज़ाइन में दो छोटे जल कक्ष होते हैं जो आमने-सामने भूमिगत रूप से बनाए गए होते हैं, जो केंद्रीय वर्षा जल संचयन के लिये बनाए गए गड्ढे से संबंधित हैं।

- वर्षा के दौरान, जल वायडक्ट (पुल जैसी संरचना) से इन कक्षों में प्रवाहित होता है। एकत्रित जल को केंद्रीय गड्ढे के माध्यम से ज़मीन में अवशोषित होने से पूर्व बज़री और रेत की तीन परतों के माध्यम से फिल्टर किया जाता है।

- स्थानीय भूजल स्तर के आधार पर गड्ढों की गहराई सामान्यतः 16 से 22 मीटर के बीच होती है।

- प्रत्येक RRTS स्टेशन पर वर्षा जल संचयन को भी शामिल किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक प्रवेश और निकास द्वार के पास दो गड्ढे बने होते हैं।

RRTS से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- पृष्ठभूमि:

- वर्ष 2005 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिये एक व्यापक परिवहन योजना तैयार करने के लिये एक सरकारी टास्क फोर्स का गठन किया गया था।

- NCR वर्ष 2032 के लिये एकीकृत परिवहन योजना नामक इस योजना में क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिये एक विशेष तीव्र परिवहन प्रणाली की आवश्यकता की पहचान की गई।

- टास्क फोर्स ने 8 कॉरिडोर की पहचान की और इस "क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली" (RRTS) के लिये तीन कॉरिडोर को प्राथमिकता दी: दिल्ली-मेरठ, दिल्ली-पानीपत दिल्ली-अलवर।

- RRTS के बारे में:

- RRTS सार्वजनिक परिवहन का एक नया तरीका है जिसे विशेष रूप से NCR के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर RRTS एक रेल-आधारित, अर्द्ध-उच्च गति, उच्च आवृत्ति वाली कम्यूटर ट्रांज़िट प्रणाली है।

- दिल्ली-गाज़ियाबाद-मेरठ कॉरिडोर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है, जिसमें 22 स्टेशन हैं।

- RRTS के लाभ:

- उच्च गति एवं क्षमता: पारंपरिक रेलवे या मेट्रो के विपरीत, RRTS ट्रेनें अत्यधिक तीव्र गति (160 किमी/घंटा से अधिक) से चलेंगी और अधिक संख्या में यात्रियों को ले जाएंगी, जिससे भीड़भाड़ कम होगी, प्रति 15 मिनट में ट्रेनों के साथ उच्च आवृत्ति संचालन होगा।

- समर्पित कॉरिडोर: RRTS ट्रेनें एक अलग ऊँचे ट्रैक पर चलती हैं, जो सड़कों पर यातायात की भीड़ से मुक्त होती है, जिससे विश्वसनीय यात्रा समय सुनिश्चित होता है।

- पर्यावरण पर प्रभाव: अनुमान है कि RRTS से क्षेत्र में वायु प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी आएगी, क्योंकि इससे अधिक लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित होंगे

- आर्थिक वृद्धि: बेहतर कनेक्टिविटी से NCR में अधिक संतुलित आर्थिक विकास होगा, विभिन्न शहरों में अवसर सृजित होंगे और एकल केंद्रीय केंद्र पर निर्भरता भी कम होगी।

- सतत् भविष्य: RRTS अन्य भारतीय शहरों में कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करने के लिये एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। यह NCR के भीतर समग्र यातायात भीड़ के साथ-साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद करेगा।

RRTS से जुड़े भौगोलिक सिद्धांत:

- केंद्रीय स्थान सिद्धांत:

- यह सिद्धांत व्यक्त करता है कि बस्तियाँ (शहर) केंद्रीय स्थानों के आसपास विकसित होती हैं जो आसपास के क्षेत्रों को सेवाएँ प्रदान करती हैं।

- RRTS छोटे शहरों और उपनगरों को प्रमुख शहरों से जोड़ता है, जिससे केंद्रीय शहरों में प्रदान किये जाने वाले रोज़गार, शिक्षा एवं अन्य सेवाओं तक आसान पहुँच प्राप्त होती है।

- उदाहरण के लिये, दिल्ली-मेरठ RRTS दिल्ली, जो एक प्रमुख आर्थिक केंद्र है, को विकासशील शहर मेरठ से जोड़ता है। इससे मेरठ के निवासियों के लिये दिल्ली के केंद्रीय शहर में प्रदत्त रोज़गार, शिक्षा और अन्य सेवाओं जैसे अवसरों तक पहुँच में सुधार होता है।

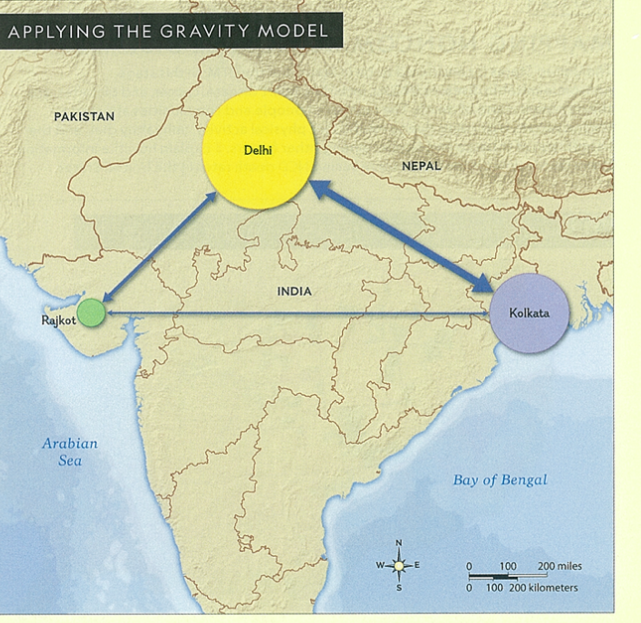

- गुरुत्वाकर्षण मॉडल:

- यह मॉडल व्यक्त करता है कि दो स्थानों के बीच की आवागमन उनकी जनसंख्या और उनके बीच की दूरी से प्रभावित होती है।

- RRTS तेज़ और अधिक लगातार यात्रा की सुविधा प्रदान कर इसे मज़बूत करता है, जिससे जुड़े शहरों के बीच आर्थिक और सामाजिक संपर्क की संभावना बढ़ जाती है। इससे व्यापार, सहयोग एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान में वृद्धि हो सकती है।

- यह मॉडल व्यक्त करता है कि दो स्थानों के बीच की आवागमन उनकी जनसंख्या और उनके बीच की दूरी से प्रभावित होती है।

- प्रसरण सिद्धांत (Diffusion Theory):

- यह सिद्धांत व्यक्त करता है कि कैसे विचार, नवाचार और प्रथागत बस्तियों में प्रसरित होते हैं। RRTS ट्रेन कॉरिडोर के साथ शहरी विकास पैटर्न (शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक ज़िले) के प्रसार को बढ़ावा दे सकता है।

- उदाहरण के लिये, दिल्ली-गाज़ियाबाद RRTS गाज़ियाबाद में नवीन वाणिज्यिक केंद्रों के विकास को बढ़ावा दे सकता है, जो पूर्व में मुख्य आवासीय क्षेत्र था।

- यह सिद्धांत व्यक्त करता है कि कैसे विचार, नवाचार और प्रथागत बस्तियों में प्रसरित होते हैं। RRTS ट्रेन कॉरिडोर के साथ शहरी विकास पैटर्न (शॉपिंग मॉल, व्यावसायिक ज़िले) के प्रसार को बढ़ावा दे सकता है।

शहरी परिवहन के लिये भारत की पहल क्या हैं?

- प्रधानमंत्री-इलेक्ट्रिक बस सेवा

- गति शक्ति टर्मिनल (GCT) नीति

- राष्ट्रीय रसद नीति (NLP)

- भारतमाला परियोजना

- डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर

- स्मार्ट सिटीज़

निष्कर्ष:

दिल्ली-मेरठ RRTS परियोजना, समग्र रूप से, शहरी विकास के लिये भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण का प्रतीक है। वर्षा जल संचयन जैसी संधारणीय प्रथाओं को प्राथमिकता देकर, NCRTC पूरे भारत में बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करता है। पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी के प्रति यह प्रतिबद्धता, परियोजना के उद्देश्य के साथ-साथ एक उच्च गति, विश्वसनीय तथा कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली प्रदान करने के उद्देश्य से है, जो अंततः एक स्वच्छ एवं अधिक रहने योग्य NCR में योगदान देती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, प्रासंगिक भौगोलिक सिद्धांतों के साथ RRTS के लाभों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. कई वर्षों में उच्च तीव्रता की वर्षा के कारण शहरों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ रही है। शहरी क्षेत्रों बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए इस प्रकार की घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने की तैयारियों की क्रियाविधि पर प्रकाश डालिये। (2016) |