शासन व्यवस्था

तटीय नौवहन विधेयक एवं वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक

प्रिलिम्स के लिये:प्रमुख बंदरगाह, गति शक्ति पहल, मैरीटाइम इंडिया विज़न- 2030, शिपिंग उद्योग, सागरमाला कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जहाज़ मरम्मत और प्रबंधन, मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। मेन्स के लिये:भारत के समुद्री क्षेत्र में हालिया घटनाक्रम, भारत में शिपिंग और जहाज़ निर्माण क्षेत्र की वर्तमान स्थिति, भारत में जहाज़ निर्माण क्षेत्र के विकास में बाधा डालने वाले प्रमुख मुद्दे। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

लोक सभा ने दो प्रमुख विधेयक पारित किये हैं - तटीय नौवहन विधेयक, 2024 और वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025, जिनका उद्देश्य तटीय नौवहन और विमानन क्षेत्र को मज़बूत करना है।

तटीय नौवहन विधेयक, 2024 क्या है?

- परिचय:

- इसका उद्देश्य तटीय शिपिंग के माल ढुलाई हिस्से को वर्तमान 5% (यूरोपीय संघ में 40% की तुलना में) से बढ़ाकर लागत प्रभावी और धारणीय तटीय व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा सड़कों (66%) और रेलमार्गों (31%) पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है, जिससे प्रदूषण, यातायात भीड़ और रसद लागत में कमी आएगी।

- MoEFCC (वर्ष 2021) के अनुसार, भारत के GHG उत्सर्जन में परिवहन का योगदान 10-11% है, जिसमें सड़कों का योगदान 90%, रेल का 3% और जलमार्ग का 1% से भी कम है।

- जलमार्ग सड़क और रेल की तुलना में अधिक ऊर्जा कुशल हैं, जिससे तटीय नौवहन सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल परिवहन साधन बन जाता है।

- यह अंतर्देशीय जलमार्गों के साथ एकीकरण का समर्थन करता है और राष्ट्रीय लाॅजिस्टिक्स नीति और आत्मनिर्भर भारत दृष्टिकोण के साथ संरेखित है।

- MoEFCC (वर्ष 2021) के अनुसार, भारत के GHG उत्सर्जन में परिवहन का योगदान 10-11% है, जिसमें सड़कों का योगदान 90%, रेल का 3% और जलमार्ग का 1% से भी कम है।

- इसका उद्देश्य तटीय शिपिंग के माल ढुलाई हिस्से को वर्तमान 5% (यूरोपीय संघ में 40% की तुलना में) से बढ़ाकर लागत प्रभावी और धारणीय तटीय व्यापार को प्रोत्साहित करना तथा सड़कों (66%) और रेलमार्गों (31%) पर अत्यधिक निर्भरता को कम करना है, जिससे प्रदूषण, यातायात भीड़ और रसद लागत में कमी आएगी।

- प्रमुख प्रावधान:

- समर्पित कानूनी ढाँचा: यह विधेयक वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पुराने पोत-केंद्रित प्रावधानों के स्थान पर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक अग्रगामी, स्वतंत्र कानून प्रस्तुत करता है।

- यह 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की आर्थिक क्षमता को खोलने के लिये वैश्विक कैबोटेज (Cabotage) मानदंडों और भारत के समुद्री अमृत काल विजन 2047 के साथ संरेखित एक स्पष्ट, आधुनिक कानूनी संरचना स्थापित करता है।

- कैबोटेज से तात्पर्य एक ही देश के दो बंदरगाहों के बीच माल/यात्रियों के परिवहन से है।

- यह 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की आर्थिक क्षमता को खोलने के लिये वैश्विक कैबोटेज (Cabotage) मानदंडों और भारत के समुद्री अमृत काल विजन 2047 के साथ संरेखित एक स्पष्ट, आधुनिक कानूनी संरचना स्थापित करता है।

- सरलीकृत लाइसेंसिंग तंत्र: यह भारतीय जहाज़ों के लिये सामान्य व्यापार लाइसेंस की आवश्यकता को हटा देता है तथा विदेशी जहाज़ों के लिये एक संरचित लाइसेंसिंग प्रक्रिया शुरू करता है।

- नौवहन महानिदेशक को राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिये विनियमन, निगरानी और अनुपालन लागू करने का अधिकार दिया गया है।

- रणनीतिक समुद्री विजन और मल्टीमॉडल एकीकरण: विधेयक में राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय नौवहन रणनीतिक योजना तैयार करने का प्रावधान है, जिसे राज्यों, बंदरगाहों और समुद्री बोर्डों के प्रतिनिधियों वाली समिति द्वारा द्विवार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा।

- यह क्षेत्र-विशिष्ट विकास को बढ़ावा देता है, तटीय नौवहन को अंतर्देशीय जलमार्गों के साथ एकीकृत करता है, तथा कुशल, कम उत्सर्जन वाले मल्टीमॉडल परिवहन को बढ़ावा देता है।

- डेटा-संचालित शासन और पारदर्शिता: साक्ष्य-आधारित नीति, परिचालन समन्वय और संवर्धित पारदर्शिता को सुगम बनाने के लिये तटीय नौवहन के लिये एक राष्ट्रीय डाटाबेस का प्रस्ताव किया गया है।

- विधेयक में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिये NRI, OCI और LLP को जहाज़ किराये पर देने की पात्रता का भी विस्तार किया गया है।

- सहकारी संघवाद और समावेशी शासन: विधेयक मार्ग नियोजन, बुनियादी ढाँचे और नीति का मार्गदर्शन करने तथा विकेंद्रीकृत, समावेशी और स्थानीय रूप से उत्तरदायी समुद्री विकास को बढ़ावा देने के लिये बहु-हितधारक समिति (खंड 8 (3)) के माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है।

- समर्पित कानूनी ढाँचा: यह विधेयक वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पुराने पोत-केंद्रित प्रावधानों के स्थान पर भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एक अग्रगामी, स्वतंत्र कानून प्रस्तुत करता है।

भारत के समुद्री क्षेत्र की स्थिति क्या है?

- सामरिक और व्यापारिक आधार: भारत 16वाँ सबसे बड़ा समुद्री राष्ट्र है, जो मात्रा की दृष्टि से 95% और मूल्य की दृष्टि से 70% व्यापार संभालता है, जिसमें 12 प्रमुख और 200 से अधिक छोटे बंदरगाह प्रमुख वैश्विक नौवहन मार्गों पर स्थित हैं।

- क्षमता और बेड़े का विस्तार: प्रमुख बंदरगाहों की कार्गो-हैंडलिंग क्षमता 87% (वर्ष 2014-24) बढ़कर 1,629.86 मिलियन टन तक पहुंच गई, जिसमें वित्त वर्ष 24 में 819.22 मीट्रिक टन का संचालन किया गया; भारत 1,530 पंजीकृत जहाज़ों का बेड़ा संचालित करता है।

- विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) रिपोर्ट 2023 में भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है, जो बेहतर लॉजिस्टिक्स और व्यापार दक्षता का संकेत देता है।

- वर्ष 2023 LPI के अनुसार सिंगापुर और फिनलैंड सबसे कुशल और उच्चतम रैंक वाले LPI देश हैं, जिनसे भारत सीख सकता है।

- विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) रिपोर्ट 2023 में भारत 139 देशों में से 38वें स्थान पर है, जो बेहतर लॉजिस्टिक्स और व्यापार दक्षता का संकेत देता है।

- ग्लोबल शिप रीसाइक्लिंग हब: भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जहाज़ पुनर्चक्रणकर्त्ता (Recycler) है , जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी 30% है, तथा अलंग विश्व का सबसे बड़ा शिप-ब्रेकिंग यार्ड है।

- भारत अपनी लंबी तटरेखा के बावजूद जहाज़ निर्माण में अभी पीछे है, लेकिन नई जहाज़ निर्माण और मरम्मत नीति जैसी हालिया पहलों का उद्देश्य घरेलू क्षमताओं को मज़बूत करना और भारत को वैश्विक समुद्री विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है।

- नीतिगत समर्थन और निर्यात वृद्धि: स्वचालित मार्ग के तहत 100% FDI, 10-वर्षीय कर मुक्तता और बुनियादी ढाँचे के आधुनिकीकरण जैसे उपायों से बंदरगाह विकास को बढ़ावा मिला है और वित्त वर्ष 23 में निर्यात बढ़कर 451 बिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ।

भारत के समुद्री क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी ?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: भारत के समुद्री क्षेत्र में चुनौतियाँ

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: समुद्री बुनियादी ढाँचे के सुदृढ़ीकरण हेतु भारत क्या उपाय कर सकता है

वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक, 2025 क्या है?

- उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य भारतीय विधि को अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुरूप बनाकर भारत में विमान वित्तपोषकों और पट्टादाताओं के लिये विधिक संरक्षण का सुदृढ़ीकरण करना है।

- प्रमुख प्रावधान:

- अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की सर्वोच्चता: इस विधेयक के अंतर्गत केपटाउन अभिसमय और एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल को अधिभावी प्रभाव प्रदान किया गया है, तथा टकराव की स्थिति में घरेलू विधियों {जैसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)} को अधिक्रमित किया गया है।

- इसके अंतर्गत केप टाउन अभिसमय के अनुरूप विवादों को सुलझाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तंत्र के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है।

- भारत ने वर्ष 2008 में केपटाउन अभिसमय और इसके एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये थे, लेकिन संसदीय अनुसमर्थन और सामर्थ्यकारी विधान के अभाव में, इसके प्रावधान भारत के न्यायालयों में प्रवर्तनीय नहीं हो सके।

- इसके परिणामस्वरूप भारतीय एयरलाइनों को विमान पट्टे पर देने के लिये उच्च जोखिम वाले प्रीमियम, गो फर्स्ट संकट जैसे दिवालियापन मामलों के दौरान विधिक अनिश्चितताएँ, तथा विमानन कार्य समूह (AWG) के साथ अनुपालन स्कोर में गिरावट जैसी घटनाएँ हुईं।

- इसके अंतर्गत केप टाउन अभिसमय के अनुरूप विवादों को सुलझाने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तंत्र के उपयोग की अनुमति प्रदान की गई है।

- दायरा और कवरेज: यह अधिनियम विमान प्रोटोकॉल के तहत परिभाषित विमान एयरफ्रेम, इंजन, हेलीकॉप्टर और अन्य उच्च मूल्य वाले विमानन उपकरणों पर अनुप्रयोज्य है।

- सुव्यवस्थित पुनः कब्ज़ा प्रक्रिया: यह विधेयक विमान पट्टादाताओं को चूक की स्थिति में न्यायालयी हस्तक्षेप के बिना पट्टे पर दिये गए यान और उपकरण को पुनः कब्ज़ा करने में सक्षम बनाता है, जिससे त्वरित समाधान और परिसंपत्ति वसूली सुनिश्चित होती है।

- बेहतर अनुपालन स्कोर: विधेयक के अंतर्गत केपटाउन कन्वेंशन इंडेक्स (AWG) के साथ भारत के अनुपालन में सुधार किया गया है, जिससे भारतीय एयरलाइन्स कन्वेंशन के तहत 8-10% पट्टा लागत छूट के लिये पात्र हो जाएंगी।

- अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों की सर्वोच्चता: इस विधेयक के अंतर्गत केपटाउन अभिसमय और एयरक्राफ्ट प्रोटोकॉल को अधिभावी प्रभाव प्रदान किया गया है, तथा टकराव की स्थिति में घरेलू विधियों {जैसे दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC)} को अधिक्रमित किया गया है।

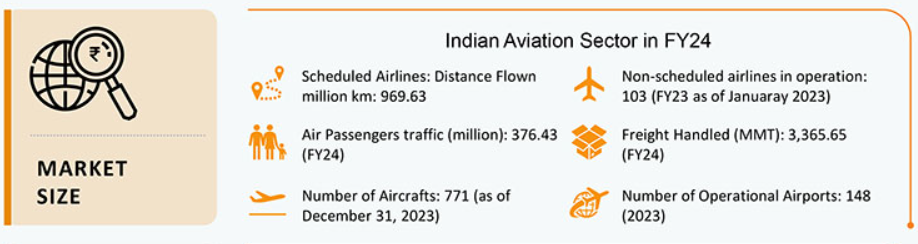

भारत में विमानन क्षेत्र की स्थिति क्या है?

- भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है, जिसका दक्षिण एशिया के वायु यातायात में 69% का योगदान है, तथा यात्रियों की संख्या लगभग 196.91 मिलियन है।

- विमानन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में 1.5% का योगदान है और इससे 7.7 मिलियन रोज़गार (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष) का सृजन हुआ है, तथा इसका 53.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आर्थिक उत्पादन है।

- परिचालनगत हवाई अड्डों की संख्या 74 (2014) से बढ़कर 157 (2024) हो गई, तथा वर्ष 2047 तक इसे 350-400 करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

- विमानों की आवाजाही 3.85% (वित्त वर्ष 17-वित्त वर्ष 24) की CAGR से बढ़ी है, और अनेक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे और टर्मिनल विकास के अधीन हैं (जैसे, बागडोगरा सिविल एन्क्लेव, देहरादून टर्मिनल)।

विमानन क्षेत्र के बारे में अधिक जानकारी

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: विमानन क्षेत्र में भारत की प्रगति

भारत के समुद्री और विमानन क्षेत्र संबंधी सरकार की हालिया पहलें कौन-सी हैं?

- समुद्री क्षेत्र:

- एक राष्ट्र-एक बंदरगाह प्रक्रिया (ONOP)

- सागर अंकलन - लॉजिस्टिक्स पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPPI) 2023-24

- भारत ग्लोबल पोर्ट्स कंसोर्टियम

- मैत्री प्लेटफॉर्म (अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विनियामक इंटरफेस के लिये मास्टर एप्लीकेशन)

- राष्ट्रीय हरित बंदरगाह एवं शिपिंग उत्कृष्टता केंद्र (NCoEGPS)

- मैरीटाइम इंडिया विज़न- 2030

- ग्रीन टग ट्रांज़िशन प्रोग्राम (GTTP)

- विमानन क्षेत्र:

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. तटीय अवसंरचना के विकास का भारत की ब्लू इकॉनोमी के दृष्टिकोण में किस प्रकार योगदान है? उदाहरणों सहित समझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. 'क्षेत्रीय सहयोग के लिये इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल को-ऑपरेशन (IOR_ARC)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2015)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. भू-युद्धनीति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण-पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है? (2011) (a) यह द्वितीय विश्व युद्ध का सक्रिय घटनास्थल था। उत्तर: (d) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

शांति स्थापक के रूप में ग्लोबल साउथ

प्रिलिम्स के लिये:रूस-यूक्रेन संघर्ष, ग्लोबल साउथ की भूमिका, ब्रांट लाइन, NATO, संयुक्त राष्ट्र, शांति मिशन, ग्लोबल नॉर्थ, अफ्रीकी संघ, BRICS, सुरक्षा परिषद मेन्स के लिये:शांति स्थापना में ग्लोबल साउथ का महत्त्व, अग्रणी देश के रूप में भारत का उदय |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल की कूटनीतिक सफलताएँ, जिनमें रियाद द्वारा मध्यस्थता से किये गए युद्धविराम समझौते भी शामिल हैं, ग्लोबल साउथ की एक विश्वसनीय शांति स्थापक के रूप में बढ़ती भूमिका को उजागर करती हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र समर्थित मिशन यूक्रेन में पश्चिमी नेतृत्व वाली पहलों के लिये एक तटस्थ विकल्प है।

ग्लोबल साउथ क्या है?

- "ग्लोबल साउथ" अमेरिकी विद्वान कार्ल ओग्लेसबी द्वारा वर्ष 1969 में सृष्ट पद है, जिसका प्रयोग राजनीतिक और आर्थिक संदोहन के माध्यम से ग्लोबल नॉर्थ के "प्रभुत्व" से घिरे देशों के समूह को दर्शाने के लिये किया गया था।

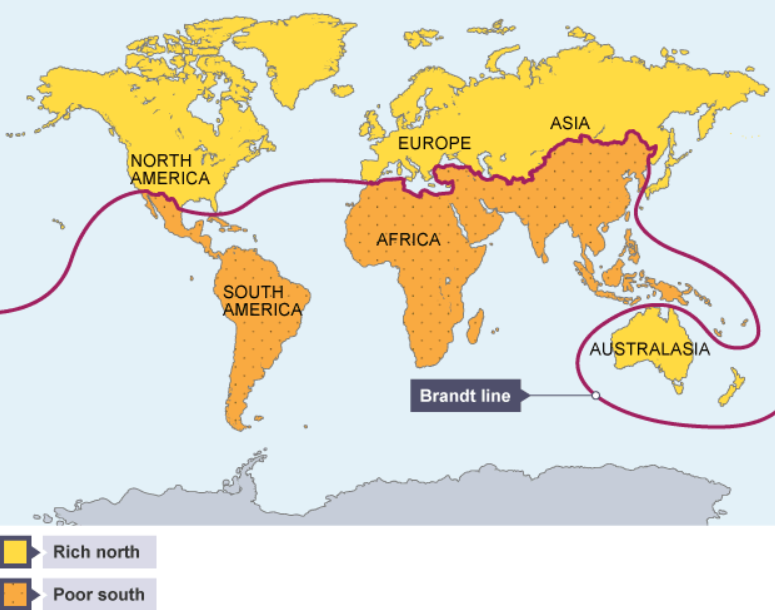

- "ग्लोबल साउथ" वाक्यांश मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ओशिनिया के क्षेत्रों को संदर्भित करता है जो ब्रांट रेखा द्वारा अलग किये गए हैं।

- यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के बाह्य क्षेत्रों को दर्शाता है, जो अधिकतर निम्न आय वाले और सामान्यतः राजनीतिक या सांस्कृतिक रूप से हाशिये पर हैं।

- चीन और भारत ग्लोबल साउथ के अग्रणी समर्थक हैं।

- ब्रांट लाइन प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर, संपन्न नॉर्थ और निर्धन साउथ के बीच विश्व के आर्थिक विभाजन का दृश्यात्मक प्रतिनिधित्व है।

- इसे 1970 के दशक में विली ब्रांट द्वारा प्रस्तावित किया गया था और यह लगभग 30° उत्तरी अक्षांश पर विश्व को घेरे हुए है।

शांति स्थापक के रूप में ग्लोबल साउथ की क्या भूमिका हो सकती है?

- तटस्थ मध्यस्थ: ग्लोबल साउथ को, अपनी गुटनिरपेक्षता की परंपरा के कारण, प्रायः एक विश्वसनीय और निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में देखा जाता है।

- उदाहरण: रूस-यूक्रेन संघर्ष में भारत के संतुलित कूटनीतिक रुख ने उसे दोनों पक्षों के साथ वार्ता करने में सक्षम बनाया है।

- शांति स्थापना योगदानकर्त्ता: ग्लोबल साउथ के देश संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में सबसे बड़े योगदानकर्त्ताओं में से हैं, जो संघर्ष-पश्चात क्षेत्रों में स्थिरता प्रदान करते हैं।

- उदाहरण: कांगो में भारत की उपस्थिति और सोमालिया में अफ्रीकी संघ का शांति अभियान।

- कूटनीतिक संयोजक: ग्लोबल साउथ मंच पश्चिमी-प्रभुत्व वाली संस्थाओं से स्वतंत्र होकर संवाद और तनाव कम करने के लिये वैकल्पिक मंच के रूप में कार्य करते हैं।

- उदाहरण: BRICS राष्ट्रों द्वारा यूक्रेन युद्ध में युद्ध विराम और वार्ता का आह्वान।

- न्याय के लिये नैतिक आवाज़: साझी औपनिवेशिक विरासत ग्लोबल साउथ के देशों को संप्रभुता, समानता और गैर-हस्तक्षेप की वकालत करने के लिये मानक वैधता प्रदान करती है। (अफ्रीकी देश वैश्विक शासन में संप्रभु समानता पर ज़ोर देते हैं)।

- समावेशी शांति निर्माण: लैंगिक-संतुलित शांति पहल को बढ़ावा देकर, ग्लोबल साउथ अधिक समावेशी और सतत् शांति प्रक्रियाओं में योगदान देता है।

- उदाहरण: भारत द्वारा लाइबेरिया में एक पूर्ण महिला संयुक्त राष्ट्र पुलिस इकाई की तैनाती।

शांति रक्षक के रूप में ग्लोबल साउथ के लिये विवाद के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं?

- नाजुक युद्ध विराम गतिशीलता: ग्लोबल साउथ के नेतृत्व वाले मिशन के लिये पहले से मौजूद और लागू करने योग्य युद्धविराम की आवश्यकता होती है, जिसके बिना शांति प्रयासों के सक्रिय संघर्ष क्षेत्रों में उलझने का जोखिम हो सकता है।

- प्रादेशिक सीमाओं पर अस्पष्टता: विवादित सीमाओं पर आम सहमति का अभाव, विशेष रूप से रूस-यूक्रेन जैसे संघर्षों में, परिचालन तैनाती को जटिल बनाता है और नए सिरे से शत्रुता का खतरा बढ़ाता है।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अधिदेश पर निर्भरता: अपनी नैतिक स्थिति के बावजूद, ग्लोबल साउथ देशों को कानूनी अधिकार और वैश्विक वैधता हासिल करने के लिये संयुक्त राष्ट्र के अधिदेश की आवश्यकता है - जो कि ध्रुवीकृत सुरक्षा परिषद में चुनौतीपूर्ण है।

- तटस्थता की वकालत करते हुए भी, इन मिशनों को अभी भी पश्चिमी सैन्य, वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, जो स्वतंत्रता के दावों को जटिल बना सकती है।

- क्षमता और समन्वय संबंधी बाधाएँ: शांति स्थापना के अनुभव में समृद्ध होने के बावजूद, कई ग्लोबल साउथ देशों को समन्वय, प्रशिक्षण, वित्तपोषण और तीव्र तैनाती क्षमता में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

और पढ़ें: संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना विरोधाभास

निष्कर्ष

यूक्रेन संघर्ष ग्लोबल साउथ के लिये अपनी कूटनीतिक परिपक्वता दिखाने का करने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करता है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित शांति मिशन का नेतृत्व करने से इसकी विश्वसनीयता और वैश्विक प्रभाव बढ़ेगा। भारत के लिये, यह तटस्थता को नेतृत्व में परिवर्तित करने का अवसर प्रदान करता है। इस अवसर का लाभ उठाने से आने वाले दशकों में वैश्विक शक्ति गतिशीलता को फिर से परिभाषित किया जा सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में शक्ति गतिशीलता और मानदंडों को पुनः निर्धारित करने के लिये ग्लोबल साउथ के नेतृत्व वाले मिशन की क्षमता का आकलन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये: (2023)

उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमाएँ यूक्रेन सीमा के साथ साझी हैं? (a) केवल दो मेन्स:प्रश्न: “यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे, तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं।” इस कथन के आलोक में, हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिये। (2021) |