भारतीय अर्थव्यवस्था

विमानन क्षेत्र में भारत की प्रगति

- 28 Mar 2025

- 13 min read

प्रिलिम्स के लिये:UDAN, डिजी यात्रा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विमानन टरबाइन ईंधन, सतत् विमानन ईंधन, नागरिक विमानन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मेन्स के लिये:भारत के विमानन उद्योग का विकास, भारत के नागरिक विमानन के समक्ष चुनौतियाँ और संभावित सुधार, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और समावेशी विकास |

स्रोत:हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

भारत जून 2025 में 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ (IATA) वार्षिक आम बैठक और विश्व वायु परिवहन शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा।

- यह आयोजन भारत के तेज़ी से विकसित होते विमानन क्षेत्र पर प्रकाश डालता है, जो अनुमानतः इस दशक में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाज़ार बनेगा।

भारत के विमानन क्षेत्र का परिदृश्य कैसा है?

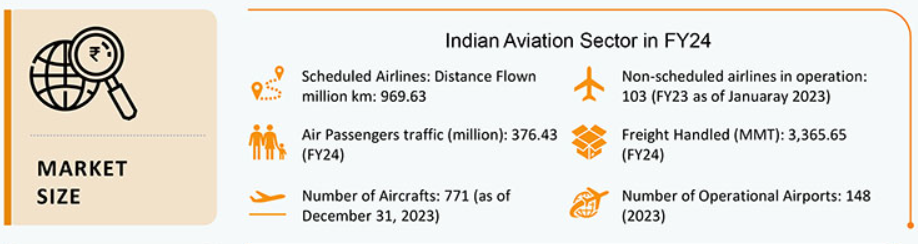

- बाज़ार संवृद्धि और वैश्विक स्थिति: अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाज़ार है। दक्षिण एशिया के एयरलाइन यातायात में भारत की वर्तमान हिस्सेदारी 69% है।

- भारत अनुमानित रूप से वर्ष 2030 तक तीसरा सबसे बड़ा वायु यात्री बाज़ार (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू) होगा।

- वित्त वर्ष 2025 (सितंबर 2024 तक) के दौरान वायु यात्रा करने वाले यात्रियों (अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू) की संख्या 196.91 मिलियन रही।

- रोजगार सृजन: विमानन उद्योग से प्रत्यक्ष रूप से 369,700 लोगों को रोजगार प्राप्त है और आर्थिक उत्पादन में इसका 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान है।

- यदि पर्यटन और संबंधित उद्योगों को शामिल किया जाए, तो विमानन क्षेत्र द्वारा प्रदत्त रोज़गार 7.7 मिलियन है और इसका 53.6 बिलियन अमरीकी डालर का योगदान है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% है।

- बुनियादी ढाँचा: परिचालनगत हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 में 74 थी जो वर्ष 2024 में बढ़कर 157 हो गई, तथा वर्ष 2047 तक 350 से 400 हवाई अड्डों को क्रियाशील बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को स्वीकृति दी गई, जिनमें से 11 पहले से ही परिचालन में हैं।

- विमानों का गमनागमन 3.85% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ वित्त वर्ष 17 के 2.05 मिलियन से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 2.67 मिलियन हो गया।

- नये टर्मिनल और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का विकास जारी है (जैसे, बागडोगरा सिविल एन्क्लेव, देहरादून टर्मिनल)।

भारत के विमानन विकास के प्रमुख चालक क्या हैं?

- मध्यम वर्ग का निरंतर विस्तार: भारत में मध्यम वर्ग के निरंतर विस्तार से एक दशक में घरेलू वायु यात्रा में दोगुना वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 24 में 15% वार्षिक वृद्धि के साथ 37.6 करोड़ हो गया है।

- इस जनांकिकीय बदलाव के कारण, विशेष रूप से घरेलू मार्गों पर, संवहनीय और सुलभ वायु यात्रा की मांग में वृद्धि हुई है।

- बेड़े का विस्तार: इंडिगो और एयर इंडिया जैसी एयरलाइनों ने व्यापक स्तर पर विमानों के ऑर्डर दिये हैं। परिचालनगत वाणिज्यिक विमानों की संख्या वर्ष 2027 तक 1,100 होने की उम्मीद है, जो वर्ष 2023 में 771 थी।

- पर्यटन और व्यावसायिक यात्रा: धार्मिक, चिकित्सा और साहसिक पर्यटन के बढ़ने के साथ-साथ व्यावसायिक यात्रा में वृद्धि से भारत के विमानन क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा मिला है।

- प्रतिभा पूल: वैश्विक औसत 5% की तुलना में भारत में महिला पायलटों की हिस्सेदारी 15% है, जो विमानन लैंगिक समानता में महत्त्वपूर्ण प्रगति को दर्शाता है।

- निजी क्षेत्र की भागीदारी में वृद्धि: सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) हवाई अड्डों की संख्या वर्ष 2014 में मात्र 5 थी जो वर्ष 2024 में बढ़कर 24 हो गई है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन में 25 हवाई अड्डों का निजीकरण करना शामिल है।

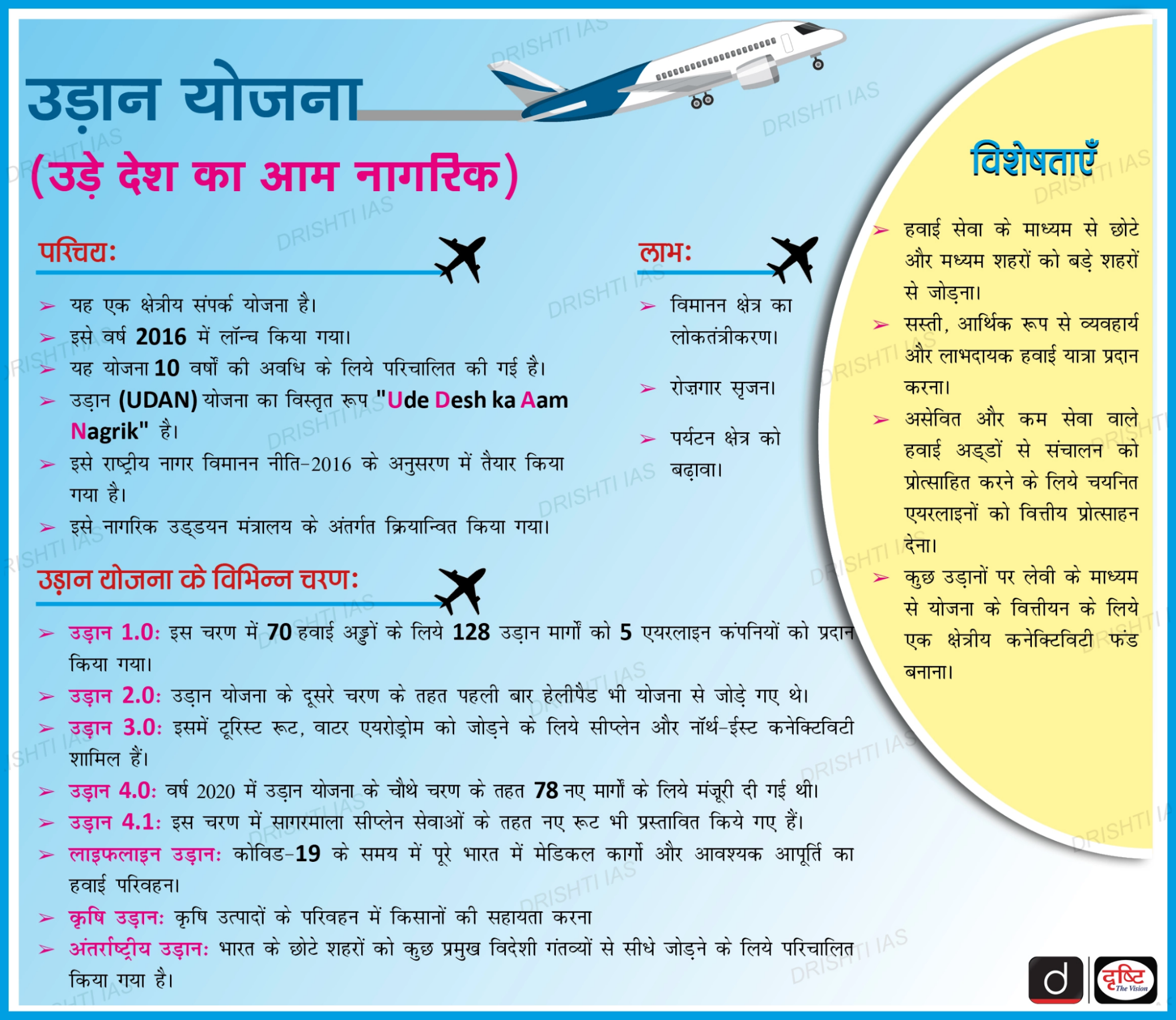

- सरकारी पहल: UDAN (उड़े देश का आम नागरिक) के माध्यम से वायु यात्रा के किराए में सब्सिडी देकर और अल्प सुविधा वाले हवाई अड्डों को विकसित कर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में विस्तार हुआ है।

- UDAN के अंतर्गत 519 से अधिक मार्गों को क्रियाशील बनाया गया है, जिससे समग्र देश के दूरदराज़ और आंतरिक क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार हुआ है।

- डिजी यात्रा, चेहरे की पहचान तकनीक के माध्यम से संपर्क रहित, पेपरलेस हवाई यात्रा को सुगम यात्री प्रसंस्करण के लिये सक्षम बनाती है।

- सरकार अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देती है (स्वचालित मार्ग से 49% तक), जबकि अनिवासी भारतीय (NRI) अनुसूचित वायु परिवहन सेवा में स्वचालित मार्ग से 100% निवेश कर सकते हैं।

- वर्ष 2000 से वर्ष 2024 के बीच भारत ने हवाई परिवहन क्षेत्र में 3.85 बिलियन अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित किया।

- भारत ने घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) उद्योग को बढ़ावा देने के लिये विमान भागों पर एक समान 5% एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लागू किया है, जिसके वर्ष 2030 तक 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है।

भारतीय विमानन क्षेत्र को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- उच्च ईंधन लागत: विमानन एक कम मार्जिन वाला उद्योग है जिसका वैश्विक शुद्ध लाभ मार्जिन केवल 3.6% है। भारत में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर अत्यधिक कर लगाया जाता है, जो एयरलाइन के परिचालन व्यय का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और वित्तीय बोझ बढ़ाता है।

- विनिमय दर में अस्थिरता: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट से एयरलाइनों की लागत बढ़ जाती है, क्योंकि विमान पट्टे और ईंधन आयात जैसे प्रमुख खर्च डॉलर में ही होते हैं।

- स्थिरता: वैश्विक विमानन उद्योग वर्ष 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये प्रतिबद्ध है।

- हालाँकि, भारत के प्रयासों में सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (SAF) को धीमी गति से अपनाने और हरित हवाई अड्डे के सीमित बुनियादी ढाँचे के कारण बाधा आ रही है, जिससे उत्सर्जन और पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने की दिशा में इसकी प्रगति प्रभावित हो रही है।

- क्षेत्रीय संपर्क में कमी: उड़ान योजना के अंतर्गत प्रगति के बावजूद, कई टियर-II और टियर-III शहर, विशेषकर तेलंगाना जैसे विकासशील राज्यों में, अभी भी कनेक्टिविटी से वंचित हैं।

- कुशीनगर (उत्तर प्रदेश) और सिंधुदुर्ग (महाराष्ट्र) जैसे हवाई अड्डे कम मांग के कारण संघर्ष कर रहे हैं, जिससे एयरलाइनों को परिचालन में कटौती करने पर मज़बूर होना पड़ रहा है।

- विनियामक जटिलता और ओवरलैप: विमानन क्षेत्र की देखरेख कई एजेंसियाँ करती हैं (नागरिक उड्डयन महानिदेशालय, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नागरिक विमानन मंत्रालय), जिसके कारण कार्य-क्षेत्र में ओवरलैपिंग होती है और मंजूरी में विलंब होता है।

- एयरलाइनों को कराधान, पर्यावरण मंजूरी और हवाई अड्डा शुल्क सहित जटिल अनुपालन बोझ का सामना करना पड़ता है।

- अविकसित विमानन क्षेत्र आधुनिकीकरण: विमानों की संख्या में तीव्र वृद्धि के साथ-साथ वायु यातायात नियंत्रण और विमानन क्षेत्र अनुकूलन का आधुनिकीकरण नहीं किया गया है, विशेष रूप से व्यस्त क्षेत्रों में, जिसके कारण उड़ानों के मार्ग में परिवर्तन और विलंब हो रहा है।

- इसके अतिरिक्त, बढ़ती मांग के बावजूद कमजोर कार्गो बुनियादी ढाँचे के कारण माल ढुलाई की वृद्धि बाधित हो रही है।

भारत के विमानन विकास को मज़बूत करने के लिये किन उपायों की आवश्यकता है?

- ATF कराधान का युक्तिकरण: ATF को वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के अंतर्गत लाना, ताकि व्यापक करों को कम किया जा सके तथा राज्यों में एक समान मूल्य निर्धारण सुनिश्चित किया जा सके।

- विमानन क्षेत्र का आधुनिकीकरण: विमानन क्षेत्र के उपयोग को अनुकूलित करने और विलंबता को कम करने के लिये उन्नत-सतही संचलन मार्गदर्शन और नियंत्रण प्रणाली के साथ प्रस्तावित नागरिक हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली को शीघ्रता से क्रियान्वित करना।

- स्थिरता को बढ़ावा देना: भारत, जो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता है, में अल्कोहल-टू-जेट (AtJ) मार्ग (अल्कोहल को वैकल्पिक जेट ईंधन में रूपांतरित करना) के माध्यम से SAF उत्पादन में अग्रणी बनने की प्रबल क्षमता है।

- कार्गो अवसंरचना को प्रोत्साहित करना: ग्रामीण आय और निर्यात को बढ़ावा देने के लिये शीघ्र खराब होने वाले और उच्च मूल्य वाले सामानों के लिये कोल्ड चेन और वेयरहाउसिंग के साथ कृषि उड़ान 2.0 के अंतर्गत समर्पित एयर कार्गो हब विकसित करना।

निष्कर्ष

भारत का विमानन क्षेत्र ऐतिहासिक मोड़ पर है और वैश्विक विमानन क्षेत्र में अग्रणी बनने की स्थिति में है। लागत संबंधी चिंताओं का समाधान करके और स्थिरता को बढ़ावा देकर, भारत इस महत्त्वपूर्ण उद्योग में दीर्घकालिक सफलता सुनिश्चित कर सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत के विमानन क्षेत्र के विकास को गति देने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? यह अर्थव्यवस्था में किस प्रकार योगदान देता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. सार्वजनिक-निज़ी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारत में हवाई अड्डों के विकास की जाँच कीजिये। इस संबंध में अधिकारियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? (2017) |