प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) विधेयक, 2022

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI), प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT)। मेन्स के लिये:बाज़ार की बदलती गतिशीलता के कारण प्रतिस्पर्द्धा आयोग का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 संसद में पेश किये जाने के साथ ही प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) विधेयक, 2022, जिसकी सहायता से प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन किया जाना है, को विपक्ष द्वारा विरोध किये जाने के बावजूद निचले सदन में पारित कर दिया गया।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002:

- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 भारतीय बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धा को नियंत्रित करता है और प्रतिस्पर्द्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले गैर-प्रतिस्पर्द्धी प्रथाओं जैसे- कार्टेल, प्रमुख बाज़ार स्थिति का दुरुपयोग एवं विलय तथा अधिग्रहण को प्रतिबंधित करता है।

- भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग (CCI) इस अधिनियम को लागू करने और क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी है।

- प्रतिस्पर्द्धा अपील अधिकरण एक वैधानिक निकाय है जिसे प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 के अनुसार भारतीय प्रतिस्पर्द्धा आयोग द्वारा किसी भी नियम, निर्णय अथवा आदेशों के खिलाफ अपील सुनने और विनियमित करने हेतु बनाया गया है।

- सरकार ने वर्ष 2017 में प्रतिस्पर्द्धा अपीलीय न्यायाधिकरण की जगह राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (National Company Law Appellate Tribunal- NCLAT) का गठन किया था।

प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन:

- प्रतिस्पर्द्धा कानून के उल्लंघन के लिये दंड:

- विधेयक "टर्नओवर" की परिभाषा में संशोधन करता है ताकि किसी व्यक्ति या उद्यम के सभी उत्पादों एवं सेवाओं को वैश्विक कारोबार में शामिल किया जा सके।

- यह संशोधन किसी कंपनी पर न केवल भारत में उसके कारोबार के आधार पर अपितु वैश्विक कारोबार के आधार पर प्रतिस्पर्द्धा कानून के उल्लंघन के लिये ज़ुर्माना लगाने की अनुमति देता है।

- संयोजनों को अनुमोदित करने की समय-सीमा:

- विधेयक ने CCI के लिये संयोजन पर प्रथम दृष्टया राय बनाने की समय-सीमा को 30 कार्य दिवस के स्थान पर 30 दिन कर दिया है।

- इस परिवर्तन का उद्देश्य भारत में विलय एवं अधिग्रहण को मंज़ूरी देने की प्रक्रिया को गति देना है।

- विनियमों की समीक्षा:

- विधेयक में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है, जिससे लेन-देन के मूल्य के आधार पर विलय एवं अधिग्रहण को विनियमित किया जा सके। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के लेन-देन मूल्य वाले सौदों के लिये CCI की मंज़ूरी की आवश्यकता होगी।

- विधेयक में CCI के लिये इस तरह के लेन-देन पर आदेश पारित करने की समय-सीमा को 210 दिन से घटाकर 150 दिन करने का प्रस्ताव है।

- विधेयक इस अधिनियम के तहत कुछ अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करता है और सज़ा की प्रकृति को ज़ुर्माने से सिविल दंड में परिवर्तित करता है।

- इन अपराधों में CCI के आदेशों और प्रतिस्पर्द्धा विरोधी समझौतों से संबंधित महानिदेशक के निर्देशों का पालन करने में विफलता एवं प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग शामिल है।

- विधेयक में प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम, 2002 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है, जिससे लेन-देन के मूल्य के आधार पर विलय एवं अधिग्रहण को विनियमित किया जा सके। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक के लेन-देन मूल्य वाले सौदों के लिये CCI की मंज़ूरी की आवश्यकता होगी।

प्रतिस्पर्द्धा (संशोधन) विधेयक का लाभ:

- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस को बढ़ावा:

- प्रतिस्पर्द्धा अधिनियम में संशोधन का उद्देश्य नियामक बाधाओं को कम करना और भारत में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस (व्यापार करने में आसानी) को बढ़ावा देना है। इन संशोधनों से भारत में संचालित व्यवसायों की स्थिति को अधिक स्पष्टता मिलने और कंपनियों के लिये अनुपालन बोझ कम होने की उम्मीद है।

- पारदर्शिता में वृद्धि:

- ‘टर्नओवर’ की परिभाषा में वैश्विक कारोबार को शामिल करने का उद्देश्य भारतीय बाज़ार में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना है। संशोधन यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियाँ अपने राजस्व को अन्य देशों में स्थानांतरित करके प्रतिस्पर्द्धा कानून के उल्लंघन हेतु दंड से बच नहीं सकती हैं।

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023:

- विधेयक का उद्देश्य भारत के वन संरक्षण कानून और सामरिक और सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं में स्पष्टता लाना है।

- यह विधेयक विभिन्न प्रकार की भूमि पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की प्रयोज्यता के दायरे को स्पष्ट करने का प्रयास करता है।

- इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अतिरिक्त 2.5-3.0 बिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक के निर्माण के लिये वन आवरण को बढ़ाने के भारत के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अधिनियम के दायरे को व्यापक बनाना है।

- विधेयक अधिनियम के संक्षिप्त शीर्षक को वन (संरक्षण एवं संवर्द्धन) अधिनियम, 1980 कहा जाता है।

- इस विधेयक में वनों और उनकी जैवविविधता के संरक्षण की देश की समृद्ध परंपरा को अधिनियम की प्रस्तावना में शामिल करने का प्रस्ताव है।

- अधिनियम के दायरे से भूमि की कुछ श्रेणियों को छूट देने के लिये विधेयक में संशोधन किया गया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- रेलवे लाइन के साथ स्थित वन भूमि या सरकार द्वारा अनुरक्षित सार्वजनिक सड़क जो आवास, या रेल तक पहुँच प्रदान करती है के साथ ही अधिकतम 0.10 हेक्टेयर तक सड़क के किनारे सुविधा प्रदान करना।

- अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं या नियंत्रण रेखा या वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ 100 किलोमीटर की दूरी के भीतर स्थित वन भूमि राष्ट्रीय महत्त्व की रणनीतिक रैखिक परियोजनाओं के निर्माण और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु प्रस्तावित है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

कोरियाई युद्ध में भारत की भूमिका

प्रिलिम्स के लिये :कोरियाई युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, सोवियत संघ, संयुक्त राष्ट्र, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, रूस और यूक्रेन। मेन्स के लिये:कोरियाई युद्ध में भारत की भूमिका। |

चर्चा में क्यों?

भारत ने वर्ष 2023 की G20 अध्यक्षता के दौरान सात दशक पूर्व हुए कोरियाई युद्ध में अपनी राजनयिक भूमिका के योगदान को पुनः स्मरण किया।

- कोरियाई युद्ध में भारत की भूमिका आंशिक रूप से सफल रही, फिर भी भारत की गणना उन देशों में की जाती है, जिन्होंने युद्ध को समाप्त करने में योगदान दिया।

कोरियाई युद्ध का घटनाक्रम:

- पृष्ठभूमि:

- संघर्ष की जड़ वर्ष 1910-1945 के मध्य कोरिया पर जापानी नियंत्रण में निहित है।

- जब द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की पराजय हुई, तो मित्र देशों की सेना याल्टा सम्मेलन (1945) में "कोरिया पर फोर पॉवर ट्रस्टीशिप" स्थापित करने के लिये सहमत हुए।

- हालाँकि यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक (USSR) ने कोरिया पर आक्रमण किया और उत्तरी क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया, जबकि दक्षिण, बाकी सहयोगियों मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन रहा।

- 38वीं समानांतर उत्तर के साथ दोनों क्षेत्रों का विभाजन कर दिया गया था, जो अभी भी कोरिया को दो भागों में विभाजित करने वाली आधिकारिक सीमा बनी हुई है।

- वर्ष 1948 में कोरिया गणराज्य (दक्षिण कोरिया) एवं डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (उत्तर कोरिया) की स्थापना की गई थी।

- दोनों देशों ने क्षेत्रीय एवं वैचारिक रूप से अपनी पहुँच बढ़ाने की कोशिश की जिससे दोनों देशों के मध्य कोरियाई संघर्ष उभर कर सामने आया।

- संघर्ष का समय:

- वर्ष 1950 में USSR द्वारा समर्थित उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर देश के अधिकांश हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया।

- बदले में अमेरिका के नेतृत्त्व में संयुक्त राष्ट्र बल ने जवाबी कार्रवाई की।

- वर्ष 1951 में डगलस मैकआर्थर के नेतृत्व में अमेरिकी सेना ने 38वीं समानांतर रेखा को पार किया और उत्तर कोरिया के समर्थन से चीन में प्रवेश करने के अपने प्रयासों को गति दी।

- अमेरिका को आगे बढ़ने से रोकने के लिये वर्ष 1951 के अंत में शांति वार्ता शुरू हुई।

- भारत सभी प्रमुख हितधारकों- अमेरिका, USSR और चीन सहित कोरियाई प्रायद्वीप में शांति वार्ता में सक्रिय रूप से शामिल रहा।

- वर्ष 1952 में कोरिया पर भारतीय संकल्प को संयुक्त राष्ट्र (UN) में अपनाया गया था।

- वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र कमान, कोरियाई पीपुल्स आर्मी और चीनी पीपुल्स वॉलंटियर आर्मी के बीच कोरियाई संघर्ष-विराम समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- इसने शांति संधि के बिना एक आधिकारिक संघर्ष-विराम का नेतृत्त्व किया। इस प्रकार संघर्ष आधिकारिक तौर पर कभी समाप्त नहीं हुआ।

- इसने ‘कोरियाई असैन्यीकृत ज़ोन’ (DMZ) की स्थापना का भी नेतृत्व किया जो कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच बफर ज़ोन के रूप में कोरियाई प्रायद्वीप में भूमि की एक पट्टी है।

- दिसंबर 1991 में उत्तर और दक्षिण कोरिया ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसमें आक्रामकता से बचने के लिये सहमति व्यक्त की गई थी।

- वर्ष 1950 में USSR द्वारा समर्थित उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला कर देश के अधिकांश हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया।

कोरियाई संघर्ष में भारत की भूमिका:

- वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक और विश्व युद्ध होने से रोकने तथा इन देशों के त्वरित युद्ध-विराम पर पहुँचने हेतु एक बड़ा कूटनीतिक प्रयास किया।

- भारत द्वारा युद्धविराम करने के कुछ प्रयास विफल रहे। हालाँकि जुलाई 1953 का युद्धविराम समझौता, जिसकी अभी 70वीं वर्षगाँठ है, वर्ष 1952 में कैदियों की अदला-बदली के प्रस्तावों से संभव हुआ है।

- भारत ने वर्ष 1952 में संयुक्त राष्ट्र और साम्यवादी पक्षों के बीच बातचीत के दौरान युद्धबंदियों (Prisoners of War- PoWs) के मुद्दे को हल करने हेतु एक आयोग का प्रस्ताव रखा था, लेकिन शुरुआत में प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालाँकि जब वर्ष 1953 में वार्ता फिर से शुरू हुई तो भारत को तटस्थ राष्ट्र प्रत्यावर्तन समिति की अध्यक्षता के लिये चुना गया, जिसने 90 दिनों तक PoW को सफलतापूर्वक आयोजित किया एवं अंततः 27 जुलाई, 1953 को युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

- भारत लगातार उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल परीक्षणों का विरोध करता रहा है। हालाँकि इसने प्रतिबंधों को लेकर तटस्थ रुख बनाए रखा है।

- भारत ने 60वीं पैराशूट फील्ड एम्बुलेंस भी भेजी, जिसने वर्ष 1950 और 1954 के बीच 200,000 से अधिक लोगों का इलाज करने का उत्कृष्ट कार्य किया।

उत्तर और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के संबंध:

- मई 2015 में दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों को 'विशेष रणनीतिक साझेदारी' में अद्यतन किया गया।

- भारत को दक्षिण कोरिया की दक्षिणी नीति में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है, यह नीति देश के निकट क्षेत्र से परे द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करना चाहती है।

- इसी तरह दक्षिण कोरिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति में एक प्रमुख अभिकर्त्ता है जिसके तहत भारत का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और एशिया-प्रशांत के देशों के साथ रणनीतिक संबंधों को विकसित करना है।

- भारत और उत्तर कोरिया के बीच 47 वर्षों से अधिक समय से राजनयिक संबंध हैं, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता की विरासत का प्रतीक है।

आगे की राह

- कोविड के बाद की भू-राजनीतिक व्यवस्था में बड़े बदलाव और वैश्विक आर्थिक स्थिति बिगड़ने के साथ उत्तर कोरिया अपनी पहले से ही कमज़ोर अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहेगा, खासकर जब इस देश पर महामारी का काफी बुरा प्रभाव पड़ा था।

- इसके अतिरिक्त उत्तर कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और कोरियाई प्रायद्वीप पर अन्य हितधारकों के बीच बातचीत फिर से शुरुआत की जा सकेगी।

- ऐसे में कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और सुरक्षा को प्रोत्साहित करने की दिशा में भारत की भूमिका रचनात्मक हो सकती है।

- उत्तर कोरिया के नेतृत्त्व के साथ भारत के जुड़ाव को जारी रखना इन निकटस्थ स्थितियों में लाभकारी हो सकता है।

- रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के वर्तमान परिदृश्य में भारतीय प्रधानमंत्री का संदेश "यह युद्ध का युग नहीं है" ने नई उम्मीद को जन्म दिया है कि भारत, जिसकी प्रस्तावित भूमिका "विश्वगुरु" की रहती है, युद्ध को समाप्त करने के लिये रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता कर सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

भारत-रोमानिया रक्षा समझौता

प्रिलिम्स के लिये:हिंद-प्रशांत, EU, नाटो, MFN, जलवायु परिवर्तन, INSTC। मेन्स के लिये:भारत-रोमानिया रक्षा समझौता। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और रोमानिया ने रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग की स्थापना और उसका विस्तार करना है।

समझौते के बारे में:

- यह समझौता सैन्य उपकरणों के सह-विकास और सह-उत्पादन सहित पारस्परिक हित के विषयों पर विशेषज्ञता एवं ज्ञान के आदान-प्रदान के माध्यम से रक्षा क्षेत्र में भविष्य के सहयोग हेतु कानूनी ढाँचा प्रदान करेगा।

- यह समझौता दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगा तथा रक्षा चिकित्सा, वैज्ञानिक अनुसंधान, साइबर सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास जैसे क्षेत्रों में भारी अवसर प्रदान करेगा।

समझौते का महत्त्व:

- हिंद-प्रशांत में सहयोग हेतु यूरोपीय संघ (EU) की रणनीति इस क्षेत्र में यूरोपीय संघ-भारत के बीच सहयोग को मज़बूत करने का एक अवसर है। रोमानिया इस रणनीतिक ढाँचे के भीतर हिंद-प्रशांत में सक्रिय भागीदारी के लिये प्रतिबद्ध है।

- मई 2021 में यूरोपीय संघ-भारत रणनीतिक साझेदारी रोडमैप और यूरोपीय संघ-भारत के नेताओं की बैठक की प्रतिबद्धताएँ भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने तथा क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक अच्छा आधार प्रदान करती हैं।

- द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने एवं नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने हेतु हिंद-प्रशांत भागीदारों के साथ संबंधों को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण है।

भारत-रोमानिया संबंध:

- राजनयिक संबंध:

- औपचारिक रूप से वर्ष 1948 में स्थापित भारत-रोमानिया द्विपक्षीय संबंधों में लगातार वृद्धि देखी गई है।

- दोनों देशों ने मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखे, जिसकी परिणति वर्ष 2018 में राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगाँठ के रूप में हुई।

- रोमानिया में वर्ष 1989 की क्रांति के बाद से साम्यवादी सरकार को समाप्त कर दिया गया, तब से दोनों देशों ने व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि की है।

- भारत और रोमानिया ने संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय स्तर पर एक-दूसरे को समर्थन दिया है।

- व्यापार और निवेश:

- रोमानिया ने अतीत में भारत में पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, विद्युत और धातुकर्म उद्योग संबंधी परियोजनाओं में सहयोग किया है। रोमानिया असम और बिहार में तेल रिफाइनरी परियोजनाओं में सहभागी रहा।

- रोमानिया ने सिंगरेनी में ताप विद्युत संयंत्र, मैंगलोर पेलेट प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट और हैदराबाद ट्रैक्टर प्लांट हेतु अपनी तकनीकी जानकारी भी साझा की।

- व्यापार और आर्थिक सहयोग समझौते पर वर्ष 1993 में एक-दूसरे को पारस्परिक रूप से सर्वाधिक तरजीही राष्ट्र (Most Favored Nation- MFN) का दर्जा देने पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- वर्ष 2013 से दोनों देशों के बीच लगभग 600-800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ है, संभावना है कि यह आँकड़ा जल्द ही एक अरब हो जाएगा।

- हरित ऊर्जा:

- रोमानिया अपने कार्बन ब्लूप्रिंट को कम करने की दिशा में प्रयासरत है और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिये यूरोपीय संघ के महत्त्वाकांक्षी नए लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है।

- रोमानिया, भारत के साथ मिलकर निश्चित रूप से इस प्रमुख क्षेत्र में सहयोग कर सकता है।

- दोनों देश कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिये एक साथ काम कर सकते हैं और सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के स्थायी स्रोतों के दोहन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

- रोमानिया शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने की योजना बना रहा है, इस दिशा में सकारात्मक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं।

- कनेक्टिविटी:

- रोमानियाई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियाँ पूरे यूरोप और भारत में कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिये भारतीय भागीदारों के साथ काम कर सकती हैं।

- इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर (INSTC) के माध्यम से भारत एक मल्टीमोड नेटवर्क बनाने के लिये प्रतिबद्ध है जो भारत को ईरान, अज़रबैजान, अफगानिस्तान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप से जोड़ता है।

- इससे उत्तर-दक्षिण में माल ढुलाई में सुधार होगा।

- रोमानियाई सरकार ने ट्रांस-यूरोपीय परिवहन नेटवर्क का विस्तार भी किया है।

- इन बड़े पैमाने की कनेक्टिविटी पहलों में बैठकों और सहयोग के कई अवसर प्राप्त होंगे।

आगे की राह

- अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई चुनौतियाँ हैं जैसे- आपूर्ति शृंखला व्यवधान, युद्ध एवं संघर्ष तथा जलवायु परिवर्तन आदि।

- रोमानिया, नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) एवं यूरोपीय संघ के सदस्य तथा भारत, विश्व की पाँचवी अर्थव्यवस्था और संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में सबसे बड़े सैनिक योगदानकर्त्ता,, इन चुनौतियों पर काबू पाने में रचनात्मक भूमिका निभा सकते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा देश मोल्दोवा के साथ सीमा साझा करता है? (2008)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

यूनाइटेड किंगडम ने CPTPP पर किये हस्ताक्षर

प्रिलिम्स के लिये:CPTPP, ब्रेक्ज़िट, FTA, हिंद-प्रशांत क्षेत्र। मेन्स के लिये:अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ और समझौते। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम (UK) ने व्यापक एवं प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी समझौते (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership- CPTPP) पर हस्ताक्षर किये। UK के प्रधानमंत्री ने समझौते की सफलता को "पोस्ट-ब्रेक्ज़िट फ्रीडम" के उदाहरण के रूप में उद्धृत किया। इस समझौते को अब वेस्टमिंस्टर और प्रत्येक CPTPP देश द्वारा अनुसमर्थन प्रदान करने की आवश्यकता होगी।

CPTPP:

- परिचय:

- CPTPP ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूज़ीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम के बीच मुक्त व्यापार समझौता (Free Trade Agreement- FTA) है।

- CPTPP पर 11 देशों ने 8 मार्च, 2018 को सैंटियागो, चिली में हस्ताक्षर किये थे।

- पृष्ठभूमि:

- ब्रुनेई, चिली, न्यूज़ीलैंड और सिंगापुर सहित पैसिफिक रिम देशों के एक छोटे समूह द्वारा वर्ष 2005 में हस्ताक्षरित व्यापार समझौते के परिणामस्वरूप ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी (Trans Pacific Partnership- TPP) का निर्माण हुआ, जिसमें अब 12 राष्ट्र-राज्य शामिल हैं।

- संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर निकलने के बाद, शेष ग्यारह हस्ताक्षरकर्त्ता देश जिन्हें TPP-11 के रूप में जाना जाता है, ने वार्ता जारी रखी और परिणामस्वरूप CPTPP का निर्माण हुआ।

- महत्त्व:

- CPTPP मूल TPP की तरह ही वस्तुओं और सेवाओं से 99% टैरिफ हटाता है, सभी सदस्य देशों ने वन्यजीवों की तस्करी में कमी लाने पर सहमति व्यक्त की है। इससे हाथी, गैंडे और समुद्री प्रजातियाँ लाभान्वित होती हैं।

- यह पर्यावरण के दुरुपयोग को रोकता है, जैसे कि अस्थिर लॉगिंग और मत्स्यपालन आदि। इसका अनुपालन न करने वाले देशों को व्यापार शुल्क का सामना करना पड़ेगा।

नोट: CPTPP के सभी 11 देश एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (Asia-Pacific Economic Cooperation- APEC) के भी सदस्य हैं।

ब्रेक्ज़िट:

- परिचय:

- ब्रेक्ज़िट से तात्पर्य ब्रिटेन के यूरोपीय संघ (EU) को छोड़ने के फैसले से है। वर्ष 2016 में एक जनमत संग्रह के बाद इस देश ने औपचारिक रूप से जनवरी 2020 में यूरोपीय संघ छोड़ दिया।

- ब्रेक्ज़िट का ब्रिटेन पर प्रभाव:

- ब्रेक्ज़िट का ब्रिटेन पर काफी प्रभाव पड़ा, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- यूरोपीय संघ और अन्य देशों के साथ व्यापार नीतियों एवं शुल्कों में परिवर्तन।

- ब्रिटेन के व्यवसायों की यूरोपीय संघ के बाज़ार में कम पहुँच।

- यूरोपीय संघ के साथ व्यापार करने वाले यूनाइटेड किंगडम के व्यवसायों पर विनियामक बोझ बढ़ा।

- ब्रेक्ज़िट का ब्रिटेन पर काफी प्रभाव पड़ा, इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

यूनाइटेड किंगडम के लिये CPTPP के लाभ:

- पनीर, कार, चॉकलेट, मशीनरी, जिन और व्हिस्की जैसे प्रमुख बाज़ारों सहित 99% से अधिक ब्रिटिश निर्यात पर शून्य टैरिफ होगा।

- इस सौदे से लंबे समय में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में सालाना 1.8 अरब पाउंड (2.2 अरब डॉलर) की वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे GDP में 0.08% की मामूली वृद्धि होगी।

- CPTPP हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिये एक "प्रवेश द्वार" है, जो भविष्य में वैश्विक आर्थिक विकास के बहुमत (54%) के लिये ज़िम्मेदार कारक की भूमिका निभाएगा।

- CPTPP के सदस्य के रूप में यूनाइटेड किंगडम के पास समझौते में चीन के प्रवेश पर वीटो होगा। यूनाइटेड किंगडम की फर्मों को सेवाएँ प्रदान करने के लिये एक स्थानीय कार्यालय बनाने या निवासी होने की आवश्यकता नहीं होगी और वे मेज़बान देशों की फर्मों के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने में सक्षम होंगी।

CPTPP पर भारत का रुख:

- भारत CPTPP में शामिल नहीं हुआ क्योंकि वह अपने अन्य भागीदारों की अपेक्षा अधिक श्रम और पर्यावरणीय मानकों को स्थान देना चाहता है। CPTPP के मसौदे में निवेश संरक्षण के लिये मानकों पर आधारित इसकी विस्तृत योग्यताएँ मेज़बान देश के विनियमन के अधिकार की रक्षा करने के प्रावधान और पारदर्शिता आवश्यकताओं को लागू करना शामिल है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. 'ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |

स्रोत: द हिंदू

भारत और मलेशिया भारतीय रुपए में व्यापार करने पर सहमत

प्रिलिम्स के लिये:रुपए में व्यापारिक लेन-देन, आसियान क्षेत्र, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), विशेष रुपया वोस्ट्रो खाते (SRVAs), भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, मौद्रिक नीति। मेन्स के लिये:भारतीय रुपए में व्यापार करने के भारत के कदम का महत्त्व, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संबंधित चुनौतियाँ। |

चर्चा में क्यों?

भारत और मलेशिया ने भारतीय रुपए में व्यापार करने पर सहमति जताई है। इस तंत्र से भारत-मलेशिया द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि होने की उम्मीद है जो कि वर्ष 2021-22 के दौरान 19.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

- सिंगापुर और इंडोनेशिया के बाद मलेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार क्रमशः 30.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 26.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है।

भारत और मलेशिया द्वारा भारतीय रुपए में व्यापार करने का महत्त्व:

- परिचय:

- जुलाई 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के निपटान की अनुमति दी।

- दिसंबर 2022 में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शुरू किये गए 'भारतीय रुपए में व्यापार के अंतर्राष्ट्रीय निपटान' तंत्र के हिस्से के रूप में भारत ने रूस के साथ रुपए में विदेशी व्यापार का अपना पहला समझौता किया।

- मार्च 2023 में RBI द्वारा 18 देशों के बैंकों को भारतीय रुपए में भुगतान का निपटान करने हेतु विशेष रुपया वोस्त्रो खाते (SRVAs) खोलने की अनुमति दी गई थी।

- इसमें शामिल हैं: बोत्सवाना, फिज़ी, जर्मनी, गुयाना, इज़रायल, केन्या, मलेशिया, मॉरीशस, म्याँमार, न्यूज़ीलैंड, ओमान, रूस, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका, तंजानिया, युगांडा एवं यूनाइटेड किंगडम।

- भारतीय रुपए में व्यापार करने के लाभ:

- रुपए के मूल्यह्रास को नियंत्रित करना:

- भारत मूलतः शुद्ध आयातक देश है तथा भारतीय रुपए का मूल्य लगातार घट रहा है।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु लेन-देन के लिये रुपए का उपयोग करने से भारत से बाहर जाने वाले डॉलर के प्रवाह को रोकने में मदद मिलेगी और मुद्रा के मूल्यह्रास को कम किया जा सकेगा, हलाँकि यह "बहुत सीमित सीमा तक ही संभव हो सकेगा।

- इस प्रकार सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस कदम से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम होने की उम्मीद है।

- भारत मूलतः शुद्ध आयातक देश है तथा भारतीय रुपए का मूल्य लगातार घट रहा है।

- वस्तुओं और सेवाओं का बेहतर मूल्य निर्धारण:

- भारतीय रुपए में व्यापार करने से बिलिंग क्षमता के साथ भारतीय व्यापारी अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

- इसके अलावा इस तंत्र से मुद्रा रूपांतरण प्रसार को कम करके व्यापार में दोनों पक्षों को लाभ होने की उम्मीद है।

- भारतीय रुपए में व्यापार करने से बिलिंग क्षमता के साथ भारतीय व्यापारी अपनी वस्तुओं एवं सेवाओं के लिये बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकते हैं।

- रुपए की वैश्विक स्वीकृति:

- रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान धीरे-धीरे मुद्रा की वैश्विक स्वीकृति में वृद्धि करेगा और अंततः एशियाई बुनियादी ढाँचा निवेश बैंक जैसे फंड बैंकों से लिये गए ऋणों को चुकाने की क्षमता में वृद्धि की उम्मीद है।

- रुपए के मूल्यह्रास को नियंत्रित करना:

- चुनौतियाँ:

- भारतीय रुपए की अस्थिरता:

- भारतीय रुपया अस्थिर और विदेशी मुद्रा बाज़ार में उतार-चढ़ाव के अधीन माना जाता है, जो इसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के लिये निपटान मुद्रा के रूप में कम आकर्षक बना सकता है।

- घरेलू आपूर्ति को नियंत्रित करने में जटिलता:

- RBI की रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि रुपए का 'अंतर्राष्ट्रीयकरण' संभावित रूप से घरेलू मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने और घरेलू वृहत आर्थिक स्थितियों के अनुसार ब्याज दरों को प्रभावित करने की केंद्रीय बैंक की क्षमता को सीमित कर सकता है।

- अंततः यह मौद्रिक नीति तैयार करने के संदर्भ में जटिलताओं का कारण बन सकता है।

- अन्य मुद्राओं के साथ प्रतिस्पर्द्धा: भारतीय रुपए को अमेरिकी डॉलर, यूरो और येन जैसी अन्य प्रमुख मुद्राओं से प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ सकता है, जो पहले से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निपटान हेतु व्यापक रूप से स्वीकार किये जाते हैं।

- भारतीय रुपए की अस्थिरता:

वोस्त्रो खाता (Vostro Account):

- वोस्त्रो खाता एक एसा खाता है जिसमें घरेलू बैंक विदेशी बैंकों के लिये घरेलू मुद्रा रखते हैं, इस मामले में रुपया।

- घरेलू बैंक इसका उपयोग अपने उन ग्राहकों को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने हेतु करते हैं जिनको वैश्विक बैंकिंग की ज़रूरत है।

- वोस्त्रो खाता रखने वाला बैंक विदेशी बैंक के धन के संरक्षक के रूप में कार्य करता है और मुद्रा रूपांतरण, भुगतान प्रसंस्करण एवं खाता मिलान जैसी विभिन्न सेवाएँ प्रदान करता है।

निष्कर्ष:

अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वि-डॉलरीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने और रुपए को व्यापार योग्य मुद्रा बनाने की भारत की इच्छा रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है। जिसके लिये भारत को महत्त्वपूर्ण सुधारों द्वारा समर्थित अपने निर्यात में वृद्धि करनी चाहिये जिसमें पूंजी खाता परिवर्तनीयता, बड़े पैमाने पर पूंजी के प्रवाह एवं बहिर्वाह को प्रबंधित करने हेतु वित्तीय बाज़ारों को मज़बूत करना शामिल है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है? (2015) (a) रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त करना उत्तर: (c) प्रश्न. भुगतान संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे/किनसे चालू खाता बनता है? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) |

स्रोत: द हिंदू

विदेश व्यापार नीति 2023

प्रिलिम्स के लिये:विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख घटक, पीएम-मित्र (MITRA) मेन्स के लिये:विदेश व्यापार नीति 2023, विगत व्यापार नीतियों के साथ तुलना। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री ने विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 लॉन्च की, जो 1 अप्रैल, 2023 से लागू हुई।

- FTP 2023 एक नीति दस्तावेज़ है जो निर्यात को सुगम बनाने वाली समय-परीक्षणित योजनाओं (Time-tested schemes facilitating exports) की निरंतरता पर आधारित है, साथ ही यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जो त्वरित व्यापार आवश्यकताओं के लिये उत्तरदायी है।

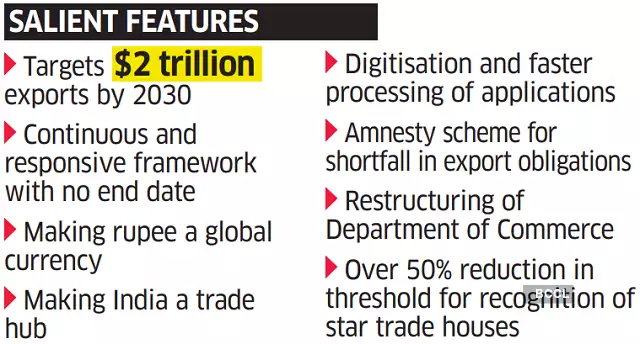

FTP 2023 का विवरण:

- परिचय:

- यह नीति निर्यातकों के साथ विश्वास एवं साझेदारी के सिद्धांतों पर आधारित है और इसका उद्देश्य निर्यातकों को व्यापार करने में आसानी की सुविधा हेतु पुन: इंजीनियरिंग तथा स्वचालन (Re-Engineering and Automation) की प्रक्रिया से है।

- मुख्य दृष्टिकोण चार स्तंभों पर आधारित है:

- छूट के लिये प्रोत्साहन।

- सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्द्धन - निर्यातक, राज्य, ज़िले, भारतीय मिशन।

- व्यापार करने में सुगमता, लेन-देन की लागत में कमी और ई-पहल।

- उभरते क्षेत्र- ई-कॉमर्स निर्यात हब के रूप में ज़िलों का विकास करना एवं विशेष रसायन, जीव, सामग्री, उपकरण और प्रौद्योगिकी (SCOMET) नीति को सुव्यवस्थित करना।

- लक्ष्य:

- सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना है, जिसमें वस्तु एवं सेवा क्षेत्रों का समान योगदान होगा।

- सरकार का लक्ष्य सीमा पार व्यापार में भारतीय मुद्रा के उपयोग को प्रोत्साहित करना भी है, जो जुलाई 2022 में RBI द्वारा पेश किये गए एक नए भुगतान निपटान ढाँचे से सहायता प्राप्त है।

- यह उन देशों के मामले में विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जिनके साथ भारत व्यापार अधिशेष की स्थिति में है।

FTP 2023 की मुख्य या महत्त्वपूर्ण विशेषताएँ:

- पुनः इंजीनियरिंग प्रक्रिया और स्वचालन:

- यह नीति निर्यात संवर्द्धन और विकास को प्रोत्साहन आधारित व्यवस्था से एक ऐसी व्यवस्था में परिवर्तित करने पर बल देती है जो प्रौद्योगिकी इंटरफेस एवं सहयोग के सिद्धांतों के आधार पर सुविधा प्रदान करती है।

- शुल्क संरचनाओं और IT-आधारित योजनाओं में कमी से MSME तथा अन्य के लिये निर्यात लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा।

- निर्यात उत्पादन के लिये शुल्क छूट योजनाएँ अब क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से एक नियम-आधारित IT प्रणाली के वातावरण में कार्यान्वित की जाएंगी, जिससे मैन्युअल इंटरफेस की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।

- निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर (TEE):

- मौजूदा 39 शहरों के अलावा चार नए शहरों, अर्थात् फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी को TEE के रूप में नामित किया गया है।

- TEEs को MAI योजना के तहत निर्यात संवर्द्धन निधियों तक पहुँच प्राप्त होगी और वे निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत वस्तु (EPCG) योजना के तहत निर्यात पूर्ति हेतु सामान्य सेवा प्रदाता (CSP) लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे।

- निर्यातकों को मान्यता:

- निर्यात प्रदर्शन के आधार पर 'स्थिति' के साथ मान्यता प्राप्त निर्यातक फर्में अब सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर क्षमता निर्माण पहल में भागीदार होंगी।

- 'ईच वन टीच वन' (Each One Teach One) पहल के समान, 2-स्टार और उससे ऊपर की स्थिति धारकों को इच्छुक व्यक्तियों को एक मॉडल पाठ्यक्रम के आधार पर व्यापार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

- स्थिति मान्यता मानदंडों को पुनः निर्धारित किया गया है ताकि अधिक निर्यातक फर्मों को 4 और 5-स्टार रेटिंग हासिल करने में सक्षम बनाया जा सके, जिससे निर्यात बाज़ारों में बेहतर ब्रांडिंग के अवसर पैदा हो सकें।

- ज़िलों से निर्यात को बढ़ावा देना:

- FTP का उद्देश्य राज्य सरकारों के साथ साझेदारी का निर्माण करना और ज़िला स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने तथा ज़मीनी स्तर पर व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र के विकास में तेज़ी लाने हेतु ज़िलों को निर्यात हब (DEH) पहल के रूप में आगे ले जाना है।

- निर्यात योग्य उत्पादों एवं सेवाओं की पहचान करने और ज़िला स्तर पर समस्याओं को हल करने का प्रयास क्रमशः राज्य और ज़िला स्तर पर एक संस्थागत तंत्र - राज्य निर्यात प्रोत्साहन समिति और ज़िला निर्यात प्रोत्साहन समिति के माध्यम से किया जाएगा।

- पहचान किये गए उत्पादों और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु ज़िला विशिष्ट रणनीति को रेखांकित करते हुए प्रत्येक ज़िले के लिये ज़िला विशिष्ट निर्यात कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

- SCOMET नीति को कारगर बनाना:

- भारत "निर्यात नियंत्रण" व्यवस्था पर अधिक ज़ोर दे रहा है क्योंकि निर्यात नियंत्रण व्यवस्था वाले देशों के साथ यह मज़बूत व्यापार एकीकरण सुनिश्चित कर रहा है।

- SCOMET पर हितधारकों के बीच व्यापक पहुँच और समझ है, साथ ही भारत द्वारा की गई अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं समझौतों को लागू करने हेतु नीति व्यवस्था को और अधिक मज़बूत बनाया जा रहा है।

- भारत में मज़बूत निर्यात नियंत्रण प्रणाली भारत से SCOMET के तहत नियंत्रित वस्तुओं/प्रौद्योगिकियों के निर्यात की सुविधा प्रदान करते हुए भारतीय निर्यातकों को दोहरे उपयोग वाली कीमती वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों तक पहुँच प्रदान करेगी।

- ई-कॉमर्स निर्यात को सुगम बनाना:

- वर्ष 2030 तक ई-कॉमर्स क्षेत्र में निर्यात की संभावना 200 से 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच होने का अनुमान है।

- FTP 2023 में भुगतान समाधान, बहीखाता पद्धति, वापसी नीति और निर्यात पात्रता जैसे संबंधित घटकों के साथ-साथ ई-कॉमर्स केंद्र बनाने का लक्ष्य और रोडमैप शामिल है।

- FTP 2023 में शुरुआती बिंदु के रूप में कूरियर-आधारित ई-कॉमर्स निर्यात हेतु खेप-आधारित सीमा को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है।

- निर्यातकों की प्रतिक्रिया के आधार पर इस सीमा को संशोधित किया जाएगा या अंततः हटा दिया जाएगा।

- EPCG योजना के तहत सुविधा:

- EPCG योजना जो निर्यात उत्पादन हेतु शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देती है, को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। शामिल कुछ प्रमुख परिवर्तन हैं:

- प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्क (Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel Park- PM MITRA) योजना को EPCG की सामान्य सेवा प्रदाता (Common Service Provider- CSP) योजना के तहत लाभ हेतु पात्र अतिरिक्त योजना के रूप में जोड़ा गया है।

- डेयरी क्षेत्र को प्रौद्योगिकी के उन्नयन हेतु डेयरी क्षेत्र का सहयोग करने के लिये औसत निर्यात दायित्त्व बनाए रखने से छूट दी जाएगी।

- सभी प्रकार के बैटरी चालित इलेक्ट्रिक वाहन, वर्टिकल फार्मिंग उपकरण, अपशिष्ट जल उपचार और पुनर्चक्रण प्रणाली, वर्षा जल संचयन प्रणाली, वर्षा जल फिल्टर तथा ग्रीन हाइड्रोजन को हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों की सूची में जोड़ा गया है जो EPCG योजना के तहत अब कम निर्यात दायित्त्व आवश्यकता हेतु पात्र हैं।

- EPCG योजना जो निर्यात उत्पादन हेतु शून्य सीमा शुल्क पर पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति देती है, को और अधिक युक्तिसंगत बनाया जा रहा है। शामिल कुछ प्रमुख परिवर्तन हैं:

- अग्रिम प्राधिकरण योजना के तहत सुविधा:

- घरेलू टैरिफ क्षेत्र (DTA) इकाइयों द्वारा उपयोग की जाने वाली अग्रिम प्राधिकरण योजना निर्यात वस्तुओं के निर्माण के लिये कच्चे माल पर शुल्क मुक्त आयात की सुविधा प्रदान करती है और इसे EOU तथा SEZ योजना के समान स्तर पर रखा गया है।

- निर्यात आदेशों के त्वरित निष्पादन की सुविधा के लिये स्व-घोषणा के आधार पर परिधान और वस्त्र क्षेत्र के निर्यात के लिये विशेष अग्रिम प्राधिकरण योजना का विस्तार किया गया।

- इनपुट-आउटपुट मानदंड तय करने के लिये स्व-अनुमान योजना के लाभ वर्तमान में अधिकृत आर्थिक ऑपरेटरों के अतिरिक्त 2 स्टार और उससे अधिक की श्रेणी वाले धारकों के लिये विस्तारित किये गए हैं।

- एमनेस्टी योजना:

- एमनेस्टी योजना के तहत पंजीकरण के लिये एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा और निर्यातकों को इस योजना का लाभ उठाने के लिये छह महीने की विंडो उपलब्ध होगी।

- इसमें प्राधिकरणों के निर्यात दायित्त्व में चूक से संबंधित सभी लंबित मामले शामिल होंगे, इन्हें अपूर्ण निर्यात दायित्त्व के अनुपात में छूट प्राप्त सभी सीमा शुल्क के भुगतान पर नियमित किया जा सकता है।

पिछली व्यापार नीति:

- वर्ष 2015-2020 के लिये विदेश व्यापार नीति में वर्ष 2020 तक 900 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य रखा गया था;

- इस नीति और लक्ष्य को बढ़ाकर मार्च 2023 तक कर दिया गया था।

- हालाँकि भारत द्वारा वर्ष 2021-22 के 676 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर 760-770 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल निर्यात किये जाने की संभावना है

- हालाँकि भारत द्वारा वर्ष 2021-22 के 676 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मुकाबले वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर 760-770 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल निर्यात किये जाने की संभावना है