विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

अनुसंधान और विकास के लिये सतत् वित्तपोषण

प्रिलिम्स के लिये:विज्ञान के लिये सतत् वित्तपोषण, रमन प्रभाव, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) मेन्स के लिये:विज्ञान के लिये सतत् वित्तपोषण, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, संवृद्धि और विकास |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है जो रमन प्रभाव की खोज को संदर्भित करता है और भारत के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान को मान्यता प्रदान करता है।

- यह सतत् विकास को बढ़ावा देने में विज्ञान के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्या है?

- परिचय:

- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

- रमन प्रभाव का तात्पर्य उस घटना से है जिसमें पारदर्शी पदार्थ से गुज़रने पर प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है जिससे तरंगदैर्ध्य (Wavelength) और ऊर्जा में परिवर्तन होता है।

- रमन प्रभाव की खोज वर्ष 1928 में 28 फरवरी को सी.वी. रमन द्वारा की गई थी।

- भौतिकी के क्षेत्र में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान को मान्यता प्रदान करने हेतु वर्ष 1930 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया।

- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भारतीय भौतिक विज्ञानी चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

- वर्ष 2024 का विषय: राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का विषय 'विकसित भारत के लिये स्वदेशी तकनीक' था।

- महत्त्व:

- यह दिवस हमारे दैनिक जीवन में वैज्ञानिक अनुप्रयोगों के महत्त्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये मनाया जाता है।

- इस दिवस का उद्देश्य मानव कल्याण में वैज्ञानिकों के प्रयासों और उपलब्धियों को मान्यता प्रदान कर उन्हें स्वीकार करना है।

- राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य पर हमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हुई प्रगति को समझने के साथ-साथ उन अन्य क्षेत्रों की खोज करना आवश्यक है जहाँ और अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है।

अनुसंधान और विकास (R&D) के संबंध में भारत का परिव्यय कितना है?

- भारत का अनुसंधान और विकास व्यय:

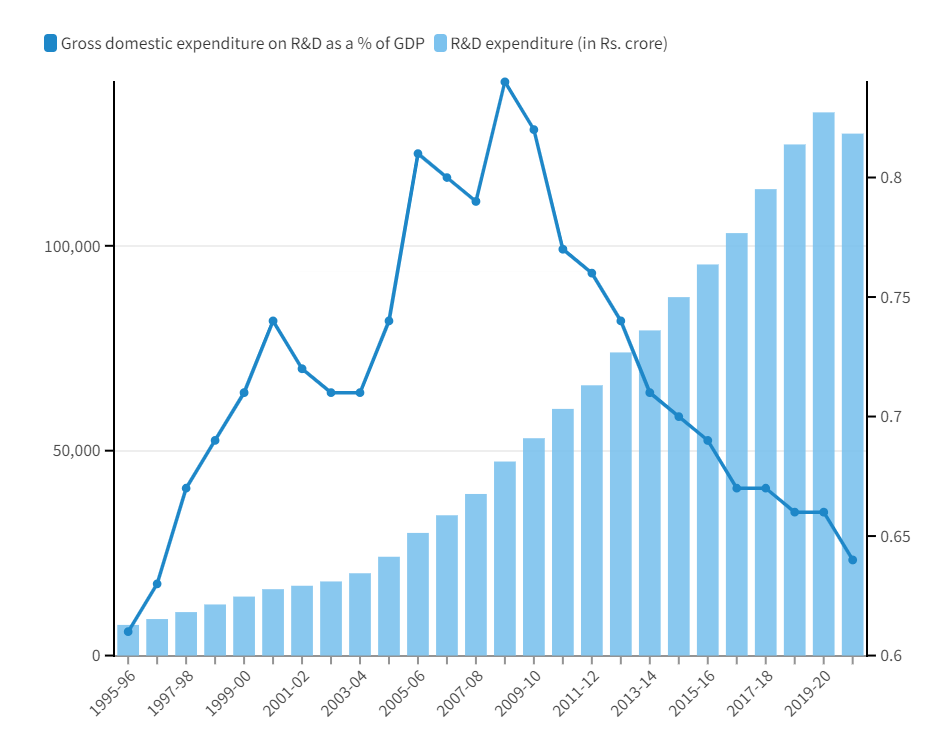

- अनुसंधान और विकास (R&D) के संबंध में भारत का परिव्यय वर्ष 2020-21 में घट कर सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.64% हो गया जो वर्ष 2008-2009 में 0.8% और वर्ष 2017-2018 में 0.7% था।

- सरकारी अभिकरणों द्वारा अनुसंधान और विकास परिव्यय बढ़ाने हेतु आह्वान किया जाता रहा है किंतु इसका समाधान नहीं किया गया जो एक चिंताजनक विषय है।

- वर्ष 2013 में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति बनाई गई जिसका लक्ष्य अनुसंधान तथा विकास पर सकल व्यय (GERD) को सकल घरेलू उत्पाद के 2% तक बढ़ाना था, यह लक्ष्य वर्ष 2017-2018 के आर्थिक सर्वेक्षण में पुनः निर्धारित किया गया।

- हालाँकि R&D परिव्यय में हुई कमी के कारण स्पष्ट नहीं हैं। इसके संभावित कारकों में सरकारी अभिकरणों के के बीच अपर्याप्त समन्वय और अनुसंधान एवं विकास परिव्यय को प्राथमिकता देने के लिये सुदृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी शामिल हो सकती है।

- अनुसंधान और विकास (R&D) के संबंध में भारत का परिव्यय वर्ष 2020-21 में घट कर सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.64% हो गया जो वर्ष 2008-2009 में 0.8% और वर्ष 2017-2018 में 0.7% था।

- विकसित देशों का अनुसंधान एवं विकास व्यय:

- तुलनात्मक रूप से, अधिकांश विकसित देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2% से 4% के बीच अनुसंधान एवं विकास के लिये आवंटित करते हैं।

- वर्ष 2021 में, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों ने अनुसंधान एवं विकास पर सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 2.7% व्यय किया, जबकि अमेरिका तथा ब्रिटेन पिछले दशक में लगातार 2% से अधिक रहे।

- विज्ञान के माध्यम से सार्थक विकास को आगे बढ़ाने के लिये विशेषज्ञ भारत को वर्ष 2047 तक अनुसंधान एवं विकास हेतु सालाना अपने सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 1%, आदर्श रूप से 3% आवंटित करने का सुझाव देते हैं।

अनुसंधान एवं विकास हेतु सतत् वित्तपोषण में क्या चुनौतियाँ हैं?

- बजट का कम उपयोग:

- आवंटन के बावजूद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology- DBT), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (Department of Scientific and Industrial Research- DSIR) जैसे विभागों ने लगातार अपने बजट आवंटन का कम उपयोग किया है।

- सत्र 2022-2023 में, DBT ने अपने अनुमानित बजट आवंटन का केवल 72% उपयोग किया, DST ने केवल 61% उपयोग किया और DSIR ने अपने आवंटन का 69% खर्च किया।

- आवंटन के बावजूद, जैव प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Biotechnology- DBT), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (Department of Science and Technology- DST) तथा वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (Department of Scientific and Industrial Research- DSIR) जैसे विभागों ने लगातार अपने बजट आवंटन का कम उपयोग किया है।

- संवितरण में विलंब:

- क्षमता की कमी के कारण अनुदान और वेतन वितरण में विलंब होता है, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान तथा विकास परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित होती है।

- अनुसंधान और विकास पर भारत के कम व्यय का व्यापक मुद्दा कम उपयोग के प्रभाव को बढ़ाता है, जो बढ़ी हुई फंडिंग तथा व्यय में बेहतर दक्षता दोनों की आवश्यकता का संकेत देता है।

- अनिश्चित सरकारी बजट आवंटन:

- विज्ञान के लिये सरकारी फंडिंग अनिश्चित है और यह राजनीतिक प्राथमिकताओं, आर्थिक स्थितियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में संसाधनों की प्रतिस्पर्द्धी मांगों में बदलाव के अधीन है।

- सरकारी बजट के भीतर R&D फंडिंग को प्राथमिकता न दिये जाने से अन्य क्षेत्रों की तुलना में अपर्याप्त आवंटन हुआ।

- यह राष्ट्रीय विकास और नवाचार के लिये वैज्ञानिक अनुसंधान के महत्त्व की मान्यता की कमी के कारण हो सकता है।

- अपर्याप्त निजी क्षेत्र निवेश:

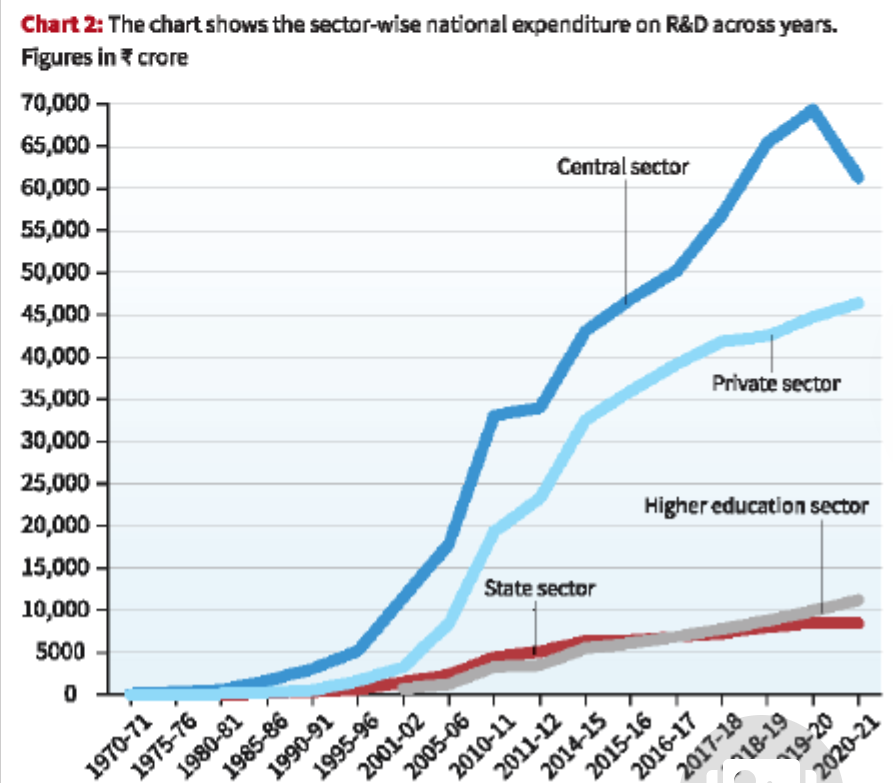

- सत्र 2020-2021 में, निजी क्षेत्र के उद्योग ने GERD में 36.4% का योगदान दिया, जबकि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 43.7% थी।

- आर्थिक रूप से विकसित देशों में, अनुसंधान एवं विकास निवेश का एक बड़ा हिस्सा (औसतन 70%) निजी क्षेत्र से आता है।

- नियामक रोडमैप में स्पष्टता की कमी जो निवेशकों को हतोत्साहित कर सकती है, बौद्धिक संपदा अधिकारों की चोरी के विषय में चिंताएँ तथा अनुसंधान एवं विकास का आकलन करने की भारत की अपर्याप्त क्षमता, इन क्षेत्रों का समर्थन करने के लिये निजी क्षेत्र की अनिच्छा में योगदान कर सकती है।

- सत्र 2020-2021 में, निजी क्षेत्र के उद्योग ने GERD में 36.4% का योगदान दिया, जबकि केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 43.7% थी।

भारत अपने अनुसंधान एवं विकास व्यय में कैसे सुधार कर सकता है?

- सतत् निवेश:

- विज्ञान को बढ़ावा देने के लिये अत्यधिक तथा धन की निरंतर आवश्यकता होती है। "विकसित राष्ट्र" बनने के लिये, भारत को विकसित देशों की तुलना में अनुसंधान एवं विकास में अधिक निवेश करना चाहिये।

- परोपकारी वित्त पोषण:

- परोपकार के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने के लिये धनी व्यक्तियों, निगमों तथा फाउंडेशनों को प्रोत्साहित करने से वित्त पोषण में काफी वृद्धि हो सकती है।

- वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये समर्पित निधि अथवा अनुदान स्थापित करने से सामाजिक प्रगति में योगदान देने में रुचि रखने वाले लोगों से दान आकर्षित किया जा सकता है।

- उद्योग-अकादमिक सहयोग:

- शिक्षा जगत एवं उद्योग के बीच साझेदारी को सुगम बनाने से दोनों क्षेत्रों के संसाधनों तथा विशेषज्ञता का लाभ उठाया जा सकता है।

- शैक्षणिक संस्थान वैज्ञानिक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करते हैं, जबकि उद्योग अनुसंधान के लिये धन, उपकरण तथा वास्तविक दुनिया के मुद्दों की आपूर्ति कर सकते हैं। साथ ही कर छूट या अन्य सरकारी प्रोत्साहन इस प्रकार की साझेदारियों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।

- वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर्स:

- व्यवसायीकरण की उच्च क्षमता वाली अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में निवेश करने के लिये उद्यम पूंजी फर्मों तथा एंजेल निवेशकों को प्रोत्साहित करना धन का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत हो सकते है।

- स्टार्टअप तथा छोटे उद्यम प्राय: नवप्रवर्तन को बढ़ावा देते हैं और साथ ही अपने शोध प्रयासों को बढ़ाने हेतु निजी निवेश से लाभ भी उठा सकते हैं।

- सरकारी पहल:

- अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों का समर्थन करने के लिये पर्याप्त धन तथा कुशल उपयोग सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन जैसी पहल के कार्यान्वयन में तेज़ी लाना महत्त्वपूर्ण है।

अनुसंधान एवं विकास से संबंधित सरकारी पहल क्या हैं?

- उत्कृष्टता केंद्रों का विकास

- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का निर्माण

- वैभव फैलोशिप

- वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023: भारत ने नवीनतम GII, 2023 में 40वाँ स्थान प्राप्त किया।

- अटल न्यू इंडिया चैलेंज 2.0

- नवीन विज्ञान पुरस्कारों की घोषणा (विज्ञान युवा-शांति स्वरूप भटनागर)

- पोस्ट-डॉक्टरल फ़ेलोशिप (PDF): सरकार ने पोस्ट-डॉक्टरल फ़ेलोशिप (PDF) की संख्या वार्षिक 300 से बढ़ाकर 1000 कर दी गई है।

- इसके अतिरिक्त SERB-रामानुजन फैलोशिप, SERB-रामलिंगास्वामी पुनः प्रवेश फेलोशिप तथा SERB-विज़िटिंग एडवांस्ड ज्वाइंट रिसर्च (VAJRA) फैकल्टी योजना को भारतीय मूल के प्रतिभाशाली शोधकर्त्ताओं को काम करने तथा भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (STI) पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान की दिशा में बढ़ावा देने के लिये तैयार किया गया है।

निष्कर्ष

- विज्ञान के लिये स्थायी वित्त पोषण से संबंधित चुनौतियों का समाधान करने हेतु सरकारी एजेंसियों, नीति निर्माताओं, अनुसंधान संस्थानों और निजी क्षेत्र से वित्त पोषण तंत्र को सुव्यवस्थित करने, क्षमता निर्माण पहल में सुधार करने और नवाचार तथा अनुसंधान उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है।

- इसके अतिरिक्त, विज्ञान के वित्तपोषण को प्राथमिकता देने और सामाजिक-आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने व वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में इसकी महत्त्वपूर्ण भूमिका को पहचानने के लिये निरंतर प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न.1 राष्ट्रीय नवप्रवर्तक प्रतिष्ठान-भारत (नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया- एन.आई.एफ.) के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं? (2015)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (a) प्रश्न. 2 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? (2009) (a) साहित्य उत्तर: (c) प्रश्न. 3 अटल नवप्रवर्तन (इनोवेशन) मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? (2019) (a) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) की आवश्यकता क्यों है? भारत में रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पी.पी.पी. मॉडल की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (2022) प्रश्न. सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडल के अधीन संयुक्त उपक्रमों के माध्यम से भारत में विमानपत्तनों के विकास का परीक्षण कीजिये। इस संबंध में प्राधिकरणों के समक्ष कौन सी चुनौतियाँ हैं? (2017) |

जैव विविधता और पर्यावरण

अनुच्छेद 371A एवं नगालैंड में कोयला खनन पर इसका प्रभाव

प्रिलिम्स के लिये:अनुच्छेद 371A, रैट-होल माइनिंग मेन्स के लिये:अनुच्छेद 371A की सीमाएँ एवं चुनौतियाँ, सतत् खनन प्रथाएँ, सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371A के कारण नगालैंड में कोयला खनन का विनियमन गंभीर रूप से बाधित है। विशेष रूप से रैट-होल माइनिंग विस्फोट में हाल ही में हुई मौतों के आलोक में, नागा प्रथागत कानून को संरक्षित करने वाला यह खंड सरकार के लिये छोटे पैमाने पर खनन को विनियमित करना और अधिक जटिल बना देता है।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371A क्या है?

- नगालैंड (तत्कालीन नागा हिल्स औएवंर तुएनसांग क्षेत्र) को विशेष प्रावधान प्रदान करते हुए, वर्ष 1962 में 13वें संशोधन के हिस्से के रूप में अनुच्छेद 371A को संविधान (भाग XXI) में प्रस्तुत किया गया था।

- अनुच्छेद 371A के अनुसार, जब तक नगालैंड विधान सभा एक प्रस्ताव द्वारा निर्णय नहीं लेती, संसद का कोई भी अधिनियम नागाओं की धार्मिक अथवा सामाजिक प्रथाओं, नागा प्रथागत कानून एवं प्रक्रिया, नागरिक एवं आपराधिक न्याय प्रशासन के संबंध में नागालैंड पर लागू नहीं होगा। इसमें नागा प्रथागत कानून के अनुसार किये गए निर्णय और साथ ही भूमि तथा उसके संसाधनों का स्वामित्व एवं हस्तांतरण शामिल है।

- इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार के पास भूमि और उसके संसाधनों पर सीमित अधिकार तथा अधिकार क्षेत्र है, जो स्थानीय समुदायों के स्वामित्व एवं नियंत्रण में हैं व उनके प्रथागत कानूनों और प्रथाओं द्वारा शासित हैं।

किस राज्य में कब लागू हुआ अनुच्छेद 371 और क्यों?

नगालैंड में रैट-होल माइनिंग को कैसे विनियमित किया जाता है?

- नगालैंड में कोयला खनन:

- नगालैंड के पास कुल 492.68 मिलियन टन का महत्त्वपूर्ण कोयला भंडार है, लेकिन यह बड़े क्षेत्र में फैले छोटे-छोटे हिस्सों में अनियमित और असंगत रूप से फैला हुआ है।

- वर्ष 2006 में स्थापित नगालैंड कोयला खनन नीति, कोयला भंडार की बिखरी हुई प्रकृति के कारण रैट-होल माइनिंग की अनुमति देती है, जिससे बड़े पैमाने पर संचालन अव्यवहार्य हो जाता है।

- रैट-होल माइनिंग संकीर्ण क्षैतिज सुरंगों या रैट-होल से कोयला निकालने की एक विधि है, जिसे अक्सर हाथ से खोदा जाता है और दुर्घटनाओं तथा पर्यावरणीय खतरों का खतरा होता है।

- रैट-होल माइनिंग/खनन लाइसेंस, जिन्हें स्मॉल पॉकेट डिपाॅज़िट लाइसेंस के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से वैयक्तिक भूमि स्वामियों को सीमित अवधि और विशिष्ट शर्तों के साथ प्रदान किये जाते हैं।

- नगालैंड कोयला नीति, 2014 (प्रथम संशोधन) की धारा 6.4 (ii) के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करने हेतु खनन क्षेत्र 2 हेक्टेयर से अधिक नहीं होना चाहिये तथा 1,000 टन की वार्षिक कोयला उत्पादन सीमा के साथ भारी मशीनरी के उपयोग पर प्रतिबंध है।

- रैट-होल खनन कार्यों के लिये पर्यावरणीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये वन और पर्यावरण सहित संबंधित विभागों से सहमति की आवश्यकता होती है।

- राज्य सरकार द्वारा जारी उचित मंज़ूरी और परिभाषित खनन योजनाओं के बावजूद, नगालैंड में अवैध खनन जारी है।

- जीविका के लिये कोयला खनन पर स्थानीय समुदायों की निर्भरता अवैध खनन के संबंध में विनियामक प्रयासों को और जटिल बनाती है क्योंकि कड़े नियम स्थानीय समुदायों की आजीविका को प्रभावित कर सकते हैं जिसका समाधान करने के लिये आर्थिक हितों और पर्यावरणीय संबंधी चिंताओं के बीच एक संतुलन स्थापित करने की आवश्यकता है।

- अनुच्छेद 371A और नगालैंड में रैट-होल खनन पर नियंत्रण:

- यह अनुच्छेद नगालैंड के समुदायों को उनकी भूमि और संसाधनों पर विशेष अधिकार अक प्रावधान करता है जिससे सरकारों के लिये इन अधिकारों को प्राभावित करने वाले नियम कार्यान्वित करना मुश्किल हो जाता है।

- नगालैंड सरकार लघु स्तर के खनन कार्यों, विशेष रूप से अनुच्छेद 371A से संबंधित प्रावधानों के आधार पर वैयक्तिक भूमि स्वामियों द्वारा किये जाने वाले खनन कार्यों को प्रभावी ढंग से विनियमित करने के लिये संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है।

- रैट-होल खनन के दौरान हाल ही में हुई मौतें अनियमित खनन प्रथाओं से संबधित सुरक्षा जोखिमों को उजागर करती हैं। ये घटनाएँ उचित सुरक्षा उपायों के अभाव को दर्शाती हैं और प्रभावी नियमों के कार्यान्वन की तात्कालिकता को उजागर करती हैं।

|

नोट:

|

आगे की राह

- अवैध खनन गतिविधियों पर नकेल कसने के लिये निगरानी और प्रवर्तन उपायों को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें उल्लंघनकर्त्ताओं के लिये निगरानी, निरीक्षण एवं दंड में वृद्धि शामिल है।

- सुरक्षा और पर्यावरण मानकों के अनुपालन के महत्त्व पर ज़ोर देते हुए, अनियमित खनन के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में स्थानीय समुदायों को शिक्षित करने के लिये आउटरीच कार्यक्रम आयोजित करने चाहिये।

- संधारणीय और ज़िम्मेदार खनन प्रथाओं के लिये व्यापक रणनीति विकसित करने की दिशा में सरकारी एजेंसियों, स्थानीय समुदायों, खनन लाइसेंस धारकों एवं पर्यावरण संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

और पढ़ें: रैट-होल माइनिंग

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नQ. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद, कोयला खनन अभी भी विकास के लिये अपरिहार्य है"। विवेचना कीजिये। (2017) |

जैव विविधता और पर्यावरण

नाइट्रोजन प्रदूषण

प्रिलिम्स के लिये:नाइट्रोजन प्रदूषण, UNEP, नाइट्रोजन आधारित उर्वरक, अमोनिया, वायु प्रदूषण, मेथेमोग्लोबिनेमिया, स्ट्रैटोस्फेरिक ओज़ोन परत, यूट्रोफिकेशन मेन्स के लिये:नाइट्रोजन प्रदूषण के स्रोत, नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव, नाइट्रोजन के प्रमुख यौगिक और उनके प्रभाव |

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में किये शोध के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की कुल नदियों की उप-बेसिन का एक तिहाई हिस्सा नाइट्रोजन प्रदूषण से दूषित हो जाएगा जिसके कारण स्वच्छ जल की कमी का सामना करना पड़ सकता है।

नाइट्रोजन प्रदूषण क्या है?

- परिचय: नाइट्रोजन प्रदूषण का तात्पर्य पर्यावरण में, मुख्य रूप से जल स्रोतों जैसे नदियों और झीलों में नाइट्रोजन यौगिकों की अत्यधिक मात्रा से है।

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक वर्ष 200 मिलियन टन अभिक्रियाशील नाइट्रोजन, कुल नाइट्रोजन का 80%, पर्यावरण में उत्सर्जित होता है।

- नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक नाइट्रोजन-आधारित उर्वरक की बढ़ती खपत है जिसकी वैश्विक स्तर पर वर्ष 1978 और वर्ष 2014 के बीच खपत में दोगुना वृद्धि हुई।

- मनुष्यों द्वारा विभिन्न कार्यों से उत्सर्जित अभिक्रियाशील नाइट्रोजन की मात्रा वर्तमान में प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण उत्सर्जित नाइट्रोजन की मात्रा से अधिक है।

- नाइट्रोजन प्रदूषण के स्रोत:

- कृषि गतिविधियाँ: नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक नाइट्रोजन-आधारित उर्वरक की बढ़ती खपत है, जो उपयोग के दौरान भूजल को दूषित कर सकता है अथवा सतही जल स्रोतों में प्रवाहित हो सकता है।

- औद्योगिक प्रक्रियाएँ: विनिर्माण प्रक्रियाओं, विशेष रूप से नाइट्रोजन-आधारित रसायनों और उर्वरकों के उत्पादन के दौरान पर्यावरण में नाइट्रोजन यौगिकों का उत्सर्जन होता है।

- उद्योगों में जीवाश्म ईंधन के दहन से भी वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जित होता है।

- पशुधन: पशुधन अपशिष्ट, मुख्य रूप से खाद और पशुओं का मूत्र, में अमोनिया जैसे नाइट्रोजन यौगिक होते हैं जो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं।

- पशुधन अपशिष्ट के अनुचित भंडारण और प्रबंधन से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ सकती है, जल स्रोत दूषित हो सकते हैं तथा सुपोषण/यूट्रोफिकेशन में वृद्धि हो सकती है।

- पशुधन क्षेत्र वर्तमान में प्रति वर्ष 65 टेराग्राम (Tg) नाइट्रोजन उत्सर्जित करता है जो वर्तमान में कुल मानव-प्रेरित नाइट्रोजन उत्सर्जन का एक तिहाई है।

- बायोमास दहन: वनाग्नि और ईंधन के रूप में पशुओं के उपलों का इस्तेमाल करने से वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) तथा नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) का उत्सर्जन होता है।

- ये उत्सर्जन वायु प्रदूषण में योगदान करते हैं और वायुमंडलीय रसायन विज्ञान तथा जलवायु पर क्षेत्रीय एवं वैश्विक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

- नाइट्रोजन प्रदूषण के प्रमुख प्रभाव:

- यूट्रोफिकेशन: अतिरिक्त नाइट्रोजन जलीय पादप के लिये पोषक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जिससे शैवाल और अन्य जलीय वनस्पतियों की अत्यधिक वृद्धि होती है। इस घटना को यूट्रोफिकेशन के रूप में जाना जाता है जिससे शैवाल का विकास होता है।

- इससे ऑक्सीजन रहित क्षेत्र (मृत क्षेत्र) बन जाते हैं, जहाँ जलीय जीवन (वनस्पति एवं जीव) की घुटकर मृत्यु हो जाती है।

- मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव: नाइट्रोजन प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ सकता है।

- वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) का उच्च स्तर अस्थमा जैसी श्वसन स्थितियों को बढ़ा सकता है और श्वसन संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है।

- इससे क्षोभमंडल ओज़ोन का भी निर्माण होता है जो श्वसन संबंधी बीमारियाँ उत्पन्न करता है।

- पेय जल में नाइट्रेट संदूषण जनित मेथेमोग्लोबिनेमिया या "ब्लू बेबी सिंड्रोम" विशेष रूप से शिशुओं के लिये स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न कर सकता है।

- वायु में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO2) का उच्च स्तर अस्थमा जैसी श्वसन स्थितियों को बढ़ा सकता है और श्वसन संक्रमण के खतरे को बढ़ा सकता है।

- ओज़ोन क्षरण: वायुमंडल में जारी नाइट्रस ऑक्साइड (N2O) समतापमंडलीय ओज़ोन परत के क्षय का कारण बन सकता है, जो पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी (UV) विकिरण से बचाता है।

- ओज़ोन परत के क्षरण से मनुष्यों में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है, साथ ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र एवं फसलों को भी नुकसान हो सकता है।

- अनुमानित 77% लोग वायु के सुरक्षित स्तर से परे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वार्षिक औसत सांद्रता में साँस ले रहे होते हैं।

- यूट्रोफिकेशन: अतिरिक्त नाइट्रोजन जलीय पादप के लिये पोषक उर्वरक के रूप में कार्य करता है, जिससे शैवाल और अन्य जलीय वनस्पतियों की अत्यधिक वृद्धि होती है। इस घटना को यूट्रोफिकेशन के रूप में जाना जाता है जिससे शैवाल का विकास होता है।

- संबंधित सरकारी पहल:

- भारत स्टेज उत्सर्जन मानक: वाहनों और उद्योगों के लिये सख्त उत्सर्जन मानकों का उद्देश्य नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन पर अंकुश लगाना है, जो वायु तथा जल प्रदूषण के प्रमुख कारक हैं।

- पोषक तत्त्व-आधारित सब्सिडी: यह नीति पोषक तत्त्व के अधिक कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करते हुए कंट्रोल्ड-रिलीज़ उर्वरकों के अनुप्रयोग को प्रोत्साहित करती है।

- मृदा स्वास्थ्य कार्ड: किसानों को जारी किये गए, ये कार्ड संतुलित पोषक तत्त्व अनुप्रयोग को बढ़ावा देते हुए, मृदा में पोषक तत्त्व की स्थिति और अनुकूलित उर्वरक सिफारिशें प्रदान करते हैं।

- नैनो यूरिया: यह भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड (Indian Farmers Fertiliser Cooperative Limited- IFFCO) द्वारा पेटेंट और बेचा जाने वाला उर्वरक है जिसे व्यावसायिक अनुप्रयोग के लिये सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है।

- नैनो यूरिया पारंपरिक यूरिया के असंतुलित एवं अंधाधुंध उपयोग को कम कर फसल उत्पादकता को बढ़ाता है।

नोट: मार्च 2019 में, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने संधारणीय नाइट्रोजन प्रबंधन के लिये एक प्रस्ताव अपनाया।

नाइट्रोजन से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

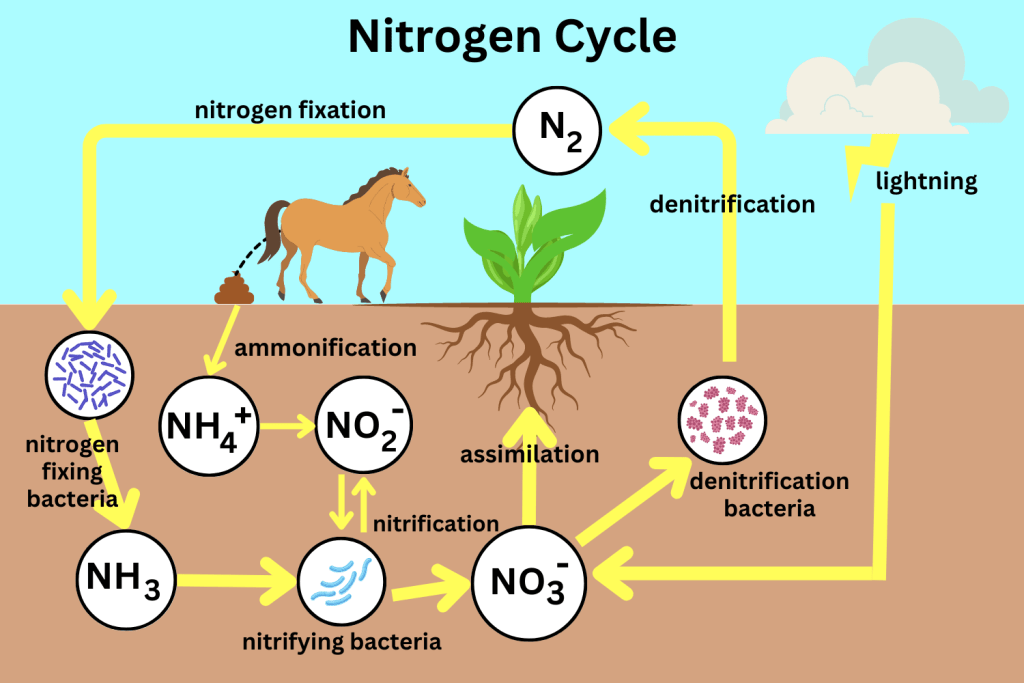

- परिचय: नाइट्रोजन,जीवों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्त्व है। यह अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन, क्लोरोफिल तथा कई विटामिन का एक घटक है।

- वायुमंडल द्वारा नाइट्रोजन (N2) की अटूट आपूर्ति होती है, लेकिन अधिकांश जीव सीधे तौर पर इसके मौलिक रूप का उपयोग नहीं कर सकते हैं।

- पौधों द्वारा इसे ग्रहण करने से पहले नाइट्रोजन को 'स्थिर' (अमोनिया, नाइट्राइट या नाइट्रेट में परिवर्तित कर) उपयोग करते हैं।

- नाइट्रोजन स्थिरीकरण: पृथ्वी पर नाइट्रोजन स्थिरीकरण तीन अलग-अलग तरीकों से किया जाता है:

- N-फिक्सिंग रोगाणुओं द्वारा (बैक्टीरिया एवं नीले-हरे शैवाल)

- औद्योगिक प्रक्रियाओं द्वारा (उर्वरक कारखाने)

- वायुमंडलीय प्रकाश द्वारा एक सीमित सीमा तक।

- नाइट्रोजन के मुख्य यौगिक:

|

यौगिक |

स्रोत |

लाभ |

प्रभाव |

|

नाइट्रस ऑक्साइड (N20) |

कृषि, उद्योग, दहन |

रॉकेट प्रणोदक में प्रयुक्त एवं चिकित्सा प्रक्रियाओं में लाफिंग गैस के रूप में उपयोग किया जाता है। |

ग्रीनहाउस गैस के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड से 300 गुना अधिक शक्तिशाली - समतापमंडलीय ओजोन परत की कमी का कारण बनता है, जो हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाता है। |

|

डाई-नाइट्रोजन (N2) |

हम जिस हवा में साँस लेते हैं उसका 78% हिस्सा इसी से बनता है। |

पृथ्वी पर जीवन के लिये एक स्थिर वातावरण बनाए रखता है। |

हानिरहित तथा रासायनिक रूप से अप्रतिक्रियाशील |

|

अमोनिया(NH3) |

खाद, मूत्र, उर्वरक, बायोमास दहन |

अमीनो एसिड, प्रोटीन और एंज़ाइमों के लिये आधार एवं आमतौर पर उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। |

सुपोषण का कारण बनता है एवं जैवविविधता को प्रभावित करता है, हवा में कणिका पदार्थ बनाता है, साँस लेने में तकलीफ, फेफड़ों की कार्यप्रणाली को प्रभावित करके तथा अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों को बढ़ाकर स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। |

|

नाइट्रेट (NO3) |

अपशिष्ट जल, कृषि, NOx का ऑक्सीकरण |

उर्वरकों और विस्फोटकों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। |

हवा में सूक्ष्म कण बनाते हैं और साथ ही भूजल में घुलकर स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिसे ब्लू-बेबी सिंड्रोम के रूप में जाना जाता है। जल निकायों में सुपोषण की ओर ले जाता है। |

|

नाइट्रिक ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड |

परिवहन, उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र से दहन |

मानव शरीर क्रिया विज्ञान के लिये आवश्यक (NO) |

प्रमुख वायु प्रदूषक, हृदय रोग तथा श्वसन संबंधी बीमारी में योगदान देता है। |

आगे की राह

- सतत् कृषि पद्धतियाँ: सटीक कृषि (उर्वरक की सही मात्रा को सही जगह पर लगाना) और कवर क्रॉपिंग (मिट्टी के कटाव तथा पोषक तत्त्वों के बहाव को रोकने के लिये ऑफ-सीज़न के दौरान पौधों की वृद्धि) जैसी तकनीकों को लागू करने से उर्वरक के उपयोग को कम करने एवं प्रदूषण को कम करने में मदद मिल सकती है।

- बेहतर अपशिष्ट जल उपचार: अपशिष्ट जल उपचार बुनियादी ढाँचे का उन्नयन और विस्तार औद्योगिक तथा शहरी सीवेज का उचित उपचार एवं निपटान सुनिश्चित करता है, जिससे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों को जल निकायों में प्रवेश करने से रोका जा सकता है।

- हरित बुनियादी ढाँचे को प्रोत्साहन: ग्रीन रूफ, वर्षा उद्यान और पारगम्य फुटपाथ जैसी हरित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये प्रोत्साहन तथा सब्सिडी की पेशकश करना, जो वर्षा जल को अवशोषित एवं फिल्टर करके नाइट्रोजन अपवाह को कम करने में मदद करते हैं।

- सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना: किसानों, औद्योगिक संचालकों और आम जनता के बीच ज़िम्मेदार जल तथा नाइट्रोजन प्रबंधन प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना सतत् प्रथाओं को बढ़ावा देने एवं प्रदूषण को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से मृदा में नाइट्रोजन को बढ़ाता है/बढ़ाते हैं? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित तत्त्व समूहों में से का कौन-सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिये मूलतः उत्तरदायी था? (2012) (a) हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम उत्तर: (b)

उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. सिक्किम भारत में प्रथम 'जैविक राज्य' है। जैविक राज्य के पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ क्या-क्या होते हैं? (2018) |