अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-चीन संबंधों की जटिलता और भविष्य

- 02 Apr 2025

- 22 min read

यह एडिटोरियल 02/04/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “China-India ties across the past and into the future” पर आधारित है। लेख में इस बात पर बल दिया गया है कि एक साझा ऐतिहासिक विरासत में निहित भारत-चीन संबंध विकसित रणनीतिक गतिशीलता पर आधारित हैं जिनका पिछले 75 वर्षों में सहयोग और विवाद का जटिल संतुलन को बना हुआ है।

प्रिलिम्स के लिये:BRICS कज़ान शिखर सम्मेलन- 2024, BRICS, SCO, G20, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB), भारत-मध्य पूर्व-यूरोप गलियारा, SAGAR रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), ASEAN, चाइना प्लस वन रणनीति, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, PM-DevINE, BIMSTEC, IN-SPACe, भारत सेमीकंडक्टर मिशन मेन्स के लिये:भारत-चीन द्विपक्षीय संबंध, सहयोग और विवाद। |

राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर, भारत-चीन संबंध विश्व के सबसे महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों में से एक बन गए हैंजो जटिल, महत्त्वपूर्ण और सभ्यतागत गहराई में निहित हैं। निरंतर रणनीतिक मतभेदों के बावजूद, दोनों राष्ट्र व्यापार, बहुपक्षवाद और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से जुड़े हुए हैं। अपने दृष्टिकोण को दोहराते हुए, चीन ने "एलीफैंट-ड्रैगन डुएट" का आह्वान किया जो दोनों प्रमुख एशियाई राष्ट्रों के बीच शांतिपूर्ण, सहकारी सह-अस्तित्व के लिये एक प्रतीकात्मक आह्वान को दर्शाता है। उभरती शक्तियों के रूप में भारत और चीन को अब संवाद, आपसी सम्मान और रणनीतिक संतुलन के माध्यम से इस संबंध को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

भारत और चीन के संबंध समय के साथ किस प्रकार विकसित हुए हैं?

- कूटनीतिक आधार: भारत और चीन ने वर्ष 1950 में राजनयिक संबंध स्थापित किये, जिसकी नींव वर्ष 1954 के पंचशील समझौते पर रखी गयी।

- इस समझौते में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और अहस्तक्षेप पर ज़ोर दिया गया, जो उनके द्विपक्षीय संबंधों का आधार बन गया।

- रणनीतिक नेतृत्व और उच्च-स्तरीय मार्गदर्शन: दशकों से, नेतृत्व बैठकों ने महत्त्वपूर्ण चरणों के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक दिशा प्रदान की है।

- BRICS कज़ान शिखर सम्मेलन- 2024 के अवसर पर भारत और चीन ने आपसी सहयोग में एक नए अध्याय का संकेत दिया।

- आर्थिक जुड़ाव और व्यापार साझेदारी: चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना हुआ है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार सत्र 2023-24 में 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।

- तनाव के बावजूद, भारत दूरसंचार, एक्टिव फार्मास्युटिकल कॉम्पोनेन्ट्स (API) और इलेक्ट्रॉनिक घटकों का आयात जारी रख रहा है, जिससे आर्थिक अंतरनिर्भरता मज़बूत हो रही है।

- यद्यपि व्यापार संबंध विषम हैं, फिर भी वे विनिर्माण आपूर्ति शृंखलाओं और औद्योगिक इनपुट में गहन एकीकरण को दर्शाते हैं।

- भारत लौह अयस्क, कार्बनिक रसायन और कच्चे माल का भी निर्यात करता है, जो संसाधन-संचालित निर्यात संरचना का संकेत देता है।

- निवेश और आपूर्ति शृंखला संबंध: भारत के यूनिकॉर्न पारिस्थितिकी तंत्र और उच्च तकनीक उद्योगों में चीनी निवेश महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- वर्ष 2020 में 18 भारतीय यूनिकॉर्न को चीन से 3.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश प्राप्त हुआ, जो पूंजी संबंधों को दर्शाता है।

- सांस्कृतिक एवं सभ्यतागत समन्वय: ह्वेनसांग और मॉन्क बोधिधर्म जैसे ऐतिहासिक व्यक्तित्व गहन सांस्कृतिक संबंधों एवं साझा सभ्यतागत लोकाचार के उदाहरण हैं।

- अप्रैल 2025 में विश्वभारती विश्वविद्यालय टैगोर की चीन यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने पर एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है।

- संचालित शैक्षिक सहयोग एवं भाषा शिक्षण कार्यक्रमों ने सॉफ्ट पावर के आदान-प्रदान को और अधिक संस्थागत बना दिया है।

- आयुर्वेद, योग और भारतीय शास्त्रीय कलाओं में चीन की रुचि बढ़ती सांस्कृतिक ग्रहणशीलता एवं पारस्परिक जिज्ञासा को दर्शाती है।

- हाल ही में सीधी उड़ानों और वीज़ा सुविधा की बहाली के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को पुनर्जीवित किया गया है, जिससे शैक्षिक और पर्यटन आदान-प्रदान को बढ़ावा मिला है।

- रक्षा एवं सामरिक वार्ता: कोर कमांडर स्तर की नियमित बैठकें तथा परामर्श एवं समन्वय के लिये कार्य तंत्र जारी है।

- मार्च 2025 में आयोजित भारत-चीन सीमा मामलों पर परामर्श एवं समन्वय हेतु 33वें कार्य तंत्र (WMCC) की बैठक में भारत एवं चीन आगामी विशेष प्रतिनिधियों की बैठक की तैयारी करने तथा सीमा प्रबंधन उपायों को बढ़ाने पर सहमत हुए।

- बहुपक्षीय सहयोग: भारत और चीन BRICS, SCO, G20 एवं एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक (AIIB) जैसे बहुपक्षीय मंचों में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

- वर्ष 2024 में, दोनों राष्ट्रों ने वैश्विक दक्षिण एकजुटता का समर्थन किया और SCO कार्यढाँचे के भीतर बहुध्रुवीयता को बढ़ावा दिया।

- बुनियादी अवसंरचना और कनेक्टिविटी: भारत, PoK में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) पर संप्रभुता संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए चीन की बेल्ट एंड रोड पहल में शामिल नहीं हुआ है।

- भारत क्षेत्रीय संपर्क नेतृत्व को स्थापित करने के लिये चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) और SAGAR रणनीति जैसे विकल्पों को बढ़ावा देता है।

- जल सहयोग और हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझाकरण: चीन ने वर्ष 2024 के बाद की वार्ता में ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों पर हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करना फिर से शुरू कर दिया है।

- जल-संधि का न होना चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन वर्तमान तंत्र पूर्व चेतावनी प्रणाली सुनिश्चित करता है।

- सीमा प्रबंधन और विश्वास निर्माण: गोगरा, गलवान और पैंगोंग त्सो में पारस्परिक सैन्य वापसी एवं नो-पेट्रोल ज़ोन की स्थापना का उद्देश्य स्थिरता लाना है।

- देपसांग और डेमचोक में वर्ष 2024 में सफलता देखी गई, जो वर्ष 2020 के गतिरोध के बाद से प्रगति को दर्शाता है।

- सहयोग के अन्य क्षेत्र: भारत और चीन G20 और BRICS के माध्यम से जलवायु परिवर्तन कूटनीति, आपदा राहत और वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में सहयोग करते हैं।

- संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना, महामारी मोचन तंत्र और विकास वित्त में संयुक्त प्रयास व्यापक रणनीतिक अभिसरण को दर्शाते हैं।

- चीन भारत की अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसी पहलों का समर्थन करता है तथा दोनों देशों की ऊर्जा परिवर्तन में साझी हिस्सेदारी है।

- AIIB और न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) जैसी बहुपक्षीय बैंकिंग संस्थाओं में सहयोग उनकी क्षेत्रीय नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है।

भारत-चीन संबंधों में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

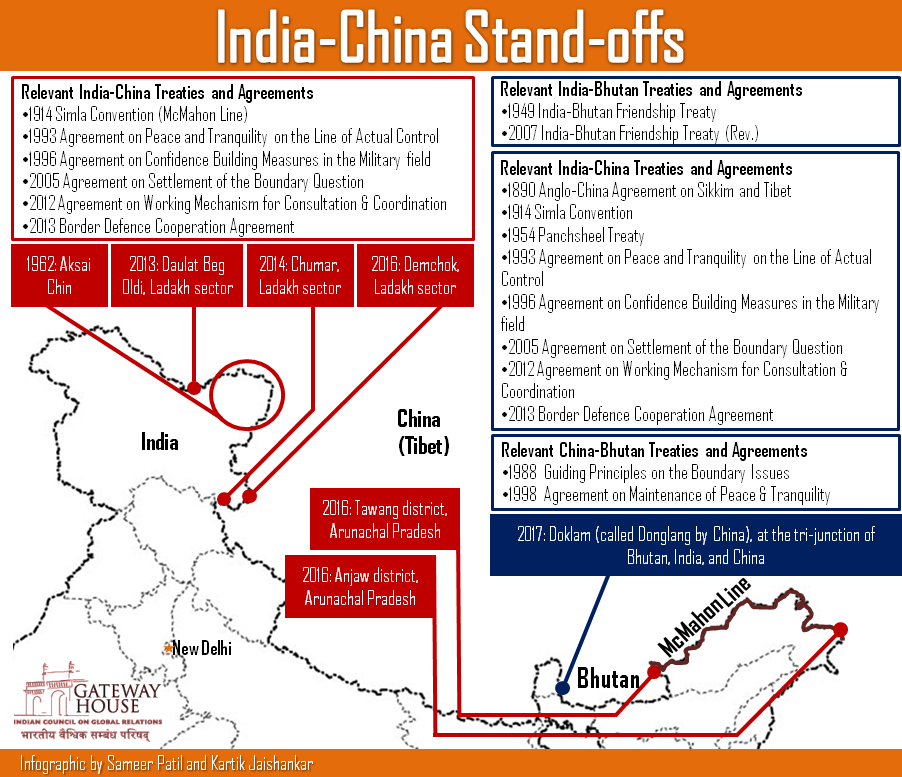

- लगातार सीमा विवाद: 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) अभी भी अनिर्धारित है तथा दोनों ओर से लगातार घुसपैठ एवं बुनियादी अवसंरचना का निर्माण होता रहता है।

- चीन अक्साई चीन के 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्ज़ा कर चुका है और अरुणाचल प्रदेश के 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है।

- भारत, सीमा पर चीन के ड्यूल-यूज़ विलेज के निर्माण को क्षेत्रीय नियंत्रण को कम करने की रणनीति (खुले संघर्ष के बिना, धीरे-धीरे, गुप्त रूप से क्षेत्र पर अतिक्रमण) के रूप में देखता है।

- LAC क्षेत्रों पर पारस्परिक रूप से सहमत मानचित्रों की अनुपस्थिति ने सत्यापन एवं गश्त समन्वय की चुनौतियों को बढ़ा दिया है।

- देपसांग और चार्डिंग-निंगलुंग नाला के शेष टकराव बिंदुओं पर अभी भी वार्ता चल रही है।

- गलवान घटना और विश्वास की कमी: गलवान संघर्ष- 2020, जिसके परिणामस्वरूप 20 भारतीय सैनिक मारे गए, ने रणनीतिक दरार उत्पन्न कर दी।

- कई बार मतभेद होने के बावजूद विश्वास का स्तर कम बना हुआ है, जिससे संबंधों को सामान्य बनाने में बाधा आ रही है।

- आर्थिक असंतुलन और व्यापार घाटा: चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा (2023-24) में 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया, जो सत्र 2022-23 में 83.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

- API, इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर पैनल जैसे महत्त्वपूर्ण आयातों में चीनी प्रभुत्व भारत के व्यापार लाभ को प्रभावित करता है।

- यह संरचनात्मक असंतुलन भारत के कम मूल्य वाले निर्यात बनाम उच्च मूल्य वाले चीनी आयात को दर्शाता है, जिससे निर्भरता बढ़ती है।

- मौजूदा FTA के तहत ASEAN साझेदारों के माध्यम से चीन के मार्ग बदलने से भारत के डंपिंग विरोधी प्रयासों को प्रायः नुकसान पहुँचता है।

- पाकिस्तान के साथ सामरिक गठबंधन: चीन का CPEC PoK से होकर गुजरता है, जो भारतीय संप्रभुता का उल्लंघन करता है और चीन-पाकिस्तान सामरिक गठबंधन को गहरा करता है।

- पाकिस्तान के साथ चीन का सैन्य और परमाणु सहयोग भारत की सामरिक असुरक्षा को बढ़ाता है।

- तकनीकी निर्भरता: भारत के स्मार्टफोन बाज़ार पर चीनी कंपनियों का प्रभुत्व है, जिनकी बाज़ार हिस्सेदारी लगभग 75% है।

- प्रतिबंधों के बावजूद, कई भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन और दूरसंचार क्षेत्र चीनी तकनीक एवं बैटरियों पर निर्भर हैं।

- सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की भारत की आकांक्षाएँ पारिस्थितिकी तंत्र की गहराई और तकनीकी विशेषज्ञता की कमी के कारण बाधित हो रही हैं।

- डिजिटल हार्डवेयर आयात के लिये सुदृढ़ नियामक कार्यढाँचे का अभाव महत्त्वपूर्ण बुनियादी अवसंरचना को व्यवधान के प्रति सुभेद्य बनाता है।

- साइबर खतरे और डिजिटल सर्विलांस : चीन से जुड़े चामेलगैंग और अन्य खतरनाक साइबर तत्त्वों ने भारत के स्वास्थ्य सेवा एवं पावर ग्रिड नेटवर्क को निशाना बनाया है।

- भारत ने सुरक्षा चिंताओं के कारण 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया और हुआवेई जैसी फर्मों को 5G परीक्षणों से बाहर रखा।

- जल एवं पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी नदियों पर चीन का नियंत्रण भारत की जल सुरक्षा के लिये खतरा है।

- मेडोग और पूर्ववर्ती जांगमू बाँध पर चीन की वृहत बाँध योजनाओं में भारत के साथ परामर्श का अभाव है।

- समुद्री और क्षेत्रीय प्रभाव: मेरीटाइम सिल्क रोड और ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’ रणनीति के तहत श्रीलंका, मालदीव और म्याँमार में चीन की उपस्थिति भारत के लिये चुनौती है।

- वैश्विक मंच और कूटनीतिक अवरोध: चीन लगातार भारत की परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीट के प्रयास को अवरुद्ध करता रहा है।

- यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध समितियों में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को संरक्षण प्रदान करता है, जिससे भारत की वैश्विक महत्त्वाकांक्षाएँ विफल हो जाती हैं।

भारत-चीन संबंधों में नवीनतम घटनाक्रम क्या हैं?

- वर्ष 2025 में कूटनीतिक पुनर्स्थापन: भारत और चीन ने कार्यक्रमों और द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई।

- वर्ष 2024 के अंत में देपसांग और डेमचोक सैन्य वापसी पर एक महत्त्वपूर्ण समझौता हुआ।

- वार्ता तंत्र की बहाली: वर्ष 2025 में बीजिंग में 23 वीं विशेष प्रतिनिधियों की बैठक और उप मंत्री-विदेश सचिव बैठक आयोजित की गई।

- भारत एवं चीन सीमा मुद्दों पर आम सहमति पर पहुँचे और व्यावहारिक सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए।

- उच्च स्तरीय संपर्क: अक्तूबर 2024 में BRICS कज़ान शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई।

- यह पाँच वर्षों में उनकी पहली औपचारिक बैठक थी, जो संबंधों को पुनः सुधारने के उद्देश्य का संकेत देती है।

- जल विज्ञान संबंधी आँकड़े और तीर्थयात्रा: नदियों पर आँकड़े साझा करने तथा वर्ष 2025 की गर्मियों तक कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनः शुरू करने पर सहमति बनी।

- ये कदम संकट के बाद विश्वास-निर्माण और आत्मविश्वास दृढ़ करने के उपायों का संकेत देते हैं।

भारत और चीन अपने द्विपक्षीय संबंधों को किस प्रकार मज़बूत कर सकते हैं?

- रणनीतिक वार्ता को गहन बनाना: दोनों पक्षों को शेष टकराव बिंदुओं को हल करने के लिये SR-स्तर और WMCC वार्ता के माध्यम से गति बनाए रखनी चाहिये।

- जैसा कि भारत ने हाल ही में ज़ोर दिया था, वर्ष 2020 की घटनाएँ द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने का तरीका नहीं हैं और आगे की राह LAC के साथ पूर्ण विघटन, डी-एस्केलेशन और शांति स्थापना में निहित है।

- SCO और BRICS मंचों के माध्यम से सतत् सहभागिता बहुपक्षीय विश्वास और संघर्ष परिहार को सुदृढ़ करेगी।

- आर्थिक अंतरनिर्भरता को संतुलित करना: भारत को लाभकारी FDI प्रवाह को बनाए रखते हुए चाइना प्लस वन रणनीति के माध्यम से आपूर्ति शृंखलाओं में विविधता लानी चाहिये।

- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में पश्चिम में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिये चीनी निवेश का लाभ उठाने का सुझाव दिया गया है।

- सीमावर्ती बुनियादी अवसंरचना को मज़बूत करना: चीनी तैनाती से संतुलन के लिये LAC के साथ रणनीतिक सड़कों, ALG और निगरानी परिसंपत्तियों के निर्माण में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

- वर्ष 2024 में 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद का उद्देश्य पर्वतीय सामरिक पर्यवेक्षण क्षमता को बढ़ाना है।

- समुद्री प्रतिरोध को बढ़ावा देना: क्वाड सहयोग और सागरमाला पहल के माध्यम से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति को बढ़ाने की आवश्यकता है।

- अंडमान-निकोबार में हाल की तैनाती और ASEAN के साथ समन्वय से चीन की नौसैनिक पहुँच का मुकाबला करने में मदद मिलेगी।

- क्षेत्रीय विकास का नेतृत्व करना: दक्षिण एशियाई परिधि में सद्भावना निर्माण के लिये PM-DevINE, BIMSTEC और दक्षिण एशिया उप-क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (SASEC) जैसी पहलों को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

- नेपाल, भूटान और श्रीलंका में नई बुनियादी अवसंरचनाएँ क्षेत्र में चीन की BRI पहल का मुकाबला करने में मदद करेंगी।

- संकट प्रबंधन को संस्थागत बनाना: भविष्य में होने वाली घटनाओं को शीघ्रता से रोकने के लिये सैन्य कमांडों और राजनयिक चैनलों के बीच हॉटलाइन विकसित करने की आवश्यकता है।

- LAC स्तर पर संकट शमन उपकरण स्थापित करने के लिये संयुक्त प्रशिक्षण या सिमुलेशन प्रोटोकॉल की संभावना तलाशी जा सकती है।

- प्रौद्योगिकी नीति का पुनर्मूल्याँकन: PLI और डिजिटल इंडिया के तहत सेमीकंडक्टर, API एवं सौर उपकरणों में स्वदेशी क्षमता का निर्माण करने की आवश्यकता है।

- चीनी तकनीक पर निर्भरता कम करने के लिये IN-SPACe और भारत सेमीकंडक्टर मिशन महत्त्वपूर्ण हैं।

- सामरिक स्वायत्तता विकसित करना: चीन के साथ मूल हितों को बनाए रखते हुए, गुटनिरपेक्ष सिद्धांतों के साथ अमेरिका और क्वाड संबंधों को संतुलित करने की आवश्यकता है।

- बहुध्रुवीय एशिया को भारत की आवश्यकता है जो सभ्यतागत संतुलनकर्त्ता के रूप में कार्य करे, न कि भू-राजनीतिक गुटों के भीतर एक प्रतिनिधि के रूप में।

निष्कर्ष

भारत और चीन अपनी कूटनीतिक यात्रा के अगले चरण में प्रवेश कर रहे हैं, इसलिये निरंतर संवाद, रणनीतिक परिपक्वता एवं सहकारी बहुपक्षवाद आवश्यक होगा। साझा हितों को वैश्विक जिम्मेदारियों के साथ जोड़कर, दोनों देश एक स्थिर, बहुध्रुवीय एशिया को आकार दे सकते हैं तथा अधिक न्यायसंगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सार्थक योगदान दे सकते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. “भारत-चीन संबंधों में सहयोग, प्रतिस्पर्द्धा और टकराव की विशेषता है।” वर्तमान भू-राजनीतिक संदर्भ में इस त्रिपक्षीय गतिशीलता की समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. कभी-कभी समाचारों में आने वाला 'बेल्ट ऐन्ड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative) किसके मामलों के संदर्भ में आता है? (2016) (a) अफ्रीकी संघ उत्तरः (d) मेन्सप्रश्न 1. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सी.पी.ई.सी.) को चीन की अपेक्षाकृत अधिक विशाल 'एक पट्टी एक सड़क पहल’ के एक मूलभूत भाग के रूप में देखा जा रहा है। सी.पी.ई.सी. का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिये और भारत द्वारा उससे किनारा करने के कारण गिनाइये। (2018) |