इन्फोग्राफिक्स

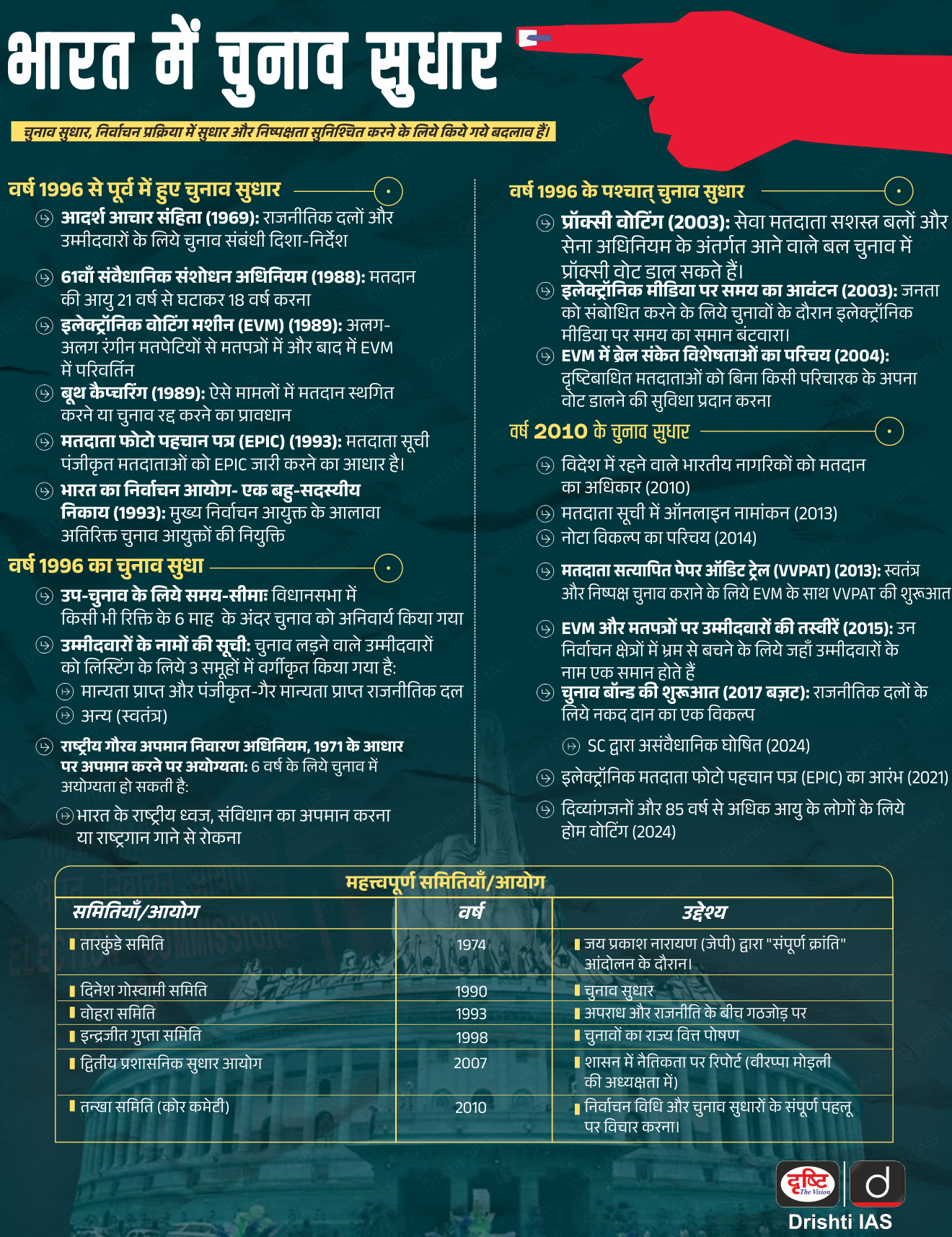

भारत में चुनाव सुधार

और पढ़ें: स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, भारत निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग को सशक्त बनाना

भारतीय राजव्यवस्था

आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण का मुद्दा

प्रिलिम्स के लिये:आरक्षण, इंद्रा साहनी निर्णय, अनुच्छेद 16(4), अनुच्छेद 16(4A), अनुच्छेद 16(4B), अनुच्छेद 15(4) मेन्स के लिये:सार्वजनिक रोज़गार और संबंधित निर्णयों में आरक्षण, धर्म के आधार पर आरक्षण |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2004 में आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को प्रदत्त 5% आरक्षण का मुद्दा पुनः चर्चा में है, जिससे धर्म-आधारित आरक्षण से संबंधित बहस दोबारा शुरू हो गई है।

आंध्रप्रदेश में मुसलमानों को आरक्षण की पृष्ठभूमि:

- परिचय:

- आंध्रप्रदेश में, जहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग 9.5% है, जबकि कुछ मुस्लिम समूह पूर्व से ही राज्य ओ.बी.सी. अनुसूची में शामिल हैं, जिसमें उन्हें 7% से 10% तक का आरक्षण कोटा प्राप्त है।

- हालाँकि, कर्नाटक और केरल के मॉडल का अनुसरण करते हुए सभी मुसलमानों को अन्य पिछडा वर्ग की श्रेणी में शामिल करने पर ज़ोर दिया गया है।

- आंध्रप्रदेश में, जहाँ मुसलमानों की आबादी लगभग 9.5% है, जबकि कुछ मुस्लिम समूह पूर्व से ही राज्य ओ.बी.सी. अनुसूची में शामिल हैं, जिसमें उन्हें 7% से 10% तक का आरक्षण कोटा प्राप्त है।

- वर्ष 2004 में आरक्षण:

- जून, 2004 में सरकार ने OBC सूची में शामिल करने के लिये राज्य में मुसलमानों की सामाजिक-आर्थिक एवं शैक्षिक स्थिति की जाँच की, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत 5% आरक्षण दिया गया।

- हालाँकि, आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संदर्भित किये बिना क्रीमी लेयर को आरक्षण की श्रेणी से बाहर न करने के लिये लागू किये जाने वाले आरक्षण कोटा को रद्द कर दिया था।

- न्यायालय ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को एक समान समूह (Homogenous Group) नहीं माना जा सकता है।

- न्यायालय के समक्ष प्रमुख प्रश्नों में से एक यह था कि क्या एक समूह के रूप में मुसलमान संवैधानिक ढाँचे के भीतर सकारात्मक कार्रवाई के हकदार हैं, जिस पर न्यायालय ने ने सकारात्मक कार्रवाई के पक्ष में निर्णय सुनाते हुए कहा कि इस तरह के आरक्षण धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं करते हैं।

- वर्ष 2005 में आरक्षण:

- पिछड़ा वर्ग आयोग ने समस्त मुस्लिम समुदाय को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा बताते हुए आरक्षण देने की सिफारिश की।

- राज्य सरकार ने फिर से मुसलमानों को 5% कोटा देने वाला एक अध्यादेश पेश किया, जिसे बाद में कानून से बदल दिया गया।

- उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि आयोग ने यह निष्कर्ष निकालने के लिये वस्तुनिष्ठ मानदंडों (एम. नागराज बनाम भारत संघ, 2006) पर भरोसा नहीं किया कि एक समूह के रूप में मुस्लिम आंध्र प्रदेश में पिछड़े थे, एक बार फिर कोटा को रद्द कर दिया गया।

- इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई, जिसने वर्ष 2010 में मामले की सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया।

- वर्तमान स्थिति:

- सर्वोच्च न्यायालय में अंतिम सुनवाई वर्ष 2022 के लिये निर्धारित की गई थी। हालाँकि, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (EWS) कोटा मुद्दे पर निर्णय होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करने का निर्णय किया।

- EWS कोटा नवंबर, 2022 में मंज़ूरी दे दी गई थी, लेकिन AP कोटा मुद्दे पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है।

- आंध्र के आरक्षण मॉडल से जुड़े मुद्दे:

- मुसलमानों को एक समरूप समूह मानना संविधान की मूल संरचना में समानता के सिद्धांत का उल्लंघन है।

- यह केवल धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर संवैधानिक निषेध का भी उल्लंघन करता है (अनुच्छेद 15(1) और 16(2))।

- उच्च न्यायालय ने पाया कि आंध्र प्रदेश की आरक्षण सीमा (46%) अनुच्छेद 15(4) और 16(4) के तहत प्रदत्त कोटा के अनुरूप है और इसमें मुसलमानों के लिये 5% आरक्षण देने से 50% की सीमा का उल्लंघन होता है, इस उल्लंघन के लिये बाध्यकारी कारणों की कमी पर प्रश्न उठाया।

अन्य राज्यों में समान धर्म आधारित आरक्षण:

- केरल: अपने 30% OBC कोटा के भीतर 8% मुस्लिम कोटा प्रदान करता है।

- तमिलनाडु और बिहार: अपने OBC कोटे में मुस्लिम जाति समूहों को भी शामिल करते हैं।

- कर्नाटक: 32% OBC कोटा के अंतर्गत मुसलमानों के लिये 4% उप-कोटा निर्धारित था।

- राज्य सरकार ने वर्ष 2023 में इस उप-कोटा को वोक्कालिगा और लिंगायतों के बीच पुनर्वितरित किया।

- कर्नाटक का हालिया मुद्दा:

- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कोटा के वर्गीकरण के संबंध में, विशेष रूप से श्रेणी II-B के तहत मुसलमानों के लिये "ब्लैंकेट रिज़र्वेशन" के मुद्दे को संबोधित करते हुए, कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को समन किया है।

- वर्तमान स्थिति: कर्नाटक OBC वर्गीकरण की श्रेणी II-B के तहत मुसलमानों को वर्गीकृत करता है, इसके अलावा श्रेणी I में 17 और श्रेणी II-A में 19 मुस्लिम जातियाँ शामिल हैं।

- NCBC की चिंता:

- NCBC मुसलमानों के लिये एक पृथक श्रेणी की आवश्यकता पर प्रश्न उठाती है और उनके पिछड़े वर्गीकरण को उचित ठहराने वाली रिपोर्टों की वैधता पर संदेह करती है।

- NCBC का दावा है कि OBC कोटा के भीतर वर्गीकरण के कारण कर्नाटक में मुसलमानों को स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश में विशेष प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।

- NCBC को चिंता है कि सभी मुसलमानों को स्थानीय निकाय चुनावों में किसी भी OBC या सामान्य श्रेणी की सीट से चुनाव लड़ने की अनुमति देने से अन्य योग्य OBC समुदाय अवसरों से वंचित हो सकते हैं।

- कर्नाटक सरकार का तर्क:

- कर्नाटक सरकार ने विभिन्न राज्य आयोगों द्वारा अनुशंसित मुसलमानों को न तो जाति और न ही धर्म, बल्कि पिछड़ा वर्ग मानते हुए श्रेणी II-बी के तहत वर्गीकृत को उचित ठहराया।

आरक्षण से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधान क्या हैं?

- संवैधानिक प्रावधान:

- संविधान का अनुच्छेद 16(4) "पिछड़े वर्ग के नागरिकों" के लिये आरक्षण की अनुमति देता है। राज्यों को यह निर्धारित करने का विवेक है कि किन समुदायों को पिछड़े वर्गों के रूप में रखा जा सकता है।

- अनुच्छेद 15 के तहत शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण के लिये अर्हता प्राप्त करने के लिये, एक समूह को पहले अपना सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन प्रदर्शित करना होगा तथा अनुच्छेद 16(4) के तहत सार्वजनिक रोज़गार में आरक्षण के लिये अधिकारियों को समूह के पिछड़ेपन और सार्वजानिक रोज़गार में इसके अपर्याप्त प्रतिनिधित्व दोनों को सुनिश्चित करना होगा।

- संविधान का अनुच्छेद 16(4) "पिछड़े वर्ग के नागरिकों" के लिये आरक्षण की अनुमति देता है। राज्यों को यह निर्धारित करने का विवेक है कि किन समुदायों को पिछड़े वर्गों के रूप में रखा जा सकता है।

- सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णय:

- चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य (वर्ष 1951):

- शैक्षिक संस्थानों में केवल जाति के आधार पर आरक्षण को समाप्त कर दिया।

- संविधान के प्रथम संशोधन का नेतृत्त्व किया।

- इंद्रा साहनी एवं अन्य बनाम भारत संघ, 1992:

- आरक्षण पर परिभाषित सीमाएँ:

- क्रीमी लेयर का बहिष्कार

- 50% कोटा सीमा

- पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं (एससी/एसटी को छोड़कर)।

- आरक्षण पर परिभाषित सीमाएँ:

- एम. नागराज बनाम भारत संघ मामला, 2006:

- अनुच्छेद 16 को बरकरार रखा (4A पदोन्नति में एससी/एसटी के लिये आरक्षण की अनुमति देता है)

- ऐसी नीतियों के लिये 3 शर्तें स्थापित की गईं:

- सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ापन

- अपर्याप्त प्रतिनिधित्व

- दक्षता को बनाए रखना

- जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता मामला, 2018:

- SC एवं ST के लिये पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति

- राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पिछड़ेपन पर मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं है।

- जनहित अभियान बनाम भारत संघ, 2022:

- सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संवैधानिक संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है जो पूरे भारत में सरकारी नौकरियों और कॉलेजों में अगड़ी जातियों के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (Economically Weaker Sections - EWS) के लिये 10% आरक्षण प्रदान करता है।

- चंपकम दोरायराजन बनाम मद्रास राज्य (वर्ष 1951):

भारत में धर्म-आधारित आरक्षण से संबंधित तर्क क्या हैं?

- भारत में धर्म-आधारित आरक्षण के पक्ष में तर्क:

- सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन: सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मुसलमान शिक्षा, रोज़गार और आय जैसे सामाजिक-आर्थिक असमानता के मामले में अन्य समुदायों से पीछे हैं।

- आरक्षण इस अंतर को कम करने में सहायता कर सकता है।

- संवैधानिक आदेश: भारतीय संविधान धार्मिक और सांस्कृतिक संप्रदाय के बावजूद सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिये सकारात्मक कार्रवाई का प्रावधान करता है।

- पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना: आरक्षण रोज़गार, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व वाले धार्मिक समूहों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकता है।

- सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन: सच्चर समिति की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में मुसलमान शिक्षा, रोज़गार और आय जैसे सामाजिक-आर्थिक असमानता के मामले में अन्य समुदायों से पीछे हैं।

- भारत में धर्म-आधारित आरक्षण के विरुद्ध तर्क:

- धर्मनिरपेक्षता: आलोचकों का तर्क है कि धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करना भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के विरुद्ध है, जो राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार की वकालत करता है।

- राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर करना: धर्म-आधारित आरक्षण राष्ट्रीय एकता को कमज़ोर कर सकता है क्योंकि इससे विभिन्न समुदायों के बीच वैचारिक विभाजन हो सकता है।

- आर्थिक मानदंड: आरक्षण केवल धर्म के स्थान पर आर्थिक मानदंडों पर आधारित होना चाहिये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ उन लोगों तक पहुँचे जो वास्तव में आर्थिक रूप से वंचित हैं, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो।

- प्रशासनिक चुनौतियाँ: धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करने से प्रशासनिक चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, जैसे लाभार्थियों की पहचान के लिये मानदंड निर्धारित करना एवं प्रणाली के दुरुपयोग को रोकना।

आगे की राह

- सामाजिक-आर्थिक मानदंड: धर्म के स्थान पर आरक्षण सामाजिक-आर्थिक मानदंडों पर आधारित हो सकता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ सबसे वंचित व्यक्तियों तक पहुँचे, यद्यपि उनका धर्म कुछ भी हो।

- शिक्षा के माध्यम से सशक्तीकरण: पिछड़े समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिये शैक्षिक बुनियादी ढाँचे में सुधार के साथ-साथ कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना।

- समावेशी नीतियाँ: धर्म आधारित आरक्षण का सहारा लिये बिना, शिक्षा, रोज़गार एवं स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में पिछड़े धार्मिक समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने वाली समावेशी नीतियों को लागू करना।

- संवाद एवं सर्वसम्मति: विभिन्न समुदाय, उनके सामने आने वाली सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों का समाधान करने के लिये आम सहमति पर पहुँचने के लिये सभी हितधारकों को शामिल करते हुए संवाद में शामिल हों, यह सुनिश्चित करते हुए कि उठाए गए कोई भी उपाय संवैधानिक मूल्यों एवं सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण प्रदान करने की संवैधानिक वैधता एवं सामाजिक-राजनीतिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। यह धर्मनिरपेक्षता, समानता एवं सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को किस प्रकार से प्रभावित करता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी/थीं? (2011)

नीचे दिये गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) धार्मिक अल्पसंख्यक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिये संवैधानिक आरक्षण के क्रियान्वयन का प्रवर्तन करा सकता है? परीक्षण कीजिये। (2018) |

जैव विविधता और पर्यावरण

एशिया महाद्वीप में जलवायु की स्थिति, 2023

प्रिलिम्स के लिये:विश्व मौसम विज्ञान संगठन, हीटवेव, हिमनद झील में विस्फोट, सुंदरबन, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष मेन्स के लिये:जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, सरकारी पहलें, संरक्षण |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO) ने जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डालने वाली "एशिया महाद्वीप में जलवायु की स्थिति (State of the Climate in Asia), 2023" शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

- इस रिपोर्ट में एशियाई महाद्वीप में चरम मौसमी घटनाओं, बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय परिवर्तनों के गंभीर परिणामों पर प्रकाश डाला गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु क्या हैं?

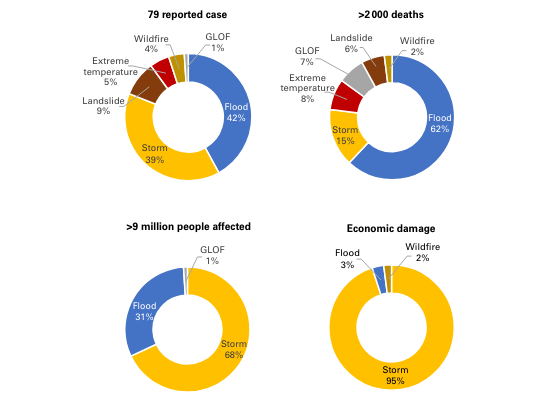

- सर्वाधिक आपदा-प्रवण क्षेत्र के रूप में एशिया:

- वर्ष 2023 में एशिया में 79 चरम मौसमी घटनाएँ घटित हुईं जिससे नौ मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए।

- इन आपदाओं के कारण 2,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।

- बाढ़ व तूफान के कारण वर्ष 2023 में एशिया में सबसे अधिक मौतें और साथ ही आर्थिक हानि हुई।

- रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक औसत की तुलना में एशिया महाद्वीप तेज़ी से तापमान वृद्धि हुई है और वर्ष 1961-1990 की अवधि के बाद से वार्मिंग की प्रवृत्ति लगभग दोगुनी हो गई है।

- रिपोर्ट में सतही तापमान, हिमनद के पीछे हटने और समुद्र स्तर में वृद्धि जैसे प्रमुख जलवायु परिवर्तन संकेतकों की तीव्र दर के कारण एशिया, यहाँ की अर्थव्यवस्था व पारिस्थितिक तंत्र पर संभावित गंभीर परिणामों पर विशेष बल दिया गया है।

- वर्ष 2023 में एशिया में 79 चरम मौसमी घटनाएँ घटित हुईं जिससे नौ मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए।

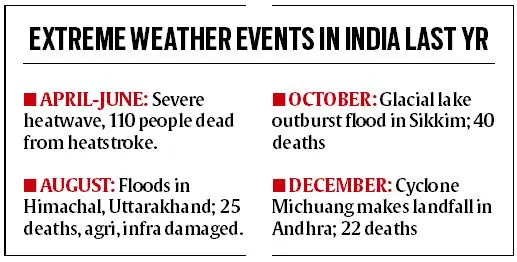

- भारत पर प्रभाव:

- भारत को भीषण हीटवेव, वर्षा-प्रेरित बाढ़, हिमनद झील में विस्फोट और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का सामना करना पड़ा।

- अप्रैल और जून 2023 में, भीषण हीटवेव के कारण लगभग 110 मौतें हुईं, इसी दौरान कुछ क्षेत्रों में तापमान 42-43 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया।

- अप्रैल और मई में लंबे समय तक चलने वाली हीटवेव के कारण दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकांश हिस्से प्रभावित हुए, इसके साथ ही, इसके प्रभाव पश्चिम की ओर बांग्लादेश व पूर्वी भारत तथा चीन के कुछ हिस्सों तक भी देखे गए।

- अगस्त 2023 में बाढ़ की घटनाओं के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बड़ी संख्या में मौतें हुईं, जिससे बुनियादी अवसंरचनाओं एवं कृषि क्षेत्र को अत्यधिक हानि हुई।

- उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न हुए छह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से चार के प्रभाव भारत में देखे गए।

- भारत के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में वर्ष 1991-2021 के औसत की तुलना में सर्वाधिक तापमान वृद्धि दर्ज की गई।

- बंगाल की खाड़ी में समुद्र स्तर में वृद्धि वैश्विक औसत से 30% अधिक रही, विशेष रूप से सुंदरबन क्षेत्र में।

- बढ़ता तापमान और पिघलते हिमनद:

- वर्ष 2023 में एशिया में सतही तापमान का वार्षिक औसत अब तक दर्ज किया गया दूसरा सर्वाधिक तापमान था।

- हिमनदों के पिघलने के कारण उच्च पर्वतीय एशिया क्षेत्र (जहाँ ध्रुवीय क्षेत्रों के अतिरिक्त बर्फ की सबसे बड़ी मात्रा मौजूद है) खतरे में है।

- सामान्य से कम वर्षा और विनाशकारी बाढ़:

- वर्ष 2023 में लगभग पूरे एशियाई क्षेत्र में सामान्य से कम वर्षा हुई।

- कम वर्षा के बावजूद, एशिया में रिपोर्ट किये गए जल-मौसम संबंधी खतरों में से 80% से अधिक बाढ़ और तूफान की घटनाएँ थीं, जिससे बड़ी संख्या में मौतें हुईं तथा लाखों लोग प्रभावित हुए।

- रिपोर्ट की गई घटनाओं में सर्वाधिक मौतें बाढ़ के कारण हुईं, विशेष रूप से भारत, यमन और पाकिस्तान में।

- एक ठोस जलवायु वित्त व्यवस्था की आवश्यकता:

- इस रिपोर्ट में एशिया के विकासशील देशों में अनुकूलन को बढ़ाने और क्षति को कम करने के लिये एक मज़बूत जलवायु वित्त तंत्र की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन:

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक विशेष संगठन है जो पृथ्वी के वायुमंडल, समुद्र, जलवायु और जल संसाधनों के अग्रणी प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है।

- विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन (IMO) के रूप में की गई थी, IMO वर्ष 1951 में संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी के रूप में नामित एक गैर-सरकारी संगठन है।

- इस परिवर्तन ने इसे मौसम विज्ञान के अंतर्राष्ट्रीय पहलुओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद की।

- WMO का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है, तथा इसमें भारत सहित 192 सदस्य राज्य और क्षेत्र हैं।

- WMO की शासन संरचना में विश्व मौसम विज्ञान कॉन्ग्रेस सर्वोच्च निकाय है।

- WMO को छह क्षेत्रीय संघों और आठ तकनीकी आयोगों में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक मौसम विज्ञान, जल विज्ञान अथवा संबद्ध विज्ञान के एक विशिष्ट घटक पर केंद्रित है।

- 23 मार्च 1950 को इस अभिसमय की स्थापना के उल्पक्ष्य में WMO 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाता है।

- यह समाज की सुरक्षा और कल्याण के लिये राष्ट्रीय मौसम विज्ञान एवं जल विज्ञान सेवाओं की प्रमुख भूमिका पर प्रकाश डालता है तथा वैश्विक स्तर पर इस संगठन की गतिविधियाँ इसका प्रमाण हैं।

जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने से संबंधित पहलें क्या हैं?

- भारत:

- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC)।

- जलवायु परिवर्तन पर राज्यीय कार्य योजना (SAPCC)।

- राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कोष (NAFCC)।

- राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)।

- वैश्विक स्तर पर:

- लॉस एंड डैमेज फंड (हानि और क्षति कोष)

- वैश्विक जलवायु परिवर्तन गठबंधन (GCCA):

- यह यूरोपीय संघ की पहल है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित गरीब विकासशील देशों के साथ गठबंधन स्थापित करना है।

- यह यूरोपीय आयोग के राजनीतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से संचालित होता है और पेरिस समझौते एवं सतत् विकास के लिये वर्ष 2030 एजेंडा को समर्थन प्रदान करने हेतु वर्ष 2015 में परिवर्तित होकर GCCA+ हो गया।

- मोमेंटम फॉर चेंज: क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ:

- यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC) सचिवालय द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई एक पहल है।

- इस पहल का उद्देश्य सरकारों, संगठनों और व्यवसायों को जलवायु तटस्थता प्राप्त करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिये प्रोत्साहित करना तथा उन्हें सहायता प्रदान करना है।

भारत का जलवायु संबंधी लक्ष्य:

- वर्ष 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ऊर्जा क्षमता निर्माण।

- वर्ष 2030 तक देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करना।

- वर्ष 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में कुल 1 बिलियन टन की कमी लाना।

- वर्ष 2030 तक अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता में वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 45% की कमी लाना।

- वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत पर ध्यान केंद्रित करते हुए एशिया के कमज़ोर देशों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का विश्लेषण कीजिये। विभिन्न जलवायु कारक मौजूदा सुभेद्याताओं को किस प्रकार और प्रतिकूल बनाते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'हरित भारत मिशन (Green India Mission)' के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है/करते हैं? (2016)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. 'भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि (ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलाएंस)' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) प्रश्न. "मोमेंटम फ़ॉर चेंज : क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? (2018) (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल उत्तर: (c) मेंस:प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021) प्रश्न. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। भारत जलवायु परिवर्तन से किस प्रकार प्रभावित होगा ? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे? (2017) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूनाइटेड किंगडम में शरण चाहने वालों को रवांडा निर्वासित करने का विधेयक पारित

प्रिलिम्स के लिये:यूनाइटेड किंगडम, रवांडा, शरण चाहने वाला (Asylum-Seeker), संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, शरणार्थी, शरणार्थी सम्मेलन, 1951, अवैध प्रवासी मेन्स के लिये:शरण चाहने वालों पर ब्रिटेन की नीति के निहितार्थ, प्रवासन का मुद्दा |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम सरकार ने इंग्लिश चैनल पार करके शरण चाहने वालों (Asylum-Seeker) की संख्या पर अंकुश लगाने के प्रयास में उन्हें रवांडा भेजने के लिये एक विवादास्पद विधेयक को मंज़ूरी दी है।

रवांडा विधेयक क्या है?

- परिचय: यूनाइटेड किंगडम में रवांडा की सुरक्षा (शरण और आप्रवासन) विधेयक 2022 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई नीति से प्रस्तावित हुआ।

- इसका मुख्य उद्देश्य रवांडा को एक सुरक्षित तीसरे देश के रूप में नामित करके अनिर्दिष्ट आप्रवासियों के निर्वासन को सक्षम करना है।

- सुरक्षित तीसरे देश का तात्पर्य यह है कि शरण चाहने वालों को जहाँ वे शरण चाहते हैं या जहाँ वे हैं, उसके अलावा किसी अन्य देश में भेजा जा सकता है, अगर इसे सुरक्षित माना जाता है।

- हालाँकि, इस अवधारणा पर वैश्विक सहमति का अभाव है जिसके कारण इसके कार्यान्वयन को लेकर आशंकाएँ हैं।

- इसका मुख्य उद्देश्य रवांडा को एक सुरक्षित तीसरे देश के रूप में नामित करके अनिर्दिष्ट आप्रवासियों के निर्वासन को सक्षम करना है।

- शरणार्थियों पर यू.के.-रवांडा समझौता: अप्रैल 2022 में यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री ने प्रवासन और आर्थिक विकास साझेदारी (Migration and Economic Development Partnership - MEDP) की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य यूनाइटेड किंगडम द्वारा गैर-मान्यता प्राप्त शरण चाहने वालों को रवांडा में स्थानांतरित करना था।

- दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत यू.के. शरण आवेदनों का आकलन करता है और रवांडा तक परिवहन की व्यवस्था करता है।

- इसके बाद रवांडा ने सत्ता संभाली तथा शरणार्थी का दर्जा देने की एकमात्र शक्ति के साथ आश्रय और सुरक्षा प्रदान की, जिन्हें अस्वीकार कर दिया गया था, उन्हें उनके गृह देशों में वापस भेज दिया गया।

- दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत यू.के. शरण आवेदनों का आकलन करता है और रवांडा तक परिवहन की व्यवस्था करता है।

- आलोचना:

- व्यापक प्रभाव: यह विधेयक मौजूदा मानवाधिकार कानूनों को दरकिनार करता है और व्यक्तियों के अपील विकल्पों को सीमित करता है।

- यह कोई अलग घटना नहीं है कि अन्य यूरोपीय देश शरण चाहने वालों के इलाज के लिये तीसरे देशों के साथ इसी तरह के समझौते की खोज कर रहे हैं।

- मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ: आलोचकों का तर्क है कि रवांडा शरणार्थियों और शरण चाहने वालों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करता है।

- रवांडा नरसंहार 1994 जैसे मानवाधिकार रिकॉर्ड के लिये देश की आलोचना की गई है, जिसमें राजनीतिक दमन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की कमी के आरोप शामिल हैं।

- संयुक्त राष्ट्र परिषद यूरोप के मानवाधिकार निगरानीकर्त्ता और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की आलोचना यू.के. की सीमाओं से परे फैले मानवाधिकारों एवं शरण चाहने वालों पर इसके प्रभाव पर व्यापक चिंता को दर्शाती है।

- सुरक्षा उपायों का अभाव: आलोचकों का तर्क है कि विधेयक में शरण चाहने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिये पर्याप्त सुरक्षा उपायों का अभाव है।

- ऐसी चिंताएँ हैं कि रवांडा में निर्वासित व्यक्तियों को निष्पक्ष और प्रभावी शरण प्रक्रियाओं तक पहुँच नहीं मिल सकती है, जिससे वे मनमाने ढंग से निरोध एवं निर्वासन के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं।

- व्यापक प्रभाव: यह विधेयक मौजूदा मानवाधिकार कानूनों को दरकिनार करता है और व्यक्तियों के अपील विकल्पों को सीमित करता है।

- UK में शरणार्थी संकट: संकट के बावजूद, वर्ष 2023 में UK पहुँचने के प्रयास में उल्लेखनीय संख्या में शरणार्थी और शरण चाहने वाले मारे गए हैं।

- इन जोखिम भरी यात्राओं को करने का उनका निर्णय अक्सर आर्थिक कठिनाई, राजनीतिक उत्पीड़न और जलवायु परिवर्तन के बिगड़ते प्रभावों, जैसे पर्यावरणीय क्षति एवं प्राकृतिक आपदाओं के मिश्रण से प्रेरित होता है।

- एक उज्ज्वल भविष्य के लिये अधिक संख्या में शरणार्थियों का असुरक्षित नावों में भरकर इंग्लिश चैनल पार करना उनकी हताशा और आकांक्षा का प्रतीक है।

शरण चाहने वाले, शरणार्थी तथा अवैध प्रवासी के बीच क्या अंतर है?

- शरण चाहने वाला(एसाइलम सीकर): संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त (UNHCR) के अनुसार, शरण चाहने वाला वह व्यक्ति है जो अपने देश से भाग गया है और दूसरे देश में सुरक्षा की मांग कर रहा है। शरणार्थी दर्जे के लिये उसका दावा अभी तक सुनिश्चित नहीं हुआ है।

- शरणार्थी: शरणार्थी कन्वेंशन, 1951 एक शरणार्थी को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जिसे जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक राय या किसी विशेष सामाजिक समूह में सदस्यता के आधार पर उत्पीड़न के उचित भय के कारण अपने देश से भागने के लिये मजबूर किया गया है।

- 1951 कन्वेंशन का मूल सिद्धांत नॉन-रिफॉलमेंट (non-refoulement) है, जो इस बात पर ज़ोर देता है कि किसी शरणार्थी को ऐसे देश में वापस नहीं भेजा जाना चाहिये जहाँ उसे अपने जीवन या स्वतंत्रता के लिये गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है।

- अवैध प्रवासी: शब्द "अवैध प्रवासी" एक आधिकारिक कानूनी शब्द नहीं है, लेकिन यह आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो बिना प्राधिकरण के किसी देश में मौजूद होते है। इसमें कोई ऐसा व्यक्ति शामिल हो सकता है जो उचित दस्तावेज़ के बिना देश में प्रवेश कर गया हो या कोई ऐसा व्यक्ति जो वीज़ा अवधि से अधिक समय तक रुका हो।

भारत में शरणार्थियों से संबंधित नियम क्या हैं?

- भारत सभी विदेशियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, चाहे वे अवैध आप्रवासी हों, शरणार्थी/शरण चाहने वाले हों या वीज़ा परमिट से अधिक समय तक भारत में निवास कर रहे हों।

- विदेशी अधिनियम, 1946: धारा 3 के तहत, केंद्र सरकार को अवैध विदेशी नागरिकों का पता लगाने, निरोध में लेने और निर्वासित करने का अधिकार है।

- पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920: धारा 5 के तहत, अधिकारी भारत के संविधान के अनुच्छेद 258(1) के तहत किसी अवैध विदेशी को बलपूर्वक निकाल सकते हैं।

- विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939: इसके तहत, एक अनिवार्य आवश्यकता है जिसके तहत दीर्घकालिक वीज़ा (180 दिनों से अधिक) पर भारत आने वाले सभी विदेशी नागरिकों (भारत के विदेशी नागरिकों को छोड़कर) को भारत पहुँचने के 14 दिनों के भीतर पंजीकरण अधिकारी के साथ स्वयं को पंजीकृत करना आवश्यक है।

- नागरिकता अधिनियम, 1955: इसमें नागरिकता के त्याग, समाप्ति और वंचित करने के प्रावधान दिये गए हैं।

- इसके अतिरिक्त नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 (CAA) बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदू, ईसाई, जैन, पारसी, सिख एवं बौद्ध प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करता है।

- इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2011 में एक मानक संचालन प्रक्रिया (SoP) जारी की गई थी और वर्ष 2019 में इसमें संशोधन किया गया था, जिसका पालन शरणार्थी होने का दावा करने वाले विदेशी नागरिकों से निपटने के लिये कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जाना था।

भारत द्वारा वर्ष 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन पर हस्ताक्षर न करने के क्या कारण हैं?

- वर्ष 1951 के शरणार्थी कन्वेंशन आर्थिक अधिकारों को छोड़कर नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से वंचित लोगों के रूप में परिभाषित करता है।

- भारत का दावा है कि परिभाषा में आर्थिक अधिकारों को शामिल करने से विकासशील देशों पर बोझ पड़ सकता है।

- कन्वेंशन का पालन करने वाले शरणार्थियों की मेज़बानी के लिये ज़िम्मेदारियाँ और संसाधन की मांग बढ़ सकती है, क्षेत्रीय संघर्षों एवं सीमाओं के कारण भारत के शरणार्थी आप्रवाह (Refugee Inflows) का इतिहास एक चिंता का विषय है।

- कन्वेंशन पर हस्ताक्षर न करने का भारत का निर्णय उसे अपनी शरणार्थी नीतियों को नियंत्रित करने की अनुमति देता है, जो अन्यथा उसकी संप्रभुता और घरेलू योजनाओं को प्रभावित कर सकता है।

- हालाँकि, भारत अन्य अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों और प्रथागत कानून का पालन करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय कानूनी मानदंडों को बनाए रखने में एक सराहनीय ट्रैक रिकॉर्ड प्रदर्शित करता है।

आगे की राह:

- व्यापक आप्रवासन नीतिगत ढाँचा: एक व्यापक वैश्विक आप्रवासन नीतिगत ढाँचे की आवश्यकता है जो शरण, कानूनी प्रवासन और एकीकरण सहित आप्रवासन के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करता हो।

- जो मानवीय चिंताओं के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को संतुलित करता हो।

- जो नीति निर्माण अनुभवजन्य साक्ष्य और अनुसंधान पर आधारित हो, न कि रूढ़िवादिता या भय फैलाने पर।

- भविष्य की नीतियों में शरणार्थियों और शरण चाहने वालों के लिये कमज़ोर समूहों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिये तथा उन्हें सुरक्षा प्राप्त करने के लिये निष्पक्ष एवं कुशल प्रक्रियाएँ प्रदान की जानी चाहिये।

- वैश्विक शरणार्थी शिक्षा कोष: यूनेस्को शरणार्थी शिविरों और मेज़बान देशों में शिक्षा पहल का समर्थन करने के लिये एक समर्पित कोष का निर्माण कर सकता है।

- शिक्षा शरणार्थियों को सशक्त बनाती है, कौशल विकास को बढ़ावा देती है और उन्हें भविष्य के अवसरों के लिये तैयार करती है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: प्रवास के मूल कारणों को संबोधित करने के लिये मूल और पारगमन देशों के साथ सहयोग के साथ प्रवास प्रवाह के प्रबंधन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

- एकीकरण और समावेशन: शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच के साथ समाज में प्रवासियों के एकीकरण एवं समावेशन पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

- समावेशन कार्यप्रणाली:

- भाषा समर्थन: भाषा पाठ्यक्रमों की पेशकश से प्रवासियों को कार्यबल और व्यापक समाज में एकीकृत होने में सहायता मिलती है।

- पेशेवरों की पहचान: विदेशी पेशेवरों को मान्यता देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने से प्रवासियों को अपने कौशल का सरलता से प्रयोग करने में सहायता मिलती है।

- भेदभाव-विरोधी पहल: पर्याप्त कानून एवं शैक्षिक पहल भेदभाव का सामना करते हैं और साथ ही एक मैत्रीपूर्ण, समावेशी वातावरण को बढ़ावा देते हैं।

- समावेशन कार्यप्रणाली:

- शरणार्थियों को "संसाधन" के रूप में नामित करना अधिक मज़बूत एवं जीवंत समुदायों के निर्माण में समावेशिता तथा सहयोग की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालता है।

- संबंधित मामले का अध्ययन:

- कनाडा: विश्व में आप्रवासन गंतव्य के रूप में, कनाडा सक्रिय रूप से कुशल श्रमिकों एवं शरणार्थियों की तलाश करता है। इस रणनीति के साथ कनाडा विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नवाचार के लिये एक वैश्विक केंद्र बन गया है, और साथ ही इसकी अर्थव्यवस्था भी तेज़ी से बढ़ी है।

- सिंगापुर: इस देश को अपनी विविध आबादी से बहुत लाभ होता है। वित्त, इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा क्षेत्र में प्रवासियों ने इसकी सफलता में महत्त्वपूर्ण योगदान है। सिंगापुर की विविधता को अपनाने से एक गतिशील एवं समृद्ध समाज को बढ़ावा मिला है।

- जर्मनी: 960 के दशक में जर्मनी का "बेस्ट वर्क" प्रोग्राम लाखों श्रमिकों को लेकर आये, जिन्होंने महत्त्वपूर्ण श्रम अंतराल को पूरा किया और युद्ध के बाद देश की आर्थिक वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।

- संबंधित मामले का अध्ययन:

- दीर्घकालिक स्थायी समाधान: राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असमानता एवं पर्यावरणीय क्षति जैसे विस्थापन के मूल कारणों को संबोधित करते हुए, संघर्ष की रोकथाम के साथ ही समाधान सहित दीर्घकालिक स्थायी समाधानों की ओर ध्यान केंद्रित करना।

- विस्थापन से प्रभावित समुदायों के लिये स्थायी स्थिरता एवं सुरक्षा निर्माण हेतु शांति स्थापना प्रयासों, विकास सहायता एवं मानवीय कूटनीति में निवेश करना।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. कानूनी, मानवीय एवं सामाजिक पहलुओं सहित शरण चाहने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और साथ ही उनके अधिकारों एवं कल्याण पर राष्ट्रीय नीतियों के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। प्रश्न.वैश्विक शरणार्थी संकट से निपटने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की प्रभावशीलता का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. एमनेस्टी इंटरनेशनल है? (2015) (a) गृहयुद्धों के शरणार्थियों की सहायता के लिये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी उत्तर: (b) प्रश्न. हाल ही में समाचारों में रहा “दादाब” नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर स्थित है? (2009) (a) इथोपिया उत्तर: (b) मेंस:प्रश्न. भारत की सुरक्षा गैर-कानूनी सीमापार प्रवासन किस प्रकार एक खतरा उत्पन्न करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवासन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिये? (2014) |

सामाजिक न्याय

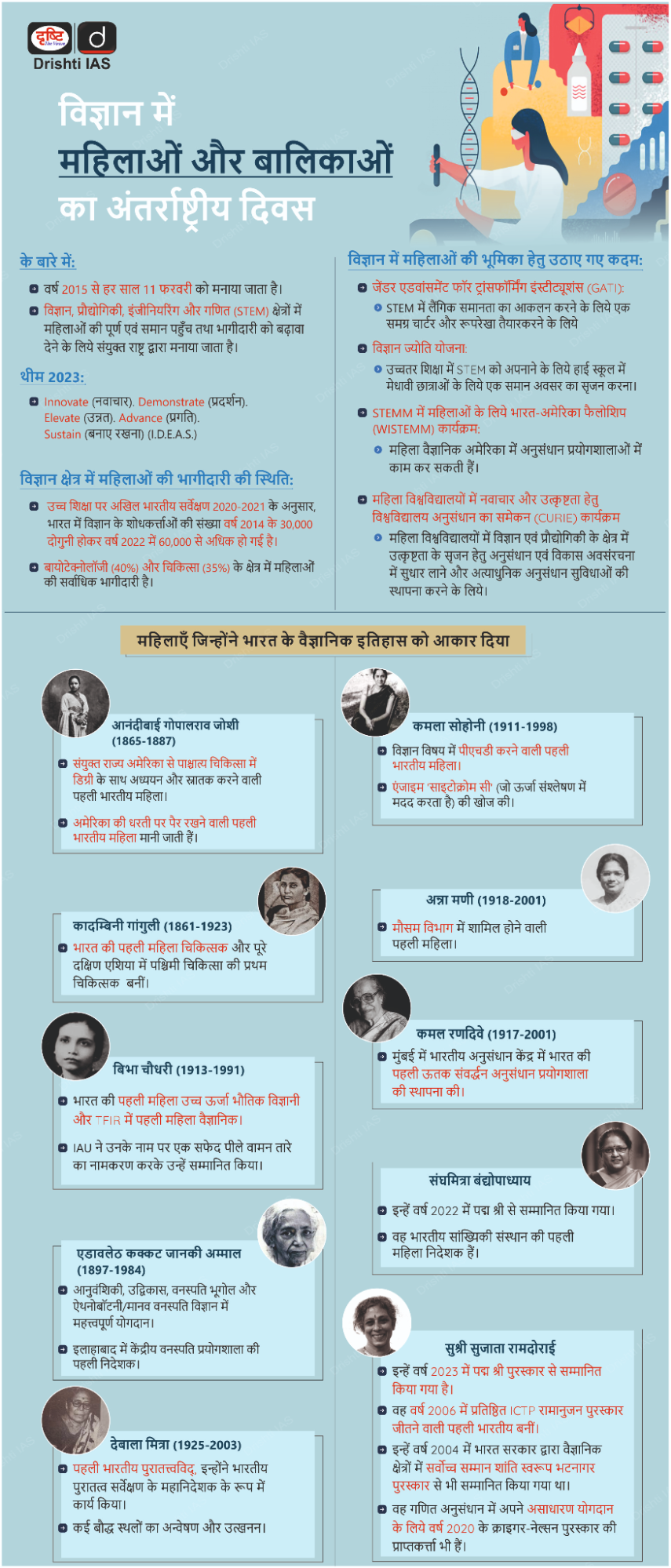

भारतीय STEM संकायों में लैंगिक अंतराल

प्रिलिम्स के लिये:STEM, STEMM (WiS) कार्यक्रम में महिलाएँ, विज्ञान ज्योति, विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मेन्स के लिये:भारतीय STEM में महिलाओं का कम प्रतिनिधित्व, STEM विज्ञान, शिक्षा के बारे में नीति निर्धारण |

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

भारतीय STEM (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) संकायों में एक महत्त्वपूर्ण लैंगिक अंतराल मौज़ूद है, BiasWatchIndia के एक अध्ययन से पता चला है कि 98 विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों में केवल 13.5% फैकल्टी के रूप में महिलाएँ हैं।

- अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों की तुलना में भारत में इनका प्रतिनिधित्व अधिक है।

भारतीय STEM संकायों में लैंगिक अंतराल क्यों है?

- कुछ STEM क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह: जीव विज्ञान जैसे क्षेत्र, जिसे "सॉफ्ट साइंस" के रूप में देखा जाता है, में इंजीनियरिंग और भौतिकी जैसे कठिन विज्ञान की तुलना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक है।

- सामाजिक पूर्वाग्रह महिलाओं को कम स्त्रैण समझे जाने वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ने से हतोत्साहित करते हैं, जिससे उच्च शिक्षा और अनुसंधान में उनकी पसंद प्रभावित होती है।

- पोस्टडॉक (PostDoc) से फैकल्टी संक्रमण के दौरान समर्थन की कमी: पोस्टडॉक से फैकल्टी तक का महत्त्वपूर्ण संक्रमण अक्सर परिवार नियोजन के साथ संरेखित होता है, जिससे महिलाओं के लिये विकल्प तलाशना कठिन हो जाता है।

- कैरियर की महत्त्वाकांक्षाओं पर परिवार को प्राथमिकता देने का सामाजिक दबाव और समर्थन संरचनाओं की कमी चुनौती को बढ़ा देती है।

- विषाक्त कार्यस्थल वातावरण: कई महिलाएँ विषाक्त कार्य वातावरण के कारण STEM अकादमी से बाहर निकल जाती हैं।

- इन कारकों में अनादर, संसाधनों तक अपर्याप्त पहुँच और पुरुष सहकर्मियों की तुलना में सीमित उन्नति के अवसर शामिल हैं।

- लिंग प्रतिनिधित्व डेटा तक पहुँचने में कठिनाई: पूरे भारत में STEM में महिला संकाय पर नज़र रखने वाले केंद्रीय डेटाबेस की अनुपस्थिति।

- डेटा की कमी लैंगिक अंतर को समझने और लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति की निगरानी में बाधा डालती है।

STEM में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिये सरकारी पहल क्या हैं?

- STEMM (WiS) कार्यक्रम में महिलाएँ: विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST) द्वारा शुरू किया गया, यह STEM में महिलाओं को छात्रवृत्ति, फेलोशिप एवं अनुसंधान अनुदान प्रदान करता है। यह परामर्श और नेटवर्किंग के अवसर भी प्रदान करता है।

- विज्ञान ज्योति: इसे वर्ष 2019-20 में कक्षा 9-12 में मेधावी छात्राओं को STEM क्षेत्रों में उच्च शिक्षा और कॅरियर बनाने के लिये प्रोत्साहित करने, इन क्षेत्रों में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व को संबोधित करने के लिये पेश किया गया था।

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विकसित, यह STEM में युवा महिलाओं के लिये कार्यशालाएँ, सलाह एवं संसाधन प्रदान करता है।

- कार्यक्रम स्कूल स्तर से PhD स्तर तक सहायता प्रदान करता है।

- विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ- KIRAN (WISE-KIRAN): यह महिला वैज्ञानिकों को विज्ञान और इंजीनियरिंग के अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने तथा S&T-आधारित इंटर्नशिप व स्व-रोज़गार के अवसरों के माध्यम से सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के लिये प्रोत्साहित करती है।

- कई योग्य महिलाओं के लिये S एंड T गतिविधियों में भाग लेना लिंग-विशिष्ट स्थितियों के कारण कठिन हो सकता है, जैसे माता-पिता बनने तथा घरेलू कर्त्तव्यों के कारण पेशेवर व्यवधान आदि।

- इन मुद्दों को संबोधित करने के लिये DST 27-57 आयु वर्ग की उन महिला वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों को अवसर प्रदान करेगा, जिन्होंने कॅरियर में ब्रेक लिया है, लेकिन मुख्यधारा के काम में लौटना चाहती हैं।

भारतीय STEM संकायों में लैंगिक अंतर को कम करने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- अनुकूलनीय कार्य व्यवस्था एवं क्रेच सुविधा: महिला संकाय सदस्यों, विशेष रूप से छोटे बच्चों वाली महिलाओं के लिये अनुकूलनीय कार्य व्यवस्था, पार्ट टाइम वर्क के विकल्प एवं क्रेच सुविधाएँ प्रदान करना। इससे कार्य-जीवन संतुलन चुनौतियों का समाधान करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

- इस महत्त्वपूर्ण परिवर्तन को सरल बनाने के लिये, बच्चों की देखभाल के विकल्प एवं अनुकूलनीय कार्य व्यवस्था जैसी लक्षित सहायता प्रदान करने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DST) के विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएँ-किरण (WISE-KIRAN) जैसे कार्यक्रमों का विस्तार किया जा सकता है।

- "बैक टू एकेडेमिया" फेलोशिप: फेलोशिप कार्यक्रम आयोजित करना जो उन महिलाओं का समर्थन करता है जिन्होंने परिवार बढ़ाने के लिये शिक्षा जगत से अवकाश लिया है, उन्हें अनुसंधान एवं शिक्षण क्षेत्र में पुनः प्रवेश करने के लिये संसाधन एवं सलाह प्रदान की जाती है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विनिमय कार्यक्रम: महिला संकाय सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान सहयोग और विनिमय कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये प्रोत्साहित करना, उनके दृष्टिकोण एवं अनुसंधान नेटवर्क को व्यापक बनाना।

- दृश्यता और मान्यता (Visibility and Recognition): पुरस्कार, लोक मान्यता और मीडिया कवरेज के माध्यम से महिला संकाय सदस्यों की उपलब्धियों को उजागर करना। इससे मनोबल बढ़ता है, दूसरों को प्रेरणा मिलती है और रोल मॉडल को बढ़ावा मिलता है।

- महिला सुरक्षा और डेटा-आधारित विकास: कार्यस्थल पर उत्पीड़न को संबोधित करने के लिये मज़बूत नीतियों की आवश्यकता है साथ ही महिला प्रतिभा को बनाए रखने के लिये समान अवसर सुनिश्चित करना भी महत्त्वपूर्ण है।

- महिला संकाय पर डेटा संग्रह को एक समेकित डेटाबेस में शामिल करके बेहतर लक्षित हस्तक्षेप संभव बनाया जा सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारतीय STEM में महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व में योगदान देने वाले कारकों का विश्लेषण कीजिये साथ ही STEM में महिलाओं को बढ़ावा देने से संबंधित मौजूदा पहल की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न1. "महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है"। चर्चा कीजिये। (वर्ष 2019) प्रश्न 2. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजिये? (2015) प्रश्न 3. “महिला संगठनों को लिंग भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिये।” टिप्पणी कीजिये।(2013) |

शासन व्यवस्था

भारत में सोशल मीडिया का विनियमन

प्रिलिम्स के लिये:भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सोशल मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(1), सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, LGBTQIA+ मेन्स के लिये:भारत में सोशल मीडिया का विनियमन, समाज के विभिन्न वर्गों पर सोशल मीडिया का प्रभाव। |

स्रोत: टाइम्स ऑफ इंडिया

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने चल रहे न्यायालयी मामलों के बारे में गलत सूचना फैलाने के लिये सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की है। न्यायालय का मानना है कि यह "फेक न्यूज" न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करती है, तथा इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत में सोशल मीडिया को कैसे विनियमित किया जाता है?

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम): यह प्रमुख कानून है जो इलेक्ट्रॉनिक शासन (e-Governance) के लिये कानूनी आधार स्थापित करके सोशल मीडिया सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार के सभी क्षेत्रों को नियंत्रित करता है।

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A सरकार को विशिष्ट शर्तों के तहत सार्वजनिक पहुँच से निम्न जानकारी को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, जिसमें शामिल हैं-

- भारत की संप्रभुता और अखंडता का हित

- भारत की रक्षा

- राज्य की सुरक्षा

- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध

- सार्वजनिक व्यवस्था

- उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध को करने के लिये उकसाने से रोकना।

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(1) मध्यस्थों (जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) को कुछ शर्तों के अधीन, तीसरे पक्ष की जानकारी के दायित्व से छूट प्रदान करती है:

- मध्यस्थ की भूमिका एक संचार प्रणाली तक पहुँच प्रदान करने तक सीमित है, जिसके माध्यम से तीसरे पक्ष की जानकारी प्रसारित, होस्ट या संग्रहीत की जाती है।

- ट्राँसमिशन, प्राप्तकर्त्ता का चयन ( Recipient Selection), या सामग्री संशोधन को मध्यस्थ द्वारा प्रारंभ या नियंत्रित नहीं किया जाता है।

- हालाँकि, धारा 66A (ऑनलाइन सामग्री से संबंधित) जैसी कुछ विवादास्पद धाराओं को श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित चिंताओं के कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A सरकार को विशिष्ट शर्तों के तहत सार्वजनिक पहुँच से निम्न जानकारी को ब्लॉक करने का अधिकार देती है, जिसमें शामिल हैं-

- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिये दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021: आईटी नियम (2021) सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को सामग्री मॉडरेशन में अधिक परिश्रम करने, अनुचित सामग्री को तुरंत हटाकर ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देते हैं।

- उपयोगकर्त्ताओं को गोपनीयता नीतियों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिये, कॉपीराइट सामग्री, अपमानजनक सामग्री या राष्ट्रीय सुरक्षा या मैत्रीपूर्ण संबंधों को खतरे में डालने वाली किसी भी चीज़ से बचना चाहिये।

- इन नियमों में 2023 के संशोधन में कहा गया है कि फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एयरटेल जैसे इंटरनेट सेवा प्रदाताओं सहित ऑनलाइन मध्यस्थों को भारत सरकार के बारे में गलत जानकारी के प्रसार को रोकना होगा।

- तीसरे पक्ष की सामग्री से कानूनी सुरक्षा बनाए रखने के लिये उन्हें तथ्य-जाँच इकाइयों द्वारा झूठ के रूप में चिह्नित सामग्री को भी हटा देना चाहिये।

- हालाँकि संशोधित प्रावधानों के कार्यान्वयन पर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी।

सोशल मीडिया का समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है?

- युवा और विद्यार्थी:

- गुण: आत्म-अभिव्यक्ति और सक्रियता के लिये सूचना, शैक्षिक संसाधनों, नेटवर्किंग के अवसरोंं एवं प्लेटफार्मों तक पहुँच।

- दोष: साइबरबुलिंग का खतरा, पढ़ाई से ध्यान भटकना, तुलना और सामाजिक दबाव के कारण मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ।

- उदाहरण: ब्लू व्हेल गेम

- महिलाएँ:

- गुण: सोशल मीडिया महिलाओं को अपनी राय व्यक्त करने, अनुभव साझा करने और लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों एवं सामाजिक मुद्दों की वकालत करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

- उदाहरण: मी टू आंदोलन

- दोष: अवास्तविक सौंदर्य आदर्शों को कायम रखता है, जिससे शरीर की छवि संबंधी समस्याएँ, आत्म-सम्मान संबंधी समस्याएँ, उत्पीड़न, साइबरबुलिंग और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ उत्पन्न होती हैं।

- गुण: सोशल मीडिया महिलाओं को अपनी राय व्यक्त करने, अनुभव साझा करने और लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों एवं सामाजिक मुद्दों की वकालत करने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

- LGBTQIA+:

- गुण: सोशल मीडिया LGBTQIA व्यक्तियों को आगे की राह, वकालत मंच, शिक्षा और सामुदायिक नेटवर्किंग प्रदान करके सशक्त बनाता है।

- दोष: हालाँकि, यह उन्हें साइबरबुलिंग, गोपनीयता जोखिम और कलंक के प्रति भी उजागर करता है।

- व्यवसाय और उद्यमी:

- गुण: लागत प्रभावी विपणन, ग्राहक जुड़ाव, ब्रांड प्रचार और वैश्विक बाज़ार तक पहुँच।

- दोष: नकारात्मक प्रतिक्रिया और जनसंपर्क संकट तेज़ी से फैल सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रतिस्पर्धा दृश्यता एल्गोरिदम पर निर्भर करती है।

- सरकार एवं राजनीति:

- गुण: नागरिकों के साथ संचार में वृद्धि, पारदर्शिता, नीतियों और अभियानों के लिये समर्थन जुटाना।

- दोष: गलत सूचना का प्रसार, ध्रुवीकरण, गोपनीयता संबंधी चिंताएँ, चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप की संभावना।

- उदाहरण: कैम्ब्रिज़ एनालिटिका स्कैंडल

- न्यायपालिका:

- गुण: सोशल मीडिया जनता को न्यायालयी कार्यवाही, निर्णयों और कानूनी विकास पर वास्तविक समय पर अपडेट प्रदान करके पारदर्शिता बढ़ा सकता है।

- दोष: सामाजिक प्लेटफॉर्मों पर साझा की गई कानूनी जानकारी की गलत व्याख्या या विरूपण का जोखिम, संभावित रूप से गलत सूचना का कारण बनता है।

- मीडिया एवं पत्रकारिता:

- गुण: त्वरित समाचार प्रसार, दर्शकों की सहभागिता, नागरिक पत्रकारिता और विविध दृष्टिकोण।

- दोष: फर्ज़ी समाचार और गलत सूचना चुनौतियाँ, पारंपरिक राजस्व मॉडल का नुकसान, निष्पक्षता को प्रभावित करने वाले प्रतिध्वनि कक्ष।

- बुज़ुर्ग और कम तकनीक-प्रेमी व्यक्ति:

- गुण: परिवार एवं दोस्तों से कनेक्टिविटी, सूचना और सेवाओं तक पहुँच।

- दोष: डिजिटल विभाजन, ऑनलाइन घोटालों और गलत सूचनाओं के प्रति संवेदनशीलता, तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण गोपनीयता संबंधी चिंताएँ।

सोशल मीडिया की उपयोगिता और विश्वसनीयता में सुधार के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं?

- एल्गोरिथम पारदर्शिता: पूर्वाग्रहों को कम करने तथा सामग्री दृश्यता में सुधार करने के लिये प्लेटफार्मों को अपने एल्गोरिदम की कार्यप्रणाली का खुलासा करने और समझाने की आवश्यकता है।

- जवाबदेही बढ़ाने के लिये प्लेटफॉर्मों को सामग्री मॉडरेशन, डेटा प्रथाओं और नियामक मानकों के अनुपालन पर नियमित पारदर्शिता रिपोर्ट प्रकाशित करने की आवश्यकता है।

- डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम: गलत सूचना और ऑनलाइन उत्पीड़न की पहचान करने तथा उससे निपटने में उपयोगकर्त्ताओं को सशक्त बनाने के लिये व्यापक डिजिटल साक्षरता संबंधी शिक्षा को लागू करना।

- AI मॉडरेशन उपकरण: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हुए हानिकारक सामग्री का तेज़ी से पता लगाने और उसे हटाने के लिये सामग्री मॉडरेशन के लिये उन्नत AI उपकरण विकसित करना।

- गोपनीयता-बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकियाँ: उपयोगकर्त्ता की गोपनीयता और सुरक्षा को मज़बूत करने के लिये एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तथा डेटा अनामीकरण जैसी प्रौद्योगिकियों में निवेश करना।

- नैतिक डिज़ाइन प्रथाएँ: नैतिक डिज़ाइन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना जो उपयोगकर्त्ता के ध्यान को अधिकतम करने के बजाय उपयोगकर्त्ता के हित, मानसिक स्वास्थ्य और सार्थक जुड़ाव को प्राथमिकता देती हैं।

- सकारात्मक सामग्री निर्माण को पुरस्कृत करना: सूचनात्मक, शैक्षिक या समुदाय-निर्माण सामग्री बनाने वाले उपयोगकर्त्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये तंत्र लागू करना।

- भारत का राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार 2024 इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, गोपनीयता संबंधी चिंताओं और जवाबदेही की आवश्यकता के बीच संतुलन पर विचार करते हुए, भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों को विनियमित करने की चुनौतियों और संभावनाओं पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत के वर्ष प्रश्नप्रश्न. 'सामाजिक संजाल स्थल' (Social Networking Sites) क्या होती हैं और इन स्थलों से क्या सुरक्षा उलझनें प्रस्तुत होती हैं? (2013) प्रश्न. बच्चे को दुलारने की जगह अब मोबाइल फोन ने ले ली है। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिये। (2023) |