भारतीय अर्थव्यवस्था

CSR व्यय 2023

प्रिलिम्स के लिये:कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, कंपनी अधिनियम में संशोधन, राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT), भारतीय शिक्षा में रूपांतरण: दीर्घकालिक दृष्टिकोण मेन्स के लिये:CSR व्यय का सामाजिक प्रभाव, CSR व्यय से संबंधित मुद्दे |

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

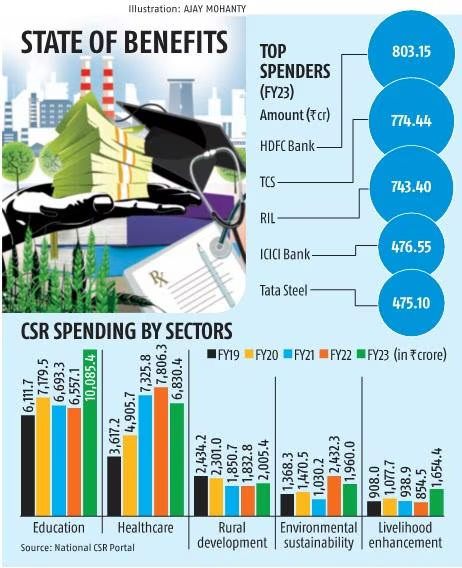

हाल ही में सरकारी आँकड़ों से पता चला है कि वित्त वर्ष 2023 में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility- CSR) व्यय का सबसे अधिक हिस्सा शिक्षा को प्राप्त हुआ, जिसके लिये 10,085 करोड़ रुपए आवंटित किये गए, इससे कुछ क्षेत्रों और अंचलों में CSR के असमान व्यय के बारे में बहस छिड़ गई।

CSR व्यय में हाल की प्रगति क्या है?

- अवलोकन:

- वित्त वर्ष 2022 में कुल CSR व्यय 26,579.78 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 29,986.92 करोड़ रुपये हो गया। CSR परियोजनाओं की संख्या 44,425 से बढ़कर 51,966 हो गई।

- सार्वजनिक क्षेत्र से बाहर की कंपनियों ने कुल CSR व्यय में 84% का योगदान दिया।

- क्षेत्रवार व्यय:

- वित्त वर्ष 23 में CSR व्यय का एक तिहाई हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया गया।

- व्यावसायिक कौशल पर CSR व्यय पिछले वर्ष के 1,033 करोड़ रुपए से थोड़ा बढ़कर वित्त वर्ष 23 में 1,164 करोड़ रुपए हो गया।

- प्रौद्योगिकी इन्क्यूबेटरों को सबसे कम राशि मिली, जो पिछले वर्ष 8.6 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 23 में केवल 1 करोड़ रुपए थी।

- स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, पर्यावरणीय स्थिरता और आजीविका संवर्द्धन को भी महत्त्वपूर्ण CSR निधि प्राप्त हुई।

- पशु कल्याण पर CSR व्यय वित्तवर्ष 2015 में 17 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्तवर्ष 2023 में 315 करोड़ रुपए से अधिक हो गया।

- प्रधानमंत्री राहत कोष के तहत CSR व्यय वित्त वर्ष 23 में घटकर 815.85 करोड़ रुपए रह गया, जो वित्त वर्ष 21 में 1,698 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 22 में 1,215 करोड़ रुपए था।

- आपदा प्रबंधन में योगदान में सबसे अधिक गिरावट (77%) आई, उसके बाद झुग्गी विकास में (75%) गिरावट आई।

- राज्यवार व्यय:

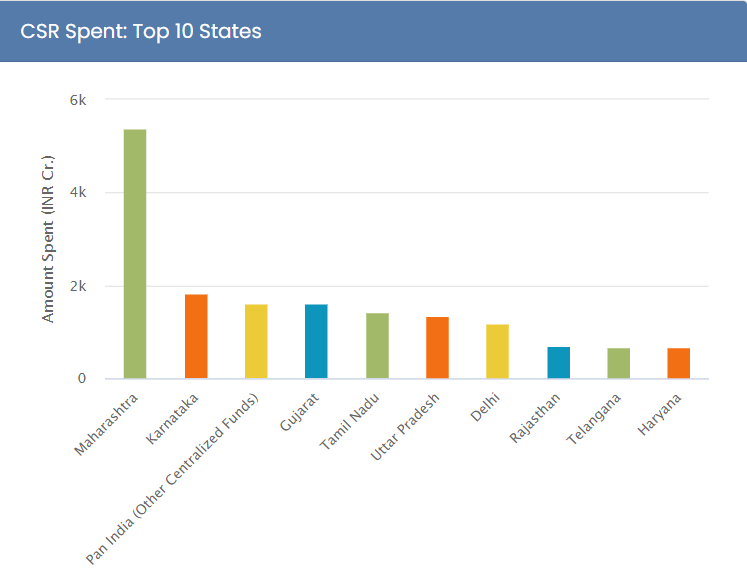

- CSR व्यय महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में सबसे अधिक था, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों लक्षद्वीप, लेह एवं लद्दाख में यह सबसे कम था।

CSR क्या है?

- परिचय:

- सामान्यतः कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को पर्यावरण पर कंपनी के प्रभाव तथा सामाजिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने तथा उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिये कॉर्पोरेट पहल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

- यह एक स्व-विनियमन व्यवसाय मॉडल है जो किसी कंपनी को सामाजिक रूप से जवाबदेह बनने में मदद करता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करके, कंपनियाँ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सचेत हो सकती हैं।

- भारत पहला देश है जिसने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के अंतर्गत संभावित CSR गतिविधियों की पहचान के लिये रूपरेखा के साथ CSR व्यय को अनिवार्य बनाया है।

- भारत के विपरीत, अधिकांश देशों में स्वैच्छिक CSR फ्रेमवर्क हैं। नॉर्वे और स्वीडन ने अनिवार्य CSR प्रावधानों को अपनाया है, लेकिन उन्होंने स्वैच्छिक मॉडल के साथ शुरुआत की।

- प्रयोज्यता:

- CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हैं।

- 500 करोड़ रुपए से अधिक की कुल संपत्ति

- 1000 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार

- 5 करोड़ रुपए से अधिक का निवल लाभ।

- ऐसी कंपनियों को पिछले तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का कम से कम 2% CSR गतिविधियों पर व्यय करना होगा, या यदि वे नई निगमित हुई हैं तो उन्हें पिछले वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के आधार पर व्यय करना होगा।

- CSR प्रावधान उन कंपनियों पर लागू होते हैं, जो पिछले वित्तीय वर्ष में निम्नलिखित मानदंडों में से किसी एक को पूरा करती हैं।

- कॉर्पोरेट सामाजिक पहल के प्रकार:

- कॉर्पोरेट परोपकार: कॉर्पोरेट फाउंडेशन के माध्यम से दान।

- सामुदायिक स्वयंसेवा: कंपनी द्वारा आयोजित स्वयंसेवी गतिविधियाँ।

- सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व व्यावसायिक व्यवहार: नैतिक उत्पादों का उत्पादन।

- कारण प्रचार और सक्रियता: कंपनी द्वारा वित्तपोषित समर्थन अभियान।

- कारण-आधारित विपणन: बिक्री के आधार पर दान।

- कॉर्पोरेट सामाजिक विपणन: कंपनी द्वारा वित्तपोषित व्यवहार-परिवर्तन अभियान।

- पात्र क्षेत्र:

- CSR गतिविधियों में कई तरह की पहल शामिल हैं, जिनमें भूख ,गरीबी उन्मूलन, शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, एचआईवी/एड्स जैसी बीमारियों से लड़ना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना एवं सामाजिक-आर्थिक विकास व वंचित समूहों के कल्याण के लिये सरकारी राहत कोष (जैसे पीएम केयर्स और पीएम राहत कोष) में योगदान देना शामिल है।

CSR अनुपालन से संबंधित मुद्दे क्या हैं?

- CSR व्यय में भौगोलिक असमानता: CSR व्यय महाराष्ट्र (5375 करोड़), गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे औद्योगिक राज्यों में अधिक केंद्रित है, जबकि पूर्वोत्तर राज्यों (मिज़ोरम 6.9 करोड़) एवं लक्षद्वीप, लेह व लद्दाख को तुलनात्मक रूप से कम धनराशि प्राप्त होती है, जो क्षेत्रीय असंतुलन को दर्शाता है।

- CSR आवंटन रुझान: MCA डेटा से पता चलता है कि लगभग 75% CSR फंड तीन क्षेत्रों में केंद्रित है: शिक्षा, स्वास्थ्य (स्वच्छता और जल सहित) एवं ग्रामीण गरीबी।

- आजीविका संवर्धन (1,654 करोड़ रुपए ) से संबंधित क्षेत्रों में बहुत कम खर्च होता है।

- PSU बनाम गैर-PSU व्यय: गैर-PSU कुल CSR व्यय का 84% योगदान करते हैं, जबकि PSU शेष 16% का योगदान करते हैं, जो दोनों क्षेत्रों के बीच CSR व्यय में एक महत्त्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है।

- CSR में रणनीतिक मिसअलाइनमेंट: कई कंपनियों ने स्थिरता को व्यावसायिक रणनीतियों के साथ मिला दिया है, वास्तविक सामाजिक प्रभाव पर लाभ मार्जिन को प्राथमिकता दी है, इस प्रकार CSR के वास्तविक उद्देश्य को कमज़ोर किया है।

- सही साझेदार ढूँढना: CSR अनुपालन के महत्त्व के बारे में बढ़ती जागरूकता के बावजूद, सही साझेदारों की पहचान करने के साथ-साथ दीर्घकालिक प्रभावशाली, स्केलेबल और आत्मनिर्भर परियोजनाओं का चयन करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

- पारदर्शिता के मुद्दे: कंपनियों द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि स्थानीय कार्यान्वयन एजेंसियों की ओर से पारदर्शिता की कमी है क्योंकि वे अपने कार्यक्रमों, लेखा परीक्षा मुद्दों, प्रभाव मूल्यांकन और धन के उपयोग के बारे में जानकारी का खुलासा करने के लिये पर्याप्त प्रयास नहीं करते हैं।

CSR व्यय की प्रभावशीलता बढ़ाने की पद्धति क्या हैं?

- CSR सहभागिता और निरीक्षण को बढ़ाना: CSR को आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम (ADP) जैसे स्थानीय सरकारी कार्यक्रमों के साथ जोड़ने से सामुदायिक भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा मिल सकता है, जबकि सरकार को प्रभावी CSR कार्यान्वयन सुनिश्चित करना चाहिये तथा बेहतर निरीक्षण हेतु AI का लाभ उठाना चाहिये।

- CSR गतिविधियों के सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये NGO दूर-दराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों में कंपनियों के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं।

- क्षेत्रीय और भौगोलिक असमानता को दूर करना: उच्च शिक्षा तथा उच्च प्रभाव वाली प्रौद्योगिकीय और पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं में निवेश की आवश्यकता है, जो कौशल विकास एवं आजीविका संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करती हों।

- कम वित्त पोषित क्षेत्रों में व्यय के लिये प्रोत्साहन प्रदान करें या व्यय में क्षेत्रीय असमानता को दूर करने हेतु अनिवार्य प्रावधान करें और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करें।

- PSU बनाम गैर-PSU व्यय असमानता: PSU को योगदान बढ़ाने, बेंचमार्किंग लागू करने और PSU और गैर-PSU के बीच संयुक्त CSR पहल को बढ़ावा देने के लिये प्रोत्साहित करें।

- कंपनी की भूमिकाएँ और शासन: नियमित समीक्षा करें, स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें और शासन की भूमिकाओं को अपडेट करें। फंड के उपयोग, प्रभाव आकलन और विस्तृत चेकलिस्ट के लिये नए SOP स्थापित करें।

निष्कर्ष

CSR के प्रभाव को अधिकतम करने के लिये कंपनियों को मात्र अनुपालन से आगे बढ़कर स्थानीय सरकार के कार्यक्रमों के साथ रणनीतिक संरेखण अपनाना होगा, क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना होगा तथा पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों व गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच मज़बूत सहयोग को बढ़ावा देने और नवीन, स्केलेबल परियोजनाओं में निवेश करके,CSR स्थायी सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दे सकता है तथा भारत के दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान दे सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: बताएँ कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समाज के सामाजिक-आर्थिक मुद्दों को संबोधित करने के लिये एक वित्तपोषण शाखा कैसे बन सकता है? |

सामाजिक न्याय

भारत में महिलाएँ और पुरुष 2023

प्रिलिम्स के लिये:भारत में महिलाएँ और पुरुष 2023, लिंगानुपात, आयु विशिष्ट प्रजनन दर (ASFR), मातृ मृत्यु अनुपात (MMR), शिशु मृत्यु दर (IMR), पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर, श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), बाल देखभाल सब्सिडी, गर्भधारण से पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 मेन्स के लिये:आयु जनांकिकी, पुत्र को अधि-वरीयता या 'सन मेटा-परेफरेंस' प्रवृत्ति, भारतीय जनांकिकी का बदलता पैटर्न और इसके सामाजिक-आर्थिक निहितार्थ। |

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में महिला और पुरुष- 2023 शीर्षक वाले रिपोर्ट का 25वाँ संस्करण ज़ारी किया है।

- यह भारत में लैंगिक डायनामिक्स का एक व्यापक अवलोकन प्रस्तुत करता है, जिसमें जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक भागीदारी और निर्णय लेने में भागीदारी पर डेटा शामिल है।

- यह समाज में मौज़ूद असमानताओं को समझने के लिये लिंग आधारित, शहरी-ग्रामीण विभाजन और भौगोलिक क्षेत्र द्वारा अलग-अलग डेटा प्रस्तुत करता है।

वर्ष 2023 की रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

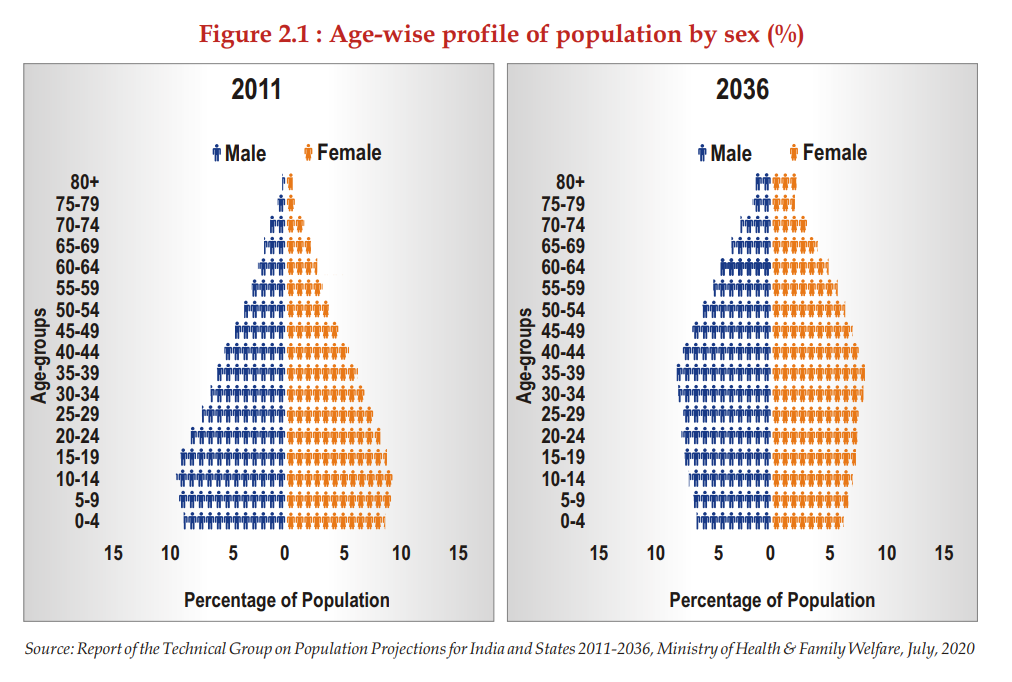

- जनसंख्या: वर्ष 2036 तक भारत की जनसंख्या 152.2 करोड़ तक पहुँचने की उम्मीद है।

- लैंगिक अनुपात में सुधार: भारत में लिंगानुपात वर्ष 2011 में 943 से बढ़कर वर्ष 2036 तक 952 महिला प्रति 1000 पुरुष होने की उम्मीद है।

- वर्ष 2011 में 48.5% की तुलना में वर्ष 2036 में महिला प्रतिशत 48.8% होने की उम्मीद है। वर्ष 2036 में भारत की जनसंख्या में स्त्रियों की संख्या अधिक होने की उम्मीद है।

- आयु जनांकिकी: 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का अनुपात वर्ष 2011 से वर्ष 2036 तक घटने का अनुमान है, जो संभवतः जनन क्षमता में गिरावट के कारण है।

- 60 वर्ष और उससे अधिक आयु की आबादी के अनुपात में काफी वृद्धि होने का अनुमान है।

- आयु विशिष्ट प्रजनन दर (ASFR): वर्ष 2016 से 2020 तक 20-24 और 25-29 आयु वर्ग में ASFR क्रमशः 135.4 और 166.0 से घटकर 113.6 और 139.6 हो गई है।

- उपर्युक्त अवधि के लिये 35-39 आयु वर्ग हेतु ASFR 32.7 से बढ़कर 35.6 हो गई है, जो दर्शाता है कि महिलाएँ अपने जीवन में व्यवस्थित होने के बाद परिवार का विस्तार करने के बारे में सोच रही हैं।

- ASFR को उस आयु वर्ग की प्रति हज़ार महिला आबादी में महिलाओं के एक विशिष्ट आयु वर्ग में जीवित जन्मों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है।

- वर्ष 2020 में किशोर प्रजनन दर निरक्षर आबादी के लिये 33.9 थी जबकि साक्षर लोगों के लिये 11.0 थी।

- उपर्युक्त अवधि के लिये 35-39 आयु वर्ग हेतु ASFR 32.7 से बढ़कर 35.6 हो गई है, जो दर्शाता है कि महिलाएँ अपने जीवन में व्यवस्थित होने के बाद परिवार का विस्तार करने के बारे में सोच रही हैं।

- मातृ मृत्यु दर (MMR): भारत ने अपने MMR (वर्ष 2018-20 में प्रति लाख जीवित जन्मों पर 97) को कम करने की प्रमुख उपलब्धि को सफलतापूर्वक हासिल किया है। (SDG लक्ष्य - 2030 तक MMR को 70 तक कम करना)।

- मातृ मृत्यु अनुपात को एक वर्ष के दौरान प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर एक निश्चित समय अवधि के दौरान मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

- शिशु मृत्यु दर (IMR): वर्ष 2020 में पुरुष IMR और महिला IMR दोनों प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 शिशुओं के स्तर पर बराबर थे।

- शिशु मृत्यु दर (IMR) का तात्पर्य एक विशिष्ट वर्ष या अवधि में पैदा हुए बच्चे की एक वर्ष की आयु तक पहुँचने से पूर्व मृत्यु की संभावना है।

- पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर: यह वर्ष 2015 में 43 से घटकर वर्ष 2020 में 32 हो गई है। लड़के और लड़कियों के बीच 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर का अंतर भी कम हुआ है।

- श्रम बल भागीदारी दर (LFPR): वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 के दौरान पुरुष LFPR 75.8 से बढ़कर 78.5 हो गया है और इसी अवधि के दौरान महिला LFPR 23.3 से बढ़कर 37 हो गई है।

- LFPR को अर्थव्यवस्था में 16-64 आयु वर्ग में कार्यरत आबादी के उस वर्ग के रूप में परिभाषित किया जाता है जो वर्तमान में कार्यरत है या रोज़गार की तलाश में है।

- चुनाव में भागीदारी: वर्ष 2014 के लोकसभा चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़कर 65.6% हो गई और वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों में यह बढ़कर 67.2% हो गई।

- महिला उद्यमिता: उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने वर्ष 2016 और वर्ष 2023 के बीच कुल 1,17,254 स्टार्ट-अप को मान्यता दी है।

- इनमें से 55,816 स्टार्ट-अप महिलाओं द्वारा संचालित हैं, जो कुल मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप का 47.6% है।

नोट:

- वर्तमान में भारतीय आयु पिरामिड त्रिकोणीय आकार प्रदर्शित करते हैं। MoSPI के डेटा के अनुसार वर्ष 2036 तक पिरामिड शीर्ष की ओर पतला होते हुए घंटी के आकार में परिवर्तित हो जाएगा।

- जनसंख्या पिरामिड लिंग और आयु समूह के अनुसार लोगों के वितरण का एक ग्राफिकल प्रतिरूप है।

- त्रिकोणीय आकार के पिरामिड: इनका आधार विस्तृत होता है और ये कम विकसित देशों के लिये विशिष्ट होते हैं। उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु समूहों में इनकी आबादी अधिक होती है। उदाहरण के लिए, बांग्लादेश, नाइजीरिया आदि।

- घंटी के आकार का ऊपर की ओर से पतला: यह दर्शाता है कि जन्म और मृत्यु दर लगभग बराबर हैं, जिससे जनसंख्या लगभग स्थिर रहती है। उदाहरण के लिये,ऑस्ट्रेलिया।

जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल क्या है?

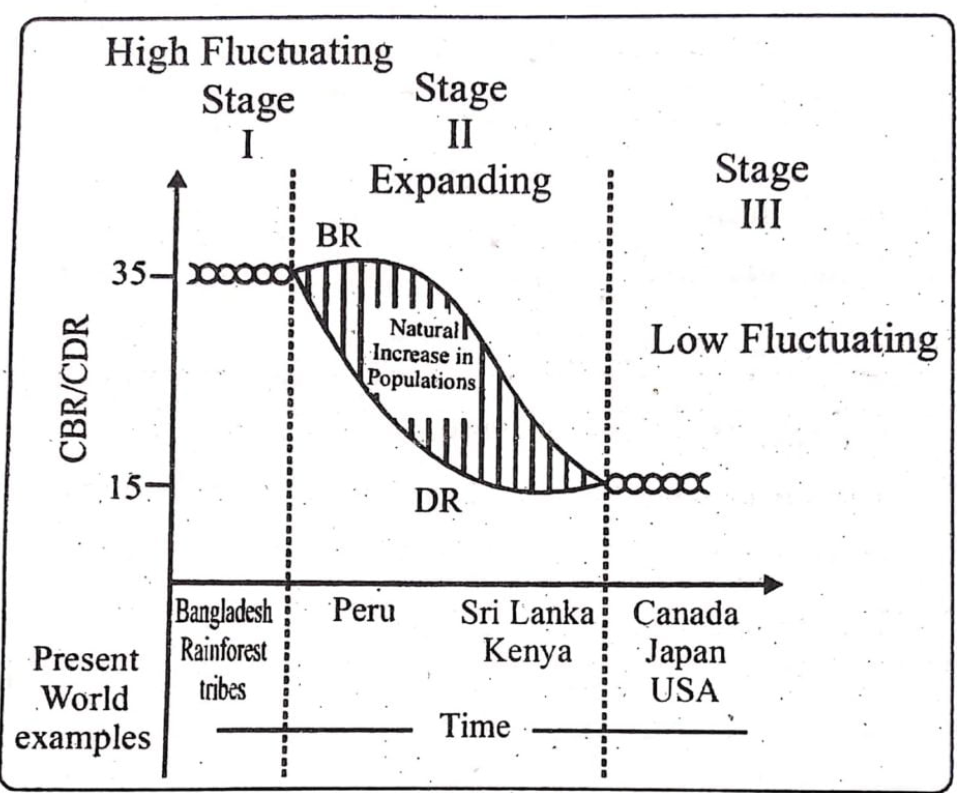

- जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल (जनसंख्या चक्र) जनसंख्या वृद्धि दर में परिवर्तन और जनसंख्या पर प्रभाव को दर्शाता है।

- इसे वर्ष 1929 में अमेरिकी जनसांख्यिकीविद् वॉरेन थॉम्पसन द्वारा विकसित किया गया था।

- इसे चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है:

- चरण 1: पहले चरण में उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर होती है क्योंकि महामारी और परिवर्तनशील खाद्य आपूर्ति के कारण होने वाली मौतों की भरपाई के लिये लोग अधिक प्रजनन करते हैं।

- जनसंख्या वृद्धि धीमी है और अधिकांश लोग कृषि में संलग्न हैं, जहाँ परिवार बड़े हैं।

- जीवन प्रत्याशा कम है, लोग ज्यादातर अशिक्षित हैं और उनके पास प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर है।

- दो सौ वर्ष पहले विश्व के सभी देश इसी चरण में थे।

- चरण 2: दूसरे चरण की शुरुआत में प्रजनन क्षमता उच्च रहती है, लेकिन समय के साथ इसमें गिरावट आती है। इसके साथ ही मृत्यु दर में भी कमी आती है।

- स्वच्छता और स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार से मृत्यु दर में कमी आती है। इस अंतर के कारण जनसंख्या में शुद्ध वृद्धि अधिक होती है।

- चरण 3: प्रजनन और मृत्यु दर दोनों में काफी गिरावट आती है। जनसंख्या या तो स्थिर होती है या धीरे-धीरे बढ़ती है।

- जनसंख्या शहरीकृत, साक्षर और उच्च तकनीकी ज़ानकारी वाली हो जाती है तथा ज़ानबूझकर परिवार के आकार को नियंत्रित करती है।

- इससे पता चलता है कि मनुष्य अत्यंत लचीला है और अपनी प्रजनन क्षमता को समायोजित करने में सक्षम है।

- चरण 1: पहले चरण में उच्च प्रजनन क्षमता और उच्च मृत्यु दर होती है क्योंकि महामारी और परिवर्तनशील खाद्य आपूर्ति के कारण होने वाली मौतों की भरपाई के लिये लोग अधिक प्रजनन करते हैं।

भारत की जनसांख्यिकी स्थिति से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं?

- पुत्र को अधिक प्राथमिकता देना: भारत कई वर्षों से जन्म के समय विषम लिंगानुपात का सामना कर रहा है, जो चिंता का कारण रहा है।

- बेटों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे परिवार का नाम आगे बढ़ाएँगे और माता-पिता की आर्थिक मदद करेंगे, जबकि बेटियों को दहेज के खर्च और शादी के बाद परिवार छोड़ने के कारण बोझ के रूप में देखा जाता है।

- वृद्ध होती जनसंख्या: जबकि भारत में युवा लोगों की संख्या सबसे अधिक है, फिर भी वृद्धावस्था तेज़ी से बढ़ रही है। वर्तमान में 153 मिलियन (60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले) वृद्धों की जनसंख्या 2050 तक 347 मिलियन तक पहुँचने की उम्मीद है।

- स्वास्थ्य परिणामों में असमानता: पूर्वोत्तर राज्यों में, असम में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, उसके बाद मेघालय और अरुणाचल प्रदेश का स्थान है।

- ग्रामीण और शहरी भारत में बच्चों के स्वास्थ्य परिणामों में अभी भी व्यापक असमानता है।

- महिलाओं की LFPR में बाधा: गहरी जड़ें जमाए हुए पितृसत्तात्मक मानदंड और पारंपरिक लिंग भूमिकाएँ अक्सर महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच को सीमित करती हैं।

- सामाजिक अपेक्षाएँ महिलाओं की देखभाल करने वाली और गृहिणी की भूमिका को प्राथमिकता दे सकती हैं, जिससे श्रम बल में उनकी सक्रिय भागीदारी हतोत्साहित हो सकती है।

- चुनावों में सूचित विकल्प का अभाव: मतदान करते समय सूचित विकल्प बनाने के लिये जनता में शिक्षा का अभाव है। मतदाता अपनी जाति और धार्मिक पहचान के आधार पर भी प्रभावित होते हैं।

- अनौपचारिक महिला उद्यमिता: महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम मुख्य रूप से ग्रामीण, छोटे पैमाने के और अनौपचारिक हैं। वे ज़्यादातर घर से काम करती हैं जिसमें कपड़ा, परिधान, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण आदि शामिल हैं।

- उनके पास औपचारिक वित्तपोषण और सामाजिक सुरक्षा लाभ का अभाव है।

भारत में समग्र जनसांख्यिकीय विकास से संबंधित पहल क्या हैं?

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना

- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

- आयुष्मान भारत योजना

- डिजिटल स्वास्थ्य मिशन

- मिशन इंद्रधनुष (MI)

- स्टैंड-अप इंडिया योजना

आगे की राह

- संतुलित लिंग अनुपात: गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 को लागू करने के लिये स्कैन केंद्रों के मालिकों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित की जानी चाहिये। अवैध गर्भपात करने वाले तथाकथित डॉक्टरों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिये।

- अवांछित गर्भधारण को रोकने के लिये ओरल पिल्स, इंजेक्शनों और अंतर्गर्भाशयी उपकरणों जैसे गर्भनिरोधकों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

- वृद्ध आबादी को संभालना: भारत को वरिष्ठ नागरिकों के लिये विशेष स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने, समाज को समृद्ध बनाने हेतु अंतर-पीढ़ीगत संबंधों को बढ़ावा देने और वृद्धजनों के लिये स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सेवाओं को सुलभ एवं किफायती बनाने के लिये प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की आवश्यकता है। इससे सिल्वर इकॉनमी को बढ़ावा मिलेगा।

- सिल्वर इकोनॉमी में वे सभी आर्थिक गतिविधियाँ, उत्पाद और सेवाएँ शामिल हैं जो 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये तैयार की गई हैं।

- महिलाओं की LFPR को बढ़ावा देना: बाल देखभाल सब्सिडी से माताओं को श्रम बल में प्रवेश करने के लिये समय मिलता है और महिला रोज़गार पर इसका महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

- महिला उद्यमिता को समर्थन: महिला उद्यमों का औपचारिकीकरण, संस्थागत वित्त और कौशल विकास से महिला उद्यमियों के लिये अधिक भागीदारी व समानता सुनिश्चित हो सकती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारतीय जनसांख्यिकी से जुड़ी विभिन्न चुनौतियाँ क्या हैं? सतत् विकास के लिये उन्हें कैसे कम किया जा सकता है? चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. जनांकिकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिये भारत को क्या करना चाहिये? (2013) (a) कुशलता विकास का प्रोत्साहन उत्तर: (a) प्रश्न. भारत को "जनसांख्यिकीय लाभांश" वाला देश माना जाता है। यह किसके के कारण है? (a) 15 वर्ष से कम आयु वर्ग में देश की उच्च जनसंख्या उत्तर: (b) प्रश्न. उच्च बचत वाली अर्थव्यवस्था होते हुए भी किस कारण पूंजी निर्माण महत्त्वपूर्ण उत्पादन वृद्धि में परिणामित नहीं हो पाता है? (2018) (a) कमजोर प्रशासन तंत्र उत्तर: (d) प्रश्न. भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 के अनुसार, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना हमारा दीर्घकालिक उद्देश्य है? (2008) (a) 2025 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. भारत में महिला सशक्तिकरण की प्रक्रिया में 'गिग इकॉनमी' की भूमिका का परीक्षण कीजिये। (2021) प्रश्न. जनसंख्या से जुड़ी शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों की विवेचना कीजिये तथा भारत में उन्हें प्राप्त करने के उपायों का विस्तार से उल्लेख कीजिये। (2021) प्रश्न. समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये कि क्या बढ़ती जनसंख्या गरीबी का कारण है या गरीबी भारत में जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण है। (2015) |

भूगोल

पृथ्वी की घूर्णन गतिकी पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

प्रिलिम्स के लिये:पृथ्वी की धुरी में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, लीप सेकंड, पुरस्सरण, ग्रीष्मकालीन संक्रांति, शीतकालीन संक्रांति, वसंत विषुव मेन्स के लिये:पृथ्वी का घूर्णन और जलवायु परिवर्तन, महत्त्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएँ |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल के शोध में यह बात सामने आई है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ध्रुवीय बर्फ पिघलने से पृथ्वी की गति धीमी हो रही है, जिसके कारण दिन की अवधि में सूक्ष्म परिवर्तन हो रहा है।

- यद्यपि यह घटना दैनिक जीवन में तुरंत ध्यान देने योग्य नहीं है, लेकिन सटीक समय-निर्धारण पर निर्भर प्रौद्योगिकी के लिये इसके महत्त्वपूर्ण परिणाम हो सकते हैं।

जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है?

- पिघलती बर्फ की चोटियाँ: ध्रुवीय बर्फ की चादरों के पिघलने से पानी भूमध्य रेखा की ओर बहने लगता है, जिससे पृथ्वी की चपटी अवस्था और जड़त्व आघूर्ण बढ़ जाता है।

- अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले दो दशकों में पृथ्वी का घूर्णन प्रति शताब्दी लगभग 1.3 मिलीसेकंड धीमा हो गया है।

- कोणीय संवेग का सिद्धांत इस प्रभाव की व्याख्या करता है। जैसे ही ध्रुवीय बर्फ पिघलती है और भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है, पृथ्वी का जड़त्व आघूर्ण (भूमध्य रेखा के पास द्रव्यमान वितरण) बढ़ जाता है, जिससे कोणीय संवेग को संरक्षित करने के लिये इसकी घूर्णन गति (वेग) कम हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी घूर्णन गति धीमी हो जाती है।

- अनुमानों से पता चलता है कि यदि उच्च उत्सर्जन परिदृश्य ज़ारी रहता है, तो यह दर बढ़कर 2.6 मिलीसेकंड प्रति शताब्दी हो सकती है, जिससे जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की घूर्णन गति धीमी होने में एक प्रमुख कारक बन जाएगा।

- अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले दो दशकों में पृथ्वी का घूर्णन प्रति शताब्दी लगभग 1.3 मिलीसेकंड धीमा हो गया है।

- अक्षीय बदलाव: पिघलती बर्फ पृथ्वी के घूर्णन अक्ष को भी प्रभावित करती है, जिससे एक मामूली लेकिन मापनीय बदलाव होता है। यह बदलाव हालाँकि छोटा है, लेकिन यह इस बात का एक और संकेतक है कि जलवायु परिवर्तन किस तरह से पृथ्वी की मूलभूत प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है।

- पृथ्वी की घूर्णन धुरी अपनी भौगोलिक धुरी के सापेक्ष झुकी हुई है। यह झुकाव चैंडलर वॉबल नामक घटना का कारण बनता है, जो घूर्णन समय और स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

पृथ्वी की घूर्णन गति को प्रभावित करने वाले अन्य कारक

- भूजल का ह्रास: भूजल की हानि द्रव्यमान वितरण को बदल सकती है, जिससे घूर्णन गतिशीलता में परिवर्तन आ सकता है।

- टॉर्शनल वेव्स: पृथ्वी के बाहरी कोर में संवहन धाराएँ टॉर्शनल वेव्स उत्पन्न करती हैं जो ग्रह के घूर्णन को प्रभावित करती हैं। ये तरंगें पृथ्वी के माध्यम से दोलन करती हैं और एक दिन की अवधि में परिवर्तन के साथ सहसंबंधित हो सकती हैं।

- टॉर्शनल वेव्स पृथ्वी के बाहरी कोर के भीतर दोलनशील गतियाँ हैं जो पृथ्वी की धुरी के चारों ओर मुड़ती या घूमती हैं, जिससे ग्रह की घूर्णन गति प्रभावित होती है।

- आकाशीय पिंडों का प्रभाव: पृथ्वी का घूर्णन चंद्रमा और अन्य आकाशीय पिंडों से प्रभावित होता है। लगभग 1.4 बिलियन वर्ष पहले, चंद्रमा पृथ्वी के बहुत करीब था, जिसके परिणामस्वरूप दिन काफी छोटे होते थे, जो केवल 18 घंटे और 41 मिनट के होते थे। आज एक दिन 24 घंटे का होता है, और चंद्रमा की क्रमिक दूरी के कारण यह बढ़ता रहता है।

- चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वारीय बल बनाता है जो पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित कर सकता है। ये ज्वारीय प्रभाव आमतौर पर समय के साथ ग्रह के घूर्णन को धीरे-धीरे धीमा करने में योगदान करते हैं।

- पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता: पृथ्वी के मेंटल और कोर के भीतर की हलचलें घूर्णन गति को प्रभावित कर सकती हैं। इनमें आंतरिक कोर के झुकाव में परिवर्तन या कोर घनत्व में उतार-चढ़ाव शामिल हैं।

पृथ्वी के घूर्णन की गति धीमी होने के क्या निहितार्थ हैं?

- लीप सेकंड: पृथ्वी का घूर्णन परमाणु घड़ियों को सौर समय के साथ सिंक्रनाइज़ करने के लिये लीप सेकंड की आवश्यकता को प्रभावित करता है।

- घूर्णन में मंदी के कारण लीप सेकंड को जोड़ना आवश्यक हो सकता है, जो सटीक समय-निर्धारण पर निर्भर प्रणालियों को प्रभावित करता है।

- यह समायोजन प्रौद्योगिकी में समस्याएँ उत्पन्न कर सकता है, जैसे नेटवर्क आउटेज या डेटा टाइमस्टैम्प में विसंगतियाँ।

- ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (GPS): GPS उपग्रह सटीक समय माप पर निर्भर करते हैं। पृथ्वी के घूमने में बदलाव GPS सिस्टम की सटीकता को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे नेविगेशन और स्थान सेवाओं में संभावित रूप से छोटी-मोटी त्रुटियाँ हो सकती हैं।

- समुद्र स्तर में वृद्धि: ध्रुवीय हिम के पिघलने से द्रव्यमान का पुनर्वितरण समुद्र के स्तर में परिवर्तन में योगदान देता है। पृथ्वी के घूर्णन में मंदी से महासागरीय धाराएँ प्रभावित हो सकती हैं, जिसमें ग्लोबल मीन ओशन सर्कुलेशन (GMOC) भी शामिल है, जो संभावित रूप से क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न को प्रभावित कर सकता है और समुद्र के स्तर में वृद्धि से संबंधित मुद्दों को बढ़ा सकता है।

- GMOC एक बड़े पैमाने की प्रणाली है जो विश्व के महासागरों में जल, गर्मी और पोषक तत्त्वों को ले जाती है। यह क्षेत्रों के बीच गर्मी को पुनर्वितरित करके वैश्विक जलवायु को विनियमित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- ध्रुवीय बर्फ के पिघलने से द्रव्यमान का पुनर्वितरण समुद्र के स्तर में परिवर्तन में योगदान देता है। पृथ्वी के घूर्णन में मंदी समुद्री धाराओं को प्रभावित कर सकती है और संभावित रूप से क्षेत्रीय जलवायु पैटर्न को प्रभावित कर सकती है जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि से संबंधित समस्याएँ बढ़ सकती हैं।

- भूकंप और ज्वालामुखी गतिविधि: यद्यपि पृथ्वी के घूर्णन और द्रव्यमान वितरण में कम प्रत्यक्ष परिवर्तन विवर्तनिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकते हैं।

- घूर्णन में परिवर्तन से भू-पर्पटी में तनाव वितरण पर प्रभाव पड़ सकता है, जिससे संभावित रूप से भूकंपीय और ज्वालामुखीय गतिविधियाँ हो सकती हैं।

- जलवायु परिवर्तन साक्ष्य: यह घटना जलवायु परिवर्तन के व्यापक प्रभाव की ओर संकेत करता है, जो न केवल मौसम के पैटर्न और समुद्र के स्तर को प्रभावित कर रहा है, बल्कि पृथ्वी के घूर्णन की प्रक्रिया को भी प्रभावित कर रहा है।

पृथ्वी की गतियाँ और उनके प्रभाव क्या हैं?

- पृथ्वी का घूर्णन: पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलने वाली एक काल्पनिक रेखा है। यह घूर्णन पश्चिम से पूर्व की ओर होता है।

- एक चक्कर पूरा करने में इसे लगभग 24 घंटे लगते हैं जिसके परिणामस्वरूप दिन और रात का चक्र चलता है।

- प्रभाव:

- पुरस्सरण (Precession): इसमें पृथ्वी की घूर्णन अक्ष में कंपन होता है, जिससे स्थिर तारों के सापेक्ष इसकी दिशा बदल जाती है।

- पुरस्सरण मौसम के समय और तीव्रता को प्रभावित करता है। वर्तमान में, उत्तरी गोलार्द्ध में पेरिहेलियन/उपसौर के दौरान सर्दी और अपहेलियन/अपसौर के दौरान गर्मी का अनुभव होता है। लगभग 13,000 वर्षों में ये स्थितियाँ परिवर्तित हो जाएँगी जिससे उत्तरी गोलार्द्ध में सर्दियाँ ठंडी और गर्मियाँ गर्म हो जाएँगी।

- कोरिओलिस प्रभाव: घूर्णन के कारण पवन और समुद्री धाराएँ प्रभावित होती हैं, जिससे कोरिओलिस बल के कारण वे उत्तरी गोलार्द्ध में दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्द्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं।

- टाइम ज़ोन: विभिन्न क्षेत्रों में सूर्योदय और सूर्यास्त अलग-अलग समय पर होता है, जिसके कारण टाइम ज़ोन का निर्धारण आवश्यक हो जाती है।

- प्रदीप्ति वृत्त: पृथ्वी के दिन और रात के पक्षों को विभाजित करने वाली सीमा रेखा को प्रदीप्ति वृत्त के रूप में जाना जाता है।

- पुरस्सरण (Precession): इसमें पृथ्वी की घूर्णन अक्ष में कंपन होता है, जिससे स्थिर तारों के सापेक्ष इसकी दिशा बदल जाती है।

- पृथ्वी की परिक्रमा: पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन, 6 घंटे, 9 मिनट में 29.29 से 30.29 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमा करती है। अतिरिक्त 6 घंटे, 9 मिनट के परिणामस्वरूप प्रत्येक चार वर्ष में एक अतिरिक्त दिन की गणना और निर्धारण की जाती है, जिसे 29 फरवरी के साथ लीप वर्ष के रूप में नामित किया जाता है।

- प्रभाव:

- ऋतुएँ: सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के सापेक्ष पृथ्वी की धुरी के नमन/झुकाव के परिणामस्वरूप पूरे वर्ष सूर्य के प्रकाश के अलग-अलग कोण होते हैं, जिससे चार मौसम बनते हैं: वसंत, ग्रीष्म, शरद/हेमंत और सर्दी।

- अयनांत: ग्रीष्म अयनांत (21 जून के आसपास) और शीत अयनांत (21 दिसंबर के आसपास) क्रमशः वर्ष के सबसे लंबे और सबसे छोटे दिन होते हैं।

- विषुव: वसंत विषुव (21 मार्च के आसपास) और शरद विषुव (23 सितंबर के आसपास) में दिन-समय और रात्रि-समय की लंबाई लगभग बराबर होती है।

- अक्षीय नमन/झुकाव: पृथ्वी की धुरी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के लंबवत, ऊर्ध्वाधर से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। यह अक्षीय झुकाव, जिसे तिर्यकता/तिरछापन भी कहा जाता है, कक्षीय तल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। यह झुकाव, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के साथ मिलकर दिन और रात की लंबाई को प्रभावित करता है जो मौसमों में परिवर्तन लिये महत्त्वपूर्ण है।

- प्रभाव:

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. पृथ्वी की घूर्णन गतिकी पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. अलग-अलग ऋतुओं में दिन-समय और रात्रि-समय के विस्तार में विभिन्नता किस कारण से होती है? (2013) (a) पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन उत्तर: (d) |