भारतीय राजव्यवस्था

अंतर्राज्यीय परिषद

प्रारंभिक परीक्षा के लिये:अंतर्राज्यीय परिषद, संघवाद, राज्यपाल, वस्तु और सेवा कर, सरकारिया आयोग, क्षेत्रीय परिषदें मुख्य परीक्षा के लिये:अंतर्राज्यीय परिषद और मुद्दे, केंद्र-राज्य संबंध, भारत में संघवाद |

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने हाल ही में दो वर्षों के बाद अंतर्राज्यीय परिषद (Inter-State Council- ISC) का पुनर्गठन (जिसका पूर्व में पुनर्गठन वर्ष 2022 में किया गया था) किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस परिषद में बेहतर केंद्र-राज्य संबंधों तथा सहकारी संघवाद के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया है।

अंतर्राज्यीय परिषद क्या है?

- स्थापना: ISC का गठन भारत में केंद्र-राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिये किया गया था।

- इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई थी, जो भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिये ISC स्थापित करने का अधिकार देता है।

- सरकारिया आयोग (1988) ने ISC को एक स्थायी निकाय बनाने की सिफारिश की, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1990 में राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से इसकी औपचारिक स्थापना हुई।

- ISC के कार्य: यह राज्यों और संघ के साझा हितों के विषयों पर चर्चा करने के साथ नीतियों एवं कार्यों के समन्वय के लिये सिफारिशें करती है।

- ISC निर्बाध शासन सुनिश्चित करने के लिये केंद्र-राज्य और अंतर-राज्य संबंधों को प्रभावित करने वाले मुद्दों की भी जाँच करती है।

- परिषद की संरचना: प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। इसके सदस्यों में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री (CM), विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा नहीं रखने वाले केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री भी ISC का हिस्सा होते हैं।

- राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के राज्यपाल को ISC की बैठक में भाग लेने की अनुमति देने तथा अध्यक्ष को अन्य केंद्रीय मंत्रियों में से स्थायी आमंत्रित सदस्यों को मनोनीत करने की अनुमति देने के लिये, राष्ट्रपति के आदेश को पहले वर्ष 1990 में तथा फिर 1996 में, दो बार संशोधित किया गया।

- वर्ष 1996 में आयोजित इसकी दूसरी बैठक में निरंतर परामर्श और परिषद के विचारार्थ मामलों पर कार्रवाई के लिये एक स्थायी समिति गठित करने का निर्णय लिया।

- तदनुसार गृहमंत्री की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति गठित की गई तथा परिषद के अध्यक्ष के अनुमोदन से समय-समय पर इसका पुनर्गठन किया गया।

- सचिवालय: नई दिल्ली में अंतर्राज्यीय परिषद सचिवालय (Inter-State Council Secretariat- ISCS) की स्थापना वर्ष 1991 में की गई थी और इसका नेतृत्व भारत सरकार के सचिव करते हैं।

- वर्ष 2011 से क्षेत्रीय परिषदों के सचिवीय कार्यों को ISCS को हस्तांतरित कर दिया गया है।

- लाभ: ISC विचार-विमर्श के माध्यम से विकसित नीतियों को अधिक सामाजिक वैधता मिलेगी, राज्यों के बीच स्वीकृति बढ़ेगी और टकराव कम होगा।

- ISC संघ और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखती है, जिससे किसी भी पक्ष का प्रभुत्व नहीं बढ़ता। यह सुनिश्चित करती है कि संघ के निर्णय संवैधानिक ढाँचे और संघीय सिद्धांतों के अनुरूप हों, खासकर वस्तु और सेवा कर (GST) या विमुद्रीकरण जैसे सुधारों के संबंध में, जो संघ-राज्य संबंधों को प्रभावित कर सकते हैं।

अन्य प्रमुख अंतर्राज्यीय और केंद्र-राज्य निकाय

- क्षेत्रीय परिषदें: ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय हैं।

- पाँच क्षेत्रीय परिषदें (उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी) हैं। इनका उद्देश्य अंतर्राज्यीय सहयोग और समन्वय को बढ़ावा देना है, प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद का नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं तथा संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री बारी-बारी से उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं।

- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये एक अलग परिषद है, जिसे पूर्वोत्तर परिषद कहा जाता है, जिसकी स्थापना वर्ष 1972 में पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1972 के तहत की गई थी।

- नदी जल विवाद न्यायाधिकरण: ये न्यायाधिकरण अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के तहत नदी जल के बँटवारे पर राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करने के लिये गठित किये गए हैं।

- अनुच्छेद 262 में प्रावधान है कि संसद कानून द्वारा किसी अंतर्राज्यीय नदी या नदी घाटी के जल के उपयोग, वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत के न्यायनिर्णयन के लिये उपबंध कर सकेगी।

- वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद: इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत की गई थी, यह एक संवैधानिक निकाय है जो भारत में GST कार्यान्वयन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर निर्णय लेने के लिये ज़िम्मेदार है।

- इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्रीय राजस्व मंत्री और राज्य वित्त मंत्री शामिल होते हैं तथा निर्णय सर्वसम्मति के आधार पर लिये जाते हैं।

- वर्ष 2016 में अपनी स्थापना के बाद से परिषद ने कर दरों और छूटों पर महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये हैं, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है तथा भारत में व्यावसायिक परिचालन को सुव्यवस्थित किया है।

अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में चुनौतियाँ क्या हैं?

- अनियमित बैठकें: अपने उद्देश्य के बावजूद ISC की अनियमित बैठकों के लिये आलोचना की जाती रही है, वर्ष 1990 में इसकी स्थापना के बाद से इसकी केवल 11 बार ही बैठकें हुई हैं।

- प्रक्रिया के अनुसार वर्ष में कम-से-कम तीन बार बैठक होनी चाहिये, लेकिन अंतिम बैठक जुलाई 2016 में हुई थी।

- गैर-बाध्यकारी सिफारिशें: ISC को अपनी सलाहकारी और गैर-बाध्यकारी प्रकृति के कारण प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिससे विवादों को सुलझाने में इसका प्रभाव सीमित होने के साथ प्रभावी संघ-राज्य समन्वय में बाधा आती है।

- इसके व्यापक अधिदेश में प्रवर्तन प्राधिकार का अभाव है, जिससे यह निर्णय लेने वाली संस्था के बजाय एक चर्चा मंच अधिक बन गई है।

- इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिये कि सिफारिशों पर नज़र रखी जाए और उनका कार्यान्वयन किया जाए, अक्सर मज़बूत अनुवर्ती तंत्रों का अभाव होता है, जिससे सार्थक परिणामों के लिये अधिक संरचित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

- राजनीतिक गतिशीलता: राजनीतिक परिदृश्य ISC के कामकाज को प्रभावित कर सकता है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राजनीतिक विचारधाराओं में मतभेद विभिन्न मुद्दों पर आम सहमति तक पहुँचने की परिषद की क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं।

ISC को प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु किन सुधारों की आवश्यकता है?

- अनुच्छेद 263 में संशोधन: पुंछी आयोग (2010) ने अंतर-सरकारी संबंधों और संघीय चुनौतियों से निपटने के लिये ISC को एक विशेष निकाय बनाने पर जोर दिया।

- अंतर्राज्यीय और संघ-राज्य दोनों मुद्दों के समाधान के लिये ISC के अधिदेश को मज़बूत करने के लिये अनुच्छेद 263 में संशोधन करने से परामर्शक तथा निर्णय लेने वाले मंच के रूप में इसकी भूमिका बढ़ सकती है।

- नियमित एवं समय पर बैठकें: नियमित बैठकों के लिये अनिवार्यता को पुनर्जीवित करने से चर्चाओं में निरंतरता को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्यों को नीतिगत सुझावों के लिये एक नियमित मंच उपलब्ध होगा।

- स्पष्ट एजेंडा और प्राथमिकताएँ: प्रत्येक बैठक के लिये स्पष्ट एजेंडा और प्राथमिकताएँ निर्धारित हों, जिसमें जल विवाद, बुनियादी ढाँचे के विकास तथा आर्थिक सहयोग जैसे अंतर्राज्यीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए।

- प्रौद्योगिकी एकीकरण: ISC के भीतर संचार, डेटा साझाकरण और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने के लिये डिजिटल उपकरणों और प्लेटफाॅर्मों का उपयोग करना चाहिये, जिससे इसे अधिक कुशल और उत्तरदायी बनाया जा सके।

निष्कर्ष

भारत के संघीय ढाँचे को सही मायने में मज़बूत करने के लिये, अंतर्राज्यीय परिषद को एक बड़े पैमाने पर सलाहकार निकाय से एक अधिक सक्रिय और सशक्त संस्था में विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अधिदेश को बढ़ाने और नियमित, परिणाम-संचालित बैठकें सुनिश्चित करने जैसे सुधार गहन सहयोग को बढ़ावा देने और केंद्र-राज्य संबंधों की जटिलताओं को हल करने में महत्त्वपूर्ण होंगे।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में सहकारी संघवाद को बनाए रखने में अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका और महत्त्व पर चर्चा कीजिये। केंद्र-राज्य मुद्दों के समाधान में यह कितना प्रभावी रहा है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्स:प्रश्न 1. भारतीय राज्य-व्यवस्था में, निम्नलिखित में से कौन-सी अनिवार्य विशेषता है, जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? (2021) (a) न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सी एक भारतीय संघराज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? (2017) (a) भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। उत्तरः (d) |

जैव विविधता और पर्यावरण

UNEP की अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024

प्रिलिम्स के लिये:संयुक्त राष्ट्र (UN), अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP), राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) मेंस के लिये:जलवायु वित्तपोषण में सुधार की आवश्यकता, जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण में चुनौतियाँ |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) ने अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024: कम हेल एंड हाई वाॅटर (Adaptation Gap Report 2024: Come hell and high water) जारी की।

- इस रिपोर्ट में जलवायु अनुकूलन प्रयासों में वृद्धि की आवश्यकता पर बल (विशेष रूप से विकासशील देशों के लिये अनुकूलन वित्तपोषण के संबंध में) दिया गया है।

अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट 2024 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- अडैप्टेशन वित्त अंतराल: अडैप्टेशन वित्त अंतराल (जो वित्तपोषण आवश्यकताओं एवं वास्तविक निधियों के बीच असमानता को दर्शाता है) बढ़ गया है।

- वर्तमान वित्तपोषण (वर्ष 2022 के अनुसार), आवश्यकताओं से काफी कम है जिसमें केवल 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए हैं- जो ग्लासगो जलवायु समझौते के तहत अनुमानित आवश्यकताओं का केवल 5% ही है।

- ग्लासगो जलवायु समझौते का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2020 के स्तर से कम से कम 30% तक कम करना है।

- UNEP का अनुमान है कि विकासशील देशों को अनुकूलन के लिये वर्ष 2030 तक प्रतिवर्ष 387 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता होगी।

- वित्तपोषण की कमी: अनुकूलन वित्तपोषण अंतराल का केवल एक तिहाई हिस्सा ही ऐसे क्षेत्रों में है, जो आमतौर पर निजी क्षेत्र द्वारा वित्तपोषित होते हैं, जिससे निजी निवेश के लिये महत्त्वपूर्ण अवसर उपलब्ध होते हैं।

- वर्तमान वित्तपोषण (वर्ष 2022 के अनुसार), आवश्यकताओं से काफी कम है जिसमें केवल 28 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए हैं- जो ग्लासगो जलवायु समझौते के तहत अनुमानित आवश्यकताओं का केवल 5% ही है।

- ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव: उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट, 2024 से संकेत मिलता है कि वर्ष 2100 तक वैश्विक तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर की तुलना में 2.6°C से 3.1°C तक बढ़ सकता है।

- वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में न्यूनतम योगदान के बावजूद विकासशील देश जलवायु-प्रेरित मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक पीड़ित हैं।

- नेपाल, नाइजीरिया और चाड में हाल में आई बाढ़ से इन देशों की वित्तीय और ढाँचागत कमज़ोरियों पर प्रकाश पड़ा है।

- राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं (NAPs) की प्रगति: 171 देशों की कम से कम एक अनुकूलन नीति है लेकिन बिना अनुकूलन नीति वाले 26 देशों में से 10 देश इसे विकसित करने में रुचि नहीं रखते हैं, जिससे NAP नियोजन एवं कार्यान्वयन में धीमी प्रगति पर प्रकाश पड़ता है।

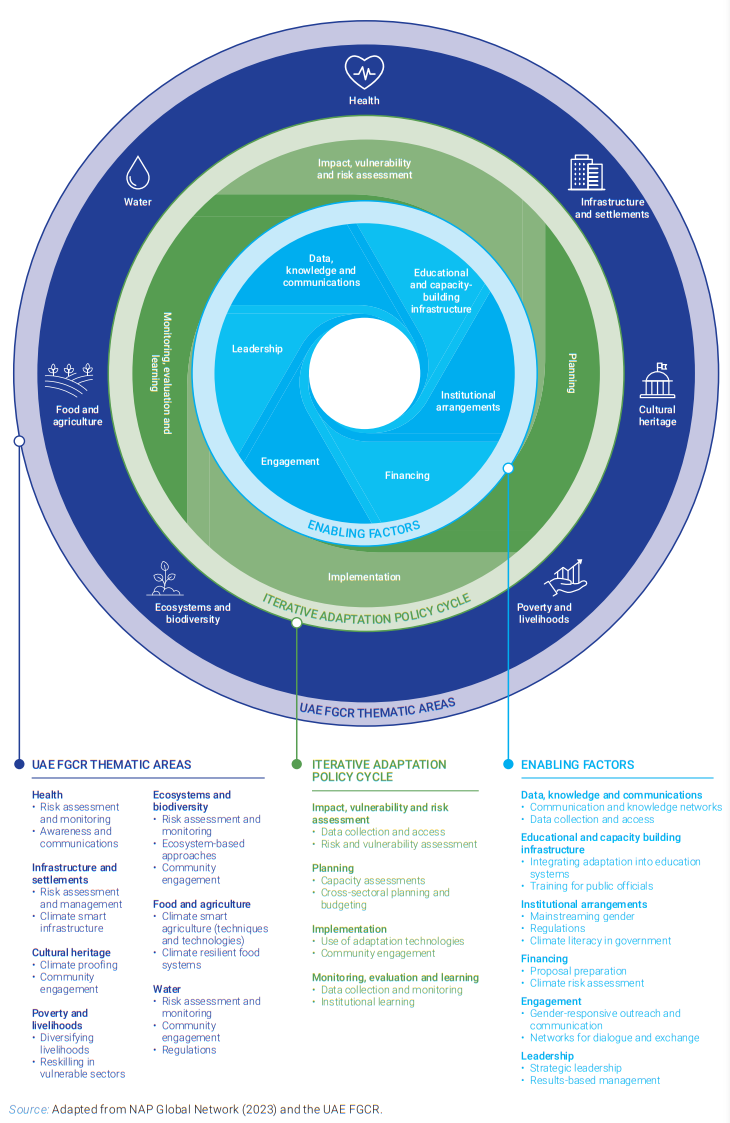

- UNFCCC COP28 में प्रस्तुत वैश्विक जलवायु अनुकूलन हेतु UAE फ्रेमवर्क (UAE-FGCR) के तहत अनुकूलन के क्रम में विषयगत लक्ष्य (जैसे, कृषि, जल, स्वास्थ्य) निर्धारित किये गए हैं, फिर भी इनका कार्यान्वयन धीमा बना हुआ है।

- यह अपनी तरह का पहला अंतर्राष्ट्रीय घोषणापत्र है जिसका प्राथमिक लक्ष्य जलवायु अनुकूलन है।

- UNFCCC COP28 में प्रस्तुत वैश्विक जलवायु अनुकूलन हेतु UAE फ्रेमवर्क (UAE-FGCR) के तहत अनुकूलन के क्रम में विषयगत लक्ष्य (जैसे, कृषि, जल, स्वास्थ्य) निर्धारित किये गए हैं, फिर भी इनका कार्यान्वयन धीमा बना हुआ है।

- परिवर्तनकारी अनुकूलन: UNEP द्वरा प्रतिक्रियात्मक से रणनीतिक अनुकूलन की ओर बदलाव का आह्वान किया गया है, जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण एवं सांस्कृतिक विरासत जैसे क्षेत्रों पर बल दिया गया है।

- "परिवर्तनकारी अनुकूलन" की अवधारणा COP28 के दौरान विवादास्पद थी लेकिन बढ़ते जोखिमों से निपटने के लिये इसे महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

- परिवर्तनकारी अनुकूलन से तात्पर्य उन कार्यों से है जो वर्तमान प्रथाओं में मात्र समायोजन से परे, संरचना या कार्य में पर्याप्त परिवर्तन के साथ जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होते हैं।

- "परिवर्तनकारी अनुकूलन" की अवधारणा COP28 के दौरान विवादास्पद थी लेकिन बढ़ते जोखिमों से निपटने के लिये इसे महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है।

विकासशील देशों हेतु जलवायु अनुकूलन वित्तपोषण में क्या चुनौतियाँ हैं?

- सीमित वित्तीय क्षमता: समुद्र के किनारे दीवार निर्माण, अनुकूल बुनियादी ढाँचा और जल सुरक्षा जैसी अनुकूलन परियोजनाएँ विकासशील देशों के लिये वित्तीय रूप से बोझिल होती हैं।

- विकसित देशों के योगदान में कमी: जलवायु समझौतों के तहत दायित्वों के बावजूद, विकसित राष्ट्र वादा किये गए वित्तीय समर्थन (विशेष रूप से वर्ष 2020 के लिये निर्धारित 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्ष्य) को पूरा करने में काफी पीछे हैं।

- उच्च ब्याज दर वाले ऋणों पर निर्भरता: वर्तमान वित्तपोषण का अधिकांश हिस्सा उच्च ब्याज दर वाले ऋणों पर आधारित है, जिससे ऋण बोझ बढ़ने के साथ प्राप्तकर्त्ता देशों पर वित्तीय दबाव बढ़ रहा है।

- COP29 में वित्तीय प्रतिबद्धता की तात्कालिकता: वर्ष 2025 तक अनुकूलन वित्त को दोगुना करने का लक्ष्य केवल आंशिक रूप से ही इस अंतराल को कम करने में सक्षम है।

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये किये गए प्रयास और प्रतिबद्धताएँ क्या हैं?

- वैश्विक प्रयास:

- ग्लासगो जलवायु समझौता और वित्तपोषण लक्ष्य को दोगुना करना: UNFCCC COP26 में विकसित देशों ने अनुकूलन वित्त को वर्ष 2019 के 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर से वर्ष 2025 तक दोगुना करते हुए 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा वर्ष 2030 तक एक नया जलवायु वित्तपोषण लक्ष्य स्थापित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

- ADB जलवायु अनुकूलन निवेश योजना कार्यक्रम (एशियाई विकास बैंक 2023): यह एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है जो ADB से संबंधित विकासशील सदस्य देशों को अपनी राष्ट्रीय अनुकूलन प्राथमिकताओं एवं लक्ष्यों के अनुसार अनुकूलन निवेश योजनाएँ बनाने में सहायता करता है।

- UNDP अडैप्टेशन एक्सलेरेटर (UNFCCC 2024): UNDP-अडैप्टेशन फंड क्लाइमेट इनोवेशन एक्सलेरेटर (AFCIA) एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके तहत समुदायों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनने में मदद करने के क्रम में स्थानीय स्तर पर संचालित अनुकूलन प्रथाओं का समर्थन किया जाता है।

- भारत के प्रयास:

- आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2021-2022 में भारत का जलवायु लचीलापन एवं अनुकूलन खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 5.6% था।

- वित्तीय वर्ष 2019 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण 13% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2020 में 17% हो गया है।

- UNFCCC कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ (COP26) के 26वें सत्र में भारत ने अपने राष्ट्रीय स्तर पर अभिनिर्धारित योगदान (NDC) के रूप में पाँच अमृत तत्त्व (पंचामृत) प्रस्तुत किये।

जलवायु वित्तपोषण

- इसका तात्पर्य स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण से है- जो सार्वजनिक, निजी और वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोतों से प्राप्त होता है- जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये शमन एवं अनुकूलन कार्यों का समर्थन करना है।

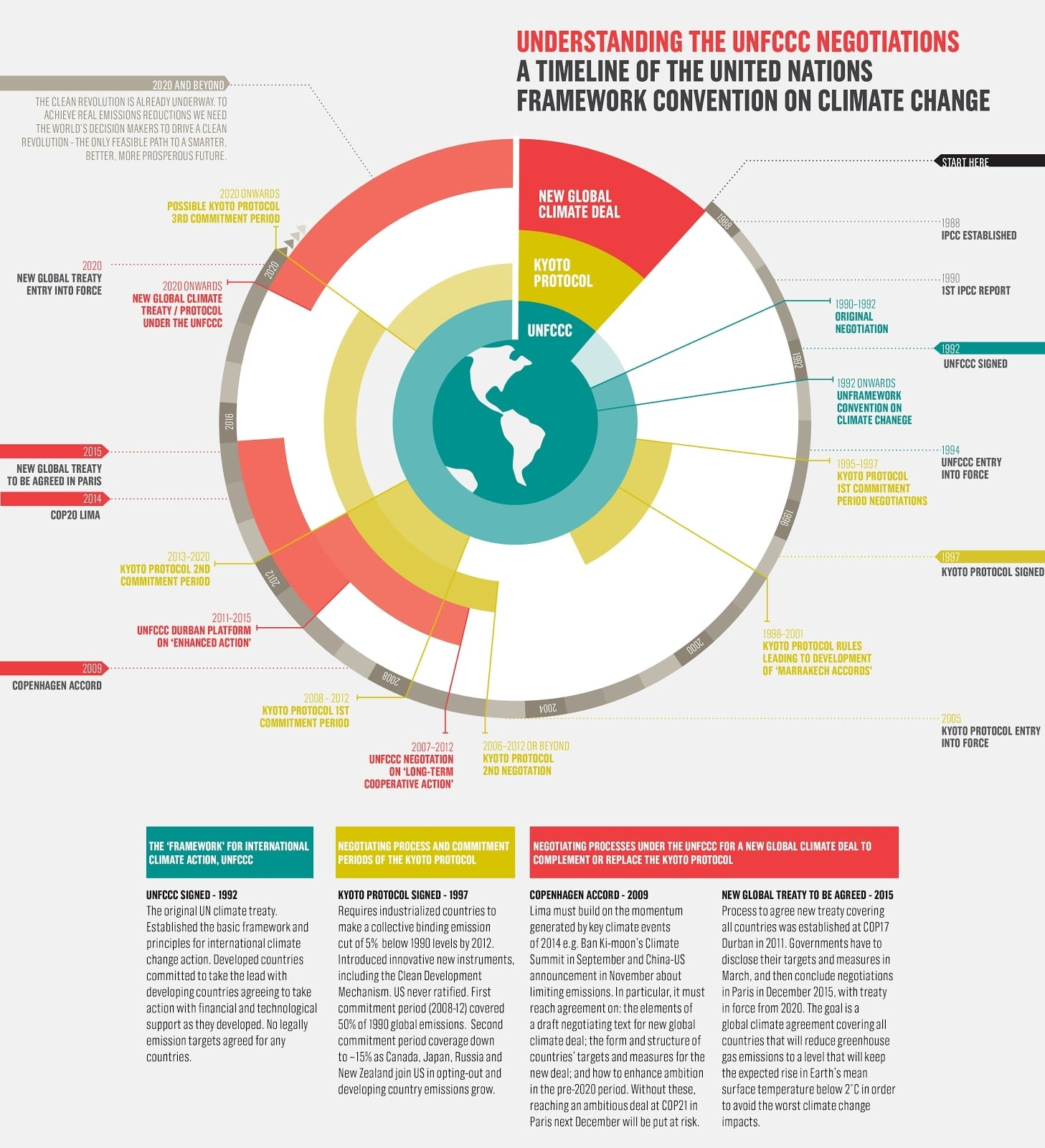

- UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के तहत विकसित देशों से अपेक्षा की गई है कि वे समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व (CBDR) के सिद्धांत का पालन करते हुए विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करें।

आगे की राह

- मज़बूत वित्तीय व्यवस्था: इस रिपोर्ट में अनुकूलन प्रयासों को समर्थन देने के लिये मज़बूत वित्तीय प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

- वित्तपोषण मॉडल: इस रिपोर्ट में वैकल्पिक वित्तपोषण मॉडल के रूप में जोखिम वित्त, अनुकूलन बॉण्ड, अनुकूलन हेतु ऋण स्वैप एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा भुगतान का सुझाव दिया गया है।

- सुधार: अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार से गैर-ऋण निधियों तक पहुँच में सुधार हो सकता है।

- परिवर्तनकारी प्रभाव: क्षमता निर्माण एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण योजनाओं के तहत विभिन्न क्षेत्रों में विकास प्राथमिकताओं में अनुकूलन को बढ़ावा देने के साथ परिवर्तनकारी प्रभाव हेतु क्षमता निर्माण पर बल देना चाहिये।

निष्कर्ष

अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट, 2024 में विकासशील देशों को सहायता देने के क्रम में अनुकूलन वित्तपोषण तथा अभिनव समाधानों पर तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया गया है। इस रिपोर्ट में वैश्विक जलवायु एजेंडे के तहत जलवायु अनुकूलन के महत्त्व को रेखांकित करने के साथ अनुकूलन वित्त अंतराल को कम करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है, जो UNFCCC COP29 वार्ता का निर्णायक बिंदु बना हुआ है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न: UNEP की अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट,2024 में पहचाने गए वैश्विक जलवायु अनुकूलन प्रयासों से संबंधित वित्तीय एवं रणनीतिक अंतराल पर चर्चा करने के साथ इन चुनौतियों का समाधान करने के उपाय बताइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न: वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2016)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (b) प्रश्न: "मोमेंटम फाॅर चेंज : क्लाइमेट न्यूट्रल नाउ" यह पहल किसके द्वारा प्रवर्तित की गई है? (2018) (a) जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल उत्तर: (c) |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

उभरती सुरक्षा चुनौतियों हेतु अनुकूल रक्षा प्रणाली

प्रिलिम्स के लिये:अनुकूल रक्षा प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन, उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्वचालित आयुध प्रणालियाँ, हाइपरसोनिक आयुध, रडार, दक्षिण चीन सागर, AIRAWAT, IndiaAI मिशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी, आभासी और संवर्द्धित वास्तविकता, राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति, क्वांटम प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों पर राष्ट्रीय मिशन (NMQTA), ड्रोन हब विज़न, एंटी-सैटेलाइट (ASAT)। मेन्स के लिये:अनुकूली रक्षा की आवश्यकता, राष्ट्रीय सुरक्षा पर उभरती प्रौद्योगिकियों की भूमिका। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने तेज़ी से बदलते विश्व के समक्ष उत्पन्न नई सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला करने के क्रम में देश में "अनुकूल रक्षा प्रणाली" विकसित करने पर बल दिया है।

- उन्होंने यह भी कहा कि भारत विविध चुनौतियों का सामना करते हुए उभरती प्रौद्योगिकियों पर कार्य कर रहा है।

अनुकूल रक्षा प्रणाली क्या है?

- परिचय: यह एक रणनीतिक दृष्टिकोण है जिसके तहत उभरते खतरों का मुकाबला करने के क्रम में किसी राष्ट्र के सैन्य और रक्षा तंत्र का निरंतर विकसित होना शामिल है।

- इसके तहत केवल अतीत या वर्तमान खतरों पर प्रतिक्रिया करने के बजाय भविष्य के खतरों का पूर्वानुमान लगाने पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है।

- अनुकूल रक्षा प्रणाली के प्रमुख तत्त्व:

- परिस्थितिजन्य जागरूकता: गतिशील वातावरण को समझने और उस पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता।

- लचीलापन: समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु रणनीतिक और सामरिक आयामों पर ध्यान देना।

- लचीलापन: बदलती परिस्थितियों के अनुसार शीघ्रता से उबरने के साथ अनुकूलन करने की क्षमता।

- उभरती प्रौद्योगिकियों के साथ एकीकरण: उभरती प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिये अनुकूल रक्षा प्रणाली की आवश्यकता पर बल देना।

- संयुक्त सैन्य दृष्टिकोण: भविष्य के खतरों से निपटने के लिये संयुक्त सैन्य रणनीतियों के विकास पर ध्यान देना, जिसमें न केवल राष्ट्रीय सैन्य बल, बल्कि रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शामिल हो।

- युद्ध का विकास:

- ग्रे ज़ोन और हाइब्रिड युद्ध: साइबर हमलों और आतंकवाद जैसे नए खतरों के कारण युद्ध की पारंपरिक धारणाएँ बदल रही हैं। आधुनिक युद्ध में अब गैर-पारंपरिक तत्त्व शामिल हो रहे हैं, जिससे निरंतर अनुकूलन की मांग बढ़ रही है।

- तकनीकी परिवर्तन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), स्वार्म प्रौद्योगिकी एवं ड्रोन जैसी उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ युद्ध और रक्षा रणनीतियों को नया आकार दे रही हैं।

- स्वार्म प्रौद्योगिकी ड्रोन, उपग्रहों या अंतरिक्ष यान को विकेंद्रीकृत नियंत्रण, स्वचालन एवं समूहकरण का उपयोग करके समन्वित तरीके से एक साथ कार्य करने की अनुमति देती है।

- मनोवैज्ञानिक युद्ध: जनमत को प्रभावित करने, धोखा देने या सरकारों की निर्णय लेने की प्रक्रिया को बाधित करने के लिये सूचना में हेरफेर करना, बाधा डालना या नियंत्रण करना सामान्य हो गया है।

- अनुकूल रक्षा प्रणाली हेतु सरकारी पहल:

- संस्थागत सुदृढ़ीकरण: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ पद का सृजन, सेवाओं के बीच संयुक्तता को बढ़ावा देना एवं प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में सुधार करना।

- आत्मनिर्भरता पर बल: मेक इन इंडिया कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसी पहलों के माध्यम से भारत की रक्षा क्षमताओं को मज़बूत करना।

- ड्रोन हब विज़न: भारत का लक्ष्य घरेलू ड्रोन उद्योग को समर्थन देने और नवाचार को बढ़ावा देने के साथ ड्रोन हेतु एक वैश्विक केंद्र बनना है।

- सशस्त्र बलों के बीच समन्वय: थल सेना, वायु सेना और नौसेना को एक संरचना में एकीकृत करने के साथ तीनों सेवाओं में तालमेल और एकीकरण को महत्त्व दिया गया है।

- सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

- रक्षा क्षेत्र में एफडीआई में वृद्धि

- प्रौद्योगिकी विकास निधि (TDF)

- iDEX योजना

नोट:

- ग्रे ज़ोन युद्ध: इसमें ऐसी रणनीति और रणनीतियाँ शामिल हैं जो पूर्ण पैमाने पर संघर्ष की सीमा से नीचे हैं लेकिन फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण जोखिम पैदा करती हैं। उदाहरणतः साइबर हमले, गुप्त प्रभाव संचालन और जासूसी।

- हाइब्रिड युद्ध: यह रणनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये गतिज (भौतिक) और गैर-गतिज (मनोवैज्ञानिक, साइबर, आर्थिक) दोनों तरह के युद्ध साधनों को एकीकृत करता है। उदाहरणतः नियमित सैन्य बलों (पारंपरिक) और अनियमित बलों, जैसे विद्रोही, भाड़े के सैनिक या प्रॉक्सी बल (अपरंपरागत) का मिश्रण।

- असममित युद्ध: आतंकवादी समूह, विद्रोही और अन्य गैर-राज्य अभिनेता अक्सर बेहतर सैन्य बलों को चुनौती देने के लिये गुरिल्ला युद्ध तथा आत्मघाती बम विस्फोट जैसी अपरंपरागत रणनीति पर भरोसा करते हैं। उदाहरणतः इजरायल पर हमास का हमला।

भारत के लिये नई सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं?

- उभरती हुई प्रौद्योगिकियाँ:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI): सैन्य अनुप्रयोगों में AI प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों में हेरफेर कर सकता है और नए हथियार विकसित कर सकता है।

- सिंथेटिक बायोलॉजी: जीवविज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी के संयोजन से जैविक हथियारों या यहाँ तक कि हानिकारक प्रभावों वाले नए जीवन रूपों को डिज़ाइन और विकसित किया जा सकता है।

- साइबर सुरक्षा: साइबर हमले परमाणु सुविधाओं, सैन्य प्रणालियों और खुफिया नेटवर्क जैसे महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे को कमज़ोर कर सकते हैं।

- स्वायत्त हथियार:

- स्वचालित घातक आयुध प्रणालियाँ (Lethal autonomous weapons systems- LAWs): LAWs AI और मशीन लर्निंग का उपयोग करके मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से खतरों की पहचान, लक्ष्य और उनसे निपटने में सक्षम हैं।

- मानवरहित जल वाहन (UUV): यह सैन्य निगरानी, बारूदी सुरंगों का पता लगाने, वैज्ञानिक अनुसंधान और पानी के भीतर मानचित्रण करने में सक्षम हैं।

- हाइपरसोनिक मिसाइलें: हाइपरसोनिक हथियार रडार की पकड़ से बच सकते हैं तथा अपना रास्ता स्वयं समायोजित कर सकते हैं, जिससे उनसे बचाव करना कठिन हो जाता है।

- अंतरिक्ष युद्ध: अंतरिक्ष सैन्यीकरण उपग्रह प्रणालियों और अन्य अंतरिक्ष आधारित सेवाओं जैसे संचार, नेविगेशन प्रणालियों आदि को बाधित या नष्ट कर सकता है।

- आतंकवाद: ड्रोन से पारंपरिक रक्षा प्रणालियों की निगरानी के साथ लक्षित हमलों या विस्फोटकों की डिलीवरी को अप्रभावी किया जा सकता है।

- भू-राजनीतिक तनाव: चीन-अमेरिका तनाव, यूक्रेन युद्ध, कोरिया और दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रों में परमाणु खतरे, क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

- पर्यावरण सुरक्षा: बढ़ते तापमान, समुद्र के जल स्तर में परिवर्तन और चरम मौसमी घटनाओं से नई सुरक्षा चुनौतियों को जन्म मिल सकता है, जिनमें जनसंख्या का विस्थापन एवं संसाधन-आधारित संघर्ष शामिल हैं।

- वैश्विक सुरक्षा संरचना: चीन के उदय से संयुक्त राज्य अमेरिका के पारंपरिक प्रभुत्व को चुनौती मिल रही है।

- इससे शक्ति शून्यता पैदा हो सकती है जिससे विभिन्न क्षेत्रों (विशेषकर मध्य पूर्व, अफ्रीका और पूर्वी यूरोप) में अस्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने से संबंधित भारत की पहल:

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):

- ऐरावत (AI Research, Analytics, and Knowledge Dissemination Platform- AIRAWAT): ऐरावत विभिन्न क्षेत्रों में AI अनुसंधान के लिये एक सामान्य कम्प्यूट प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो प्रौद्योगिकी केंद्रों, स्टार्ट-अप और अनुसंधान प्रयोगशालाओं के लिये पहुँच को सुविधाजनक बनाता है।

- इंडियाAI मिशन: इंडियाAI मिशन का उद्देश्य AI तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना, स्वदेशी AI क्षमताओं का विकास करना और AI कंप्यूट क्षमता तथा AI इनोवेशन सेंटर जैसी पहलों के माध्यम से शीर्ष AI प्रतिभाओं को आकर्षित करना है।

- कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी (GPAI): भारत GPAI का संस्थापक सदस्य है, जो मानव अधिकारों, समावेशन एवं नवाचार पर जोर देने के साथ AI के विकास पर केंद्रित एक पहल है।

- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT): IoT, बिग डेटा, AI और रोबोटिक्स में स्टार्ट-अप्स तथा उद्यमों को समर्थन देने के लिये बेंगलुरु, गुरुग्राम, गांधीनगर व विशाखापत्तनम में IoT उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये गए हैं।

- ऑगमेंटेड रिएलिटी (AR) और वर्चुअल रिएलिटी (VR): आभासी और संवर्धित वास्तविकता (ऑगमेंटेड रिएलिटी- AR और वर्चुअल रिएलिटी- VR) के लिये उद्यमिता केंद्र की स्थापना IIT भुवनेश्वर में VR/AR नवाचार एवं कौशल विकास के लिये की गई है।

- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी: नागरिकों और व्यवसायों को सुरक्षित, पारदर्शी डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिये ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार की गई है।

- रोबोटिक्स: घरेलू रोबोटिक्स उद्योग को समर्थन देने के लिये रोबोटिक्स के लिये एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया है।

- क्वांटम प्रौद्योगिकी: क्वांटम प्रौद्योगिकी और अनुप्रयोग पर राष्ट्रीय मिशन (NMQTA) को 8 वर्षों में 50-1000 भौतिक क्यूबिट के साथ मध्यवर्ती स्तर के क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने के लिये शुरू किया गया था।

आगे की राह:

- प्रौद्योगिकीय एकीकरण: यदि AI और संबंधित प्रौद्योगिकियों को एकीकृत किया जाए तो भारत की रक्षा प्रणालियाँ खतरों का पूर्वानुमान लगाने तथा उभरते खतरों पर अधिक तेज़ी से एवं प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होंगी।

- साइबर सुरक्षा: एक मज़बूत साइबर रक्षा ढाँचे की स्थापना, नियमित साइबर सुरक्षा अभ्यास और सैन्य प्रणालियों को अद्यतन करने से साइबर हमलों को रोकने में मदद मिल सकती है।

- साइबर हमलों से निपटने के लिये चीन के साइबरस्पेस फाॅर्स की तरह एक समर्पित साइबर फाॅर्स की स्थापना करना।

- हाइब्रिड वारफेयर: जनता को फर्जी खबरों और दुष्प्रचार को पहचानने के लिये शिक्षित करना, विशेष रूप से संघर्षों के दौरान, सत्य, तथ्य-आधारित जानकारी को बढ़ावा देने तथा शत्रुतापूर्ण आख्यानों का सामना करने हेतु सोशल मीडिया एवं अन्य प्लेटफार्मों का उपयोग करना।

- सेनाओं को गलत सूचना और दुष्प्रचार का सामना करने हेतु समर्पित इकाइयाँ स्थापित करनी चाहिये।

- स्वायत्त प्रणालियाँ: भारत को ड्रोन रोधी प्रौद्योगिकियों और ड्रोन रक्षा प्रणालियों में निवेश को बढ़ाना चाहिये, साथ ही अपने ड्रोन हब विज़न का विस्तार जारी रखना चाहिये।

- अंतरिक्ष युद्ध: भारत को अपनी उपग्रह रोधी (ASAT) क्षमताओं को बढ़ाना जारी रखना चाहिये तथा उपग्रह प्रणाली को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- अंतरिक्ष आधारित बुनियादी ढाँचे और परिसंपत्तियों को संभावित खतरों से सुरक्षित करने के लिये संयुक्त राज्य अंतरिक्ष बल (USSF) की तर्ज पर अंतरिक्ष बल (फाॅर्स) विकसित करना।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: हाइब्रिड और ग्रे जोन वारफेयर के बढ़ने के साथ, भारत को साइबर हमलों, गलत सूचनाओं और पारंपरिक सैन्य खतरों के अभिसरण से निपटने हेतु अपनी रक्षा रणनीतियों को किस प्रकार विकसित करने की आवश्यकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा वह संदर्भ है जिसमें "क्विबिट" शब्द का उल्लेख किया गया है? (a) क्लाउड सेवाएँ उत्तर: (b) प्रश्न. विकास की वर्तमान स्थिति के साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से कौन-से कार्य प्रभावी ढंग से कर सकती है? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2, 3 और 5 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न: निषेधात्मक श्रम के कौन-से क्षेत्र हैं जिन्हें रोबोट द्वारा स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है? उन पहलों पर चर्चा कीजिये जो प्रमुख शोध संस्थानों में शोध को वास्तविक और लाभकारी नवाचार के लिये प्रेरित कर सकती हैं। (2015) |