भारतीय अर्थव्यवस्था

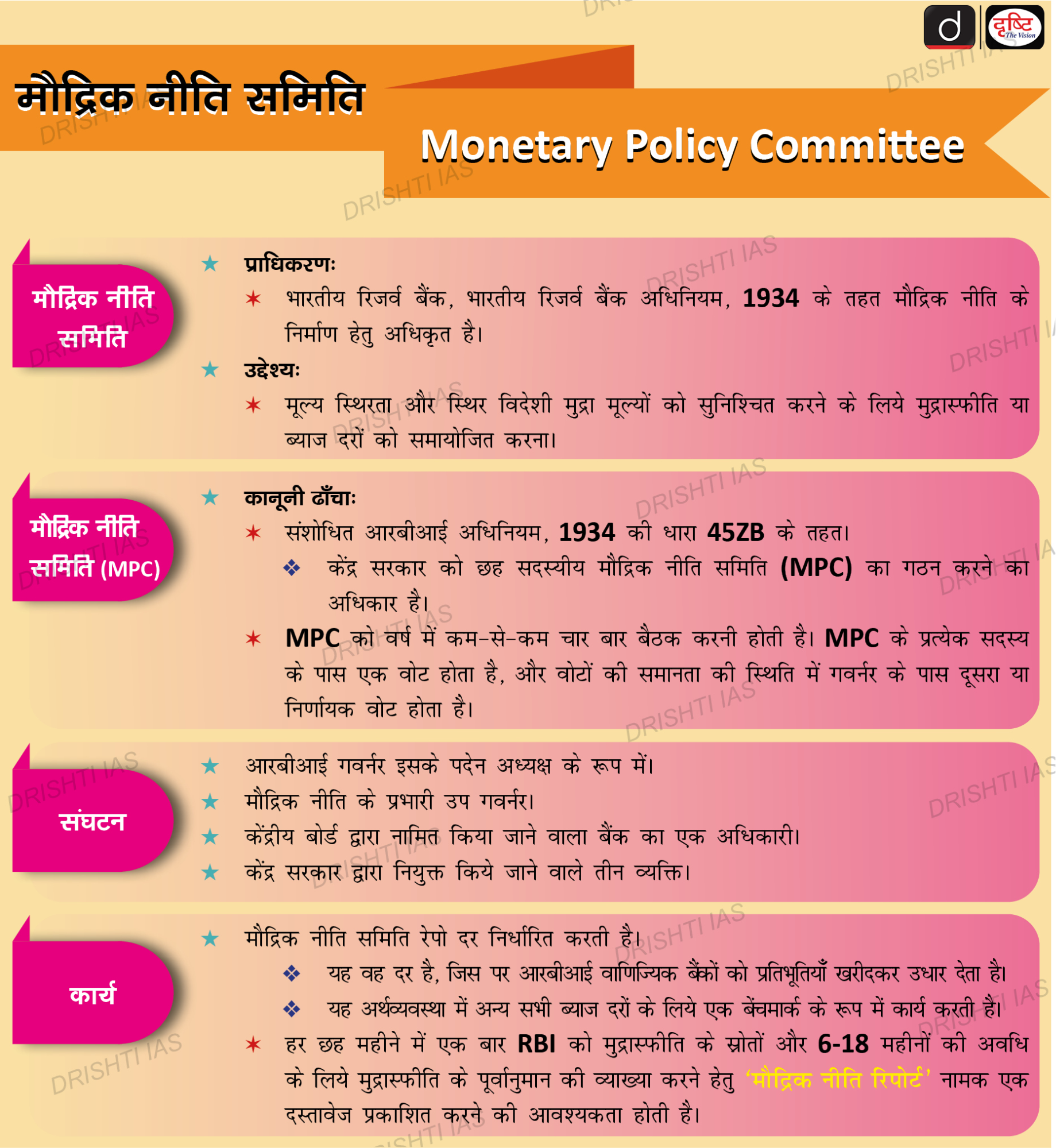

RBI की 50वीं मौद्रिक नीति समिति की बैठक

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय रिज़र्व बैंक, मौद्रिक नीति समिति, लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, रेपो दर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, डिजिटल लेंडिंग ऐप्स, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस मेन्स के लिये:मौद्रिक नीति समिति के निर्णय, भारतीय अर्थव्यवस्था और योजना, संसाधनों का संग्रहण, वृद्धि, विकास और रोज़गार से संबंधित मुद्दे। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारतीय रिज़र्व बैंक की 50वीं मौद्रिक नीति समिति (MPC) की बैठक में ब्याज दरों और आर्थिक नीतियों पर उल्लेखनीय अपडेट सामने आई है।

- इस बैठक में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) अवसंरचना के आठ वर्षों पर प्रकाश डाला गया तथा मुद्रास्फीति को प्रबंधित करने और आर्थिक दक्षता को बढ़ाने के उपायों को प्रस्तुत किया गया।

50वीं MPC बैठक के मुख्य तथ्य क्या हैं?

- MPC के दर निर्णय:

- MPC ने नीतिगत रेपो दर को 6.50% पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय मुद्रास्फीति के प्रबंधन और आर्थिक विकास का समर्थन करने हेतु समिति के वर्तमान दृष्टिकोण को दर्शाता है।

- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर अपरिवर्तित रेपो दर के साथ संरेखित करते हुए 6.25% पर बनी हुई है।

- सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर और बैंक दर दोनों दरें 6.75% पर निर्धारित की गई हैं। इन दरों का उपयोग अर्थव्यवस्था के भीतर तरलता और उधार लेने की लागत का प्रबंधन करने के लिये किया जाता है।

- MPC का प्राथमिक लक्ष्य मुद्रास्फीति को 4.0% के लक्ष्य के करीब लाने के लिये धीरे-धीरे समायोजन को समाप्त करना है। मज़बूत आर्थिक विकास के बावजूद समिति आर्थिक विस्तार का समर्थन करते हुए मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आवश्यकता पर ज़ोर देती है।

- विकास का आकलन:

- वैश्विक आर्थिक स्थिति: MPC ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर लेकिन असमान वृद्धि दर्शा रही है। विनिर्माण क्षेत्र में मंदी का अनुभव हो रहा है जबकि सेवा उद्योग का प्रदर्शन अच्छा बना हुआ है।

- प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की दर में धीरे-धीरे कमी देखी जा रही है, हालाँकि सेवाओं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

- विभिन्न देश अलग-अलग मौद्रिक नीतियाँ अपना रहे हैं, कुछ केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं जबकि अन्य अपनी नीतियों को सख्त कर रहे हैं।

- प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति की दर में धीरे-धीरे कमी देखी जा रही है, हालाँकि सेवाओं की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं।

- चुनौतियाँ: प्रमुख वैश्विक चुनौतियों में जनसांख्यिकीय बदलाव, जलवायु परिवर्तन, भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ता सार्वजनिक ऋण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी प्रौद्योगिकी में प्रगति शामिल हैं। ये कारक मध्यम अवधि के वैश्विक विकास परिदृश्य में अनिश्चितताओं में योगदान करते हैं।

- घरेलू आर्थिक स्थिति: MPC ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत की आर्थिक गतिविधि स्थिर मानसून प्रगति, उच्च खरीफ बुवाई और बेहतर जलाशय स्तर से प्रेरित सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ लचीली बनी हुई है।

- विनिर्माण और सेवा क्षेत्र मज़बूत हैं तथा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है।

- ग्रामीण मांग में वृद्धि और शहरी विवेकाधीन व्यय में स्थिरता से घरेलू उपभोग को समर्थन मिल रहा है।

- वैश्विक आर्थिक स्थिति: MPC ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर लेकिन असमान वृद्धि दर्शा रही है। विनिर्माण क्षेत्र में मंदी का अनुभव हो रहा है जबकि सेवा उद्योग का प्रदर्शन अच्छा बना हुआ है।

- मुद्रास्फीति के रुझान और निहितार्थ:

- जून 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर 5.1% हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ना है। ईंधन की कीमतों में गिरावट के साथ कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन की कीमतों को छोड़कर) में कमी आई।

- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) बास्केट में खाद्य पदार्थों का महत्त्वपूर्ण भार (लगभग 46%) होने के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों का समग्र मुद्रास्फीति पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। खाद्य पदार्थों, विशेषकर सब्जियों की उच्च कीमतों ने मुख्य मुद्रास्फीति को बढ़ा दिया है।

- भावी दृष्टिकोण: यद्यपि अल्पावधि में खाद्य मुद्रास्फीति उच्च बनी रहने की उम्मीद है, फिर भी अनुकूल आधार प्रभाव और बेहतर मानसून की स्थिति के कारण कुछ राहत मिल सकती है।

- जून 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति बढ़कर 5.1% हो गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ना है। ईंधन की कीमतों में गिरावट के साथ कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन की कीमतों को छोड़कर) में कमी आई।

- वित्तीय बाज़ार की स्थितियाँ:

- MPC ने कहा कि आर्थिक मंदी, भू-राजनीतिक तनाव और कैरी ट्रेड गतिशीलता में बदलाव की चिंताओं के कारण वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता का अनुभव हुआ है।

- इसके बावजूद, भारत के वित्तीय बाज़ार मज़बूत समष्टि आर्थिक बुनियादी अवसंरचना के समर्थन से स्थिर हैं।

- MPC ने कहा कि आर्थिक मंदी, भू-राजनीतिक तनाव और कैरी ट्रेड गतिशीलता में बदलाव की चिंताओं के कारण वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में अस्थिरता का अनुभव हुआ है।

- अतिरिक्त उपाय:

- डिजिटल ऋण ऐप्स रिपॉजिटरी:

- RBI बैंकों जैसी विनियमित संस्थाओं (RE) द्वारा उपयोग किये जाने वाले डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLA) का एक सार्वजनिक संग्रह स्थापित करेगा। इस उपाय का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनधिकृत डिजिटल ऋण की पहचान करने में सहायता करना और डिजिटल लेंडिंग पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

- यह घटनाक्रम RBI के डिजिटल ऋण पर सितंबर 2022 के दिशानिर्देशों के बाद आया है, जो RBI वर्किंग ग्रुप की एक रिपोर्ट से प्रेरित है, जिसमें खुलासा किया गया है कि भारतीय एंड्रॉइड उपयोगकर्त्ताओं के लिये उपलब्ध 1,100 डिजिटल लेंडिंग ऐप्स में से लगभग 600 अवैध हैं।

- अनियमित डिजिटल ऋण के कारण उपभोक्ताओं का शोषण बढ़ रहा है, जिससे इस तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्र में कड़े नियमन और उपभोक्ता सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता उजागर होती है।

- RBI ने विनियमित संस्थाओं से यह सुनिश्चित करने को कहा कि उधार सेवा प्रदाता (LSP) और DLA दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्हें ब्याज दरों का खुलासा पहले ही कर देना चाहिये, उधारकर्त्ताओं को उत्पाद विवरण की जानकारी देनी चाहिये तथा जिम्मेदार ऋण देने को बढ़ावा देने हेतु उधारकर्त्ताओं की आर्थिक प्रोफाइल को कैप्चर करना चाहिये।

- RBI बैंकों जैसी विनियमित संस्थाओं (RE) द्वारा उपयोग किये जाने वाले डिजिटल लेंडिंग ऐप्स (DLA) का एक सार्वजनिक संग्रह स्थापित करेगा। इस उपाय का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अनधिकृत डिजिटल ऋण की पहचान करने में सहायता करना और डिजिटल लेंडिंग पारिस्थितिकी तंत्र में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

- यूपीआई लेनदेन सीमा:

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से कर भुगतान के लिये लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। यह समायोजन उपभोक्ताओं के लिये आसान और अधिक कुशल कर भुगतान की सुविधा हेतु बनाया गया है।

- इस संशोधन का लक्ष्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान के उच्च मूल्य और आवृत्ति को त्वरित और सुविधाजनक बनाना है।।

- RBI यूपीआई के माध्यम से 'प्रत्यायोजित भुगतान' शुरू करने की भी योजना बना रहा है, जिससे द्वितीयक उपयोगकर्ता (जैसे पति या पत्नी) प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते का उपयोग करके भुगतान कर सकेंगे

- प्राथमिक यूपीआई उपयोगकर्ता अपने खातों पर द्वितीयक उपयोगकर्ताओं के लिये विशिष्ट भुगतान सीमाएँ निर्धारित करने में सक्षम होंगे।

- इस सुविधा से डिजिटल भुगतान की पहुँच का विस्तार होने और यूपीआई के 424 मिलियन व्यक्तियों के बढ़ते उपयोगकर्ता आधार को पूरा करने की उम्मीद है।

- यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से कर भुगतान के लिये लेनदेन की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए की जाएगी। यह समायोजन उपभोक्ताओं के लिये आसान और अधिक कुशल कर भुगतान की सुविधा हेतु बनाया गया है।

- निरंतर चेक समाशोधन:

- आरबीआई ने भुगतान में तेज़ी लाने और दक्षता बढ़ाने हेतु दो कार्य दिवसों के वर्तमान समाशोधन चक्र के बजाय 'ऑन-रियलाइजेशन-सेटलमेंट' चेक ट्रंकेशन सिस्टम के साथ चेक के निरंतर समाशोधन का प्रस्ताव दिया है।

- इस प्रणाली का उद्देश्य प्रस्तुति के दिन कुछ घंटों के भीतर चेक का समाशोधन करना, दक्षता में सुधार करना, निपटान जोखिम को कम करना और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना है।

- आरबीआई ने भुगतान में तेज़ी लाने और दक्षता बढ़ाने हेतु दो कार्य दिवसों के वर्तमान समाशोधन चक्र के बजाय 'ऑन-रियलाइजेशन-सेटलमेंट' चेक ट्रंकेशन सिस्टम के साथ चेक के निरंतर समाशोधन का प्रस्ताव दिया है।

- डिजिटल ऋण ऐप्स रिपॉजिटरी:

लचीला मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढाँचा

- फरवरी 2015 में शुरू किये गए, FIT का उद्देश्य आर्थिक विकास को समर्थन देने के लिये अस्थायी विचलन की अनुमति देते हुए 4% (±2%) के लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है।

- RBI और वित्त मंत्रालय (GoI) के बीच एक समझौते के माध्यम से स्थापित इस ढाँचे का उद्देश्य विकास को समायोजित करते हुए मुद्रास्फीति का प्रबंधन करना है। यह ढाँचा उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट (UPCR) की सिफारिशों पर आधारित है।

- FIT का उद्देश्य मुद्रास्फीति को स्थिर करना है, जो व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ा कर विकास को बढ़ावा दे सकता है।

- RBI अधिनियम, 1934 को मौद्रिक नीति ढाँचे के लिये वैधानिक आधार प्रदान करने हेतु वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था, संशोधन में प्रत्येक पाँच वर्ष में एक बार RBI के परामर्श से सरकार द्वारा मुद्रास्फीति लक्ष्य निर्धारित करने का प्रावधान है।

- इस ढाँचे को मौद्रिक नीति को अधिक पारदर्शी और पूर्वानुमानित बनाने हेतु डिज़ाइन किया गया है, जो RBI और सरकार के बीच समन्वय को मज़बूत कर सकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत की वित्तीय स्थिरता और आर्थिक दक्षता पर हाल के मौद्रिक नीति निर्णयों के प्रभाव पर चर्चा कीजिये। |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्रश्न. मौद्रिक नीति समिति (MPC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017) यह आरबीआई की बेंचमार्क ब्याज दरों को तय करती है। निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये : (a) केवल 1 उत्तर: (a) प्रश्न. यदि भारतीय रिज़र्व बैंक एक विस्तारवादी मौद्रिक नीति अपनाने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा? (2020)

निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न: क्या आप इस बात से सहमत हैं कि स्थिर जीडीपी वृद्धि और कम मुद्रास्फीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को अच्छी स्थिति में रखा है? अपने तर्कों के समर्थन में कारण बताइये। (2019) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

मनरेगा के तहत कार्य की मांग में गिरावट

प्रिलिम्स के लिये:महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF), मानसून, प्रवासन, कार्य गारंटी कार्यक्रम, रोज़गार, बेरोज़गारी भत्ता, ग्राम सभा, सामाजिक लेखा परीक्षा, गरीबी रेखा से नीचे, पंचायती राज संस्थान (PRI) मेन्स के लिये:महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) की भूमिका। |

स्रोत: इकॉनोमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) के तहत कार्य की मांग में जुलाई 2024 में काफी कम हो गई।

MGNREGA के तहत कार्य की मांग में गिरावट क्या दर्शाती है?

- कार्य की मांग की वर्तमान स्थिति: जुलाई में लगभग 22.80 मिलियन व्यक्तियों ने इस योजना के माध्यम से रोज़गार हेतु आवेदन किया, जो वर्ष 2023 की इसी अवधि की तुलना में 21.6% की कमी दर्शाता है।

- ये व्यक्ति 18.90 मिलियन परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो साल-दर-साल 19.5% और जून 2024 की तुलना में 28.4% की कमी के आँकड़े को दर्शाते है।

- महीनों के आधार पर जुलाई 2024 में रोज़गार चाहने वाले लोगों की संख्या में 33.4% की गिरावट आई है।

- जुलाई 2024 में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे प्रमुख राज्यों में कम व्यक्तियों ने कार्य की मांग की।

- कार्य की मांग में गिरावट के कारण:

- मज़बूत आर्थिक गतिविधि:

- MGNREGA के तहत कार्य की मांग सामान्यतः तब कम हो जाती है जब सुदृढ़ आर्थिक विकास के कारण बेहतर वेतन वाले रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं, जो संभवतः सुदृढ़ आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है।

- पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में अर्थव्यवस्था अनुमान से अधिक 8.2% की दर से बढ़ी।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) का अनुमान है कि भारत सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी, जिसकी विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 में 7% और 2025-26 में 6.5% होगी, जो वैश्विक औसत से अधिक होगी।

- MGNREGA के तहत कार्य की मांग सामान्यतः तब कम हो जाती है जब सुदृढ़ आर्थिक विकास के कारण बेहतर वेतन वाले रोज़गार के अवसर उपलब्ध होते हैं, जो संभवतः सुदृढ़ आर्थिक गतिविधि को दर्शाता है।

- मज़बूत आर्थिक गतिविधि:

- मानसून का प्रभाव:

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) क्या है?

- परिचय:

- MGNREGA ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किये गए विश्व के सबसे बड़े रोज़गार गारंटी कार्यक्रमों में से एक है।

- यह योजना न्यूनतम वेतन पर सार्वजनिक कार्यों से संबंधित अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 100 दिनों के रोज़गार की कानूनी गारंटी प्रदान करता है।

- कार्यान्वयन एजेंसी:

- ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से इस योजना के संपूर्ण कार्यान्वयन की निगरानी करता है।

- प्रमुख विशेषताएँ:

- मनरेगा के डिज़ाइन की आधारशिला इसकी कानूनी गारंटी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी ग्रामीण वयस्क कार्य का अनुरोध कर सकता है और उसे 15 दिनों के भीतर कार्य मिलना चाहिये।

- यदि यह प्रतिबद्धता पूरी नहीं होती है, तो "बेरोज़गारी भत्ता" प्रदान किया जाना चाहिये।

- इसके लिये आवश्यक है कि महिलाओं को इस तरह से प्राथमिकता दी जाए कि कम से कम एक तिहाई लाभार्थी ऐसी महिलाएँ हों जिन्होंने पंजीकरण कराया हो और कार्य के लिये अनुरोध किया हो।

- महात्मा गांधी नरेगा, 2005 की धारा 17 में ग्राम सभा को योजना के तहत किये गए कार्यों का सामाजिक ऑडिट करने का आदेश दिया गया है।

- मनरेगा के डिज़ाइन की आधारशिला इसकी कानूनी गारंटी है, जो यह सुनिश्चित करती है कि कोई भी ग्रामीण वयस्क कार्य का अनुरोध कर सकता है और उसे 15 दिनों के भीतर कार्य मिलना चाहिये।

- उद्देश्य:

- इसकी शुरुआत ग्रामीण लोगों की क्रय शक्ति में सुधार लाने के उद्देश्य से की गई थी, मुख्य रूप से ग्रामीण भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को अर्ध या अकुशल कार्य उपलब्ध कराना।

- यह देश में धनी और निर्धन के बीच की खाई को पाटने का प्रयास करता है।

- वर्तमान स्थिति:

- बजट आवंटन: वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिये, सरकार ने रोज़गार की बढ़ती माँग को पूरा करने हेतु पिछले वर्षों की तुलना में वृद्धि को दर्शाते हुए, मनरेगा को लगभग 73,000 करोड़ रुपए आवंटित किये।

- रोज़गार सृजन: वित्त वर्ष 2022-23 में, मनरेगा ने 300 करोड़ से अधिक का कार्य प्रदान किया, जिसमें लगभग 11 करोड़ परिवार इस योजना में भाग ले रहे हैं।

- मज़दूरी भुगतान: केंद्र ने वित्त वर्ष 2024-25 हेतु मनरेगा श्रमिकों के लिये मज़दूरी दरों में 3-10% की वृद्धि की अधिसूचना जारी की है।

- वित्त वर्ष 2023-24 के 261 रुपए की तुलना में वर्ष 2024-25 के लिये औसत मज़दूरी 289 रुपए है।

- परियोजना केंद्र : इस योजना ने जल संरक्षण, वनीकरण और ग्रामीण बुनियादी ढाँचे के विस्तार जैसे सतत् विकास परियोजनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया है। 60% से अधिक कार्य प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिये समर्पित है।

मनरेगा के क्रियान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं?

- न्यूनतम मज़दूरी निर्धारण पर चिंताएँ: ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक पैनल ने चिंता जताई है कि मनरेगा के तहत न्यूनतम मज़दूरी कृषि मज़दूरों के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित है, जो मनरेगा मज़दूरों द्वारा किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्य को नहीं दर्शाता है।

- वे इसके बजाय ग्रामीण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह अधिक समसामयिक है और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवा पर अधिक व्यय को दर्शाता है।

- खराब नियोजन और प्रशासनिक कौशल: कर्नाटक और पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों को छोड़कर, पंचायतों में बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों की योजना बनाने का अनुभव नहीं है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) ने ग्राम पंचायत सदस्यों के बीच अपर्याप्त प्रशासनिक क्षमता को उजागर किया।

- पर्याप्त जनशक्ति की कमी: ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर अपर्याप्त प्रशासनिक और तकनीकी कर्मचारी नियोजन, निगरानी और पारदर्शिता को प्रभावित करते हैं।

- योजना के वित्तपोषण में कठिनाई: मनरेगा के लिए बजट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे स्थिरता और वित्तपोषण स्रोतों के बारे में चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- घटते कर-जीडीपी अनुपात ने कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए चुनौतियाँ खड़ी की हैं।

- भेदभाव: MGNREGA समान वेतन को बढ़ावा देता है, लेकिन महिलाओं और हाशिये पर पड़े समूहों के खिलाफ भेदभाव के मामले जारी हैं। कुछ राज्यों में महिलाओं का नामांकन अधिक है, जबकि अन्य में प्रणालीगत पूर्वाग्रहों के कारण कम भागीदारी है।

- भ्रष्टाचार और अनियमितताएँ: भ्रष्टाचार के उच्च स्तर के कारण लक्षित लाभार्थियों तक बहुत कम धनराशि पहुँच पाती है। गैर-मौजूद श्रमिकों के लिये फेक जॉब कार्ड जैसी समस्याएँ महत्त्वपूर्ण वित्तीय नुकसान का कारण बनती हैं।

आगे की राह:

- गारंटीकृत कार्य दिवसों में वृद्धि: यद्यपि प्रति वर्ष पूरे 100 दिन का रोज़गार उपलब्ध नहीं कराया गया है, फिर भी संसदीय समिति और कार्यकर्त्ता समूहों ने प्रति परिवार गारंटीकृत कार्य दिवसों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 150 करने की पुरजोर सिफारिश की है, ताकि ग्रामीण आबादी को वर्ष में अधिक समय तक रोज़गार सुरक्षा प्राप्त हो सके।

- क्षमता निर्माण: योजना और कार्यान्वयन कौशल में सुधार हेतु पंचायत सदस्यों के लिये प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने के साथ ही प्रभावी कार्यक्रम प्रबंधन हेतु स्पष्ट दिशानिर्देश स्थापित करना चाहिये।

- निगरानी: निधि आवंटन और परियोजना परिणामों पर नज़र रखने के लिये सुदृढ़ निगरानी तंत्र लागू करने की आवश्यकता है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये मोबाइल ऐप तथा ऑनलाइन पोर्टल जैसी तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिये।

- अद्यतन मज़दूरी निर्धारण: न्यूनतम मज़दूरी निर्धारण को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण के आधार पर किया जाना चाहिये, ताकि MGNREGS श्रमिकों द्वारा सामना की जाने वाली जीवन-यापन लागत को बेहतर ढंग से दर्शाया जा सके।

- मुद्रास्फीति और स्थानीय आर्थिक स्थितियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिये मज़दूरी दरों को नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार सृजन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (MGNREGS) की भूमिका पर चर्चा कीजिये। इस योजना से जुड़ी चुनौतियाँ क्या हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन "महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम" से लाभान्वित होने के पात्र हैं? (2011) (a) केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. अब तक भी भूख और गरीबी भारत में सुशासन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं। मूल्यांकन कीजिये कि इन भारी समस्याओं से निपटने में क्रमिक सरकारों ने किस सीमा तक प्रगति की है। सुधार के लिये उपाय सुझाइये । (2017) प्रश्न. क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (2014) |

भूगोल

हिंद महासागर में अंतर्जलीय संरचनाएँ

प्रिलिम्स के लिये:गहन समुद्र, राहत, संरचनाएँ और प्रकार, मौर्य साम्राज्य। मेन्स के लिये:समुद्र तल पर विभिन्न अंतर्जलीय संरचनाएँ/उच्चावच |

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

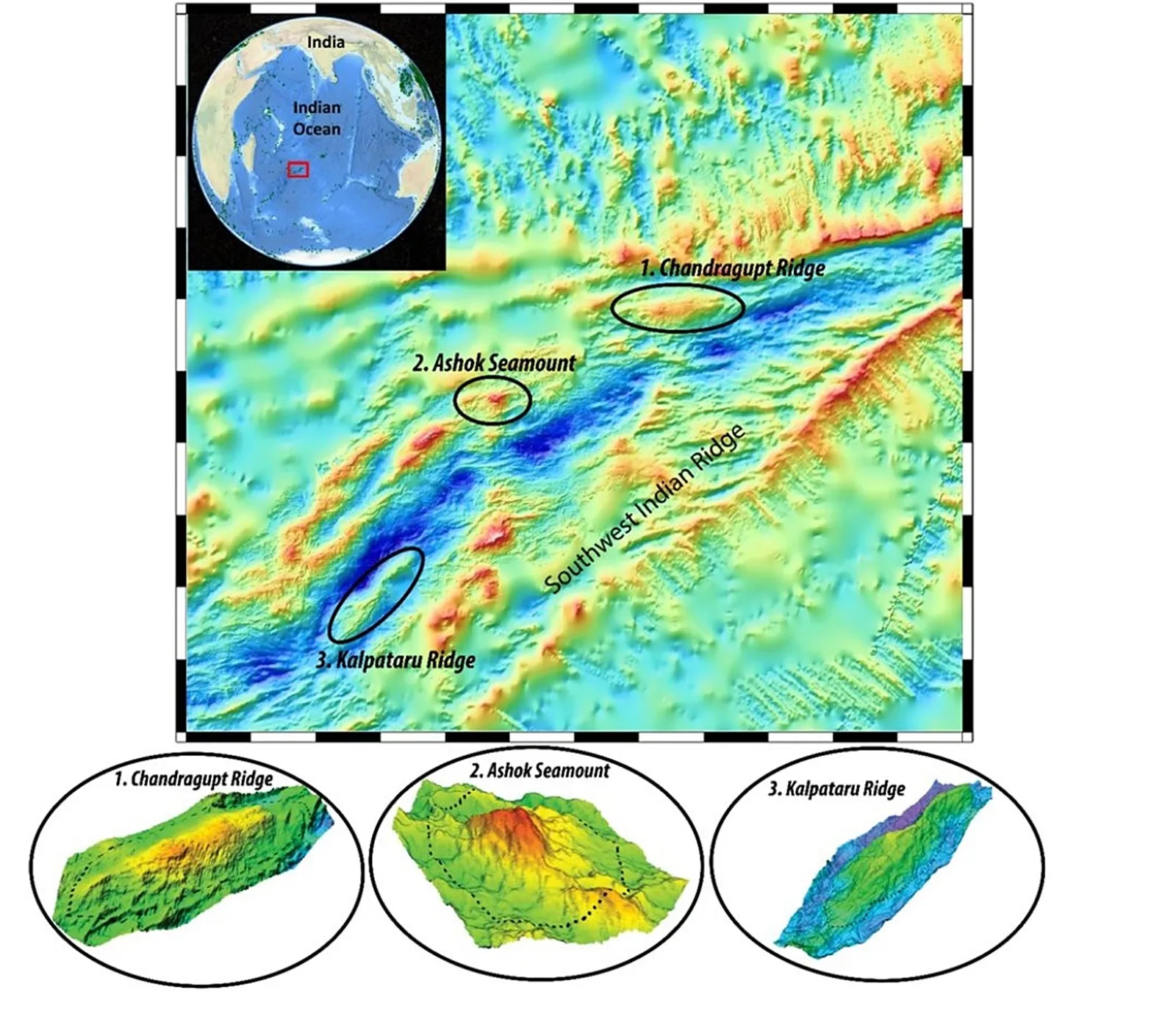

हाल ही में हिंद महासागर में तीन उच्चावच संरचनाओं का नाम अशोक, चंद्रगुप्त और कल्पतरु रखा गया, जो समुद्री विज्ञान में भारत के बढ़ते प्रभाव एवं हिंद महासागर की खोज व समझ के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

- यह नामकरण भारत द्वारा प्रस्तावित किया गया था और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO) और यूनेस्को के अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (IOC) द्वारा अनुमोदित किया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन (IHO)

- यह वर्ष 1921 में स्थापित एक अंतर-सरकारी परामर्शदात्री और तकनीकी निकाय है, जिसका उद्देश्य नौ-वहन सुरक्षा को बढ़ाना और समुद्री पर्यावरण की रक्षा करना है।

- भारत IHO का सदस्य है।

- उद्देश्य:

- राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक कार्यालयों की गतिविधियों का समन्वय करना।

- समुद्री चार्ट और दस्तावेज़ों में यथासंभव उच्चतम एकरूपता प्राप्त करना।

- हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने और उनका उपयोग करने हेतु विश्वसनीय और कुशल तरीकों को अपनाने को बढ़ावा देना।

- हाइड्रोग्राफी के विज्ञान और वर्णनात्मक समुद्र विज्ञान में उपयोग की जाने वाली तकनीकों को आगे बढ़ाना।

यूनेस्को का अंतर-सरकारी महासागरीय आयोग (IOC)

- यह समुद्री विज्ञान, क्षमता विकास, महासागर अवलोकन और सेवाओं, महासागर विज्ञान, सुनामी चेतावनी एवं महासागर साक्षरता में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है।

- इसके 150 सदस्य देश हैं और भारत वर्ष 1946 से इसका सदस्य है।

- IOC का कार्य आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिये विज्ञान एवं इसके अनुप्रयोगों की उन्नति को बढ़ावा देने के यूनेस्को के मिशन में योगदान देता है।

- IOC सतत् विकास के लिये महासागर विज्ञान के संयुक्त राष्ट्र दशक 2021-2030 का समन्वय कर रहा है, जिसे ‘महासागर दशक’ के रूप में भी जाना जाता है।

अंतर्जलीय संरचनाओं के संदर्भ में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- पृष्ठभूमि और महत्त्व: इन अंतर्जलीय संरचनाओं की खोज भारतीय दक्षिणी महासागर अनुसंधान कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे वर्ष 2004 में शुरू किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र (NCPOR) नोडल एजेंसी है।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य जैव-भू-रसायन, जैव विविधता और हाइड्रो-डायनामिक्स सहित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना है।

- कुल संरचनाएँ:

- हाल ही में हिंद महासागर में जोड़ी गई संरचनाओं सहित सात संरचनाओं का नाम अब मुख्य रूप से भारतीय वैज्ञानिकों के नाम पर या भारत द्वारा प्रस्तावित नामों के आधार पर रखा गया है।

- पूर्व नामित संरचनाएँ:

- रमन रिज/कटक (वर्ष 1992 में स्वीकृत): इसकी खोज वर्ष 1951 में एक अमेरिकी तेल पोत द्वारा की गई थी। इसका नाम भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता सर सी.वी. रमन के नाम पर रखा गया था।

- पणिक्कर सी-माउंट (वर्ष 1993 में स्वीकृत): इस समुद्री टीले की खोज वर्ष 1992 में भारत के शोध पोत सागर कन्या द्वारा की गई थी। इसका नाम प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी एन.के. पणिक्कर के नाम पर रखा गया है।

- सागर कन्या सी-माउंट (वर्ष 1991 में स्वीकृत): वर्ष 1986 में इसकी खोज हेतु सफल 22वें क्रूज़ के लिये, इस समुद्री टीले का नाम शोध पोत सागर कन्या के नाम पर ही रखा गया था।

- डी.एन. वाडिया निमग्न द्वीप: इसका नाम भू-विज्ञानी डी.एन. वाडिया के नाम पर वर्ष 1993 में रखा गया था, जब वर्ष 1992 में सागर कन्या द्वारा अंतर्जल में ज्वालामुखी पर्वत (निमग्न द्वीप/Guyot) की खोज की गई थी।

- हाल ही में नामित संरचनाएँ:

- अशोक सी-माउंट: इसकी खोज वर्ष 2012 में हुई थी। यह लगभग 180 वर्ग किमी. में विस्तृत एक अंडाकार संरचना है और इसकी पहचान रूसी पोत अकादमिक निकोले स्त्राखोव का प्रयोग करके की गई थी।

- कल्पतरु कटक: इसकी खोज वर्ष 2012 में हुई थी। यह लंबी कटक 430 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैली हुई है जो सागरीय जैव विविधता को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- विशेषज्ञों का मानना है कि यह पर्वतमाला विभिन्न प्रजातियों के लिये आवास, आश्रय और भोजन स्रोत उपलब्ध कराकर समुद्री जीवन हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करती रही होगी।

- चंद्रगुप्त रिज: यह कटक 675 वर्ग किलोमीटर में फैली एक लंबी संरचना है। इसकी पहचान वर्ष 2020 में भारतीय शोध पोत MGS सागर द्वारा की गई थी।

अशोक और चंद्रगुप्त कौन थे ?

- चंद्रगुप्त मौर्य (350-295 ईसा पूर्व):

- वह मगध के सम्राट और मौर्य वंश के संस्थापक थे, जिसने मगध में केंद्रित एक महत्त्वपूर्ण साम्राज्य की स्थापना की।

- उन्होंने नंदों के पतन और कमज़ोरी का लाभ उठाकर चाणक्य (कौटिल्य) की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित किया और स्वयं को सम्राट घोषित किया।

- अंत में उन्होंने अपना सिंहासन त्याग दिया और जैन शिक्षक भद्रबाहु के शिष्य बन गए।

- अशोक: वह मौर्य वंश के तीसरे शासक थे (चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बाद) और उन्होंने लगभग 269 ईसा पूर्व शासन किया था।

- अशोक की धम्म नीति और बौद्ध धर्म के प्रसार के प्रयास उसके शासन के महत्त्वपूर्ण पहलू हैं।

- उन्होंने प्रियदासी और देवानामपिय की उपाधियाँ अपनाईं, जो उनके स्तंभ तथा शिलालेखों में देखी जा सकती हैं।

नोट:

- कल्पतरु एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है "इच्छा-पूर्ति करने वाला वृक्ष।" हिंदू पौराणिक कथाओं में इसे प्रायः एक दिव्य वृक्ष के रूप में जाना जाता है जो इसका आशीर्वाद मांगने वालों की इच्छाएँ और अभिलाषाएँ पूरी करता है। यह अवधारणा प्रचुरता, समृद्धि और सपनों की पूर्ति का प्रतीक है।

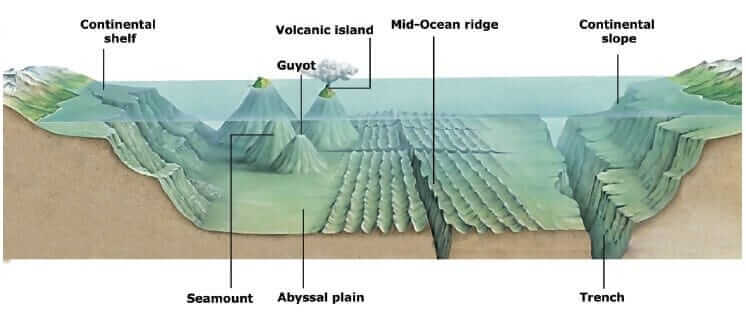

महासागर तल पर विभिन्न अंतर्जलीय संरचनाएँ/उच्चावच क्या हैं?

- परिचय:

- महासागर तल या समुद्र तल जल का वह निचला भाग है जो पृथ्वी की सतह के 70% से अधिक हिस्से को कवर करता है और इसमें फॉस्फोरस, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता व निकल जैसे तत्त्व शामिल हैं।

- महासागरीय उच्चावच निर्माण के प्राथमिक कारण विवर्तनिकी प्लेटों, अपरदन, निक्षेपण व ज्वालामुखी प्रक्रियाओं के बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाएँ हैं।

- महासागर तल के क्षेत्र:

-

महाद्वीपीय मग्नतट:

- महासागर तल का सबसे उथला और चौड़ा हिस्सा।

- यह तट से महाद्वीप के किनारे तक फैला हुआ है, जिसकी महाद्वीपीय ढलान में तीक्ष्ण प्रवणता होती है।

- यह समुद्री जीवन और मछली, तेल व गैस जैसे संसाधनों से समृद्ध है।

- महाद्वीपीय ढाल:

- महाद्वीपीय मग्नतट को वितलीय मैदान से जोड़ने वाली तीव्र ढाल

- गहन खड्ड और घाटियों से कटी हुई भू-संरचना जिनका निर्माण अंतर्जलीय भूस्खलन तथा अवसादी नदियों द्वारा हुआ है।

- यह कुछ गहन समुद्री जीवों जैसे ऑक्टोपस, स्क्विड और एंगलरफिश का निवास स्थान है।

- महाद्वीपीय उत्थान:

- यह महाद्वीपीय सामग्री के मोटे अनुक्रमों से निर्मित हुआ है जो महाद्वीपीय ढाल और वितलीय मैदान के बीच जमा होता है।

- यह तलछट के नीचे की ओर प्रवाह, जल के नीचे की धाराओं द्वारा ले जाए गए कणों के जमा होने साथ ही ऊपर से निर्जीव व सजीव दोनों कणों के जमा होने जैसी प्रक्रियाओं से ऊपर उठ सकता है।

- वितलीय मैदान:

- महासागर तल का सबसे समतल भाग।

- यह महासागर बेसिन के अधिकांश भाग को कवर करता है और समुद्र तल से 4,000 से 6,000 मीटर नीचे स्थित है।

- यह महीन अवसादों की एक मोटी परत से ढका हुआ है जो महासागरीय धाराओं द्वारा लाया जाता है और समुद्र तल पर एकत्र हो जाता है।

- यह पृथ्वी पर सबसे विचित्र और रहस्यमय जीवों जैसे कि विशाल ट्यूब वर्म, बायोल्यूमिनसेंट मीन और वैम्पायर स्क्विड का निवास स्थान है।

- महासागरीय गर्त या खाइयाँ:

- ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं।

- ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं।

- अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किमी. तक गहरे होते हैं।

- ये महाद्वीपीय ढाल के आधार तथा द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं एवं सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्र होते हैं।

- यही कारण है कि ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिये बहुत महत्त्वपूर्ण हैं।

- अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिनमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में एवं 6 हिंद महासागर में हैं।

-

- उच्चावच की लघु आकृतियाँ :

- जलमग्न खड्ड: ये महाद्वीपीय किनारों पर पाई जाने वाली महत्त्वपूर्ण भू-वैज्ञानिक संरचनाएँ हैं, जो ऊपरी महाद्वीपीय मग्नतट और वितलीय मैदान के बीच संपर्क का कार्य करती हैं। ये गहरे खड्ड होते हैं। जिनमें से कुछ की तुलना कोलोरेडो नदी की ग्रैण्ड कैनियन से की जा सकती है।

- ये गहरे, संकरे खड्ड हैं जिनमें ऊर्ध्वाधर पार्श्व भित्तियाँ तथा भू-घाटियों के समान तीव्र ढलानें होती हैं।

- मध्य महासागरीय कटक: ये अपसारी प्लेट सीमाओं के साथ पाए जाते हैं, जहाँ टेक्टोनिक/विवर्तनिक प्लेटें पृथक् हो जाती हैं और इनके बीच का अंतराल मैग्मा से भर जाता है, जो ठोस होकर नई महासागरीय पर्पटी का निर्माण करता है।

- ये महासागरीय कटक पर्वतों की दो शृंखलाओं से बने होते हैं, जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किये गए होते हैं। इन पर्वत शृंखलाओं के शिखर की ऊँचाई 2,500 मीटर तक हो सकती है तथा इनमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुँच सकती हैं।

- समुद्री टीले और जलमग्न द्वीप: समुद्री टीले ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित जलमग्न पर्वत हैं जो प्रायः प्लेट सीमाओं के पास समुद्र तली से सैकड़ों या हज़ारों फीट ऊपर की ओर उठे रहते हैं। उदाहरण के लिये एम्पेरर सीमाउंट, जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीप का विस्तार है।

- जलमग्न द्वीप चपटे शिखर वाले समुद्री टीले हैं, जिनके बनने की अवस्थाएँ क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होती हैं। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले एवंजलमग्न द्वीप स्थित हैं।

- प्रवाल द्वीप: यह प्रवाल भित्तियों या द्वीपों की एक वलयाकार संरचना है जो लैगून/गहरे अवनमन को चरों ओर से घेरता है, सामान्यतः समुद्री पर्वत विकसित होते हैं।

- ये संरचनाएँ उष्णकटिबंधीय महासागरों में निम्न द्वीपों से बनी हैं, जिनमें चट्टान एक केंद्रीय गर्त, जिसमें विभिन्न प्रकार के जल अर्थात् अलवण जल या लवण जल हो सकते हैं, के चारों ओर स्थित है।

- जलमग्न खड्ड: ये महाद्वीपीय किनारों पर पाई जाने वाली महत्त्वपूर्ण भू-वैज्ञानिक संरचनाएँ हैं, जो ऊपरी महाद्वीपीय मग्नतट और वितलीय मैदान के बीच संपर्क का कार्य करती हैं। ये गहरे खड्ड होते हैं। जिनमें से कुछ की तुलना कोलोरेडो नदी की ग्रैण्ड कैनियन से की जा सकती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. महासागरीय तल पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के महासागरीय उच्चावच के अभिलक्षण क्या हैं? |

भूगोल

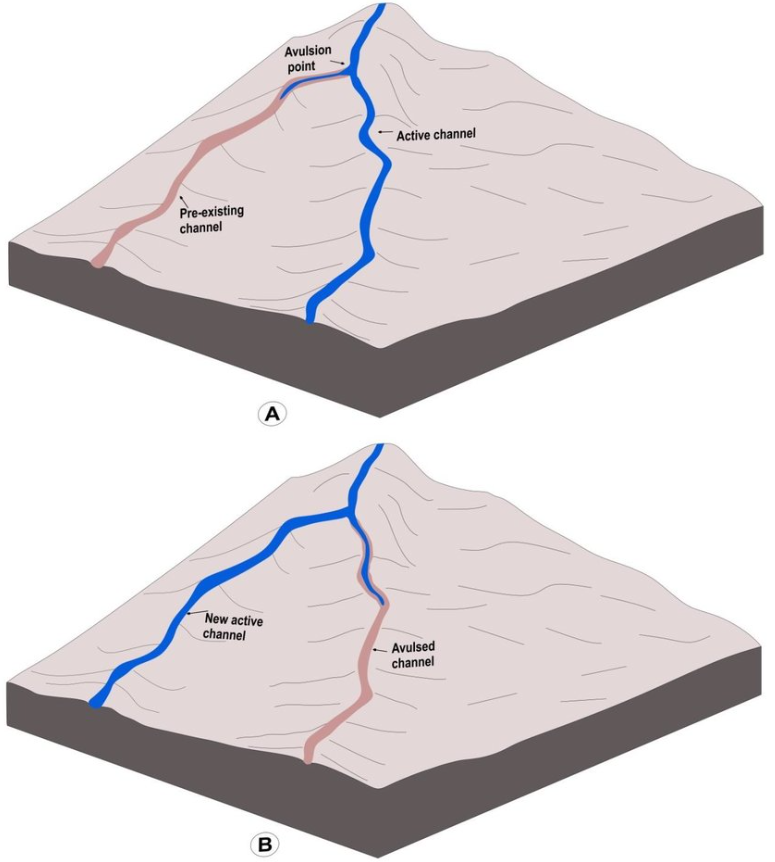

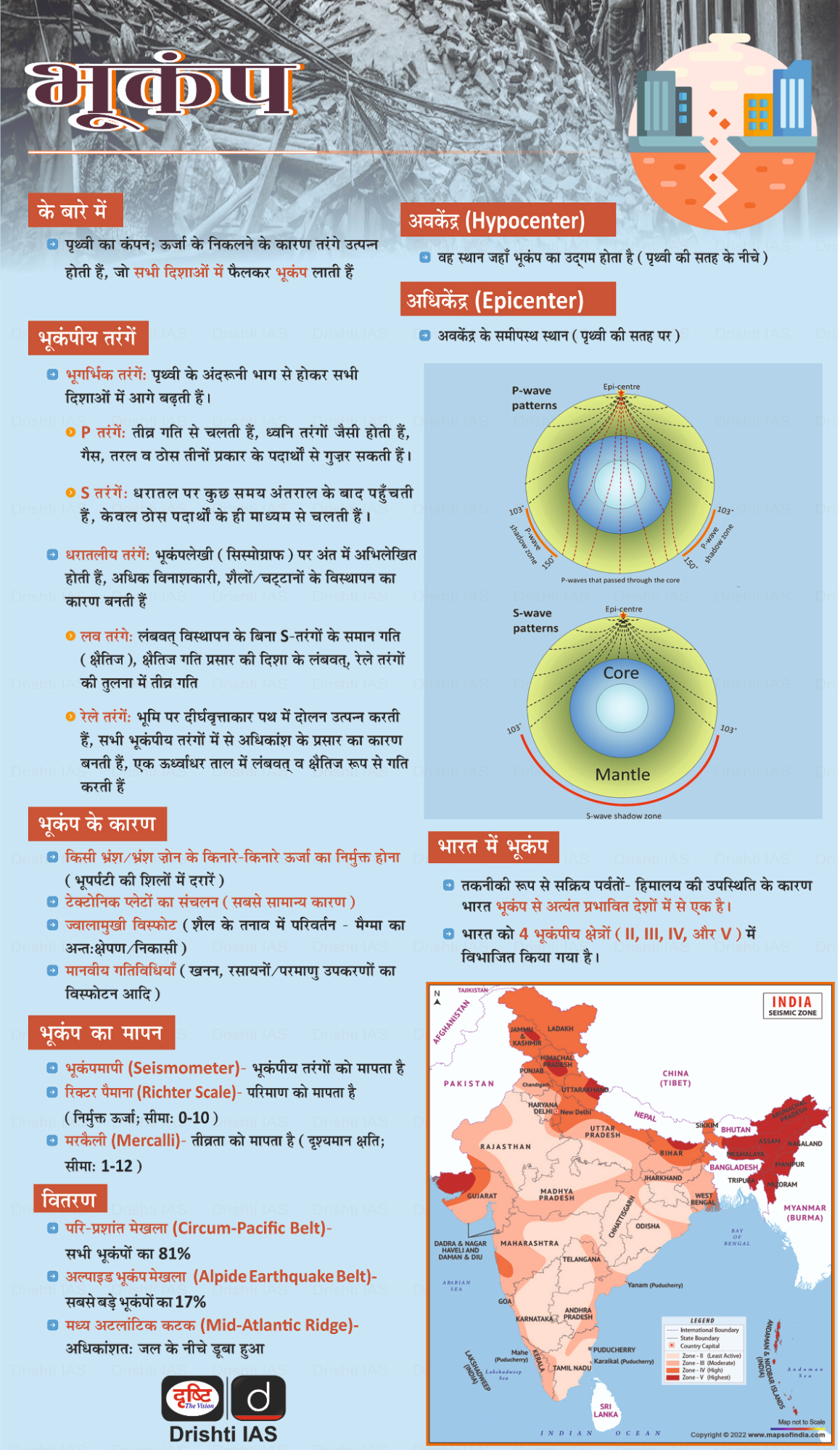

विवर्तनिकी घटनाओं के कारण गंगा नदी के मार्ग में परिवर्तन

प्रिलिम्स के लिये:गंगा डेल्टा, पैलियोचैनल, इंडो-बर्मा पर्वत शृंखलाएँ, प्लेट् विवर्तनिकी , गंगा-मेघना-ब्रह्मपुत्र डेल्टा, भूकंपीय तरंगें, सैंड डाईक्स, द्रवीकरण, ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड ल्यूमिनेसेंस (OSL) डेटिंग, बाढ़, अवतलन मेन्स के लिये:पृथ्वी की स्थलाकृति को आकार देने में महत्त्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाओं की भूमिका। |

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में, शोधकर्त्ताओं ने बांग्लादेश में अवस्थित गंगा के डेल्टाई क्षेत्र में नदी मार्ग का अध्ययन किया है।

- उन्होंने एक पैलियोचैनल (प्राचीन नदी मार्ग) की खोज की, जो दर्शाता है कि लगभग 2,500 वर्ष पूर्व भूकंप के कारण गंगा ने अपना मार्ग अकस्मात् बदल दिया था।

भूकंप गंगा नदी के मार्ग को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

- भूकंप की उत्पत्ति: शोधकर्त्ताओं ने अनुमान लगाया कि भूकंप की उत्पत्ति इंडो-बर्मा पर्वत शृंखलाओं या शिलांग पहाड़ियों से हुई होगी, जहाँ भारतीय व यूरेशियन विवर्तनिक प्लेटें जुड़ती हैं।

- प्रभाव: इस खोज से यह पता चलता है कि बड़े भूकंप से नदियों में बड़े पैमाने पर अस्थिरता/उच्छेदन (नदी के प्रवाह के मार्ग में परिवर्तन) हो सकता है, जिससे विशेष रूप से गंगा-मेघना-ब्रह्मपुत्र डेल्टा जैसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ आ सकती है।

- भूकंपीय साक्ष्य:

- भूकंपीय संरचना: भूकंपीय तरंगों के दबाव के कारण जलीय रेत की परत पर दबाव पड़ने से विकृत अवसादी तल बनते हैं, जिससे मृदा की परतों में दरार बन जाती है।

- सैंड डाईक्स: शोधकर्त्ताओं ने पैलियोचैनल की पूर्व दिशा में एक किलोमीटर की दूरी पर दो बड़ी सैंड डाईक्स पाईं। सैंड डाईक्स तब बनती हैं, जब भूकंप नदी के तल में कंपन करते हैं और अवसादों के द्रवीकरण का कारण बनते हैं।

- डेटिंग तकनीक: शोधकर्त्ताओं ने सैंड डाईक्स के निर्माण और उच्छेदन के समय का अनुमान लगाने के लिये ऑप्टिकली स्टिम्युलेटेड ल्यूमिनेसेंस (OSL) डेटिंग का उपयोग किया। उन्होंने निर्धारित किया कि दोनों घटनाएँ लगभग 2,500 वर्ष पूर्व हुई थीं, जिससे पता चलता है कि भूकंप के कारण नदी का उच्छेदन हुआ।

- भविष्य के खतरे और सिफारिशें:

- संभावित प्रभाव: इस प्रकार की भूकंपीय गतिविधियाँ वर्तमान में भारत और बांग्लादेश में 170 मिलियन लोगों को प्रभावित करने वाले क्षेत्रों में बाढ़ आ सकती है।

- बढ़ा हुआ जोखिम: तेज़ी से होने वाले अवतलन और जलवायु परिवर्तन से प्रेरित समुद्र के स्तर में वृद्धि जैसे कारक नदी के कटाव के जोखिम को बढ़ाते हैं।

- भविष्य का अनुसंधान: भूकंप से प्रेरित कटाव की आवृत्ति को समझने और भूकंप के पूर्वानुमान में सुधार करने पर ज़ोर दिया जाना चाहिये।

- तैयारी: ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये अनुसंधान, निगरानी और तैयारियों के लिये भारत, बांग्लादेश एवं म्याँमार के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

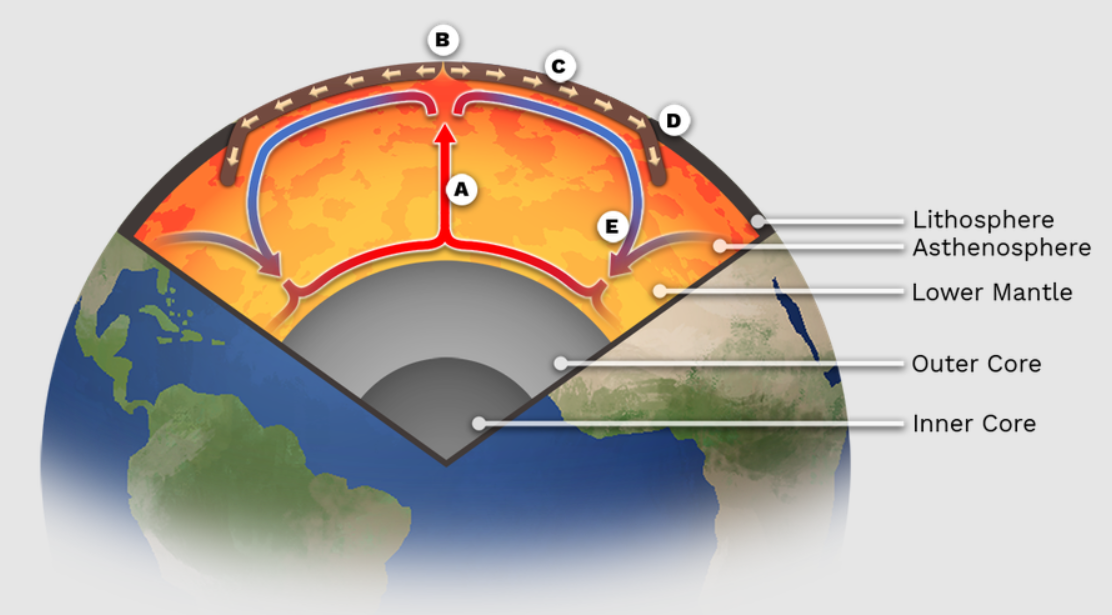

विवर्तनिक गतिविधियाँ क्या हैं?

- विवर्तनिक गतिविधियाँ:

- पृथ्वी की बाह्यतम परत स्थलमंडल (जिसमें भू-पर्पटी और ऊपरी मेंटल शामिल है) बड़ी चट्टानी प्लेटों में टूटी हुई है।

- ये प्लेटें आंशिक रूप से पिघली हुई परत पर टिकी हुई हैं जिसे एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है।

- एस्थेनोस्फीयर में संवहन धारा के कारण प्लेटें अलग-अलग दरों पर गति करती हैं, प्रति वर्ष 2-15 सेंटीमीटर।

- इस गतिविधि से हिमालय, पूर्वी अफ्रीकी दरार और कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास फॉल्ट सहित विभिन्न भू-वैज्ञानिक संरचनाएँ बनती हैं।

- यह बताता है कि किस प्रकार पर्वतों का निर्माण, ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंप सहित प्रमुख भू-आकृतियाँ पृथ्वी की सतह के नीचे की गतिविधियों से निर्मित होती हैं।

- सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक सूचीबद्ध सात प्रमुख प्लेटें हैं: प्रशांत, उत्तरी अमेरिकी, यूरेशियन, अफ्रीकी, अंटार्कटिका, इंडो-ऑस्ट्रेलियाई और दक्षिण अमेरिकी प्लेट।

- पृथ्वी की बाह्यतम परत स्थलमंडल (जिसमें भू-पर्पटी और ऊपरी मेंटल शामिल है) बड़ी चट्टानी प्लेटों में टूटी हुई है।

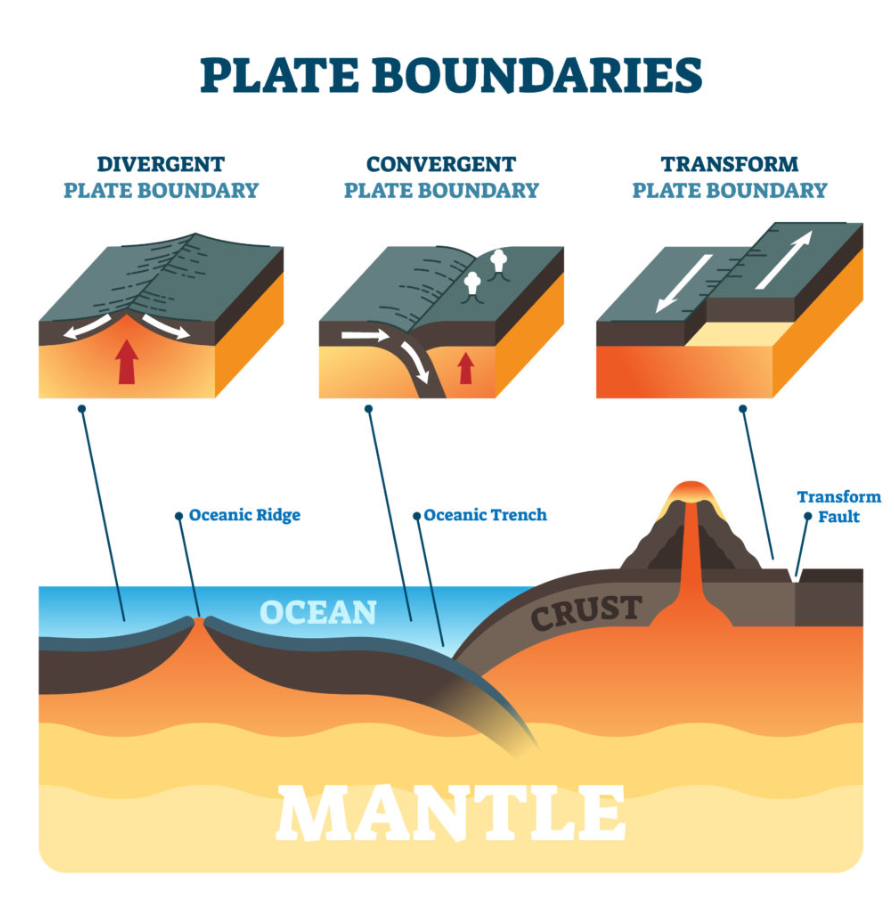

- टेक्टोनिक/विवर्तनिक गतिविधियों के कारण भूकंप:

- विवर्तनिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों की गति के माध्यम से भूकंप का कारण बनती हैं।

- भूकंप सामान्यतः विवर्तनिक प्लेटों की सीमाओं पर आते हैं जिन्हें तीन मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

- अभिसारी सीमाएँ: प्लेटें एक-दूसरे की ओर बढ़ती हैं, जिससे एक प्लेट दूसरी के नीचे खिसक जाती है (सबडक्शन)। यह प्रक्रिया तीव्र दबाव उत्पन्न कर सकती है और शक्तिशाली भूकंपों को उत्पन्न कर सकती है।

- अपसारी सीमाएँ: प्लेटें एक-दूसरे से दूर जाती हैं जिससे मैग्मा ऊपर उठता है और नई परत बनाता है। यहाँ भूकंप सामान्यतः कम शक्तिशाली होते हैं लेकिन प्रायः आते हैं।

- परिवर्तन सीमाएँ: प्लेटें क्षैतिज रूप से एक-दूसरे के पीछे खिसकती हैं। प्लेटों के बीच घर्षण के कारण तनाव उत्पन्न हो सकता है जो भूकंप का कारण बनता है।

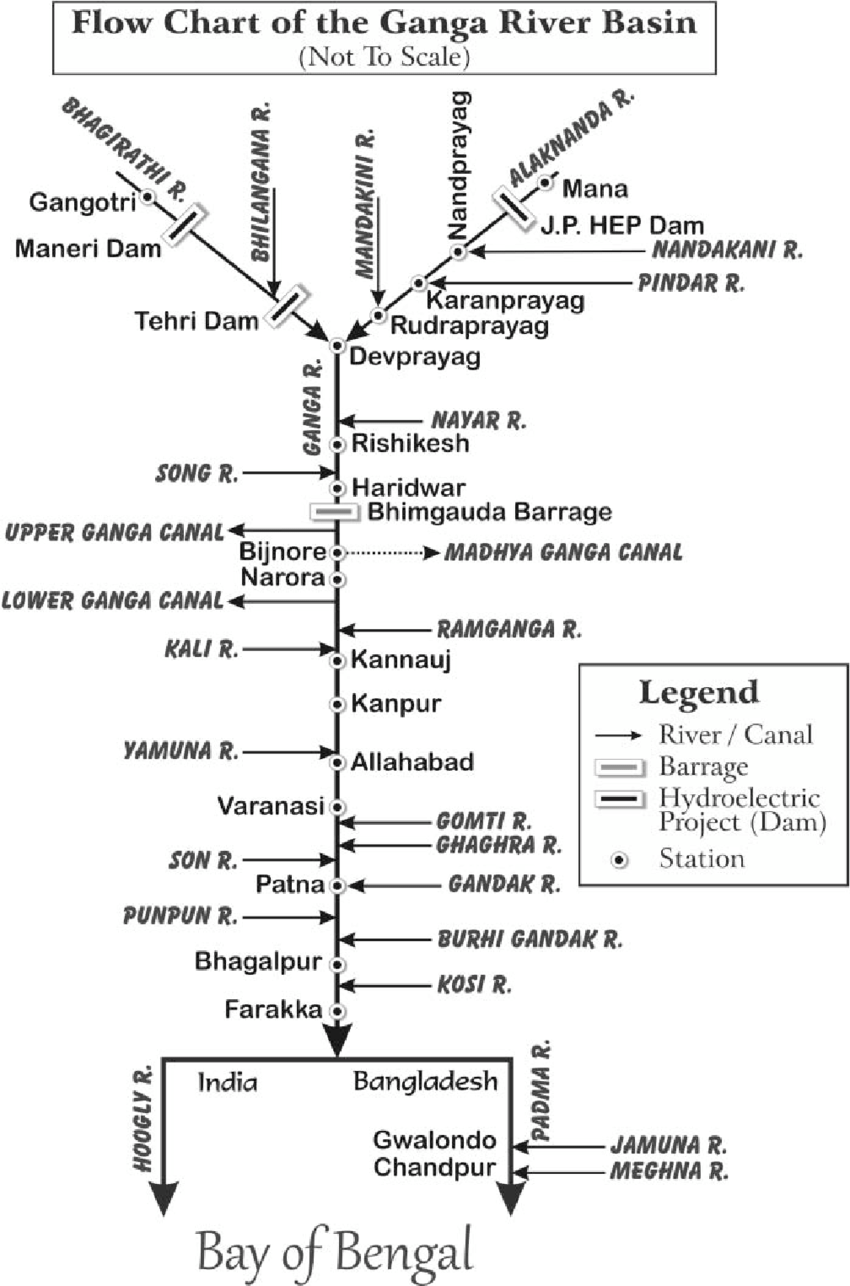

गंगा नदी प्रणाली के विषय में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- गंगा नदी उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से 3,892 मीटर की ऊँचाई पर भागीरथी के रूप में निकलती है।

- कई छोटी-छोटी नदियाँ गंगा की मुख्य धाराएँ हैं। इनमें अलकनंदा, धौलीगंगा, पिंडर, मंदाकिनी और भीलंगना प्रमुख हैं।

- देवप्रयाग में, जहाँ अलकनंदा भागीरथी से मिलती है, नदी को गंगा नाम मिलता है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 2525 किलोमीटर की यात्रा करती है।

- गंगा छह मुख्य धाराओं और उनके पाँच संगमों से बनी है।

- देवप्रयाग: भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम।

- रुद्रप्रयाग: मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम।

- नंदप्रयाग: नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम।

- कर्णप्रयाग: पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम।

- विष्णुप्रयाग: धौलीगंगा नदी और अलकनंदा नदी का संगम।

- भागीरथी, जिसे मूल धारा माना जाता है, गौमुख में गंगोत्री ग्लेशियर के तल से निकलती है। यह अंततः बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

- गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ:

- बाएँ तट की सहायक नदियाँ: रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी, महानंदा।

- दाहिने तट की सहायक नदियाँ: यमुना, टोंस, करमनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल, चंदन, अजॉय, दामोदर, रूपनारायण।

- गंगा नदी पहाड़ियों से निकलकर मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और इलाहाबाद में यमुना से मिलती है।

- डेल्टा और बहिर्वाह:

- लगभग 2,510 किलोमीटर की यात्रा के बाद गंगा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी के साथ मिलकर पद्मा नदी बनाती है।

- पद्मा नदी फिर मेघना नदी से मिलती है और मेघना मुहाने के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है।

विवर्तनिक गतिविधियाँ और हड़प्पा सभ्यता का पतन

- मोहनजोदड़ो में गाद की कई परतें दर्शाती हैं कि सिंधु नदी में बार-बार आने वाली बाढ़ ने हड़प्पा सभ्यता के पतन में योगदान दिया।

- शोधकर्त्ताओं ने तर्क दिया कि मोहनजोदड़ो में बाढ़ विवर्तनिक गतिविधियों का परिणाम थी।

- सिद्धांत के अनुसार सिंधु क्षेत्र एक अशांत भूकंपीय क्षेत्र है और विवर्तनिक गतिविधियों के कारण एक विशाल प्राकृतिक बाँध का निर्माण हुआ जिसने सिंधु को समुद्र की ओर बहने से रोक दिया और मोहनजोदड़ो के आसपास के क्षेत्र को एक विशाल झील में बदल दिया।

- इसके कारण सिंधु नदी के तट पर स्थित शहर लंबे समय तक जलमग्न रह गए।

- उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी बाढ़, जो 30 फीट से भी ऊपर की इमारतों को डुबो सकती है, सिंधु नदी में सामान्य बाढ़ का परिणाम नहीं हो सकती।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. प्लेट विवर्तनिकी क्या है? यह पृथ्वी पर विभिन्न भू-भौतिकीय घटनाओं को कैसे प्रभावित करता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्स:प्रश्न. वर्ष 2021 में घटित ज्वालामुखी विस्फोटों की वैश्विक घटनाओं का उल्लेख करते हुए क्षेत्रीय पर्यावरण पर उनके द्वारा पड़े प्रभाव को बताइये। (2021) प्रश्न. विश्व की प्रमुख पर्वत शृंखलाओं के संरेखण का संक्षेप में उल्लेख कीजिये तथा उनके स्थानीय मौसम पर पड़े प्रभावों का सोदाहरण वर्णन कीजिये। (2021) प्रश्न. इंडोनेशियाई और फिलीपींस द्वीपसमूह में हज़ारों द्वीपों के विचरण की व्याख्या कीजिये। (2014) |