भारतीय राजव्यवस्था

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की 5वीं वर्षगाँठ

प्रिलिम्स के लिये:अनुच्छेद 370 और 35A, सर्वोच्च न्यायालय, विशेष दर्जा, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019, प्रधानमंत्री विकास पैकेज (PMDP), औद्योगिक विकास योजना (IDS) मेन्स के लिये:अनुच्छेद 370, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, अनुच्छेद 370 को हटाने के पीछे के कारण, अनुच्छेद 370 को हटाने का प्रभाव |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों

हाल ही में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की पाँचवीं वर्षगाँठ मनाई गई। 5 अगस्त, 2019 को भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था।

अनुच्छेद 370 क्या था?

- अनुच्छेद 370:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था।

- इसका मसौदा भारतीय संविधान सभा के सदस्य एन. गोपालस्वामी अयंगर द्वारा तैयार किया गया था और इसे वर्ष 1949 में एक 'अस्थायी उपबंध' के रूप में जोड़ा गया था।

- अनुच्छेद 370 जम्मू-कश्मीर को विशेष अधिकार देता था। इसने राज्य को अपना संविधान एवं ध्वज रखने के साथ ही रक्षा, विदेशी मामले एवं संचार को छोड़कर अधिकांश मामलों में स्वायत्तता रखने की अनुमति दी।

- इसके तहत भारतीय संसद जम्मू-कश्मीर के मामले में सिर्फ तीन क्षेत्रों- रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिये कानून बना सकती थी।

- यह प्रावधान विलय पत्र (Instrument of Accession) की शर्तों पर आधारित था, जिस पर पाकिस्तान के आक्रमण के बाद 1947 में जम्मू और कश्मीर के शासक हरिसिंह ने हस्ताक्षर किये थे।

- अनुच्छेद 370 का निरसन:

- राष्ट्रपति का आदेश (Presidential Order): वर्ष 2019 के राष्ट्रपति के आदेश में संसद ने एक प्रावधान पेश करते हुए ‘जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा’ को ‘जम्मू और कश्मीर की विधान सभा’ के रूप में नया अर्थ प्रदान किया।

- अनुच्छेद 370 को रद्द करने के लिये राष्ट्रपति शासन के माध्यम से विधानसभा की शक्तियों को ग्रहण कर लिया।

- संसद में संकल्प: संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा द्वारा क्रमशः 5 और 6 अगस्त 2019 को समवर्ती संकल्प पारित किये गए।

- इन संकल्पों ने अनुच्छेद 370 के शेष प्रावधानों को भी रद्द कर दिया और उन्हें नए प्रावधानों से प्रतिस्थापित किया।

- जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम: जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को संसद द्वारा 5 अगस्त, 2019 को पारित किया गया। इस अधिनियम ने जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्रशासित प्रदेशों- ‘जम्मू और कश्मीर’ तथा ‘लद्दाख’ में विभाजित कर दिया।

- राष्ट्रपति का आदेश (Presidential Order): वर्ष 2019 के राष्ट्रपति के आदेश में संसद ने एक प्रावधान पेश करते हुए ‘जम्मू और कश्मीर की संविधान सभा’ को ‘जम्मू और कश्मीर की विधान सभा’ के रूप में नया अर्थ प्रदान किया।

- अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

- दिसंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से केंद्र द्वारा अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखने का फैसला सुनाया तथा राष्ट्रपति के दो आदेशों को वैध ठहराया, जिसने भारतीय संविधान को जम्मू और कश्मीर पर लागू करने को बढ़ा दिया एवं अनुच्छेद 370 को निष्क्रिय कर दिया।

जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019

- इसने जम्मू और कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया।

- इसने अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया, जिसने जम्मू और कश्मीर को एक विशिष्ट दर्जा प्रदान किया था।

- लेह और कारगिल ज़िले लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश में शामिल कर दिए गए, जबकि शेष क्षेत्र जम्मू-कश्मीर का हिस्सा बन गए।

- पाँच लोकसभा सीटें जम्मू-कश्मीर को बरकरार रखी गईं तथा एक सीट लद्दाख को स्थानांतरित कर दी गई।

- विधानमंडल: केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में जनजाति तथा अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या का अनुपात बरकरार रखने के लिये विधानसभा में सीटें आरक्षित रहेंगी।

- यदि महिलाओं का प्रतिनिधित्व पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को उचित ठहराने के लिये पर्याप्त नहीं है, तो उपराज्यपाल विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिये दो महिला सदस्यों को नामित कर सकते हैं।

- निर्वाचित विधानसभा 5 वर्ष के लिये होगी तथा उपराज्यपाल प्रत्येक छह माह में एक बार विधानसभा सत्र को बुलाएंगे।

- विधान सभा को भारतीय संविधान की राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले से संबंधित जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के किसी भी हिस्से के लिये कानून पारित करने का अधिकार है, सिवाय "पुलिस" और "सार्वजनिक व्यवस्था" के।

- समवर्ती सूची में निर्दिष्ट कोई भी मामला भारतीय केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। इसके अलावा, संसद के पास जम्मू कश्मीर और उसके केंद्र शासित प्रदेश के लिये कानून बनाने का निर्णय लेने का अधिकार होगा।

अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय (SC) का निर्णय

- संविधान पीठ ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके कारण जम्मू और कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठित किया गया एवं इसके विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर संप्रभु नहीं है, क्योंकि जम्मू-कश्मीर संविधान और अनुच्छेद 370 दोनों में कहा गया है कि राज्य को विलय समझौते के माध्यम से अपनी संप्रभुता का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है।

- SC ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुच्छेद 370 को एक अस्थायी प्रावधान के रूप में रखा गया था, क्योंकि इसे संविधान के भाग XXI में रखा गया था। विलय के दस्तावेज़ में स्पष्ट किया गया था कि अनुच्छेद 1, जिसमें कहा गया है कि "भारत राज्यों का संघ होगा," पूरी तरह से J&K पर लागू होता है।

- SC ने सहमति व्यक्त की कि राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को भंग करने सहित अपरिवर्तनीय परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ये शक्तियाँ न्यायिक और संवैधानिक जाँच के अधीन हैं।

- न्यायालय ने माना कि J&K का संविधान निष्क्रिय है क्योंकि भारतीय संविधान अब पूरी तरह से जम्मू और कश्मीर पर लागू होता है।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की आवश्यकता क्यों थी?

- एकीकरण और विकास: संसाधनों, बुनियादी ढाँचे के विकास और आर्थिक अवसरों तक बेहतर पहुँच को सक्षम करने तथा क्षेत्र को शेष भारत के साथ करने हेतु।

- राष्ट्रीय सुरक्षा: भारत सरकार द्वारा बेहतर नियंत्रण और सख्त सुरक्षा उपायों के माध्यम से क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी प्रयासों को प्रोत्साहित करने हेतु।

- भेदभाव को समाप्त करना: भारतीय कानूनों के तहत महिलाओं, दलितों और अन्य हाशिये पर स्थित समूहों के लिये समान अधिकार एवं अवसर सुनिश्चित करने के लिये, जिससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिले।

- कानूनी एकरूपता: पूरे भारत में एक समान कानून लागू करके कानूनी भ्रम और असमानताओं को समाप्त करने के लिये जिससे सभी नागरिकों के लिये समान अधिकार सुनिश्चित हो सकें।

- जनसांख्यिकीय परिवर्तन: बाह्य निवेश को प्रोत्साहित कर क्षेत्र को आर्थिक और सामाजिक रूप से स्थिर करने के साधन के रूप में विकसित करने के लिये, हालाँकि जनसांख्यिकीय परिवर्तनों तथा संपत्ति के अधिकारों के संबंध में भी चिंताएँ विद्यमान रहीं।

- राजनीतिक स्थिरता: इस कदम का उद्देश्य एक स्थिर राजनीतिक माहौल को बढ़ावा देना, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को फिर से स्थापित करना और स्थानीय शासन में सुधार करना था।

अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है?

- कानूनों में एकरूपता:

- निवास कानूनों में बदलाव: अप्रैल 2020 में, केंद्र ने जम्मू-कश्मीर के लिये निवास खंड पेश किया, जिसमें निवास और भर्ती नियमों को फिर से परिभाषित किया गया। इससे कोई भी व्यक्ति जो जम्मू-कश्मीर में 15 वर्ष से रह रहा है या जिसने 7 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की है और जम्मू-कश्मीर में कक्षा 10वीं/12वीं की परीक्षा दी है, वह पहले से जारी स्थायी निवासी प्रमाणपत्रों की जगह अधिवास प्रमाण पत्र के लिये पात्र हो गया।

- भूमि कानूनों में बदलाव: सरकार ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर में 14 भूमि कानूनों में संशोधन किया, जिनमें से 12 को निरस्त कर दिया गया, जिसमें जम्मू और कश्मीर भूमि अलगाव अधिनियम, 1938 और बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिशन एक्ट, 1950 शामिल हैं, जिसने गैर-स्थायी निवासियों को अलग करके स्थायी निवासियों के लिये भूमि जोत की रक्षा की थी।

- हाल ही में, जम्मू-कश्मीर (J&K) सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थियों (WPR) और वर्ष 1965 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान विस्थापित व्यक्तियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान किये।

- भारतीय न्याय संहिता (BNS) (जिसे पहले IPC कहा जाता था) लागू हुई: जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त होने के साथ ही सभी केंद्रीय कानून प्रासंगिक हो गए और राज्य का संविधान अप्रचलित हो गया।

- रणबीर दंड संहिता को IPC (अब BNS) से प्रतिस्थापित कर दिया गया तथा जम्मू-कश्मीर में अभियोजन शाखा को कार्यकारी पुलिस से अलग कर दिया गया।

- राज्य जाँच एजेंसी (SIA) की स्थापना: नवंबर 2021 में जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने आतंकवाद से संबंधित मामलों की त्वरित और प्रभावी जाँच एवं अभियोजन के लिये राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) तथा अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करने हेतु एक विशेष एजेंसी के रूप में राज्य जाँच एजेंसी (SIA) की स्थापना की।

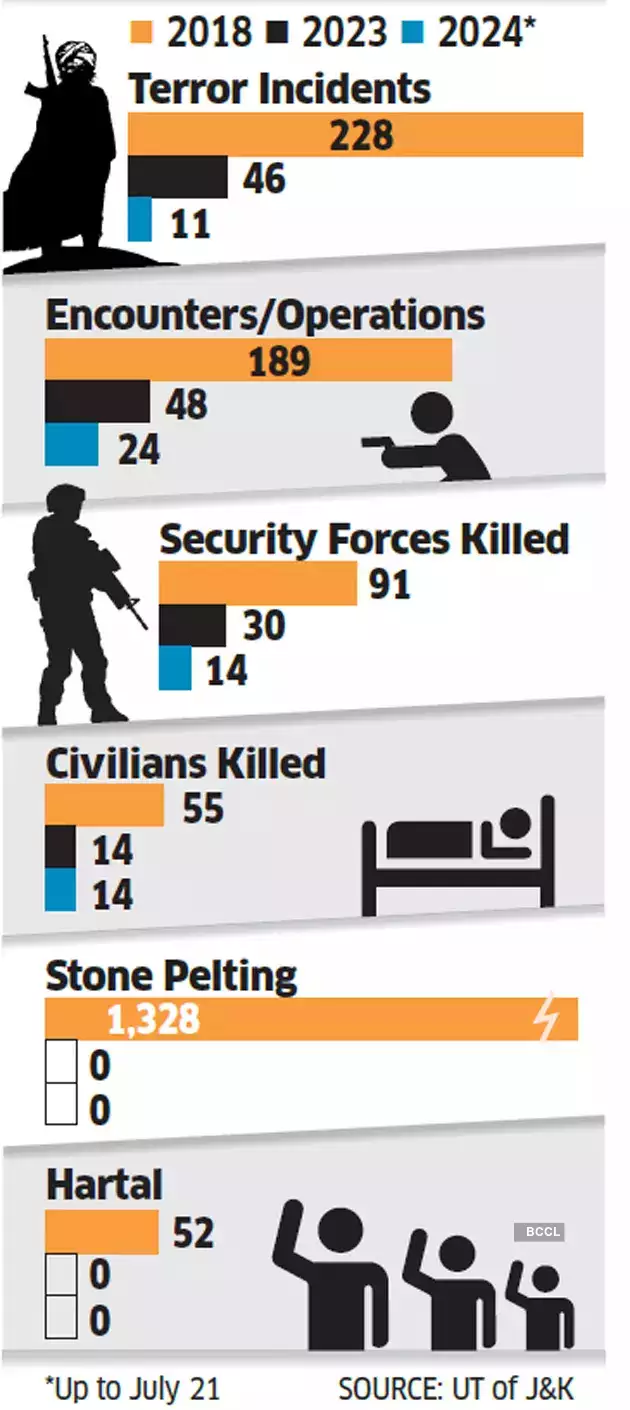

- हिंसा में कमी: अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों, स्थानीय उग्रवादियों की भर्ती और आतंकवादी हत्याओं में उल्लेखनीय कमी आई है तथा पिछले पाँच वर्षों में पथराव, अलगाववादी हड़ताल व हिंसक विरोध प्रदर्शन लगभग समाप्त हो गए हैं।

- नवीन भागीदारी: जम्मू-कश्मीर ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में 35 वर्षों में अपना सबसे अधिक मतदाता मतदान दर्ज किया, जिसमें कश्मीर घाटी में वर्ष 2019 की तुलना में 30 अंकों की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद केंद्रशासित प्रदेश में पहला बड़ा चुनाव था।

- इस क्षेत्र में पर्यटन में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई, जिसने वर्ष 2023 में 21.1 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला।

- इस क्षेत्र में पर्यटन में असाधारण वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2023 में 21.1 मिलियन से अधिक आगंतुकों को आकर्षित किया, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। कोविड-19 और अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद पर्यटन में वृद्धि हुई, जिसके और बढ़ने की उम्मीद है।

- व्यापार और निवेश: वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू-कश्मीर ने विभिन्न क्षेत्रों में 5,656 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित किया।

- फरवरी 2021 में शुरू की गई औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना ने वर्ष 2020-21 में 310 निवेश, 2021-22 में 175 और 2022-23 में 1,074 निवेश को बढ़ावा दिया।

- लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि दो वर्षों के भीतर 66,000 करोड़ रुपए के निजी निवेश प्रस्ताव आए।

- बेहतर बुनियादी अवसरंचना: सरकार ने जम्मू-कश्मीर में बुनियादी अवसरंचना के विकास में भी महत्त्वपूर्ण निवेश किया है। इसमें नई सड़कों, पुलों, सुरंगों और विद्युत लाइनों के निर्माण जैसी परियोजनाएँ शामिल हैं।

- इन सुधारों से लोगों के लिये क्षेत्र में यात्रा करना और व्यापार करना आसान हो गया है।

अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में क्या नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई?

- राजनीतिक अस्थिरता और शासन संबंधी मुद्दे: 500 से अधिक राजनीतिक नेताओं की नजरबंदी और संचार व्यवस्था पर प्रतिबंध के कारण शासन में शून्यता उत्पन्न हो गई तथा स्थानीय अलगाव बढ़ गया।

- सुरक्षा चिंताएँ और उग्रवाद: उग्रवादी गतिविधियों में पुनरुत्थान के कारण अधिक भर्ती हुई और सुरक्षा चुनौतियाँ बढ़ गईं, जिसके परिणामस्वरूप मुठभेड़ों व नागरिक हादसों की संख्या में वृद्धि हुई।

- उदाहरण: हाल ही में जम्मू में भारतीय सेना और तीर्थयात्रियों के काफिले पर आतंकवादी हमला।

- जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद का नया रुझान स्थानीय आतंकवादियों की ओर झुकाव, आधुनिक तकनीक का बढ़ता प्रयोग तथा पूर्वी लद्दाख में सैन्य तैनाती स्थानीय खुफिया तंत्र का कमज़ोर होना दर्शाता है।

- सामाजिक-आर्थिक व्यवधान: लंबे समय तक लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकुचन हुआ, विशेष रूप से पर्यटन क्षेत्र में 2020 में 80% से अधिक की गिरावट आई, जिससे बेरोजगारी और युवाओं में असंतोष बढ़ा।

- मानवाधिकार उल्लंघन: बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लिये जाने, सुरक्षा बलों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाने के मामले सामने आए, जिससे स्थानीय स्तर पर आक्रोश बढ़ा।

- लद्दाख में प्रशासनिक चुनौतियाँ: विभाजन के कारण लद्दाख में प्रशासनिक समस्याएँ उत्पन्न हुईं, जिसमें अपर्याप्त अवसंरचना और शासन व्यवस्था शामिल है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद विकास में अधिक स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिये छठी अनुसूची के तहत शामिल किये जाने तथा पूर्ण राज्य का दर्जा दिये जाने की माँग कर रही है।

- सांस्कृतिक और पहचान संबंधी चिंताएँ: बाहरी लोगों के आने से सांस्कृतिक मिश्रण और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के भय को लेकर क्षेत्रीय दलों ने स्थानीय लोगों के लिये भूमि एवं नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ व्यक्त कीं।

आगे की राह

- समयसीमा और चुनाव: सर्वोच्च न्यायालय ने सितंबर 2024 तक चुनाव कराने का सुझाव दिया है। मुख्य कार्यों में एक स्पष्ट समयसीमा निर्धारित करना, रसद और सुरक्षा चुनौतियों पर काबू पाना तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना शामिल है।

- राज्य की स्थिति में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिये व्यापक राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- सुरक्षा और मानवाधिकार: नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान किया जाए और शांति को बढ़ावा देने के लिये स्वतंत्र रूप से किसी भी मानवाधिकार उल्लंघन की जाँच की जाए।

- आर्थिक और सामाजिक एकीकरण: आर्थिक विकास, रोज़गार सृजन और अवसंरचना में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। भारतीय सेना द्वारा ‘ऑपरेशन सद्भावना’ के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य और संवाद को बढ़ावा देने के साथ ही शेष शिकायतों का समाधान किया जाना चाहिये।

- राज्य में सुलह प्रयासों की नींव के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी के कश्मीरियत (कश्मीर की समावेशी संस्कृति), इंसानियत (मानवतावाद) और जम्हूरियत (लोकतंत्र) के दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।

- केंद्र सरकार को राज्य प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच निरंतर संचार के माध्यम से पारदर्शिता एवं विश्वास बनाए रखने की आवश्यकता है।

- निगरानी और अनुकूलन: स्थिति की निरंतर निगरानी कर सफल संक्रमण सुनिश्चित करने के लिये फीडबैक के आधार पर नीतियों को अनुकूलित कने की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: Q. जम्मू और कश्मीर के सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य पर अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिये। पिछले पाँच वर्षों में हुई प्रगति पर चर्चा करते हुए स्थायी शांति और एकीकरण के लिये शेष चुनौतियों का अभिनिर्धारण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा विगत वर्षों के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्रश्न. सियाचिन ग्लेशियर स्थित है (2020) (a) अक्साई चिन के पूर्व उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन-सा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सबसे बड़ा (क्षेत्रफल के अनुसार) है? (2008) (a) कांगड़ा उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370, जिसके साथ हाशिया नोट ‘ज़म्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध’ लगा हुआ है, किस सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज्य-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजिये। (2016) प्रश्न. आंतरिक सुरक्षा खतरों तथा नियंत्रण रेखा सहित म्याँमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान सीमाओं पर सीमा-पार अपराधों का विश्लेषण कीजिये। विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में निभाई गई भूमिका की विवेचना भी कीजिये। (2020) प्रश्न. जम्मू और कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामी' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं (ओ.जी.डब्ल्यू.) की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं द्वारा निभाई जा रही भूमिका का परीक्षण कीजिये। भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं के प्रभाव को निष्प्रभावित करने के उपायों की चर्चा कीजिये। (2019) |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

पेरिस ओलंपिक- 2024 में लैंगिक पात्रता विवाद

प्रिलिम्स के लिये:पेरिस ओलंपिक 2024, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (IBA), अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, लैंगिक विकास संबंधी विकार, टर्नर सिंड्रोम मेन्स के लिये:खेलों में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याएँ, महिलाओं से संबंधित मुद्दे, मानवाधिकार और खेल |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हुए पेरिस ओलंपिक 2024 में अल्जीरिया की इमान खलीफ और इटली की एंजेला कैरिनी के बीच मुक्केबाजी मैच ने एक महत्त्वपूर्ण विवाद, विशेष रूप से महिलाओं के खेल प्रतिस्पर्द्धा में लैंगिक पात्रता के संबंध में, विवाद को जन्म दिया।

इमान खलीफ की जीत ने विवाद क्यों खड़ा किया?

- विवाद की पृष्ठभूमि: खलीफ की जीत से कई आलोचनाओं की लहर उत्पन्न हो गई, जिसमें कई लोगों ने उन पर "एक पुरुष (Biological: यौन विकास संबंधी विकारों के कारण)" होने का आरोप लगाया, जबकि आधिकारिक तौर पर उनकी लैंगिक पहचान महिला के रूप में होने की पुष्टि की गई थी। आलोचकों ने खलीफ पर "अनुचित लाभ" लेने का आरोप लगाया।

- अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का रुख: वर्ष 2023 में, खलीफ और मुक्केबाज लिन यू-टिंग को "लैंगिक पात्रता" परीक्षण के कारण नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ (IBA) की विश्व चैंपियनशिप की प्रतिस्पर्द्धा में भाग लेने से रोक दिया गया था।

- इस परीक्षण का विवरण गोपनीय रखा गया है। हालाँकि, दोनों एथलीट वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) द्वारा IBA की मान्यता रद्द किये जाने के कारण पेरिस ओलंपिक में प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।

- IOC के वर्तमान पात्रता मानदंड पूरी तरह से एथलीट के पासपोर्ट में बताए गए लिंग पर आधारित हैं, जिसे खलीफ की पहचान एक महिला के तौर पर की गई है।

- IOC की प्रतिक्रिया: IOC ने अपने निर्णय का बचाव करते हुए कहा कि ओलंपिक में सभी मुक्केबाजों ने प्रतियोगिता की पात्रता मानदंडों को पूरा किया था।

- IOC ने IBA के निर्णय की आलोचना करते हुए इसे "मनमाना" बताया, खलीफ व लिन यू-टिंग के साथ किये गए दुर्व्यवहार पर निराशा व्यक्त की और इस बात पर ज़ोर दिया कि भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी।

अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति

- IOC स्विट्ज़रलैंड के लॉज़ेन में स्थित एक गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वर्ष 1894 में अस्तित्व में आया था। IOC का उद्देश्य ओलंपिक खेलों का नियमित आयोजन सुनिश्चित करना और ओलंपिकवाद एवं ओलंपिक मूवमेंट को बढ़ावा देना है।

- ओलंपिकवाद एक ऐसा दर्शन है जो खेल, संस्कृति, शिक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को संगठित करता है, जो प्रयास के आनंद, अच्छे उदाहरणों के शैक्षिक मूल्य, सामाजिक जिम्मेदारी तथा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों के सम्मान पर ज़ोर देता है।

- ओलंपिक मूवमेंट का लक्ष्य ओलंपिकवाद और उसके मूल्यों के अनुसार अभ्यास किये जाने वाले खेलों के माध्यम से युवाओं को शिक्षित कर एक शांतिपूर्ण एवं बेहतर विश्व के निर्माण में योगदान देना है।

- ओलंपिक मूवमेंट के तीन मुख्य घटक हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC), अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ (IF) और राष्ट्रीय ओलंपिक समितियाँ (NOC)।

- IOC ओलंपिक खेलों के नियम एवं विनियम तय करता है तथा यह भी तय करता है कि आगामी ओलंपिक आयोजन कब और कहाँ होगा।

- IOC एक स्थायी संगठन है जो अपने सदस्यों का चुनाव करता है जिसका प्रत्येक सदस्य फ्रेंच या अंग्रेज़ी भाषी होता है और राष्ट्रीय ओलंपिक समिति वाले देश का नागरिक होता है या वहाँ रहता है।

- IOC ओलंपिक खेलों और ओलंपिक मूवमेंट से संबंधित सभी विवादों के समाधान के लिये अंतिम प्राधिकारण है।

महिलाओं के खेलों में लैंगिक पात्रता एक विवादास्पद मुद्दा क्यों है?

- लिंग और एथलेटिक प्रदर्शन: शारीरिक अंतर के कारण, खेलों को परंपरागत रूप से लिंग के अनुसार विभाजित किया गया है, जिसमें पुरुषों को आमतौर पर माँसपेशियों के द्रव्यमान, ताकत और धैर्य के मामले में बढ़त मिलती है।

- Y गुणसूत्र पर SRY जीन टेस्टोस्टेरोन उत्पादन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे इन एथलेटिक लाभों से जोड़ा गया है।

- एंडोक्राइन रिव्यूज़ में वर्ष 2017 में प्रकाशित एक शोध से पता चलता है कि लिंगों (महिलाओं और पुरुषों) के बीच एथलेटिक प्रदर्शन में भिन्नताएँ बहुत हद तक टेस्टोस्टेरोन के स्तर से प्रभावित होती हैं।

- लैंगिक विकास के विकार (DSD): महिला जनन अंगों वाले कुछ व्यक्तियों में स्वियर सिंड्रोम जैसी स्थितियों के कारण XY गुणसूत्र हो सकते हैं, जो कई "लैंगिक विकास के विकार" या DSD में से एक है और लैंगिक पात्रता पर चर्चा को जटिल बनाते हैं।

- इस बात पर विवाद चल रहा है कि क्या ऐसे एथलीटों को उच्च टेस्टोस्टेरोन के स्तर और संबंधित लाभों की उनकी क्षमता को देखते हुए निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये महिलाओं के खेलों से बाहर रखा जाना चाहिये।

नोट:

- लैंगिक गुणसूत्र एक प्रकार का गुणसूत्र है जिससे लिंग निर्धारण होता है। मनुष्यों में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 22 गुणसूत्र पुरुषों और महिलाओं में समान होते हैं; केवल एक जोड़ी गुणसूत्र अलग होता है।

- महिलाओं में दो X गुणसूत्र (XX) होते हैं जबकि पुरुषों में एक X और एक Y (XY) होता है।

यौन विकास के विकार (DSD) क्या हैं?

- परिभाषा: DSD में ऐसी स्थितियों का एक स्पेक्ट्रम शामिल है जहाँ व्यक्तियों में दोनों लिंगों की शारीरिक विशेषताएँ या यौन विशेषताओं का असामान्य विकास हो सकता है। ये अंतर जन्म के समय, यौवन के दौरान या यौवनावस्था के बाद भी स्पष्ट हो सकते हैं।

- उदाहरण:

- XY क्रोमोसोम वाले व्यक्ति लेकिन जननांग महिला जैसे होते हैं।

- XX क्रोमोसोम वाले व्यक्ति लेकिन जननांग पुरुष जैसे होते हैं।

- डिंबग्रंथि और वृषण दोनों ऊतक वाले व्यक्ति।

- सामान्य जननांग लेकिन असामान्य गुणसूत्र व्यवस्था के साथ, जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है।

- DSD के प्रकार:

- एंड्रोजन असंवेदनशीलता सिंड्रोम (AIS): एक आनुवंशिक स्थिति है, जहाँ XY क्रोमोसोम वाला व्यक्ति पुरुष हार्मोन (एंड्रोजन) के प्रति प्रतिरोधी होता है, जिसके परिणामस्वरूप पुरुष आनुवंशिक संरचना होने के बावजूद महिला शारीरिक लक्षणों का विकास होता है।

- क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम: पुरुषों में एक गुणसूत्र संबंधी विकार है, जिसमें एक अतिरिक्त X गुणसूत्र (XXY) की उपस्थिति होती है, जिसके कारण टेस्टोस्टेरोन के स्तर का कम होना, बाँझपन और शारीरिक तथा विकासात्मक अंतर जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं।

- टर्नर सिंड्रोम: महिलाओं में एक गुणसूत्र संबंधी विकार जो एक X गुणसूत्र की पूर्ण या आंशिक अनुपस्थिति के कारण होता है, जिसके परिणामस्वरूप छोटा कद, बाँझपन और विभिन्न शारीरिक तथा विकासात्मक असामान्यताएँ विकसित होती हैं।

खेल संघ लैंगिक पात्रता का समाधान कैसे करते हैं?

- IOC का दृष्टिकोण: वर्ष 2021 से IOC ने अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों को "साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण" के आधार पर अपने स्वयं के पात्रता नियम विकसित करने की अनुमति दी है जो निष्पक्षता, समावेश और गैर-भेदभाव को संतुलित करता है।

- पहले, टेस्टोस्टेरोन का स्तर पात्रता के लिये एक प्राथमिक निर्धारक था, लेकिन हाल की नीतियों में लिंग पर ज़ोर दिया गया है जैसा कि आधिकारिक दस्तावेजों में कहा गया है।

- संघों द्वारा विशिष्ट विनियमन: उदाहरण के लिये, विश्व एथलेटिक्स अभी भी DSDs वाले एथलीटों के लिये एक मानदंड के रूप में टेस्टोस्टेरोन के स्तर का उपयोग करता है, जिसके लिये उन्हें कम से कम 24 महीनों के लिये 2.5 एनएमओएल/एल से नीचे के स्तर को बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

- अन्य खेल निकाय, जैसे कि फेडरेशन इंटरनेशनेल डी नैटेशन (FINA), इंटरनेशनल साइक्लिंग यूनियन और इंटरनेशनल रग्बी यूनियन ने टेस्टोस्टेरोन के स्तर के आधार पर ट्रांस महिला एथलीटों पर अलग-अलग प्रतिबंध लगाए हैं, हालाँकि विभिन्न कौशल सेटों की आवश्यकता को देखते हुए खेलों में इस तरह के प्रतिबंधों की आवश्यकता पर सवाल उठाया गया है।

- ओपन कैटेगरी डिबेट: कुछ लोगों ने इन चिंताओं को दूर करने के लिये ट्रांस एथलीटों के लिये एक "ओपन कैटेगरी" का प्रस्ताव दिया है।

- हालाँकि, अभिजात वर्ग स्तर के ट्रांस एथलीटों की सीमित संख्या और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा मानकों को स्थापित करने की चुनौतियों के कारण ऐसी श्रेणी की व्यावहारिकता पर चर्चा होती है।

आगे की राह

- बायोमार्कर: विश्वसनीय बायोमार्कर की पहचान करें जो एथलीटों की गोपनीयता या गरिमा का उल्लंघन किये बिना एथलेटिक क्षमता का सटीक आकलन कर सकें।

- बायोमार्कर एक वस्तुनिष्ठ माप है जो किसी कोशिका या जीव की किसी निश्चित समय पर स्थिति को दर्शा सकता है।

- यौवन अवरोधकों (Puberty Blockers), हार्मोन थेरेपी और एथलेटिक प्रदर्शन पर अन्य हस्तक्षेपों के प्रभावों पर अनुदैर्ध्य अध्ययन आयोजित करें। एथलेटिक क्षमता का आकलन करने के लिये विश्वसनीय बायोमार्कर की पहचान करें।

- एथलीट शिक्षा: उचित निर्णय लेने को बढ़ावा देने के लिये एथलीटों को लिंग और पात्रता नियमों के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करें।

- पारदर्शी और समावेशी नीतियाँ: खेल महासंघों को पारदर्शी तथा समावेशी नीतियाँ बनानी चाहिये जो निष्पक्षता, समावेशिता और गैर-भेदभाव को संतुलित करती हों। इसमें पात्रता मानदंड एवं उनके पीछे के तर्क पर स्पष्ट दिशा-निर्देश शामिल होने चहिये।

- महासंघों के बीच सहयोग: अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघों को अपनी नीतियों में सामंजस्य स्थापित करने और विभिन्न खेलों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिये सहयोग करना चाहिये। इससे भ्रम की स्थिति को रोकने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है।

- मानवाधिकारों का सम्मान: बिना किसी भेदभाव के खेलों में भाग लेने के अधिकार सहित मानवाधिकारों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जानी चहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. खेलों में लिंग पात्रता से जुड़ी चुनौतियों और नैतिक विचारों पर चर्चा कीजिये। ये मुद्दे निष्पक्षता और समावेशिता को कैसे प्रभावित करते हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स: प्रश्न. वर्ष 2000 में प्रारंभ किये गए लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार (लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2 केवल 2 और 3 केवल 1 और 3 1, 2 और 3 उत्तर: (c) |

भारतीय इतिहास

QIM की 82वीं वर्षगांठ

प्रिलिम्स के लिये:अगस्त क्रांति दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन (QIM), मित्र राष्ट्र, क्रिप्स मिशन (1942), भारत छोड़ो प्रस्ताव, नेशनल हेराल्ड, वायसराय लिनलिथगो, AITUC, CSP, AIKS, फॉरवर्ड ब्लॉक, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, शिमला सम्मेलन। मेन्स के लिये:भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिका एवं महत्त्व। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अगस्त क्रांति दिवस भारत में प्रतिवर्ष 8 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2024 में, भारत छोड़ो आंदोलन (QIM) की 82वीं वर्षगाँठ मनाई जा रही है।

- यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में वर्ष 1942 में QIM के ऐतिहासिक शुभारंभ का स्मरण कराता है।

QIM क्या था?

- परिचय: यह ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता के लिये भारत के संघर्ष में एक महत्त्वपूर्ण क्षण था, जिसमें भारत से ब्रिटिश सेना की तत्काल वापसी का आह्वान किया गया था।

- इसका उद्देश्य ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध अहिंसक सविनय अवज्ञा अभियान में भारतीयों को संगठित करना था।

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसने ब्रिटिश जनता का सहानुभूतिपूर्ण समर्थन और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की शक्तियों से दबाव आकर्षित किया।

- QIM प्रारंभ करने के कारण:

- क्रिप्स मिशन की विफलता (वर्ष 1942): क्रिप्स मिशन ने संवैधानिक प्रगति पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रवैये को उजागर किया और यह स्पष्ट कर दिया कि अब और चुप्पी ब्रिटिशों के परामर्श के बिना भारतीयों के भाग्य का निर्णय करने के अधिकार को स्वीकार करने के समान होगी।

- इसने पूर्ण स्वराज के बजाय प्रभुत्व का दर्जा देने की पेशकश की। इसने प्रांतों को पृथक् होने का अधिकार प्रदान किया जो राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध था।

- द्वितीय विश्व युद्ध का आर्थिक प्रभाव: बढ़ती कीमतों और चावल, नमक आदि की कमी के कारण लोगों में असंतोष था। जहाँ खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतों ने गरीबों को प्रभावित किया, वहीं अमीरों को अत्यधिक लाभ कर से नुकसान हुआ। यह घोर कुप्रबंधन तथा उद्देश्यपूर्ण मुनाफाखोरी के कारण और भी बढ़ गया।

- दक्षिण-पूर्व एशिया से ब्रिटिशों का जल्दबाजी में निष्कासन: जापानी आक्रमण के बाद मलाया और बर्मा से लौटने वाले शरणार्थियों ने दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रिटिश सत्ता के पतन एवं ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा भारतीय शरणार्थियों को छोड़ देने की सूचना दी।

- इससे यह भय उत्पन्न हो गया कि यदि जापान ने आक्रमण किया तो ब्रिटेन इसी प्रकार भारत को छोड़ सकता है।

- ब्रिटिश पतन की आशंका: मित्र राष्ट्रों की हार और दक्षिण-पूर्व एशिया एवं बर्मा से ब्रिटिशों की वापसी की खबरों ने भारत में लोगों को यह विश्वास दिलाया कि ब्रिटिश सत्ता जल्द ही समाप्त होने वाली है।

- जापानी आक्रमण की आशंका: नेताओं ने महसूस किया कि संघर्ष शुरू करना आवश्यक है क्योंकि उनका मानना था कि लोगों का मनोबल गिर रहा है और यदि जापान ने आक्रमण किया तो वे शायद विरोध न करें।

- क्रिप्स मिशन की विफलता (वर्ष 1942): क्रिप्स मिशन ने संवैधानिक प्रगति पर ब्रिटेन के अपरिवर्तित रवैये को उजागर किया और यह स्पष्ट कर दिया कि अब और चुप्पी ब्रिटिशों के परामर्श के बिना भारतीयों के भाग्य का निर्णय करने के अधिकार को स्वीकार करने के समान होगी।

- भारत छोड़ो संकल्प:

- काॅन्ग्रेस कार्यसमिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में 'भारत छोड़ो' संकल्प को अपनाया।

- अखिल भारतीय काॅन्ग्रेस समिति (AICC) ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के गोवालिया टैंक में कुछ संशोधनों के साथ इस संकल्प को स्वीकार कर लिया और गांधीजी को संघर्ष का नेता नामित किया गया।

- बैठक में ये संकल्प भी लिये गए:

- भारत में ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त करने की मांग।

- स्वतंत्र भारत की सभी प्रकार के फासीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध स्वयं की रक्षा करने की प्रतिबद्धता की घोषणा करना।

- ब्रिटिश शासन के वापसी के बाद भारत की एक अनंतिम सरकार का गठन करना।

- ब्रिटिश शासन के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्वीकृति देना।

- गांधीजी को संघर्ष का नेता नामित किया गया।

- बैठक में ये संकल्प भी लिये गए:

- इस अवसर पर, गांधीजी ने अपना प्रसिद्ध "करो या मरो" का नारा दिया, जिसमें उन्होंने तर्क दिया कि "हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या इस प्रयास में मर जाएंगे; हम अपनी गुलामी को जारी रखने के लिये जीवित नहीं रहेंगे।"

सरकार ने QIM के प्रसार पर क्या प्रतिक्रिया दी?

- आंदोलन का प्रसार:

- जनता उग्र हो गई: आम जनता ने सत्ता के प्रतीकों का विरोध व उनपर हमला किया। विरोध के कारण कई सत्याग्रहियों की गिरफ्तारी हुई, पुल उड़ा दिये गए, रेल की पटरियाँ हटा दी गईं और टेलीग्राफ लाइनें काट दी गईं।

- भूमिगत गतिविधि: भूमिगत गतिविधि करने वाले मुख्य व्यक्तित्व राममनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ़ अली, उषा मेहता और आर.पी. गोयनका थे। उषा मेहता ने बॉम्बे में एक भूमिगत रेडियो शुरू किया।

- प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के कारण, एक युवा और तब तक अपेक्षाकृत अज्ञात अरुणा आसफ अली ने 9 अगस्त को AICC सत्र की अध्यक्षता की और ध्वजारोहण किया, बाद में कॉन्ग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया।

- समानांतर सरकारें: बलिया (उत्तर प्रदेश), तामलुक (बंगाल) और सतारा (महाराष्ट्र) में समानांतर सरकारें स्थापित की गईं।

- जन भागीदारी की सीमा: युवा, महिलाएँ, श्रमिक और किसान अग्रणी रहे।

- ब्रिटिश सरकार की प्रतिक्रिया:

- 9 अगस्त, 1942 की सुबह कॉन्ग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया।

- इस घटना ने लोगों में तुरंत प्रतिक्रिया उत्पन्न की। देश के विभिन्न भागों में अधिकारियों के साथ झड़पें, हड़तालें, सार्वजनिक प्रदर्शन और जुलूस निकाले गए।

- सरकार ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। समाचार पत्र नेशनल हेराल्ड (National Herald) और साप्ताहिक पत्रिका हरिजन (Harijan ) ने संघर्ष की पूरी अवधि के लिये प्रकाशन बंद कर दिया, जबकि अन्य ने कम अवधि हेतु प्रकाशन बंद कर दिया।

- आंदोलनकारी भीड़ पर लाठीचार्ज किया गया, आँसू गैस के गोले छोड़े गए और गोलियाँ चलाई गईं। मरने वालों की अनुमानित संख्या 10,000 थी।

- सेना ने कई शहरों पर कब्ज़ा कर लिया और पुलिस तथा गुप्तचर सेवा सर्वोच्च हो गयी।

- विद्रोही गाँवों पर भारी ज़ुर्माना लगाया गया तथा कई गाँवों में सामूहिक कोड़े मारे गए।

- 9 अगस्त, 1942 की सुबह कॉन्ग्रेस के सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया।

QIM के दौरान समानांतर सरकारें

- बलिया, उत्तर प्रदेश: इसकी स्थापना चित्तू पांडे ने की थी और यह लोगों को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा अन्य सेवाएँ प्रदान करती थी।

- सतारा, महाराष्ट्र: इसे “प्रति सरकार” के नाम से जाना जाता है, इसे वाई. बी. चव्हाण, नाना पाटिल और अन्य नेताओं द्वारा स्थापित किया गया था। ‘गांधी विवाह’ आयोजित किये गए थे।

- तामलुक, बंगाल: इसे ताम्रलिप्त जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना अंबिका चक्रवर्ती ने की थी।

क्या QIM एक स्वतःस्फूर्त विस्फोट था या एक संगठित आंदोलन?

- QIM की सहज प्रकृति:

- वायसराय लिनलिथगो (Viceroy Linlithgow) ने इसे "1857 के बाद का अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह" बताया।

- यह हिंसक और पूरी तरह से अनियंत्रित था, क्योंकि इसके शुरू होने से पहले ही कॉन्ग्रेस नेतृत्व का पूरा उच्च वर्ग सलाखों के पीछे था।

- इसलिये इसे "स्वतःस्फूर्त क्रांति" भी कहा जाता है, क्योंकि "कोई भी पूर्व-निर्धारित योजना ऐसे तात्कालिक और एकसमान परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकती थी"।

- QIM की संगठित प्रकृति:

- उग्रवादी आंदोलन: पिछले दो दशकों में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्ग्रेस (All India Trade Union Congress- AITUC), कॉन्ग्रेस सोशलिस्ट पार्टी (Congress Socialist Party- CSP), ऑल इंडिया किसान सभा (All India Kisan Sabha- AIKS) और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे कॉन्ग्रेस से संबद्ध समूहों के नेतृत्व में उग्रवादी जन आंदोलनों ने इस तरह के संघर्ष के लिये मंच तैयार किया था।

- बारह सूत्री कार्यक्रम: 9 अगस्त, 1942 से पहले, कॉन्ग्रेस नेताओं ने एक बारह सूत्री कार्यक्रम का मसौदा तैयार किया जिसमें गांधीवादी सत्याग्रह पद्धति, औद्योगिक हड़ताल, रेलवे और टेलीग्राफ व्यवधान, कर अस्वीकार तथा एक समानांतर सरकार की स्थापना शामिल थी।

- पिछली तैयारी: सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930-34) में, जबकि गांधीजी ने दांडी मार्च और नमक कानून के उल्लंघन के साथ संघर्ष की शुरुआत की, स्थानीय नेताओं तथा लोगों ने निर्णय लिया कि क्या भूमि राजस्व भुगतान रोकना है, वन कानूनों की अवहेलना करनी है, शराब की दुकानों पर धरना देना है या कार्यक्रम के अन्य पहलुओं को आगे बढ़ाना है।

- जनता के इन पिछले अनुभवों ने QIM को समृद्ध किया।

- ग्रामीण क्षेत्रों में लामबंदी: पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में वर्ष 1942 में सर्वाधिक तीव्र गतिविधि वाले क्षेत्र वही थे जहाँ वर्ष 1937 के बाद से काफी लामबंदी और संगठनात्मक कार्य किया गया था।

QIM के सबक और महत्त्व क्या थे?

- QIM से सबक:

- भारतीय जनता के लिये: 1942 में भारतीय जनता हेतु गांधीजी और कॉन्ग्रेस मुक्ति के प्रतीक थे, वैचारिक बाधा के स्रोत नहीं।

- कॉन्ग्रेस के लिये: सरकार द्वारा QIM के दमन से कॉन्ग्रेस के भीतर वामपंथी (फॉरवर्ड ब्लॉक के अनुयायियों की तरह) अपमानित हुए, जो सरकार के खिलाफ हिंसक कार्रवाई की मांग कर रहे थे।

- कॉन्ग्रेस, जिसमें अधिकांशतः उदारवादी और दक्षिणपंथी शामिल थे, लोकप्रिय उग्रवाद के सख्त खिलाफ थी तथा कानून एवं व्यवस्था की बहाली एवं संघर्ष का कूटनीतिक समाधान चाहती थी।

- अंग्रेजों के लिये: उन्हें एहसास हुआ कि युद्धकालीन आपातकालीन शक्तियों के बिना उग्रवादी जन आंदोलनों को प्रबंधित करना मुश्किल था।

- युद्ध के बाद, बल द्वारा नियंत्रण बनाए रखना महंगा होगा, जिससे बातचीत और व्यवस्थित वापसी स्वीकार करने की इच्छा बढ़ेगी।

- QIM का महत्त्व:

- इसने स्वतंत्रता की मांग को राष्ट्रीय आंदोलन के तत्काल एजेंडे में रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था।

- कॉन्ग्रेस की गतिविधियों का मुख्य ध्येय रचनात्मक कार्य बन गया, जिसमें कॉन्ग्रेस तंत्र के पुनर्गठन पर विशेष ज़ोर दिया गया।

- कॉन्ग्रेस नेताओं को जून 1945 में शिमला सम्मेलन में भाग लेने के लिये रिहा कर दिया गया। इसने अगस्त 1942 से चले आ रहे टकराव के दौर का अंत कर दिया।

निष्कर्ष

भारत छोड़ो आंदोलन (QIM) ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्त्वपूर्ण मोड़ दिखाया। ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दमन के बावजूद, इस आंदोलन ने व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए और समानांतर सरकारें बनीं। QIM ने स्वतंत्रता की मांग को तीव्र किया, जिससे अंततः भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत हुआ।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: Q. भारत छोड़ो आंदोलन (QIM) ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे उस बिंदु तक पहुँचा दिया जहाँ से वापसी संभव नहीं थी, जिससे पूर्ण स्वतंत्रता अपरिहार्य हो गई? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय इतिहास में 8 अगस्त, 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है? (2021) (a) भारत छोड़ो प्रस्ताव AICC द्वारा अपनाया गया था। उत्तर: (a) प्रश्न. भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिये: (2017)

उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? (a) 1 – 2– 3 उत्तर : (c) प्रश्न भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? (2013) (a) कैबिनेट मिशन योजना उत्तर: (b) प्रश्न . भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में, उषा मेहता को इन कारणों से जाना जाता है: (2011) (a) भारत छोड़ो आंदोलन के मद्देनजर गुप्त काॅन्ग्रेस रेडियो चलाना उत्तर: (a) प्रश्न . वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा अवलोकन सही नहीं है? (2011) (a) यह एक अहिंसक आंदोलन था उत्तर: (b) प्रश्न . स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, अरुणा असफ अली भूमिगत गतिविधि की एक प्रमुख महिला आयोजक थीं: (2009) (a) सविनय अवज्ञा आंदोलन उत्तर: (c) प्रश्न . निम्नलिखित में से किस आंदोलन से “करो या मरो” का नारा जुड़ा है? (2009) (a) स्वदेशी आंदोलन उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न. स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका पर चर्चा कीजिये, खासकर गांधीवादी चरण के दौरान। (2016) प्रश्न . किन प्रकारों से नौसैनिक विद्रोह भारत में अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक महत्त्वाकांक्षाओं की शव-पेटिका में लगी अंतिम कील साबित हुआ था? (2014) |