अंतर्राष्ट्रीय संबंध

तिब्बती बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म

प्रिलिम्स के लिये:दलाई लामा, तिब्बती बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म मेन्स के लिये:भारत की तिब्बत नीति, भारत-चीन संबंध |

चर्चा में क्यों?

दलाई लामा ने अमेरिका में जन्मे एक मंगोलियाई मूल के लड़के को तिब्बती बौद्ध धर्म की जनांग परंपरा और मंगोलिया के बौद्ध आध्यात्मिक प्रमुख, 10वें खलखा जेटसन धम्पा के रूप में नामित किया है।

- इस घोषणा से दलाई लामा के स्वयं के पुनर्जन्म के बारे में व्यापक बहस छिड़ गई है, इस बहस का आधार तिब्बती बौद्ध धर्म के नियंत्रण वाले चीन और तिब्बतियों के बीच सभ्यताओं का संघर्ष है।

तिब्बती बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म:

- तिब्बत में बौद्ध धर्म के संप्रदाय:

- 9वीं शताब्दी ईस्वी तक बौद्ध धर्म तिब्बत में प्रमुख धर्म बन चुका था। तिब्बती बौद्ध धर्म के चार प्रमुख संप्रदाय हैं: न्यिंग्मा, काग्यू, शाक्य और गेलुग।

- जनांग संप्रदाय उन छोटे संप्रदायों में से एक है जो शाक्य संप्रदाय की शाखा के रूप में विकसित हुआ। दलाई लामा का संबंध गेलुग संप्रदाय से है।

- पुनर्जन्म का इतिहास:

- जन्म, मृत्यु एवं पुनर्जन्म का चक्र बौद्ध धर्म की प्रमुख मान्यताओं में से एक है, हालाँकि प्रारंभिक बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास के आधार पर स्वयं को व्यवस्थित नहीं करता था।

- हालाँकि तिब्बत की पदानुक्रमित प्रणाली 13वीं शताब्दी में उभरी और लामाओं के पुनर्जन्म को औपचारिक रूप से मान्यता देने का पहला उदाहरण तात्कालिक समय में देखा जा सकता हैं।

- गेलुग संप्रदाय ने एक मज़बूत पदानुक्रम विकसित किया और पुनर्जन्म के माध्यम से उत्तराधिकार की परंपरा स्थापित की, जिसमें संप्रदाय के 5वें मुख्य लामा को दलाई लामा की उपाधि से सम्मानित किया गया।

- तिब्बती बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म:

- तिब्बती बौद्ध परंपरा के अनुसार एक मृत लामा की आत्मा एक बच्चे में पुनर्जन्म लेती है, जो क्रमिक पुनर्जन्म के माध्यम से उत्तराधिकार की एक निरंतर शृंखला को सुरक्षित करती है।

- 'तुल्कस' (मान्यता प्राप्त पुनर्जन्म) को पहचानने के लिये कई प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, जिसमें पूर्ववर्ती अपने पुनर्जन्म के बारे में मार्गदर्शन छोड़ना, संभावित बच्चे को कई 'परीक्षणों' से गुजरना और अंतिम घोषणा करने से पूर्व दिव्यता की शक्ति के साथ अन्य ओरेकल (भविष्यवक्ता) और लामाओं से परामर्श करना शामिल है।

- विवादों को दूर करने के लिये भी प्रक्रियाएँ हैं, जैसे कि एक पवित्र मूर्ति के समक्ष आटा-बॉल विधि (Dough-Ball Method) का उपयोग करके अंतिम निर्णय लेना।

दलाई लामा के साथ भारत का जुड़ाव:

- भारत एवं दलाई लामा के बीच वर्ष 1959 से संबंध रहे हैं, जब दलाई लामा तिब्बत से भागकर आए और भारत में शरण ली थी।

- भारत तब से दलाई लामा और निर्वासित तिब्बती सरकार का घर रहा है, उन्हें राजनीतिक शरण प्रदान करता रहा है तथा चीन से स्वायत्तता के लिये तिब्बती सरकार का समर्थन करता रहा है।

- पिछले कुछ वर्षों में भारत ने तिब्बती मुद्दे पर एक कूटनीतिक रुख अपनाया है। भारत ने दलाई लामा के पुनर्जन्म पर चीन के रुख का समर्थन करने से भी इनकार कर दिया है और ज़ोर देकर कहा है कि यह एक धार्मिक मामला है जिसका निर्णय तिब्बती लोगों को स्वयं करना चाहिये।

- हाल के वर्षों में भारत-चीन संबंध तनावपूर्ण रहे हैं तथा भारत में दलाई लामा की उपस्थिति चीन के लिये एक विवादास्पद मुद्दा बन गई है।

दलाई लामा:

- दलाई लामा तिब्बती लोगों द्वारा तिब्बती बौद्ध धर्म के गेलुग या "येलो हैट" संप्रदाय के अग्रणी आध्यात्मिक नेता के लिये दी गई उपाधि है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के शास्त्रीय संप्रदायों में से सबसे नया है।

- 14वें और वर्तमान दलाई लामा तेनज़िन ग्यात्सो हैं।

- माना जाता है कि दलाई लामा 'अवलोकितेश्वर' या चेनरेज़िग, करुणा के बोधिसत्त्व और तिब्बत के संरक्षक संत हैं।

- बोधिसत्त्व सिद्ध प्राणी हैं जिन्होंने मानवता की सहायता हेतु इस दुनिया में लौटने का संकल्प लिया है और सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिये बुद्धत्त्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है, जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? (2018) (a) अवलोकितेश्वर उत्तर: (c) प्रश्न. बोधिसत्त्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रयः चित्रित चित्रकारी है, जो (2017) (a) अजंता में है उत्तर: (a) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

आपदा रोधी अवसंरचना पर 5वाँ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

प्रिलिम्स के लिये:ICDRI, CDRI। मेन्स के लिये:आपदा प्रबंधन। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने आपदा रोधी अवसंरचना (ICDRI) पर 5वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2023 को संबोधित किया।

आपदा रोधी अवसंरचना:

- परिचय:

- ICDRI आपदा और जलवायु-अनुकूल बुनियादी ढाँचे पर वैश्विक समन्वय को मज़बूत करने हेतु सदस्य देशों, संगठनों और संस्थानों की साझेदारी वाला आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचे हेतु गठबंधन (CDRI) के तहत आयोजित वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है।

- ICDRI 2023 के प्रमुख बिंदु:

- इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि चूँकि भारत G20 समूह का नेतृत्व कर रहा है इसलिये CDRI कई महत्त्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होगा।

- इसका अर्थ है कि CDRI में चर्चा किये गए समाधानों पर वैश्विक नीति निर्माण के उच्चतम स्तर पर विचार किया जाएगा।

- इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि चूँकि भारत G20 समूह का नेतृत्व कर रहा है इसलिये CDRI कई महत्त्वपूर्ण चर्चाओं में शामिल होगा।

CDRI

- परिचय:

- CDRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र तथा शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की वैश्विक भागीदारी शामिल है।

- इसका उद्देश्य जलवायु और आपदा ज़ोखिम रोधी अवसंरचनात्मक ढाँचा प्रणालियों का विकास करना है, जिससे सतत् विकास सुनिश्चित हो सके।

- इसे 2019 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में गठित किया गया था।

- CDRI अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के बाद भारत की दूसरी बड़ी वैश्विक पहल है।

- CDRI का सचिवालय नई दिल्ली, भारत में स्थित है।

- CDRI एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसमें राष्ट्रीय सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और कार्यक्रमों, बहुपक्षीय विकास बैंकों और वित्तपोषण तंत्र, निजी क्षेत्र तथा शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों की वैश्विक भागीदारी शामिल है।

- सदस्य :

- इसकी स्थापना के बाद से 31 देश, 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 2 निजी क्षेत्र के संगठन सदस्य के रूप में CDRI में शामिल हुए हैं।

- भारत के लिये महत्त्व:

- यह भारत को जलवायु कार्रवाई और आपदा न्यूनीकरण पर वैश्विक नेता के रूप में उभरने का एक मंच प्रदान करेगा।

- CDRI भारत की सॉफ्ट पॉवर को बढ़ाता है, लेकिन इसका अर्थ अर्थशास्त्र की दृष्टि से कहीं अधिक व्यापक है क्योंकि यह आपदा जोखिम में कमी, सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goal) और जलवायु समझौते के बीच तालमेल तथा स्थायी एवं समावेशी विकास प्रदान करता है।

CDRI की पहलें:

- इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर रेज़िलियेंट स्टेट्स पहल (IRIS):

- भारत ने इस पहल को CDRI के एक भाग के रूप में शुरू किया था, यह विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों अथवा SIDS में क्षमता निर्माण, पायलट परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- SIDS पर जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है।

- भारत की अंतरिक्ष एजेंसी, ISRO उनके लिये एक विशेष डेटा विंडो का निर्माण करेगी ताकि उन्हें उपग्रह के माध्यम से चक्रवात, प्रवाल भित्ति निगरानी, तटरेखा निगरानी आदि के बारे में समय पर जानकारी प्रदान की जा सके।

- भारत ने इस पहल को CDRI के एक भाग के रूप में शुरू किया था, यह विशेष रूप से छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों अथवा SIDS में क्षमता निर्माण, पायलट परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करेगा।

- इन्फ्रास्ट्रक्चर रेज़िलियेंस एक्सेलरेटर फंड:

- इंफ्रास्ट्रक्चर रेज़िलियेंस एक्सेलेरेटर फंड संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय दोनों द्वारा समर्थित फंड है।

- यह एक ट्रस्ट फंड है जिसे संयुक्त राष्ट्र मल्टी-पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस (UN MPTFO) द्वारा प्रबंधित किया जाएगा ताकि विकासशील देशों और छोटे विकासशील द्वीपीय राज्यों (Small Island Developing States-SIDS) पर विशेष ध्यान देने के साथ आपदाओं का सामना करने हेतु बुनियादी ढाँचा प्रणालियों की क्षमता में सुधार करने में मदद मिल सके।

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय राजव्यवस्था

कॉपीराइट अधिनियम 1957

प्रिलिम्स के लिये:कॉपीराइट अधिनियम 1957, बौद्धिक संपदा, कॉपीराइट अधिनियम के तहत कलाकारों के अधिकार। मेन्स के लिये:कॉपीराइट अधिनियम 1957। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अभिनेता द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसने विज्ञापनों और अवार्ड शो में प्रदर्शन से होने वाली आय पर लगाए गए बिक्री कर (Sales Tax) को चुनौती दी थी।

- मामले ने सवाल उठाया है कि क्या अभिनेता अपने प्रदर्शन के लिये कॉपीराइट रखते हैं और क्या वे इसके लिये बिक्री कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी हैं।

- यह इस बात से भी संबंधित है कि बौद्धिक संपदा को कराधान उद्देश्यों हेतु कैसे व्यवहार किया जाता है।

संबद्ध मुद्दा:

- अभिनेता ने विज्ञापनों और अवार्ड शो प्रदर्शनों से अपने राजस्व पर बिक्री कर लगाने को चुनौती दी।

- कर विभाग ने तर्क दिया कि वह अपना कॉपीराइट बेच रही थी और इसलिये वे अप्रत्यक्ष कर के दायरे में हैं।

- अभिनेता ने तर्क दिया कि वह कानून के तहत एक "कलाकार" थी और उसने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 38 एवं 38A के तहत कलाकार के अधिकार प्राप्त किये थे, लेकिन कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2(d) के तहत शो के निर्माता मूल निर्माता हैं तथा संबंधित वीडियो हेतु कॉपीराइट रखती है, साथ ही वह इसे बेच या स्थानांतरित नहीं कर सकती।

कलाकार के अधिकार:

- कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में धारा 38 का प्रावधान है जो गायकों और अभिनेताओं सहित कलाकारों के साहित्यिक कार्यों, फिल्मों एवं गीतों में उनके प्रदर्शन हेतु "कलाकारों के अधिकारों" को मान्यता देता है।

- ये अधिकार प्रदर्शन के 50 वर्ष बाद तक कलाकार के कृतित्त्व की रक्षा करते हैं। यह संशोधन वर्ष 2012 में कलाकारों की सुरक्षा एवं यह सुनिश्चित करने हेतु किया गया था कि उन्हें अपने काम के लिये रॉयल्टी मिले।

- इन अधिकारों को एक समझौते के माध्यम से हस्तांतरित या बेचा नहीं जा सकता है और प्रोडक्शन हाउस उन्हें खरीद नहीं सकते हैं।

- यह सुनिश्चित करता है कि कलाकार अपने काम का स्वामित्त्व रखता है और इसके लिये उचित मुआवज़ा का हकदार है।

कॉपीराइट अधिनियम 1957

- परिचय:

- कॉपीराइट एक कानूनी अधिकार है जो भारत में साहित्य, कला, संगीत, फिल्म और कंप्यूटर प्रोग्राम के मूल कार्यों को सुरक्षा प्रदान करता है।

- यह विचारों के बजाय विचारों की अभिव्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। कॉपीराइट के स्वामी के पास कार्य को अनुकूलित करने, पुनरुत्पादित करने, प्रकाशित करने, अनुवाद करने और जनता तक पहुँचाने का विशेष अधिकार होता है।

- 1958 में पहली बार पारित होने के बाद से इस अधिनियम में कई संशोधन हुए हैं। सबसे हालिया संशोधन 2012 में किया गया था।

- प्रमुख खंड:

- खंड 2: कॉपीराइट की परिभाषा के तहत सम्मिलित किये जा सकने वाले कार्य की विभिन्न परिभाषाओं से संबंधित है।

- उदाहरण के लिये, धारा 2(o) साहित्यिक कार्यों से संबंधित है, धारा 2(h) में कॉपीराइट सुरक्षा की परिभाषा के तहत सभी प्रभावशाली कार्य शामिल हैं।

- खंड 13: साहित्यिक कार्यों, संगीत कार्यों, नाटकों, फिल्मों और संगीत सहित अन्य को कॉपीराइट सुरक्षा प्रदान करती है।

- खंड 14: कॉपीराइट स्वामी को विशिष्ट अधिकारों का एक समुच्चय प्रदान करता है जिसमें अनुकूलन, पुनरुत्पादन, प्रकाशन, अनुवाद और अपने कार्य को जनता तक पहुँचाना शामिल है।

- कॉपीराइट स्वामी की अनुमति के बिना कोई भी इन अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकता है।

- खंड 2: कॉपीराइट की परिभाषा के तहत सम्मिलित किये जा सकने वाले कार्य की विभिन्न परिभाषाओं से संबंधित है।

नोट:

- इसके अतिरिक्त, कॉपीराइट (संशोधन) नियम 2021 को कॉपीराइट के अन्य प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप लाने के लिये कार्यान्वित किया गया था। नियमों के तहत:

- रॉयल्टी के संग्रहण और वितरण में जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिये प्रावधान किये गए हैं।

- कॉपीराइट बोर्ड को अपीलीय बोर्ड में मिला दिया गया है और सॉफ्टवेयर पंजीकरण हेतु अनुपालन आवश्यकताओं को कम कर दिया गया है।

- आवेदक के पास सोर्स कोड के पहले 10 और अंतिम 10 पृष्ठों या संपूर्ण सोर्स कोड, यदि यह 20 पृष्ठों से कम है एवं कोई अवरुद्ध या संशोधित भाग नहीं है, को दर्ज़ करने का विकल्प है।

- कॉपीराइट सोसायटी के रूप में पंजीकरण हेतु एक आवेदन का उत्तर देने के लिये केंद्र सरकार के पास 180 दिन होते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. वैश्वीकृत संसार में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकदमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर विभेदन कीजिये। (2014) |

https://www.youtube.com/watch?v=t38FbT2bCuQ

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-जापान रक्षा नीति संवाद

प्रिलिम्स के लिये:भारत-जापान रक्षा अभ्यास, G-20, QUAD, G-4 मेन्स के लिये:भारत-जापान रक्षा नीति संवाद का महत्त्व, भारत-जापान संबंधों में चुनौतियाँ |

चर्चा में क्यों?

भारत के रक्षा सचिव और जापान के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के रक्षा उप-मंत्री ने नई दिल्ली में 7वीं भारत-जापान रक्षा नीति वार्ता की सह-अध्यक्षता की।

प्रमुख बिंदु:

- परिचय: यह रक्षा नीति संवाद द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर चर्चा करने के लिये भारत और जापान के बीच एक संस्थागत तंत्र है।

- इस बैठक का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करना है।

- 7वें संवाद की मुख्य विशेषताएँ:

- दोनों देशों ने रक्षा प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के साथ-साथ सेवा स्तर की व्यवसायों और अभ्यासों में सहयोग पर चर्चा की।

- जापान के उप-मंत्री ने हाल ही में जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति और राष्ट्रीय रक्षा रणनीति से संबंधित नवीनतम नीति प्रस्तुत किया।

- दोनों देशों ने स्टाफ वार्ता और अभ्यास के माध्यम से सेवाओं के बीच बढ़ते सहयोग की सराहना की।

- उन्होंने जनवरी 2023 में जापान में पहले लड़ाकू अभ्यास "वीर गार्जियन" आयोजित करने के लिये भारतीय वायु सेना और जापानी वायु आत्मरक्षा बल की सराहना की।

- रक्षा सचिव ने दोनों देशों को संबंधित रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने पर विशेष बल दिया।

- 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत जापानी रक्षा उद्योगों को भारत में निवेश के लिये आमंत्रित किया गया था।

- दोनों पक्ष रक्षा क्षेत्र और साइबर जैसे नए और उभरते क्षेत्र में सहयोग में विविधता लाने पर सहमत हुए।

- दोनों देशों ने रक्षा प्रौद्योगिकियों और उपकरणों के साथ-साथ सेवा स्तर की व्यवसायों और अभ्यासों में सहयोग पर चर्चा की।

भारत और जापान के बीच संबंध:

- रक्षा सहयोग: जापान उन कुछ देशों में से एक है जिनके साथ भारत का 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद है।

- भारत और जापान के रक्षा बल भी विभिन्न द्विपक्षीय अभ्यास का आयोजन करते हैं जैसे:

- JIMEX (नौसेना), मालाबार अभ्यास (नौसेना अभ्यास), 'वीर गार्जियन' और शिन्यू मैत्री (वायु सेना), और धर्म गार्जियन (सेना)।

- सामान्य समूह:

- भारत और जापान दोनों क्वाड, G20 और G-4, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर (ITER) के सदस्य हैं।

- भारत-जापान एक्ट ईस्ट फोरम 2017 में स्थापित किया गया था जिसका उद्देश्य भारत की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" और जापान की "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक स्ट्रैटेजी" के तहत भारत-जापान सहयोग के लिये एक मंच प्रदान करना है।

- निवेश और ODA:

- भारत विगत् दशकों से जापान की आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता रहा है।

- दिल्ली मेट्रो ODA के उपयोग के माध्यम से जापानी सहयोग के सबसे सफल उदाहरणों में से एक है।

- भारत का वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) प्रोजेक्ट जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा प्रदान किये गए सॉफ्ट लोन द्वारा वित्त पोषित है।

- जापान और भारत संयुक्त रूप से भारत में एक हाई-स्पीड रेलवे बनाने के लिये प्रतिबद्ध है।

- भारत विगत् दशकों से जापान की आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्त्ता रहा है।

- आर्थिक संबंध: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत के साथ जापान का द्विपक्षीय व्यापार कुल 20.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। वर्ष 2020 में भारत जापान का 18वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और जापान भारत का 12वाँ सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।

- भारत-जापान डिजिटल साझेदारी: IoT (इंटरनेट ऑफ थिंग्स), AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) और अन्य अन्य उभरती प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं के प्रचार के माध्यम से डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की दृष्टि से "भारत-जापान डिजिटल साझेदारी" के लिये चर्चा चल रही है।

- जापान जापानी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान करने के लिये अधिक कुशल भारतीय आईटी पेशेवरों को आकर्षित करने की आशा कर रहा है।

- सामरिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी: इलेक्ट्रिक वाहनों, बैटरी सहित भंडारण प्रणालियों, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग संबंधी अवसंरचनात्मक ढाँचे, सौर ऊर्जा का विकास, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि क्षेत्रों में सहयोग के लिये।

- डिजिटल पार्टनरशिप के साथ-साथ 14वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भी इसकी घोषणा की गई।

रक्षा सहयोग से संबंधित चुनौतियाँ

- चीन कारक: जबकि दोनों देशों ने चीन के प्रभाव के प्रति संतुलन के रूप में अपने संबंधों को मज़बूत करने की मांग की है। चीन से निपटने के लिये उनके दृष्टिकोण अलग-अलग हैं।

- चीन के गतिविधियों की आलोचना में भारत अधिक मुखर रहा है, जबकि जापान अपने दृष्टिकोण में अधिक सतर्क रहा है।

- रक्षा निर्यात: भारत अन्य देशों को रक्षा उपकरण बेचने की मांग करके जापान के अपने रक्षा निर्यात के साथ प्रतिस्पर्द्धा करने का प्रयास कर रहा है।

- अमेरिका-चीन प्रतिद्वंद्विता का प्रभाव: चीनी-अमेरिकी प्रतिद्वंद्विता की तीव्रता हिंद-प्रशांत में क्षेत्रीय सुरक्षा में को संकट में डालती है।

आगे की राह

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित आधिपत्य (अमेरिका और चीन) की स्थापना को रोकने हेतु भारत और जापान को अपनी सैन्य रणनीति का आधुनिकीकरण करना चाहिये, साथ ही अपने साझा हितों को मज़बूत करना चाहिये।

- अधिक सहयोग एवं सहभागिता दोनों देशों हेतु फायदेमंद साबित हो सकता है। मेक इन इंडिया को लेकर भी काफी संभावनाएँ हैं।

- भारतीय कच्चे माल और श्रम के साथ जापानी डिजिटल प्रौद्योगिकी का विलय करके संयुक्त उद्यम बनाए जा सकते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से किस एक समूह में G20 के सभी चार देश सदस्य हैं? (2020) (a) अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की उत्तर: (a) व्याख्या:

अतः विकल्प (a) सही है |

स्रोत: पी.आई.बी.

भूगोल

अल-नीनो

प्रिलिम्स के लिये:अल-नीनो, ENSO, दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम, हीटवेव, सूखा, WMO मेन्स के लिये:एल-नीनो और इसका प्रभाव |

चर्चा में क्यों?

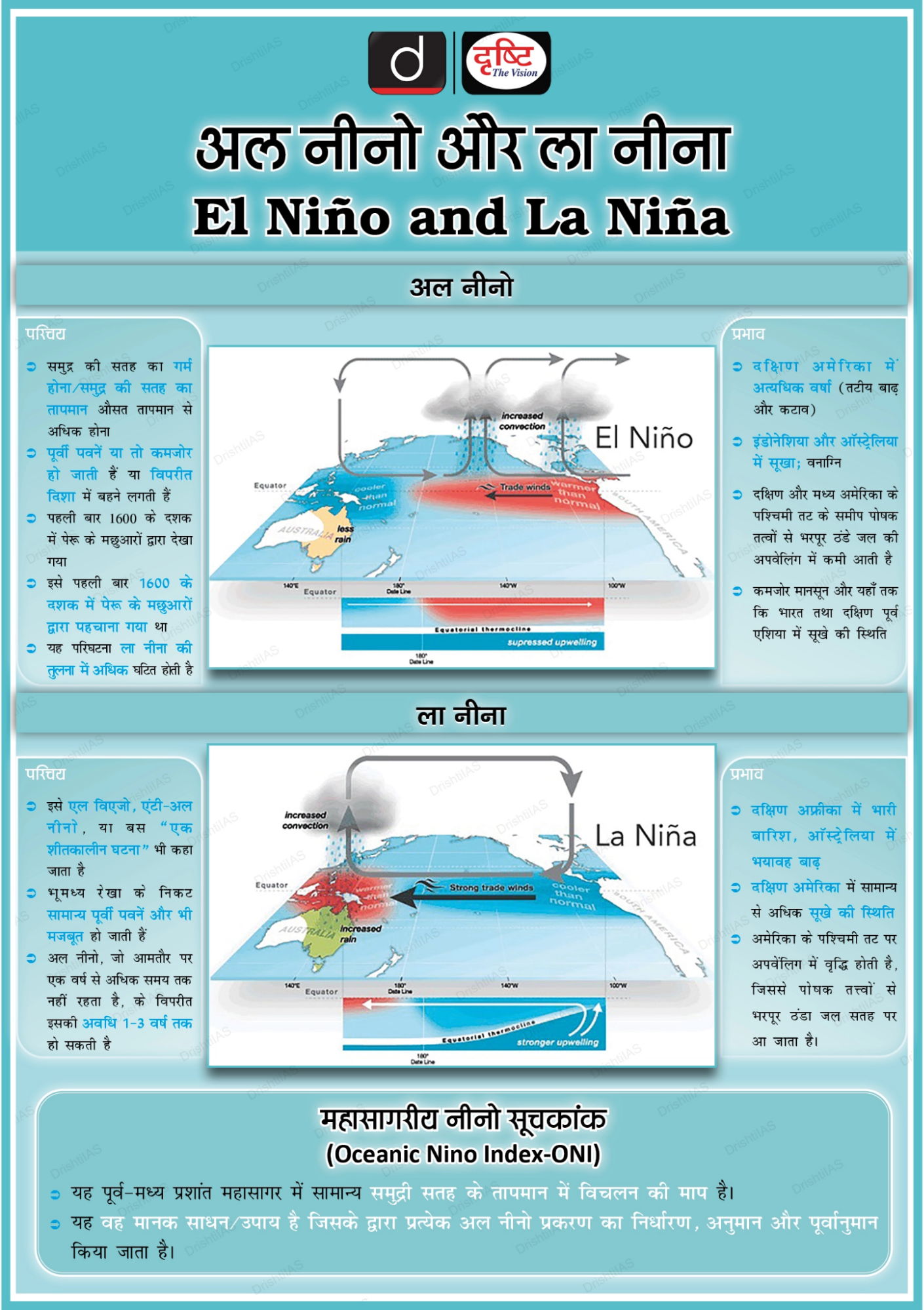

कई जलवायु मॉडलों ने मई 2023 में अल-नीनो की घटना होने की संभावना जताई है।

- मार्च 2023 में रिकॉर्ड तीन वर्ष की ला निना घटना समाप्त हुई है और वर्तमान मे भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर का तापमान सामान्य है, जिसे तटस्थ चरण (Neutral Phase) के रूप में जाना जाता है।

अल-नीनो:

- अल-नीनो की घटना की पहचान सबसे पहले पेरू के मछुआरों द्वारा पेरू के तट से दूर सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने के रूप में किया गया था।

- स्पेनिश प्रवासियों ने इसे अल-नीनो कहा जिसका अर्थ स्पेनिश में "छोटा बच्चा" होता है।

- यह अल-नीनो दक्षिणी दोलन (El Nino Southern Oscillation- ENSO) घटना का सामान्य से अधिक ऊष्म चरण है, जिसक दौरान भारत सहित विश्व के कई क्षेत्रों में आमतौर पर गर्म तापमान और सामान्य से कम वर्षा होती है।

- अल-नीनो घटना के दौरान, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट से भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह का तापमान (SST) दीर्घकालिक औसत से कम से कम 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म होता है।

- वर्ष 2015-2016 में हुई अल नीनो घटना के मामले में विसंगतियाँ 3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड उच्च हो सकती हैं।

- अल-नीनो घटना का अनुमान नहीं लगाया जा सकता हैं और यह दो से सात वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से घटित होती हैं।

- जलवायु विज्ञानियों ने निर्धारित किया है कि अल-नीनो दक्षिणी दोलन के साथ-साथ होता है।

- दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के ऊपर वायुदाब में बदलाव है।

आगामी अल-नीनो के संबंध में जलवायु मॉडल:

- भारत पर प्रभाव:

- भारत हेतु कमज़ोर मानसून: मई या जून 2023 में अल-नीनो के विकास से दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम कमज़ोर हो सकता है, जो भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 70% के लिये ज़िम्मेदार है साथ ही इस वर्ष पर भारत के अधिकांश किसान अभी भी निर्भर हैं।

- हालाँकि, मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO) और मानसून निम्न दाब प्रणाली जैसे उप-मौसमी कारक कुछ हिस्सों में अस्थायी रूप से वर्षा में वृद्धि कर सकते हैं जैसा कि वर्ष 2015 में देखा गया था।

- गर्म तापमान: यह भारत और विश्वभर के अन्य क्षेत्रों जैसे कि दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और प्रशांत द्वीप समूह में ग्रीष्म लहर और सूखे का कारण बन सकता है।

- भारत हेतु कमज़ोर मानसून: मई या जून 2023 में अल-नीनो के विकास से दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम कमज़ोर हो सकता है, जो भारत में होने वाली कुल वर्षा का लगभग 70% के लिये ज़िम्मेदार है साथ ही इस वर्ष पर भारत के अधिकांश किसान अभी भी निर्भर हैं।

- पश्चिम में भारी वर्षा: यह संयुक्त राज्य अमेरिका में कैलिफोर्निया जैसे अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा और बाढ़ का कारण बनता है और प्रवाल भित्तियों के विरंजन का कारण बन सकता है।

- वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि: 2023 में अल-नीनो और 2024 में वैश्विक औसत तापमान पूर्व-औद्योगिक औसत की तुलना में 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म हो सकता है।

- महासागरों का गर्म होना भी अल-नीनो घटना के प्रमुख प्रभावों में से एक है।

- यह तब है जब विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) के अनुसार सागरीय ऊष्मा पहले से ही बहुत अधिक है।

- महासागरों का गर्म होना भी अल-नीनो घटना के प्रमुख प्रभावों में से एक है।

- विगत् घटनाएँ - प्रभाव:

- वर्ष 2015-2016 में, भारत में व्यापक ग्रीष्म लहर की परिघटनाएँ देखी गई थी, जिससे प्रत्येक वर्ष में लगभग 2,500 लोग मारे गए थे।

- विश्वभर में प्रवाल भित्तियों का विरंजन मुख्य चिंता का विषय हैं और ताप विस्तार के कारण समुद्र का स्तर 7 मिलीमीटर बढ़ गया है।

- ग्लोबल वार्मिंग के साथ, अल-नीनो वर्ष 2016 को सबसे गर्म वर्ष रहा था।

- वर्ष 1982-83 और 1997-98 की अल-नीनो घटनाएँ 20वीं सदी की सबसे तीव्र घटनाएँ थीं।

- 1982-83 के दौरान, पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से 9-18 डिग्री सेल्सियस अधिक था।

- वर्ष 2015-2016 में, भारत में व्यापक ग्रीष्म लहर की परिघटनाएँ देखी गई थी, जिससे प्रत्येक वर्ष में लगभग 2,500 लोग मारे गए थे।

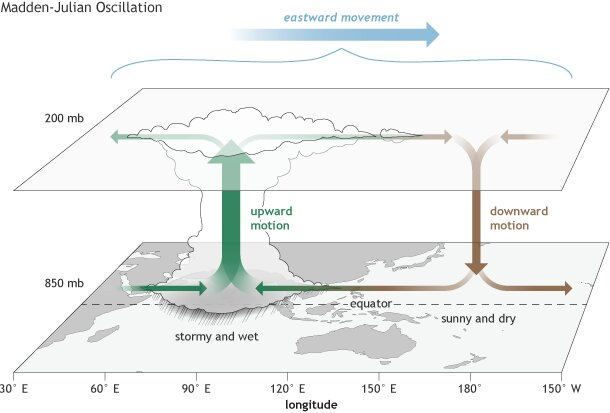

MJO

- MJO दो भागों से बना है: एक वर्द्धित वर्षा चरण और एक निम्नीकृत वर्षा चरण।

- वर्द्धित चरण के दौरान, पृष्ठीय पवन अभिसरण करती हैं, जिससे वायु ऊपर उठती है और अधिक वर्षा होती है। निम्नीकृत चरण में, वायु वायुमंडल के शीर्ष पर अभिसरित हो जाती हैं, जिससे वायु मंद हो जाती है और कम वर्षा होती है।

- यह द्विध्रुव संरचना उष्ण कटिबंध में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, जिससे वर्द्धित अवस्था में अधिक मेघ और वर्षा होती है और निम्नीकृत चरण में अधिक धूप और शुष्कता होती है।

ENSO का भारत पर प्रभाव:

- भारत की जलवायु पर ENSO का प्रभाव मानसून के मौसम में सबसे अधिक स्पष्ट होता है। एल-नीनो घटना के दौरान भारत औसत से कम वर्षा का अनुभव करता है।

- अल-नीनो भी तापमान में वृद्धि करता है, हीट वेव/ग्रीष्म लहर को बढ़ाता है और गर्मी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता है।

- दूसरी ओर ला-नीना घटना के दौरान भारत औसत से अधिक वर्षा का अनुभव करता है।

- इससे बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है, फसलों और बुनियादी ढाँचे को नुकसान हो सकता है। हालाँकि ला-नीना से तापमान में कमी भी आती है, जो हीट वेव/ग्रीष्म लहर से राहत प्रदान कर सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी-कभी समाचारों में उल्लिखित ‘इंडियन ओशन डाइपोल (IOD)’ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. अधिकांश असामान्य जलवायु घटनाओं को एल-नीनो प्रभाव के परिणाम के रूप में समझाया गया है। क्या आप सहमत हैं? (2014) |

स्रोत: डाउन टू अर्थ