जैव विविधता और पर्यावरण

भारत के जीव-जंतु और पादप डेटाबेस का विस्तार

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, बैम्बू ड्वेलिंग बैट, मकाक, पश्चिमी घाट मेन्स के लिये:भारत की जीव-जंतु और पादप विविधता |

चर्चा में क्यों?

जीव-जंतुओं और पादप संबंधी डेटाबेस में कई नए पशु-पक्षी तथा पौधों की प्रजातियों को शामिल किये जाने से वर्ष 2022 में भारत के जैवविविधता में काफी विस्तार हुआ है।

- इन खोजों को दो प्रकाशनों; भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India- ZSI) द्वारा "एनिमल डिस्कवरीज़- न्यू स्पीशीज़ एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2023" और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India- BSI) द्वारा "प्लांट डिस्कवरीज़ 2022" में संकलित किया गया है।

जीव-जंतु और पादप डेटाबेस में शामिल नए पशु-पक्षी और पौधे:

- जीव-जंतु:

- वर्ष 2022 में भारत ने अपने जीव-जंतु डेटाबेस में कुल 664 पशु प्रजातियों को जोड़ा। इसमें 467 नई प्रजातियाँ और 197 नए रिकॉर्ड (भारत में पहली बार पाई गई प्रजातियाँ) शामिल हैं।

- इस खोज में विभिन्न श्रेणियाँ शामिल थीं: स्तनधारियों की तीन नई प्रजातियाँ एवं एक नया रिकॉर्ड, पक्षियों के दो नए रिकॉर्ड, सरीसृपों की 30 नई प्रजातियाँ और दो नए रिकॉर्ड, उभयचरों की 6 नई प्रजातियाँ एवं एक नया रिकॉर्ड तथा मछलियों की 28 नई प्रजातियाँ और 8 नए रिकॉर्ड।

- 583 प्रजातियों के साथ अधिकांश नए जीव-जंतुओं की खोज अकशेरूकी जीवों से हुई, जबकि कशेरुकियों की 81 प्रजातियाँ थीं।

- अकशेरुकी जंतुओं में कीड़ो का सबसे बड़ा समूह था और कशेरुकियों में मछलियों का प्रभुत्व था।

नोट:

- कशेरुकी: इस श्रेणी में रीढ़ की हड्डी, अच्छी तरह से विकसित आंतरिक हड्डियों का ढाँचा, मस्तिष्क के साथ सिर, द्विपक्षीय समरूपता तथा जटिल आंतरिक अंगों वाले जीव-जंतु शामिल हैं। उदाहरण: स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप।

- अकशेरुकी: इस श्रेणी में रीढ़ की हड्डी के बिना जीव-जंतुओं में सामान्यतः एक बाह्य कंकाल (Exoskeleton) या नरम शरीर होता है जिसमें भिन्न-भिन्न शारीरिक संरचना तथा सरल आंतरिक अंग प्रणालियाँ होती हैं। उदाहरण: कीड़े, कृमि, जेलीफिश।

- केरल में सबसे अधिक नई खोजें की गईं जिनका कुल योगदान 14.6% है तथा इसके बाद कर्नाटक (13.2%) और तमिलनाडु (12.6%) का स्थान आता है।

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश का भी महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है।

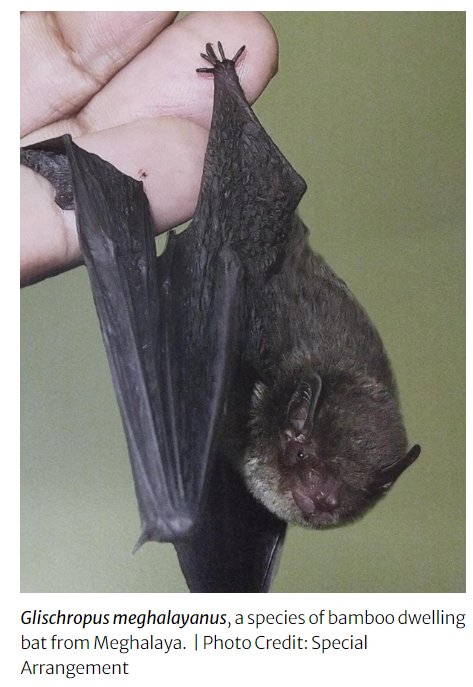

- नई स्तनपायी प्रजातियों में लंबी उँगलियों वाला चमगादड़ मिनिओप्टेरस फिलिप्सी (Miniopterus phillipsi) और बाँस में रहने वाला चमगादड़ ग्लिस्क्रोपस मेघलायनस (Glischropus meghalayanus) शामिल हैं, दोनों मेघालय में पाए जाते हैं।

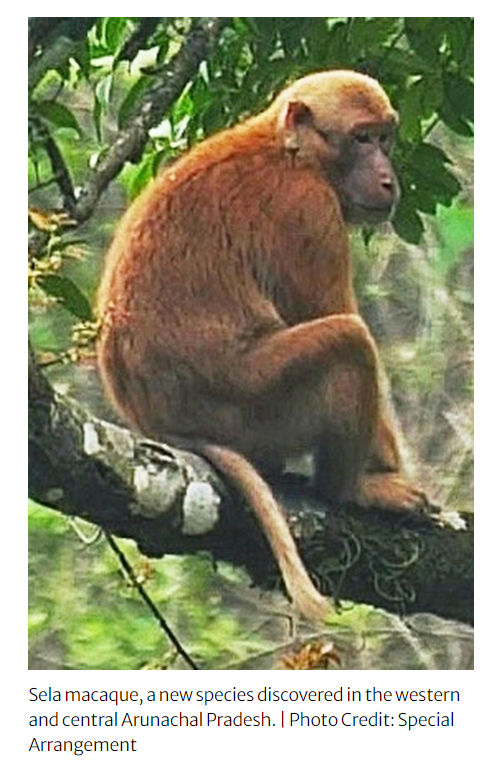

- एक अन्य महत्त्वपूर्ण खोज सेला मकाक (मकाका सेलाई) थी, जो अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली एक नई मकाक प्रजाति है।

- उल्लेखनीय नए रिकॉर्ड में पश्चिम सियांग, अरुणाचल प्रदेश में व्हाइट चीक्ड मकाक, मकाका ल्यूकोजेनिस को देखा जा रहा है, जो पहले दक्षिणपूर्वी तिब्बत में पाया जाता था।

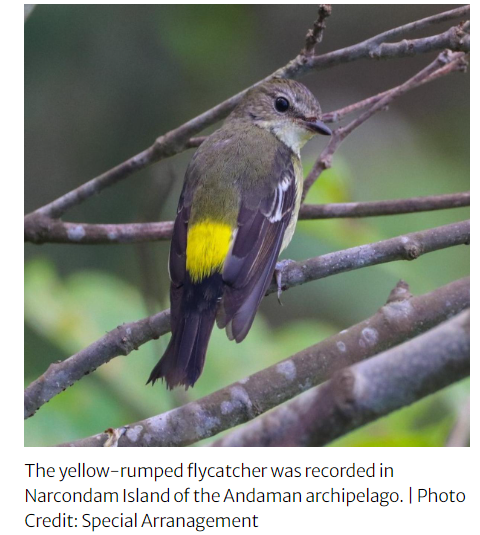

- येलो-रम्प्ड फ्लाईकैचर (Ficedula Zanthopygia) की उपस्थिति विभिन्न अन्य क्षेत्रों में होने के बाद अंडमान द्वीपसमूह के नारकोंडम द्वीप में भी पाया गया था।फिसेदुला जांथोपाइगिया

- इन नई खोजों और अभिलेखों के जुड़ने से भारत की जीव विविधता में प्रजातियाँ बढ़कर 103,922 हो गईं।

- पादप:

- भारत ने वर्ष 2022 में अपने पादप डेटाबेस में 339 नए पौधे टैक्सा जोड़े, जिनमें विज्ञान के लिये 186 नए टैक्सा और देश के अंदर नए वितरण रिकॉर्ड के रूप में 153 टैक्सा शामिल हैं।

- खोजों में विभिन्न पौधों के समूह शामिल थे: 37% बीज पौधे, 29% कवक, 16% लाइकेन, 8% शैवाल, 6% ब्रायोफाइट्स, 3% सूक्ष्मजीव और 1% टेरिडोफाइट्स।

- नई खोजों में बीज पौधों का अनुपात सबसे अधिक है, जिसमें डाइकोटाइलडॉन 73% और मोनोकोटाइलडॉन 27% हैं।

नोट:

- डाइकोटाइलडॉन (Dicots): डाइकोटाइलडॉन ऐसे पौधे हैं जिनमें दो बीजपत्र या बीज पत्तियों वाले भ्रूण होते हैं।

- इनमें विभिन्न प्रकार के पौधे शामिल हैं, जिनमें पेड़, झाड़ियाँ, जड़ी-बूटियाँ और गुलाब जैसे कई प्रसिद्ध फूल शामिल हैं।

- मोनोकोटाइलडॉन (Monocots): मोनोकोटाइलडॉन ऐसे पौधे हैं जिनके भ्रूण एक ही बीजपत्र या बीज पत्ती के साथ होते हैं।

- मोनोकॉट में घास, मक्का, ऑर्किड और प्याज़ जैसे पौधे शामिल हैं।

- पश्चिमी हिमालय और पश्चिमी घाट ऐसे क्षेत्र थे जहाँ बड़ी संख्या में खोज की गई, जिनका योगदान क्रमशः 21% और 16%था।

- केरल सबसे अधिक संख्या में पौधों की खोज करने वाले राज्य के रूप में उभरा है, जो कुल संख्या का 16.8%भाग है।

- उल्लेखनीय पौधों की खोज में उत्तराखंड हिमालय में पाई जाने वाली नई पीढ़ी नंददेविया पुसलकर और कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु के दक्षिणी-पश्चिमी घाट में पाई जाने वाली नीलगिरिएला पुसलकर शामिल हैं।

- इसके अतिरिक्त कैलेंथे लैमेलोसा, एक आर्किड प्रजाति जो पहले चीन और म्याँमार में पाई जाती थी, भारत में पहली बार नगालैंड के कोहिमा में जप्फू पर्वत शृंखला में पाई गई।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India):

- यह देश के जंगली पादप संसाधनों का वर्गीकरण एवं पुष्प संबंधी अध्ययन करने के लिये पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत शीर्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1890 में की गई थी।

- इसके नौ क्षेत्रीय मंडल देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। हालाँकि इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India):

- ZSI भी MoEFCC का एक अधीनस्थ संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 1916 में देश की असाधारण समृद्ध जीव विविधता पर ज्ञान के विकास के लिये अग्रणी संसाधनों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिये एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में की गई थी।

- ZSI का मुख्यालय कोलकाता में है तथा देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर 16 क्षेत्रीय स्टेशन स्थित हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊँचाई लगभग 11 मीटर तक होती है और उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? (2016) (a) अंडमान द्वीप उत्तर: (a) प्रश्न. जैव-विविधता निम्नलिखित माध्यम/माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? (2011)

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (d) प्रश्न. भारत में जैव विविधता किस प्रकार भिन्न है? जैविक विविधता अधिनियम, 2002 वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? (2018) |

स्रोत: द हिंदू

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत आर्टेमिस समझौते में शामिल

प्रिलिम्स के लिये:आर्टेमिस समझौता, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, वर्ष 1967 की बाहरी अंतरिक्ष संधि, संयुक्त राष्ट्र, अंतरिक्ष प्रक्षेपण प्रणाली, चंद्रयान-3 मिशन, गगनयान मेन्स के लिये:आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत मिशन |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान आर्टेमिस समझौते में शामिल होने की घोषणा की।

- नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ह्यूस्टन, टेक्सास के जॉनसन स्पेस सेंटर से प्रशिक्षित भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) में भेजने के लिये एक साथ कार्य करेंगे।

आर्टेमिस समझौता:

- परिचय:

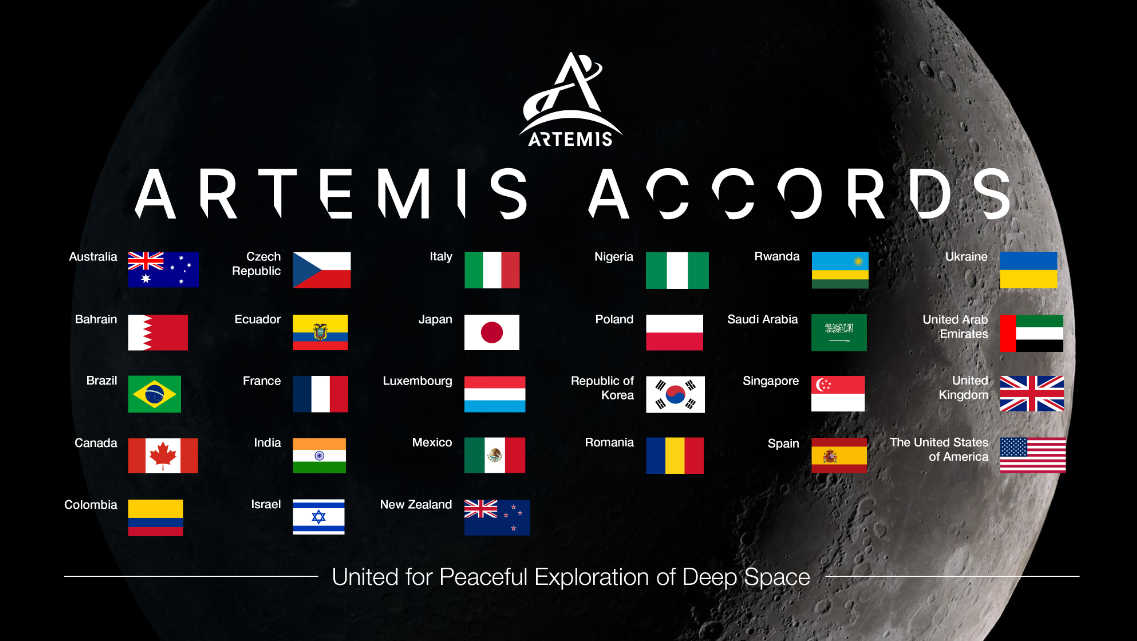

- आर्टेमिस समझौता अमेरिकी विदेश विभाग और NASA द्वारा सात अन्य संस्थापक सदस्यों- ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, जापान, लक्ज़मबर्ग, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम के साथ वर्ष 2020 में नागरिक अन्वेषण को नियंत्रित करने तथा शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये चंद्रमा, मंगल, धूमकेतु, क्षुद्रग्रह तथा बाहरी अंतरिक्ष के उपयोग के लिये सामान्य सिद्धांत स्थापित किये गए हैं।

- यह वर्ष 1967 की बाह्य अंतरिक्ष संधि की नींव पर आधारित है।

- बाह्य अंतरिक्ष संधि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून की नींव के रूप में कार्य करती है जो संयुक्त राष्ट्र के तहत एक बहुपक्षीय समझौता है।

- यह संधि अंतरिक्ष को मानवता के लिये साझा संसाधन के रूप में महत्त्व देती है, राष्ट्रीय विनियोग पर रोक लगाती है और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

- हस्ताक्षरकर्ता देश:

- भारत गैर-बाध्यकारी आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 27वाँ देश बन गया।

- समझौते के तहत प्रतिबद्धताएँ:

- शांतिपूर्ण उद्देश्य: हस्ताक्षरकर्ता अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये अंतरिक्ष गतिविधियों का संचालन करने हेतु सरकारों या एजेंसियों के बीच समझौता ज्ञापन (MOU) को लागू करेंगे।

- सामान्य अवसंरचना: हस्ताक्षरकर्ता वैज्ञानिक खोज और वाणिज्यिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिये साझा अन्वेषण बुनियादी ढाँचे के महत्त्व को स्वीकार करते हैं।

- पंजीकरण और डेटा साझाकरण: प्रासंगिक अंतरिक्ष वस्तुओं का पंजीकरण और वैज्ञानिक डेटा को समय पर साझा करना। जब तक हस्ताक्षरकर्ता की ओर से कार्य नहीं किया जाता तब तक निजी क्षेत्रों को छूट है।

- धरोहर का संरक्षण: हस्ताक्षरकर्ताओं से ऐतिहासिक लैंडिंग स्थलों, कलाकृतियों और खगोलीय पिंडों पर गतिविधि के साक्ष्य को संरक्षित करने की उम्मीद की जाती है।

- अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग: अंतरिक्ष संसाधनों के उपयोग से सुरक्षित और स्थायी अंतर्संचलानीयता को बढ़ावा और अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं की गतिविधियों में हस्तक्षेप न करना। हस्तक्षेप को रोकने के लिये स्थान और प्रकृति के विषय में जानकारी साझा की जानी चाहिये।

- मलबे का शमन: हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा पुराने अंतरिक्ष यान के सुरक्षित निपटान और हानिकारक मलबे के उत्पादन को सीमित करने की योजना बनाना।

आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य मिशन:

- आर्टेमिस-I: चंद्रमा पर मानवरहित मिशन:

- आर्टेमिस कार्यक्रम 16 नवंबर, 2022 को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस लॉन्च सिस्टम (SLS) पर "ओरियन" नामक अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के साथ प्रारंभ हुआ।

- SLS, एक सुपर हेवी-लिफ्ट लॉन्च वाहन, ओरियन को एक ही मिशन पर सीधे चंद्रमा पर ले गया।

- आर्टेमिस-II: क्रू लूनर फ्लाई-बाई मिशन:

- वर्ष 2024 के लिये निर्धारित आर्टेमिस-II, आर्टेमिस कार्यक्रम के अंतर्गत पहला मानवयुक्त मिशन होगा।

- SLS में चार अंतरिक्ष यात्री सवार होंगे क्योंकि यह पृथ्वी के चारों ओर विस्तारित कक्षा में कई गतिविधियाँ करता है।

- मिशन में चंद्र उड़ान तथा पृथ्वी पर वापसी भी शामिल होगी।

- आर्टेमिस-III: चंद्रमा पर मानव की वापसी:

- वर्ष 2025 के लिये निर्धारित आर्टेमिस-III मानव अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा क्योंकि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर लौटेंगे।

- यह मिशन आर्टेमिस-II के चंद्र फ्लाई-बाई से आगे जाएगा, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ चंद्रमा का अधिक व्यापक रूप से अध्ययन करने की अनुमति प्राप्त होगी।

- साथ ही वर्ष 2029 के लिये लूनर गेटवे स्टेशन की स्थापना की योजना बनाई गई है। यह स्टेशन अंतरिक्ष यात्रियों के लिये डॉकिंग पॉइंट के रूप में काम करेगा तथा वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ प्रयोगों की सुविधा प्रदान करेगा।

भारत के लिये समझौते से संबंधित लाभ और चुनौतियाँ:

- लाभ:

- आर्टेमिस समझौते में भारत की भागीदारी भारत को उन्नत प्रशिक्षण, तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक अवसरों तक पहुँच की सुविधा प्रदान करती है।

- चंद्रयान-3 मिशन जैसे अपने चंद्र अन्वेषण लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में आर्टेमिस कार्यक्रम भारत के लिये लाभदायक हो सकता है।

- नासा के साथ सहयोग से गगनयान मानव मिशन और आगामी महत्त्वाकांक्षी अंतरिक्ष अभियानों के लिये भारत की क्षमता में सुधार होगा।

- साथ ही भारत के लागत प्रभावी मिशन और अभिनव दृष्टिकोण से आर्टेमिस कार्यक्रम को भी लाभ होगा जिससे अंतरिक्ष अन्वेषण में पारस्परिक प्रगति को बढ़ावा मिलेगा।

- चुनौतियाँ:

- चीन और रूस जैसी प्रमुख अंतरिक्ष शक्तियों (जिनके पास चंद्र अन्वेषण की अपनी योजनाएँ हैं) के खिलाफ अमेरिका के साथ गठबंधन के रूप में देखे जाने की संभावना।

- आर्टेमिस समझौते की कानूनी स्थिति और निहितार्थों को लेकर अनिश्चितता, खासकर उस प्रावधान के संबंध में जिससे चंद्रमा तथा अन्य खगोलीय पिंडों पर अनियमित अन्वेषण की अनुमति मिलती है।

- किसी भी वर्तमान अथवा भविष्य के बहुपक्षीय अंतरिक्ष समझौते या संधियों के तहत इसकी प्रतिबद्धताओं और आर्टेमिस समझौते के बीच संतुलन बनाए रखने की अनिवार्यता।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी के थेमिस मिशन, जो हाल ही में खबरों में था, का उद्देश्य क्या है? (2008) (a) मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना का अध्ययन करना। उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016) ISRO द्वारा प्रमोचित मंगलयान:

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (A) केवल 1 उत्तर: (C) मेन्स:प्रश्न. भारत की अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुँचाएगा? (2019) प्रश्न. अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों की चर्चा कीजिये। इस प्रौद्योगिकी का प्रयोग भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में कैसे सहायक हुआ है? (2016) |

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-अफ्रीका साझेदारी: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और रोडमैप 2030

प्रिलिम्स के लिये:AEG, ICCR, ITEC, G-20, भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन मेन्स के लिये:भारत-अफ्रीका साझेदारी: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और रोडमैप 2030 |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन द्वारा स्थापित 20-सदस्यीय अफ्रीका विशेषज्ञ समूह (AEG) ने 'भारत-अफ्रीका साझेदारी: उपलब्धियाँ, चुनौतियाँ और रोडमैप 2030' शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की।

- यह रिपोर्ट अफ्रीका के साथ भारत की महत्त्वपूर्ण साझेदारी पर प्रकाश डालती है और आपसी संबंधों को मज़बूत करने के लिये नियमित नीति समीक्षा एवं कार्यान्वयन के महत्त्व पर बल देती है।

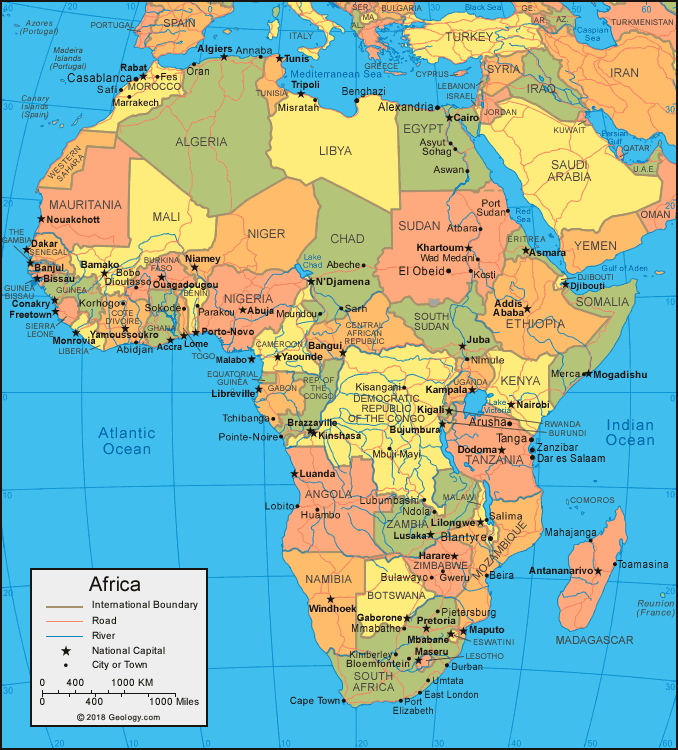

- कुल वैश्विक आबादी की लगभग 17% जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती है और वर्ष 2050 तक इसके 25% तक पहुँचने का अनुमान है, एक उभरती वैश्विक शक्ति के रूप में भारत की भूमिका इस साझेदारी में महत्त्वपूर्ण है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- अफ्रीका में परिवर्तन:

- अफ्रीका में जनसांख्यिकीय, आर्थिक, राजनीतिक और समाजिक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन देखे जा रहे हैं। यह धीरे-धीरे क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में बढ़ रहा है तथा लोकतंत्र, शांति और प्रगति को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है।

- हालाँकि इथियोपिया, सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे कुछ देश अभी भी विद्रोह, जातीय हिंसा और आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।

- प्रतिस्पर्द्धा और बाह्य साझेदार:

- चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई बाह्य साझेदार अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों के साथ अपने संबंधों को मज़बूत करने के लिये सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं।

- उनका उद्देश्य बाज़ार पहुँच, ऊर्जा एवं खनिज संसाधनों को सुरक्षित करने के साथ ही क्षेत्र में अपने राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभाव को बढ़ाना है।

- चीन की भागीदारी:

- चीन वर्ष 2000 से अफ्रीका के सबसे बड़े आर्थिक भागीदार के रूप में है। यह अफ्रीका में बुनियादी ढाँचे के विकास में सहायता करने, संसाधन प्रदाता तथा वित्तपोषक के रूप में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- चीन द्वारा वित्त, सामग्री तथा राजनयिक प्रयासों में अफ्रीका का पर्याप्त सहयोग किया गया है।

भारत-अफ्रीका संबंधों को मज़बूत करने के लिये अनुशंसाएँ:

- राजनीतिक एवं कूटनीतिक सहयोग को मज़बूत करना:

- भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के माध्यम से समय-समय पर नेताओं के मध्य वार्ता हेतु सम्मेलन आयोजित करना।

- भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन पूरी तरह से विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों को मानव संसाधन और कृषि आदि में विकास की अपनी क्षमता विकसित करने में सहायता प्रदान करके भारत-अफ्रीका सहयोग सुनिश्चित करना है।

- अफ्रीकी संघ (AU's) की पूर्ण सदस्यता पर G-20 सदस्यों के बीच आम सहमति बनाना।

- अफ्रीकी मामलों के लिये विदेश मंत्रालय (EEE) में एक सचिव को नियुक्त करना।

- भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के माध्यम से समय-समय पर नेताओं के मध्य वार्ता हेतु सम्मेलन आयोजित करना।

- रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग में वृद्धि:

- अफ्रीकी रक्षा सहयोग में वृद्धि साथ ही रक्षा संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करना।

- समुद्री सहयोग को मज़बूत करना तथा रक्षा निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिये ऋण शृंखला का विस्तार करना।

- आतंकवाद विरोधी, साइबर सुरक्षा के साथ उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग का विस्तार करना।

- महत्त्वपूर्ण आर्थिक और विकास सहयोग:

- वित्त तक पहुँच बढ़ाने के लिये अफ्रीका ग्रोथ फंड (AGF) के निर्माण के माध्यम से भारत-अफ्रीका व्यापार को बढ़ावा देना।

- परियोजना निर्यात में सुधार और शिपिंग क्षेत्र में सहयोग में वृद्धि करने हेतु विभिन्न उपाय लागू करना।

- त्रिपक्षीय सहयोग पर ध्यान केंद्रित करना और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग में उत्तरोत्तर वृद्धि करना।

- सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग में वृद्धि:

- भारतीय और अफ्रीकी विश्वविद्यालयों, विचारकों, नागरिक समाज और मीडिया संगठनों के बीच अधिकाधिक संवाद को सुविधाजनक बनाना।

- अफ्रीकी छात्रों के अध्ययन के लिये एक राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना।

- भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) छात्रवृत्ति का नामकरण प्रसिद्ध अफ्रीकी हस्तियों के नाम पर करना।

- भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले अफ्रीकी छात्रों के लिये वीज़ा नीति को उदार बनाना और अल्पकालिक कार्य वीज़ा प्रदान करना।

- ‘रोडमैप 2030’ का क्रियान्वयन:

- विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के बीच सहयोग के माध्यम से 'रोडमैप 2030' को लागू करने के लिये एक विशेष तंत्र की स्थापना।

- विदेश मंत्रालय में अफ्रीकी सचिव और एक नामित उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के संयुक्त नेतृत्त्व में अधिकारियों की एक टीम का गठन।

- इस रोडमैप का पालन करके और अनुशंसित उपायों को लागू करके भारत तथा अफ्रीका के बीच साझेदारी और मज़बूत हो सकती है।

भारत-अफ्रीका संबंधों की उपलब्धियाँ:

- आर्थिक सहयोग:

- कपड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, कार और हल्की मशीनरी जैसी वस्तुओं के भारतीय विनिर्माताओं के लिये अफ्रीका एक विशाल अप्रयुक्त बाज़ार है।

- वर्ष 2011-2022 तक अफ्रीका के साथ भारत का कुल व्यापार में 68.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 90.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। साथ ही वर्ष 2022 में व्यापार संतुलन भारत के पक्ष में रहा।

- विकास कार्य में सहयोग:

- ITEC कार्यक्रम अफ्रीकी पेशेवरों को प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करता है। भारत ने बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं, कृषि विकास तथा क्षमता निर्माण के लिये ऋण और अनुदान की सीमा भी बढ़ा दी है।

- स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग:

- भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों द्वारा अफ्रीकी देशों में स्वास्थ्य देखभाल पहुँच में सुधार करने के लिये सस्ती जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। भारत ने एचआईवी/एड्स, मलेरिया और इबोला जैसी बीमारियों से निपटने हेतु चिकित्सा टीमें भेजने के साथ ही तकनीकी सहायता भी प्रदान की है।

- रक्षा सहयोग:

- भारत ने हिंद महासागर रिम (IOR) पर सभी अफ्रीकी देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये हैं, यह अफ्रीकी देशों के साथ बढ़ती रक्षा भागीदारी का प्रमाण है।

- लखनऊ (वर्ष 2020) और गांधीनगर (वर्ष 2022) में डिफेंस एक्सपो के मौके पर रक्षा मंत्रियों के स्तर पर आयोजित दो भारत-अफ्रीका रक्षा संवाद की मेज़बानी भी भारत-अफ्रीका के बीच रक्षा क्षेत्र में बढ़ते महत्त्व को दर्शाती है।

- वर्ष 2022 में भारत ने रक्षा क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिये तंज़ानिया और मोज़ाम्बिक के साथ त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास का पहला संस्करण शुरू किया था।

- प्रौद्योगिकी और डिजिटल सहयोग:

- पैन अफ्रीकन ई-नेटवर्क परियोजना (वर्ष 2009 में आरंभ) के तहत भारत ने अफ्रीका के देशों को सैटेलाइट कनेक्टिविटी, टेली-मेडिसिन और टेली-एजुकेशन प्रदान करने के लिये एक फाइबर-ऑप्टिक नेटवर्क स्थापित किया है।

- वर्ष 2019 में ई-विद्याभारती और ई-आरोग्यभारती (e-VBAB) की शुरुआत की गई जो अफ्रीकी छात्रों को मुफ्त टेली-शिक्षा तथा स्वास्थ्य पेशेवरों के लिये चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने पर केंद्रित थी।

भारत के लिये अफ्रीका का महत्त्व:

- इस दशक में सबसे तेज़ी से विकसित होते रवांडा, सेनेगल, तंज़ानिया आदि आधा दर्जन से अधिक देश अफ्रीका में हैं जो अफ्रीका को विश्व के विकास ध्रुवों में से एक बनाता है।

- पिछले दशकों में अफ्रीका और उप-सहारा अफ्रीका में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वर्ष 1980-90 के दशक की तुलना में दोगुने भी अधिक दर से बढ़ गई है।

- अफ्रीकी महाद्वीप की जनसंख्या एक अरब से अधिक है और संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 2.5 ट्रिलियन डॉलर है जो इसे एक विशाल संभावित बाज़ार बनाता है।

- अफ्रीका एक संसाधन संपन्न देश है जहाँ कच्चे तेल, गैस, दालें, चमड़ा, सोना और अन्य धातुओं का विशाल भंडार है जिनकी भारत में पर्याप्त मात्रा में कमी है।

- नामीबिया और नाइजर यूरेनियम के शीर्ष दस वैश्विक उत्पादकों में से हैं।

- दक्षिण अफ्रीका विश्व में प्लैटिनम और क्रोमियम का सबसे बड़ा उत्पादक है।

- भारत अपनी तेल आपूर्ति में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है जो मध्य पूर्व में दूर स्थित है तथा अफ्रीका भारत की ऊर्जा आवश्यकतओं को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) व्याख्या:

मेन्स:प्रश्न. उभरते प्राकृतिक संसाधन समृद्ध अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत अपना क्या स्थान देखता है? (2014) प्रश्न. अफ्रीका में भारत की बढ़ती रुचि के अपने सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं। समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2015) |

स्रोत: द हिंदू

जैव विविधता और पर्यावरण

गहरे समुद्र में खनन

प्रिलिम्स के लिये:गहरे समुद्र में खनन ISA, हरित ऊर्जा, समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS), नवीकरणीय ऊर्जा मेन्स के लिये:गहरे समुद्र में खनन और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ |

चर्चा में क्यों?

इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) हरित ऊर्जा के लिये आवश्यक खनिजों के खनन हेतु इंटरनेशनल सीबेड में गहरे समुद्र में खनन की अनुमति देने की योजना बना कर रही है।

- ISA का कानूनी और तकनीकी आयोग गहरे समुद्र में खनन संबंधी विनियमों के विकास की देखरेख करता है, यह आयोग खनन संहिता मसौदे पर चर्चा करने के लिये जुलाई 2023 की शुरुआत में एक बैठक का आयोजन करेगा। ISA नियमों के तहत खनन कार्य वर्ष 2026 में शुरू हो सकता है।

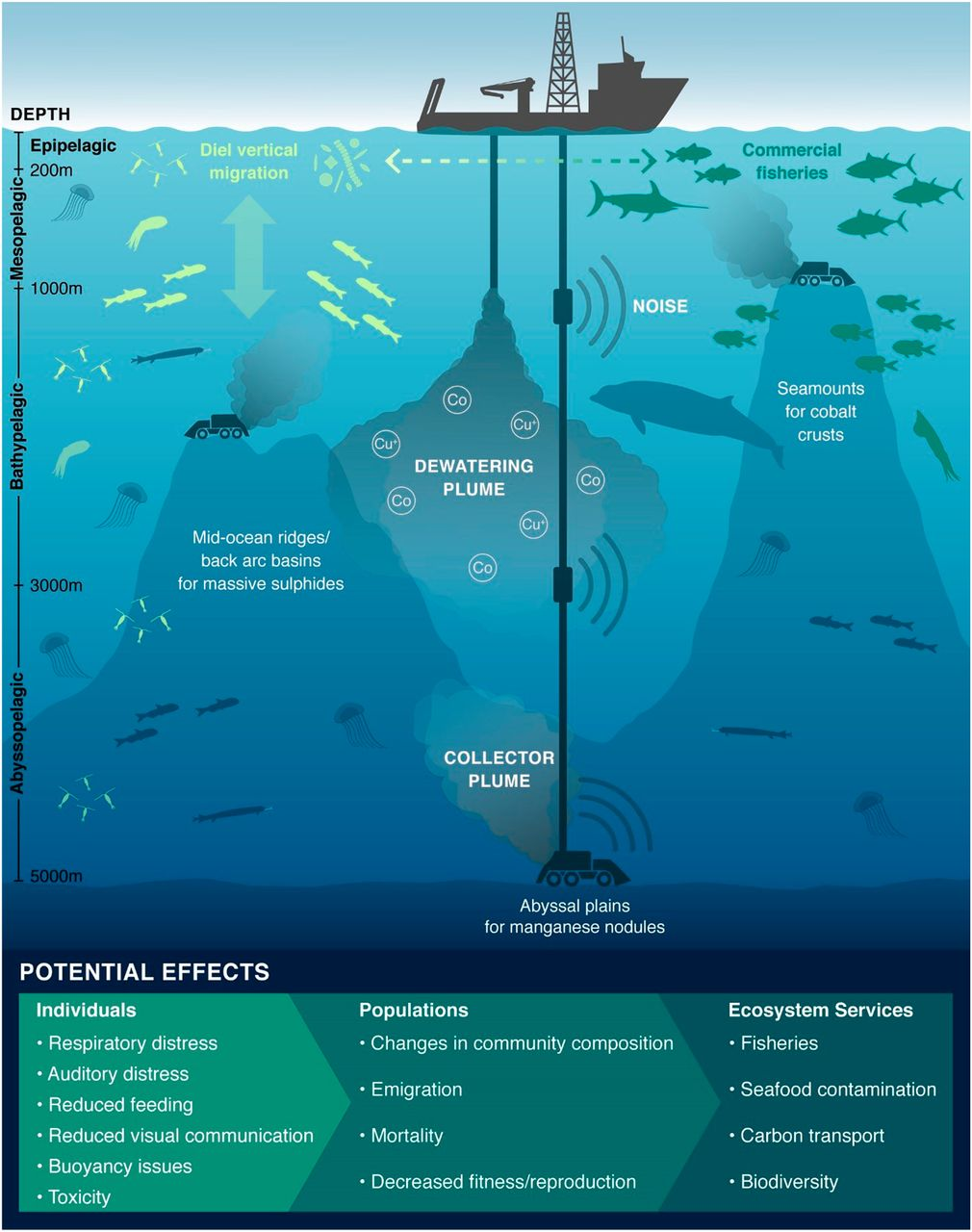

गहरे समुद्र में खनन:

- गहरे समुद्र में खनन से तात्पर्य गहरे समुद्र तल से खनिज और धातु निकालने की प्रक्रिया से है।

- गहरे समुद्र में खनन के तीन प्रकार हैं:

- समुद्र तल में जमा-समृद्ध बहुधातु ग्रंथिकाओं (Nodules) को अलग करना

- समुद्री तल से बड़े पैमाने पर सल्फाइड भंडार का खनन

- चट्टान से कोबाल्ट परतों को पृथक करना।

- इन ग्रंथिकाओं (Nodules), भंडारों और परतों में निकल, दुर्लभ पृथ्वी तत्त्व, कोबाल्ट और अन्य सामग्रियाँ पाई जाती हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा के दोहन में उपयोग की जाने वाली बैटरी तथा अन्य सामग्रियों एवं सेलफोन व कंप्यूटर जैसी रोजमर्रा की तकनीक के लिये भी आवश्यक होती हैं।

- कंपनियाँ और सरकारें इन्हें रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण संसाधनों के रूप में देखती हैं जिनकी भविष्य में आवश्यकता होगी क्योंकि तटवर्ती भंडार समाप्त हो रहे हैं और मांग में वृद्धि जारी है।

गहरे समुद्र में खनन से संबंधित पर्यावरणीय चिंताएँ:

- गहरे समुद्र में खनन समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुँचा सकता है। खनन से होने वाले नुकसान में शोर, कंपन एवं प्रकाश प्रदूषण, साथ ही खनन प्रक्रिया में उपयोग किये जाने वाले ईंधन और अन्य रसायनों के संभावित रिसाव तथा फैलाव शामिल हो सकते हैं।

- कुछ खनन प्रक्रियाओं से निकलने वाला तलछट एक प्रमुख चिंता का विषय है। एक बार जब मूल्यवान धातु निकाल ली जाती है, तो कीचड़ युक्त तलछट के ढेर को कभी-कभी वापस समुद्र में डाल दिया जाता है। इससे कुछ जीवों का दम घुट सकता है या उनके कार्य में बाधा आ सकती है और कोरल एवं स्पंज जैसी फिल्टर-फीडिंग प्रजातियों को नुकसान हो सकता है।

- गहरे समुद्र में खनन समुद्र तल को काफी अधिक नुकसान पहुँचा सकता है और मछली की आबादी, समुद्री स्तनधारियों तथा जलवायु को विनियमित करने में गहरे समुद्र के पारिस्थितिक तंत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

गहरे समुद्र में खनन का विनियमन:

- देश अपने स्वयं के समुद्री क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्रों का प्रबंधन करते हैं, जबकि उच्च समुद्र और अंतर्राष्ट्रीय महासागर तल, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय (UNCLOS) द्वारा शासित होते हैं।

- संधि के अंतर्गत समुद्र तल और उसके खनिज संसाधनों को "मानव जाति की साझी विरासत" माना जाता है, इसे इस तरह से प्रबंधित किया जाना चाहिये कि आर्थिक लाभों को साझा करने, समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये समर्थन एवं समुद्री पर्यावरण की रक्षा के माध्यम से मानव हितों की रक्षा की जाए।

अंतर्राष्ट्रीय समुद्री प्राधिकरण (International Seabed Authority):

- परिचय:

- ISA संयुक्त राष्ट्र सामान्य प्रणाली के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, जिसका मुख्यालय किंग्स्टन, जमैका में स्थित है।

- वर्ष 1982 UNCLOS के सभी राज्य पक्ष प्राधिकरण के सदस्य हैं, जिसमें यूरोपीय संघ सहित कुल 168 सदस्य हैं।

- प्राधिकरण UNCLOS द्वारा स्थापित तीन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है।

- अन्य दो महाद्वीपीय शेल्फ की सीमा पर आयोग और समुद्री कानून के लिये अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण हैं।

- प्राधिकरण UNCLOS द्वारा स्थापित तीन अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में से एक है।

- उद्देश्य:

- इसका प्राथमिक कार्य 'क्षेत्र' में पाए जाने वाले खनिजों की गहरे समुद्र तल में खोज तथा दोहन को विनियमित करना है, जिसे कन्वेंशन द्वारा राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमाओं के साथ महाद्वीपीय मग्नतट की बाहरी सीमाओं से परे समुद्र तल एवं उप मृदा के रूप में परिभाषित किया गया है।

- यह क्षेत्र पृथ्वी पर संपूर्ण समुद्री तल के केवल 50% से अधिक भाग पर स्थित है।

आगे की राह

- खनन के लिये आवेदनों पर विचार किया जाने के साथ पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन भी किया जाना चाहिये।

- इस बीच कुछ कंपनियों, जैसे कि गूगल, सैमसंग, बीएमडब्ल्यू आदि द्वारा महासागरों से खनन किये गए खनिजों का उपयोग करने से बचाव के लिये विश्व वन्यजीव कोष के आह्वान का समर्थन किया है।

- फ्राँस, जर्मनी के साथ कई प्रशांत महासागरीय तट के एक दर्जन से अधिक द्वीपीय देशों ने आधिकारिक रूप से गहरे समुद्र में खनन पर तब तक प्रतिबंध लगाने आह्वान किया है, जब तक कि पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय लागू नहीं किये जाते हैं। हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि कितने अन्य देश इस तरह के खनन का समर्थन करते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. विश्व के संसाधन संकट से निपटने के लिये महासागरों के विभिन्न संसाधनों, जिनका उपयोग किया जा सकता है, का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। (2014) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

डार्क पैटर्न

प्रिलिम्स के लिये:डार्क पैटर्न, भ्रामक पैटर्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 मेन्स के लिये:डार्क पैटर्न, कंपनियों द्वारा डार्क पैटर्न का उपयोग, डार्क पैटर्न से उपयोगकर्ताओं को नुकसान |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने डार्क पैटर्न के मुद्दे को हल करने के लिये उपभोक्ता संरक्षण हेतु दिशा-निर्देश विकसित करने के लिये 17 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है।

- मंत्रालय ने डार्क पैटर्न पर जानकारी संकलित करने के लिये राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को वर्गीकृत करना शुरू कर दिया है, जिसका उपयोग केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत कार्रवाई शुरू करने के लिये किया जा सकता है।

डार्क पैटर्न:

- परिचय:

- डार्क पैटर्न, जिसे भ्रामक पैटर्न के रूप में भी जाना जाता है, वेबसाइट्स और एप्स द्वारा उपयोगकर्ताओं को उनकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिये मनाने या ऐसे कार्य जो व्यवसायों के लिये फायदेमंद नहीं हों, उन्हें हतोत्साहित करने हेतु उपयोग की जाने वाली रणनीति है।

- इस शब्द का वर्ष 2010 में एक यूज़र एक्सपीरियंस (UX) डिज़ाइनर, हैरी ब्रिग्नुल द्वारा प्रथम बार प्रयोग किया गया था।

- इस पैटर्न में अधिकतर संज्ञानात्मक पूर्वा ग्रहों का फायदा उठाते हुए अनुचित तात्कालिकता, जबरन कार्रवाई, छिपी हुई लागत आदि जैसी रणनीति अपनाई जाती है।

- यह स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य युक्तियों से लेकर अधिक सूक्ष्म तरीकों तक किसी भी रूप में हो सकता है जिन्हें उपयोगकर्ता तुरंत पहचान नहीं सकते हैं।

- डार्क पैटर्न के प्रकार: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा उपयोग किये जा रहे नौ प्रकार के डार्क पैटर्न की पहचान की है:

- झूठी तात्कालिकता: उपभोक्ताओं में खरीदारी या कोई कार्रवाई को बाधित करने की तात्कालिकता या कमी की भावना पैदा करता है।

- बास्केट स्नीकिंग: उपयोगकर्ता की सहमति के बिना शॉपिंग कार्ट में अतिरिक्त उत्पाद या सेवाएँ जोड़ने के लिये डार्क पैटर्न का उपयोग किया जाता है।

- उपभोक्ता को शर्मिदा करने संबंधी गतिविधि: किसी विशेष विश्वास या दृष्टिकोण के अनुरूप न होने के लिये दोषी साबित कर उपभोक्ताओं की आलोचना या उन पर हमला करना।

- जबरन कार्रवाई: यह उपभोक्ताओं को ऐसी कार्रवाई करने के लिये प्रेरित करता है जो वे नहीं करना चाहते, जैसे- सामग्री तक पहुँच हेतु किसी सेवा के लिये साइन-अप करना।

- नुक्ताचीनी/आलोचना(Nagging): लगातार आलोचना, शिकायतें और कार्रवाई के लिये अनुरोध करना।

- सदस्यता जाल: किसी सेवा से जुड़ना आसान है लेकिन छोड़ना अत्यंत कठिन है यहाँ विकल्प अदृश्य है या इनमें कई चरणों की आवश्यकता है।

- प्रलोभन और युक्ति: एक निश्चित उत्पाद या सेवा का विज्ञापन करना, लेकिन उत्पाद का प्रायः निम्न गुणवत्ता का वितरण करना।

- अदृश्य लागतें: अतिरिक्त लागतों को छिपाना जब तक कि उपभोक्ता पहले से ही खरीदारी करने के लिये प्रतिबद्ध न हो जाए।

- छद्म विज्ञापन: उपयुक्त सामग्री की तरह दिखने के लिये निर्मित किया गया, जैसे- समाचार लेख या उपयोगकर्ता-जनित सामग्री आदि।

- परिणाम:

- डार्क पैटर्न इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के अनुभव को खतरे में डालते हैं, साथ ही उन्हें बिग टेक फर्मों द्वारा वित्तीय और डेटा शोषण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं।

- डार्क पैटर्न उपयोगकर्ताओं को भ्रमित करते हैं, ऑनलाइन बाधाएँ उत्पन्न करते हैं, साथ ही सरल कार्यों को अधिक समय लेने वाला बनाते हैं, उपयोगकर्ताओं को अवांछित सेवाओं/उत्पादों के लिये भी साइन-अप करते हैं तथा उन्हें अधिक पैसे देने या उनकी इच्छा से अधिक व्यक्तिगत जानकारी साझा करने के लिये मज़बूर करते हैं।

कंपनियों द्वारा डार्क पैटर्न का उपयोग:

- सोशल मीडिया कंपनियाँ तथा एप्पल, अमेज़न, स्काइप, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियाँ अपने लाभ के लिये उपयोगकर्ता अनुभव को कम करने के लिये डार्क या भ्रामक पैटर्न का उपयोग करती हैं।

- अमेज़न प्राइम सब्सक्रिप्शन में भ्रामक, बहु-चरणीय रद्दीकरण प्रक्रिया के लिये अमेज़न को यूरोपीय संघ में आलोचना का सामना करना पड़ा। अमेज़न ने वर्ष 2022 में यूरोपीय देशों में ऑनलाइन ग्राहकों के लिये अपनी रद्दीकरण प्रक्रिया को आसान बना दिया है।

- लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं को अक्सर प्रभावशाली लोगों से अनचाहे एवं प्रायोजित संदेश प्राप्त होते हैं।

- इस विकल्प को अक्षम करने के लिये अनेक चरणों वाली एक कठिन प्रक्रिया का पालन करना होता है जिसके लिये उपयोगकर्ताओं का प्लेटफॉर्म नियंत्रण से परिचित होना आवश्यक है।

- गूगल के स्वामित्व वाला यूट्यूब (YouTube) उपयोगकर्ताओं को पॉप-अप के साथ यूट्यूब प्रीमियम के लिये साइन-अप करने के लिये बाध्य करता है जिससे वीडियो के अंतिम सेकंड अन्य वीडियो के थंबनेल के कारण अस्पष्ट हो जाते हैं।

डार्क पैटर्न से निपटने के लिये वैश्विक प्रयास:

- मार्च 2021 में कैलिफोर्निया, अमेरिका में कैलिफोर्निया उपभोक्ता गोपनीयता अधिनियम में संशोधन पारित किया गया जिससे उपभोक्ताओं के गोपनीयता अधिकारों का प्रयोग करने में बाधा डालने वाले डार्क पैटर्न पर रोक लगा दी गई।

- यूनाइटेड किंगडम ने अप्रैल 2019 में दिशा-निर्देश जारी किये, जिन्हें बाद में डेटा संरक्षण अधिनियम, 2018 के तहत लागू किया गया, ताकि कंपनियाँ कम उम्र के उपयोगकर्ताओं को लुभाने के लिये चालाकीपूर्ण रणनीति का उपयोग न कर सकें।

आगे की राह

- एक टास्क फोर्स की स्थापना और दिशा-निर्देश विकसित करने की दिशा में काम करके सरकार का लक्ष्य भ्रामक प्रथाओं को रोकना और उपयोगकर्त्ता के हितों की रक्षा करना है। यह कदम अमेरिका तथा ब्रिटेन जैसे देशों द्वारा किये गए समान प्रयासों के अनुरूप है।

- उपयोगकर्ताओं के बीच डार्क पैटर्न के बारे में जागरूकता फैलाना और विभिन्न वेबसाइट्स द्वारा उपयोग की जाने वाली चतुर युक्तियों की पहचान करने के संबंध में उन्हें सशक्त बनाना आवश्यक हैI

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारत का वृहत् मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप

प्रिलिम्स के लिये:भारत का वृहत् मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप, गुरुत्वीय तरंगें, पल्सर मेन्स के लिये:गुरुत्वीय तरंगें |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खगोलविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने पल्सर अवलोकनों का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों की उपस्थिति की पुष्टि करने वाले वैज्ञानिक प्रमाण की घोषणा की।

- भारत का वृहत् मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप (GMRT) विश्व के छह बड़े टेलीस्कोपों में से एक था जिसने यह साक्ष्य उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्य निष्कर्ष:

- खगोलविदों ने अति निम्न आवृत्ति के गुरुत्वाकर्षण तरंगों के कारण दिक्-काल (Space time) के निरंतर कंपन का पहला प्रत्यक्ष प्रमाण रिकॉर्ड किया।

- उन्होंने इन तरंगों की शक्ति और आवृत्ति की नई सीमाएँ भी निर्धारित कीं, जो सैद्धांतिक भविष्यवाणियों के अनुरूप हैं।

- इस उपलब्धि के शोधकर्ता नैनोहर्ट्ज़ गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के भी बेहद निकट पहुँच गए हैं, जिससे आकाशगंगा के विकास, ब्रह्मांड विज्ञान और मूलभूत भौतिकी के अध्ययन के क्षेत्र में संभावनाओं का नया मार्ग प्रशस्त होगा।

GMRT द्वारा गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना

- GMRT पल्सर का उपयोग करके गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाता है - जो मनुष्यों के लिये एकमात्र सुलभ आकाशीय घड़ियाँ हैं, जो वास्तविकता में तेज़ी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं।

- पल्सर रेडियो तरंगों के नियमित स्पंदन उत्सर्जित करते हैं जिनका उपयोग उनकी घूर्णन अवधि तथा दूरियों को उच्च परिशुद्धता के साथ मापने के लिये किया जा सकता है।

- GMRT इंडियन पल्सर टाइमिंग ऐरे (InPTA) का हिस्सा है, जो भारतीय और जापानी शोधकर्ताओं का एक सहयोग है जो अन्य दूरबीनों के साथ GMRT डेटा का उपयोग करता है।

नोट:

- PTA रेडियो दूरबीनों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है जो नैनोहर्ट्ज़ बैंड में गुरुत्वाकर्षण तरंगों की खोज के लिये कई वर्षों तक सैकड़ों पल्सर का निरीक्षण करता है।

- GMRT इंडियन पल्सर टाइमिंग ऐरे (InPTA) का भाग है, जिसमें भारतीय और जापानी शोधकर्ता सहयोगी हैं जो अन्य दूरबीनों के साथ GMRT डेटा का उपयोग करते हैं।

GMRT क्या है?

- GMRT 45 मीटर व्यास के पूरी तरह से संचालित तीस परवलयिक रेडियो दूरबीनों की एक शृंखला है। यह टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (NCRA-TIFR) के नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिज़िक्स द्वारा संचालित है।

- यह भारत में नारायणगाँव, पुणे के पास स्थित है तथा नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिज़िक्स (NCRA) द्वारा संचालित है जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई का हिस्सा है।

- यह कम आवृत्तियों पर विश्व के सबसे बड़े और संवेदनशील रेडियो टेलीस्कोप सारणियों में से एक है।

- हाल ही में GMRT ने अपने रिसीवर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्त्वपूर्ण उन्नयन किया है जिससे इसकी संवेदनशीलता एवं बैंडविड्थ में सुधार हुआ है। इसे अब उन्नत GMRT (uGMRT) के रूप में जाना जाता है।

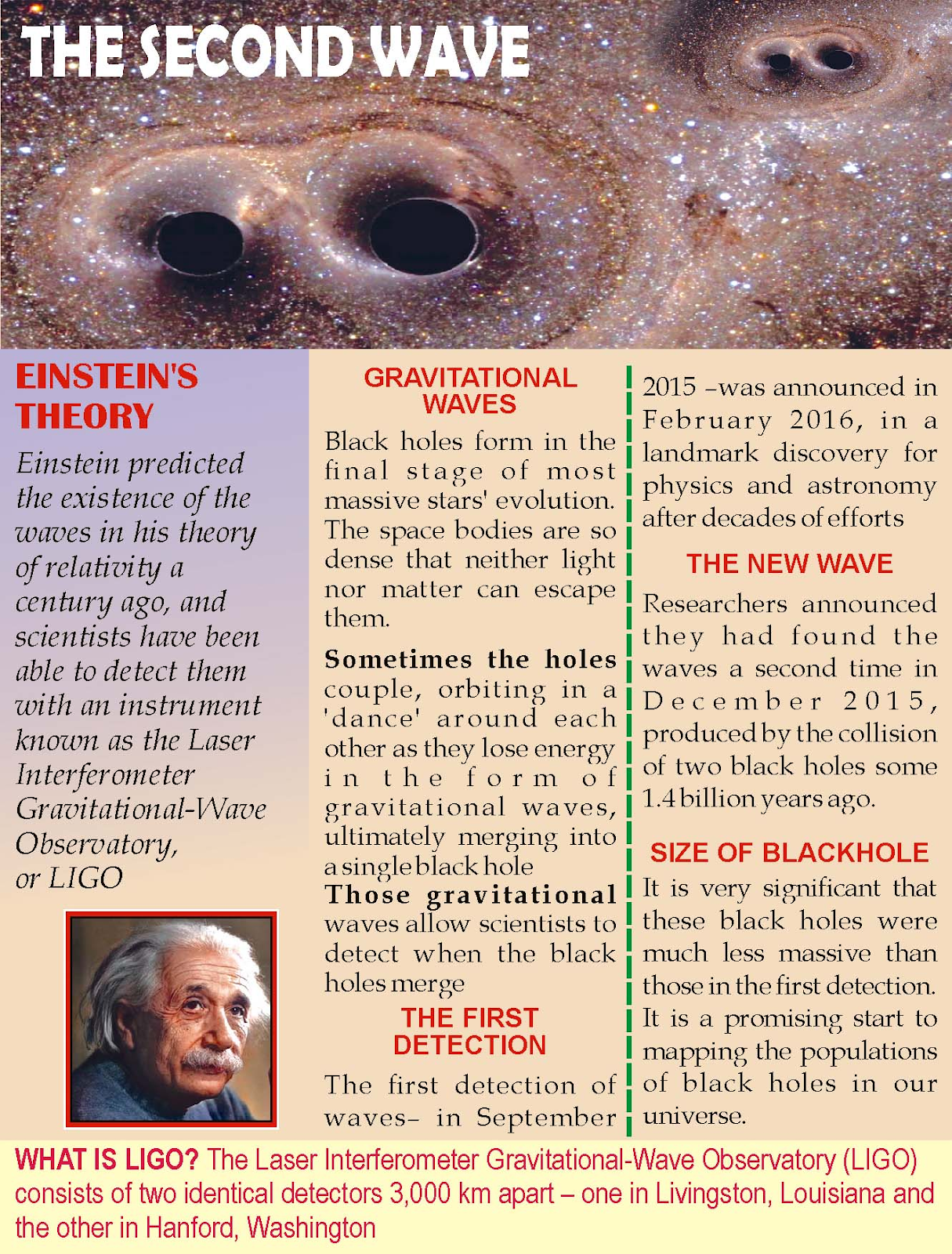

गुरुत्वीय तरंगें:

- परिचय:

- गुरुत्वीय तरंगें ब्रह्मांड में तीव्र एवं ऊर्जावान प्रक्रियाओं के कारण स्पेस टाइम में उत्पन्न होने वाली तरंगें हैं।

- वर्ष 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता के अपने सामान्य सिद्धांत में इनके अस्तित्व के बारे में बताया था।

- गुरुत्वीय तरंगों की उत्पत्ति:

- विशेषताएँ और पहचान:

- पदार्थ के साथ कमज़ोर अंतःक्रिया के कारण गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण होता है।

- गुरुत्वीय तरंगों के बारे में पता पहली बार वर्ष 2015 में लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्ज़र्वेटरी (LIGO) डिटेक्टरों से जुड़े एक प्रयोग का उपयोग करके लगाया गया था।

- LIGO जैसे संवेदनशील उपकरण इंटरफेरोमीटर स्पेस-टाइम (Space-time) में मामूली गड़बड़ी को माप कर गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाने के लिये विकसित किये गए हैं।

- पदार्थ के साथ कमज़ोर अंतःक्रिया के कारण गुरुत्वीय तरंगों का पता लगाना चुनौतीपूर्ण होता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश-वर्ष दूर विशालकाय ‘ब्लैकहोलों’ के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? (2019) (a) ‘हिग्स बोसॉन कणों’ का अभिज्ञान हुआ। उत्तर: (b) प्रश्न. ‘विकसित लेज़र व्यतिकरणमापी अंतरिक्ष ऐन्टेना, (इवॉल्वड लेज़र इन्टरफेरोमीटर स्पेस ऐन्टेना/eLISA)’ परियोजना का क्या प्रयोजन है? (2017) (a) न्यूट्रिनों का संसूचन करना उत्तर: (b)

|

स्रोत: द हिंदू