जैव विविधता और पर्यावरण

हीट वेव्स और हीट इंडेक्स

प्रिलिम्स के लिये:हीट इंडेक्स, हीट वेव, भारत मौसम विज्ञान विभाग मेन्स के लिये:चरम मौसम की घटनाओं को कम करने में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की भूमिका, हीट इंडेक्स की अवधारणा |

चर्चा में क्यों?

भारत में हाल के वर्षों में गर्मी से होने वाली मौतों में भारी गिरावट देखी गई है, जो हीट वेव के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने के देश के प्रयासों को दर्शाता है।

- भारत मौसम विज्ञान विभाग ( India Meteorological Department- IMD) इस प्रयास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो हीटवेव सहित चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने के लिये समय पर पूर्वानुमान और चेतावनी जारी करता है।

- हाल ही में IMD ने हीट इंडेक्स के रूप में एक मूल्यवान उपकरण पेश किया है जो तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

हीट वेव:

- परिचय:

- हीट वेव, चरम गर्म मौसम की लंबी अवधि होती है जो मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

- भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण विशेष रूप से हीट वेव के प्रति अधिक संवेदनशील है, जो हाल के वर्षों में लगातार और अधिक तीव्र हो गई है।

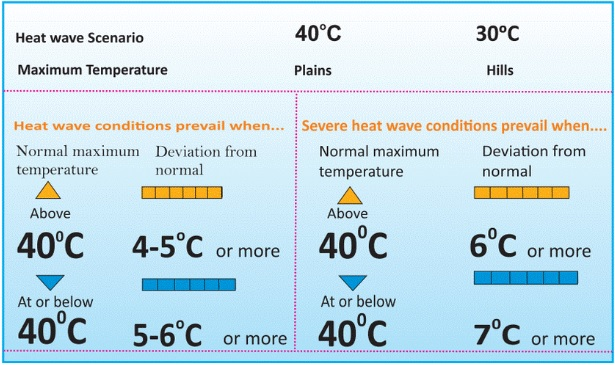

- भारत में हीट वेव घोषित करने हेतु IMD के मानदंड:

- जब तक किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुँच जाता, तब तक हीट वेव की स्थिति नहीं मानी जाती है।

- यदि किसी स्थान का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों में कम-से-कम 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कम-से-कम 30 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक तक पहुँच जाता है तो इसे हीट वेव की स्थिति माना जाता है।

- सामान्य से अधिक बढ़ने के आधार पर:

- हीट वेव/ग्रीष्म लहर: सामान्य से विचलन 4.5°C से 6.4°C है।

- गंभीर हीट वेव (Severe Heat Wave): सामान्य से अधिक बढ़ने के >6.4°C है।

- वास्तविक अधिकतम तापमान के आधार पर:

- हीट वेव: जब वास्तविक अधिकतम तापमान ≥ 45°C हो।

- गंभीर हीट वेव: जब वास्तविक अधिकतम तापमान ≥47°C हो।

- हीट वेव से निपटने के लिये भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) की पहल और उपकरण:

- जनता को सूचित करने के लिये गर्मी का पूर्वानुमान समय पर जारी करना।

- आपदा प्रबंधन अधिकारियों को आवश्यक तैयारी के लिये सचेत करना।

- IMD तापमान संबंधी रुझानों में अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करते हुए मौसमी दृष्टिकोण तथा विस्तारित सीमा पूर्वानुमान प्रदान करता है।

- वास्तविक समय अपडेट के साथ अगले पाँच दिनों के लिये दैनिक पूर्वानुमान।

- हीट वेव सहित चरम मौसम की घटनाओं के लिये कलर-कोडेड चेतावनियाँ (Color-Coded Warnings)।

- हीट एक्शन प्लान के लिये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) और स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के साथ सहयोग।

- गर्मी से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिये संवेदनशील क्षेत्रों में योजनाओं का कार्यान्वयन।

हीट इंडेक्स:

- परिचय:

- हीट इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर है जो मनुष्यों के लिये स्पष्ट तापमान या "महसूस किये जाने वाले" तापमान की गणना करने हेतु तापमान और आर्द्रता दोनों पर विचार करता है।

- यह उच्च तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव को समझने में सहायता करता है कि यह गर्म मौसम के दौरान मानव असुविधा में कैसे योगदान देती है।

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) द्वारा प्रायोगिक आधार पर हीट इंडेक्स लॉन्च किया गया है।

- इसका उद्देश्य उन उच्च स्पष्ट तापमान वाले क्षेत्रों के लिये सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करना है, जिससे लोगों को असुविधा होती है।

- गर्मी के तनाव का संकेत:

- उच्च ताप सूचकांक मान गर्मी से संबंधित तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं के अधिक जोखिम का संकेत देते हैं।

- यह संभावित गर्मी से संबंधित बीमारियों और खतरों के लिये एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है।

- ऊष्मा स्तर का वर्गीकरण:

- हीट इंडेक्स में रंगों के माध्यम से तापमान को विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:

- हरा: प्रायोगिक ताप सूचकांक 35°C से न्यूनतम।

- पीला: प्रायोगिक ताप सूचकांक 36-45°C के मध्य।

- नारंगी: प्रायोगिक ताप सूचकांक 46-55°C के मध्य।

- लाल: प्रायोगिक ताप सूचकांक 55°C से अधिक।

- हीट इंडेक्स में रंगों के माध्यम से तापमान को विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है:

- सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिये उपयोगी उपकरण:

- हीट इंडेक्स को समझकर, व्यक्ति और समाज हीट वेव के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिये सक्रिय कदम उठा सकते हैं।

- यह जनसंख्या की भलाई सुनिश्चित करने के लिये निर्णय लेने और हीट एक्शन प्लान तैयार करने में सहायक है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. वर्तमान में और निकट भविष्य में भारत की ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में संभावित सीमाएँ क्या हैं? (2010)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. संसार के शहरी निवास-स्थानों में ताप द्वीपों के बनने के कारण बताइये। (2013) |

स्रोत: पी.आई.बी.

भारतीय अर्थव्यवस्था

MSME के लिये आत्मनिर्भर भारत कोष

प्रिलिम्स के लिये:आत्मनिर्भर भारत, MSME, SEBI, वेंचर कैपिटल फंड, सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, MSME के प्रदर्शन को बेहतर और तेज़ करना मेन्स के लिये:भारत में MSME क्षेत्र की चुनौतियाँ, संबंधित सरकारी नीतियाँ |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर के दौरान आत्मनिर्भर भारत कोष के संबंध में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की।

आत्मनिर्भर भारत कोष:

- परिचय:

- आत्मनिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत (Self-Reliant India- SRI) कोष के माध्यम से MSME में इक्विटी निवेश के लिये 50,000 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा की है।

- SRI फंड, इक्विटी या अर्द्ध-इक्विटी निवेश के लिये मदर-फंड (Mother-Fund) और डॉटर-फंड (Daughter-Fund) स्ट्रक्चर के माध्यम से संचालित होता है।

- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड (NSIC Venture Capital Fund Limited- NVCFL) को SRI कोष के कार्यान्वयन के लिये मदर फंड के रूप में नामित किया गया था।

- इसे SEBI के साथ श्रेणी- II वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Fund- AIF) के रूप में पंजीकृत किया गया था।

- SRI कोष के उद्देश्य:

- व्यवहार्य और उच्च क्षमता वाले MSME को इक्विटी फंड प्रदान करना तथा उनके विकास एवं बड़े उद्यमों में परिवर्तन को बढ़ावा देना।

- नवाचार, उद्यमिता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देकर भारतीय अर्थव्यवस्था में MSME क्षेत्र के योगदान को बढ़ाना।

- तकनीकी उन्नयन, अनुसंधान एवं विकास और MSME के लिये बाज़ार पहुँच बढ़ाने के लिये अनुकूल वातावरण बनाना।

- SRI कोष की संरचना:

- SRI कोष में 50,000 करोड़ रुपए शामिल हैं:

- विशिष्ट MSME में इक्विटी निवेश शुरू करने के लिये भारत सरकार की ओर से 10,000 करोड़ रुपए।

- निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता तथा निवेश का लाभ उठाते हुए निजी इक्विटी (Private Equity- PE) और वेंचर कैपिटल (Venture Capital- VC) फंड के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए एकत्र किये गए।

- SRI कोष में 50,000 करोड़ रुपए शामिल हैं:

नोट:

- इक्विटी इन्फ्यूज़न: यह मौजूदा शेयरधारकों या नए निवेशकों को अतिरिक्त शेयर जारी करके किसी कंपनी में नई पूंजी या फंड निवेश करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।

- वेंचर कैपिटल फंड (Venture Capital Fund): यह एक प्रकार का निवेश फंड है जो प्रारंभिक चरण और उच्च विकास क्षमता वाली स्टार्टअप कंपनियों को पूंजी प्रदान करता है।

- उद्यम पूंजी कोष का प्राथमिक उद्देश्य आशाजनक स्टार्टअप की पहचान करना तथा कंपनी में इक्विटी (स्वामित्व) के बदले में उनमें निवेश करना है।

- SEBI: यह भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

- SEBI का मूल कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना और विनियमित करना है।

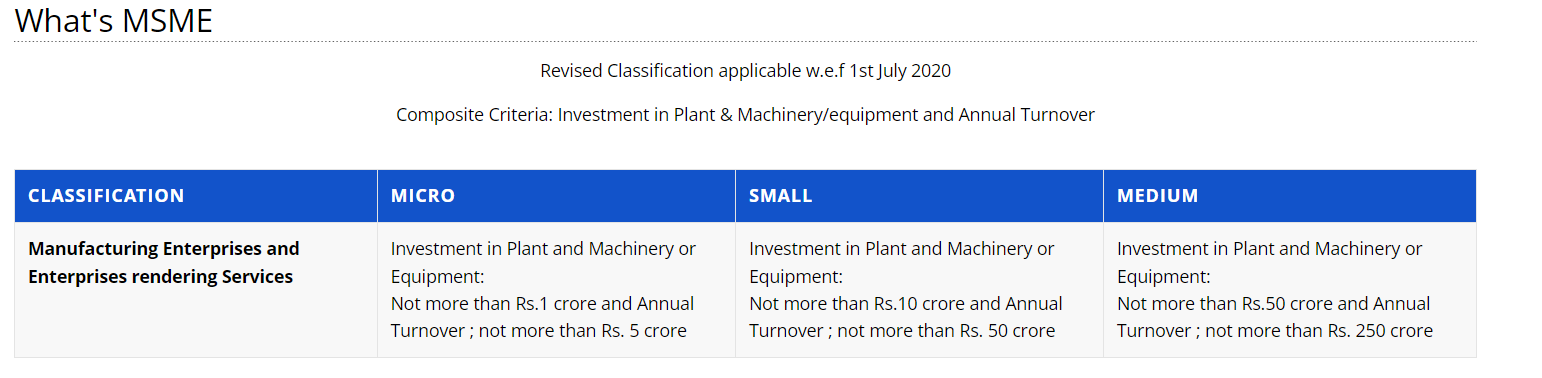

भारत में MSME क्षेत्र की स्थिति:

- परिचय:

- MSME से तात्पर्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से है। भारत का MSME क्षेत्र देश की कुल GDP में लगभग 33% का योगदान देता है, हालाँकि वर्ष 2028 तक इसका भारत के कुल निर्यात में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान करने का अनुमान है।

- महत्त्व:

- रोज़गार सृजन: MSME लगभग 110 मिलियन रोज़गार अवसर प्रदान करते हैं जो भारत में कुल रोज़गार का 22-23% है।

- यह बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार को कम करने, समावेशी विकास के साथ ही निर्धनता में कमी लाने में योगदान करता है।

- उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा: MSME क्षेत्र उद्यमिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

- यह व्यक्तियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिये प्रोत्साहित करता है, स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है, साथ ही नवीन उत्पादों और सेवाओं के विकास में भी योगदान करता है।

- ग्रामीण विकास के लिये वरदान: वृहद् स्तर की कंपनियों की तुलना में MSME ने न्यूनतम पूंजी लागत पर ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगीकरण में सहायता की है।

- रोज़गार सृजन: MSME लगभग 110 मिलियन रोज़गार अवसर प्रदान करते हैं जो भारत में कुल रोज़गार का 22-23% है।

- चुनौतियाँ:

- बुनियादी ढाँचा और प्रौद्योगिकी: सीमित वित्त एवं विशेषज्ञता के कारण पुराना बुनियादी ढाँचा और आधुनिक तकनीक तक सीमित पहुँच MSME की वृद्धि तथा दक्षता में बाधा बन सकती है।

- उचित परिवहन, विद्युत आपूर्ति और संचार नेटवर्क की कमी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित करती है।

- जटिल विनियामक वातावरण: बोझिल और जटिल विनियम लघु व्यवसायों के लिये चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।

- कराधान, श्रम, पर्यावरण मानदंड आदि से संबंधित विभिन्न कानूनों के अनुपालन के लिये समय, प्रयास और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।

- अपर्याप्त कार्यशील पूंजी प्रबंधन: कई MSME अपनी कार्यशील पूंजी को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में संघर्ष करते हैं।

- ग्राहकों से होने वाले भुगतान में विलंब और आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ लंबे भुगतान चक्र से नकदी प्रवाह संबंधी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता: MSME क्षेत्र विशेष रूप से आर्थिक मंदी के प्रति संवेदनशील होते हैं, क्योंकि उनके पास चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिस्थितियों का सामना करने के लिये उपयुक्त वित्तीय स्तर नहीं होता है।

- बुनियादी ढाँचा और प्रौद्योगिकी: सीमित वित्त एवं विशेषज्ञता के कारण पुराना बुनियादी ढाँचा और आधुनिक तकनीक तक सीमित पहुँच MSME की वृद्धि तथा दक्षता में बाधा बन सकती है।

- MSME क्षेत्र के लिये सरकारी पहलें:

- MSME चैंपियंस (CHAMPIONS) स्कीम: MSME-सस्टेनेबल (ZED), MSME-कंपटीटिव (Lean) और MSME-इनोवेटिव [इनक्यूबेशन, डिजाइन, IPR (बौद्धिक संपदा अधिकार) और डिज़िटल MSME] के समायोजन से यह योजना MSME को उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता और नवाचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- क्रेडिट गारंटी फंड में निवेश: वर्ष 2023-24 के बजट के एक भाग के रूप में सरकार ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिये क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कोष में 9,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है।

- MSME के प्रदर्शन को बढ़ाने और तीव्र करने के लिये (RAMP): यह पहल केंद्र तथा राज्य दोनों स्तरों पर MSME कार्यक्रम के तहत संस्थानों और प्रशासन को दृढ़ता प्रदान करने पर केंद्रित है।

- आयकर अधिनियम में संशोधन: वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43B को बदल दिया गया है ताकि MSME हेतु अधिक अनुकूल कर संबंधी प्रावधान किये जा सकें।

आगे की राह

- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस: MSMEs के लिये 'व्यापार सुगमता' (Ease of Doing Business) को बेहतर बनाने, नौकरशाही, लालफीताशाही को कम करने और नियामक अनुपालन को सरल बनाने की दिशा में लगातार काम करने की आवश्यकता है।

- मोबाइल इनोवेशन लैब्स: MSME को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, प्रशिक्षण और परामर्श तक पहुँच प्रदान करने के लिये मोबाइल इनोवेशन लैब स्थापित करने की आवश्यकता है ताकि विभिन्न क्षेत्रों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों को कवर किया जा सके।

- यह पहल प्रौद्योगिकी अंतर को पाटने और दूरदराज़ के क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देने में मदद करेगी।

- सरकारी-निजी क्षेत्र सह-नवाचार निधि: यह सह-निवेश निधि सृजन का समय है, जबकि सरकार निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साझेदारी कर MSME नवाचारों में निवेश करेगी।

- यह सहयोग न केवल नवीन व्यवसायों के विकास का समर्थन करेगा बल्कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी को भी बढ़ाएगा।

- नवप्रवर्तन प्रभाव आकलन: एक मानकीकृत प्रभाव मूल्यांकन ढाँचा विकसित करने की आवश्यकता है जो MSME क्षेत्र में हुए नवाचारों के सामाजिक और पर्यावरणीय लाभों को माप सके।

- ऐसे व्यवसाय जो नवाचारों के माध्यम से सकारात्मक प्रभाव प्रदर्शित करते हैं उन्हें मान्यता और अतिरिक्त समर्थन प्राप्त हो सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स: प्रश्न. विनिर्माण क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये भारत सरकार ने कौन-सी नई नीतिगत पहल की है/हैं? (2012)

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन समावेशी विकास के सरकार के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है? (वर्ष 2011)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (A) केवल 1 उत्तर: (D) प्रश्न. भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

स्रोत: पी.आई.बी.

सामाजिक न्याय

महिला श्रमबल भागीदारी की राह में बाधाएँ

प्रिलिम्स के लिये:महिला श्रम बल भागीदारी, वैतनिक असमानताएँ, लैंगिक असमानता, महिला श्रम बल भागीदारी दर, मानव पूंजी विकास मेन्स के लिये:महिला श्रम बल भागीदारी की राह में बाधाएँ |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के अवैतनिक श्रम को मान्यता प्रदान करते हुए महिलाओं के लिये कलैगनार मगलिर उरीमाई थोगई थिट्टम, एक बुनियादी आय योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए दिये जाएंगे।

- वैवाहिक जीवन में एक महिला बच्चे को जन्म देने के साथ-साथ उसका पालन-पोषण करती है तथा घर का भी ध्यान रखती है, महिलाओं को इस अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम के लिये कोई भुगतान नहीं किया जाता है, ऐसे में श्रम बल में उनकी भागीदारी में बाधा आती है।

महिला श्रम बल भागीदारी में कमी का कारण:

- पितृसत्तात्मक सामाजिक प्रथा:

- पितृसत्तात्मक मानदंड और लैंगिक आधार पर निर्दिष्ट पारंपरिक भूमिकाएँ अक्सर महिलाओं की शिक्षा और रोज़गार के अवसरों तक पहुँच को सीमित करती हैं।

- गृहिणी के रूप में महिलाओं की भूमिका के संबंध में सामाजिक अपेक्षाएँ श्रम बल में उनकी सक्रिय भागीदारी को हतोत्साहित करती है।

- पारिश्रमिक में अंतर:

- भारत में महिलाओं को अक्सर समान काम के लिये पुरुषों की तुलना में वैतनिक असमानता/कम वेतन की समस्या का सामना करना पड़ता है।

- विश्व असमानता रिपोर्ट, 2022 के अनुसार, भारत में 82% श्रम आय पर पुरुषों का कब्ज़ा है, जबकि श्रम आय पर महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 18% है।

- वेतन का यह अंतर महिलाओं को औपचारिक रोज़गार के अवसर तलाशने से हतोत्साहित कर सकता है।

- अवैतनिक देखभाल कार्य:

- अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य का महिलाओं पर असंगत रूप से दबाव पड़ता है, जिससे भुगतान वाले रोज़गार के लिये उनका समय और ऊर्जा सीमित हो जाती है।

- भारत में विवाहित महिलाएँ अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम पर प्रतिदिन 7 घंटे से अधिक समय का योगदान करती हैं, जबकि पुरुष 3 घंटे से भी कम समय का योगदान करते हैं।

- यह प्रचलन (महिलाओं की स्थिति) विभिन्न आय स्तर और जाति समूहों में समान रूप से देखा जा सकता है, जिससे घरेलू ज़िम्मेदारियों के मामले में गंभीर लैंगिक असमानता की स्थिति उत्पन्न होती है।

- घरेलू ज़िम्मेदारियों का यह असमान वितरण श्रम बल में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भागीदारी में बाधा बन सकता है।

- अवैतनिक देखभाल और घरेलू कार्य का महिलाओं पर असंगत रूप से दबाव पड़ता है, जिससे भुगतान वाले रोज़गार के लिये उनका समय और ऊर्जा सीमित हो जाती है।

- सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रह:

- कुछ समुदायों में घर से बाहर काम करने वाली महिलाओं को पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ सकता है जिससे श्रम बल भागीदारी दर कम हो सकती है।

महिलाओं द्वारा अवैतनिक घरेलू कार्य/देखभाल संबंधी आँकड़े:

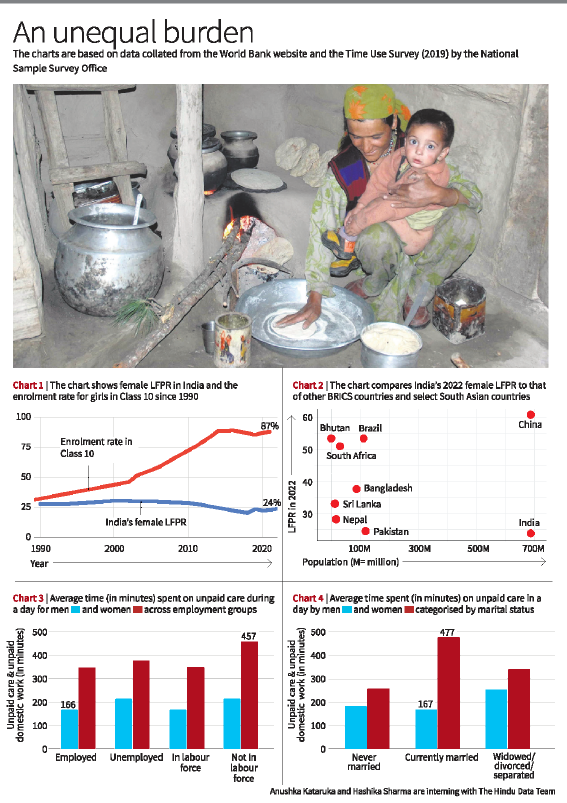

- महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR):

- कक्षा 10 में लड़कियों की नामांकन दर में वृद्धि के बावजूद पिछले दो दशकों में भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर 30% से घटकर 24% हो गई है।

- घरेलू काम का बोझ महिला श्रम बल भागीदारी दर को कम करने में एक प्रमुख कारक है, यहाँ तक कि शिक्षित महिलाओं में भी।

- भारत की महिला श्रम बल भागीदारी दर (24%) ब्रिक्स देशों और चुनिंदा दक्षिण एशियाई देशों में सबसे कम है।

- सबसे अधिक महिला आबादी वाला देश चीन 61% के साथ सबसे अधिक महिला श्रम बल भागीदारी दर का दावा करता है।

- महिला रोज़गार पर प्रभाव:

- जो महिलाएँ श्रम बल में शामिल नहीं हैं, वे प्रतिदिन औसतन 457 मिनट (7.5 घंटे) यानी सबसे अधिक समय अवैतनिक घरेलू/देखभाल कार्य पर खर्च करती हैं।

- नौकरीपेशा महिलाएँ इस तरह के कामों में प्रतिदिन 348 मिनट (5.8 घंटे) खर्च करती हैं, जिससे भुगतान वाले काम में संलग्न होने की उनकी क्षमता प्रभावित होती है।

श्रम बल में महिलाओं की उच्च भागीदारी का समाज पर व्यापक प्रभाव:

- आर्थिक विकास:

- श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी सीधे आर्थिक विकास से संबंधित है। जब महिला आबादी के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से का उपयोग कम हो जाता है तो इसके परिणामस्वरूप संभावित उत्पादकता और आर्थिक उत्पादन का नुकसान होता है।

- श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि उच्च सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) और समग्र आर्थिक समृद्धि में योगदान कर सकती है।

- गरीबी का न्यूनीकरण:

- महिलाओं को आय-अर्जित करने के अवसरों तक पहुँच प्रदान करने से यह उनके परिवारों को गरीबी रेखा से बाहर निकलने में मदद कर सकती है जिससे जीवन स्तर बेहतर हो सकता है तथा परिवारों की स्थिति में सुधार हो सकता है।

- मानव पूंजी विकास:

- शिक्षित और आर्थिक रूप से सक्रिय महिलाएँ अपने बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य परिणामों पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं जिसके अंतर-पीढ़ीगत लाभ हो सकते हैं।

- लैंगिक समानता और सशक्तीकरण:

- श्रम बल में महिलाओं की उच्च भागीदारी से पारंपरिक लैंगिक भूमिकाओं और मानदंडों को चुनौती दी जा सकती है जिससे लैंगिक समानता को बढ़ावा मिल सकता है।

- आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं को अपने जीवन, निर्णय लेने की शक्ति और स्वायत्तता पर अधिक नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है।

- प्रजनन क्षमता और जनसंख्या वृद्धि:

- अध्ययनों से पता चला है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से प्रजनन दर में कमी आती है।

- ‘फर्टिलिटी ट्रांज़िशन’ के नाम से जानी जाने वाली इस घटना का संबंध शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और परिवार नियोजन तक बेहतर पहुँच से है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का अधिक सतत् विकास होता है।

- लिंग आधारित हिंसा में कमी:

- आर्थिक सशक्तीकरण महिलाओं की सौदेबाज़ी की शक्ति को बढ़ा सकता है तथा लिंग आधारित हिंसा और अपमानजनक रिश्तों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को कम कर सकता है।

- श्रमिक बाज़ार और टैलेंट पूल:

- श्रमबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने से कौशल की कमी और श्रमिक बाज़ार के असंतुलन को दूर करने में सहायता मिल सकती है, जिससे प्रतिभा और संसाधनों का अधिक कुशल आवंटन हो सकेगा।

महिला सशक्तीकरण से संबंधित सरकारी योजनाएँ:

आगे की राह

- लैंगिक समानता से संबंधित चर्चा के मुद्दे पर महिलाओं के घरेलू कार्य और कार्यात्मक जीवन में विभाजन करना बंद करके महिलाओं के औपचारिक एवं अनौपचारिक सभी कार्यों को महत्त्व देना होगा।

- सांस्कृतिक संदर्भ और स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिये कार्य विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है।

- महिलाओं की श्रम शक्ति में उच्चतर सहभागिता को बढ़ावा देना और समर्थन करना न केवल लैंगिक समानता का मामला है, बल्कि सामाजिक प्रगति और विकास का एक महत्त्वपूर्ण संचालक भी है।

- कार्यबल में महिलाओं की संपूर्ण क्षमता का उपयोग करने से सामाजिक-आर्थिक विकास, निर्धनता में कमी, बेहतर मानव पूंजी और अधिक समावेशी एवं न्यायसंगतता से संपूर्ण समाज को फायदा हो सकता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक' का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017) (a) विश्व आर्थिक मंच उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न: “महिलाओं का सशक्तीकरण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।” विवेचना कीजिये। (2019) |

स्रोत: द हिंदू

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी

प्रिलिम्स के लिये:पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, क्वांटम कंप्यूटिंग, रिवेस्ट-शमीर-एडलमैन, ECC एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी, डिफी-हेलमैन, क्वांटम बिट्स मेन्स के लिये :पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, संबंधित चुनौतियाँ और आगे की राह |

चर्चा में क्यों?

कंप्यूटिंग ने बैंकिंग से लेकर युद्ध क्षेत्र तक मानव सभ्यता के विभिन्न पहलुओं को परिवर्तित कर दिया है, क्वांटम कंप्यूटिंग के उद्गम ने भविष्य में कंप्यूटर सुरक्षा पर इसके प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।

क्वांटम कंप्यूटिंग:

- परिचय:

- क्वांटम कंप्यूटिंग एक तेज़ी से उभरती हुई तकनीक है जो पारंपरिक कंप्यूटरों की तुलना में बहुत जटिल समस्याओं को हल करने हेतु क्वांटम यांत्रिकी के नियमों का उपयोग करती है।

- क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी की उपशाखा है जो क्वांटम के व्यवहार का वर्णन करती है जैसे- परमाणु, इलेक्ट्रॉन, फोटॉन और आणविक एवं उप-आणविक क्षेत्र।

- यह अवसरों से परिपूर्ण नई तकनीक है जो हमें विभिन्न संभावनाएँ प्रदान करके भविष्य में हमारी दुनिया को आकार देगी।

- यह वर्तमान के पारंपरिक कंप्यूटिंग प्रणालियों की तुलना में सूचना को मौलिक रूप से संसाधित करने का एक अलग तरीका है।

- विशेषताएँ:

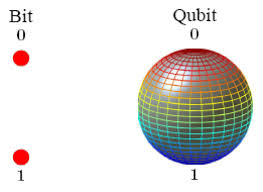

- जबकि वर्तमान में पारंपरिक कंप्यूटर बाइनरी 0 और 1 स्थिति के रूप में जानकारी संग्रहीत करते हैं, क्वांटम कंप्यूटर क्वांटम बिट्स (क्यूबिट्स/Qubits) का उपयोग करके गणना करने के लिये प्रकृति के मौलिक नियमों का उपयोग करते हैं।

- एक बिट के विपरीत एक क्यूबिट, जिसे 0 या 1 होना चाहिये, राज्यों के संयोजन में हो सकता है जो तेज़ी से बड़ी गणनाओं की अनुमति देता है तथा उन्हें जटिल समस्याओं को हल करने की क्षमता प्रदान करता है जिसमें सबसे शक्तिशाली पारंपरिक सुपर कंप्यूटर भी सक्षम नहीं हैं।

- महत्त्व:

- क्वांटम कंप्यूटर जानकारी में हेर-फेर करने के लिये क्वांटम मैकेनिकल घटना (Quantum Mechanical Phenomenon) का उपयोग कर सकते हैं और उनसे आणविक तथा रासायनिक अंत:क्रिया की प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालने, जटिल समस्याओं का अनुकूल समाधान करने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की क्षमता को बढ़ावा देने की अपेक्षा की जाती है।

- ये नई वैज्ञानिक खोजों, जीवन रक्षक औषधियों एवं आपूर्ति शृंखलाओं, लॉजिस्टिक्स और वित्तीय डेटा के मॉडलिंग में प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

क्वांटम कंप्यूटिंग की पोस्ट क्वांटम चिंताएँ:

- वर्तमान सुरक्षा तकनीकों में कमज़ोरियाँ:

- वर्तमान सुरक्षा उपाय, जैसे कि RSA (रिवेस्ट-शमीर-एडलमैन/ Rivest- Shamir- Adleman), ECC (एलिप्टिक कर्व्स क्रिप्टोग्राफी/Elliptic Curves Cryptography) और डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज (Diffie-Hellman Key Exchange), "कठिन" गणितीय समस्याओं पर निर्भर करते हैं जिनका समाधान शोर के क्वांटम एल्गोरिदम (Shor's Quantum Algorithm) द्वारा किया जा सकता है।

- वर्ष 1994 में पीटर शोर ने एक क्वांटम एल्गोरिदम विकसित किया जो (कुछ संशोधनों के साथ) इन सभी सुरक्षा उपायों का आसानी से समाधान कर सकता है।

- क्वांटम कंप्यूटिंग में विकास के साथ ही मौजूदा सुरक्षा उपाय कमज़ोर होते जाएंगे, जिससे वैकल्पिक तकनीकों की खोज की आवश्यकता होगी।

- वर्तमान सुरक्षा उपाय, जैसे कि RSA (रिवेस्ट-शमीर-एडलमैन/ Rivest- Shamir- Adleman), ECC (एलिप्टिक कर्व्स क्रिप्टोग्राफी/Elliptic Curves Cryptography) और डिफी-हेलमैन की एक्सचेंज (Diffie-Hellman Key Exchange), "कठिन" गणितीय समस्याओं पर निर्भर करते हैं जिनका समाधान शोर के क्वांटम एल्गोरिदम (Shor's Quantum Algorithm) द्वारा किया जा सकता है।

नोट:

- RSA एक व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम है और आधुनिक कंप्यूटर सुरक्षा के मूलभूत निर्माण खंडों में से एक है। RSA का उपयोग मुख्य रूप से सुरक्षित संचार तथा डेटा एन्क्रिप्शन के लिये किया जाता है, जो विभिन्न अनुप्रयोगों में गोपनीयता एवं प्रमाणीकरण प्रदान करता है।

- एलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी (ECC) एक आधुनिक और व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली क्रिप्टोग्राफिक तकनीक है जो विभिन्न कंप्यूटर सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिये सुरक्षा तथा दक्षता प्रदान करती है।

- डिफी-हेलमैन (DH) एक कुंजी विनिमय एल्गोरिदम है जिसका उपयोग एक असुरक्षित चैनल पर दो पक्षों के बीच एक शेयर्ड सीक्रेट की (Shared Secret Key) स्थापित करने के लिये किया जाता है। इसे वर्ष 1976 में व्हिटफील्ड डिफी (Whitfield Diffie) और मार्टिन हेलमैन द्वारा पेश किया गया था तथा इसे आधुनिक पब्लिक की (Public-Key) क्रिप्टोग्राफी के मूलभूत निर्माण खंडों में से एक माना जाता है।

- मापनीयता और व्यावहारिकता:

- विशेष हार्डवेयर की आवश्यकता और सख्त पर्यावरणीय बाधाओं के कारण क्वांटम क्रिप्टोग्राफी सिस्टम को बड़े नेटवर्क पर लागू करना एवं मापना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- लंबी दूरी पर क्वांटम की (Key) वितरण:

- क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन (Quantum Key Distribution) जैसी क्वांटम क्रिप्टोग्राफी प्रणालियों को उस दूरी के संदर्भ में सीमाओं का सामना करना पड़ता है जिस पर सिक्योरिटी की (Security keys) वितरित की जा सकती हैं। क्वांटम क्रिप्टोग्राफी शोधकर्त्ताओं के लिये इन Keys के वितरण की सीमा का विस्तार एक महत्त्वपूर्ण चुनौती है।

- क्वांटम नेटवर्क अवसंरचना/बुनियादी ढाँचा:

- क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के विकास के लिये एक मज़बूत क्वांटम नेटवर्क बुनियादी ढाँचे का निर्माण करना एक जटिल कार्य है।

- इसमें क्वांटम सूचना के सुरक्षित प्रसारण को सुनिश्चित करने के लिये अन्य घटकों के बीच विश्वसनीय क्वांटम रिपीटर्स, क्वांटम राउटर और क्वांटम मेमोरी का विकास करना शामिल है।

- हाइब्रिड विश्व में क्वांटम क्रिप्टोग्राफी:

- हाइब्रिड संचार परिदृश्य, जिसमें क्वांटम और पारंपरिक संचार प्रणालियाँ सह-अस्तित्व में हैं, पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी अधिक प्रचलित होने के साथ ही विकसित होने लगेंगी।

- इन प्रणालियों के बीच निर्बाध एकीकरण और सुरक्षित संचार सुनिश्चित करना एक चुनौती है।

आगे की राह

- पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी में क्वांटम हमलों के प्रति कमज़ोरियों का मुकाबला करने के लिये वैकल्पिक क्रिप्टोग्राफिक तकनीकों पर शोध किया जाता है।

- संभावित रूप से भविष्य की क्वांटम खामियों का फायदा उठाने के लिये संदेशों को रिकॉर्ड करने वाले हमलावरों के कारण इस क्षेत्र का महत्त्व और अधिक बढ़ गया है।

- चूँकि व्यावहारिक और खतरनाक क्वांटम कंप्यूटर का विकास अभी दशकों दूर है, क्वांटम भविष्य के लिये तैयार रहना अभी से ही आवश्यक है। संवेदनशील डेटा और डिजिटल बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिये सरकारों, संगठनों तथा व्यक्तियों को पहले से ही क्वांटम हमलों के खिलाफ सुरक्षित प्रौद्योगिकियों के विकास पर कार्य करना चाहिये।

- पोस्ट-क्वांटम क्रिप्टोग्राफी के क्षेत्र में तेज़ी से विकास हो रहा है, जिसके लिये क्वांटम हमलों का सामना करने में सक्षम ठोस सुरक्षा उपायों को विकसित करने के लिये निरंतर अनुसंधान और सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। क्वांटम युग में डेटा को सुरक्षित रखने तथा डिजिटल बुनियादी ढाँचे की अखंडता को बनाए रखने हेतु क्वांटम-सुरक्षित प्रौद्योगिकियों के लिये एक सक्रिय एवं सावधानी पूर्वक नियोजित संक्रमण काफी महत्त्वपूर्ण होगा।

स्रोत: द हिंदू

शासन व्यवस्था

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023

प्रिलिम्स के लिये:बौद्धिक संपदा अधिकार, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952, श्याम बेनेगल समिति, IT नियम 2021 मेन्स के लिये:सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में आवश्यक संशोधन |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा ने सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 पारित किया। यह विधेयक सेंसरशिप से लेकर कॉपीराइट तक को कवर करने के लिये कानून के दायरे का विस्तार करता है और सख्त एंटी-पाइरेसी प्रावधान पेश करता है।

- इस विधेयक का उद्देश्य मौजूदा सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 में संशोधन करना है।

सिनेमैटोग्राफ (संशोधन) विधेयक, 2023 में प्रस्तावित प्रावधान:

- पायरेसी विरोधी प्रावधान: इस विधेयक का उद्देश्य अनधिकृत ऑडियो-विज़ुअल रिकॉर्डिंग और कॉपीराइट सामग्री के वितरण में शामिल व्यक्तियों पर सख्त दंड लगाकर फिल्मों की पायरेसी को रोकना है। इन प्रावधानों में शामिल हैं:

- सज़ा: 3 महीने से 3 वर्ष तक की कैद।

- ज़ुर्माना: 3 लाख रुपए से ऑडिटेड सकल उत्पादन लागत का 5% तक।

- कॉपीराइट कवरेज का विस्तार: इसका उद्देश्य सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 जो कि मुख्य रूप से सेंसरशिप पर केंद्रित था, के कवरेज का विस्तार करते हुए कॉपीराइट सुरक्षा को भी इसके दायरे में लाना है।

- यह कदम फिल्म वितरण के उभरते परिदृश्य के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य फिल्म निर्माताओं और सामग्री निर्माताओं के बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा करना है।

- CBFC पर सरकार की सीमित शक्तियाँ: यह केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की स्वायत्तता पर ज़ोर देता है।

- के.एम. शंकरप्पा बनाम भारत संघ (2000) मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर सरकार CBFC द्वारा लिये गए निर्णयों में संशोधन नहीं कर सकती है।

- आयु आधारित रेटिंग (U/A रेटिंग): संशोधन विधेयक उन फिल्मों के लिये एक नई आयु आधारित रेटिंग प्रणाली प्रस्तुत करता है जिनके लिये अभिभावकों या माता-पिता के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वर्तमान U/A रेटिंग, जो व्यापक आयु सीमा को कवर करती है, को तीन भिन्न-भिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा:

- U/A 7+: माता-पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिये उपयुक्त फिल्में।

- U/A 13+: माता-पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में 13 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिये उपयुक्त फिल्में।

- U/A 16+: माता-पिता या अभिभावक के मार्गदर्शन में 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिये उपयुक्त फिल्में।

- यह नवीन वर्गीकरण प्रणाली सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 और श्याम बेनेगल समिति की सिफारिश (2017) के आधार पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिये लागू श्रेणीबद्ध-आयु वर्गीकरण के साथ संरेखित है।

- TV एवं अन्य मीडिया के लिये पुन: प्रमाणन: वर्ष 2004 के बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् से वयस्क/एडल्ट रेटिंग वाली फिल्मों को टेलीविज़न पर प्रतिबंधित कर दिया गया है।

- जिसके परिणामस्वरूप प्रसारक स्वेच्छा से फिल्मों में कटौती करते हैं और U/A रेटिंग के लिये CBFC से पुनः प्रमाणीकरण की मांग करते हैं।

- यह विधेयक इस प्रथा को औपचारिक बनाता है, जिसके तहत फिल्मों को टेलीविज़न और "अन्य मीडिया" के माध्यम से प्रसारण के लिये पुनः प्रमाणित किया जा सकेगा।

- जिसके परिणामस्वरूप प्रसारक स्वेच्छा से फिल्मों में कटौती करते हैं और U/A रेटिंग के लिये CBFC से पुनः प्रमाणीकरण की मांग करते हैं।

- प्रमाणपत्रों की स्थायी वैधता: इस अधिनियम में संशोधन के माध्यम CBFC प्रमाणपत्रों की 10 वर्ष की वैधता संबंधी प्रतिबंध को हटाकर उन्हें स्थायी वैधता प्रदान की जा सकेगी।

सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952:

- सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 को संसद द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिये अधिनियमित किया गया था कि फिल्मों का प्रदर्शन भारतीय समाज की सहनशीलता की सीमा के अनुसार हो।

- यह फिल्मों को प्रमाणित करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत निर्धारित करता है, इसमें भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता अथवा नैतिकता या मानहानि या न्यायालय की अवमानना जैसे विषय शामिल हैं।

- इस अधिनियम की धारा 3 केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (जिसे आमतौर पर सेंसर बोर्ड के नाम से जाना जाता है) की स्थापना का प्रावधान करती है।

- CBFC सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, जो सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन को नियंत्रित करता है।

- यह बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के लिये एक अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन का भी प्रावधान करता है।

स्रोत: द हिंदू

शासन व्यवस्था

मॉब लिंचिंग पर राज्यों की शिथिल प्रतिक्रिया

प्रिलिम्स के लिये:गौ संरक्षक, भीड़ हिंसा, लिंचिंग, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (NFIW), तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ मामला, 2018 मेन्स के लिये:मॉब लिंचिंग और धार्मिक कट्टरवाद |

चर्चा में क्यों?

नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (NFIW) ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने गृह मंत्रालय और छह राज्य सरकारों (महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और हरियाणा) से गौ संरक्षकों द्वारा मुसलमानों की पीट-पीट कर हत्या और भीड़ हिंसा के विरुद्ध कार्रवाई करने में निरंतर विफलता के लिये स्पष्टीकरण की मांग की है।

मॉब लिंचिंग

- मॉब लिंचिंग व्यक्तियों के समूह द्वारा की गई सामूहिक हिंसा है, जिसमें किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति पर हमले शामिल होते हैं, चाहे वह सार्वजनिक या व्यक्तिगत हों।

- ऐसे में भीड़ यह मानती है कि वह पीड़ित को गलत कार्य (ज़रूरी नहीं कि अवैध हो) करने के लिये दंडित कर रही है और किसी कानून का पालन किये बिना कथित आरोपी को दंडित करने हेतु कानून अपने हाथ में लेती है।

गौ-संरक्षक: गौ-रक्षा के नाम पर गौ-संरक्षक या भीड़ द्वारा हत्या धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के लिये एक गंभीर खतरा है, सिर्फ गोमांस के संदेह पर लोगों की हत्या करना गौरक्षकों कीअसहिष्णुता को प्रदर्शित करता है।

भारत में लिंचिंग से संबंधित आँकड़े:

भारत में गाय से संबंधित हिंसा पर इंडिया स्पेंड नामक वेबसाइट द्वारा संकलित आँकड़े (वर्ष 2010-2017):

- वर्ष 2010 से वर्ष 2017 के बीच की अवधि के दौरान गाय से संबंधित हिंसा की 63 घटनाओं में कुल 28 लोग मारे गए।

- इनमें से लगभग 97% हमले वर्ष 2014 के बाद हुए जो पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं में तेज़ वृद्धि दर्शाता है।

- इन घटनाओं में मारे गए लगभग 86% लोग मुस्लिम थे, जिससे पता चलता है कि एक विशिष्ट धार्मिक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा था।

मॉब लिंचिंग के कारण:

- संस्कृति या पहचान को कथित खतरा: जब भीड़ को लगता है कि व्यक्तियों या समूहों के कुछ कार्य या व्यवहार उनकी सांस्कृतिक या धार्मिक पहचान के लिये खतरा हैं, तो वे लिंचिंग में शामिल हो जाते हैं।

- उदाहरण के लिये: अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक संबंध, कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन या रीति-रिवाज़ जिन्हें चुनौतीपूर्ण पारंपरिक मानदंडों के रूप में माना जाता है।

- अफवाहें और गलत सूचना: मॉब लिंचिंग की घटनाएँ अक्सर सोशल मीडिया या अन्य चैनलों के माध्यम से फैली अफवाहों या गलत सूचनाओं के कारण होती हैं।

- आर्थिक और सामाजिक तनाव: भूमि विवाद, आर्थिक अवसर और संसाधनों के लिये प्रतिस्पर्द्धा से संबंधित मुद्दे हिंसक टकराव में बदल सकते हैं।

- राजनीतिक हेर-फेर: राजनीतिक हित और एजेंडे मॉब लिंचिंग की घटनाओं को बढ़ावा दे सकते हैं।

- जातीय या सांप्रदायिक विभाजन: लंबे समय से चले आ रहे जातीय, धार्मिक या सांप्रदायिक विभाजन मॉब लिंचिंग में योगदान दे सकते हैं।

- नैतिक सतर्कता: व्यक्ति या समूह स्वयं-नियुक्त नैतिक निगरानीकर्त्ताओं की भूमिका निभा सकते हैं, जो हिंसा के माध्यम से सामाजिक मानदंडों और मूल्यों की अपनी व्याख्या को लागू कर सकते हैं।

मॉब लिंचिंग से संबंधित मुद्दे:

- मॉब लिंचिंग मानवीय गरिमा, संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है और मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा का घोर उल्लंघन है।

- ऐसी घटनाएँ समानता के अधिकार (अनुच्छेद 14) और भेदभाव के निषेध (अनुच्छेद 15) का उल्लंघन करती हैं।

- देश के कानून में कहीं भी मॉब लिंचिंग का जिक्र नहीं है। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो इसे हत्या की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि इसे भारतीय दंड संहिता में शामिल नहीं किया गया है।

तहसीन पूनावाला मामले में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी:

- जुलाई 2017 में तहसीन एस पूनावाला बनाम UOI के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अपने नागरिकों के जीवन की रक्षा करना राज्य का "अलंघनीय कर्तव्य" था।

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने मॉब लिंचिंग को 'भीड़तंत्र का भयावह कृत्य' उचित ही कहा था।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए सात उपचारात्मक निर्देश:

- नामित नोडल अधिकारी की नियुक्ति:

- मॉब लिंचिंग और हिंसा जैसे पूर्वाग्रह से प्रेरित अपराधों को रोकने के उपाय करने के लिये एक नामित नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाना चाहिये जो पुलिस अधीक्षक के पद से निम्न स्तर का न हो।

- तत्काल FIR दर्ज कर नोडल अधिकारी को सूचित करना:

- यदि स्थानीय पुलिस के संज्ञान में मॉब लिंचिंग या हिंसा की कोई घटना आती है तो उन्हें तुरंत FIR दर्ज करनी चाहिये।

- FIR दर्ज करने वाले थाना प्रभारी को घटना के बारे में ज़िले के नोडल अधिकारी को सूचित करना होगा।

- जाँच की व्यक्तिगत निगरानी:

- नोडल अधिकारी को अपराध की जाँच की व्यक्तिगत रूप से निगरानी करनी चाहिये।

- समय रहते चार्जशीट दाखिल करना:

- कानून के मुताबिक तय अवधि के भीतर जाँच और चार्जशीट दाखिल की जानी चाहिये।

- पीड़ित मुआवज़ा योजना:

- पूर्वाग्रह से प्रेरित हिंसा के पीड़ितों को मुआवज़ा देने के लिये एक योजना होनी चाहिये।

- अनुपालन न करने की स्थिति में कार्यवाही:

- पुलिस अथवा ज़िला प्रशासन के अधिकारी द्वारा न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन न करना जान-बूझकर की गई लापरवाही/कदाचार माना जाएगा और ऐसी स्थिति में विभागीय कार्यवाही के अतिरिक्त छह महीने के भीतर उचित कार्रवाई करना अनिवार्य है।

- अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई:

- राज्यों को उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना अनिवार्य है जो पूर्व जानकारी के बावजूद मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने में विफल रहे हैं अथवा घटना के बाद अपराधी को पकड़ने तथा उसके खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने में देरी करते हैं।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम एवं पहलें:

- मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून:

- अभी तक मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने वाले केवल तीन राज्य; मणिपुर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान हैं।

- झारखंड विधानसभा ने भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा और मॉब लिंचिंग रोकथाम विधेयक, 2021 को पारित कर दिया है जिसे हाल ही में राज्यपाल ने कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार के लिये लौटा दिया था।

- जागरूकता अभियान:

- राँची पुलिस ने मॉब लिंचिंग को रोकने के लिये पोस्टर अभियान के माध्यम से पूरे रांची ज़िले में जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया।

- औरंगाबाद पुलिस ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिये मराठवाड़ा के सभी आठ ज़िलों में जागरूकता अभियान चलाया है।

- पीड़ित मुआवज़ा योजना:

- गोवा सरकार ने पीड़ित मुआवज़ा योजना की घोषणा करते हुए कहा है कि अगर भीड़ द्वारा की गई हिंसा की वजह से किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो परिवार को 2 लाख रुपए की मुआवज़ा राशि प्रदान की जाएगी।

- सोशल मीडिया अनुवीक्षण:

- भारत के दक्षिणी शहर हैदराबाद में पुलिस सोशल मीडिया अभियान के माध्यम से हैशटैग #HyderambaKillsRumors का उपयोग करके भीड़ द्वारा होने वाली हिंसा को रोकने का प्रयास कर रही है।

आगे की राह

- लिंचिंग और भीड़ हिंसा के पीड़ितों को "न्यूनतम एक समान राशि" का भुगतान।

- भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज में लिंचिंग का कोई स्थान नहीं है। यह जरूरी है कि भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा को जड़ से खत्म किया जाए।

- सभी राज्यों और केंद्र को इस मामले पर व्यापक कानून लाने के लिये तत्परता दिखाने की आवश्यकता है जैसा कि मणिपुर, पश्चिम बंगाल और राजस्थान जैसे राज्यों द्वारा लाया गया है।

- फर्जी खबरों और घृणास्पद भाषण/हेट स्पीच के प्रसार को रोकने के लिये भी आवश्यक उपाय किया जाना जरूरी है।

भारतीय महिला राष्ट्रीय महासंघ:

- भारतीय महिला राष्ट्रीय महासंघ (National Federation of Indian Women) भारत में एक महिला संगठन है, यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की महिला शाखा के रूप में कार्य करता है।

- इसकी स्थापना 4 जून, 1954 को अरुणा आसफ अली सहित महिला आत्म रक्षा समिति के नेताओं द्वारा की गई थी।

स्रोत: द हिंदू