भारतीय अर्थव्यवस्था

छह वर्षों बाद गेहूँ का आयात करेगा भारत

प्रिलिम्स के लिये:खाद्य मुद्रास्फीति, गेहूँ, खाद्य फसलें, बफर स्टॉक, न्यूनतम समर्थन मूल्य। मेन्स के लिये:खाद्य उत्पादन पर मौसम का प्रभाव तथा खाद्य सुरक्षा। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश भारत, लगातार तीन वर्षों से निराशाजनक फसल उत्पादन के कारण घटते भंडार को फिर से भरने तथा बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिये छह वर्ष के अंतराल के बाद गेहूँ का आयात शुरू करने की योजना बना रहा है।

- भारत द्वारा गेहूँ पर 40% आयात कर हटाने की संभावना है, जिससे निजी व्यापारियों को रूस जैसे देशों से गेहूँ खरीदने (तथापि कम मात्रा में) की अनुमति मिल जाएगी।

भारत ने क्यों लिया पुनः गेहूँ आयात करने का निर्णय?

- गेहूँ उत्पादन में कमी:

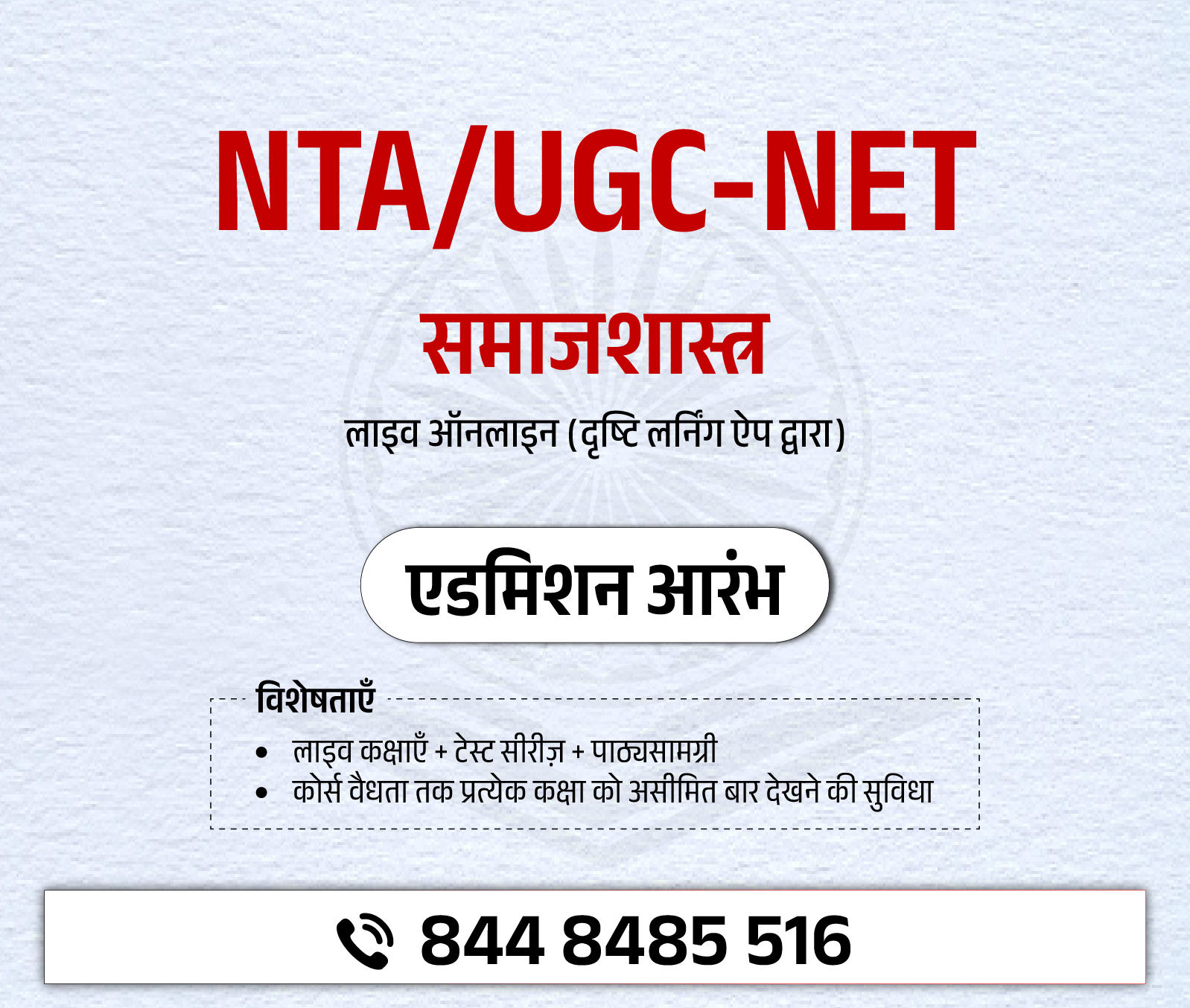

- प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण विगत तीन वर्षों के दौरान भारत के गेहूँ उत्पादन में कमी आई है।

- सरकार का अनुमान है कि इस वर्ष गेहूँ का कुल उत्पादन पिछले वर्ष (2023) के रिकॉर्ड उत्पादन 112 मिलियन मीट्रिक टन की तुलना में 6.25% कम होगा।

- गेहूँ के भंडार में कमी:

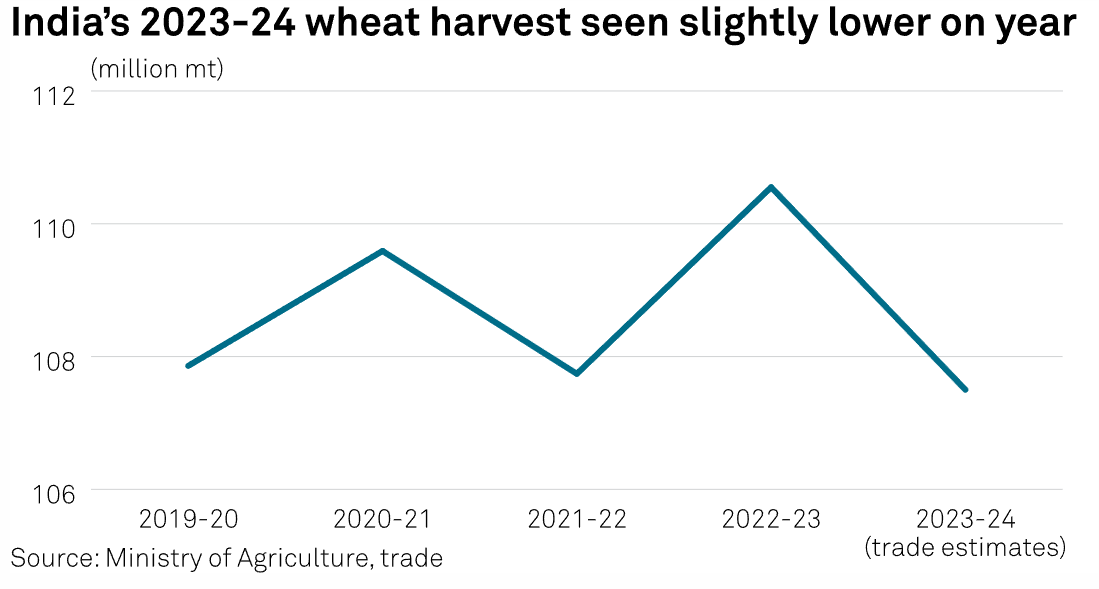

- अप्रैल 2024 तक सरकारी गोदामों में गेहूँ का भंडार घटकर 7.5 मिलियन टन रह गया है, जो 16 वर्षों में सबसे कम है, क्योंकि सरकार ने गेहूँ की घरेलू कीमतों को नियंत्रित करने के लिये अपने भंडार से 10 मिलियन टन से अधिक गेहूँ बेच दिया है।

- सरकार द्वारा गेहूँ खरीद में कमी:

- वर्ष 2024 में गेहूँ खरीद के लिये सरकार का लक्ष्य 30-32 मिलियन मीट्रिक टन था, लेकिन वह अब तक केवल 26.2 मिलियन टन ही खरीद पाई है।

- घरेलू गेहूँ की कीमतों में उछाल:

- घरेलू गेहूँ की कीमतें सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,275 रुपए प्रति 100 किलोग्राम से ऊपर बनी हुई हैं और हाल ही में इनमें बढ़ोतरी हुई है।

- इसलिये सरकार ने गेहूँ पर 40% आयात शुल्क हटाने का निर्णय लिया, ताकि निजी व्यापारियों और आटा मिलों को रूस से गेहूँ आयात करने की अनुमति मिल सके।

- घरेलू गेहूँ की कीमतें सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 2,275 रुपए प्रति 100 किलोग्राम से ऊपर बनी हुई हैं और हाल ही में इनमें बढ़ोतरी हुई है।

निर्णय के संभावित निहितार्थ क्या हैं?

- घरेलू बाज़ार:

- आपूर्ति में वृद्धि तथा मूल्य स्थिरता: आयात शुल्क समाप्त करने से घरेलू बाज़ार में गेहूँ की आपूर्ति बढ़ने की संभावना है। इससे कीमतों में वृद्धि को कम किया जा सकता है।

- रणनीतिक भंडार की पुनः पूर्ति: आयात लागत कम होने से सरकार को घटते गेहूँ की पुनः पूर्ति करने करने में मदद मिल सकती है। यह घरेलू उत्पादन में अप्रत्याशित व्यवधानों से बचने के लिये एक बफर का निर्माण करने में सहायक होगा तथा खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करेगा।

- वैश्विक बाज़ार:

- कीमतों में संभावित वृद्धि का दबाव: यद्यपि भारत की अनुमानित आयात मात्रा कम (3-5 मिलियन मीट्रिक टन) है, फिर भी यह वैश्विक गेहूँ की कीमतों में वृद्धि में योगदान दे सकती है।

- इसका कारण यह कि रूस जैसे प्रमुख निर्यातक देश वर्तमान में उत्पादन संबंधी चिंताओं के कारण उच्च लागत का सामना कर रहे हैं।

- सीमित प्रभावः भारत की आयात आवश्यकता से वैश्विक बाज़ार पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। लेकिन बड़े प्रतिस्पर्द्धी गेहूँ के वैश्विक मूल्य रुझानों पर अधिक महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालना जारी रखेंगे।

- कीमतों में संभावित वृद्धि का दबाव: यद्यपि भारत की अनुमानित आयात मात्रा कम (3-5 मिलियन मीट्रिक टन) है, फिर भी यह वैश्विक गेहूँ की कीमतों में वृद्धि में योगदान दे सकती है।

भारतीय खाद्य निगम (Food Corporation of India- FCI):

- यह खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है।

- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के अधीन कार्य करता है।

- FCI के प्रमुख कार्य:

- खरीद: FCI किसानों के हितों की रक्षा और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Support Price- MSP) पर गेहूँ व धान की खरीद के लिये नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

- भंडारण: खरीदे गए खाद्यान्नों को बफर स्टॉक बनाए रखने और अभावग्रस्त अवधि के दौरान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये देश भर के गोदामों में वैज्ञानिक तरीके से भंडारित किया जाता है।

- वितरण: FCI सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) के माध्यम से राज्य सरकारों को कुशलतापूर्वक खाद्यान्न वितरित करता है ताकि वे इसे आगे वितरण कर सकें। इससे समाज के कमज़ोर वर्गों के लिये रियायती कीमतों पर आवश्यक खाद्य वस्तुओं तक पहुँच सुनिश्चित होती है।

- बाज़ार स्थिरीकरण: खरीद और वितरण को विनियमित करके, FCI बाज़ार में खाद्यान्न की कीमतों को स्थिर करने में मदद करता है, जिससे अनुचित मूल्य उतार-चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सकता है।

- निगरानी: FCI उत्पादन में संभावित कमी की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक उपाय सुनिश्चित करने के लिये देशभर में खाद्यान्न स्टॉक तथा उनके आवागमन पर निगरानी रखता है।

गेहूँ:

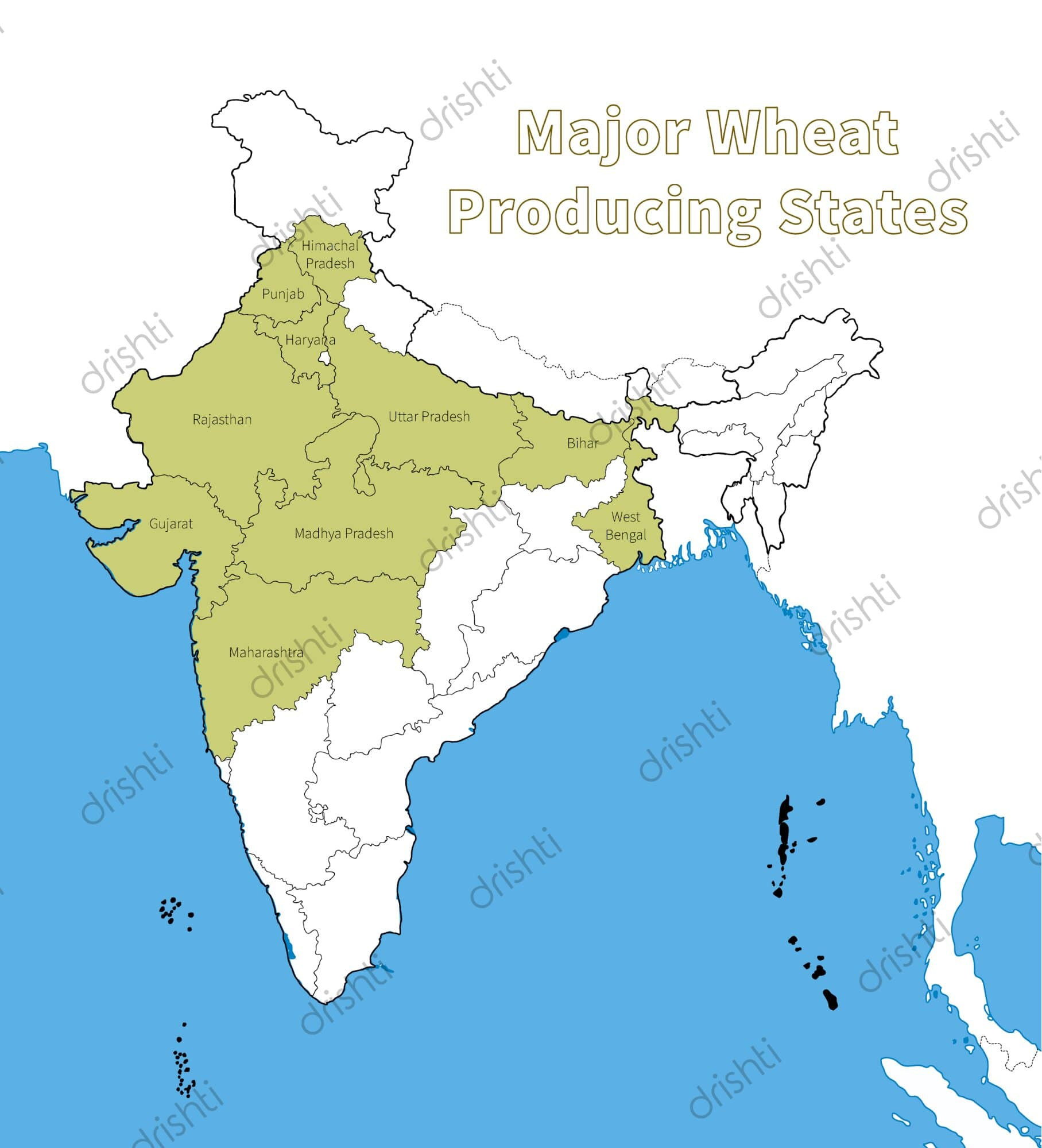

- यह भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे महत्त्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है तथा देश के उत्तरी एवं उत्तर-पश्चिमी भागों की प्रमुख खाद्यान्न फसल है।

- गेहूँ, रबी की फसल है जिसे परिपक्वता के समय ठंडे मौसम और तेज़ धूप की आवश्यकता होती है।

- हरित क्रांति की सफलता ने रबी फसलों, विशेषकर गेहूँ की वृद्धि में योगदान दिया।

- तापमान: तेज़ धूप के साथ 10-15°C (बुवाई के समय) और 21-26°C (परिपक्व होने तथा कटाई के समय) के बीच।

- वर्षा: लगभग 75-100 सेमी.

- मृदा: सु-अपवाहित उपजाऊ दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी (गंगा-सतलुज मैदान व दक्कन का काली मिट्टी वाला क्षेत्र)।

- विश्व में शीर्ष 3 गेहूँ उत्पादक (2021): चीन, भारत और रूस

- भारत में शीर्ष 3 गेहूँ उत्पादक (2021-22 में): उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब

- भारत में गेहूँ उत्पादन और निर्यात की स्थिति:

- भारत, चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है। लेकिन वैश्विक गेहूँ व्यापार में इसकी हिस्सेदारी 1% से भी कम है। यह इसका एक बड़ा हिस्सा गरीबों को सब्सिडी युक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिये रखता है।

- इसके शीर्ष निर्यात बाज़ार बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका हैं।

- सरकार द्वारा की गई पहलें:

- मैक्रो मैनेजमेंट मोड ऑफ एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना गेहूँ की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु प्रमुख सरकारी पहलें हैं।

निष्कर्ष:

6 वर्षों के अंतराल के बाद गेहूँ का आयात पुनः शुरू करने का भारत का निर्णय, गेहूँ उत्पादन में गिरावट और सरकारी भंडार में कमी से उत्पन्न घरेलू आपूर्ति व मूल्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के क्रम में एक व्यावहारिक कदम है। हालाँकि, गेहूँ आयात करने का यह निर्णय गेहूँ की वैश्विक कीमतों को प्रभावित कर सकता है, लेकिन भारत सरकार का प्राथमिक उद्देश्य अपने नागरिकों के लिये खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक देश है, फिर भी यह अक्सर गेहूँ का आयात करता है। इस स्थिति में योगदान देने वाले कारकों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये तथा गेहूँ उत्पादन में अधिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये नीतिगत उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युत्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिये:

इनमें से कौन-सी खरीफ फसलें हैं? (a) 1 और 3 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. आज भी भारत में सुशासन के लिये भूख और गरीबी सबसे बड़ी चुनौती है। मूल्यांकन कीजिये कि इन विशाल समस्याओं से निपटने में सरकारों ने कितनी प्रगति की है। सुधार के उपाय सुझाइये। (2017) प्रश्न. खाद्यान्न वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिये सरकार द्वारा कौन-से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? (2019) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा हेतु WIPO संधि

प्रिलिम्स के लिये:विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, बौद्धिक संपदा अधिकार, बायोपाइरेसी, आयुर्वेद, GI टैग, ट्रेडमार्क मेन्स के लिये:बौद्धिक संपदा अधिकार, जैवविविधता और पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, भारतीय आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान से संबंधित मुद्दे |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (World Intellectual Property Organization- WIPO) संधि, भारत सहित ग्लोबल साउथ के लिये एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।

- इस संधि को बहुपक्षीय मंच पर 150 से अधिक देशों की सहमति से अपनाया गया है, जिनमें अधिकांशतः विकसित अर्थव्यवस्थाएँ शामिल हैं।

WIPO संधि का महत्त्व क्या है?

- वैश्विक आईपी प्रणाली में परंपरागत ज्ञान और बुद्धि का अंकन: यह संधि पहली बार है कि पारंपरिक ज्ञान और बुद्धि प्रणालियों को वैश्विक बौद्धिक संपदा (आईपी) प्रणाली में शामिल किया जा रहा है।

- यह संधि आनुवंशिक संसाधन और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के प्रदाता देशों के लिए आईपी प्रणाली के भीतर अभूतपूर्व वैश्विक मानक निर्धारित करती है।

- जैवविविधता का संरक्षण: WIPO संधि का उद्देश्य जैवविविधता और पारंपरिक ज्ञान से समृद्ध देशों के अधिकारों को वैश्विक बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights- IPR) प्रणाली के साथ संतुलित करना है।

- समावेशी नवोन्मेषण: यह स्थानीय समुदायों और उनके GR और ATK के बीच संबंध को मान्यता देते हुए समावेशी नवोन्मेषण को प्रोत्साहित करती है।

- यह संधि औषधीय पौधों, कृषि और जीवन के अन्य पहलुओं पर पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक ज्ञान संपदा को दुरुपयोग से बचाती है।

- प्रकटीकरण बाध्यताएँ: अनुसमर्थन पर संधि और लागू होने के लिये अनुबंध करने वाले पक्षों को पेटेंट आवेदकों के लिये आनुवंशिक संसाधनों के मूल देश या स्रोत का खुलासा करने हेतु तब अनिवार्य प्रकटीकरण दायित्वों की आवश्यकता होगी, जब प्रतिपादित आविष्कार आनुवंशिक संसाधनों या संबंधित पारंपरिक ज्ञान पर आधारित हो।

- दुरुपयोग की रोकथाम: यह संधि अनिवार्य प्रकटीकरण दायित्वों की स्थापना करती है, जो मौजूदा प्रकटीकरण कानूनों के बिना देशों में आनुवंशिक संसाधनों और संबद्ध पारंपरिक ज्ञान के दुरुपयोग को रोकने के लिये अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है।

- यह मान्यता इसलिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अतीत में कई पारंपरिक जड़ी-बूटियों और उत्पादों को विदेशी आविष्कार बताकर गलत दावा किया गया है, जिसके कारण पेटेंट आवेदनों पर विवाद हुआ।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO):

- यह बौद्धिक संपदा (Intellectual Property- IP) सेवाओं, नीति, सूचना और सहयोग के लिये वैश्विक मंच है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक स्व-वित्तपोषित एजेंसी है, जिसमें भारत सहित 193 देश सदस्य हैं।

- इसका उद्देश्य एक संतुलित और प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय IP प्रणाली के विकास का नेतृत्व करना है जो सभी के लाभ के लिये नवाचार/नवोन्मेषण और रचनात्मकता को सक्षम बनाता है।

- WIPO पारंपरिक ज्ञान (Traditional Knowledge- TK) को ज्ञान, तकनीकी जानकारी, कौशल और प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है, जो एक समुदाय के भीतर विकसित एवं प्रबंधित होते हैं तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी आगे बढ़ते हैं, साथ ही प्रायः उस समुदाय की सांस्कृतिक या आध्यात्मिक पहचान का हिस्सा बन जाते हैं।

नोट:

- आनुवंशिक संसाधनों (Genetic Resources- GRs) को जैविक विविधता पर अभिसमय (Convention on Biological Diversity-CBD), 1992 में पादप, जंतु, सूक्ष्मजीव या अन्य मूल की आनुवंशिक सामग्री के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें आनुवंशिकता की कार्यात्मक इकाइयाँ शामिल हैं, जो वास्तविक या संभावित रूप से मूल्यवान होते हैं।

- उदाहरण- औषधीय पौधे, कृषि फसलें और पशु नस्लें आदि।

IPR में पारंपरिक ज्ञान और आनुवंशिक संसाधनों से संबंधित पिछले मामले क्या हैं?

- पारंपरिक ज्ञान के आधार पर:

- हल्दी केस: हल्दी (Turmeric), भारत की एक जड़ी बूटी है, जिसका देश में औषधीय, पाककला और रंगाई के उद्देश्यों के लिये व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग रक्त शोधक के रूप में, सामान्य सर्दी के इलाज हेतु और त्वचा के संक्रमण के लिये एक एंटीपैरासिटिक के रूप में किया जाता है।

- वर्ष 1995 में अमेरिका ने घाव भरने के लिये हल्दी पाउडर के उपयोग हेतु मिसिसिपी मेडिकल सेंटर (Mississippi Medical Center) विश्वविद्यालय को पेटेंट जारी किया था, लेकिन बाद में भारतीय विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (Council for Science and Industrial Research- CSIR) द्वारा उपलब्ध कराए गए पूर्व कला साक्ष्य के आधार पर इसे रद्द कर दिया गया था।

- नीम केस: इसने नीम के पौधे से प्राप्त सक्रिय घटक एज़ाडिरेक्टिन का उपयोग करने वाले एक फार्मूलेशन के लिये डब्ल्यू.आर. ग्रेस नामक कंपनी को दिये गए पेटेंट पर विवाद खड़ा कर दिया।

- आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों ने लंबे समय से नीम के औषधीय एवं कीटनाशक गुणों को मान्यता दी है।

- हालाँकि, पेटेंट ने कंपनी को एक विशिष्ट भंडारण समाधान में एज़ाडिरेक्टिन (नीम के पेड़ से प्राप्त फल का अर्क) का उपयोग करने का विशेष अधिकार प्रदान किया।

- इस पर काफी विरोध हुआ तथा यूनाइटेड स्टेट्स पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस (United States Patent and Trademark Office- USPTO) और यूरोपियन पेटेंट ऑफिस (European Patent Office- EPO) में पुनः जाँच एवं विरोध की कार्यवाही शुरू हुई। जबकि USPTO ने पेटेंट को बरकरार रखा, EPO ने अंततः इसके खिलाफ निर्णय सुनाया, जिसमें कहा गया कि इसमें नवाचार की कमी है।

- हल्दी केस: हल्दी (Turmeric), भारत की एक जड़ी बूटी है, जिसका देश में औषधीय, पाककला और रंगाई के उद्देश्यों के लिये व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग रक्त शोधक के रूप में, सामान्य सर्दी के इलाज हेतु और त्वचा के संक्रमण के लिये एक एंटीपैरासिटिक के रूप में किया जाता है।

- आनुवंशिक संसाधन:

- गेहूँ की किस्मों का मामला (2003): यह मामला नैप हाल (Nap Hal) और नैप हाल-49 नामक भारतीय गेहूँ की किस्मों की बायोपायरेसी से संबंधित है, जिनका आविष्कारक करने का दावा करते हुए एक यूरोपीय कंपनी ने इन्हें पेटेंट कराया था।

- भारतीय अधिकारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और साक्ष्य प्रस्तुत किये कि ये गेहूँ की किस्में मूल रूप से भारत की थीं और ये भारत के प्राकृतिक संसाधन तथा फसल में महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं और ये यूरोपीय कंपनी की खोज नहीं है, परिणामस्वरूप पेटेंट रद्द कर दिये गए।

- बासमती चावल मामला (2000): इसमें एक अमेरिकी कंपनी को USPTO द्वारा बासमती चावल के लिये पेटेंट प्रदान किया गया था।

- आवेदकों ने नई किस्म का आविष्कार करने का झूठा दावा किया, जिसके कारण भारतीय और अमेरिकी कृषि संगठनों के बीच टकराव उत्पन्न हो गया।

- अंततः पेटेंट का दावा तब सीमित हो गया जब आवेदकों ने स्वीकार किया कि उन्होंने बासमती चावल का आविष्कार नहीं किया था।

- गेहूँ की किस्मों का मामला (2003): यह मामला नैप हाल (Nap Hal) और नैप हाल-49 नामक भारतीय गेहूँ की किस्मों की बायोपायरेसी से संबंधित है, जिनका आविष्कारक करने का दावा करते हुए एक यूरोपीय कंपनी ने इन्हें पेटेंट कराया था।

पारंपरिक ज्ञान और आनुवंशिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित भारत की पहल क्या हैं?

- पारंपरिक ज्ञान:

- पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी:

- TKDL विभिन्न भाषाओं में औषधीय फॉर्मूलेशन का एक व्यापक डेटाबेस है।

- वर्ष 2001 में स्थापित TKDL की स्थापना हल्दी और नीम जैसे पारंपरिक उपचारों पर पेटेंट को समाप्त करने में भारत की चुनौतियों के जवाब में की गई थी।

- CSIR और आयुष विभाग का संयुक्त प्रयास है, जिसका उद्देश्य भारत के समृद्ध औषधीय ज्ञान को गलत तरीके से पेटेंट होने से बचाना है, जिसकी वृद्धि प्रतिवर्ष अनुमानित 2,000 मामलों से हो रहा था।

- TKDL भारत की पारंपरिक औषधीय प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर दुरुपयोग से बचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

- पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005: इसका उद्देश्य पेटेंट आवेदकों को उनके आविष्कारों में जैविक संसाधनों की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिये बाध्य करके स्वदेशी समुदायों के अधिकारों की रक्षा करना है।

- इस जानकारी का खुलासा न करने पर, विशेष रूप से टीके से संबंधित, पेटेंट अस्वीकार किये जा सकते हैं।

- ट्रेडमार्क अधिनियम, 1999: ट्रेडमार्क विभेदीकरण और भ्रम से बचने के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। ये वस्तुओं में अंतर करते हैं और उत्पाद के स्रोत के बारे में उत्पन्न होने वाले भ्रम को रोकते हैं।

- यह अधिनियम कृषि और जैविक उत्पादों, जिनमें स्वदेशी समुदायों के उत्पाद भी शामिल हैं, के संरक्षण की अनुमति देता है।

- स्वदेशी समूह अपने ब्रांड को अलग पहचान दिलाने तथा अद्वितीय गुणवत्ता की गारंटी देने के लिये ट्रेडमार्क पंजीकरण का उपयोग कर सकते हैं।

-

जैवविविधता अधिनियम, 2002: इसे जैव विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत् उपयोग तथा जैविक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के उपयोग से उत्पन्न लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे के लिए अधिनियमित किया गया था।

- भौगोलिक संकेत (GI): यह एक ऐसा पदनाम है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले उत्पादों पर लागू होता है, जो यह दर्शाता है कि उत्पादों की गुणवत्ता या प्रतिष्ठा स्वाभाविक रूप से उस विशेष उत्पत्ति से जुड़ी हुई है।

- पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी:

- आनुवंशिक संसाधन:

- राष्ट्रीय जीन बैंक: इसकी स्थापना 1996 में भावी पीढ़ियों के लिये पादप आनुवंशिक संसाधनों (पीजीआर) के बीजों को संरक्षित करने के लिये की गई थी। इसमें बीजों के रूप में लगभग दस लाख जर्मप्लाज़्म (जीवित ऊतक जिससे नए पौधे उगाए जा सकते हैं) को संरक्षित करने की क्षमता है।

- पौधा किस्म और कृषक अधिकार (PPV और FR) अधिनियम, 2001: नई किस्मों के विकास के लिये पौध आनुवंशिक संसाधन (Plant Genetic Resources- PGR) उपलब्ध कराने वाले पादप प्रजनकों और किसानों को वाणिज्यिक लाभ का उचित हिस्सा मिलना चाहिये।

- पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम (PPV&FR) 2001, पादप प्रजनक अधिकार (Plant Breeder’s Rights- PBR) के साथ-साथ पहुँच और लाभ-साझाकरण (Access and Benefit-Sharing- ABS) का प्रावधान शामिल करने वाला पहला अधिनियम है।

- राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (National Bureau of Plant Genetic Resources- NBPGR):यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (Indian Council of Agricultural Research- ICAR) के तहत काम करने वाला एक भारतीय संस्थान है। यह भारत में कृषि की जाने वाली पौधों और उनके जंगली समकक्षों की आनुवंशिक विविधता को संरक्षित करने और उनकी रक्षा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (National Bureau of Animal Genetic Resources- NBAGR): ICAR के एक भाग के रूप में, NBAGR का उद्देश्य भारत में सतत् पशुधन विकास के लिये पशु आनुवंशिक संसाधनों का संरक्षण, लक्षण वर्णन और उपयोग करना है। यह राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के जीनबैंक भंडार का रखरखाव करता है।

- सूक्ष्मजीव एवं कीट जैवविविधता: राष्ट्रीय कृषि महत्त्वपूर्ण कीट ब्यूरो (National Bureau of Agriculturally Important Insects- NBAII) कृषि महत्त्वपूर्ण कीट संसाधनों के संग्रह, लक्षण-वर्णन, दस्तावेज़ीकरण, संरक्षण, विनिमय और उपयोग के लिये एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

GR और TK की पहुँच और लाभ-साझाकरण के लिये अंतर्राष्ट्रीय पहल

- जैवविविधता पर कन्वेंशन

- नागोया प्रोटोकॉल

- ट्रिप्स समझौता

- खाद्य एवं कृषि के लिये पादप आनुवंशिक संसाधनों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि

- खाद्य और कृषि के लिये आनुवंशिक संसाधन आयोग

- यूनेस्को की स्थानीय और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियाँ: यह एक अंतःविषयक पहल है जो स्वदेशी और स्थानीय ज्ञान के साथ-साथ पर्यावरण नीति एवं कार्रवाई में इसके सार्थक समावेशन को बढ़ावा देती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. पारंपरिक ज्ञान की सुरक्षा से संबंधित भारत की पहलों का मूल्यांकन कीजिये। ये पहल भारत के समृद्ध औषधीय ज्ञान और जैवविविधता संसाधनों की सुरक्षा में किस प्रकार योगदान देती हैं? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स :प्रश्न. 'राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति (नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी)' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 3 उत्तर: (c) प्रश्न: वैश्वीकृत संसार में, बौद्धिक संपदा अधिकारों का महत्त्व हो जाता है और वे मुकद्दमेबाज़ी का एक स्रोत हो जाते हैं। कॉपीराइट, पेटेंट और व्यापार गुप्तियों के बीच मोटे तौर पर विभेदन कीजिये। (2014) |

जैव विविधता और पर्यावरण

अमेज़न वन की आग

प्रिलिम्स के लिये:वनाग्नि, अल नीनो जलवायु, अमेज़न वर्षावन, सूखा, जलवायु परिवर्तन मेन्स के लिये:अमेज़न वन आग की स्थिति, अमेज़न वन आग के कारण |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्राज़ील के अमेज़न वर्षावन ने वर्ष 2024 के पहले चार महीनों में रिकॉर्ड सबसे बड़ी वनाग्नि देखी गई।

- अल नीनो जलवायु परिघटना और वैश्विक तापमान वृद्धि ने अमेज़न क्षेत्र में रिकॉर्ड सूखे को बढ़ावा दिया है, जिससे शुष्क परिस्थितियाँ आग के लिये ईंधन का स्रोत बन गई हैं।

अमेज़न वर्षावनों के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय:

- ये वर्षावन लगभग आठ देशों में फैले हुए हैं, जो भारत के क्षेत्रफल से दोगुने क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

- ब्राज़ील के कुल क्षेत्रफल का लगभग 40% हिस्सा, उत्तर में गुयाना हाइलैंड्स, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राज़ील का केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है।

- विशेषताएँ:

- ये विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन पर स्थित हैं तथा 6,000,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं।

- मौसमी या वर्ष भर 200 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ, ये अत्यधिक आर्द्र स्थान हैं।

- तापमान समान रूप से उच्च, 20°C से 35°C के बीच रहता है।

- ऐसे वन एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कई प्रशांत द्वीपों में पाए जाते हैं।

- ये विशाल उष्णकटिबंधीय वर्षावन हैं जो उत्तरी दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी बेसिन पर स्थित हैं तथा 6,000,000 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले हुए हैं।

- महत्त्व:

- इन वर्षावनों में 400 से अधिक विभिन्न मूलनिवासी समूह रहते हैं तथा लगभग 300 मूलनिवासी भाषाएँ बोली जाती हैं, जो इसकी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता को दर्शाती हैं।

- पृथ्वी की सतह के केवल 1% हिस्से को कवर करने के बावज़ूद, अमेज़न वर्षावन पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी वन्यजीव प्रजातियों के 10% का घर है।

- अमेज़न वर्षावन ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों को अवशोषित करता है।

अमेज़न वन में आग लगने के क्या कारण हैं?

- वनों की कटाई और कर्तन एवं दहन प्रणाली:

- पशुपालक और किसान अक्सर पशु चराई या कृषि के लिये भूमि को साफ करने के लिये कर्तन एवं दहन की पद्धतियों का उपयोग करते हैं।

- वे वृक्षों को काटने के बाद जानबूझकर आग लगाते हैं ताकि शेष वनस्पतियों को साफ किया जा सके और भूमि तैयार की जा सके। शुष्क मौसम के दौरान, ये आग अक्सर अप्रत्याशित रूप से फैल सकती है।

- अल-नीनो एवं सूखा:

- शोध से पता चलता है कि अल-नीनो घटनाओं (प्रशांत महासागर के तापमान में वृद्धि की अवधि) और अमेज़न में आग की बढ़ती गतिविधि के बीच संबंध है।

- अमेज़न में आग लगने का चरम मौसम अक्सर अल नीनो घटनाओं के अनुरूप है। उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 और 2023 में भीषण आग की घटनाएँ अल नीनो से संबंधित सूखे के अनुरूप हैं।

- जलवायु परिवर्तन और आकस्मिक प्रज्वलन:

- जलवायु परिवर्तन के कारण वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है और मौसम के प्रतिरूप में बदलाव हो रहा है। शोध से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अमेज़न में शुष्क स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जिससे आग लगने का संकट बढ़ सकता है।

- फेंकी हुई सिगरेटों से दुर्घटनावश आग लगना, मशीनों से निकली चिंगारी या तड़ित आग लगने का कारण बन सकता है।

- औद्योगिक खेती:

- खाद्यान्न, विशेष रूप से माँस की बढ़ती वैश्विक मांग के कारण ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा गोमाँस निर्यातक तथा सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से पशुओं के चारे के लिये किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप निर्यात की जरूरतों को पूर्ण करने हेतु और अधिक वनों की कटाई करनी पड़ती है।

भारत में वनाग्नि:

- हालिया स्थिति:

- भारतीय वन सर्वेक्षण के आँकड़ों के अनुसार, 2024 में, मिज़ोरम (3,738), मणिपुर (1,702), असम (1,652), मेघालय (1,252) और महाराष्ट्र (1,215) में वनाग्नि लगने की सबसे अधिक घटनाएँ दर्ज़ की गई हैं।

- मार्च 2024 की शुरुआत से, उपग्रह डेटा महाराष्ट्र, दक्षिण तटीय गुजरात, दक्षिणी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में कोंकण बेल्ट में आग की कई घटनाएँ देखी गईं हैं।

- इसके अलावा, मई 2024 में, शिमला (हिमाचल प्रदेश) के टूटी कंडी क्षेत्र के साथ-साथ उत्तराखंड में भी वनाग्नि भड़क उठी, जिससे पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील हिमालयी जीवों को जोखिम उत्पन्न हो गया।

- कारण:

- अधिकांश वनाग्नि का कारण मानवीय गतिविधियाँ हैं, जैसे सिगरेट जलाना, कैम्प फायर, मलबे को जलाना तथा अन्य ऐसी प्रक्रियाएँ।

- दक्षिणी भारत में, विशेष रूप से ग्रीष्म ऋतु के शुरुआती चरण के दौरान, अत्यधिक गर्म और शुष्क मौसम की स्थिति ने वनों में आग फैलने के लिये अनुकूल वातावरण उत्पन्न कर दिया है।

- चीड़ वनों की पत्तियों सहित वनों की सूखी वनस्पति विशेष रूप से आग लगने और फैलने के प्रति संवेदनशील होती है।

आगे की राह

- वनाग्नि की रोकथाम से संबंधित कानूनों एवं विनियमों को लागू करने से, जैसे कि मलबे को जलाने पर प्रतिबंध तथा शुष्क अवधि के दौरान कैम्प फायर पर प्रतिबंध तथा आकस्मिक आग के जोखिम को कम करने में सहायता प्राप्त हो सकती है।

- गैर-उत्तरदायीपूर्ण व्यवहार की रोकथाम करने हेतु अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने की दशा में दंड के प्रावधान का सख्ती से कार्यान्वन किया जाना चाहिये।

- अनुवीक्षण कैमरे, उपग्रह निगरानी और लुकआउट टावरों जैसे त्वरित जाँच प्रणालियों के कार्यान्वन से अग्नि का शुरुआती चरण में ही पता लगाने में सहायता मिल सकती है जिससे उसका शमन करना सरल हो जाता है।

- अग्नि का शीघ्रता से पता लगाने से इसकी व्यापकता और प्रभाव को कम करते हुए त्वरित कार्रवाई करने में सहायता मिलती है।

- सतत् वन प्रबंधन का लंबा इतिहास रखने वाले स्वदेशी समुदायों को अग्नि की रोकथाम में प्रमुख भूमिका निभाने के लिये शामिल किया जाना चाहिये।

- उदाहरण के लिये: संयुक्त वन प्रबंधन (Joint Forest Management- JFM) कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों को नियंत्रित जलावन और अग्नि रेखा निर्माण सहित स्थायी वन प्रबंधन प्रथाओं में शामिल किया जाता है।

- अमेज़न में सूखे के जोखिम को कम करने के लिये ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने हेतु वैश्विक स्तर पर प्रयास किये जाने चाहिये।

- उदाहरण के लिये: अमेज़न फंड, अमेज़न में संरक्षण और सतत् विकास परियोजनाओं का समर्थन करने हेतु विकसित देशों से प्राप्त अनुदान का उपयोग करता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. अमेज़न वनाग्नि की स्थिति का उल्लेख करते हुए, अमेज़न वनाग्नि से संबंधित विभिन्न कारणों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:मेन्स:प्रश्न. असामान्य जलवायवी घटनाओं में से अधिकांश अल-नीनो प्रभाव के परिणाम के तौर में स्पष्ट की जाती है। क्या आप सहमत हैं? (2014) |

आपदा प्रबंधन

चक्रवात के कारण पूर्वोत्तर भारत में भूस्खलन

प्रिलिम्स के लिये:भूस्खलन, चक्रवात रेमल, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), पूर्वोत्तर क्षेत्र, भूकंप, भूस्खलन एटलस। मेन्स के लिये:भूस्खलन के प्रति भारत की संवेदनशीलता, भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिये सरकारी पहल। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चक्रवात रेमल के कारण भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भूस्खलन हुआ, जिससे कई लोग प्रभावित हुए, जो अत्यधिक खतरे वाली आपदा के प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करता है। हालाँकि, चक्रवातों के लिये पूर्व चेतावनी से इसके प्रबंधन में सुधार हुआ है, लेकिन चक्रवात के आने वाला भूस्खलन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।

भूस्खलन क्या है?

- परिचय:

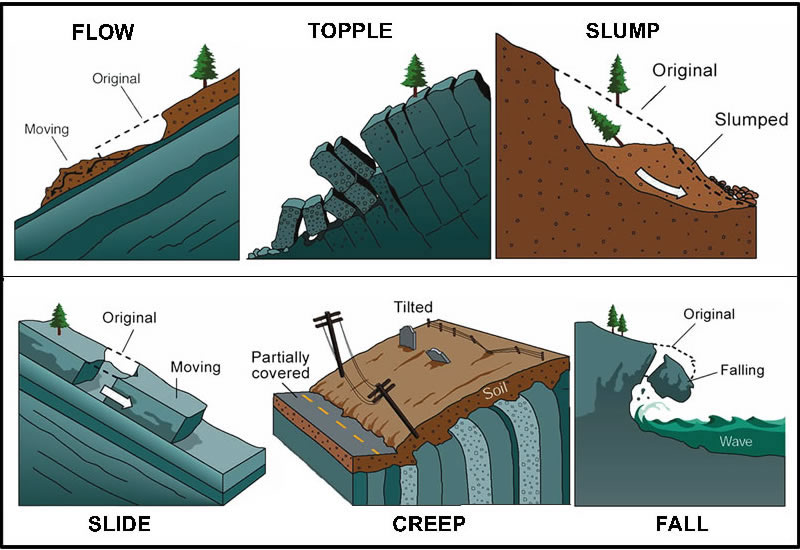

- भूस्खलन को चट्टान, मलबे या मृदा के ढेर को ढलान से नीचे खिसकने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

- भूस्खलन एक प्रकार का मास वेस्टिंग है, जो गुरुत्वाकर्षण के प्रत्यक्ष प्रभाव के तहत मृदा और चट्टान के नीचे होने वाले किसी भी प्रकार के संचलन को दर्शाता है। भूस्खलन को चट्टान, मलबे या मृदा के ढेर के ढलान से नीचे खिसकने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

- भूस्खलन में ढलान की पाँच गतिविधियाँ शामिल हैं: गिरना, लुढ़कना, खिसकना, फैलना और बहना।

- कारण:

- जब ढलान बनाने वाले पृथ्वी के घटकों की तीव्रता, मुख्य रूप से गुरुत्वाकर्षण के कारण, नीचे की ओर कार्य करने वाले बलों से अधिक हो जाती है, तो ढलान में गति उत्पन्न होती है।

- भूस्खलन तीन प्रमुख कारकों के कारण होता है: भूविज्ञान, आकारिकी और मानवीय गतिविधियाँ।

- भूविज्ञान पदार्थ की विशेषताओं को संदर्भित करता है। इस दौरान पृथ्वी या चट्टान कमज़ोर अथवा भंगुर हो सकती है।

- भू-आकृति विज्ञान भूमि की संरचना को संदर्भित करता है। उदाहरण के लिये, भूस्खलन की संभावना उन ढलानों पर अधिक होती है, जहाँ आग या सूखे के कारण वनस्पतियाँ नष्ट हो गई हों।

- पेड़, पौधे और झाड़ियाँ अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़कर रखते हैं। अगर ये जड़ें नहीं हों, तो मिट्टी के बहने या खिसकने की संभावनाएँ अधिक होती हैं।

- खनन और निर्माण जैसी मानवीय गतिविधियों से भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है।

भारत भूस्खलन के प्रति कितना संवेदनशील है?

- भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र:

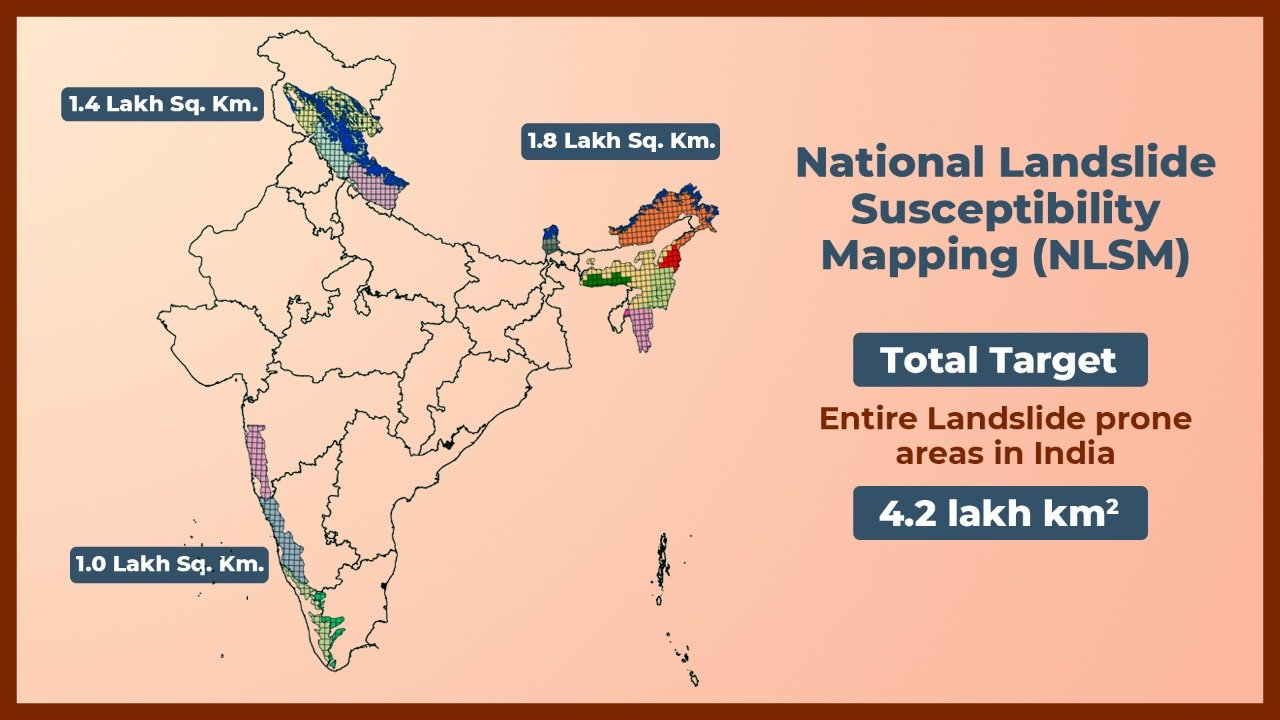

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India- GSI) के अनुसार, भारत का लगभग 13% भूभाग, यानी लगभग 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर, भूस्खलन के लिये प्रवण है। इसमें 15 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले लगभग सभी पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं।

- भारत में भूस्खलन के लिये अत्यधिक वर्षा जैसे प्राकृतिक कारण प्रमुख हैं। भूकंप भी भूस्खलन को बढ़ावा दे सकते हैं।

- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (Geological Survey of India- GSI) के अनुसार, भारत का लगभग 13% भूभाग, यानी लगभग 4.2 लाख वर्ग किलोमीटर, भूस्खलन के लिये प्रवण है। इसमें 15 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले लगभग सभी पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं।

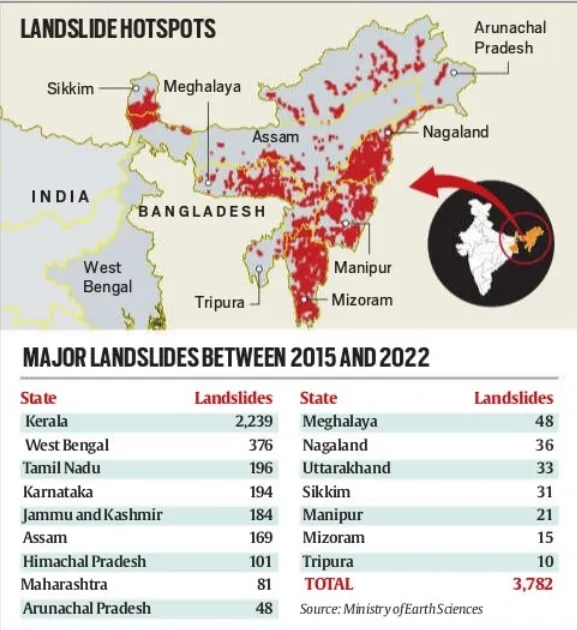

- पूर्वोत्तर में उच्च संवेदनशीलता:

- भारत में पूर्वोत्तर क्षेत्र सर्वाधिक भूस्खलन की चपेट में आता है। देश के कुल भूस्खलन-प्रवण क्षेत्र का लगभग 42% इसी का भाग है, जो मेघालय, मिज़ोरम, असम और नगालैंड जैसे पहाड़ी राज्यों में केंद्रित है।

- भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भूस्खलन की अत्यधिक घटनाएँ घटित होती हैं। वर्ष 2015-2022 की अवधि के दौरान, भारत में सभी प्रमुख भूस्खलनों में से 10% पूर्वोत्तर क्षेत्रों में हुए, यानी इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष औसतन 54 भूस्खलन हुए।

- सुभेद्यता के कारण:

- पूर्वोत्तर हिमालय में नवीन, कमज़ोर चट्टानें एवं खड़ी ढलानें इसे भूस्खलन के लिये प्रवण बनाती हैं। अत्यधिक वर्षा मृदा को और कमज़ोर कर देती है, जो वनों की कटाई से ज्यादा प्रभावित होती है। कभी-कभी, भूकंप तथा जलवायु परिवर्तन इस क्षेत्र में भूस्खलन की समस्याओं को और बढ़ा देते हैं।

- पहाड़ी क्षेत्रों में अनियमित विनिर्माण, बुनियादी ढाँचा विकास परियोजनाएँ और कुछ विशेष कृषि पद्धतियाँ जैसे मानवीय कारक भूस्खलन के जोखिम में वृद्धि कर सकते हैं।

- इसका एक हालिया उदाहरण मिज़ोरम के आइज़ोल में चक्रवात रेमल के दौरान एक पत्थर की खदान का ढह जाना है, जो इस बात को उजागर करता है कि अनियमित निर्माण कार्य किस हद तक भूस्खलन के दौरान जानलेवा साबित हो सकता है।

भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिये सरकार की क्या पहल हैं?

- राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम प्रबंधन रणनीति (2019):

- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) की यह रणनीति भूस्खलन जोखिम न्यूनीकरण के लिये एक व्यापक दृष्टिकोण की रूपरेखा प्रस्तुत करती है तथा अपर्याप्त शहरी नियोजन और व्यापक भूमि उपयोग नीति के अभाव के मुद्दों पर प्रकाश डालती है।

- भारत का भूस्खलन एटलस:

- वैज्ञानिकों ने भारत का भूस्खलन एटलस बनाने के लिये 17 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 147 ज़िलों में 1998 से 2022 के बीच दर्ज़ 80,000 भूस्खलनों के आधार पर जोखिम आकलन किया।

- पूर्व चेतावनी प्रणाली का विकास:

-

ये प्रणालियाँ संभावित घटनाओं की भविष्यवाणी करने के लिये अक्सर वर्षा के आँकड़ों (भूकंप से संबंधित भूस्खलन की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती) और वास्तविक समय की निगरानी का उपयोग करती हैं।

-

उदाहरण के लिये, नगालैंड और सिक्किम जैसे राज्यों में वर्षा-आधारित पूर्व चेतावनी प्रणालियों के लिये पायलट प्रोजेक्ट चल रहे हैं।

- केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (Central Building Research Institute- CBRI) और IIT रुड़की सिक्किम, उत्तराखंड व केरल में विभिन्न स्थानों पर पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित कर रहे हैं।

-

भारत में भूस्खलन के जोखिम को कम करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की सीमित समझ:

- भारत में विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्रण और जोखिम आकलन का अक्सर अभाव रहता है, जिससे शमन उपायों को प्राथमिकता देने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है।

- असंवहनीय भूमि-उपयोग प्रथाएँ:

- वनों की कटाई, ढलानों पर अनियोजित विकास और खराब निर्माण पद्धतियाँ भूस्खलन के जोखिम में वृद्धि करती हैं।

- संसाधनों का अभाव:

- ढलानों को बनाए रखने, जल निकासी प्रणालियों और ढलान स्थिरीकरण जैसे मज़बूत शमन उपायों को लागू करना महँगा हो सकता है।

- भारत में भूस्खलन के प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का पता लगाने के लिये सेंसरों (वर्षामापी, टिल्टमीटर आदि) के व्यापक नेटवर्क का अभाव है।

- जन जागरूकता और प्रबंधन:

- भूस्खलन-प्रवण क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों को जोखिमों और उनसे निपटने की तैयारी के तरीकों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है।

आगे की राह

- माधव गाडगिल समिति (2010) और कस्तूरीरंगन समिति (2012) की रिपोर्टों ने पश्चिमी घाट पर ध्यान केंद्रित करते हुए कुछ सिफारिशें कीं, जिन्हें भारत में भूस्खलन शमन के लिये अधिक व्यापक रूप से लागू किया जा सकता है:

- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना (Ecologically Sensitive Zones- ESZ):

- इस रिपोर्ट में पश्चिमी घाट के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से को ESZ के रूप में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस वर्गीकरण का उद्देश्य खनन, उत्खनन और विस्तृत बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करना है जो ढलानों को अस्थिर कर सकती हैं तथा भूस्खलन में योगदान दे सकती हैं।

- सतत् भूमि-उपयोग प्रथाओं पर ज़ोर देना:

- उन्होंने मृदा के कटाव को कम करने तथा ढलान स्थिरता बनाए रखने के लिये कृषि वानिकी और पारंपरिक कृषि विधियों जैसी सतत् भूमि-उपयोग प्रथाओं को बढ़ावा देने की वकालत की।

- समुदाय की भागीदारी:

- रिपोर्ट में भूस्खलन जोखिम आकलन, शमन प्रयासों और आपदा प्रबंधन में स्थानीय समुदायों को शामिल करने के महत्त्व पर प्रकाश डाला गया।

- पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना (Ecologically Sensitive Zones- ESZ):

- मृदा कीलिंग और हाइड्रोसीडिंग विधि का उपयोग करके ढलान स्थिरीकरण:

- तमिलनाडु राज्य राजमार्ग विभाग, नीलगिरी में पाँच स्थानों पर ढलान स्थिरीकरण का कार्य कर रहा है।

- मृदा कीलिंग, एक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग तकनीक है जिसमें मृदा को मज़बूत करने के लिये उसमें प्रबलक तत्त्वों को डाला जाता है, इसका उपयोग ढलान स्थिरीकरण के लिये किया जा रहा है।

- मृदा कीलिंग करके ढलान को मज़बूत करने के बाद, घास और पादपों की वृद्धि को सुविधाजनक बनाने के लिये ‘हाइड्रोसीडिंग (Hydroseeding)’ की प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है, जो ऊपरी मृदा को एक साथ रखने तथा मृदा के अपरदन को रोकने में सहायता करेगा।

निष्कर्ष:

इन उपायों को लागू करके, भारत अत्यधिक खतरे वाली आपदाओं के लिये अपने प्रबंधन में सुधार कर सकता है और भूस्खलन के विनाशकारी प्रभावों को कम कर सकता है। दीर्घकालिक जीवन और बुनियादी ढाँचे की सुरक्षा के लिये कमज़ोर क्षेत्रों में लचीलेपन की संस्कृति को बढ़ाना और सतत् विकास को प्राथमिकता देना आवश्यक है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भूस्खलन के प्रति पूर्वोत्तर भारत की संवेदनशीलता के संदर्भ में, भूस्खलन के जोखिम को कम करने के लिये सरकार की पहलों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. हिमालय क्षेत्र तथा पश्चिमी घाटों में भू-स्खलनों के विभिन्न कारणों का अंतर स्पष्ट कीजिये। (2021) प्रश्न. “हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है।” कारणों की विवेचना कीजये तथा अल्पीकरण के उपयुक्त उपाय सुझाइए। (2016) |