कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधान | 04 Feb 2025

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय संविधान, संघवाद, न्यायिक समीक्षा, सरकार का संसदीय स्वरूप, विशेष प्रावधान, भारत का संविधान, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371, सातवीं अनुसूची, क्षेत्रवाद, राष्ट्रीय एकीकरण, सहकारी संघवाद, केंद्र-राज्य संबंध, जनजातीय क्षेत्र, सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, छठी अनुसूची, पाँचवीं अनुसूची। मेन्स के लिये: |

संदर्भ

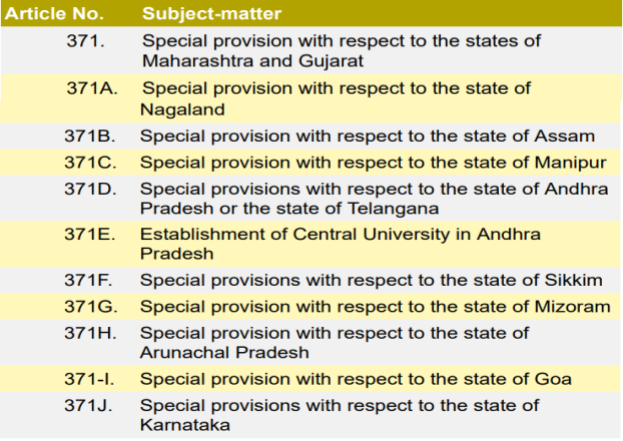

भारतीय संविधान कुछ राज्यों को उनके विशिष्ट सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों को संबोधित करने के लिये अनुच्छेद 371 से 371-J के अंतर्गत विशेष प्रावधान प्रदान करता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय हितों की रक्षा करना, समान विकास सुनिश्चित करना और स्वदेशी पहचान की रक्षा करना है। ये प्रावधान राज्य-विशिष्ट शासन स्वायत्तता को बढ़ावा देते हैं, साथ ही ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कौन से संवैधानिक प्रावधान कुछ राज्यों के विशेष प्रावधानों को शासित करते हैं?

- भारतीय राज्यों को वित्तीय, राजनीतिक और प्रशासनिक कारकों के कारण अलग-अलग व्यवहार का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ को विशिष्ट स्वायत्तता और अद्वितीय केंद्र-राज्य संबंध प्राप्त हैं।

- अनुच्छेद 371: शासन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 12 राज्यों के लिये विशेष प्रावधान प्रदान करता है।

- संविधान के भाग XXI में अनुच्छेद 371 से 371-J में 12 राज्यों अर्थात महाराष्ट्र, गुजरात, नगालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, सिक्किम, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिये विशेष प्रावधान हैं।

- ये सभी अपवाद संविधान के भाग “अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान” के अंतर्गत हैं, जो यह दर्शाता है कि ये प्रावधान तब तक लागू रहेंगे जब तक कि अलगाववादी भावनाएँ या युद्ध का संकट समाप्त नहीं हो जाता।

- हालाँकि, “अस्थायी” टैग के बावजूद, किसी भी प्रावधान में स्पष्ट समाप्ति तिथि नहीं दी गई है।

- इनके पीछे उद्देश्य राज्यों के पिछड़े क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना अथवा राज्यों के जनजातीय लोगों के सांस्कृतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना या राज्यों के कुछ हिस्सों में अशांत कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटना या राज्यों के स्थानीय लोगों के हितों की रक्षा करना है।

- मूलतः संविधान में इन राज्यों के लिये कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया था।

- इन्हें राज्यों के पुनर्गठन या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्य का दर्जा प्रदान करने के संदर्भ में किये गए विभिन्न संशोधनों द्वारा शामिल किया गया है।

- अनुच्छेद 239A: संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में स्थानीय विधायिका के लिये प्रावधान स्थापित करता है।

- अनुच्छेद 239AA: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT) राज्य और समवर्ती सूचियों (7 वीं अनुसूची के अनुसार) में सूचीबद्ध विषयों पर कानून बना सकता है जो केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। हालाँकि, यह पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि पर कानून नहीं बना सकता।

- अनुच्छेद 371: शासन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 12 राज्यों के लिये विशेष प्रावधान प्रदान करता है।

राज्यों के लिये विभिन्न विशेष प्रावधान क्या हैं?

- अनुच्छेद 371, (महाराष्ट्र और गुजरात): अनुच्छेद 371 के तहत राष्ट्रपति को यह प्रावधान करने का अधिकार है कि महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यपाल के पास निम्नलिखित के लिये विशेष ज़िम्मेदारी होगी:

- निम्नलिखित के लिये अलग विकास बोर्डों की स्थापना:

- यह प्रावधान किया गया कि इन बोर्डों के कामकाज पर एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष राज्य विधायिका के समक्ष रखी जाएगी।

- उपर्युक्त क्षेत्रों में विकासात्मक व्यय के लिये धन का न्यायसंगत आवंटन।

- उपर्युक्त क्षेत्रों के संबंध में तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिये पर्याप्त सुविधाएँ तथा राज्य सेवाओं में पर्याप्त रोज़गार के अवसर प्रदान करने वाली न्यायसंगत व्यवस्था।

- अनुच्छेद 371A (13 वाँ संशोधन अधिनियम, 1962), (नगालैंड): अनुच्छेद 371-A नगालैंड के लिये निम्नलिखित विशेष प्रावधान करता है:

- निम्नलिखित मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम नगालैंड पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राज्य विधायिका ऐसा निर्णय न ले:

- नागाओं की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ।

- नागा प्रथागत कानून और प्रक्रिया।

- नागा प्रथागत कानून के अनुसार निर्णय लेने सहित सिविल और आपराधिक न्याय का प्रशासन।

- भूमि एवं उसके संसाधनों का स्वामित्व एवं हस्तांतरण।

- नगालैंड के राज्यपाल पर राज्य में कानून और व्यवस्था की विशेष ज़िम्मेदारी होगी जब तक कि शत्रुतापूर्ण नागाओं द्वारा उत्पन्न आंतरिक अशांति जारी रहेगी।

- इस ज़िम्मेदारी के निर्वहन में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद अपना व्यक्तिगत निर्णय लेता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल की यह विशेष ज़िम्मेदारी समाप्त हो जाएगी।

- राज्यपाल को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिये केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई धनराशि उस उद्देश्य से संबंधित अनुदान की मांग में शामिल की जाए, न कि राज्य विधान सभा में प्रस्तुत किसी अन्य मांग में।

- राज्य के तुएनसांग ज़िले के लिये 35 सदस्यों वाली एक क्षेत्रीय परिषद गठित की जानी चाहिये।

- राज्यपाल को परिषद की संरचना, उसके सदस्यों के चयन की रीति, उनकी योग्यताएँ, पदावधि, वेतन और भत्ते; परिषद की प्रक्रिया और कार्य संचालन; परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तें; तथा परिषद के गठन और समुचित कार्यकरण से संबंधित अन्य मामलों के लिये नियम बनाने चाहिये।

- नगालैंड के गठन से दस वर्ष की अवधि के लिये या राज्यपाल द्वारा क्षेत्रीय परिषद की सिफारिश पर निर्दिष्ट की गई अतिरिक्त अवधि के लिये तुएनसांग ज़िले के लिये विभिन्न प्रावधान लागू रहेंगे।

- निम्नलिखित मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम नगालैंड पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि राज्य विधायिका ऐसा निर्णय न ले:

- अनुच्छेद 371B (22वाँ संशोधन अधिनियम, 1969), (असम): अनुच्छेद 371-B के तहत, राष्ट्रपति को असम विधानसभा की एक समिति के गठन के लिये अधिकार दिया गया है, जिसमें राज्य के जनजातीय क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य और ऐसे अन्य सदस्य शामिल होंगे, जिन्हें वह निर्दिष्ट कर सकते हैं।

- अनुच्छेद 371C (27वाँ संशोधन अधिनियम, 1971), (मणिपुर): अनुच्छेद 371-C में मणिपुर के लिये निम्नलिखित विशेष प्रावधान किये गए हैं:

- राष्ट्रपति को मणिपुर विधानसभा की एक समिति के गठन हेतु प्राधिकृत किया गया है, जिसमें राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य शामिल होंगे।

- राष्ट्रपति यह भी निर्देश दे सकते हैं कि राज्यपाल को उस समिति के समुचित कार्यचालन को सुनिश्चित करने का विशेष उत्तरदायित्व होगा।

- राज्यपाल को पर्वतीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

- केंद्र सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राज्य सरकार को निर्देश दे सकेगी।

- अनुच्छेद 371D (32वाँ संशोधन अधिनियम, 1973; आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा प्रतिस्थापित), (आंध्र प्रदेश और तेलंगाना): अनुच्छेद 371-D और 371-E में आंध्र प्रदेश के लिये विशेष प्रावधान किये गए हैं।

- वर्ष 2014 में, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 द्वारा अनुच्छेद 371-D का विस्तार तेलंगाना राज्य में भी किया गया।

- अनुच्छेद 371-D के अंतर्गत निम्नवत का उल्लेख है:

- वह किसी ऐसे संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती या किसी ऐसे शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के मामले में दी जाने वाली वरीयता या आरक्षण की सीमा और रीति को भी निर्दिष्ट कर सकता है।

- यह अधिकरण राज्य उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र से बाहर संचलान करेगा। कोई भी न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त) ऐसे किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेगा जिसपर अधिकरण की अधिकारिता होगी। राष्ट्रपति द्वारा अधिकरण का अस्तित्व आवश्यक नहीं समझे जाने का विश्वास होने पर इसका उत्सादन किया जा सकेगा।

- राष्ट्रपति को लोक नियोजन और शिक्षा के मामले में राज्य के विभिन्न भागों के लोगों के लिये समान अवसर और सुविधाएँ प्रदान करने का अधिकार है तथा राज्य के विभिन्न भागों के लिये अलग-अलग प्रावधान किये जा सकते हैं।

- उपर्युक्त उद्देश्य के लिये, राष्ट्रपति राज्य सरकार से राज्य के विभिन्न भागों के लिये स्थानीय संवर्गों में सिविल पदों को सुव्यवस्थित करने तथा किसी भी स्थानीय संवर्ग में पदों पर सीधी भर्ती की व्यवस्था करने की अपेक्षा कर सकता है। वह राज्य के उन भागों को निर्दिष्ट कर सकता है जिन्हें किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश के लिये स्थानीय क्षेत्र माना जाएगा।

- राष्ट्रपति राज्य में सिविल पदों पर नियुक्ति, आवंटन या पदोन्नति से संबंधित कुछ विवादों और शिकायतों के निवारण हेतु राज्य में एक प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान कर सकते हैं।

- अनुच्छेद 371-E: इसके अंतर्गत संसद को आंध्र प्रदेश राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का अधिकार प्रदान है।

- अनुच्छेद 371F (36वाँ संशोधन अधिनियम, 1975), (सिक्किम): 36वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1975 से सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना।

- इसमें सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधानों वाला एक नया अनुच्छेद 371-F शामिल किया गया। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

- सिक्किम विधानसभा में कम-से-कम 30 सदस्य होंगे।

- लोकसभा में सिक्किम को एक सीट आवंटित है तथा सिक्किम एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है।

- सिक्किम की जनसंख्या के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिये संसद को निम्नलिखित प्रावधान करने का अधिकार है:

- सिक्किम विधानसभा में ऐसे वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा भरी जा सकने वाली सीटों की संख्या।

- उन विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन जहाँ से केवल ऐसे वर्गों से संबंधित उम्मीदवार ही विधानसभा के चुनाव के उम्मीदवार हो सकेंगे।

- राज्यपाल को शांति और सिक्किम की आबादी के विभिन्न वर्गों की सामाजिक और आर्थिक उन्नति सुनिश्चित करने हेतु न्यायसंगत व्यवस्था का विशेष उत्तरदायित्व होगा। इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा जारी निर्देशों के अधीन अपने विवेक से कार्य का सकेगा।

- राष्ट्रपति भारतीय संघ के किसी राज्य में प्रवर्तित किसी विधि का (प्रतिबंधों या संशोधनों के साथ) सिक्किम पर क्रियान्वन कर सकता है।

- इसमें सिक्किम के संबंध में विशेष प्रावधानों वाला एक नया अनुच्छेद 371-F शामिल किया गया। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

- अनुच्छेद 371G (53वाँ संशोधन अधिनियम, 1986), (मिज़ोरम): अनुच्छेद 371-G मिज़ोरम के लिये निम्नलिखित विशेष प्रावधानों को निर्दिष्ट करता है:

- निम्नलिखित मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम मिज़ोरम पर तब तक क्रियान्वित नहीं होंगे जब तक कि राज्य विधानसभा ऐसा निर्णय न ले:

- मिज़ो लोगों की धार्मिक या सामाजिक प्रथाएँ।

- मिज़ो प्रथागत विधियाँ और प्रक्रिया।

- मिज़ो प्रथागत विधि के अनुसार निर्णय लेने वाले सिविल और आपराधिक न्याय का प्रशासन।

- भूमि का स्वामित्व एवं हस्तांतरण।

- मिज़ोरम विधानसभा में कम-से-कम 40 सदस्य होंगे।

- निम्नलिखित मामलों से संबंधित संसद के अधिनियम मिज़ोरम पर तब तक क्रियान्वित नहीं होंगे जब तक कि राज्य विधानसभा ऐसा निर्णय न ले:

- अनुच्छेद 371H (55वाँ संशोधन अधिनियम, 1986), (अरुणाचल प्रदेश): अनुच्छेद 371-H के तहत अरुणाचल प्रदेश के लिये निम्नलिखित विशेष प्रावधान किये गए हैं:

- अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास राज्य में विधि और व्यवस्था का विशेष उत्तरदायित्व होगा।

- इस उत्तरदायित्व के निर्वहन में राज्यपाल मंत्रिपरिषद से परामर्श करने के बाद अपना व्यक्तिगत निर्णय लेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा। राष्ट्रपति के निर्देश पर राज्यपाल का यह विशेष उत्तरदायित्व समाप्त हो जाएगा।

- अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में कम-से-कम 30 सदस्य होंगे।

- अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास राज्य में विधि और व्यवस्था का विशेष उत्तरदायित्व होगा।

- अनुच्छेद 371-I, (गोवा): अनुच्छेद 371-I के अनुसार गोवा विधानसभा में कम-से-कम 30 सदस्य होंगे।

- अनुच्छेद 371J (98वाँ संशोधन अधिनियम, 2012), (कर्नाटक): अनुच्छेद 371-J के तहत, राष्ट्रपति को यह प्रावधान करने का अधिकार है कि कर्नाटक के राज्यपाल के पास निम्नवत विषयों का विशेष उत्तरदायित्व होगा:

- हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के लिये एक अलग विकास बोर्ड की स्थापना।

- यह प्रावधान किया गया कि बोर्ड के कार्यचालन पर एक रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

- संबद्ध क्षेत्र में विकास हेतु व्यय के लिये निधि का न्यायसंगत आवंटन।

- संबद्ध क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिये शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में सीटों का आरक्षण।

- संबद्ध क्षेत्र के व्यक्तियों के लिये राज्य सरकार के पदों में आरक्षण।

- अनुच्छेद 371-J (जिसमें कर्नाटक राज्य के हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र हेतु विशेष प्रावधान किया गया है) को वर्ष 2012 के 98वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शामिल किया गया था।

- विशेष प्रावधानों का उद्देश्य क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये धन के न्यायसंगत आवंटन हेतु एक संस्थागत तंत्र स्थापित करना है और इसके साथ ही सेवा में स्थानीय संवर्गों तथा शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में आरक्षण प्रदान कर मानव संसाधनों का वर्द्धन करना और क्षेत्र में रोज़गार को बढ़ावा देना है।

कुछ राज्यों के लिये विशेष प्रावधानों की आलोचना क्या है?

- राष्ट्रीय एकता का क्षरण: विशेष प्रावधान क्षेत्रीयता को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता प्रभावित होती है। जम्मू और कश्मीर के लिये अनुच्छेद 370 ने एक अलग पहचान को बढ़ावा दिया, जिससे अलगाववादी भावनाओं को बढ़ावा मिला, जबकि नगालैंड के लिये अनुच्छेद 371A, जो प्रथागत कानूनों की रक्षा करता है, को विशिष्टता की भावना को मज़बूत करने के रूप में देखा जाता है।

- आर्थिक असमानताएँ: विशेष दर्जा अक्सर असमान विकास की ओर ले जाता है। सिक्किम और महाराष्ट्र जैसे राज्य अतिरिक्त सहायता से लाभान्वित होते हैं, जबकि बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसे प्रावधानों के बिना अक्सर वंचित रह जाते हैं।

- राजनीतिक दुरुपयोग: आंध्र प्रदेश में अनुच्छेद 371D जैसे प्रावधान, जो रोज़गार और शिक्षा तक समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिये हैं, का कभी-कभी राजनीतिक लाभ के लिये दुरुपयोग किया जाता है।

- कानूनी अस्पष्टताएँ: अलग-अलग कानूनी ढाँचे राज्य और केंद्रीय कानूनों के बीच संघर्ष उत्पन्न करते हैं। जम्मू और कश्मीर में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को अनुच्छेद 370 के कारण लागू करने में देरी हुई, जबकि मिज़ोरम में अनुच्छेद 371G के कारण भूमि और संसाधन प्रबंधन पर विवाद उत्पन्न हुए।

- सामाजिक असमानताएँ: विशेष प्रावधान अक्सर हाशिये पर पड़े समूहों को प्रभावी ढंग से लाभ पहुँचाने में विफल रहते हैं। पाँचवीं और छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले आदिवासी क्षेत्रों में, सत्ता की गतिशीलता न्यायसंगत वितरण में बाधा डालती है, जैसा कि झारखंड में देखा गया है, जहाँ कई आदिवासी समुदाय वंचित रह जाते हैं।

आगे की राह:

- राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना: सरकारिया आयोग (1983) ने बेहतर केंद्र-राज्य समन्वय के माध्यम से सहकारी संघवाद की सिफारिश की। कनाडा जैसे देश एक मज़बूत संघीय ढाँचे के साथ क्षेत्रीय स्वायत्तता को संतुलित करते हैं, जिससे एकता और विविधता दोनों को बढ़ावा मिलता है।

- क्षेत्रीय असमानताओं को संबोधित करना: 15वें वित्त आयोग (2020) ने अविकसित राज्यों को समान राजकोषीय हस्तांतरण की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। स्विटज़रलैंड की राजकोषीय समतुल्यता प्रणाली संतुलित विकास के लिये संसाधन पुनर्वितरण का एक सफल मॉडल प्रस्तुत करती है।

- राजनीतिक शोषण को रोकना: पुंछी आयोग (2007) ने केंद्र-राज्य संबंधों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश और इन प्रावधानों की समय-समय पर समीक्षा का सुझाव दिया। जर्मनी की संघीय प्रणाली में जवाबदेही के उपाय शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रावधान अपने इच्छित उद्देश्यों को पूरा करना।

- कानूनी ढाँचे को स्पष्ट करना: राज्य पुनर्गठन आयोग (1955) ने विवादों को कम करने के लिये राज्य की सीमाओं को सांस्कृतिक और भाषाई पहचान के साथ संरेखित करने की सिफारिश की। स्पेन के स्वायत्त क्षेत्र एक स्पष्ट कानूनी संरचना प्रदर्शित करते हैं जो स्थानीय और राष्ट्रीय हितों को संतुलित करती है।

- सामाजिक समानता को बढ़ावा देना: अनुसूचित जातियों के लिये राष्ट्रीय आयोग (NCSC) समान लाभ सुनिश्चित करने के लिये लक्षित कार्यक्रमों और निगरानी तंत्रों का समर्थन करता करता है। हाशिये पर पड़े समुदायों की रक्षा करने वाले दक्षिण अफ्रीका के संवैधानिक प्रावधान एक प्रासंगिक वैश्विक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रारंभिक:प्रश्न. भारत के संविधान की किस अनुसूची में कुछ राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिये विशेष प्रावधान हैं?(2008) (a) तीसरा उत्तर: (b) प्रश्न. भारत के संविधान की पाँचवीं और छठी अनुसूची में किससे संबंधित प्रावधान हैं? (2015) (a) अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा उत्तर: (a) प्रश्न. सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार (PESA) अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन-सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? (2013) (a) स्वशासन प्रदान करना उत्तर: (c) मुख्य:प्रश्न. भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244, अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। इसकी पाँचवीं सूची का क्रियान्वयन न हो पाने से वामपंथी पक्ष के चरमपंथ पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (2013) प्रश्न. क्या कारण है कि भारत में जनजातियों को ‘अनुसूचित जनजातियाँ’ कहा जाता है? भारत के संविधान में प्रतिष्ठापित उनके उत्थान के लिये प्रमुख प्रावधानों को सूचित कीजिये। (2016) |