भारतीय राजव्यवस्था

न्यायिक स्वतंत्रता और उत्तरदायित्व

- 01 Apr 2025

- 26 min read

यह एडिटोरियल 31/03/2025 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “Upendra Baxi writes: What does justice mean in Justice Varma case” पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि हाल ही में हुई न्यायिक जाँच ने उच्चतर न्यायपालिका के भीतर स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन पर नए सिरे से विवाद को जन्म दिया है।

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय न्यायपालिका, शक्तियों का पृथक्करण, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्कथन, कॉलेजियम प्रणाली, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC), लंबित मामले, न्यायिक अतिक्रमण, भारत के जेल आँकड़े 2022, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), न्याय प्रदान करने के लिये राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना, ई-कोर्ट परियोजना, लैंगिक रूढ़िवादिता पर विवरण पुस्तिका मेन्स के लिये:भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही का महत्त्व और संबंधित चिंताएँ। |

आंतरिक अखंडता और संस्थागत पारदर्शिता पर चिंताओं के बीच भारतीय न्यायपालिका को नए सिरे से जाँच का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हुई एक जाँच ने न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच जटिल अंतर्संबंध के साथ व्यापक सार्वजनिक जुड़ाव को प्रेरित किया है। इस संदर्भ में, प्रक्रियागत अस्पष्टता और केस बैकलॉग से लेकर समावेशी सुधारों की तत्काल आवश्यकता तक, लंबे समय से चली आ रही चुनौतियाँ फिर से उभरी हैं, जिससे संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायपालिका की विश्वसनीयता एवं प्रभावशीलता को किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए, इस पर विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।

भारतीय संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता और जवाबदेही क्या सुनिश्चित करती है?

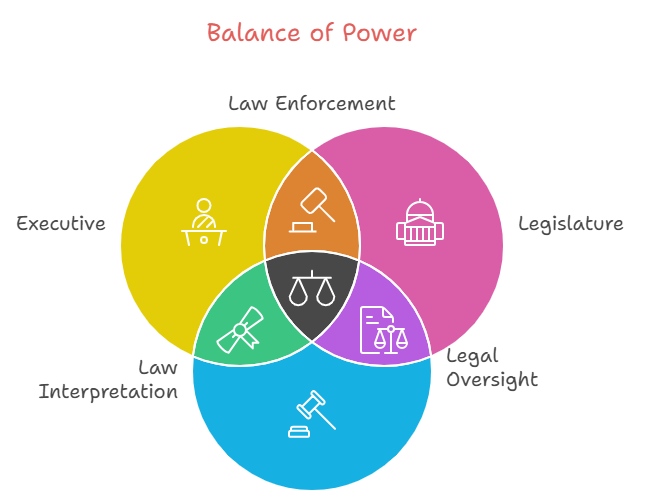

- न्यायपालिका एक पृथक् अंग के रूप में: संविधान में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के पृथक्करण का प्रावधान है।

- इससे कार्यात्मक स्वायत्तता सुनिश्चित होती है तथा शासन के तीनों अंगों के बीच अनुचित प्रभाव को रोका जाता है।

- कार्यकाल की सुरक्षा: सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को क्रमशः अनुच्छेद 124 और 217 के अंतर्गत कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त है।

- यह न्यायाधीशों को मनमाने ढंग से बर्खास्तगी से बचाता है और निष्पक्ष निर्णय लेने को बढ़ावा देता है।

- निश्चित सेवा शर्तें: अनुच्छेद 125 और अनुच्छेद 221 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं सुनिश्चित करते हैं, जिससे स्वतंत्रता की रक्षा होती है।

- हालाँकि उनकी पेंशन भारत की संचित निधि से ली जाती है, जिससे उन पर मतदान नहीं हो सकता, लेकिन चर्चा हो सकती है।

- सर्वोच्च न्यायालय के सभी व्यय भारत की संचित निधि पर डाले जाते हैं, जो इसकी वित्तीय स्वायत्तता को कार्यकारी नियंत्रण से सुरक्षित रखता है।

- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और व्यय राज्य की समेकित निधि से वहन किये जाते हैं।

- केवल महाभियोग द्वारा हटाया जाना: अनुच्छेद 124(4) और 217(1)(b) केवल संसदीय महाभियोग द्वारा हटाए जाने की अनुमति देते हैं, कार्यकारी इच्छा द्वारा नहीं।

- यह उच्च सीमा न्यायिक अखंडता को बनाए रखती है तथा राजनीतिक रूप से प्रेरित कार्यों से सुरक्षा प्रदान करती है।

- न्यायिक समीक्षा की शक्ति: अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, न्यायालयों को अधिकारों की रक्षा और संविधान को बनाए रखने के लिये न्यायिक समीक्षा शक्तियाँ प्राप्त हैं।

- यह न्यायालयों को मौलिक अधिकारों और संवैधानिक सर्वोच्चता के संरक्षक के रूप में कार्य करने का अधिकार देता है।

- विधानमंड में कोई चर्चा नहीं: अनुच्छेद 121 संसद को महाभियोग कार्यवाही के अलावा न्यायिक आचरण पर चर्चा करने से प्रतिबंधित करता है।

- यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि न्यायाधीश विधायी दबावों से अछूते रहें।

- अवमानना शक्तियाँ: अनुच्छेद 129 और 215 न्यायालयों को अवमानना हेतु दंड की शक्ति प्रदान करते हैं तथा उनके प्राधिकार का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

- इससे न्यायिक निर्णयों की गरिमा और प्रवर्तनीयता को बनाए रखने में मदद मिलती है।

- सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंध: अनुच्छेद 124(7) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसी भी अदालत में दलील देने से रोकता है, जिससे भविष्य में टकराव से बचा जा सके।

- इसका उद्देश्य संभावित हितों के टकराव को खत्म करना तथा सेवानिवृत्ति के बाद नैतिक आचरण को बढ़ावा देना है।

- कॉलेजियम प्रणाली का विकास: यद्यपि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन नियुक्तियों के लिये न्यायिक व्याख्या के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली का उदय हुआ।

- नियुक्ति स्वायत्तता की रक्षा के लिये सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख निर्णयों के माध्यम से इसे संस्थागत रूप दिया गया।

- जवाबदेही के लिये आंतरिक तंत्र: सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों और प्रस्तावों ने न्यायिक आचरण की जाँच के लिये आंतरिक प्रक्रियाएँ तैयार की हैं।

- इन तंत्रों का उद्देश्य आंतरिक अनुशासन बनाए रखना और नैतिक मानकों को कायम रखना है।

- मूल संरचना सिद्धांत: न्यायपालिका ने माना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है।

- इस प्रकार, इस सिद्धांत को कमज़ोर करने वाले किसी भी कानून को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है।

- आचार संहिता: यद्यपि यह संवैधानिक नहीं है, लेकिन न्यायिक जीवन के मूल्यों की पुनर्स्थापना न्यायाधीशों के आचरण और नैतिक दायित्वों का मार्गदर्शन करता है।

- यह व्यक्तिगत और व्यावसायिक आचरण में न्यायिक औचित्य एवं पारदर्शिता के मानकों को बढ़ावा देता है।

- निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार: अनुच्छेद 21 न्यायिक प्रक्रियाओं में जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान सुनिश्चित करता है, तथा उचित प्रक्रिया एवं निष्पक्षता को कायम रखता है।

वर्तमान में भारतीय न्यायपालिका के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- न्यायिक नियुक्तियों में चुनौतियाँ: भारत में न्यायिक नियुक्तियाँ अस्पष्टता, विलंब और वंशवाद के मुद्दों का सामना करती हैं, कॉलेजियम प्रणाली में पारदर्शिता तथा स्पष्ट मानदंडों का अभाव है।

- राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) को समाप्त करने से एक अधिक जवाबदेह तंत्र अवरुद्ध हो गया।

- यद्यपि 'अंकल जज सिंड्रोम' पक्षपात को उजागर करता है, जिससे न्यायिक उन्नयन में योग्यता और जनता का विश्वास कमज़ोर होता है।

- लंबित मामलों की संख्या: फरवरी 2025 तक भारत न्यायिक संकट का सामना कर रहा है, अकेले सर्वोच्च न्यायालय में 80,982 मामले लंबित हैं।

- इस लंबित मामले के कारण समाधान में देरी होती है और जनता का विश्वास समाप्त होता है, जिससे यह कहावत पुष्ट होती है कि न्याय में विलंब न्याय से इनकार करने के समान है।

- विभिन्न स्तरों पर विलंब: भारत में, औसत मामले को निपटाने में 3 से 5 वर्ष का समय लगता है, तथा कुछ मामले दशकों तक खिंच जाते हैं।

- लंबे समय तक मुकदमेबाज़ी करने से वादियों पर आर्थिक और भावनात्मक रूप से बोझ पड़ता है।

- न्यायिक रिक्तियाँ बनी हुई हैं: नवंबर 2024 में, सरकार ने राज्यसभा को सूचित किया कि निचली अदालतों से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक सभी स्तरों पर 5,600 से अधिक न्यायिक रिक्तियाँ मौजूद हैं।

- इन रिक्तियों से न्यायालय की उत्पादकता बुरी तरह प्रभावित होती है तथा लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ जाती है।

- बुनियादी अवसंरचना और प्रौद्योगिकी अंतराल: विधि और न्याय मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट ने ज़िला न्यायालयों में प्रमुख बुनियादी अवसंरचना के अंतराल को उजागर किया है, जो न्याय के कुशल वितरण में बाधा डाल रहा है।

- रिपोर्ट में पाया गया कि केवल 45% न्यायिक अधिकारियों के पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले सुविधाएँ थीं तथा 20% के पास अभी भी इनस्टॉलेशन की प्रतीक्षा है, जो ज़िला न्यायालयों में निम्न स्तरीय बुनियादी अवसंरचना को उजागर करता है।

- इससे न्यायपालिका की परिचालन क्षमता में बाधा उत्पन्न होती है, विशेषकर दूरदराज़ के क्षेत्रों में।

- विविधता का अभाव: सर्वोच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या केवल 9.3% तथा उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीशों की संख्या केवल 13.4% है, जो असंतुलन को दर्शाता है।

- लैंगिक असमानता महिला-केंद्रित और लिंग-आधारित मुद्दों पर निर्णय लेने में संवेदनशीलता को प्रभावित करती है।

- इसके अलावा, सीमांत समुदायों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है, जिससे विश्वास एवं न्याय की धारणा प्रभावित होती है।

- अल्प प्रतिनिधित्व समावेशिता एवं लोकतांत्रिक वैधता को कम करता है।

- न्यायिक अतिक्रमण से तात्पर्य न्यायालयों द्वारा कार्यपालिका या विधायी कार्यों में हस्तक्षेप करके अपने अधिदेश का न्यायिक अतिक्रमण करना है।

- जैसा कि अनूप बरनवाल मामले में देखा गया, जहाँ अदालत ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिये नियम बनाए।

- इस तरह के हस्तक्षेप न्यायिक शक्तियों की सीमाओं पर सवाल उठाते हैं।

- जैसा कि अनूप बरनवाल मामले में देखा गया, जहाँ अदालत ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियों के लिये नियम बनाए।

- कार्यपालिका का हस्तक्षेप: न्यायमूर्ति मुरलीधर के स्थानांतरण जैसे मामले न्यायिक मामलों में कार्यपालिका के प्रभाव के संदर्भ में चिंता उत्पन्न करते हैं।

- बिना किसी स्पष्टीकरण के बार-बार स्थानांतरण से अटकलों और अविश्वास को बढ़ावा मिलता है।

- भ्रष्टाचार के आरोप: न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के आरोपों ने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, जिसमें एक न्यायाधीश के आवास से नकदी की कथित बरामदगी से जुड़ा मामला भी शामिल है, जिसके कारण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आंतरिक जाँच/इन-हाउस इन्क्वायरी की गई।

- एक अन्य मामले में अनियमित भूमि आवंटन के आरोप उच्च न्यायालय के एक वर्तमान न्यायाधीश से जुड़े थे।

- विचाराधीन कैदियों की अधिक जनसंख्या: जेल सांख्यिकी भारत रिपोर्ट- 2022 के अनुसार, 75.8% कैदी विचाराधीन हैं, जो दर्शाता है कि किस प्रकार सीमांत और गरीबों के लिये न्याय में असमान रूप से विलंब होता है।

- न्यायिक अभिगम में बाधाएँ: मुकदमेबाज़ी की उच्च लागत, भाषा संबंधी समस्याएँ और कानूनी जटिलताएँ न्यायिक सहायता तक समावेशी पहुँच को रोकती हैं।

- अनेक नागरिक कानूनी प्रणाली के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं या उसे समझने में असमर्थ रहते हैं।

- कानूनी सहायता का कम उपयोग: भारत की 80% से अधिक जनसंख्या के पात्र होने के बावजूद, वर्ष 1995 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की स्थापना के बाद से केवल 15 मिलियन लोगों ने कानूनी सहायता का लाभ उठाया है, जो इसके महत्त्वपूर्ण रूप से कम उपयोग को उजागर करता है।

- कानूनी सहायता के बारे में जागरूकता और गुणवत्ता प्रमुख चिंता का विषय बनी हुई है।

भारत में न्यायिक प्रणाली में सुधार के लिये क्या महत्त्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं?

- न्याय प्रदान करने के लिये मिशन: वर्ष 2011 में शुरू किये गए राष्ट्रीय न्याय वितरण और विधिक सुधार मिशन, का उद्देश्य विलंब में कमी और प्रणालीगत जवाबदेही है।

- न्यायिक बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा: केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से, न्यायालय भवनों और सुविधाओं के लिये 9,755 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं।

- ई-कोर्ट परियोजना का विस्तार: राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत वर्ष 2007 में शुरू की गई ई-कोर्ट परियोजना का उद्देश्य भारतीय न्यायपालिका को डिजिटल बनाना है, जिसका दूसरा चरण वर्ष 2023 में समाप्त होगा और तीसरा चरण ‘अभिगम और समावेशन’ पर केंद्रित होगा।

- दिसंबर 2024 तक, WAN परियोजना के तहत, 99.5% न्यायालय परिसरों को जोड़ दिया जाएगा, जिससे देश भर में 3,240 न्यायालयों और 1,272 जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव हो जाएगी।

- ई-सेवा केंद्रों का संचालन: डिजिटल डिवाइड को समाप्त करने के लिये, ज़िला न्यायालयों में 1,394 ई-सेवा केंद्र और उच्च न्यायालयों में 36 ई-सेवा केंद्र वकीलों एवं वादियों को ई-कोर्ट सेवाएँ प्रदान करते हैं, विशेष रूप से दूरदराज़ या कम संसाधन वाले क्षेत्रों में।

- फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना: जनवरी 2025 तक, 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 404 विशिष्ट POCSO अदालतों सहित 754 फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें कार्यरत हैं, जिन्होंने 3.06 लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया है।

- ADR तंत्र को मज़बूत किया गया: मध्यस्थता अधिनियम, 2023 मध्यस्थता के माध्यम से मुकदमे-पूर्व विवाद समाधान के लिये एक कानूनी कार्यढाँचा प्रदान करता है।

- तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 2024 में 1.14 करोड़ से अधिक मामलों का निपटारा किया गया, जो अदालत में लंबित मामलों को कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- लैंगिक संवेदीकरण प्रशिक्षण: लिंग, जाति और दिव्यांगता पर अवचेतन पूर्वाग्रह को दूर करने के लिये न्यायपालिका के नेतृत्व में प्रशिक्षण चल रहा है।

- लैंगिक रूढ़िवादिता पर विवरण पुस्तिका न्यायाधीशों को पक्षपातपूर्ण भाषा से बचने और लिंग-संवेदनशील न्यायिक तर्क को बढ़ावा देने के लिये मार्गदर्शन करती है।

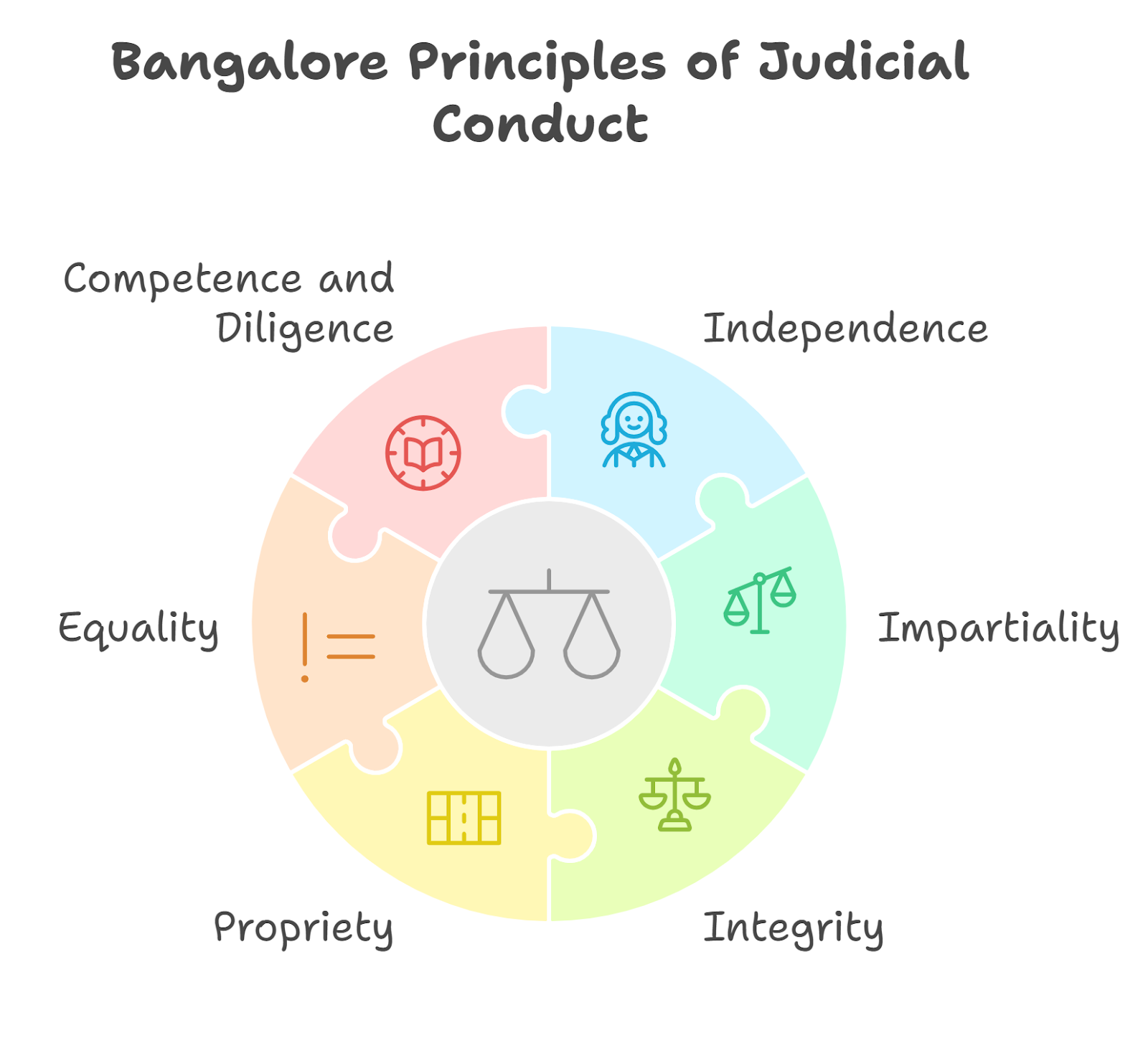

बंगलुरु न्यायिक आचार के सिद्धांत

- स्वतंत्रता: निष्पक्ष रूप से विधि का शासन बनाए रखने के लिये न्यायाधीशों को बाह्य प्रभाव से मुक्त रहना चाहिये।

- निष्पक्षता: सभी परिस्थितियों में बिना किसी पूर्वाग्रह या पक्षपात के निर्णय लिये जाने चाहिये।

- सत्यनिष्ठा: न्यायाधीशों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक आचरण में उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना चाहिये।

- औचित्य: व्यवहार से न्यायपालिका की निष्पक्षता और निष्ठा में जनता का विश्वास उत्पन्न होना चाहिये।

- समानता: न्यायालयों के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिये।

- योग्यता और परिश्रम: न्यायाधीशों को अद्यतन रहना चाहिये और कुशलतापूर्वक एवं जिम्मेदारी से अपने कर्त्तव्यों का पालन करना चाहिये।

बेहतर कार्यकुशलता के लिये भारत की न्यायपालिका को किस प्रकार सुदृढ़ बनाया जा सकता है?

- न्यायिक नियुक्तियों में सुधार और विविधता को बढ़ावा देना: न्यायिक नियुक्ति आयोग की शुरुआत करके कॉलेजियम प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये, जिससे सामाजिक, क्षेत्रीय और लैंगिक आधार पर पारदर्शिता, जवाबदेही एवं व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।

- अधीनस्थ स्तर पर योग्यता आधारित, एकसमान भर्ती के लिये अखिल भारतीय न्यायिक सेवा (AIJS) का गठन शामिल किया जाना चाहिये।

- रिक्तियों की भर्ती करना और कार्यनिष्पादन निगरानी को बढ़ाना: समयबद्ध नियुक्तियों को अनिवार्य बनाया जाना चाहिये और सभी स्तरों पर स्वीकृत न्यायिक शक्ति को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- निष्पादन मूल्यांकन प्रणालियाँ लागू की जानी चाहिये जो न्यायिक स्वतंत्रता और समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निर्णय के बीच संतुलन स्थापित करें।

- डिजिटल और भौतिक बुनियादी अवसंरचना को उन्नत करना: ई-कोर्ट और FASTER सिस्टम का विस्तार किया जाना चाहिये तथा दक्षता बढ़ाने के लिये AI-आधारित केस ट्रैकिंग में सुधार किया जाना चाहिये।

- इसके साथ ही, सभी न्यायालय स्तरों पर आधुनिक न्यायालय कक्षों, बुनियादी सुविधाओं और समर्पित सुविधाओं में निवेश किया जाना चाहिये।

- वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) और कानूनी सहायता को सुदृढ़ करना: न्यायिक भार को कम करने के लिये मुकदमा-पूर्व मध्यस्थता, लोक अदालतों और जागरूकता अभियानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

- विधिक सहायता के अभिगम का विस्तार किया जाना चाहिये, विशेष रूप से विचाराधीन कैदियों और सीमांत वादियों के लिये।

- विचाराधीन कैदियों और कमज़ोर समूहों के लिये समय पर न्याय सुनिश्चित करना: जमानत की सुनवाई को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, फास्ट-ट्रैक तंत्र शुरू किये जाने चाहिये और वंचित कैदियों के लिये कानूनी सहायता में सुधार किया जाना चाहिये, जो विचाराधीन आबादी का बड़ा हिस्सा हैं।

- न्यायिक जवाबदेही और शिकायत निवारण में सुधार: आंतरिक न्यायिक जाँच तंत्र में सुधार किया जाना चाहिये और कदाचार के आरोपों को पारदर्शी तरीके से निपटाने के लिये स्वतंत्र न्यायिक शिकायत आयोग की स्थापना की जानी चाहिये।

- सतत् शिक्षा और करुणा प्रशिक्षण को संस्थागत बनाना: वैश्विक मॉडलों के आधार पर सिंगापुर के अनिवार्य सतत् व्यावसायिक विकास (CPD) मॉड्यूल को लागू किया जाना चाहिये और जन-केंद्रित न्याय को बढ़ावा देने की दिशा में न्यायाधीशों के लिये सहानुभूति एवं मानवाधिकार प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिये।

- पारदर्शिता और सार्वजनिक सहभागिता को बढ़ाना: कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, बहुभाषी निर्णय जारी किया जाना चाहिये और लोक विश्वास एवं अभिगम हेतु कानूनी साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष:

भारत में न्यायिक सुधार को प्रकरणीय आक्रोश से आगे बढ़कर गहरी जड़ें जमाए हुए संरचनात्मक मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पारदर्शिता, समय पर न्याय और योग्यता आधारित नियुक्तियाँ सुनिश्चित करना जनता के विश्वास एवं संवैधानिक मूल्यों दोनों को बनाए रखने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. "न्यायिक स्वतंत्रता आवश्यक है, लेकिन निरपेक्ष नहीं।" न्यायिक नियुक्तियों और जवाबदेही पर हाल की बहसों के आलोक में, चर्चा कीजिये कि भारत स्वतंत्रता एवं पारदर्शिता के बीच संतुलन कैसे बना सकता है। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्स:प्रश्न 1. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर:(c) मेन्सप्रश्न 1. विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिये उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिये। (2021) प्रश्न 2. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017) |