आंतरिक सुरक्षा

तकनीक संचालित सीमा सुरक्षा और भारत

- 09 Apr 2025

- 18 min read

प्रिलिम्स के लिये:व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS), वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, एकीकृत चेक पोस्ट (ICP), वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 मेन्स के लिये:सीमा सुरक्षा - तकनीकी एकीकरण, आवश्यकता, संबंधित पहल, चुनौतियाँ और आगे की राह |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

जम्मू और कश्मीर के कठुआ की यात्रा के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री ने चार वर्षों के भीतर संपूर्ण भारत-पाकिस्तान सीमा को व्यापक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के अंतर्गत लाने की योजना की घोषणा की।

- यह कदम मार्च 2025 में कठुआ के निकट हुए आतंकवादी हमले के बाद उठाया गया है, जिसने उन्नत, प्रौद्योगिकी-संचालित सीमा सुरक्षा उपायों की आवश्यकता को रेखांकित किया था।

- इस पहल के भाग के रूप में, सीमा सुरक्षा को बढ़ाने के लिये एंटी ड्रोन सिस्टम, टनल डिटेक्शन सिस्टम, तथा हाई-मास्ट लाइटिंग और वॉचटावर विकास के प्रमुख क्षेत्र होंगे।

भारत के लिये उन्नत सीमा प्रबंधन क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- सीमा पार आतंकवाद: पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठनों (जैसे, लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद) से लगातार खतरों के कारण, विशेष रूप से भारत-पाकिस्तान सीमा और नियंत्रण रेखा (LoC) पर चौबीसों घंटे निगरानी की आवश्यकता होती है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2016 का उरी हमला और वर्ष 2019 का पुलवामा हमला दोनों ही इन आतंकवादी समूहों द्वारा किये गए थे।

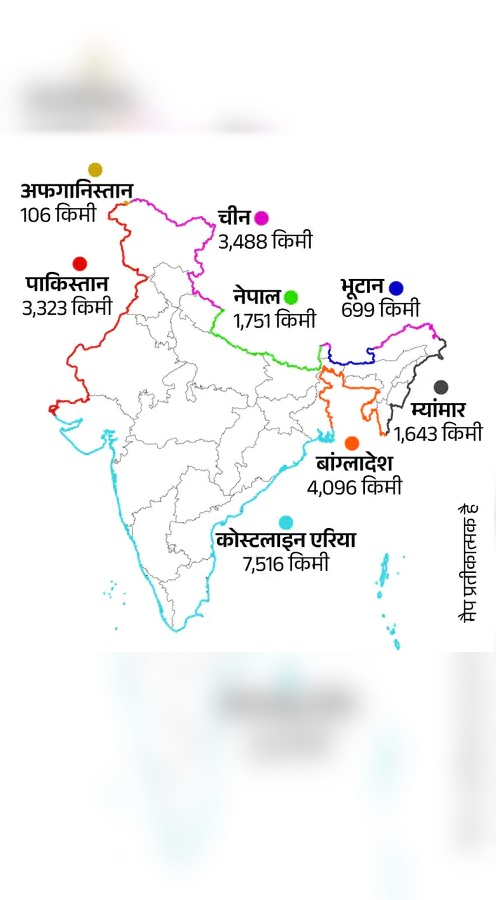

- भारत -पाकिस्तान सीमा 3,323 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 744 किलोमीटर नियंत्रण रेखा और जम्मू-कश्मीर में लगभग 200 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा शामिल है - यह क्षेत्र प्रायः घुसपैठ और सीमा पार आतंकवाद द्वारा लक्षित होता है।

- वर्ष 2021 से अब तक जम्मू क्षेत्र से 30 से अधिक आतंकवाद संबंधी घटनाएँ सामने आई हैं।

- तस्करी, हथियारों और मादक पदार्थों के व्यापार से निपटना: भारत की खुली सीमाओं, विशेषकर पंजाब, जम्मू और पूर्वोत्तर में, प्रायः मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और जाली मुद्रा की आवाजाही के लिये उपयोग किया जाता है।

- प्रभावी सीमा प्रबंधन अवैध वस्तुओं के प्रवाह को रोकता है जो आंतरिक अपराध और उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं।

- एक हालिया उदाहरण में मार्च 2025 में पंजाब पुलिस द्वारा एक सीमा पार ड्रग कार्टेल का भंडाफोड़ शामिल है, जो 'डेथ क्रिसेंट' द्वारा भारत के लिये उत्पन्न मुद्दे को उज़ागर करता है।

- डेथ क्रिसेंट में अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान शामिल हैं, जो भारत में हेरोइन की तस्करी का प्राथमिक स्रोत है।

- सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को सुगम बनाना: सुरक्षा जोखिमों के कारण सीमावर्ती क्षेत्र प्रायः अविकसित रह जाते हैं। सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे को मज़बूत करने से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जैसी योजनाओं को लागू करना संभव हो सकेगा।

- यह वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गाँवों का विस्तार करने के चीन के प्रयासों का मुकाबला करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- राष्ट्रीय संप्रभुता और रणनीतिक प्रतिरोध को मज़बूत करना: दृश्यमान, सुव्यवस्थित सीमाएँ संप्रभुता के प्रतीक के रूप में कार्य करती हैं।

- वे प्रतिकूल गतिविधियों को रोकने में मदद करते हैं और भारत के अपने क्षेत्र पर दृढ़ नियंत्रण को दर्शाते हैं, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश जैसे विवादित क्षेत्रों में (चीन ने हाल ही में अपने नए जारी मानचित्र में इस क्षेत्र पर दावा किया है)।

सीमा प्रबंधन के लिये भारत की मौजूदा पहल क्या हैं?

- व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली (CIBMS): सभी स्तरों पर बेहतर स्थितिजन्य जागरूकता सुनिश्चित करने तथा भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर किसी भी स्थिति पर त्वरित प्रतिक्रिया करने के लिये CIBMS को डिजाइन किया गया है।

- यह जनशक्ति, सेंसर, संचार नेटवर्क, खुफिया जानकारी और कमांड नियंत्रण प्रणालियों को एक एकीकृत सेटअप में लाता है।

- एकीकृत चेक पोस्ट (ICP): अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर एकीकृत चेक पोस्ट का उद्देश्य सीमा पार लोगों और वस्तुओं की सुचारू, सुरक्षित और कुशल आवाजाही सुनिश्चित करना है।

- सीमा अवसंरचना विकास: वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम,और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत, अवसंरचना उन्नयन से रक्षा और स्थानीय विकास दोनों में मदद मिलती है।

- सीमा अवसंरचना और प्रबंधन (BIM) योजना: इसका उद्देश्य सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे, जैसे सीमा बाड़, सीमा सड़कें और अन्य संबंधित सुविधाओं के विकास पर केंद्रित परियोजनाओं को कार्यान्वित करके देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सुरक्षा को मज़बूत करना है।

- स्मार्ट फेंसिंग: संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में निगरानी और नियंत्रण को मज़बूत करने के लिये तकनीकी रूप से उन्नत सीमा सुरक्षा बुनियादी ढाँचे को डिज़ाइन किया गया है।

- इस पहल के हिस्से के रूप में, गृह मंत्रालय भारत-म्याँमार सीमा पर 100 किलोमीटर की स्मार्ट फेंसिंग प्रणाली बनाने की योजना बना रहा है।

और पढ़ें: भारत की सीमा और उसका प्रबंधन

सीमा पर निगरानी के वैश्विक मॉडल

|

देश |

सीमा निगरानी मॉडल |

प्रमुख विशेषताएँ |

|

USA |

इंटीग्रेटेड फिक्स्ड टावर्स और SBInet |

फिक्स्ड और मोबाइल वीडियो निगरानी प्रणाली, थर्मल इमेजिंग उपकरण, रडार, ग्राउंड सेंसर और रेडियो फ्रीक्वेंसी सेंसर। |

|

इज़राइल |

स्मार्ट फेंस टेक्नोलॉजी |

AI-सक्षम प्रणालियाँ, भूमिगत सेंसर, गति पहचान और चेहरे की पहचान। |

|

चीन |

BeiDou उपग्रह-आधारित निगरानी |

स्मार्ट टावर, उपग्रह से जुड़ा सीमा प्रबंधन। |

|

यूरोपीय संघ |

EUROSUR |

ड्रोन, उपग्रह और AI-आधारित विश्लेषण का उपयोग करके वास्तविक समय की निगरानी। |

|

दक्षिण कोरिया |

विसैन्यीकृत क्षेत्र निगरानी |

हीट सेंसर, भूकंपीय सेंसर, स्मार्ट फेंस, और ड्रोन समर्थन के साथ चौबीसों घंटे मानव निगरानी। |

नोट: अमेरिका और इज़राइल जैसे कुछ देशों ने सुरक्षा चिंताओं को दूर करने और अवैध गतिविधियों पर नियंत्रण करने के लिये बॉर्डर वाॅल बनाने पर विचार किया है, जैसे कि अमेरिका-मेक्सिको बॉर्डर वाॅल और इज़राइल का वेस्ट बैंक बैरियर, जिसका उद्देश्य अवैध आव्रजन और तस्करी पर अंकुश लगाना है।

तकनीक आधारित सीमा सुरक्षा हेतु भारत की योजना से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- भूभाग की जटिलता और अनुकूलन की आवश्यकताएँ: पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा मरुस्थलीय, दलदली भूमि और पर्वतीय इलाकों तक विस्तृत है, जिससे एक समान अनुवीक्षण मॉडल अप्रभावी हो जाता है। स्थानीय परिस्थितियों, विशेष रूप से वनों और पर्वतों (कश्मीर घाटी) के अनुकूल तकनीक को अपनाना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है।

- अंतर-एजेंसी समन्वय अभाव: प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिये सीमा सुरक्षा बल (BSF), भारतीय सेना, आसूचना ब्यूरो, स्थानीय पुलिस और केंद्रीय मंत्रालयों के बीच निर्बाध सहयोग की आवश्यकता होती है।

- हालाँकि, क्षेत्राधिकारों में अतिव्यापन, वास्तविक समय में आसूचना साझा करने की कमी, तथा एकीकृत कमान संरचना के अभाव से सामान्यतः घुसपैठ अथवा ड्रोन घुसपैठ के दौरान अनुक्रिया करने में देरी होती है।

- तकनीकी विश्वसनीयता और अनुरक्षण: ड्रोन और सेंसर जैसे उच्च तकनीक वाले निगरानी उपकरणों को नियमित अनुरक्षण और विशेषज्ञ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है।

- ऋतुओं की विषम स्थिति (राजस्थान में अत्यधिक उष्णता, जम्मू-कश्मीर में शीत और कोहरा) से प्रायः उपकरणों का निष्पादन प्रभावित होता है।

- इससे ज़मीन पर इन उपकरणों की स्थिरता और चिरस्थायित्व को लेकर प्रश्न किये जाते हैं।

- वित्तीय और तार्किक बाधाएँ: हालाँकि सरकार ने "पर्याप्त बजट" होने का आश्वासन दिया है, लेकिन बृहद स्तर पर निगरानी कार्यान्वयन हेतु उच्च पूंजी और परिचालन व्यय की आवश्यकता है।

- कुशल परियोजना प्रबंधन और उपयुक्त विक्रेता जवाबदेही, विशेष रूप से दूरदराज़ के क्षेत्रों में उपकरणों की खरीद, परिनियोजन और जीवनचक्र अनुरक्षण के लिये आवश्यक है।

- नागरिक स्वतंत्रता और पर्यावरण संबंधी चिंताएँ: अनुवीक्षण तंत्र के वर्द्धन को गोपनीयता सुरक्षा और पारिस्थितिकी संबंधी चिंताओं के साथ संतुलित किया जाना चाहिये।

- उदाहरण के लिये, वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 के तहत सीमा के 100 किलोमीटर के भीतर रणनीतिक परियोजनाओं को वन मंज़ूरी से छूट प्रदान की गई है, जिससे विशेषकर जनजातीय और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में वनोन्मूलन और विस्थापन को लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।

भारत की सीमाएँ और उन पर परिनियोजित सेनाएँ

|

सीमा |

परिनियोजित बल |

|

भारत-नेपाल सीमा |

|

|

भारत-पाकिस्तान सीमा |

|

|

भारत-चीन सीमा |

|

|

भारत-बांग्लादेश सीमा |

सीमा सुरक्षा बल (BSF) |

|

भारत-भूटान सीमा |

सशस्त्र सीमा बल (SSB) |

|

भारत-म्यांमार सीमा |

|

|

भारत-श्रीलंका समुद्री सीमा |

तकनीक आधारित सीमा सुरक्षा में तेज़ी लाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- संवेदनशील क्षेत्रों में त्वरित परिनियोजन: जम्मू और पंजाब जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, जहाँ घुसपैठ के प्रयास बढ़ गए हैं।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2024 के पुंछ आतंकवादी हमले से वन क्षेत्रों की सुभेद्यताएँ उजागर हुईं, तथा ऐसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और ड्रोन आधारित टोही की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) और स्वदेशी नवाचार: भारत को लागत प्रभावी निगरानी प्रणाली विकसित करने के लिये iDEX (रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार) के तहत स्टार्टअप का लाभ उठाना चाहिये।

- उदाहरण के लिये, मुंबई स्थित ड्रोन निर्माता कंपनी आइडियाफोर्ज पूर्व में भारतीय सेना और BSF को दुर्गम क्षेत्रों में निगरानी के लिये ड्रोन की आपूर्ति कर चुकी है।

- गश्त अनुकूलन के लिये AI और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग: प्रोजेक्ट हिमशक्ति जैसे मॉडल का विस्तार किया जाना चाहिये, जो उपग्रह इमेजरी को संसाधित करने और पूर्वी लद्दाख में सीमा पार आवाजाही का पूर्वानुमान करने हेतु AI के उपयोग पर आधारित है।

- गश्ती योजना को बेहतर बनाने और अचानक होने वाली घुसपैठ की घटनाओं को कम करने के लिये पश्चिमी सीमा पर भी इसी प्रकार का नीति क्रियान्वित की जा सकती है।

- समन्वय के लिये एकीकृत सीमा कमान: अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (CBP) मॉडल की तरह एक एकीकृत कमान को संस्थागत बनाया जाना चाहिये, जो एक केंद्रीय प्रणाली के तहत सीमा बलों, आव्रजन और निगरानी का समन्वय करता है।

- भारत BSF, सेना, CRPF और आसूचना एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिये इसका अनुकरण कर सकता है।

- उपग्रह निगरानी और GIS मानचित्रण का एकीकरण: भारत को वास्तविक समय सीमा निगरानी के लिये कार्टोसैट के उपयोग का विस्तार करना चाहिये और सुदूर क्षेत्रों में सुरक्षा बलों के बीच निर्बाध समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्नत संचार के लिये GSAT-7 (रुक्मिणी) का उपयोग करना चाहिये।

- उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह इनपुट घुसपैठ-प्रवण क्षेत्रों के मानचित्रण और वास्तविक समय ट्रैकिंग में सहायता कर सकते हैं।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत की सीमा प्रबंधन चुनौतियों के संदर्भ में, आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. सीमा पार से शत्रुओं द्वारा हथियार/गोला-बारूद, ड्रग्स आदि मानवरहित हवाई वाहनों (यू.ए.वी.) की मदद से पहुँचाया जाना हमारी सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा है। इस खतरे से निपटने के लिये किये जा रहे उपायों पर टिप्पणी कीजिये। (2023) प्रश्न. प्रभावी सीमावर्ती क्षेत्र प्रबंधन हेतु हिंसावादियों को स्थानीय समर्थन से वंचित करने के आवश्यक उपायों की विवेचना कीजिये और स्थानीय लोगों में अनुकूल धारणा प्रबंधन के तरीके भी सुझाइये। (2020) प्रश्न. दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिये। (2016) प्रश्न. भारत की सुरक्षा को गैर-कानूनी सीमा पार प्रवसन किस प्रकार एक खतरा प्रस्तुत करता है? इसे बढ़ावा देने के कारणों को उजागर करते हुए ऐसे प्रवसन को रोकने की रणनीतियों का वर्णन कीजिये। (2014) प्रश्न. दक्षिण एशिया के अधिकतर देशों तथा म्याँमार से लगी विशेषकर लंबी छिद्रिल सीमाओं की दृष्टि से भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ सीमा प्रबंधन से कैसे जुड़ी हैं? (2013) |