प्रारंभिक परीक्षा

लघु बचत योजनाओं में ब्याज दर समायोजन

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि खाता योजना (SSAS) पर रिटर्न 8% से बढ़ाकर 8.2% और 3-वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉज़िट स्कीम (POTDS) पर रिटर्न 7% से बढ़ाकर 7.1% करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2024 की तिमाही, जबकि अन्य सभी लघु बचत योजनाओं के लिये ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा गया है।

सुकन्या समृद्धि खाता योजना क्या है?

- परिचय:

- सुकन्या समृद्धि खाता योजना (SSAS) वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से एक बालिका के लिये एक छोटी जमा योजना है और इसे ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है।

- यह योजना किसी लड़की/बालिका की शिक्षा और विवाह के खर्चों को पूरा करने के लिये सरकार की एक पहल है।

- सुकन्या समृद्धि खाता योजना (SSAS) वित्त मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से एक बालिका के लिये एक छोटी जमा योजना है और इसे ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है।

- पात्रता:

- ऐसी कोई भी बालिका जो खाता खोलने से लेकर इसकी परिपक्वता/क्लोज़र की अवधि तक भारतीय निवासी हो।

- यह खाता अभिभावकों में से किसी एक द्वारा उस बालिका के नाम पर खोला जा सकता है, जिसने खाता खोलने की तारीख तक 10 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की हो।

- इस योजना के तहत एक परिवार बालिकाओं के लिये अधिकतम दो खाते खोल सकता है। हालाँकि, अपवादों में पहले या दूसरे क्रम में पैदा हुए जुड़वाँ या तीन बच्चों के लिये दो से अधिक खाते खोलने की अनुमति होती है, जो एक हलफनामे/शपथपत्र और जन्म प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित होते हैं।

- लाभ:

- योजना के तहत न्यूनतम निवेश की राशि 250 रुपए तथा अधिकतम निवेश की राशि 1,50,000 रुपए प्रतिवर्ष है एवं मैच्योरिटी/परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है।

- वर्तमान में SSAS में कई कर लाभ हैं और सभी लघु बचत योजनाओं में इसकी ब्याज दर सबसे अधिक है।

- योजना के तहत न्यूनतम निवेश की राशि 250 रुपए तथा अधिकतम निवेश की राशि 1,50,000 रुपए प्रतिवर्ष है एवं मैच्योरिटी/परिपक्वता अवधि 21 वर्ष है।

डाकघर सावधि जमा योजना क्या है?

- परिचय:

- POTDS को राष्ट्रीय बचत समय जमा योजना के रूप में भी जाना जाता है, यह एक सरकार समर्थित बचत विकल्प है जो व्यक्तियों को एक निश्चित अवधि के लिये राशि जमा करने और अपने निवेश पर पूर्व निर्धारित ब्याज दर अर्जित करने की अनुमति देता है। यह योजना इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) द्वारा शुरू की गई है।

- POTDS की विशेषताएँ:

- यह अलग-अलग परिपक्वता अवधि वाले चार प्रकार के खाते प्रदान करती है: 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 5 वर्ष।

- यह 100 रुपए के गुणकों में 1,000 रुपए से लेकर किसी भी राशि तक जमा करने की अनुमति देता है।

- यह संयुक्त खाते, लघु खाते और नामांकन सुविधा की अनुमति देता है।

- यह आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C के तहत 5-वर्षीय खाते के लिये आयकर लाभ प्रदान करता है।

- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80C, व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) द्वारा किये गए कुछ निवेशों एवं खर्चों के लिये सकल कुल आय से कटौती की अनुमति देती है।

- इससे विशिष्ट तरीकों से बचत और निवेश को प्रोत्साहन मिलता है, जिसके तहत कर योग्य देय कम होता है तथा करदाताओं को कर लाभ मिलता है।

प्रारंभिक परीक्षा

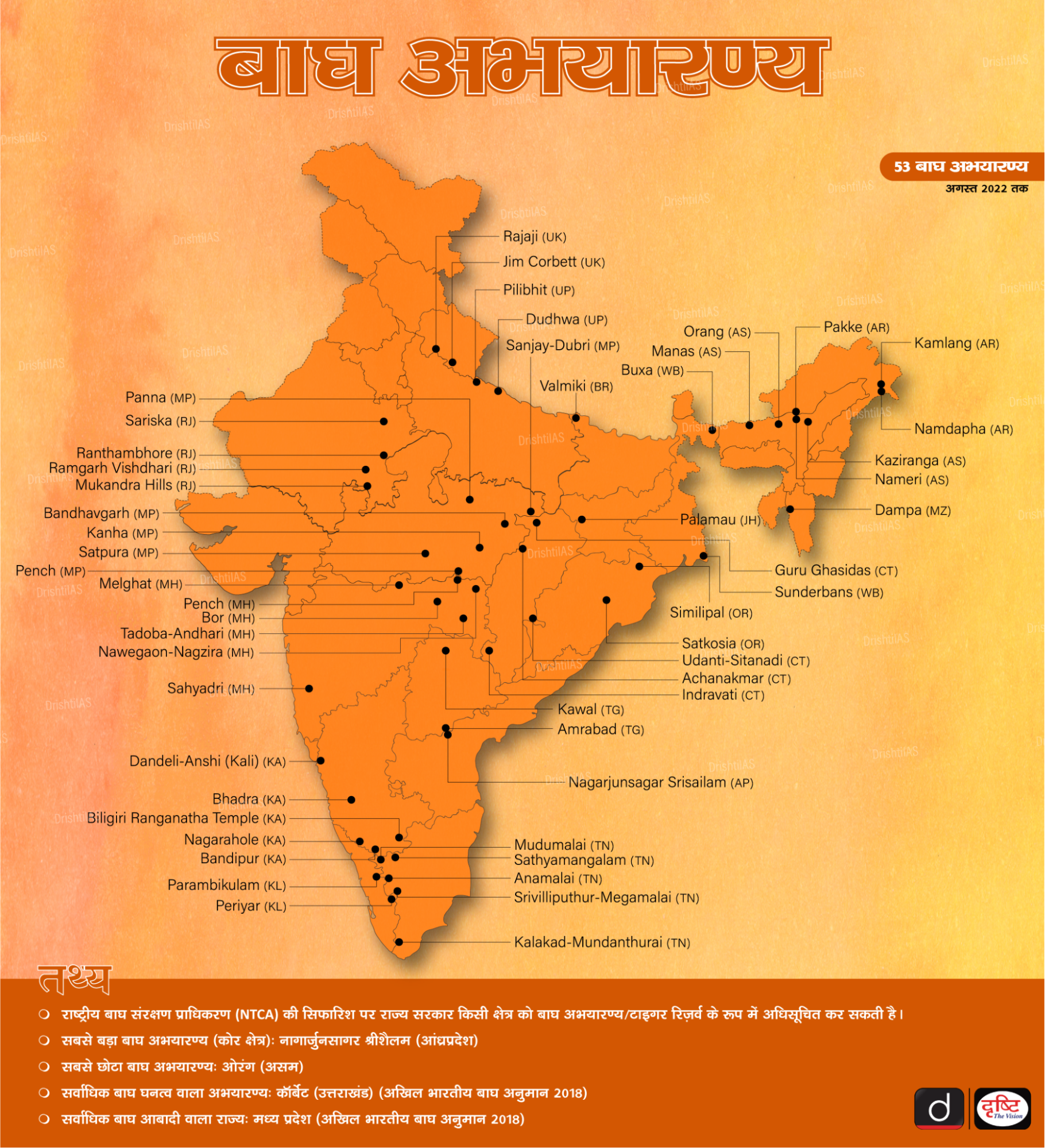

बुक्सा टाइगर रिज़र्व

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

पश्चिम बंगाल के बुक्सा टाइगर रिज़र्व (Buxa Tiger Reserve- BTR) में 23 साल के अंतराल के बाद दो सालों में दूसरी बार बाघ (Tiger) की वापसी देखी गई, जिससे एक समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र और बाघों की आबादी में वृद्धि होने की उम्मीद है।

बुक्सा टाइगर रिज़र्व के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय:

- बुक्सा टाइगर रिज़र्व और नेशनल पार्क 760 वर्ग किलोमीटर में फैला है तथा उत्तरी बंगाल के अलीपुरद्वार ज़िले में स्थित है।

- बुक्सा टाइगर रिज़र्व की उत्तरी सीमा भूटान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ लगती है। सिंचुला पहाड़ी शृंखला बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी किनारे पर स्थित है तथा पूर्वी सीमा असम राज्य को स्पर्श करती है।

- टाइगर रिज़र्व में बहने वाली मुख्य नदियाँ- संकोश, रैदक, जयंती, चुर्निया, तुरतुरी, फशखवा, दीमा और नोनानी हैं।

- गलियारा कनेक्टिविटी:

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority- NTCA) के अनुसार, बुक्सा टाइगर रिज़र्व की कॉरिडोर कनेक्टिविटी की सीमाएँ उत्तर में भूटान के जंगलों को, पूर्व में कोचुगाँव के जंगलों और मानस टाइगर रिज़र्व तथा पश्चिम में जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान को स्पर्श करती हैं।

- रिज़र्व की कनेक्टिविटी बंगाल बाघों के प्रवासन तथा आनुवंशिक विविधता को बढ़ावा देने में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करती है।

- राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (National Tiger Conservation Authority- NTCA) के अनुसार, बुक्सा टाइगर रिज़र्व की कॉरिडोर कनेक्टिविटी की सीमाएँ उत्तर में भूटान के जंगलों को, पूर्व में कोचुगाँव के जंगलों और मानस टाइगर रिज़र्व तथा पश्चिम में जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान को स्पर्श करती हैं।

- वनस्पतिजात:

- इसके प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में साल, चैंप, गमर, सिमुल तथा चिक्रासी शामिल हैं, जो रिज़र्व के विविध एवं जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देते हैं।

- प्राणिजात:

- इसकी प्राथमिक वन्यजीव प्रजातियों में एशियाई हाथी, बाघ, गौर (भारतीय बाइसन), जंगली सूअर, साम्भर तथा जंगली कुत्ता (ढोल) शामिल हैं।

- बक्सा टाइगर रिज़र्व में संकटग्रस्त जातियों में तेंदुआ बिल्ली (Leopard cat), बंगाल फ्लोरिकन, रीगल अजगर, चीनी पैंगोलिन, हिस्पिड खरगोश तथा हॉग हिरण शामिल हैं।

- संरक्षण पहल:

- बाघों के शिकार आधार को बढ़ाने, उनकी वापसी के लिये अनुकूल परिस्थितियों को बढ़ावा देने एवं सफल संरक्षण प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिये रिज़र्व में चीतल (चित्तीदार हिरण) की संख्या में वृद्धि करना।

- बाघों तथा अन्य वन्यजीवों के लिये एक आदर्श आवास बनाने के लिये घासस्थल का विस्तार करने हेतु सक्रिय उपाय किये गए हैं।

- मानव व वन्यजीवों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व में सरलता लाने हेतु मानव हस्तक्षेप कम करने, घुसपैठ पर अंकुश लगाने तथा अतिक्रमण को नियंत्रित करने के लिये केंद्रित पहल की शुरुआत की गई है।

- टाइगर ऑग्मेंटेशन प्रोजेक्ट वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था, इस सहयोगी परियोजना में राज्य वन विभाग, भारतीय वन्यजीव संस्थान और NTCA शामिल हैं, जो बाघों की जीवसंख्या की निगरानी तथा इनकी वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

पश्चिम बंगाल में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान

- सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान

- नेओरा वैली राष्ट्रीय उद्यान

- सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान

- जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान

- सुंदरबन टाइगर रिज़र्व

- मयूरझरना हाथी रिज़र्व

- पूर्वी डुआर्स हाथी रिज़र्व

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:निम्नलिखित बाघ आरक्षित क्षेत्रों में "क्रांतिक बाघ आवास (Critical Tiger Habitat)" के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? (2020) (a) कॉर्बेट उत्तर: (c)

क्रांतिक बाघ आवास का क्षेत्र:

|

प्रारंभिक परीक्षा

लिक्विड नैनो यूरिया की प्रभावकारिता

स्रोत: डाउन टू अर्थ

पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (Punjab Agricultural University- PAU) के वैज्ञानिकों द्वारा लिक्विड नैनो यूरिया की प्रभावकारिता पर दो वर्ष के क्षेत्रीय प्रयोग में पारंपरिक नाइट्रोजन (N) युक्त उर्वरक अनुप्रयोग की तुलना में चावल तथा गेहूँ की उपज में अत्यधिक कमी पाई गई है।

- वर्तमान निष्कर्ष, पारंपरिक यूरिया के समतुल्य नैनो यूरिया तथा फसल की उपज को बनाए रखने में इसकी प्रभावकारिता का पता लगाने के लिये 5-7 वर्षों तक के अतिरिक्त दीर्घकालिक क्षेत्र मूल्यांकन की आवश्यकता पर ज़ोर देते हैं।

लिक्विड नैनो यूरिया की प्रभावकारिता से संबंधित मुख्य निष्कर्ष क्या हैं?

- उपज में कमी:

- पारंपरिक नाइट्रोजन उर्वरकों की तुलना में नैनो यूरिया का उपयोग करने पर फसल की उपज में उल्लेखनीय कमी आई है।

- विशेष रूप से गेहूँ की उपज में 21.6% तथा चावल की उपज में 13% की कमी आई है।

- अनाज में नाइट्रोजन की मात्रा:

- नैनो यूरिया के प्रयोग से चावल तथा गेहूँ दोनों फसलों के अनाज में नाइट्रोजन की मात्रा में कमी आई है।

- चावल और गेहूँ के अनाज में नाइट्रोजन की मात्रा में क्रमशः 17 व 11.5% की कमी हुई है।

- अनाज में नाइट्रोजन की मात्रा में कमी उपज फसलों में प्रोटीन के स्तर में कमी को दर्शाती है।

- यह भारत जैसे देश में चिंता का विषय है जहाँ चावल और गेहूँ प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने वाले मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। फसलों में प्रोटीन की मात्रा कम होने से जनसंख्या की प्रोटीन ऊर्जा आवश्यकताएँ प्रभावित हो सकती है।

- लागत तुलना:

- नैनो यूरिया फॉर्मूलेशन की लागत दानेदार यूरिया की तुलना में 10 गुना अधिक है जिसके प्रयोग से किसानों की कृषि लागत बढ़ जाती है।

- फसल बायोमास और जड़ का आयतन:

- नैनो यूरिया के प्रयोग से सतह के ऊपर बायोमास और जड़ों के आयतन में कमी आई। इसके आयतन में इस कमी के परिणामस्वरूप जड़ की सतह का क्षेत्रफल कम हो गया, जिससे जड़ों द्वारा पोषक तत्त्व ग्रहण करने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है।

तरल नैनो यूरिया (Liquid Nano Urea) क्या है?

- परिचय:

- यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। यह यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्त्व (तरल) है।

- यूरिया सफेद रंग का एक रासायनिक नाइट्रोजन उर्वरक है, जो कृत्रिम रूप से नाइट्रोजन प्रदान करता है तथा पौधों के लिये एक आवश्यक प्रमुख पोषक तत्त्व है।

- नैनो यूरिया को पारंपरिक यूरिया के स्थान पर विकसित किया गया है और यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को न्यूनतम 50 प्रतिशत तक कम कर सकता है।

- इसकी 500 मिली.की एक बोतल में 40,000 मिलीग्राम/लीटर नाइट्रोजन होती है, जो सामान्य यूरिया के एक बैग/बोरी के बराबर नाइट्रोजन युक्त पोषक तत्त्व प्रदान करेगी।

- तरल नैनो यूरिया को जून 2021 में भारतीय किसान और उर्वरक सहकारी लिमिटेड (Indian Farmers and Fertiliser Cooperative- IFFCO) द्वारा लॉन्च किया गया था।

- यह नैनो कण के रूप में यूरिया का एक प्रकार है। यह यूरिया के परंपरागत विकल्प के रूप में पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करने वाला एक पोषक तत्त्व (तरल) है।

- निर्माण:

- इसे स्वदेशी रूप से नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर (कलोल, गुजरात) में आत्मनिर्भर भारत अभियान और आत्मनिर्भर कृषि की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित किया गया है।

- भारत अपनी यूरिया की ज़रूरतों को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भर है।

- अनुप्रयोग:

- यह उर्वरक एक पत्तेदार स्प्रे है, जिसका अर्थ है कि इसका उपयोग केवल फसलों पर पत्तियाँ आने के बाद ही किया जाना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:Q. भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) व्याख्या:

अतः विकल्प (b) सही है। |

विविध

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 05 जनवरी, 2024

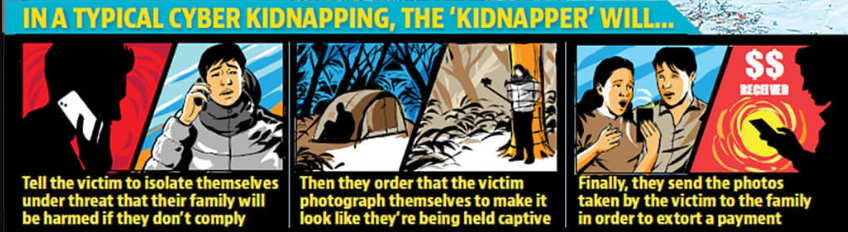

साइबर किडनैपिंग

हाल ही में एक चीनी छात्र जो ‘साइबर किडनैपिंग’ का शिकार हुआ था, यूटा के ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षित पाया गया था। अधिकारियों को पता चला कि चीन के उसके माता-पिता ने उसे खोजने से पहले ही एक बड़ी फिरौती का भुगतान कर दिया था।

- साइबर किडनैपिंग एक ऐसे अपराध को संदर्भित करता है जहाँ ‘अपहरणकर्त्ता’ अपने शिकार को छिपने के लिये मना लेते हैं और फिर फिरौती के लिये अपने प्रियजनों से संपर्क करते हैं।

- इस प्रकार की किडनैपिंग में, पीड़ित का अपहरण नहीं किया जाता है बल्कि उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे खतरे में हैं।

- ‘अपहरणकर्त्ता’, हालाँकि शारीरिक रूप से मौजूद नहीं होते हैं, वीडियो-कॉल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पीड़ित की ऑनलाइन निगरानी करते हैं।

- वे पीड़ित या उनके परिवार को हिंसा की धमकी दे सकते हैं या वे अपहरण के नकली सबूत, जैसे फ़ोटो या वीडियो बना सकते हैं।

और पढ़ें: साइबर अपराध

राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023

हाल ही में युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार (RKPP), 2023 की घोषणा की। कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन की श्रेणी में ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को सम्मानित किया गया है। उभरती युवा प्रतिभाओं की पहचान कर उनके विकास में योगदान देने के लिये जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी, बेंगलुरु को पुरस्कृत किया गया है।

- वर्ष 2009 में सरकार द्वारा शुरू की गई RKPP उन कॉर्पोरेट संस्थाओं (निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों), खेल नियंत्रण बोर्डों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेल निकायों सहित गैर सरकारी संगठनों को दी जाती है, जिन्होंने खेल को बढ़ावा देने तथा खेल विकास के क्षेत्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

- भारत के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में शामिल अन्य पाँच प्रमुख पुरस्कार हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद (MAKA) ट्रॉफी।

और पढ़ें: राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022

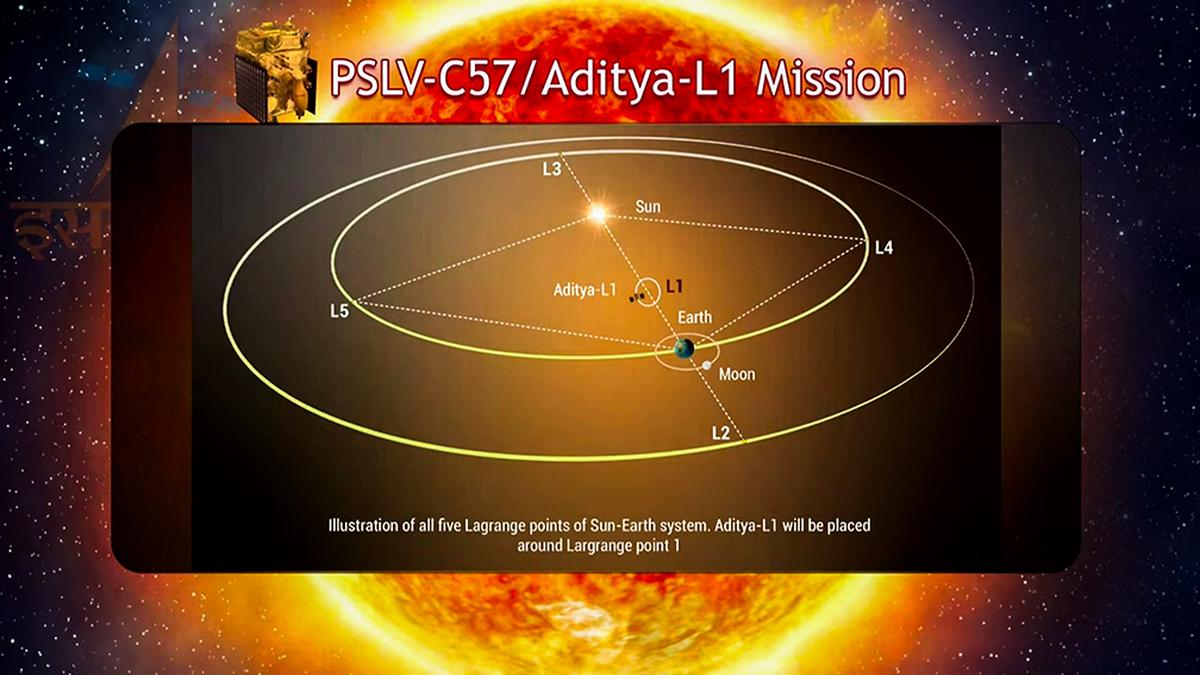

आदित्य-L1, L1 कक्षा में पहुँचा

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) के वैज्ञानिक आदित्य-L1 को पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी. दूर स्थित लैग्रेंजियन बिंदु (L1) के समीप की कक्षा में स्थापित करने के उद्देश्य से एक ऑपरेशन की योजना पर काम कर रहे हैं।

- सूर्य का अध्ययन करने के लिये समर्पित पहली भारतीय अंतरिक्ष-आधारित वेधशाला, आदित्य-L1 को सितंबर 2023 में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C57 रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था।

- L1 बिंदु के चारों ओर हेलो कक्षा में एक उपग्रह स्थापित करने से सूर्य का निरंतर अवलोकन बिना किसी आच्छादन अथवा ग्रहण के किया जा सकता है, जिससे सौर गतिविधियों की निगरानी करने में लाभ मिलता है।

- L1 पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किमी. दूर है तथा पृथ्वी से L1 की दूरी पृथ्वी-सूर्य की दूरी का लगभग 1% है।

- लैग्रेंज बिंदु अंतरिक्ष में स्थित वे स्थान हैं जहाँ दो विशाल पिंडों (जैसे– सूर्य और पृथ्वी) का गुरुत्वाकर्षण बल एक छोटी वस्तु (जैसे– अंतरिक्ष यान) के स्थान पर बने रहने के लिये अभिकेंद्रीय बल को संतुलित करता है।

- अंतरिक्ष यान ईंधन की खपत को कम करने तथा अंतरिक्ष यान को कुशलतापूर्वक अपनी स्थिति बनाए रखने की अनुमति देने के लिये इन बिंदुओं का लाभ उठाता है।

- आदित्य-L1 में प्रकाशमंडल (सूर्य की प्रत्यक्ष सतह), क्रोमोस्फीयर (प्रकाशमंडल तथा कोरोना के बीच की दूसरी परत) एवं कोरोना (सूर्य की सबसे बाह्य परत) का निरीक्षण करने हेतु सात पेलोड मौजूद हैं।

- इन पेलोड का उद्देश्य कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इजेक्शन, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता एवं कण व क्षेत्र प्रसार पर महत्त्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है।

और पढ़ें…आदित्य-एल1 मिशन, भारत के अंतरिक्ष प्रयास

वारली लेशन: महाराष्ट्र में शांतिपूर्ण तेंदुए का सह-अस्तित्व

महाराष्ट्र की स्वदेशी वार्ली तेंदुओं के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का पाठ पढ़ाती हैं।

- संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास रहने वाले वार्ली डर के बजाय सम्मान दिखाते हुए तेंदुओं को अपने देवता के रूप में पूजते हैं।

- दहिसर नदी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है और मानसून के दौरान एक मनोरंजन केंद्र बन जाती है।

- वारली आदिवासियों का तेंदुओं से मुठभेड़ का एक लंबा इतिहास है, वे उन्हें शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व के रूप में देखते हैं।

- वारली संस्कृति मातृ प्रकृति की अवधारणा पर केंद्रित है और वारली पेंटिंग में प्राकृतिक तत्त्वों को अक्सर केंद्र बिंदु के रूप में चित्रित किया जाता है।

- वारली जनजातियाँ तारपा संगीत वाद्ययंत्रों के साथ तारपा नृत्य करती हैं।

और पढ़ें: अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस 2023