UPSC

भारत की आर्थिक संवृद्धि के लिये प्रमुख सुधारों की आवश्यकता

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund- IMF) के उप प्रबंध निदेशक ने विकसित अर्थव्यवस्था बनने के भारत के मार्ग पर प्रकाश डालते हुए घरेलू स्तर पर संसाधनों के एकत्रीकरण एवं बुनियादी ढाँचे में निवेश तथा महिला कार्यबल की भागीदारी में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत की आर्थिक संवृद्धि हेतु कौन-से प्रमुख सुधार आवश्यक हैं?

- GST का सरलीकरण: भारत की कर संरचना को सरल बनाने की आवश्यता है तथा कम कर दरों को कम करके कर आधार को विस्तृत किया जा सकता है, वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Services Tax- GST) के माध्यम से सकल घरेलू उत्पाद (Gross Domestic Product- GDP) के सापेक्ष अधिक धन जुटाया जा सकता है। इसके परिणामस्वरूप GDP का अतिरिक्त 1% राजस्व प्राप्त हो सकता है।

- कर GDP अनुपात किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के सापेक्ष उसके कर राजस्व का अनुपात है।

- यह किसी देश की कर नीति, संभावित करों और सीमापार कर राजस्व तुलनाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकता है।

- देशों को घरेलू संसाधन संग्रहण पर निर्भर रहना होगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं या बहुपक्षीय विकास बैंकों से प्राप्त धनराशि, आवश्यक व्यय का एक अंश ही होगी।

- भारत के मामले में, राजकोषीय गुंजाइश (Fiscal Space) को बढ़ाने के लिये सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले राजस्व में वृद्धि की जानी चाहिये, न कि समग्र व्यय में कटौती की जानी चाहिये।

- कर GDP अनुपात किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के सापेक्ष उसके कर राजस्व का अनुपात है।

- व्यक्तिगत आयकर आधार का विस्तार: व्यक्तिगत आयकर आधार का विस्तार करना, कर छूट में खामियों को कम करना तथा बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से संपत्ति कर संग्रह में सुधार करना, भारत की कराधान प्रणाली में पर्याप्त प्रगतिशीलता सुनिश्चित करने तथा राजस्व सृजन को बढ़ाने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- इसके अतिरिक्त राजकोषीय संसाधनों को बढ़ाने के लिये पूंजीगत लाभ और संपत्ति करों का प्रभावी संग्रह आवश्यक है।

- लक्षित सब्सिडी सुधार: भारत लाभ और सब्सिडी को अधिक प्रभावी ढंग से लक्षित करके भी धन की बचत कर सकता है, जैसे कि खेत के आकार के आधार पर उर्वरक सब्सिडी प्रदान करना, जैसा कि कर्नाटक में पायलट परियोजना के रूप में किया जा रहा है।

- यह सुनिश्चित करना कि सब्सिडी सही लाभार्थियों तक पहुँचे, राजस्व बचत पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है।

- कुशल कार्यबल और शिक्षा: भारत की आर्थिक उन्नति के लिये शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और अधिक कुशल कार्यबल विकसित करना आवश्यक है। इसमें औपचारिक शिक्षा तथा कौशल अधिग्रहण में सुधार शामिल है, ताकि विशेष रूप से G20 समकक्षों की तुलना में प्रतिस्पर्द्धी कार्यबल सुनिश्चित किया जा सके।

- महिलाओं की श्रम बल भागीदारी: उच्च आय की स्थिति प्राप्त करने के लिये महिलाओं की भागीदारी को वर्तमान 35% से बढ़ाने की आवश्यकता है।

- इसके लिये न केवल महिलाओं हेतु अधिक अवसर सृजित करने की आवश्यकता है, बल्कि सुरक्षित कार्यस्थल भी सुनिश्चित करना होगा।

- रोज़गार सृजन और नीतियाँ: भारत को अगले दशक में वार्षिक 10 से 24 मिलियन रोज़गार सृजित करने की आवश्यकता है। इसके लिये विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिये पर्याप्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी।

- व्यापक रोज़गार अवसर सुनिश्चित करने के लिये केवल कुछ उद्योगों तक ही सीमित न रहकर अनेक क्षेत्रों तक समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किये जाने की आवश्यकता है।

- भूमि एवं श्रम सुधार: उच्च आय वाले देश में परिवर्तन के लिये भूमि एवं श्रम सुधार भी आवश्यक हैं।

- श्रम बाज़ारों में अनुकूलनशीलता की आवश्यकता है। वर्ष 2019 की श्रम संहिता अनुकूलनशीलता और कामगारों की सुरक्षा के बीच संतुलन प्रदान करती हैं, लेकिन उनका प्रभावी कार्यान्वयन भी ज़रूरी है।

- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस: आर्थिक गतिविधि के लिये अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने हेतु नियामक वातावरण में सुधार, न्यायिक प्रणाली की दक्षता में वृद्धि और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना आवश्यक है।

- व्यापार के प्रति स्पष्टता और कम टैरिफ: भारत को अपनी औसत टैरिफ दरें कम करनी चाहिये तथा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अनुकूल सुलभ बनना चाहिये।

- व्यापार बाधाओं को कम करके भारत वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में स्वयं को बेहतर रूप से एकीकृत कर सकेगा तथा वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकेगा।

- बुनियादी अवसरंचना में निवेश: हालाँकि भारत ने सार्वजनिक और डिजिटल बुनियादी अवसरंचना में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अभी भी विकास की आवश्यकता है। आर्थिक विकास को बनाए रखने के लिये इस क्षेत्र में निरंतर निवेश आवश्यक है।

भारत की वर्तमान आर्थिक स्थिति

- भारत का लक्ष्य "विकसित भारत 2047" के बैनर तले वर्ष 2047 तक "विकसित राष्ट्र" बनना है।

- भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत वर्ष 2027 तक जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुँच सकता है।

- भारत ने 7% की दर से वार्षिक संवृद्धि दर्ज़ करते हुए महत्त्वपूर्ण प्रगति की है और सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था बन गया है, लेकिन चुनौती यह है कि उच्च प्रति व्यक्ति आय व उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की ओर गति को बनाए रखा जाए और बढ़ाया जाए।

- भारत के डिजिटल गवर्नेंस सुधारों ने वित्तीय समावेशन में सहयोग प्रदान किया है, सार्वजनिक सेवा वितरण को सुव्यवस्थित किया और भ्रष्टाचार को काफी हद तक कम किया है। डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र का काफी विस्तार हुआ है जिससे लाखों लोग आसानी से लेन-देन कर पा रहे हैं।

- वर्तमान आर्थिक संकेतक:

- मौद्रिक GDP: वित्त वर्ष 24 के लिये 3.54 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, जो मज़बूत वृद्धि को दर्शाता है।

- वास्तविक GDP वृद्धि: वित्त वर्ष 24 के लिये 8.2% अनुमानित की गई।

- आय स्तर के आधार पर विश्व बैंक का वर्गीकरण: वर्ष 2006 तक विश्व बैंक ने भारत को निम्न आय वाले राष्ट्र के रूप में वर्गीकृत किया था। वर्ष 2007 में, भारत निम्न-मध्यम आय समूह में परिवर्तित हो गया और तब से उसी वर्गीकरण में बना हुआ है।

और पढ़ें: वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत को निम्न-मध्यम आय से विकसित अर्थव्यवस्था में बदलने के लिये किन महत्त्वपूर्ण सुधारों की आवश्यकता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्स:प्रश्न. सामान्यतः देश कृषि से उद्योग और बाद में सेवाओं को अन्तरित होते हैं पर भारत सीधे ही कृषि से सेवाओं को अन्तरित हो गया है। देश में उद्योग के मुक़ाबले सेवाओं की विशाल संवृद्धि के क्या कारण हैं? क्या भारत सशक्त औद्योगिक आधार के बिना एक विकसित देश बन सकता है? (2014) |

प्रारंभिक परीक्षा

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 2022

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के लिये 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं की घोषणा की गई।

70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में कौन-से प्रमुख पुरस्कार प्रदान किये गए?

- बेस्ट फीचर फिल्म: अट्टम (मलयालम फिल्म), आनंद एकर्षी द्वारा निर्देशित।

- बेस्ट नॉन-फीचर फिल्म: आयना (मिरर), सिद्धांत सरीन द्वारा निर्देशित।

- संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म: कांतारा।

- बेस्ट एक्टर लीड रोल: ऋषभ शेट्टी (कांतारा)।

- बेस्ट एक्ट्रेस लीड रोल: नित्या मेनन (तिरुचित्राम्बलम)।

- बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर: पवन राज मल्होत्रा।

- बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस: नीना गुप्ता।

- बेस्ट फिल्म AVGC (एनीमेशन, विज़ुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक): ब्रह्मास्त्र-भाग 1: शिवा।

- बेस्ट बुक ऑन सिनेमा: अनिरुद्ध भट्टाचार्जी और पार्थिव धर द्वारा लिखित "किशोर कुमार: द अल्टीमेट बायोग्राफी"।

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार क्या हैं?

- परिचय: यह वर्ष 1954 में स्थापित हुआ, इसे वर्ष 1973 से भारत सरकार के डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल द्वारा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इंडियन पैनोरमा के सहयोग से प्रशासित किया जाता है।

- विजेताओं को एक पदक, नकद पुरस्कार और योग्यता का प्रमाण पत्र मिलता है।

- फीचर फिल्मों की छह श्रेणियाँ और नॉन-फीचर फिल्मों एवं सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन में से दो-दो स्वर्ण कमल (गोल्डन लोटस अवॉर्ड) के लिये पात्र हैं।

- शेष श्रेणियाँ रज़त कमल (सिल्वर लोटस अवॉर्ड) के लिये पात्र हैं।

- श्रेणियाँ:

- फीचर फिल्में: सौंदर्य और तकनीकी उत्कृष्टता वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करती हैं।

- क्षेत्रीय संस्कृतियों और राष्ट्रीय एकता की समझ को बढ़ावा देती हैं।

- स्वर्ण कमल पुरस्कार के अंतर्गत 6 श्रेणियाँ आती हैं:

- बेस्ट फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म, बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करती है और बेस्ट फिल्म इन AVGC।

- नॉन-फीचर फिल्में: सामाजिक प्रासंगिकता और तकनीकी गुणवत्ता वाली फिल्में बनाने का लक्ष्य।

- बेस्ट नॉन-फीचर फिल्म और निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिये स्वर्ण कमल पुरस्कार।

- विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की लोकप्रियता में योगदान मिलता है।

- सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन: एक कला के रूप में सिनेमा के अध्ययन एवं समालोचनात्मक प्रशंसा को प्रोत्साहन मिलता है।

- सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक के लिये स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है।

- पुस्तकों, लेखों, समीक्षाओं एवं अध्ययनों के माध्यम से सूचना के प्रसार को बढ़ावा मिलता है।

- फीचर फिल्में: सौंदर्य और तकनीकी उत्कृष्टता वाली फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करती हैं।

- पात्रता मानदंड: फिल्मों का निर्माण भारत में ही होना चाहिये तथा निर्देशक एवं निर्माता भारतीय नागरिक होने चाहिये। विदेशी संस्थाओं के साथ सह-निर्माण के लिये विशिष्ट शर्तों को पूरा करना आवश्यक होगा।

- फिल्मों को प्रतिवर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

- देश भर से 100 से ज़्यादा फ़िल्में हर श्रेणी (फीचर और नॉन-फीचर) में शामिल की जाती हैं।

- फिल्म समारोह निदेशालय द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल के पास पात्रता हेतु सख्त मानदंड होते हैं और वे सरकार या निदेशालय से प्रभावित नहीं होते हैं।

दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या है?

- परिचय:

- यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का भाग है, जो फिल्म उद्योग में सम्मानों का एक अत्यंत प्रतिष्ठित संग्रह है।

- इस पुरस्कार का नाम अग्रणी फिल्म निर्माता धुंडिराज गोविंद फाल्के के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने वर्ष 1913 में भारत की पहली फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' बनाई थी।

- यह "भारतीय सिनेमा की वृद्धि और विकास में उत्कृष्ट योगदान" के लिये दिया जाता है।

- यह राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का भाग है, जो फिल्म उद्योग में सम्मानों का एक अत्यंत प्रतिष्ठित संग्रह है।

- अवलोकन:

- इस पुरस्कार की शुरुआत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत एक 'स्वर्ण कमल', 10 लाख रुपए नकद, एक प्रमाण पत्र, रेशम की एक पट्टिका और एक शॉल दिया जाता है।

- भारत के राष्ट्रपति इस पुरस्कार को प्रदान करते हैं।

- इस पुरस्कार की पहली प्राप्तकर्त्ता वर्ष 1969 में देविका रानी रोरिक थीं।

- इस पुरस्कार की शुरुआत सरकार द्वारा वर्ष 1969 में की गई थी। इस पुरस्कार के तहत एक 'स्वर्ण कमल', 10 लाख रुपए नकद, एक प्रमाण पत्र, रेशम की एक पट्टिका और एक शॉल दिया जाता है।

और पढ़ें: राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार

रैपिड फायर

कटैस्ट्रफी बॉण्ड

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

कटैस्ट्रफी बॉण्ड/आपदा बॉण्ड, जिन्होंने निवेशकों को पर्याप्त रिटर्न दिया है, अब जाँच के दायरे में हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि उनके जोखिम-लाभ की गतिशीलता, विशेष रूप से कैरेबियन क्षेत्र में जारीकर्त्ताओं के लिये अनुचित रूप से नुकसानदेह हो सकती है।

- आपदा बॉण्ड या कैट बॉण्ड वित्तीय साधन हैं जो महत्त्वपूर्ण आपदाओं के जोखिम को वहन करने के बदले निवेशकों को उच्च रिटर्न देते हैं। ये बॉण्ड सामान्यतः बीमा कंपनियों या सरकारों द्वारा तूफान, भूकंप या बाढ़ जैसी विनाशकारी घटनाओं हेतु अतिरिक्त कवरेज प्राप्त करने के लिये जारी किये जाते हैं।

- कटैस्ट्रफी बॉण्ड निवेशकों को आवधिक ब्याज भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देते हैं, लेकिन यदि कोई पूर्वनिर्धारित आपदा घटित होती है, तो बॉण्ड के मूलधन का उपयोग जारीकर्त्ता के नुकसान को कवर करने के लिये किया जाता है।

- भुगतान की शर्तें बॉण्ड अनुबंध में परिभाषित ट्रिगर्स पर आधारित होती हैं जो पैरामीट्रिक (जैसे पवन की गति) या क्षतिपूर्ति (जैसे बीमाकर्त्ताओं द्वारा बताए गए वास्तविक नुकसान के आँकड़े) हो सकती हैं।

- हाल ही में जमैका में कटैस्ट्रफी बॉण्ड ने दोहरे अंकों में लगभग 15% का औसत रिटर्न दिया है, जबकि जारीकर्त्ताओं को काफी अधिक लागत का सामना करना पड़ रहा है।

- जमैका द्वारा जारी बॉण्ड को लागू नहीं किया गया, जबकि तूफान बेरिल के बाद द्वीप को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, जिससे बॉण्ड की शर्तों पर सवाल खड़े हुए थे।

- कैरेबियाई शासनाध्यक्ष आपदा बॉण्डों और बीमा-संबंधी प्रतिभूतियों की निष्पक्षता व बाज़ार चयन का आकलन करने के लिये उनकी जाँच की मांग कर रहे हैं।

और पढ़ें: कटैस्ट्रफी बॉण्ड

प्रारंभिक परीक्षा

हेफ्लिक सीमा

स्रोत: इंडियन एक्प्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक प्रमुख बायोमेडिकल शोधकर्त्ता लियोनार्ड हेफ्लिक की मृत्यु ने उनकी अभूतपूर्व खोज पर फिर से ध्यान आकर्षित किया है, जिसे हेफ्लिक सीमा/लिमिट के रूप में जाना जाता है।

- इस खोज ने वृद्धावस्था पर अध्ययन/समझ को मौलिक रूप से बदल दिया जिसमें उन्होंने पूर्व धारणा बुढ़ापा/वृद्धावस्था केवल बीमारी और पर्यावरणीय परिस्थितियों जैसे बाह्य कारकों से प्रभावित होता है, का खंडन किया।

हेफ्लिक सीमा (Hayflick Limit) क्या है?

- परिचय: लियोनार्ड हेफ्लिक ने 1960 के दशक में पाया कि कायिक/सोमैटिक (गैर-जनन) कोशिकाएँ विभाजन बंद करने से पूर्व केवल 40-60 (लगभग) बार विभाजित हो सकती हैं, एक घटना जिसे सेलुलर सेनेसेंस (जो विभाजित होना बंद कर देती हैं) के रूप में जाना जाता है।

- कोशिका विभाजन का यह अंत/समाप्ति (बंद होना), जिसके परिणामस्वरुप सेनेसेंट कोशिकाओं का संचय होता है, उम्र बढ़ने का एक प्रमुख कारक माना जाता है। जैसे-जैसे कोशिकाएँ विभाजित होना बंद होती जाती हैं, शरीर बूढ़ा/जीर्ण होने लगता है और क्षय का अनुभव करने लगता है।

- हेफ्लिक सीमा बताती है कि मनुष्यों सहित जीवों में एक अंतर्निहित सेलुलर क्लॉक (कोशिकीय घड़ी) होती है, जो अधिकतम जीवनकाल निर्धारित करती है।

- मनुष्यों के लिये यह सीमा लगभग 125 वर्ष होने का अनुमान है, जिसके बाद कोई भी बाह्य कारक या आनुवंशिक संशोधन जीवन काल/सीमा को आगे नहीं बढ़ा सकते।

- प्रजातियों की तुलना: हेफ्लिक और अन्य वैज्ञानिकों ने विभिन्न जंतुओं में हेफ्लिक सीमाओं का दस्तावेज़ीकरण किया है।

- उदाहरण के लिये गैलापागोस टर्टल (कछुओं) की कोशिकाएँ, जो 200 से अधिक वर्षों तक जीवित रह सकती हैं, जीर्णता तक पहुँचने से पूर्व लगभग 110 बार विभाजित होती हैं।

- इसके विपरीत, चूहों (प्रयोगशाला में प्रयुक्त) की कोशिकाएँ केवल 15 विभाजनों के बाद जीर्ण हो जाती हैं, जो उनके लघु जीवनकाल से संबंधित है।

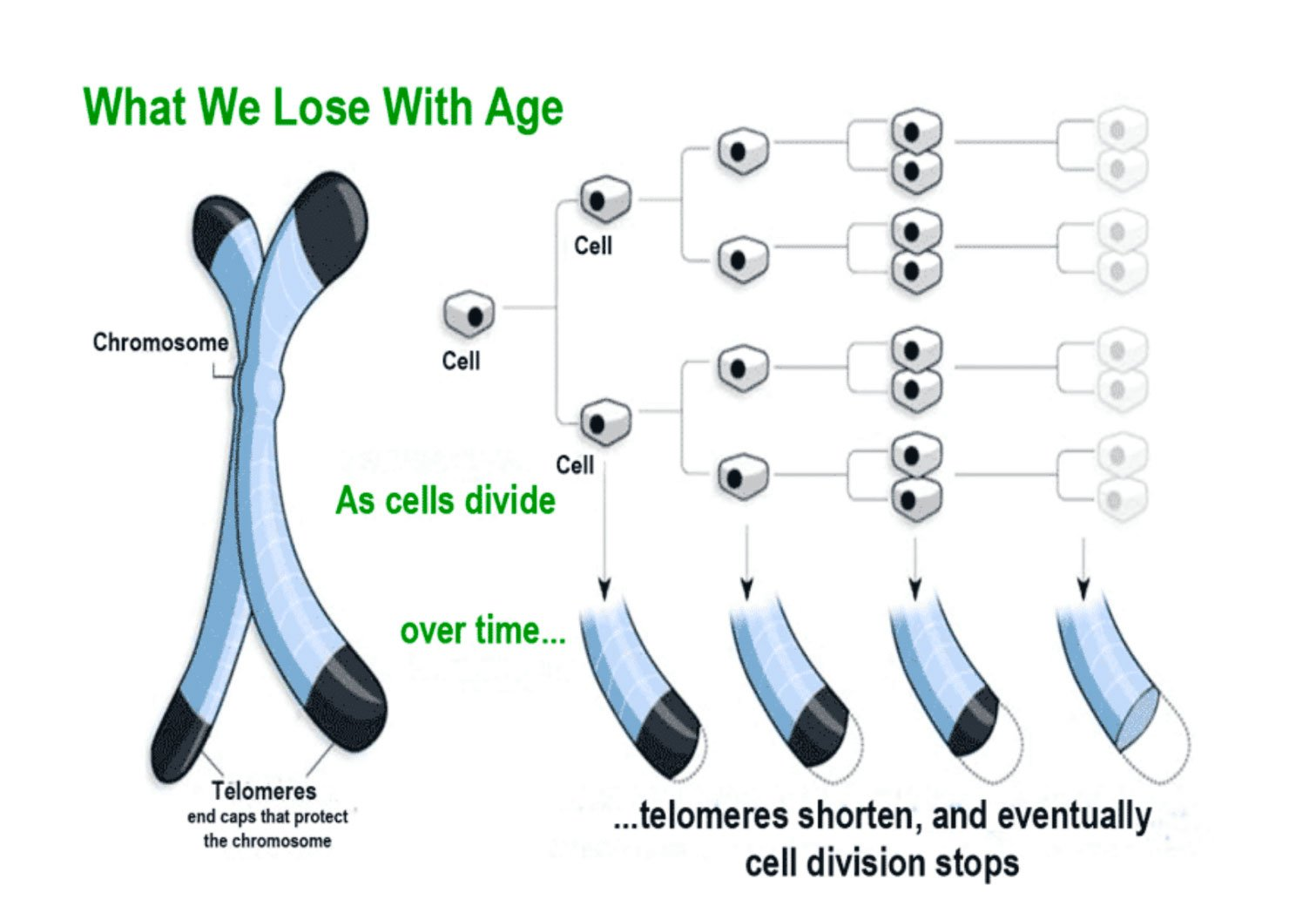

- आगामी अध्ययन: 1970 के दशक में, शोधकर्त्ताओं ने टेलोमियर्स की खोज़ की, जो गुणसूत्रों के अंत में आवृत्ति वाले डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड (DNA) अनुक्रम हैं जो कोशिका विभाजन के दौरान उनकी रक्षा करते हैं।

- प्रत्येक कोशिका विभाजन के साथ, टेलोमियर्स तब तक छोटे होते जाते हैं जब तक कि वे एक निश्चित लंबाई तक नहीं पहुँच जाते, जो कोशिका विभाजन के अंत का संकेत देता है और उम्र बढ़ने/जीर्णता में योगदान देता है।

- जबकि टेलोमियर्स का क्षय होना उम्र बढ़ने/जीर्णता से जुड़ा हुआ है, टेलोमियर्स की लंबाई और जीवनकाल के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। उदाहरण के लिये चूहों के टेलोमियर्स मनुष्यों की तुलना में लंबे होते हैं, लेकिन उनका जीवनकाल काफी कम होता है।

- कुछ शोधकर्त्ता तर्क देते हैं कि टेलोमियर्स का क्षय और हेफ्लिक सीमा उम्र बढ़ने का प्रत्यक्ष कारण नहीं है, बल्कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया के लक्षण हैं।

नोट:

1980 के दशक में, वैज्ञानिकों ने टेलोमियर्स नामक एक प्रोटीन की खोज़ की जो नए टेलोमियर्स का उत्पादन कर सकता है। यह प्रोटीन कैंसर कोशिकाओं में सक्रिय है, जिससे वे हेफ्लिक सीमा को पार कर सकते हैं और अनिश्चित काल तक विभाजित होते रहते हैं। यही कारण है कि (जैसा कि हेफ्लिक ने स्वयं कहा) कैंसर कोशिकाएँ हेफ्लिक सीमा के अधीन नहीं होती हैं।

- हालाँकि, टेलोमियर्स मुख्य रूप से कैंसर कोशिकाओं में सक्रिय होता है, जिससे स्वस्थ कोशिकाओं में इसका संभावित उपयोग जटिल हो जाता है।

- हालाँकि वैज्ञानिकों ने टेलोमियर्स को संश्लेषित किया है और कुछ इन विट्रो अध्ययनों ने संकेत दिया है कि वे सामान्य मानव कोशिकाओं में टेलोमियर्स के क्षय को धीमा कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोटीन का व्यावहारिक अनुप्रयोग अभी भी दूर है।

कोशिका विभाजन क्या है?

- परिचय: कोशिका विभाजन एक मौलिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें एक मूल कोशिका विभाजित होकर दो या अधिक संतति कोशिकाएँ बनाती है। यह प्रक्रिया जीवित जीवों में वृद्धि, मरम्मत और जनन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

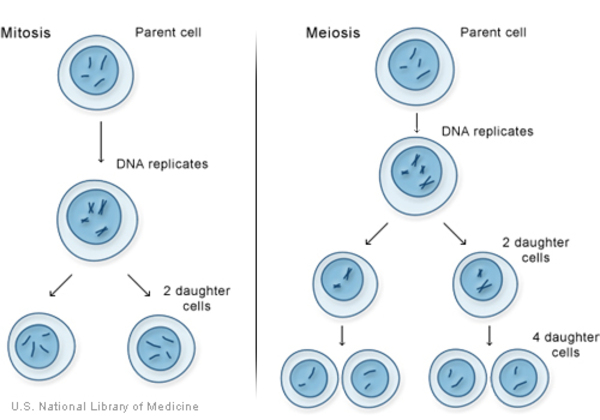

- मनुष्यों में कोशिका विभाजन दो मुख्य प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है: समसूत्री विभाजन और अर्द्धसूत्री विभाजन।

- माइटोसिस: यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से कायिक (शरीर) कोशिकाएँ विभाजित होती हैं।

- माइटोसिस के परिणामस्वरूप दो संतति कोशिकाएँ बनती हैं, जिनमें से प्रत्येक में मूल कोशिका के समान गुणसूत्रों की संख्या होती है। यह एककोशिकीय जीवों में वृद्धि, ऊतक मरम्मत और अलैंगिक जनन के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- माइटोसिस एक अत्यधिक विनियमित प्रक्रिया है जो कायिक कोशिकाओं में आनुवंशिक स्थिरता सुनिश्चित करती है।

- अर्द्धसूत्री विभाजन: इस प्रकार का कोशिका विभाजन युग्मकों (शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाओं) के निर्माण के लिये विशिष्ट है।

- अर्द्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे चार असमान संतति कोशिकाएँ बनती हैं, जिनमें से प्रत्येक में 23 गुणसूत्र होते हैं।

- यह विभाजन प्रजातियों की गुणसूत्र संख्या को पीढ़ियों तक बनाए रखने के लिये आवश्यक है।

- अर्द्धसूत्री-विभाजन के कारण क्रॉसिंग ओवर और स्वतंत्र वर्गीकरण (जनन कोशिकाओं के विकास के दौरान विभिन्न जीन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विखंडित हो जाते हैं) जैसी प्रक्रियाओं के माध्यम से आनुवंशिक विविधता भी होती है।

- अर्द्धसूत्री विभाजन से गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, जिससे चार असमान संतति कोशिकाएँ बनती हैं, जिनमें से प्रत्येक में 23 गुणसूत्र होते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित कथनों में कौन-सा एक मानव शरीर में B कोशिकाओं और T कोशिकाओं की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन है? (2022) (a) वे शरीर को पर्यावरणीय प्रत्युजर्कों (एलर्जनों) से संरक्षित करती हैं। उत्तर: (d) |

रैपिड फायर

घटती संवृद्धि एवं जमाकर्त्ताओं को आकर्षित करने हेतु बैंक की रणनीतियाँ

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जमा वृद्धि में मंदी और पूंजी बाज़ारों से बढ़ती प्रतिस्पर्द्धा के बीच भारत में बैंकिंक क्षेत्र द्वारा जमाकर्त्ताओं को आकर्षित करने तथा ऋण मांगों को पूरा करने के लिये विशेष रणनीतियाँ बनाई गई हैं।

- भारतीय स्टेट बैंक (SBI) जैसे प्रमुख बैंकों ने जमाराशि में गिरावट दर्ज़ की है, SBI के चालू खाता और बचत खाता (CASA) जमाराशि 19.14 लाख करोड़ रुपए से घटकर 19.41 लाख करोड़ रुपए हो गई तथा कुल जमाराशि 49.16 लाख करोड़ रुपए से घटकर 49.01 लाख करोड़ रुपए हो गई।

- ऋण वृद्धि में 15.1% की वृद्धि हुई, जबकि जमा वृद्धि घटकर 10.6% रह गई, जो एक महत्त्वपूर्ण अंतर को उजागर करता है।

- ग्राहक बेहतर रिटर्न के लिये बैंक जमा की तुलना में पूंजी बाज़ार का विकल्प चुन रहे हैं, जिसके कारण पारंपरिक जमा वृद्धि में गिरावट आ रही है।

- घटती जमाराशि को नियंत्रित करने के लिये SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे बैंकों ने प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों (जैसे, 444 दिनों के लिये 7.25%) की पेशकश करते हुए विशेष जमा योजनाएँ शुरू कीं।

- ये योजनाएँ ऐसे जमाकर्त्ताओं को आकर्षित करने के लिये तैयार की गई हैं जो कम ब्याज दर पर अधिक रिटर्न चाहते हैं।

- बैंक वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं जैसे विशिष्ट वर्गों को लक्षित कर रहे हैं तथा जमाराशि को प्रभावी ढंग से जुटाने के लिये आकर्षक दरें व अतिरिक्त सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं।

- वित्त मंत्री ने केवल बड़ी रकम पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय छोटी जमाराशियों को जुटाने के महत्त्व पर ज़ोर दिया।

और पढ़ें: RBI द्वारा जमा चुनौतियों पर हिदायत तथा HFC के लिये तरलता संबंधी नियमों में सख्ती

रैपिड फायर

वर्ष 2024-25 के लिये नवीन संसदीय समितियों का गठन

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा छह नवीन संसदीय समितियों का गठन, सरकारी कार्यों के प्रबंधन में एक रणनीतिक कदम है।

- इन समितियों में लोक लेखा समिति (PAC) (सरकारी व्यय का प्रबंधन), प्राक्कलन समिति (सरकारी व्यय की जाँच और दक्षता सुनिश्चित करना), लोक उपक्रम समिति (लोक क्षेत्र के उद्यमों के प्रदर्शन पर ध्यान केंद्रित करना) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कल्याण पर केंद्रित समितियाँ शामिल हैं।

- नवगठित समितियों का कार्यकाल एक वर्ष का होता है और इसमें लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों के सदस्य शामिल हैं।

- विगत लोकसभा के विपरीत, जहाँ समिति के गठन में प्रायः चुनाव शामिल होते थे, 18वीं लोकसभा में समितियों का गठन मुख्य रूप से आम सहमति से किया गया है।

- भारत में संसदीय समितियों, जो कि ब्रिटिश संसद से ली गई हैं, को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 (शक्तियाँ और विशेषाधिकार) तथा अनुच्छेद 118 (कार्य-संचालन के लिये विनियमन) के अंतर्गत अधिकार प्राप्त है।

- भारत में संसदीय समितियाँ दो प्रकार की होती हैं: स्थायी समितियाँ और तदर्थ समितियाँ।

- स्थायी समितियाँ, वे होती हैं जिनका गठन संसद द्वारा लोकनीति या प्रशासन के विशिष्ट क्षेत्रों से निपटने के लिये किया जाता है।

- तदर्थ समितियाँ अस्थायी समितियाँ होती हैं जिनका गठन विशिष्ट कार्यों या विशेष विधेयकों की समीक्षा के लिये किया जाता है। अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद इन्हें भंग कर दिया जाता है।

और पढ़ें: संसदीय समितियाँ

रैपिड फायर

भविष्य

स्रोत: पी.आई.बी

पेंशन मामलों के निपटारे में देरी और लिपिकीय त्रुटियों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ पेंशनभोगियों को वित्तीय नुकसान एवं उत्पीड़न से बचाने के क्रम में DOPPW ने केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/ विभागों के लिये 'भविष्य' नामक एक अद्वितीय अभिनव केंद्रीकृत पेंशन प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पेश किया है।

- "भविष्य" सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिये अनिवार्य हो गया है और वर्तमान में 99 मंत्रालय/विभाग इसमें शामिल हैं।

- भविष्य को नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट(NeSDA), 2021 में तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान प्रदान किया गया है।

- भविष्य की सर्वोत्तम प्रथाएँ:

- मूल डेटा के साथ सेवानिवृत्त लोगों का स्वचालित पंजीकरण, हितधारकों के लिये स्व-पंजीकरण और सेवानिवृत्ति लाभों की स्वतः गणना जैसी सुविधाएँ प्रदान करना।

- इसके तहत पेंशन हेतु कठोर समयसीमा लागू की गई है। पेंशन प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ इस प्रणाली के माध्यम से देरी के बिंदुओं की पहचान करने एवं ज़िम्मेदारी तय करने में काफी आसानी हो जाती है।

- यह ईमेल/SMS अलर्ट के माध्यम से रियल टाइम अपडेट प्रदान करता है; इलेक्ट्रॉनिक PPO हेतु यह सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के साथ एकीकृत है, जिससे प्रक्रिया कागज रहित हो जाती है।

- यह सेवानिवृत्ति के बाद की सेवाओं के लिये बैंकों के साथ एकीकृत है; भविष्य स्वचालित रूप से ePPO को सेवानिवृत्त व्यक्ति के डिजिलॉकर खाते में भेज देता है ताकि भविष्य में लॉग इन किये बिना इसे कहीं भी/कभी भी एक्सेस किया जा सके।

- भविष्य के माध्यम से पेंशनभोगियों के पहचान पत्र जारी करने की सुविधा मिलती है।

और पढ़ें: डिजीलॉकर के साथ e-PPO का एकीकरण, पूर्ववर्ती पेंशन योजना, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और अटल पेंशन योजना, पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली (SPARSH)