प्रारंभिक परीक्षा

खाद्य विकिरण

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

भारत सरकार इस वर्ष प्याज की कमी और मूल्य वृद्धि को रोकने के उद्देश्य से 100,000 टन प्याज के बफर स्टॉक की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिये विकिरण प्रसंस्करण या खाद्य विकिरण (Radiation processing) का उपयोग करने की योजना बना रही है।

- भारत, जो एक प्रमुख प्याज निर्यातक देश है, को 2023-24 मौसमीय अवधि (Season) में प्याज उत्पादन में 16% की गिरावट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उत्पादन अनुमानित 25.47 मिलियन टन तक कम होने की आशंका है।

नोट: भारत में विकिरणित खाद्य पदार्थों को परमाणु ऊर्जा (खाद्य विकिरण नियंत्रण) नियम, 1996 के अनुसार, विनियमित किया जाता है।

खाद्य विकिरण (Food Irradiation) क्या है?

- परिचय:

- खाद्य विकिरण, भोजन और खाद्य उत्पादों को आयनकारी विकिरण जैसे गामा किरणों, इलेक्ट्रॉन किरणों या एक्स-रे के संपर्क में लाने की प्रक्रिया है।

- इसका उपयोग खाद्य प्रसंस्करण में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायता के लिये किया जाता है।

- आवश्यकता:

- मौसमी अतिभंडारण (Seasonal overstocking) और परिवहन में लगने वाला लंबा समय खाद्यान्न की बर्बादी का कारण बनता है।

- भारत की गर्म आर्द्र जलवायु, फसल को नुकसान पहुँचाने वाले कीटों और सूक्ष्म जीवों के लिये प्रजनन स्थल है।

- भारत में फसल कटाई के बाद खाद्यान्न और खाद्यान्नों में लगभग 40-50% की हानि होती है, जो कि ज्यादातर कीटों के संक्रमण, सूक्ष्मजीवी संदूषण, अंकुरण, पकने और पुअर शेल्फ लाइफ (poor shelf life) के कारण होती है।

- समुद्री भोजन (Seafood), मांस और मुर्गी में हानिकारक बैक्टीरिया और परजीवी हो सकते हैं, जो लोगों को बीमार कर सकते हैं।

- अनुप्रयोग:

- यह नष्ट होने से बचाता है।

- कीटाणुओं को मारता है।

- कीटों को रोकता है (भंडारित भोजन में कीड़ों को समाप्त करता है)।

- तथा यह अंकुरण में देरी करता है।

भारत में प्याज उत्पादन:

- भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा (चीन के बाद) प्याज उत्पादक देश है, जो वर्ष भर उपलब्ध तीखे प्याज के लिये प्रसिद्ध है।

- प्रमुख उत्पादक: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज उत्पादक है।

- महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य हैं।

- वर्ष 2021-22 (तीसरा अग्रिम अनुमान) में प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र 42.53% हिस्सेदारी के साथ पहले स्थान पर है, उसके बाद मध्य प्रदेश 15.16% हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है।

- निर्यात गंतव्य: भारतीय प्याज के प्रमुख निर्यात गंतव्यों में बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और नेपाल शामिल हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) 1 और 2 उत्तर: (b) |

प्रारंभिक परीक्षा

मलेरिया से लड़ने के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

पूर्वी अफ्रीका का एक देश जिबूती आनुवंशिक रूप से संशोधित (Genetically Modified- GM) मच्छरों का उपयोग करके मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक साहसिक कदम उठा रहा है।

- मई 2024 में शुरू किया गया यह पायलट प्रोजेक्ट इस घातक बीमारी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है।

मलेरिया के नियंत्रण के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित (Genetically Modified- GM) मच्छर का उपयोग क्यों?

- परिचय:

- GM मच्छरों को प्रयोगशाला में दो जीनों के साथ विकसित किया जाता है: एक स्व-सीमित जीन (Self-Limiting Gene) जो मादा संतानों को वयस्कता तक जीवित रहने से रोकता है और दूसरा है फ्लोरोसेंट मार्कर जीन जो वनों में उनकी पहचान करता है (Identification in the Wild)।

- GM मच्छरों को मादा एनोफिलीज़ स्टेफेंसी मच्छरों की जनसंख्या को कम करने के लिये तैयार किया गया है, जो मलेरिया फैलाने के लिये ज़िम्मेदार हैं।

- वेक्टर आबादी को लक्ष्य करके, इसका उद्देश्य मलेरिया के संचरण चक्र को बाधित करना है।

- GM मच्छरों की आवश्यकता:

- मलेरिया के मामलों में वृद्धि: पिछले कई वर्षों में जिबूती में मलेरिया के मामलों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। एनोफेलीज़ स्टेफेंसी, मच्छर की एक आक्रामक प्रजाति है जो दक्षिण एशिया और अरब प्रायद्वीप से अफ्रीका में आई है। यह विशेष रूप से जिबूती जैसे शहरी क्षेत्रों में जीवित रहने में कुशल है।

- पारंपरिक नियंत्रण विधियों की सीमाएँ: घर के अंदर कीटनाशकों का छिड़काव और मच्छरदानी (Bed Nets) जैसी मौज़ूदा मच्छर नियंत्रण विधियाँ मच्छरों के बढ़ते प्रतिरोध के कारण कम प्रभावी होती जा रही हैं।

- मादा मच्छरों को लक्ष्य बनाना: छोड़े गए मच्छर सभी नर होते हैं और उनमें एक स्व-सीमित जीन होता है। जब वे मादा ए. स्टेफेंसी मच्छरों के साथ सहवास करते हैं, तो उनकी संतान (जो मादा होगी) को यह जीन विरासत में मिलता है और वे वयस्क होने तक जीवित नहीं रह पाते।

- समय के साथ, इस प्रक्रिया का उद्देश्य मादा मच्छरों की कुल जनसंख्या में उल्लेखनीय कमी लाना है, जिससे मलेरिया के संचरण में बाधा उत्पन्न होगी।

- पर्यावरणीय चिंता: कुछ पर्यावरण समूहों ने पारिस्थितिकी तंत्र में GM मच्छरों को वातावरण में छोड़ने के संभावित अनपेक्षित परिणामों के बारे में चिंताएँ व्यक्त की हैं।

- GM मच्छरों में अप्रत्याशित रूप से जीवित रहने के कौशल या अनुकूलन क्षमता विकसित हो सकती है। BT कपास में देखे गए प्रतिरोध की तरह, GM मच्छरों में जीन-संपादन तंत्र के प्रति प्रतिरोध विकसित हो सकता है, जिससे उनकी प्रभावशीलता के लिये चुनौतियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- मच्छर परागण में योगदान देते हैं, क्योंकि वे परागण पर निर्भर पौधों पर भी प्रभाव डाल सकते हैं।

- मच्छरों की आबादी में कमी से स्थानीय खाद्य-जाल और जैवविविधता बाधित हो सकती है।

नोट:

- एडीज़ एज़िप्टी मच्छरों को नियंत्रित करने के लिये ब्राज़ील, केमैन द्वीप, पनामा और भारत के कुछ हिस्सों में GM मच्छरों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया है। वर्ष 2019 से अब तक 1 बिलियन से ज़्यादा GM मच्छर छोड़े जा चुके हैं।

- जिबूती की यह पहल बुर्किना फासो (एक अफ्रीकन देश) द्वारा पश्चिम अफ्रीका में GM मच्छरों को छोड़े जाने के बाद आई है, जो मलेरिया से निपटने के लिये जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती है।

मलेरिया:

- मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो प्लास्मोडियम परजीवी के कारण उत्पन्न होती है, जो संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलती है।

- यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्य है, इसके लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिरदर्द व थकान शामिल हैं। गंभीर मामलों में अंग विफलता, कोमा तथा मृत्यु तक हो सकते हैं।

- भारत वेक्टर जनित बीमारियों, विशेष तौर पर मलेरिया को नियंत्रित करने के लिये, कई पहल कर रहा है। इन प्रयासों में राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, मलेरिया उन्मूलन के लिये राष्ट्रीय रूपरेखा (वर्ष 2016-2030) शामिल हैं।

और पढ़ें: आनुवंशिक रूप से संशोधित मच्छर

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं ? (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. मलेरिया परजीवी की क्लोरोक्वीन जैसी औषधियों के प्रति व्यापक प्रतिरोधक क्षमता पनपने के कारण मलेरिया से लड़ने के लिये मलेरिया वैक्सीन (रोग निरोधक टीके) विकसित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। एक प्रभावी मलेरिया वैक्सीन (रोग निरोधक टीके) विकसिंत करने में क्या कठिनाई है? (a) मलेरिया की कारक प्लाज़्समोडियम की विभिन्न जातियाँ (स्पीशीज़) हैं। उत्तर: (b) |

रैपिड फायर

भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की प्रगति

स्रोत: द हिंदू

दक्षिण-पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश कर चुका है और पूर्वोत्तर भारत के अधिकाँश भागों में आगे बढ़ रहा है, जो उपमहाद्वीप में वर्षा ऋतु के आगमन का संकेत है।

- दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दक्षिण-पश्चिम अरब सागर के शेष भागों, पश्चिम मध्य अरब सागर के कुछ भागों, दक्षिण-पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र के अधिकांश भागों में भी आगे बढ़ गया है।

- चक्रवाती परिसंचरण के कारण पूर्वोत्तर भारत तथा दक्षिणी प्रायद्वीप के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा और कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है।

- उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में ग्रीष्म लहर/हीट वेव की गंभीर स्थिति बनी हुई है तथा आने वाले दिनों में इस स्थिति में कुछ सुधार होने की संभावना है।

- दक्षिण-पश्चिम मानसून एक मौसमी वायु पैटर्न पर आधारित है जो भारत में जून माह के आसपास आता है और सितंबर तक रहता है, इसके परिणामस्वरूप भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है।

- दक्षिण-पश्चिम मानसून भारतीय कृषि के लिये महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि वार्षिक वर्षा का लगभग 70% इसी से प्राप्त होता है।

- भूमि और जल के बीच तापमान का अंतर भारत पर निम्न दाब और आसपास के समुद्रों पर उच्च दाब की स्थिति निर्मित करता है, जो दक्षिण-पश्चिम मानसून के निर्माण को प्रभावित करता है।

- इसके अलावा, मानसून निर्माण को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं- अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अफ्रीकी पूर्वी जेट (AEJ), हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) और अल-नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO)।

और पढ़ें: दक्षिण-पश्चिम मानसून

रैपिड फायर

भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर

स्रोत: द हिंदू

IIT-बॉम्बे और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) ने भारत को क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक प्रमुख वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने के लिये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के उद्देश्य के अनुरूप भारत के पहले क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर का नेतृत्व करने के लिये सहयोग किया है।

- इसका उद्देश्य अर्धचालक (Semiconductor) चिप परीक्षण में परिशुद्धता बढ़ाने, चिप विफलताओं को कम करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने के लिये एक उन्नत संवेदन उपकरण विकसित करना है।

- क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (Magnetic Resonance Imaging- MRI) के समान, अर्धचालक (Semiconductor) चिप्स की गैर-इनवेसिव और गैर-विनाशकारी इमेजिंग (Non-Destructive Imaging) प्रदान करता है, चिप के आकार में कमी के रूप में विसंगतियों का पता लगाने में पारंपरिक सीमाओं को पार करता है।

- यह हीरों में नाइट्रोजन-वैकेंसी केंद्रों (Nitrogen-Vacancy Centres) और विशेष हार्डवेयरों तथा सॉफ्टवेयरों का उपयोग करता है, जिससे उपकरणों की जाँँच, विकास एवं सुधार की प्रक्रिया बेहतर होती है। यह उन्नत दोष पहचान के लिये मल्टी लेयर चिप्स में त्रि-आयामी चार्ज प्रवाह (Three-Dimensional Charge Flow) की भी कल्पना करता है। यह बहु-स्तरीय चिप्स में तीन-आयामी चार्ज प्रवाह को भी दृश्य बनाता है, जिससे उन्नत दोष पहचान में सहायता मिलती है।

- यह माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स, जैविक और भूवैज्ञानिक इमेजिंग तथा चुंबकीय क्षेत्रों की माइक्रो इमेजिंग आदि में अत्यधिक उपयोगी होगा।

और पढ़ें: राष्ट्रीय क्वांटम मिशन

रैपिड फायर

भारत का पहला 3डी-प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में चेन्नई स्थित स्टार्ट-अप अग्निकुल कॉसमॉस ने विश्व का पहला रॉकेट, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर (SOrTeD) लॉन्च किया है, जो पूरी तरह से 3D-प्रिंटेड इंजन द्वारा संचालित होगा।

- इसका उद्देश्य कंपनी की आंतरिक रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने तथा महत्त्वपूर्ण उड़ान (flight) संबंधी डेटा एकत्र करने के लिये परीक्षण उड़ान का संचालन करना है।

- इससे भारतीय अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिये कई उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं, जैसे कि एक निजी पैड (धनुष) से स्वदेशी सेमी क्रायो इंजन (semi-cryo engine) संचालित रॉकेट प्रक्षेपण और विश्व का एकमात्र 3D प्रिंटेड इंजन (3D printed engine)।

- इसमें प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन और केरोसीन का उपयोग किया जाता है।

- प्रक्षेपण (Launch) को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ( Indian Space Research Organisation - ISRO) और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्द्धन एवं प्राधिकरण केंद्र {(Indian National Space Promotion and Authorisation Centre - (IN-SPACe)} द्वारा समर्थित किया गया है।

3D प्रिंटिंग:

- 3D प्रिंटिंग को एडिटिव मैन्यूफैक्चरिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें प्लास्टिक और धातु जैसी सामग्रियों का उपयोग करके कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन पर आधारित उत्पादों को वास्तविक त्रि-आयामी या 3D वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है।

- यह अकुशल विनिर्माण के विपरीत है जिसमें किसी धातु या प्लास्टिक के टुकड़े को मिलिंग मशीन की सहायता से काटकर/खोखला किया जाता है।

और पढ़ें: अग्निबाण सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोस्ट्रेटर (SOrTeD)

रैपिड फायर

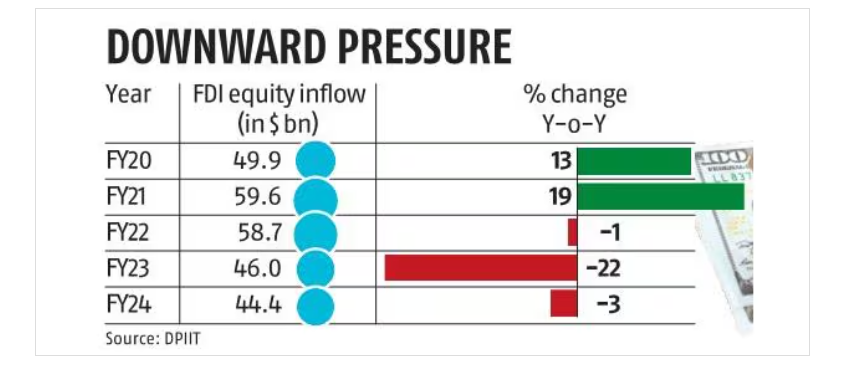

वित्त वर्ष 2024 में FDI इक्विटी अंतर्वाह में गिरावट

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign direct investment- FDI) इक्विटी अंतर्वाह 31 मार्च, 2024 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष (FY24) में पाँच वर्षों के निम्नतम स्तर (44.42 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पर पहुँच गया, जो वर्ष-दर-वर्ष (Y-o-Y) 3.5% संकुचन को दर्शाता है।

- FDI इक्विटी अंतर्वाह में गिरावट के लिये बाह्य कारकों को उत्तरदायी माना जा सकता है, जैसे- उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उच्च ब्याज दरें तथा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सीमित अवशोषण क्षमता (किसी व्यवसायिक क्षेत्र में उत्पादन क्षमता की निर्धारित सीमा)।

- उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) के अनुसार, इक्विटी पूंजी, पुनर्निवेशित आय तथा अन्य पूंजी सहित कुल FDI वर्ष-दर-वर्ष 1% की दर से घटते हुए वित्त वर्ष 2024 के दौरान 70.95 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुँच गया।

- सिंगापुर 11.77 बिलियन अमेरिकी डॉलर के FDI के साथ शीर्ष निवेशक बना रहा, जिसके बाद मॉरीशस, संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड और जापान का स्थान रहा।

- महाराष्ट्र निवेशकों के लिये सबसे पसंदीदा गंतव्य बना रहा, जहाँ 15.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ, हालाँकि यहाँ अंतर्वाह में 2% की गिरावट आई, जिसके बाद कर्नाटक का स्थान रहा।

- कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, सेवा क्षेत्र तथा ट्रेडिंग FDI के शीर्ष प्राप्तकर्त्ता थे, लेकिन तीनों क्षेत्रों में प्रवाह में गिरावट देखी गई।