कृषि

संकर बीज

प्रिलिम्स के लिये:संकर बीज, खुले-परागित किस्म (OPV) बीज, खाद्य एवं कृषि संगठन, फसल विविधीकरण मेन्स के लिये:संकर बीज, इसके फायदे और कृषि से संबंधित चिंताएँ |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

भारतीय किसानों के बीच पारंपरिक अथवा खुले-परागित किस्मों (Open-Pollinated Variety- OPV) वाले बीजों की तुलना में कटाई के लिये त्वरित रूप से तैयार होकर फसल प्रदान करने वाले संकर बीजों की लोकप्रियता में पिछले दशकों में काफी वृद्धि हुई है।

- OPV आमतौर पर आनुवंशिक रूप से अधिक विविधतापूर्ण होते हैं, जिस कारण पौधों में भी अत्यधिक भिन्नता होती है, अंततः यह उन्हें स्थानीय परिस्थितियों और जलवायु के अनुकूल होने तथा उत्तरोत्तर रूप से बढ़ने व विकसित होने में मदद करता है।

संकर बीज:

- परिचय:

- एक ही पौधे की विभिन्न किस्मों के बीच नियंत्रित पर-परागण (Cross-Pollination) करके एक संकर बीज का उत्पादन किया जाता है।

- एक पौधे के परागकोष से दूसरे भिन्न पौधे के वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण को पर-परागण कहा जाता है।

- इस विधि का उपयोग बेहतर उपज, अधिक एकरूपता और रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले पौधे विकसित करने में किया जाता है।

- चूँकि एक पैकेट में सभी संकर बीज एक ही मूल/पैरेंट पौधे के होते हैं, ऐसे में वे सभी पौधे एक समान रूप से विकसित होते हैं।

- इन्हें प्रमाणिक बीजों (Heirloom Seeds) की तुलना में आसानी और तेज़ी से उगाया जा सकता है।

- प्रमाणिक बीज खुले-परागित पौधों से प्राप्त होते हैं, जिसका अर्थ है कि पौधों को नियंत्रित पादप-प्रजनन अथवा संकरण के बजाय वायु, कीड़े या पक्षियों जैसे प्राकृतिक तंत्र द्वारा परागित किया गया था।

- एक ही पौधे की विभिन्न किस्मों के बीच नियंत्रित पर-परागण (Cross-Pollination) करके एक संकर बीज का उत्पादन किया जाता है।

- लाभ:

- इनके प्रयोग से किसान अपनी फसल की पैदावार में सुधार कर सकते हैं और इसके विभिन्न लाभों, जैसे सूखा लचीलापन, कीट प्रतिरोध एवं प्रजनन में तेज़ी से सुधार के माध्यम से फल की परिपक्वता का अनुमान लगा सकते हैं।

- संकर बीजों के आगमन, गुणवत्तापूर्ण बीजों के उपयोग, मशीनीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकी ने कृषि परिदृश्य को पूरी तरह से बदल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप किसानों की आय के साथ-साथ सभी बोई गई फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे सरकार को संकर तथा बेहतर उपज देने वाली किस्मों के बीजों को बढ़ावा देना पड़ा।

- आवश्यकता:

- जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि किसानों को संकर बीज अपनाने और उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रेरित कर रही है।

- संकरण का उद्देश्य अनाज की गुणवत्ता में सुधार करना, कीटों की घटनाओं को कम करना, समग्र फसल उत्पादकता में वृद्धि करना, खाद्य सुरक्षा तथा पोषण के सतत् विकास लक्ष्यों में योगदान करना है।

- पौधों के प्रजनन द्वारा संचालित अनुकूलन और आनुवंशिक सुधार की यह क्षमता वर्तमान चुनौतियों से निपटने में सहायता कर सकती है।

- उत्पत्ति:

- संकर बीजों की उत्पत्ति का पता 1960 के दशक में भारत की हरित क्रांति से लगाया जा सकता है, जब सरकार का प्रयास मुख्य रूप से कृषि उत्पादकता बढ़ाना था। इसके लिये अधिक उपज वाले किस्म के बीजों के विकास, भंडारण और वितरण के लिये वर्ष 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी।

- भारत में बाज़ार की स्थिति:

- वर्ष 2021 में कृषि पर स्थायी समिति की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत के बीज बाज़ार में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी वर्ष 2017-18 में 57.3% से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 64.5% हो गई।

- भारतीय खाद्य और कृषि परिषद की वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय बीज बाज़ार वर्ष 2018 में 4.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य तक पहुँच गया और सत्र 2019-24 के दौरान इसके 13.6% की दर से बढ़ने की उम्मीद है, जो वर्ष 2024 तक 9.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूल्य तक पहुँच जाएगा।

- भारत में धान की कुल खेती (लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर) में संकर बीज की हिस्सेदारी केवल 6% ही है।

- धान (चावल) की खेती के लिये भारत में प्राथमिक प्रकार के संकर बीज उपलब्ध हैं।

- भारत के अधिकांश बीज बाज़ार पर गेहूँ और धान (चावल) का प्रभुत्व है, जो कुल बीज बाज़ार का लगभग 85% है।

संकर बीज अपनाने को लेकर चिंताएँ:

- फसल विविधता पर प्रभाव:

- संकर बीज तापमान और बारिश के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो भारत की फसल विविधता के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।

- स्थानीय जलवायु के अनुकूल पारंपरिक किस्मों के विपरीत, संकरों को इष्टतम विकास के लिये विशिष्ट परिस्थितियों की आवश्यकता होती है।

- उदाहरण के लिये, धान की एक संकर किस्म को बुआई के 15-20 दिनों के भीतर वर्षा की आवश्यकता होती है।

- चिंताएँ और विफलताएँ:

- किसानों ने विशेष रूप से मक्का की फसल में संकर किस्मों के साथ फसल की विफलता और उपज में कमी के मामलों की सूचना दी है। संकर बीज संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे उपज प्रभावित होती है।

- वर्ष 2022 में हरियाणा के एक किसान को फिजी वायरस संक्रमण के कारण चावल की उपज में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा।

- किसानों ने विशेष रूप से मक्का की फसल में संकर किस्मों के साथ फसल की विफलता और उपज में कमी के मामलों की सूचना दी है। संकर बीज संक्रमण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे उपज प्रभावित होती है।

- मूल्य वृद्धि और उपलब्धता:

- पारंपरिक बीजों की सीमित उपलब्धता के कारण, विशेषकर सरकारी बीज बैंकों से, किसान कभी-कभी संकर बीज खरीदने के लिये मजबूर होते हैं। जिससे मांग बढ़ने पर संकर बीजों के निर्माता भी कीमतें बढ़ा देते हैं।

- पारंपरिक किस्मों में गिरावट:

- संकर बीजों के प्रभुत्व के कारण फसलों की पारंपरिक और स्थानीय किस्मों में गिरावट आई है। इस गिरावट से फसलों की विविधता और प्रतिकूल परिस्थितियों में उनके लचीलेपन को खतरा है।

- आनुवंशिक क्षरण और फसल प्रतिस्थापन:

- फसल के संकर बीजों और आधुनिक समान किस्मों की ओर बदलाव से आनुवंशिक क्षरण हुआ है, जिन्होंने स्वदेशी फसल किस्मों की जगह ले ली है। यह संकीर्ण आनुवंशिक सीमा स्थानीय प्रजातियों की व्यापक विविधता को संरक्षित करने के बजाय लाभ पर केंद्रित है।

आगे की राह

- ऐसे संकर बीज जो विभिन्न जलवायु के लिये लचीले हों और संक्रमण के प्रति कम संवेदनशील हों, को विकसित करने के लिये अनुसंधान में निवेश करने की आवश्यकता है। यह फसल विविधता से समझौता किये बिना अधिक उपज सुनिश्चित करता है।

- किसानों को इन फसलों के लिये प्रोत्साहन, तकनीकी सहायता और बाज़ार बनाकर पारंपरिक और स्थानीय किस्मों की कृषि जारी रखने के लिये प्रोत्साहित करना अनिवार्य है।

- टिकाऊ कृषि पद्धतियों और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप संकर बीजों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिये सरकार एवं निजी क्षेत्र के बीच साझेदारी को सुविधाजनक बनाने की भी आवश्यकता है।

शासन व्यवस्था

भारत में आधार को लेकर चिंताएँ

प्रिलिम्स के लिये:महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI), विकेंद्रीकृत आईडी (DID) मेन्स के लिये:नागरिकों की सुरक्षा और गोपनीयता पर डिजिटल इंडिया का प्रभाव |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारत के व्यापक डिजिटल बुनियादी ढाँचे का विकास कार्य निरंतर जारी है, किंतु हाल ही में मूडीज़ की "विकेंद्रीकृत वित्त और डिजिटल परिसंपत्ति" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल पहचान कार्यक्रम उपयोगकर्त्ताओं को नियमित सेवाएँ प्रदान करने में विफल रहा है।

- यह रिपोर्ट बायोमेट्रिक तकनीक की निर्भरता को लेकर चिंताएँ व्यक्त करती है, साथ ही गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी संभावित जोखिमों के बारे में चेतावनी भी देती है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:

- इस एजेंसी के अनुसार ‘आधार’ (AADHAR) और ‘वर्ल्डलाइन (एक नना क्रिप्टो-आधारित डिजिटल पहचान टोकन) विश्व की दो ऐसी डिजिटल पहचान प्रणाली हैं जो अपने पैमाने और नवाचार के कारण सबसे अलग हैं।

- हालाँकि उनकी "गोपनीयता और सुरक्षा के संबंध में जाँच व्यवस्था दुरुस्त है", किंतु आधार से संवेदनशील जानकारी विशिष्ट संस्थाओं के पास केंद्रित होने से डेटा उल्लंघनों का खतरा भी बना रहता है।

- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण संबंधी चिंताएँ:

- रेटिंग एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) आदि जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिये सरकार द्वारा आधार प्रणाली को अपनाने को लेकर टिप्पणी की, रेटिंग एजेंसी के अनुसार आधार प्रणाली इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में काफी सीमा तक बाधा बन रही है।

- आधार बायोमेट्रिक प्रणाली में प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक विश्वसनीयता संबंधी कई चिंताएँ शामिल हैं।

- आधार प्रणाली फिंगरप्रिंट अथवा आँख के आईरिस स्कैन तथा वन-टाइम पासकोड (OTP) जैसे विकल्पों के माध्यम से सत्यापन करके सार्वजनिक और निजी सेवाओं तक पहुँच की सुविधा प्रदान करती है।

- सेवाओं की बाधारहित उपलब्धता संबंधी चिंताएँ:

- भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) आधार को प्रबंधित करता है, जिसका लक्ष्य वंचित समूहों को एकीकृत करना और कल्याणकारी लाभों की पहुँच का विस्तार करना है।

- विशेष रूप से गर्म, आर्द्र जलवायु में रहने और शारीरिक रूप से काम करने वाले श्रमिकों/लोगों के बीच आधार सेवाओं की बाधारहित उपलब्धता एवं बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकियों की विश्वसनीयता कई बार सवालों के घेरे में आती है।

- डेटा के केंद्रीकरण से संबंधित मुद्दे:

- मूडीज़ ने डिजिटल वॉलेट जैसी ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी आधारित विकेंद्रीकृत आईडी (DID) प्रणाली का प्रस्ताव रखा हैं, जो उपयोगकर्त्ताओं को उनके निजी डेटा पर अधिक नियंत्रण प्रदान करते हैं और संभावित रूप से ऑनलाइन धोखाधड़ी को कम करता है।

मूडीज़ की रिपोर्ट पर सरकार की प्रतिक्रिया:

- आधार को अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा मान्यता:

-

सरकार ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने आधार प्रणाली की सराहना की है तथा विभिन्न देशों ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जैसी ही डिजिटल आईडी प्रणाली तैयार करने पर चर्चा भी की है।

-

-

मनरेगा जैसी योजनाओं की सुविधा:

-

सरकार ने बताया कि रिपोर्ट के जारीकर्त्ताओं को शायद यह जानकारी नहीं है कि मनरेगा डेटाबेस में आधार की जानकरी अंकित करने के लिये उनको बायोमेट्रिक्स की सहायता से प्रमाणित करने की अनिवार्यता नहीं है।

-

-

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लाभ:

-

सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया कि योजना के तहत श्रमिकों को भुगतान सीधे उनके खाते में पैसा जमा करके किया जाता है और इसके लिये उन्हें अपने बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

-

विकेंद्रीकृत प्रणालियाँ:

- एक केंद्रीकृत प्रणाली के अंतर्गत बैंक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अथवा सरकारी मतदाता सूची जैसी इकाइयाँ उपयोगकर्ता की पहचान संबंधी विश्वसनीयता और ऑनलाइन संसाधनों तक उनकी पहुँच को नियंत्रित एवं प्रबंधित करती है।

- प्रबंधन इकाइयाँ आंतरिक अथवा थर्ड-पार्टी प्रोफाइलिंग उद्देश्यों के लिये उपयोगकर्ता के पहचान डेटा के साथ छेड़छाड़ कर सकती है।

- हालाँकि DID का अंगीकरण (जिसमें व्यक्तिगत डेटा उपयोगकर्ता के डिजिटल वॉलेट में सहेजा जाता है) और पहचान सत्यापन कार्य एक एकल, केंद्रीकृत संस्थान के माध्यम से नहीं बल्कि ब्लॉकचेन जैसे विकेंद्रीकृत डिजिटल बहीखाता के माध्यम से होता है।

- यह गोपनीयता में वृद्धि करता है और मध्यस्थों द्वारा रखी गई व्यक्तिगत जानकारी की मात्रा को कम करता है।

- इसे किसी सरकार, व्यवसाय, नियोक्ता या अन्य इकाई के बजाय उपयोगकर्त्ता के पोर्टेबल और पुन: प्रयोज्य डिजिटल वॉलेट में संगृहीत तथा प्रबंधित किया जा सकता है।

विकेंद्रीकृत पहचान प्रणाली से संबंधित चुनौतियाँ:

- डिजिटल आईडी चाहे वे केंद्रीकृत हों या नहीं, हानिकारक सामाजिक प्रभाव डाल सकती हैं क्योंकि वे समूहों के बीच राजनीतिक और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दे सकती हैं, खासकर तब, जब वे एकाधिकार प्रौद्योगिकी तथा सोशल मीडिया व्यवसायों द्वारा प्रदान की जाती हैं।

- इन संगठनों के भीतर नियंत्रण के संकेंद्रण के परिणामस्वरूप व्यक्तिगत पहचान पर प्रभाव में वृद्धि हो सकती है, साथ ही विभिन्न धारणाएँ तथा ऑनलाइन गतिविधियाँ भी प्रभावित हो सकती हैं।

- सामूहिक पहचान एवं राजनीतिक संबद्धताओं के और अधिक ध्रुवीकरण से एकीकृत तथा विविधतापूर्ण डिजिटल तंत्र के निर्माण का लक्ष्य प्रभावित हो सकता है।

आधार (Aadhaar):

- आधार भारत सरकार की ओर से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी की गई 12 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या है। यह संख्या भारत में कहीं भी पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करता है।

- आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति के लिये विशिष्ट होती है और इसकी वैद्यता जीवन भर तक है।

- आधार संख्या निवासियों को उचित समय पर बैंकिंग, मोबाइल फोन कनेक्शन और अन्य सरकारी तथा गैर-सरकारी सेवा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती है।

- यह जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक जानकारी के आधार पर व्यक्तियों की पहचान स्थापित करता है।

- वर्तमान दस्तावेज़ों के बावजूद, प्रत्येक नागरिक इस स्वैच्छिक सेवा का उपयोग कर सकता है।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT):

- उद्देश्य:

- इसे लाभार्थियों तक सूचना और धन के सरल/तेज़ प्रवाह तथा वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने में सहायता करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है।

- क्रियान्वयन:

- यह भारत सरकार द्वारा सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार के लिये 1 जनवरी 2013 को शुरू किया गया एक मिशन है।

- केंद्रीय योजना स्कीम निगरानी प्रणाली (CPSMS), लेखा महानियंत्रक कार्यालय की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) का पूर्व संस्करण, को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के रूटिंग के लिये सामान्य मंच के रूप में कार्य करने के लिये चुना गया था।

- DBT के अवयव:

- DBT योजनाओं के कार्यान्वयन में प्राथमिक घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (National Payments Corporation of India- NPCI), सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा सहकारी बैंक (बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान, RBI की निपटान प्रणाली व NPCI का आधार भुगतान माध्यम) आदि के साथ एकीकृत एक मज़बूत भुगतान और समाधान मंच शामिल है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, वित्त वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. “ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी” के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) |

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित पहली बस

प्रिलिम्स के लिये:मेन्स के लिये:हरित और टिकाऊ भविष्य के लिये ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन सेल का महत्त्व, हरित हाइड्रोजन के लिये सरकारी नीतियाँ और पहल |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने नई दिल्ली में देश की हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित पहली बस को हरी झंडी दिखाई, जो स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है।

हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल:

- परिचय:

- हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल उच्च गुणवत्ता वाली विद्युत शक्ति का एक स्वच्छ, विश्वसनीय, शांत और कुशल स्रोत हैं।

- वे एक विद्युत रासायनिक प्रक्रिया के संचालन के लिये ईंधन के रूप में हरित हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं जो विद्युत उत्पन्न करती है, जिसमें जल और ऊष्मा ही उप-उत्पाद होते हैं।

- हरित हाइड्रोजन:

- हरित हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन है जिसे पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।

- इसमें शून्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के साथ जल (H2O) को उसके घटक तत्त्वों, हाइड्रोजन (H2) और ऑक्सीजन (O2) में विभाजित करना शामिल है।

- हरित हाइड्रोजन एक प्रकार का हाइड्रोजन है जिसे पवन या सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से उत्पादित किया जाता है।

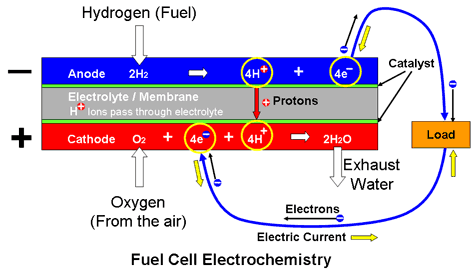

- ईंधन सेल:

- ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा (इस मामले में हाइड्रोजन) को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

- इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट द्वारा अलग किये गए दो इलेक्ट्रोड (एनोड और कैथोड) होते हैं।

- ईंधन सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा (इस मामले में हाइड्रोजन) को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है।

- विद्युत उत्पन्न करने की प्रक्रिया:

- हरित हाइड्रोजन को ईंधन सेल के एनोड हिस्से में आपूर्ति की जाती है।

- एनोड पर हाइड्रोजन अणु इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं और सकारात्मक रूप से आवेशित हाइड्रोजन आयन (प्रोटॉन) बन जाते हैं।

- इलेक्ट्रॉन एक बाहरी सर्किट के माध्यम से एनोड से कैथोड तक प्रवाहित होते हैं, जिससे विद्युत प्रवाह उत्पन्न होता है।

- वायु से ऑक्सीजन कैथोड को आपूर्ति की जाती है।

- कैथोड पर ऑक्सीजन अणु इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉन के साथ मिलकर उपोत्पाद के रूप में जल वाष्प (H2O) का उत्पादन करते हैं।

- लाभ:

- हरित हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं का एकमात्र उपोत्पाद जल है, जो उन्हें शून्य-उत्सर्जन ऊर्जा स्रोत बनाता है।

- पारंपरिक वाहनों की तरह ही हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों में कुछ ही मिनटों में ईंधन भरा जा सकता है।

- चुनौतियाँ:

- वर्तमान में हरित हाइड्रोजन का उत्पादन महँगा हो सकता है, लेकिन इस शोध का उद्देश्य लागत को कम करना है।

- इसे व्यापक रूप से अपनाने के लिये उत्पादन, भंडारण और वितरण सहित हाइड्रोजन बुनियादी ढाँचे का विकास आवश्यक है।

हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस का महत्त्व:

- बस विद्युत उत्पन्न करने के लिये हाइड्रोजन और वायु का उपयोग करती है, उप-उत्पाद के रूप में केवल जल उत्सर्जित करती है, जिससे यह परिवहन का एक पर्यावरण-अनुकूल साधन बन जाता है।

- पारंपरिक ईंधन की तुलना में हाइड्रोजन से तीन गुना अधिक ऊर्जा घनत्व और शून्य हानिकारक उत्सर्जन का दावा किया जाता है, जो इसे एक स्वच्छ एवं अधिक कुशल विकल्प बनाता है।

- आगे की योजनाएँ:

- इंडियन ऑयल ने वर्ष 2023 के अंत तक दिल्ली एनसीआर में 15 और हाइड्रोजन ईंधन सेल बसें शुरू करने की योजना बनाई है।

- ये बसें भारतीय परिचालन स्थितियों के तहत दक्षता और स्थिरता का आकलन करते हुए प्रदर्शन डेटा इकट्ठा करने में सहायता करेंगी।

- इंडियन ऑयल ने वर्ष 2023 के अंत तक दिल्ली एनसीआर में 15 और हाइड्रोजन ईंधन सेल बसें शुरू करने की योजना बनाई है।

हरित हाइड्रोजन द्वारा भारत के ऊर्जा परिदृश्य में परिवर्तन:

- अगले दो दशकों में वैश्विक वृद्धिशील ऊर्जा मांग वृद्धि में हाइड्रोजन और जैव ईंधन का हिस्सा 25% होगा।

- भारत का लक्ष्य हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात में वैश्विक चैंपियन बनना तथा हरित हाइड्रोजन के केंद्र के रूप में उभरना है।

- ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की सफलता भारत को जीवाश्म ऊर्जा के शुद्ध आयातक से स्वच्छ हाइड्रोजन ऊर्जा के शुद्ध निर्यातक बनने में मदद कर सकती है।

- वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन हासिल करने की भारत की महत्त्वाकांक्षी खोज में हाइड्रोजन एक गेम चेंजर बनने की ओर अग्रसर है।

हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये भारत की पहल:

- हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेज़ी से अपनाना और उनका विनिर्माण करना (FAME)

- अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)

- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिये: (2023)

उपर्युक्त में से कितने उद्योगों के विकार्बनन में हरित हाइड्रोजन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होने की अपेक्षा है? (a) केवल एक उत्तर: (c) प्रश्न. हरित हाइड्रोजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2023)

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? (a) केवल एक उत्तर: (c) प्रश्न. हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन "निकास" के रूप में निम्नलिखित में से एक का उत्पादन करते हैं: (2010) (a) NH3 उत्तर: (c) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

वैश्विक ऋण प्रवृत्ति एवं निहितार्थ

प्रिलिम्स के लिये:वैश्विक ऋण प्रवृत्ति एवं निहितार्थ, ऋण, मंदी, सकल घरेलू उत्पाद (GDP), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) मेन्स के लिये:वैश्विक ऋण प्रवृत्ति एवं निहितार्थ |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस (IIF) के अनुसार, वर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में वैश्विक ऋण बढ़कर 307 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया है।

- पिछले दशक से वैश्विक ऋण लगभग 100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ गया है। इसके अलावा लगातार सात तिमाहियों से उच्च गिरावट के बाद एक बार फिर से वैश्विक ऋण बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के हिस्से के रूप में 336% पर पहुँच गया है।

वैश्विक ऋण:

- परिचय:

- वैश्विक ऋण का तात्पर्य सरकारों के साथ-साथ निजी व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा लिये गए ऋण से है।

- सरकारें विभिन्न व्ययों को पूरा करने के लिये ऋण लेती हैं जिन्हें वे कर एवं अन्य राजस्व के माध्यम से पूरा करने में असमर्थ रहती हैं।

- सरकारें पूर्व में लिये गए ऋण पर ब्याज भुगतान हेतु भी ऋण ले सकती हैं।

- निजी क्षेत्र मुख्य रूप से निवेश हेतु ऋण लेता है।

- ऋण वृद्धि के प्रमुख भागीदार:

- वर्ष 2023 की पहली छमाही में अमेरिका, ब्रिटेन, जापान और फ्राँस जैसी उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की वैश्विक ऋण वृद्धि में 80% से अधिक की भागीदारी देखी गई।

- चीन, भारत और ब्राज़ील जैसी उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं में भी इस अवधि के दौरान पर्याप्त ऋण वृद्धि देखी गई।

- वैश्विक ऋण में वृद्धि के कारण:

- आर्थिक विकास, जनसंख्या विस्तार और सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण ऋण लेने की आवश्यकता बढ़ गई है। आर्थिक मंदी के दौरान सरकारें आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के साथ लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु ऋण लेती हैं।

- वर्ष 2023 की पहली छमाही के दौरान कुल वैश्विक ऋण में USD10 ट्रिलियन तक की वृद्धि हुई। ऐसा बढ़ती ब्याज दरों के कारण हुआ, जिससे ऋण की मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है।

- लेकिन समय के साथ ऋण स्तर में वृद्धि की उम्मीद की जा सकती है क्योंकि विश्व भर के देशों में कुल धन आपूर्ति आमतौर पर हर साल लगातार बढ़ती है।

बढ़ता वैश्विक ऋण चिंता का कारण क्यों है?

- ऋण स्थिरता और राजकोषीय असंतुलन:

- बढ़ते ऋण के कारण इसकी स्थिरता को लेकर चिंताएँ पैदा हो सकती हैं। यदि किसी देश का ऋण उसकी अर्थव्यवस्था की तुलना में तेज़ी से बढ़ता है, तो ऐसे में ऋण चुकाना अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है।

- ऋण का उच्च स्तर देश के वित्तीय स्वास्थ्य पर दबाव डाल सकता है, जिससे राजस्व का प्रमुख हिस्सा ब्याज भुगतान में खर्च होता है। इससे आवश्यक सार्वजनिक सेवाओं, बुनियादी ढाँचे एवं सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये धन की उपलब्धता कम हो जाती है।

- आर्थिक अनुकूलन में कमी:

- उच्च ऋण स्तर के कारण आर्थिक मंदी से प्रभावी ढंग से निपटने की सरकार की क्षमता सीमित हो सकती है। इससे मंदी के दौरान प्रोत्साहन उपायों को लागू करना मुश्किल हो जाता है।

- यदि सरकार का ऋण बोझ काफी अधिक हो जाए तो अत्यधिक ऋण मंदी का कारण बन सकता है। इसके परिणामस्वरूप उपभोक्ता खर्च एवं व्यावसायिक निवेश के साथ समग्र आर्थिक विकास में कमी आ सकती है।

- वित्तीय प्रणालीगत जोखिम:

- वित्तीय प्रणाली में ऋण की उच्च सांद्रता प्रणालीगत जोखिम की समस्या उत्पन्न कर सकती है, विशेष रूप से यदि ऋण कुछ प्रमुख संस्थानों के पास केंद्रित हो। यदि एक बड़ा उधारकर्त्ता विफल हो जाता है, तो इससे घटनाओं की एक शृंखला शुरू हो सकती है, जो संपूर्ण वित्तीय प्रणाली की स्थिरता के साथ समझौते का कारण बन सकता हैI

- वैश्विक वित्तीय बाज़ार आपस में जुड़े हुए हैं, साथ ही एक क्षेत्र का ऋण संकट तेज़ी से दूसरे क्षेत्र में संकट का कारण बन सकता है। यदि किसी प्रमुख अर्थव्यवस्था को गंभीर ऋण समस्या का सामना करना पड़ता है तब इस तरह के अंतर्संबंध वैश्विक वित्तीय संकट की संभावना को और अधिक बढ़ा देते है।

- वर्ष 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, जिसके पश्चात् आसान ऋण नीतियों के कारण आर्थिक उछाल देखा गया। अत्यधिक निजी ऋण स्तर जो प्राय: आर्थिक संकट से पहले देखा जाता है, भविष्य के संकटों को रोकने के लिये विवेकपूर्ण ऋण प्रथाओं और वास्तविक बचत के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

- वर्ष 2008 का वैश्विक वित्तीय संकट, जिसके पश्चात् आसान ऋण नीतियों के कारण आर्थिक उछाल देखा गया। अत्यधिक निजी ऋण स्तर जो प्राय: आर्थिक संकट से पहले देखा जाता है, भविष्य के संकटों को रोकने के लिये विवेकपूर्ण ऋण प्रथाओं और वास्तविक बचत के महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

- ब्याज दरों पर प्रभाव:

- जैसे-जैसे ऋण का स्तर बढ़ता है, सरकारों को नए ऋण पर उच्च ब्याज दरों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे ऋण का बोझ बढ़ सकता है।

- बढ़ी हुई ब्याज दरों से व्यवसायों तथा व्यक्तियों के लिये ऋण लेने की लागत भी बढ़ सकती है, जिससे निवेश और उपभोग में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

- डिफॉल्ट और मुद्रास्फीति की संभावना:

- चरम मामलों में उच्च ऋण स्तर के बोझ से दबी सरकार अपने दायित्वों के आधार पर डिफॉल्टर हो सकती है, जिससे वित्तीय बाज़ारों में विश्वास की हानि हो सकती है, साथ ही वैश्विक आर्थिक स्थिरता प्रभावित हो सकती है।

- ऋण प्रबंधन के प्रयास में सरकारें मुद्रास्फीतिकारी उपायों का सहारा ले सकती हैं, अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन कर सकती हैं, साथ ही ऋण के वास्तविक मूल्य को भी कम कर सकती हैं। हालाँकि इस दृष्टिकोण से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे उपभोक्ताओं एवं व्यवसायों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

ऋण की वृद्धि को रोकने के लिये उपाय:

- G-20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) द्वारा वैश्विक ऋण संरचना को बढ़ाने के लिये संभावित कार्रवाइयों और तरीकों पर चर्चा की गई।

- ऋण समाधान एवं पुनर्गठन:

- वैश्विक ऋण मुद्दों का निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और गहन विश्लेषण करना आवश्यक है। इस विश्लेषण से ऋण पुनर्गठन निर्णयों का मार्गदर्शन होना चाहिये, जिसमें संभावित ऋण कटौती अथवा स्थिरता एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये ऋण पर घाटे को स्वीकार करना शामिल है।

- वित्तीय संरचना को सुदृढ़ करना:

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढाँचे को मज़बूत करने के लिये विशेषकर ऋण समाधान के क्षेत्र में तत्काल सुधार लागू करना।

- इसमें ऋण पुनर्गठन के लिये ढाँचे को विस्तृत करना, ऋण-संबंधी लेन-देन में पारदर्शिता को बढ़ावा देना तथा ऋण समाधान तंत्र की दक्षता एवं प्रभावशीलता में सुधार करना भी शामिल है।

- कमज़ोर अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन:

- तीव्र आर्थिक तनाव और सीमित नीतिगत अंतराल का सामना कर रहे विकासशील तथा कम आय वाले देशों पर ध्यान केंद्रित करना।

- उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुरूप लक्षित वित्तीय सहायता, ऋण राहत, अथवा पुनर्गठन तंत्र प्रदान करना।

- ऋण समाधान एवं पुनर्गठन:

-

- वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल:

- आर्थिक झटकों एवं संकटों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिये वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को मज़बूत और बेहतर बनाना। इसमें ऋण देने हेतु तंत्र को अधिक अनुकूलित करना, धन का तेज़ी से वितरण सुनिश्चित करने के साथ ज़रूरतमंद देशों की वित्तीय सहायता तक पहुँच बढ़ाना शामिल है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकारिता:

- व्यापक समाधान विकसित करने के लिये राष्ट्रों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करना। ऋण चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये बहुपक्षीय प्रयास से समन्वित कार्रवाई, ज्ञान साझाकरण और संसाधनों के संयोजन को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।

- वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल:

निष्कर्ष:

- आर्थिक स्थिरता और सतत् विकास सुनिश्चित करने के लिये वैश्विक ऋण प्रबंधन के एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

- बढ़ते वैश्विक ऋण से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिये ऋण स्तर की निगरानी करना, विवेकपूर्ण राजकोषीय और मौद्रिक नीतियों को लागू करने के साथ अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों को मज़बूत करना महत्त्वपूर्ण कदम हो सकता है।

- ऋण संचय और आर्थिक विकास के मध्य सही संतुलन बनाना दीर्घकालिक आर्थिक समृद्धि के लिये आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

मानवाधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम

प्रिलिम्स के लिये:मानवाधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम (APF), UDHR, NHRC मेन्स के लिये:भारत में मानवाधिकार, NHRC की कार्यप्रणाली से संबद्ध मुद्दे |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

भारत की राष्ट्रपति ने मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा (Universal Declaration on Human Rights- UDHR) की ऐतिहासिक 75वीं वर्षगाँठ मनाते हुए नई दिल्ली में मानवाधिकारों पर एशिया प्रशांत फोरम (Asia Pacific Forum on Human Rights) की वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन का शुभारंभ किया।

मानवाधिकारों पर राष्ट्रपति का दृष्टिकोण क्या था?

- मानवाधिकारों और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को संतुलित करना: राष्ट्रपति ने पर्यावरण की रक्षा करते हुए मानवाधिकारों के मुद्दों को संबोधित करने पर ज़ोर दिया।

- मानव जनित पर्यावरणीय क्षति पर चिंता: राष्ट्रपति ने प्रकृति पर मानवीय कार्यों के विनाशकारी प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की।

- मानवाधिकारों की रक्षा का नैतिक दायित्व: उन्होंने मानवाधिकारों की रक्षा के लिये कानूनी ढाँचे से अलग अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के नैतिक कर्तव्य पर प्रकाश डाला।

- लैंगिक न्याय के प्रति भारत की प्रतिबद्धता: उन्होंने दोहराया कि भारतीय संविधान ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया है, जिससे लैंगिक न्याय और गरिमा के संरक्षण को बढ़ावा मिला है।

- विश्व की सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रति ग्रहणशीलता: उन्होंने कहा कि भारत मानवाधिकारों में सुधार के लिये वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं से सीख लेने के लिये तैयार है।

- मातृ प्रकृति का पोषण: उन्होंने मानवाधिकार के मुद्दों को अलग-थलग न करने और आहत मातृ प्रकृति की सुरक्षा को समान रूप से प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

मानवाधिकारों पर एशिया प्रशांत मंच:

- पृष्ठभूमि और मिशन:

- स्थापना वर्ष-1996।

- यह संपूर्ण एशिया प्रशांत क्षेत्र में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (NHRI) को एकजुट करता है।

- इसका उद्देश्य संबद्ध क्षेत्र में प्रमुख मानवाधिकार चुनौतियों का समाधान करना है।

- सदस्यता और विकास:

- APF में 17 पूर्ण सदस्य और आठ सहयोगी सदस्य हैं।

- पूर्ण सदस्य के रूप में भर्ती होने के लिये एक राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान को पेरिस सिद्धांतों में निर्धारित न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पूरी तरह से पालन करना होगा।

- राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएँ जो आंशिक रूप से पेरिस सिद्धांतों का अनुपालन करती हैं, उन्हें सहयोगी सदस्यता प्रदान की जाती है।

- लक्ष्य:

- एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्वतंत्र NHRI की स्थापना को बढ़ावा देना।

- सदस्य NHRI को उनके प्रभावी कार्य में सहायता करना।

- कार्य और सेवाएँ:

- कार्यक्रमों और सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है।

- क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मुद्दों पर सदस्यों की सामूहिक आवाज़ का प्रतिनिधित्व करना।

- विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों, सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी बनाना।

- यह OHCHR, UNDP, UN महिला और UNFPA जैसे संगठनों के साथ सहयोग करता है।

मानवाधिकार की महत्ता:

- व्यक्तिगत गरिमा की सुरक्षा: यह प्रत्येक मनुष्य की अंतर्निहित गरिमा एवं मूल्यों के संरक्षण को सुनिश्चित करता है।

- सामाजिक न्याय और समानता: यह हाशिये पर मौजूद और कमज़ोर आबादी के अधिकारों की रक्षा करके सामाजिक न्याय एवं समानता को बढ़ावा देता है।

- कानून का शासन: यह जवाबदेही और न्याय के लिये एक ढाँचा स्थापित करके कानून के शासन को बढ़ावा देता है।

- शांति और स्थिरता: यह शिकायतों तथा संघर्षों को संबोधित करके राष्ट्रों के भीतर और उनके बीच शांति एवं स्थिरता में योगदान देता है।

- विकास और समृद्धि: यह आर्थिक और सामाजिक विकास को सुगम बनाता है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होता है।

- वैश्विक सहयोग: वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों के हनन को संबोधित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कूटनीति को बढ़ावा देता है।

- अत्याचारों को रोकना: यह मानवाधिकारों के हनन और अत्याचारों के निवारक के रूप में कार्य करता है।

- सार्वभौमिक मूल्य के रूप में मानवीय गरिमा: यह सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक सीमाओं से परे एक सार्वभौमिक मूल्य के रूप में मानवीय गरिमा को बनाये रखता है।

- व्यक्तिगत सशक्तीकरण: व्यक्तियों को अपने अधिकारों का दावा करने और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिये सशक्त बनाता है।

- जवाबदेही और न्याय: मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिये सरकारों और संस्थानों को ज़िम्मेदार ठहराता है तथा पीड़ितों के लिये न्याय उपलब्ध करने के लिये प्रयासरत है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission- NHRC):

- परिचय:

- यह व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

- भारतीय संविधान द्वारा गारंटीकृत अधिकार और भारतीय न्यायालयों द्वारा लागू किये जाने योग्य अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध का समर्थन करता है।

- स्थापना:

- इसे मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा के लिये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत 12 अक्तूबर, 1993 को पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप स्थापित किया गया।

- भूमिका और कार्य:

- यह न्यायिक कार्यवाही के साथ सिविल न्यायालय की शक्तियाँ रखता है।

- इसे मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच हेतु केंद्र या राज्य सरकार के अधिकारियों या जाँच एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करने का अधिकार है।

- यह घटित होने के एक वर्ष के अंदर मामलों की जाँच कर सकता है।

- इसका कार्य मुख्यतः अनुशंसात्मक प्रकृति का होता है।

- सीमाएँ:

- आयोग कथित मानवाधिकार उल्लंघन की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् किसी भी मामले की जाँच नहीं कर सकता है।

- आयोग को सशस्त्र बलों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों में सीमित क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं।

- आयोग को निजी पक्षों द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के मामलों में कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. यद्यपि मानवाधिकार आयोगों ने भारत में मानव अधिकारों के सरंक्षण में काफी हद तक योगदान दिया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरुद्ध अधिकार जताने में असफल रहे हैं। उनकी संरचनात्मक एवं व्यावहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिये। (2021) |

भारतीय राजव्यवस्था

महिला आरक्षण विधेयक, 2023 में OBC संबंधी चिंताएँ

प्रिलिम्स के लिये:महिला आरक्षण विधेयक, 2023, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का उप-वर्गीकरण, सर्वोच्च न्यायालय, गीता मुखर्जी रिपोर्ट, मंडल आयोग, NCBC के लिये संवैधानिक दर्जा, न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग मेन्स के लिये:OBC महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क, OBC आरक्षण का ऐतिहासिक विकास |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पारित महिला आरक्षण विधेयक, 2023 में अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिये कोटा खत्म किया जाना चर्चा का विषय बना हुआ है। आलोचकों ने इस कदम को प्रमुख सरकारी पदों पर OBC के निम्न प्रतिनिधित्व को लेकर चिंता के रूप में इंगित किया है।

अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व संबंधी चिंताएँ:

- संदर्भ:

- महिला आरक्षण विधेयक 2023, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित करता है, में OBC की महिलाओं के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

- इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विपरीत भारतीय संविधान लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं में OBC के लिये राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है।

- महिला आरक्षण विधेयक 2023, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% सीटें आरक्षित करता है, में OBC की महिलाओं के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

- प्रमुख मुद्दे:

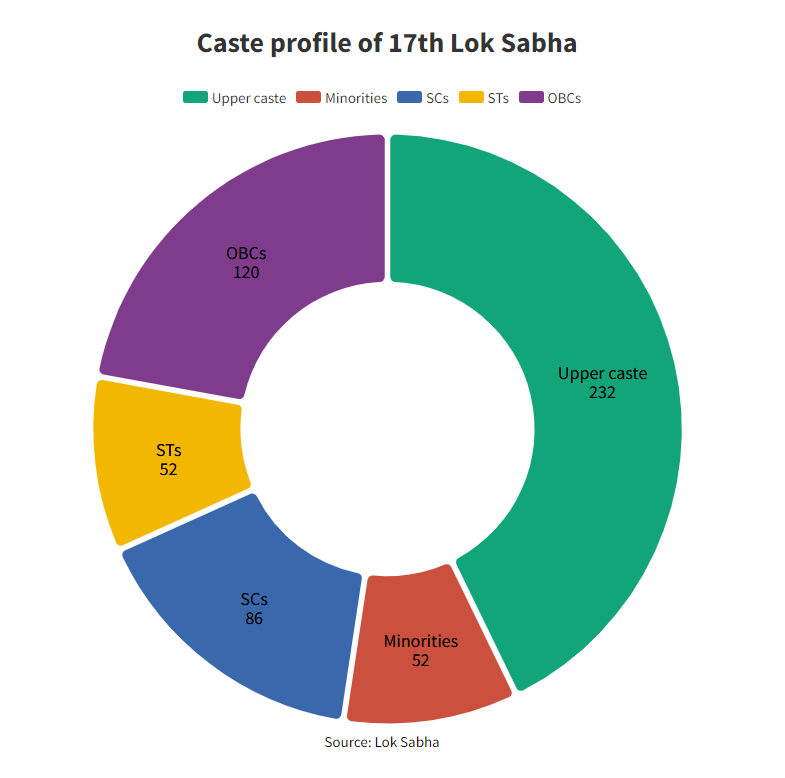

- आलोचकों का तर्क है कि OBC, जो आबादी का 41% हिस्सा हैं (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 2006 के सर्वे के अनुसार), का लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय सरकारों में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।

- ये एससी और एसटी के लिये आरक्षण की तरह ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अपने लिये अलग कोटा की मांग कर रहे हैं।

- हालाँकि सरकार ने विधिक एवं संवैधानिक बाधाओं का हवाला देते हुए ऐसा कोटा लागू नहीं किया है।

- उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसी कई राज्य सरकारों ने इन्हें स्थानीय निकाय चुनावों में उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया है।

- लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने समग्र आरक्षण पर 50% की सीमा आरोपित की है (विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य), जिसमें OBC आरक्षण को 27% तक सीमित किया गया है।

- 50% की यह ऊपरी सीमा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ फैसले के अनुरूप है।

- इस निर्णय की इस आधार पर आलोचना की गई कि 27% आरक्षण, राज्यों में OBC जनसख्या के अनुपात में नहीं है।

- लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने समग्र आरक्षण पर 50% की सीमा आरोपित की है (विकास किशनराव गवली बनाम महाराष्ट्र राज्य), जिसमें OBC आरक्षण को 27% तक सीमित किया गया है।

- आलोचकों का तर्क है कि OBC, जो आबादी का 41% हिस्सा हैं (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के वर्ष 2006 के सर्वे के अनुसार), का लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय सरकारों में प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है।

- लोकसभा में OBC सदस्यों की वर्तमान संख्या:

- 17वीं लोकसभा में OBC समुदाय से लगभग 120 सांसद हैं, जो लोकसभा की कुल सदस्य क्षमता का लगभग 22% है।

- गीता मुखर्जी रिपोर्ट:

- गीता मुखर्जी रिपोर्ट में महिला आरक्षण विधेयक की व्यापक समीक्षा की गई थी जिसे पहली बार वर्ष 1996 में संसद में प्रस्तुत किया गया था।

- इस रिपोर्ट में विधेयक में सुधार हेतु सात सिफारिशें की गईं थीं, जिसका उद्देश्य लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिये 33% आरक्षण प्रदान करना था।

- कुछ सिफारिशें इस प्रकार हैं:

- 15 वर्ष की अवधि के लिये आरक्षण।

- एंग्लो इंडियंस के लिये उप-आरक्षण भी शामिल हो।

- ऐसे मामलों में आरFक्षण जहाँ राज्य में लोकसभा में तीन से कम सीटें हैं (या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये तीन से कम सीटें हैं)।

- इसमें दिल्ली विधानसभा के लिये आरक्षण भी शामिल है।

- राज्यसभा और विधानपरिषदों में सीटों का आरक्षण।

- संविधान द्वारा OBC के लिये आरक्षण का विस्तार करने के बाद OBC महिलाओं को उप-आरक्षण प्रदान करना।

OBC महिलाओं के लिये सीटों के आरक्षण के पक्ष और विपक्ष में तर्क:

|

पक्ष में तर्क |

विरुद्ध तर्क |

|---|---|

|

|

भारत में OBC आरक्षण का ऐतिहासिक विकास:

- कालेलकर आयोग (1953): यह यात्रा वर्ष 1953 में कालेलकर आयोग की स्थापना के साथ शुरू हुई, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जाति (Scheduled Castes- SC) और अनुसूचित जनजाति (Scheduled Tribes- ST) से परे पिछड़े वर्गों को मान्यता देने का पहला उदाहरण पेश किया।

- मंडल आयोग (1980): वर्ष 1980 में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट में OBC आबादी 52% होने का अनुमान लगाया गया था और देशभर में 1,257 समुदायों को पिछड़े वर्ग के रूप में पहचाना गया। इसने मौजूदा कोटा (जो पहले केवल SC/ST के लिये लागू था) को 22.5% से बढ़ाकर 49.5% करने का सुझाव दिया।

- इन सुझावों के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 16(4) के तहत OBC के लिये केंद्रीय सिविल सेवा में 27% सीटें आरक्षित करते हुए आरक्षण नीति लागू की।

- यह नीति अनुच्छेद 15(4) के तहत केंद्र सरकार के शैक्षणिक संस्थानों में भी लागू की गई थी।

- "क्रीमी लेयर" बहिष्करण (2008): आरक्षण का लाभ सबसे वंचित व्यक्तियों तक पहुँचे यह सुनिश्चित करने के लिये सर्वोच्च न्यायालय ने OBC समुदाय में से "क्रीमी लेयर" को आरक्षण से बाहर करने का निर्देश दिया।

- NCBC के लिये संवैधानिक स्थिति (2018): 102वें संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे OBC सहित पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा हेतु इसके अधिकार और मान्यता में वृद्धि हुई।

- न्यायमूर्ति जी. रोहिणी आयोग: संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार, 2 अक्तूबर, 2017 को इसका गठन किया गया और न्यायमूर्ति जी. रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने लगभग छह वर्ष बाद अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की जातियों के उप-वर्गीकरण के लिये लंबे समय से प्रतीक्षित रिपोर्ट सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय को सौंपी।

- रिपोर्ट OBC के बीच उप-वर्गीकरण की अनिवार्यता को रेखांकित करती है।

- इस उप-वर्गीकरण का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले OBC समुदायों के लिये अवसरों को बढ़ाने हेतु मौजूदा 27% आरक्षण सीमा के अंतर्गत आरक्षण आवंटित करना है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न:प्रश्न. भारत के निम्नलिखित संगठनों/निकायों पर विचार कीजिये: (2023)

उपर्युक्त में से कितने सांविधानिक निकाय हैं? (a) केवल एक उत्तर: (a) |