भारतीय अर्थव्यवस्था

एशिया-प्रशांत में जलवायु-प्रेरित आर्थिक क्षति

प्रिलिम्स के लिये:UNESCAP, सकल घरेलू उत्पाद, एशियाई विकास बैंक, जलवायु जोखिम सूचकांक, ग्रीन क्लाइमेट फंड मेन्स के लिये:जलवायु परिवर्तन और आर्थिक कमज़ोरियाँ, जलवायु अनुकूलन और शमन के लिये भारत के नीतिगत उपाय |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

एशिया और प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (UNESCAP) की "इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2025" शीर्षक वाली रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि एशिया-प्रशांत के एक तिहाई देशों को जलवायु संबंधी घटनाओं, जिनमें बाढ़, हीटवेव, सूखा और चक्रवात शामिल हैं, के कारण प्रतिवर्ष सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के कम से कम 6% के बराबर आर्थिक क्षति का सामना करना पड़ता है।

जलवायु परिवर्तन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में व्यापक आर्थिक स्थिरता को किस प्रकार प्रभावित करता है?

- औसत वार्षिक क्षति (AAL): ESCAP ने AAL का उपयोग किया, जो जोखिम आकलन के आधार पर आपदाओं से होने वाली अनुमानित वार्षिक आर्थिक क्षति को दर्शाता है, जिसमें खतरे की आवृत्ति, तीव्रता, जोखिम और सुभेद्यता को ध्यान में रखा जाता है।

- एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 30 देशों में, AAL का औसत सकल घरेलू उत्पाद का 4.8% है, तथा कंबोडिया में यह लगभग 11% तथा फिजी, म्याँमार और पाकिस्तान में कम से कम 7% है।

- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की सुभेद्यता: विश्लेषण किये गये 30 देशों में से 11 देश (अफगानिस्तान, कंबोडिया, ईरान, कज़ाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्याँमार, नेपाल, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और वियतनाम) व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण से जलवायु जोखिमों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं।

- तेज़ी से हो रहे शहरीकरण और कमज़ोर बुनियादी ढाँचे, विशेष रूप से तटीय क्षेत्रों में, जलवायु जोखिम को बढ़ाते हैं, जिससे अत्यधिक क्षति होती है।

- वर्ष 2024 में वैश्विक आर्थिक विकास में 60% योगदान देने के बावजूद, कई एशिया-प्रशांत देश जलवायवीय आघातों से निपटने के लिये अपर्याप्त रूप से सुसज्जित हैं।

- क्षेत्रीय जोखिम: वर्ष 2050 तक कृषि में चावल की उपज में 14% तक की कमी आ सकती है, जिससे भारत जैसे देशों में खाद्य सुरक्षा और किसानों की आय प्रभावित होगी।

- कोयला और तेल पर निर्भर देशों (जैसे इंडोनेशिया, भारत और चीन) को नवीकरणीय ऊर्जा के लिये वैश्विक संक्रमण के कारण बड़े आर्थिक व्यवधानों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे रोज़गार में कमी और राजस्व में गिरावट का अनुमान है।

- मत्स्य स्टॉक में कमी के कारण वर्ष 2050 तक उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मत्स्य स्टॉक में 30% तक की कमी आ सकती है।

UNESCAP क्या है?

और पढ़ें: UNESCAP

भारत की अर्थव्यवस्था पर जलवायु परिवर्तन के प्रमुख प्रभाव क्या हैं?

- भारत का आर्थिक प्रभाव: एशियाई विकास बैंक (ADB) के अनुसार, जलवायु-प्रेरित आर्थिक प्रभावों के कारण भारत को वर्ष 2070 तक 24.7% GDP क्षति का सामना करना पड़ सकता है।

- आर्थिक क्षति के प्रमुख कारक:

- अत्यधिक उष्णता: भारत में पहले से ही तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके साथ ही हीटवेव की आवृत्ति और प्रसार में वृद्धि होने की संभावना है।

- वर्ष 2030 तक, हीट स्ट्रेस से प्रेरित उत्पादकता में गिरावट के कारण अनुमानित 80 मिलियन वैश्विक रोज़गार में से 34 मिलियन रोज़गार भारत में कम हो सकते हैं (विश्व बैंक, 2022)।

- इसके अतिरिक्त, अत्यधिक उष्णता और आर्द्रता की स्थिति के कारण श्रम घंटों के क्षति के कारण भारत की सकल घरेलू उत्पाद का 4.5% जोखिम हो सकता है।

- अत्यधिक उष्णता: भारत में पहले से ही तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके साथ ही हीटवेव की आवृत्ति और प्रसार में वृद्धि होने की संभावना है।

- कृषि में गिरावट: हीटवेव में वृद्धि और अनियमित वर्षा के कारण चावल और गेहूँ की उपज कम हो रही है। विश्व बैंक के अनुसार, 2050 के दशक तक 2°C तापमान वृद्धि के तहत, भारत को जलवायु परिवर्तन के बिना परिदृश्य की तुलना में दोगुने से अधिक मात्रा में खाद्यान्न आयात करने की आवश्यकता हो सकती है।

- समुद्र का बढ़ता स्तर: भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा समुद्र के बढ़ते स्तर के प्रति संवेदनशील होती जा रही है, जिसका 32% हिस्सा वर्ष 1990 से वर्ष 2018 तक अपरदन से प्रभावित हुआ है।

- मुंबई और कोलकाता जैसे तटीय शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, तथा सुंदरवन वर्ष 2100 तक 80% तक संकुचित हो सकता है।

- चरम मौसम घटनाएँ: जर्मनवाच के जलवायु जोखिम सूचकांक के अनुसार, वर्ष 1993 से वर्ष 2023 की अवधि में घटित चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित शीर्ष 10 देशों में भारत 6वें स्थान पर है।

-

भारत में 400 से अधिक चरम घटनाएँ घटीं, जिसके परिणामस्वरूप 180 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक क्षति हुई और इस अवधि के दौरान लगभग 80,000 लोगों की मृत्यु हुई।

जलवायु-जनित आर्थिक क्षति की रोकथाम हेतु एशिया-प्रशांत क्या रणनीति अपना सकता है?

- सर्कुलर/वृत्तीय अर्थव्यवस्था को समाविष्ट किया जाना: एशिया-प्रशांत देशों को वृत्तीय अर्थव्यवस्था प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिये, जहाँ अपशिष्ट का अन्य क्षेत्रों में पुनः उपयोग किया जाता है, जिससे उत्सर्जन में कटौती होगी और संसाधनों का अल्प दोहन होगा।

- भारत को अपशिष्ट और संसाधन खपत को न्यूनतम करने के लिये वेस्ट-टू-वेल्थ पहल को प्रोत्साहित कर अपशिष्ट मुक्त शहरों (Zero Waste Cities) पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- हरित नवाचार को बढ़ावा: कार्बन कैप्चर, तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और भंडारण जैसे क्षेत्रों में जलवायु-तकनीक स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- भारत जलवायु-तकनीक उपक्रमों का समर्थन करके अटल इनोवेशन मिशन और स्टार्ट-अप इंडिया के माध्यम से जलवायु नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। ग्रीन क्लाइमेट फंड (GCF) से प्राप्त अतिरिक्त निधि से इन हरित समाधानों का विस्तार करने में सहायता मिल सकती है।

- जलवायु-प्रतिरोधी अवसंरचना: नगरीय क्षेत्रों को जलवायवीय प्रभावों से सुरक्षा प्रदान करने हेतु बाढ़-रोधी और ताप-प्रतिरोधी अवसंरचना में निवेश किया जाना चाहिये।

- भारत जलवायु अनुकूलन और शमन को एकीकृत करने के लिये स्मार्ट सिटी मिशन को राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (NAPCC) के साथ संरेखित कर सकता है।

- हरित अवसंरचना के साथ जलवायु-प्रतिरोधी विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZ) का विकास करने से, संयुक्त अरब अमीरात के मसदर शहर जैसे मॉडलों से प्रेरित होकर, अल्प कार्बन वाले उद्योगों को आकर्षित किया सकता है।

- हरित वर्गीकरण: भारत संधारणीय क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने हेतु एक हरित वर्गीकरण पद्धति विकसित कर सकता है तथा पर्याप्त हरित वित्तपोषण हेतु इसे NAPCC के साथ संरेखित कर सकता है।

- वैश्विक जलवायु कोष: लॉस एंड डैमेज फंड (LDF) जैसे वित्तीय साधन जलवायु लचीलापन, बेहतर कृषि पद्धतियों और नवीकरणीय ऊर्जा संक्रमणों को वित्तपोषित कर एशिया-प्रशांत देशों को सहायता प्रदान करते हैं। प्रभावी अनुकूलन के लिये LDF का विस्तार करना महत्त्वपूर्ण है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में विकासशील देशों की जलवायु संबंधी सुभेद्यताओं की विवेचना कीजिये तथा अनुकूली नीतिगत उपायों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये-(2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर:(d) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारत सरकार के 'हरित भारत मिशन' के उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है/हैं? (2016)

(a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. ‘भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि (ग्लोबल क्लाइमेट, चेंज एलाएन्स)’ के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

(a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) के सी.ओ.पी. के 26वें सत्र के प्रमुख परिणामों का वर्णन कीजिये। इस सम्मेलन में भारत द्वारा की गईं वचनबद्धताएँ क्या हैं? (2021) प्रश्न. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत किस प्रकार प्रभावित होगा? जलवायु परिवर्तन के द्वारा भारत के हिमालयी और समुद्रतटीय राज्य किस प्रकार प्रभावित होंगे? (2017) |

सामाजिक न्याय

मातृ मृत्यु दर की प्रवृत्ति

प्रिलिम्स के लिये:विश्व स्वास्थ्य संगठन, मातृ मृत्यु अनुपात, SDG लक्ष्य 3.1, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र मेन्स के लिये:भारत में मातृ स्वास्थ्य और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल, भारत में क्षेत्रीय स्वास्थ्य असमानताएँ |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

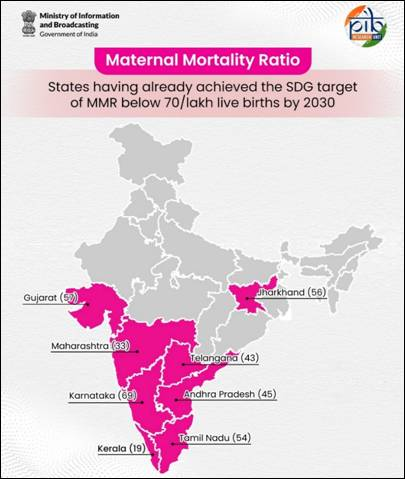

संयुक्त राष्ट्र मातृ मर्त्यता प्राक्कलन अंतर-एजेंसी समूह (MMEIG) द्वारा "ट्रेंड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी: 2000-2023" विषयक एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके अनुसार नाइजीरिया के बाद भारत में मातृ मृत्यु दर सर्वाधिक है।

नोट: MMEIG एक समूह है जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF), संयुक्त राष्ट्र पॉपुलेशन फंड (UNFPA), विश्व बैंक समूह, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक कार्य विभाग, जनसंख्या प्रभाग शामिल हैं।

मातृ मृत्यु दर की क्या प्रवृत्ति है?

- भारत: वर्ष 2023 में, भारत में कुल 19,000 मातृ मृत्यु दर्ज की गईं, जो वैश्विक मातृ मृत्यु दर का 7.2% है, जिससे यह दूसरा ऐसा देश बना जहाँ मातृ मृत्यु सर्वाधिक है।

- भारत के बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (7.2%) तथा पाकिस्तान (4.1%) का स्थान है।

- इसके बावजूद, भारत में मातृ मृत्यु में कमी लाने में महत्त्वपूर्ण प्रगति की है जहाँ मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) वर्ष 2000 के 384 से कम हो कर वर्ष 2020 में 103 हो गया, और वर्ष 2023 में यह और भी कम होकर 80 हो गया, जो वर्ष 1990 के बाद से 86% की गिरावट दर्शाता है, जो विश्व में मातृ मृत्यु के औसत गिरावट 48% से अधिक है।

- वैश्विक MMR: वर्ष 2000 में अनुमानित 443,000 मृत्यु से वर्ष 2023 में 260,000 तक, वैश्विक MMR 328 से घटकर 197 प्रति 100,000 जीवित जन्म हो गया, जो 40% की कमी दर्शाता है।

- मातृ मृत्यु की लगभग 70% मामले उप-सहारा अफ्रीका में केंद्रित हैं, जहां क्षेत्रीय MMR सर्वाधिक 454 है।

- ओशिनिया और मध्य एवं दक्षिणी एशिया में भी मध्यम MMR क्रमशः 173 और 112 दर्ज की गई।

- केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में MMR अत्यंत अल्प (~3) थी, जो एकदम भिन्न असमानता को दर्शाती है।

- मंद प्रगति: वैश्विक MMR का वार्षिक रिडक्शन रेट (ARR) 2.2% (2000-2023) से घटकर केवल 1.6% (2016-2023) हो गया।

- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य 3.1 (वर्ष 2030 तक वैश्विक MMR को प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 से नीचे लाना) को प्राप्त करने के लिये वर्ष 2024 से 2030 तक 14.8% की ARR की आवश्यकता है।

मातृ मृत्यु और MMR

- मातृ मृत्यु: इसका आशय गर्भावस्था के दौरान अथवा उसके समापन के 42 दिनों के भीतर गर्भावस्था से संबंधित कारणों (दुर्घटना/आकस्मिक कारणों के अतिरिक्त) से माता की मृत्यु से है।

- MMR: यह किसी निश्चित समयावधि में प्रति 100,000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या है।

- यह गर्भावस्था और प्रसव के दौरान मातृ स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता और चिकित्सा सेवाओं तक पहुँच का आकलन करने के लिये उपयोग किया जाने वाला एक प्रमुख संकेतक है।

भारत की मातृ मृत्यु दर में सुधार से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- मातृ मृत्यु की उच्च निरपेक्ष संख्या: मातृ मृत्यु दर (MMR) घटकर 80 प्रति 100,000 जीवित जन्म होने के बावजूद, विश्व में होने वाली कुल मातृ मृत्यु में से 7.2% भारत में केंद्रित हैं, जो मातृ स्वास्थ्य देखभाल अभिगम और गुणवत्ता के लंबे समय से बने अभाव को दर्शाता है।

- वैश्विक रिपोर्टों में अनुचित तुलना: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने मातृ मृत्यु के मामले में भारत (145 करोड़) की तुलना नाइजीरिया (23.26 करोड़) से करने पर चिंता व्यक्त की है, तथा यह स्पष्ट किया कि जनसंख्या के आकार को समायोजित किये बिना निरपेक्ष संख्याओं का उपयोग किये जाने से भारत की सापेक्षिक प्रगति का त्रुटिपूर्ण चित्रण हो सकता है।

- प्रगति की धीमी गति: भारत की MMR 6.36% (वर्ष 2000-वर्ष 2020) तक घट गई, जो वैश्विक AAR 2.07% से अधिक है, फिर भी यह SDG 3.1 लक्ष्य को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

- जबकि केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने 70 से नीचे MMR हासिल किया है, अन्य राज्य जैसे असम (195), मध्य प्रदेश (173), उत्तर प्रदेश (167) और बिहार (118) राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं, जो मातृ स्वास्थ्य देखभाल में क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाता है।

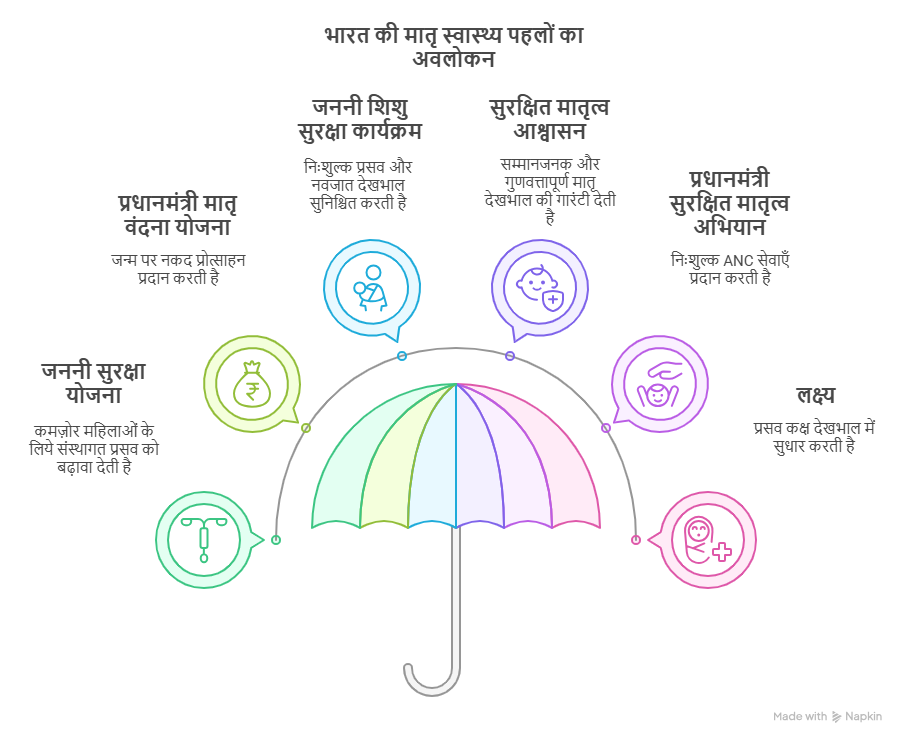

- कुशल प्रसव देखभाल तक पहुँच में चुनौतियाँ: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) और जननी सुरक्षा योजना (JSY) जैसी पहलों के बावजूद, कुशल प्रसव परिचारिकाओं और आपातकालीन प्रसूति देखभाल तक पहुँच की कमी के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में संस्थागत प्रसव में कमी चिंता का विषय बनी हुई है।

- प्रसवोत्तर रक्तस्राव, संक्रमण और उच्च रक्तचाप संबंधी विकार जैसी जटिलताएँ, जिनके लिये समय पर चिकित्सा हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है, इन वंचित क्षेत्रों में मातृ मृत्यु के प्रमुख कारण बने हुए हैं।

- गैर-संचारी रोग (NCD): भारत में अप्रत्यक्ष मातृ मृत्यु की संख्या में भी वृद्धि देखी जा रही है, विशेष रूप से मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी NCD के कारण।

- इन बीमारियों का बढ़ता बोझ और अपर्याप्त प्रसवपूर्व देखभाल के कारण मातृ मृत्यु दर बढ़ रही है।

भारत द्वारा मातृ मृत्यु दर को कम करने की दिशा में प्रगति को किस प्रकार तीव्र किया जा सकता है?

- प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (PHC) केंद्रों को मज़बूत करना: ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण मातृ देखभाल सुविधा उपलब्ध कराने के लिये स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWC) पर ध्यान केंद्रित करना चाहिये।

- कमज़ोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना: उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश जैसे उच्च जोखिम वाले राज्यों में मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयों, टेलीमेडिसिन एवं मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं का लाभ उठाकर स्वास्थ्य सेवा निवेश को बढ़ाने के साथ पहुँच संबंधी अंतराल को कम किया जा सकता है।

- इसके अतिरिक्त किशोरियों, जनजातीय आबादी तथा निम्न आय वर्ग के लिये केंद्रित देखभाल प्रदान करने के क्रम में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) जैसे लक्षित कार्यक्रमों का विस्तार किया जाना चाहिये।

- नीति एकीकरण: मातृ स्वास्थ्य नीतियों को SDG 5 (लैंगिक समानता) और SDG 10 (असमानताओं में कमी) के अनुरूप बनाया जाना चाहिये ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मातृ देखभाल सभी महिलाओं (विशेष रूप से हाशिये पर स्थित समूहों) के लिये सुलभ हो।

- समाज में सुधार लाने, समुदायों को शिक्षित करने तथा गरीबी और लिंग आधारित हिंसा जैसे सामाजिक निर्धारकों के समाधान के क्रम में बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक है।

- डेटा प्रणाली को उन्नत करना: मातृ मृत्यु की सटीक रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के क्रम में नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS) पोर्टल के तहत सटीक डेटा संग्रहण को बढ़ावा देना चाहिये, जो प्रभावी नीति निर्माण एवं संसाधन आवंटन के लिये आवश्यक है।

- लक्षित हस्तक्षेपों को सक्षम करने के क्रम में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य संकेतकों की रियल टाइम ट्रैकिंग हेतु सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत U-WIN जैसे डिजिटल प्लेटफाॅर्मों का लाभ उठाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: प्रगति के बावजूद, भारत वैश्विक मातृ मृत्यु दर में शीर्ष योगदानकर्त्ताओं में से एक बना हुआ है। इससे संबंधित कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करते हुए वर्ष 2030 तक SDG 3.1 लक्ष्य को पूरा करने के उपाय बताइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न. सामाजिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाने के क्रम में, विशेषकर जराचिकित्सा एवं मातृ स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में सुदृढ़ और पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल संबंधी नीतियों की आवश्यकता है। विवेचन कीजिये। (2020) |

मुख्य परीक्षा

महावीर जयंती

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

- प्रधानमंत्री ने महावीर जयंती (10 अप्रैल 2025) के अवसर पर नवकार महामंत्र दिवस का उद्घाटन किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि भगवान महावीर की अहिंसा, सत्य और करुणा की शिक्षाएँ वैश्विक चुनौतियों के लिये समकालीन समाधान प्रस्तुत करती हैं और 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण के अनुरूप हैं।

- महावीर जयंती की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है?

- परिचय: महावीर जयंती, जिसे महावीर जन्म कल्याणक के नाम से भी जाना जाता है, जैन धर्म में महत्त्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है।

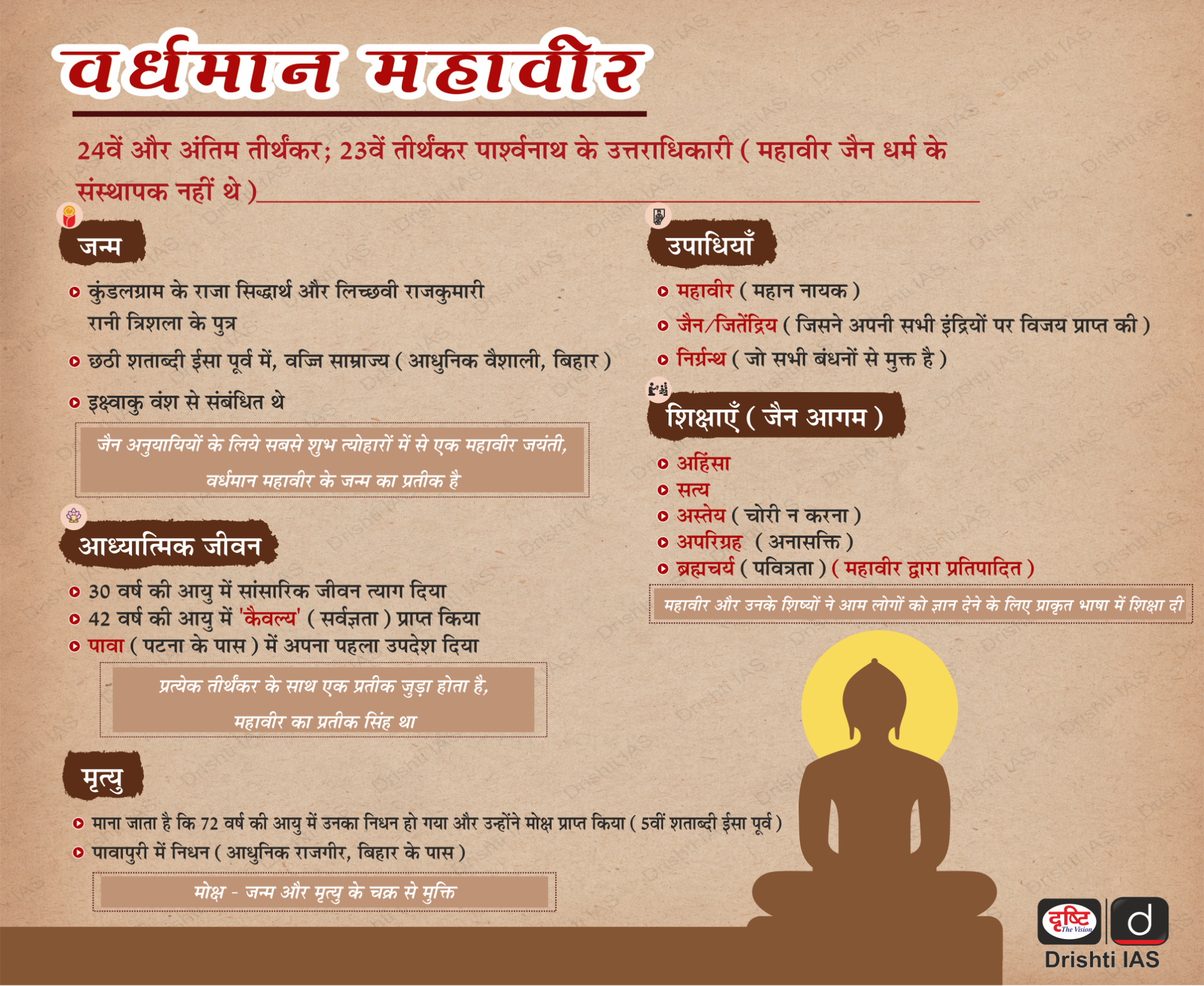

- यह जैन परंपरा के 24वें और अंतिम तीर्थंकर (23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी) वर्धमान महावीर के जन्म का उत्सव मनाता है, जिन्हें एक महान आध्यात्मिक शिक्षक और सुधारक माना जाता है।

- महावीर जयंती हिंदू कैलेंडर में चैत्र माह के 13 वें दिन मनाई जाती है, तिथि प्रतिवर्ष बदलती रहती है।

- वर्धमान महावीर:

भगवान महावीर की शिक्षाओं की समकालीन प्रासंगिकता क्या है?

- अहिंसा (हिंसा न करना): भगवान महावीर की अहिंसा की शिक्षा शारीरिक, मौखिक और मनोवैज्ञानिक सहित सभी प्रकार की हिंसा को समाप्त करने की वकालत करती है, तथा सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा को बढ़ावा देती है।

- आज के विश्व में, जो सशस्त्र संघर्षों, आतंकवाद और परमाणु खतरों से त्रस्त है, यह सिद्धांत शांतिपूर्ण समाधान और करुणामय संवाद की मांग करता है।

- यह सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र चार्टर, गांधीवादी नैतिकता और सतत् विकास लक्ष्य 16 (शांति, न्याय और मज़बूत संस्थान) में भी प्रतिध्वनित होता है, जो इसकी वैश्विक प्रासंगिकता और समकालीन महत्त्व पर प्रकाश डालता है।

- अपरिग्रह: भौतिक संपत्ति से विरक्ति का महावीर का सिद्धांत एक स्थायी जीवन शैली को प्रोत्साहित करता है, अतिसूक्ष्मवाद को बढ़ावा देता है और लालच पर अंकुश लगाता है, ये मूल्य मिशन लाइफ (पर्यावरण के लिये जीवन शैली)और SDG 12 (ज़िम्मेदार उपभोग और उत्पादन) के साथ संरेखित हैं, ताकि पर्यावरणीय क्षरण और जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके।

- अनेकांतवाद: यह सिखाता है कि सत्य के विभिन्न आयाम हैं, यह विविध दृष्टिकोणों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता है और धार्मिक असहिष्णुता, नस्लीय भेदभाव और सामाजिक विभाजन को कम करने में मदद करता है।

- यह भारतीय संविधान में संवैधानिक नैतिकता, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19) और धर्मनिरपेक्षता (अनुच्छेद 25) के अनुरूप है।

- सत्य और अस्तेय: महावीर के ईमानदारी और दूसरों के अधिकारों का सम्मान करने के सिद्धांत आज के विश्व में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देते हैं, तथा भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रथाओं का मुकाबला करते हैं।

- इन शिक्षाओं में ऐसे नैतिक व्यवसायों के निर्माण का मार्गदर्शन किया गया है जिनमें सामाजिक उत्तरदायित्व को प्राथमिकता दी जाए।

- व्यवसाय में, अस्तेय गुण वैश्विक अर्थव्यवस्था में शोषण का निराकरण करने के लिये निष्पक्ष व्यापार सिद्धांतों और ESG (पर्यावरण, सामाजिक और शासन) ढाँचे के साथ संरेखित करते हुए नैतिक सोर्सिंग, उचित पारिश्रमिक और संपोषणीयता को बढ़ावा देता है।

- ब्रह्मचर्य (आत्म-संयम): यद्यपि आधुनिक समय में इसकी व्याख्या आत्म-अनुशासन के रूप में की जाती है, लेकिन यह मादक द्रव्यों के व्यसन, मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक अस्थिरता जैसी समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है।

जैन धर्म से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: जैन धर्म

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भगवान महावीर की शिक्षाओं की समकालीन प्रासंगिकता की विवेचना कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में "स्थानकवासी" संप्रदाय से संबंधित है। (2018) (a) बौद्ध धर्म प्रश्न. भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मे से कौन-सा/से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था/थे? (2012)

निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका एक प्रमुख सिद्धांत और दर्शन है? (2009) (a) बौद्ध धर्म उत्तर: (b) |