शासन व्यवस्था

वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति

प्रिलिम्स के लिये:वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेंसरशिप व्यवस्था, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन ब्यूरो (CBFC), सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 मेन्स के लिये:वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति, भारत में सेंसरशिप व्यवस्था और इसके लाभ तथा सीमाएँ, ई-गवर्नेंस- अनुप्रयोग, मॉडल, सफलताएँ, सीमाएँ एवं क्षमता, पारदर्शिता व जवाबदेही |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

फ्रीडम हाउस (वाशिंगटन DC स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था) द्वारा वर्ष 2023 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 13 वर्षों से इंटरनेट की स्वतंत्रता में लगातार गिरावट की एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई है, जिसमें 29 देशों में मानवाधिकारों के लिये ऑनलाइन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति गंभीर पाई गई है।

- इस रिपोर्ट में जून 2022 और मई 2023 के बीच इंटरनेट की स्वतंत्रता के संदर्भ में हुए विकास को कवर किया गया है। यह विश्व भर के 88% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की हिस्सेदारी रखने वाले 70 देशों में इंटरनेट की स्वतंत्रता का मूल्यांकन करती है।

- यह रिपोर्ट देशों का मूल्यांकन करने के लिये पाँच सेंसरशिप तरीकों का उपयोग करती है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रतिबंध, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध, वेबसाइट ब्लॉक, VPN ब्लॉक और सामग्री (कंटेंट) को इंटरनेट से जबरन हटाया जाना शामिल है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु:

- डिजिटल नियंत्रण में कृत्रिम बुद्धिमता (AI) की भूमिका:

- डिजिटल नियंत्रण में कृत्रिम बुद्धिमता (AI) की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। तेज़ी से परिष्कृत और सुलभ होते जा रहे AI-आधारित उपकरणों का उपयोग कम-से-कम 16 देशों में गलत सूचना को प्रसारित करने के लिये किया जा रहा है।

- इसके अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक अथवा धार्मिक कारणों से अनुपयुक्त मानी जाने वाली सामग्री/कंटेंट को स्वचालित रूप से हटाकर, कृत्रिम बुद्धिमता 22 देशों में सेंसरशिप दक्षता व प्रभावशीलता को बढ़ाती है।

- डिजिटल नियंत्रण में कृत्रिम बुद्धिमता (AI) की भूमिका महत्त्वपूर्ण है। तेज़ी से परिष्कृत और सुलभ होते जा रहे AI-आधारित उपकरणों का उपयोग कम-से-कम 16 देशों में गलत सूचना को प्रसारित करने के लिये किया जा रहा है।

- ऑनलाइन अभिव्यक्ति के कानूनी परिणाम और हिंसक घटनाएँ:

- मूल्यांकन में शामिल 70 देशों में से रिकॉर्ड 55 देशों में उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन अभिव्यक्ति के कानूनी परिमाण भुगतने पड़े।

- इसके अतिरिक्त 41 देशों में व्यक्तियों पर उनके ऑनलाइन बयानों के कारण हमला किया गया या फिर उनकी हत्या कर दी गई।

- राष्ट्र-विशिष्ट निष्कर्ष:

- ईरान में इंटरनेट शटडाउन, सोशल मीडिया प्लेटफाॅर्मों की ब्लॉकिंग एवं सरकार विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिये निगरानी व्यवस्था को और ठोस किया जाना आदि डिजिटल व इंटरनेट नियंत्रण में काफी वृद्धि को दर्शाता है।

- इंटरनेट की स्वतंत्रता के मामले में चीन का प्रदर्शन लगातार नौवें वर्ष सबसे खराब रहा, इसके बाद ऑनलाइन स्वतंत्रता के मामले में म्याँमार दूसरा सबसे दमनकारी देश रहा।

- भारत में AI-आधारित सेंसरशिप:

- भारत अपने कानूनी ढाँचे में AI-आधारित सेंसरशिप का उपयोग कर रहा है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है और सत्तारूढ़ दल की आलोचना करना कठिन हो गया है।

- इस रिपोर्ट में सेंसरशिप व्यवस्था में विस्तार के कारण भारतीय लोकतंत्र पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को लेकर चेतावनी दी गई है, जिससे देश में आगामी वर्ष 2024 में पारदर्शी और निष्पक्ष आम चुनाव हो पाना भी एक चुनौती हो सकती है।

- भारत अपने कानूनी ढाँचे में AI-आधारित सेंसरशिप का उपयोग कर रहा है, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित हुई है और सत्तारूढ़ दल की आलोचना करना कठिन हो गया है।

सेंसरशिप:

- सेंसरशिप ऐसी जानकारी, सूचनाओं, विचारों अथवा अभिव्यक्तियों को दबाने अथवा नियंत्रित करने का कार्य है जो किसी विशेष समूह, संगठन या सरकार के लिये आपत्तिजनक, हानिकारक, संवेदनशील माना जाता है।

- इसके अंतर्गत व्यक्तियों, संस्थानों अथवा अधिकारियों द्वारा कुछ कंटेंट के प्रसार, प्रकाशन या इन तक पहुँच को प्रतिबंधित अथवा सीमित करना शामिल है।

- भारत के सेंसरशिप नियमों के दायरे में सभी प्रकार की कला, नृत्य, साहित्य, लिखित, वृत्तचित्र और मौखिक कार्यों के साथ-साथ विज्ञापन, थिएटर, फिल्में, टेलीविज़न शो, संगीत, भाषण, रिपोर्ट एवं बहस शामिल है।

भारत में सेंसरशिप की कार्यप्रणाली:

- दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C):

- Cr.P.C की धारा 95 कुछ कंटेंट/प्रकाशनों को ज़ब्त करने का प्रावधान करती है।

- यदि किसी समाचार पत्र, पुस्तक या दस्तावेज़, चाहे वह कहीं भी मुद्रित हो, में ऐसी कोई जानकारी शामिल है जिसे राज्य सरकार राज्य के लिये हानिकारक मानती है, तो इस प्रावधान के तहत जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा उसे दंडित किया जाता है।

- Cr.P.C की धारा 95 कुछ कंटेंट/प्रकाशनों को ज़ब्त करने का प्रावधान करती है।

- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन ब्यूरो (Central Bureau of Film Certification- CBFC):

- केंद्रीय फिल्म प्रमाणन ब्यूरो सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के तहत संचालित एक वैधानिक निकाय है।

- यह सार्वजनिक डोमेन के फिल्मों की सामग्री के विनियमन का कार्य करता है।

- फिल्में CBFC द्वारा पूर्व प्रमाणन के अधीन होती हैं तथा प्रसारकों को "प्रोग्राम कोड और विज्ञापन कोड" नियमों द्वारा प्रमाणन की आवश्यकताओं का पालन करना आवश्यक है।

- भारतीय प्रेस परिषद:

- यह प्रेस काउंसिल अधिनियम, 1978 के तहत स्थापित एक वैधानिक और अर्द्ध-न्यायिक निकाय है।

- यह प्रेस के लिये स्व-नियामक निकाय के रूप में कार्य करती है और मीडिया डोमेन में आने वाली चीज़ों को विनियमित करती है।

- यह मीडिया कर्मियों और पत्रकारों के लिये स्व-नियमन का अभ्यास करने की आवश्यकता पर ज़ोर देने के साथ ही सामान्य रूप से मीडिया सामग्री पर निगरानी रखने का कार्य करती है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि प्रकाशित-प्रसारित कंटेंट प्रेस की नैतिकता और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप है अथवा नहीं।

- केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम, 1995:

- यह अधिनियम प्रसारित किये जा सकने वाली सामग्रियों को विनियमित करता है।

- यह अधिनियम केबल ऑपरेटरों का अनुवीक्षण करता है, इस अधिनियम के तहत केबल ऑपरेटरों के लिये पंजीकरण कराना अनिवार्य है।

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और नए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021:

- सोशल मीडिया के विस्तार को देखते हुए भारत में इसकी सेंसरशिप चिंता का विषय रहा है क्योंकि हाल में कुछ समय पहले तक यह क्षेत्र किसी भी सरकारी प्राधिकरण की प्रत्यक्ष निगरानी अथवा प्रत्यक्ष और विशिष्ट विनियमन के अधीन नहीं था।

- वर्तमान में सूचना और प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 सोशल मीडिया के उपयोग को विनियमित करता है। इसके तहत विशेष रूप से धारा 67A, 67B, 67C तथा 69A में विशिष्ट नियामक खंड शामिल हैं।

- IT (मध्यवर्ती दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021:

- सूचना और प्रसारण मंत्रालय (I&B), भारत सरकार के दायरे में फिल्मों, ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रमों, समाचारों, समसामयिक मामलों के कंटेंट और अमेज़न, नेटफ्लिक्स तथा हॉटस्टार जैसे OTT (ओवर द टॉप) प्लेटफाॅर्मों सहित डिजिटल व ऑनलाइन मीडिया को लाने के लिये भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत "व्यावसायिक आवंटन नियमों" में बदलाव किया है।

सेंसरशिप के लाभ और सीमाएँ:

- लाभ:

- सामाजिक सद्भाव को बनाए रखने में सेंसरशिप की भूमिका: सेंसरशिप समाज में असामंजस्य को बढ़ावा देने वाले तथा सांप्रदायिक विवादों को जन्म देने वाले आपत्तिजनक सामग्रियों के प्रकटीकरण अथवा प्रसार को रोकने में मदद करती है।

- राज्य की सुरक्षा को सुनिश्चित करना: इंटरनेट की सेंसरशिप सामाजिक स्थिरता और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- इंटरनेट की सेंसरशिप बड़ी संख्या में अवैध गतिविधियों और इंटरनेट संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद करते हुए सामाजिक स्थिरता में योगदान देती है।

- यह कुछ अवैध संगठनों अथवा लोगों द्वारा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीति को प्रभावित करने वाली गलत सूचनाओं के प्रसार को रोकती है।

- इंटरनेट की सेंसरशिप बड़ी संख्या में अवैध गतिविधियों और इंटरनेट संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने में मदद करते हुए सामाजिक स्थिरता में योगदान देती है।

- झूठी मान्यताओं अथवा अफवाहों के प्रसार पर रोक: सरकार सेंसरशिप का उपयोग झूठी मान्यताओं या अफवाहों के प्रसार को रोकने के लिये कर सकती है और इसका उपयोग उनके सार्वजनिक प्रदर्शन आदि जैसी हानिकारक गतिविधियों को रोकने के लिये भी किया जा सकता है।

- इंटरनेट की सेंसरशिप ऑनलाइन उपलब्ध अनुचित जानकारियों को नियंत्रित करते हुए बच्चों के लिये हानिकारक- बाल अश्लीलता, यौन हिंसा और अपराध अथवा नशीली दवाओं के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करने वाले वेबसाइटों से सुरक्षा प्रदान कर सकती है।

- सीमाएँ:

- मोरल पुलिसिंग के लिये उपकरण: प्रमुख सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सेंसरशिप कानून का व्यावहारिक कार्यान्वयन अन्य लोगों के जीवन को नियंत्रित करने वाले मोरल पुलिसिंग के एक उपकरण में बदल सकता है।

- नए नियमों के तहत नियामक संस्थाओं (जो नौकरशाहों से बनी हैं) को प्राप्त व्यापक शक्तियों के राजनीतिक दुरुपयोग का जोखिम भी उत्पन्न हो सकता है।

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान के विरुद्ध: भारत विविधताओं वाला देश है है, ऐसे में गहन सेंसरशिप सभी भारतीय नागरिकों (कुछ उचित प्रतिबंधों के अधीन) के लिये गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संवैधानिक प्रावधान के साथ कई मामलों में संरेखित नहीं है।

- मोरल पुलिसिंग के लिये उपकरण: प्रमुख सामाजिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सेंसरशिप कानून का व्यावहारिक कार्यान्वयन अन्य लोगों के जीवन को नियंत्रित करने वाले मोरल पुलिसिंग के एक उपकरण में बदल सकता है।

आगे की राह

- डिजिटल संचार और सूचनाओं तक पहुँच के लिये ठोस विधिक एवं नियामक सुरक्षा उपायों के माध्यम से भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता है।

- AI को पर्याप्त रूप से विनियामित करते हुए इसका उपयोग इंटरनेट की स्वतंत्रता को कम करने के बजाय उसका समर्थन करने के लिये किया जाना चाहिये।

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

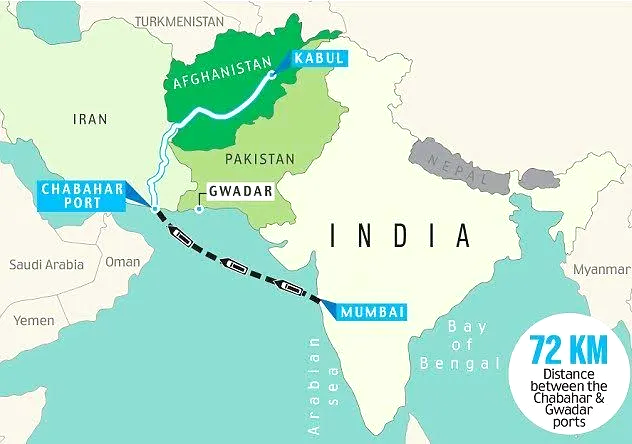

भारत, ईरान और चाबहार बंदरगाह

प्रिलिम्स के लिये:चाबहार बंदरगाह, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा, भारतीय मुद्रा (रुपए) में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वोस्ट्रो खाता मेन्स के लिये:भारत के लिये चाबहार बंदरगाह का महत्त्व, भारत और ईरान के बीच विवाद के क्षेत्र |

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

चर्चा में क्यों?

भारत और ईरान, चाबहार बंदरगाह पर परिचालन के लिये 10 वर्ष के समझौते को अंतिम रूप देने में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति की दिशा में अग्रसर हैं, जिसके तहत प्रमुख समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

- इसके अतिरिक्त दोनों देश ईरान के क्षय हो रहे मुद्रा भंडार जिससे विशेषकर फार्मास्यूटिकल्स, अनाज और चाय जैसी वस्तुओं के व्यापार में बाधा उत्पन्न हुई है, के मुद्दे के समाधान पर विचार कर रहे हैं।

भारत के लिये चाबहार बंदरगाह का महत्त्व:

- परिचय:

- चाबहार ईरान का एकमात्र समुद्री बंदरगाह है। यह सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में मकरान तट पर स्थित है।

- चाबहार में दो मुख्य बंदरगाह हैं- ‘शाहिद कलंतरी’ और ‘शाहिद बेहेश्ती’।

- शाहिद कलंतरी बंदरगाह का विकास 1980 के दशक में किया गया था।

- ईरान ने भारत को शाहिद बेहिश्ती बंदरगाह विकसित करने की परियोजना की पेशकश की थी जिसकी भारत द्वारा सराहना की गई।

- चाबहार पोर्ट डील के संबंध में प्रगति और अपडेट:

- दोनों देशों ने वर्ष 2016 में भारत के लिये बंदरगाह के शाहिद बेहिश्ती टर्मिनल को 10 वर्षों के लिये विकसित और संचालित करने के लिये एक प्रारंभिक समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- हालाँकि समझौते के कुछ खंडों पर मतभेद सहित कई कारकों के कारण दीर्घकालिक समझौते को अंतिम रूप देने में देरी हुई है।

- विवादों के मामले में मध्यस्थता के क्षेत्राधिकार से संबंधित खंड, मुख्य मुद्दों में से एक था।

- भारत चाहता था कि मध्यस्थता कार्य किसी तटस्थ राष्ट्र में की जाए, जबकि ईरान की इच्छा थी कि यह कार्य उसके अपने न्यायालय अथवा किसी मित्र राष्ट्र में हो।

- कुछ हालिया रिपोर्टों के अनुसार, भारत और ईरान ने मध्यस्थता के मुद्दे पर मतभेदों को कम किया है तथा दोनों पक्ष इन मामलों को दुबई की मध्यस्थता न्यायालयों में उठाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।

- दोनों पक्षों ने टैरिफ, सीमा शुल्क क्लीयरेंस तथा सुरक्षा व्यवस्था जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की है।

- चाबहार बंदरगाह का महत्त्व:

- वैकल्पिक व्यापार मार्ग: ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुँच मुख्य रूप से पाकिस्तान के माध्यम से पारगमन मार्गों पर निर्भर रही है।

- चाबहार बंदरगाह एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है जो पाकिस्तान के बाह्य मार्ग से होकर गुज़रता है, जिससे अफगानिस्तान से व्यापार करने हेतु भारत की पड़ोसी देशों पर निर्भरता कम हो जाती है।

- भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंधों को देखते हुए यह विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है।

- इसके अतिरिक्त चाबहार बंदरगाह भारत की ईरान तक पहुँच को सक्षम बनाने में सहायता करेगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा का प्रमुख प्रवेश द्वार है, जिसमें भारत, ईरान, रूस, मध्य एशिया तथा यूरोप के बीच समुद्री, रेल एवं सड़क मार्ग शामिल हैं।

- चाबहार बंदरगाह एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है जो पाकिस्तान के बाह्य मार्ग से होकर गुज़रता है, जिससे अफगानिस्तान से व्यापार करने हेतु भारत की पड़ोसी देशों पर निर्भरता कम हो जाती है।

- आर्थिक लाभ: चाबहार बंदरगाह भारत को मध्य एशिया के संसाधन-संपन्न तथा आर्थिक उन्मुख क्षेत्र के लिये प्रवेश द्वार प्रदान करता है।

- इसकी सहायता से इन बाज़ारों में भारत के व्यापार और निवेश के अवसर बढ़ सकते हैं, जिससे संभावित रूप से भारत में आर्थिक विकास तथा रोज़गार सृजन हो सकता है।

- मानवीय सहायता: चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान में मानवीय सहायता तथा पुनर्निर्माण प्रयासों के लिये एक अहम भूमिका निभा सकता है।

- भारत क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान करते हुए अफगानिस्तान को सहायता, आधारभूत अवसंरचना के विकास में मदद आदि में सहयोग प्रदान करने के लिये बंदरगाह का उपयोग कर सकता है।

- सामरिक प्रभाव: चाबहार बंदरगाह को विकसित तथा संचालित करके भारत हिंद महासागर क्षेत्र में अपने रणनीतिक प्रभाव को बढ़ा सकता है, जिससे भारत की भू-राजनीतिक स्थिति सशक्त होगी।

- वैकल्पिक व्यापार मार्ग: ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक भारत की पहुँच मुख्य रूप से पाकिस्तान के माध्यम से पारगमन मार्गों पर निर्भर रही है।

भारत और ईरान के बीच आर्थिक संबंध:

- स्थिति:

- विगत वर्षों में ईरान और भारत के बीच व्यापार में अत्यधिक उतार-चढ़ाव देखा गया है। वर्ष 2019-20 में ईरान से भारत का आयात, मुख्य रूप से कच्चे तेल का आयात लगभग 90% गिरकर 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया जो कि वर्ष 2018-19 में 13.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

- इसके अलावा ईरान के वोस्ट्रो खाते में रुपए के भंडार में कमी देखी गई है, जिससे बासमती चावल और चाय जैसी प्रमुख भारतीय वस्तुओं को आयात करने की उसकी क्षमता प्रभावित हुई है।

- पुनः प्रवर्तन:

- भारत और ईरान के बीच व्यापार, जो कि अमेरिकी एवं पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हुआ है, को पुनः प्रवर्तित करने के लिये दोनों देश रुपए-रियाल व्यापार के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।

- यह प्रयास जुलाई 2022 में भारतीय रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये चालान और भुगतान की अनुमति देने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्णय के अनुरूप है।

- रुपए-रियाल व्यापार का तात्पर्य अमरिकी डॉलर (USD) जैसी व्यापक रूप से स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का उपयोग करने के बजाय भारत और ईरान के बीच उनकी संबंधित मुद्राओं- भारतीय रुपए (INR) तथा ईरानी रियाल (IRR) का उपयोग करके व्यापार करना है।

- व्यापार हेतु इस प्रकार के विकल्प का उपयोग प्रायः तब किया जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के कारण कई देशों के लिये किसी विशेष राष्ट्र के साथ वैश्विक मुद्राओं के उपयोग से व्यापार करना कठिन हो जाता है, जैसा कि अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान के मामले में हुआ था।

- भारत और ईरान के बीच व्यापार, जो कि अमेरिकी एवं पश्चिमी प्रतिबंधों के कारण प्रभावित हुआ है, को पुनः प्रवर्तित करने के लिये दोनों देश रुपए-रियाल व्यापार के विकल्प पर विचार कर रहे हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्त्व है? (2017)

उत्तर: C मेन्स:प्रश्न. इस समय जारी अमेरिका-ईरान नाभिकीय समझौता विवाद भारत के राष्ट्रीय हितों को किस प्रकार प्रभावित करेगा? भारत को इस स्थिति के प्रति क्या रवैया अपनाना चाहिये? (2018) प्रश्न. भारत की ऊर्जा सुरक्षा का प्रश्न भारत की आर्थिक प्रगति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भाग है। पश्चिम एशियाई देशों के साथ भारत के ऊर्जा नीति सहयोग का विश्लेषण कीजिये। (2017) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

विलफुल डिफॉल्टर हेतु शीघ्र NPA लेबलिंग

प्रिलिम्स के लिये:विलफुल डिफॉल्टर, NPA, RBI, ARC मेन्स के लिये:सामान्य अध्ययन पेपर-3, NPA की चुनौतियाँ, NPA समाधान के प्रावधान, बैंकिंग क्षेत्र, संसाधन जुटाना, बैड बैंक |

स्रोत :इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने एक मसौदे में प्रस्ताव दिया है कि ऋणदाताओं को अपने खाते को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) घोषित किये जाने के छह माह के अंदर एक उधारकर्त्ता को विलफुल डिफॉल्टर के रूप में वर्गीकृत करना चाहिये।

RBI ड्राफ्ट की मुख्य विशेषताएँ:

- नई व्यवस्था के तहत ऋणदाता को निर्दिष्ट छह माह की समय सीमा के अंतर्गत विलफुल डिफॉल्टर उधारकर्ताओं की पहचान करनी होगी, जबकि पूर्व की प्रणाली में ऐसी कोई समय बाधा नहीं थी।

- ऋणदाताओं को NPA बनने के 6 माह के भीतर 25 लाख रुपए से अधिक के खातों के लिये विलफुल डिफाॅल्ट का आकलन करना होगा।

- ऋणदाताओं द्वारा गठित एक पहचान समिति विलफुल डिफाॅल्ट के साक्ष्यों की समीक्षा करती है।

- नीतियों में विलफुल डिफॉल्टर के लिये गैर-भेदभावपूर्ण फोटो प्रकाशन की आवश्यकता होती है और विलफुल डिफॉल्टर की सूची (List of Wilful Defaulters- LWD) से हटाने के बाद 1 वर्ष तक उन्हें कोई ऋण नहीं दिया जाता है; इसके अतिरिक्त LWD हटाने के बाद 5 वर्षों तक नए उद्यमों हेतु किसी क्रेडिट की अनुमति नहीं है।

- मुख्य देनदारों के खिलाफ कठोर उपाय लागू किये बिना गारंटरों का पता लगाया जा सकता है तथा अन्य या ARC को क्रेडिट हस्तांतरित करने से पहले विलफुल डिफॉल्ट की जाँच आवश्यक है।

विलफुल डिफॉल्टर/इरादतन चूककर्त्ता:

- परिचय:

- विलफुल डिफॉल्टर एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें एक उधारकर्त्ता, उधार चुकाने की क्षमता होने के बावजूद जानबूझकर ऋण नहीं चुकाता है जिसकी बकाया राशि 25 लाख रुपए या उससे अधिक है।

- बड़े डिफॉल्टर्स से तात्पर्य 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक की बकाया धनराशि वाले उधारकर्त्ताओं से है, जिसके खाते को संदिग्ध या हानि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

- विलफुल डिफॉल्ट बनाने वाली घटनाएँ:

- ऐसी स्थिति जब इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है, जबकि उसके पास उक्त दायित्वों को पूरा करने की क्षमता है।

- जब इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की हो और ऋणदाता से प्राप्त वित्त का उपयोग उन विशिष्ट उद्देश्यों हेतु नहीं किया हो जिनके आधार पर ऋण प्राप्त किया था अर्थात् इस ऋण/धन का उपयोग अन्य उद्देश्यों हेतु किया गया है।

- इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में धन की हेराफेरी और चूक की है, जिससे धन का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य हेतु नहीं किया गया है जिसके लिये ऋण प्राप्त किया था और न ही इकाई के पास अन्य परिसंपत्तियों के रूप में धन उपलब्ध है।

- इकाई ने ऋणदाता को अपने भुगतान/पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करने में चूक की है और बैंक/ऋणदाता की जानकारी के बिना सावधि ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके द्वारा बंधक रखी गई चल या अचल संपत्तियों का निपटान या स्थानांतरण कर दिया गया है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्ति:

- परिचय:

- NPA उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफाॅल्ट में हैं अथवा मूलधन या ब्याज के निर्धारित भुगतान पर बकाया हैं।

- ज्यादातर मामलों में जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि तक नहीं किया गया हो तो ऋण को गैर-निष्पादित/नॉन-परफॉर्मिंग (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- कृषि के लिये यदि दो फसली मौसमों के मूलधन और ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है, तो ऋण को NPA के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

- प्रकार:

- सकल NPA: सकल NPA उन सभी ऋणों का योग है जो व्यक्तियों द्वारा डिफॉल्ट किये जाते हैं।

- निवल NPA: निवल NPA वह राशि है जो सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों से प्रावधान राशि की कटौती के बाद प्राप्त होती है।

- NPA से संबंधित कानून और प्रावधान:

- बैड बैंक (Bad Bank):

- भारत में बैड बैंक को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड (NARC) कहा जाता है।

- यह NARC एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी के रूप में कार्य करती है।

- यह बैंकों से बैड लोन अर्थात् ‘अशोध्य ऋण’ खरीदेगा, जिससे बैंकों को NPA से राहत मिलेगी। इसके बाद NARC उन निवेशकों को बेचने का प्रयास कर सकता है जो इसे खरीदने में रुचि रखते हैं।

- सरकार ने इन तनावग्रस्त परिसंपत्तियों को बाज़ार में बेचने के लिये पहले ही भारत ऋण समाधान कंपनी लिमिटेड (IDRCL) की स्थापना की है। तद्नुसार, IDRCL इन्हें बाज़ार में बेचने का प्रयास करेगी।

- वित्तीय संपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002:

- SARFAESI अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना बकाया राशि की वसूली के लिये संपार्श्विक संपत्तियों पर अधिग्रहण करने तथा उन्हें बेचने की अनुमति देता है।

- यह सुरक्षा हितों के प्रवर्तन के लिये प्रावधान प्रदान करता है और बैंकों को चूककर्त्ता उधारकर्त्ताओं को मांग नोटिस जारी करने की अनुमति देता है।

- दिवाला और दिवालियापन संहिता (IBC), 2016:

- IBC भारत में दिवाला और दिवालियापन समाधान प्रक्रिया के लिये एक व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है।

- इसका उद्देश्य तनावग्रस्त संपत्तियों के समयबद्ध समाधान को सुविधाजनक बनाना और ऋणदाता-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देना है।

- IBC के तहत एक देनदार या लेनदार डिफॉल्ट करने वाले उधारकर्त्ता के खिलाफ दिवालिया कार्यवाही शुरू कर सकता है।

- इसने प्रक्रिया की निगरानी के लिये राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLT) तथा भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (IBBI) की स्थापना की।

- NPA वसूली का महत्त्व:

- जमाकर्त्ताओं और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिये NPA की वसूली महत्त्वपूर्ण है।

- समझौता निपटान में न्यूनतम व्यय और कम समय सीमा के अंतर्गत बकाया की अधिकतम वसूली को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- जनहित का विचार:

- समझौता निपटान के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएँ होने के नाते, बैंकों को उधारकर्त्ताओं के हितों से पहले कर-भुगतान करने वाली जनता के हितों पर विचार करना चाहिये।

- बैड बैंक (Bad Bank):

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संचालन के संबंध में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2018)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

जैव विविधता और पर्यावरण

धातु खनन प्रदूषण

प्रिलिम्स के लिये:धातु खनन प्रदूषण, धातु खनन स्थल, धातु अयस्क, अवशेष, अपशिष्ट निपटान, जल प्रदूषण मेन्स के लिये:धातु खनन प्रदूषण और पारिस्थितिकी तंत्र पर इसका प्रभाव |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के लिंकन विश्वविद्यालय ने एक अध्ययन प्रकाशित किया है, जिसमें विश्व भर की नदियों और बाढ़कृत मैदानों में धातु खनन के कारण होने वाले प्रदूषण के व्यापक प्रभावों पर प्रकाश डाला गया है।

अध्ययन की अनुसंधान पद्धति:

- इस अध्ययन में अपशिष्ट भंडारण के लिये इच्छित निपटान स्थल तथा सक्रिय और निष्क्रिय दोनों धातु खनन स्थलों से संदूषण का प्रतिनिधित्व करने वाले महत्त्वपूर्ण तत्त्व शामिल थे।

- इस अध्ययन में सीसा, जस्ता, तांबा और आर्सेनिक सहित अन्य खतरनाक पदार्थों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया गया।

- पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिये हानिकारक ये तत्त्व लंबे समय तक खनन स्थलों से उनके निचले भाग में एकत्रित होते रहते हैं।

- प्रकाशित अध्ययन खनन से होने प्रदूषण के स्थायी और दूरगामी परिणामों पर प्रकाश डालता है।

- शोध के दौरान कुछ देशों से सीमित डेटा ही प्राप्त हो सका, ऐसे में इस डेटा को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान टीम ने अध्ययन द्वारा प्रस्तुत की गई उनकी जानकारी को अनुमानित माना है।

- इसका मतलब है कि खनन के कारण होने वाले प्रदूषण का प्रभाव और भी अधिक व्यापक होने की संभावना है, यह इसके प्रभावों के गहन मूल्यांकन हेतु व्यापक और सटीक डेटा की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

अध्ययन के प्रमुख निष्कर्ष:

- प्रदूषण संवेदनशीलता स्तर:

- खनन के दौरान निकलने वाले अपशिष्टों को लगातार नदियों में छोड़े जाने से यह प्रदूषण बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता है, जो कि टेलिंग डैम (खनन के उपोत्पादों को संग्रहीत करने के लिये उपयोग किया जाने वाला तटबंध) की विफलता से प्रभावित होने वाले लोगों की तुलना में लगभग 50 गुना अधिक होता है।

- जनसंख्या और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रभाव:

- लगभग 23.48 मिलियन लोगों की एक बड़ी आबादी खनन कार्य के दौरान निकलने वाले अपशिष्ट से प्रभावित बाढ़कृत मैदानों में रहती है, इसके अतिरिक्त इन मैदानों में रहने वाली पशुधन आबादी लगभग 5.72 मिलियन है।

- इसके अलावा ये क्षेत्र 65,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक सिंचित भूमि को कवर करते हैं।

- अध्ययन का महत्त्व:

- यह पारिस्थितिकी तंत्र और मानव स्वास्थ्य पर खनन के दूरगामी प्रभावों का आकलन करने के लिये एक अभूतपूर्व पूर्वानुमान मॉडल प्रदान करता है।

- यह सरकारों, पर्यावरण विनियामकों, खनन उद्योग और स्थानीय समुदायों को पर्यावरणीय धारणीयता को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल देते हुए, सूचित निर्णय लेने के लिये एक महत्त्वपूर्ण साधन प्रदान करता है।

- यह शोध खनन के पारिस्थितिक फुटप्रिंट को कम करते हुए हरित ऊर्जा की ओर वैश्विक संक्रमण हेतु काफी महत्त्वपूर्ण है, विशेष रूप से ऐसे आधुनिक युग में जहाँ धारणीय खनन प्रथाओं को तेज़ी से प्राथमिकता दी जा रही है।

- कार्रवाई की मांग:

- यह अध्ययन धातु खनन उद्योग के पारिस्थितिक और स्वास्थ्य प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने के लिये उन्नत वैश्विक डेटा संग्रह एवं निगरानी प्रणालियों की आवश्यकता पर बल देता है।

- यह संबंधित खतरों के प्रभावी निपटान के लिये खनन कार्य से होने वाले प्रदूषण के प्रभावों की अधिक व्यापक समझ की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।

धातु खनन प्रदूषण:

- परिचय:

- मूल्यवान धातुओं को प्राप्त करने के लिये धातु अयस्कों के निष्कर्षण और प्रसंस्करण के कारण होने वाले प्रदूषण तथा पर्यावरणीय क्षरण को धातु खनन प्रदूषण कहा जाता है।

- इसमें खनन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियाँ शामिल हैं, जिनमें अन्वेषण, निष्कर्षण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं अपशिष्ट निपटान शामिल हैं।

- इन प्रक्रियाओं में अक्सर वायुतंत्र, जलतंत्र और मृदातंत्र में हानिकारक पदार्थ छोड़े जाते हैं जिससे पारिस्थितिक तंत्र, मानव स्वास्थ्य तथा वन्यजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

- धातु खनन प्रदूषण के स्रोत:

- टेलिंग्स: अयस्क से मूल्यवान धातुओं को निकालने के बाद चट्टानों के बचे हुए बारीक कण को टेलिंग्स कहा जाता है। इन अवशेषों में अक्सर पारा, आर्सेनिक, सीसा, कैडमियम और अन्य ज़हरीले पदार्थ जैसे खतरनाक तत्त्व होते हैं जो आस-पास के जल स्रोतों तथा मृदा को दूषित करते हैं।

- एसिड माइन ड्रेनेज (AMD): खनन की गई चट्टानों में सल्फाइड खनिज के वायु तथा जल के संपर्क में आने से AMD की स्थिति देखी जाती है, जिससे सल्फ्यूरिक एसिड का उत्पादन होता है।

- यह एसिड/अम्ल नदियों, झरनों तथा भौमजल को दूषित कर सकता है, जिससे जलीय जीवन एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिये एक गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

- वायुजनित प्रदूषण: खनन कार्यों के दौरान उत्पन्न धूल तथा कण के वायु में फैलने से भारी धातुएँ एवं अन्य हानिकारक यौगिक जैसे प्रदूषक फैल सकते हैं। ये प्रदूषक खनिकों तथा आस-पास के समुदायों दोनों के लिये स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं।

- रासायनिक उपयोग: सायनाइड तथा सल्फ्यूरिक एसिड जैसे रसायनों का उपयोग अमूमन धातु निष्कर्षण प्रक्रियाओं में किया जाता है। इन रसायनों के आकस्मिक फैलाव/रिसाव अथवा अपर्याप्त रोकथाम के परिणामस्वरूप मृदा और जल प्रदूषित हो सकता है, जिससे गंभीर पर्यावरणीय क्षति हो सकती है।

धातु खनन प्रदूषण की रोकथाम हेतु उपाय:

- कड़े नियम एवं अनुपालन:

- धातु खनन कार्यों को नियंत्रित करने वाले कठोर पर्यावरणीय नियमों तथा मानकों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।

- इन विनियमों में अनुपालन सुनिश्चित करने तथा प्रदूषण को कम करने के लिये अपशिष्ट का निस्तारण, उत्सर्जन, जल प्रबंधन एवं पुनर्ग्रहण जैसे मुद्दों को शामिल किया जाना चाहिये।

- उन्नत अपशिष्ट प्रबंधन:

- मॉडर्न टेलिंग स्टोरेज फैसिलिटी एवं अपशिष्ट की निस्तारण विधियों के उपयोग को बढ़ावा देना चाहिये जो प्रदूषण के जोखिम को कम करते हैं। टेलिंग डैम की विफलताओं को रोकने के लिये उचित डिज़ाइन, निगरानी एवं आवधिक मूल्यांकन जैसी रणनीतियों को अपनाना चाहिये।

- रसायन का ज़िम्मेदारीपूर्ण उपयोग:

- खनन प्रक्रियाओं में रसायनों के ज़िम्मेदारीपूर्ण और नियंत्रित उपयोग को बढ़ावा देना चाहिये। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये वैकल्पिक, अल्प विषाक्त रसायनों का पता लगाया जाना चाहिये तथा उनका उपयोग किया जाना चाहिये।

- जल प्रबंधन एवं उपचार:

- खनन कार्यों के दौरान निकलने वाले जल को नियंत्रित तथा उपचारित करने के लिये प्रभावी जल प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना चाहिये। इस जल को पर्यावरण में मुक्त करने से पहले इसमें मौजूद हानिकारक पदार्थों को नष्ट करने के लिये जल उपचार तकनीकों का उपयोग करना चाहिये।

- खदान पुनरूद्धार एवं पुनर्वास:

- खदान पुनरूद्धार एवं पुनर्वास को खनन कार्यों का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिये। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली तथा जैवविविधता को बढ़ावा देते हुए खनन किये गए क्षेत्रों को पुनः उनकी प्राकृतिक स्थिति में लाने का प्रयास किया जाना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष प्रश्नप्रिलिम्स :प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन सा/से नदी ताल में बहुत अधिक बालू खनन का/के संभावित परिणाम हो सकता है/सकते हैं? (2018)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b)

मेन्स:प्रश्न. तटीय रेत खनन, चाहे कानूनी हो या अवैध, हमारे पर्यावरण के लिये सबसे बड़े खतरों में से एक है। विशिष्ट उदाहरण देते हुए भारतीय तटों पर रेत खनन के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये। (2019) प्रश्न. प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद कोयला खनन विकास के लिये अभी भी अपरिहार्य है"। विवेचना कीजिये। (2017) |

भूगोल

पूर्वी अरब सागर में चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि

प्रिलिम्स के लिये:उष्णकटिबंधीय चक्रवात (TC), अरब सागर, हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD), अल नीनो मेन्स के लिये:पूर्वी अरब सागर में नियमित चक्रवात, पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट, दुनिया के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएँ, भूकंप, चक्रवात आदि जैसी महत्त्वपूर्ण भू-भौतिकीय घटनाएँ, महत्त्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं और वनस्पतियों एवं जीवों में परिवर्तन तथा ऐसे परिवर्तन के प्रभाव |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पूर्वी अरब सागर में लगातार उष्णकटिबंधीय चक्रवातों (TC) के कारण जलवायु परिवर्तन से संबंधित चिंताओं पर प्रकाश डाला गया है।

- यह अध्ययन कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (CUSA) में एडवांस्ड सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रडार रिसर्च (ACARR) द्वारा "फिशर के साथ पूर्वानुमान परियोजना" का हिस्सा है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- चक्रवातों की बढ़ती आवृत्ति और गंभीरता:

- समुद्र और वायुमंडल के गर्म होने के पैटर्न में बदलाव के कारण भारत के पश्चिमी तट के निकट पूर्वी अरब सागर में नियमित रूप से गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की घटनाएँ हो रही हैं।

- आमतौर पर अरब सागर में उष्णकटिबंधीय चक्रवात मार्च और जून के बीच दक्षिण-पश्चिमी मानसून की शुरुआत के साथ-साथ मानसून सीज़न के बाद अक्तूबर एवं दिसंबर के बीच आते हैं।

- उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के वार्षिक वैश्विक औसत का लगभग 2% अरब सागर में उत्पन्न होता है, लेकिन इसके तटीय क्षेत्र घनी आबादी वाले हैं, इस कारण यहाँ उत्पन्न होने चक्रवात इस आबादी के लिये काफी खतरा पैदा करते हैं।

- समुद्र और वायुमंडल के गर्म होने के पैटर्न में बदलाव के कारण भारत के पश्चिमी तट के निकट पूर्वी अरब सागर में नियमित रूप से गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवात की घटनाएँ हो रही हैं।

- हिंद महासागर द्विध्रुव (IOD) का प्रभाव:

- IOD के पॉज़िटिव फेज़ के दौरान समुद्र का एक हिस्सा दूसरे की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, जिससे समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होती है और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है।

- IOD अल नीनो घटना के समान होता है, इसे कभी-कभी भारतीय नीनो भी कहा जाता है, यह पूर्व में इंडोनेशियाई और मलेशियाई तटरेखा तथा पश्चिम में सोमालिया के पास अफ्रीकी तटरेखा के बीच हिंद महासागर के अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में घटित होती है।

- IOD के पॉज़िटिव फेज़ के दौरान समुद्र का एक हिस्सा दूसरे की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है, जिससे समुद्र की सतह के तापमान में वृद्धि होती है और पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में अधिक वर्षा होती है।

- मानवजनित प्रभाव:

- मानसून पश्चात् मौसम के दौरान अरब सागर के ऊपर अत्यधिक गंभीर चक्रवाती तूफानों की आवृत्ति में हालिया वृद्धि का प्रमुख कारण प्राकृतिक परिवर्तनशीलता के बजाय मानवीय गतिविधियाँ हैं।

- मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन अरब सागर में चक्रवातों की तीव्रता और उच्च आवृत्ति में योगदान देने वाले प्रमुख कारक हैं।

- पश्चिमी भारतीय तटरेखा पर प्रभाव:

- चक्रवात की तीव्रता तथा आवृत्ति में वृद्धि भारत के पश्चिमी तट के साथ गुजरात से तिरुवनंतपुरम तक घनी आबादी वाले तटीय क्षेत्रों के लिये गंभीर खतरा बन सकती है, जिसमें तीव्र हवाओं, तूफान, भारी वर्षा तथा अन्य संबंधित खतरों सहित गंभीर जोखिम का सामना करना पड़ता है।

- तटीय समुदायों से संबंधित चिंताएँ:

- बदलते चक्रवात पैटर्न से स्वदेशी तटीय समुदायों तथा मछुआरों के जीवन एवं उनकी आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ने के आसार हैं, जिसके समाधान के लिये अध्ययन एवं अनुकूलन रणनीतियों की आवश्यकता है।

- सुझाव:

- इस अध्ययन में चक्रवात के बढ़ते जोखिमों को ध्यान में रखते हुए विकास रणनीतियों में बदलाव का आह्वान किया गया है तथा तूफान की चेतावनी एवं स्थानीय मौसम सेवाओं से संबंधित अद्यतन नीतियों व प्रौद्योगिकियों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया है।

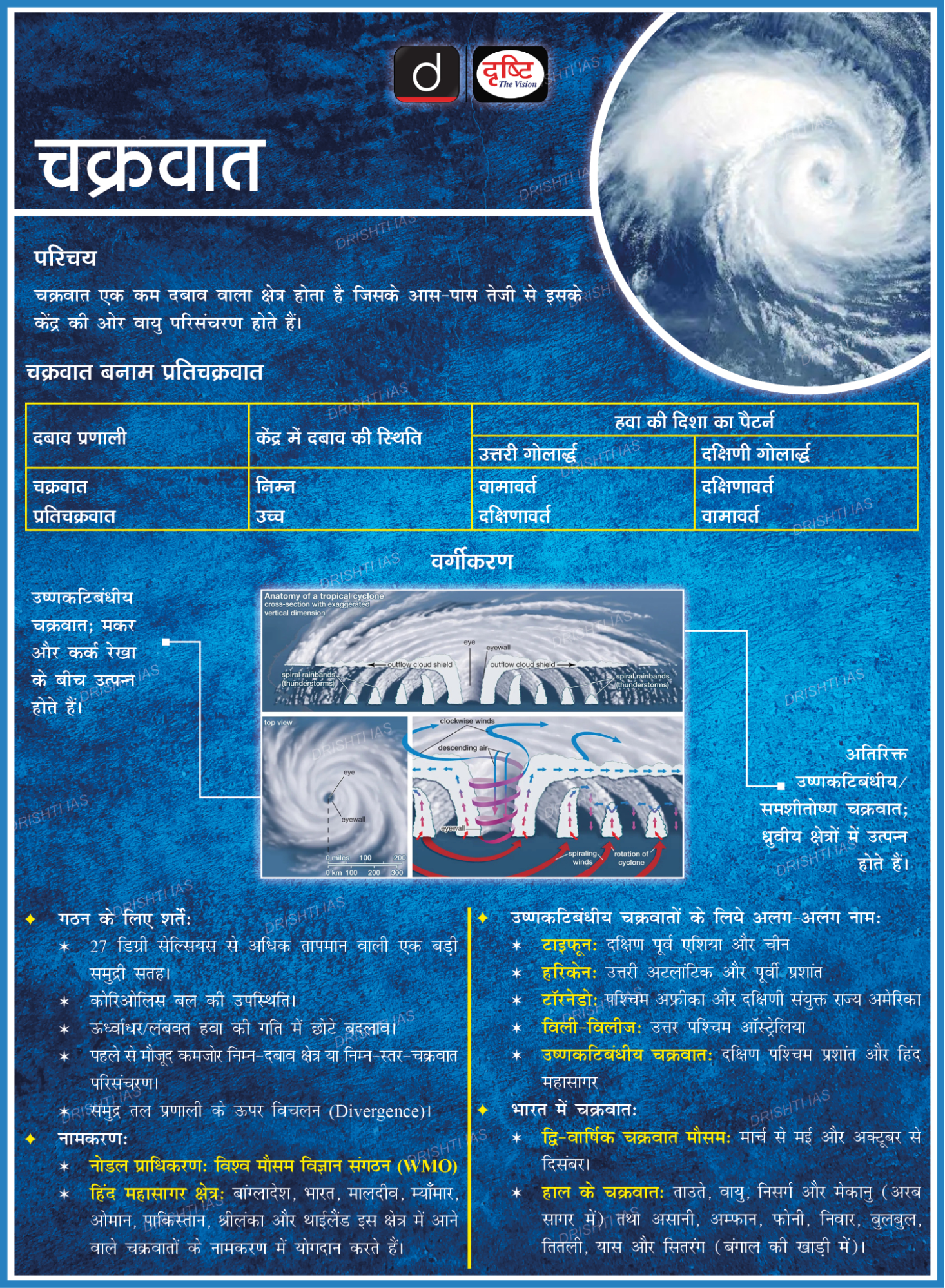

चक्रवात:

नोट:

- अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी (Bay of Bengal- BOB) में चक्रवात की उत्पत्ति अपेक्षाकृत अधिक एवं तीव्र होती है।

- बंगाल की खाड़ी में आमतौर पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के मौसम के दौरान चक्रवात की कई घटनाएँ देखी जाती हैं, जो मुख्य रूप से अप्रैल से दिसंबर तक होती हैं।

- BOB में आमतौर पर समुद्र की सतह का तापमान अधिक होता है, अमूमन माननसून के पूर्व और मानसून पश्चात् सीज़न के दौरान, जो चक्रवात की उत्पत्ति एवं तीव्रता के लिये आवश्यक ऊर्जा व नमी प्रदान करता है।

- BOB में पवन अभिसरण, कोरिओलिस बल (पृथ्वी के घूर्णन के परिणामस्वरूप) के साथ मिलकर चक्रवात की उत्पत्ति के लिये उपयुक्त वातावरण का निर्माण करता है। ये परिवर्तित हवाएँ निम्न दबाव के क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, जो उष्णकटिबंधीय विक्षोभ और चक्रवात के रूप में विकसित हो सकते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर : (C) प्रश्न. उष्णकटिबंधीय (ट्रॉपिकल) अक्षांशों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिण-पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता। इसके क्या कारण हैं? (2015) (a) समुद्री पृष्ठों के तापमान निम्न होते हैं। उत्तर: (B) मेन्स:प्रश्न. उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांशतः दक्षिणी चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मैक्सिको की खाड़ी तक ही परिसीमित रहते हैं। ऐसा क्यों हैं? (2014) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-मालदीव संबंध

प्रिलिम्स के लिये:मालदीव, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, हिंद महासागर, चीन, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मेन्स के लिये:चीन के भारत विरोधी रुख को रोकने के लिये हिंद महासागर में भारत के लिये मालदीव का सामरिक महत्त्व |

स्रोत: इंडियन एक्स्प्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत के दक्षिण में हिंद महासागर क्षेत्र में स्थित मालदीव में देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में एक चीनी समर्थक उम्मीदवार का चयन भारत के लिये चिंता का विषय है।

- ऐतिहासिक रूप से मालदीव में वर्ष 1968 से एक कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली थी, जो वर्ष 2008 में बहुदलीय लोकतंत्र में परिवर्तित हो गई। तब से कोई भी राष्ट्रपति, जो वर्तमान में पद पर है, दोबारा निर्वाचित नहीं हुआ है। इस बार यह स्थिति भारत के लिये चिंतनीय हो गई है।

नोट: मालदीव की चुनावी प्रणाली फ्राँस के समान है, जहाँ विजेता को 50% से अधिक वोट हासिल करने होते हैं। यदि पहले राउंड में कोई भी इस आँकड़े को पार नहीं कर पाता है, तो चुनाव का फैसला दूसरे राउंड में शीर्ष दो उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त किये गए वोटों के आधार पर किया जाता है।

भारत और मालदीव के संबंधों का इतिहास:

- रक्षा क्षेत्र में साझेदारी:

- दोनों देशों के बीच "एकुवेरिन," "दोस्ती," "एकथा," और "ऑपरेशन शील्ड" (जो वर्ष 2021 में शुरू हुआ) जैसे रक्षा सहयोग अभ्यास शामिल हैं।

- भारत मालदीव के राष्ट्रीय रक्षा बल (MNDF) के लिये सबसे बड़ी संख्या में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जो उनकी लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करता है।

- पुनर्वास केंद्र:

- भारत तथा मालदीव ने अड्डू पुनर्ग्रहण और तट संरक्षण परियोजना के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये हैं।

- अड्डू में भारत की सहायता से एक ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन और पुनर्वास केंद्र तैयार किया गया है।

- यह केंद्र स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, मत्स्य पालन, पर्यटन, खेल और संस्कृति जैसे क्षेत्रों में भारत द्वारा कार्यान्वित की जा रही 20 उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं में से एक है।

- आर्थिक सहयोग:

- पर्यटन मालदीव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। यह देश अनेकों भारतीयों के लिये एक प्रमुख पर्यटन स्थल और अन्य के लिये रोज़गार का गंतव्य बन गया है।

- अगस्त 2021 में एक भारतीय कंपनी, एफकॉन्स (Afcons) ने मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किये, जो ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट (GMCP) है।

- भारत 2021 में मालदीव का तीसरा सबसे बड़ा व्यापरिक भागीदार बनकर उभरा है।

- 22 जुलाई, 2019 को RBI और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच एक द्विपक्षीय USD मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किये गए।

- भारत-मालदीव संबंधों को तब क्षति पहुँची जब मालदीव ने वर्ष 2017 में चीन के साथ मुक्त व्यापार समझौता (FTA) किया।

- मूलढाँचा परियोजनाएँ:

- भारतीय क्रेडिट लाइन के तहत हनीमाधू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विकास परियोजना के तहत एक वर्ष में 1.3 मिलियन यात्रियों को सेवा प्रदान करने के लिये एक नया टर्मिनल जोड़ा जाएगा।

- वर्ष 2022 में भारत के विदेश मंत्री द्वारा मालदीव में नेशनल कॉलेज फॉर पुलिसिंग एंड लॉ एनफोर्समेंट (NCPLE) का उद्घाटन किया गया।

- NCPLE मालदीव में भारत द्वारा क्रियान्वित सबसे बड़ी अनुदान परियोजना है।

- ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी परियोजना:

- इसमें 6.74 किमी लंबा पुल और माले एवं इसके आसपास के विलिंगली, गुलहिफाल्हू व थिलाफुशी द्वीपों के बीच कॉज़वे लिंक शामिल होगा। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।

- इस परियोजना को भारत से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन (LOC) द्वारा वित्तपोषित किया गया है।

- यह न केवल भारत द्वारा मालदीव में कार्यान्वित की जा रही सबसे बड़ी परियोजना है, बल्कि कुल मिलाकर मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढाँचा परियोजना भी है।

- इसमें 6.74 किमी लंबा पुल और माले एवं इसके आसपास के विलिंगली, गुलहिफाल्हू व थिलाफुशी द्वीपों के बीच कॉज़वे लिंक शामिल होगा। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जाएगा।

मालदीव में विभिन्न ऑपरेशन:

- ऑपरेशन कैक्टस 1988: ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारतीय सशस्त्र बलों ने तख्तापलट की कोशिश को नाकाम करने में मालदीव सरकार की मदद की है।

- ऑपरेशन नीर 2014: ऑपरेशन नीर (Operation Neer) के तहत भारत ने पेयजल संकट से निपटने के लिये मालदीव को पेयजल की आपूर्ति की।

- ऑपरेशन संजीवनी: भारत ने मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी के तहत COVID-19 से निपटने के लिये सहायता के रूप में 6.2 टन आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की।

भारत-मालदीव संबंधों में चीन का मुद्दा:

- चीनी अवसंरचना निवेश:

- मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र के कई अन्य देशों की तरह बुनियादी ढाँचे हेतु चीनी निवेश प्राप्तकर्ता रहा है।

- मालदीव में बड़े पैमाने पर चीन ने निवेश किया है और वह चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) में भागीदार बन गया है। चीन ने "स्ट्रिंग ऑफ द पर्ल्स" पहल के हिस्से के रूप में मालदीव में बंदरगाहों, हवाई अड्डों, पुलों और अन्य महत्त्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के विकास सहित विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण एवं निर्माण में भूमिका निभाई है।

- मैत्रीपूर्ण संबंधों में बदलाव:

- चीन समर्थक रुख के कारण मालदीव की पारंपरिक विदेश नीति में बदलाव आया, जो पूर्व में भारत की ओर अधिक झुकी हुई थी। इस बदलाव ने भारत में अपने निकटतम पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव और उसके संभावित रणनीतिक प्रभावों को लेकर आशंका उत्पन्न की है।

- भारत की चिंताएँ:

- भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र, विशेषकर श्रीलंका, पाकिस्तान तथा मालदीव जैसे देशों में चीन की बढ़ती उपस्थिति पर चिंता व्यक्त की है। इन क्षेत्रों में चीनी-नियंत्रित बंदरगाहों एवं सैन्य सुविधाओं के विकास को भारत के रणनीतिक हितों व क्षेत्रीय सुरक्षा के लिये एक चुनौती के रूप में देखा गया है।

- भारत के प्रत्युपाय:

- भारत ने मालदीव और अन्य हिंद महासागर देशों के साथ अपने राजनयिक व रणनीतिक संबंधों को मज़बूत किया है। इसने संबद्ध क्षेत्र में अपने व्यापक प्रभाव के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की है, आधारभूत अवसंरचना परियोजनाएँ शुरू की हैं एवं रक्षा सहयोग का विस्तार किया है।

- भारत की "नेबरहुड फर्स्ट" नीति का उद्देश्य पड़ोसी देशों में चीन की बढ़ती उपस्थिति को संतुलित करना है।

- राजनीतिक विकास:

- वर्ष 2018 में इब्राहिम मोहम्मद सोलिह (जिनका झुकाव भारत के प्रति अधिक देखा जाता है) के राष्ट्रपति चुने जाने के साथ मालदीव की विदेश नीति में पुनः भारत के प्रति सकारात्मक बदलाव देखा गया। सोलिह की सरकार ने भारत के साथ पारंपरिक संबंधों को बनाए रखते हुए भारत और चीन के बीच संबंधों को संतुलित करने का प्रयास किया।

- सामरिक महत्त्व:

- प्रमुख समुद्री मार्गों के साथ हिंद महासागर में मालदीव की रणनीतिक स्थिति, इसे भारत और चीन दोनों के लिये रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण बनाती है। परिणामस्वरूप दोनों देश संभवतः मालदीव की घटनाओं पर कड़ी नज़र रखेंगे तथा वहाँ अपना प्रभाव स्थापित करने हेतु प्रयासरत रहेंगे।

मालदीव की अवस्थिति:

- मालदीव, हिंद महासागर में स्थित एक टोल गेट: इस द्वीप शृंखला के दक्षिणी और उत्तरी हिस्सों में संचार के दो महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्ग (SLOCs) स्थित हैं।

- ये SLOCs पश्चिम एशिया में अदन की खाड़ी तथा होर्मुज़ की खाड़ी एवं दक्षिण-पूर्व एशिया में मलक्का जलसंधि के बीच समुद्री व्यापार के लिये प्रमुख हैं।

- इसकी भौतिक अवस्थिति में मुख्य रूप से प्रवाल भित्ति और एटोल शामिल हैं तथा अधिकांश क्षेत्र विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (Exclusive Economic Zones- EEZs) के अंतर्गत आते हैं।

- मालदीव मुख्य रूप से निचले द्वीपों का एक द्वीपसमूह है, जो बढ़ते समुद्री जलस्तर के कारण खतरे में पड़ गया है।

- आठ डिग्री चैनल भारतीय मिनिकॉय (लक्षद्वीप द्वीप समूह का हिस्सा) को मालदीव से अलग करता है।

आगे की राह

- दक्षिण एशिया और आसपास की समुद्री सीमाओं में क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारत को हिंद-प्रशांत सुरक्षा क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिये।

- हिंद-प्रशांत सुरक्षा क्षेत्र को भारत के समुद्री प्रभाव क्षेत्र में अतिरिक्त-क्षेत्रीय शक्तियों (विशेष रूप से चीन) की वृद्धि की प्रतिक्रिया के रूप में विकसित किया गया है।

- वर्तमान में 'इंडिया आउट' अभियान को सीमित आबादी का समर्थन प्राप्त है लेकिन इसे भारत सरकार द्वारा कम नहीं आँका जा सकता है।

- यदि 'इंडिया आउट' के समर्थकों द्वारा उठाए गए मुद्दों का समाधान सावधानी के साथ नहीं किया गया, तो मालदीव में घरेलू राजनीतिक स्थिति इस देश के साथ भारत के वर्तमान अनुकूल संबंधों में बाधा उत्पन्न कर सकती है।

- भारत को अपने पड़ोसी देशो के संबंध में बहु-ध्रुवीय और नियम-आधारित विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने की अपनी पुरानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए एक उदार रुख अपनाना चाहिये।

- प्रोजेक्ट मौसम को मालदीव को इससे लाभ प्राप्त करने और भारत पर उसकी आर्थिक और ढाँचागत निर्भरता को बढ़ाने के लिये पर्याप्त स्थान प्रदान किया जाना चाहिये।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा द्वीप युग्म 'दस डिग्री चैनल' द्वारा एक-दूसरे से विभाजित होता है? (2014) (a) अंडमान और निकोबार उत्तर: (A) मेन्स:प्रश्न. 'द स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' नीति से आप क्या समझते हैं? यह भारत को कैसे प्रभावित करती है? इसका मुकाबला करने के लिये भारत द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षेप में वर्णन कीजिये। (2013) प्रश्न. पिछले दो वर्षों में मालदीव में राजनीतिक विकास पर चर्चा कीजिये। क्या वे भारत के लिये चिंता का कोई कारण हो सकते हैं? (2013) |

शासन व्यवस्था

प्रचार के अधिकारों की जटिलताओं की समझ

प्रिलिम्स के लिये:प्रचार अधिकार, डीपफेक टेक्नोलॉजी, निषेधाज्ञा, वाक् और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मेन्स के लिये:प्रचार अधिकारों के पक्ष और विपक्ष में तर्क |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक अंतरिम आदेश जारी किया है, जिसमें 16 संस्थाओं को अनधिकृत व्यावसायिक लाभ के लिये बॉलीवुड अभिनेताओं के नाम, छवि, वाक् और विशेषता सहित व्यक्तित्व का दुरुपयोग करने से रोका गया है।

यह मामला भारत में पहला उदाहरण है जहाँ छवि विरूपण और प्रसार से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये प्रचार के अधिकारों की जाँच की जा रही है।

प्रचार का अधिकार:

- परिचय:

- प्रचार का अधिकार एक कानूनी अवधारणा है जो किसी व्यक्ति के नाम, छवि, विशिष्टता या उसकी पहचान के अन्य पहलुओं के व्यावसायिक उपयोग से नियंत्रण और लाभ के अधिकार की रक्षा करती है।

- ये अधिकार दूसरों को उनकी अनुमति के बिना व्यावसायिक उद्देश्य हेतु किसी व्यक्ति की पहचान का उपयोग करने से रोकने के लिये डिज़ाइन किये गए हैं।

- हालाँकि वर्तमान में भारत में प्रचार के अधिकार की अवधि निर्धारित करने वाला कोई वैधानिक प्रावधान नहीं है।

- पक्ष में तर्क:

- व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा: किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान की रक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये प्रचार अधिकार आवश्यक हैं कि उनका इस पर नियंत्रण हो कि उनके नाम एवं समानता का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये कैसे किया जाता है।

- एआई-जनित डीप फेक एवं सिंथेटिक मीडिया के युग में यह अधिकार प्रमुख भूमिका निभाता है। ये प्रौद्योगिकियाँ अत्यधिक विश्वसनीय वीडियो व छवियां बनाने में सक्षम हैं जो ऐसा प्रतीत करा सकती हैं जैसे कि कोई सेलिब्रिटी उन गतिविधियों को स्वयं से कर रहा है जो कि वास्तव में उसने नहीं की हैं।

- यह अधिकार व्यक्तियों को उनकी गरिमा एवं गोपनीयता बनाए रखने में मदद करता है।

- आर्थिक प्रोत्साहन: प्रचार अधिकार व्यक्तियों, विशेषकर विख्यात हस्तियों को उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व एवं प्रसिद्धि में निवेश करने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हैं।

- यह लोगों को मनोरंजन, खेल तथा विज्ञापन जैसे क्षेत्रों में कॅरियर बनाने के लिये प्रोत्साहित कर सकता है, जिससे समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा।

- स्पष्टता एवं उत्तरदायित्व: किसी व्यक्ति की पहचान का अनधिकृत उपयोग कब उल्लंघन बनता है, इसका मूल्यांकन करने के लिये एक सटीक रूपरेखा प्रचार के अधिकार द्वारा बनाई गई है। विवादों को सुलझाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिये यह कानूनी स्पष्टता आवश्यक है।

- उपभोक्ताओं की सुरक्षा: प्रचार अधिकार उपभोक्ताओं को यह विश्वास करने से रोककर कि कोई सेलिब्रिटी विज्ञापन में दिखाए गए किसी उत्पाद या सेवा का समर्थन नहीं कर रहा है उन्हें भ्रामक रणनीति से बचा सकते हैं ।

- इससे विज्ञापन में विश्वास बनाए रखने में सहायता मिलती है।

- व्यक्तिगत पहचान की सुरक्षा: किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान की रक्षा करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिये प्रचार अधिकार आवश्यक हैं कि उनका इस पर नियंत्रण हो कि उनके नाम एवं समानता का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये कैसे किया जाता है।

- प्रचार अधिकारों के विरुद्ध तर्क:

- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता: प्रचार अधिकारों को कभी-कभी अभिव्यक्ति और वाक् स्वतंत्रता को सीमित करने के रूप में देखा जा सकता है। वे विभिन्न रचनात्मक, कलात्मक या आलोचनात्मक कार्यों में किसी व्यक्ति की छवि या समानता के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकते हैं, भले ही गुमराह करने या हानि पहुँचाना उनका उद्देश्य न हो।

- मशहूर सेलिब्रिटीज़ को अधिक धनराशि: आलोचकों का तर्क है कि कई मशहूर सेलिब्रिटीज़ को उनके कार्य, समर्थन और उपस्थिति के लिये पहले से ही अत्यधिक धनराशि दे दी जाती है।

- प्रचार अधिकारों के विस्तार को दोहरी गिरावट या पहले से ही धनी व्यक्तियों को अत्यधिक वित्तीय लाभ प्रदान करने के रूप में देखा जा सकता है।

- जटिलता और स्पष्टता का अभाव: प्रचार अधिकारों का प्रयोग जटिल हो सकता है, जिससे कानूनी विवाद एवं अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है।

- यह निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि कब किस व्यक्ति की पहचान का उपयोग उल्लंघन की सीमा पार कर सकता है, जो संभावित रूप से उसके वैध उपयोग को रोकता है।

- इसके अलावा भारत में प्रचार अधिकार अक्सर निगमों को हस्तांतरणीय होते हैं। इन अधिकारों का अत्यधिक विस्तार करने से मशहूर हस्तियों और निगमों को सार्वजनिक कल्पना और सांस्कृतिक उत्पादों पर अनुचित नियंत्रण मिल सकता है।

आगे की राह

- कानूनों को स्पष्ट और सुसंगत बनाना: लोगों के अधिकारों की रक्षा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के बीच संतुलन बनाने के लिये न्याय क्षेत्रों को प्रचार अधिकारों को स्पष्ट और सुसंगत बनाना चाहिये।

- इसमें इन अधिकारों के दायरे और अवधि को परिभाषित करना, साथ ही उल्लंघन के लिये स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करना शामिल हो सकता है।

- आवश्यकतानुरूप उपाय: समस्याओं के समाधान के लिये अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया जाना चाहिये। न्यायालय प्रत्येक उपयोग की विशिष्ट प्रकृति तथा प्रभाव पर सावधानीपूर्वक विचार करते हुए तद्नुसार उपाय कर सकते हैं।

- व्यापक निषेधाज्ञा के बजाय न्यायालय ऐसे उपाय लागू कर सकते हैं जो अभिव्यक्ति के वैध रूपों को जारी रखने की अनुमति देते हुए होने वाले नुकसान को कम करते हों।

- एआई विनियमन: विशेष रूप से AI-जनित डीप फेक और सिंथेटिक मीडिया को लक्षित करने वाले नियमों को विकसित और लागू करना।

- इसमें AI द्वारा तैयार की गई सामग्रियों को इंगित करने के लिये वॉटरमार्किंग या लेबलिंग के अन्य रूपों की आवश्यकता शामिल हो सकती है।

- ऐसे विनियमों को कलात्मक और रचनात्मक अभिव्यक्ति को अनावश्यक रूप से प्रतिबंधित किये बिना नुकसान को कम करने के लिये भी डिज़ाइन किया जाना चाहिये।