इन्फोग्राफिक्स

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

अमेरिका ने पारित किया ‘तिब्बत समाधान अधिनियम’

प्रिलिम्स के लिये:चीन-तिब्बत मुद्दा, भारत-चीन संबंध, भारत-अमेरिका संबंध, बौद्ध धर्म, दलाई लामा। मेन्स के लिये:भारत के हितों पर देशों की नीतियों एवं राजनीति का प्रभाव। |

स्रोत: बिज़नेस स्टैण्डर्ड

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिकी कॉन्ग्रेस द्वारा तिब्बत-चीन विवाद समाधान अधिनियम पारित किया है, जिसे तिब्बत समाधान अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है।

- इसका उद्देश्य बिना किसी पूर्व शर्त के शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र (UN) चार्टर के अनुसार तिब्बत-चीन विवाद का शांतिपूर्ण समाधान करना है।

तिब्बत समाधान अधिनियम, 2024 क्या है?

- परिचय:

- यह जून 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका कॉन्ग्रेस द्वारा पारित एक विधान है।

- यह तिब्बती नीति अधिनियम (2002) तथा तिब्बती नीति एवं समर्थन अधिनियम (2020) के बाद तिब्बत के संबंध में अमेरिकी सरकार का तीसरा उल्लेखनीय अधिनियम है।

- प्रमुख प्रावधान:

- इसका उद्देश्य तिब्बत पर अमेरिका की स्थिति को मज़बूत करने तथा चीन पर दलाई लामा के साथ वार्ता पुनः शुरू करने के लिये दबाव डालना है।

- इस अधिनियम का उद्देश्य तिब्बत के लिये अमेरिकी समर्थन को बढ़ाना तथा अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों को चीनी सरकार द्वारा तिब्बत के बारे में फैलाई जा रही गलत सूचनाओं का सक्रिय रूप से मुकाबला करने के लिये सशक्त बनाना है।

- यह अधिनियम चीनी सरकार तथा दलाई लामा अथवा उनके प्रतिनिधियों या तिब्बती समुदाय के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नेताओं के बीच "बिना किसी पूर्व शर्त" के वार्ता को भी बढ़ावा देगा।

- इसमें तिब्बती लोगों के आत्मनिर्णय के साथ-साथ मानवाधिकारों को रेखांकित किया गया है तथा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियों पर हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में चीन के कर्त्तव्य को रेखांकित किया गया है।

- यह तिब्बती लोगों की विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं भाषाई पहचान को मान्यता देता है और उस पर ध्यान केंद्रित करता है।

- इसका उद्देश्य तिब्बत में न्याय एवं शांति के लिये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सशक्त बनाना भी है।

- पूर्व के अधिनियमों से भिन्नता:

- तिब्बत समाधान अधिनियम स्पष्ट रूप से तिब्बत पर चीन के दावे का विरोध करता है, जबकि वर्ष 2002 के अधिनियम में इस दावे को स्वीकार किया गया था।

- दलाई लामा को, एक राजनीतिक दूत के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में, वर्ष 2002 अधिनियम के तहत वार्ता में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इसके विपरीत, यह अधिनियम चीन से बिना किसी पूर्व शर्त के दलाई लामा या उनके लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रतिनिधि के साथ वार्ता में शामिल होने का आग्रह करता है।

- तिब्बती नीति एवं समर्थन अधिनियम, 2020 में भी रचनात्मक वार्ता पर ज़ोर दिया गया है, लेकिन तिब्बत समाधान अधिनियम में यह भी स्पष्ट है कि इन वार्ताओं का उद्देश्य पक्षों के बीच "मतभेदों का समाधान" होना चाहिये।

तिब्बत के साथ भारत के संबंध कैसे हैं?

- यंगहसबैंड मिशन (1903-1904): कर्नल यंगहसबैंड के नेतृत्व में तिब्बत में ब्रिटिश सैन्य अभियान का उद्देश्य क्षेत्र में ब्रिटिश उपस्थिति स्थापित करना और बढ़ते रूसी प्रभाव का मुकाबला करना था।

- इसके परिणामस्वरूप तिब्बती सेनाओं के साथ संघर्ष हुआ, जिसकी परिणति ब्रिटिश विजय और साथ ही वर्ष 1904 के ल्हासा सम्मेलन पर हस्ताक्षर के रूप में हुई।

- आंग्ल-रूसी सम्मेलन (1907): इस समझौते का उद्देश्य औपनिवेशिक ब्रिटेन एवं रूस के बीच लंबित औपनिवेशिक विवादों का समाधान करना था।

- इस समझौते के अनुसार, दो महाशक्तियाँ चीनी सरकार की मध्यस्थता के बिना तिब्बत के साथ वार्ता नहीं करेंगी।

- तिब्बत के साथ भारत के संबंध: चीन-रूस संधि के बावजूद, भारत ने बौद्ध धर्म के प्रभाव के कारण तिब्बत के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा।

- भारत से तिब्बत तक बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ-साथ प्रभावशाली बौद्ध मठों की उपस्थिति ने दोनों क्षेत्रों के बीच मज़बूत सांस्कृतिक एवं धार्मिक संबंधों को बढ़ावा दिया।

- भारत-तिब्बत सीमा: चीन-भारत सीमा विवाद विशेष रूप से लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों में, भारत तथा चीन के बीच विवाद एक प्रमुख मुद्दा रहा है।

- तिब्बत की स्थिति तथा भारत के साथ इसके ऐतिहासिक संबंध इस विवाद के केंद्र में हैं, दोनों देश विवादित क्षेत्रों पर संप्रभुता का दावा करते हैं।

- तिब्बत पर भारत का रुख: वर्ष 2003 से भारत और चीन के बीच संबंधों एवं व्यापक सहयोग के सिद्धांतों पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र को पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हिस्से के रूप में मान्यता प्रदान की है।

- वर्ष 1959 में एक असफल विद्रोह के बाद भारत ने दलाई लामा को शरण दी थी।

चीन-तिब्बत विवाद की पृष्ठभूमि क्या है?

- तिब्बत की स्वतंत्रता का दावा:

- तिब्बत, तिब्बती पठार पर स्थित एक स्वायत्त क्षेत्र है, जिसकी विशिष्ट संस्कृति, भाषा और धार्मिक परंपरा तिब्बती बौद्ध धर्म पर केंद्रित है।

- वर्ष 1913 में, 13वें दलाई लामा ने किंग राजवंश के पतन के बाद तिब्बत की वास्तविक स्वतंत्रता की घोषणा की और साथ ही यह दावा किया कि तिब्बत कभी भी चीन का हिस्सा नहीं था।

- हालाँकि वर्ष 1949 में स्थापित पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (PRC) सहित, लगातार चीनी सरकारों ने तिब्बत पर संप्रभुता का दावा किया है।

- चीनी आक्रमण एवं सत्रह सूत्रीय समझौता:

- वर्ष 1912 से वर्ष 1949 तक तिब्बत किसी भी चीनी सरकार के नियंत्रण में नहीं था, इस क्षेत्र पर दलाई लामा की सरकार का शासन था।

- वर्ष 1951 में चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) ने तिब्बत पर आक्रमण किया और साथ ही तिब्बती नेताओं को सत्रह सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये विवश किया गया, जिसने नाममात्र के लिये तिब्बती स्वायत्तता की गारंटी दी, लेकिन ल्हासा (तिब्बत की राजधानी) में चीनी सिविल एवं सैन्य मुख्यालय की स्थापना की अनुमति दी।

- दलाई लामा सहित तिब्बती लोगों ने इस समझौते की वैधता को अस्वीकार कर दिया है और इसे बलपूर्वक अधिकार तथा "सांस्कृतिक नरसंहार" का कृत्य माना है।

- वर्ष 1959 में हुए तिब्बती विद्रोह और उसके परिणाम:

- तिब्बत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के कारण वर्ष 1959 में एक बड़ा विद्रोह हुआ, जिसके परिणामस्वरूप दलाई लामा और उनके साथ हज़ारों तिब्बती नागरिकों ने भारत में शरण ली।

- तिब्बती निर्वासितों ने भारत के धर्मशाला में स्थित एक निर्वासित सरकार, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (CTA) की स्थापना की।

- वर्ष 1959 के विद्रोह के पश्चात् चीन ने तिब्बत पर अपना नियंत्रण बढ़ा दिया, साथ ही भाषण, धर्म और प्रेस की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया, जिसमें जबरन गर्भपात, नसबंदी और जातीय हान चीनी (Ethnic Han Chinese) के माध्यम से जनसांख्यिकीय बदलाव जैसे मानवाधिकारों के हनन शामिल थे।

- चीन ने तिब्बत में बुनियादी ढाँचे के विकास में निवेश किया है, इन निवेशों को व्यापक रूप से क्षेत्र पर अपने नियंत्रण को मज़बूत करने की एक रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जाता है।

दलाई लामा:

- परंपरा: दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म की गेलुग्पा परंपरा से संबंधित हैं, जो तिब्बत में सबसे बड़ी और सबसे प्रभावशाली परंपरा है।

- इतिहास: तिब्बती बौद्ध धर्म के इतिहास में केवल 14 दलाई लामा हुए हैं और पहले तथा दूसरे दलाई लामाओं को मरणोपरांत यह उपाधि दी गई थी। वर्तमान दलाई लामा तेनज़िन ग्यात्सो हैं, जो इस वंश की 14वीं पीढ़ी से संबंधित हैं।

- आध्यात्मिक महत्त्व: ऐसा माना जाता है कि दलाई लामा अवलोकितेश्वर या चेनरेज़िग, करुणा के बोधिसत्व और तिब्बत के संरक्षक संत के प्रतीक हैं।

- बोधिसत्व सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिये बुद्धत्व प्राप्त करने की इच्छा से प्रेरित प्राणी हैं, जिन्होंने मानवता की मदद के लिये दुनिया में पुनर्जन्म लेने की प्रतिबद्धता जताई थी।

- दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया:

- पुनर्जन्म की खोज: दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया में पिछले दलाई लामा के पुनर्जन्म की पहचान करना शामिल है, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के आध्यात्मिक नेता के रूप में कार्य करते हैं। यह खोज आमतौर पर मौजूदा दलाई लामा के निधन के बाद शुरू होती है।

- गेलुग्पा परंपरा के उच्च लामा और तिब्बती सरकार अगले दलाई लामा को खोजने के लिये ज़िम्मेदार होती हैं। यदि इसके लिये कई उम्मीदवारों की पहचान की जाती है, तो वास्तविक उत्तराधिकारी का निर्धारण करने के लिये लॉटरी निकालने के साथ एक सार्वजनिक समारोह आयोजित किया जाता है।

- मान्यता और प्रशिक्षण: चुने गए बच्चे को, जो सामान्यतः बहुत छोटा होता है, दलाई लामा के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी जाती है। उसे कठोर आध्यात्मिक और शैक्षिक प्रशिक्षण दिया जाता है।

- भूमिका: तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा की भूमिका में आध्यात्मिक और राजनीतिक नेतृत्व दोनों शामिल हैं। चयन प्रक्रिया तिब्बती सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- अवधि: खोज में कई वर्ष लग सकते हैं; उदाहरण के लिये, वर्तमान (14वें) दलाई लामा को खोजने में 4 वर्ष का समय लगा।

- भौगोलिक दायरा: यह खोज आमतौर पर तिब्बत तक ही सीमित है। हालाँकि वर्तमान दलाई लामा ने यह सुझाव दिया है कि उनका पुनर्जन्म नहीं हो सकता है या यदि होगा भी, तो वह चीनी प्रशासन वाले देश में नहीं होगा।

चीन-तिब्बत मुद्दे पर वैश्विक रुख क्या है?

- चीन का रुख: चीन का दावा है कि तिब्बत 13वीं सदी से ही उसका हिस्सा रहा है और उसकी नीतियों का उद्देश्य इस क्षेत्र का विकास करना है। उसका तर्क है कि तिब्बत एक स्वायत्त क्षेत्र है जिसके पास महत्त्वपूर्ण अधिकार हैं तथा वह दलाई लामा पर स्वतंत्रता की मांग करने का आरोप लगाता है।

- चीन ने दलाई लामा के भविष्य के चयन पर चिंता व्यक्त की है। उसे डर है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को तिब्बत में उसकी सत्ता को चुनौती देने के लिये चुना जा सकता है।

- तिब्बती स्वायत्तता/स्वतंत्रता के लिये समर्थन: अमेरिका और कनाडा जैसे कुछ पश्चिमी देशों ने तिब्बती स्वायत्तता तथा मानवाधिकारों हेतु समर्थन व्यक्त किया है।

- दलाई लामा के नेतृत्व वाली निर्वासित तिब्बती सरकार, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (Central Tibetan Administration- CTA) को भारत सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।

- अहस्तक्षेप और तटस्थता: कई देश, विशेषकर चीन के साथ संबंध रखने वाले देश, तटस्थ रुख बनाए रखते हैं तथा चीन के साथ राजनयिक एवं आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता देते हैं।

- नेपाल और भूटान जैसे पड़ोसी देश चीन के साथ तनाव से बचने के लिये सतर्क रुख अपनाते हैं।

- मानवाधिकार संबंधी चिंताएँ: संयुक्त राष्ट्र (United Nations- UN) सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने तिब्बत में मानवाधिकारों के हनन के बारे में चिंता व्यक्त की है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध और सांस्कृतिक दमन भी शामिल है।

AC

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: चीन और तिब्बत के बीच चल रहे विवाद के लिये कौन-से कारक ज़िम्मेदार हैं? भारत के सामरिक हितों पर इस विवाद के प्रभाव का विश्लेषण कीजिये तथा भारत की तिब्बत नीति हेतु आगे की राह बताइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 1. भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है, जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? (a) अवलोकितेश्वर उत्तर: (c) प्रश्न 2. बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, जो- (2017) (a) अजंता में उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. दुर्गम क्षेत्र एवं कुछ देशों के साथ शत्रुतापूर्ण संबंधों के कारण सीमा प्रबंधन एक कठिन कार्य है। प्रभावशाली सीमा प्रबंधन की चुनौतियों एवं रणनीतियों पर प्रकाश डालिये। (2016) |

भारतीय इतिहास

पुदुचेरी का स्थापना दिवस

प्रिलिम्स के लिये:पुदुचेरी, मंत्रिपरिषद, चोलों, विजयनगर साम्राज्य, तीसरा कर्नाटक युद्ध, केंद्रशासित प्रदेश, राज्य का दर्जा मेन्स के लिये:आधुनिक भारतीय इतिहास, स्वतंत्रता के बाद भारत का एकीकरण और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा राज्य का दर्जा की मांग। |

चर्चा में क्यों?

हर साल 1 जुलाई को पुदुचेरी के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 लागू हुआ था, जिसके तहत पुदुचेरी को विधानसभा और मंत्रिपरिषद प्रदान की गई थी।

पुदुचेरी के बारे में मुख्य तथ्य:

- परिचय:

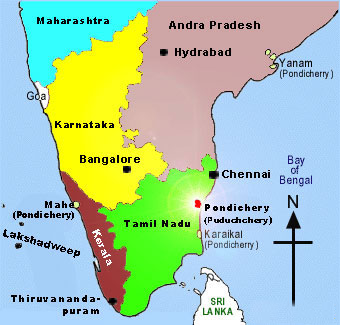

- पुदुचेरी शहर दक्षिण-पूर्वी भारत में स्थित पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश की राजधानी है। इस UT का गठन वर्ष 1962 में फ्राँस के भारत में चार पूर्व उपनिवेशों में से एक के रूप में किया गया था।

- पुदुचेरी (अब पुदुचेरी) और कराईकल भारत के दक्षिणपूर्वी कोरोमंडल तट के साथ यनम, पूर्वी तट के साथ उत्तर में और माहे, केरल राज्य से घिरे पश्चिमी मालाबार तट पर स्थित है।

- विविध संस्कृति को समायोजित करने के लिये, इसके बहु-राज्यीय स्थान के कारण, पुदुचेरी को केंद्रशासित प्रदेश के रूप में मान्यता दी गई है।

- पुदुचेरी का इतिहास:

- प्राचीन इतिहास:

- अरिकेमेडु में हुए उत्खनन से पता चलता है कि रोमन लोग पहली शताब्दी ई. में पुदुचेरी पहुँचे थे और साथ ही इस क्षेत्र का समुद्री इतिहास भी अधिक समृद्ध है।

- चौथी शताब्दी ई. के आसपास पुदुचेरी क्षेत्र काँचीपुरम के पल्लव साम्राज्य का हिस्सा था, जिसके बाद चोलों ने इस पर अधिकार कर लिया।

- उत्तर भारत के मुस्लिम शासकों के संक्षिप्त शासन के बाद विजयनगर साम्राज्य ने लगभग 1638 ई. तक संपूर्ण दक्षिण भारत पर नियंत्रण कर लिया, जिसके बाद बीजापुर के सुल्तान ने नियंत्रण स्थापित किया।

- औपनिवेशिक इतिहास:

- आधुनिक पुदुचेरी की नींव 1673 ई. में तब रखी गई जब फ्राँसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बीजापुर के सुल्तान के अधीन वलीकोंडापुरम के किलेदार से सफलतापूर्वक फरमान (एक परमिट) प्राप्त किया।

- 1693 ई. में डचों ने पुदुचेरी पर अधिकार कर लिया था लेकिन 1699 ई. में रिज़विक की संधि द्वारा इसे फ्राँसीसी कंपनी को वापस कर दिया गया था।

- 1674 ई. में, फ्रेंकोइस मार्टिन को फ्राँसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा पुदुचेरी का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसने पुदुचेरी को एक छोटे से मछली पकड़ने वाले गाँव से एक समृद्ध बंदरगाह शहर में बदलने की महत्त्वाकांक्षी परियोजना शुरू की।

- वर्ष 1720 में जोसेफ फ्राँसिस डुप्लेक्स को पुदुचेरी में एक उच्च पद नियुक्त किया गया।

- वर्ष 1674 में गवर्नर बनने के बाद, फ्रेंकोइस मार्टिन (Francois Martin) ने इसे एक महत्त्वपूर्ण स्थान और भारत में फ्राँसीसियों के गढ़ के रूप में विकसित किया।

- वांडीवाश का युद्ध (1960) जो तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई थी, अंग्रेज़ों द्वारा जीत ली गई और युद्ध के बाद हुई पेरिस शांति संधि (1763) के तहत फ्राँसीसियों को भारत में उनकी फैक्ट्रियाँ (पुदुचेरी सहित) वापस लौटा दी गईं।

- पेरिस शांति संधि (1763) के तहत पुदुचेरी और चंदननगर फ्राँस को वापस कर दिये गए, लेकिन वे वहाँ केवल व्यापारिक गतिविधियाँ ही कर सकते थे।

- स्वतंत्रता के बाद:

- 1 नवंबर, 1954 को पुदुचेरी एक केंद्रशासित प्रदेश बन गया, जब भारत में फ्राँसीसी कब्ज़े वाले क्षेत्र भारतीय संघ में स्थानांतरित हो गए और 280 वर्षों का फ्राँसीसी शासन समाप्त हो गया।

- हालाँकि वर्ष 1963 में पेरिस में फ्राँसीसी संसद द्वारा भारत के साथ संधि की पुष्टि के बाद पुदुचेरी आधिकारिक तौर पर भारत का अभिन्न अंग बन गया।

- प्राचीन इतिहास:

- पुदुचेरी की राजनीतिक स्थिति:

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 और संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने पुदुचेरी सरकार का कार्य (आवंटन) नियम 1963 तैयार किया है।

- पुदुचेरी में निर्वाचित विधानमंडल हैं तथा पुदुचेरी के उपराज्यपाल संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 द्वारा निर्देशित होते हैं।

- पुदुचेरी विधानसभा समवर्ती और राज्य सूची के तहत किसी भी मुद्दे पर कानून बना सकती है।

- पांडिचेरी (नाम-परिवर्तन) अधिनियम 2006 के तहत पांडिचेरी (Pondicherry) का नाम बदलकर पुदुचेरी (Puducherry) कर दिया गया।

- उद्योग आकर्षित करने, रोज़गार अवसर सृजित करने और पर्यटन के लिये बुनियादी ढाँचे को संवर्द्धित करने हेतु अधिक अधिकार प्राप्त करने के लिये लंबे समय से पुदुचेरी को राज्य का दर्जा प्रदान करने की मांग की गई है।

- संस्कृति:

- श्री अरबिंदो आश्रम (फ्राँसीसी-तमिल वास्तुकला वाला एक सुनियोजित शहर) और ऑरोविले (एक प्रयोगात्मक टाउनशिप) वैयक्तिक तथा सामूहिक वास के नए रूपों के संबंध में श्री अरबिंदो के दृष्टिकोण को वास्तविक रूप देने का एक प्रयास था जो संपूर्ण विश्व के उज्ज्वल भविष्य का मार्ग प्रशस्त करता है।

- पुदुचेरी भारत का एक केंद्रशासित प्रदेश है जिसमें फ्राँसीसी परंपरा की छटा है (औपनिवेशिक शासन के परिणामस्वरूप)।

और पढ़ें: पुदुचेरी द्वारा राज्य के दर्जे की मांग, जम्मू-कश्मीर और पुदुचेरी में महिला कोटा के लिये विधेयक

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. राज्यों और क्षेत्रों का राजनीतिक तथा प्रशासनिक पुनर्गठन एक नित्य जारी प्रक्रिया रही है। पुदुचेरी द्वारा राज्य के दर्जे की मांग के संदर्भ में विवेचना कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. पुदुचेरी (अब पुदुचेरी) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2010)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) |

जैव विविधता और पर्यावरण

पौधों और जानवरों की नई प्रजातियों की खोज

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय प्राणी सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, हिमालयन आइबेक्स, मिनिओप्टेरस श्रीनी, पश्चिमी घाट मेन्स के लिये:भारत की जीव-जंतु और पुष्प विविधता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वर्ष 2023 में, भारत ने अपने प्राणिजात और वनस्पतियों के डेटाबेस में कई जानवरों तथा पौधों की प्रजातियों को जोड़ने के साथ जैवविविधता ज्ञान में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखी।

- निष्कर्षों को दो प्रकाशनों में संकलित किया गया: भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India- ZSI) द्वारा "एनिमल डिस्कवरीज 2023" और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (Botanical Survey of India- BSI) द्वारा "प्लांट डिस्कवरीज 2023"।

नोट:

- भारत एक महाविविधता वाला राष्ट्र है, जहाँ विश्व की लगभग 7-8% प्रलेखित प्रजातियाँ पाई जाती हैं तथा विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त 34 जैवविविधता हॉटस्पॉट में से 4 यहाँ पाए जाते हैं।

भारत के प्राणिजात और पुष्प डेटाबेस में प्रमुख जोड़ क्या हैं?

- प्राणिजात संबंधी खोजें:

- भारत ने वर्ष 2023 में प्राणिजात के डेटाबेस में 641 नई प्रजातियाँ शामिल की, जिनमें 442 पूरी तरह से नई प्रजातियाँ और 199 प्रजातियाँ शामिल हैं जिन्हें देश में हाल ही में दर्ज किया गया है।

- महत्त्वपूर्ण एनिमल खोजों में शामिल हैं:

- कैप्रा हिमालयेंसिस (Capra Himalayensis), जो यह साबित करता है कि जम्मू और कश्मीर, लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश की ट्रांस-हिमालयी श्रेणियों में वितरित हिमालयन Ibex, साइबेरियाई Ibex से एक अलग प्रजाति है।

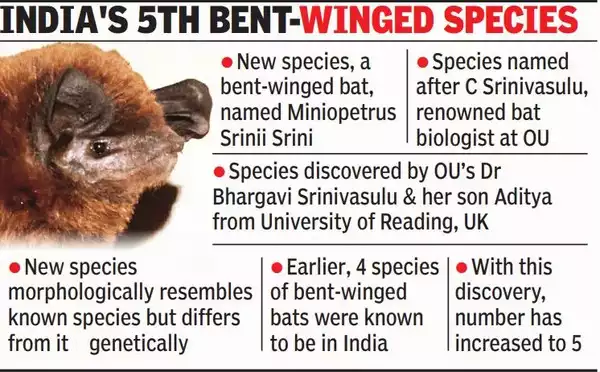

- कर्नाटक के कोडागु ज़िले में मुड़े हुए पंख वाले चमगादड़ की एक नई प्रजाति मिनिओप्टेरस श्रीनी (Miniopterus Srinii) भी पाई गई।

- सबसे अधिक संख्या में जंतुओं की खोज केरल में हुई, जिसमें 74 नई प्रजातियाँ और 27 नए रिकॉर्ड शामिल हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल (72 नई प्रजातियाँ) और तमिलनाडु (64) का स्थान रहा।

- 564 नई प्रजातियों के साथ, नए जीवों/प्राणिजात की खोज में अधिकांश प्रजातियाँ अकशेरुकी (Invertebrates) थीं, जबकि 77 प्रजातियाँ कशेरुकी (Vertebrates) थीं।

- अकशेरुकी जीवों में सबसे बड़ा समूह कीटों (369 प्रजातियाँ) का था और कशेरुकियों में मछली (47 प्रजातियाँ) का रहा।

- इसके बाद सरीसृप, उभयचर, स्तनी वर्ग और सबसे कम एवीज़ पाए गए।

नोट:

- कशेरुकी: इस श्रेणी में रीढ़ की अस्थि, अच्छी तरह से विकसित आंतरिक अस्थियों का ढाँचा, मस्तिष्क के साथ सिर, द्विपक्षीय समरूपता तथा जटिल आंतरिक अंगों वाले जीव-जंतु शामिल हैं। उदाहरण: स्तनधारी, पक्षी, सरीसृप।

- अकशेरुकी: इस श्रेणी में रीढ़ की अस्थि के बिना जीव-जंतुओं में सामान्यतः एक बाह्य कंकाल (Exoskeleton) या नरम शरीर होता है जिसमें भिन्न-भिन्न शारीरिक संरचना तथा सरल आंतरिक अंग प्रणालियाँ होती हैं। उदाहरण: कीड़े, कृमि, जेलीफिश।

- वनस्पतिजात खोजें: वर्ष 2023 में भारत ने अपने वनस्पतिजात/पादप (Floral) डेटाबेस में 339 टैक्सा शामिल किये, जिनमें 326 प्रजातियाँ और 13 इन्फ्रास्पेसिफिक टैक्सा शामिल हैं। इनमें से 171 नए टैक्सा और देश के अंदर नए वितरण रिकॉर्ड के रूप में 168 टैक्सा शामिल हैं।

- टैक्सा (Taxa) का अभिप्राय पादप की उप-प्रजाति या किस्म से है।

- पश्चिम बंगाल (52 नए टैक्सा) में सबसे ज़्यादा नए पादप की खोज दर्ज की गई, उसके बाद केरल और उत्तराखंड का स्थान है।

- खोज में 106 एंजियोस्पर्म, 2 टेरिडोफाइट्स, 16 ब्रायोफाइट्स, 44 लाइकेन, 111 कवक, 50 शैवाल और 10 सूक्ष्मजीव शामिल हैं।

- नई खोजों में कई संभावित बागवानी, कृषि, औषधीय और सजावटी पौधों की वन्य प्रजातियाँ जैसे बेगोनिया, इंपैटेंस, फलियाँ, ज़िजीबर तथा ऑर्किड शामिल हैं।

- कुल खोजों में पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र का योगदान 14% रहा।

- नए पौधों की खोज:

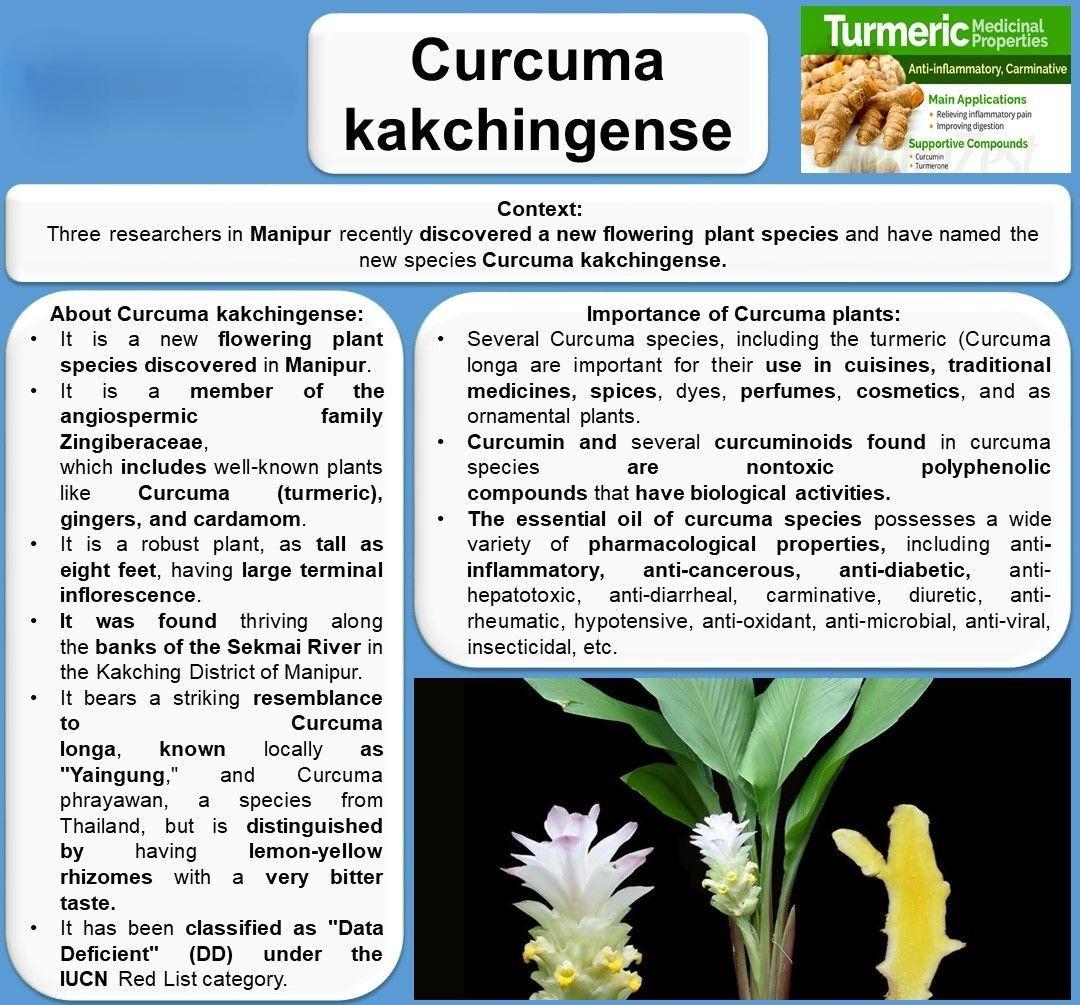

- करकुमा काकचिंगेंस, हल्दी की एक नई प्रजाति है जो मणिपुर के काकचिंग में पाई जाती है।

- एसिस्टेसिया वेनुई, पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्थित आचार्य जगदीश चंद्र बोस भारतीय वनस्पति उद्यान में खोजा गया एक पुष्पीय पौधा है।

पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन-2024

- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) ने संस्थान की 109वीं वर्षगांठ के अवसर पर 30 जून से 3 जुलाई 2024 तक कोलकाता में पशु वर्गीकरण शिखर सम्मेलन, 2024 का आयोजन किया गया।

- इस शिखर सम्मेलन में चार देशों के लगभग 350 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के प्रतिष्ठित प्रतिभागी भी शामिल थे।

- तीन दिवसीय कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने तीन व्यापक विषयों पर गहन चर्चा की:

- वर्गीकरण, प्रणाली विज्ञान एवं विकास

- पारिस्थितिकी एवं पशु व्यवहार

- जैवविविधता एवं संरक्षण

- शिखर सम्मेलन के विचार-विमर्श का उद्देश्य इन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की समझ और अनुप्रयोग को आगे बढ़ाना था।

- "फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल" का शुभारंभ:

- इस शिखर सम्मेलन में इसे भारत में सभी पशु प्रजातियों का दस्तावेज़ीकरण करने वाले अपनी तरह के पहले वैश्विक पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया।

- 'फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल' अपनी तरह का पहली संपूर्ण जाँच सूची है जिसमें पूरे भारत में पाए जाने वाले 36 फइला एवं 1,04,561 पशु प्रजातियों को कवर करने वाली 121 जानकारियाँ शामिल हैं।

- इसमें स्थानिक, संकटग्रस्त और अनुसूचित प्रजातियों की जानकारी शामिल है जो वैश्विक जैवविविधता का 6.6% हिस्सा हैं।

भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (Zoological Survey of India-ZSI)

- ZSI भी MoEFCC का एक अधीनस्थ संगठन है और इसकी स्थापना वर्ष 1916 में देश की असाधारण समृद्ध जैवविविधता पर ज्ञान के विकास के लिये अग्रणी संसाधनों के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिये एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में की गई थी।

- ZSI का मुख्यालय कोलकाता में है तथा देश के विभिन्न भौगोलिक स्थानों पर 16 क्षेत्रीय स्टेशन स्थित हैं।

भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण

- यह देश के जंगली पादप संसाधनों का वर्गीकरण एवं पुष्प संबंधी अध्ययन करने के लिये पर्यावरण और वन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत शीर्ष अनुसंधान संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1890 में की गई थी।

- इसके नौ क्षेत्रीय मंडल देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित हैं। हालाँकि इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है।

और पढ़ें: भारत के जीव-जंतु और पादप डेटाबेस का विस्तार

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: जैवविविधता के लिये विभिन्न खतरों पर चर्चा कीजिये और भारत में जैवविविधता संरक्षण को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों तथा राष्ट्रीय नीतियों की भूमिका की जाँच कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. हाल ही में हमारे वैज्ञानिकों ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊँचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है तथा उसके फल का गूदा नारंगी रंग का है। यह भारत के किस भाग में खोजी गई है? (2016) (a) अंडमान द्वीप उत्तर: (a) प्रश्न. जैवविविधता निम्नलिखित तरीकों से मानव अस्तित्त्व के लिये आधार बनाती है: (वर्ष 2011)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. भारत में जैवविविधता किस प्रकार भिन्न है? जैवविविधता अधिनियम, 2002 वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण में किस प्रकार सहायक है? (2018) |

भारतीय राजव्यवस्था

उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध

प्रिलिम्स के लिये:सर्वोच्च न्यायालय, हिजाब, मूल अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मामले मेन्स के लिये:मूल अधिकार, न्यायपालिका, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, महिला संबंधी मुद्दे, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित मामले |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में 9 छात्राओं ने कॉलेज में लागू किये गए नए ड्रेस कोड को चुनौती देते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया। नए ड्रेस कोड के तहत कॉलेज परिसर में हिजाब, बुर्का, नकाब और धार्मिक पहचान दर्शाने वाले अन्य साधन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

- न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ड्रेस कोड का निर्णय छात्रों के व्यापक शैक्षणिक हित को ध्यान में रखकर लिया गया था।

नोट

- हाल ही में ताजिकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर महिलाओं के लिये हिजाब पर प्रतिबंध लगाया जबकि वहाँ की 95% से अधिक जनसंख्या मुस्लिम है।

- विभिन्न स्तर के प्रतिबंधों के साथ, यह जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बोस्निया, हर्ज़ेगोविना, फ्राँस, कनाडा, कज़ाकिस्तान, कोसोवो, किर्गिज़स्तान, रूस और उज़्बेकिस्तान में भी प्रतिबंधित है।

- ईरान हिजाब आंदोलन:

- ईरानी महिलाएँ हिजाब पहनने अथवा या न पहनने के अधिकार के लिये हमेशा से ही संघर्षरत रही हैं। वर्ष 1979 की क्रांति के बाद महिलाओं के लिये हिजाब अनिवार्य कर दिया गया जिसका लोगों ने विरोध किया। महिलाओं ने विभिन्न माध्यमों से लगातार इसका विरोध किया है, जिसमें "गर्ल ऑफ एंगेलाब स्ट्रीट" (जहाँ एक महिला ने अपने सफेद हेडस्कार्फ को एक छड़ी से बाँधकर हवा में लहराया, यह अनिवार्य हिजाब के विरूद्ध विरोध का एक मूक प्रदर्शन था) और महसा अमिनी की मृत्यु जैसी प्रमुख घटनाएँ शामिल हैं, जिसने चल रहे प्रतिरोध के लिये उत्प्रेरक का काम किया। सरकार के आदेश प्रवर्तन के बाद भी यह आंदोलन जारी है, जिसमें कई ईरानी, पुरुष तथा महिलाएँ दोनों, अनिवार्य हिजाब का विरोध कर रहे हैं।

- ईरान में नए कानून के माध्यम से ईरानी महिलाओं के लिये हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया है तथा इस ड्रेस कोड का अनुपालन न करने वालों के ज़ुर्माने और कारावास का प्रावधान किया गया है।

मुख्य तर्क और न्यायालय का निर्णय क्या था?

- छात्रों के तर्क:

- छात्रों ने तर्क दिया कि कॉलेज का ड्रेस कोड उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। उनके अनुसार कॉलेज के पास इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है, विशेषकर तब जब यह अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करता है।

- छात्रों ने तर्क दिया कि कॉलेज का नया ड्रेस कोड संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार) और अनुच्छेद 25 (धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार) का उल्लंघन करते हैं।

- उन्होंने यह भी दावा किया कि यह निर्णय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2012 का उल्लंघन है, जिसका उद्देश्य SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदायों के लिये उच्च शिक्षा तक पहुँच बढ़ाना है।

- छात्रों ने तर्क दिया कि कॉलेज का ड्रेस कोड उनकी धार्मिक स्वतंत्रता और शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन करता है। उनके अनुसार कॉलेज के पास इस प्रकार के प्रतिबंध लगाने का अधिकार नहीं है, विशेषकर तब जब यह अल्पसंख्यक समुदायों की शिक्षा तक पहुँच में बाधा उत्पन्न करता है।

- कॉलेज प्रशासन के तर्क:

- हालाँकि, कॉलेज प्रशासन ने तर्क दिया कि ड्रेस कोड सभी छात्रों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हों। उन्होंने कहा कि नियमों के पीछे का उद्देश्य छात्रों के धर्म को उजागर न करना है।

- उन्होंने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 2022 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि हिजाब या नकाब पहनना इस्लाम को मानने वाली महिलाओं के लिये “आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है”।

- कॉलेज ने यह भी कहा कि यह एक आंतरिक मामला है और अनुशासन बनाए रखने के उसके अधिकार का हिस्सा है।

- इसने माना कि ड्रेस कोड, जिसमें लड़कियों के लिये “कोई भी भारतीय/पश्चिमी असभ्य (non-revealing) ड्रेस” निर्धारित की गई है, धार्मिक और सामुदायिक सीमाओं से परे सभी छात्रों पर लागू होता है।

- हालाँकि, कॉलेज प्रशासन ने तर्क दिया कि ड्रेस कोड सभी छात्रों पर लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म या समुदाय से हों। उन्होंने कहा कि नियमों के पीछे का उद्देश्य छात्रों के धर्म को उजागर न करना है।

- बंबई उच्च न्यायालय का फैसला:

- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने छात्राओं के इस तर्क को खारिज कर दिया कि हिजाब पहनना एक "आवश्यक धार्मिक प्रथा" है तथा इस बात पर बल दिया कि ड्रेस कोड सभी छात्राओं पर समान रूप से लागू होता है, चाहे उनकी "जाति, पंथ, धर्म या भाषा" कुछ भी हो, जो उच्च शिक्षा में समानता को बढ़ावा देने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है।

- न्यायालय ने कहा कि छात्र के पोशाक के चयन के अधिकार और अनुशासन बनाए रखने के संस्थान के अधिकार के बीच, कॉलेज के "बड़े अधिकारों" को प्राथमिकता दी जानी चाहिये, क्योंकि छात्रों से शैक्षणिक उन्नति के लिये संस्थान में आने की अपेक्षा की जाती है।

- अदालत ने रेशम बनाम कर्नाटक राज्य, 2022 पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के वर्ष 2022 के फैसले पर भरोसा किया और उसके साथ "पूर्ण सहमति" व्यक्त की, जिसमें सरकारी कॉलेजों में हिजाब पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को वैध ठहराया गया था।

- सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती:

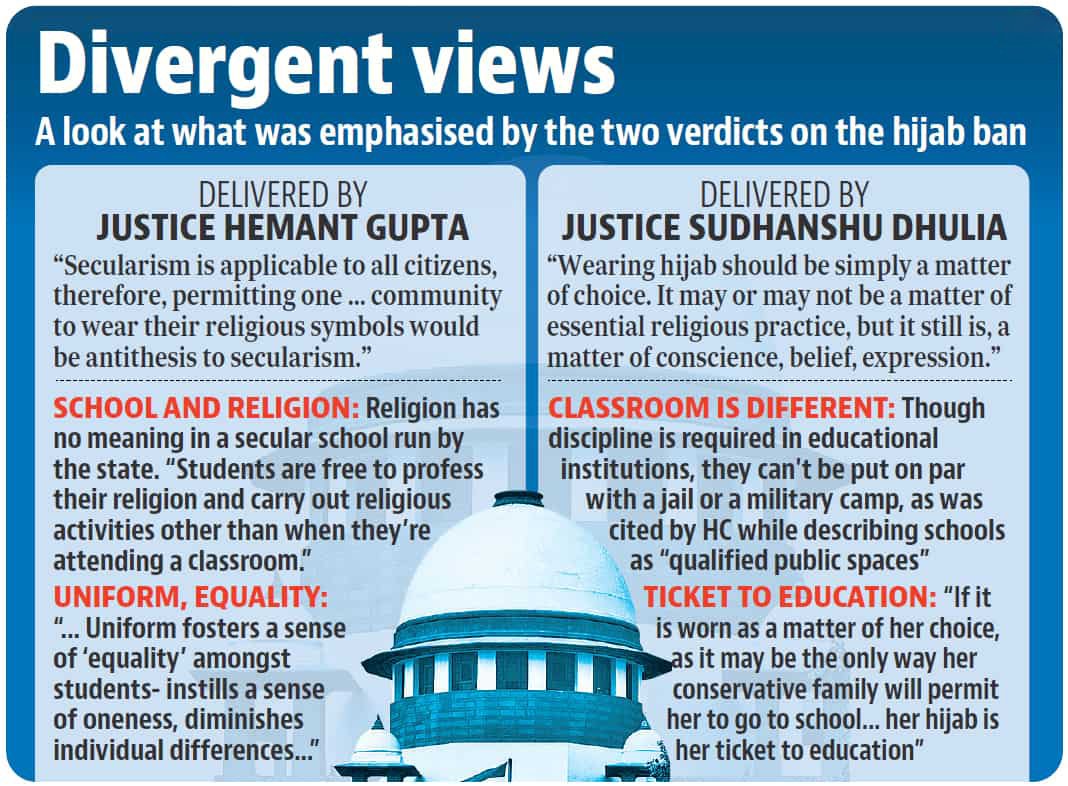

- हालाँकि, हिजाब प्रतिबंध पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती के अधीन है, जहाँ 2 जजों की पीठ ने अक्तूबर 2022 में विभाजित फैसला सुनाया। मामला अब सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी बेंच या पीठ को सौंप दिया गया है।

- बंबई उच्च न्यायालय के इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में भी चुनौती दिये जाने की संभावना है।

- हालाँकि, हिजाब प्रतिबंध पर कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती के अधीन है, जहाँ 2 जजों की पीठ ने अक्तूबर 2022 में विभाजित फैसला सुनाया। मामला अब सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी बेंच या पीठ को सौंप दिया गया है।

कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध लगाया

- वर्ष 2022 में, कर्नाटक सरकार ने सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब (सिर ढकने वाला कपड़ा) पहनने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश पारित किया।

- आदेश में कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 की धारा 133(2) का हवाला दिया गया, जो राज्य को सरकारी स्कूलों के लिये निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।

- वर्ष 2013 में राज्य ने इस प्रावधान का इस्तेमाल करके यूनिफॉर्म को अनिवार्य बना दिया था। नवीनतम आदेश में कहा गया है कि हिजाब मुसलमानों के लिये एक अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है जिसे संविधान के तहत संरक्षित किया जा सके।

हिजाब के मुद्दे पर अब तक अदालतों ने क्या निर्णय दिया है?

- बॉम्बे उच्च न्यायालय, 2003:

- फातिमा हुसैन सईद बनाम भारत एजुकेशन सोसाइटी मामले में न्यायालय ने माना कि कुरान में सिर पर दुपट्टा पहनने का निर्देश नहीं दिया गया है तथा यदि कोई छात्रा सिर पर दुपट्टा नहीं पहनती है तो इसे इस्लामी आदेशों का उल्लंघन नहीं माना जा सकता।

- 2015 केरल उच्च न्यायालय के मामले:

- दो याचिकाओं में अखिल भारतीय प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिये ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी, जिसमें आधे आस्तीन वाले हल्के कपड़े और जूतों के स्थान पर चप्पल पहनने की बात कही गई थी।

- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (Central Board of School Education- CBSE) ने तर्क दिया कि ड्रेस कोड अनुचित व्यवहार को रोकने के लिये बनाया गया है।

- केरल उच्च न्यायालय ने CBSE को धार्मिक पोशाक पहनने के इच्छुक छात्रों के लिये अतिरिक्त उपाय लागू करने का निर्देश दिया।

- आमना बिंट बशीर बनाम CBSE, 2016:

- इस मामले में न्यायालय ने माना कि हिजाब पहनने की प्रथा एक आवश्यक धार्मिक प्रथा है, लेकिन CBSE नियम को रद्द नहीं किया गया। न्यायालय ने एक बार फिर वर्ष 2015 में "अतिरिक्त उपायों" और सुरक्षा उपायों की अनुमति दी।

- केरल उच्च न्यायालय, 2018:

- फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य मामले में न्यायालय ने ईसाई मिशनरी स्कूल के सिर पर स्कार्फ पहनने की अनुमति न देने के निर्णय के पक्ष में फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि स्कूल के "सामूहिक अधिकारों" को व्यक्तिगत छात्र अधिकारों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

हिजाब प्रतिबंध पर सर्वोच्च न्यायालय का विभाजित फैसला:

भारत में धार्मिक स्वतंत्रता के लिये संवैधानिक ढाँचा क्या है?

- धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार: संविधान के भाग-3 (मौलिक अधिकार) के अनुच्छेद 25-28 सभी व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं।

- अनुच्छेद 25(1): ‘अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार’ की गारंटी देता है। यह अधिकार स्वतंत्रता की नकारात्मक अवधारणा की गारंटी देता है- जिसका अर्थ है कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंत्रता का प्रयोग करने में कोई हस्तक्षेप या बाधा उत्पन्न न हो।

- अनुच्छेद 26: यह लेख सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता एवं स्वास्थ्य के अधीन "धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता" प्रदान करता है।

- यह धार्मिक संप्रदायों को धार्मिक एवं धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये संस्थान स्थापित करने और साथ ही उन्हें बनाए रखने की अनुमति प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 27: किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रख-रखाव में व्यय करने के लिये कोई कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा।

- अनुच्छेद 28: यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थानों में लागू नहीं होता है जिनका प्रशासन तो राज्य कर रहा हो लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास के अधीन हुई हो।

- राज्य (भारत का क्षेत्र) निधियों से पूर्णत: पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए।

- इसके अतिरिक्त, संविधान के अनुच्छेद 29 तथा अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित हैं।

आगे की राह

- न्यायिक सहमति तथा सर्वोच्च न्यायालय की भूमिका: उच्च न्यायालय के निर्णयों को संरेखित करना एक उभरते न्यायिक दृष्टिकोण का संकेत प्रदान कर सकता है। स्पष्ट कानूनी ढाँँचे के लिये सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय महत्त्वपूर्ण होगा।

- अधिकारों तथा संस्थागत आवश्यकताओं में संतुलन: चुनौती व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता एवं संस्थानों की ड्रेस कोड लागू करने की स्वायत्तता के बीच संतुलन बनाने में है। प्रत्येक शैक्षणिक संदर्भ में इस पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

- व्यापक दिशा-निर्देश एवं समावेशिता: राष्ट्रीय स्तर पर ड्रेस कोड संबंधी दिशा-निर्देशों के अभाव के कारण UGC की ओर से स्पष्ट नीतियों की आवश्यकता है, ताकि एकरूपता सुनिश्चित हो सके और साथ ही मौलिक अधिकारों की रक्षा भी हो सके।

- समावेशिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ विविध धार्मिक प्रथाओं से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिये सभी हितधारकों को शामिल करते हुए परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से ड्रेस कोड तैयार करना आवश्यक है।

निष्कर्ष:

बॉम्बे उच्च न्यायालय का निर्णय हिजाब विवाद में एक महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम है, जो शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड विनियमन की अनुमति पर न्यायालय के रुख की पुष्टि करता है। हालाँकि इसके लिये एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो छात्रों के मौलिक अधिकारों को बरकरार रखे और साथ ही शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता के साथ-साथ शैक्षणिक हितों को भी सुरक्षित रखे।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत में हिजाब विवाद को लेकर चल रही कानूनी और सामाजिक बहस पर बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्णय के संभावित प्रभाव पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्स:प्रश्न. धर्मनिरपेक्षता की भारतीय अवधारणा धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से कैसे भिन्न है? चर्चा कीजिये। (2016) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

शिमला समझौता 1972

प्रिलिम्स के लिये:शिमला समझौता, 1971 का भारत-पाकिस्तान युद्ध, कश्मीर समस्या, नियंत्रण रेखा (LOC), परमाणु परीक्षण, कारगिल युद्ध, अनुच्छेद 370, मेन्स के लिये:भारत-पाकिस्तान संबंध, शिमला समझौते का महत्त्व |

स्रोत: लाइव मिंट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित शिमला समझौते की 52वीं वर्षगांठ मनाई गई।

शिमला समझौता क्या है?

- उत्पत्ति एवं संदर्भ:

- वर्ष 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति: यह समझौता वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) स्वतंत्र हुआ।

- इस संघर्ष में भारत के सैन्य हस्तक्षेप ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई, परिणामस्वरूप दक्षिण एशिया का भू-राजनीतिक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए।

- मुख्य वार्ताकार: भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो।

- इस समझौते का उद्देश्य शत्रुता के बाद दोनों देशों के बीच शांति स्थापित करना और साथ ही आगामी संबंधों को सामान्य बनाना था।

- वर्ष 1971 के युद्ध के बाद की स्थिति: यह समझौता वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश (पूर्वी पाकिस्तान) स्वतंत्र हुआ।

- शिमला समझौते के उद्देश्य: भारत के शिमला में कई प्रमुख उद्देश्य थे।

- कश्मीर समस्या का समाधान: भारत ने द्विपक्षीय समाधान की दिशा में कार्य करके पाकिस्तान को कश्मीर विवाद को वैश्विक स्तर का होने से रोका।

- संबंधों का सामान्यीकरण: नए क्षेत्रीय शक्ति संतुलन के आधार पर पाकिस्तान के साथ संबंधों में सुधार की आशा है।

- पाकिस्तान को अपमानित होने से बचाना: भारत ने पाकिस्तान में और अधिक असंतोष तथा संभावित प्रतिशोध को रोकने के लिये युद्ध विराम रेखा को स्थायी सीमा में बदलने पर ज़ोर नहीं दिया।

- प्रमुख प्रावधान:

- संघर्ष समाधान एवं द्विपक्षीयता: इस समझौते में भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से, मुख्य रूप से द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से हल करने पर ज़ोर दिया गया। इसका उद्देश्य संघर्ष एवं टकराव को समाप्त करना था।

- कश्मीर की स्थिति: सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक कश्मीर में नियंत्रण रेखा (Line of Control- LoC) थी, जिसे वर्ष 1971 के युद्ध के बाद स्थापित किया गया था।

- दोनों पक्ष अपने दावों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना इस रेखा का सम्मान करने और बिना दोनों पक्षों की सहमति के बिना इसकी स्थिति में परिवर्तन न करने की सहमति जताई।

- सेनाओं की वापसी: इसमें सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अपने-अपने पक्षों में वापस जाने का प्रावधान किया गया, जो तनाव कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था जो दोनों देशों के तनाव कम करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

- भविष्य की कूटनीति: इस समझौते में दोनों सरकारों के प्रमुखों के बीच आगामी बैठकों और स्थायी शांति स्थापित करने, संबंधों को सामान्य बनाने तथा युद्धबंदियों के प्रत्यावर्तन जैसे मानवीय मुद्दों को संबोधित करने के लिये जारी वार्ताओं के प्रावधान भी निर्धारित किये गए।

- महत्त्व:

- भू-राजनीतिक तनाव: जैसा कि कश्मीर का मुद्दा और भारत-पाक व्यापक संबंध, दक्षिण एशियाई भू-राजनीति में एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा बने हुए हैं इसलिये इस समझौते की वर्तमान में भी प्रासंगिकता बनी हुई है।

- विधिक और कूटनीतिक ढाँचा: यह अपनी सीमाओं और भिन्न व्याख्याओं के बावजूद दोनों देशों के बीच भविष्य की चर्चाओं तथा वार्ताओं के लिये एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

- आलोचना:

- अप्राप्य क्षमता: शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति तथा सहयोग को बढ़ावा देने के अपने इच्छित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा। गहनता से विद्यमान अविश्वास और ऐतिहासिक मुद्दे प्रगति में बाधा बने हुए हैं।

- परमाणु परीक्षण और रणनीतिक बदलाव: दोनों देशों ने वर्ष 1998 के बाद परमाणु परीक्षण किये, जिससे रणनीतिक स्थिति में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया। इस परमाणु क्षमता से आई निवारक-आधारित स्थिरता ने शिमला समझौते के महत्त्व को कम कर दिया है।।

- दीर्घकालिक प्रभाव: शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी शांति स्थापित करने या इनके संबंधों को सामान्य बनाने में असफल रहा।

- अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य: अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आमतौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच मुद्दों को हल करने के लिये शिमला समझौते के द्विपक्षीय दृष्टिकोण का सम्मान करता है।

- इसका इस्तेमाल प्रायः कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को रोकने के लिये किया जाता रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में भारत-पाकिस्तान संबंध कैसे रहे हैं?

- विभाजन और आज़ादी (1947):

- वर्ष 1947 में ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन एक निर्णायक क्षण था, जिसके परिणामस्वरूप दो अलग-अलग राष्ट्रों का निर्माण हुआ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और पाकिस्तान एक धर्मशासित राष्ट्र।

- कश्मीर के महाराजा ने शुरू में स्वतंत्रता की मांग की, लेकिन अंततः पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर हमले के कारण भारत में विलय हो गया, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1947-48 में प्रथम भारत-पाक युद्ध हुआ।

- वर्ष 1947 में ब्रिटिश भारत का भारत और पाकिस्तान में विभाजन एक निर्णायक क्षण था, जिसके परिणामस्वरूप दो अलग-अलग राष्ट्रों का निर्माण हुआ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र और पाकिस्तान एक धर्मशासित राष्ट्र।

- युद्ध, समझौते और आतंक:

- 1965 और 1971 के युद्ध: वर्ष 1965 का युद्ध सीमा पर झड़पों से शुरू हुआ और एक बड़े पैमाने पर संघर्ष में बदल गया। यह संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम और किसी बड़े क्षेत्रीय परिवर्तन के बिना समाप्त हुआ।

- वर्ष 1971 में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के स्वतंत्रता संघर्ष में हस्तक्षेप किया, जिसके परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ।

- शिमला समझौता (1972): वर्ष 1971 के युद्ध के बाद हस्ताक्षरित इस समझौते ने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर में नियंत्रण रेखा (LOC) स्थापित कर दी।

- कश्मीर में उग्रवाद (1989): पाकिस्तान ने कश्मीर में उग्रवादी विद्रोह को समर्थन दिया, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक हिंसा और मानवाधिकारों का हनन हुआ।

- कारगिल युद्ध (1999): पाकिस्तान समर्थित सेना ने कारगिल में भारतीय-नियंत्रित क्षेत्र में घुसपैठ की, जिससे युद्ध छिड़ गया, जो भारतीय सैन्य विजय के साथ समाप्त हुआ, लेकिन इससे संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए।

- मुंबई हमला (2008): पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों ने मुंबई में समन्वित हमले किये, जिसमें 166 लोग मारे गए। इस घटना ने संबंधों को गंभीर रूप से प्रभावित किया और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिये पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा।

- पुलवामा हमले (2019) और उसके बाद की सैन्य मुठभेड़ों जैसी घटनाओं के कारण समय-समय पर वार्ता तथा विश्वास-निर्माण के प्रयासों में बाधा उत्पन्न हुई है, जिससे शांति संबंधी प्रयासों की विफलता उजागर हुई है।

- 1965 और 1971 के युद्ध: वर्ष 1965 का युद्ध सीमा पर झड़पों से शुरू हुआ और एक बड़े पैमाने पर संघर्ष में बदल गया। यह संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता वाले युद्ध विराम और किसी बड़े क्षेत्रीय परिवर्तन के बिना समाप्त हुआ।

- वर्तमान स्थिति (2023-2024):

- पाकिस्तान में जारी राजनीतिक अस्थिरता, साथ ही चल रही आतंकवादी गतिविधियाँ और सीमा पार तनाव, दोनों देशों के बीच हिंसा तथा अविश्वास के चक्र को कायम रखते हैं।

- भू-राजनीतिक आयाम: क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभाव, जिसमें पाकिस्तान के साथ उसकी रणनीतिक साझेदारी और भारत के साथ क्षेत्रीय विवाद शामिल हैं, भारत-पाकिस्तान संबंधों में जटिलता की एक ओर परत जोड़ता है।

निष्कर्ष

- कुल मिलाकर, भारत-पाकिस्तान संघर्ष एक जटिल और अस्थिर मुद्दा बना हुआ है, जिसकी गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, जो भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, घरेलू राजनीति तथा क्षेत्रीय प्रभुत्व की आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ है। हिंसा, आतंकवादी गतिविधियों और आपसी अविश्वास की बार-बार होने वाली घटनाओं के बीच स्थायी शांति की दिशा में प्रयासों को महत्त्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- वर्ष 1972 का शिमला समझौता 1971 के युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शांति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रयास था, लेकिन इसकी सीमाएँ तथा विवाद भारत-पाकिस्तान संबंधों की जटिल एवं स्थायी प्रकृति को रेखांकित करते हैं। दक्षिण एशियाई कूटनीति व सुरक्षा की गतिशीलता और चुनौतियों को समझने में इसकी विरासत महत्त्वपूर्ण बनी हुई है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. समकालीन भारत-पाकिस्तान संबंधों को आकार देने में वर्ष 1972 के शिमला समझौते की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिये। |

और पढ़ें: कारगिल विजय दिवस

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न 1. सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित चार नदियों में से तीन नदियाँ इनमें से किसी एक नदी में मिलती है, जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन-सी है, जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? (a) चिनाब उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. "भारत में बढ़ते सीमापारीय आतंकी हमले और अनेक सदस्य-राज्यों के आंतरिक मामलों में पकिस्तान द्वारा बढ़ता हुआ हस्तक्षेप सार्क (दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन) के भविष्य के लिये सहायक नहीं है।" उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिये। (2016) प्रश्न. आतंकवादी गतिविधियों और परस्पर अविश्वास ने भारत-पाकिस्तान संबंधों को धूमिल कर दिया है। खेलों और सांस्कृतिक आदान-प्रदानों जैसी मृदु शक्ति किस सीमा तक दोनों देशों के बीच सद्भाव उत्पन्न करने में सहायक हो सकती है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ चर्चा कीजिये। (2015) |