एकमुश्त समाधान योजना | राजस्थान | 23 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने किसानों और लघु उद्यमियों को राहत देने तथा भूमि विकास बैंकों की वित्तीय स्थिति मज़बूत करने के उद्देश्य से एकमुश्त समझौता योजना (OTS) लागू की है।

मुख्य बिंदु

- योजना के बारे में:

- राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की थी और इसका प्रथम चरण 1 मई से 30 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।

- यह योजना राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड (RMFDCC) द्वारा वितरित ऋणों पर लागू होगी, जो 31 मार्च 2024 तक अतिदेय (Overdue) हो चुके हैं।

- पात्र ऋणियों को 30 सितंबर 2025 तक समस्त बकाया मूलधन का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

- एकमुश्त भुगतान करने पर साधारण ब्याज एवं दंडनीय ब्याज पर शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।

- एकमुश्त समझौता योजना का लाभ भूमि विकास बैंकों से जुड़े 36,351 ऋणी सदस्यों को मिलेगा।

- योजना का उद्देश्य 760 करोड़ रुपए के अवधिपार ऋणों की वसूली करना है।

- ऋणी सदस्य योजना के तहत 5 प्रतिशत अनुदान के साथ पुनः ऋण लेने के पात्र होंगे।

- इस योजना के लिये राज्य सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का व्यय प्रस्तावित किया गया है।

- महत्त्व

- राज्य सरकार को बकाया ऋण की वसूली में सहायता मिलेगी।

- ऋणियों पर आर्थिक बोझ कम होगा जिससे वे अन्य योजनाओं से जुड़ने के लिये प्रेरित होंगे।

- अल्पसंख्यक वर्ग में सरकारी योजनाओं के प्रति विश्वास और सहभागिता बढ़ेगी।

- ऋण पुनर्भुगतान की दिशा में जागरूकता और उत्तरदायित्व की भावना विकसित होगी।

भूमि विकास बैंक के बारे में:

- परिचय

- भूमि विकास बैंक (Land Development Bank - LDB) विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण विकास के लिये स्थापित सहकारी बैंक हैं।

- ये बैंक दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं, जो मुख्य रूप से किसानों को भूमि सुधार, सिंचाई, बागवानी, कृषि उपकरण खरीदने, पशुपालन और अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों के लिये दिये जाते हैं।

- इतिहास

- भारत में पहला भूमि विकास बैंक वर्ष 1920 में पंजाब के झंग में स्थापित किया गया था।

- इसके बाद वर्ष 1929 में चेन्नई में एक और बैंक की स्थापना हुई, जिसके साथ भूमि विकास बैंकों का विस्तार शुरू हुआ।

- वित्त के स्रोत

- केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुदान और सहायता।

- कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये वित्तपोषण।

- दीर्घकालिक वित्त जुटाने हेतु बॉन्ड्स का निर्गम।

- विभिन्न सहकारी एवं वाणिज्यिक बैंकों से ऋण।

बोकारो वन भूमि घोटाला | झारखंड | 23 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

22 अप्रैल, 2025 को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बोकारो वन भूमि घोटाले में झारखंड और बिहार में कई स्थानों पर छापेमारी की।

मुख्य बिंदु

- मामले की प्रकृति:

- ये छापे बोकारो ज़िले में 74.38 एकड़ वन भूमि के अवैध अधिग्रहण से जुड़े एक बड़े धन शोधन जाँच से जुड़े हैं।

- आरोप है कि भू-माफिया ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर विवादित भूमि को एक निजी कंपनी को हस्तांतरित कर दिया।

- ED उमायुष मल्टीकॉम प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों की जाँच कर रही है, जिस कंपनी ने भूमि खरीदी थी।

- यह भूमि अभी भी कानूनी विवाद में है, वन विभाग का दावा है कि यह संरक्षित वन भूमि है, जबकि खरीदारों का तर्क है कि इसे ब्रिटिश शासन के तहत वर्ष 1933 की नीलामी में कानूनी रूप से अधिगृहीत किया गया था।

- ED ने झारखंड और बिहार में 15 स्थानों पर छापेमारी की, जिसमें मनमोहन कंस्ट्रक्शन, बोकारो वन विभाग, उपायुक्त कार्यालय, बोकारो में क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय शामिल हैं।

बोकारो वन भूमि

- स्थान और क्षेत्र:

- बोकारो वन प्रभाग पूरी तरह से पूर्वी झारखंड के बोकारो ज़िले में आता है। इसमें 543.933 वर्ग किलोमीटर वन भूमि शामिल है।

- ऐतिहासिक संदर्भ:

- स्वतंत्रता से पहले ये वन रामगढ़ राज्य का हिस्सा थे और बाद में वर्ष 1997 में बोकारो वन प्रभाग बनने से पहले इनका प्रबंधन अन्य प्रभागों द्वारा किया जाता था।

- भौगोलिक सुविधाएँ:

- ये वन छोटा नागपुर पठार के भीतर स्थित हैं तथा इनमें विभिन्न प्रकार के वन पारिस्थितिकी तंत्र हैं।

- महत्त्व:

- यह प्रभाग बोकारो क्षेत्र में वन संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रवर्तन निदेशालय (ED)

- परिचय:

- ED एक बहु-विषयक संगठन है, जिसका कार्य धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जाँच करना है।

- भारत सरकार की एक प्रमुख वित्तीय जाँच एजेंसी के रूप में, ED भारत के संविधान और कानूनों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए कार्य करती है।

- संरचना:

- ED का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसका नेतृत्व प्रवर्तन निदेशक करते हैं।

- मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिनका नेतृत्व विशेष प्रवर्तन निदेशक करते हैं।

- भर्ती:

- कार्यकाल: दो वर्ष, लेकिन निदेशकों का कार्यकाल तीन वार्षिक विस्तार देकर दो से पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

गुरुग्राम में अपशिष्ट प्रबंधन | हरियाणा | 23 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

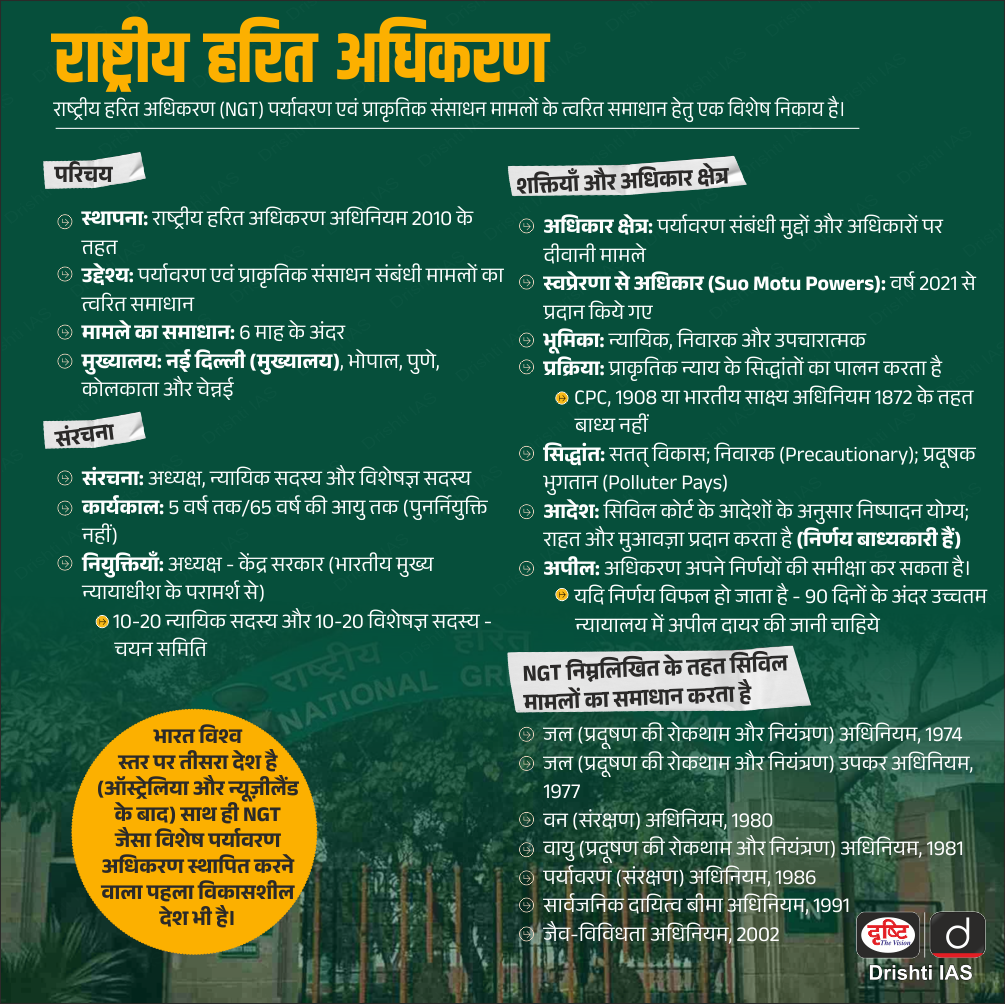

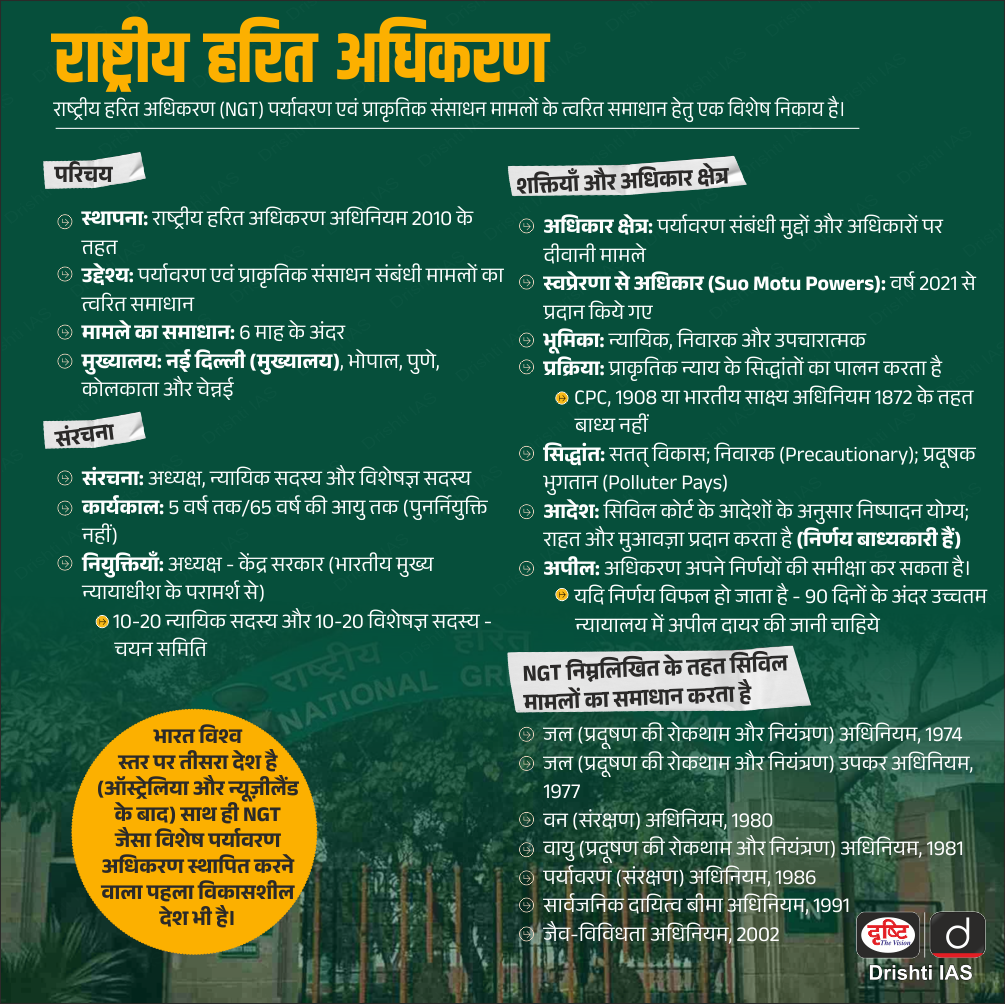

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों को गुरुग्राम के बंधवारी लैंडफिल में कचरे के कुप्रबंधन के लिये फटकार लगाई है।

मुख्य बिंदु

- NGT का HSPCB को आदेश:

- NGT ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (HSPCB) को छह सप्ताह के भीतर नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

- रिपोर्ट में गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगमों से पर्यावरण क्षतिपूर्ति की वसूली और इसका का विवरण बताना होगा।

- अपशिष्ट प्रबंधन पर असंगत योजना:

- NGT ने अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएँ स्थापित करने के लिये नगर निगमों द्वारा कोई सुसंगत योजना न बनाए जाने की आलोचना की।

- इसमें कहा गया कि गुरुग्राम नगर निगम ने पहले अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र का प्रस्ताव दिया था, लेकिन अब उसने अपना ध्यान टॉरफाइड चारकोल सुविधा पर केंद्रित कर दिया है, जिसके 2027 तक चालू होने की उम्मीद है।

- बंधवाड़ी में कचरे का जमाव जारी:

- न्यायाधिकरण ने बंधवाड़ी लैंडफिल में कचरे में वृद्धि देखी।

- 1 दिसंबर 2024 को गुरुग्राम में 8.84 लाख मीट्रिक टन (MT) अप्रसंस्कृत कचरे की मौजूदगी दर्ज की गई थी, जो 31 मार्च 2025 तक बढ़कर 11.32 लाख MT हो गई।

तपीकरण (torrefaction)

- यह बायोमास को कोयले जैसी सामग्री में परिवर्तित करने की एक तापीय प्रक्रिया है, जिसमें मूल बायोमास की तुलना में बेहतर ईंधन विशेषताएँ होती हैं।

- इस प्रक्रिया में भूसा, घास, आरा मशीन के अवशेष और लकड़ी के बायोमास को 250 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है।

- इससे बायोमास के तत्त्व 'कोयले जैसे' छर्रों में बदल जाते हैं। इन छर्रों का इस्तेमाल स्टील और सीमेंट उत्पादन जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिये कोयले के साथ दहन के लिये किया जा सकता है।

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना | मध्य प्रदेश | 23 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिये संशोधनों को मंजूरी दी।

मुख्य बिंदु

- योजना के बारे में:

-

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश शासन के सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग द्वारा की गई थी। इस योजना का क्रियान्वयन दीनदयाल अंत्योदय मिशन के माध्यम से किया जाता है।

-

इसका उद्देश्य निराश्रित, निर्धन, परित्यक्ता और विधवा कन्याओं के सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रमों का आयोजन करके उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

-

संशोधनों के बारे में:

- योजना अंतर्गत BPL पोर्टल पर सत्यापन अनिवार्य किया गया है, जिससे पात्रता की पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।

- सामूहिक विवाह/निकाह कार्यक्रम अब संभागवार वार्षिक चक्रीय कैलेंडर के अनुसार आयोजित किये जाएंगे।

- प्रत्येक सम्मेलन में न्यूनतम 11 और अधिकतम 200 विवाह जोड़ों को सम्मिलित किया जायेगा।

- निकाय स्तर पर आवेदन की स्क्रूटनी की जाएगी, साथ ही वर-वधू की आधार आधारित e-KYC (Electronic Know Your Customer) को अनिवार्य बनाया गया है।

- आर्थिक लाभ की राशि कुल 55,000 रुपए प्रति वधू निर्धारित की गई है:

- 49,000 रुपए वधू को चेक/प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से सीधे दिये जाएंगे।

- 6,000 रुपए आयोजन की व्यवस्था हेतु संबंधित निकाय को प्रदान किये जाएंगे।

- प्रभाव:

- इस संशोधित योजना से पात्र हितग्राहियों की पहचान में सुधार होगा तथा लाभों के वितरण में पारदर्शिता आएगी।

- इससे कन्याओं की सामाजिक सुरक्षा और उनके परिवारों का मनोबल मज़बूत होगा।

- स्थानीय निकायों की भूमिका सशक्त होगी और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से कार्यक्रम को जन-आंदोलन का स्वरूप मिलेगा।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना:

- उद्देश्य: इस योजना को लाभार्थियों तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिये सहायता के रूप में परिकल्पित किया गया है।

- कार्यान्वयन: इसे भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था।

- DBT के घटक: प्रत्यक्ष लाभ योजना के क्रियान्वयन के प्राथमिक घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली; RBI, NPCI, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एकीकृत, स्थायी भुगतान एवं समाधान मंच शामिल है (जैसे बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान, RBI की निपटान प्रणाली और NPCI की आधार पेमेंट प्रणाली आदि)।

- DBT योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है। चूंँकि आधार विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिये आधार को प्राथमिकता दी जाती है और लाभार्थियों को आधार के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

मोबाईल वैटेरीनरी यूनिट्स | राजस्थान | 23 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

राजस्थान में मोबाइल वेटरिनरी यूनिट्स (MVU) और इससे जुड़ी 1962-एमवीयू चैटबॉट सेवा के प्रचार-प्रसार के लिये राज्य सरकार ने एक विशेष अभियान की शुरुआत की है।

- मुख्य बिंदु:

- मोबाइल वेटरिनरी यूनिट्स (MVUs) योजना के अंतर्गत प्रदेश में पिछले एक वर्ष में 41 लाख से अधिक पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

- चैटबॉट नंबर 9063475027 को लॉन्च किया गया है, जो WhatsApp आधारित सेवा है और टेली-कंसल्टेंसी की सुविधा उपलब्ध कराता है।

- योजना का संचालन कॉल सेंटर 1962 के माध्यम से किया जा रहा है, जिसे लगभग छह महीने पहले शुरू किया गया था।

- कॉल सेंटर संचालनकर्त्ता कंपनी BFIL, जो इंडसइंड बैंक की सहायक है, योजना का कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के अंतर्गत वित्तपोषण कर रही है।

- योजना का प्रचार-प्रसार अभियान शुरू किया गया है, जिसमें:

- 10 लाख पशुपालकों को SMS द्वारा जानकारी दी जाएगी।

- 180 स्थानों पर डिजिटल वॉल ब्रांडिंग होगी।

- ई-रिक्शा व टैंपो के माध्यम से ऑडियो प्रचार।

- 7 लाख पर्चे वितरित होंगे।

- 100 पशु चिकित्सालयों में साइनेज लगाया जाएगा।

- की-चेन, कैलेंडर और अन्य प्रचार सामग्री वितरित की जाएगी।

- उद्देश्य:

- पशुपालकों को चिकित्सा सेवाएँ उनके घर पर उपलब्ध कराना।

- MVU योजना को ज्यादा पशुपालकों तक पहुँचाना।

- सेवा की पहुँच और उपयोग को बढ़ाना व सशक्त करना।

- डिजिटल और AI तकनीक के माध्यम से पशुपालन क्षेत्र में पारदर्शिता और कुशलता लाना।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

- सामान्यतः कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) को पर्यावरण पर कंपनी के प्रभाव तथा सामाजिक कल्याण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने तथा उसकी ज़िम्मेदारी लेने के लिये कॉर्पोरेट पहल के रूप में संदर्भित किया जा सकता है।

- यह एक स्व-विनियमन व्यवसाय मॉडल है जो किसी कंपनी को सामाजिक रूप से जवाबदेह बनने में मदद करता है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करके, कंपनियाँ आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सचेत हो सकती हैं।

- भारत पहला देश है जिसने कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 135 के अंतर्गत संभावित CSR गतिविधियों की पहचान के लिये रूपरेखा के साथ CSR व्यय को अनिवार्य बनाया है।

- CSR केवल उन्हीं कंपनियों के लिये अनिवार्य है, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के तहत लागू होती हैं, जैसे कि जिनकी नेटवर्थ 500 करोड़ रुपए या उससे अधिक, टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए या उससे अधिक या शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक होता है।

- भारत के विपरीत, अधिकांश देशों में स्वैच्छिक CSR फ्रेमवर्क हैं। नॉर्वे और स्वीडन ने अनिवार्य CSR प्रावधानों को अपनाया है, लेकिन उन्होंने स्वैच्छिक मॉडल के साथ शुरुआत की।

नागरिक विवादों का अपराधीकरण | उत्तर प्रदेश | 23 Apr 2025

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार की सामान्य नागरिक (सिविल) मामलों को आपराधिक मामलों में बदलने की बढ़ती प्रवृत्ति को लेकर कड़ी आलोचना की।

मुख्य बिंदु

- नागरिक विवादों के अपराधीकरण के कारण

- शीघ्र न्याय प्राप्ति की आकांक्षा:

- सिविल न्याय प्रक्रिया में होने वाली देरी से हताश वादीगण आपराधिक मुकदमे की राह अपनाते हैं, ताकि दूसरे पक्ष पर दबाव बनाकर त्वरित समाधान प्राप्त किया जा सके।

- आपराधिक धाराओं का रणनीतिक प्रयोग:

- धारा 420 (धोखाधड़ी), 406 (आपराधिक न्यासभंग) जैसी आपराधिक धाराओं का प्रयोग कर, सिविल मामलों को आपराधिक रूप देने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इसका उद्देश्य अक्सर निजी या राजनीतिक लाभ लेना होता है।

- विधिक समझ की अपर्याप्तता:

- कई बार पुलिस व जाँच एजेंसियों को नागरिक और आपराधिक मामलों के बीच अंतर स्पष्ट नहीं होता। परिणामस्वरूप, सामान्य संविदात्मक या व्यापारिक विवादों को भी आपराधिक शिकायत के रूप में दर्ज कर लिया जाता है।

- न्यायिक प्रक्रिया में विलंब:

- सिविल न्यायालयों में निर्णय आने में वर्षों लग सकते हैं, जिससे वादीगण हतोत्साहित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वे त्वरित राहत पाने की आशा में आपराधिक मुकदमा दर्ज करवा कर विरोधी पक्ष पर दबाव बनाते हैं, ताकि विवाद शीघ्र सुलझाया जा सके।

सिविल विवाद और आपराधिक विवाद के बीच अंतर

|

अंतर के बिंदु

|

सिविल विवाद

|

आपराधिक विवाद

|

|

विवाद की प्रकृति

|

● विवाद में आमतौर पर निजी पक्ष या संस्थाएँ शामिल होती हैं जो कानूनी अधिकारों या दायित्त्वों पर असहमति को हल करना चाहते हैं।

● उदाहरण के लिये, संविदा विवाद, व्यक्तिगत क्षति का दावा, पारिवारिक कानून के मामले (विवाह-विच्छेद, बच्चे की अभिरक्षा) और संपत्ति विवाद।

|

● इनमें उन कानूनों का उल्लंघन शामिल होता है जिन्हें राज्य या समाज के खिलाफ अपराध माना जाता है। अपराधों पर सरकारी अधिकारियों द्वारा अभियोजन चलाया जाता है और इसका उद्देश्य अपराधी को गलत काम के लिये दंडित करना होता है।

● उदाहरण के लिये, चोरी, हमला, हत्या और ड्रग अपराध।

|

|

कार्यवाही का प्रारंभ

|

● आमतौर पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं (वादी) द्वारा प्रारंभ किया जाता है जो किसी अन्य पक्ष (प्रतिवादी) के खिलाफ क्षतिपूर्ति, व्यादेश या अन्य उपचार की मांग करते हुए मुकदमा दायर करते हैं।

|

● सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, एक अभियोजक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया, जो अपराध करने के अभियुक्त किसी व्यक्ति या इकाई के खिलाफ आरोप दायर करता है।

|

|

सबूत का भार

|

● भार आमतौर पर वादी पर होता है, जिसे सबूतों की प्रबलता से अपना मामला स्थापित करना होता है।

● इसका अर्थ यह है कि उन्हें यह दिखाना होगा कि इस बात की अधिक संभावना है कि प्रतिवादी उत्तरदायी है।

|

● यह भार अभियोजन पक्ष पर होता है और इसे उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिये।

● यह अभियुक्त के अधिकारों की रक्षा के लिये बनाया गया एक अधिक मांग वाला मानक है।

|

|

कार्यवाही का उद्देश्य

|

● क्षतिग्रस्त पक्ष या पक्षों को उपचार प्रदान करना।

● उपचारों में मौद्रिक प्रतिकर (नुकसान), विनिर्दिष्ट पालन, या व्यादेश शामिल हो सकते हैं।

|

● कानूनों के उल्लंघन के लिये अपराधी को दंडित करना और दूसरों को समान अपराध करने से भयोपरत करना।

● समाज का पुनर्वास और सुरक्षा भी महत्त्वपूर्ण लक्ष्य हैं।

|