अंतर्राष्ट्रीय संबंध

BIMSTEC के माध्यम से क्षेत्रवाद की पुनर्जीविता

- 07 Apr 2025

- 22 min read

यह एडिटोरियल 07/04/2025 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “At BIMSTEC summit, an opportunity for India to strengthen its Act East Policy” पर आधारित है। लेख में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि बैंकॉक शिखर सम्मेलन में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत की नई भागीदारी ने क्षेत्रीय सहयोग, कनेक्टिविटी और भारत के इंडो-पैसिफिक विज़न को आगे बढ़ाने के लिये BIMSTEC को एक रणनीतिक मंच के रूप में पुनर्जीवित किया है।

प्रिलिम्स के लिये:6th BIMSTEC शिखर सम्मेलन, इंडो-पैसिफिक विज़न, BIMSTEC, BIMSTEC चार्टर, SAARC, ASEAN, BIMSTEC मुक्त व्यापार क्षेत्र पर फ्रेमवर्क समझौता, कलादान मल्टीमॉडल ट्रांज़िट, भारत-म्याँमार-थाईलैंड राजमार्ग, क्वाड, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA), ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC)। मेन्स के लिये:भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के लिये BIMSTEC का महत्त्व। |

बैंकॉक में आयोजित 6th BIMSTEC शिखर सम्मेलन में भारत के नए प्रयासों ने क्षेत्रीय सहयोग को पुनर्जीवित किया है और इसके इंडो-पैसिफिक विज़न को मज़बूत किया है। थाईलैंड के वीज़ा रियायत और रक्षा संबंधों को मज़बूत करने के साथ, भारत ने बदलती भू-राजनीति के बीच क्षेत्रवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। BIMSTEC संपर्क को संस्थागत बनाने, राजनीतिक अस्थिरता का मुकाबला करने और सामूहिक अनुकूलन को बढ़ावा देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में उभर रहा है। यह भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के साथ संरेखित है, जो रुके हुए बहुपक्षवाद के युग में दक्षिण पूर्व एशिया के साथ रणनीतिक गहन और पुनर्गठित जुड़ाव प्रदान करता है।

BIMSTEC क्या है?

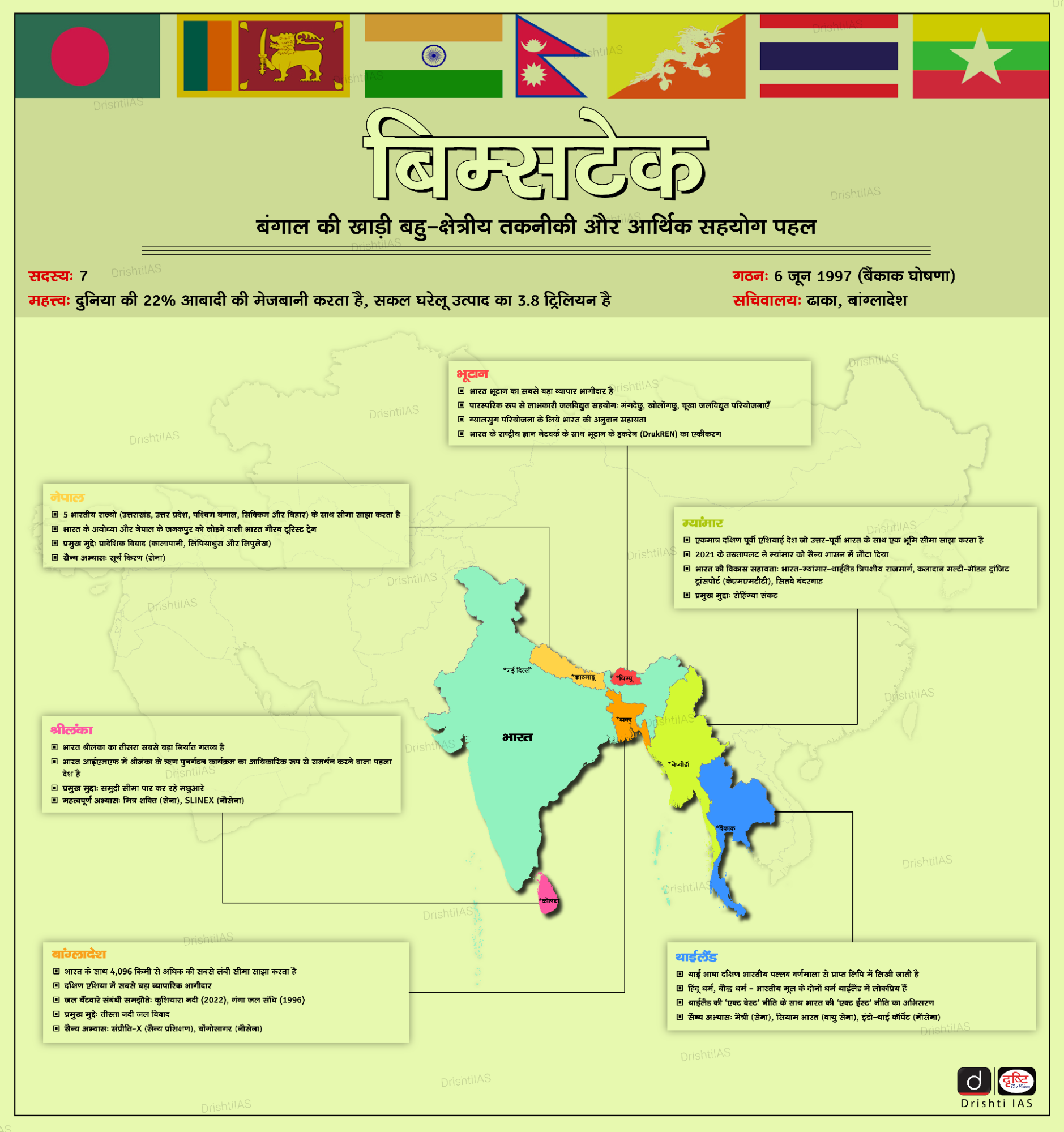

- क्षेत्रीय सहयोग मंच: बहु-क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिये बंगाल की खाड़ी पहल (BIMSTEC) दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के बीच कई क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के लिये एक क्षेत्रीय समूह है।

- इसमें बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से सात देश शामिल हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्याँमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड।

- गठन और विकास: वर्ष 1997 में BIST-EC के रूप में स्थापित, उसी वर्ष म्याँमार के इसमें शामिल होने के बाद इसका नाम बदलकर BIMST-EC कर दिया गया।

- नेपाल और भूटान वर्ष 2004 में इसमें शामिल हो गए, जिससे वर्तमान सदस्यता पूरी हो गई; यह औपचारिक रूप से BIMSTEC बन गया।

- संस्थागत आधार: कोलंबो शिखर सम्मेलन- 2022 ने BIMSTEC चार्टर का अंगीकरण किया, जिससे इसे एक कानूनी, संस्थागत क्षेत्रीय निकाय के रूप में स्थापित किया गया।

- चार्टर में उद्देश्यों, सिद्धांतों और परिचालन संरचनाओं का उल्लेख किया गया है; सभी सदस्यों द्वारा अनुमोदन के बाद यह लागू हुआ।

- सचिवालय और संरचना: BIMSTEC सेक्रिटेरीयट वर्ष 2014 में ढाका में स्थापित किया गया था।

- यह क्षेत्रीय कार्यों का समन्वय करता है तथा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सदस्यों के बीच अंतर-सरकारी सहयोग को सुविधाजनक बनाता है।

- क्षेत्रों का विस्तार: BIMSTEC की शुरुआत सहयोग के छह क्षेत्रों से हुई थी; समय के साथ, इसका विस्तार 14 प्रमुख प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तक हो गया।

- प्रत्येक सदस्य राज्य विशिष्ट क्षेत्रों का नेतृत्व करता है, जिसमें भारत सुरक्षा, आतंकवाद निरोध, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा का नेतृत्व करता है।

- सामरिक संपर्क सेतु: यह समूह SAARC और ASEAN के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, जो भारत-पाक तनाव के कारण SAARC की सीमाओं को दरकिनार करता है।

- यह भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों के अनुरूप है तथा कनेक्टिविटी एवं सहयोग के माध्यम से क्षेत्रवाद को बढ़ावा देता है।

भारत और हिंद-प्रशांत के लिये BIMSTEC का क्या महत्त्व है?

- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामरिक प्रासंगिकता: BIMSTEC दो भू-रणनीतिक उप-क्षेत्रों को जोड़ता है, जिससे भारत को हिंद-प्रशांत क्षेत्रवाद में केंद्रीय भूमिका मिलती है।

- बंगाल की खाड़ी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री व्यापार मार्गों और क्षेत्रीय संपर्क के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- SAARC की सीमाओं का प्रतिकार: BIMSTEC SAARC के लिये एक विकल्प प्रदान करता है, जो भारत-पाकिस्तान शत्रुता के कारण शक्तिहीन बना हुआ है।

- भारत ने उरी अटैक- 2016 के बाद BIMSTEC के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने के लिये इसका इस्तेमाल किया है, जो BRICS-BIMSTEC संपर्क से स्पष्ट है।

- व्यापार और आर्थिक मूल्य: BIMSTEC देश वैश्विक जनसंख्या का 22% प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 5.2 ट्रिलियन डॉलर (वर्ष 2023) है।

- BIMSTEC मुक्त व्यापार क्षेत्र पर फ्रेमवर्क समझौता, हालाँकि वर्ष 2004 से क्रियान्वित नहीं हुआ है, लेकिन इससे अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को वर्तमान 10% से अधिक महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ावा मिल सकता है।

- भारत का क्षेत्रीय नेतृत्व: भारत BIMSTEC के अंतर्गत चार महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों: सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन का नेतृत्व करता है।

- इससे भारत को क्षेत्रीय सार्वजनिक वस्तुओं को संस्थागत बनाने और विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक संवाद को आयाम देने में मदद मिलेगी।

- कनेक्टिविटी और एकीकरण लक्ष्य: परिवहन कनेक्टिविटी पर BIMSTEC मास्टर प्लान क्षेत्रीय रसद और आवागमन में सुधार के लिये एक ब्लूप्रिंट है।

- इसमें समुद्री, सड़क, रेल और विमानन क्षेत्रों की 264 परियोजनाएँ शामिल हैं, जो क्षेत्रीय व्यापार गलियारों को प्रगति करने में सहायता करेंगी।

- पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया से संपर्क: कलादान मल्टीमॉडल ट्रांज़िट और भारत-म्याँमार-थाईलैंड राजमार्ग जैसी परियोजनाएँ ASEAN के लिये भारत का प्रवेश द्वार हैं।

- ये मार्ग थाईलैंड, म्याँमार और अन्य देशों के साथ भारत के आर्थिक तथा लोगों के बीच संबंधों को मज़बूत करते हैं।

- BIMSTEC और भारत की कूटनीति: भारत द्वारा BIMSTEC का उपयोग क्वाड, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) और ASEAN के साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में इसके बहु-संरेखण को दर्शाता है।

- छठे शिखर सम्मेलन में IORA और संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय (UNODC) के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से भारत की कूटनीतिक एवं कार्यात्मक उपस्थिति का विस्तार है।

- समावेशी विकास पर ध्यान: BIMSTEC के माध्यम से भारत सतत् विकास लक्ष्यों और क्षेत्रीय कल्याण संबंधी अनिवार्यताओं के अनुरूप समावेशी विकास को आगे बढ़ा सकता है।

- सार्वजनिक स्वास्थ्य, जलवायु अनुकूलन और ब्लू इकॉनमी जैसे क्षेत्र लक्षित, जन-केंद्रित कूटनीति के अवसर प्रदान करते हैं।

भारत ने अपना ध्यान SAARC से हटाकर BIMSTEC पर क्यों केंद्रित कर लिया है?

|

मानदंड |

BIMSTEC |

SAARC |

|

सदस्य देश |

BIMSTEC = SAARC – (पाकिस्तान, अफगानिस्तान, मालदीव) + (म्याँमार, थाईलैंड) |

अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। |

|

रणनीतिक केंद्र |

हिंद-प्रशांत पुल, कनेक्टिविटी, मेरीटाइम |

दक्षिण एशियाई पहचान, सामाजिक-आर्थिक मुद्दे |

|

कार्यक्षमता |

सक्रिय संस्थागत सुधार, विज़न डॉक्यूमेंट्स |

राजनीतिक गतिरोध के कारण निष्क्रिय |

|

भारत की भूमिका |

अग्रणी क्षेत्रीय प्रयास (सुरक्षा, ऊर्जा) |

पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय तनाव से बाधित |

|

मुख्य अड़चन |

वित्तपोषण, FTA में विलंब, संस्थागत कमज़ोरी |

भारत-पाक प्रतिद्वंद्विता के कारण कार्यान्वयन में बाधा |

|

हाल की प्रगति |

बैंकॉक विज़न- 2030, समुद्री परिवहन समझौता |

पिछला शिखर सम्मेलन वर्ष 2014 में हुआ था, लेकिन कोई हालिया परिणाम नहीं आया |

- BIMSTEC एक सुगम एवं बाधा-मुक्त मंच प्रदान करता है: भारत BIMSTEC को प्राथमिकता देता है, क्योंकि इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, जिससे राजनीतिक बाधाएँ कम होंगी तथा संपर्क एवं क्षेत्रीय परियोजनाओं में कार्यात्मक सहयोग संभव होगा।

- BIMSTEC भारत के रणनीतिक और नेतृत्व लक्ष्यों के अनुरूप है: सदस्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों और प्रमुख क्षेत्रों में भारत की अग्रणी भूमिका के साथ, BIMSTEC भारत की एक्ट ईस्ट नीति तथा क्षेत्रीय एजेंडा-निर्धारण का SAARC की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से समर्थन करता है।

छठे BIMSTEC शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणाम क्या हैं ?

- बैंकॉक विज़न 2030 का अंगीकरण: बैंकॉक विज़न- 2030 BIMSTEC का नया रणनीतिक ब्लूप्रिंट है, जो संयुक्त राष्ट्र SDG और थाईलैंड के बायो-सर्कुलर-ग्रीन (BCG) इकॉनमी मॉडल पर आधारित है।

- इसका उद्देश्य क्षेत्र के 1.7 बिलियन लोगों के लिये एक समृद्ध, अनुकूल और खुले BIMSTEC को आकार देना है।

- प्रो BIMSTEC का परिचय: प्रो BIMSTEC एक विषयगत कार्यढाँचा है जिसके तीन स्तंभ हैं: समृद्धि, अनुकूलन और खुलापन।

- यह व्यापार और निवेश को बढ़ावा देता है, कृषि एवं स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करता है तथा सतत् पर्यटन को बढ़ावा देता है।

- समुद्री परिवहन सहयोग समझौता: सदस्यों ने वस्तु परिवहन और यात्री आवागमन को बढ़ाने के लिये समुद्री परिवहन सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये।

- यह बंगाल की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा, क्षेत्रीय रसद और ब्लू इकॉनमी के विकास का समर्थन करता है।

- संस्थागत सुदृढ़ीकरण के उपाय: BIMSTEC तंत्र के लिये प्रक्रिया नियम अपनाए गए, जिससे पारदर्शिता और संस्थागत दक्षता में वृद्धि होगी।

- ये नियम शिखर सम्मेलनों, मंत्रिस्तरीय बैठकों और कार्य समूहों के लिये प्रक्रियागत स्पष्टता सुनिश्चित करते हैं।

- बाह्य सहयोग में वृद्धि: अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विषयगत अभिसरण को व्यापक बनाने के लिये IORA और UNODC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

- IORA साझेदारी समुद्री संपर्क को समर्थन देती है; UNODC की भागीदारी अपराध रोकथाम और प्रशासन पर केंद्रित है।

- EPG रिपोर्ट से रणनीतिक मार्गदर्शन: BIMSTEC की भावी दिशा पर प्रतिष्ठित व्यक्ति समूह (EPG) की रिपोर्ट को वर्ष भर के विचार-विमर्श के बाद अंतिम रूप दिया गया।

- इसमें क्षेत्रों को प्राथमिकता देने, संस्थागत युक्तिकरण और प्रदर्शन-आधारित कार्यान्वयन मेट्रिक्स की अनुशंसा की गई है।

- द्विपक्षीय कूटनीति हाशिये पर: भारतीय प्रधानमंत्री ने शिखर सम्मेलन के दौरान म्याँमार के सैन्य नेतृत्व और बांग्लादेश के वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं के साथ वार्ता की।

- ये वार्ताएँ भूकंप सहायता, सीमा सुरक्षा तथा राजनीतिक परिवर्तन के बाद द्विपक्षीय संबंधों के पुनर्निर्धारण पर केंद्रित रहीं।

कौन-सी प्रमुख चुनौतियाँ BIMSTEC समूह की प्रभावशीलता को कमज़ोर कर रही हैं?

- FTA कार्यान्वयन में विलंब: वर्ष 2004 में शुरू किया गया BIMSTEC मुक्त व्यापार क्षेत्र दो दशकों की वार्ता के बाद भी क्रियान्वित नहीं हो पाया है।

- इससे व्यापार उदारीकरण में विलंब होता है तथा ब्लॉक के भीतर आर्थिक एकीकरण और निवेशकों का विश्वास कमज़ोर होता है।

- अपर्याप्त वित्तपोषित सचिवालय: ढाका स्थित सचिवालय स्टाफ की कमी, सीमित अधिदेश और अपर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता से ग्रस्त है।

- इससे इसकी परिचालन प्रभावशीलता सीमित हो जाती है, विशेष रूप से कार्यक्रम समन्वय और निगरानी में।

- कनेक्टिविटी परियोजना में विलंब: परिवहन कनेक्टिविटी के लिये BIMSTEC मास्टर प्लान जैसी परिवहन कनेक्टिविटी योजनाओं को कार्यान्वयन में विलंब और लागत में वृद्धि का सामना करना पड़ता है।

- मंत्रालयों और देशों के बीच वित्त पोषण एवं समन्वय की कमी से बुनियादी अवसंरचना की डिलीवरी में बाधा आती है।

- क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता: म्याँमार का नागरिक संघर्ष और बांग्लादेश में शासन परिवर्तन क्षेत्रीय सद्भाव एवं सहयोगात्मक योजना के लिये खतरा है।

- ऐसी अस्थिरता आम सहमति बनाने में बाधा डालती है तथा साझा क्षेत्रीय लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को धीमा कर देती है।

- वित्तीय तंत्र का अभाव: समर्पित BIMSTEC कोष के अभाव का अर्थ है कि परियोजनाएँ स्वैच्छिक राष्ट्रीय योगदान पर निर्भर हैं।

- इसके परिणामस्वरूप वित्तपोषण में असंतुलन उत्पन्न होता है तथा बहु-देशीय पहलों के कार्यान्वयन में अंतराल उत्पन्न होता है।

- सर्वसम्मति से निर्णय लेने में बाधा: समावेशी होते हुए भी, सर्वसम्मति आधारित मॉडल संवेदनशील विषयों पर प्रायः नीतिगत निष्क्रियता का कारण बनता है।

- भिन्न-भिन्न राजनीतिक हितों के कारण सुरक्षा, आतंकवाद-निरोध और प्रवासन सहयोग प्रभावित होते हैं।

कौन-से रणनीतिक कदम क्षेत्र में BIMSTEC की भूमिका और प्रासंगिकता को सुदृढ़ कर सकते हैं?

- संस्थागत क्षमता में वृद्धि: सचिवालय को तकनीकी विशेषज्ञों, पर्याप्त वित्त पोषण और व्यापक कार्यात्मक अधिदेश के साथ सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

- इसे BIMSTEC कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय एकीकरण और प्रदर्शन ट्रैकिंग का नेतृत्व करना चाहिये।

- BIMSTEC विकास कोष का निर्माण: कनेक्टिविटी, जलवायु अनुकूलन और डिजिटल पब्लिक गुड्स के वित्तपोषण के लिये एक समर्पित वित्तपोषण तंत्र आवश्यक है।

- सदस्य-राज्य योगदान और प्रदाता साझेदारी दीर्घकालिक सहयोग को कायम रख सकती है।

- त्वरित FTA और व्यापार सहयोग: वस्तुओं, सेवाओं और निवेश को शामिल करते हुए BIMSTEC FTA कार्यान्वयन के लिये समयसीमा निर्धारित किया जाना चाहिये।

- इससे अंतर-क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक उत्तरी अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भरता कम होगी।

- कनेक्टिविटी मास्टरप्लान में तीव्रता लाना: परिवहन कनेक्टिविटी पर BIMSTEC मास्टर प्लान के तहत प्रमुख बुनियादी अवसंरचना नोड्स को प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

- नियमित अद्यतनीकरण और सीमापार सुविधा से समन्वय संबंधी विफलताओं को दूर किया जा सकता है।

- क्षेत्रीय गहनता को व्यापक बनाना: डिजिटल इकॉनमी, हरित प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य जैसे नए सहयोग क्षेत्रों को संस्थागत बनाया जाना चाहिये।

- कोविड-उपरांत समुत्थानशक्ति के लिये स्वास्थ्य और आपदा प्रणालियों में क्षेत्रीय तैयारी की आवश्यकता है।

- हितधारक सहभागिता को बढ़ावा देना: ट्रैक 1.5 और 2.0 कूटनीति में शिक्षाविदों, नागरिक समाज एवं व्यापार नेटवर्क को शामिल किया जाना चाहिये।

- इससे नीति निर्माण के लिये समावेशी स्वामित्व और निचले स्तर से फीडबैक सुनिश्चित होता है।

- नेतृत्व और आम सहमति में संतुलन: भारत को हावी हुए बिना नेतृत्व करना चाहिये तथा छोटे सदस्यों के बीच समान सहयोग एवं विश्वास को बढ़ावा देना चाहिये।

- नेतृत्व में क्षमता साझाकरण, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिये।

निष्कर्ष

BIMSTEC को विज़न से आगे बढ़कर वास्तविक कार्रवाई की ओर बढ़ाने की आवश्यकता है। संस्थागत सुधार, व्यापार कार्यढाँचे और समावेशी जुड़ाव इसकी विश्वसनीयता के लिये महत्त्वपूर्ण हैं। सुसंगत नेतृत्व, साझा वित्तपोषण और अनुकूल कूटनीति के साथ, समूह आकांक्षात्मक संवाद से भारत-प्रशांत एकीकरण के कार्यात्मक स्तंभ में परिवर्तित हो सकता है, जिससे स्थिरता, समृद्धि एवं क्षेत्रीय सामंजस्य को बढ़ावा मिलेगा।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. विकसित होते हिंद-प्रशांत क्रम में BIMSTEC भारत की एक्ट ईस्ट और नेबरहुड फर्स्ट नीतियों को किस प्रकार पूरक बनाता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. 'रीज़नल कॉम्प्रिहेन्सिव (Regional Comprehensive Partnership)' पद प्रायः समाचारों में देशों के एक समूह के मामलों के संदर्भ में आता है। देशों के उस समूह को क्या कहा जाता है? (2016) (a) G20 उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न 1. आपके विचार में क्या बिमस्टेक (BIMSTEC) सार्क (SAARC) की तरह एक समानांतर संगठन है? इन दोनों के बीच क्या समानताएँ और असमानताएँ हैं? इस नए संगठन के बनाए जाने से भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य कैसे प्राप्त हुए हैं? (2022) |