भारतीय अर्थव्यवस्था

नियामक निकायों को मज़बूत बनाना

- 03 Feb 2025

- 17 min read

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI), बैंकिंग, बीमा, पूंजी बाज़ार, FSSAI, TRAI, RBI, CCI, IRDAI, PFRDA, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS), PNGRB, भारत की समेकित निधि, संसद की स्थायी समिति, बॉण्ड, डेरिवेटिव्स, प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT), राष्ट्रीय प्रतिभूति बाज़ार संस्थान। मेन्स के लिये:नियामक निकाय, उनसे जुड़ी चिंताएँ और आगे की राह। |

स्रोत: लाइव मिंट

चर्चा में क्यों?

कुछ विशेषज्ञों ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) जैसी नियामक संस्थाओं के प्रभाव का अध्ययन करने का आह्वान किया है, ताकि निर्णय लेने में इसे शामिल किया जा सके।

- उन्होंने तर्क दिया कि नियामक निकायों को अपने निर्णयों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिये ताकि हितधारकों को न केवल वास्तविकता में बल्कि धारणा में भी संतुष्टि प्राप्त हो।

नियामक निकाय क्या हैं?

- परिचय: नियामक निकाय वे संगठन हैं जो अर्थव्यवस्था के विशिष्ट क्षेत्रों की निगरानी और विनियमन करने, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने और सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के लिये स्थापित किये जाते हैं।

- वर्ष 1991 से (LPG सुधारों के बाद), एकाधिकार को रोकने और बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाज़ार जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को विनियमित करने के लिये कई प्राधिकरणों का गठन किया गया है।

- अधिकांश नियामक निकाय अर्द्ध-न्यायिक प्रकृति के हैं।

- प्रकार: मुख्य रूप से दो प्रकार के नियामक निकाय हैं, अर्थात्, वैधानिक नियामक निकाय (जैसे, SEBI) और स्व-नियामक निकाय (जैसे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया)।

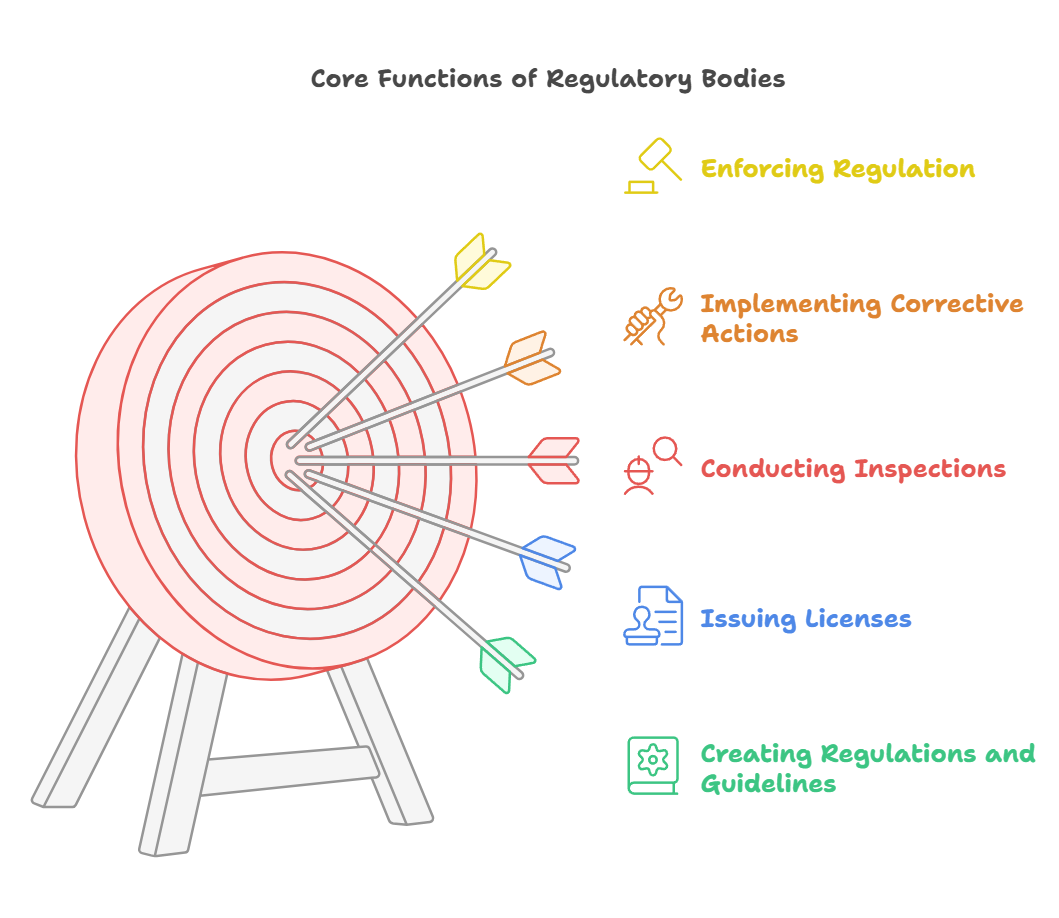

कार्य:

- आवश्यकता:

- उपभोक्ता हितों की रक्षा करना: मानकों को लागू करना और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना (उदाहरण के लिये, खाद्य सुरक्षा के लिये FSSAI, दूरसंचार मूल्य निर्धारण के लिये TRAI)।

- स्वास्थ्य एवं सुरक्षा मानक निर्धारित करना (उदाहरणार्थ, पर्यावरण के लिये CPCB)

- बाज़ार स्थिरता: धोखाधड़ी को रोकना और प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देना (उदाहरण के लिये, वित्तीय बाज़ारों के लिये SEBI, निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा के लिये CCI)।

- आर्थिक विकास: क्षेत्रीय विकास को समर्थन देना (जैसे, वित्तीय स्वास्थ्य के लिये RBI, बीमा के लिये IRDAI) तथा निवेश आकर्षित करना।

- विधिक अनुपालन: कानून और पारदर्शिता को कायम रखना (उदाहरण के लिये, कानूनी अनुपालन के लिये CVC, ED)।

- नैतिक मानक: व्यावसायिक नैतिकता को विनियमित करना (उदाहरण के लिये, विधिक पेशेवरों के लिये बार काउंसिल ऑफ इंडिया)।

- उपभोक्ता हितों की रक्षा करना: मानकों को लागू करना और निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करना (उदाहरण के लिये, खाद्य सुरक्षा के लिये FSSAI, दूरसंचार मूल्य निर्धारण के लिये TRAI)।

- उदाहरण: 30 से अधिक नियामक निकाय हैं। इनमें से कुछ प्राधिकरण इस प्रकार हैं:

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI): ऋण आपूर्ति, बैंकिंग परिचालन की देखरेख करता है और वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है।

- SEBI: प्रतिभूति बाज़ार को विनियमित करता है, निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करता है और निवेशकों की सुरक्षा करता है।

- भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI): IRDAI बीमा क्षेत्र को विनियमित करता है, तथा निष्पक्षता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करता है।

- कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय (MCA): कॉर्पोरेट प्रशासन को विनियमित करता है और हितधारकों के हितों की रक्षा करता है।

- पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA): PFRDA राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और पेंशन उद्योग विकास की देखरेख करता है।

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB): PNGRB की स्थापना PNGRB अधिनियम, 2006 के तहत की गई थी, जो पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों, प्राकृतिक गैस और संबंधित बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिये तकनीकी और सुरक्षा मानक निर्धारित करता है।

- केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग: यह केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली विद्युत उत्पादन कंपनियों के टैरिफ का विनियमन करता है और उनके अंतर-राज्यीय पारेषण की देखरेख करता है।

- समस्याएँ:

- स्वतंत्रता का अभाव: TRAI जैसे भारतीय विनियामकों को मंत्रालयों के हस्तक्षेप का सामना करना पड़ता है, जिससे उनकी स्वायत्तता तथा निष्पक्षता पर प्रभाव पड़ता है।

- वित्तीय स्वायत्तता का अभाव: वे बजट के लिये मंत्रालय की स्वीकृति पर निर्भर रहते हैं तथा अधिशेष धनराशि भारत की समेकित निधि में वापस कर दी जाती है, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता सीमित हो जाती है।

- अप्रभावी नियुक्ति प्रक्रियाएँ: शीर्ष अधिकारियों के पदों पर सामान्यतः सेवानिवृत्त सिविल सेवकों की नियुक्ति कर दी जाती है, जिनमें विनियामक विशेषज्ञता का अभाव होता है, जिससे विश्वसनीयता और दक्षता प्रभावित होती है।

- संसदीय जवाबदेही का अभाव: इन विनियामक निकायों पर संसद की पर्याप्त अन्वेक्षा का अभाव है, जिससे उनके निर्णयों में सार्वजनिक उत्तरदायित्व का अभाव बढ़ता जा रहा है और पारदर्शिता प्रभावित हो रही है।

- उदाहरण हेतु, SEBI प्रत्यक्ष रूप से वित्त पर संसद की स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है।

- हितधारकों के साथ अपर्याप्त सहभागिता: भारतीय विनियामक निकाय प्रायः हितधारकों के साथ सहभागिता करने में विफल रहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे निर्णय लिये जाते हैं जिनमें लोक अथवा उद्योग की आवश्यकताओं का पर्याप्त समावेशन नहीं होता है।

- उदाहरण हेतु, विनियामक निर्णयों के संबंध में SEBI के अस्पष्ट संचार से बाज़ार सहभागियों के बीच अनिश्चितता उत्पन्न होती है।

- खंडित विनियामक ढाँचा: विभिन्न वित्तीय खंडों (बीमा, बॉण्ड, डेरिवेटिव) की निगरानी अलग-अलग विनियामक निकायों द्वारा की जाती है, जिससे बाज़ार की दक्षता में बाधा उत्पन्न होती है।

- उदाहरण हेतु, बीमा और बॉण्ड के लिये अलग-अलग विनियामक निकायों से क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (ऋण चूक पर बीमा) और कॉर्पोरेट ऋण बाज़ार की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है।

विनियामक निकायों में सुधार हेतु कदम

- द्वितीय ARC की 12वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया गया:

- भ्रष्टाचार को कम करने के लिये विनियामक प्रक्रियाओं को सरल, कारगर और पारदर्शी, नागरिक-अनुकूल बनाना चाहिये तथा इसकी विवेकाधीन शक्तियाँ निर्धारित की जानी चाहिये।

- विनियामक अभिकरणों के आंतरिक पर्यवेक्षण और स्वतंत्र मूल्यांकन में सुधार करना।

- प्रवर्तन को सरल बनाने के लिये कराधान और लोक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में स्व-नियमन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- द्वितीय ARC की 13वीं रिपोर्ट की अनुशंसाएँ:

- मंत्रालयों को विनियामक निकायों के उद्देश्यों और भूमिकाओं को रेखांकित करते हुए एक 'प्रबंधन वक्तव्य' तैयार करना चाहिये।

- स्थिरता और स्वतंत्रता के लिये विनियामक प्राधिकारियों की नियुक्ति, पदावधि और निष्कासन में एकरूपता सुनिश्चित जानी चाहिये।

- उत्तरदायित्व के लिये स्थायी समितियों के माध्यम से विनियामक निकायों की संसदीय निगरानी को सुदृढ़ किया जाना चाहिये।

SEBI

- परिचय: SEBI एक सांविधिक निकाय (एक असांविधानिक निकाय) है जिसकी स्थापना SEBI अधिनियम, 1992 के तहत की गई है।

- इसका गठन 12 अप्रैल 1988 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से एक असांविधिक निकाय के रूप में किया गया था।

- SEBI से पहले, पूंजी निर्गम नियंत्रक, जो पूंजी निर्गमन (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के तहत विनियमित था, पूंजी बाज़ारों का विनियामक प्राधिकरण था।

- उद्देश्य: SEBI का मुख्य कार्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा भारत में प्रतिभूति बाज़ार को बढ़ावा देना तथा इसे विनियमित करना है।

- संरचना: SEBI के बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा अन्य पूर्णकालिक एवं अंशकालिक सदस्य शामिल होते हैं।

- प्रतिभूति अपील अधिकरण (SAT) में SEBI के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों की सुनवाई की जाती है तथा इसकी शक्तियाँ सिविल न्यायालय के समान होती हैं।

- प्रमुख उत्तरदायित्व: यह जारीकर्त्ताओं को वित्त जुटाने में सक्षम बनाता है, निवेशकों के लिये सुरक्षा और सटीक जानकारी सुनिश्चित करता है, तथा मध्यस्थों के लिये प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार को बढ़ावा देता है।

आगे की राह

- जवाबदेही: नियामक निकायों को संसद की स्थायी समिति के प्रति जवाबदेह होना चाहिये, जो निगरानी, पारदर्शिता और जनता का विश्वास सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र प्रदान करता है।

- नियामक के वार्षिक व्यय का लेखा-परीक्षण नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा किया जाना चाहिये और उसकी रिपोर्ट संसद के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिये।

- इसमें विशेषज्ञों, विद्वानों और विश्लेषकों से नियमित समीक्षाएँ उनके कार्यों और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

- स्वतंत्र मूल्यांकन: गहन शोध, बाज़ार निगरानी और सूचित निर्णय लेने के लिये राष्ट्रीय प्रतिभूति बाज़ार संस्थान (SEBI द्वारा वर्ष 2006 में स्थापित सार्वजनिक ट्रस्ट) जैसे अनुसंधान संस्थानों और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) जैसे प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करना।

- अंतःविषयक सहयोग: SEBI, RBI, IRDAI और अन्य नियामक निकायों को एक समन्वित नियामक ढाँचा तैयार करना चाहिये, जो बाज़ार की स्थिरता को बढ़ाए और ऐसे परस्पर विरोधी नियमों को रोके जो नवाचार को बाधित करते हैं।

- अनुसंधान क्षमता का निर्माण: बेहतर निर्णय-निर्धारण और हस्तक्षेप के लिये इन्हें अर्थशास्त्र, वित्त और विधि क्षेत्रों के विशेषज्ञों की एक सलाहकार परिषद गठित करके विशेषज्ञता का व्यापक आधार विकसित करना चाहिये।

- अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का लाभ उठाना: नियामक निकाय UK की रेगुलेटरी पॉलिसी कमिटी और ऑस्ट्रेलिया का प्रोडक्टिविटी कमीशन जैसी सफल केस स्टडीज़ (case studies) से सीख सकते हैं, जो नियामक समरसता (regulatory coherence) को प्रोत्साहित करती हैं और बाज़ार दक्षता (market efficiency) को बढ़ाती हैं।

- ब्राज़ील का दूरसंचार नियामक स्वतंत्र है, जिसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा चयनित किये जाते हैं और संसद द्वारा अनुमोदित होते हैं।

- स्वतंत्र छत्र निकाय: पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने एक स्वतंत्र शीर्ष निकाय की आवश्यकता पर ज़ोर दिया, जो CBI, SFIO और ED जैसी एजेंसियों को एक छत के नीचे लाए। यह निकाय एक विधेयक के तहत स्थापित हो, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित शक्तियाँ, कार्य और क्षेत्राधिकार हों।

- इन नियामक निकायों के नियमन हेतु एक समान निकाय की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारतीय नियामक निकायों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और निर्णय लेने में इनकी जवाबदेही, पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ाने के उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न: निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. भारत में अग्रेषण बाज़ार आयोग ने निम्नलिखित में से किसे विनियमित किया है? (2010) (a) मुद्रा फ्यूचर्स ट्रेडिंग उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न: अर्द्ध न्यायिक (न्यायिकवत्) निकाय से क्या तात्पर्य है? ठोस उदाहरणों की सहायता से स्पष्ट कीजिये। (2016) प्रश्न: वित्तीय संस्थाओं व बीमा कंपनियों द्वारा की गई उत्पाद विविधता के फलस्वरूप उत्पादों व सेवाओं में उत्पन्न परस्पर व्यापन ने SEBI और IRDA नामक दो नियामक अभिकरणों के विलय के प्रकरण को प्रबल बनाया है। औचित्य सिद्ध कीजिये। (2013) |