प्रारंभिक परीक्षा

विदेशी पशुओं का पंजीकरण

स्रोत: पी.आई.बी.

हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने लोगों, संगठनों और चिड़ियाघरों से कहा कि वे अपने पास मौजूद ऐसे किसी भी विदेशी पशुओं को पंजीकृत कराएँ, जो वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (संशोधन अधिनियम, 2022) की अनुसूची IV के तहत सूचीबद्ध हैं।

- पंजीकरण इलेक्ट्रॉनिक रूप से PARIVESH 2.0 पोर्टल के माध्यम से किया जाना चाहिये और संबंधित राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

विदेशी प्रजातियों के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- विदेशी पशुओं के संबंध में:

- विदेशी प्रजातियाँ वे पशु या वनस्पति प्रजातियाँ हैं जिन्हें उनके मूल क्षेत्र (स्थान) से नए क्षेत्र में लाया जाता है। इन प्रजातियों को अक्सर लोगों द्वारा नए स्थान पर लाया जाता है।

- विदेशी पशुओं के उदाहरण:

- बॉल पाइथन (पश्चिमी अफ्रीका), इगुआना (मध्य और दक्षिण अमेरिका), कॉकटिएल (ऑस्ट्रेलिया), रेड-इयर्ड स्लाइडर कछुआ (अमेरिका और मैक्सिको), अफ्रीकी ग्रे तोता (मध्य अफ्रीका), अमेजोनियन तोता (दक्षिण और मध्य अमेरिका) आदि भारत में विदेशी पशुओं के उदाहरण हैं।

- कानूनी आवश्यकता:

- जीवित पशु प्रजातियाँ (रिपोर्टिंग और पंजीकरण) नियम, 2024 के अनुसार, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध प्रजातियों को रखने वाले किसी भी व्यक्ति को उस प्रजाति की रिपोर्ट और पंजीकरण करना होगा।

- वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 ने धारा 49 M की शुरुआत की, जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की CITES परिशिष्ट और अनुसूची IV में सूचीबद्ध प्रजातियों के संरक्षण, हस्तांतरण, जन्म के पंजीकरण और मृत्यु की रिपोर्टिंग के पंजीकरण का प्रावधान करती है।

- विदेशी प्रजातियों से संबंधित चिंताएँ:

- गैर-विनियमन: विदेशी प्रजातियों को भारत में आयात किया जाता है तथा बिना उचित पंजीकरण के उन्हें बंदी बनाकर प्रजनन कराया जाता है, जिससे जूनोटिक रोगों का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

- आसन्न महामारी: कोविड-19 महामारी, जो एक जूनोटिक बीमारी है, ने विदेशी जानवरों के अनियमित व्यापार और स्वामित्व के खतरों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

- विदेशी पशुओं की तस्करी: कार्यकर्त्ताओं ने दक्षिण-पूर्व एशिया और अन्य क्षेत्रों से भारत में लुप्तप्राय विदेशी पशुओं की बढ़ती तस्करी के बारे में चिंता जताई है।

- विदेशी पशुओं के कब्जे संबंधित मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, विशेष रूप से असम और मिज़ोरम में जहाँ कंगारू (ऑस्ट्रेलिया), कोआला (ऑस्ट्रेलिया) तथा लीमर (मेडागास्कर) जैसी प्रजातियों को कब्जे में लिया गया है एवं उन्हें अस्थायी रूप से चिड़ियाघरों में रखा गया है।

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (WPA) के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 : इसका उद्देश्य वन्य जीवों, पक्षियों और पौधों का संरक्षण करना तथा देश की पारिस्थितिकी एवं पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये संबंधित मुद्दों का समाधान करना है।

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूचियाँ: वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2022 के बाद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में चार अनुसूचियाँ हैं।

- अनुसूची I: उन प्रजातियों के लिये जिन्हें उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त है। जैसे, बाघ, हाथी, गैंडा आदि।

- अनुसूची II: उन प्रजातियों के लिये जिन्हें कम संरक्षण प्राप्त है। जैसे, चील, बाज, प्रिनिया आदि।

- अनुसूची III: पौधों की प्रजातियों के लिये।

- अनुसूची IV: वन्य जीव और वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के तहत संरक्षित प्रजातियों के लिये। जैसे: भालू।

- CITES एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पशुओं और पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो।

परिवेश 2.0 पोर्टल क्या है?

- परिचय: परिवेश 2.0 पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन क्षेत्र मंज़ूरी के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण और निगरानी के लिये एक वेब-आधारित एप्लिकेशन है।

- परिवेश (PARIVESH) का अर्थ है इंटरएक्टिव, वर्चुअस और एनवायरनमेंटल सिंगल विंडो हब द्वारा सक्रिय और उत्तरदायी सुविधा।

- मंत्रालय: इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा विकसित किया गया है।

- कार्य: यह सभी हरित मंज़ूरियों के प्रशासन के लिये एक व्यापक एकल खिड़की समाधान प्रदान करता है और पूरे देश में उनके पालन की निगरानी करता है।

- नए परिवेश 2.0 पोर्टल की रूपरेखा के पीछे प्रक्रिया परिवर्तन, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और डोमेन ज्ञान हस्तक्षेप प्रमुख चालक हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की अनुसूची VI में रखा गया है, तो इसका क्या तात्पर्य है? (2020) (a) उस पौधे की खेती करने के लिये लाइसेंस की आवश्यकता है। उत्तर: (a) प्रश्न. भारत में यदि कछुए की एक जाति को वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I के अन्तर्गत संरक्षित घोषित किया गया हो तो इसका निहितार्थ क्या है? (2017) (a) इसे संरक्षण का वही स्तर प्राप्त है जैसा कि बाघ को। उत्तर: (a) प्रश्न. रेतीला और खारा क्षेत्र एक भारतीय पशु प्रजाति का प्राकृतिक आवास है। जानवर का उस क्षेत्र में कोई शिकारी नहीं है, लेकिन इसके निवास स्थान के विनाश के कारण इसके अस्तित्व को खतरा है। निम्नलिखित में से कौन-सा जानवर हो सकता है? (2011) (a) भारतीय वन्य भैंस उत्तर: (b) |

प्रारंभिक परीक्षा

वाटरस्पाउट

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों ?

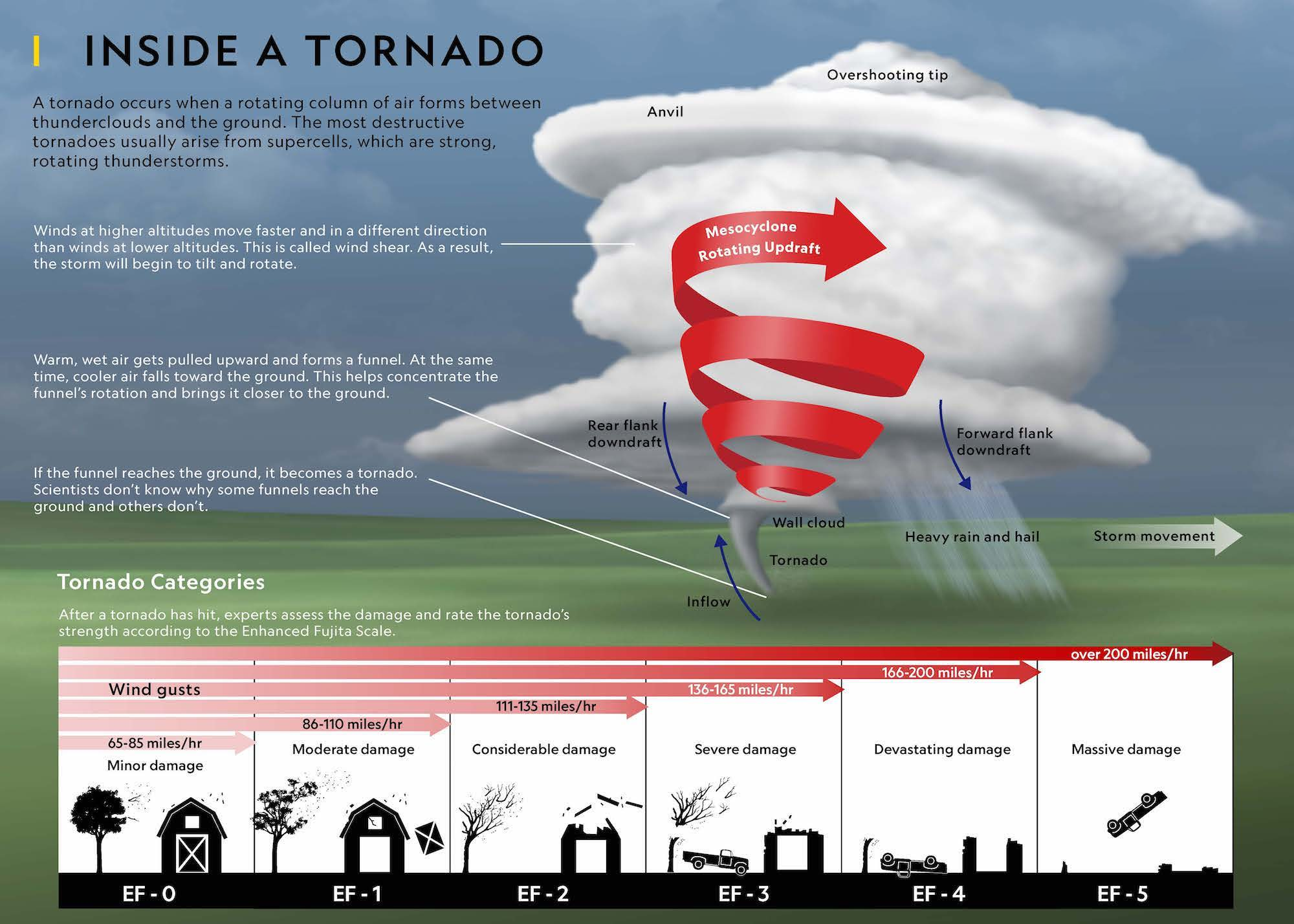

हाल ही में इटली के सिसिली तट पर एक भयंकर तूफान की चपेट में आने के बाद एक आलीशान नौका (yacht) डूब गई। विशेषज्ञों का मानना है कि यह तूफान वाटरस्पाउट की वज़ह से आया होगा, जो जल के ऊपर बनने वाली एक बवंडर जैसी घटना है।

वाटरस्पाउट क्या है?

- परिचय:

- वाटरस्पाउट वायु और धुंध का एक घूमता हुआ स्पाउट है, जो जल के ऊपर बनता है। यह बवंडर की तुलना में कम तीव्र होता है तथा आमतौर पर लगभग 5-10 मिनट तक बना रहता है।

- औसतन एक वाटरस्पाउट का व्यास लगभग 165 फीट होता है और वायु की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है।

- जलस्तंभ/जलव्रज (Waterspouts) के प्रकार:

- चक्रवाती जलस्तंभ/जलव्रज: वे बवंडर या चक्रवात हैं, जो या तो पानी की सतह पर बनते हैं या जमीन (पानी के नीचे की सतह) से पानी की ऊपरी सतह की ओर बढ़ते हैं।।

- नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) के अनुसार, वे भयंकर चक्रवात के साथ और प्रायः तेज़ हवाओं, अशांत समुद्र, बड़े तूफान तथा खतरनाक तड़ित के साथ उत्पन्न होते हैं।

- चक्रवाती जलस्तंभ आकार में बड़े हो सकते हैं और भारी तबाही मचाने वाले हो सकते हैं।

- फेयर-वेदर जलस्तंभ: इस प्रकार के जलस्तंभ बहुत आम हैं और विशेष रूप से जल के ऊपर बनते हैं।

- ये शांत मौसम की स्थिति के दौरान विकसित होते हैं और आमतौर पर चक्रवाती जलस्तंभों की तुलना में छोटे तथा कम खतरनाक होते हैं।

- चक्रवाती जलस्तंभ/जलव्रज: वे बवंडर या चक्रवात हैं, जो या तो पानी की सतह पर बनते हैं या जमीन (पानी के नीचे की सतह) से पानी की ऊपरी सतह की ओर बढ़ते हैं।।

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में चक्रवातों को अलग-अलग नाम दिये जाते हैं:

- टाइफून: चीन सागर और प्रशांत महासागर में

- तूफान/हरिकेन: कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर में पश्चिमी भारतीय द्वीपों में

- टोर्नेडो/बवंडर: पश्चिमी अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के गिनी भूमि में

- विली-विलीज़: उत्तर-पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में

- उष्णकटिबंधीय चक्रवात: हिंद महासागर में

सिसिली

- सिसिली भूमध्य सागर में सबसे बड़ा द्वीप है, जो दक्षिणी इतालवी प्रायद्वीप पर स्थित है।

- यह एगादी, लिपारी, पेलागी और पैंटेलेरिया द्वीपों के साथ इटली के एक स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा है।

- सिसिली की राजधानी पलेर्मो है, जो द्वीप का सबसे बड़ा शहर भी है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. "हर दिन कमोबेश एक-सा ही होता है। सुबह, समुद्री मन्द पवन के साथ, साफ और उजली होती है। जैसे-जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज तथा बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है। लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है।" (2015) उपर्युक्त उद्धरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है? (a) सवाना उत्तर: (b) |

प्रारंभिक परीक्षा

दवा वितरण में नैनो टेक्नोलॉजी

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

दवा वितरण की विकसित की गई एक अनूठी विधि अस्थमा, सिस्टिक फाइब्रोसिस या चिरकालिक फुफ्फुसीय रोग, ह्यूमन इम्यूनोडिफिसिएंसी वायरस (HIV), कैंसर से पीड़ित रोगियों या लंबे समय तक कॉर्टिकोस्टेरॉइड दवाओं का उपयोग करने वाले रोगियों के लिये लाभदायक सिद्ध हो सकती है।

- वैज्ञानिकों ने निकोमाइसिन-लोडेड पॉलीमेरिक नैनोकणों को विकसित करने के लिये एक काइटिन संश्लेषण कवकनाशी, निकोमाइसिन का उपयोग किया है। निकोमाइसिन बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसेस spp द्वारा निर्मित होता है।

काइटिन

- काइटिन एक कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, जो कीड़ों, केकड़ों, झींगों और अन्य आर्थ्रोपोड्स के बाहरी आवरणों में पाया जाता है, साथ ही कवक की कोशिका भित्तियों में भी पाया जाता है, लेकिन यह मानव शरीर में नहीं पाया जाता है।

- यह पौधों में पाए जाने वाले सेल्यूलोज़ के समान ग्लूकोज़ अणुओं की लंबी शृंखलाओं से बना होता है।

- काइटिन संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा प्रदान करता है तथा इन जीवों के लिये एक कठोर कवच की तरह कार्य करता है।

- कीटों और क्रस्टेशियंस में यह एक कठोर बाह्य कंकाल (Exoskeleton) बनाता है, जो उन्हें अपना आकार बनाए रखने और शिकारियों से बचाव करने में सहायता करता है।

- कवकों में काइटिन कोशिका भित्तियों को कठोर बनाता है, जिससे जीव को अपना आकार बनाए रखने और पर्यावरणीय तनाव से खुद को बचाने में मदद मिलती है।

नैनो ड्रग डिलीवरी के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- नैनो प्रौद्योगिकी: नैनोस्केल (अर्थात 1-100 नैनोमीटर (nm) के क्रम के आयामों वाले कणों का एक या अधिक आयाम होना) पर परमाणुओं और अणुओं के हेरफेर द्वारा नैनो ड्रग डिलीवरी तंत्र के सृजन, निर्माण और उपयोग के विज्ञान को नैनो-टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है।

- नैनो ड्रग डिलीवरी: इसमें दवाओं को एक विशिष्ट लक्ष्य स्थल पर पहुँचाना शामिल है।

- नैनो कण दवाओं या बायोमॉलेक्यूल्स को अपनी आंतरिक संरचनाओं में फँसा सकते हैं और/या शरीर में निर्दिष्ट स्थान पर दवाओं को पहुँचाने के लिये अपनी बाह्य सतहों पर दवाओं को अवशोषित कर सकते हैं।

- नैनो ड्रग डिलीवरी में वर्तमान विकास: निकोमाइसिन-लोडेड पॉलीमेरिक नैनोकणों को एस्परगिलस spp के विकास के लिये बाधक पाया गया और एस्परगिलोसिस नामक फंगल संक्रमण के खिलाफ प्रभावी पाया गया।

- महत्त्व: पॉलीमेरिक नैनोकणों का उपयोग दवा वितरण की सबसे उन्नत विधि है।

- मौजूदा एज़ोल दवाओं (एंटीफंगल दवाओं) के प्रति प्रतिरोध चिंता का विषय है और इसलिये हमें प्रभावी दवा के लिये दवा वितरण के बेहतर तरीकों की आवश्यकता है।

- भविष्य की संभावनाएँ: यह फुफ्फुसीय एस्परगिलोसिस के खिलाफ इनहेलेशन नैनोफॉर्मूलेशन के विकास में मदद कर सकता है।

- वैज्ञानिक एंटीफंगल नैनोफॉर्मूलेशन के विस्तार और भविष्य के व्यावसायीकरण के लिये सार्वजनिक-निजी भागीदारी की खोज केलिये आशावादी हैं।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में नैनो प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है?

- सटीक चिकित्सा: नैनोकणों को कैंसर कोशिकाओं जैसे रोग स्थलों पर सीधे दवाएँ पहुँचाने के लिये विकसित किया जाता है, जिससे स्वस्थ ऊतकों को होने वाला नुकसान कम होता है। उदाहरण के लिये, लिपोसोम एक प्रकार का नैनोकण, कीमोथेरेपी दवाओं को अधिक सटीकता से पहुँचाने हेतु उपयोग किया जाता है, जिससे दुष्प्रभाव कम से कम होते हैं।

- नैनो-कणों की जाँच की जा रही है ताकि ये प्रतिजनों (Antigens) को सीधे प्रतिरक्षा कोशिकाओं तक पहुँचाकर वैक्सीन की प्रभावकारिता में सुधार कर सकें।

- बेहतर निदान और इमेजिंग: स्वर्ण/gold नैनो-कणों का उपयोग विशिष्ट DNA या RNA अनुक्रमों का पता लगाने के लिये जाँच के रूप में किया जाता है, जिससे नैदानिक परीक्षणों की संवेदनशीलता और सटीकता बढ़ जाती है।

- पुनर्योजी चिकित्सा: फ्रैक्चर या हड्डी की क्षति से पीड़ित मरीजों को नई अस्थि-ऊतकों के विकास में मदद करने के लिये नैनोमटेरियल का उपयोग करके अस्थि पंजर सदृश संरचना (scaffolds) बनाई जाती हैं।

- जीन थेरेपी: जीन सिक्वेंसिंग के लिये उन्नत नैनोपोर तकनीक विकसित की जा रही है, जिससे तेज़ी से, कम लागत और सटीक DNA एनालिसिस में मदद मिलती है।

- रोगाणुरोधी उपचार: संक्रमण से बचाव के लिये रजत/सिल्वर नैनोकणों को उनके प्रबल रोगाणुरोधी गुणों के कारण चिकित्सा उपकरणों में कोटिंग्स और घाव की ड्रेसिंग हेतु प्रयोग किया जाता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. स्वास्थ्य क्षेत्र में नैनोटेक्नोलॉजी के उपयोग के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2015

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. कार्बन नैनोट्यूबों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) प्रश्न. विभिन्न उत्पादों के विनिर्माण में उद्योग द्वारा प्रयुक्त होने वाले कुछ रासायनिक तत्त्वों के नैनो-कणों के बारे में कुछ चिंता है। क्यों? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) |

रैपिड फायर

NCGG में उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम का समापन

स्रोत: पी. आई. बी.

हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (National Centre for Good Governance- NCGG) ने FIPIC/IORA देशों के सिविल सेवकों के लिये सार्वजनिक नीति एवं शासन पर उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम का उद्घाटन सत्र आयोजित किया।

- इसमें सेशेल्स, सोमालिया और दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के 40 सिविल सेवकों ने भाग लिया, जिससे वैश्विक शासन सुधार और सार्वजनिक नीति में सहयोग के प्रति भारत की प्रतिबद्धता सुदृढ़ हुई।

- इसमें भू-राजनीतिक संभावना, साइबर सुरक्षा और सार्वजनिक-निजी भागीदारी जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (NCGG):

- यह भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है।

- NCGG राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण आयोजित करके, शासन-संबंधी अध्ययन, कार्यशालाएँ तथा परामर्श आयोजित करके तथा नागरिक-केंद्रित शासन पर केंद्रित पहल करके सुशासन को बढ़ावा देता है।

- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा पंजीकृत कार्यालय मसूरी में है।

- इसकी स्थापना वर्ष 2014 में राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (National Institute of Administrative Research- NIAR) को उन्नत करके की गई थी, जो मसूरी स्थित IAS प्रशिक्षण अकादमी, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration- LBSNAA) का हिस्सा था।

अधिक पढ़ें: क्षमता निर्माण कार्यक्रम

रैपिड फायर

क्रिएटर्स इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज

स्रोत : पी.आई.बी

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने गोवा में आगामी विश्व ऑडियो विजुअल एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन (वेव्स) 2024 के हिस्से के रूप में ‘क्रिएट इन इंडिया चैलेंज’ के पहले सीज़न का शुभारंभ किया।

- इस चैलेंज में उद्योग संघों द्वारा आयोजित एनीमेशन, फिल्म निर्माण, गेमिंग, संगीत और दृश्य कला जैसे विभिन्न रचनात्मक विषयों में 25 प्रतियोगिताएँ शामिल हैं।

- यह पहल एक प्रभावी क्रिएटर्स इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय क्रिएटर्स पुरस्कार के माध्यम से मान्यता दी है।

- यह पुरस्कार स्टोरी टेलिंग, सामाजिक परिवर्तन, पर्यावरणीय स्थिरता, शिक्षा और गेमिंग जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करने का प्रयास करता है।

- यह पहल एक प्रभावी क्रिएटर्स इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, जिसे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय क्रिएटर्स पुरस्कार के माध्यम से मान्यता दी है।

- क्रिएटर्स इकोनॉमी को योग, पारंपरिक चिकित्सा और विविध प्रयोग सहित भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने हेतु एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखा जाता है।

- प्रधानमंत्री के 'डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड' के दृष्टिकोण के अनुरूप इस पहल का उद्देश्य, प्रतिभा और कौशल विकास सुनिश्चित करके तथा आवश्यक बुनियादी ढाँचे का निर्माण करके मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र में 2-3 लाख तक रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना है।

- नवंबर 2024 में निर्धारित वेव्स 2024, उद्योग के अभिकर्ताओं, नवप्रवर्तकों और हितधारकों के लिये मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र के भविष्य को एकजुट करने व आकार देने के लिये एक महत्त्वपूर्ण मंच बनने का वादा करता है।

और पढ़ें: भारत में सोशल मीडिया विनियमन