राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

समावेशी विकास और सतत् विकास में उनके असाधारण योगदान के लिये भारत के राष्ट्रपति द्वारा पूरे भारत की 45 पंचायतों को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 प्रदान किये गए।

- इस कार्यक्रम में ग्रामीण शासन और पर्यावरणीय स्थिरता को आगे बढ़ाने में पंचायती राज संस्थाओं (PRI) की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला गया।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय:

- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 73 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अधिनियमन की याद में दिये जाते हैं, जिसने पंचायतों को स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के रूप में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।

- ये पुरस्कार आमतौर पर हर वर्ष 24 अप्रैल (राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस) को प्रदान किये जाते हैं।

- उद्देश्य:

- इन पुरस्कारों का उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा देना, प्रतिस्पर्द्धा की भावना को बढ़ावा देना तथा पंचायतों को ग्रामीण समुदायों को गुणवत्तापूर्ण शासन और सेवाएँ प्रदान करने में उत्कृष्टता लाने के लिये प्रेरित करना है।

- इन पुरस्कारों को वर्ष 2022 में सतत् विकास लक्ष्यों (SDG) के साथ संरेखित करने के लिये ब्लॉक, ज़िला, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बहु-स्तरीय मूल्यांकन का उपयोग करके नया रूप दिया गया।

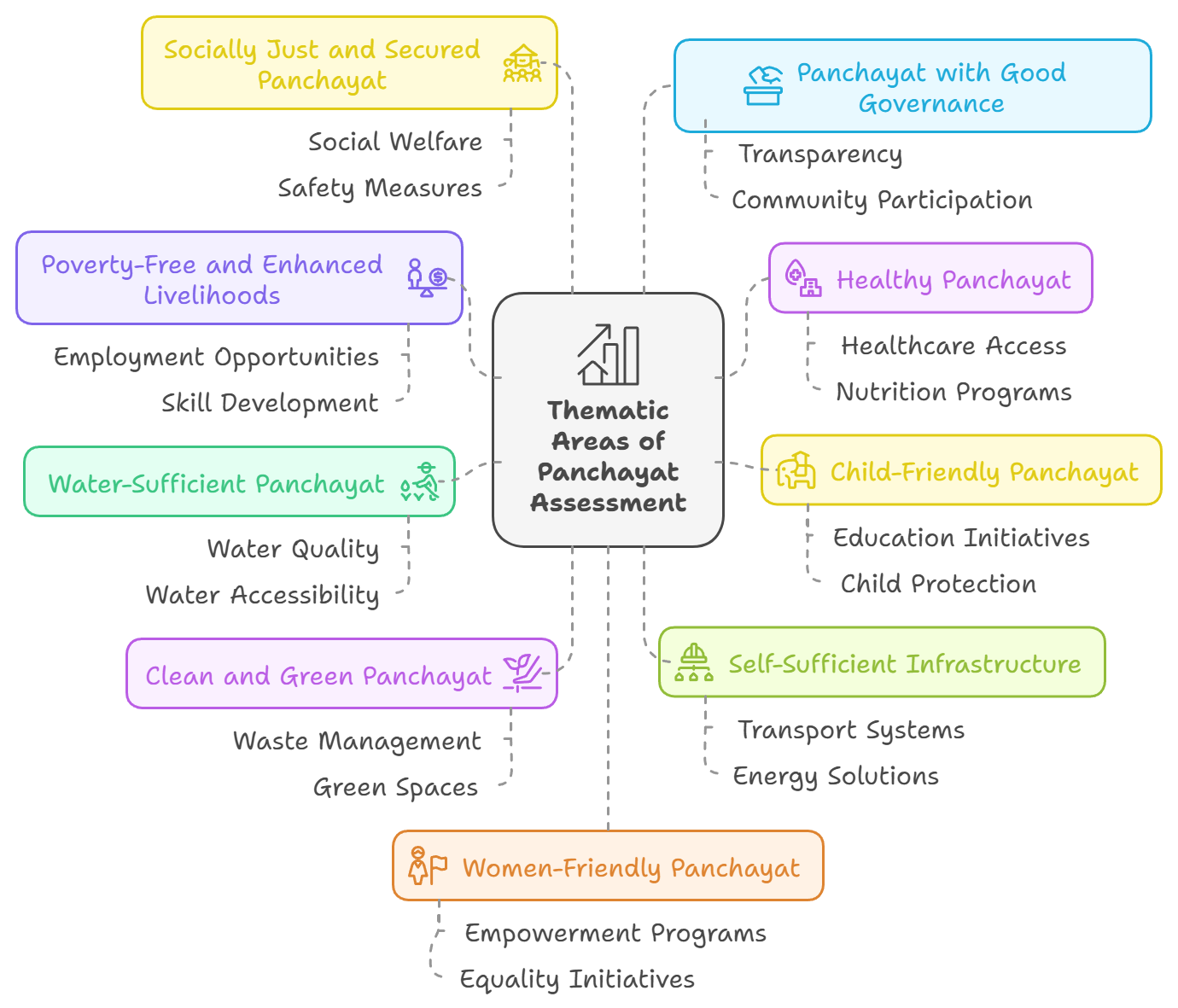

- पंचायतों का मूल्यांकन 9 विषयगत क्षेत्रों पर किया जाता है:

- महत्त्व:

- ये पुरस्कार सामाजिक-आर्थिक विकास, ज़मीनी स्तर पर शासन और LSDG के माध्यम से सतत् विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में पंचायतों की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालते हैं।

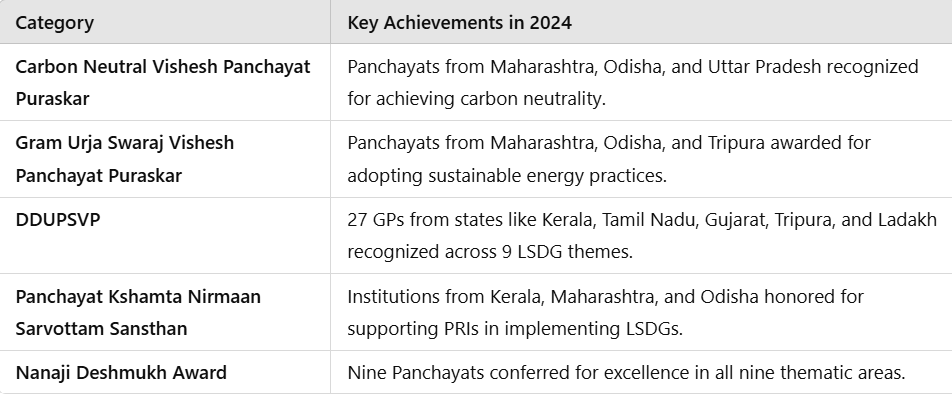

- पुरस्कार की श्रेणियाँ:

- दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत् विकास पुरस्कार (DDUPSVP): SDG (LSDG) के 9 स्थानीयकरण विषयों में से प्रत्येक के तहत शीर्ष 3 ग्राम पंचायत (GP)।

- नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत् विकास पुरस्कार: सभी विषयों में समग्र उत्कृष्टता के लिये शीर्ष 3 ग्राम पंचायतें, ब्लॉक पंचायतें और ज़िला पंचायतें।

- ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार: नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने के लिये ग्राम पंचायतों को मान्यता देता है।

- कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार: शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिये ग्राम पंचायत को पुरस्कार।

- पंचायत क्षमाता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार: LSDG को लागू करने में पंचायतों का समर्थन करने वाली संस्थाओं को सम्मानित करना।

- वर्ष 2024 के पुरस्कार विजेता:

पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित अन्य पहल क्या हैं?

- स्वामित्व योजना:

- स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गाँवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मालिक के लिये "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिससे संपत्ति और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच आसान हो सके।

- इसे वर्ष 2020 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर लॉन्च किया गया था।

- स्वामित्व (ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ गाँवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण) योजना का उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मालिक के लिये "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, जिससे संपत्ति और वित्तीय सेवाओं तक पहुँच आसान हो सके।

- ई-ग्राम स्वराज ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली:

- ई-ग्राम स्वराज एक सरलीकृत अनुप्रयोग है जिसे पंचायती राज संस्थाओं के लिये कार्य-आधारित लेखांकन का प्रबंधन करने, वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिये विकसित किया गया है।

- परिसंपत्तियों की जियो-टैगिंग:

- एम-एक्शनसॉफ्ट (mActionSoft) एक मोबाइल-आधारित समाधान है जिसे पंचायत कार्यों से उत्पन्न परिसंपत्तियों के लिये जियो-टैग (GPS निर्देशांक) के साथ तस्वीरें लेने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- नागरिक चार्टर: पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) ने नागरिकों को कुशल और समय पर सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिये, "मेरी पंचायत मेरा अधिकार - जन सेवाएँ हमारे द्वार" नारे के तहत, नागरिक चार्टर अपलोड करने के लिये पंचायतों के लिये एक मंच पेश किया है।

यूपीएससी के लिये माइंडमैप्स - पंचायतें (राजनीति)

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्रश्न 1. स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है। (2017) (a) संघवाद का उत्तर: (b) प्रश्न 2. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या सुनिश्चित करना है? (2015)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये। (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (c) |

QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

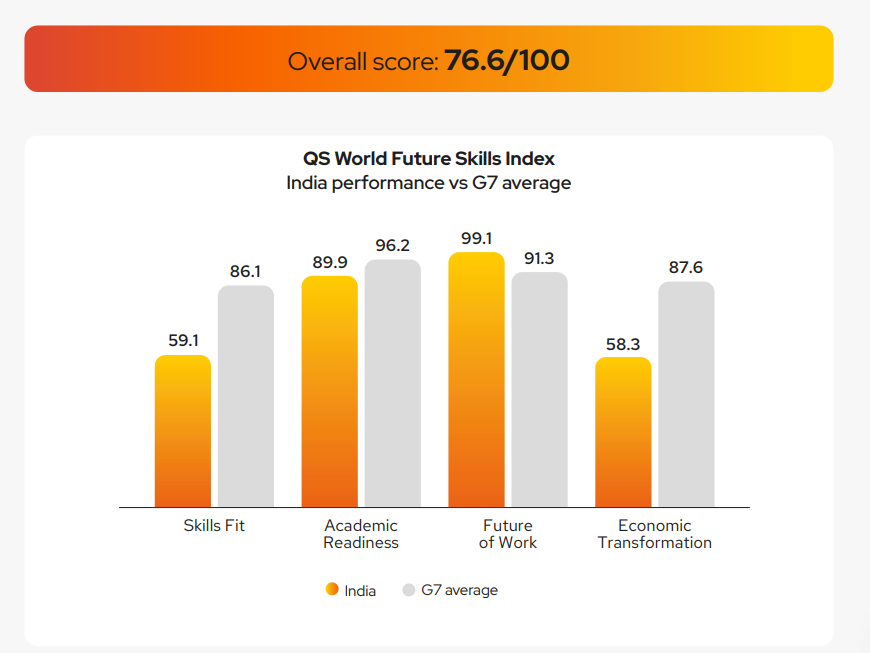

QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक 25वीं रही, जिससे इसे "फ्यूचर स्किल्स कंटेंडर" का स्थान प्राप्त हुआ। इस इंडेक्स के अंतर्गत वैश्विक रोज़गार बाज़ार की उभरती आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संबद्ध देश की तत्परता का मूल्यांकन किया जाता है।

QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स क्या है?

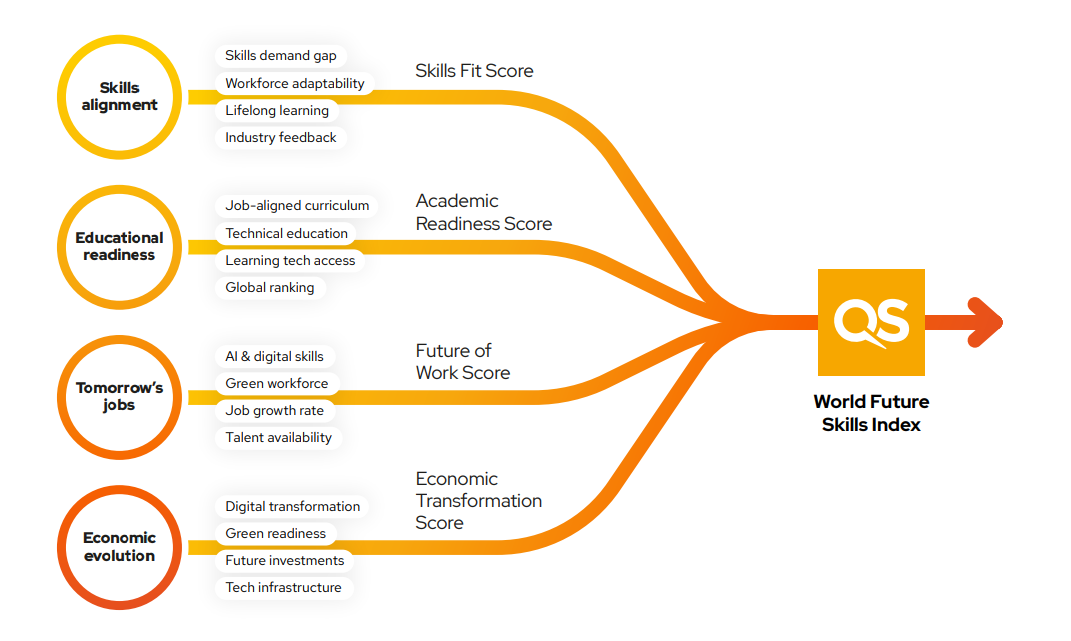

- परिचय: क्वाक्वेरेली साइमंड्स (QS) द्वारा विकसित, इस सूचकांक के अंतर्गत, नवाचार, संधारणीयता और प्रतिभा विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, उभरते वैश्विक रोज़गार बाज़ार की मांगों को पूरा करने में देशों की तत्परता के आधार पर उनका श्रेणीकरण किया जाता है।

- संकेतक: सूचकांक के अंतर्गत चार संकेतकों का उपयोग कर किसी देश की कौशल-संचालित वैश्विक अर्थव्यवस्था में सफल होने की तत्परता को मापा जाता है।

- कौशल अनुरूपता: इसके अंतर्गत यह मापा जाता है कि किसी देश की शिक्षा प्रणाली नियोक्ता की मांग के साथ कितने व्यवस्थित प्रकार से संरेखित है।

- शैक्षणिक तत्परता: यह विशेष रूप से उभरते क्षेत्रों जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल प्रौद्योगिकियों और हरित उद्योगों में छात्रों को भविष्य की नौकरियों के लिये प्रासंगिक कौशल प्रदान करनें में संबद्ध देश की उच्च शिक्षा प्रणालियों की क्षमता को दर्शाता है।

- आर्थिक परिवर्तन: इसके अंतर्गत उत्पादकता, नवाचार और संधारणीयता पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षा, कार्यबल कौशल और औद्योगिक विकास के बीच अन्योन्यक्रिया की जाँच कर आर्थिक परिवर्तनों के प्रति देश की अनुकूलन क्षमता का आकलन किया जाता है।

- रोज़गार का भविष्य: इसमें भविष्य के रोज़गार के लिये देश की तत्परता का आकलन किया जाता है तथा तकनीकी और औद्योगिक परिवर्तनों के लिये अनुकूलनशीलता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है?

- रोज़गार का भविष्य: कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रौद्योगिकियों और हरित उद्योगों जैसे भविष्य-केंद्रित कौशल में तत्परता में भारत का, अमेरिका के बाद, विश्व स्तर पर दूसरा स्थान रहा।

- यह उभरती हुई रोज़गार भूमिकाओं के लिये भारत की मांग-आधारित तत्परता को दर्शाता है।

- शैक्षणिक तत्परता: इसमें भारत का स्थान 26वाँ है, जो उच्च शिक्षा और भविष्य के रोज़गार बाज़ार की मांगों के बीच मध्यम संरेखण को दर्शाता है। नवाचार और अनुकूलनशीलता पर ज़ोर दिया गया किंतु इसका सुदृढ़ीकरण किया जाना आवश्यक है।

- कौशल अनुरूपता: इसमें भारत का स्थान 37वाँ रहा, जो शीर्ष 30 देशों में सबसे निम्न स्थान है। यह कार्यबल के कौशल और नियोक्ता की मांगों के बीच गंभीर अंतराल को दर्शाता है, जो रोज़गार बाज़ार की उभरती आवश्यकताओं के अनुकूल होने में भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के भीतर चुनौतियों को उजागर करता है।

- आर्थिक परिवर्तन: इसमें भारत को 40वाँ स्थान प्राप्त हुआ, जो नवाचार और आर्थिक रणनीतियों को कार्यबल अनुकूलनशीलता के साथ संरेखित करने में चुनौतियों को उजागर करता है।

भविष्य के कौशल विकास से संबंधित भारत की पहल

- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

- हरित कौशल विकास कार्यक्रम

- विषयगत हब (टी-हब)

- स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स (SCGJ)

- कौशल भारत मिशन

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

- संकल्प योजना

- औद्योगिक मूल्य संवर्द्धन हेतु कौशल सुदृढ़ीकरण (STRIVE)

और पढ़ें: फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट, 2025

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? (2019) (a) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उत्तर: (c) |

मारबर्ग वायरस रोग का प्रकोप

स्रोत: डाउन टू अर्थ

तंज़ानिया के कागेरा क्षेत्र में मारबर्ग वायरस रोग (MVD) के संदिग्ध प्रकोप से 8 लोगों की मृत्यु हुई जिससे यह चिंता का विषय बन गया है।

- मारबर्ग वायरस रोग: MVD प्राणघातक रक्तस्रावी (Hemorrhagic) ज्वर है, जो मारबर्ग वायरस के कारण होता है, जिसकी मृत्यु दर 89% है तथा इसके लिये अनुमोदित उपचार का अभाव है।

- लक्षण: इस वायरस के कारण गंभीर लक्षण उत्पन्न होते हैं, जिनमें ज्वर, सिरदर्द, खून की उल्टी और रक्तस्राव शामिल हैं, जो इबोला वायरस के लक्षणों के समान हैं।

- संचरण: मनुष्यों में इसका संचरण फ्रूट बैट (Rousettus aegyptiacus) से होता है और संक्रमित व्यक्तियों के शारीरिक तरल पदार्थ का अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्ष संपर्क होने पर यह संचरित होता है।

- निदान: व्यक्ति में इस रोग की पुष्टि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन (RT-PCR) जैसे परीक्षणों का उपयोग करके की जाती है।

- तंज़ानिया: तंज़ानिया (पूर्व में तंगानिका) पूर्वी अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है और इसमें ज़ांज़ीबार, पेम्बा और माफ़िया द्वीप शामिल हैं।

- इसकी सीमा हिंद महासागर सहित आठ देशों से लगती है।

- यह अफ्रीका की तीन सबसे बड़ी झीलों से परिवेशित है, जिनमें विक्टोरिया झील (अलवणीय जल की विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील), तांगानिका झील और न्यासा झील शामिल हैं।

और पढ़ें: भारत तंज़ानिया संबंध

फोनियो मिलेट

स्रोत: डाउन टू अर्थ

फोनियो, पश्चिम अफ्रीका (जैसे, घाना) का प्राचीन मिलेट अथवा कदन्न है जो, जलवायु परिवर्तनों के प्रति आघात सहनीयता, सुकर जुताई और जल की न्यूनतम आवश्यकता के साथ अल्प उपजाऊ भूमि में वृद्धि की क्षमता के लिये जाना जाता है।

- इसकी अनुकूलनशीलता और पोषण मान के कारण इसे प्रायः चमत्कारिक अनाज की संज्ञा दी जाती है।

- परंपरागत रूप से फोनियो की खेती फुलानी जनजाति द्वारा की जाती है, जो अफ्रीका की सबसे बड़ी घुमंतू जनजाति है।

- यह अत्यधिक बहु उपयोगी है और इसका उपयोग सलाद, दलिया, पास्ता, ब्रेड में किया जा सकता है या साइड डिश के रूप में परोसा जा सकता है।

- इसकी खेती शुष्क और अद्ध-शुष्क क्षेत्रों में की जा सकती है और इसकी जल खपत बहुत अधिक नहीं होती है।

- यह भारतीय कदन्न जैसे सिकिया और रायशान के समान है। सिकिया, बैगा जनजाति का प्रमुख कदन्न है और इसकी खेती मध्य प्रदेश के कुछ भागों में की जाती है।

- संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन्न वर्ष घोषित किया गया है।

- किसानों द्वारा अल्प लाभ अर्जन के कारण कदन्न उत्पादन को प्राथमिकता नहीं दी जाती है। उदाहरण के लिये, ओडिशा की नियमगिरि पर्वतों में, लाभ अर्जन के कारण कदन्न के स्थान पर अनानास की खेती की जा रही है।

और पढ़ें: भारत की मिलेट क्रांति

नगालैंड के सीमांत क्षेत्र की मांग

स्रोत: द हिंदू

गृह मंत्रालय (MHA) ने ईस्टर्न नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइज़ेशन (ENPO) द्वारा प्रस्तावित फ्रंटियर नगालैंड क्षेत्र (Frontier Nagaland Territory- FNT) में स्वायत्तता की मांग पर सहमति व्यक्त की है।

नगालैंड का सीमांत क्षेत्र (FNT)

- परिचय:

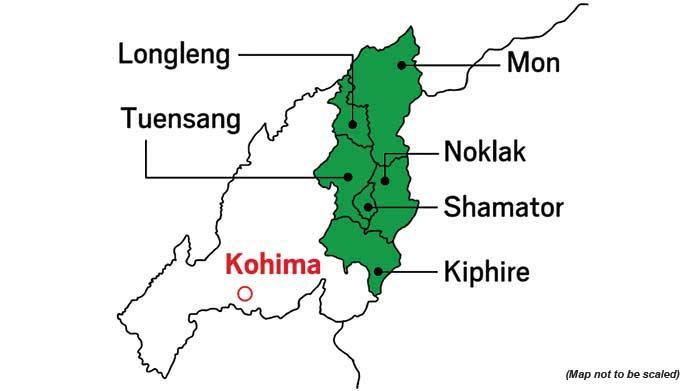

- FNT एक प्रस्तावित प्रशासनिक क्षेत्र है जिसकी मांग ENPO द्वारा नगालैंड के 6 पूर्वी ज़िलों- किफिर, लोंगलेंग, मोन, नोकलाक, शामटोर और तुएनसांग में विकासात्मक असंतुलन का समाधान करने के उद्देश्य से की गई थी।

- उद्देश्य:

- इसका उद्देश्य बेहतर प्रशासन और "विकास असंतुलन" का समाधान करने हेतु केंद्रित संसाधन आवंटन को संभव बनाते हुए उक्त ज़िलों को कार्यकारी, विधायी और वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करना है।

- महत्त्व:

- इन ज़िलों में 7 नगा जनजातियाँ (कोन्याक, खियामनियुंगन, चांग, संगतम, तिखिर, फोम और यिमखिउंग) पाई जाती हैं जो नगालैंड की कुल जनसंख्या का 30% हैं और कुल 60 विधानसभा सीटों में से 20 सीटें यहाँ से हैं।

- पृष्ठभूमि:

- पूर्वी नगालैंड के लिये एक अलग राज्य की मांग वर्ष 2010 से शुरू हुई थी, जिसका नेतृत्व ENPO ने संबद्ध क्षेत्र में विकास संबंधी गंभीर अभाव का हवाला देते हुए किया था।

नगालैंड:

- 1947 में स्वतंत्रता पश्चात् भी नगा क्षेत्र असम का हिस्सा बना रहा। इसे 1 दिसंबर 1963 को नगालैंड राज्य अधिनियम, 1962 के तहत एक राज्य के रूप में मान्यता दी गई।

और पढ़ें: नगालैंड राज्य दिवस

ISRO का तीसरा लॉन्च पैड

स्रोत: पी.आई.बी.

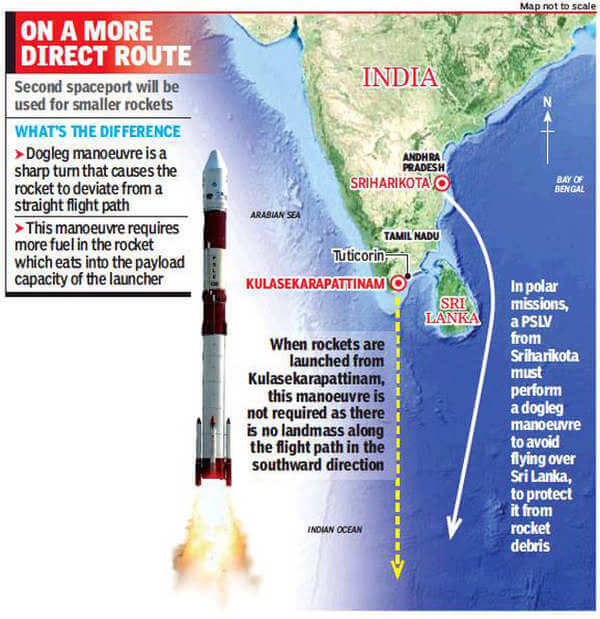

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में भारत के पहले लॉन्चपोर्ट (दूसरा लॉन्चपोर्ट- कुलशेखरपट्टिनम) सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) में तीसरे लॉन्च पैड (TLP) की स्थापना की स्वीकृति दे दी है।

- तीसरे लॉन्च पैड में निम्न भू कक्षा में 30,000 टन भार वाले अंतरिक्ष यान का वहन करने की क्षमता होगी।

- इसे NGLV, अर्द्ध क्रायोजेनिक चरणों वाले LVM3 यानों और स्केल-अप NGLV विन्यास में सहायता के लिये डिज़ाइन किया गया है।

- वर्तमान में, ISRO दो लॉन्च पैडों का उपयोग करता है, अर्थात् प्रथम लॉन्च पैड (FLP) और द्वितीय लॉन्च पैड (SLP)।

- FLP को PSLV के लिये क्रियान्वित किया गया था तथा यह PSLV और SSLV दोनों के प्रक्षेपणों में सहायता प्रदान करता है।

- SLP को मुख्य रूप से GSLV और LVM3 के लिये स्थापित किया गया किंतु इसको PSLV के लिये पूर्तिकर/अतिरिक्त विकल्प के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है।

- इसकी सहायता से चंद्रयान-3 मिशन सफलतापूर्वक प्रमोचन किया गया था और आगामी गगनयान मिशन की तैयारी की जा रही है।

- भविष्य की कार्यनीति: भारत की कार्यनीति में वर्ष 2040 तक मानवयुक्त चंद्र लैंडिंग और वर्ष 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (BAS) स्थापित करना शामिल है, जिसके लिये ऐसे भारी प्रक्षेपण यानों की आवश्यकता होगी, जिन्हें मौजूदा पैडों में समायोजित नहीं किया जा सकता।

- वर्ष 2024 में , वाणिज्यिक, ऑन-डिमांड और लघु उपग्रह (SSLV) प्रक्षेपणों और श्रीलंका के ऊपर डॉगलेग पैंतरेबाज़ी से बचने के लिये कुलसेकरपट्टिनम, तमिलनाडु में ISRO के दूसरे रॉकेट लॉन्चपोर्ट की आधारशिला रखी गई।

और पढ़ें: तमिलनाडु में नया रॉकेट लॉन्चपोर्ट