रैपिड फायर

V2G प्रौद्योगिकी

स्रोत: द हिंदू

केरल ने IIT बॉम्बे के सहयोग से व्हीकल-टू-ग्रिड (V2G) प्रौद्योगिकी की क्षमता का पता लगाने के लिये एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।

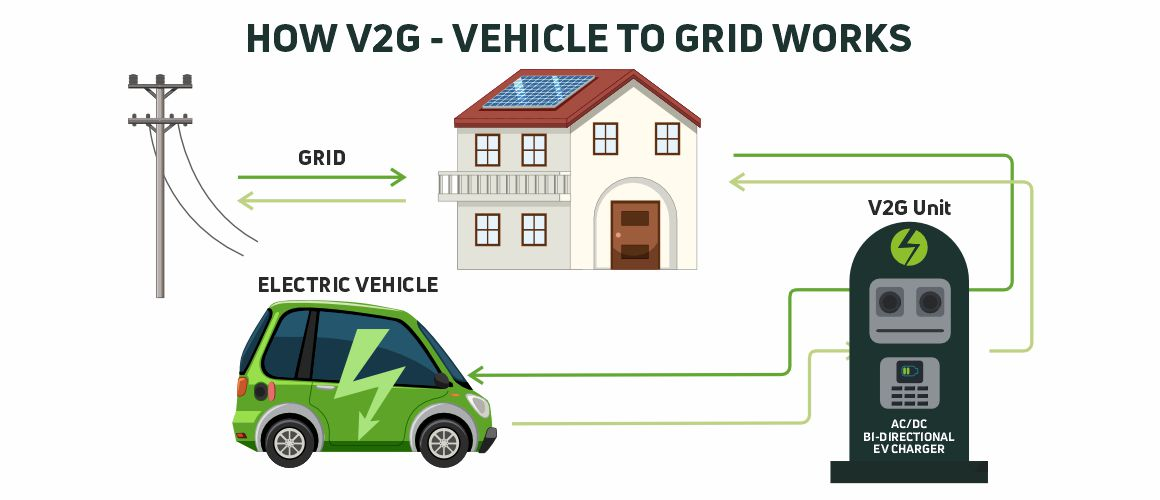

- V2G के बारे में: यह इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की बैटरियों को उपयोग में न होने पर ग्रिड में विद्युत् वापस करने में सक्षम बनाता है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण को समर्थन मिलता है और ग्रिड स्थिरता बढ़ती है।

- मोड: इसके दो मोड हैं:

- ग्रिड-टू-व्हीकल (G2V): ग्रिड पावर का उपयोग करके इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करना।

- व्हीकल-टू-ग्रिड (V2G): EV पावर को ग्रिड में वापस भेजना।

- आवश्यकता: EV उपयोगकर्त्ता नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में उतार-चढ़ाव के दौरान सेवाएँ प्रदान करते हैं और विकेंद्रीकृत भंडारण संसाधन के रूप में कार्य करते हैं, तथा आवश्यकता पड़ने पर आपातकालीन विद्युत् उपलब्ध कराते हैं।

- V2G का अंगीकरण: वैश्विक स्तर पर, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड EV मालिकों को अधिकतम मांग के दौरान विद्युत् की आपूर्ति के लिये क्षतिपूर्ति देने में अग्रणी हैं।

- भारत V2G अपनाने के प्रारंभिक चरण में है, तथा मुख्य रूप से EV चार्जिंग अवसंरचना पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

- केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) ने रिवर्स चार्जिंग पर एक समिति की स्थापना की है, जिसका नेतृत्व इसके अध्यक्ष करेंगे।

और पढ़ें: नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2024

रैपिड फायर

शिंकानसेन ट्रेनें और बुलेट ट्रेन परियोजना

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड

जापान वर्ष 2026 तक भारत को दो निःशुल्क शिंकानसेन ट्रेन सेट (E5 और E3 शृंखला) प्रदान करेगा।

- शिंकानसेन ट्रेन (E5 शृंखला): इसका उपयोग वर्ष 2011 से जारी है। 320 किमी/घंटा की गति के साथ, इसे शुरू में भारत की पहली बुलेट ट्रेन लाइन के लिये चुना गया था।

- अपने वायुगतिकीय डिज़ाइन, उन्नत सुरक्षा प्रणालियों और सुगम सवारी गुणवत्ता के लिये जाना जाने वाला यह हाई-स्पीड रेल प्रौद्योगिकी का अत्याधुनिक उदाहरण है।

- शिंकानसेन ट्रेन (E3 शृंखला): यह अपेक्षाकृत धीमा और पुराना मॉडल है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से मिनी-शिंकानसेन सेवाओं के लिये किया जाता है, इसमें E5 शृंखला के समान विशेषताएँ हैं, जैसे सुरक्षा तंत्र।

- बुलेट ट्रेन परियोजना (मुंबई-अहमदाबाद): राष्ट्रीय हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) द्वारा कार्यान्वित इस परियोजना में जापानी शिंकानसेन प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है।

- इस परियोजना को जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) द्वारा वित्त पोषित किया गया है, जो लागत का लगभग 80% वहन करती है।

- इस परियोजना को शुरू में वर्ष 2022 तक पूरा किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, लेकिन अब इसकी समय-सीमा में विस्तार कर इसे वर्ष 2028 कर दिया गया है।

- मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर भारत की राष्ट्रीय रेल योजना (NRP) 2030 का हिस्सा है।

और पढ़ें: भारतीय रेलवे का पुनरुद्धार, भारत-जापान संबंध

रैपिड फायर

बनारसी शहनाई को GI टैग

स्रोत: द हिंदू

वाराणसी की बनारसी शहनाई को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग प्रदान किये जाने के साथ यहाँ की समृद्ध सांस्कृतिक और शिल्प विरासत को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई।

परिचय:

- यह एक परंपरागत सुषिर वाद्य यंत्र है जिसका गहन संबंध भारतीय शास्त्रीय संगीत के बनारस घराने से है।

- इसे राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के माध्यम से प्राप्त हुई, जिन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर शहनाई का वादन किया था।

- उन्होंने वर्ष 1937 में कलकत्ता अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में अपने प्रदर्शन से शहनाई को भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रमुखता प्रदान की।

- उन्हें वर्ष 2001 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया ।

- यह वाद्य यंत्र दिव्य और शुभ माना जाता है, जिसका वादन सामान्यतः विवाह, धार्मिक समारोहों और मंदिर अनुष्ठानों में किया जाता है।

- भौगोलिक संकेतक (GI) टैग:

- GI टैग एक नाम अथवा चिह्न है जिसका उपयोग उन विशिष्ट उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान अथवा उत्पत्ति से संबंधित होते हैं।

- GI टैग द्वारा केवल अधिकृत उपयोगकर्त्ता अथवा भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों द्वारा ही संबंधित लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति सुनिश्चित होती है।

- यह दूसरों द्वारा उत्पाद की नकल किये जाने से भी संरक्षण प्रदान करता है।

- एक पंजीकृत GI की वैधता 10 वर्षों के लिये होती है तथा इसे नवीनीकृत किया जा सकता है।

- GI पंजीकरण की देखरेख वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा की जाती है।

- GI टैग द्वारा केवल अधिकृत उपयोगकर्त्ता अथवा भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों द्वारा ही संबंधित लोकप्रिय उत्पाद नाम का उपयोग करने की अनुमति सुनिश्चित होती है।

- GI टैग एक नाम अथवा चिह्न है जिसका उपयोग उन विशिष्ट उत्पादों पर किया जाता है जो किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान अथवा उत्पत्ति से संबंधित होते हैं।

- विधिक ढाँचा:

और पढ़ें: 17 से अधिक उत्पादों हेतु GI टैग

-min.jpg)