पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना

स्रोत: पी.आई.बी.

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिये परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) और यूटिलिटी-लेड एग्रीगेशन (ULA) मॉडल का विवरण दिया गया है।

- ये दिशा-निर्देश योजना के राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से छतों पर सौर ऊर्जा पैनल संस्थापित करने के मौजूदा उपभोक्ता-संचालित कार्यान्वयन के पूरक होंगे।

योजना के दिशा-निर्देशों से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- सोलर पैनल संस्थापना के दो मॉडल:

- नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी (RESCO) मॉडल: इसके अंतर्गत तीसरे पक्ष की संस्थाएँ छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र संस्थापित करने में निवेश करती हैं। इसमें उपभोक्ताओं को बिना किसी अग्रिम लागत दिये केवल उपभोग की गई बिजली के लिये भुगतान करना पड़ता है। अतिरिक्त बिजली का विक्रय DISCOM को किया जा सकता है।

- उपयोगिता आधारित एकत्रीकरण (ULA) मॉडल: इसमें विद्युत वितरण कंपनियाँ (DISCOM) या राज्य द्वारा नामित संस्थाएँ आवासीय घरों के छत पर सौर प्रणाली संस्थापित करती हैं।

- भुगतान सुरक्षा तंत्र (PSM): RESCO-आधारित रूफटॉप सोलर मॉडल में निवेश को जोखिम मुक्त करने के लिये 100 करोड़ रुपए का PSM कोष स्थापित किया गया है। अतिरिक्त अनुदान के साथ इसका वर्द्धन किया जा सकता है जो कि मंत्रालय की स्वीकृति के अध्यधीन है।

पीएम-सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना संबंधी मुख्य तथ्य क्या हैं?

- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) द्वारा फरवरी 2024 में शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य छतों पर सौर पैनल संस्थापित कर एक करोड़ घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है।

- इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपए है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है।

- इसके अंतर्गत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाती है तथा संस्थापना लागत के लिये 40% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है, जिससे संपूर्ण देश में सौर ऊर्जा को व्यापक रूप से अपनाने को बढ़ावा मिलता है।

- इस योजना का परिव्यय 75,021 करोड़ रुपए है और इसे वित्त वर्ष 2026-27 तक लागू किया जाना है।

- पात्रता: भारतीय नागरिक, मकान मालिक, वैध बिजली कनेक्शन, परिवार द्वारा सौर पैनल से संबंधित किसी अन्य सब्सिडी का लाभ न उठाया गया हो।

- कार्यान्वयन: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (NPIA) और राज्य स्तर पर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIA) द्वारा किया जाता है।

- प्रमुख प्रावधान:

- केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA): राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से छत पर सौर पैनल स्थापित करने के लिये आवासीय उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- आदर्श सौर ग्राम: इसके तहत प्रति ज़िले एक आदर्श सौर ग्राम का निर्माण करना एवं सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना शामिल है।

- 5,000 (या विशेष राज्यों में 2,000) से अधिक आबादी वाले गाँव चयन के पात्र हैं और ज़िला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा पहचान किये जाने के छह महीने बाद नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है।

- प्रत्येक ज़िले में सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वाले गाँव को एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है।

- 5,000 (या विशेष राज्यों में 2,000) से अधिक आबादी वाले गाँव चयन के पात्र हैं और ज़िला स्तरीय समिति (DLC) द्वारा पहचान किये जाने के छह महीने बाद नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है।

- अपेक्षित परिणाम:

- इस योजना से रूफटॉप प्रणालियों की पूर्ण अवधि में कार्बन उत्सर्जन में 720 मिलियन टन की कमी आने का अनुमान है।

- विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स एवं परिचालन जैसे क्षेत्रों में 17 लाख प्रत्यक्ष रोज़गार सृजित होने का अनुमान है।

- यह योजना आवासीय रूफटॉप प्रणालियों के माध्यम से भारत की सौर ऊर्जा क्षमता में 30 गीगावाट का योगदान देने पर केंद्रित है।

- इसके तहत परिवार अधिशेष बिजली को DISCOM को बेचकर आय अर्जित कर सकते हैं, जिसमें 3 किलोवाट की रूफटॉप प्रणाली से प्रतिमाह 300 यूनिट से अधिक बिजली उत्पादित की जा सकती है।

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (IREDA) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2015)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (A) केवल 1 उत्तर: C |

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025

स्रोत: लाइव मिंट

चर्चा में क्यों?

विश्व आर्थिक मंच (WEF) द्वारा 20वीं वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जारी की गई।

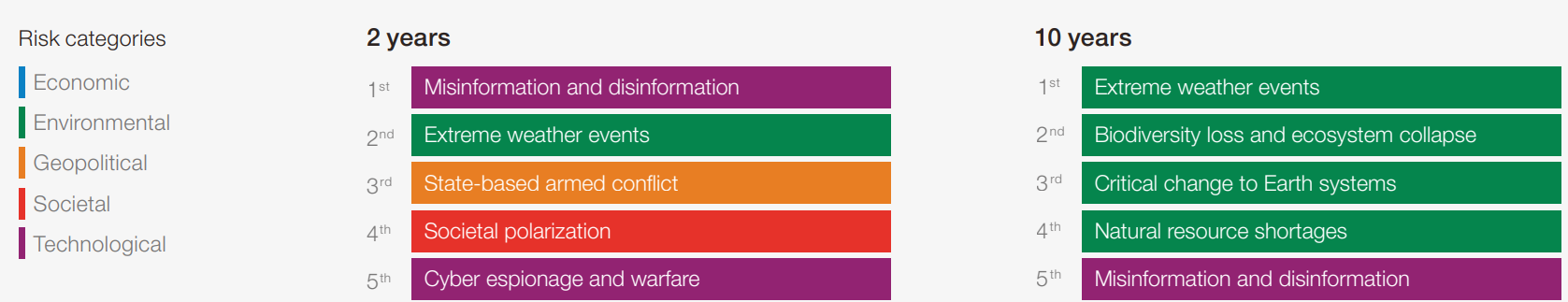

नोट: वैश्विक जोखिम रिपोर्ट WEF द्वारा प्रकाशित एक वार्षिक रिपोर्ट है। यह अल्पकालिक (2 वर्ष) और दीर्घकालिक (10 वर्ष) अवधि में प्रत्याशित सबसे अधिक दबाव वाले वैश्विक जोखिमों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है।

- वैश्विक जोखिम किसी घटना द्वारा वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद, जनसंख्या या प्राकृतिक संसाधनों को महत्त्वपूर्ण रूप से नुकसान पहुँचाने की संभावना है।

वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं?

- भारत के लिये शीर्ष जोखिम: रिपोर्ट में भारत के लिये शीर्ष पाँच जोखिमों पर प्रकाश डाला गया है जिनमें जल आपूर्ति की कमी, झूठी जानकारी और भ्रामक प्रचार, मानव अधिकारों तथा नागरिक स्वतंत्रता का हनन, प्रदूषण (वायु, जल और मिट्टी), और श्रम एवं प्रतिभा की कमी शामिल हैं।

- शीर्ष वैश्विक जोखिम:

- तात्कालिक जोखिम (अगले 2 वर्ष): झूठी और भ्रामक जानकारी, चरम मौसम की घटनाएँ और राज्य आधारित सशस्त्र संघर्ष।

- दीर्घकालिक जोखिम (अगले 10 वर्ष): चरम मौसम की घटनाएँ, जैव विविधता की हानि और पारिस्थितिकी तंत्र का पतन तथा पृथ्वी प्रणालियों में महत्त्वपूर्ण परिवर्तन।

- भू-राजनीतिक सहयोग: बढ़ती अमेरिकी-चीन प्रतिद्वंद्विता के बीच भारत और खाड़ी देश प्रमुख बहुपक्षीय विकल्प के रूप में उभर रहे हैं, जो तनाव कम करने और सहयोग को बढ़ावा देने के लिये पश्चिम और पूर्व के बीच एक मार्ग का कार्य कर रहे हैं।

- व्यापार संरक्षणवाद: अमेरिका का मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम, 2022 और भारत में मेक इन इंडिया भू-आर्थिक टकराव तथा व्यापार संरक्षणवाद की बढ़ती प्रवृत्ति को उज़ागर करता है।

- सब्सिडी और औद्योगिक नीति जैसी गैर-टैरिफ बाधाएँ संरक्षणवाद के प्रमुख चालक के रूप में उभर रही हैं।

- बहुपक्षीय समाधान: बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक विश्वास में कमी और जलवायु संकट के लिये सीमाओं के पार सहयोग प्राप्त करने हेतु बहुपक्षीय समाधान की आवश्यकता है।

विश्व आर्थिक मंच (WEF)

- परिचय: WEF सार्वजनिक-निजी सहयोग पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

- इसमें अनेक वैश्विक नेता शामिल होते हैं जो उद्योगों, क्षेत्रों और वैश्विक स्तर की कार्यसूची तैयार करते हैं।

- स्थापना: इसकी स्थापना वर्ष 1971 में क्लॉस श्वाब द्वारा यूरोपीय प्रबंधन फोरम के रूप में की गई थी और WEF शेयरधारकों के लिये न केवल अल्पकालिक लाभ पर बल्कि सभी हितधारकों के लिये दीर्घकालिक लाभ पर ज़ोर देता है।

- विकास: 1973 में, WEF ने आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर कार्य किया। इसने वर्ष 1975 में विश्व की अग्रणी 1,000 कंपनियों के लिये सदस्यता शुरू की।

- वर्ष 1987 में इसे विश्व आर्थिक मंच का नाम दिया गया, जिससे संवाद के लिये एक मंच के रूप में इसकी भूमिका व्यापक हो गई। वर्ष 2015 में इसे एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता दी गई।

- प्रमुख रिपोर्टें: WEF द्वारा जारी की जाने वाली प्रमुख रिपोर्ट हैं- वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक जोखिम रिपोर्ट और वैश्विक यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? (2019) (a) अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक' का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017) (a) विश्व आर्थिक मंच उत्तर: (a) |

राज्य संप्रतीक

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) से अनुमोदन के बाद त्रिपुरा द्वारा अपने पहले आधिकारिक राज्य संप्रतीक का अनावरण किया गया, जिससे इस मुद्दे पर विमर्श को बढ़ावा मिला है।

- त्रिपुरा सरकार के संप्रतीक/प्रतीक के प्रस्ताव को भारत का राज्य संप्रतीक (प्रयोग का विनियमन) नियम, 2007 के नियम 4(2) के अंतर्गत अनुमोदित किया गया है।

राज्य के ध्वज, प्रतीक और गीत से संबंधित प्रावधान क्या हैं?

- राज्य ध्वज: भारत में राज्यों का अपना राज्य ध्वज हो सकता है, जब तक कि वह संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950, भारतीय ध्वज संहिता, 2002 और राष्ट्र-गौरव अपमान-निवारण अधिनियम, 1971 के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का स्थान न ले ले या उसका विरोधाभाषी न हो।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने S. R. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले 1994 में फैसला दिया था कि राज्य अपने स्वयं के झंडे रख सकते हैं, जब तक उससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो।

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत के संविधान द्वारा राज्यों को अपने स्वयं के ध्वज अपनाने पर रोक नहीं लगाई गई है।

- इसने कहा कि राज्य ध्वज को हमेशा राष्ट्रीय ध्वज के नीचे फहराया जाना चाहिये और यह उसके साथ नहीं फहराया जा सकता है तथा इसका उपयोग आधिकारिक या वैधानिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है।

- भारत के सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने S. R. बोम्मई बनाम भारत संघ मामले 1994 में फैसला दिया था कि राज्य अपने स्वयं के झंडे रख सकते हैं, जब तक उससे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान न हो।

- राज्य प्रतीक: भारत का राज्य प्रतीक, भारत के राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विनियमित होता है।

- भारत में राज्य अपना प्रतीक चिह्न अपना सकते हैं, लेकिन राज्य प्रतीकों के लिये उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी पड़ती है।

- राज्य के प्रतीकों के अधिकृत उपयोगों में आधिकारिक मुहरें, स्टेशनरी, वाहन और प्रमुख सार्वजनिक भवन शामिल हैं। व्यक्तिगत, संगठनात्मक या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये अनधिकृत उपयोग सख्त वर्जित है।

- राज्य गीत: भारत में राज्य गीतों पर एक समान कानून का अभाव है, जिन्हें आमतौर पर राज्य विधानसभाओं या कार्यपालिकाओं द्वारा अनुमोदित किया जाता है। ये गीत राज्य की विरासत को दर्शाते हैं तथा आधिकारिक कार्यक्रमों में गाए जाते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रगान का सम्मान सुनिश्चित होता है।

- उदाहरण: पश्चिम बंगाल ने पोइला बैसाख (बैसाख के बंगाली महीने का पहला दिन) को राज्य दिवस (या बांग्ला दिवस) के रूप में घोषित किया, और रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित बांग्लार माटी बांग्लार जल को राज्य गीत के रूप में घोषित किया।

नोट: संविधान का अनुच्छेद 51A (मौलिक कर्त्तव्य) नागरिकों पर उनके मौलिक कर्त्तव्यों के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय और राज्य प्रतीकों का सम्मान करने का नैतिक कर्त्तव्य डालता है।

- अनुच्छेद 51A (a): संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना।

संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 क्या है?

- परिचय:

- संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 उचित अनुमति के बिना निजी संस्थाओं द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये राष्ट्रीय प्रतीकों, नामों और चिह्नों के अनधिकृत उपयोग पर प्रतिबंध लगाता है।

- यह अधिनियम राज्य प्रतीकों पर भी लागू होता है, जिसका अर्थ है कि राज्य के प्रतीकों और नामों को भी इस कानून के तहत संरक्षित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य प्रतीकों का उचित प्राधिकरण के बिना वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिये दुरुपयोग न किया जाए।

- अनुचित उपयोग का निषेध:

- अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अनुसूची में सूचीबद्ध नामों या प्रतीकों अथवा उनकी प्रतिकृति का, व्यापार, कारोबार, पेशे, या ट्रेडमार्क/पेटेंट के रूप में, केंद्र सरकार अथवा किसी प्राधिकृत अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना उपयोग किया जाना प्रतिबंधित है।

भारतीय झंडा संहिता, 2002

- परिचय:

- भारतीय झंडा संहिता, 2002 में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शन और फहराने के नियमों का उल्लेख किया गया है ।

- यह राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 द्वारा अधिनियमित है।

- प्रमुख प्रावधान:

- सामग्री और निर्माण:

- राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काते गए, हाथ से बुने हुए या मशीन से बने सामग्रियों जैसे कपास, पॉलिएस्टर, ऊन या रेशम से बना होना चाहिये। दिसंबर 2021 के संशोधन के पश्चात् पॉलिएस्टर और मशीन से बने झंडों को अनुमति दी गई है।

- आरोहण एवं प्रदर्शन:

- व्यक्ति, संगठन या संस्थाएँ किसी भी दिन सम्मान के साथ ध्वज फहरा सकते हैं। जुलाई 2022 में संशोधन के तहत इसे खुले में या निजी संपत्तियों पर दिन-रात फहराने की अनुमति दी गई है।

- डिज़ाइन और आयाम:

- झंडा आयताकार होना चाहिये, जिसकी लंबाई-चौड़ाई का अनुपात 3:2 होना चाहिये।

- प्रतिबंध:

- ध्वज को अन्य झंडों के साथ एक ही ध्वजारोहण केंद्र से नहीं फहराया जा सकता।

- इसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि जैसे गणमान्य व्यक्तियों के अलावा अन्य किसी के वाहन पर नहीं फहराया जा सकता।

- किसी अन्य ध्वज या पताका को राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर या बगल में नहीं रखा जाना चाहिये।

- सामग्री और निर्माण:

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? (2021) (a) पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किया। उत्तर: (c) |

सेमी-डिराक फर्मियन और मूलभूत कण

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

कोलंबिया विश्वविद्यालय और पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के भौतिकविदों ने एक विशेष कण की खोज की है जिसे सेमी-डिराक फर्मियन के नाम से जाना जाता है।

- इस खोज से न केवल मूलभूत कणों के गुणों के बारे में नई अंतर्दृष्टि मिलेगी बल्कि क्वांटम भौतिकी के लिए भी इसके संभावित निहितार्थ हैं।

सेमी-डिराक फर्मियन क्या है?

- परिचय: सेमी-डिराक फर्मियन एक ऐसा कण है जिसमें एक दिशा में चलते समय द्रव्यमान होता है लेकिन लंबवत दिशा में नहीं (जो एक विशेष व्यवहार है) होता है। इसकी खोज क्रिस्टलीय पदार्थ ज़िरकोनियम सिलिकॉन सल्फाइड (ZrSiS) में की गई थी।

- डिराक फर्मियन बनाम सेमी-डिराक फर्मियन:

- डिराक फर्मियन: इनमें द्रव्यमान होता है और ये अपने प्रतिकणों से भिन्न होते हैं।

- सेमी-डिराक फर्मियन: इनमें निश्चित दिशात्मक अक्षों पर द्रव्यमान होता है और ये विभिन्न परिस्थितियों में अलग-अलग व्यवहार कर सकते हैं। यह विशेष द्रव्यमान व्यवहार विशिष्ट सामग्रियों में विद्युत तथा चुंबकीय बलों के साथ उनकी अंतःक्रिया के कारण होता है।

- क्वासिपार्टिकल्स: सेमी-डिराक फर्मियन एक क्वासिपार्टिकल है, जिसका अर्थ है कि यह विशिष्ट परिस्थितियों में एकल कण की तरह व्यवहार करता है लेकिन यह कई ऊर्जा पैकेटों या कणों (प्रोटॉन के समान) से बना होता है।

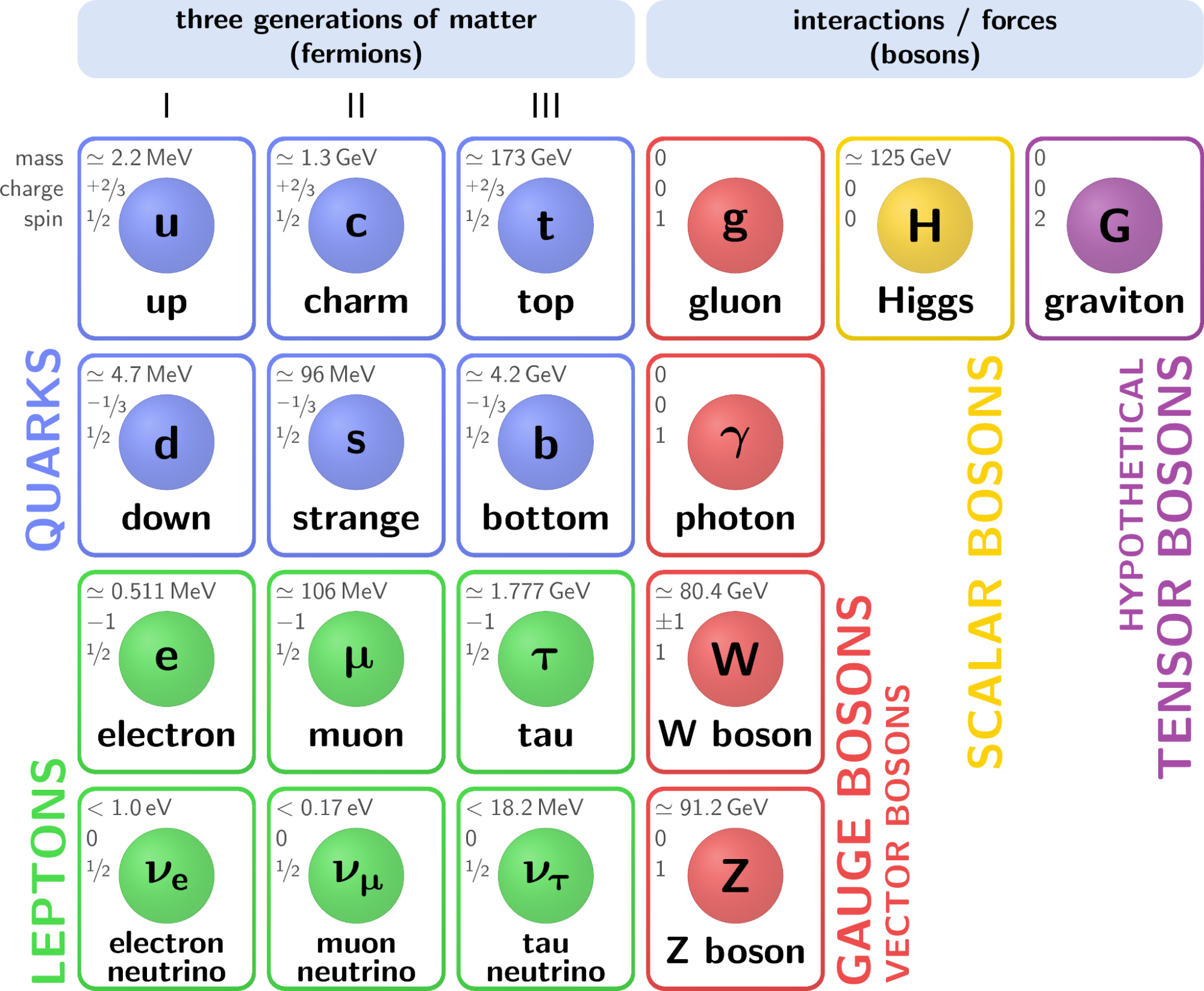

मूल कण क्या हैं?

- मूलभूत कण या प्राथमिक कण से परमाणुओं का निर्माण होता है तथा इनमें आंतरिक संरचना का अभाव होता है।

- कण भौतिकी के मानक मॉडल द्वारा 17 मूल कणों की व्याख्या होती है, जिन्हें फर्मियन और बोसॉन में विभाजित किया गया है, जो गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर पदार्थ और ऊर्जा के निर्माण खंड हैं।

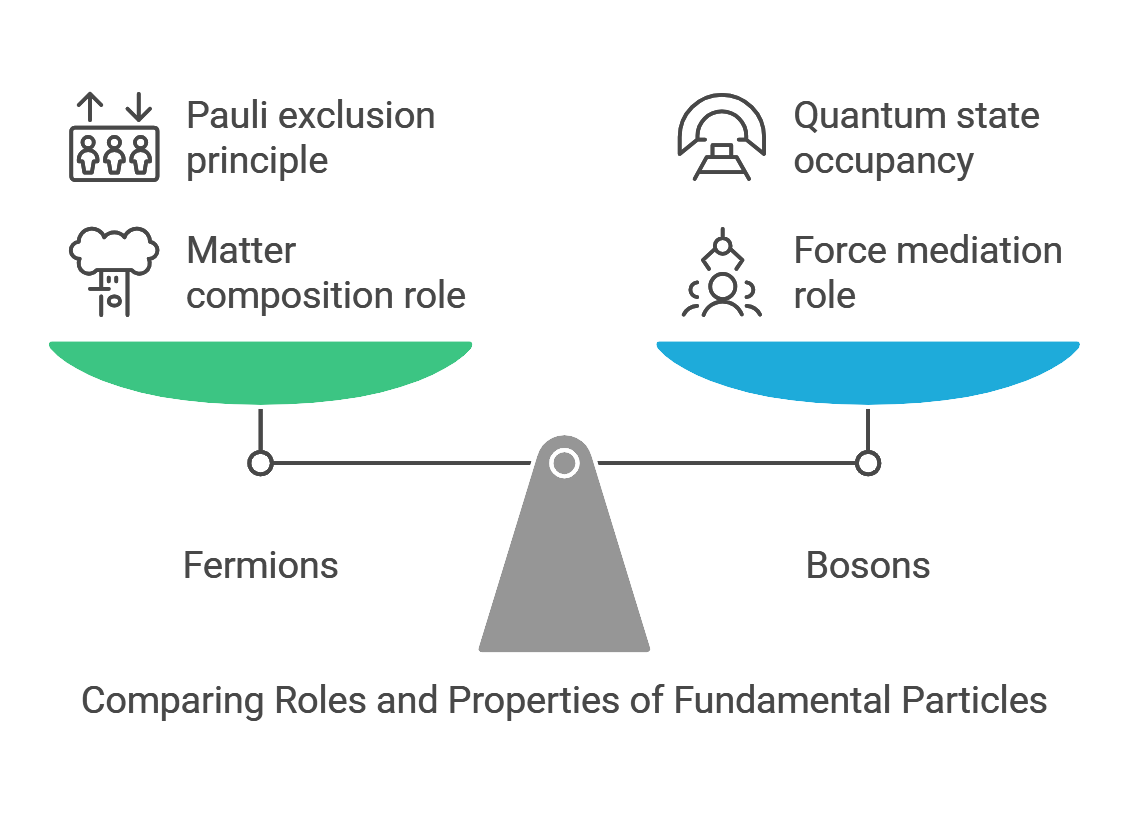

- फर्मियन और बोसॉन:

- फर्मियन: ये कण द्रव्य का निर्माण करते हैं और पाउली अपवर्जन सिद्धांत का पालन करते हैं (कोई भी दो फर्मियन एक ही क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते), जो उन्हें अपना रूप बनाए रखने और नष्ट न होने में मदद करता है।

- इनमें विषम अर्द्ध-पूर्णांक स्पिन (कोणीय गति) (1/2, 3/2, और 5/2) होते हैं।

- इनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रिनो और क्वार्क शामिल हैं। ये हमारे आस-पास विद्यमान हर चीज़ के मूल रचक खंड हैं।

- फर्मियन को इसके अतिरिक्त डिराक या मेजराना फर्मियन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है।

- डिराक फर्मियन वे फर्मियन होते हैं जिनमें द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी , लेकिन वे हमेशा अपने प्रतिकणों (विपरीत आवेश और गुण वाले कण) से भिन्न होते हैं ।

- मेजराना फर्मियन ऐसे फर्मियन हैं जो स्वयं भी प्रतिकण हैं।

- फर्मियन: ये कण द्रव्य का निर्माण करते हैं और पाउली अपवर्जन सिद्धांत का पालन करते हैं (कोई भी दो फर्मियन एक ही क्वांटम अवस्था में नहीं रह सकते), जो उन्हें अपना रूप बनाए रखने और नष्ट न होने में मदद करता है।

- बोसोन: बोसोन कणों के बीच बलों को संचारित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। फ़र्मियन के विपरीत, बोसोन पॉली अपवर्जन सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, एक ही क्वांटम अवस्था में बड़ी संख्या में मौजूद हो सकते हैं, जैसा कि सुपरफ्लुइडिटी जैसी घटनाओं में देखा जाता है और बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट (बोसोनिक परमाणुओं को पूर्ण शून्य के करीब ठंडा किया जाता है) के गठन की ओर ले जाता है।

- बोसॉन में फोटॉन, ग्लूऑन और हिग्स बोसोन शामिल हैं, जो सभी बल वाहक के रूप में कार्य करते हैं। उनके पास पूर्णांक संख्या (0, 1, 2, आदि) होती हैं।

- बोसॉन को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है: गेज बोसॉन और स्केलर बोसॉन।

- विद्युतचुंबकीय, प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बलों सहित मूलभूत बलों को गेज बोसॉन (स्पिन 1) जैसे कि फोटॉन और ग्लूऑन द्वारा वहन किया जाता है।

- शून्य स्पिन वाले स्केलर बोसॉन में हिग्स बोसॉन शामिल है, जो कणों को द्रव्यमान प्रदान करने के लिये ज़िम्मेदार है।

- अनुप्रयोग: मूल कणों के विभिन्न अनुप्रयोग हैं, जिनमें मेडिकल इमेजिंग, परमाणु ऊर्जा (विखंडन में न्यूट्रॉन) शामिल हैं।

- वे क्वांटम कंप्यूटिंग, कैंसर उपचार के लिये कण चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांज़िस्टर और अर्द्ध-चालक जैसे उपकरणों को शक्ति प्रदान करते हैं।

- ये कण व्यावहारिक प्रौद्योगिकियों और मौलिक भौतिकी अनुसंधान दोनों को आगे बढ़ाने में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रारंभिक:प्रश्न: कभी-कभी समाचारों में 'इवेंट होराइजन', 'सिंगुलैरिटी', 'स्ट्रिंग थ्योरी' और 'स्टैंडर्ड मॉडल' जैसे शब्द किस संदर्भ में आते हैं? (2017) (a) ब्रह्मांड का प्रेक्षण और बोध उत्तर: (a) |

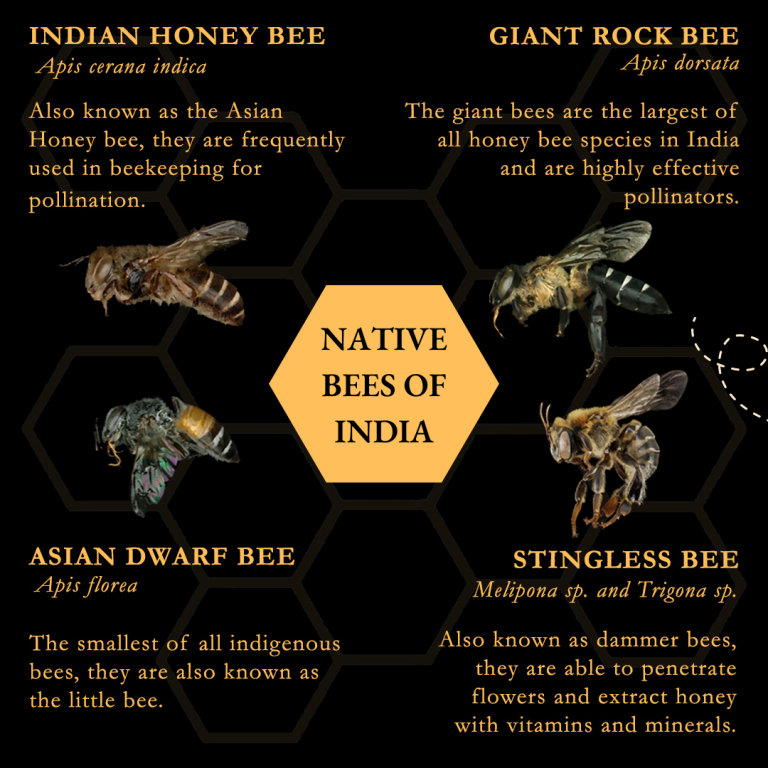

मधुमक्खियों को खतरा

स्रोत: डाउन टू अर्थ

साइंस जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, मिट्टी में मौजूद कीटनाशक अवशेष 70% से अधिक मधुमक्खी प्रजातियाँ, जो परागण के लिये आवश्यक है, के लिये खतरा उत्पन्न करते हैं।

- अध्ययन का निष्कर्ष: वर्तमान कीटनाशक जोखिम आकलन मुख्य रूप से शहद निर्मित करने वाली मधुमक्खियों पर केंद्रित है, जिसमे मिट्टी में छत्ता (Nest) बनाने वाली मधुमक्खियों पर पड़ने वाले प्रभाव को शामिल नही किया गया है।

- सायन्ट्रानिलिप्रोले जैसे कीटनाशक मधुमक्खियों के अस्तित्व और प्रजनन की सफलता को कम करके उन्हें नुकसान पहुँचाते हैं, जिससे भावी पीढ़ियों के लिये खतरा उत्पन्न हो जाता है।

- मधुमक्खियों का महत्त्व: मधुमक्खियाँ कई खाद्य फसलों के परागण के लिये महत्त्वपूर्ण हैं, जो खाद्य सुरक्षा में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देती हैं। खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के अनुसार विश्व के खाद्य उत्पादन का एक तिहाई हिस्सा उन पर निर्भर करता है।

- विस्तृत क्षेत्र में रहने वाली मधुमक्खियाँ कीटनाशकों के प्रभाव को कम करने के लिये सामाजिक विषहरण विधियों का उपयोग करती हैं, जो विष को नियंत्रित करने के लिये सामूहिक व्यवहार हैं। मधुमक्खियों कीटनाशकों के संपर्क में आने के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं।

- परागण: किसी पौधे के परागकोष से परागकणों का उस पौधे के वर्तिकाग्र तक पहुंचना है. यह प्रक्रिया, निषेचन और बीजों के निर्माण में मदद करती है।

- परागणकर्त्ताओं में कमी का प्रभाव: आवास की क्षति, कीटनाशकों और जलवायु परिवर्तन के कारण मधुमक्खियों की आबादी में कमी से उन पौधों को खतरा है जो परागण के लिये मधुमक्खियों पर निर्भर हैं, जिससे वैश्विक खाद्य सुरक्षा, मधुमक्खी पालन (या मधुमक्खी पालन) और जैवविविधता प्रभावित हो रही है।

और पढ़ें: विश्व मधुमक्खी दिवस

गद्दी कुत्ता

स्रोत: डाउन टू अर्थ

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो ( ICAR-NBAGR) ने हिमालयी क्षेत्र की मूल नस्ल गद्दी कुत्ते को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है।

- गद्दी कुत्ता पंजीकृत प्रजाति में शामिल होने वाला चौथा मूल नस्ल का कुत्ता है, इससे पहले तमिलनाडु की राजपलायम और चिप्पीपराई नस्लें और कर्नाटक की मुधोल हाउंड नस्लों का पंजीकरण किया जा चुका है।

- हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति के नाम पर इस नस्ल का नाम रखा गया है, जिसका उपयोग भेड़ों और बकरियों को शिकारियों से बचाने के लिये किया जाता है और हिम तेंदुए जैसे माँसाहारी जानवरों से सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता के कारण इसे 'भारतीय पैंथर हाउंड' अथवा 'भारतीय तेंदुआ हाउंड' उपनाम दिया गया है।

- हिमाचल प्रदेश की गद्दी जनजाति एक अर्द्ध-घुमंतू समुदाय है जो परंपरागत रूप से चरवाही और ऊन प्रसंस्करण में संलग्न है।

- शारीरिक विशेषताएँ: गद्दी कुत्ता अपनी विशाल, धनुषाकार गर्दन और पुष्ट माँसल शरीर के लिये जाना जाता है, जिसकी खाल का वर्ण काला होता है और कुछ कुत्तों पर सफेद धारियाँ होती हैं।

- संख्या में गिरावट: 1000 से कम समष्टि वाले गद्दी कुत्ते को जीन पूल के कमज़ोर होने और प्रजनन कार्यक्रमों के अभाव के कारण विलुप्त होने का खतरा है।

- संरक्षण प्रयास: इस मान्यता का उद्देश्य गद्दी नस्ल के संरक्षण में मदद करना है, जिसे अभी तक प्रमुख केनेल क्लबों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।

और पढ़ें: ढोल

मोटापे के मापदंडों का पुनर्मूल्यांकन

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

मोटापे के निदान के क्रम में बॉडी मास इंडेक्स (BMI) पर लंबे समय से चली आ रही निर्भरता पर इसकी सीमाओं के कारण सवाल उठ रहे हैं।

- BMI द्वारा एथलीटों जैसे मस्कुलर व्यक्तियों में मोटापे को अधिक करके आँका जा सकता है तथा अत्यधिक वसा लेकिन कम मांसपेशी द्रव्यमान वाले व्यक्तियों में मोटापे को कम आँका जा सकता है।

- लैंसेट ने कमर का आयाम, कमर-कूल्हे का अनुपात और कमर-लंबाई अनुपात जैसे वैकल्पिक मापदंडों का उपयोग करने की सिफारिश की है, जिससे लिंग, आयु और नृजातीयता के अंतर पर विचार हो सके।

- मोटापे को प्री-क्लीनिकल (कोई अंग विकार नहीं) एवं क्लीनिकल (अंग विकार और क्रियाशीलता हानि के साथ) के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये।

- BMI का उपयोग यह आकलन करने के लिये किया जाता है कि किसी व्यक्ति के शरीर का वजन किसी निश्चित लंबाई हेतु उचित है या नहीं। इसकी गणना व्यक्ति के वजन और लंबाई का उपयोग करके की जाती है।

- भारत में मोटापा: द लैंसेट के अनुसार, भारत की 70% शहरी आबादी मोटापे या अधिक वजन की श्रेणी में शामिल है ।

- भारत, मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों की सर्वाधिक संख्या वाले शीर्ष 10 देशों की सूची में अमेरिका तथा चीन के बाद तीसरे स्थान पर है।

- मोटापा एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है जब शरीर में अत्यधिक वसा का संचय हो जाता है।

और पढ़ें: भारत में बढ़ते मोटापे की समस्या

इंटरपोल 'सिल्वर नोटिस’

स्रोत: द हिंदू

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि नया इंटरपोल 'सिल्वर नोटिस' सीमा पार अवैध संपत्तियों का पता लगाने के लिये पारस्परिक कानूनी सहायता संधियों (MLAT) की तुलना में अधिक प्रभावी उपकरण है।

‘सिल्वर नोटिस’

- इंटरपोल ने 'सिल्वर नोटिस' को 2023 में लॉन्च किया, जो वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के परामर्श के बाद शुरू हुआ था। यह वर्ष 2025 तक चलने वाले पायलट चरण का हिस्सा है।

- इस पहल में भारत सहित 52 देश शामिल हैं।

- इस पहल का उद्देश्य अवैध गतिविधियों से जुड़ी आपराधिक संपत्तियों की पहचान कर बरामद करना, साथ ही लूटी गई संपत्तियों, वाहनों, वित्तीय खातों और व्यापारों का पता लगाना है।

- यह सदस्य देशों को धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी और पर्यावरण संबंधी अपराधों से जुड़ी संपत्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

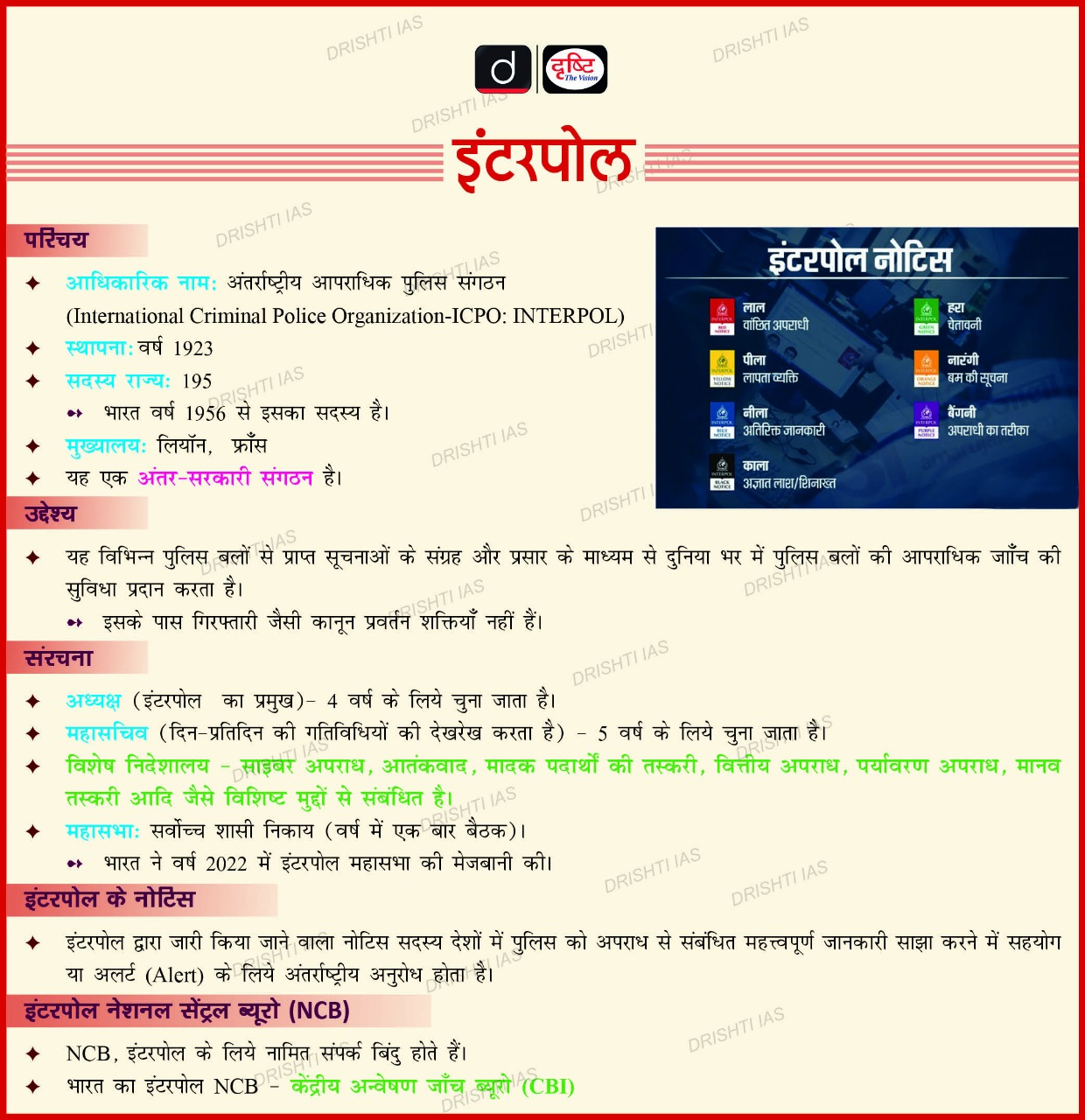

‘इंटरपोल नोटिस’:

- इंटरपोल नोटिस अंतर्राष्ट्रीय अलर्ट हैं, जो सदस्य देशों की पुलिस को अपराध-संबंधी जानकारी साझा करने में सक्षम बनाते हैं।

- इंटरपोल- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) विशेष नोटिस के अलावा 8 प्रकार के नोटिस हैं।

- नोटिस का अनुरोध निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है:

- किसी सदस्य देश का इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो ( भारत में भारतपोल)।

- संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय।

- भारत ने भारतीय अन्वेषण अभिकरण की दक्षता बढ़ाने के लिये 'भारतपोल' पोर्टल लॉन्च किया है।

इंटरपोल:

- इंटरपोल एक वैश्विक पुलिस संगठन है जो अपराध नियंत्रण के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुगम बनाता है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1923 में वियना में हुई थी, जिसका मुख्यालय ल्यों, फ्राँस में है।

- भारत वर्ष 1949 में इंटरपोल का सदस्य बना।

और पढ़ें: पारस्परिक कानूनी सहायता संधि: भारत-पोलैंड, इंटरपोल की सूचनाएँ