भारतीय राजव्यवस्था

भारत के युवाओं को मतदान में शामिल करना

प्रिलिम्स के लिये:चुनाव, नोटा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, भारत निर्वाचन आयोग, मतदाता अधिकार, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, नियम 49P मेन्स के लिये:चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी, कम मतदान के निहितार्थ। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

भारत में हाल ही में होने वाले 18वें लोकसभा चुनावों की तैयारी हो रही है, एक चिंताजनक प्रवृत्ति उभरकर आ रही है, जिसमें देश के सबसे कम उम्र के पात्र मतदाता भाग लेने के लिये अनिच्छुक हैं।

भारत के सबसे युवा मतदान में भाग लेने में क्यों संकोच कर रहे हैं?

- ऐतिहासिक रुझान:

- 18 से 19 वर्ष के बीच के 40% से कम मतदाताओं ने वर्ष 2024 के चुनावों के लिये पंजीकरण कराया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- जिसमें दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश में नामांकन दर सबसे कम दर्ज़ की गई है।

- सोशल मीडिया के माध्यम से राजनेताओं के संपर्क में आने के बावजूद कई युवा सामाजिक कार्रवाई और विरोध प्रदर्शन करने, मतदान में सक्रिय रूप से भाग लेने से झिझकते हैं।

- बिहार राज्य, जो अपनी युवा आबादी के रूप में प्रसिद्ध है, में संभावित 54 लाख (17%) में से केवल 9.3 लाख नामांकित मतदाता हैं।

- इसी प्रकार के रुझान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों में भी देखे गए हैं, जहाँ नामांकन दर काफी कम है।

- 18 से 19 वर्ष के बीच के 40% से कम मतदाताओं ने वर्ष 2024 के चुनावों के लिये पंजीकरण कराया है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं।

- राजनीतिक शिक्षा का अभाव: कई युवाओं को लगता है कि शिक्षा प्रणाली उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया और उसके महत्त्व को समझने के लिये पर्याप्त रूप से तैयार नहीं करती है।

- नागरिक सहभागिता और मतदान के महत्त्व पर शिक्षा का अभाव।

- स्कूली पाठ्यक्रम में आलोचनात्मक चिंतन, कौशल और राजनीतिक जागरूकता को शामिल करने का अभाव।

- नागरिक सहभागिता और मतदान के महत्त्व पर शिक्षा का अभाव।

- युवा-केंद्रित एजेंडा का अभाव: राजनीतिक दल प्रायः उन एजेंडा का समर्थन करने में विफल रहते हैं, जो युवा जनसांख्यिकीय के साथ प्रतिध्वनित होते हैं या जिससे अलगाव होता है।

- राजनीतिक दल प्रायः उन प्रमुख मुद्दों को नज़रअंदाज़ कर सकते हैं, जो युवा जनसांख्यिकीय के लिये अत्यधिक चिंता का विषय हैं, जैसे नौकरी के अवसर और सस्ती उच्च शिक्षा, आदि।

- अपर्याप्त प्रतिनिधित्व: जनसंख्या का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा होने के बावजूद, राजनीतिक निर्णय लेने वाली संस्थाओं में युवाओं का प्रतिनिधित्व अक्सर कम होता है।

- प्रतिनिधित्व की यह कमी ऐसी नीतियों को जन्म दे सकती है, जो युवाओं की ज़रूरतों और चिंताओं को पूर्ण रूप से संबोधित नहीं करती हैं।

- सहभागिता का अभाव: राजनीतिक प्रक्रिया में सार्थक भागीदारी के सीमित अवसर।

- उच्च से निम्न तक निर्णय लेने और शासन संरचनाओं में मतभेद।

- सामाजिक दबाव:

- रूढ़िवादिता और नकारात्मक धारणाओं से युक्त सामाजिक दबाव, युवाओं को राजनीति में शामिल होने से हतोत्साहित कर सकते हैं।

- सार्थक एजेंडों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, राजनीति में प्रायः धन और बाहुबल पर ज़ोर दिया जाता है।

- यह सक्रिय राजनीतिक की वास्तविकता से ध्यान भटका सकता है और सार्थक परिवर्तन लाने में युवाओं की भागीदारी में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

- मुद्दों से ध्यान भटकाना:

- युवा उन राजनीतिक मुद्दों से पृथक महसूस कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर उनके जीवन और समुदायों को प्रभावित करते हैं।

- उनकी तात्कालिक चिंताओं और प्राथमिकताओं के लिये राजनीतिक निर्णयों का अप्रासंगिक होना।

- तकनीकी प्रभाव:

- सूचना के लिये सोशल मीडिया पर अत्यधिक निर्भरता के कारण युवाओं का गलत सूचना और राजनीतिक मुद्दों के साथ सतही जुड़ाव हो रहा है।

मतदाताओं की मतदान में अरुचि लोकतंत्र को कैसे खतरे में डालती है?

- मताधिकार से वंचित:

- मताधिकार से वंचित करने का तात्पर्य मतदान के अधिकार से वंचित होना है, जो अक्सर कानूनी बाधाओं के परिणामस्वरूप होता है, जिससे नागरिकों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता बाधित होती है।

- कई प्रवासियों को मतदान केंद्रों तक पहुँचने में असमर्थता के कारण मताधिकार से वंचित होना पड़ता है, जहाँ वे कानून के अनुसार मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। हालाँकि किसी नए स्थान पर मतदान करने के लिये पंजीकरण कराना संभव है, लेकिन ऐसा करने के लिये एक निश्चित पते के प्रमाण की आवश्यकता होती है, जो कई गरीबों के पास नहीं है।

- संवैधानिक गारंटी (अनुच्छेद 326) के बावजूद चुनावों के दौरान सामाजिक मताधिकार से वंचित होना चुनावी प्रक्रिया में न्यायसंगत भागीदारी में बाधा उत्पन्न करता है।

- मताधिकार से वंचित करने का तात्पर्य मतदान के अधिकार से वंचित होना है, जो अक्सर कानूनी बाधाओं के परिणामस्वरूप होता है, जिससे नागरिकों की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने की क्षमता बाधित होती है।

- लोकतांत्रिक सिद्धांतों को कमज़ोर करना:

- मतदाताओं की अरुचि लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को चुनौती देती है, जो चुनावी प्रक्रिया में सक्रिय नागरिक भागीदारी पर पनपता है।

- जब नागरिक मतदान से विमुख हो जाते हैं, तो वे सामूहिक निर्णय लेने में अपनी भूमिका छोड़ देते हैं, जिससे लोकतांत्रिक शासन की नींव कमज़ोर हो जाती है।

- स्थायी बहिष्करण:

- उदासीन मतदाता एक अल्पसंख्यक को शासन की दिशा तय करने की अनुमति देते हैं, जिससे हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिये बहिष्कार का चक्र शुरू हो जाता है।

- मतदाताओं की भागीदारी की कमी असमानता और अन्याय को बढ़ावा देती है, क्योंकि नीति निर्धारण में कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों की आवाज़ अनसुनी कर दी जाती है।

- वैधता पर प्रश्न उठाना:

- कम मतदान प्रतिशत चुनावी परिणामों की वैधता पर प्रश्न उठाता है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास कम होता है।

- जब जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा मतदान से परहेज़ करता है, तो निर्वाचित प्रतिनिधियों के जनादेश पर प्रश्न उठाया जा सकता है, जिससे लोकतांत्रिक संस्थानों की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न हो सकता है।

चुनाव में मतदाता के अधिकार और ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं?

- मतदाता नामांकन और अधिकार:

- योग्यता:

- भारत में मतदाता सूची त्रैमासिक रूप से अपडेट की जाती है, जिससे 18 वर्ष की आयु पूरी होने की तिमाही में पंजीकरण की अनुमति मिलती है। योग्य युवाओं को पंजीकरण के बाद एक मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्राप्त होता है।

- यह 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, या 1 अक्तूबर तक 18 वर्ष तक पहुँचने वालों पर लागू होता है।

- भारत में मतदाता सूची त्रैमासिक रूप से अपडेट की जाती है, जिससे 18 वर्ष की आयु पूरी होने की तिमाही में पंजीकरण की अनुमति मिलती है। योग्य युवाओं को पंजीकरण के बाद एक मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्राप्त होता है।

- एक स्थान पर पंजीकरण: मतदाताओं को केवल एक ही स्थान पर नामांकित किया जा सकता है, एकाधिक पंजीकरण अपराध है।

- वैकल्पिक पहचान पत्र:

- मतदाता पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेज़ होना मतदान की गारंटी नहीं देता है। नाम मतदाता सूची में होना चाहिये और मतदान करने के लिये एक वैध ID आवश्यक है।

- मतदाता मतदान केंद्र पर अपने निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) या आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य दस्तावेज़ों का उपयोग कर सकते हैं।

- राशन कार्ड मतदान के लिये वैध पहचान नहीं है।

- वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, MNREGA जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का एक स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट, फोटो के साथ पेंशन दस्तावेज़, सरकारी एजेंसी से पहचान पत्र या MLA/MP पहचान पत्र शामिल हैं।

- योग्यता:

- मतदान प्रक्रिया द्वारा अयोग्यता:

- जिन व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 171E (जो रिश्वतखोरी से संबंधित है) और धारा 171F (जो चुनाव में प्रतिरूपण या अनुचित प्रभाव से संबंधित है) के तहत किये गए अपराधों के लिये दोषी ठहराया जाता है, उन्हें चुनाव में भाग लेने से अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125 (जो विभिन्न चुनावी अपराधों से संबंधित है), धारा 135 और धारा 136 के तहत अपराधों के लिये दोषी पाए जाने वालों को मतदान प्रक्रिया से अयोग्य ठहराया जा सकता है।

- यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान करता है, तो उसका मत भी अयोग्य घोषित कर दिया जाता है।

- मतदान प्रक्रिया:

- गलत बटन दबाने पर:

- यदि आपके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर भूलवश कोई गलत बटन दबाया जाता है, तो रीसेट के लिये मतदान अधिकारी से संपर्क करें, जिससे वह आपको पुनः मतदान करने दे।

- वोट देने से इनकार (Refusal to Vote):

- पीठासीन अधिकारी के समक्ष अपनी पहचान दर्ज कराने और मतदान केंद्र पर पहुँचने के बाद भी मतदाता मत देने से इनकार कर सकते हैं।

- नोटा (उपरोक्त में से कोई नहीं) विकल्प मतदाताओं को किसी भी उम्मीदवार में विश्वास की कमी व्यक्त करने की अनुमति देता है, जबकि 'वोट देने से इनकार' करने का विकल्प एक मतदाता को पूरी मतदान प्रक्रिया से दूर रहने की अनुमति देता है।

- अनधिकृत मतदान (Unauthorised Voting):

- मतदाता तब भी मतदान कर सकते हैं यदि किसी अन्य व्यक्ति ने चुनाव संचालन नियमों के नियम 49P के अनुसार "निविदा मतपत्र" का उपयोग करके पहले ही उनके नाम पर मतदान कर दिया है।

- पीठासीन अधिकारी निविदत्त मतपत्र को एकत्रित कर अलग रखेंगे।

- प्रॉक्सी मतदान (Proxy Voting):

- सशस्त्र बलों के सदस्य, देश के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी और किसी राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य जैसी सेवा (Service) योग्यता वाले सेवा मतदाता प्रॉक्सी वोटिंग सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

- वे अपनी ओर से मतदान करने के लिये एक प्रॉक्सी नियुक्त कर सकते हैं, जो उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी होना चाहिये।

- घर से मतदान करना (Vote from Home):

- चुनाव आयोग ने 2024 के लोकसभा चुनावों में बुजुर्गों और दिव्यांग व्यक्तियों (Persons with Disabilities - PwDs) के लिये घर पर मतदान की शुरुआत की, जिससे 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों तथा 40% बेंचमार्क दिव्यांगता वाले दिव्यांग लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति मिली।

- गलत बटन दबाने पर:

- कदाचार की रिपोर्ट करना (Reporting Malpractices):

- आपके द्वारा देखे गए कदाचार की छवियों (images) या वीडियो को कैप्चर करने के लिये cVIGIL नागरिक मोबाइल ऐप का उपयोग कर बिना पहचान उजागर किये उल्लंघन की रिपोर्ट करना।

- यह ऐप चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्रवाई को निर्दिष्ट करते हुए 100 मिनट के भीतर प्रतिक्रिया की गारंटी देता है।

- ऐप उपयोगकर्त्ताओं को उल्लंघनों की रिपोर्ट करने, GPS के माध्यम से स्थान ट्रैक करने, लाइव घटनाओं को पकड़ने, शिकायत की स्थिति की निगरानी करने और बिना पहचान उजागर किये उल्लंघनों की रिपोर्ट करने की अनुमति देता है।

- आपके द्वारा देखे गए कदाचार की छवियों (images) या वीडियो को कैप्चर करने के लिये cVIGIL नागरिक मोबाइल ऐप का उपयोग कर बिना पहचान उजागर किये उल्लंघन की रिपोर्ट करना।

आगे की राह

- महत्त्वपूर्ण राजनीतिक एजेंडा की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए और राजनीतिक व्यवस्था की समझ को विकसित करते हुए युवा मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

- राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में युवाओं के प्रतिनिधित्त्व को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

- सामाजिक और राजनीतिक चर्चाओं में युवाओं की समस्याओं पर ध्यान एवं महत्त्व देने के लिये मंच प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।

- मताधिकार से वंचित होने के चक्र से मुक्त होने के लिये प्रत्येक मत के महत्त्व और इसकी शक्ति को पहचानना आवश्यक है।

- लोकतंत्र के सिद्धांतों की सुरक्षा और समावेशी शासन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

- बड़ी युवा आबादी वाले राज्यों पर ध्यान केंद्रित करना, राजनीतिक अभियानों के दौरान नौजवानों की समस्याओं का समाधान करना, और जेन Z (वर्ष 1997 व 2012 के मध्य पैदा हुए लोगों की पीढ़ी) को लेकर सामाजिक जागरूकता एवं जुड़ाव से जुड़ी रूढ़िवादिता को दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

- भारत के युवाओं को उनके निर्णयों के प्रभाव से परिचित कराते हुए, उन्हें स्थानीय व राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाकर, सूचित निर्णय लेना प्रोत्साहित करके और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग न लेने के परिणामों के संबंध में उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

- डिजिटल रूप से जुड़े और सामाजिक रूप से जागरूक युवाओं की क्षमता का प्रयोग करते हुए युवा मतदाताओं के बीच सक्रियता, सामाजिक ज़िम्मेदारी एवं सशक्तीकरण को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- डिजिटल पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सुरक्षित ऑनलाइन मतदान प्रक्रिया अपनाने की संभावनाओं पर भी विचार किये जाने की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. मतदाताओं की अरुचि लोकतंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? भारतीय चुनावी संदर्भ में प्रासंगिक उदाहरणों के साथ लोकतांत्रिक सिद्धांतों, चुनावी वैधता तथा समावेशी शासन व्यवस्था पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. आदर्श आचार-संहिता के उद्भव के आलोक में, भारत के निर्वाचन आयोग की भूमिका का विवेचन कीजिये। (2022) |

भूगोल

दुबई में बाढ़

प्रिलिम्स के लिये:वर्षा, जल निकासी प्रणाली, जलवायु परिवर्तन, चक्रवात, टोर्नेडो/बवंडर। मेन्स के लिये:भारत और विश्व में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचा, स्वच्छ ऊर्जा |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates- UAE) में भयंकर तूफान आने के बाद सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। संयुक्त अरब अमीरात से पहले टोर्नेडो/बवंडर ने शुरुआत में ओमान को प्रभावित किया था।

- वहीं, अरब सागर के दूसरी ओर स्थित मुंबई में पिछले कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी पड़ रही है, जिस कारण मौसम में 55% की उच्च सापेक्ष आर्द्रता है।

मुंबई के गर्म मौसम का कारण क्या है?

- मुंबई के गर्म मौसम का कारण इस क्षेत्र में विकसित एक बड़ा एंटी-साइक्लोनिक प्रभाव है।

- प्रतिचक्रवात उच्च वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र होते हैं।

- प्रतिचक्रवात में वायु नीचे की ओर चलती है और संकुचित होती है, जिससे ताप उत्पन्न होता है। वे अक्सर बड़े पैमाने पर हीटवेव का कारण बनते हैं।

- प्रतिचक्रवात अन्य मौसम प्रणालियों को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिससे उनके आसपास चरम स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

- मुंबई में प्रतिचक्रवात ने "हीट डोम" प्रभाव उत्पन्न किया, जिससे वायु और अधिक गर्म हो गई।

- पश्चिम एशिया व अरब सागर से गर्म वायु स्थल की ओर प्रवाहित होती है और आगे बढ़ते हुए वह मंद गति से ठंडी होना प्रारंभ होती है, जिसके फलस्वरूप मानसून सीज़न से पहले मुंबई में नमी बढ़ जाती है।

- आमतौर पर, रात्रि में समुद्री हवाएँ मुंबई के तापमान को ठंडा करती हैं, लेकिन प्रतिचक्रवात ने उन्हें अवरुद्ध कर दिया। इसके परिणामस्वरूप रात का तापमान सामान्य से अधिक रहा।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की जलवायु और वर्षा पैटर्न क्या है?

- परिचय:

- संयुक्त अरब अमीरात दुनिया के शुष्कतम क्षेत्रों में स्थित है इसलिये वहाँ इतनी भारी बारिश होना असामान्य है।

- दुबई में एक साल में औसतन 94.7 मिमी बारिश होती है। लेकिन यह घटना ऐतिहासिक थी क्योंकि इसमें 24 घंटों में 142 मिमी से अधिक बारिश हुई थी, जिससे दुबई में बाढ़ जैसे हालत बने।

- अतिवृष्टि के संभावित कारण: ऐसी विनाशकारी घटना के संभावित कारणों को निम्नलिखित कारणों से ज़िम्मेदार ठहराया जा सकता है:

- जलवायु परिवर्तन:

- जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ इससे जुड़े कई कारक जैसे प्राकृतिक जलवायु परिवर्तनशीलता के पैटर्न, जैसे अल-नीनो और ला-नीना ने अत्यधिक बारिश में योगदान दिया है।

- ग्लोबल वार्मिंग: इससे तापमान में वृद्धि हुई है, जिससे न केवल भूमि से बल्कि महासागरों और अन्य जल निकायों से भी जल का वाष्पीकरण हो रहा है, जिससे वातावरण में अति उष्णार्द्र जैसी स्थिति बनी हुई है।

- औसत तापमान में प्रत्येक 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के लिये, वातावरण में लगभग अधिकतम 7% तक आर्द्रता में वृद्धि हो सकती है।

- यह आने वाले तूफानों को और अधिक खतरनाक बना देता है क्योंकि इससे वर्षा की तीव्रता, अवधि या तूफान की आवृत्ति में वृद्धि होती है।

- मेघ बीजन (Cloud Seeding):

- क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें सिल्वर आयोडाइड क्रिस्टल जैसे रसायनों को बादलों के ऊपरी हिस्से में छिड़काव करते हैं ताकि वर्षण प्रक्रिया को प्रोत्साहित करके वर्षा कराई जा सके, जहाँ जल की कमी एक चिंता का विषय है।

- पृथ्वी पर सबसे गर्म और सबसे शुष्क क्षेत्र के रूप में स्थित संयुक्त अरब अमीरात, मेघों के बीजारोपण एवं वर्षा वृद्धि के प्रयास का नेतृत्व कर रहा है।

- झंझावत:

- झंझावत वायुमंडलीय असंतुलन और कई स्थितियों के संयोजन से उत्पन्न होते हैं, जिनमें अस्थिर, उष्ण पवन का वायुमंडल में तेज़ी के साथ बढ़ना, मेघ के बनने तथा वर्षा होने के लिये पर्याप्त आर्द्रता; जलवायवीय वताग्र (शीतल व उष्ण), समुद्री पवनों या पहाड़ों के टकराने के कारण पवन की धाराओं का ऊपर की ओर उठना शामिल है।

झंझावत क्या हैं?

- परिचय:

- इसे तड़ित झंझा (Electrical Storm) के रूप में भी जाना जाता है, यह एक ऐसा तूफान है, जिसमें बिजली गिरती है और पृथ्वी के वायुमंडल में भयंकर श्रव्य प्रभाव (Audible Effect) उत्पन्न करती है।

- यह प्रायः उष्ण, आर्द्र वातावरण में उत्पन्न होता है और तीव्र वर्षा, ओलावृष्टि तथा शक्तिशाली पवनों की उत्पत्ति कर सकता है। ये आमतौर पर दोपहर या शाम को विकसित होते हैं तथा कुछ मिनटों से लेकर कई घंटों तक बने रह सकते हैं।

- गठन: झंझावात का निर्माण 3 चरण में होता है।

- कपासी (Cumulus) चरण:

- सूर्यातप के कारण भूमि अत्यधिक गर्म हो जाती है।

- वायु प्रवाह के तीव्र उत्थापन के कारण निम्न दाब (संवहन) बनने लगता है।

- आस-पास के क्षेत्र से वायु निम्नदाब के माध्यम से निर्मित शून्यता की आपूर्ति के लिये आती है।

- उष्णार्द्र पवन के तीव्र संवहन के कारण एक विशाल कपासीवर्षी (Cumulonimbus) मेघों का निर्माण होता है।

- परिपक्व अवस्था:

- उष्ण पवनों के मज़बूत ऊर्ध्वप्रवाह का बढ़ना इसकी विशेषता है, जो मेघों को ऊपर उठने का कारण बनती है। बाद में, अधोप्रवाह के कारण पृथ्वी पर शीतल पवन के साथ-साथ वर्षा होती है।

- हवा का तेज़ झोंका तूफान के आने का संकेत होता है। यह हवा एक मज़बूत अधोप्रवाह के कारण होती है।

- ऊर्ध्ववाह और अधोप्रवाह तूफान का मार्ग निर्धारित करते हैं। अधिकांशतः यह मार्ग अनियमित होता है।

- अपव्यय का चरण:

- जब बादल उस ऊँचाई पर पहुँच जाते हैं जहाँ तापमान शून्य से नीचे होता है, तब जल के संघनित कण ओले के रूप में गिरते हैं। इसके बाद अत्यधिक वर्षा होती है।

- कुछ ही मिनटों में तूफान थमने के बाद मौसम साफ होने लगता है।

- कपासी (Cumulus) चरण:

भारत में इसी प्रकार की चरम मौसमी घटनाएँ:

- वर्ष 2023 में भारत में अभूतपूर्व जलवायवीय घटनाएँ घटित हुईं, यह जलवायु परिवर्तन के कारण होने प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली किंतु नई सामान्य स्थिति का संकेत देती है।

- फरवरी में 123 वर्ष पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए वर्ष 2023 की शुरुआत भीषण तापमान से हुई।

- चक्रवाती घटना: अरब सागर में 13 दिनों तक चलने वाले चक्रवात बिपरजॉय का निर्माण हुआ, जो वर्ष 1977 के बाद से सबसे लंबी अवधि का चक्रवात था।

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, भारत में वर्ष 2022 में 365 दिनों में से 314 दिनों में चरम मौसमी घटनाएँ अनुभव की गईं।

- बड़ी संख्या में लोगों की मौत: अनियमित मौसमी स्थितियों के कारण लाखों भारतीय जलवायु आपदाओं के प्रति संवेदनशील होते हैं, प्रत्येक वर्ष हज़ारों लोग अपनी जान गँवाते हैं, जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि उत्पादकता पर पड़ने वाला प्रतिकूल प्रभाव आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न करता है।

- चरम मौसमी घटनाओं के कारण 3,026 लोगों की मौत हुई है और 1.96 मिलियन हेक्टेयर (हेक्टेयर) फसल क्षेत्र को नुकसान पहुँचा है।

- वर्ष 2023 में IPCC द्वारा किये गए आकलन में इस बात के पुख्ता सबूत पेश किये गए कि निरंतर होने वाली भारी बारिश जैसी गंभीर जलवायु संबंधी घटनाएँ ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रही हैं।

- जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के सकल घरेलू उत्पाद पर 3-5% का नुकसान हो रहा है और यदि तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित नहीं किया गया तो यह आँकड़ा 10% तक पहुँच सकता है।

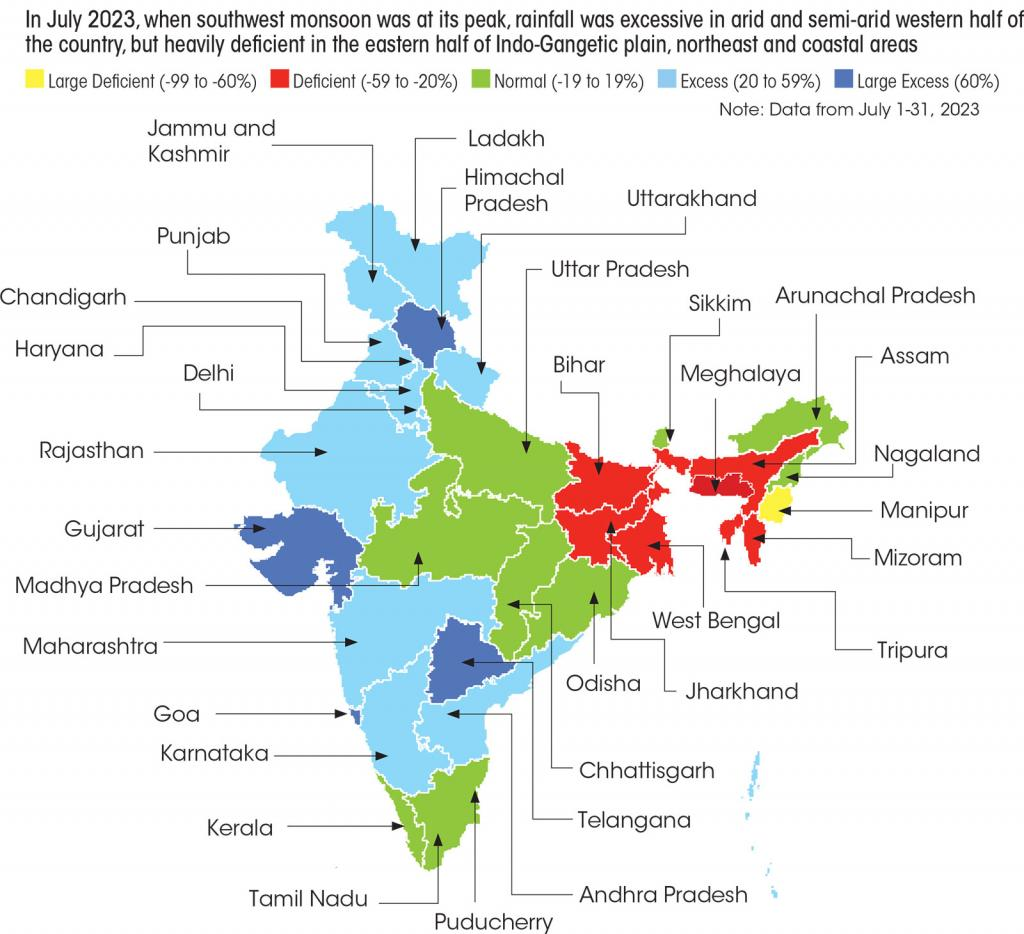

- मानसून पैटर्न में बदलाव: लंबे समय तक निम्न वर्षा की अवधि के बाद कुछ दिनों तक तीव्र वर्षा होना इसकी विशेषता है।

- पिछले कई दशकों से इसी पैटर्न में वर्षा हो रही है।

- गर्म तापमान, हवा में बढ़ी हुई नमी और दक्षिण-पश्चिम मानसून के प्रभाव के परिणामस्वरूप कम समय में भारी वर्षा हो रही है।

- हाल ही में उत्तर भारत में हुई भारी वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ और दक्षिण-पश्चिम मानसून का संयुक्त प्रभाव है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: चर्चा कीजिये कि कैसे जलवायु परिवर्तन ने चरम मौसम की घटनाओं की आवृत्ति और परिमाण को तेज़ कर दिया है। साथ ही, इन घटनाओं से निपटने के लिये हमारी तैयारियों को बढ़ाने के लिये आवश्यक उपाय भी सुझाइए। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स: प्रश्न. ऐसा संदेह है कि ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में आई बाढ़ का कारण ला-नीना था। ला-नीना, अल-नीनो से किस प्रकार भिन्न है? (2011)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (D) प्रश्न. वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2°C से अधिक नहीं बढ़ना चाहिये। यदि विश्व तापमान पूर्व-औद्योगिक स्तर से 3°C के परे बढ़ जाता है, तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (b) प्रश्न. जलवायु-अनुकूल कृषि (क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर) के लिये भारत की तैयारी के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये (2021) :

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) प्रश्न. तड़ितझंझा (Thunderstorm) के दौरान आकाश में गर्जना (Thunder) किसके द्वारा उत्पन्न होती है? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) प्रश्न.3 'भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि' (ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एलाएंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होंगे? (2017) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

भारत द्वारा सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के स्थायी समाधान की मांग

प्रिलिम्स के लिये:विश्व व्यापार संगठन, सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग, न्यूनतम समर्थन मूल्य, सामाजिक कल्याण कार्यक्रम, कृषि पर विश्व व्यापार संगठन समझौता। मेन्स के लिये:सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग से संबंधित लाभ एवं मुद्दे |

स्रोत: लाइव मिंट

चर्चा में क्यों?

विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में, भारत द्वारा खाद्य सुरक्षा के लिये सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग के स्थायी समाधान करने पर बल दिया गया।

भारत द्वारा स्पष्ट किये गए प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- WHO का दायरा व्यापक करना: भारत ने मांग की है कि WTO अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करे और केवल उन किसानों की व्यावसायिक आवशयकताओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करना बंद करे जो अपनी उपज का निर्यात करते हैं।

- इसके स्थान पर संगठन को खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका बनाए रखने जैसी बुनियादी चिंताओं को संबोधित करने को प्राथमिकता देनी चाहिये।

- विकासशील देश की आवश्यकताएँ: भारत का तर्क है कि विकासशील देशों के लिये उनकी जनसंख्या, (विशेषकर समाज के कमज़ोर वर्गों) के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रम आवश्यक हैं।

- वर्तमान WTO नियम सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग कार्यक्रमों के संबंध में विकासशील देशों को कुछ छूट प्रदान करते हैं।

- हालाँकि, ये प्रावधान अस्थायी हैं और भारत एक ऐसा स्थायी समाधान चाहता है जो उनकी विकास आवश्यकताओं को स्वीकार करे।

- हाल ही में G-33 देशों ने भी प्रमुख आयात वृद्धि अथवा आकस्मिक मूल्य में कमी के विरुद्ध एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में विशेष सुरक्षा तंत्र (SSM) का उपयोग करने के विकासशील देशों के अधिकार को बनाए रखा।

- समान अवसर का आह्वान: भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कृषि व्यापार में, विशेष रूप से दुनिया भर में कम आय वाले निर्धन किसानों के लिये समान अवसर सृजित करने की आवश्यकता पर बल दिया। यह व्यापार प्रथाओं में निष्पक्षता एवं समानता को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

- भारत ने देशों द्वारा अपने किसानों को प्रदान की जाने वाली घरेलू सहायता में स्पष्ट असमानताओं को इंगित किया।

- विशेष रूप से कुछ विकसित देशों में सब्सिडी विकासशील देशों की तुलना में 200 गुना अधिक है।

- साथ ही G-33 देशों के सदस्य के रूप में भारत ने भी WTO से सार्वजनिक स्टॉकहोल्डिंग का स्थायी समाधान खोजने का आग्रह किया।

- भारत ने देशों द्वारा अपने किसानों को प्रदान की जाने वाली घरेलू सहायता में स्पष्ट असमानताओं को इंगित किया।

पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग क्या है?

- परिचय: पब्लिक स्टॉकहोल्डिंग से तात्पर्य सरकारों द्वारा खाद्यान्न खरीदने, उसका भंडारण करने और अंततः वितरित करने की प्रथा से है। कई अन्य देशों के साथ भारत अपनी जनसँख्या के लिये खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये इस प्रणाली का उपयोग करता है।

- लाभ:

- खाद्य सुरक्षा: सार्वजनिक भंडार सूखे, फसल की विफलता, या बाज़ार व्यवधान जैसे कारकों के कारण होने वाली संभावित भोजन की कमी के विरुद्ध एक बफर सुनिश्चित करते हैं।

- इससे जनसँख्या के लिये भोजन की उपलब्धता, खासकर आपात स्थिति के दौरान बनाए रखने में सहायता मिलती है।

- मूल्य स्थिरीकरण: कम आपूर्ति के कारण कीमतें बढ़ने पर स्टॉक जारी करके, सरकारें स्टॉक की कीमतों में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित कर सकती हैं और तेज़ी से होने वाली बढ़ोतरी को नियंत्रित कर सकती हैं जो उपभोक्ताओं, विशेष रूप से निम्न आय वाले परिवारों पर बोझ डाल सकती हैं।

- किसानों को समर्थन: सरकारें किसानों को कुछ आय सुरक्षा प्रदान करते हुए पूर्व निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद सकती हैं। इससे उत्पादन को प्रोत्साहन मिल सकता है और कृषि उत्पादन को बनाए रखा जा सकता है।

- सामाजिक कल्याण कार्यक्रम: भंडारित भोजन का उपयोग सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिये किया जा सकता है, जिससे कमज़ोर आबादी और खाद्य असुरक्षा का सामना करने वाले लोगों को सब्सिडी वाला भोजन उपलब्ध कराया जा सके।

- खाद्य सुरक्षा: सार्वजनिक भंडार सूखे, फसल की विफलता, या बाज़ार व्यवधान जैसे कारकों के कारण होने वाली संभावित भोजन की कमी के विरुद्ध एक बफर सुनिश्चित करते हैं।

- क्षति:

- राजकोषीय भार: बड़े स्तर पर भंडारण करना सरकारों के लिये महँगा हो सकता है। भंडारण और रखरखाव की लागत सार्वजनिक वित्त पर दबाव डाल सकती है तथा संसाधनों को अन्य विकास प्राथमिकताओं से अलग कर सकती है।

- बाज़ार में विकृति: सार्वजनिक भंडार से सब्सिडी वाले खाद्यान्न की बाज़ार कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे कृषि में निजी क्षेत्र का निवेश हतोत्साहित हो सकता है और संभावित रूप से समग्र उत्पादन क्षमता प्रभावित हो सकती है।

- खराबी और बर्बादी: अनुचित भंडारण से खाद्यान्न खराब हो जाता है तथा उसकी बर्बादी होती है, जिससे आर्थिक हानि होती है और कार्यक्रम की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

- भ्रष्टाचार के जोखिम: सार्वजनिक भंडार का प्रबंधन भ्रष्टाचार एवं कुप्रबंधन के प्रति संवेदनशील है, जिससे सिस्टम के भीतर अक्षमताएँ और अव्यवस्थाएँ उत्पन्न होती हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुद्दे: सब्सिडीयुक्त भंडारण प्रथाएँ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जटिलताएँ उत्पन्न कर सकती हैं।

- कुछ देशों का तर्क है कि ऐसी प्रथाएँ निष्पक्ष बाज़ार प्रतिस्पर्धा को विकृत करती हैं और अन्य देशों के निर्यातकों को हानि पहुँचाती हैं।

- उदाहरण के लिये, थाईलैंड ने हाल ही में भारत पर निर्यात बाज़ार में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिये घरेलू खाद्य सुरक्षा के लिये रखे गए चावल के सार्वजनिक भंडार का उपयोग करने का आरोप लगाया।

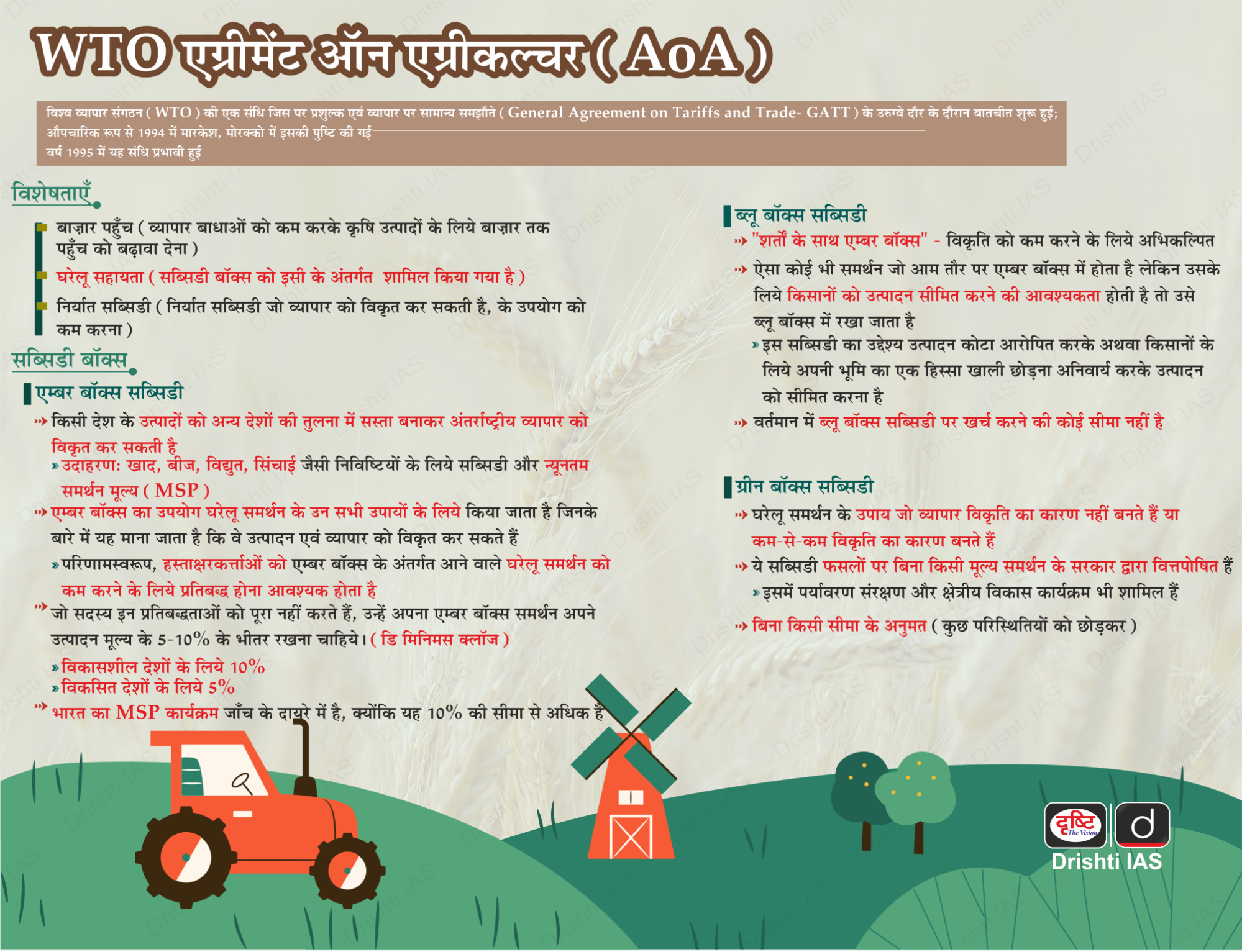

कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता:

- परिचय: कृषि पर विश्व व्यापार संगठन का समझौता (AoA), व्यापार वार्ता के उरुग्वे दौर के दौरान स्थापित अंतर्राष्ट्रीय नियमों का एक समूह है, जो वर्ष 1995 में लागू हुए।

- इनका उद्देश्य कृषि उत्पादों में निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है:

- व्यापार बाधाओं को कम करना: AoA सदस्य देशों को कृषि आयात पर टैरिफ, कोटा और अन्य प्रतिबंधों को कम करने के लिये प्रोत्साहित करता है।

- घरेलू सहायता: यह सब्सिडी के प्रकार और स्तर को नियंत्रित करता है, जो सरकारें अपने घरेलू कृषि उत्पादकों को प्रदान कर सकती हैं।

- बाज़ार पहुँच: AoA आयात बाधाओं को कम करके कृषि निर्यात के लिये अधिक बाज़ार पहुँच को बढ़ावा देता है।

- इनका उद्देश्य कृषि उत्पादों में निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देना है:

- कृषि सब्सिडी: WTO के मानदंडों के अनुसार, विकासशील देशों के लिये कृषि सब्सिडी कृषि उत्पादन के मूल्य के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिये। जबकि विकासशील देशों को कुछ संरक्षण प्राप्त होता है।

- हालाँकि दिसंबर 2013 के शांति खंड (Peace Clause) के तहत, WTO के सदस्यों ने विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान मंच पर विकासशील देशों द्वारा निर्धारित सीमा में किसी भी उल्लंघन को चुनौती से बचने पर सहमति व्यक्त की है।

- चावल पर भारत की सब्सिडी कई मौकों पर निर्धारित सीमा से अधिक हो गई थी, जिससे उसे 'शांति खंड' लागू करने के लिये मजबूर होना पड़ा।

विश्व व्यापार संगठन क्या है?

- यह वर्ष 1995 में अस्तित्व में आया। विश्व व्यापार संगठन, द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनज़र स्थापित प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) का उत्तराधिकारी है।

- यह अपने 164 सदस्य राष्ट्रों के बीच सहज, मुक्त और पूर्वानुमानित व्यापार को बढ़ावा देता है, जो वैश्विक व्यापार का 98% प्रतिनिधित्व करता है।

- व्यापार वार्ता (Negotiation) के रूप में विकसित, इसके नियमों का उद्देश्य कोटा को समाप्त करना और टैरिफ को कम करना है, वर्तमान ढाँचे को बड़े पैमाने पर वर्ष 1986-94 के उरुग्वे दौर की वार्ता द्वारा आकार दिया गया है।

- WTO का मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में स्थित है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: वैश्विक व्यापार और खाद्य सुरक्षा पर कृषि सब्सिडी के प्रभाव पर चर्चा कीजिये, घरेलू कृषि को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका बनाम बाज़ारों को विकृत करने और व्यापार असंतुलन पैदा करने की उनकी क्षमता पर भी विचार कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न . भारत ने वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999 को किसके दायित्वों का पालन करने के लिये अधिनियमित किया? (2018) (a) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन उत्तर: (d) प्रश्न. 'एग्रीमेंट ओन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ओन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़र्स और 'पीस क्लाज़' शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015) (a) खाद्य और कृषि संगठन उत्तर: (c) प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आपको कभी-कभी समाचारों में 'ऐम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं? (2016) (a) WTO मामला उत्तर: (a) प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) प्रश्न 5. ‘व्यापार-संबंधित निवेश उपायों’ (TRIMS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (2020)

नीचे दिये गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) प्रश्न . WTO एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहाँ लिये गए निर्णय देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। WTO का क्या अधिदेश (मैंडेट) है और उसके निर्णय किस प्रकार बंधनकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत के दृढ़-मत का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिये। (2014) प्रश्न . “WTO के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन तथा प्रोन्नति करना है। परंतु (संधि) वार्ताओं की दोहा परिधि मृतोंमुखी प्रतीत होती है जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है।'' भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिये। (2016) प्रश्न . यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) को ज़िंदा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए? (2018) |