भूगोल

नियोटेथिस महासागरीय प्लेट और विवर्तनिकी संचलन

प्रिलिम्स के लिये:नियोटेथिस महासागरीय प्लेट, ज़ाग्रोस पर्वत, अरब और यूरेशियन महाद्वीपीय प्लेटें, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, महाद्वीप निर्माण। मेन्स के लिये:महाद्वीप निर्माण में प्लेट विवर्तनिकी और भू-वैज्ञानिक प्रक्रियाओं की भूमिका, विवर्तनिकी बल और भू-आकृतियों का विकास, हिमालय के निर्माण में प्लेट विवर्तनिकी्स की भूमिका और इसका वर्तमान प्रभाव। |

स्रोत: एसडी

चर्चा में क्यों?

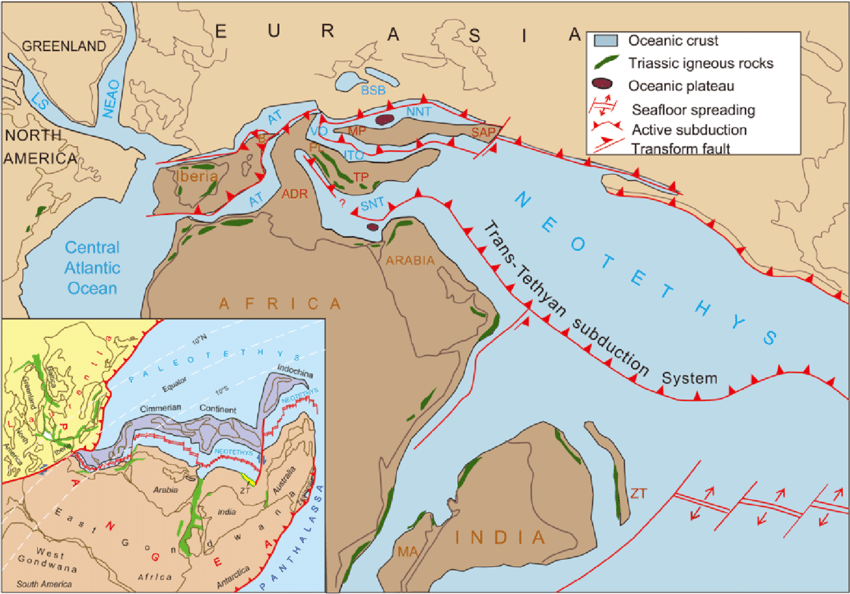

एक अध्ययन के अनुसार, प्लेटों की गति के कारण प्राचीन नियोटेथिस महासागरीय प्लेट, जो पहले अरब और यूरेशियाई महाद्वीपीय विवर्तनिकी प्लेटों के बीच स्थित थी, पश्चिम एशिया में ज़ाग्रोस पर्वत के नीचे विखंडित हो रही है।

- इसका प्रभाव क्षेत्रीय भूगोल, भूकंप और संसाधन वितरण पर पड़ता है, तथा पृथ्वी की गहन विवर्तनिकी प्रक्रियाओं के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है।

नियोटेथिस महासागरीय प्लेट क्या है?

- पैंजिया के विघटन के दौरान, नियोटेथिस महासागर के समुद्र तल का निर्माण नियोटेथिस महासागरीय प्लेट, जो एक प्राचीन महासागरीय प्लेट है, द्वारा हुआ।

- जैसे-जैसे अरब और यूरेशियाई प्लेटें समय के साथ एक-दूसरे के करीब आती गईं, यह यूरेशियाई महाद्वीप के नीचे पृथ्वी के मेंटल में समा गई।

अरेबियन प्लेट:

- अरेबियन प्लेट उत्तरी और पूर्वी गोलार्द्ध में एक छोटी विवर्तनिकी प्लेट है, जो अफ्रीकी और भारतीय प्लेटों के साथ उत्तर की ओर बढ़ रही है।

- यूरेशियन प्लेट के साथ पर्वत निर्माण में इसकी प्रमुख भूमिका रही है, जिसने ज़ाग्रोस पर्वत, अल्बोरज़ पर्वत, ईरानी पठार, हिमालय तथा दक्षिणी यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया में अन्य पर्वतमालाओं के उत्थान में योगदान दिया है।

- ज़ाग्रोस पर्वत के अधिक वजन के कारण आसपास की भूमि निचे की और खिसक गई, जिससे मेसोपोटामिया तलछटी बेसिन का निर्माण हुआ।

यूरेशियन प्लेट:

- यूरेशियन प्लेट एक प्रमुख विवर्तनिकी प्लेट है, जो यूरोप, रूस और एशिया के कुछ हिस्सों को कवर करती है , तथा इसकी सीमाएं उत्तरी अमेरिकी, अफ्रीकी, अरब, भारतीय और सुंडा प्लेटों के साथ साझा करती हैं।

- पश्चिम में उत्तरी अमेरिकी प्लेट के साथ इसकी सीमा अलग है तथा यह 0.25 से 0.5 इंच प्रति वर्ष की औसत गति से आगे बढ़ रहा है, जिससे आइसलैंड 2.5 सेमी प्रति वर्ष अलग हो रहा है।

विवर्तनिकी प्लेट और संचलन क्या है?

- विवर्तनिकी प्लेट (जिसे लिथोस्फेरिक प्लेट भी कहा जाता है) महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों द्वारा निर्मित ठोस चट्टान का एक विशाल, अनियमित आकार का स्लैब है।

- महाद्वीपीय प्लेटें पृथ्वी के भू-भाग का निर्माण करती हैं, जबकि महासागरीय प्लेटें महासागरीय तल के नीचे स्थित होती हैं।

- महासागरीय प्लेटें सघन बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित अभिसारी सीमाओं पर महाद्वीपीय प्लेटों के नीचे स्थित हैं, जबकि महाद्वीपीय प्लेटों का निर्माण हल्की ग्रेनाइट चट्टानों से हुआ है।

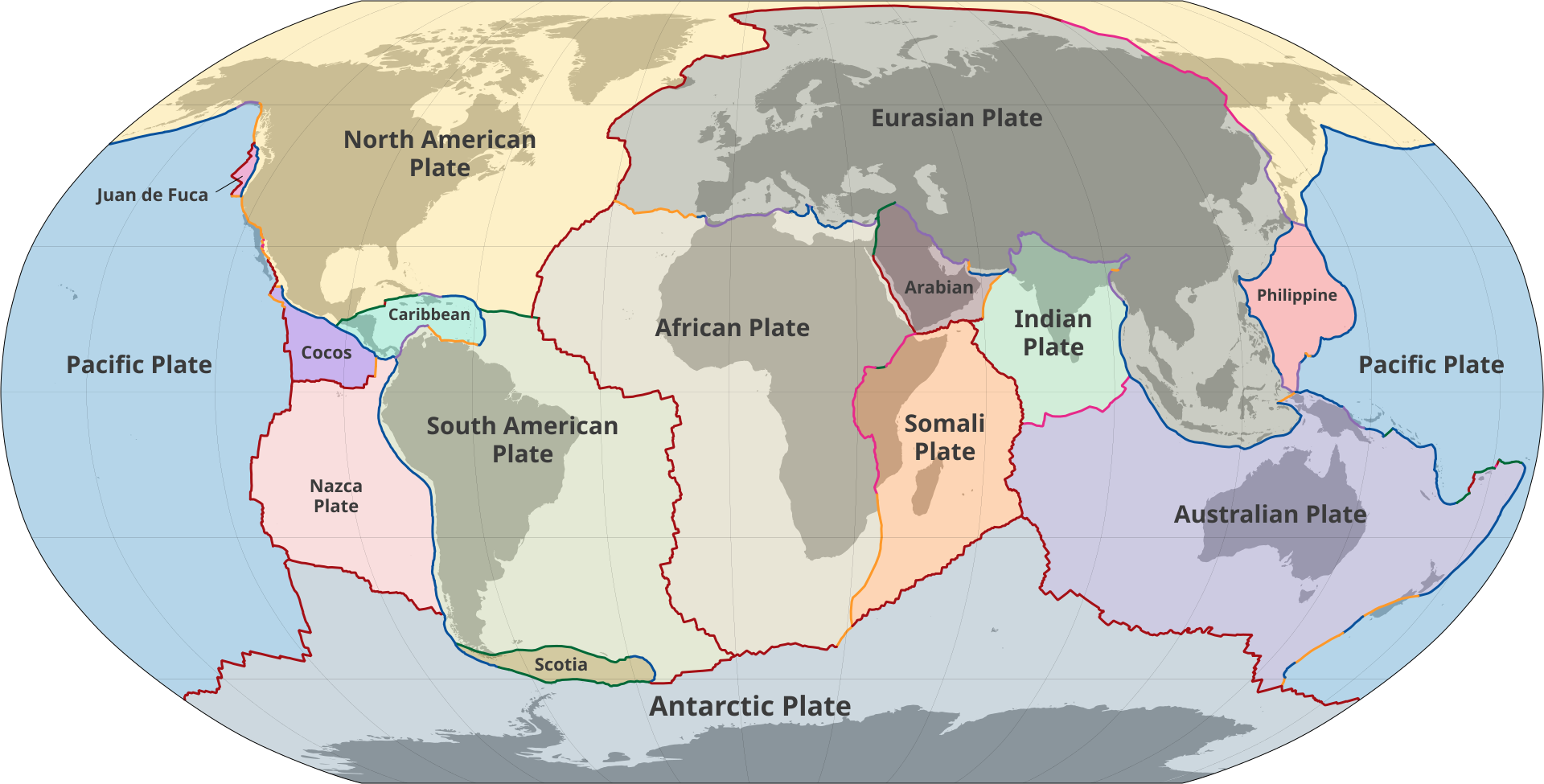

- बड़ी और छोटी विवर्तनिकी प्लेटें: पृथ्वी का स्थलमंडल 7 बड़ी और कई छोटी प्लेटों में विभाजित है।

- बड़ी प्लेटें: अंटार्कटिक प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, दक्षिण अमेरिकी प्लेट, प्रशांत प्लेट, इंडो-ऑस्ट्रेलियाई प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरेशियन प्लेट।

- छोटी प्लेटें : कोकोस प्लेट, नज़का प्लेट, अरेबियन प्लेट, फिलीपीन प्लेट, कैरोलीन प्लेट, फिजी प्लेट, ज्वान डी फ्यूका प्लेट आदि।

- विवर्तनिकी प्लेट संचलन:

- प्लेटों का संचलन: विवर्तनिकी प्लेटें स्थिर नहीं होती हैं, बल्कि ये दुर्बलतामंडल पर क्षैतिज रूप से चलायमान होती हैं।

- इनकी परस्पर क्रिया (टकराना, अलग होना या एक दूसरे के ऊपर से घर्षण करना) के परिणामस्वरूप भूगर्भीय घटनाएँ होती हैं जैसे भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट।

- संचलन की दर: विवर्तनिकी प्लेटें अलग-अलग गति से चलायमान हैं। आर्कटिक रिज की गति सबसे कम है (<2.5 सेमी/वर्ष), जबकि दक्षिण प्रशांत में ईस्ट पैसिफिक राइज़ की गति सबसे अधिक है (>15 सेमी/वर्ष)।

- प्रेरक शक्ति: यह गति मेंटल की संवहन धाराओं से प्रेरित होती है, जो पृथ्वी के निर्माण से उत्पन्न प्रारंभिक ऊष्मा और थोरियम एवं यूरेनियम जैसे समस्थानिकों के रेडियोधर्मी क्षय के कारण उत्पन्न होती है।

- गर्म पदार्थ के ऊपर उठने, फैलने एवं ठंडा होने से एक सतत् चक्र के माध्यम से प्लेट संचलन होता है।

- प्लेटों का संचलन: विवर्तनिकी प्लेटें स्थिर नहीं होती हैं, बल्कि ये दुर्बलतामंडल पर क्षैतिज रूप से चलायमान होती हैं।

- विवर्तनिकी प्लेट सीमाएँ:

- अभिसारी सीमाएँ (विनाशकारी सीमाएँ): इन सीमाओं पर प्लेटों के टकराने के परिणामस्वरूप भूमि धँसाव, पर्वत निर्माण तथा ज्वालामुखी चाप का निर्माण होता है।

- महासागरीय-महाद्वीपीय अभिसरण: सघन महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धँस जाती है (उदाहरण के लिए, ज्वान डी फ्यूका प्लेट का उत्तरी अमेरिकी प्लेट के नीचे धँस जाना)।

- महासागरीय-महासागरीय अभिसरण: सघन प्लेट के नीचे की ओर धँस जाने से गहरी खाइयाँ एवं द्वीप चाप बनते हैं (जैसे, मारियाना ट्रेंच)।

- महाद्वीपीय-महाद्वीपीय अभिसरण: इनके टकराव के परिणामस्वरूप पर्वत निर्माण होता है (उदाहरण के लिए, भारतीय और यूरेशियन प्लेटों के टकराव के कारण हिमालय का निर्माण)।

- अपसारी सीमाएँ (रचनात्मक सीमाएँ): इसमें प्लेटें अलग हो जाती हैं, जिससे नई भूपर्पटी के निर्माण के साथ समुद्रतल का विस्तार होता है और दरार घाटियाँ बनती हैं।

- महासागरीय अपसरण: इससे मध्य-महासागरीय कटक बनते हैं (जैसे, मध्य-अटलांटिक कटक)।

- महाद्वीपीय अपसरण: इससे दरार घाटियाँ बनती हैं (उदाहरण के लिए, अफ्रीका की महान दरार घाटी)।

- रूपांतरण सीमाएँ: इसमें प्लेटें भूपर्पटी का निर्माण या विनाश किए बिना एक दूसरे के ऊपर से गति करती हैं।

- इससे प्रायः भ्रंश के साथ संचित ऊर्जा के कारण भूकंप आते हैं (उदाहरण के लिए, कैलिफोर्निया में सैन एंड्रियास भ्रंश)।

- अभिसारी सीमाएँ (विनाशकारी सीमाएँ): इन सीमाओं पर प्लेटों के टकराने के परिणामस्वरूप भूमि धँसाव, पर्वत निर्माण तथा ज्वालामुखी चाप का निर्माण होता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: Q. अभिसारी, अपसारी और रूपांतरित प्लेट सीमाएँ क्या हैं? भूकंपीय गतिविधि एवं प्राकृतिक आपदाओं को समझने के क्रम में इनके महत्त्व पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्षों के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न. निम्नलिखित में से किस घटना ने जीवों के विकास को प्रभावित किया होगा? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न: 'महाद्वीपीय विस्थापन ' के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? इसके समर्थन में प्रमुख प्रमाणों की विवेचना कीजिये। (2013) |

सामाजिक न्याय

भारतीय रक्षा बलों में बढ़ता तनाव

मेन्स के लिये:केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल, राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, किरण हेल्पलाइन मेन्स के लिये:सशस्त्र बलों में तनाव और मनोबल संबंधी मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएँ |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

मणिपुर में केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF) के एक जवान ने पहले अपने दो सहकर्मियों की हत्या की और फिर आत्महत्या कर ली, जिससे भारत के सुरक्षा बलों में बढ़ते तनाव की ओर ध्यान आकर्षित हुआ।

- सैन्य कर्मियों में त्यागपत्र और आत्महत्या की बढ़ती संख्या, बेहतर शिकायत समाधान और मानसिक स्वास्थ्य उपचार की महत्त्वपूर्ण आवश्यकता को उजागर करती है।

रक्षा कार्मिकों में तनाव के क्या कारण हैं?

- परिचालन तनाव:

- उग्रवाद-रोधी/आतंकवाद-रोधी (CI/CT) अभियानों में लंबे समय तक तैनाती और उच्च जोखिम वाली स्थितियों (अत्यधिक मौसम, कठिन भू-भाग, तथा दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव) में लगातार रहने से तनाव में वृद्धि होती है।

- यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया (USI) के एक अध्ययन में बताया गया है कि भारतीय सेना के 50% से अधिक जवान गंभीर तनाव में हैं और अधिकारी जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारियों (JCOs) और अन्य रैंकों (ORs) की तुलना में उच्च संचयी तनाव का अनुभव करते हैं।

- युद्ध अभियानों और फील्ड पोस्टिंग के दौरान परिवार से बार-बार और लंबे समय तक अलग रहना प्रियजनों के साथ बातचीत को सीमित कर देता है तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है।

- अप्रत्याशित कार्य घंटे, अनियमित कार्य समय अवधि और उच्च परिचालन के कारण तनाव की स्थिति में निरंतर सतर्कता और त्वरित निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, जिससे अधिकारियों पर दबाव बढ़ जाता है।

- गैर-अधिकारियों के लिये, अल्पकालिक रोज़गार (जैसा कि अग्निपथ योजना में देखा गया है) और अनिश्चित कैरियर की संभावनाएँ रोज़गार से संबंधित चिंताओं को बढ़ाती हैं।

- हताहतों की संख्या और युद्ध आघात , साथी सैनिकों की चोटों या मौतों को देखना मनोवैज्ञानिक संकट का कारण बनता है।

- युद्ध एवं साथी सैनिकों के घायल होने या उनकी मृत्यु को देखने से उत्पन्न आघात के कारण मनोवैज्ञानिक तनाव में वृद्धि होती है।

- उग्रवाद-रोधी/आतंकवाद-रोधी (CI/CT) अभियानों में लंबे समय तक तैनाती और उच्च जोखिम वाली स्थितियों (अत्यधिक मौसम, कठिन भू-भाग, तथा दूरदराज के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव) में लगातार रहने से तनाव में वृद्धि होती है।

- गैर-परिचालनीय तनावकारक (Non-Operational Stressor):

- नेतृत्व और प्रशासनिक मुद्दे जैसे अनुचित पदोन्नति, मान्यता का अभाव और नेतृत्व अंतराल।

- वरिष्ठों एवं अधीनस्थों के साथ संघर्ष, जिसमें अपमान, गरिमा की कमी और पारस्परिक तनाव के मामले शामिल हैं।

- बार-बार स्थानांतरण और कम समय के कार्यकाल के कारण कैरियर में प्रगति और पारिवारिक जीवन में अस्थिरता उत्पन्न होती है।

- वेतन एवं स्थिति संबंधी चिंताएँ जैसे रैंक समतुल्यता में गिरावट और वित्तीय असंतोष।

- आपातकालीन स्थितियों के बावजूद अवकाश आवेदन में विलंब या अस्वीकृति के कारण अवकाश अस्वीकार्यता और अत्यधिक कार्यभार।

- मोबाइल फोन के सीमित उपयोग और सख्त अनुशासन नियमों के कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध।

- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचे और सहायता जैसे कि राशन की खराब गुणवत्ता, मनोरंजन सुविधाओं की कमी और अकुशल प्रशासनिक सहायता।

- इसके अतिरिक्त, सैन्यकर्मियों के परिवारों के साथ उनके घर पर होने वाला उत्पीड़न उनके तनाव को और बढ़ा देता है।

- मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा कलंक, जिससे कमज़ोर समझे जाने के भय से मनोवैज्ञानिक सहायता लेने में हिचकिचाहट होती है।

- इसके अतिरिक्त तनाव से निपटने के लिये शराब का उपयोग करना, जिससे दीर्घकालिक स्वास्थ्य और सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

- नेतृत्व और प्रशासनिक मुद्दे जैसे अनुचित पदोन्नति, मान्यता का अभाव और नेतृत्व अंतराल।

तनाव सैन्यकर्मियों पर किस प्रकार प्रभाव डालता है?

- बढ़ती आत्महत्याएँ और सहकर्मी हत्या, जहाँ तनाव अनुचित कदम उठाने का कारण बनता है, जिससे व्यक्ति और उसके सहयोगी दोनों की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है।

- वर्ष 2020 से 2024 तक, 55,555 CAPF कर्मियों ने या तो इस्तीफा दे दिया या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली, जबकि 730 कर्मियों की आत्महत्या से मृत्यु हो गई।

- उच्च रक्तचाप, चिंता, अवसाद और अन्य तनाव-संबंधी रोगों के बढ़ते मामलों के साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट।

- मनोबल और प्रेरणा में कमी, जिससे परिचालन प्रभावशीलता और कर्त्तव्य के प्रति प्रतिबद्धता में कमी आती है।

- तनाव के कारण युद्ध की तैयारी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तनाव के कारण महत्त्वपूर्ण परिस्थितियों में निर्णय लेने की क्षमता, सतर्कता और समग्र प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है।

- अधिक कार्मिकों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र या शीघ्र निकासी का विकल्प चुनने से कर्मचारियों के नौकरी छोडऩे की दर बढ़ गई है।

- पारिवारिक और सामाजिक संघर्ष, जहाँ कार्य संबंधी तनाव रिश्तों पर असर डालता है, जिससे घरेलू विवाद और भावनात्मक कष्ट उत्पन्न होते हैं।

- नेतृत्व में विश्वास में कमी के कारण प्रबंधन के निर्णयों, नीतियों और संगठनात्मक समर्थन के प्रति असंतोष उत्पन्न होता है।

सैन्य कर्मियों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु भारत की पहल

- सलाह और दिशानिर्देश: अगस्त 2023 में भारतीय सैन्य कर्मियों में तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिये अधिकारियों, धार्मिक शिक्षकों एवं प्रशिक्षित कर्मियों को तैनात करने के लिये दिशानिर्देश जारी किये।

- प्रशिक्षण एवं परामर्श कार्यक्रम: अधिकारियों को रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान (DIPR) में प्रशिक्षित किया जाता है।

- इनकी सहायता के लिये प्रत्येक इकाई में धार्मिक शिक्षक (पंडित, मौलवी, ग्रंथी, पादरी) तैनात किये गए हैं।

- जूनियर और गैर-कमीशन अधिकारियों के लिये मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता पाठ्यक्रम (12 सप्ताह की अवधि) का प्रावधान है।

- परामर्श सहायता: प्रमुख सैन्य स्टेशनों पर तैनात नागरिक परामर्शदाता तथा सभी कमांड मुख्यालयों में हेल्पलाइनें स्थापित की गई हैं।

- मनोचिकित्सा केंद्र: इन्हें प्रमुख सैन्य स्टेशनों पर चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के अधीन स्थापित किया गया है।

- समग्र दृष्टिकोण: इसमें योग, ध्यान, खेल, मनोरंजन, बेहतर सुविधाएँ और सैनिकों के लिये अनुकूल प्रणाली की स्थापना शामिल है।

आगे की राह

- समय-समय पर तनाव आकलन करना: उभरते तनाव कारकों का आकलन करने एवं उनका समाधान करने के लिये DIPR पहल जैसे चल रहे कार्यक्रमों का विस्तार करना चाहिये।

- मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिये प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: AI-आधारित चैटबॉट, टेलीमेडिसिन सेवाएँ (राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और किरण हेल्पलाइन के तहत) और मोबाइल ऐप वास्तविक समय में मानसिक स्वास्थ्य सहायता प्रदान कर सकते हैं।

- पारिवारिक सहायता कार्यक्रम: परामर्श, वित्तीय नियोजन कार्यशालाएँ तथा कार्मिकों के परिवारों के लिये कल्याण कार्यक्रम से घरेलू तनाव में कमी आ सकती है।

- स्थायी सेवा-पश्चात रोज़गार सुनिश्चित करने तथा भूतपूर्व सैनिकों एवं सैनिकों की विधवाओं के लिये स्व-रोज़गार योजना की पहुँच का विस्तार करने के क्रम में अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) में सेवानिवृत्त सैनिकों के लिये लेटरल एंट्री की सुविधा प्रदान करनी चाहिये।

- बेहतर शिकायत निवारण: सैनिकों की चिंताओं के कुशलतापूर्वक समाधान हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के समान समयबद्ध तंत्र स्थापित करना चाहिये।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: भारत के सैन्य कर्मियों में बढ़ते तनाव का राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ इनकी परिचालन प्रभावशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? इन चिंताओं को दूर करने के उपाय बताइये। |

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नमेन्सप्रश्न: भारतीय समाज में नवयुवतियों में आत्महत्या क्यों बढ़ रही है? स्पष्ट कीजिये। (2023) प्रश्न: निम्नलिखित उद्धरण का आपके विचार से क्या अभिप्राय है? ‘‘हम बाहरी दुनिया में तब तक शांति प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि हम अपने भीतर शांति प्राप्त नहीं कर लेते।’’ -दलाई लामा (2021) |

शासन व्यवस्था

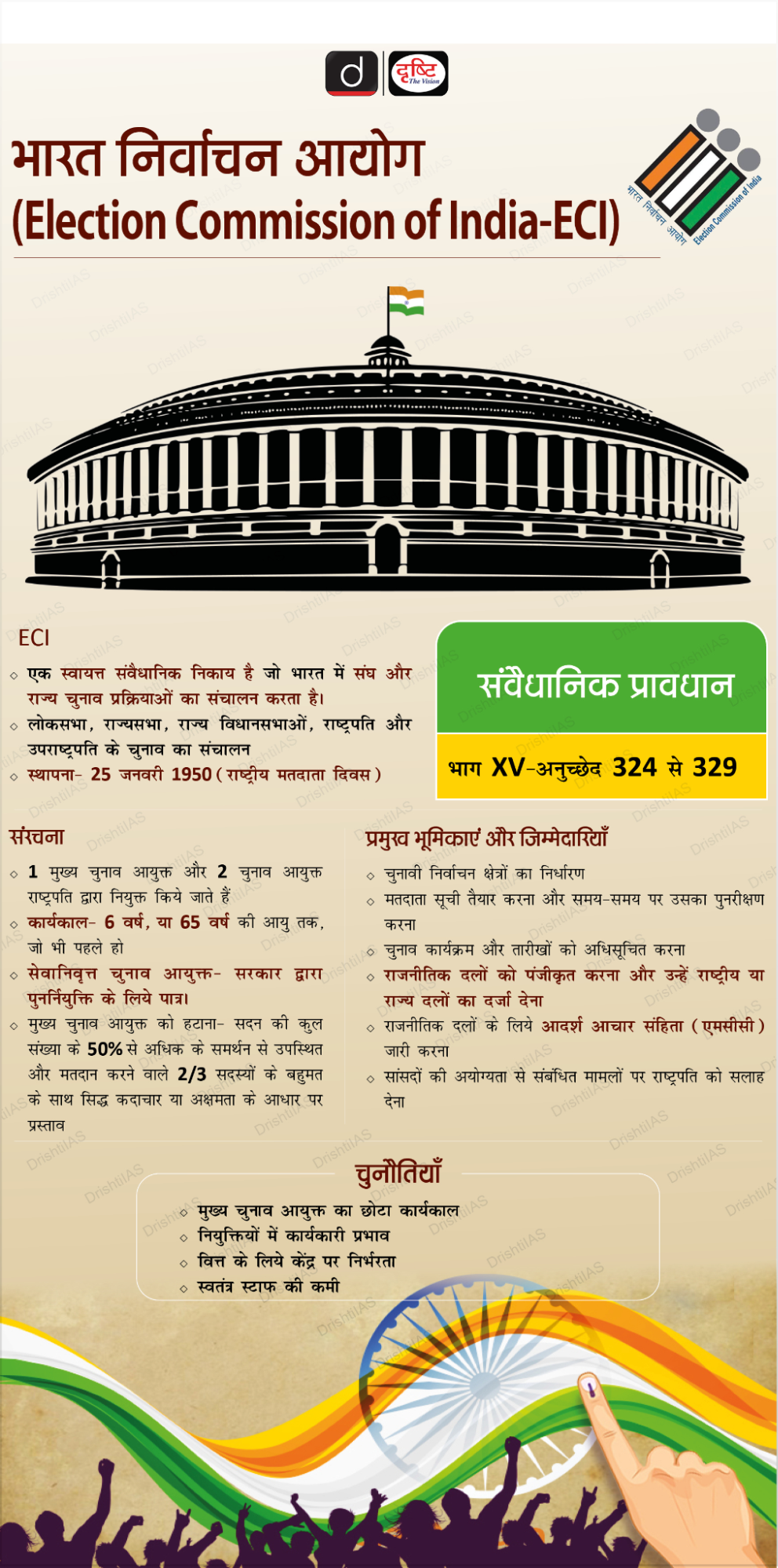

मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति

प्रारंभिक परीक्षा:मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC), मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम 2023, अनूप बरनवाल मामला, 2023, निर्वाचन आयोग, LOP, CJI, गोस्वामी समिति, विधि आयोग। मुख्य परीक्षा:मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित चिंताएँ और आगे की राह। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

ज्ञानेश कुमार को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) नियुक्त किया गया है।

- चयन समिति के एक सदस्य ने आपत्ति जताई कि चयन प्रक्रिया ने अनूप बरनवाल केस, 2023 में उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को नज़रअंदाज किया है।

वर्ष 2023 के अधिनियम के संबंध में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: यह अधिनियम मुख्य निर्वाचन आयुक्त/निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति, कार्यकाल, सेवा शर्तों और निर्वाचन आयोग की प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिये निर्वाचन आयोग (निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्त और कारबार का संव्यवहार) अधिनियम, 1991 को प्रतिस्थापित करता है।

- न्यायिक पृष्ठभूमि: यह अधिनियम उच्चतम न्यायालय (SC) के हस्तक्षेप के बाद आया, जब विभिन्न याचिकाओं में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) और निर्वाचन आयुक्तों (EC) की नियुक्ति में केंद्र सरकार की विशेष शक्ति को चुनौती दी गई।

- अनूप बरनवाल केस, 2023 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश का एक पैनल संसद द्वारा कानून पारित होने तक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का चयन करेगा।

- फैसले से पहले, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी।

- प्रमुख प्रावधान:

- चयन समिति: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)।

- लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष (LOP) (या सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता)।

- प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।

- चयन समिति: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश के आधार पर की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:

- सर्च कमिटी: विधि मंत्री के नेतृत्व में गठित एक सर्च कमिटी (जिसमें ऐसे दो अन्य सदस्य शामिल होते हैं जो भारत सरकार के सचिव स्तर से नीचे के पद के न हो) द्वारा पाँच उम्मीदवारों का चयन किया जाता है।

- अधिनियम की धारा 8 चयन समिति को सूचीबद्ध पाँच नामों के अतिरिक्त अन्य नामों पर भी विचार करने का अधिकार प्रदान करती है।

- पात्रता मानदंड: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के लिये आवश्यक है कि उन्होंने भारत सरकार में सचिव स्तर का पद संभाला हो तथा इसके अलावा इनमें सत्यनिष्ठा के साथ चुनाव प्रबंधन का अनुभव होना चाहिये।

- वेतन, कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होगा तथा सीईसी और अन्य ईसी छह वर्ष की अवधि के लिये या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहेंगे।

- सीईसी और ईसी को दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। अगर किसी ईसी को सीईसी नियुक्त किया जाता है तो उसका कुल कार्यकाल छह वर्ष से अधिक नहीं हो सकता।

- सरकारी पेंशन ( दिव्यांगता पेंशन को छोड़कर) प्राप्त करने वाले सीईसी या ईसी का वेतन प्राप्त पेंशन की राशि से कम हो जाएगा।

- निष्कासन और त्यागपत्र: मुख्य निर्वाचन आयुक्त को केवल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से ही उसके कार्यालय से हटाया जा सकता है, जबकि निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है।

- दोनों राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं।

अधिनियम के समक्ष प्रमुख चिंताएँ क्या हैं?

- सी.जे.आई. का बहिष्कार: अधिनियम, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल (प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, सी.जे.आई.) को प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री की समिति से प्रतिस्थापित करता है, जिससे कार्यपालिका को चयन प्रक्रिया पर हावी होने की अनुमति मिलती है।

- शक्ति पृथक्करण का उल्लंघन: इस अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय में याचिकाकर्त्ताओं द्वारा चुनौती दी जा रही है, जिसमें तर्क दिया गया है कि क्या संसद के पास कानून या अध्यादेश के माध्यम से अनूप बरनवाल मामले, 2023 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को रद्द करने या संशोधित करने का कानूनी अधिकार है।

- चयन समिति में रिक्तियाँ: अधिनियम चयन समिति को रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की अनुमति देता है।

- यदि लोकसभा भंग होने के कारण विपक्ष के नेता का पद रिक्त होता है, तो उम्मीदवारों के चयन के लिये केवल प्रधानमंत्री और एक केंद्रीय मंत्री ही बचे रहेंगे, जिससे प्रभावी रूप से निर्णय और वर्ष 2023 अधिनियम दोनों को दरकिनार कर दिया जाएगा।

- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को कमज़ोर करना: चूँकि कार्यपालिका के पास तीन में से दो वोट होते हैं, इसलिये अधिनियम निर्वाचन आयोगों की स्वतंत्रता और सत्तारूढ़ पार्टी के साथ संभावित तालमेल पर चिंता उत्पन्न करता है, जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों को कमज़ोर कर सकता है।

- EC की विश्वसनीयता पर प्रभाव: CEC और EC प्रत्याशी के लिये अधिनियम की सर्च कमिटी की नियुक्ति से पहले ही कार्यकारी प्रभाव बढ़ाने के लिये आलोचना का सामना करना पड़ता है।

- निर्वाचन आयोग के चयन में कथित पूर्वाग्रह भारतीय लोकतंत्र को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि चुनाव राजनीतिक शक्ति का निर्धारण करते हैं।

निर्वाचन निकाय के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित वैश्विक स्तर की प्रथाएँ

- दक्षिण अफ्रीका: चयन प्रक्रिया में संवैधानिक न्यायालय के अध्यक्ष, मानवाधिकार न्यायालय के प्रतिनिधि एवं लैंगिक समानता के पक्षधर जैसे प्रमुख व्यक्ति शामिल होते हैं।

- यूनाइटेड किंगडम: निर्वाचन निकाय के लिये उम्मीदवारों को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा अनुमोदन प्राप्त होता है।

- संयुक्त राज्य अमेरिका: राष्ट्रपति, निर्वाचन निकाय के सदस्यों की नियुक्ति करता है और नियुक्तियों के लिये सीनेट के अनुमोदन की आवश्यकता होती है।

आगे की राह

- चयन प्रक्रिया की समीक्षा: अनूप बरनवाल केस, 2023 के अनुसार चयन समिति में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को बहाल करने से प्रक्रिया में एक तटस्थ तत्व शामिल हो जाएगा, जिससे राजनीतिक पूर्वाग्रह का जोखिम कम हो जाएगा।

- कार्यपालिका के प्रभुत्व को कम करने के लिये चयन समिति में सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष को शामिल किया जा सकता है।

- निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता को मज़बूत करना: गोस्वामी समिति (1990) ने हितों के टकराव को रोकने एवं निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये मुख्य निर्वाचन आयुक्तों तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सरकारी पदों पर आसीन होने से वंचित करने की सलाह दी थी।

- वित्तीय स्वायत्तता: निर्वाचन आयोग का व्यय भारत की संचित निधि (CFI) पर 'भारित' होना चाहिये ताकि मतदान के माध्यम से इसमें परिवर्तन या कमी न की जा सके।

- मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच समानता: चुनाव सुधारों पर 255वें विधि आयोग (2015) की रिपोर्ट में निर्वाचन आयुक्तों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान संरक्षण देने के क्रम में अनुच्छेद 324(5) में संशोधन करने की सिफारिश की गई थी, जिससे निष्पक्षता के साथ बाहरी प्रभाव के प्रति प्रतिरोध सुनिश्चित हो सके।

- अनुच्छेद 324(5) में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने के लिये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह महाभियोग चलाने का प्रावधान किया गया है, जबकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है, जिससे ये अधिक असुरक्षित हो जाते हैं।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालिका के प्रभाव से संबंधित चिंताओं का मूल्यांकन करते हुए इनकी स्वायत्तता बढ़ाने के उपाय बताइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQs)प्रिलिम्सप्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये : (2017) 1- भारत निर्वाचन आयोग पाँच सदस्यीय निकाय है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न: आदर्श आचार संहिता के विकास के आलोक में भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिये। (2022) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चीन द्वारा आपूर्ति शृंखलाओं का रणनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग

प्रिलिम्स के लिये:मेक इन इंडिया पहल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन, चीन प्लस वन रणनीति मेन्स के लिये:आपूर्ति शृंखला व्यवधान और आर्थिक सुरक्षा, भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

चीन ने एप्पल-फॉक्सकॉन के भारत स्थित संयंत्रों में अपने इंजीनियरों तथा तकनीशियनों पर प्रतिबंध लगाकर तथा महत्त्वपूर्ण विनिर्माण उपकरणों के निर्यात पर रोक लगाकर आपूर्ति शृंखलाओं का रणनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया है।

- इस कदम को भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र को धीमा करने एवं 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत देश की व्यापक महत्त्वाकांक्षाओं को प्रभावित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

चीन भारत की आपूर्ति शृंखलाओं को किस प्रकार बाधित कर रहा है?

- आपूर्ति शृंखलाओं पर नियंत्रण: चीन, वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति शृंखला में प्रभावी है। तकनीशियनों और प्रमुख उपकरणों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाकर, इसका उद्देश्य भारत के उत्पादन को बाधित करना तथा भारतीय श्रमिकों के कौशल विकास में बाधा डालना है।

- यह दबाव रणनीति भारत के खिलाफ बीजिंग की सौदेबाजी स्थिति को मज़बूत करती है।

- भारत स्मार्टफोन के उपकरणों का एक बड़ा हिस्सा चीन से आयात करता है। नवीनतम प्रतिबंध भारत की कमज़ोरी एवं आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

- टनल बोरिंग मशीनों (TBMs) में देरी: वर्ष 2019 से चीन ने भारत द्वारा आयातित जर्मन TBMs में देरी की है जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास मेट्रो, रेल, सड़क एवं रणनीतिक पर्वतीय सुरंगों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- बीजिंग को डर है कि ये सुरंगें भारतीय सैन्य रसद में सहायता करेंगी, जिससे वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर सैनिकों की आवाजाही तेज़ हो जाएगी।

- महत्त्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध: वर्ष 2023 से चीन ने अर्द्धचालकों, सौर पैनलों और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स के लिये प्रमुख सामग्रियों, ज़र्मेनियम और गैलियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

- यद्यपि गैलियम को भारत के बॉक्साइट भंडार से निकाला जा सकता है, लेकिन ज़र्मेनियम का आयात एक चुनौती बना हुआ है, जो अर्द्धचालकों और सैन्य अनुप्रयोगों के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI): BRI और औद्योगिक निवेश के माध्यम से चीन यह सुनिश्चित करता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उसकी आपूर्ति शृंखलाओं पर निर्भर रहें।

- उदाहरण के लिये अमेरिकी प्रतिबंधों के बावज़ूद, टेस्ला जैसी कंपनियाँ लागत प्रभावी उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र के कारण चीन में प्रमुख परिचालन जारी रख रही हैं।

चीन आपूर्ति शृंखलाओं को हथियार क्यों बना रहा है?

- भारत को विनिर्माण केंद्र बनने से रोकना: उच्च तकनीक विनिर्माण और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में चीन के प्रभुत्व को चुनौती मिल रही है, क्योंकि एप्पल तथा अन्य कंपनियाँ भारत की ओर रुख कर रही हैं।

- वर्तमान में भारत विश्व के 14% आईफोन का उत्पादन करता है, तथा अनुमान है कि यह 25-40% तक पहुँच जाएगा।

- चीन में बेरोज़गारी बढ़ने के कारण सरकार को भारत में उच्च मूल्य वाली नौकरियाँ खोने का भय है, विशेष रूप से AI-संचालित उपभोक्ता तकनीक जैसे उभरते उद्योगों में।

- भारत के आर्थिक प्रतिबंधों का प्रतिशोध: वर्ष 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से भारत ने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, चीनी निवेश को प्रतिबंधित करने के साथ-साथ अवैध गतिविधियों के लिये चीनी फर्मों की जाँच की है।

- चीन के नवीनतम निर्यात प्रतिबंधों का उद्देश्य आपूर्ति शृंखला व्यवधानों का लाभ उठाकर भारत को व्यापार वार्ता के लिये बाध्य करना है।

- चीन राजनीतिक असहमति वाले देशों को दंडित करने के लिये व्यापार प्रतिबंधों का उपयोग करता है।

- वैश्विक व्यापार में भारत का लचीलापन: चीन प्रभावी आर्थिक प्रतिबंध लगाने में संघर्ष करता रहा है, जबकि अमेरिका के पास मज़बूत वैश्विक गठबंधन हैं।

- इन चुनिंदा निर्यात अस्वीकार्यताओं से चीन को यह आकलन करने का अवसर मिलता है कि भारत आगे और प्रतिबंध लगाने से पहले आपूर्ति शृंखला व्यवधानों के साथ किस प्रकार तालमेल बिठाता है।

आपूर्ति शृंखला की कमज़ोरियों का सामना करने के लिये भारत के प्रयास

- उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना

- राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन

- घटकों पर शुल्क में कटौती: केंद्रीय बज़ट 2025 ने महत्त्वपूर्ण मोबाइल फोन कंपोनेंट्स (जैसे, मुद्रित सर्किट बोर्ड, कैमरा मॉड्यूल, कनेक्टर, सेंसर और लिथियम-आयन बैटरी निर्माण मशीनरी) पर आयात शुल्क हटा दिया।

- कौशल विकास पहल: राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, कौशल भारत मिशन संकल्प योजना, तेजस कौशल परियोजना, मॉडल कौशल ऋण योजना।

इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- आयात पर भारी निर्भरता: भारत 75% से अधिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का आयात करता है। उच्च-स्तरीय विनिर्माण उपकरणों के लिये घरेलू आपूर्ति शृंखलाओं की कमी भारत की उत्पादन बढ़ाने की क्षमता को सीमित करती है।

- सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम जैसी पहल के बावज़ूद आयात पर निर्भरता प्रमुख उद्योगों को व्यवधानों के प्रति संवेदनशील बनाती है।

- कुशल कार्यबल की कमी: भारत में चिप डिज़ाइन, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली और स्वचालन में विशेषज्ञ प्रतिभा का अभाव है, जो उच्च तकनीक विनिर्माण के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- सहायक उद्योगों के लिये कमज़ोर पारिस्थितिकी तंत्र: चीन के विपरीत, भारत में स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों के लिये स्थानीय आपूर्तिकर्त्ताओं का मज़बूत नेटवर्क नहीं है।

- अनुसंधान एवं विकास का अभाव: इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकांश उच्च तकनीक अनुसंधान एवं विकास अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन में केंद्रित है, जबकि भारत में नवाचार सीमित है।

- भारत को प्रतिस्पर्द्धात्मक बढ़त हासिल करने के लिये अनुसंधान संस्थानों, उद्योग-अकादमिक सहयोग और पेटेंट सृजन में निवेश करना चाहिये।

आगे की राह

- घरेलू विनिर्माण को मज़बूत करना: अर्द्धचालकों, महत्त्वपूर्ण घटकों एवं उच्च तकनीक वाली मशीनरी के स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देने के लिये PLI का विस्तार करना चाहिये।

- जापान, दक्षिण कोरिया एवं अमेरिका जैसे देशों से जर्मेनियम तथा गैलियम के लिये वैकल्पिक आपूर्तिकर्त्ताओं को सुरक्षित करना चाहिये।

- भारत की सेमीकंडक्टर मांग को पूरा करने के लिये गैलियम का घरेलू निष्कर्षण तेज़ी से किया जाए।

- व्यापार गठबंधन और प्रौद्योगिकी साझेदारी: भारत को चिप 4 गठबंधन (अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान) जैसे सहयोगियों के साथ व्यापार गठबंधनों को मज़बूत करना चाहिये, जिससे चीन पर निर्भरता कम करने तथा अनुकूल आपूर्ति शृंखला बनाने में मदद मिलेगी।

- विश्व व्यापार संगठन (WTO) और G20 जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों का उपयोग चीन के आपूर्ति शृंखला शस्त्रीकरण पर प्रकाश डालने के लिये किया जाना चाहिये।

- चीन प्लस वन रणनीति का उपयोग करते हुए, भारत को स्वयं को एक स्थायी व्यवसाय स्थान के रूप में बढ़ावा देकर तथा अपनी तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था एवं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाकर वैश्विक विनिर्माताओं को आकर्षित करना चाहिये।

- कुशल कार्यबल: प्रतिभा अंतराल को कम करने के लिये कार्यस्थल पर कार्यकर्त्ता प्रशिक्षण एवं विशेष कौशल विकास कार्यक्रमों की आवश्यकता है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न: चीन के कार्यबल एवं निर्यात प्रतिबंधों के बीच भारत की चुनौतियों का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिये। घरेलू क्षमताओं को मज़बूत करने के उपाय बताइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सQ. कभी-कभी समाचारों में आने वाला 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative)' किसके मामलों के संदर्भ में आता है ? (2016) (a) अफ्रीकी संघ उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न 1. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (CPEC) को चीन की अपेक्षाकृत विशाल 'एक पट्टी एक सड़क' पहल के मूलभूत भाग के रूप में देखा जा रहा है। CPEC का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिये और भारत द्वारा उससे किनारा करने के कारण गिनाइये। (2018) प्रश्न 2. “चीन अपने आर्थिक संबंधों एवं सकारात्मक व्यापार अधिशेष को एशिया में संभाव्य सैनिक शक्ति हैसियत को विकसित करने के लिये उपकरण के रूप में इस्तेमाल कर रहा है”। इस कथन के प्रकाश में उसके पडौसी के रूप में भारत पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिये। (2017) |