शासन व्यवस्था

आयुष पर प्रथम अखिल भारतीय सर्वेक्षण

प्रिलिम्स के लिये:आयुष पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण, आयुष, आयुष मंत्रालय, राष्ट्रीय आयुष मिशन मेन्स के लिये:आयुष से संबंधित पहल, पारंपरिक चिकित्सा का महत्त्व |

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (Ayurveda, Yoga & Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy-AYUSH) चिकित्सा प्रणालियों पर एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के निष्कर्ष जारी किये।

सर्वेक्षण की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

- परिचय

- यह जुलाई 2022 से जून 2023 की अवधि के लिये राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा आयुष पर आयोजित पहला अखिल भारतीय सर्वेक्षण है जो भारत के लोगों द्वारा स्वास्थ्य की इन पारंपरिक देखभाल प्रथाओं के उपयोग के संबंध में बहुमूल्य सूचना प्रदान करता है

- इस सर्वेक्षण में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कुछ दूरवर्ती ग्रामों के अतिरिक्त समग्र भारतीय संघ को शामिल किया गया।

- उद्देश्य: निम्नलिखित के संबंध में जानकारी एकत्र करना:

- स्वास्थ्य सेवा की पारंपरिक प्रणाली (चिकित्सा की आयुष प्रणाली) के संबंध में जन जागरूकता,व्याधियों की रोकथाम अथवा उनके उपचार हेतु आयुष का उपयोग,

- घरेलू उपचार, औषधीय पौधों, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा/लोक चिकित्सा के बारे में परिवारों की जागरूकता।

- आयुष चिकित्सा प्रणालियों का उपयोग करके उपचार के लिये घरेलू व्यय के बारे में जानकारी एकत्र करना।

- प्रमुख निष्कर्ष:

- AYUSH के प्रति जागरूकता:

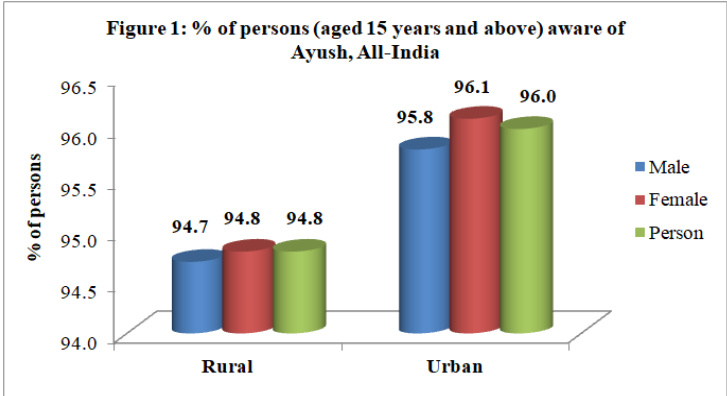

- ग्रामीण भारत में लगभग 95% पुरुष और महिलाएँ (15 वर्ष और उससे अधिक आयु के) आयुष से परिचित हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह जागरूकता दर लगभग 96% है।

- ग्रामीण भारत के लगभग 79% घरों में और शहरी भारत के लगभग 80% घरों में कम से कम एक सदस्य को औषधीय पौधों तथा घरेलू दवाओं के बारे में जानकारी होती है।

- लगभग 24% घरों (ग्रामीण और शहरी भारत दोनों में) के कम से कम एक सदस्य को परंपरागत चिकित्सा या स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा के बारे में जानकारी होती है।

- AYUSH के प्रति जागरूकता:

- AYUSH का अनुप्रयोग:

- विगत 365 दिनों के दौरान शहरी क्षेत्रों के लगभग 53% लोगों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के 46% लोगों ने बीमारियों की रोकथाम या उपचार हेतु आयुष का उपयोग किया है।

- AYUSH उपचार हेतु किया गया व्यय:

- बीमारियों की रोकथाम या उपचार के क्रम में AYUSH पद्धति पर प्रति व्यक्ति औसत व्यय शहरी क्षेत्रों में 574 रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 472 रुपए था।

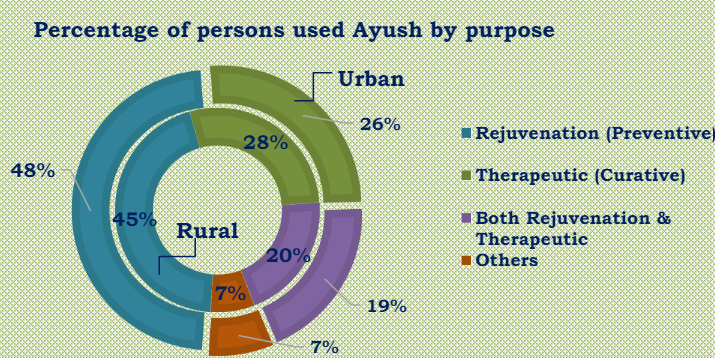

- उद्देश्यानुसार आयुष प्रणाली का उपयोग:

- योगाभ्यास:

- ग्रामीण भारत में लगभग 1.1 करोड़ परिवारों और शहरी भारत में लगभग 1.4 करोड़ परिवारों में कम-से-कम एक सदस्य नियमित रूप से योग का अभ्यास करता पाया जाता है।

आयुष

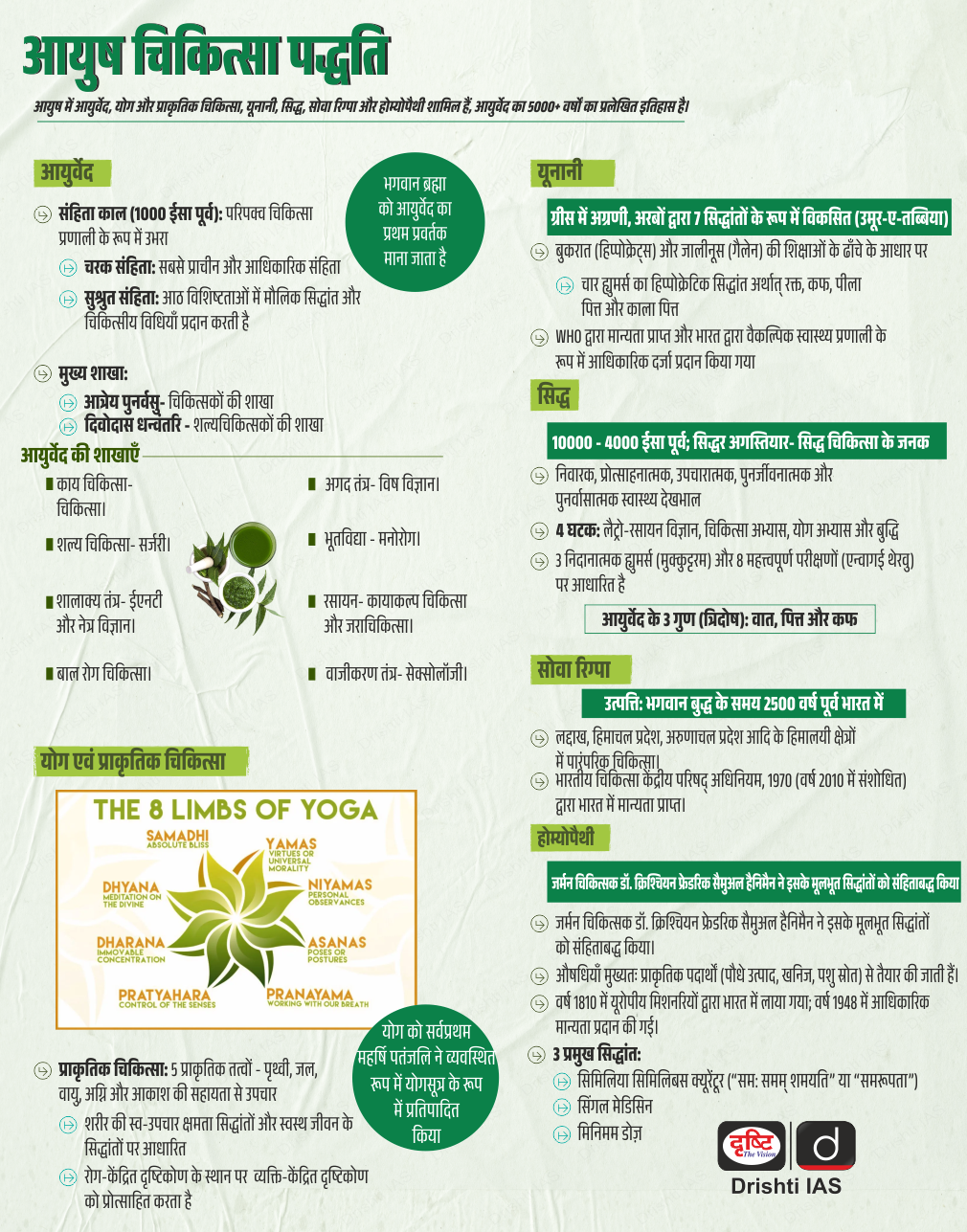

- आयुष भारत में प्रचलित चिकित्सा प्रणालियों का संक्षिप्त नाम है जैसे:

- आयुर्वेद: समग्र कल्याण पर केंद्रित प्राचीन चिकित्सा प्रणाली।

- योग: शारीरिक मुद्राओं एवं ध्यान के माध्यम से तन, मन और आत्मा का एकीकरण।

- प्राकृतिक चिकित्सा: जल, वायु तथा आहार जैसे तत्त्वों के उपयोग से प्राकृतिक उपचार।

- यूनानी: हास्य सिद्धांत(Humoral Theory) और हर्बल उपचार के उपयोग से संतुलन की स्थापना।

- सिद्ध: पाँच तत्त्वों और ह्यूमर तमिल चिकित्सा का आधार है।

- होम्योपैथी: स्व-उपचार प्रतिक्रियाओं को उत्तेजित करने हेतु धीमी उपचार प्रक्रिया।

- ये प्रणालियाँ पारंपरिक चिकित्सा दर्शन पर आधारित हैं और रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य संवर्द्धन की स्थापित अवधारणाओं के साथ स्वस्थ जीवन जीने का एक तरीका प्रस्तुत करती हैं।

- आयुष मंत्रालय भारत में आयुष की शिक्षा, अनुसंधान और प्रचार-प्रसार के विकास के लिये उत्तरदायी है।

भारत में आयुष को बढ़ावा देने से संबंधित सरकारी योजनाएँ क्या हैं?

- केंद्र प्रायोजित योजनाएँ:

- राष्ट्रीय आयुष मिशन:

- इसे भारत में पारंपरिक और लागत प्रभावी आयुष चिकित्सा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था।

- यह आयुष में बुनियादी ढाँचे के विकास को मज़बूत करने, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के साथ गुणवत्ता नियंत्रण पर केंद्रित है।

- राष्ट्रीय आयुष मिशन:

- केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएँ:

- आयुर्ज्ञान:

- इस योजना का उद्देश्य आयुष में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना है और इसे वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 की अवधि के लिये अनुमोदित किया गया है।

- इसमें दो घटक शामिल हैं: आयुष पेशेवरों के लिये प्रशिक्षण प्रदान करने और ज्ञान अंतराल को पाटने हेतु आयुष में क्षमता निर्माण एवं सतत् चिकित्सा शिक्षा (Continuing Medical Education- CME) तथा आयुष प्रणालियों में अनुसंधान का समर्थन करने के लिये आयुष में अनुसंधान एवं नवाचार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों से जुड़े प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।

- आयुर्वेदस्वास्थ्य:

- आयुर्वेदस्वास्थ्य (AYURSWASTHYA) योजना के उत्कृष्टता केंद्र कार्यक्रम के तहत आयुष में काम करने वाले संगठनों और संस्थानों को फंड दिया जाता है। इस फंड से उन्हें अपनी सुविधाओं, शोध तथा समग्र संचालन को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।

- चैंपियन सेवा क्षेत्र योजना:

- इसका उद्देश्य भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देना है। यह आयुर्वेद और योग जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने से कहीं आगे है।

- इस योजना का उद्देश्य भारत में इन अद्वितीय स्वास्थ्य देखभाल विकल्पों की तलाश करने वाले अंतर्राष्ट्रीय रोगियों, पर्यटकों और आगंतुकों को आकर्षित करना भी है।

- आयुष में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना:

- इसका उद्देश्य आयुष चिकित्सा पद्धति के बारे में जागरूकता और रुचि को बढ़ावा देना, मज़बूत करना तथा आयुष के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार, विकास एवं मान्यता को सुविधाजनक बनाना है।

- आयुष औषधि गुणवत्त एवं उत्पादन संवर्द्धन योजना:

- इसका उद्देश्य भारत में आयुष औषधियों की गुणवत्ता एवं विनिर्माण को उन्नत करना है, जिससे वे अधिक सुरक्षित, अधिक विश्वसनीय बन सकें तथा सम्भवतः विश्वभर में निर्यात की जा सकें।

- औषधीय पौधों का संरक्षण, विकास एवं सतत् प्रबंधन:

- इसका उद्देश्य औषधीय पौधों का संवर्द्धन, खेती और संरक्षण करना है।

- आयुष मंत्रालय द्वारा स्थापित राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड का उद्देश्य औषधीय पौधों की वृद्धि और खेती को समर्थन देना तथा विभिन्न मंत्रालयों, विभागों तथा संगठनों के बीच विकास प्रयासों का समन्वय करना है।

- आयुर्ज्ञान:

आयुष से संबंधित अन्य योजनाएँ

- आयुष क्षेत्र पर नए पोर्टल

- आयुष उद्यमिता कार्यक्रम

- आयुष वेलनेस सेंटर

- ACCR पोर्टल और आयुष संजीवनी एप

- आयुष समग्र वेलनेस सेंटर (AYUSH HWC)

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न प्रश्न. भारत में निवारक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने और पारंपरिक स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों पर बोझ को कम करने में आयुष चिकित्सा प्रणालियों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। समग्र स्वास्थ्य सेवा दृष्टिकोण के लिये आयुष की शक्तियों को तथा अधिक एकीकृत करने एवं उनका लाभ उठाने के उपाय सुझाइये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)मेन्सप्रश्न. भैषजिक कंपनियों के द्वारा आयुर्विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान को पेटेंट कराने से भारत सरकार किस प्रकार रक्षा कर रही है? (2019) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

यूक्रेन

प्रिलिम्स के लिये:रूस-यूक्रेन संघर्ष, डोनेट्स्क और लुहांस्क क्षेत्र, काला सागर, शीत युद्ध, NATO, मिंस्क प्रोटोकॉल, वारसा पैक्ट मेन्स के लिये:यूक्रेन-रूस संघर्ष तथा यूक्रेन एवं रूस में भारत के हित, इस संघर्ष का भारत पर प्रभाव। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में स्विट्जरलैंड में यूक्रेन के लिये हुआ दो दिवसीय शांति शिखर सम्मेलन 16 जून 2024 को “पाथ टू पीस” नामक दस्तावेज़ के साथ समाप्त हुआ

- इस शिखर सम्मेलन के माध्यम से प्रतिभागियों द्वारा रूस तथा यूक्रेन के बीच संघर्ष की समाप्ति की आशा व्यक्त की गई।

शिखर सम्मेलन के मुख्य बिंदु:

- यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता का आह्वान:

- 80 देशों ने रूस-यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने के लिये किसी भी शांति समझौते के क्रम में यूक्रेन की "क्षेत्रीय अखंडता" को आधार बनाने का आह्वान किया।

- इसके भागीदार देशों द्वारा अंतिम संयुक्त दस्तावेज़ ("पाथ टू पीस") का समर्थन करने के साथ 3 एजेंडों पर ध्यान केंद्रित किया गया: परमाणु सुरक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा एवं मानवीय मुद्दे।

- युद्धबंदियों की रिहाई:

- इस घोषणा में सभी युद्धबंदियों की रिहाई के साथ सभी निर्वासित एवं अवैध रूप से विस्थापित यूक्रेनी बच्चों एवं नागरिकों की पुनर्वापसी पर बल दिया गया।

- शांति शिखर सम्मेलन से रूस की अनुपस्थिति:

- राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अभियोग के कारण मेजबान देश (स्विट्जरलैंड) द्वारा इस संघर्ष में शामिल प्रमुख पक्ष (रूस) को आमंत्रित नहीं किया गया था।

- भारत द्वारा यूक्रेन बैठक के अंतिम संयुक्त दस्तावेज़ का समर्थन न किया जाना:

- भारत के साथ सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात ने शांति शिखर सम्मेलन के समापन पर जारी अंतिम संयुक्त दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया।

- भारत ने इस बात पर बल दिया कि रूस और यूक्रेन, दोनों द्वारा स्वीकार्य प्रस्ताव के माध्यम से ही इस क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सकती है।

रूस-यूक्रेन संघर्ष के प्रति भारत का दृष्टिकोण:

- गुटनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता:

- भारत की गुटनिरपेक्ष विदेश नीति (जिसकी शुरुआत वर्ष 1955 के बांडुंग सम्मेलन में हुई थी), अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के प्रति इसके दृष्टिकोण का एक केंद्रीय सिद्धांत रही है।

-

- भारत ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के प्रस्तावों से तटस्थ रहने का विकल्प चुना है। यह प्रमुख शक्तियों के बीच विवादों के संदर्भ में भारत की तटस्थता नीति के अनुरूप है

- रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखना:

- सैन्य हार्डवेयर और ऊर्जा संसाधनों के संबंध में रूस भारत के लिये महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ता है और भारत रूस को एक महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानता है।

- स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (SIPRI) के आँकड़ों के अनुसार, 2017-2021 के अवधि में भारत के कुल आयुध आयात में रूस का योगदान लगभग 46% था।

- मानवतावादी सहायता और कूटनीतिक प्रयास:

- भारत ने रूस-यूक्रेन संघर्ष के मानवीय पहलुओं को संबोधित करने के अपने प्रयासो के तहत यूक्रेन को चिकित्सा आपूर्ति और राहत सामग्री सहित मानवतावादी सहायता प्रदान की है।

- इसके अतिरिक्त, भारत ने संघर्ष के समाधान के लिये कूटनीतिक समाधान की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और रूस व यूक्रेन दोनों से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वार्ता में शामिल होने का आग्रह किया, जो संकट के दौरान शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने के भारत के प्रयासों को दर्शाता है।

- पश्चिम के साथ संबंधों को संतुलित करना:

- रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को बनाए रखते हुए, भारत ने अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का भी प्रयास किया, जो भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार हैं।

- इसका उद्देश्य उभरते अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में भारत के आर्थिक और भू-राजनीतिक हितों की रक्षा करना है।

भारत और रूस के बीच सहयोग के क्षेत्र क्या हैं?

- व्यापार और आर्थिक सहयोग:

- वर्ष 2000 में "भारत-रूस सामरिक भागीदारी पर घोषणा" (Declaration on the India-Russia Strategic Partnership) पर हस्ताक्षर किये जाने और उसके पश्चात् वर्ष 2010 में इसे "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक भागीदारी" (Special and Privileged Strategic Partnership) के रूप में उन्नत किये जाने के बाद से ही भारत-रूस संबंध भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख स्तंभ रहा है

- वर्ष 2021 में, दोनों देशों ने अपनी पहली 2+2 वार्ता (दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्री शामिल) आयोजित की, जो घनिष्ठ सहयोग को रेखांकित करती है

- भारत ने रूस के सुदूर पूर्व के विकास के लिये 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर की ऋण सहायता की घोषणा की है।

- रक्षा एवं सुरक्षा:

- यह दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सैन्य तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर समझौते (Agreement on the Programme for Military Technical Cooperation) द्वारा मार्गदर्शित है।

- दिसंबर 2021 में दिल्ली में आयोजित भारत-रूस 2+2 वार्ता की प्रथम बैठक के दौरान 2021-2031 के लिये सैन्य-तकनीकी सहयोग कार्यक्रम पर समझौते (Agreement on Program of Military-Technical Cooperation from 2021-2031) पर हस्ताक्षर किये गए थे।

- रूस के सैन्य उपकरणों की सबसे अधिक खरीद भारत द्वारा की जाती है, जिसमें S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम, कामोव 226 हेलीकॉप्टर और T-90S टैंक शामिल हैं।

- दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल जैसी रक्षा तकनीक विकसित करने और INDRA और AviaIndra जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करने पर भी सहयोग कर रहे हैं।

- ऊर्जा सहयोग:

- रूस में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं तथा भारत प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए रूस के सुदूर पूर्व से अतिरिक्त प्राकृतिक गैस का सक्रियतापूर्वक आयात कर रहा है।

- भारत तथा रूस ने वर्ष 1963 में अपने पहले परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किये। परिणामस्वरूप वर्ष 2016 में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टरों का निर्माण शुरू हुआ।

- दोनों बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना पर कार्य कर रहे हैं।

- वर्ष 2018 में, वे संयुक्त रूप से स्माल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) विकसित करने पर सहमत हुए, जो छोटे एवं दक्ष परमाणु रिएक्टर हैं जिनका उपयोग विद्युत उत्पादन या औद्योगिक उत्पादन में ऊर्जा के लिये किया जाता है।

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- भारत तथा रूस विभिन्न बहुपक्षीय संगठनों, जैसे ब्रिक्स, रूस-भारत-चीन समूह (RIC), G-20, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन एवं शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सदस्य हैं, जो आपसी मुद्दों पर सहयोग के अवसर प्रदान करते हैं।

- रूस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में स्थायी सीट की भारत की आकांक्षा का समर्थन करता है।

- रूस ने परमाणु आपूर्तिकर्त्ता समूह (NSG) तथा एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है.

- रूस, पाकिस्तान के संबंध में जम्मू और कश्मीर मुद्दे पर भारत के रुख के प्रति विचारशील है।

- दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा (INSTC) जैसी कनेक्टिविटी परियोजनाओं में शामिल हैं।

- साइबर सिक्योरिटी:

- भारत और रूस ने साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने के लिये "अंतर्राष्ट्रीय सूचना सुरक्षा पर सहयोग समझौता" किया है।

- वे कट्टरपंथ और साइबर आतंकवाद का सामना करने में भी सहयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारत विभिन्न क्षेत्रों में सूचना सुरक्षा बढ़ाने हेतु क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करने के लिये रूसी क्वांटम सेंटर के साथ मिलकर कार्य करने की योजना बना रहा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के वैश्विक प्रभाव क्या हैं?

- भू-राजनीतिक निहितार्थ: युद्ध के कारण देशों को या तो गुटनिरपेक्ष बने रहने या रूस अथवा यूक्रेन के साथ गठबंधन हेतु प्रेरित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ब्रिटेन यूक्रेन का समर्थन करता है। कई विकासशील देश गुटनिरपेक्ष रहते हुए व्यावहारिक संबंधों को प्राथमिकता देते हैं।

- युद्ध ने यूरोपीय रक्षा बजट में वृद्धि की है, नाटो जैसी साझेदारियों को मज़बूत किया है और साथ ही शक्ति के वैश्विक संतुलन को भी परिवर्तित कर दिया है।

- तुर्किये, नाटो के सभी प्रस्तावों, विशेषकर आर्थिक प्रतिबंधों के मामले में पूरी तरह सहमत नहीं है।

- तनावग्रस्त वैश्विक संस्थान: इस युद्ध ने बड़े संघर्षों को रोकने में संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सीमाओं को उजागर कर दिया है। देश इन निकायों की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के तरीकों में परिवर्तन आ सकता है।

- बड़े पैमाने पर विस्थापन: संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि 11 मिलियन से अधिक यूक्रेनवासी अपने आवास से विस्थापित हुए हैं, परिणामस्वरूप यूरोप में एक बड़ा शरणार्थी संकट उत्पन्न हुआ है और साथ ही यूक्रेन के भीतर भी आबादी आंतरिक रूप से विस्थापित हो गई है। इससे पड़ोसी देशों एवं अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों पर अत्यधिक दबाव पड़ा है।

- UNICEF की रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध के कारण दो-तिहाई यूक्रेनी बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, उन्हें विस्थापन, मनोवैज्ञानिक आघात और शिक्षा में व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है।

- खाद्य सुरक्षा पर संकट: यूक्रेन एक प्रमुख कृषि उत्पादक है, जो विश्व के गेहूँ, मक्का और सूरजमुखी तेल के एक महत्त्वपूर्ण हिस्से की आपूर्ति करता है। युद्ध ने रोपण, कटाई और निर्यात को बाधित कर दिया है, जिससे खाद्य असुरक्षा से संबंधित मामलों में वृद्धि हुई है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में खाद्यान्न की कमी संभावित है।

- वैश्विक ऊर्जा बाज़ार में व्यवधान: एक प्रमुख ऊर्जा निर्यातक के रूप में रूस की भूमिका ने वैश्विक ऊर्जा बाज़ारों में व्यवधान पैदा किया है। प्रतिबंधों और बहिष्कारों के कारण तेल तथा गैस की कीमतों में वृद्धि हुई है, जिससे विश्व भर में ऊर्जा सुरक्षा एवं मुद्रास्फीति प्रभावित हुई है।

रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या हैं?

- यूक्रेन की 10 सूत्री शांति योजना: इसे वर्ष 2023 G-20 शिखर सम्मेलन के बाद से यूक्रेन के राष्ट्रपति द्वारा प्रस्तुत किया गया और प्रमुख मांगों को रेखांकित किया गया।

- यूक्रेनी क्षेत्र से रूसी सैनिकों की वापसी।

- वर्ष 1991 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के अनुसार, यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की बहाली।

- रूस द्वारा किये गए युद्ध अपराधों का अभियोजन।

- मिन्स्क समझौते, 2015:

- मिन्स्क समझौते पर वर्ष 2014 और वर्ष 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में हस्ताक्षर किये गए थे।

- फ्राँस, जर्मनी और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (Organization for Security and Co-operation in Europe- OSCE) की भागीदारी और समर्थन से मिन्स्क समझौतों पर चर्चा की गई और इन पर सहमति बनी। इन समझौतों पर यूक्रेन, रूस और OSCE के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये। इसका उद्देश्य पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को शुरुआती चरण में ही समाप्त करना था। इसमें निम्नलिखित शामिल थे:

- यूक्रेन की सेना और रूस समर्थक अलगाववादियों के बीच युद्ध विराम।

- संघर्ष क्षेत्र से भारी हथियारों की वापसी।

- पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर यूक्रेनी सरकार का पूर्ण नियंत्रण।

- संयुक्त राष्ट्र के प्रयास: संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुरूप शांति स्थापित करने के लिये तीव्र प्रयासों का आह्वान किया है। इसमें संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा उल्लिखित यूक्रेन की संप्रभुता, स्वतंत्रता, एकता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना शामिल है।

- फ्राँस, जर्मनी और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (Organization for Security and Co-operation in Europe- OSCE) की भागीदारी और समर्थन से मिन्स्क समझौतों पर चर्चा की गई और इन पर सहमति बनी। इन समझौतों पर यूक्रेन, रूस और OSCE के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किये। इसका उद्देश्य पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को शुरुआती चरण में ही समाप्त करना था। इसमें निम्नलिखित शामिल थे:

| दृष्टि मेन्स प्रश्न: रूस-यूक्रेन संघर्ष के भू-राजनीतिक और आर्थिक निहितार्थों पर चर्चा कीजिये। इस जटिल परिदृश्य में अपनाए जाने वाले उचित दृष्टिकोण का विश्लेषण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिये: (2023)

उपर्युक्त में से कितने देशों की सीमाएँ यूक्रेन सीमा के साथ साझी हैं? (a)केवल दो |

भारतीय अर्थव्यवस्था

आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण

स्रोत: ओईसीडी

प्रिलिम्स के लिये:वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD), आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (BEPS), G20, डिजिटल हस्तांतरण, इक्वलाइजेशन लेवी मेन्स के लिये:वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) की भूमिका, सहयोग को बढ़ावा देने में आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (BEPS) का महत्त्व। |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) ने बहुपक्षीय सम्मेलन (MLC) पर हस्ताक्षर प्रक्रिया में शेष बचे मुद्दों को सुलझाने के लिये कार्य करते रहने हेतु आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (BEPS) पर समावेशी ढाँचे के 147 सदस्यों की प्रतिबद्धता का स्वागत किया।

आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (BEPS) क्या है?

- परिचय:

- BEPS पहल एक OECD पहल है, जिसे G20 द्वारा अनुमोदित किया गया है, इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर अधिक मानकीकृत कर नियम प्रदान करने के तरीकों की पहचान करना है।

- BEPS का तात्पर्य उन कर रणनीतियों से है, जो समग्र कॉर्पोरेट कर भुगतान को कम करने के लिये विभिन्न देशों में कर नियमों में अंतर का फायदा उठाती हैं।

- उद्देश्य:

- इस रणनीति का उद्देश्य मुनाफे को कम करने या उन्हें न्यूनतम वास्तविक आर्थिक गतिविधि वाले न्यून कर वाले क्षेत्रों में ले जाकर समग्र कॉर्पोरेट कर देयता को कम करना है।

- हालाँकि ये अवैध नहीं हैं, लेकिन BEPS की रणनीति अंतर्राष्ट्रीय कर विनियमों में भिन्नताओं का लाभ उठाती है।

- विकासशील देश विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय निगमों से कॉर्पोरेट आयकर पर अपनी मज़बूत निर्भरता के कारण BEPS के प्रति संवेदनशील हैं।

- BEPS पर समावेशी ढाँचा:

- समावेशी ढाँचे की स्थापना वर्ष 2016 में OECD और G20 द्वारा की गई थी।

- यह कर चोरी से निपटने और न्यायसंगत कर प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये 147 देशों एवं अधिकार क्षेत्रों को एकजुट करता है, इसमें दो स्तंभ शामिल हैं।

- पहला स्तंभ:

- यह बहुराष्ट्रीय एवं डिजिटल कंपनियों द्वारा सीमा पार से होने वाले लाभ स्थानांतरण को संबोधित करता है।

- इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये बड़े उद्यम उन स्थानों पर कर का भुगतान करें जहाँ वे लाभ अर्जित करते हैं, जिससे संभावित रूप से प्रतिवर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की राशि बाज़ार क्षेत्राधिकारों में पुनः आवंटित की जा सके।

- दूसरा स्तंभ:

- इसमें संपूर्ण विश्व के लिये एक न्यूनतम निगम कर की दर का सुझाव दिया गया है, जो अभी 15% है, ताकि राष्ट्रों के बीच हानिकारक कर प्रतिद्वंद्विता से बचा जा सके।

- इससे विकसित तथा विकासशील देशों के लिये प्रतिवर्ष 192 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक का राजस्व एकत्रित किया जा सकेगा।

- पहला स्तंभ:

ग्लोबल मिनिमम टैक्स (GMT) क्या है?

- वैश्विक स्तर पर सहमत न्यूनतम कर दर, जो वर्तमान में 15% सुझाई गई है, कंपनियों को वित्तीय हानि पहुँचाए बिना कर आधार क्षरण को कम कर सकती है।

- GMT के माध्यम से, अग्रणी देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा कम-कर क्षेत्राधिकार में लाभ स्थानांतरण पर अंकुश लगाना चाहते हैं, भले ही उनकी वास्तविक बिक्री कुछ भी रही हो।

- कंपनियां अपने देशों में उच्च करों का भुगतान करने से बचने के लिये सॉफ्टवेयर, पेटेंट तथा IP रॉयल्टी जैसी अमूर्त संपत्तियों से होने वाली आय को कर-मुक्त देशों में स्थानांतरित कर रही हैं।

- G-20 तथा OECD इस वैश्विक न्यूनतम कर पहल के संबंध में महत्त्वपूर्ण निर्णयों का नेतृत्व करेंगे।

BEPS का महत्त्व क्या है?

- न्यायसंगत कर अंशदान: यह सुनिश्चित करता है कि जिन क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय निगम (MNEs) जहाँ अपना कारोबार करते हैं, वहाँ वे अपना उचित हिस्सा अदा करें। उदाहरण के लिये, एक वैश्विक कॉफी शृंखला को प्रत्येक देश में कर का भुगतान करना होगा जहाँ वह बिक्री करती है, न कि केवल उस देश में जहाँ उसका मुख्यालय है

- राजकोषीय सुधार: यह सरकारों को विभिन्न अप्रत्याशित परिस्थितियों (मानव निर्मित या प्राकृतिक आपदाओं) से प्रभावित सार्वजनिक वित्त को सुधारने के लिये धन एकत्रित करने में सहायता प्रदान करती है।

- कोई देश महामारी से प्रेरित ऋण को कम करने के लिये अतिरिक्त कर राजस्व का उपयोग कर सकता है। बढ़ी हुई कर आय से स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं को उन्नत करने या ब्रॉडबैंड पहुँच का विस्तार करने की अनुमति प्रदान करता है।

- प्रतिस्पर्द्धी संतुलन: इससे छोटे एवं घरेलू व्यवसायों की कीमत पर बड़ी कंपनियों के कर लाभ सीमित होते हैं।

- डिजिटल-प्रणाली से समन्वय: इस कर प्रणाली का ऑनलाइन वाणिज्य के साथ सामंजस्य है। जैसे किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म द्वारा उस जगह कर का भुगतान किया जाता है जहाँ ग्राहक खरीदारी करते हैं, चाहे उनके पास भौतिक स्टोर न हों।

- विश्वव्यापी टीमवर्क: इसके तहत सीमा-पार कर चुनौतियों का समाधान करने के क्रम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता पर बल दिया जाता है।

आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD):

- OECD एक अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन है जिसकी स्थापना वर्ष 1961 में पेरिस, फ्राँस में की गई

- इसमें कुल 38 सदस्य देश हैं।

- भारत इसका सदस्य नहीं है अपितु एक प्रमुख आर्थिक भागीदार है।

- इसका उद्देश्य आर्थिक प्रगति व विश्व व्यापार को प्रोत्साहित करना है।

- अधिकांश OECD सदस्य राष्ट्र उच्च आय वाली अर्थव्यवस्थाएँ हैं एवं उन्हें विकसित देश माना जाता है।

वैश्विक कर सुधार पर भारत की स्थिति:

- वैश्विक कर सुधार पर हस्ताक्षर: भारतीय बहुराष्ट्रीय उद्यमों को भारत द्वारा हस्ताक्षरित वैश्विक कर सुधार के अनुसार, किसी भी अतिरिक्त कर देयता की समीक्षा एवं लेखा-जोखा संबंधी कार्य शुरू करना होगा

- उदाहरण के लिये, भारत वर्ष 2015 में वित्तीय लेखों के स्वचालित आदान-प्रदान पर बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकरण समझौता (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information) में शामिल हुआ

- इसका उद्देश्य अपने देश/क्षेत्राधिकार के वित्तीय संस्थानों से व्यापक स्तर पर वित्तीय जानकारी एकत्र करने के बाद इस वित्तीय जानकारी का आदान-प्रदान करना है

- आम सहमति: आम सहमति वाले नियमों को लागू करने से उनका अनुपालन करना आसान हुआ है

- भारत, नवीन कर कानूनों के व्यापक कार्यान्वयन पर बल देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इससे मौजूदा समतुल्य लेवी (Equalisation Levy) से प्राप्त होने वाले राजस्व की तुलना में कम राजस्व प्राप्त न हो

- बाज़ार क्षेत्राधिकार का पालन करना: भारत इस बात पर बल देता है कि विशेष रूप से विकासशील एवं उभरती अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में पर्याप्त तथा सतत् राजस्व आवंटन पर ध्यान देना चाहिये।

- दो-स्तंभ वाली यह योजना, बाज़ारों को लाभ में बड़ा हिस्सा देने तथा लाभ आवंटन में मांग-पक्ष के तत्त्वों को ध्यान में रखने के भारत के रुख के अनुरूप है।

- भारत ने आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण को रोकने के लिये कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने हेतु बहुपक्षीय संधि की पुष्टि की है।

नोट:

- भारत ने वर्ष 2016 में गैर-निवासियों द्वारा ऑनलाइन विज्ञापन सेवाओं पर 6% शुल्क लगाना शुरू किया था। 1 अप्रैल, 2020 से, भारत में परिचालन करने वाली या स्थानीय बाज़ार तक पहुँच बनाने वाली विदेशी संस्थाओं द्वारा डिजिटल लेन-देन पर 2% शुल्क लगाया गया।

वैश्विक कर सुधार से संबंधित चिंताएँ क्या हैं?

- संप्रभुता संबंधी मुद्दे: यह सुधार किसी राष्ट्र के अपनी कर नीतियों को निर्धारित करने के संप्रभु अधिकार का उल्लंघन कर सकता है।

- वैश्विक न्यूनतम कर दर, देशों को उनके व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देने के लिये उपयोग किये जाने वाले नीतिगत साधन से वंचित कर सकती है।

- कर प्रतिस्पर्द्धा को सीमित करना: कुछ लोग तर्क देते हैं कि कर प्रतिस्पर्द्धा के डर से सरकारें नागरिकों पर अत्यधिक कर लगाने से बचती हैं।

- प्रभावशीलता: ऑक्सफैम जैसे संगठनों सहित आलोचकों ने सुधार की क्षमता पर सवाल उठाया है, उनका कहना है कि इससे टैक्स हैवन समाप्त नहीं होंगे, क्योंकि बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आक्रामक कर नियोजन रणनीतियों में संलग्न हैं, जो विनियामक अंतराल और विसंगतियों का फायदा उठाती हैं।

- उदाहरण के लिये एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी बौद्धिक संपदा अधिकारों (जैसे पेटेंट या ट्रेडमार्क) को सीमित कर क्षेत्राधिकार में स्थित एक सहायक कंपनी को ऐसी कीमत पर बेच सकती है जो इन परिसंपत्तियों का कम मूल्यांकन करती है।

आगे की राह:

- अनुकूल कार्यान्वयन: समझौते की भावना को बनाए रखते हुए देशों को अपने विशिष्ट आर्थिक संदर्भों के अनुसार नियमों को अनुकूलित करने की अनुमति देना चाहिये।

- उदाहरण के लिये, किसी विकासशील देश को न्यूनतम कर दर के पूर्ण कार्यान्वयन से पहले एक रियायत अवधि (Grace Period) दी जा सकती है

- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ करना: सीमा-पार जटिल कर मुद्दों से निपटने के लिये सूचना साझाकरण और संयुक्त लेखा-परीक्षण को उन्नत करने की आवश्यकता है।

- जैसे कि वित्तीय लेखों के स्वचालित आदान-प्रदान पर बहुपक्षीय सक्षम प्राधिकरण समझौता (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Accounts)।

- सार्वजनिक पारदर्शिता: बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को देशवार अपने परिचालनों की सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।

- उदाहरण, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र की बड़ी कंपनी द्वारा अपने राजस्व अर्जन को सार्वजनिक करना और प्रत्येक देश में स्थापित इकाई में कर के भुगतान का प्रकटीकरण करना।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (BEPS) वैश्विक स्तर पर देशों को किस प्रकार प्रभावित करता है? BEPS को प्रभावी ढंग से संबोधित करने में देशों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष केप्रिलिम्सप्रश्न. समाचारों में कभी-कभी देखे जाने वाले 'आधार क्षय एवं लाभ स्थानांतरण (Base Erosion and Profit Shifting) पद का क्या संदर्भ है? (2016) (a)संसाधन-संपन्न किंतु पिछड़े क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनन कार्य उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न. यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे, तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं। इस कथन के आलोक में, हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्ष्ण कीजिये। (2021) |