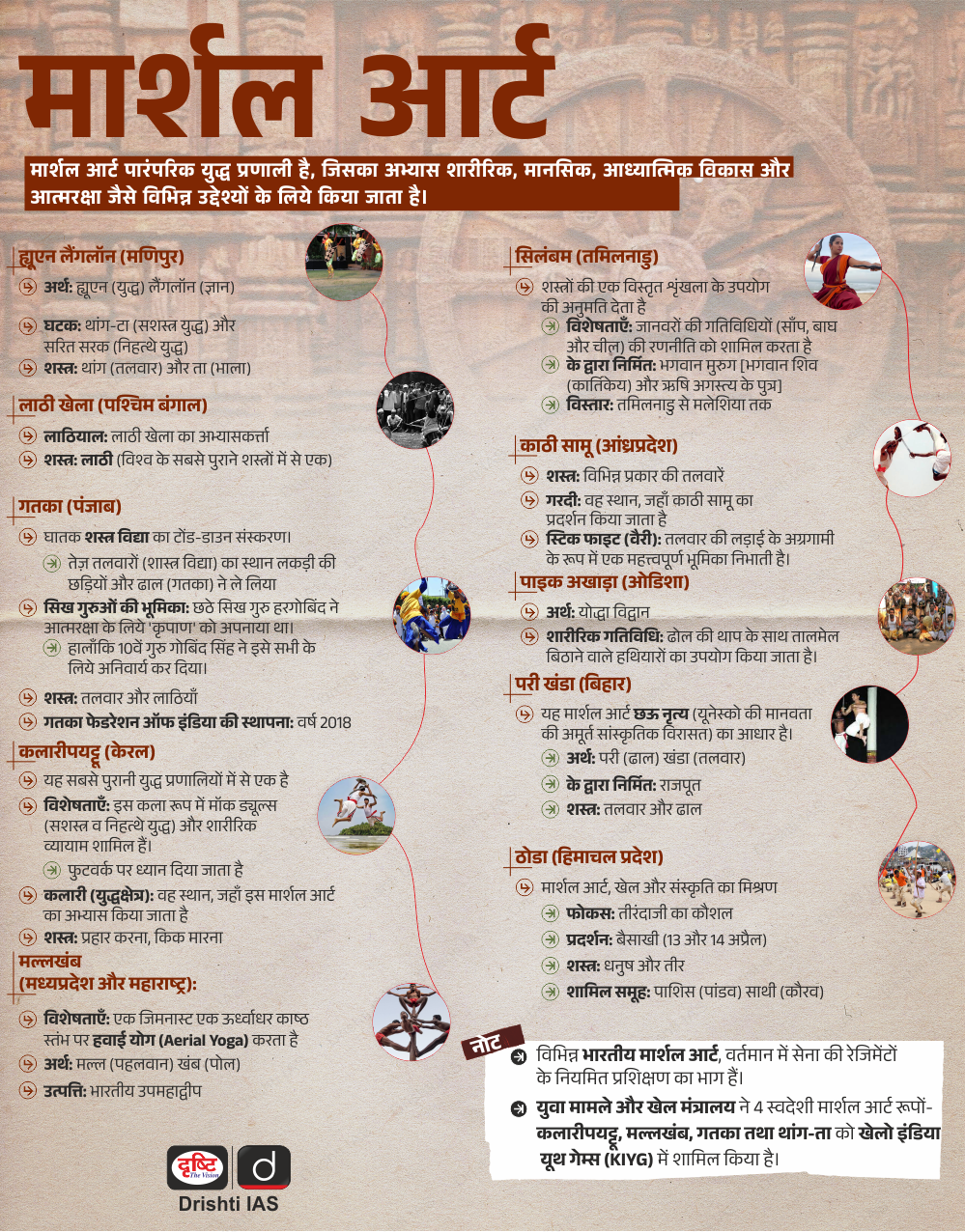

भारतीय विरासत और संस्कृति

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट 2023

प्रिलिम्स के लिये:ISRO, PSLV-C55/ TeLEOS-2, चंद्रयान-3, चंद्रयान-2, आदित्य-L1, POEM-2, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मेन्स के लिये:अंतरिक्ष मिशन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियांँ, अंतरिक्ष गतिविधियों में भारत की बढ़ती भागीदारी |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (Indian Space Research Organisation- ISRO) ने वर्ष 2023 के लिये भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट (ISSAR) जारी की है, जो भारत की अंतरिक्ष संपत्तियों की वर्तमान स्थिति और अंतरिक्ष में संभावित टकरावों के प्रति उनकी भेद्यता का व्यापक अवलोकन प्रदान करती है।

ISSAR रिपोर्ट, 2023 क्या दर्शाती है?

- स्पेस ऑब्जेक्ट की संख्या:

- वैश्विक वृद्धि: वैश्विक स्तर पर, वर्ष 2023 में 212 लॉन्च और ऑन-ऑर्बिट ब्रेकअप घटनाओं द्वारा अतंरिक्ष में 3,143 ऑब्जेक्ट्स शामिल किये गए हैं।

- भारतीय परिवर्धन: भारत ने दिसंबर, वर्ष 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों के प्रक्षेपण के साथ इसमें योगदान दिया।

- वर्ष 2023 में ISRO के सभी सात प्रक्षेपण अर्थात SSLV-D2/EOS7, LVM3-M3/ONEWEB 2, PSLV-C55/ TeLEOS-2, LVM3-M4/ चंद्रयान-3, एवं PSLV-C57/आदित्य L-1 सफल रहे।

- कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट निकाय (POEM-2 सहित) को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया।

- भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियाँ:

- परिचालन उपग्रह: 31 दिसंबर वर्ष 2023 तक, भारत के पास परिचालन उपग्रह के लो अर्थ ऑर्बिट (Low Earth Orbit- LEO) में 22 और जियोस्टेशनरी ऑर्बिट (Geostationary Orbit- GEO) में 29 हैं।

- गहन अंतरिक्ष मिशन: तीन सक्रिय भारतीय गहन अंतरिक्ष मिशन हैं, चंद्रयान-2 ऑर्बिटर, आदित्य-एल1 और चंद्रयान-3 प्रोपल्शन मॉड्यूल।

- अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता गतिविधियाँ:

- ISRO नियमित रूप से भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों हेतु अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं के निकट दृष्टिकोण की भविष्यवाणी करने के लिये विश्लेषण करता है।

- महत्त्वपूर्ण निकट दृष्टिकोण के मामले में ISRO अपने परिचालन अंतरिक्ष यान की सुरक्षा हेतु टकराव बचाव युद्धाभ्यास (Collision Avoidance Maneuvers- CAMs) करता है।

- USSPACECOM (US स्पेस कमांड) द्वारा लगभग 1 लाख निकट दृष्टिकोण संकेत प्राप्त हुए थे तथा ISRO उपग्रहों के लिये 1 किमी. की दूरी के भीतर निकट दृष्टिकोण के लिये 3,000 से अधिक संकेतों का पता लगाया गया था।

- चंद्रयान-3 मिशन के पूरे मिशन चरणों के दौरान और इसके पृथ्वी से जुड़े चरण के दौरान आदित्य-एल1 के लिये भी अन्य अंतरिक्ष वस्तुओं के साथ कोई निकट संपर्क नहीं पाया गया।

- टकराव बचाव युद्धाभ्यास (CAMs):

- रिपोर्ट में वर्ष 2023 में ISRO द्वारा आयोजित CAMs की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।

- संभावित टकरावों का आकलन करने और उन्हें रोकने के लिये ISRO टकराव बचाव विश्लेषण (COLA) आयोजित करता है।

- वर्ष 2022 में 21 और वर्ष 2021 में 19 की तुलना में भारतीय अंतरिक्ष संपत्तियों की सुरक्षा के लिये 2023 में कुल 23 टकराव बचाव युद्धाभ्यास (CAMs) संचालित किये गए।

- उपग्रहों का पुनः प्रवेश:

- रिपोर्ट में वर्ष 2023 में 8 भारतीय उपग्रहों के सफलतापूर्वक पुनः प्रवेश का विवरण दिया गया है। इसमें मेघा-ट्रॉपिक्स-1,की नियंत्रित डी-ऑर्बिटिंग शामिल है, जो अंतरिक्ष मलबे के ज़िम्मेदार प्रबंधन के लिये ISRO की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है।

- अंतरिक्ष स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग:

- ISRO कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय भागीदार है जैसे कि 13 अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ इंटर-एजेंसी डिब्रिस कोऑर्डिनेशन कमेटी (IADC), इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स (IAA) स्पेस डेब्रिस वर्किंग ग्रुप, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉटिकल फेडरेशन (IAF) स्पेस ट्रैफिक मैनेजमेंट वर्किंग ग्रुप, इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन फॉर स्टैंडर्डाइज़ेशन (ISO) स्पेस डेब्रिस वर्किंग ग्रुप और यूएन-कमेटी ऑन द पीसफुल यूज़ ऑफ आउटर स्पेस (COPUOS) अंतरिक्ष मलबे तथा बाह्य अंतरिक्ष गतिविधियों की दीर्घकालिक स्थिरता पर चर्चा एवं दिशानिर्देशों में योगदान दे रहे हैं।

- 2023-24 के लिये IADC के अध्यक्ष के रूप में ISRO ने अप्रैल 2024 में 42वीं वार्षिक IADC बैठक की मेज़बानी की।

- IADC वार्षिक पुनः प्रवेश अभियान में भाग लेने के अतिरिक्त, ISRO ने अंतरिक्ष मलबे में कमी करने और अंतरिक्ष स्थिरता के अन्य क्षेत्रों के लिये संगठन के नियमों को संशोधित करने में सहायता की।

- अंतरिक्ष मलबे से संबंधित चुनौतियाँ:

- रिपोर्ट में अंतरिक्ष मलबे से संबंधित चुनौतियों को भी स्वीकार किया गया है। यह रिपोर्ट रेखांकित करती है कि भारतीय प्रक्षेपणों के 82 रॉकेट पिंड कक्षा में बने हुए हैं, जिसमें वर्ष 2001 के PSLV-C3 दुर्घटना के टुकड़े अभी भी कुल में योगदान दे रहे हैं।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO):

- ISRO भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग (DOS ) का एक प्रमुख घटक है।

- भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को चलाने के लिये विभाग मुख्य रूप से विभिन्न ISRO केंद्रों या इकाइयों का उपयोग करता है।

- ISRO पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति (INCOSPAR) थी, जिसकी स्थापना 1962 में डॉ. विक्रम ए साराभाई की कल्पना के अनुरूप की गई थी।

- ISRO का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिये एक विस्तारित भूमिका के साथ इसने INCOSPAR का स्थान ले लिया।

- DOS की स्थापना की गई और 1972 में ISRO को DOS के अंतर्गत लाया गया।

- ISRO/DOS का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिये अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है।

- ISRO ने उपग्रहों को आवश्यक कक्षाओं में स्थापित करने के लिये उपग्रह प्रक्षेपण वाहन, PSLV और GSLV विकसित किये हैं।

- ISRO का मुख्यालय बंगलूरू में है।

- इसकी गतिविधियाँ विभिन्न केंद्रों और इकाइयों में विस्तारित हैं।

- प्रक्षेपण यानों का निर्माण विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (Vikram Sarabhai Space Centre- VSSC) तिरुवनंतपुरम में किया गया है।

- उपग्रहों को यू. आर.राव उपग्रह केंद्र (URSC) बंगलूरू में डिज़ाइन और विकसित किया गया है।

- उपग्रहों और प्रक्षेपण वाहनों का एकीकरण एवं प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC), श्रीहरिकोटा से किया जाता है।

- क्रायोजेनिक चरण सहित तरल चरणों का विकास तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (LPSC), वलियामाला और बंगलूरू में किया जाता है

- संचार एवं रिमोट सेंसिंग उपग्रहों के लिये सेंसर और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग पहलुओं का कार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (SAC), अहमदाबाद में किया जाता है।

- रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा रिसेप्शन प्रसंस्करण और प्रसार का काम राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (NRSC), हैदराबाद को सौंपा गया है।

- ISRO की गतिविधियों को इसके अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाता है, जो DOS के सचिव एवं अंतरिक्ष आयोग (वह शीर्ष निकाय जो अंतरिक्ष नीतियाँ बनाता है तथा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख करता है) का अध्यक्ष भी होता है।

आगे की राह

- टकराव से बचने एवं अंतर-ऑपरेटर समन्वय के लिये प्रक्रियाओं का मानकीकरण करने के साथ, अंतरिक्ष यातायात प्रबंधन (STM) के लिये एक वैश्विक ढाँचा स्थापित किया जाना चाहिये।

- अंतरिक्ष मलबे को कम करने के उपायों तथा धारणीय उपग्रह उपयोग सहित उत्तरदायी अंतरिक्ष प्रथाओं की वृद्धि की जानी चाहिये।

- सक्रिय अंतरिक्ष मलबा हटाने एवं कक्षा में सर्विसिंग प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता के लिये संसाधनों, विशेषज्ञता एवं डेटा को साझा करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान की जानी चाहिये।

- अंतरिक्ष क्षेत्र की उभरती हुई आवश्यकताओं को समायोजित करने तथा अंतरिक्ष स्थिरता के विषय में जागरूकता बढ़ाने के लिये अंतरिक्ष नियमों की समीक्षा और अद्यतन किया जाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. उपग्रह अनुप्रयोगों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अतिरिक्त उत्पादों के माध्यम से भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास, विशेष रूप से कृषि, संचार एवं आपदा प्रबंधन पर, ISRO के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिये। |

और पढ़ें: 2024 में अंतरिक्ष मिशन

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में “भुवन” क्या है, जो हाल ही में समाचारों में था? (a) ISRO (ISRO) द्वारा भारत में दूर-शिक्षण को प्रवर्तित करने के लिये प्रमोचित एक लघु-उपग्रह। उत्तर: (c) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2016) इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान-

उपुर्यक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न: भारत के तीसरे चंद्रमा मिशन का मुख्य कार्य क्या है जिसे इसके पहले के मिशन में हासिल नहीं किया जा सका? जिन देशों ने इस कार्य को हासिल कर लिया है उनकी सूची दीजिये। प्रक्षेपित अंतरिक्ष यान की उपप्रणालियों को प्रस्तुत कीजिये और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के ‘आभासी प्रक्षेपण नियंत्रण केंद्र’ की उस भूमिका का वर्णन कीजिये जिसने श्रीहरिकोटा से सफल प्रक्षेपण में योगदान दिया है। (2023) प्रश्न. भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की क्या योजना है और इससे हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्या लाभ होगा? (2019) |

भारतीय राजव्यवस्था

अनुच्छेद 31C के अस्तित्व पर प्रश्न

प्रिलिम्स के लिये:अनुच्छेद 31C, सर्वोच्च न्यायालय, केशवानंद भारती मामला (1973), मौलिक अधिकार मेन्स के लिये:अनुच्छेद 31C, अनुच्छेद 31 सेC संबद्ध कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अनुच्छेद 31C के अस्तित्व से संबंधित प्रश्न का निराकरण करने का फैसला किया है, ताकि यह तय किया जा सके कि सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण और पुनर्वितरण कर सकती है या नहीं।

अनुच्छेद 31C क्या है?

- परिचय:

- अनुच्छेद 31C सामाजिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिये बनाए गए कानूनों की रक्षा करता है:

- अनुच्छेद 39B के अनुसार, "समुदाय के भौतिक संसाधनों" को सभी के लाभ के लिये आवंटित किया जाता है।

- अनुच्छेद 39C के अनुसार, धन और उत्पादन के साधन "सामान्य हानि" के लिये "केंद्रित" नहीं हैं।

- अनुच्छेद 31C सामाजिक लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिये बनाए गए कानूनों की रक्षा करता है:

- अनुच्छेद 31C का परिचय:

- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (बैंक राष्ट्रीयकरण मामला, 1969), इसे 1971 में 25वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।

- इस मामले में बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम, 1969 को प्रदान किये गए मुआवज़े की समस्याओं के कारण इसे न्यायालय द्वारा गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था।

- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के परिणामस्वरूप आर.सी. कूपर बनाम भारत संघ (बैंक राष्ट्रीयकरण मामला, 1969), इसे 1971 में 25वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था।

- अनुच्छेद 31C का उद्देश्य:

- अनुच्छेद 31C निदेशक तत्त्वों (अनुच्छेद 39B व 39C) को समता के अधिकार (अनुच्छेद 14) अथवा अनुच्छेद 19 के तहत अधिकारों (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक आंदोलन करने का अधिकार, आदि) द्वारा चुनौती दिये जाने पर सरंक्षण प्रदान करता है।

अनुच्छेद 31C से जुड़ी कानूनी और संवैधानिक चुनौतियाँ क्या हैं?

- केशवानंद भारती मामला (1973):

- सर्वोच्च न्यायालय ने "मूल ढाँचा सिद्धांत" की स्थापना करते हुए कहा है कि संविधान के कुछ मौलिक तत्त्व संसद द्वारा संविधान संशोधन के प्रति प्रतिरक्षित हैं।

- न्यायालय ने अनुच्छेद 31C के एक भाग को यह कहते हुए अमान्य कर दिया कि किसी विशिष्ट सरकारी नीति पर आधारित होने का दावा करने वाले कानूनों को उस नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहने के लिये न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।

- इससे न्यायालय के लिये अनुच्छेद 39(B) व 39(C) को आगे बढ़ाने के लिये पारित कानून की समीक्षा करना और यह आकलन करना संभव हो गया कि क्या उनके लक्ष्य वास्तव में इन धाराओं में बताए गए मूल्यों के साथ संरेखित हैं।

- संविधान (42) संशोधन अधिनियम, (CAA) 1976 और मिनर्वा मिल्स केस (1980):

- CAA, 1976 ने संविधान के अनुच्छेद 36-51 में उल्लिखित राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्त्वों को शामिल करने के लिये अनुच्छेद 31C के सुरक्षात्मक दायरे को बढ़ा दिया।

- CAA, 1976 के खंड (4) ने न्यायालयों को संविधान के किसी भी संशोधन पर प्रश्न करने की उनकी शक्ति से वंचित कर दिया।

- इसके अलावा, CAA, 1976 के खंड (5) ने संशोधन शक्ति पर सभी सीमाओं को हटाने का प्रयास किया।

- इसका उद्देश्य कुछ मौलिक अधिकारों के स्थान पर नीति-निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देना था, विशेष रूप से सामाजिक-आर्थिक सुधारों के लिये।

- मिनर्वा मिल्स केस (1980) के बाद के विधिक निर्णय में, सर्वोच्च न्यायालय ने 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के खंड 4 और 5 को रद्द कर दिया।

- इस न्यायिक घोषणा ने संविधान में बड़े पैमाने पर संशोधन करने के संसद के अधिकार की सीमाओं को रेखांकित किया।

- परिणामस्वरूप, मिनर्वा मिल्स मामले के उपरांत अनुच्छेद 31C की वैधता एवं प्रयोज्यता के संबंध में प्रश्न उठे।

- CAA, 1976 ने संविधान के अनुच्छेद 36-51 में उल्लिखित राज्य नीति के सभी निर्देशक तत्त्वों को शामिल करने के लिये अनुच्छेद 31C के सुरक्षात्मक दायरे को बढ़ा दिया।

अनुच्छेद 31C के संबंध में क्या तर्क हैं?

- स्वचालित पुनरुद्धार के विरुद्ध तर्क:

- मूल अनुच्छेद 31C को 42वें संशोधन में एक विस्तारित संस्करण द्वारा पूरी तरह से 'प्रतिस्थापित' कर दिया गया था। अतः जब मिनर्वा मिल्स मामले में यह नया संस्करण रद्द कर दिया गया, तो मूल संस्करण स्वचालित रूप से पुनर्जीवित नहीं हो सका।

- यह तर्क उस विधिक सिद्धांत पर आधारित है जो एक बार प्रतिस्थापित होने के उपरांत, मूल प्रावधान तब तक अस्तित्व में नहीं आता जब तक कि इसे स्पष्ट रूप से बहाल नहीं किया जाता।

- पुनरुद्धार के सिद्धांत के लिये तर्क:

- पुनरुद्धार के सिद्धांत के आधार पर मूल अनुच्छेद 31C को स्वचालित रूप से पुनर्जीवित किया जाना चाहिये।

- इस दृष्टिकोण को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के निर्णय जैसे उदाहरणों से समर्थन मिलता है, जहाँ रद्द किये गए संशोधनों के कारण पिछले प्रावधानों को पुनर्जीवित किया गया था, जिसमें सुझाव दिया गया था कि यदि बाद के संशोधन अमान्य हो जाते हैं तो पूर्व-संशोधित अनुच्छेद 31 C को फिर से बहाल करना चाहिये।

मौलिक अधिकारों और DPSP के बीच संघर्ष:

- चंपकम दोराइराजन बनाम मद्रास राज्य, 1951:

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में मौलिक अधिकारों की स्थिति प्रबल होगी।

- इसने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिये और सहायक के रूप में चलना चाहिये।

- यह भी माना गया कि मौलिक अधिकारों को संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन अधिनियम बनाकर संशोधित किया जा सकता है।

- गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967:

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा की कि निदेशक सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिये भी संसद द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है।

- यह 'शंकरी प्रसाद मामले' में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विपरीत था।

- केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973:

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में दिया हुआ अपना निर्णय पलट दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित करने या छीनने का अधिकार है।

- साथ ही, इसने संविधान की 'बुनियादी संरचना' (या 'बुनियादी विशेषताएँ') का एक नया सिद्धांत निर्धारित किया।

- सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय सुनाया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद की घटक शक्ति, संविधान की 'बुनियादी संरचना' को परिवर्तित नहीं कर सकती है।

- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में दिया हुआ अपना निर्णय पलट दिया। इसने 24वें संशोधन अधिनियम की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को सीमित करने या छीनने का अधिकार है।

- मिनर्वा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, 1980:

- इस मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि 'भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों और नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन की आधारशिला पर आधारित है।

- संसद नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के लिये मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, जब तक कि संशोधन संविधान की मूल संरचना को हानि नहीं पहुँचाता है।

अनुच्छेद 31, 31A, 31B और 31C:

- परिचय:

- संविधान के भाग 3 में उल्लिखित 7 मौलिक अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था।

- हालाँकि, संविधान लागू होने के समय से ही संपति का मौलिक अधिकार सबसे अधिक विवादास्पद रहा।

- 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार, भाग 3 में अनुच्छेद 19 (1) (च) को समाप्त कर दिया गया और इसके लिये संविधान के भाग XII में नए अनुच्छेद 300 A के रूप में प्रावधान किया गया।

- अनुच्छेद 31 ने कई संवैधानिक संशोधनों का नेतृत्व किया जैसे- 1, 4वें, 7वें, 25वें, 39वें, 40वें और 42वें संशोधन।

- प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951 ने अनुच्छेद 31A और 31B को संविधान में सम्मिलित किया।

- 25वें संशोधन अधिनियम, 1971 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31C को शामिल किया गया था।

- अनुच्छेद 31A:

- यह कानूनों की पाँच श्रेणियों से व्यावृत्ति प्रदान करता है और इन्हें अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती देकर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है।

- यह राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या मांग के मामले में मुआवज़े का गारंटीकृत अधिकार भी प्रदान करता है।

- इसमे समाविष्ट हैं:

- राज्य द्वारा संपदाओं का अधिग्रहण और संबंधित अधिकार।

- राज्य द्वारा संपत्ति के प्रबंधन का दायित्व संभालना।

- निगमों का विलय।

- निगमों के निदेशकों या शेयरधारकों के अधिकारों का पुनर्निर्धारण या समाप्ति।

- खनन पट्टे का पुनर्निर्धारण या उनकी समाप्ति।

- अनुच्छेद 31B:

- यह नौवीं अनुसूची में उल्लिखित अधिनियमों एवं नियमों को व्यावृत्ति प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 31B का दायरा अनुच्छेद 31A से अधिक व्यापक है। अनुच्छेद 31B नौवीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी विधि को सभी मौलिक अधिकारों से उन्मुक्ति प्रदान करता है फिर चाहे विधि अनुच्छेद 31A में उल्लिखित पाँच श्रेणियों में से किसी के अंतर्गत हो अथवा नहीं।

- हालाँकि आई. आर. कोएल्हो वनाम तमिलनाडु राज्य (2007) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में कहा कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और किसी विधि को नौवीं अनुसूची के अंतर्गत रखकर इसकी यह विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती।

- 24 अप्रैल, 1973 को सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार केशवानंद भारती वाद में अपने ऐतिहासिक निर्णय में संविधान के मौलिक ढाँचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. अनुच्छेद 31C से जुड़ी कानूनी और संवैधानिक चुनौतियों के बारे में चर्चा कीजिये? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) प्रश्न. 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति क्या थी? (2021) (a) लोकतंत्रात्मक गणराज्य उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017) |

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

WTO स्क्रूटनी के तहत भारत की गन्ना सब्सिडी

प्रिलिम्स के लिये:विश्व व्यापार संगठन, गन्ना, सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर WTO का समझौता, WTO का कृषि पर समझौता, व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौता (GATT)। मेन्स के लिये:WTO और इसकी भूमिका, WTO में चीनी सब्सिडी का मुद्दा, चीनी उद्योग में सब्सिडी का महत्त्व। |

स्रोत: इकनोमिक टाइम्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने तर्क दिया है कि भारत अपने किसानों को विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organization- WTO) के कृषि समझौते (AoA) में निर्धारित सीमा से अधिक गन्ना सब्सिडी दे रहा है, इन देशों ने इसे वैश्विक मानकों का उल्लंघन बताया है जो वैश्विक व्यापार को विकृत कर सकता है।

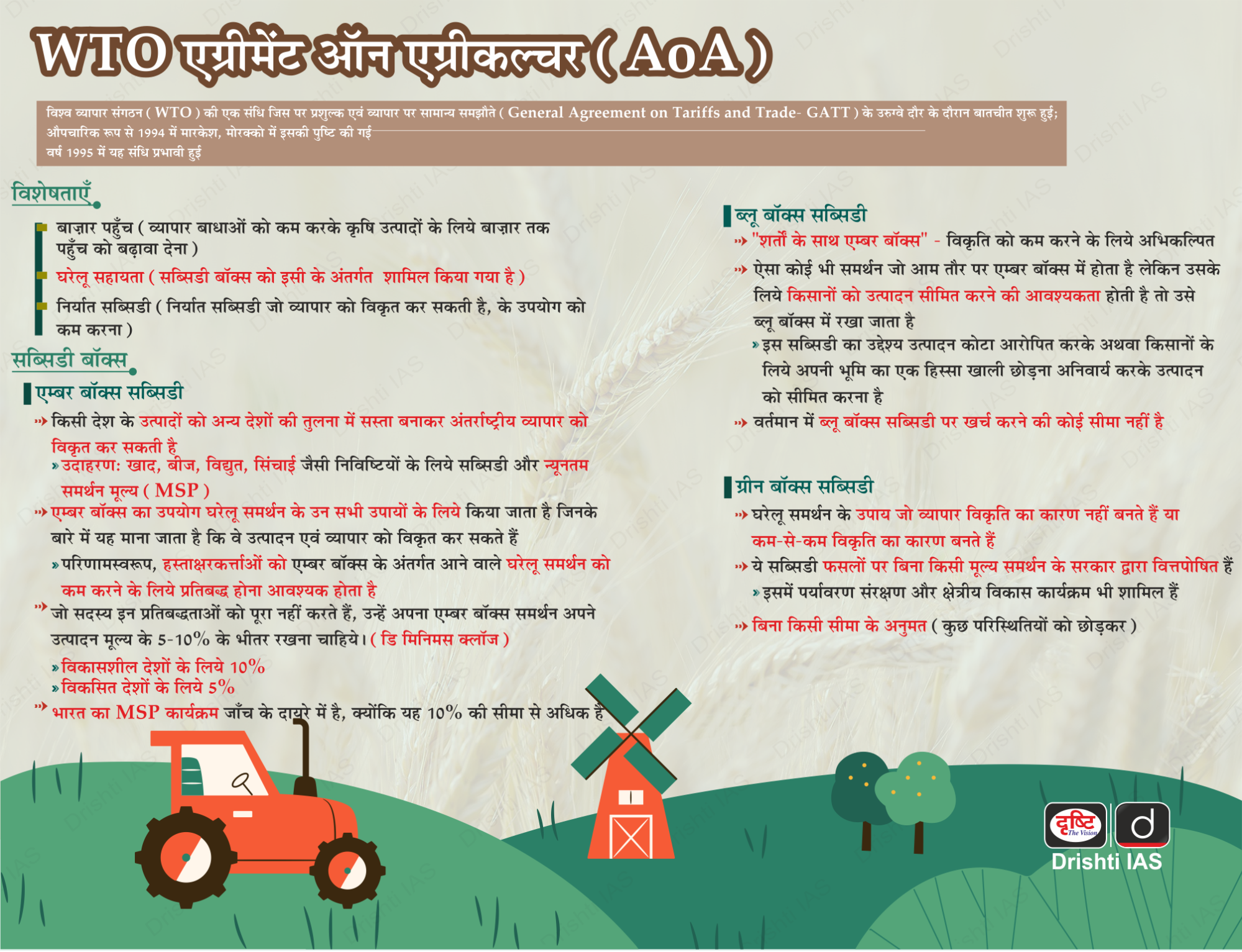

कृषि पर डब्ल्यूटीओ का समझौता (AoA) क्या है?

- परिचय:

- कृषि पर समझौता (AoA) विश्व व्यापार संगठन (WTO) द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है।

- टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (GATT) के उरुग्वे दौर के दौरान इस पर बातचीत की गई तथा 1 जनवरी, 1995 को WTO की स्थापना के साथ यह लागू हुआ।

- उद्देश्य:

- AoA का उद्देश्य व्यापार बाधाओं को दूर करना और पारदर्शी बाज़ार पहुँच एवं वैश्विक बाज़ारों के एकीकरण को बढ़ावा देना है।

- AoA का लक्ष्य एक निष्पक्ष और बाज़ार-उन्मुख कृषि व्यापार प्रणाली स्थापित करना है।

- यह अपने देश में कृषि सहायता और सुरक्षा में पर्याप्त प्रगतिशील कटौती प्रदान करने के लिये सभी WTO सदस्यों पर लागू नियमों को निर्धारित करता है।

- AoA के 3 स्तंभ:

- घरेलू समर्थन: यह घरेलू सब्सिडी में कटौती का आह्वान करता है जो मुक्त व्यापार और उचित मूल्य को विकृत करता है।

- इस प्रावधान के तहत, विकसित देशों द्वारा समर्थन के समग्र मापन (AMS) को 6 वर्षों की अवधि में 20% और विकासशील देशों द्वारा 10 वर्षों की अवधि में 13% कम किया जाना है।

- इसके तहत, सब्सिडी को ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स सब्सिडी में वर्गीकृत किया गया है।

- बाज़ार पहुँच: WTO में वस्तुओं के लिये बाज़ार पहुँच का मतलब उन शर्तों, टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों से है, जिन पर सदस्यों द्वारा अपने बाज़ारों में विशिष्ट वस्तुओं के प्रवेश के लिये सहमति व्यक्त की जाती है।

- बाज़ार पहुँच के लिये आवश्यक है कि स्वतंत्र व्यापार की अनुमति देने के लिये अलग-अलग देशों द्वारा निर्धारित टैरिफ (जैसे सीमा शुल्क) में उत्तरोत्तर कटौती की जाए। इसके लिये देशों को गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने और उन्हें टैरिफ शुल्क में बदलने की भी आवश्यकता थी।

- निर्यात सब्सिडी: कृषि के इनपुट पर सब्सिडी, निर्यात को सस्ता बनाना या निर्यात के लिये अन्य प्रोत्साहन जैसे आयात शुल्क में छूट आदि को निर्यात सब्सिडी के अंतर्गत शामिल किया जाता है।

- इनके परिणामस्वरूप अन्य देशों में अत्यधिक सब्सिडी वाले (और सस्ते) उत्पादों की डंपिंग हो सकती है और अन्य देशों के घरेलू कृषि क्षेत्र को नुकसान हो सकता है।

- घरेलू समर्थन: यह घरेलू सब्सिडी में कटौती का आह्वान करता है जो मुक्त व्यापार और उचित मूल्य को विकृत करता है।

AoA के उल्लंघन के संबंध में भारत पर क्या आरोप हैं?

- घटना की पृष्ठभूमि:

- यह आरोप वर्ष 2019 के पिछले आरोप का अनुसरण करता है जब ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और ग्वाटेमाला ने WTO में भारत के खिलाफ विवाद शुरू किया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत की चीनी सब्सिडी वैश्विक व्यापार नियमों के साथ असंगत है।

- इसके परिणाम स्वरूप, 2021 में एक WTO पैनल ने दावों की पुष्टि की, हालाँकि, भारत ने निष्कर्षों के विरुद्ध अपील की तथा पैनल की रिपोर्ट को WTO के विवाद निपटान निकाय द्वारा अपनाने से रोक दिया।

- भारत के विरुद्ध शिकायत::

- अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि भारत के कृषि समर्थन उपाय कृषि पर WTO के समझौते की विभिन्न धाराओं के साथ असंगत हैं।

- वर्ष 2018-2022 की अवधि के लिये, भारत का बाज़ार मूल्य समर्थन WTO के AoA के अनुसार, 10% के अनुमत स्तर की तुलना में प्रतिवर्ष चीनी उत्पादन के मूल्य का 90% से अधिक था।

- अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत की रिपोर्टिंग में एक महत्त्वपूर्ण अनुपस्थिति पर भी प्रकाश डाला तथा दावा किया कि भारत ने विपणन वर्ष 1995-96 के बाद से किसी भी घरेलू समर्थन अधिसूचना में गन्ना या उसके व्युत्पन्न उत्पादों को शामिल नहीं किया है।

- इस चूक के कारण WTO के पास वैश्विक व्यापार नियमों में भारत के अनुपालन का आकलन करने के लिये पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है।

- चूँकि, वर्तमान में WTO का अपीलीय निकाय सदस्यों की कमी के कारण निष्क्रिय है, अतः किसी भी अपील पर तब तक निर्णय नहीं लिया जा सकता जब तक कि निकाय पुनः क्रियाशील न हो जाए।

- अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने दावा किया है कि भारत के कृषि समर्थन उपाय कृषि पर WTO के समझौते की विभिन्न धाराओं के साथ असंगत हैं।

- भारत का रुख:

- वर्ष 2022 में भारत ने WTO के व्यापार विवाद निपटान पैनल के एक निर्णय के विरुद्ध अपील की थी, जिसमें निर्णय दिया गया था कि चीनी और गन्ने के लिये भारत के घरेलू समर्थन उपाय वैश्विक व्यापार मानदंडों के साथ असंगत हैं।

- अपनी अपील में भारत ने तर्क दिया कि पैनल ने यह पता लगाने में गलती की है कि भारत के FRP और SAP, AoA के तहत बाज़ार मूल्य समर्थन का गठन करते हैं।

- भारत ने इस त्रुटि को इंगित करते हुए कहा कि USA-ऑस्ट्रेलिया विश्लेषण सब्सिडी की गणना के लिये एक वर्ष की अवधि में पूरे भारत के गन्ना उत्पादन का उपयोग करता है, भले ही गन्ना वास्तविकता में गन्ना (नियंत्रण) आदेश के अंतर्गत पेराई के लिये चीनी मिलों तक पहुँचाया गया हो अथवा नहीं।

- गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 एक नियामक ढाँचा है जो भारत में गन्ना उत्पादन, मूल्य निर्धारण और व्यापार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करता है।

- वर्ष 2022 में भारत ने WTO के व्यापार विवाद निपटान पैनल के एक निर्णय के विरुद्ध अपील की थी, जिसमें निर्णय दिया गया था कि चीनी और गन्ने के लिये भारत के घरेलू समर्थन उपाय वैश्विक व्यापार मानदंडों के साथ असंगत हैं।

नोट:

- उचित एवं लाभकारी मूल्य (FRP): यह एक निर्धारित मूल्य है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है और यह वो न्यूनतम मूल्य है जो चीनी मिलों को किसानों को उनके गन्ने के लिये भुगतान करना होगा। यह मूल्य सुनिश्चित करता है कि किसानों को उनकी फसल के लिये उचित भुगतान मिले।

- राज्य-अनुशंसित कीमतें (SAPs): कुछ राज्यों में किसानों की उत्पादन दक्षता में सुधार के लिये FRP के अलावा अतिरिक्त भुगतान मिलता है, और कुछ राज्यों में चीनी मिलें राज्य-सलाह मूल्य (SAP) नामक विशिष्ट राज्य-स्तरीय समर्थन के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त भुगतान प्रदान करती हैं।

विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation- WTO) क्या है?

- परिचय:

- WTO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापार को नियंत्रित और बढ़ावा देता है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1995 में हुई थी और वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं (यूरोपीय संघ सहित)।

- यह सदस्य देशों को व्यापार समझौतों पर वार्ता करने और लागू करने, विवादों को सुलझाने तथा आर्थिक वृद्धि एवं विकास को बढ़ावा देने के लिये एक मंच प्रदान करता है।

- इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विटज़रलैंड में है।

- WTO की उत्पत्ति:

- WTO टैरिफ और व्यापार पर सामान्य समझौते (General Agreement on Tariffs and Trade- GATT) का उत्तराधिकारी है, जिसे वर्ष 1947 में बनाया गया था।

- GATT के उरुग्वे राउंड (Uruguay Round) (1986-94) के कारण WTO का निर्माण हुआ।

- विश्व व्यापार संगठन ने 1 जनवरी, वर्ष 1995 को परिचालन शुरू किया।

- WTO की स्थापना करने वाला समझौता, जिसे आमतौर पर "माराकेश समझौता" के रूप में जाना जाता है, वर्ष 1994 में मराकेश, मोरक्को में हस्ताक्षरित किया गया था।

- भारत, 1947 GATT और उसके उत्तराधिकारी, WTO के संस्थापक सदस्यों में से एक था।

- GATT और WTO के मध्य मुख्य अंतर यह था कि GATT ज़्यादातर वस्तुओं के व्यापार से संबंधित था, WTO एवं इसके समझौते न केवल वस्तुओं को समाहित कर सकते थे, बल्कि सेवाओं तथा अन्य बौद्धिक संपदा जैसे व्यापार निर्माण, डिज़ाइन व आविष्कारों में भी व्यापार कर सकते थे।

- WTO का विवाद निवारण तंत्र:

- WTO के नियमों के अनुसार, WTO के सदस्य या सदस्य जिनेवा स्थित बहुपक्षीय विवाद निपटान निकाय (DSB) में मामला दायर कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कोई विशेष व्यापार उपाय WTO के मानदंडों के खिलाफ है।

- किसी विवाद को सुलझाने के लिये द्विपक्षीय परामर्श पहला कदम है। यदि दोनों पक्ष परामर्श के माध्यम से मामले को सुलझाने में सक्षम नहीं हैं, तो कोई भी विवाद निपटान पैनल की स्थापना के लिये संपर्क कर सकता है।

- WTO के नियमों के अनुसार, WTO के सदस्य या सदस्य जिनेवा स्थित बहुपक्षीय विवाद निपटान निकाय (DSB) में मामला दायर कर सकते हैं, अगर उन्हें लगता है कि कोई विशेष व्यापार उपाय WTO के मानदंडों के खिलाफ है।

- विवाद निपटान निकाय (DSB):

- DSB सदस्य देशों के मध्य व्यापार विवादों पर निर्णय लेता है। इसमें WTO के सभी सदस्य शामिल हैं।

- DSB अपने सभी निर्णय सर्वसम्मति से लेता है।

- DSB के पास मामले पर विचार करने के लिये विशेषज्ञों के पैनल स्थापित करने और पैनल के निष्कर्षों या अपील के परिणामों को स्वीकार या अस्वीकार करने का एकमात्र अधिकार है।

- यह फैसलों एवं अनुसंशाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और जब कोई देश किसी फैसले का पालन नहीं करता है तो उसके पास प्रतिशोध को अधिकृत करने की शक्ति होती है।

- पैनल के फैसले या रिपोर्ट को WTO के अपीलीय निकाय (WTOAB) में चुनौती दी जा सकती है।

- हालाँकि, अभी तक इस निकाय में नए सदस्यों की नियुक्ति को लेकर सदस्य देशों के मध्य मतभेद के कारण WTOAB कार्य नहीं कर रहा है।

- अपीलीय निकाय के पास 20 से अधिक विवाद पहले से ही लंबित हैं। अमेरिका सदस्यों की नियुक्ति में बाधा डालता रहा है।

निष्कर्ष:

भारत की गन्ना सब्सिडी के खिलाफ आरोप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिशीलता को महत्त्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसके अलावा लंबे विवाद समाधान प्रक्रिया डब्ल्यू.टी.ओ. नियमों के अनुपालन को लागू करने से जुड़ी जटिलताओं और चुनौतियों को रेखांकित करती है।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: बढ़ते व्यापारिक विवादों के बीच विश्व व्यापर संगठन में प्रमुख सुधार क्षेत्रों की पहचान कीजिये, साथ ही भारत के व्यापार हितों पर प्रभाव और वैश्विक व्यापार भविष्य को आकार देने में भूमिका का मूल्यांकन कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा,विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स;प्रश्न. भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये- (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (c) प्रश्न 4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) प्रश्न 3. निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में आपको कभी-कभी समाचारों में 'ऐम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स' शब्द देखने को मिलते हैं? (2016) (a) WTO मामला उत्तर: (a) प्रश्न. 'एग्रीमेंट ओन एग्रीकल्चर', 'एग्रीमेंट ओन द एप्लीकेशन ऑफ सेनेटरी एंड फाइटोसेनेटरी मेज़र्स और 'पीस क्लाज़' शब्द प्रायः समाचारों में किसके मामलों के संदर्भ में आते हैं; (2015) (a) खाद्य और कृषि संगठन उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न . यदि 'व्यापार युद्ध' के वर्तमान परिदृश्य में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी. ओ.) को ज़िंदा बने रहना है, तो उसके सुधार के कौन-कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, विशेष रूप से भारत के हित को ध्यान में रखते हुए? (2018) प्रश्न . “WTO के अधिक व्यापक लक्ष्य और उद्देश्य वैश्वीकरण के युग में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रबंधन तथा प्रोन्नति करना है। परंतु (संधि) वार्ताओं की दोहा परिधि मृतोंमुखी प्रतीत होती है जिसका कारण विकसित और विकासशील देशों के बीच मतभेद है।'' भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस पर चर्चा कीजिये। (2016) प्रश्न . WTO एक महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जहाँ लिये गए निर्णय देशों को गहराई से प्रभावित करते हैं। WTO का क्या अधिदेश (मैंडेट) है और उसके निर्णय किस प्रकार बंधनकारी हैं? खाद्य सुरक्षा पर विचार-विमर्श के पिछले चक्र पर भारत के दृढ़-मत का समालोचनापूर्वक विश्लेषण कीजिये। (2014) |