भारतीय अर्थव्यवस्था

इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030: IEA

प्रिलिम्स के लिये:इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 तक: IEA, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA), कच्चा तेल, इलेक्ट्रिक वाहन। मेन्स के लिये:इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 तक: IEA, विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप तथा उनका निर्माण एवं कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे। |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency -IEA) ने इंडियन ऑयल मार्केट आउटलुक 2030 रिपोर्ट जारी की है, जो इस बात प्रकाश डालती है कि वर्ष 2030 तक की अवधि में वैश्विक तेल बाज़ार में भारत की भूमिका कैसे विकसित हो सकती है।

- यह रिपोर्ट ऊर्जा परिवर्तन के रुझानों पर गौर करती है जो विभिन्न क्षेत्रों में तेल की मांग को प्रभावित कर सकते हैं और ये परिवर्तन देश की ऊर्जा सुरक्षा को कैसे प्रभावित कर सकते हैं।

रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- तेल मांग वृद्धि में भारत का प्रभुत्व:

- भारत की वर्ष 2023 में कुल तेल मांग का अनुमान 5.48 मिलियन bpd के मुकाबले वर्ष 2030 में 6.64 मिलियन bpd रहेगा।

- अनुमानित भारत वर्तमान से वर्ष 2030 के मध्य वैश्विक तेल मांग वृद्धि का सबसे बड़ा स्रोत बन जाएगा और वर्ष 2027 तक चीन को पीछे छोड़ देगा।

- भारत की तेल मांग वर्ष 2023 तक लगभग 1.2 मिलियन बैरल प्रति दिन (bpd) बढ़ने वाली है।

- यह वृद्धि वर्ष 2030 तक 3.2 मिलियन बीपीडी की अपेक्षित वैश्विक मांग वृद्धि का एक तिहाई से अधिक है।

- यह वृद्धि इसकी अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और जनसांख्यिकी में तीव्र वृद्धि जैसे कारकों से प्रेरित है।

- ईंधन की मांग में वृद्धि:

- भारत में तेल की मांग में वृद्धि के सबसे बड़े स्रोत के रूप में डीज़ल/गैसोइल की पहचान की गई है, जो देश की मांग में लगभग आधी वृद्धि और वर्ष 2030 तक कुल वैश्विक तेल मांग वृद्धि के छठे हिस्से से अधिक के लिये ज़िम्मेदार है।

- जेट-केरोसीन की मांग औसतन लगभग 5.9% प्रति वर्ष की दर से मज़बूती से बढ़ने की ओर अग्रसर है, लेकिन अन्य देशों की तुलना में इसका आधार कम है।

- भारत की पेट्रोल मांग में औसतन 0.7% की वृद्धि होने का अनुमान है, क्योंकि भारत के वाहन बेड़े के विद्युतीकरण से इसमें और अधिक वृद्धि होने से बचा जा सकता है।

- भारत के वाहन बेड़े के विद्युतीकरण के कारण गैसोलीन की मांग में मामूली वृद्धि का अनुमान है। उत्पादन सुविधाओं में निवेश के कारण LPG की मांग बढ़ने की उम्मीद है।

- कच्चे तेल का आयात:

- कच्चे तेल में मांग वृद्धि और घरेलू उत्पादन में गिरावट के कारण वर्ष 2030 तक भारत का कच्चे तेल का आयात एक चौथाई से अधिक बढ़कर 58 मिलियन bpd होने का अनुमान है। भारत वर्तमान में अपनी 85% से अधिक तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भर है।

- भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार घरेलू खपत लगभग 5 मिलियन बैरल/दिन है।

- कच्चे तेल में मांग वृद्धि और घरेलू उत्पादन में गिरावट के कारण वर्ष 2030 तक भारत का कच्चे तेल का आयात एक चौथाई से अधिक बढ़कर 58 मिलियन bpd होने का अनुमान है। भारत वर्तमान में अपनी 85% से अधिक तेल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये आयात पर निर्भर है।

- रिफाइनिंग क्षेत्र में निवेश:

- भारतीय तेल कंपनियाँँ घरेलू तेल मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिये रिफाइनिंग क्षेत्र में भारी निवेश कर रही हैं।

- अगले सात वर्षों में, चीन के बाहर दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में 1 मिलियन बैरल/दिन नई रिफाइनरी आसवन क्षमता अधिक जोड़ी जाएगी।

- कई अन्य बड़ी परियोजनाएँ वर्तमान में विचाराधीन हैं जो क्षमता को 6.8 मिलियन बैरल/दिन क्षमता से अधिक बढ़ा सकती हैं जिसकी हम अब तक उम्मीद करते हैं।

- वैश्विक तेल बाज़ारों में भूमिका:

- भारत एशिया और अटलांटिक बेसिन के बाज़ारों में परिवहन ईंधन के प्रमुख निर्यातक के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिये तैयार है।

- वर्ष 2022 के बाद से वैश्विक स्विंग आपूर्तिकर्त्ता के रूप में भारत की भूमिका बढ़ गई है क्योंकि यूरोपीय बाज़ारों में रूसी उत्पाद निर्यात के नुकसान ने एशियाई डीज़ल और जेट ईंधन को पश्चिम की ओर खींच लिया है।

- वर्ष 2023 में भारत वैश्विक स्तर पर मध्य डिस्टिलेट का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक और 1.2 mb/d पर छठा सबसे बड़ा रिफाइनरी उत्पाद निर्यातक था।

- घरेलू मांग में लगातार वृद्धि को देखते हुए नई रिफाइनिंग क्षमता से दशक के मध्य तक वैश्विक बाज़ारों में उत्पाद की आपूर्ति 1.4 mb/d तक बढ़ने का अनुमान है, जो वर्ष 2030 तक घटकर 1.2 mb/d हो जाएगी।

- डीकार्बोनाइजेशन में जैव ईंधन:

- भारत के परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन में जैव ईंधन की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है।

- भारत, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता है क्योंकि पिछले पाँच वर्षों में घरेलू उत्पादन तीन गुना हो गया है।

- देश के प्रचुर फीडस्टॉक, राजनीतिक समर्थन और प्रभावी नीति कार्यान्वयन द्वारा समर्थित, इसकी इथेनॉल मिश्रण दर लगभग 12% विश्व में सबसे अधिक है।

- भारत ने वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में गैसोलीन में राष्ट्रव्यापी इथेनॉल मिश्रण को दोगुना करके 20% करने की अपनी समय सीमा पाँच वर्ष आगे बढ़ा दी है।

- इतने कम समय में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण हासिल करना कई चुनौतियाँ पेश करता है, कम-से-कम तेज़ी से फीडस्टॉक आपूर्ति का विस्तार नहीं।

- भारत के परिवहन क्षेत्र के डीकार्बोनाइजेशन में जैव ईंधन की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका होने की उम्मीद है।

- ऊर्जा संक्रमण में प्रयास:

- इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ता चलन परिवहन क्षेत्र को कार्बन मुक्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- यह अनुमान लगाया गया है कि संयुक्त, नए EV और ऊर्जा दक्षता सुधार से वर्ष 2023-2030 की अवधि में 480 kb/d अतिरिक्त तेल की मांग से बचा जा सकेगा।

- इसका मतलब है कि इन लाभों के बिना भारत की तेल मांग वर्ष 2030 तक मौजूदा पूर्वानुमान की तुलना में बहुत अधिक 1.68 mb/d तक पहुँच जाएगी।

- चुनौतियाँ:

- विदेशी अपस्ट्रीम निवेश को आकर्षित करने के प्रयासों के बावजूद, नई खोजों की कमी के कारण मध्यम अवधि में घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट जारी रहने की उम्मीद है।

- भारत वर्ष 2023 में पहले से ही विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कच्चे तेल का शुद्ध आयातक था, जिसने बढ़ती रिफाइनरी खपत को पूरा करने के लिये पिछले दशक में आयात 36% बढ़ाकर 4.6 mb/d कर दिया है।

- रिफाइनिंग प्रसंस्करण में वृद्धि से वर्ष 2030 तक कच्चे तेल का आयात बढ़कर 5.8 mb/d हो जाएगा, जिसका भारत की आपूर्ति की सुरक्षा पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा।

- सिफारिशें:

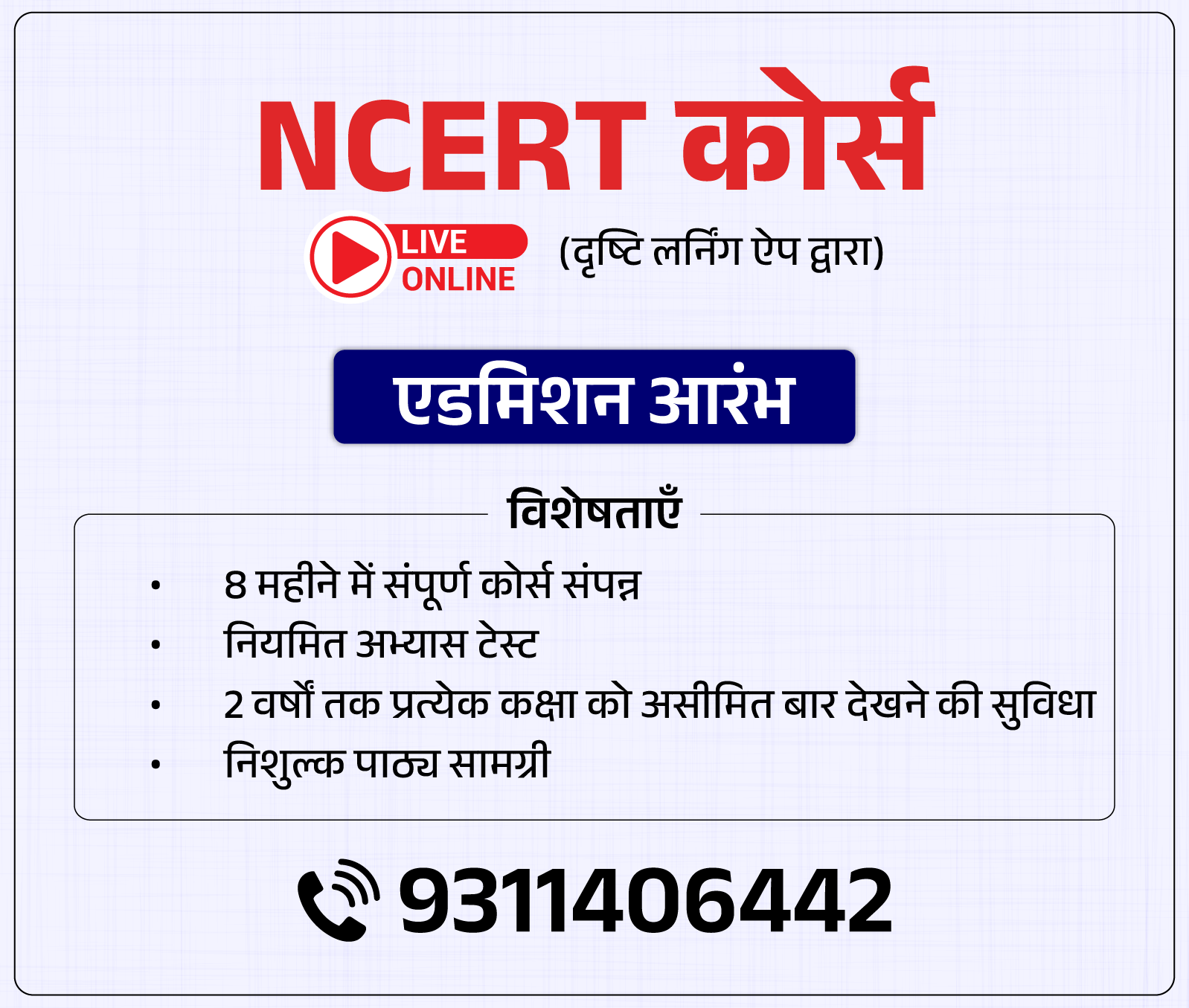

- भारत का मौजूदा तेल स्टॉक होल्डिंग स्तर 66 दिनों के शुद्ध-आयात कवर के बराबर है, जिसमें सात दिनों का सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) स्टॉक है।

- IEA के सदस्य देश अपनी मांग के 90 दिनों के बराबर भंडार बनाए रखते हैं।

- भारत एजेंसी का पूर्ण सदस्य नहीं है और उसे सहयोगी सदस्य का दर्जा प्राप्त है।

- भारत को अपने SPR कार्यक्रमों को लागू करने और मज़बूत करने और तेल उद्योग की तैयारी में सुधार करके संभावित तेल आपूर्ति व्यवधानों का जवाब देने के लिये अपनी क्षमता बढ़ाने की ज़रूरत है।

- रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार ऊर्जा आपूर्ति पर युद्ध जैसी आपात स्थितियों के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं।

- भारत का मौजूदा तेल स्टॉक होल्डिंग स्तर 66 दिनों के शुद्ध-आयात कवर के बराबर है, जिसमें सात दिनों का सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) स्टॉक है।

सामरिक पेट्रोलियम भंडार क्या हैं?

- सामरिक पेट्रोलियम भंडार (SPR) कच्चे तेल के वे भंडार हैं जिन्हें भू-राजनीतिक अनिश्चितता या आपूर्ति व्यवधान के समय में कच्चे तेल की आपूर्ति सुनिश्चित करने वाले देशों द्वारा बनाए रखा जाता है।

- देश की वृद्धि और विकास के लिये ऐसी भूमिगत भंडारण सुविधाएँ ऊर्जा संसाधनों के निरंतर प्रवाह को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

- भारत के पास वर्तमान में 5.33 मिलियन टन कच्चे तेल की भंडारण क्षमता है।

- देश के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम के दूसरे चरण के तहत 6.5 मिलियन टन कच्चा तेल रखने की संयुक्त क्षमता वाले अधिक रणनीतिक भंडार बनाए जाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्या है?

- परिचय:

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (International Energy Agency- IEA), जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्राँस में है, को 1970 के दशक के मध्य में हुए तेल संकट का सामना करने हेतु आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (OECD) के सदस्य देशों द्वारा वर्ष 1974 में एक स्वायत्त एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया था।

- IEA का केंद्र मुख्य रूप से ऊर्जा संबंधी नीतियाँ हैं, जिसमें आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा तथा पर्यावरण संरक्षण शामिल हैं।

- IEA अंतर्राष्ट्रीय तेल बाज़ार से संबंधित जानकारी प्रदान करने तथा तेल की आपूर्ति में किसी भी भौतिक व्यवधान के विरुद्ध कार्रवाई करने में भी प्रमुख भूमिका निभाता है।

- सदस्य:

- IEA में 31 सदस्य देश (भारत सहित) 13 सहयोगी देश और 4 परिग्रहण देश शामिल हैं।

- IEA के लिये एक उम्मीदवार देश को OECD का सदस्य देश होना चाहिये।

- IEA में 31 सदस्य देश (भारत सहित) 13 सहयोगी देश और 4 परिग्रहण देश शामिल हैं।

- प्रमुख रिपोर्टें:

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा/से भारतीय कोयले का/के अभिलक्षण है/हैं? (2013)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2022)

उपर्युक्त कथनों में कौन-से सही हैं? (a) 1, 2, 4 और 5 उत्तर: (b) मेन्स:प्रश्न. "प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव के बावजूद विकास के लिये कोयला खनन अभी भी अपरिहार्य है"। चर्चा कीजिये। (2017) |

शासन व्यवस्था

भारत में सूचना आयुक्तों का प्रदर्शन 2022-23

प्रिलिम्स के लिये:सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005, केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), राज्य सूचना आयोग (SIC), सतर्क नागरिक संगठन, मुख्य चुनाव आयुक्त मेन्स के लिये:पारदर्शिता और जवाबदेही, सूचना का अधिकार, कार्यबल में महिलाओं से संबंधित मुद्दे |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सतर्क नागरिक संगठन (SNS) द्वारा "भारत में सूचना आयोगों (IC) के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड, 2022-23" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में विश्लेषण के आधार पर भारत भर के 29 सूचना आयोगों से सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत प्राप्त जानकारी के विश्लेषण के आधार पर इन आयोगों के लिंग प्रतिनिधित्व और अन्य परिचालन पहलुओं के बारे में चौंकाने वाले आँकड़े उजागर किये हैं।

- SNS भारत में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये समर्पित एक गैर-सरकारी संगठन (NGO) है जो नागरिकों को लोकतंत्र में सक्रिय और सूचित भागीदार बनने के लिये सशक्त बनाने का कार्य करता है।

रिपोर्ट की प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- सूचना आयोगों में लैंगिक असमानता:

- महिलाओं का प्रतिनिधित्व:

- देश भर के सभी सूचना आयुक्तों में से केवल 9% महिलाएँ हैं, जो एक महत्त्वपूर्ण लैंगिक असमानता को उजागर करता है।

- नेतृत्व भूमिकाएँ:

- केवल 5% IC का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया गया है और वर्तमान में उनमें से किसी का भी नेतृत्व महिला आयुक्त द्वारा नहीं किया गया है।

- महिला आयुक्तों के बिना राज्य:

- 12 IC, जो लगभग 41% हैं, की स्थापना के बाद से कभी भी महिला आयुक्त नहीं रही हैं।

- इन राज्यों में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

- महिलाओं का प्रतिनिधित्व:

- सूचना आयुक्तों की पृष्ठभूमि:

- सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी:

- सर्वेक्षण में शामिल लगभग 58% आईसी की पृष्ठभूमि सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारियों के रूप में है।

- कानूनी पेशेवर:

- लगभग 14% आयुक्त वकील या पूर्व न्यायाधीश हैं, जो सूचना आयोगों की विविध पृष्ठभूमि में योगदान करते हैं।

- सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी:

- सूचना आयोगों का कामकाज:

- मामलों की निपटान दरें:

- कई IC बिना कोई आदेश पारित किये बड़ी संख्या में मामले वापस कर देते हैं, केंद्रीय सूचना आयोग और कुछ राज्य सूचना आयोग प्राप्त अपीलों या शिकायतों में से 41% वापस कर दिये हैं।

- कम निस्तांतरण दर (Low Disposal Rates):

- बड़ी संख्या में लंबित मामलों के बावजूद, कुछ आयोगों में प्रति आयुक्त निस्तांतरण दर कम है, जो मामले के प्रबंधन में संभावित अक्षमताओं का संकेत देता है।

- रिक्तियाँ एवं नियुक्तियाँ:

- एक बड़ी समस्या पारदर्शी और समय पर नियुक्तियों का अभाव है, जिसके परिणामस्वरूप कुछ आयोग कम क्षमता पर या बिना प्रमुख के काम कर रहे हैं।

- निष्क्रिय आयोग (Defunct Commissions):

- नई नियुक्तियों के अभाव के कारण झारखंड, तेलंगाना और त्रिपुरा के राज्य सूचना आयोग निष्क्रिय हैं, जिससे उनकी प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

- पारदर्शिता संबंधी मुद्दे:

- सूचना आयोगों का कामकाज काफी हद तक अपारदर्शी पाया गया, 29 सूचना आयोगों में से केवल 8 ने कहा कि उनकी सुनवाई सार्वजनिक उपस्थिति के लिये खुली है, जो पारदर्शिता संबंधी चिंताओं को उजागर करती है।

- मामलों की निपटान दरें:

केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग क्या है?

- केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग की स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के प्रावधानों के तहत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। यह कोई संवैधानिक निकाय नहीं है।

- केंद्रीय सूचना आयोग:

- संविधानिक स्थिति:

- राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा गठित।

- इसमें 1 मुख्य सूचना आयुक्त (Chief Information Commissioner - CIC) और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त 10 सूचना आयुक्त (Information Commissioners- IC) शामिल हैं।

- प्रथम अनुसूची के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है।

- CIC/IC के लिये पात्रता एवं नियुक्ति प्रक्रिया:

- इनके सदस्यों को नियुक्त होने के विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित होना चाहिये।

- वे राजनीतिक पद या किसी अन्य लाभ के पद पर नहीं रह सकते।

- इनकी नियुक्ति समिति में प्रधानमंत्री (अध्यक्ष), लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

- CIC और IC की कार्यकाल तथा सेवा शर्तें:

- CIC और IC 5 साल के कार्यकाल के लिये या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं (पुनर्नियुक्ति के लिये पात्र नहीं)।

- CIC का वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर।

- IC का वेतन चुनाव आयुक्त के समान।

- IC CIC के रूप में नियुक्ति के लिये पात्र है, लेकिन IC के रूप में कार्यकाल सहित कुल पाँच वर्षों तक सीमित है।

- संविधानिक स्थिति:

- राज्य सूचना आयोग:

- गठन:

- राज्य सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से गठित।

- इसमें 1 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त (State Chief Information Commissioner (SCIC) और राज्यपाल द्वारा नियुक्त 10 राज्य सूचना आयुक्त (State Information Commissioners -SIC) शामिल हैं।

- SCIC/SIC की पात्रता और नियुक्ति प्रक्रिया:

- SCIC/SIC के नियुक्ति के लिये अर्हताएँ केंद्रीय आयुक्तों के समान ही होंगी।

- नियुक्ति समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। समिति के अन्य सदस्यों में विधानसभा में विपक्ष के नेता तथा मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं।

- SCIC का वेतन चुनाव आयुक्त के समान होता है। SIC का वेतन राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समान होता है।

- गठन:

- सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य:

- सूचना अनुरोधों और अननुपालन (अनुपालन न करना) के संबंध में शिकायतें प्राप्त करने का कर्त्तव्य।

- उचित आधार पर जाँच का आदेश देने की शक्ति।

- संबद्ध व्यक्तियों को बुलाने, साक्ष्य की आवश्यकता आदि के संबंध में सिविल न्यायालय के समान शक्तियाँ।

- अननुपालन की स्थिति में दंड के साथ-साथ किये गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

- केंद्रीय सूचना आयोग किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा दिये गए निर्देशों की स्वतंत्रता के साथ स्वायत्त रूप से शक्तियों का प्रयोग और संचालन कर सकता है।

- मुख्यालय:

- केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है तथा इसे केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित करने का अधिकार है।

आगे की राह

- आयुक्तों के लिये निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करना जिसमें महिलाओं तथा हाशिए पर जीवन यापन करने वाले समूहों को उचित प्रतिनिधित्व शामिल हो।

- RTI अधिनियम और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मानदंडों का अनुपालन करते हुए मामले के निपटान दरों तथा दक्षता में सुधार के लिये पर्याप्त संसाधन एवं बुनियादी ढाँचा प्रदान करना।

- समय पर और पारदर्शी नियुक्तियाँ, व्यापक रूप से विज्ञापित रिक्तियाँ तथा रिक्तियों की पूर्ति में तीव्रता लाने के लिये निष्क्रिय आयोगों का पुनरुद्धार करना एवं साथ ही यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक IC का नेतृत्व एक मुख्य आयुक्त द्वारा किया जाए।

- वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशन, बजट और व्यय प्रकटीकरण तथा सुनवाई में सार्वजनिक उपस्थिति को सुगम बनाकर पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व बढ़ाना।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. “सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तीकरण के बारे में ही नहीं है, अपितु यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनः परिभाषित करता है।” विवेचना कीजिये। (2018) |

शासन व्यवस्था

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024

प्रिलिम्स के लिये:जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 मेन्स के लिये:जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 के प्रमुख उपबंध |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

संसद के दोनों सदनों द्वारा हाल ही में जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 को मंज़ूरी दी गई।

जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) संशोधन विधेयक, 2024 से संबंधित प्रमुख उपबंध क्या हैं?

- परिचय:

- जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 लंबे समय से जल संसाधनों के सतत् प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये भारत के पर्यावरण कानून की आधारशिला रहा है।

- प्रस्तुत किये गए विधेयक का उद्देश्य उक्त अधिनियम कि कुछ कमियों को दूर करना और नियामक ढाँचे को समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है।

- वायु अधिनियम के अनुरूप जल अधिनियम में संशोधन करना भी आवश्यक है क्योंकि दोनों कानूनों में समान उपबंध हैं।

- प्रमुख संशोधित उपबंध:

- छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण करना: इसका उद्देश्य तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक खामियों के लिये कारावास की आशंकाओं को समाप्त करते हुए जल प्रदूषण से संबंधित छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण (Decriminalization) करना है।

- यह सुनिश्चित करता है कि दंड अपराधों की गंभीरता के अनुरूप हों तथा हितधारकों को अत्यधिक प्रभावित किये बिना अनुपालन को बढ़ावा दिया जाए।

- विशेष औद्योगिक संयंत्रों के लिये छूट: यह संशोधित विधेयक केंद्र सरकार को विशेष प्रकार के औद्योगिक संयंत्रों के लिये अतिरिक्त बिक्री केंद्र और निर्वहन के संबंध में धारा 25 में सूचीबद्ध कुछ वैधानिक प्रतिबंधों से छूट प्रदान करने का अधिकार देता है।

- इस प्रावधान का उद्देश्य नियामक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और निगरानी प्रयासों के दोहराव को कम करना तथा दक्षता को बढ़ावा देते हुए नियामक एजेंसियों पर अनावश्यक बोझ को कम करना है।

- उन्नत नियामक निरीक्षण: इसमें राज्यों में नियामक निरीक्षण तथा मानकीकरण को बढ़ाने के उपाय शामिल किये गए हैं।

- यह केंद्र सरकार को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अध्यक्षों के नामांकन के लिये दिशा-निर्देश निर्धारित करने और उद्योग से संबंधित सहमति देने, इनकार करने या रद्द करने के निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

- यह अध्यक्षों की निष्पक्ष नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिये कुछ अनिवार्य योग्यताएँ, अनुभव और प्रक्रियाएँ प्रदान करता है।

- छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण करना: इसका उद्देश्य तकनीकी अथवा प्रक्रियात्मक खामियों के लिये कारावास की आशंकाओं को समाप्त करते हुए जल प्रदूषण से संबंधित छोटे अपराधों का गैर-अपराधीकरण (Decriminalization) करना है।

- समीक्षाएँ:

- आलोचकों का तर्क है कि यह विधेयक सभी शक्तियों को केंद्रीकृत करने का भी प्रयास करता है और संघवाद के सिद्धांत के खिलाफ है। उनका यह भी तर्क है कि पर्यावरण जैसे विषय को कुछ हद तक कड़े भय के बिना निपटाना कठिन है।

- कुछ आलोचक जल प्रदूषण के मुद्दों से निपटने में पारदर्शिता पर संभावित प्रभाव के बारे में चिंता जताते हैं।

- उनका तर्क है कि कुछ नियमों में ढील देने से उद्योगों और नियामक एजेंसियों की जवाबदेही से समझौता किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण प्रबंधन में पारदर्शिता कम हो जाएगी।

जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- परिचय: इसे जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तथा पानी की संपूर्णता को बनाए रखने या बहाल करने के लिये अधिनियमित किया गया था।

- अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत क्रमशः केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया है।

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), एक वैधानिक संगठन, का गठन सितंबर, 1974 में जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के तहत किया गया था।

- इसके अलावा CPCB को वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत शक्तियाँ और कार्य सौंपे गए।

- यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत कार्य करता है तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों एवं अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।

- पिछले संशोधन: कुछ अस्पष्टताओं को स्पष्ट करने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने के लिये अधिनियम में 1978 तथा 1988 में संशोधन किया गया था। उद्योगों तथा स्थानीय निकायों के प्रमुख दायित्व हैं:

- किसी भी उद्योग या स्थानीय निकाय की स्थापना के लिये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों से पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है जो घरेलू सीवेज़ या व्यापारिक अपशिष्ट को पानी, नालों, कुओं, सीवरों या भूमि में प्रवाहित करते हैं।

- आवेदन प्राप्त होने पर, राज्य बोर्ड विशिष्ट शर्तों और वैधता तिथियों के साथ सहमति दे सकता है या लिखित में कारण बताते हुए सहमति देने से इनकार कर सकता है।

- इसी तरह के प्रावधान अधिनियम लागू होने से पहले व्यापार/प्रवाह अपशिष्ट का निर्वहन करने वाले उद्योगों पर भी लागू होते हैं।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) किस प्रकार केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) से भिन्न है?

उपर्युत्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) |

शासन व्यवस्था

डिजिटल स्पेस में बच्चों की सुरक्षा करना

प्रिलिम्स के लिये:मेटावर्स, आभासी वास्तविकता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूलकिट, मेन्स के लिये:बच्चों पर साइबरबुलिंग और ऑनलाइन यौन शोषण का प्रभाव, बच्चों से संबंधित मुद्दे |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

हाल ही में डिजिटल स्पेस में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। ऑनलाइन शोषण की बढ़ती घटनाओं ने तत्काल कार्रवाई की मांग को प्रेरित किया है। बदलते डिजिटल परिदृश्य के बीच, बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना सर्वोपरि है।

डिजिटल क्षेत्र में बच्चों के लिये क्या चुनौतियाँ हैं?

- साइबर बुलिंग:

- परिभाषा:

- साइबरबुलिंग किसी अन्य व्यक्ति, विशेषकर किसी सहकर्मी को परेशान करने, धमकाने, अपमानित करने या नुकसान पहुँचाने के लिये डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग है।

- प्रपत्र:

- अपमानजनक संदेश, अफवाहें, आहत करने वाली टिप्पणियाँ, निजी या शर्मनाक तस्वीरें या वीडियो साझा करना, किसी का प्रतिरूपण करना या किसी को ऑनलाइन समूहों से बाहर करना।

- प्रभाव:

- बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्म-सम्मान, शैक्षणिक प्रदर्शन और सामाजिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव। यह चिंता, अवसाद, अलगाव, आत्म-नुकसान या आत्महत्या का कारण भी बन सकता है।

- परिभाषा:

- ऑनलाइन यौन शोषण और दुर्व्यवहार:

- परिभाषा:

- यह अपराधी की संतुष्टि या लाभ के लिये बच्चों को यौन गतिविधियों में शामिल करने या उन्हें यौन सामग्री से अवगत कराने हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग है।

- प्रपत्र:

- बाल यौन शोषण सामग्री का उत्पादन, वितरण या उस तक पहुँच, यौन उद्देश्यों के लिये बच्चों को तैयार करना, बच्चों को यौन कृत्यों हेतु प्रेरित करना, यौन शोषण या सेक्सटॉर्शन की लाइवस्ट्रीमिंग।

- प्रभाव:

- इसका बच्चों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है तथा यह आजीवन आघात एवं क्षति का कारण बन सकता है।

- परिभाषा:

- गोपनीयता और डेटा सुरक्षा:

- परिभाषा:

- गोपनीयता और डेटा सुरक्षा बच्चों का अपनी व्यक्तिगत जानकारी को नियंत्रित करने का अधिकार है तथा इसे दूसरों द्वारा विशेष रूप से ऑनलाइन किस प्रकार एकत्र, उपयोग, साझा या संग्रहीत किया जाता है।

- उल्लंघन:

- तकनीकी कंपनियों, विज्ञापनदाताओं, हैकरों या अन्य तृतीय पक्षों द्वारा इसका उल्लंघन किया जा सकता है, जो व्यावसायिक या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिये बच्चों की सहमति या जानकारी के बिना उनका डेटा एकत्र, उपयोग या बेच सकते हैं।

- नतीजे:

- बच्चों के लिये हानिकारक परिणाम हो सकते हैं, जैसे- पहचान की चोरी, धोखाधड़ी, लक्षित विपणन, हेरफेर, भेदभाव या अनुचित या खतरनाक सामग्री या संपर्कों के संपर्क में आना।

- परिभाषा:

- डिजिटल साक्षरता और नागरिकता:

- परिभाषा:

- डिजिटल साक्षरता और नागरिकता बच्चों की डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रभावी ढंग से, सुरक्षित तथा नैतिक रूप से उपयोग करने एवं ऑनलाइन दुनिया में सूचित व सक्रिय नागरिकों के रूप में भाग लेने की क्षमता व ज़िम्मेदारी है।

- चुनौतियाँ:

- इसे गलत सूचना, दुष्प्रचार और हेट स्पीच के ऑनलाइन प्रसार से चुनौती दी जा सकती है, जो बच्चों को गुमराह, भ्रमित या नुकसान पहुँचा सकता है तथा उनके विश्वास एवं मूल्यों को कमज़ोर कर सकता है।

- नतीजे:

- डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रौद्योगिकियों तक पहुँच, सामर्थ्य या गुणवत्ता की कमी से डिजिटल साक्षरता बाधित हो सकती है, जो बच्चों के बीच डिजिटल विभाजन तथा असमानताएँ पैदा कर सकती है।

- परिभाषा:

- मेटावर्स और वर्चुअल रियलिटी (VR):

- परिभाषा:

- मेटावर्स का आशय एक आभासी परिवेश से है जो लोगों को वास्तविक जीवन जैसा अनुभव प्रदान करने के लिये आभासी वास्तविकता, संवर्द्धित वास्तविकता और अन्य उन्नत तकनीक का उपयोग करती है।

- विभिन्न रूप:

- ऑनलाइन अभिकर्त्ताओं द्वारा शोषण और घोटालों के माध्यम से आर्थिक शोषण किया जा सकता है। वर्चुअल रियलिटी में उत्पीड़न और भेदभाव की समस्या होती है जिससे उपयोगकर्त्ताओं की पहचान के आधार पर साइबरबुलिंग तथा ऑनलाइन भेदभाव को बढ़ावा मिलता है।

- संबद्ध क्षेत्रों में गोपनीयता का उल्लंघन बड़े पैमाने पर हो रहा है तथा डेटा माइनिंग और निगरानी के माध्यम से उपयोगकर्त्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी एवं सुरक्षा प्रभावित हो रही है।

- मेटावर्स के नकारात्मक प्रभाव:

- बच्चे आभासी वातावरण में ग्राफिक अथवा हिंसक सामग्री तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं जिससे उनकी संवेदनशीलता अथवा भावुकता प्रभावित हो सकती है।

- ऐसी सामग्री के लगातार संपर्क में रहने से बच्चे हिंसा अथवा अन्य अनुचित व्यवहारों के प्रति असंवेदनशील हो सकते हैं जिससे उनके भावनात्मक स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।

- बच्चे आभासी वातावरण में ग्राफिक अथवा हिंसक सामग्री तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं जिससे उनकी संवेदनशीलता अथवा भावुकता प्रभावित हो सकती है।

- परिभाषा:

- जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI):

- परिभाषा:

- जेनरेटिव AI से तात्पर्य AI सिस्टम से है जो मौजूदा डेटा से प्राप्त पैटर्न के आधार पर नई सामग्री, जैसे- टेक्स्ट, चित्र अथवा संगीत का उत्पादन करने में सक्षम है।\

- विभिन्न रूप:

- जेनरेटिव AI बच्चों के लिये शिक्षण संबंधी लाभ और रचनात्मक अवसर प्रदान करता है किंतु यह दुष्प्रचार तथा कृत्रिम छवियों, वीडियो एवं सूचनाओं का उत्पादन संबंधी जोखिम भी उत्पन्न करता है।

- सुभेद्यता:

- बच्चों की संज्ञानात्मक सुभेद्यता उन्हें गलत सूचनाओं के प्रति संवेदनशील बनाती हैं, जिससे युवाओं के मस्तिष्क पर AI-जनित सामग्री के प्रभाव के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं।

- परिभाषा:

ऑनलाइन परिवेश में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित चिंताजनक आँकड़े

- 30 देशों में एक तिहाई से अधिक युवाओं ने साइबरबुलिंग का शिकार होने की सूचना दी और 5 में से 1 ने इसके कारण स्कूल छोड़ दिया।

- 25 देशों में 80% बच्चे ऑनलाइन लैंगिक शोषण अथवा उत्पीड़न का खतरा महसूस करते हैं।

- वीप्रोटेक्ट ग्लोबल एलायंस के अनुसार बचपन में (अब 18-20 आयु वर्ग शामिल) नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग करने वालों में से 54% को कम-से-कम एक बार ऑनलाइन लैंगिक शोषण का का सामना करना पड़ा।

ऑनलाइन परिवेश में बच्चों की सुरक्षा से संबंधित उपाय क्या हैं?

- रोकथाम:

- बच्चों को ऑनलाइन शिष्टाचार और सहानुभूति के बारे में शिक्षित करके उन्हें किसी भी घटना की रिपोर्ट करने के लिये प्रोत्साहित करके, पीड़ितों की सहायता करके तथा साथ ही अपराधियों के लिये दंड का प्रावधान कर साइबरबुलिंग की रोकथाम की जा सकती है।

- बच्चों को उत्तरदायित्वपूर्ण VR उपयोग, डिजिटल नागरिकता और ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना।

- बच्चों को ऑनलाइन सामग्री तक पहुँच, मूल्यांकन, सामग्री साझाकरण, ऑनलाइन संचार और सहयोग तथा ऑनलाइन परिवेश में दूसरों का सम्मान करने के संबंध में शिक्षित कर डिजिटल साक्षरता में वृद्धि की जा सकती है।

- टेक कंपनियों की भूमिका:

- टेक कंपनियों को बच्चों की भलाई की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाते हुए 'सेफ्टी बाय डिज़ाइन (SBD)' को प्राथमिकता देनी चाहिये, जैसा कि हाल ही में अमेरिका के कॉन्ग्रेस के सत्र में उजागर किया गया।

- SBD ऑनलाइन उत्पादों और सेवाओं के डिज़ाइन तथा विकास में उपयोगकर्त्ता सुरक्षा एवं अधिकारों को प्राथमिकता देता है। यह उन तरीकों पर ध्यान केंद्रित करता है जिनसे प्रौद्योगिकी कंपनियाँ ऑनलाइन खतरों का अनुमान लगाकर, उनका पता लगाकर और उन्हें घटित होने से पहले उनकी रोकथाम कर उन्हें कम कर सकती हैं।

- यूनिसेफ की सिफारिश है कि तकनीकी कंपनियाँ मेटावर्स और आभासी वातावरण में बच्चों के डेटा के लिये उच्चतम मौजूदा डेटा सुरक्षा मानकों को लागू करें।

- टेक कंपनियों को बच्चों की भलाई की सुरक्षा में अपनी भूमिका निभाते हुए 'सेफ्टी बाय डिज़ाइन (SBD)' को प्राथमिकता देनी चाहिये, जैसा कि हाल ही में अमेरिका के कॉन्ग्रेस के सत्र में उजागर किया गया।

- सरकारी की ज़िम्मेदारियाँ:

- डिजिटल स्थानों में बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिये बाल दुर्व्यवहार रोकथाम एवं अन्वेषण इकाई (Child Abuse Prevention and Investigation Unit) जैसे नियामक ढाँचे का नियमित रूप से आकलन और समायोजन करें।

- माता-पिता, शिक्षकों और अन्य संबंधित वयस्कों को चाइल्ड ऑनलाइन सेफ्टी टूलकिट में मदद करने के लिये बाल ऑनलाइन सुरक्षा टूलकिट जैसी नवीन पहल विकसित करें।

- ऑनलाइन बच्चों को प्रभावित करने वाली हानिकारक सामग्री और व्यवहार से निपटने के लिये नियामक शक्ति का उपयोग करें।

- सामूहिक उत्तरदायित्व :

- यह पहचानें कि बाल संरक्षण के लिये मौजूदा वास्तविक दुनिया के नियमों का विस्तार ऑनलाइन दायरे तक होना चाहिये।

- बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये तकनीकी कंपनियों, सरकारों और संगठनों के बीच सहयोग के महत्त्व पर ज़ोर देना चाहिये।

साइबर सुरक्षा से संबंधित भारत की पहल :

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारत में, किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर, निधि की हानि की भरपाई एवं अन्य लाभों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन-कौन से लाभ दिये जाते हैं? (2020)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 4 उत्तर: (b) प्रश्न. भारत में साइबर सुरक्षा घटनाओं पर रिपोर्ट करना निम्नलिखित में से किसके/किनके लिये विधितः अधिदेशात्मक है? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. साइबर सुरक्षा के विभिन्न तत्त्व क्या हैं? साइबर सुरक्षा की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए समीक्षा कीजिये कि भारत ने किस हद तक व्यापक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति सफलतापूर्वक विकसित की है। (2022) |