संसदीय बैठकों और POCSO अधिनियम, 2012 पर विधेयक

प्रिलिम्स के लिये:निजी सदस्य विधेयक, राज्यसभा, लोकसभा, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 174, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो मेन्स के लिये:संसदीय कार्यप्रणाली में सुधार, बालकों से संबंधित मुद्दे, POCSO और बाल कल्याण कानूनों का कार्यान्वयन |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

न्यूनतम संसदीय बैठकों को अनिवार्य करने और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 में संशोधन करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए, निजी सदस्यों के विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत किये गए।

संसदीय बैठकों से संबंधित विधेयक क्या है?

- उद्देश्य: प्रति वर्ष न्यूनतम 100-120 संसदीय बैठकें अनिवार्य करने के लिये राज्यसभा में दो विधेयक प्रस्तावित किये गए, जिसमें व्यवधानों के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई उत्पादकता बढ़ाने और सरकारी जवाबदेही में सुधार के लिये विस्तारित सत्रों से की जाएगी।

- वर्ष 1955 में लोकसभा की सामान्य प्रयोजन समिति ने एक निश्चित संसदीय कैलेंडर के विचार पर विचार किया, जबकि वर्ष 2002 के राष्ट्रीय संवैधानिक समीक्षा आयोग ने राज्य सभा के लिये न्यूनतम 100 दिन और लोकसभा के लिये 120 दिन की बैठकों की सिफारिश की।

- संसदीय बैठकों का वर्तमान परिदृश्य: प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अधीन पहली लोकसभा (1952-1957) में प्रतिवर्ष औसतन 135 बैठकें होती थीं, जबकि 17वीं लोकसभा (2019-2024) में प्रतिवर्ष केवल 55 दिन बैठकें हुईं, जो इतिहास में सबसे कम है।

- संवैधानिक प्रावधान: संविधान में सत्रों या बैठकों के दिनों की निश्चित संख्या का प्रावधान नहीं है।

- हालाँकि, अनुच्छेद 85 (संसद) के अनुसार राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार प्रत्येक सदन को बुलाता है, तथा यह सुनिश्चित करता है कि दो सत्रों के बीच छह माह से अधिक का अंतराल न हो। राष्ट्रपति लोकसभा का सत्रावसान या विघटन भी कर सकता है।

- अनुच्छेद 174 (राज्य विधानमंडल) के अनुसार राज्यपाल को विधानसभा को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति प्राप्त है, जिससे सत्रों के बीच अधिकतम छह महीने का अंतर सुनिश्चित होता है।

निजी सदस्य विधेयक क्या है?

पढ़ने के लिये यहाँ क्लिक कीजिये: निजी सदस्य विधेयक

POCSO अधिनियम, 2012 में संशोधन संबंधी विधेयक क्या है?

- उद्देश्य: लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य POCSO अधिनियम को अधिक पीड़ित-केंद्रित बनाना और इसके कार्यान्वयन में सुधार करना है।

- विधेयक के प्रावधान: POCSO (संशोधन) विधेयक, 2024 में 24 घंटे की रिपोर्टिंग नियम को अनिवार्य किया गया है, जिसके तहत पुलिस या विशेष किशोर पुलिस इकाई को बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा और मामले की रिपोर्ट विशेष न्यायालय (या सत्र न्यायालय, यदि उपलब्ध न हो) को देनी होगी।

- यह समय पर मुआवजा और संरचित प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करके पीड़ितों के समर्थन को मज़बूत करता है।

- इसमें बेहतर कार्यान्वयन के लिये पुलिस, शैक्षणिक संस्थानों और बाल देखभाल कर्मियों सहित हितधारकों के प्रशिक्षण को बढ़ाने का आह्वान किया गया है।

- संशोधन की आवश्यकता: NCRB के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2017 से POCSO मामलों में 94% की वृद्धि हुई है, मई 2024 तक 2 लाख से अधिक पंजीकृत मामले थे।

- संरचित मुआवज़ा प्रक्रियाओं की कमी के कारण पीड़ितों को लंबे अंतराल का सामना करना पड़ता है।

- POCSO मामलों के लिये प्रशिक्षित विशेष लोक अभियोजकों की कमी है, जिससे बाल यौन शोषण मामलों से निपटने में संवेदनशीलता और दक्षता प्रभावित होती है।

- डर, कलंक या जागरूकता की कमी के कारण कई मामले रिपोर्ट नहीं किये जाते या विलंब से दर्ज किये जाते हैं।

- POCSO अधिनियम, 2012 में एक प्रमुख कमी पीड़ितों के लिये "सहायक व्यक्तियों" की कमी है, 96% मामलों में आवश्यक सहायता का अभाव है।

- ये सहायक व्यक्ति, चाहे वे व्यक्ति हों या संगठन, पीड़ितों को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा उनकी भलाई सुनिश्चित करते हैं।

- सहमति से यौन क्रियाकलाप में शामिल 16-18 वर्ष की आयु के नाबालिगों पर POCSO के तहत आरोप लगाया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक हिरासत में रहना पड़ सकता है और ज़मानत से इनकार किया जा सकता है।

- इसके अलावा, POCSO न्यायालयों की अपर्याप्त नियुक्ति से न्याय में और विलंब होता है, क्योंकि सभी ज़िलों में ये विशेष न्यायालय नहीं हैं।

POCSO अधिनियम, 2012

- POCSO अधिनियम, 2012 बालकों के यौन शोषण और दुर्व्यवहार से निपटने के उद्देश्य से बनाया गया कानून है।

- POCSO अधिनियम यह मानता है कि बालक और बालिका दोनों ही यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं, और पीड़ित के लिंग की परवाह किये बिना अपराध दंडनीय है। यह 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चा मानता है।

- इसमें कहा गया है कि पीड़ित बालकों की पहचान गोपनीय रखी जानी चाहिये, पीड़ित के नाम, पते या परिवार के विवरण के बारे में मीडिया में कोई खुलासा नहीं किया जाएगा।

- अधिनियम में यह प्रावधान है कि बाल दुर्व्यवहार के बारे में जानकारी या संदेह वाले व्यक्तियों को इसकी सूचना संबंधित प्राधिकारियों को देनी होगी।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: भारत की विधायी जवाबदेही के संदर्भ में संसदीय बैठकों की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता का मूल्यांकन कीजिये। प्रश्न: POCSO अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन में क्या चुनौतियाँ हैं, समाधान के उपाय सुझाइए? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न: भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से क्या परिकल्पित किया गया है? (2017)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 4 उत्तर: (c) मेन्सप्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीति के मुख्य प्रावधानों का परीक्षण करते हुए इसके कार्यान्वयन की स्थिति पर प्रकाश डालिये। (2016) |

भारत-श्रीलंका के बीच फिशिंग संबंधी विवाद

प्रिलिम्स के लिये:पाक खाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL), समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS), कच्चातीवु, गहन समुद्र, पाक जलडमरूमध्य, सीवीड फार्मिंग। मेन्स के लिये:भारत-श्रीलंका के बीच फिशिंग संबंधी विवाद, निहितार्थ और आगे की राह। |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

श्रीलंका की नौसेना ने पाक खाड़ी (श्रीलंकाई जलक्षेत्र) में मत्स्यन के कारण कुछ भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, जिससे भारत-श्रीलंका के बीच फिशिंग संबंधी विवाद फिर से बढ़ गया।

- वर्ष 2024 में श्रीलंका में गिरफ्तार भारतीय मछुआरों की संख्या एक दशक बाद पहली बार 500 से अधिक हो गई (वर्ष 2014: 787 गिरफ्तारियाँ)।

भारत-श्रीलंका के बीच मत्स्यन विवाद से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- क्रमिक गिरफ्तारियाँ: मछलियों की तलाश में भारतीय मछुआरे अक्सर अपने ट्रॉलरों के साथ इंजन खराब होने या अचानक मौसम परिवर्तन के कारण श्रीलंकाई जलक्षेत्र में चले जाते हैं।

- मछली पकड़ने वाली नौकाओं को नष्ट करना, मछुआरों की रिहाई के बाद भी नौकाओं को जब्त करना तथा श्रीलंकाई प्राधिकारियों द्वारा भारी जुर्माना लगाना आदि जैसे मुद्दे दोनों देशों के बीच बार-बार देखने को मिलते हैं।

- अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) का उल्लंघन: भारतीय मछुआरे पारंपरिक प्रथाओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) से परे ऐतिहासिक रूप से मछली पकड़ने के अधिकार का दावा करते हैं जिसके कारण IMBL के निकटवर्ती क्षेत्रों में भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया जाता है।

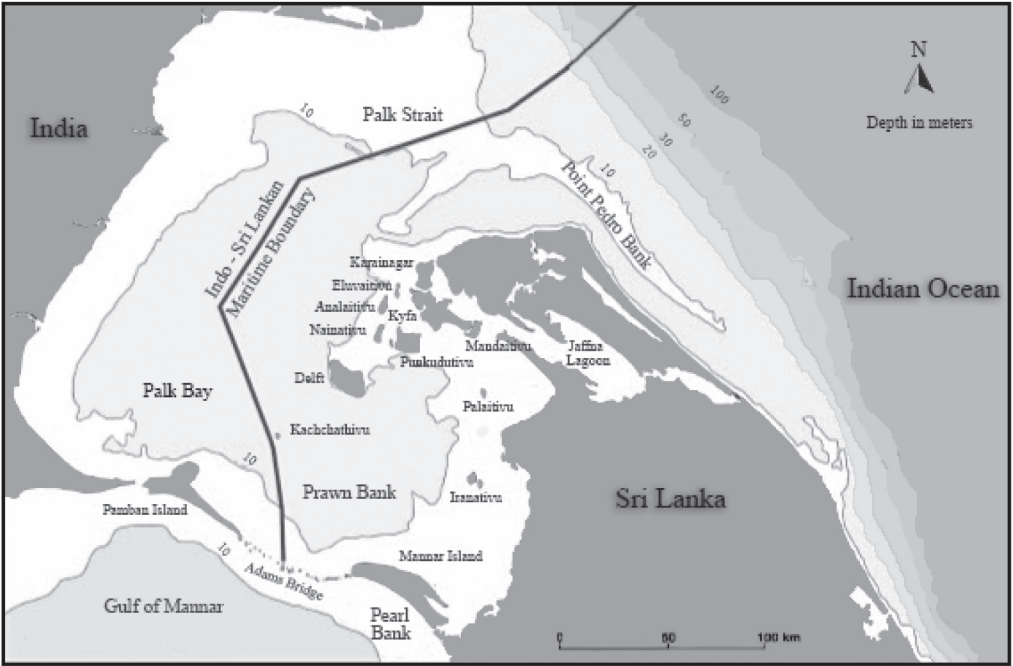

- पाक खाड़ी को IMBL द्वारा भारत और श्रीलंका के बीच समान रूप से विभाजित किया गया है लेकिन मछली पकड़ने के अधिकार पर विवाद बना हुआ है।

- IMBL (UNCLOS के अनुसार) एक आधिकारिक सीमा है जो प्रादेशिक जल को अलग करती है, समुद्री अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करती है, तथा मत्स्यन, संसाधनों के उपयोग और नौसैनिक गतिविधियों को विनियमित करती है।

- मछली भंडार में कमी: अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (IMBL) के भारतीय हिस्से में अत्यधिक मत्स्यन के कारण भारतीय मछुआरे श्रीलंकाई जलक्षेत्र में चले जाते हैं, जिसे श्रीलंका "अवैध शिकार" मानता है, जिससे सुरक्षा जोखिम पैदा होता है और स्थानीय आजीविका को खतरा होता है।

- बॉटम-ट्रॉलिंग: श्रीलंका भारतीय मछुआरों द्वारा अपनाई जा रही पारिस्थितिकी रूप से विनाशकारी बॉटम ट्रॉलिंग का विरोध करता है, और अपने जल को अतिदोहन से बचाने के लिये एक स्थायी समाधान चाहता है।

- बॉटम ट्रॉलिंग में भारी जालों को समुद्र तल पर खींचा जाता है, जिससे प्रवाल भित्तियों और स्पंज जैसे समुद्री आवासों को नुकसान पहुँचता है।

- श्रीलंका की राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएँ: श्रीलंका का आरोप है कि भारतीय जहाज़ नियमित रूप से समन्वित तरीकों से घुसपैठ करते हैं और उन्हें तमिल उग्रवादी समूह मत्स्यन वाले जहाज़ों का उपयोग करके फिर से उभर सकते हैं।

- कच्चातीवु द्वीप विवाद: पाक जलडमरूमध्य में 285 एकड़ का एक टापू कच्चातीवु वर्ष 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया था।

- भारतीय मछुआरे कच्चातीवु का उपयोग केवल जाल सुखाने और आराम करने के लिये कर सकते हैं, तथा तमिलनाडु के राजनेता समय-समय पर इसे भारत को वापस करने की मांग करते रहते हैं।

नोट: भारतीय और श्रीलंकाई जलक्षेत्र में मत्स्य स्टॉक की कमी के कारण भारतीय मछुआरे हाई सी में जा रहे हैं। अब उन्हें मालदीव के जलक्षेत्र में तथा ब्रिटिश नौसेना द्वारा डिएगो गार्सिया के निकट समुद्री सीमा पार करने के आरोप में गिरफ्तार किया जा रहा है।

मत्स्यन की स्वतंत्रता पर अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या हैं?

- संयुक्त राष्ट्र मत्स्य स्टॉक समझौता (UNFSA 1995): राज्यों को या तो सदस्य बनना चाहिये, या उन्हें मत्स्य संसाधनों तक पहुँचने के लिये क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन संगठनों (RFMO) द्वारा स्थापित संरक्षण और प्रबंधन उपायों को लागू करने पर सहमत होना चाहिये।

- RFMO अंतर्राष्ट्रीय निकाय हैं जो विशिष्ट महासागरीय क्षेत्रों में मत्स्य भंडार के प्रबंधन और संरक्षण के लिये ज़िम्मेदार हैं।

- UNCLOS, 1982: UNCLOS का अनुच्छेद 87 हाई सी में मत्स्यन की स्वतंत्रता को सीमित करता है, तथा इसकी शर्तों को पूरा न करने वाले देशों के जहाज़ों के लिये मत्स्यन को अवैध बना देता है।

- उदाहरणार्थ, उच्च समुद्र की स्वतंत्रता के प्रयोग में अन्य राज्यों के हितों पर ध्यान रखना।

पाक खाड़ी

- पाक खाड़ी: पाक खाड़ी दक्षिणी भारत और उत्तरी श्रीलंका के बीच एक संकीर्ण जल निकाय है, और मानसून से प्रेरित पोषक तत्त्वों के प्रवाह के कारण जैवविविधता से समृद्ध है।

- सीमाएँ: दक्षिणी सीमा पंबन जलडमरूमध्य, रामेश्वरम द्वीप और एडम ब्रिज (राम सेतु) द्वारा चिह्नित है।

- पूर्वोत्तर सीमा पाक जलडमरूमध्य है जो पाक खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती है।

- पाक खाड़ी मत्स्य संग्रहण का विवाद: वर्ष 2009 में श्रीलंकाई गृह युद्ध की समाप्ति के बाद, मत्स्य संग्रहण के विवाद बढ़ गए, जो वर्ष 2013 में भारतीय मछुआरों द्वारा अत्यधिक मत्स्य संग्रहण तथा समुद्र में मत्स्य संग्रहण के कारण अपने चरम पर पहुँच गए।

और पढ़ें… भारत और श्रीलंका संबंध

भारत-श्रीलंका मत्स्य विवाद के निहितार्थ क्या हैं?

- आजीविका संबंधी मुद्दे: श्रीलंका नौसेना द्वारा भारतीय मछुआरों की गिरफ्तारी से उनके परिवार चिंतित हैं, जबकि समुद्री संघर्षों के कारण कई मछुआरों की मृत्यु तथा कई लापता हो गई हैं, जिससे मछुआरा समुदायों के लिये जोखिम बढ़ गया है।

- प्रवर्तन चुनौतियाँ: IMBL पर गश्त की प्रवर्तन लागत बढ़ गई है, जिससे संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है।

- तस्करी की चिंता: भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंकाई नौसेना को वास्तविक मछुआरों और तस्करों के बीच अंतर करने में कठिनाई होती है, जिससे IMBL तस्करी के लिये असुरक्षित हो जाता है।

- राजनीतिक परिणाम: पाक खाड़ी में श्रीलंका नौसेना की कार्रवाई के विरुद्ध आरोपों ने दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव को बढ़ा दिया है।

- उदाहरण के लिये, राजनीतिक तनाव ने श्रीलंका के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के प्रति भारत के समर्थन को प्रभावित किया है।

- पर्यावरणीय प्रभाव: समुद्र तल पर मत्स्य संग्रहण से मत्स्य प्रजनन और समुद्र तल को नुकसान पहुँचाता है, तथा स्टॉक में कमी आती है, जिससे उबरने में हज़ारों वर्ष लग जाते हैं।

- आर्थिक परिणाम: अत्यधिक मत्स्य संग्रहण से मत्स्य संसाधन और मछुआरों की आय में कमी आई है, भारतीयों द्वारा अवैध शिकार के कारण श्रीलंका को प्रतिवर्ष अनुमानतः 730 मिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हो रहा है।

आगे की राह

- समुद्री विनियमों का प्रवर्तन: IMBL पर गश्त और निगरानी बढ़ाने से अवैध मत्स्यन की गतिविधियों को रोकने में मदद मिल सकती है।

- निरंतर संवाद और समस्या समाधान तंत्र सुनिश्चित करने के लिये एक समर्पित संयुक्त कार्य समूह (JWG) की स्थापना की जानी चाहिये।

- वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम: तमिलनाडु को प्रतिबंधों का सामना कर रहे मछुआरों के लिये समुद्री पर्यटन, समुद्री शैवाल कृषि और अंतर्देशीय जलीय कृषि जैसी वैकल्पिक आजीविका की पेशकश करनी चाहिये।

- संयुक्त समुद्री संसाधन प्रबंधन: मत्स्यन की गतिविधियों को विनियमित करने और समुद्री पारिस्थितिकी प्रणालियों के अतिदोहन की रोकथाम करने हेतु एक क्षेत्रीय मत्स्य प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिये।

- मत्स्यन की संधारणीय विधियों जैसे मछली पकड़ने की सीमा और कोटा से मत्स्य समष्टि में पुनः वृद्धि सुनिश्चित हो सकती है तथा नवजात मछलियों को छोड़ने से घटते संसाधनों की भरपाई हो सकती है।

- गभीर समुद्र में मत्स्यन: अधिक भारतीय मछुआरों को गभीर समुद्र में मत्स्यन के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, भारत सरकार को वित्तपोषण, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन बढ़ाना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत-श्रीलंका के मत्स्यन विवाद में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिये और इसके स्थायी समाधान के उपायों का सुझाव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (b) प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में देखा जाने वाला एलीफेंट पास का उल्लेख निम्नलिखित में से किस मामले के संदर्भ में किया जाता है? (2009) (a) बांग्लादेश उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. 'भारत श्रीलंका का बरसों पुराना मित्र है।' पूर्ववर्ती कथन के आलोक में श्रीलंका के वर्तमान संकट में भारत की भूमिका की विवेचना कीजिये। (2022) प्रश्न. भारत-श्रीलंका के संबंधों के संदर्भ में विवेचना कीजिये कि किस प्रकार आतंरिक (देशीय) कारक विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। (2013) |

विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस

प्रिलिम्स के लिये:विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (IDWGS), विज्ञान प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान ज्योति कार्यक्रम, गति कार्यक्रम। मेन्स के लिये:विज्ञान और संबद्ध सरकारी पहल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व। |

स्रोत: पी.आई.बी.

चर्चा में क्यों?

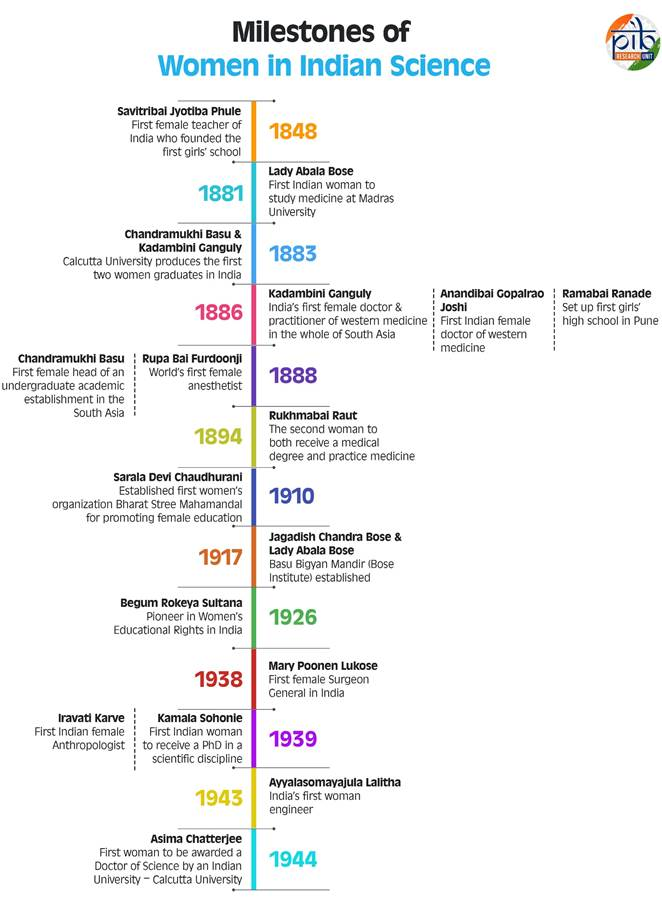

वर्ष 2025 में विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस (जो प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है) की 10वीं वर्षगाँठ है।

- यह दिन विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित (STEM) में महिलाओं और लड़कियों की पूर्ण एवं समान भागीदारी को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।

STEM में महिलाओं की स्थिति क्या है?

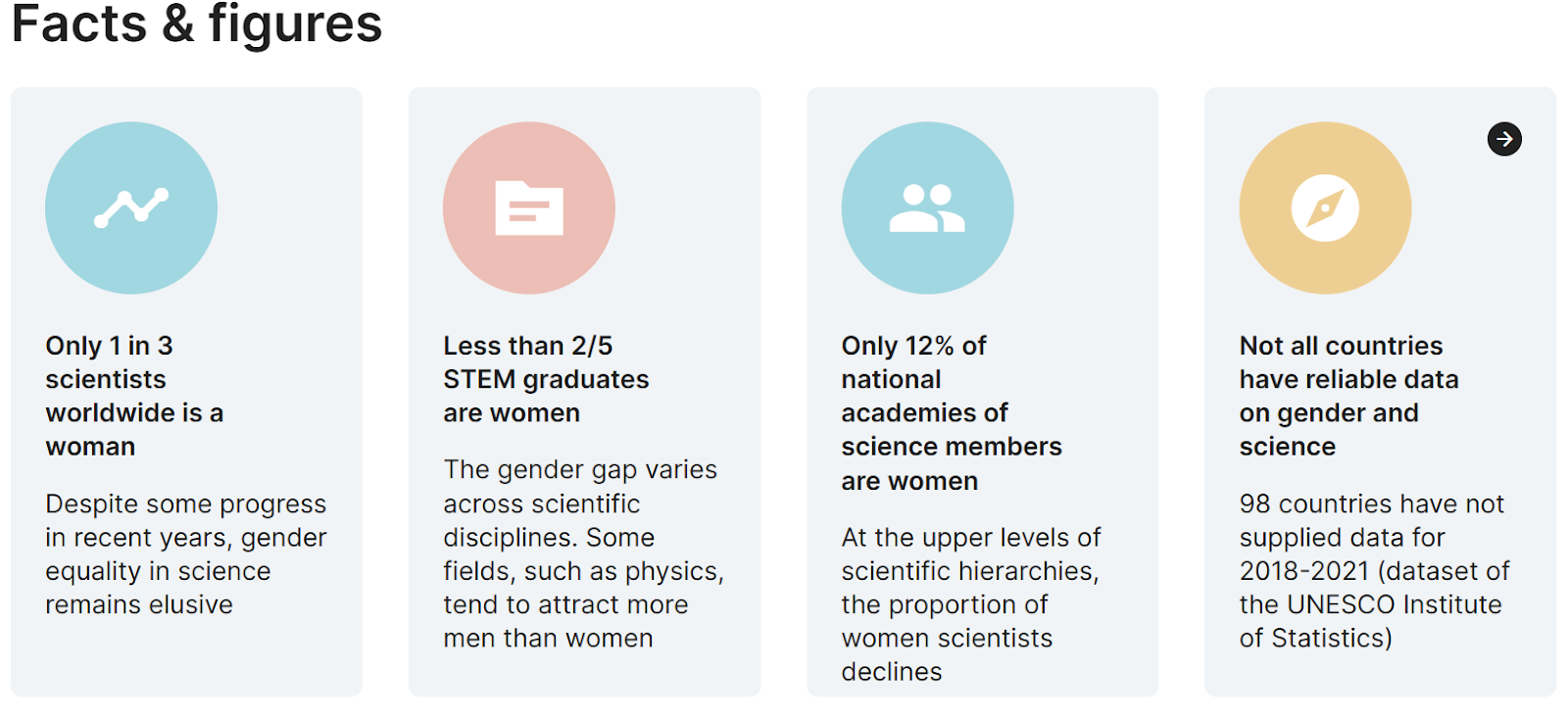

- वैश्विक परिदृश्य:

- वर्ष 1901 से 2024 के बीच, भौतिकी, रसायन विज्ञान एवं फिजियोलॉजी या चिकित्सा में 650 नोबेल पुरस्कार विजेताओं में से केवल 26 महिलाएँ हैं।

- STEM में महिलाएँ: संयुक्त राष्ट्र के आँकड़ों के अनुसार, वैश्विक स्तर पर STEM शिक्षा और कॅरियर में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, जो STEM स्नातकों का केवल 35% है।

- भारतीय परिदृश्य:

- अनुसंधान में महिलाएँ: लोकसभा में प्रस्तुत सरकारी डेटा (2024) से पता चलता है कि वैज्ञानिक कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी केवल 18.6% है।

- STEM नामांकन: उच्च शिक्षा में STEM छात्रों में 43% महिलाएँ हैं।

- भागीदारी में कमी आना: वैज्ञानिक संस्थानों में उच्च शोध स्तरों और नेतृत्व पदों पर इनकी भागीदारी में उल्लेखनीय गिरावट आई है।

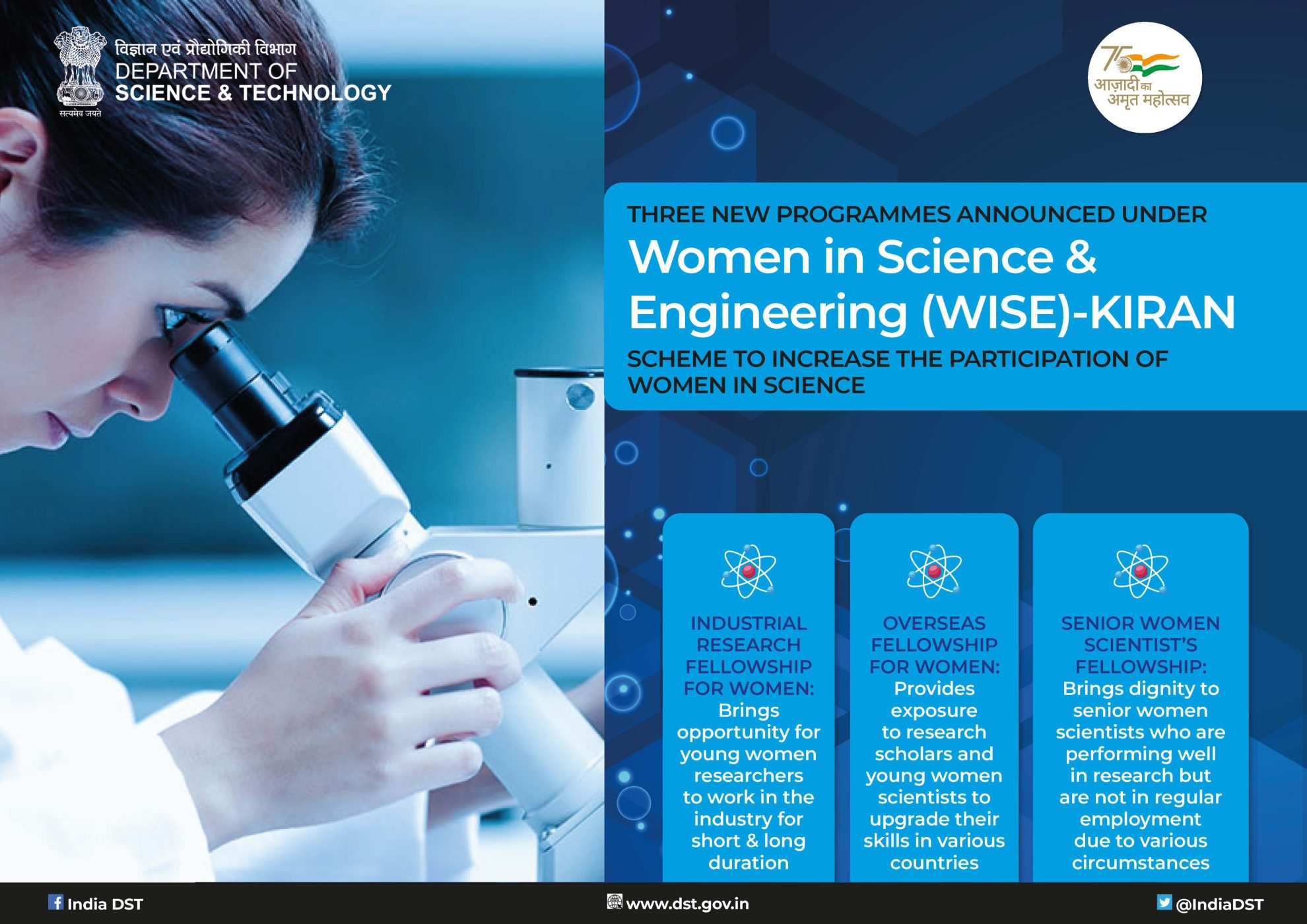

STEM से संबंधित भारत की पहलें कौन-सी हैं?

- नवाचारों के विकास और उपयोग के लिये राष्ट्रीय पहल

- विज्ञान ज्योति

- परिवर्तनकारी संस्थानों के लिये लैंगिक उन्नति (GATI)

- WISE-KIRAN योजना

- BioCARe फेलोशिप:

- यह जैवप्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में महिला वैज्ञानिकों को सफल अनुसंधान कॅरियर बनाने में सहायता करता है।

- महिला विश्वविद्यालयों में प्रौद्योगिकी व्यवसाय इनक्यूबेटर (TBI)

- उद्यमिता में महिला-नेतृत्व वाले नवाचार और लैंगिक समावेशिता को बढ़ावा देने के लिये IGDTUW (दिल्ली), SPMVV (तिरुपति) और DTU में iTBI की स्थापना की गई है।

STEM में महिलाओं से संबंधित चुनौतियाँ क्या हैं?

- कार्यबल ड्रॉपआउट और सामाजिक बाधाएँ: STEM में महिलाओं को देखभाल की ज़िम्मेदारियों, कठोर कार्य नीतियों और पुनः प्रवेश चुनौतियों के कारण कॅरियर में बाधा का सामना करना पड़ता है। सांस्कृतिक रूढ़िवादिता उनकी भागीदारी को और हतोत्साहित करती है, जिससे विज्ञान में लैंगिक अंतराल बढ़ता है।

- कार्यस्थल की बाधाएँ: लैंगिक पूर्वाग्रह, मार्गदर्शन की कमी, और निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में कम प्रतिनिधित्व के कारण कॅरियर की वृद्धि बाधित होती है। महिलाओं के समक्ष अनुसंधान निधि और नेतृत्व पदों के अल्प अवसर जैसी समस्याएँ होती हैं।

- संस्थागत बाधाएँ: जेंडर-सेंसिटिव नीतियों जैसे मातृत्व लाभ, लचीली कार्य व्यवस्था के अभाव और जेंडर संबंधी डेटा तक सीमित पहुँच से STEM में महिलाओं की उपस्थिति और समानता सुनश्चित करने में बाधा उत्पन्न होती है।

आगे की राह

- जेंडर-इंक्लूसिव नीतियाँ: महिला वैज्ञानिकों के लिये जेंडर-सेंसिटिव भर्ती, नेतृत्व कोटा और अनुसंधान अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिये। वैज्ञानिक संस्थानों में लचीली कार्य नीतियों और परिवार सहायता कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

- नेतृत्व एवं मार्गदर्शन: मार्गदर्शन नेटवर्क स्थापित किये जाने चाहिये तथा शिक्षा, अनुसंधान और नीति निर्माण में नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिये महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

- कार्यस्थल समानता: महिलाओं के लिये समान वेतन और मान्यता सुनिश्चित करने के लिये पारदर्शी मूल्यांकन और पदोन्नति प्रणाली लागू करना।

- महिला उद्यमिता: विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को समर्थन देने के लिये निधि, बायोकेयर और टेक्नोलॉजी बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (TBI) को मज़बूत करना।

- वैश्विक सहयोग: STEM में महिलाओं के उच्च प्रतिनिधित्व वाले देशों के सफल मॉडलों को अपनाना, महिला शोधककर्त्ताओं के लिये वैश्विक साझेदारी और विनिमय कार्यक्रम सुनिश्चित करना।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न : भारत में STEM क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और सशक्तीकरण में बाधा डालने वाले कारकों का परीक्षण करना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लिंग-समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप का प्रस्ताव दीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. निम्नलिखित में से कौन-सा विश्व के देशों के लिये 'सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक' का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017) (a) विश्व आर्थिक मंच उत्तर: (a) प्रश्न. स्वाधार और स्वयं सिद्ध महिलाओं के विकास के लिये भारत सरकार द्वारा शुरू की गई दो योजनाएँ हैं। उनके बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये : (2010)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न 1. “महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।” चर्चा कीजिये। (2019) प्रश्न 2. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की चर्चा कीजिये? ( 2015) प्रश्न 3. महिला संगठन को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मिलना चाहिये। टिप्पणी कीजिये। (2013) |