इन्फोग्राफिक्स

जैव विविधता और पर्यावरण

मानव-वन्यजीव संघर्ष पर सम्मेलन

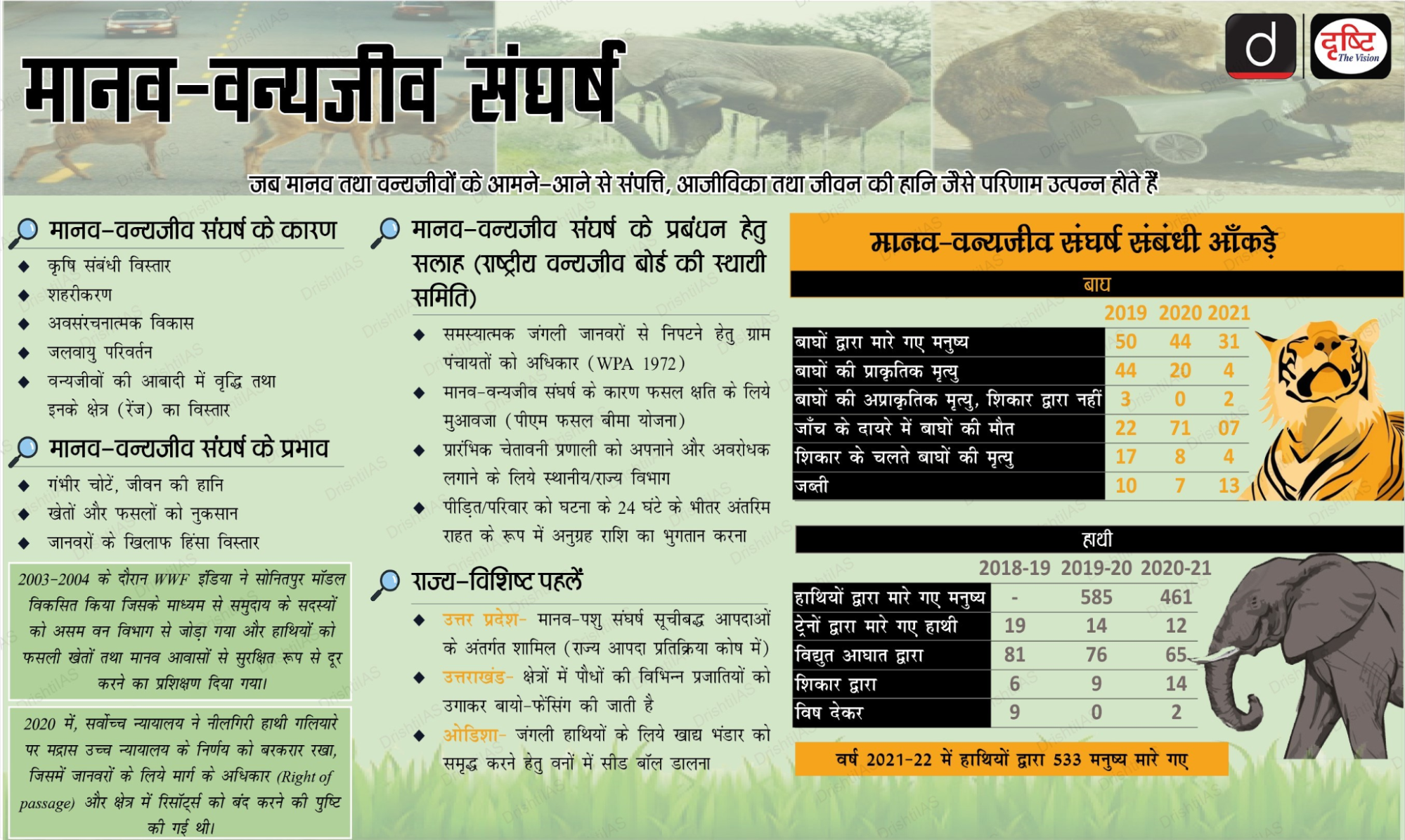

प्रिलिम्स के लिये:मानव-वन्यजीव संघर्ष, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, FAO, UNDP मेन्स के लिये:मानव-वन्यजीव संघर्ष से संबंधित मुद्दे और उपाय |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड में मानव-वन्यजीव संघर्ष और सह-अस्तित्त्व पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें मानव-वन्यजीव संघर्ष के मुद्दे का हल निकालने के लिये लगभग 70 देशों के हज़ारों कार्यकर्त्ता एकजुट हुए।

- यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature- IUCN), खाद्य एवं कृषि संगठन (Food and Agriculture Organization- FAO), संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UN Development Programme) और अन्य संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से आयोजित किया गया था।

प्रमुख बिंदु

- मानव-वन्यजीव संघर्ष के समाधान हेतु कार्य करने वाले लोगों और संस्थानों के बीच साझेदारी तथा सहयोग के विषय पर आपसी संवाद और समझ विकसित करने के लिये सुविधा प्रदान करना।

- मानव-वन्यजीव संघर्ष पर सह-अस्तित्त्व और बातचीत के क्षेत्र से नवीनतम अंतर्दृष्टि, प्रौद्योगिकियों, विधियों, विचारों एवं सूचनाओं की अंतःविषयक और साझा समझ विकसित करना।

- मानव-वन्यजीव संघर्ष जैवविविधता संरक्षण और अगले दशक के लिये निर्धारित सतत् विकास लक्ष्यों में शीर्ष वैश्विक प्राथमिकताओं में से एक है, यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय अथवा वैश्विक नीतियों तथा पहलों पर एक साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है।

- मानव-वन्यजीव संघर्ष को प्रबंधित करने और इसमें कमी लाने के लिये समझ और निष्पादन भिन्नताओं की समस्या के निपटान हेतु एक सामूहिक कार्ययोजना विकसित करना।

सम्मेलन की आवश्यकता का कारण:

- मानव-वन्यजीव संघर्ष विश्व भर में विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण, सह-अस्तित्त्व और जैवविविधता की सुरक्षा के संदर्भ में एक प्रमुख चुनौती है।

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार, इस संघर्ष से विश्व भर में 75 फीसदी से अधिक जंगली बिल्लियों की प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

- यह "पारिस्थितिकी, पशु व्यवहार, मनोविज्ञान, कानून, संघर्ष का विश्लेषण, मध्यस्थता, शांति निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय विकास, अर्थशास्त्र, नृ-विज्ञान एवं अन्य क्षेत्रों के विशेषज्ञों को विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से मानव-वन्यजीव संघर्ष को समझने, एक-दूसरे से सीखने तथा सहयोग प्राप्त करने के लिये एक मंच प्रदान करेगा।

- दिसंबर 2022 में जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय में सहमत कुनमिंग-मॉन्ट्रियल वैश्विक जैवविविधता फ्रेमवर्क के लक्ष्य- 4 में मानव-वन्यजीव संपर्क का प्रभावी प्रबंधन निर्धारित किया गया है।

मानव-पशु संघर्ष:

- परिचय:

- मानव-पशु संघर्ष उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहाँ मानव गतिविधियों, जैसे कि कृषि, बुनियादी ढाँचे का विकास या संसाधन निष्कर्षण, में वन्य पशुओं के साथ संघर्ष की स्थिति होती हैं, इसकी वजह से मानव एवं पशुओं दोनों के लिये नकारात्मक परिणाम सामने आते हैं।

- प्रभाव:

- आर्थिक क्षति: मानव-पशु संघर्ष के परिणामस्वरूप लोगों, विशेष रूप से किसानों और पशुपालकों को महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षति हो सकती है। वन्य पशु फसलों को नष्ट कर सकते हैं, बुनियादी ढाँचे को नुकसान पहुँचा सकते हैं तथा पशुधन को हानि पहुँचा सकते हैं जिससे वित्तीय कठिनाई हो सकती है।

- मानव सुरक्षा के लिये खतरा: जंगली जानवर मानव सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ मानव और वन्यजीव सह-अस्तित्व में रहते हैं। शेर, बाघ और भालू जैसे बड़े शिकारियों के हमलों के परिणामस्वरूप गंभीर चोट या मृत्यु हो सकती है।

- पारिस्थितिक क्षति: मानव-पशु संघर्ष पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण के लिये यदि मानव शिकारी-पशुओं को मारते हैं तो शिकार-पशुओं की आबादी में वृद्धि हो सकती है, जो पारिस्थितिक असंतुलन का कारण बन सकती है।

- संरक्षण चुनौतियाँ: मानव-पशु संघर्ष भी संरक्षण प्रयासों के लिये एक चुनौती उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि इससे वन्यजीवों की नकारात्मक धारणा हो सकती हैं तथा संरक्षण उपायों को लागू करना कठिन हो सकता है।

- मनोवैज्ञानिक प्रभाव: मानव-पशु संघर्ष का लोगों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी हो सकता है, विशेष रूप से उन लोगों पर जिन्होंने हमलों या संपत्ति के नुकसान का अनुभव किया है। यह भय, चिंता और आघात का कारण बन सकता है।

- सरकारी उपाय:

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972: यह अधिनियम गतिविधियों, शिकार पर प्रतिबंध, वन्यजीव आवासों के संरक्षण एवं प्रबंधन, संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना आदि के लिये कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

- जैव विविधता अधिनियम, 2002: भारत जैवविविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का एक हिस्सा है। जैवविविधता अधिनियम के प्रावधान वनों या वन्यजीवों से संबंधित किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त हैं।

- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना (वर्ष 2002-2016): यह संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क को मज़बूत करने के साथ उन्हें बढ़ाने, लुप्तप्राय वन्यजीवों एवं उनके आवासों के संरक्षण, वन्यजीव उत्पादों के व्यापार को नियंत्रित करने तथा अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण पर केंद्रित है।

- प्रोजेक्ट टाइगर: प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973 में शुरू की गई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) की एक केंद्र प्रायोजित योजना है। यह देश के राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों के लिये आश्रय प्रदान करती है।

- प्रोजेक्ट एलीफैंट: यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है और हाथियों, उनके आवासों एवं उनके गलियारों की सुरक्षा के लिये फरवरी 1992 में शुरू की गई थी।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. वाणिज्य में प्राणि-जात और वनस्पति-जात के व्यापार-संबंधी विश्लेषण (TRAFFIC) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2017)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (b) व्याख्या:

अतः विकल्प (b) सही है। |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

जैव विविधता और पर्यावरण

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट कनेक्टिविटी

प्रिलिम्स के लिये:चेन्नई-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (CANI), यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF), विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, प्रवाल भित्ति, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC)। मेन्स के लिये:भारत के लिये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का महत्त्व, हालिया विकास योजनाएँ एवं संबंधित चुनौतियाँ |

चर्चा में क्यों?

अगस्त 2020 में चेन्नई-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (Chennai-Andaman & Nicobar Islands- CANI) केबल का उद्घाटन किये जाने के बाद से पोर्ट ब्लेयर में इंटरनेट कनेक्टिविटी में महत्त्वपूर्ण सुधार देखा गया है।

- हालाँकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (ANI) वर्तमान में कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, जिसके लिये समावेशिता एवं स्थिरता की दिशा में ANI की व्यापक और स्थायी प्रगति सुनिश्चित करने के लिये एक उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट कनेक्टिविटी में हाल के विकास:

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा चेन्नई के बीच समुद्र के नीचे स्थापित केबल, जिसे CANI कहा जाता है, ने इस केंद्रशासित प्रदेश को विश्व के सभी स्थानों को इंटरनेट के माध्यम से जोड़ा है, जिससे दूरसंचार ऑपरेटरों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ है।

- यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (USOF) ने जानकारी दी कि टेलीकॉम ऑपरेटरों ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिये 70 GBPS से अधिक बैंडविड्थ खरीदा है।

- खरीदे गए बैंडविड्थ में एयरटेल और बीएसएनएल का सबसे बड़ा हिस्सा है, जिसमें दोनों दूरसंचार कंपनियों को 60 GBPS आवंटित किये गए हैं। Airtel ने पोर्ट ब्लेयर में 5G सेवाएँ शुरू कर दी हैं।

भारत के लिये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का महत्त्व:

- परिचय:

- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पूर्वी छोर पर स्थित द्वीपों का एक समूह है।

- वे भारत के केंद्रशासित प्रदेश का हिस्सा हैं और भारतीय मुख्य भूमि से लगभग 1,400 किमी. दूर स्थित हैं।

- महत्त्व:

- जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 5 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों- ग्रेट अंडमानी, जारवास, ओंगेस, शोम्पेन एवं उत्तरी सेंटिनली का आवास स्थल है।

- सामरिक क्षेत्र: वे भारत को समुद्री संचार लाइनों (Sea Lines of Communication - SLOCs) और मलक्का जलडमरूमध्य के माध्यम से हिंद एवं प्रशांत महासागरों के बीच आवागमन के महत्त्वपूर्ण यातायात मार्ग के चलते सामरिक स्थिति प्रदान करते हैं।

- समुद्री भागीदारों के लिये महत्त्वपूर्ण स्थान: भारत के प्रमुख समुद्री साझेदार जैसे- अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एवं फ्राँस अंडमान और निकोबार की रणनीतिक स्थिति को स्वीकार करते हैं, साथ ही महत्त्व प्रदान करते हैं।

- ये द्वीप न केवल भारत को एक महत्त्वपूर्ण समुद्री स्थान की स्थिति प्रदान करते हैं बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र की सामरिक एवं सैन्य गतिशीलता को आकार देने की भी महत्त्वपूर्ण क्षमता रखते हैं।

- ANI हेतु हाल की विकास योजनाएँ:

- जापान की विदेशी विकास सहायता: जापान ने वर्ष 2021 में ANI विकास परियोजनाओं हेतु 265 करोड़ अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता को मंज़ूरी दी।

- ग्रेट निकोबार हेतु नीति आयोग की परियोजना: इसमें अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, हवाई अड्डा, विद्युत संयंत्र और एक टाउनशिप शामिल हैं।

- लिटिल अंडमान हेतु नीति आयोग का प्रस्ताव: इसने सिंगापुर और हॉन्गकॉन्ग के साथ प्रतिस्पर्द्धा हेतु तटीय हरित शहर के विकास का प्रस्ताव रखा है।

ANI से संबद्ध चुनौतियाँ:

- संपोषणीय विकास: अंडमान और निकोबार प्रमुख पर्यटक आकर्षण का केंद्र है, परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में कई विकास परियोजनाएँ शुरू की जा रही हैं।

- जहाँ एक तरफ यह द्वीपों के स्वरूप को काफी हद तक बदल देगा, वहीं इससे पारिस्थितिक स्थिरता को भी नुकसान होगा।

- विकासात्मक गतिविधियाँ क्षेत्र में प्रवाल भित्तियों को भी प्रभावित कर रही हैं, जो पहले से ही महासागरों के उष्मण के कारण खतरे में हैं। प्रवाल भित्तियों का अत्यधिक पारिस्थितिक महत्त्व है।

- पर्यावरणविदों ने विकास परियोजना के परिणामस्वरूप द्वीप पर मैंग्रोव के नुकसान को भी चिह्नित किया है।

- भूगर्भीय अस्थिरता: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भूकंप की दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय क्षेत्र में अवस्थित हैं। इसके कारण इस क्षेत्र में कई प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने की आशंका बनी रहती है।

- उदाहरण के लिये वर्ष 2004 में आए एक भूकंप और सुनामी ने इस द्वीप शृंखला के बड़े हिस्से को क्षतिग्रस्त कर दिया।

- निकोबार और कार निकोबार द्वीप (निकोबार का सबसे उत्तरी द्वीप) अपनी आबादी का लगभग पाँचवाँ हिस्सा और लगभग 90% मैंग्रोव खो चुके हैं।

- भू-राजनीतिक अस्थिरता: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हिंद-प्रशांत भू-राजनीतिक क्षेत्र का हिस्सा है जहाँ चीन सक्रिय रूप से अपने प्रभाव का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है तथा यह संभावित रूप से भारत की नीली अर्थव्यवस्था एवं समुद्री सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर रहा है।

- जनजातीय क्षेत्र में अतिक्रमण: स्थानीय सरकार से उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त होने के बावजूद PVTG को अभी भी अपने क्षेत्रों में विकास अतिक्रमण और कुशल पुनर्वास कार्यक्रमों की कमी के परिणामस्वरूप कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आगे की राह

- सतत् द्वीप विकास ढाँचा: अंडमान और निकोबार में बुनियादी ढाँचा और विकासात्मक परियोजनाएँ निस्संदेह भारत की सामरिक और समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन यह विकास अंडमान और निकोबार के पारिस्थितिकी तंत्र के दोहन की कीमत पर नहीं होना चाहिये।

- इस क्षेत्र में किसी भी विकास गतिविधि से पहले पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन अनिवार्य किया जाना चाहिये।

- एक सतत् द्वीप विकास ढाँचा न केवल अंडमान और निकोबार के लिये महत्त्वपूर्ण है बल्कि अन्य भारतीय द्वीपों पर भी लागू होना चाहिये।

- विकासशील द्वीप सुरक्षा प्रारूप: भारत को समुद्री सुरक्षा में क्षमता निर्माण में निवेश करने और अनुसंधान को प्रोत्साहित करने, एक द्वीप सुरक्षा मॉडल विकसित करने और घुसपैठ की निगरानी करने के लिये अपनी नौसेना को नवीनतम तकनीक से लैस करने की आवश्यकता है।

- लिंकिंग परियोजनाओं को पुनर्जीवित करना: सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूमि से जोड़ने की योजना को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

- सबमरीन केबल अंडमान और निकोबार को सस्ती एवं बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने तथा डिजिटल इंडिया के सभी लाभों (विशेष रूप से ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन, बैंकिंग एवं ऑनलाइन ट्रेडिंग में सुधार लाने) को प्राप्त करने में भी मदद करेगी।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. द्वीपों के निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म 'दस डिग्री चैनल' द्वारा एक-दूसरे से अलग किया जाता है? (2014) (a) अंडमान और निकोबार उत्तर: (a) प्रश्न . निम्नलिखित में से किसमें प्रवाल भित्तियांँ हैं? (2014)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1, 2 और 3 उत्तर: (a) प्रश्न . निम्नलिखित में से किस स्थान पर शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? (2009) (a) नीलगिरि पहाड़ियाँ उत्तर: (b) |

स्रोत: द हिंदू

शासन व्यवस्था

लोकायुक्त

प्रिलिम्स के लिये:लोकायुक्त, मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (CMDRF), लोकपाल, प्रशासनिक सुधार आयोग, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 मेन्स के लिये:भारत में लोकायुक्त से संबंधित मुद्दे |

चर्चा में क्यों?

केरल लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष (Chief Minister’s Distress Relief Fund- CMDRF) में कथित भाई-भतीजावाद और विसंगतियों से संबंधित एक मामले को जाँच हेतु तीन सदस्यीय पूर्ण न्यायपीठ को सौंप दिया है।

लोकायुक्त:

- परिचय:

- लोकायुक्त भारतीय संसदीय ओम्बुड्समैन है, जो भारत की प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और उसके लिये काम करता है।

- यह एक भ्रष्टाचार विरोधी व्यवस्था है। किसी राज्य में लोकायुक्त व्यवस्था का उद्देश्य लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायतों, आरोपों की जाँच करना है।

- उत्पत्ति:

- लोकायुक्त व्यवस्था की उत्पत्ति स्कैंडिनेवियाई देशों में हुई थी।

- भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-70) ने केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त के गठन की सिफारिश की थी।

- वर्ष 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित होने से पहले भारत के कई राज्यों ने 'लोकायुक्त' संस्थान बनाने के लिये कानून पारित किये।

- महाराष्ट्र पहला राज्य था जिसने वर्ष 1971 में लोकायुक्त निकाय स्थापित किया था।

- नियुक्ति:

- लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति करते समय अधिकांश राज्यों में राज्यपाल (a) राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और (b) राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता से परामर्श करता है।

- कार्यकाल:

- अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त के लिये निर्धारित अवधि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु ( जो भी पहले हो) होती है। वह दूसरे कार्यकाल के लिये पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं है।

- लोकायुक्त से संबंधित मुद्दे:

- कोई स्पष्ट कानून नहीं:

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लोकायुक्त हेतु केवल एक धारा है, जो अनिवार्य करती है कि राज्यों को एक वर्ष के भीतर लोकायुक्त अधिनियम पारित करना होगा तथा उसकी संरचना, शक्तियों या अन्य विशेषताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

- वास्तव में राज्यों को इस बात की पूर्ण स्वायत्तता है कि उनके अपने लोकायुक्तों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है, वे किस प्रकार कार्य करते हैं और वे किन परिस्थितियों में सेवा करते हैं।

- समाधान में विलंब:

- लोकायुक्त द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख चुनौतियों में से एक जाँच और शिकायतों के समाधान में देरी है।

- लोकायुक्त वित्तपोषण और बुनियादी ढाँचे के लिये भी राज्य सरकार पर निर्भर रहता है, जिससे हस्तक्षेप और स्वतंत्रता की कमी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

- कोई स्पष्ट कानून नहीं:

आगे की राह

- लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम को मज़बूत करना: लोकायुक्त को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने हेतु लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिये, जैसे कि मुख्यमंत्री एवं न्यायपालिका सहित सभी लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच तथा मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान करना।

- पर्याप्त संसाधन और कर्मचारियों की नियुक्ति: देश भर में लोकायुक्त कार्यालयों को पर्याप्त रूप से कर्मचारियों और संसाधनों की आवश्यकता है जिससे वे अपने जनादेश को प्रभावी ढंग से लागू करा सकें।

- जवाबदेही और पारदर्शिता में वृद्धि: लोकायुक्त को अपने कामकाज़ में अधिक जवाबदेही के साथ पारदर्शिता बनाई रखनी चाहिये। उसे नियमित रूप से अपनी गतिविधियों, जाँच एवं परिणामों पर रिपोर्ट प्रकाशित करनी चाहिये।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

समुद्र स्तर में वृद्धि से लवणीय दलदल हो सकते हैं नष्ट

प्रिलिम्स के लिये:लवणीय दलदल, कार्बन सिंक, तटीय पारिस्थितिकी तंत्र मेन्स के लिये:तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में लवणीय दलदल/कच्छ का महत्त्व, संबंधित खतरे और संरक्षण उपाय, पारिस्थितिकी तंत्र पर मंडराता खतरा |

चर्चा में क्यों?

पिछले 50 वर्षों से मरीन बायोलॉजिकल लेबोरेटरी (MBL) के शोधकर्त्ता मैसाचुसेट्स के फालमाउथ में ग्रेट सिप्पेविसेट दलदली क्षेत्र के वनस्पति आवरण की निगरानी कर रहे है ताकि वहाँ दलदली घास की प्रजातियों पर नाइट्रोजन के स्तर में वृद्धि के प्रभावों की जाँच की जा सके।

- हाल के एक अध्ययन से पता चलता है कि 21वीं सदी के अंत तक जैविक रूप से उत्पादक इन पारिस्थितिक तंत्रों का 90% से अधिक भाग समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण नष्ट हो सकता है।

लवणीय दलदल:

- परिचय:

- लवणीय दलदल तटीय आर्द्रभूमि हैं जो नियमित रूप से बाढ़ के कारण जलमग्न हो जाते हैं और ज्वार आने के कारण सूखे पड़ जाते हैं। वे भूमि एवं समुद्र के बीच स्थित विशिष्ट पारिस्थितिक तंत्र हैं, उनमें नमक के उच्च स्तर को सहन कर सकने वाली घास, सेज (sedges), रश (rushes) और अन्य पौधों पाए जाते हैं।

- विशेषताएँ:

- लवण कच्छ दलदली होते हैं क्योंकि मिट्टी कीचड़ एवं पीट से बनी होती है। पीट पौधे के सड़ने वाले पदार्थ से बना होता है जो अक्सर कई फीट मोटा होता है।

- लवण कच्छ से सल्फर (गंधक) के कारण सड़े अंडे जैसी गंध आती है क्योंकि लवण कच्छ अक्सर ज़्वार से जलमग्न होते हैं तथा इसमें बहुत अधिक मात्रा में पौधों की विघटित (सड़ी हुई) सामग्री मिश्रित होती है, पीट में ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम हो सकता है- एक ऐसी स्थिति जिसे हाइपोक्सिया कहा जाता है।

- हाइपोक्सिया जीवाणु के विकास के कारण होता है जो गंधक और सड़े अंडे जैसी गंध उत्पन्न करता है और अक्सर दलदल एवं कीचड़ से जुड़ा होता है।

लवण कच्छ के लाभ:

- लवण कच्छ को लंबे समय से ग्रह पर सबसे उत्पादक एवं जैविक रूप से विविध पारिस्थितिक तंत्रों में से एक माना जाता है। ये मछली, पक्षियों और अन्य वन्यजीवों की कई प्रजातियों के लिये एक महत्त्वपूर्ण निवास स्थान के रूप में कार्य करते हैं।

- लवण कच्छ "तट के पारिस्थितिक संरक्षक" हैं जो स्वस्थ मत्स्यपालन, समुद्र तट और समुदायों को बनाए रखते हैं।

- वे झींगा, केकड़ा और कई प्रकार की पंखों वाली मछलियों (Finfish) सहित 75% से अधिक तटीय मत्स्य प्रजातियों के लिये आश्रय, भोजन और नर्सरी मैदान प्रदान करते हैं।

- लवणीय दलदल लहरों से बचाव हेतु बफर का निर्माण करते हैं और मिट्टी को बाँधकर तटरेखाओं को कटाव से बचाते हैं।

- लवणीय दलदल बाढ़ के पानी के प्रवाह को कम कर देते हैं और वर्षा के पानी को अवशोषित कर लेते हैं। अपवाह और अतिरिक्त पोषक तत्त्वों को फिल्टर कर, लवणीय दलदल तटीय खाड़ी और मुहानों में पानी की गुणवत्ता बनाए रखने में भी मदद करते हैं।

लवणीय दलदल भी महत्त्वपूर्ण कार्बन सिंक हैं, जिसका अर्थ है कि वे वातावरण से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित एवं संग्रहीत करते हैं। यह वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को कम करके जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं।

लवणीय दलदल के खतरे:

- लवणीय दलदल के अनेक लाभों के बावजूद वे कई प्रकार के खतरों का सामना कर रहे हैं जो उनके अस्तित्त्व को खतरे में डाल सकते हैं। इन खतरों में सबसे गंभीर समुद्र के जल स्तर में वृद्धि है।

- जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ता जा रहा है, लवणीय दलदल के जलमग्न होने और पूरी तरह से नष्ट होने का खतरा बढ़ता जा रहा है।

- अत्यधिक नाइट्रोजन जो पादपों की प्रजातियों के संतुलन को परिवर्तित कर सकती है और जैवविविधता को क्षति पहुँचा सकती है, लवणीय दलदल हेतु एक और खतरा है। यह अतिरिक्त नाइट्रोजन कई स्थानों से उत्पन्न हो सकती है, जैसे शहरों एवं कृषि क्षेत्रों से उर्वरक अपवाह।

- मानवजनित गतिविधियाँ, जैसे कि समुद्र के किनारों पर दीवार और तट के साथ अन्य संरचनाओं का निर्माण, समुद्र जल स्तर में वृद्धि लवणीय दलदल को भूमि की ओर विस्तृत होने से रोक सकता है।

- यह "तटीय संकुचन (Coastal Squeeze)" के रूप में जानी जाने वाली घटना को जन्म दे सकता है, जो बढ़ते समुद्र जल स्तर और मानव निर्मित बाधाओं के बीच दलदल को संकुचित कर सकता है।

स्रोत: डाउन टू अर्थ

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विदेशी छात्रों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा

प्रिलिम्स के लिये:भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (ICCR) पुरस्कार, भारतीय पर्यटन विकास निगम, उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE)। मेन्स के लिये:भारत की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्य। |

चर्चा में क्यों?

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (Indian Council for Cultural Relations- ICCR) भारत में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों के अनुभवों का उपयोग करके वैश्विक स्तर पर भारत के सांस्कृतिक पदचिह्न का विस्तार करने की योजना बना रही है।

- इस "सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी" का उद्देश्य विदेशी छात्रों के अपने देश लौटने पर वहाँ भारत की संस्कृति के बारे में बताना है।

भारतीय सांस्कृतिक पदचिह्न के विस्तार हेतु ICCR की पहल:

- ICCR देश के विभिन्न केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों एवं कृषि महाविद्यालयों में अपना पाठ्यक्रम पूरा करने से 3 से 4 महीने पहले विदेशी छात्रों के साथ E-3 या एग्जिट एंगेजमेंट इवनिंग शुरू करेगा।

- एंगेजमेंट इवनिंग कार्यक्रम के पश्चात् छात्रों को निश्चित रूप से वापस जाना होगा और भारतीय विरासत तथा इसकी अनूठी संस्कृति के पहलुओं को बढ़ावा देना होगा।

- इन कार्यक्रमों में राष्ट्रीय महत्त्व के स्थलों का दौरा भी शामिल होगा। छात्रों के साथ इन कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिये ICCR ने खादी आयोग, भारतीय पर्यटन विकास निगम और आयुष विभाग को चुना है।

- ICCR ने भारत में अध्ययन करने वाले विश्व भर के विदेशी छात्रों से जुड़ने के लिये एक मंच के रूप में अप्रैल 2022 में इंडिया एलुमनी पोर्टल नामक एक वेबसाइट भी लॉन्च की है।

भारत में नामांकित विदेशी छात्रों की वर्तमान स्थिति:

- शिक्षा मंत्रालय द्वारा किये गए उच्च शिक्षा पर नवीनतम अखिल भारतीय सर्वेक्षण (All India Survey on Higher Education-AISHE) के अनुसार, वर्ष 2020-21 में भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित विदेशी छात्रों की संख्या 48,035 थी, जो वर्ष 2019-20 के 49,348 से मामूली अंतराल के साथ कम थी।

- 160 से भी अधिक देशों के छात्र अध्ययन के लिये भारत आते हैं, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, सूडान, नाइजीरिया, तंजानिया और यमन उनमें प्रमुख हैं।

भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्य:

- परिचय:

- ICCR विदेश मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है।

- इसकी स्थापना वर्ष 1950 में विदेशों में भारतीय संस्कृति और इसके मूल्यों को बढ़ावा देने तथा भारत एवं अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी।

- कार्य:

- भारत और विदेशों में सांस्कृतिक उत्सवों, प्रदर्शनों, प्रदर्शनियों और व्याख्यानों का आयोजन करना।

- भारत में अध्ययन करने के लिये विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना।

- भारतीय संगीत, नृत्य, योग और विभिन्न भाषाओं में पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान करना।

- ICCR को वर्ष 2015 से विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उत्सव को सुविधाजनक बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।

- भारतीय संगीत, नृत्य, योग और विभिन्न भाषाओं में पाठ्यक्रम की सुविधा प्रदान करना।

- सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सांस्कृतिक संस्थानों तथा विदेशी सरकारों के साथ सहयोग करना।

- पुरस्कार:

- प्रतिष्ठित भारतविद् पुरस्कार, विश्व संस्कृत पुरस्कार, विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार - प्रशस्ति पत्र और पट्टिका एवं गिसेला बॉन पुरस्कार।

स्रोत: द हिंदू