भारत में वनाग्नि का बढ़ता खतरा | 15 Feb 2025

यह एडिटोरियल 12/02/2025 को द हिंदू में प्रकाशित “Addressing the growing threat of forest fires” पर आधारित है। यह लेख दो दशकों के दौरान वनाग्नि की घटना में दस गुना वृद्धि को दर्शाता है, जिससे सालाना 1.74 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है तथा कार्यान्वयन अंतराल और जलवायु परिवर्तन के कारण संरक्षण प्रयास बाधित होते हैं।

प्रिलिम्स के लिये:वनाग्नि, मानसून, भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023, हीट वेव्स, कर्तन एवं दहन तकनीक, वन अधिकार अधिनियम, मरुस्थलीकरण, CAMPA, ग्रीन इंडिया मिशन, पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA), गैर-काष्ठ वन उत्पाद, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट मेन्स के लिये:भारत में वनाग्नि, भारत में वनों से संबंधित मुद्दे। |

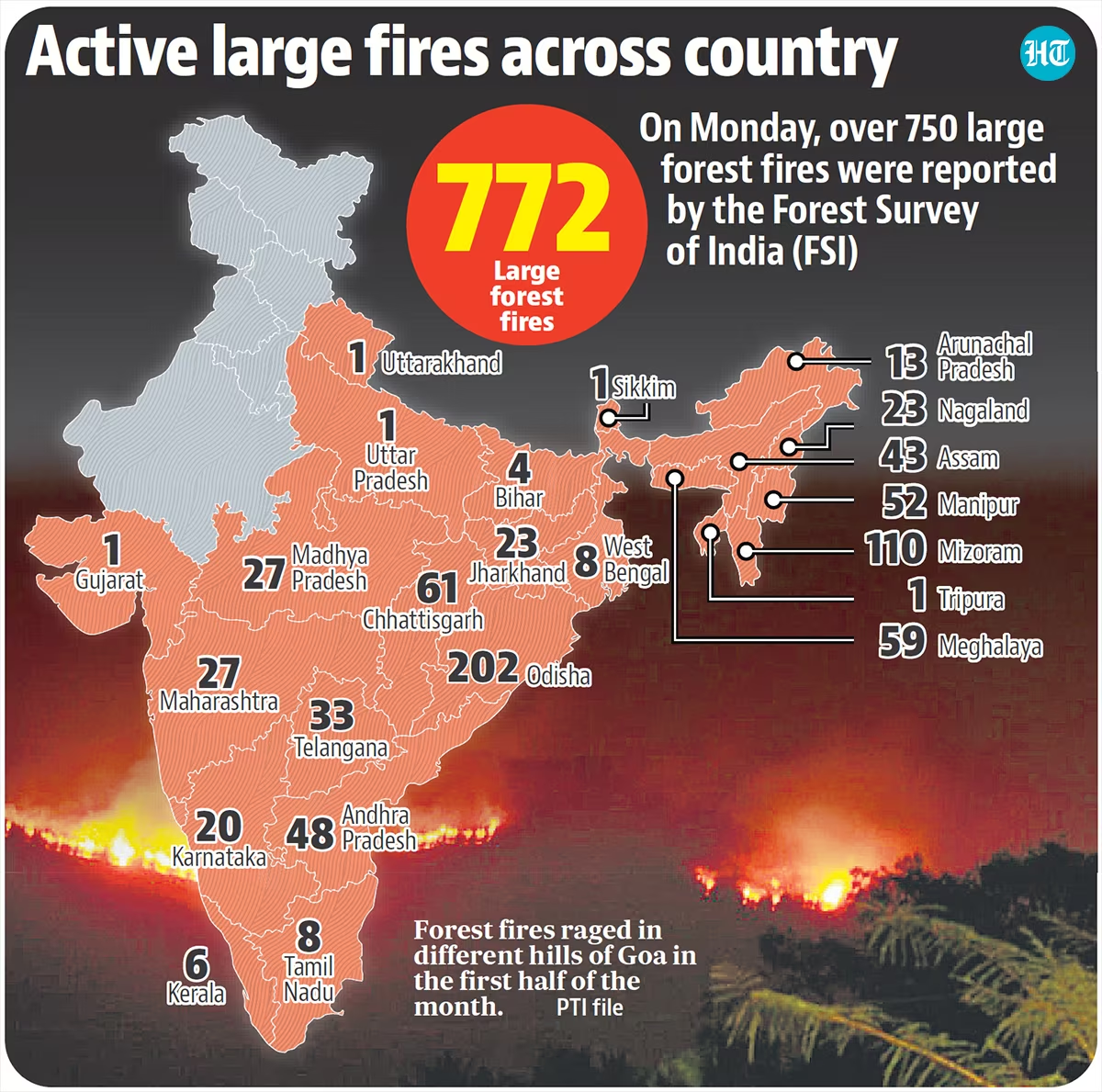

वनाग्नि एक गंभीर पर्यावरणीय चुनौती के रूप में उभरी है, भारत में पिछले दो दशकों में वन क्षेत्र में मात्र 1.12% की वृद्धि के बावजूद वनाग्नि की घटनाओं में दस गुना वृद्धि देखी गई है। भारत के 36% से अधिक वन क्षेत्रों में आगजनी की संभावना है, जिससे होने वाली तबाही पर्यावरणीय क्षति से बढ़कर बहुत बड़े आर्थिक नुकसान तक पहुँच जाती है, जिसका अनुमान सालाना ₹1.74 लाख करोड़ है। प्रगतिशील नीतियों और संवैधानिक सुरक्षा उपायों के बावजूद, वन प्रबंधन में कार्यान्वयन की कमियाँ, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ मिलकर भारत के वन संरक्षण प्रयासों को कमज़ोर कर रही हैं।

भारत में वनाग्नि की घटना प्रायः क्यों होती है?

- जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान: भारत में बढ़ते तापमान, लंबे समय तक सूखे की स्थिति और अनियमित मानसून पैटर्न के कारण वनाग्नि की संभावना बढ़ गई है।

- तापमान वृद्धि के कारण वन सूख रहे हैं, वनस्पति में नमी का स्तर कम हो रहा है, जिससे वे दहन के प्रति अत्यधिक सुभेद्य होते जा रहे हैं।

- मार्च-अप्रैल में बेमौसम हीट वेव्स ने, विशेषकर हिमालयी राज्यों में, वनाग्नि से संबद्ध खतरे को बढ़ा दिया है।

- भारत ने वर्ष 2023 में अपना सबसे गर्म फरवरी दर्ज किया (IMD), जिससे मानसून पूर्व मृदा की नमी प्रभावित हुई।

- परिणामस्वरूप,भारत वन स्थिति रिपोर्ट (ISFR) 2023 से पता चला कि अकेले उत्तराखंड में नवंबर 2022 और जून 2023 के दौरान 5,351 वनाग्नि की घटनाएँ हुईं।

- इसके अलावा,जलवायु परिवर्तन के कारण एल-नीनो की घटनाएँ आम होती जा रही हैं। एल-नीनो वर्ष में औसत से कम वर्षा होती है, शुष्क अवधि में वृद्धि होती है तथा आग लगने का जोखिम बढ़ता है।

- अनियमित मानसून के कारण वन लंबे समय तक शुष्क रह जाते हैं, जिससे वनाग्नि के अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

- एल-नीनो (2023-2024) को इतिहास में दर्ज पाँच सबसे प्रबल एल-नीनो दक्षिणी दोलन घटनाओं में से एक माना गया है।

- वर्ष 2024 में, IMD ने पूर्व और पूर्वोत्तर में 30% तथा दक्षिण में 68% की कमी के साथ मानसून पूर्व वर्षा की कमी की रिपोर्ट दी है।

- मानव-जनित कारण और अतिक्रमण: कृषि सीमाओं का विस्तार और अवैध भूमि के निर्वनीकरण के कारण प्रायः आग लगती है।

- पूर्वोत्तर भारत में बड़े पैमाने पर प्रचलित कर्तन एवं दहन तकनीक से, विशेष रूप से शुष्क मौसम के दौरान, वनाग्नि की घटनाएँ बढ़ जाती हैं।

- सड़क और रेलवे जैसी बुनियादी अवसंरचना परियोजनाएँ भी आकस्मिक वनाग्नि की घटनाओं को बढ़ाती हैं।

- WWF इंटरनेशनल ने अपनी वर्ष 2020 की रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि लगभग 75% वनाग्नि की घटनाओं के लिये मनुष्य जिम्मेदार हैं।

- वन क्षेत्रों में पर्यटन के लिये लोगों की बढ़ती संख्या, विशेष रूप से हिमालय और पश्चिमी घाटों में, आकस्मिक वनाग्नि की घटनाओं में वृद्धि का कारण बनी है।

- वैष्णो देवी जैसे तीर्थयात्रा मार्गों पर अनुचित अपशिष्ट निपटान के कारण खुलेआम आग लगने की घटनाएँ होती हैं, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

- अपर्याप्त प्रारंभिक चेतावनी और अग्नि प्रबंधन प्रणालियाँ: अपर्याप्त अग्नि निगरानी, पुरानी मोचन प्रणाली, तथा अग्नि निवारण कानूनों का कमज़ोर प्रवर्तन संकट को और भी बढ़ा देता है।

- अधिकांश राज्य वन विभागों में वास्तविक कला निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया टीमों का अभाव है।

- वर्ष 2019 तक, देश में 8,559 की आवश्यकता के मुकाबले सिर्फ 3,377 अग्निशमन केंद्र थे तथा तब से इसमें बहुत कम प्रगति हुई है।

- यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि भारत के 60% से अधिक राज्य वनाग्नि की घटनाओं के प्रति अत्यधिक सुभेद्य हैं।

- जैव-विविधता हॉटस्पॉट और ज्वलनशील वनस्पति: भारत की वृहत जैव-विविधता, विशेष रूप से शुष्क पर्णपाती एवं देवदार के वनों में, वनाग्नि की संभावना अत्यधिक है।

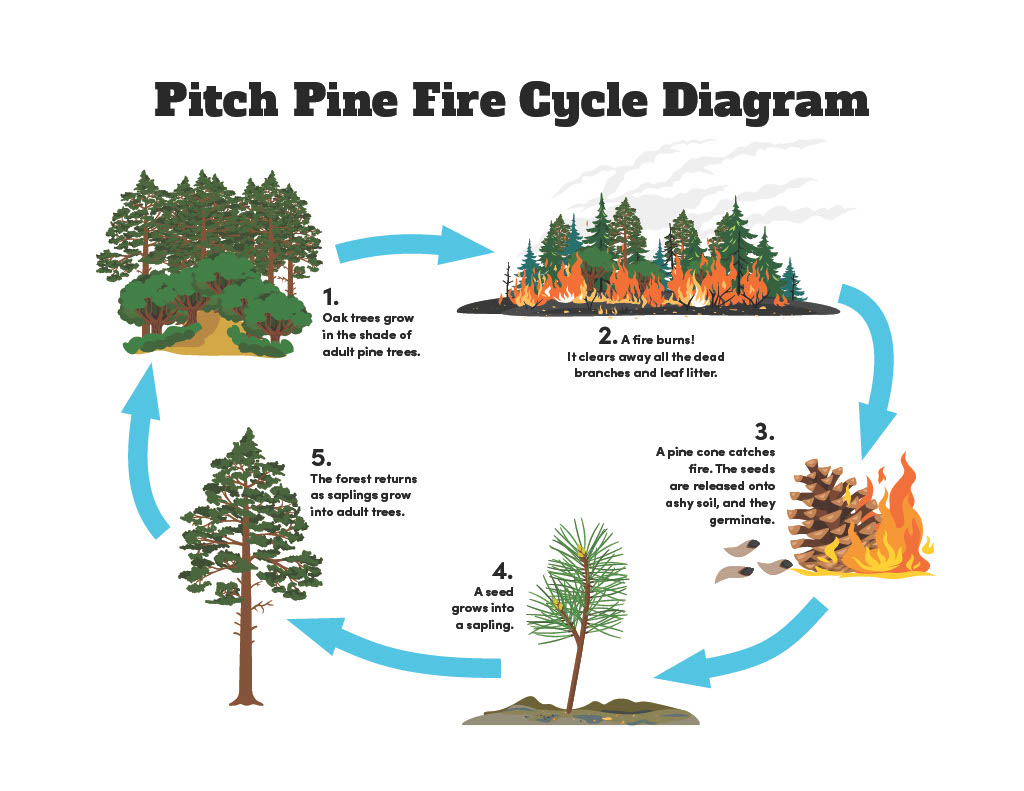

- उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के देवदार वनों के वृक्ष राल युक्त शुष्क सुइयाँ (देवदार वृक्षों की नुकीली पत्तियाँ) गिराते हैं, जो प्राकृतिक ईंधन का काम करती हैं।

- उदाहरण के लिये, हिमाचल प्रदेश तथा मध्य हिमालय एवं निचले क्षेत्रों में वनाग्नि का सीधा संबंध चीड़ के वनों से हो सकता है।

- मध्य भारत में घास के मैदान और बाँस के उद्यान भी सूखे के दौरान आसानी से आगजनी की चपेट में आ जाते हैं।

- उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के देवदार वनों के वृक्ष राल युक्त शुष्क सुइयाँ (देवदार वृक्षों की नुकीली पत्तियाँ) गिराते हैं, जो प्राकृतिक ईंधन का काम करती हैं।

- अपर्याप्त सामुदायिक भागीदारी और जागरूकता: कई ग्रामीण समुदाय आजीविका के लिये वनों पर निर्भर हैं, लेकिन उनमें वनाग्नि/आगजनी के खतरों तथा इसके शमन के बारे में जागरूकता का अभाव है।

- पारंपरिक अग्नि नियंत्रण पद्धतियों में गिरावट आई है, तथा अग्नि निवारण के लिये प्रोत्साहन अपर्याप्त बना हुआ है।

- पंचायतों, वन अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के बीच समन्वय की कमी से स्थिति और बदतर होती जा रही है।

- पारंपरिक अग्नि नियंत्रण पद्धतियों में गिरावट आई है, तथा अग्नि निवारण के लिये प्रोत्साहन अपर्याप्त बना हुआ है।

- अग्नि निवारण में तकनीकी एकीकरण का अभाव: उपग्रह निगरानी में प्रगति के बावजूद, भारत में AI-संचालित पूर्वानुमानात्मक अग्नि मॉडल और वास्तविक काल ड्रोन निगरानी का अभाव है।

- वर्तमान वन अग्नि चेतावनियों में प्रायः विलंब होता है, जिससे समय पर कार्रवाई नहीं हो पाती।

- मौसम आधारित अग्नि पूर्वानुमान का अभाव तैयारी को और अधिक बाधित करता है।

- AI-आधारित अग्नि पूर्वानुमान मॉडल को पायलट परियोजनाओं से परे व्यापक रूप से लागू किया जाना बाकी है (MoEFCC)।

भारत में वनों से संबंधित अन्य मुद्दे क्या हैं?

- बुनियादी अवसंरचना और औद्योगिक परियोजनाओं के कारण निर्वनीकरण: राजमार्ग, रेलवे और खनन जैसी बड़े पैमाने की बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं के कारण बड़े पैमाने पर वनों की क्षति हुई है।

- बढ़ते शहरीकरण और औद्योगिक विस्तार के कारण वन पारिस्थितिकी तंत्र विखंडित हो रहा है, जिससे वन्यजीव गलियारे कम हो रहे हैं।

- प्रतिपूरक वनरोपण कानूनों के बावजूद वन भूमि का डायवर्ज़न अनियंत्रित रूप से जारी है।

- ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच (GFW) के अनुसार, भारत में वर्ष 2000 से 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष क्षेत्र का ह्रास हुआ है, जो वर्ष 2001 और वर्ष 2023 के दौरान 6% की गिरावट को दर्शाता है।

- ग्रेट निकोबार परियोजना जैसी परियोजनाएँ, जिनमें 130 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को परिवर्तित कर ट्रांसशिपमेंट सहित कई विकास परियोजनाओं का निर्माण शामिल है, भी सुर्खियों में आ गई हैं।

- जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों में घटता वन क्षेत्र: जनजातीय समुदाय जीविका के लिये वनों पर निर्भर हैं, लेकिन आक्रामक वाणिज्यिक वृक्षारोपण एवं अतिक्रमण उन्हें विस्थापित कर रहे हैं।

- वन अधिकार अधिनियम (FRA) का कार्यान्वयन अपर्याप्त बना हुआ है तथा कई उचित दावे खारिज़ कर दिये गए हैं।

- सरकारी वनरोपण कार्यक्रम प्रायः देशी जैव-विविधता की तुलना में व्यावसायिक प्रजातियों को प्राथमिकता देते हैं।

- वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के तहत नवंबर 2022 तक भूमि पर किये गए सभी दावों में से 38% से अधिक दावे खारिज़ कर दिये गए हैं।

- प्राकृतिक जैव-विविधता को प्रभावित करता हुआ एकल-फसल वृक्षारोपण: वनरोपण के प्रयास प्रायः नीलगिरी/यूकेलिप्टस, सागौन या बबूल जैसी वाणिज्यिक एकल-फसलों पर केंद्रित होते हैं, जो भूजल को नष्ट करते हैं तथा मूल जैव-विविधता को बनाए रखने में विफल होते हैं।

- इस तरह के वृक्षारोपण से नष्ट हुए प्राकृतिक वनों के पारिस्थितिक मूल्य की भरपाई नहीं होती, जिससे जैव-विविधता में असंतुलन उत्पन्न होता है।

- उदाहरण के लिये, यूकेलिप्टस वृक्षारोपण से प्रभावित क्षेत्रों में भूजल स्तर में 20-30% की कमी आई है।

- क्षरित होते प्राकृतिक आवासों के कारण मानव-वन्यजीव संघर्ष: तेज़ी से हो रहे निर्वनीकरण के कारण वन्यजीव मानव बस्तियों की ओर विस्थापित होने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे मानव-वन्यजीव संघर्षों में वृद्धि हो रही है, विशेष रूप से हाथियों, तेंदुआ और बाघों के साथ।

- जंगलों के बीच से कृषि क्षेत्रों और राजमार्गों का विस्तार करने से मानव-वन्यजीव संघर्ष और बढ़ जाते हैं, जिससे मानव एवं पशु दोनों ही खतरे में पड़ जाते हैं।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2019 और 2024 के दौरान भारत में हाथियों के हमलों में 2,727 लोगों की जान गई, जबकि बाघों के हमलों में 349 मौतें हुईं।

- अनियमित चारण के कारण वन क्षरण: पशुओं द्वारा अतिचारण, विशेष रूप से सुभेद्य पारिस्थितिकी प्रणालियों में, पुनर्जनन क्षमता को कम करती है, मृदा अपरदन की गति को तीव्र कर देती है।

- पारंपरिक चरागाह प्रणालियों का ह्रास हो रहा है, जिससे असंधारणीय चारण पैटर्न उत्पन्न हो रहे हैं, जिससे वन बायोमास नष्ट हो रहा है। सरकारी नीतियाँ प्रायः संधारणीय चारण प्रबंधन को नज़रअंदाज़ करती हैं।

- सितंबर 2020 की 'भारत में पशुपालकों का लेखा-जोखा' रिपोर्ट के अनुसार, देश के 77% पशुधन को पशुपालकों द्वारा सार्वजनिक भूमि पर चरने के लिये छोड़ दिया जाताहै।

- वन पारिस्थितिकी तंत्र में जलवायु-प्रेरित बदलाव: बढ़ते तापमान और अनियमित मानसून पैटर्न के कारण भारत की वन संरचना में परिवर्तन हो रहा है, जिससे वन्य-प्रजातियों का पलायन तथा पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलन हो रहा है।

- अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय वनों में वनस्पतियों और जीव-जंतुओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिससे जैव-विविधता एवं स्थानीय आजीविका पर असर पड़ रहा है।

- उदाहरण के लिये, हिमालय में ओक के वनों का स्थान चीड़ के पेड़ों ने ले लिया है।

- इसके अलावा, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले दो दशकों में पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में 110 वर्ग किलोमीटर मैंग्रोव क्षेत्र का ह्रास हो गया है।

- अल्पाइन और उष्णकटिबंधीय वनों में वनस्पतियों और जीव-जंतुओं में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जिससे जैव-विविधता एवं स्थानीय आजीविका पर असर पड़ रहा है।

- संरक्षण नीतियों और कानूनों का कमज़ोर कार्यान्वयन: सुदृढ़ कानूनी कार्यढाँचे के बावजूद, लापरवाह प्रवर्तन, प्रशासनिक विलंब और राजनीतिक हस्तक्षेप संरक्षण प्रयासों को कमज़ोर करते हैं।

- CAMPA और ग्रीन इंडिया मिशन जैसी नीतियों की अकुशलता तथा धन के गलत आवंटन के लिये आलोचना की गई है।

- स्थानीय समुदायों को प्रायः निर्णय लेने से अपवर्जित कर दिया जाता है।

- वर्ष 2017 से 2022 के दौरान अनिवार्य वनरोपण के लिये केंद्र द्वारा आवंटित धनराशि का लगभग 45% राज्य द्वारा उपयोग नहीं किया गया है।

- CAMPA और ग्रीन इंडिया मिशन जैसी नीतियों की अकुशलता तथा धन के गलत आवंटन के लिये आलोचना की गई है।

संधारणीय वन प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- समुदाय-नेतृत्व वाली अग्नि रोकथाम और नियंत्रण प्रणाली: वन पंचायतों और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (JFMC) के माध्यम से स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाने से वन अग्नि तैयारी को बढ़ाया जा सकता है।

- ग्रामीणों को शीघ्र पता लगाने, नियंत्रित दहन तकनीक और त्वरित मोचन तंत्र का प्रशिक्षण देने से समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

- इकोटूरिज़्म राजस्व साझेदारी के माध्यम से स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित करके इन पहलों को बनाए रखा जा सकता है।

- उदाहरण: उत्तराखंड की वन पंचायतों ने सामुदायिक गश्त और अग्निरोधक उपायों के माध्यम से चुनिंदा क्षेत्रों में आगजनी की घटनाओं को सफलतापूर्वक कम किया है।

- ग्रामीणों को शीघ्र पता लगाने, नियंत्रित दहन तकनीक और त्वरित मोचन तंत्र का प्रशिक्षण देने से समय पर कार्रवाई सुनिश्चित होगी।

- AI और उपग्रह-आधारित पूर्व चेतावनी प्रणालियों का उपयोग: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI)-संचालित पूर्वानुमान मॉडल और वास्तविक काल उपग्रह निगरानी की तैनाती से अग्नि-प्रवण क्षेत्रों का पता लगाने में मदद मिल सकती है।

- थर्मल इमेजिंग से लैस ड्रोन वनाग्नि के खतरों का आकलन करने और अग्निशमन प्रयासों को निर्देशित करने में मदद कर सकते हैं।

- भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) पूरे भारत में वनाग्नि की निगरानी के लिये दो उपग्रह सेंसरों: मोडिस (मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर) और SNPP-VIIRS (सुओमी नेशनल पोलर-ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप- विज़िबल इन्फ्रारेड इमेजिंग रेडियोमीटर सूट) से प्राप्त वनाग्नि अभिनिर्धारण डेटा का उपयोग करता है, जिसे और भी बढ़ाया जा सकता है।

- अग्निरोधी वनरोपण और हरित अग्निरोधक: एकल-फसल वृक्षारोपण के स्थान पर अग्निरोधी मूल प्रजातियों के वृक्षारोपण से अग्नि-प्रवण क्षेत्रों में वनाग्नि की संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है।

- हरित अग्निरोधक क्षेत्र (साल,महुआ और जामुन जैसी अग्नि-रोधी प्रजातियों वाले क्षेत्र) का निर्माण करके, वनाग्नि को प्रसार से रोका जा सकता है।

- इसके अलावा, ओक और रोडोडेंड्रोन जैसे चौड़े पत्ते वाले पेड़ वनाग्नि के खतरे को कम करने में मदद कर सकते हैं।

- इसके अलावा, कवक-आधारित माइसीलियम अवरोधों और वन अपशिष्ट से बने जैव-ईंटों का उपयोग करके प्राकृतिक, अग्नि-रोधी क्षेत्र बनाए जा सकते हैं।

- ये अवरोध प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं तथा सुभेद्य क्षेत्रों में आग को फैलने से रोकते हैं। इन्हें ग्रीन फायरब्रेक्स के साथ एकीकृत करने से अग्नि-शमन के प्रयासों में वृद्धि होगी।

- हरित अग्निरोधक क्षेत्र (साल,महुआ और जामुन जैसी अग्नि-रोधी प्रजातियों वाले क्षेत्र) का निर्माण करके, वनाग्नि को प्रसार से रोका जा सकता है।

- वन अधिकारों और जनजातीय भागीदारी को सुदृढ़ करना: वन अधिकार अधिनियम (FRA) के दावों को मान्यता देना और उनमें तेज़ी लाना जनजातीय समुदायों को वनों का स्थायी प्रबंधन करने में सशक्त बनाएगा।

- पारंपरिक ज्ञान-आधारित संरक्षण प्रथाओं, जैसे सीड बॉल डीस्पर्सन और जल संचयन को बढ़ावा देने से वनों की आघातसहनीयता में वृद्धि होगी।

- वन-उत्पाद संग्रहण से प्रत्यक्ष लाभ-साझाकरण मॉडल संरक्षण के लिये आर्थिक प्रोत्साहन उत्पन्न कर सकते हैं।

- ओडिशा के सिमिलिपाल बायोस्फीयर ने सहकारी समितियों के माध्यम से जनजातीय शहद संग्राहकों को संरक्षण प्रयासों में एकीकृत किया है।

- जलवायु-अनुकूल वानिकी की ओर संक्रमण: जलवायु अनुकूलन रणनीतियों को एकीकृत करना, जैसे कि सूखा-सहिष्णु मूल प्रजातियों का चयन करना और वन परिदृश्यों के भीतर आर्द्रभूमि का पुनर्भरण करना, पारिस्थितिक समुत्थानशक्ति को बढ़ा सकता है।

- भारत के कार्बन क्रेडिट तंत्र को और अधिक परिष्कृत किये जाने की आवश्यकता है, ताकि वन-आधारित कार्बन क्रेडिट कार्यक्रम विकसित किये जा सकें, जो वनरोपण एवं संरक्षण के लिये निवेश आकर्षित कर सकें।

- वन नीतियों को भारत के नेट-ज़ीरो लक्ष्यों के साथ संरेखित करने से दीर्घकालिक संधारणीयता सुनिश्चित होगी।

- मेघालय का लिविंग रूट ब्रिजेज़ इको-सिस्टम एक शानदार उदाहरण है जो प्राकृतिक जलवायु अनुकूलन के सिद्धांतों के अनुरूप है।

- पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्रों में विनाशकारी खनन और बुनियादी अवसंरचना पर प्रतिबंध लगाना: सुभेद्य वन पारिस्थितिकी प्रणालियों में खनन, सड़क विस्तार और जलविद्युत परियोजनाओं को सख्ती से विनियमित करने से अपरिवर्तनीय क्षति को रोका जा सकेगा।

- खनन के लिये नो-गो ज़ोन लागू करना तथा सख्त पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) लागू करना जैव-विविधता की सुरक्षा करेगा।

- निर्वनीकरण कर भारी बिजली आपूर्ति लाइनों को बिछाने के स्थान पर भूमिगत केबल बिछाने जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों को बढ़ावा देने से नुकसान को कम किया जा सकता है।

- वर्ष 2013 में, सर्वोच्च न्यायालय ने वनवासियों से यह तय करने को कहा था कि क्या नियमगिरि पहाड़ियों में खनन से उनके धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकार प्रभावित होंगे, जो वन समुदायों को शामिल करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम था।

- खनन के लिये नो-गो ज़ोन लागू करना तथा सख्त पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA) लागू करना जैव-विविधता की सुरक्षा करेगा।

- कृषि वानिकी और सतत् वन-आधारित आजीविका का एकीकरण: कृषि वानिकी मॉडल को बढ़ावा देना, जहाँ किसान फसलों के साथ-साथ पेड़ उगाते हैं, खाद्य सुरक्षा को प्रभावित किये बिना वृक्ष आवरण को बढ़ा सकता है।

- औषधीय पौधों और बाँस जैसे गैर-काष्ठ वन उत्पाद (NTFP) मूल्य शृंखलाओं को सुदृढ़ करने से स्थायी आजीविका प्रदान की जा सकती है।

- वन धन योजना जैसी पहलों के माध्यम से बाज़ार संपर्क से उचित मूल्य निर्धारण और आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित होगी।

- वन पारिस्थितिकी तंत्र में जल संरक्षण को बढ़ाना: वन आधारित जल निकायों का पुनर्भरण करना, पारंपरिक वर्षा जल संचयन संरचनाओं को पुनर्जीवित करना और तटवर्ती वनों की रक्षा करना जल-विज्ञान चक्र को मज़बूत कर सकता है।

- वन-विहीन नदी घाटियों में जलग्रहण क्षेत्र शोधन को प्रोत्साहित करने से भूजल पुनर्भरण में सुधार होगा।

- समग्र वन स्वास्थ्य के लिये नीतियों में जलग्रहण प्रबंधन को वनरोपण परियोजनाओं के साथ एकीकृत किया जाना चाहिये।

- हरियाणा में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट 35,000 हेक्टेयर भूमि को पुनर्जीवित कर रही है और मरुस्थलीकरण से निपटने के लिये जल निकायों का पुनर्भरण कर रही है, जो एक आदर्श के रूप में काम कर सकती है।

- संरक्षण के लिये सतत् पर्यटन का लाभ उठाना: ज़िम्मेदार पर्यटन दिशानिर्देशों के माध्यम से इकोटूरिज़्म को विनियमित करने से वनों की सुरक्षा के साथ-साथ राजस्व भी उत्पन्न किया जा सकता है।

- कम प्रभाव वाली पर्यटन अवसंरचना का विकास करने तथा वहन क्षमता सीमा लागू करने से मानवीय व्यवधान कम होंगे।

- होमस्टे और प्रकृति गाइड कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों को शामिल करने से समावेशी संरक्षण प्रयास सुनिश्चित होंगे।

- उदाहरण: काज़ीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ने समुदाय-आधारित इकोटूरिज़्म को संरक्षण प्रोत्साहनों के साथ सफलतापूर्वक जोड़ा है।

- देशी और जलवायु-अनुकूल प्रजातियों पर सीड बॉम्बिंग: ड्रोन का उपयोग क्षरित वनों पर हवाई सीड बॉम्बिंग/बीज-बिखराव के लिये किया जा सकता है, जिससे वनरोपण दक्षता में सुधार होगा।

- न्यूनतम जल की आवश्यकता वाले और कीट प्रतिरोधी स्वदेशी बीजों का उपयोग बेहतर जीवन सुनिश्चित करता है।

- यह तकनीक दुर्गम या संघर्ष-प्रवण वन क्षेत्रों के लिये आदर्श है।

- न्यूनतम जल की आवश्यकता वाले और कीट प्रतिरोधी स्वदेशी बीजों का उपयोग बेहतर जीवन सुनिश्चित करता है।

- पारदर्शी संरक्षण वित्तपोषण के लिये वन-आधारित ब्लॉकचेन: वनीकरण और संरक्षण वित्तपोषण पर नज़र रखने के लिये ब्लॉकचेन का उपयोग करने से वृक्षारोपण कार्यक्रमों में जवाबदेही सुनिश्चित हो सकती है।

- इससे यह सत्यापित करने में मदद मिलेगी कि क्या CAMPA और CSR पहलों के तहत वनरोपण प्रतिबद्धताओं को वास्तव में ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

- स्मार्ट अनुबंध, वित्तपोषण को वृक्षों की उत्तरजीविता दर जैसे आकलन योग्य परिणामों से जोड़ सकते हैं।

- इससे यह सत्यापित करने में मदद मिलेगी कि क्या CAMPA और CSR पहलों के तहत वनरोपण प्रतिबद्धताओं को वास्तव में ज़मीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जा रहा है।

- शुष्क वनों में कृत्रिम तुषार (धुँध) संग्रहण: वायुमंडलीय आर्द्रता को रोकने के लिये तुषार संजालों का प्रयोग करने से शुष्क और अर्द्ध-शुष्क क्षेत्रों में वन पुनर्जीवन के लिये जल उपलब्ध हो सकता है।

- यह उन क्षेत्रों में विशेष रूप से उपयोगी है जहाँ पारंपरिक जल संरक्षण विधियाँ कठिन हैं। बेहतर अंकुरण के लिये तुषार (धुँध) के माध्यम से जल-संग्रहण प्रक्रिया को वृक्षारोपण नर्सरी के साथ एकीकृत किया जा सकता है, ताकि पौधों के जीवन बचाने में मदद मिल सके।

- तमिलनाडु के तटीय वनों में वनरोपण प्रयासों के लिये तुषार (धुँध) के माध्यम से जल-संग्रहण प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है।

निष्कर्ष:

भारत में वनाग्नि की बढ़ती समस्या समग्र और संधारणीय वन प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता को रेखांकित करती है। यद्यपि मानवीय अतिक्रमण, जलवायु परिवर्तन और लापरवाह प्रवर्तन के कारण आगजनी का खतरा बढ़ गया है; फिर भी, समुदाय द्वारा संचालित संरक्षण, AI-संचालित पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, अग्निरोधी वनरोपण एवं अधिक सख्त कानूनी प्रवर्तन ही इसका समाधान हैं। परंपरागत ज्ञान को आधुनिक तकनीक के साथ एकीकृत करना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बुनियादी अवसंरचना को बढ़ावा देना और वन नीतियों को भारत के जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़ना महत्त्वपूर्ण होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. पिछले दो दशकों में भारत में वनाग्नि की घटनाओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है,जिससे गंभीर पर्यावरणीय,आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। भारत में वनाग्नि की बढ़ती आवृत्ति में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों पर चर्चा कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा,विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. निम्नलिखित पर विचार कीजिये:

फसल/जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन-से निर्मुक्त होते हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (d) मेन्सप्रश्न 1. असामान्य जलवायवी घटनाओं में से अधिकांश एल-नीनो प्रभाव के परिणाम के तौर पर स्पष्ट की जाती हैं। क्या आप सहमत हैं? (2014) |