प्रारंभिक परीक्षा

अभिघातज उत्तर दबाव विकार (PTSD) और सेरिबैलम

स्रोत: डाउन टू अर्थ

एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि अभिघातजन्य दबाव विकार (Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) वाले व्यक्तियों को उनके सेरिबैलम में ग्रे और व्हाइट मैटर दोनों की मात्रा में गंभीर कमी का अनुभव हो सकता है।

- यह अन्य पहलुओं के अलावा उनके संज्ञानात्मक कार्यों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है।

अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं?

- अध्ययन से पता चला कि PTSD सेरिबैलम में ग्रे और व्हाइट मैटर दोनों की मात्रा में काफी कमी से संबद्ध है।

- यह कमी मस्तिष्क के विशिष्ट उपक्षेत्रों में उल्लेखनीय थी, जिसमें पोस्टीरियर लोब, वर्मिस, फ्लॉक्यूलोनोड्यूलर लोब और कॉर्पस मेडुलेयर शामिल थे।

- अध्ययन से यह भी पता चला है कि अनुमस्तिष्क मात्रा (Cerebellar Volume) में परिवर्तन, PTSD अनुभव की तीव्रता के साथ संबंधित है, जो स्थिति की गंभीरता का आकलन करने के लिये एक संभावित बायोमार्कर दर्शाता है।

- यह केवल मस्तिष्क के भावना-प्रसंस्करण केंद्रों के विकार के रूप में PTSD की पारंपरिक समझ को चुनौती देता है।

- अनुमस्तिष्क की भागीदारी PTSD में अधिक जटिल मस्तिष्क नेटवर्क व्यवधान का सुझाव देती है, जिसमें संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को एकीकृत करने के लिये ज़िम्मेदार क्षेत्र शामिल हैं।

- यह अध्ययन विकार से प्रभावित विशिष्ट अनुमस्तिष्क (Cerebellar) क्षेत्रों को इंगित करके PTSD के रोग क्रिया विज्ञान/पैथोफिज़ियोलॉजी को समझने में मदद करता है।

अभिघातज उत्तर दबाव विकार (PTSD) क्या है?

- अभिघातज उत्तर दबाव विकार (Post-traumatic Stress Disorder- PTSD), एक मानसिक स्वास्थ्य स्थिति है जो किसी व्यक्ति द्वारा युद्ध, हिंसा, दुर्व्यवहार या प्राकृतिक आपदा जैसी दर्दनाक घटना का अनुभव करने या देखने के बाद होती है।

- PTSD से पीड़ित लोगों में पुनरावृत्ति वाली यादें, बुरे सपने, फ्लैशबैक, टालमटोल और नकारात्मक मनोदशा आदि हो सकते हैं।

- ये लक्षण उनके दैनिक कामकाज और जीवन की गुणवत्ता में हस्तक्षेप कर सकते हैं।

- PTSD का इलाज मनोचिकित्सा, दवा या दोनों से किया जा सकता है।

- PTSD व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों स्तरों पर अविश्वसनीय रूप से बोझिल है, जिससे गहरा संकट, कार्यात्मक हानि तथा आश्चर्यजनक उपचार लागत होती है।

अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क के अन्य भाग क्या हैं?

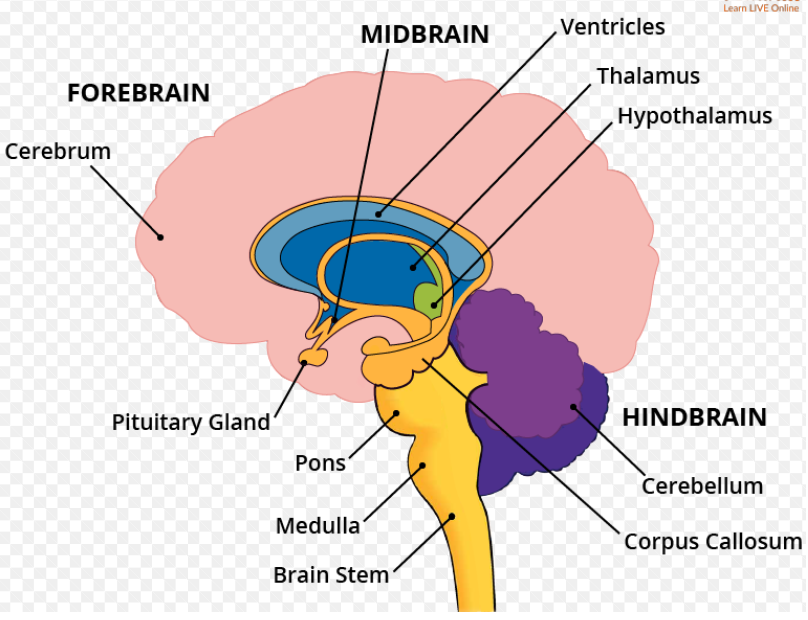

- मस्तिष्क में तीन प्राथमिक घटक होते हैं: प्रमस्तिष्क/सेरीब्रम, अनुमस्तिष्क और मस्तिष्क स्तंभ।

- अनुमस्तिष्क/Cerebellum: मस्तिष्क भाग परंपरागत रूप से पेशीय नियंत्रण से संबंधित है किंतु अब इसकी भूमिका उच्च संज्ञानात्मक तथा संवेगात्मक (Emotional) कार्यों तक विस्तारित हो रही है।

- यह सिर के पिछले भाग में प्रमस्तिष्क (Cerebrum) के ठीक नीचे व मस्तिष्क स्तंभ (Brain Stem) के पीछे स्थित होता है। प्रमस्तिष्क/सेरिब्रम के समान किंतु छोटी संरचना के कारण इसे "लघु मस्तिष्क" भी कहा जाता है।

- प्रमस्तिष्क: यह मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग बनाता है। जो दाएँ तथा बाएँ गोलार्द्धो से मिलकर बना है। जो संवेदी जानकारी, बोलने की प्रक्रिया, तर्क, भावनाओं, अधिगम एवं सटीक गति नियंत्रण की व्याख्या करने जैसे प्रमुख कार्यों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

- मस्तिष्क स्तंभ/ब्रेनस्टेम: यह प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क तथा रीढ़ की हड्डी को जोड़ने वाले प्रसारण/रिले केंद्र के रूप में कार्य करता है। यह श्वसन, हृदय गति, सोने-जागने के चक्र, पाचन व छींकने, खाँसने, वमन (Vomiting) एवं निगलने जैसी विभिन्न प्रतिवर्ती क्रियाओं (Reflex Actions) जैसी स्वचालित प्रक्रियाओं की देखरेख करता है।

- हाइपोथैलेमस: यह थैलेमस के नीचे स्थित होता है तथा शरीर के ताप, भूख, प्यास, थकान, निंद्रा एवं सर्कैडियन लय इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह पीयूष ग्रंथि (Pituitary Gland) द्वारा हार्मोन मुक्त करने की प्रक्रिया में भी भूमिका निभाता है।

प्रारंभिक परीक्षा

आदिवासी आजीविका की स्थिति (SAL) रिपोर्ट, 2022

स्रोत: डाउन टू अर्थ

हाल ही में गैर-लाभकारी संगठन प्रदान (PRADAN) द्वारा जारी आदिवासी आजीविका की स्थिति (Status of Adivasi Livelihoods- SAL) रिपोर्ट, 2022 में बताया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System- PDS) द्वारा प्रदत्त खाद्य सहायिकी (Subsidy) से आदिवासी परिवारों की निम्न आय के परिणामस्वरूप होने वाले तनाव की समस्या का समाधान हुआ है।

- इस रिपोर्ट का उद्देश्य भारत के मध्य भू-भाग की अनुसूचित जनजातियों की आजीविका की स्थिति को समझना है।

रिपोर्ट से संबंधित प्रमुख तथ्य क्या हैं?

- SAL रिपोर्ट, 2022 घरेलू सर्वेक्षण पर आधारित है जिसमें 6,019 परिवारों के प्रतिदर्श शामिल हैं।

- रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ में आदिवासी परिवारों की औसत वार्षिक आय कृषि वर्ष 2018-19 के दौरान प्रति कृषक परिवार की राष्ट्रीय औसत वार्षिक आय से बहुत कम थी।

- छत्तीसगढ़ में एक आदिवासी परिवार द्वारा एक वर्ष में उपभोग किये जाने वाले भोजन तथा अन्य वस्तुओं की बाज़ार कीमत लगभग ₹18,000 है।

- इस राशि का लगभग 13% हिस्सा ही उक्त वस्तुओं की खरीद के लिये परिवारों द्वारा व्यय किया जाता है। शेष 87% राशि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायिकी से प्राप्त होती है।

- मध्य प्रदेश में एक आदिवासी परिवार PDS से खरीदे जाने वाले 10,000 रुपए सालाना मूल्य वाले उत्पादों के लिये बाज़ार मूल्य का केवल 22% भुगतान करता है।

- मध्य प्रदेश में, 32% आदिवासी परिवार, 27% गैर-आदिवासी परिवार और 61% विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) परिवारों के गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित होने की सूचना दर्ज की गई है।

- छत्तीसगढ़ में, 27% आदिवासी परिवार, 42% गैर-आदिवासी परिवार और 29% PVTG परिवारों के गंभीर रूप से खाद्य असुरक्षित होने की सूचना दर्ज की गई है।

- मध्य प्रदेश के पश्चिम के क्षेत्र, जहाँ भील समुदाय के लोगों की संख्या सर्वाधिक है, (जो पड़ोसी राज्य राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में निवास करते हैं) में जनजातीय और गैर-जनजातीय दोनों परिवारों के बीच औसत घरेलू आय सबसे अधिक पाई गई।

- यह राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में 1.5 गुना अधिक था।

- आदिवासी महिलाओं को अपने गैर-आदिवासी समकक्षों की तुलना में अधिक स्वायत्तता प्राप्त है। लेकिन घरेलू कामकाज़ और आजीविका गतिविधियों का कार्यभार अधिकतर आदिवासी महिलाओं को उठाना पड़ता है।

- निर्णय लेने की प्रथाओं और प्रथागत व्यवहार में भी लैंगिक भेदभाव व्याप्त है।

भील जनजाति कौन हैं?

- भील सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक हैं, जो छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में रहते हैं।

- यह नाम 'बिल्लू' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है धनुष।

- भील अपने स्थानीय भौगोलिक परिवेश के गहन ज्ञान के साथ-साथ उत्कृष्ट धनुर्धर माने जाते हैं।

- ये परंपरागत रूप से गुरिल्ला युद्ध में निपुण माने जाते रहे हैं, जिनमें से वर्तमान में अधिकांश किसान और खेतिहर मज़दूर हैं होने के साथ ही कुशल मूर्तिकार भी हैं।

विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG) कौन हैं?

- जनजातीय समूहों में PVTG अधिक असुरक्षित हैं। इस परिस्थिति के परिणामस्वरूप विकसित और सशक्त जनजातीय समूहों को जनजातीय विकास धन का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। ऐसे में, PVTG को अपने विकास के लिये अधिक धन की आवश्यकता होती है।

- ढेबर आयोग ने वर्ष 1973 में आदिम जनजातीय समूहों (PTG) की एक अलग श्रेणी बनाई जो आदिवासी समूहों में कम विकसित थे। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने PTG का नाम बदलकर PVTG कर दिया।

- इस संदर्भ में वर्ष 1975 में भारत सरकार ने सबसे कमज़ोर जनजातीय समूहों को PVTGs नामक एक अलग श्रेणी के रूप में पहचानने की पहल की थी। प्रारंभ में 52 जनजातीय समूहों को PVTG के रूप में वर्गीकृत किया गया, जबकि वर्ष 1993 में इस श्रेणी में 23 अतिरिक्त जनजातीय समूहों को शामिल किया गया, जिससे 705 जनजातीय समूहों के तहत वर्तमान में PVTG की संख्या 75 हो चुकी है।

- 75 सूचीबद्ध PVTG’s में से सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्सप्रश्न. भारत में विशिष्टः असुरक्षित जनजातीय समूहों (PVTGs) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2019)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा सही है? (a) 1, 2 और 3 उत्तर: C |

प्रारंभिक परीक्षा

असम की मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

हाल ही में असम सरकार ने ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक वित्तीय सहायता योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान (Mukhyamantri Mahila Udyamita Abhiyaan- MMUA) शुरू की।

- इस पहल में अनूठी शर्तें शामिल हैं, जिनसे विशेष रूप से महिलाओं को लाभ के लिये अर्हता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है।

MMUA योजना से संबंधित प्रमुख बिंदु क्या हैं?

- MMUA योजना के उद्देश्य: MMUA योजना उन ग्रामीण महिलाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिये डिज़ाइन की गई है जो स्वयं सहायता समूहों का हिस्सा हैं तथा उन्हें प्रति सदस्य 1 लाख रुपए की लक्ष्य वार्षिक आय के साथ "ग्रामीण सूक्ष्म उद्यमियों" में परिवर्तित किया जाता है।

- बाल सीमाएँ:

- सामान्य और OBC महिलाएँ: योजना के लिये अर्हता प्राप्त करने हेतु तीन बच्चों तक सीमित।

- ST और SC: अधिकतम चार बच्चों को लाभ लेने की अनुमति।

- मोरन, मोटोक, और 'टी ट्राइब्स': अधिकतम चार बच्चे।

- लाभार्थियों के लिये अतिरिक्त शर्तें: बाल सीमाओं के अलावा, लाभार्थियों को दो अन्य शर्तें पूरी करनी होंगी:

- बालिकाओं की शिक्षा: यदि लाभार्थियों के पास संतान के रूप में बालिकाएँ/बेटियाँ हैं, तो उन्हें स्कूल में नामांकित किया जाना चाहिये।

- स्कूल न जाने वाली (कम उम्र की) लड़कियों के लिये, भविष्य में नामांकन हेतु एक हस्ताक्षरित उपक्रम निर्धारित करना आवश्यक है।

- वृक्षारोपण अभियान: लाभार्थियों को यह भी सुनिश्चित करना होता है कि सरकार के वृक्षारोपण अभियान, अमृत बृक्ष आंदोलन (Amrit Brikshya Andolan) के तहत लगाए गए पेड़ जीवित हैं।

- बालिकाओं की शिक्षा: यदि लाभार्थियों के पास संतान के रूप में बालिकाएँ/बेटियाँ हैं, तो उन्हें स्कूल में नामांकित किया जाना चाहिये।

नोट: ग्रामीण स्वयं सहायता समूहों में सम्मिलित 39 लाख में से लगभग 5 लाख महिलाओं को बाल सीमाओं के कारण बाहर रखा जा सकता है।

महिला उद्यमिता से संबंधित भारत सरकार की पहल क्या हैं?

- महिला उद्यमिता मंच: यह अपनी तरह का पहला, एकीकृत एक्सेस पोर्टल है जो भारत के विभिन्न हिस्सों से महिलाओं को उनकी उद्यमशीलता आकांक्षाओं को साकार करने के लिये उन्हें एक साथ लाता है। यह नीति आयोग की एक विशेष पहल है।

- मुद्रा योजना: यह योजना महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने या विस्तार करने के लिये सूक्ष्म ऋण प्रदान करती है।

- स्टैंड अप इंडिया योजना: इसका उद्देश्य महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

- महिला कॉयर योजना: इसका कार्यांवयन कॉयर बोर्ड द्वारा किया गया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिला कारीगरों को स्वरोज़गार के अवसर प्रदान कर कॉयर क्षेत्र में महिला कारीगरों का सशक्तीकरण करना है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. प्रधानमंत्री MUDRA योजना का लक्ष्य क्या है? (2016) (a) लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न. “महिलाओं का सशक्तीकरण जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है।” चर्चा कीजिये। (2019) प्रश्न. "यद्यपि स्वातंत्र्योत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण पितृसत्तात्मक रहा है।" महिला शिक्षा और महिला सशक्तीकरण योजनाओं के अतिरिक्त कौन-से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? (2021) |

विविध

Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 17 जनवरी, 2024

ट्यूबलेस पहेली

- ट्यूबलेस टायर वे टायर होते हैं जिनमें भीतरी ट्यूब नहीं होती तथा वायु टायर के भीतर ही रुक जाती है। ट्यूबलेस टायर ट्यूब वाले टायर जैसा प्रतीत होता है।

- पारंपरिक ट्यूब वाले टायरों की तुलना में ट्यूबलेस टायरों के विभिन्न लाभ हैं जिनमें सुरक्षित हैंडलिंग, कम डाउनटाइम तथा अधिक आरामदायक गति शामिल हैं।

- रिम्स में जंग लगना तथा मरम्मत के लिये विशेष उपकरणों की आवश्यकता के कारण ये भारत में इनकी लोकप्रियता नहीं हैं।

- रिम्स में जंग लगने से वायु का रिसाव होता है तथा ट्यूबलेस टायरों की सीलिंग कम हो जाती है। ट्यूबलेस टायरों को फिट करने तथा हटाने के लिये विशेष उपकरण और दाब की आवश्यकता होती है जो सड़क किनारे स्थित दुकानों में उपलब्ध नहीं होते हैं।

कर्नाटक के पश्चिमी घाट में आक्रामक प्रजातियाँ और खाद्य संकट

- आक्रामक प्रजाति एक गैर-स्थानीय प्रजाति को संदर्भित करती है, जो जब एक नए वातावरण में पेश की जाती है, तो आक्रामक विकास प्रदर्शित करती है और तेज़ी से फैलती है तथा प्रायः मूल पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाती है।

- लैंटाना, प्रोसोपिस और क्रोमोलाएना जैसे आक्रामक पौधों ने शाकाहारी जीवों के लिये भोजन तथा आवास की उपलब्धता को कम कर दिया है, जो बदले में कर्नाटक के पश्चिमी घाट में उन पर निर्भर मांसाहारी जीव-जंतुओं को प्रभावित करता है।

- आक्रामक पौधे मूल वनस्पतियों के अस्तित्व को समाप्त कर सकते हैं और उन्हें विस्थापित कर सकते हैं, पारिस्थितिक संतुलन एवं जीव-जंतुओं की संचरण तथा प्रवासन को बाधित कर सकते हैं।

- नागरहोल, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य सहित कई वर्षावन परिसर आक्रामक प्रजातियों से पीड़ित हैं।

और पढ़ें: आक्रामक विदेशी प्रजातियाँ

तिरुवल्लुवर दिवस

साहित्य में तमिल संत तिरुवल्लुवर के योगदान को याद करने के लिये पोंगल के हिस्से के रूप में 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता था।

- माना जाता है कि संत तिरुवल्लुवर, जिन्हें वल्लुवर के नाम से भी जाना जाता है, मायलापुर (अब चेन्नई, तमिलनाडु का हिस्सा) में रहते थे। कहा जाता है कि वह पेशे से बुनकर और धर्म से जैन थे।

- उन्हें नैतिकता पर दोहों के संग्रह तिरुक्कुरल के लेखक के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है कि वह पेशे से बुनकर और धर्म से जैन थे।

और पढ़ें: तिरुवल्लुवर

रोडोडेंड्रोन (Rhododendron)

रोडोडेंड्रन, वृहत् काष्ठ पौधों की एक बड़ी प्रजाति है जिसमें लगभग 1,000 प्रजातियाँ शामिल हैं। इन पौधों की विशेषता उनके आकर्षक फूल हैं जो विभिन्न रंगों, जैसे- सफेद, गुलाबी, लाल, नारंगी और बैंगनी में खिलते हैं।

- भारतीय हिमालय क्षेत्र में रोडोडेंड्रन की कुल 87 प्रजातियाँ, 12 उप-प्रजातियाँ और 8 किस्में दर्ज की गई हैं।

- रोडोडेंड्रन आर्बोरियम (Rhododendron arboreum) नगालैंड का राजकीय पुष्प है। राज्य में पारंपरिक मान्यता यह है कि रोडोडेंड्रन की पंखुड़ियाँ खाने से किसी के गले में फँसी मछली की हड्डियाँ निकालने में मदद मिलती है।

- हालाँकि वृहत् स्तर पर निर्वनीकरण, प्राकृतिक आवास का विनाश और कीट-प्रजातियों पर आए संकट ने कई प्रजातियों को सुभेद्य स्थिति में ला दिया है।

और पढ़ें: रोडोडेंड्रन