तमिलनाडु में हाथियों का अवैध शिकार

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु में हाल ही में हुई हाथियों के अवैध शिकार की घटना ने वन्यजीव अपराध के पुनः उभरने की चिंता को फिर से जन्म दे दिया है, जो जंगली हाथियों के अस्तित्व के लिये एक खतरा बन गया है।

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अनुसार, हाथियों की आबादी 4,000 (वर्ष 2012) से घटकर <2,800 (वर्ष 2017) हो गई, लेकिन बाद में यह बढ़कर 3,000+ (वर्ष 2024) हो गई।

हाथियों के बारे में मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय:

- हाथी भारत का एक राष्ट्रीय धरोहर पशु है।

- वे मातृसत्तात्मक हैं, तथा मादाओं के नेतृत्व में समूहों में रहते हैं।

- वन पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन और स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण इन्हें "कीस्टोन प्रजाति" माना जाता है।

- पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर के रूप में, हाथी बीज प्रकीर्णन (Seed Dispersa) को सुगम बनाते हैं और अन्य प्रजातियों के लिये जल स्रोतों तक पहुँच बनाते हैं।

- प्रजातियाँ:

- एशियाई हाथी (Elephas Maximus)

- अफ्रीकी हाथी:

- अफ्रीकी सवाना हाथी (Loxodonta Africana)

- अफ्रीकी वन हाथी (Loxodonta Cyclotis)

- भारत में जनसंख्या:

- भारतीय हाथी एशियाई हाथियों की एक उप-प्रजाति है जो भारतीय उपमहाद्वीप के मूल निवासी हैं और सभी एशियाई हाथियों का लगभग 60% प्रतिनिधित्व करते हैं।

- वर्ष 2017 में की गई हाथी जनगणना के अनुसार, भारत में लगभग 29,964 हाथी हैं।

- कर्नाटक में हाथियों की संख्या सर्वाधिक थी, उसके बाद असम और केरल का स्थान था।

- संरक्षित क्षेत्रों की दृष्टि से सत्यमंगलम वन प्रभाग में हाथियों की संख्या सबसे अधिक है।

- खतरा:

- हाथीदाँत व्यापार, मानव-पशु संघर्ष, अंतर-राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी आदि।

- संरक्षण की स्थिति:

- प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय (CMS): परिशिष्ट I

- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I

- संबंधित पहल:

- भारत:

- प्रोजेक्ट एलीफेंट: भारत द्वारा हाथियों और उनके प्राकृतिक पर्यावासों की सुरक्षा के उद्देश्य से वर्ष 1992 में इसका शुभारंभ किया गया।

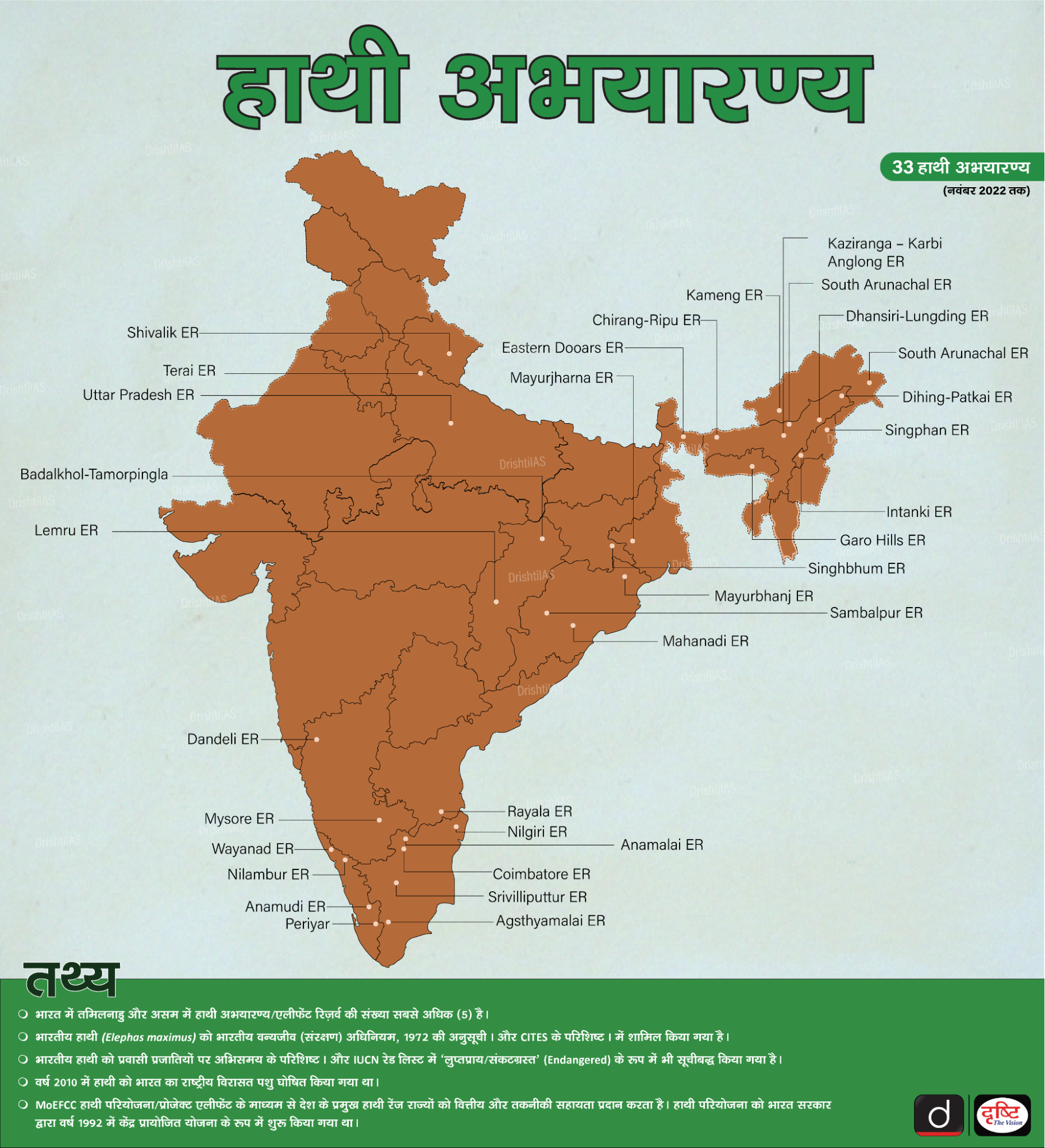

- हाथी रिज़र्व एवं गलियारे: वर्तमान में देश में 33 हाथी रिज़र्व और 150 हाथी गलियारे हैं।

- प्रोजेक्ट RE-HAB: इसका उद्देश्य हाथी और मानव के बीच होने वाले संघर्ष और साथ ही प्रतिकारात्मक घात की संभावनों को कम करने के उद्देश्य से मधुमक्खी का बाड़ संस्थापित कर हाथी-मानव संघर्ष की रोकथाम करना है।

- वैश्विक:

- विश्व हाथी दिवस: हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिये यह दिवस प्रतिवर्ष 12 अगस्त को मनाया जाता है।

- हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी (MIKE) कार्यक्रम: यह एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जिसके अंतर्गत एशिया और अफ्रीका में संरक्षण प्रयासों का समर्थन करने के लिये हाथियों की मृत्यु दर की प्रवृत्तियों को ट्रैक किया जाता है।

- भारत:

एशियाई और अफ्रीकी हाथियों में अंतर:

|

विशेषता |

एशियाई हाथी |

अफ्रीकी हाथी |

|

भौगोलिक सीमा |

दक्षिण एवं दक्षिण-पूर्व एशिया के 13 देश (भारत, श्रीलंका, म्याँमार आदि सहित) |

उप-सहारा अफ्रीका (सवाना और वर्षावन) |

|

आकार |

आकार में छोटा तथा आनुपातिक रूप से अधिक छोटे कर्ण |

आकार में अपेक्षाकृत बड़ा (पृथ्वी पर सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी) |

|

दाँत |

अधिकांश नरों के दंत होते हैं; मादा हाथी प्रायः या तो दंतरहित होती हैं या उनके अपेक्षाकृत छोटे दंत होते हैं |

नर और मादा दोनों के बड़े आकार के दंत होते हैं |

|

सूँड़/ट्रंक |

उनकी सूँड़ के सिरे पर केवल एक उँगली के समान प्रवर्द्ध होता है |

उनकी सूँड़ के सिरे पर दो उँगलियों के समान प्रवर्द्ध होता है |

|

त्वचा की बनावट |

चिकनी, अल्प गुलाबी वर्ण की चित्ती (डिपिगमेंटेशन) हो सकती हैं |

झुर्रीदार त्वचा जो नमी को धारित रखती है (शुष्क जलवायु के प्रति अनुकूलन) |

|

संरक्षण स्थिति (IUCN) |

संकटापन्न |

अफ्रीकी वन हाथी: गंभीर रूप से संकटापन्न अफ्रीकी सवाना हाथी: संकटापन्न |

नोट: हाथी रिज़र्वों के लिये विधिक संरक्षण का अभाव है, जब तक कि वे मौजूदा रिज़र्व वनों या संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत न आते हों।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. भारतीय हाथियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2020)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 और 2 उत्तर: (a) |

ज्योतिबा फुले

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

महान समाज सुधारक, दार्शनिक और लेखक ज्योतिबा फुले की जयंती 11 अप्रैल को मनाई गई।

ज्योतिबा फुले से संबंधित मुख्य तथ्य क्या हैं?

- परिचय: उनका जन्म 11 अप्रैल , 1827 को हुआ था और वह एक अग्रणी समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्राह्मणवादी रूढ़िवादिता का विरोध किया, दलितों और महिलाओं के अधिकारों की मांग की और भारत में अनेक सामाजिक न्याय आंदोलनों की शुरुआत की।

- प्रमुख योगदान:

- शैक्षिक सुधार: फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने वर्ष 1848 में भारत का पहला कन्या विद्यालय शुरू किया और बाद में पुणे में श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के लिये साँध्य विद्यालय (1855) शुरू किये।

- समाज सुधार:

- रूढ़िवादिता का विरोध: फुले ने जाति उत्पीड़न का विरोध किया, चिपलूणकर और तिलक जैसे ब्राह्मणवादी नेताओं की आलोचना की और शोषितों तथा महिलाओं के उत्थान के लिये अंग्रेज़ों का समर्थन किया।

- जाति-विरोधी आंदोलन: फुले ने जाति पदानुक्रम का उन्मूलन करने के लिये सत्यशोधक समाज (1873) की स्थापना की और गुलामगिरी में जाति उत्पीड़न की तुलना अमेरिकी गुलामी से की।

- वर्ष 1877 में कृष्णराव पांडुरंग भालेकर द्वारा शुरू किया गया मराठी साप्ताहिक समाचार पत्र, दीनबंधु, सत्यशोधक समाज के लिये एक अभिव्यक्ति मार्ग के रूप में कार्य करता था।

- 1857 विद्रोह की आलोचना: इसे ब्राह्मण शासन को पुनः स्थापित करने के लिये उच्च जाति के प्रयास के रूप में देखा गया।

- आर्थिक सुधार: जातिगत पदानुक्रम को समाप्त करने के लिये निम्न जातियों के लिये अनिवार्य शिक्षा और आर्थिक उत्थान की वकालत की।

- धार्मिक स्वतंत्रता: अपने सत्सार (सत्य का सार) में, फुले ने पंडिता रमाबाई के ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के अधिकार का बचाव किया ।

- कृषि सुधार: शेतकर्याचा असूड (Farmer’s Whip) में, ज्योतिराव फुले ने ब्रिटिश और ब्राह्मण नौकरशाही गठबंधन द्वारा शूद्र किसानों के शोषण की आलोचना की।

- तर्कवाद: सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक में उन्होंने एक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की वकालत की, जहाँ ईश्वर को एक प्रेमपूर्ण और तर्कसंगत निर्माता के रूप में देखा जाता है। इसने पारंपरिक पदानुक्रम को समाप्त कर दिया।

- प्रमुख प्रकाशन: तृतीया रत्न (वर्ष 1855), पोवाडा: छत्रपती शिवाजी राजे भोसले यांचा (वर्ष 1869), गुलामगिरी (वर्ष 1873), शेतकर्याचा असूड (वर्ष 1881)।

- प्रेरणा स्त्रोत: वे थॉमस पेन की पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन से प्रभावित थे और महिलाओं तथा निम्न जातियों की शिक्षा को सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने की कुंजी मानते थे।

- मान्यता: उन्हें 11 मई, 1888 को महाराष्ट्रीयन सामाजिक कार्यकर्त्ता विट्ठलराव कृष्णजी वांडेकर द्वारा महात्मा की उपाधि प्रदान की गई थी।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. सत्य शोधक समाज ने संगठित किया (2016) (a) बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन उत्तर: (c) |

भारत में ओलिव रिडले कछुए

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

एक अध्ययन के अनुसार हिंद महासागर में पाए जाने वाले ओलिव रिडले कछुए विश्व के प्राचीनतम कछुओं में से हैं।

- मुख्य निष्कर्ष: हिंद महासागर के ऑलिव रिडले पूर्व में जलवायु में हुए परिवर्तनों के बावजूद जीवित बचे रहे, जबकि अटलांटिक और प्रशांत महासागर क्षेत्र के कछुए लगभग 300,000-400,000 वर्ष पहले उनसे अलग हो गए थे।

- यह उस पूर्व मान्यता के विपरीत है जिसके अनुसार पनामा इस्तमुस के निर्माण के कारण मध्य अमेरिकी कछुए प्राचीनतम हैं।

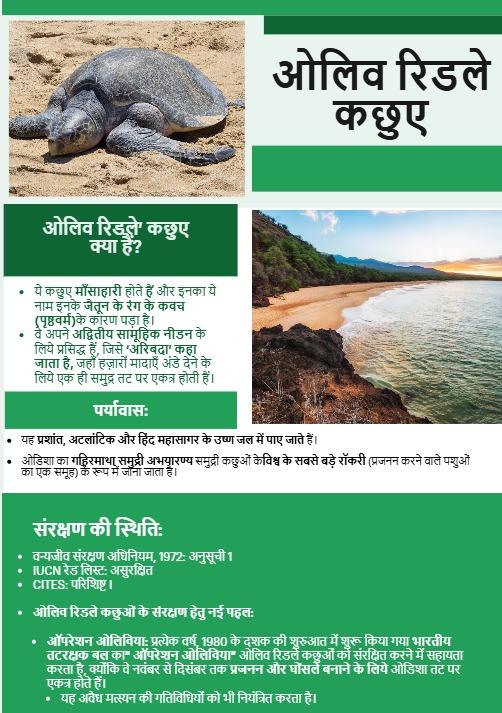

- ऑलिव रिडले (Lepidochelys olivacea): यह सरीसृप वर्ग और चेलोनीडी कुल से संबंधित है, यह समुद्री कछुओं की सबसे छोटी प्रजाति है, जो अपने जैतून अथवा भूरे-हरे रंग और हृदयाकार आवरण से पहचानी जाती है।

-

ऑलिव रिडले सर्वाहारी होते हैं और अरिबाडा नामक सामूहिक नीडन क्रिया करते हैं, जिसमें अनेकों मादा कछुए एक साथ नीडन करती हैं।

-

वे प्रशांत महासागर से भारतीय सागर में 9,000 किमी. तक प्रवास करते हैं, दिसंबर से मार्च के बीच 1-3 बार नीडन करते हैं तथा प्रत्येक समूह में लगभग 100 अंडे देते हैं।

-

- प्रमुख नीडन स्थल: ओडिशा का गहिरमाथा और रुशिकुल्या ओलिव रिडले कछुओं के लिये विश्व के सबसे बड़े नीडन स्थलों में से हैं। वर्ष 2024 में, इन नीडन स्थलों पर 1.3 मिलियन से अधिक कछुओं ने अंडे दिये, जो वर्ष 2023 में 1.15 मिलियन के पूर्व रिकॉर्ड से भी अधिक था।

- भारत में अन्य महत्त्वपूर्ण नीडन स्थलों में ओडिशा में देवी नदी का मुहाना और अंडमान द्वीप समूह शामिल हैं।

- खतरे: मत्स्यन के उपकरणों में बाईकैच, अवैध शिकार, पर्यावास का ह्रास और प्लास्टिक प्रदूषण। जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान और समुद्र के जल स्तर में होने वाली वृद्धि से नीडन और आहार उपलब्धता सीमित हो जाती है।

- संरक्षण स्थिति: वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 (अनुसूची 1), IUCN रेड लिस्ट (सुभेद्य), और CITES (परिशिष्ट I)

-

और पढ़ें: ओलिव रिडले कछुओं का सामूहिक नीडन

पनामा नहर

स्रोत: द हिंदू

अमेरिका और पनामा ने एक नए रक्षा और सुरक्षा समझौते का अधिकरण पूरा किया है जिसका उद्देश्य पनामा नहर पर चीन के बढ़ते प्रभुत्व को कम करना है।

- चीन पनामा नहर पर दो प्रमुख बंदरगाहों का संचालन करता है, जिससे वैश्विक नौ परिवहन पर चीनी प्रभाव के बारे में अमेरिका की चिंता बढ़ गई है, हालाँकि पनामा चीन का नियंत्रण होने से इनकार करता है।

- पनामा नहर: इस नहर का निर्माण मूलतः 1914 में हुआ था और इस पर अमेरिका का नियंत्रण था।

- वर्ष 1979 में नहर का नियंत्रण पनामा नहर आयोग को सौंप दिया गया, जो अमेरिका और पनामा की एक संयुक्त एजेंसी थी, और अंततः वर्ष 1999 में पूर्ण नियंत्रण पनामा को सौंप दिया गया।

- सामरिक महत्त्व: यह विश्व के सामरिक रूप से दो सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कृत्रिम जलमार्गों में से एक है, दूसरा स्वेज नहर है।

- यह पनामा के संकीर्ण इस्तमुस के माध्यम से अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है, जिससे अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच की दूरी लगभग 8,000 समुद्री मील कम हो जाती है।

- संचालन/कार्यप्रणाली: यह जहाज़ों को एक महासागर से दूसरे महासागर तक ले जाने के लिये जलपाश (Locks) और जल एलीवेटर की प्रणाली के उपयोग पर आधारित है।

- क्योंकि प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर की तुलना में थोड़ा अधिक ऊँचा (~ 20 सेमी) है इसलिये यह डिज़ाइन आवश्यक हो जाता है।

- ये जलपाश जलप्लावन (ऊँचाई बढ़ाने के लिये) अथवा अपवाहन (ऊँचाई में कमी के लिये) कर संचालित होते हैं और जहाज़ों को ऊपर उठाने या नीचे उतारने के लिये जल लिफ्ट के रूप में कार्य करते हैं।

और पढ़ें: पनामा नहर

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

सर्वोच्च न्यायालय ने माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत अपने बेटे को बेदखल करने की एक वरिष्ठ दंपति की याचिका को खारिज कर दिया।

- MWPSC अधिनियम (वरिष्ठ नागरिक अधिनियम) के बारे में: यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष और उससे अधिक) को, जो अपनी आय या संपत्ति से अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हैं, अपने बच्चों या कानूनी उत्तराधिकारियों से भरण-पोषण मांगने का अधिकार देता है।

- बच्चों या रिश्तेदारों का कानूनी तौर पर यह दायित्व है कि वे वृद्ध माता-पिता की सहायता करें ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

- इस अधिनियम के अंतर्गत भरण-पोषण संबंधी मामलों की सुनवाई के लिये विशेष न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित किये गए हैं।

- धारा 23(1) के तहत , यदि कोई वरिष्ठ नागरिक इस शर्त पर संपत्ति उपहार में देता है या हस्तांतरित करता है कि हस्तांतरितकर्त्ता बुनियादी देखभाल और सुविधाएँ प्रदान करेगा, तो शर्त का उल्लंघन होने पर हस्तांतरण रद्द किया जा सकता है।

- धारा 23(2) संपत्ति के हस्तांतरण के बाद भी उससे भरण-पोषण पाने का अधिकार सुनिश्चित करती है, बशर्ते कि नए मालिक को इस दायित्व की जानकारी हो।

- घरेलू हिंसा अधिनियम बनाम वरिष्ठ नागरिक अधिनियम: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (DV अधिनियम) महिलाओं को संयुक्त घर में रहने का अधिकार देता है, भले ही उनके पास संपत्ति का कोई स्वामित्व न हो। लेकिन वरिष्ठ नागरिक अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों को यह अधिकार देता है कि यदि उनके बच्चे या रिश्तेदार उनका भरण-पोषण करने में असफल रहते हैं या उन्हें संकट में डालते हैं तो वे उन्हें अपनी संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं।

- घरेलू हिंसा अधिनियम द्वारा प्रदत्त सुरक्षा अभी भी प्रभावी है, तथा महिलाओं के अपने घरों में रहने के अधिकारों को वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों के साथ सावधानीपूर्वक संतुलित किया जाना चाहिये।

और पढ़ें: वृद्धजनों के अधिकारों का संरक्षण

न्यू पंबन ब्रिज

स्रोत: हिंदुस्तान टाइम्स

प्रधानमंत्री ने भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल, नए पंबनब्रिज का उद्घाटन किया, जिससे रामेश्वरम और मुख्य भूमि भारत के बीच संपर्क बढ़ेगा।

- इसे रेल मंत्रालय के अधीन रेल विकास निगम लिमिटेड (RVNL) द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसे 100 वर्षों से अधिक समय तक चलने के लिये बनाया गया है।

- यह पाक जलडमरूमध्य में 2.07 किमी तक फैला है तथा इसने 1914 के पंबन ब्रिज की जगह ली है।

- इसमें 72.5 मीटर का ऊर्ध्वाधर लिफ्ट स्पान है जो जहाज़ के गुजरने के लिये 17 मीटर ऊपर उठता है।

- इसे दोहरी पटरियों के लिये डिज़ाइन किया गया , यह भारी, तेज़ ट्रेनों और सुचारू रेल-समुद्री समन्वय के अनुरूप है।

- यह गोल्डन गेट (अमेरिका), टॉवर (ब्रिटेन) और ओरेसंड (डेनमार्क और स्वीडन को जोड़ने वाले) पुलों जैसे विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त पुलों को जोड़ता है।

- इसे अशांत जल, चक्रवात और भूकंपीय गतिविधियों का सामना करने के लिये बनाया गया है।

- वर्ष 1964 की सुनामी के दौरान एक यात्री रेलगाड़ी पुराने पंबनब्रिज से बह गई थी, हालाँकि पुल ने स्वयं इस आपदा को सहन कर लिया था।

- पुराने पंबन पुल का निर्माण वर्ष 1911 में शुरू हुआ था और वर्ष 1914 में इसे यातायात के लिये खोल दिया गया था। यह भारत का पहला समुद्री पुल था जिसे व्यापार के लिये बनाया गया था।

और पढ़ें: कच्चातिवु द्वीप