अंतर्राष्ट्रीय संबंध

भारत-चीन संबंधों का उभरता परिदृश्य

यह संपादकीय 23/10/2024 को द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित “India-China agreement: Breaking a stalemate” पर आधारित है। इस लेख में देपसांग मैदानों और डेमचोक में पारस्परिक गश्त के अधिकारों को फिर से शुरू करने के लिये हाल ही में भारत-चीन समझौते की चर्चा की गई है, जो वर्ष 2020 के सीमा संकट के बाद पहली बड़ी सफलता है। हालाँकि यह प्रगति सीमित है, जो रूस के कज़ान में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में उनकी अगली बैठक के लिये आधार तैयार करेगी।

प्रिलिम्स के लिये:भारत और चीन, BRICS शिखर सम्मेलन, सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयव, इलेक्ट्रिक वाहन, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, गलवान घाटी, वास्तविक नियंत्रण रेखा, आसियान (ASEAN), ब्रह्मपुत्र, बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, हंबनटोटा पोर्ट, सेमीकंडक्टर मिशन, आपूर्ति शृंखला अनुकूल पहल मेन्स के लिये:भारत के लिये चीन का महत्त्व, भारत और चीन के बीच विवाद के प्रमुख क्षेत्र। |

भारत और चीन के बीच लद्दाख के देपसांग मैदानों एवं डेमचोक में पारस्परिक गश्त के अधिकारों को फिर से शुरू करने के लिये हाल ही में हुआ समझौता वर्ष 2020 के सीमा संकट के बाद पहली महत्त्वपूर्ण सफलता है। हालाँकि यह कूटनीतिक प्रगति सीमित है क्योंकि यह व्यापक सीमा विवाद को हल करने के बजाय केवल चीनी अतिक्रमणों के निवारण पर केंद्रित है, ऐसी रणनीतिक वार्ता उस समय हुई है जब भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति पाँच साल के पश्चात् रूस में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पहली औपचारिक वार्ता में शामिल हुए।

भारत के लिये चीन का क्या महत्त्व है?

- औद्योगिक कच्चे माल पर निर्भरता: सीमा पर तनाव के बावजूद, चीन वित्त वर्ष 2023-24 में 118.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय वाणिज्य (वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल) के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बनकर उभरा है।

- भारत महत्त्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और मध्यवर्ती वस्तुओं के लिये चीनी आयात पर बहुत अधिक निर्भर है।

- भारत के 70% से अधिक सक्रिय फार्मास्युटिकल अवयव (API) चीन से प्राप्त होते हैं, जिससे फार्मास्युटिकल उद्योग विशेष रूप से चीन पर निर्भर हो गया है।

- वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत ने चीन से 12 बिलियन अमेरीकी डॉलर से अधिक मूल्य के इलेक्ट्रॉनिक घटकों का आयात किया।

- वर्तमान में, भारत अपने लगभग 80% सौर उपकरणों के लिये आयात पर निर्भर है, जिसमें से 60% से अधिक आयात चीन द्वारा किया जाता है (पॉलिसी सर्किल ब्यूरो)।

- घरेलू विनिर्माण क्षमताएँ स्थापित करने के हाल के प्रयासों से इस निर्भरता को बहुत हद तक कम करने में वर्षों लगेंगे।

- प्रौद्योगिकी और डिजिटल अवसंरचना: सुरक्षा चिंताओं और ऐप प्रतिबंधों के बावजूद, चीनी प्रौद्योगिकी भारत के डिजिटल परिदृश्य को प्रभावित कर रही है।

- चीनी स्मार्टफोन निर्माता अभी भी 75% से अधिक सामूहिक बाज़ार हिस्सेदारी के साथ भारतीय बाज़ार पर हावी हैं (काउंटरपॉइंट रिसर्च)।

- प्रतिबंधों के बावजूद, महत्त्वपूर्ण दूरसंचार उपकरणों में प्रायः चीनी अवयव या तकनीक होती है। भारत के उभरते क्षेत्र जैसे इलेक्ट्रिक वाहन बहुत हद तक चीनी बैटरी तकनीक और अवयवों पर निर्भर हैं।

- निवेश और विशेषज्ञता: चीनी तकनीकी विशेषज्ञता भारतीय औद्योगिक विकास के लिये मूल्यवान बनी हुई है। चीनी कंपनियों के पास बुनियादी अवसंरचना के विकास और हाई-स्पीड रेल सिस्टम में महत्त्वपूर्ण अनुभव है, जिसे भारत विकसित करना चाहता है।

- कई भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को पर्याप्त चीनी निवेश प्राप्त हुआ है, जो उनके विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- वर्ष 2020 तक, भारत में 18 यूनिकॉर्न कंपनियों में 3,500 मिलियन अमेरीकी डालर से अधिक का चीनी निवेश शामिल था।

- कई भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स को पर्याप्त चीनी निवेश प्राप्त हुआ है, जो उनके विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- व्यापार मार्ग पर निर्भरता: भारत के व्यापार मार्ग और क्षेत्रीय संपर्क पहल प्रायः चीनी प्रभाव से टकराते हैं।

- दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के कई व्यापारिक साझेदारों के चीन के साथ मज़बूत आर्थिक संबंध हैं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP), हालाँकि भारत ने इससे बाहर रहने का विकल्प चुना, लेकिन यह क्षेत्रीय व्यापार संरचना में चीन की महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

- भारत का 55% से अधिक व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का जलडमरूमध्य से होकर गुज़रता है (विदेश मंत्रालय)।

- भारत के वाणिज्य के लिये महत्त्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग उन क्षेत्रों से होकर गुज़रते हैं जहाँ चीन की महत्त्वपूर्ण उपस्थिति है।

- दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के कई व्यापारिक साझेदारों के चीन के साथ मज़बूत आर्थिक संबंध हैं। क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP), हालाँकि भारत ने इससे बाहर रहने का विकल्प चुना, लेकिन यह क्षेत्रीय व्यापार संरचना में चीन की महत्त्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

भारत और चीन के बीच विवाद के प्रमुख क्षेत्र कौन-से हैं?

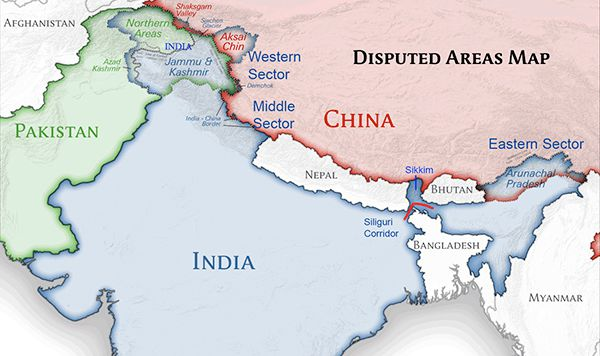

- सीमा विवाद और क्षेत्रीय दावे: 3,488 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) सबसे अधिक अस्थिर मुद्दा बनी हुई है, जहाँ प्रायः गतिरोध और घटनाएँ होती रहती हैं।

- गलवान घाटी में भीषण झड़प के बाद मई 2020 से भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच गतिरोध जारी है।

- चीन वर्तमान में अक्साई चिन में लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्ज़ा कर रहा है और अरुणाचल प्रदेश (जिसे वह दक्षिण तिब्बत कहता है) के 90,000 वर्ग किलोमीटर पर दावा करता है। (विदेश मंत्रालय)

- हाल ही में उपग्रह से प्राप्त चित्रों से पता चला है कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर ड्यूअल-यूज़ विलेज का निर्माण कर रहा है तथा महत्त्वपूर्ण सैन्य अवसंरचना का उन्नयन कर रहा है।

- आर्थिक असंतुलन और व्यापार घाटा: द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को चीन के साथ भारी व्यापार घाटे का सामना करना पड़ रहा है, जो वर्ष 2024 में 85 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा।

- पिछले 5 वर्षों में भारत को चीन के निर्यात में 9.61% की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है (द ऑब्ज़र्वेटरी ऑफ इकॉनोमिक कॉम्प्लेक्सिटी)।

- भारत ने चीनी उत्पादों के विरुद्ध एंटी-डंपिंग उपायों को लागू किया है, लेकिन फिर भी चीन लगातार आसियान (ASEAN) अंतर-व्यापार और द्विपक्षीय FTA के माध्यम से भारत में परोक्ष रूप से प्रवेश कर रहा है।

- जल संसाधन विवाद: भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के ऊपरी क्षेत्रों पर चीन का नियंत्रण है, जिसमें ब्रह्मपुत्र (यारलुंग त्सांगपो) भी शामिल है।

- चीन ने कई बाँधों का निर्माण किया है, जिनमें भूटान-भारत सीमा के निकट विशाल जांगमु बाँध और मेडॉग में विश्व की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना शामिल है।

- दोनों देशों के बीच कोई जल-साझाकरण संधि नहीं है तथा वर्ष 2017 में भारत और चीन की सीमा पर डोकलाम गतिरोध के बाद, चीन ने ब्रह्मपुत्र पर जलवायवीय डेटा जारी करना बंद कर दिया।

- साइबर खतरे: भारत में साइबर हमलों के लिये चीन सुर्खियों में रहा है। वर्ष 2022 में, चीन से जुड़े हैकर्स ने कथित तौर पर सात भारतीय विद्युत ऊर्जा केंद्रों को निशाना बनाया।

- वर्ष 2020 से अब तक 300 से अधिक चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। 5G तकनीक पर चिंताओं के कारण भारत के दूरसंचार बुनियादी अवसंरचना से Huawei और ZTE को प्रभावी रूप से बाहर कर दिया गया।

- सेंटिनलवन की एक हालिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2022 में AIIMS दिल्ली पर रैनसमवेयर हमला चीनी थ्रेट एक्टर ग्रुप ChamelGang द्वारा किया गया था।

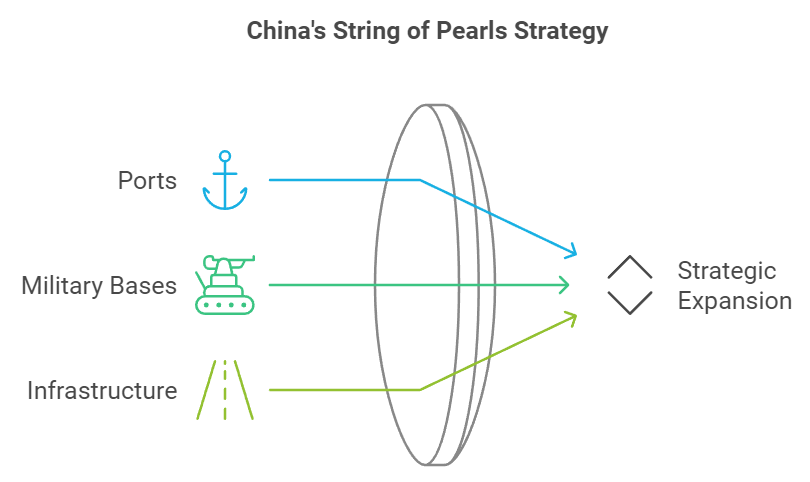

- क्षेत्रीय प्रभाव प्रतिस्पर्द्धा: चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशियेटिव में 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश पाकिस्तान (CPEC) में भारत के क्षेत्रीय प्रभाव को चुनौती दे रहा है।

- चीन ने पाकिस्तान, श्रीलंका, म्याँमार और मालदीव में हवाई अड्डे व बंदरगाह सुविधाएँ स्थापित की हैं। इसके अलावा नेपाल, भूटान और बांग्लादेश में चीनी आर्थिक प्रभाव काफी बढ़ गया है, जिससे भारत के चारों ओर "स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स" बन गई है।

- स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति सहित भारत की जवाबी पहल अभी भी अपने प्रारंभिक चरण में हैं।

- सामरिक गठबंधन और क्षेत्रीय साझेदारियाँ: परमाणु प्रौद्योगिकी और रक्षा उपकरणों को साझा करने सहित पाकिस्तान के साथ चीन का गहन सैन्य सहयोग भारत के लिये चिंता का विषय है।

- अमेरिका और विशेषकर क्वाड (QUAD: जिसमें मालाबार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं) के साथ भारत का बढ़ता गठबंधन चीन के लिये विरोध का कारण बन रहा है।

- वियतनाम के EEZ में भारत की तेल अन्वेषण परियोजनाओं को चीनी विरोध का सामना करना पड़ रहा है।

- भारत का लगभग 200 बिलियन डॉलर का व्यापार प्रतिवर्ष दक्षिण चीन सागर से होकर गुज़रता है। (ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन)

- हिंद महासागर में चीन की बढ़ती नौसैनिक उपस्थिति, जिसमें हंबनटोटा बंदरगाह जैसे पनडुब्बियों और अनुसंधान जहाज़ों की तैनाती शामिल है, भारत के लिये चिंता का विषय है।

- कूटनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मंच: संयुक्त राष्ट्र मंचों पर चीन द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को लगातार संरक्षण देने से भारत चिंतित है।

- SCO और BRICS जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रभाव के लिये प्रतिस्पर्द्धा तनाव उत्पन्न करती है। वैश्विक शासन सुधारों में भारत की भूमिका का चीन द्वारा विरोध जारी है।

- भारत की NSG सदस्यता और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट की आकांक्षाओं के प्रति चीन का विरोध जारी है।

चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- आर्थिक विविधीकरण और आत्मनिर्भरता: भारत को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर निर्भरता कम करने के लिये अपनी PLI योजना का विस्तार जारी रखना चाहिये।

- सेमीकंडक्टर मिशन (10 बिलियन अमेरीकी डॉलर का निवेश) जैसी पहलों के माध्यम से API, इलेक्ट्रॉनिक्स और सौर उपकरण जैसे प्रमुख क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

- महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी अंतरण और निवेश के लिये जापान, दक्षिण कोरिया तथा यूरोपीय संघ के देशों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिये।

- स्थानीय आपूर्ति शृंखला विकसित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिये MSME क्षेत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

- विश्व व्यापार संगठन का अनुपालन बनाए रखते हुए स्मार्ट संरक्षणवादी उपायों को लागू करना चाहिये।

- आयातों को प्रबंधित करने के लिये गुणवत्ता मानक और प्रमाणन प्रक्रियाएँ विकसित किये जाने चाहिये। विनिर्माण में घरेलू मूल्य संवर्द्धन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

- सामरिक सैन्य आधुनिकीकरण: LAC के साथ सैन्य बुनियादी अवसंरचना के विकास में तेज़ी लाने की आवश्यकता है, जिसमें 73 सामरिक सड़कें और उन्नत लैंडिंग ग्राउंड शामिल हैं।

- अक्तूबर 2024 तक 31 प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के बाद उपग्रह और ड्रोन प्रौद्योगिकी के माध्यम से निगरानी क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा।

- विशेष प्रशिक्षण और उपकरण अधिग्रहण के माध्यम से पर्वतीय युद्ध क्षमताओं को प्रबल किये जाने के साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया बलों का उन्नत करना एवं रसद क्षमताओं में सुधार करना शामिल है।

- क्षेत्रीय नेतृत्व संवर्द्धन: विकास सहायता और बुनियादी अवसंरचना परियोजनाओं में वृद्धि के माध्यम से पड़ोसी देशों के साथ साझेदारी को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

- BRI प्रभाव का मुकाबला करने के लिये BIMSTEC और हिंद महासागर RIM एसोसियेशन जैसी पहलों का विस्तार करने की आवश्यकता है।

- जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सप्लाई चेन रेज़ीलिएंस इनिशियेटिव जैसी पहलों के माध्यम से वैकल्पिक आपूर्ति शृंखला नेटवर्क विकसित किया जाना चाहिये। दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान-प्रदान बढ़ाने की भी आवश्यकता है।

- कूटनीतिक संलग्नता रणनीति: मूल हितों पर दृढ़ रहते हुए बहुविध माध्यमों से संवाद बनाए रखने की आवश्यकता है।

- SCO और BRICS जैसे बहुपक्षीय मंचों में भाग लेने के साथ ही QUAD भागीदारी को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। विशिष्ट चुनौतियों पर समान विचारधारा वाले देशों के साथ मुद्दा-आधारित गठबंधन विकसित किया जाना चाहिये। रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के लिये अमेरिका, चीन और रूस के साथ संबंधों को संतुलित किया जाना चाहिये।

- हाल के उदाहरणों में व्यापारिक संबंधों को बनाए रखते हुए राजनयिक माध्यमों से सीमा तनाव का सफल प्रबंधन शामिल है।

- आर्थिक उत्तोलन विकास: चीन के साथ वार्ता में भारतीय बाज़ार की शक्तियों का अभिनिर्धारण करना और उनका उपयोग करना चाहिये।

- यूके और यूरोपीय संघ के साथ FTA के माध्यम से भारतीय निर्यात के लिये वैकल्पिक बाज़ार विकसित किया जाना चाहिये।

- लाभकारी आर्थिक संबंधों को बनाए रखते हुए निवेशों का अन्वेषण करने के लिये नीतिगत फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है। PM गति शक्ति जैसी पहलों के माध्यम से वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की स्थिति को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।

- हाल की सफलताओं में चाइना+1 रणनीति के तहत तथा डिकॉप्लिंग पहलों के माध्यम से कुछ वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं को भारत की ओर पुनर्निर्देशित करना शामिल है।

- समुद्री रणनीति संवर्द्धन: हिंद महासागर क्षेत्र में नौसैनिक क्षमताओं और उपस्थिति को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

- सागरमाला परियोजना के माध्यम से बंदरगाह बुनियादी अवसंरचना और कनेक्टिविटी के विकास में तेज़ी लाने की आवश्यकता है।

- QUAD और ASEAN देशों के साथ समुद्री सहयोग बढ़ावा दिया जाना चाहिये। अरब सागर जैसे सामरिक जलमार्गों में निगरानी और मॉनीटरिंग क्षमताओं में सुधार किये जाने चाहिये।

निष्कर्ष:

देपसांग मैदानों व डेमचोक में पारस्परिक गश्त के अधिकारों को पुनः प्रारंभ करने के लिये भारत और चीन के बीच हाल ही में हुआ समझौता संवेदनशील सीमा स्थिति को स्थिर करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। भारत का चीन के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने के लिये आर्थिक विविधीकरण, सैन्य आधुनिकीकरण, क्षेत्रीय नेतृत्व और सामरिक जुड़ाव को मिलाकर एक बहुआयामी रणनीति पर कार्य करते रहना आवश्यक है।

|

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न: प्रश्न. भारत-चीन संबंधों की विशेषता सहयोग और टकराव दोनों है। इस संदर्भ में चर्चा कीजिये कि आर्थिक अंतर-निर्भरता भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत की विदेश नीति के निर्णयों को किस प्रकार प्रभावित करती है। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. कभी-कभी समाचारों में आने वाला 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (Belt and Road Initiative)' किसके मामलों के संदर्भ में आता है? (2016) (a) अफ्रीकी संघ उत्तर: (d) मेन्स:प्रश्न. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सी.पी.ई.सी.) को चीन की अपेक्षाकृत अधिक विशाल 'एक पट्टी एक सड़क' पहल के एक मूलभूत भाग के रूप में देखा जा रहा है। सी.पी.ई.सी. का एक संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कीजिये और भारत द्वारा उससे किनारा करने के कारण गिनाइये। (2018) |