भारत का परमाणु ऊर्जा रोडमैप

यह एडिटोरियल 15/04/2025 को हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित “India’s long pursuit of nuclear power” पर आधारित है। इस लेख में भारत की परमाणु ऊर्जा महत्त्वाकांक्षाओं और वास्तविक प्रगति के बीच के अंतर को उजागर किया गया है तथा 2047 तक 100,000 मेगावाट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये निजी भागीदारी एवं नवाचार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

प्रिलिम्स के लिये:भारत का परमाणु विकास क्रम, भारत स्मॉल रिक्टर, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, 2005 यूएस-भारत असैन्य परमाणु समझौता मेन्स के लिये:भारत के ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने में परमाणु ऊर्जा की भूमिका, भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे। |

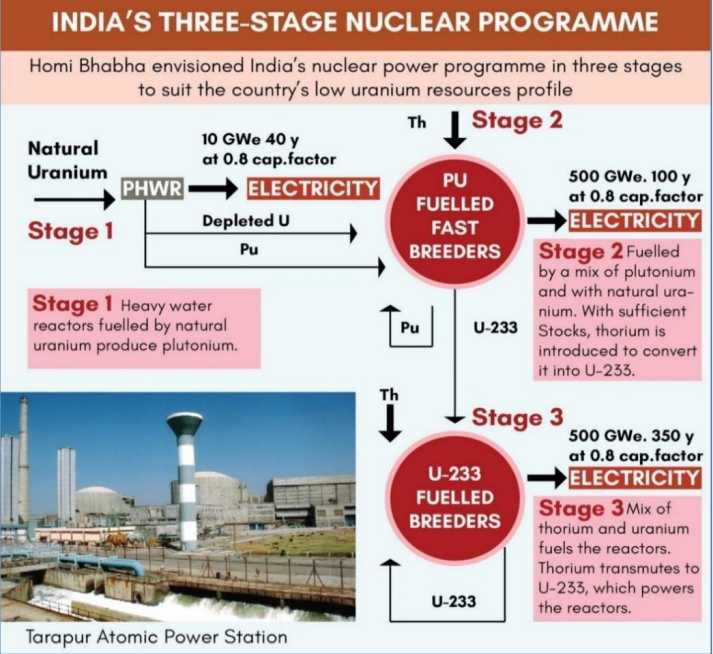

भारत का परमाणु विकास क्रम महत्त्वाकांक्षा और चुनौती दोनों को दर्शाती है, हाल ही में वित्त वर्ष 2026 के केंद्रीय बजट में वर्ष 2047 तक 100,000 मेगावाट परमाणु क्षमता का लक्ष्य रखा गया है, जो देश के औद्योगिक विकास एवं वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य दोनों के लिये महत्त्वपूर्ण है। होमी भाभा की वर्ष 1954 की दूरदर्शी तीन-चरणीय योजना के बावजूद, वास्तविक घोषित उपलब्धियाँ लगातार लक्ष्य से कम रही हैं, वर्तमान क्षमता केवल 8,180 MW है। भारत को अपनी प्रबल विद्युत ऊर्जा मांगों को पूरा करने और ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के लिये निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी, तकनीकी नवाचार और केंद्रित कार्यान्वयन के माध्यम से इस संबंध में प्रयासों को तीव्र करने की आवश्यकता है।

भारत के ऊर्जा परिवर्तन को आगे बढ़ाने और आर्थिक विकास को गति देने में परमाणु ऊर्जा की क्या भूमिका है?

- जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना और शुद्ध-शून्य लक्ष्य प्राप्त करना: जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और वर्ष 2070 तक अपने शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को पूरा करने की भारत की रणनीति में परमाणु ऊर्जा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

- वर्ष 2047 तक 100,000 मेगावाट परमाणु क्षमता के महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ, परमाणु ऊर्जा देश के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में आधारशिला बनने के लिये तैयार है।

- उदाहरण के लिये, सत्र 2031-32 तक भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8,180 मेगावाट से बढ़कर 22,480 मेगावाट हो जाएगी।

- ऊर्जा सुरक्षा और स्थिर आपूर्ति के लिये डाउनलोड: परमाणु ऊर्जा स्थिर, परमाणु ऊर्जा आपूर्ति प्रदान करने के लिये ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये नवीनतम नियम। ऊर्जा सुरक्षा और स्थिर आपूर्ति के लिये उत्प्रेरक: परमाणु ऊर्जा स्थिर, निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करके ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक अभिन्न अंग है।

- पवन और सौर जैसे नवीकरणीय स्रोतों के विपरीत, जो ऊर्जा के अस्थिर नवीकरणीय स्रोत हैं, परमाणु संयंत्र 24/7 संचालित हो सकते हैं, जिससे एक सुसंगत ऊर्जा उत्पादन सुनिश्चित होता है।

- चूँकि भारत की बिजली की मांग सालाना 6-8% की दर से बढ़ रही है, इसलिये परमाणु ऊर्जा ग्रिड को स्थिर करने में मदद करती है। सरकार सत्र 2031-32 तक 18 रिएक्टर जोड़ने की योजना बना रही है, जो बढ़ती मांग के बीच सतत् बिजली आपूर्ति बनाए रखने में परमाणु ऊर्जा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

- औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन के माध्यम से आर्थिक विकास: परमाणु ऊर्जा, इस्पात, एल्यूमीनियम और सीमेंट जैसे ऊर्जा-गहन उद्योगों में डीकार्बोनाइज़ेशन को सक्षम करके आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देती है।

- भारत स्मॉल रिक्टर (BSR) जैसी प्रौद्योगिकियों के माध्यम से विश्वसनीय कैप्टिव पावर प्रदान करके, परमाणु ऊर्जा कार्बन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने में औद्योगिक क्षेत्रों का समर्थन करती है।

- BSR परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी इसे और सुदृढ़ करती है, सरकार ने वर्ष 2033 तक ऊर्जा बुनियादी अवसंरचना में विविधता लाने और आधुनिकीकरण के लिये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) हेतु 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

- तकनीकी नवाचार और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना: परमाणु ऊर्जा तकनीकी नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देती है, विशेष रूप से फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBR) में प्रगति के माध्यम से।

- ये प्रौद्योगिकियाँ न केवल परमाणु दक्षता में सुधार करती हैं, बल्कि यूरेनियम पर निर्भरता कम करने की भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा रणनीति के अनुरूप भी हैं।

- प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR), जो वर्ष 2024 में कोर लोडिंग तक पहुँच जाएगा, थोरियम आधारित परमाणु ऊर्जा विकसित करने की दिशा में भारत की प्रगति का उदाहरण है।

- सामरिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियाँ और ऊर्जा कूटनीति: परमाणु ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देकर भारत की ऊर्जा कूटनीति को बढ़ाती है।

- वर्ष 2005 के अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते ने वैश्विक यूरेनियम बाज़ारों तक अभिगम को सक्षम किया है, जिससे भारत को अपने बढ़ते परमाणु रणनीति के लिये महत्त्वपूर्ण यूरेनियम आपूर्ति हासिल करने में मदद मिली।

- भारत और फ्राँस ने नेक्स्ट जनरेशन के परमाणु रिएक्टरों के विकास पर सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर शामिल हैं।

- रोज़गार सृजन और कौशल विकास: परमाणु ऊर्जा रोज़गार सृजन और कौशल विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो भारत की आर्थिक वृद्धि के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के विस्तार से निर्माण, संचालन, प्रबंधन और प्रौद्योगिकी विकास क्षेत्र में रोज़गार के अवसर उत्पन्न होते हैं।

- परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा की तुलना में प्रति यूनिट बिजली पर लगभग 25% अधिक रोज़गार का सृजन करती है, जबकि परमाणु उद्योग में काम करने वाले श्रमिक अन्य नवीकरणीय क्षेत्रों की तुलना में एक तिहाई अधिक (अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, 2005 के अनुसार) कमाते हैं।

- यह भविष्य की ऊर्जा मांगों को पूरा करने के लिये अपने औद्योगिक कार्यबल को बढ़ाने के भारत के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है।

- दूरदराज़ के क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन को समर्थन: परमाणु ऊर्जा विकेंद्रीकृत बिजली उत्पादन के लिये एक व्यवहार्य समाधान प्रदान करती है, विशेष रूप से दूरदराज़ और ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में।

- स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) अपने मॉड्यूलर डिज़ाइन के कारण ऐसे स्थानों के लिये आदर्श होते हैं, जो कारखाना-आधारित विनिर्माण और निर्माण हेतु न्यून समयसीमा की अनुमति देता है।

- औद्योगिक क्लस्टरों के निकट स्थापित किये जाने के लिये डिजाइन किये गए भारत स्मॉल रिएक्टर (BSR) न केवल इन क्षेत्रों की सेवा करेंगे, बल्कि संधारणीय स्थानीय ऊर्जा अर्थव्यवस्थाओं को भी बढ़ावा देंगे।

विश्व भर में परमाणु ऊर्जा की वर्तमान स्थिति क्या है?

- परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में: 1950 के दशक से बिजली उत्पादन के लिये विकसित परमाणु ऊर्जा, वर्तमान में वैश्विक बिजली का लगभग 9% योगदान देती है और यह न्यून कार्बन उत्सर्जन वाली विद्युत ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जो विश्व की न्यून कार्बन बिजली का लगभग एक चौथाई हिस्सा प्रदान करता है। यह स्वच्छ ऊर्जा और सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- मुख्य आँकड़े:

- विश्व स्तर पर 440 रिएक्टर संचालित हैं, जिनसे वर्ष 2023 तक 2602 TWh विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया गया।

- 14 देश अपनी बिजली का 25% से अधिक उत्पादन परमाणु ऊर्जा से करते हैं (फ्राँस~70%)

- शीर्ष उत्पादक: संयुक्त राज्य अमेरिका (779.2 TWh), चीन (406.5 TWh), फ्राँस (323.8 TWh)

- वर्ष 2025 में रिएक्टर निर्माण: लुफेंग 1 (चीन), लेनिनग्राड 2-4 (रूस)

- शटडाउन: डोएल 1 (बेल्जियम)

- उभरते परमाणु राष्ट्र: बांग्लादेश, तुर्की (पहले संयंत्र निर्माणाधीन)।

भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- परियोजना कार्यान्वयन की धीमी गति: यद्यपि भारत अपनी परमाणु क्षमता को महत्त्वपूर्ण रूप से बढ़ाने का लक्ष्य रखता है, फिर भी परियोजनाओं में काफी विलंब हुआ है।

- प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR), जिसका निर्माण वर्ष 2004 में शुरू हुआ था, वर्ष 2024 में ही कोर लोडिंग हासिल किया और वाणिज्यिक रूप से संचालन अभी भी बहुत विलंबित है।

- यह विलंब भारत के परमाणु लक्ष्यों– जैसे कि वर्ष 2047 तक 100,000 मेगावाट का लक्ष्य, को समय पर प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकता है, जो परियोजना प्रबंधन में अकुशलता को उजागर करता है।

- यूरेनियम आपूर्ति की बाधाएँ: परमाणु प्रौद्योगिकी में प्रगति के बावजूद, यूरेनियम आपूर्ति की बाधाएँ एक गंभीर चुनौती बनी हुई हैं।

- भारत का यूरेनियम उत्पादन सीमित है, वैश्विक उत्पादन में इसका योगदान केवल 1-2% है।

- वर्ष 2005 के अमेरिका-भारत असैन्य परमाणु समझौते ने अंतर्राष्ट्रीय यूरेनियम बाज़ारों तक पहुँच सुनिश्चित करके कुछ दबाव कम किया है, लेकिन भारत को अभी भी ईंधन के लिये बाह्य स्रोतों पर निर्भरता का सामना करना पड़ रहा है, जिससे भू-राजनीतिक जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

- इसके अलावा, आयातित यूरेनियम का उपयोग करने वाले रिएक्टरों को IAEA सुरक्षा उपायों का अनुपालन करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन घटकों का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिये किया जाए, जिससे भारत पर अनुपालन का अतिरिक्त बोझ पड़ता है।

- थोरियम उपयोग में तकनीकी अड़चनें: भारत का महत्त्वाकांक्षी त्रि-चरणीय परमाणु कार्यक्रम थोरियम आधारित रिएक्टरों पर निर्भर है, लेकिन द्वितीय और तृतीय चरण में प्रगति अवरुद्ध बनी हुई है।

- थोरियम में परिवर्तन के लिये आवश्यक फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBR) को लगातार तकनीकी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

- इस बीच, वर्ष 2003 में भारत की प्रस्तावित त्वरक-चालित सबक्रिटिकल प्रणाली (ADSS) अभी तक मूर्त रूप नहीं ले सकी है, जिससे थोरियम की ओर बदलाव में विलंब हो रहा है।

- वित्तीय बाधाएँ और निवेश चुनौतियाँ: परमाणु ऊर्जा से संबद्ध उच्च पूंजीगत लागत और वित्तीय बाधाएँ मिलकर इस क्षेत्र के विकास में बाधा डाल रही हैं।

- यद्यपि केंद्रीय बजट 2025-26 में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के लिये 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं, फिर भी परमाणु क्षेत्र को पर्याप्त निवेश आकर्षित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

- CEA (केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण) के अनुसार, भारत में एक PHW परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पूंजीगत लागत लगभग 117 मिलियन रुपए है।

- बड़े पैमाने पर परमाणु परियोजनाओं में लागत वृद्धि और विलंब को दूर करने के लिये वित्तपोषण प्रायः अपर्याप्त होता है।

- सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और सार्वजनिक धारणा: मज़बूत सुरक्षा प्रोटोकॉल के बावजूद, परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में सार्वजनिक धारणा एक महत्त्वपूर्ण बाधा बनी हुई है।

- फुकुशिमा आपदा जैसी घटनाओं ने परमाणु सुरक्षा के बारे में वैश्विक चिंताएँ बढ़ा दी हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में प्रतिरोध को बढ़ावा मिला है।

- यद्यपि भारत के संयंत्रों में विकिरण का स्तर वैश्विक सुरक्षा सीमा से काफी नीचे है, फिर भी जनता चिंतित है।

- उदाहरण के लिये, वर्ष 2014 में कुडनकुलम का विकिरण स्तर 0.081 माइक्रो-सीवर्ट से घटकर 0.002 माइक्रो-सीवर्ट हो गया है, लेकिन इससे परमाणु सुरक्षा पर जनता की आशंका पूरी तरह से दूर नहीं हुई है, जिससे भूमि अधिग्रहण और सामुदायिक समर्थन जटिल हो गया है।

- पर्यावरण एवं अपशिष्ट प्रबंधन मुद्दे: परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के लिये एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा बना हुआ है।

- यद्यपि भारत ने परमाणु अपशिष्ट के प्रबंधन के लिये प्रणालियाँ स्थापित की हैं, जिनमें साइट पर भंडारण के बाद दीर्घकालिक भंडारण भी शामिल है, फिर भी केंद्रीकृत अपशिष्ट भण्डारों की कमी चिंता का विषय बनी हुई है।

- भारत के परमाणु संयंत्र अपशिष्ट को भंडारण सुविधाओं में स्थानांतरित करने से पहले पाँच से सात वर्षों तक संग्रहीत रखते हैं, लेकिन प्रयुक्त ईंधन के दीर्घकालिक प्रबंधन का मुद्दा अभी भी अनसुलझा है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र की प्रभावशीलता और उत्पादकता बढ़ाने के लिये भारत क्या उपाय अपना सकता है?

- परियोजना अनुमोदन और कार्यान्वयन में तेज़ी: भारत को परमाणु परियोजनाओं के लिये अनुमोदन प्रक्रिया में तेज़ी लानी चाहिये और नियामक मंजूरी को सुव्यवस्थित करना चाहिये।

- एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली स्थापित करके, भारत विलंब को कम कर सकता है और परियोजना की समय-सीमा में सुधार कर सकता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वर्ष 2047 तक 100,000 मेगावाट का लक्ष्य बिना किसी बाधा के पूरा हो जाए।

- सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) का लाभ उठाने से भारत के परमाणु क्षेत्र में पूंजी और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।

- परमाणु ऊर्जा अधिनियम में संशोधन के माध्यम से निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करने से रिएक्टरों की तीव्र स्थापना के लिये अनुकूल वातावरण तैयार होगा।

- स्वदेशी प्रौद्योगिकी और अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना: स्वदेशी परमाणु प्रौद्योगिकी में भारी निवेश से विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं पर निर्भरता कम होगी और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

- स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) और फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों (FBR) में भारत की प्रगति को केंद्रित अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के साथ संपूरित किये जाने की आवश्यकता है।

- इससे तकनीकी बाधाओं को दूर करने तथा परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

- यूरेनियम अन्वेषण और आपूर्ति शृंखला को मज़बूत करना: यूरेनियम आपूर्ति की कमी को दूर करने के लिये, भारत को घरेलू यूरेनियम अन्वेषण और खनन परियोजनाओं में तेज़ी लानी चाहिये।

- जादुगुड़ा खदान में हाल ही में हुए अन्वेषण से परमाणु रिएक्टरों के लिये भंडार बढ़ाने का अवसर मिला है।

- अमेरिका, रूस एवं फ्राँस जैसे देशों के साथ संबंधों को गहरा करके, भारत दीर्घकालिक आपूर्ति अनुबंध हासिल कर सकता है और अगली पीढ़ी की परमाणु प्रौद्योगिकियों पर साझा अनुसंधान से लाभान्वित हो सकता है।

- इन साझेदारियों से स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टरों (SMR) के तेज़ी से अंगीकरण में मदद मिलेगी तथा परमाणु क्षेत्र में क्षमता निर्माण में तेज़ी आएगी।

- कुशल कार्यबल और क्षमता निर्माण पर ध्यान: भारत के परमाणु क्षेत्र की उत्पादकता बढ़ाने के लिये मानव पूंजी में निवेश करना महत्त्वपूर्ण है।

- परमाणु शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विस्तार करके, भारत उन्नत परमाणु रिएक्टरों के संचालन एवं प्रबंधन में सक्षम कुशल कार्यबल विकसित कर सकता है।

- वैश्विक संस्थानों के साथ सहयोग और परमाणु विश्वविद्यालयों की स्थापना से भावी पीढ़ियों को परमाणु ऊर्जा परिदृश्य की उभरती मांगों के प्रबंधन के लिये आवश्यक विशेषज्ञता से लैस किया जा सकेगा।

- परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का अनुकूलन: भारत को व्ययित ईंधन के संधारणीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये एक केंद्रीकृत परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा स्थापित करनी चाहिये।

- यद्यपि साइट पर भंडारण और दीर्घकालिक अपशिष्ट निपटान का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अपशिष्ट के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिये एक व्यापक समाधान संधारणीयता के लिये महत्त्वपूर्ण है।

- उन्नत पुनर्प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में निवेश से पर्यावरणीय जोखिम कम होंगे तथा परमाणु ऊर्जा की सार्वजनिक स्वीकृति में सुधार होगा।

निष्कर्ष:

परमाणु ऊर्जा भारत के स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण, ऊर्जा सुरक्षा और औद्योगिक डीकार्बोनाइज़ेशन लक्ष्यों के लिये महत्त्वपूर्ण है। वर्ष 2047 तक 100,000 मेगावाट का लक्ष्य हासिल करने और पेरिस समझौते और SDG7 (सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा) के साथ तालमेल बिठाने के लिये, भारत को परियोजना में विलंब एवं यूरेनियम की कमी को दूर करना होगा। भारत के विकास क्रम में परमाणु ऊर्जा की पूरी क्षमता का सदुपयोग करने के लिये रणनीतिक अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी और सार्वजनिक विश्वास महत्त्वपूर्ण होगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. स्वच्छ ऊर्जा का एक विश्वसनीय स्रोत होने के बावजूद, भारत में परमाणु ऊर्जा का कम उपयोग किया गया है। भारत में परमाणु ऊर्जा के विस्तार में प्रमुख चुनौतियों का परीक्षण कीजिये। |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रिलिम्सप्रश्न 1. भारत में, क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर ‘आई.ए.ई.ए. सुरक्षा उपायों’ के अधीन रखे जाते हैं, जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं रखे जाते? (2020) (a) कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और अन्य थोरियम का उत्तर: (b) मेन्सप्रश्न 1. ऊर्जा की बढ़ती हुई जरूरतों के परिप्रेक्ष्य में क्या भारत को अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम का विस्तार करना जारी रखना चाहिये? नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित तथ्यों एवं भयों की विवेचना कीजिये। (2018) |