इन्फोग्राफिक्स

शासन व्यवस्था

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना

प्रिलिम्स के लिये:प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मेन्स के लिये:प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के लाभ, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना संबंधी मुद्दे। |

चर्चा में क्यों?

अधिकांश अर्थशास्त्री सभी कृषि सब्सिडी को प्रत्यक्ष आय सहायता अर्थात् किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में बदलने की वकालत करते हैं।

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजना:

- उद्देश्य: इस योजना को लाभार्थियों तक सूचना एवं धन के तीव्र प्रवाह एवं वितरण प्रणाली में धोखाधड़ी को कम करने के लिये सहायता के रूप में परिकल्पित किया गया है।

- कार्यान्वयन: इसे भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी, 2013 को सरकारी वितरण प्रणाली में सुधार करने हेतु एक मिशन के रूप में शुरू किया गया था।

- महालेखाकार कार्यालय की सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (PFMS) के पुराने संस्करण यानी ‘सेंट्रल प्लान स्कीम मॉनीटरिंग सिस्टम’ को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिये एक प्लेटफॉर्म के रूप में चुना गया था।

- DBT के घटक: प्रत्यक्ष लाभ योजना के क्रियान्वयन के प्राथमिक घटकों में लाभार्थी खाता सत्यापन प्रणाली; RBI, NPCI, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के साथ एकीकृत, स्थायी भुगतान एवं समाधान मंच शामिल है (जैसे बैंकों के कोर बैंकिंग समाधान, RBI की निपटान प्रणाली और NPCI की आधार पेमेंट प्रणाली आदि)।

- DBT के तहत योजनाएँ: DBT के तहत 53 मंत्रालयों की 310 योजनाएँ हैं। कुछ महत्त्वपूर्ण योजनाएँ हैं:

- आधार अनिवार्य नहीं: DBT योजनाओं में आधार अनिवार्य नहीं है। चूंँकि आधार विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोगी है, इसलिये आधार को प्राथमिकता दी जाती है और लाभार्थियों को आधार के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।

DBT के लाभ:

- सेवाओं के कवरेज का विस्तार: एक मिशन-मोड दृष्टिकोण में, इसने सभी परिवारों के लिये बैंक खाते खोलने, सभी के लिये आधार का विस्तार करने और बैंकिंग तथा दूरसंचार सेवाओं के कवरेज को बढ़ाने का प्रयास किया।

- तत्काल और आसान मनी ट्रांसफर: इसने आधार पेमेंट ब्रिज बनाया ताकि सरकार से लोगों के बैंक खातों में तत्काल धन हस्तांतरण किया जा सके।

- इस दृष्टिकोण ने न केवल सभी ग्रामीण और शहरी परिवारों को सीधे अपने बैंक खातों में सब्सिडी प्राप्त करने के लिये विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत विशिष्ट रूप से जोड़ने की अनुमति दी, बल्कि आसानी से धन भी हस्तांतरित किया।

- वित्तीय सहायता: ग्रामीण भारत में, DBT ने सरकार को कम लेन-देन लागत वाले किसानों को प्रभावी ढंग से और पारदर्शी रूप से वित्तीय सहायता प्रदान करने की अनुमति दी है।

- वित्त का हस्तांतरण और सामाजिक सुरक्षा: शहरी भारत में, PM आवास योजना और LPG पहल योजना पात्र लाभार्थियों को धन हस्तांतरित करने के लिये DBT का सफलतापूर्वक उपयोग करती है। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएँँ और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये DBT आर्किटेक्चर का उपयोग करते हैं।

- नए अवसरों का द्वार: मैला ढोने वालों के पुनर्वास के लिये स्वरोज़गार योजना (Self Employment Scheme for Rehabilitation of Manual Scavengers- SRMS) जैसे पुनर्वास कार्यक्रमों के तहत DBT नए अवसर प्रदान करता है जो समाज के सभी वर्गों की सामाजिक गतिशीलता को सक्षम बनाता है।

DBT से संबंधित चुनौतियाँ:

- अभिगम्यता का अभाव: नामांकन करने का प्रयास करने वाले नागरिकों द्वारा सामना की जाने वाली सबसे प्रमुख समस्याओं में से एक नामांकन केंद्रों तक पहुँच/निकटता की कमी, अनुपलब्धता, या नामांकन के लिये ज़िम्मेदार अधिकारियों/संचालकों की अनियमित उपलब्धता आदि है।।

- सुविधाओं की कमी: अभी भी कई ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्र हैं, जिनमें बैंकिंग सुविधा एवं सड़क संपर्क नहीं है। वित्तीय साक्षरता की भी आवश्यकता है जो लोगों में जागरूकता बढ़ाएगी।

- अनिश्चितताएँ: आवेदनों को स्वीकार करने और आगे बढ़ाने में देरी जैसी समस्या है। आवश्यक दस्तावेज़ीकरण और उसमें पाई गई त्रुटियों/समस्याओं को प्राप्त करने में कठिनाई होती है।।

- प्रक्रिया में व्यवधान: DBT के माध्यम से उनके बैंक खातों में धन प्राप्त करने के संदर्भ में सबसे प्रमुख मुद्दों में से एक भुगतान कार्यक्रम में व्यवधान है।

- व्यवधान के कारण आधार विवरण में वर्तनी की त्रुटियांँ, लंबित KYC, बंद या निष्क्रिय बैंक खाते, आधार और बैंक खाते के विवरण में बेमेल आदि हो सकते हैं।

- लाभार्थियों की कमी: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), तेलंगाना सरकार के रायथु बंधु और आंध्र प्रदेश के वाईएसआर रायथु भरोसा सहित विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) योजनाएँ पटाईदार किसानों तक नहीं पहुँचती हैं, यानी पट्टे की भूमि पर खेती करने वालों तक नहीं पहुँचती हैं।

आगे की राह

- नवोन्मेष का व्यवस्थितकरणः नवोन्मेष प्रणाली को सशक्त बनाना कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होगी।

- यह भारत की आबादी की विविध ज़रूरतों को पूरा करने और संतुलित, न्यायसंगत तथा समावेशी विकास सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- उपलब्धता: विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं में नागरिकों के लिये नामांकन केंद्रों तक पहुँच बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है।

- सभी के लिये एक सामान्य निकाय: लाभार्थियों को उनके मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिये सभी स्तरों- राज्य, ज़िला और ब्लॉक में सभी DBT योजनाओं के लिये एक सामान्य शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना।

- पट्टे पर देना (लीजिंग): वैसे किसान जिनके पास अपनी जमीन है अथवा वे जिन्होंने पट्टे पर ले रखा है, को समेकित जोत पर संचालन करने में मदद कर सकता है, साथ ही मालिकों को अपनी भूमि के नुकसान संबंधी ज़ोखिम के बिना गैर-कृषि रोज़गार में भी मदद करता है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना के माध्यम से सरकारी प्रदेय व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, किन्तु इसकी अपनी सीमाएँ भी हैं। टिप्पणी कीजिये।(2022) |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

जैव विविधता और पर्यावरण

एशिया में जलवायु स्थिति, 2021

प्रिलिम्स के लिये:एशिया में वर्ष 2021 में जलवायु की स्थिति, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, ESCAP, आकस्मिक बाढ़, चक्रवात, समुद्र के स्तर में वृद्धि, ला नीना, मैंग्रोव मेन्स के लिये:बढ़ती आपदा से संबंधित मुद्दे और आवश्यक कदम |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organization- WMO) और एशिया एवं प्रशांत के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक व सामाजिक आयोग (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific- ESCAP) द्वारा एशिया में जलवायु की स्थिति 2021 रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।

रिपोर्ट के निष्कर्ष:

- वर्ष 2021 में एशिया में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं में बाढ़ और चक्रवात 80% का योगदान था।

- प्राकृतिक आपदाओं के कारण वर्ष 2021 में एशियाई देशों को 35.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तीय नुकसान हुआ। बाढ़ "मानवीय और आर्थिक क्षति के मामले में एशिया में अब तक की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली" घटना थी।।

- इससे पता चला कि ऐसी आपदाओं का आर्थिक प्रभाव पिछले 20 वर्षों के औसत की तुलना में अधिक है।

- भारत को बाढ़ के कारण कुल 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ और देश को जून तथा सितंबर 2021 के बीच मानसून के मौसम में भारी वर्षा और फ्लैश फ्लड (अचानक आई बाढ़) का सामना करना पड़ा।

- इन घटनाओं के परिणामस्वरूप लगभग 1,300 लोग मारे गए और इससे फसलों और संपत्तियों को नुकसान पहुँचा।

- इस संबंध भारत एशियाई महाद्वीप में चीन के बाद दूसरे स्थान पर था।

- इसी तरह चक्रवातों से भी काफी आर्थिक क्षति हुई जिसमें सबसे ज़्यादा क्षति भारत (4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर) को हुई और इसके बाद चीन (3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और जापान (2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का स्थान है।

- इसके अतिरिक्त, 2021 में, देश के विभिन्न हिस्सों में आंँधी और आकाशीय बिजली से लगभग 800 लोगों की जान चली गई।।

- वर्ष 2021 के दौरान भारत में ≥ 34 समुद्री मील की अधिकतम वायु की गति वाले पाँच चक्रवावों (ताउते, यास, गुलाब, शाहीन, जवाद) ने भारत को प्रभावित किय।

- इसके अतिरिक्त वर्ष 2021 में देश के विभिन्न हिस्सों में आंँधी और आकाशीय बिजली से लगभग 800 लोगों की जान गई थी।

- वर्ष 2021 के दौरान भारत में ≥ 34 समुद्री मील की अधिकतम वायु की गति वाले पाँच चक्रवावों (ताउते, यास, गुलाब, शाहीन, जवाद) ने भारत को प्रभावित किय।

- अरब सागर और क्यूरोशियो धारा का तेज़ी से गर्म होना:

- अरब सागर और क्यूरोशियो धारा के तेज़ी से गर्म होने के कारण, ये क्षेत्र औसत वैश्विक समुद्री सतही तापमान की तुलना में तीन गुना तेज़ी से गर्म हो रहे हैं।

- महासागर के गर्म होने से समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है चक्रवात की दिशा और महासागर की धाराओं का पैटर्न बदल सकता है।

- महासागर की ऊपरी सतह का गर्म होना महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह संवहन धाराओं, वायु , चक्रवातों आदि के रूप में वातावरण को प्रत्यक्ष रुप से प्रभावित करता है।

- महासागर का नितल, वातावरण को प्रत्यक्ष रुप स प्रभावित नहीं करता है।

- अरब सागर इस संदर्भ में अद्वितीय है क्योंकि यह वायुमंडलीय टनल और ब्रिज के माध्यम से अतिरिक्त ऊष्मा को ग्रहण करने का माध्यम है और विभिन्न महासागरों से मिश्रित गर्म जल भी इसमें आकर मिलता है।

- लेकिन क्यूरोशियो धारा प्रणाली में उष्णकटिबंधीय जलसतह से गर्म जल ग्रहण करती है और इससे इसका तापमान बढ़ जाता है।

- अरब सागर और क्यूरोशियो धारा के तेज़ी से गर्म होने के कारण, ये क्षेत्र औसत वैश्विक समुद्री सतही तापमान की तुलना में तीन गुना तेज़ी से गर्म हो रहे हैं।

- ला नीना:

- पिछले दो वर्ष ला नीना से प्रभावित थे और इस दौरान भारत में स्थापित दबाव पैटर्न उत्तर से दक्षिण की ओर शिफ्ट हो जाता है, जो यूरेशिया और चीन से परिसंचरण को संचालित करता है।

- यह भारत के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा पैटर्न का कारण बन सकता है, विशेष रूप से दक्षिणी प्रायद्वीप में, जहाँ पूर्वोत्तर मानसून आता है। पिछले वर्ष की अधिकता ला नीना दबाव पैटर्न से संबंधित थी।

- अनुकूलन में निवेश:

- जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये भारत को वार्षिक 46.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी (जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% है)।

- आम तौर पर GDP की तुलना अनुकूलन में निवेश करने के लिये किसी देश की क्षमता को दर्शाती है।

- कुछ अनुकूलन प्राथमिकताएँ जिनके लिये उच्च निवेश की आवश्यकता होती है, उनमें लचीला बुनियादी ढाँचा, शुष्क भूमि कृषि में सुधार, लचीली जल बुनियादी ढाँचा, बहु-जोखिम प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और प्रकृति-आधारित समाधान शामिल हैं।

- भारत के तटीय राज्यों के लिये, जहाँ चक्रवात के बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है, प्रकृति-आधारित समाधान महत्त्वपूर्ण हैं जैसे मैंग्रोव की रक्षा से चक्रवातों के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है।

- जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने के लिये भारत को वार्षिक 46.3 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी (जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 1.7% है)।

- अनुकूलन निधि:

- भारत के पास अलग से अनुकूलन निधि नहीं है, लेकिन यह वित्त कृषि, ग्रामीण और पर्यावरण क्षेत्रों की कई योजनाओं में अंतर्निहित है।

- उदाहरण के लिये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार योजना जैसी प्रमुख परियोजनाओं, जिनका वर्ष 2020 में 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिक बजट था, को आपदा-प्रवण क्षेत्रों में अनुकूलन को संबोधित करना चाहिये।

- इसके बजट का लगभग 70% प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में जाने और लचीले बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिये चिह्नित किया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न (PYQ)प्रश्न. उच्च तीव्रता वाली वर्षा के कारण शहरी बाढ़ की आवृत्ति वर्षों से बढ़ रही है। शहरी बाढ़ के कारणों पर चर्चा करते हुए ऐसी घटनाओं के दौरान जोखिम को कम करने की तैयारी के तंत्र पर प्रकाश डालिये। (2016) प्रश्न. 'जलवायु परिवर्तन' एक वैश्विक समस्या है। जलवायु परिवर्तन से भारत कैसे प्रभावित होगा? भारत के हिमालयी और तटीय राज्य जलवायु परिवर्तन से कैसे प्रभावित होंगे? (2017) |

स्रोत: डाउन टू अर्थ

सामाजिक न्याय

नई चेतना-पहल बदलाव की

प्रिलिम्स के लिये:नई चेतना अभियान, कुदुम्बश्री मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मेन्स के लिये:नई चेतना अभियान, कुदुम्बश्री मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका, लिंग आधारित हिंसा के कारण, लिंग आधारित हिंसा को समाप्त करने के उपाय |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में शहरी विकास मंत्रालय ने "नई चेतना-पहल बदलाव की" लिंग आधारित भेदभाव के खिलाफ समुदाय-नेतृत्व वाला राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है।

- केरल ने भी इसी प्रकार की पहल कुदुम्बश्री मिशन के तहत अभियान शुरू किया।

नई चेतना-पहल बदलाव की, अभियान

- परिचय:

- यह चार सप्ताह का अभियान है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को हिंसा को पहचानने और रोकने एवं उन्हें उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिये तैयार करना है।

- गतिविधियाँ 'लैंगिक समानता और लिंग आधारित हिंसा' के विषय पर केंद्रित होंगी।

- लक्ष्य:

- यह एक वार्षिक अभियान होगा जो प्रत्येक वर्ष विशिष्ट लैंगिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस वर्ष अभियान का लक्ष्य लिंग आधारित हिंसा है।

- कार्यान्वयन एजेंसी:

- यह अभियान सभी राज्यों द्वारा नागरिक समाज संगठनों (Civil Society Organisations- CSO) के भागीदारों के सहयोग से लागू किया जाएगा और राज्यों, ज़िलों एवं ब्लॉकों सहित सभी स्तरों पर सक्रिय रूप से क्रियान्वित किया जाएगा, जिसमें विस्तारित समुदाय के साथ सामुदायिक संस्थानों को शामिल किया जाएगा।।

- महत्त्व:

- अभियान हिंसा के मुद्दों को स्वीकार करने, पहचानने और संबोधित करने हेतु ठोस प्रयास करने के लिये सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों को एक साथ लाएगा।

- अभियान हिंसा के मुद्दों को स्वीकार करने, पहचानने और संबोधित करने हेतु ठोस प्रयास करने के लिये सभी संबंधित विभागों एवं हितधारकों को एक साथ लाएगा।

कुदुम्बश्री मिशन

- यह केरल सरकार के राज्य गरीबी उन्मूलन मिशन (State Poverty Eradication Mission- SPEM) द्वारा कार्यान्वित गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम है।

- मलयालम भाषा में कुदुम्बश्री नाम का अर्थ है 'परिवार की समृद्धि'। यह नाम 'कुदुम्बश्री मिशन' या SPEM के साथ-साथ कुदुम्बश्री सामुदायिक नेटवर्क का प्रतिनिधित्त्व करता है।

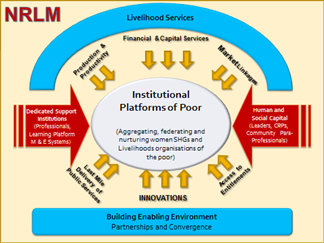

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

- परिचय:

- इसे "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (Deendayal Antyodaya Yojana-National Rural Livelihood Mission- DAY-NRLM)" के रूप में जाना जाता है।

- यह जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है।

- सरकार ने प्रोफेसर राधाकृष्ण समिति की सिफारिश को स्वीकार कर वित्त वर्ष 2010-11 में "स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY)" को "राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM)" में पुनर्गठित किया।

- उद्देश्य:

- इस योजना का उद्देश्य देश में ग्रामीण गरीब परिवारों हेतु कौशल विकास और वित्तीय सेवाओं तक बेहतर पहुँच के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर ग्रामीण गरीबी को कम करना है।

- उप- योजनाएँ

- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना:

- कृषि-पारिस्थितिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिये जो महिला किसानों की आय में वृद्धि करते हैं और उनकी इनपुट लागत और जोखिम को कम करते हैं, यह मिशन महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (MKSP) को लागू कर रहा है।।

- स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना:

- यह अपनी गैर-कृषि आजीविका रणनीति के भाग के रूप में DAY-NRLM स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY) कार्यान्वित कर रहा है।

- SVEP का उद्देश्य स्थानीय उद्यमों की स्थापना के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमियों का समर्थन करना है।

- AGEY को अगस्त 2017 में शुरू किया गया था, जो दूरदराज़ के ग्रामीण गाँवों को जोड़ने के लिये सुरक्षित, सस्ती और सामुदायिक निगरानी वाली ग्रामीण परिवहन सेवाएँ प्रदान करता है।

- यह अपनी गैर-कृषि आजीविका रणनीति के भाग के रूप में DAY-NRLM स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP) और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY) कार्यान्वित कर रहा है।

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजनाा:

- दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDUGKY) का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं के प्लेसमेंट से जुड़े कौशल का निर्माण करना और उन्हें अर्थव्यवस्था के अपेक्षाकृत उच्च मजदूरी वाले रोजगार क्षेत्रों में रखना है।

- ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान:

- 31 बैंकों और राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में, ग्रामीण युवाओं को लाभकारी स्वरोजगार लेने के लिये कुशल बनाने के लिये ग्रामीण स्वरोजगार संस्थानों (RSETIs) को सहायता प्रदान कर रहा है।

- महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना:

लिंग आधारित हिंसा के प्रमुख कारण:

- सामाजिक/राजनीतिक/सांस्कृतिक कारक:

- भेदभावपूर्ण सामाजिक, सांस्कृतिक या धार्मिक मानदंड और प्रथाएंँ महिलाओं और लड़कियों को हाशिए पर डालती हैं और उनके अधिकारों का सम्मान करने में विफल रहती हैं।।

- लैंगिक रूढ़ियों का उपयोग अक्सर महिलाओं के खिलाफ हिंसा को सही ठहराने के लिये किया जाता है। सांस्कृतिक मानदंड अक्सर यह तय करते हैं कि पुरुष आक्रामक, नियंत्रित और प्रमुख हैं, जबकि महिलाएंँ विनम्र, अधीन हैं, और प्रदाताओं के रूप में पुरुषों पर भरोसा करती हैं। ये मानदंड दुरुपयोग की संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं।

- परिवार, सामाजिक और सांप्रदायिक संरचनाओं का पतन और परिवार के भीतर बाधित भूमिकाएं अक्सर महिलाओं और लड़कियों को जोखिम में डालती हैं और सुरक्षा और निवारण के लिये तंत्र और अवसरों को सीमित करती हैं।

- व्यक्तिगत बाधाएँ:

- सामाजिक कलंक, अलगाव और सामाजिक बहिष्कार का खतरा या डर तथा आने वाले समय में अपराधी, समुदाय, या अधिकारियों के हाथों गिरफ्तारी, हिरासत में लिये जाना, दुर्व्यवहार और सज़ा हिंसा का शिकार होने की धमकी या डर शामिल है।

- मानवाधिकारों के बारे में जानकारी का अभाव।

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के प्रभाव:

- यह महिलाओं के स्वास्थ्य के सभी पहलुओं- शारीरिक, यौन और प्रजनन, मानसिक और व्यावहारिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार यह उन्हें उनकी पूरी क्षमता का एहसास होने से वंचित करता है।

- हिंसा और संबंधित धमकी महिलाओं की सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों के कई रूपों में सक्रिय तथा समान रूप से भाग लेने की क्षमता को प्रभावित करती है।

- कार्यस्थल पर उत्पीड़न और घरेलू हिंसा का कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी तथा उनके आर्थिक सशक्तीकरण पर प्रभाव पड़ता है।

- यौन उत्पीड़न महिलाओं के शैक्षिक अवसरों और उपलब्धियों को सीमित करता है।

लिंग आधारित हिंसा को खत्म करने के लिये आवश्यक कदम:

- लिंग आधारित हिंसा (Gender Based Violence- GBV) को समाज, सरकार और व्यक्तियों के सामूहिक प्रयासों से समाप्त किया जा सकता है।

- लिंग आधारित हिंसा को पहचानने और पीड़ितों की पहचान कर उससे संबंधित आवश्यक कदम उठाने के लिये स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित करना पीड़ितों की सहायता करने के सबसे महत्त्वपूर्ण तरीकों में से एक है।

- GBV को दृश्यमान बनाने, विज्ञापन समाधानों, नीति-निर्माताओं को सूचित करने और जनता को कानूनी अधिकारों के बारे में शिक्षित करने और GBV को पहचानने और इसे रोकने के लिये मीडिया एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

- शिक्षा: स्कूल, GBV को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित पाठ्यक्रम, यौन शिक्षा, स्कूल परामर्श कार्यक्रम और स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा हिंसा को रोका जा सकता है।

- कई अध्ययनों से पता चला है कि GBV को रोकने के लिये इसकी पहचान, समाधान और संबंधित कार्यप्रणाली में सभी समुदायों को शामिल करना इसे रोकने के बेहतर तरीकों में से एक है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. हमें देश में महिलाओं के प्रति यौन-उत्पीड़न के बढ़ते हुए दृष्टांत दिखाई दे रहे हैं। इस कुकृत्य के विरूद्ध विद्यमान विधिक उपबंधों के होते हुए भी, ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस संकट से निपटने के लिये कुछ नवाचारी उपाय सुझाइए। (2014) |

स्रोत: द हिंदू

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

चौथा भारत-फ्राँस वार्षिक रक्षा संवाद

प्रिलिम्स के लिये:चौथा भारत-फ्राँस वार्षिक रक्षा संवाद, भारत-फ्राँस सैन्य अभ्यास, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। मेन्स के लिये:भारत के हितों पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियों तथा राजनीति का प्रभाव, भारत-फ्राँस संबंध |

चर्चा में क्यों?

हाल ही में चौथी भारत-फ्राँस रक्षा वार्ता, भारत में आयोजित की गई।

प्रमुख बिंदु:

- रक्षा औद्योगिक सहयोग:

- दोनों ही देशों ने 'मेक इन इंडिया' पर बल देने के साथ रक्षा औद्योगिक सहयोग पर चर्चा की।

- इस वार्ता के दौरान द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और रक्षा औद्योगिक सहयोग के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई।

- सैन्य सहयोग:

- दोनों देशों ने भावी सैन्य सहयोग की समीक्षा की, जिसमें हाल के वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

- इन्होंने कई "रणनीतिक मुद्दों और हिंद-प्रशांत क्षेत्र पर ध्यान देने के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने हेतु एक साथ काम करने की प्रतिबद्धता दिखाई ।

- हिंद महासागर क्षेत्र:

- इस वार्ता के दौरान IOR (हिंद महासागर क्षेत्र) में समुद्री चुनौतियों के आलोक में आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई।

- फ्राँस ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने और इस क्षेत्र मे फ्राँसीसी रणनीति के संदर्भ में भारत की भूमिका पर प्रकाश डाला।

- फ्राँस, हिंद महासागर आयोग (IOC) और हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी (IONS) का वर्तमान अध्यक्ष है और दोनों ही देश इन मंचों पर सहयोगी भूमिका में हैं।

भारत-फ्राँस सामरिक संबंध:

- पृष्ठभूमि:

- जनवरी 1998 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद फ्राँस उन पहले देशों में से एक था जिसके साथ भारत ने ‘रणनीतिक साझेदारी’ पर हस्ताक्षर किये थे।

- वर्ष 1998 में परमाणु हथियारों के परीक्षण के भारत के फैसले का समर्थन करने वाले बहुत कम देशों में से फ्राँस एक था।

- रक्षा सहयोग: दोनों देशों के बीच मंत्रिस्तरीय रक्षा वार्ता आयोजित की जाती है।

- तीनों सेनाओं द्वारा नियमित समयांतराल पर रक्षा अभ्यास किया जाता है; अर्थात्

- अभ्यास शक्ति (स्थल सेना)

- अभ्यास वरुण (नौसेना)

- अभ्यास गरुड़ (वायु सेना)

- हाल ही में भारतीय वायु सेना (IAF) में फ्रेंच राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान को शामिल किया गया है।

- भारत ने वर्ष 2005 में एक प्रौद्योगिकी-हस्तांतरण व्यवस्था के माध्यम से भारत के मझगाँव डॉकयार्ड में छह स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के निर्माण के लिये एक फ्राँसीसी कंपनी के साथ अनुबंध किया।

- दोनों देशों ने पारस्परिक ‘लॉजिस्टिक्स सपोर्ट एग्रीमेंट’ (Logistics Support Agreement- LSA) के प्रावधान के संबंध में समझौते पर भी हस्ताक्षर किये।

- यह समझौता नियमित पोर्ट कॉल के साथ-साथ मानवीय सहायता और आपदा राहत (HADR) के अंतर्गत अन्य देशों के युद्धपोतों, सैन्य विमानों एवं सैनिकों के लिये ईंधन, राशन, उपकरणों रखरखाव तथा आपूर्ति की सुविधा में मदद करेगा।

- तीनों सेनाओं द्वारा नियमित समयांतराल पर रक्षा अभ्यास किया जाता है; अर्थात्

- हिंद महासागर क्षेत्र: साझा सामरिक हित:

- फ्राँस को अपनी औपनिवेशिक क्षेत्रीय संपत्ति जैसे- रीयूनियन द्वीप और हिंद महासागर के भारतीय क्षेत्र पर पड़ने वाले इसके प्रभावों की रक्षा करने की आवश्यकता है।

- हाल ही में फ्राँस हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) का 23वाँ सदस्य बन गया है।

- यह पहली बार है कि कोई ऐसा देश जिसकी मुख्य भूमि हिंद महासागर में नहीं है और उसे IORA की सदस्यता प्रदान की गई है।

- आतंकवाद विरोधी: फ्राँस ने आतंकवाद पर वैश्विक सम्मेलन के लिये भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। दोनों देश एक नए ‘नो मनी फॉर टेरर’ - फाइटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आयोजन का भी समर्थन करते हैं।

- फ्राँस द्वारा भारत का समर्थन: फ्राँस भी कश्मीर को लेकर भारत का लगातार समर्थन कर रहा है जबकि पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों में हाल के दिनों में कमी देखी गई है और चीन का दृष्टिकोण संदेहास्पद रहा है।

- द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंध:

- भारत-फ्राँस प्रशासनिक आर्थिक और व्यापार समिति (India-France Administrative Economic and Trade Committee- AETC) द्विपक्षीय व्यापार तथा निवेश को और बढ़ावा देने के साथ-साथ आर्थिक ऑपरेटरों के लाभ के लिये बाजार पहुँच के मुद्दों के समाधान को गति देने के तरीकों का आकलन करने एवं खोजने हेतु एक उपयुक्त ढाँचा प्रदान करती है।

- अप्रैल 2000 से जून 2022 तक 10.31 बिलियन अमेरिकी डॉलर के संचयी निवेश के साथ फ्राँस भारत में 11वाँ सबसे बड़ा विदेशी निवेशक है, जो उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade- DPIIT) द्वारा प्रदान किये गए आँकड़ों के अनुसार भारत में कुल FDI प्रवाह का 1.70% है।।

- फ्राँस के भारत को होने वाले कुल निर्यात में एयरोनॉटिक्स की हिस्सेदारी 50% है। भारत से फ्राँसीसी आयात में भी साल-दर-साल 39% (2019 की तुलना में 7%) की वृद्धि हुई है।

- वैश्विक एजेंडा:

- जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, नवीकरणीय ऊर्जा, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी, आदि:

- जलवायु परिवर्तन को सीमित करने और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को विकसित करने के लिये संयुक्त प्रयास किये गए हैं।

- दोनों देश साइबर सुरक्षा और डिजिटल प्रौद्योगिकी पर एक रोड मैप पर सहमत हुए हैं।

- अंतरिक्ष:

- फ्राँस ने वर्ष 2025 के लिये निर्धारित भारत के वीनस मिशन का हिस्सा बनने पर सहमति व्यक्त की है।

- ISRO के वीनस उपकरण, VIRAL (Venus Infrared Atmospheric Gases Linker) को रूसी और फ्राँसीसी एजेंसियों द्वारा सह-विकसित किया गया है।

आगे की राह:

- फ्राँस, जिसने अमेरिका के साथ अपने गठबंधन के ढाँचे के भीतर रणनीतिक स्वायत्तता की मांग की थी और भारत, जिसने स्वतंत्र विदेश नीति को महत्त्व दिया है, अनिश्चित काल के लिये नए गठबंधन के निर्माण में स्वाभाविक भागीदार हैं।

- फ्राँस वैश्विक मुद्दों पर यूरोप के साथ गहरे जुड़ाव का मार्ग भी खोलता है, विशेषकर ब्रेक्ज़िट (BREXIT) के कारण इस क्षेत्र में अनिश्चितता के बाद यह स्थिति उत्पन्न हुई।

- यह संभावना व्यक्त की गई कि फ्राँस, जर्मनी और जापान जैसे अन्य समान विचारधारा वाले देशों के साथ नई साझेदारी वैश्विक मंच पर भारत के प्रभाव के लिये कहीं अधिक परिणामी साबित होगी।

स्रोत: द हिंदू