भारतीय राजव्यवस्था

न्यायिक स्थानांतरण और इन-हाउस इन्क्वायरी

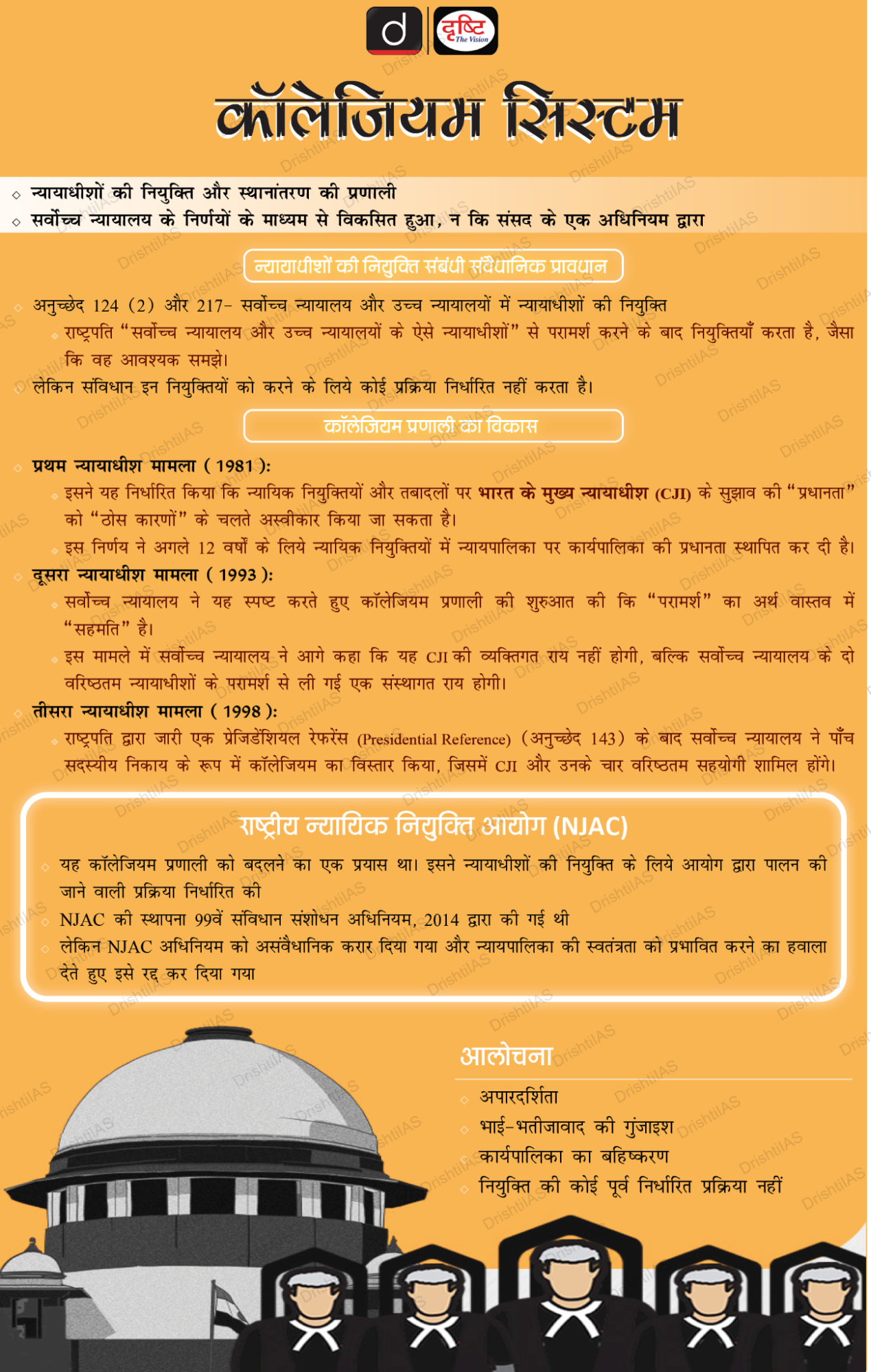

प्रिलिम्स के लिये:कॉलेजियम प्रणाली, इन-हाउस इन्क्वायरी प्रक्रिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश मेन्स के लिये:भारत में न्यायिक स्थानांतरण, इन-हाउस इन्क्वायरी और महाभियोग प्रक्रिया के बीच तुलना, न्यायिक नैतिकता और सत्यनिष्ठा |

स्रोत: द हिंदू

चर्चा में क्यों?

सर्वोच्च न्यायालय (SC) कॉलेजियम ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की सिफारिश की है। यह निर्णय उनके आवास पर "जले हुए नोटों की बोरियाँ" मिलने के आरोपों के तहत लिया गया है।

- इसके साथ ही, घटना की गहन जाँच के लिये भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) संजीव खन्ना द्वारा एक इन-हाउस इन्क्वायरी प्रक्रिया शुरू की गई।

- यह कदम न्यायिक जीवन के मूल्यों के पुनर्स्थापन को कायम रखता है, न्यायिक अखंडता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

भारत में न्यायिक स्थानांतरण की प्रक्रिया क्या है?

- संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान का अनुच्छेद 222 राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश के आधार पर किसी न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार देता है।

- चाहे यह पहला स्थानांतरण हो या बाद का, न्यायाधीश की सहमति आवश्यक नहीं है।

- मुख्य न्यायाधीश और कॉलेजियम की भूमिका: मुख्य न्यायाधीश स्थानांतरण प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं और उनकी राय निर्णायक होती है।

- किसी न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश नहीं) को स्थानांतरित करने के लिये, मुख्य न्यायाधीश स्थानांतरित करने वाले उच्च न्यायालय और प्राप्तकर्त्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है तथा संबंधित न्यायाधीश के निष्पादन से परिचित एक या अधिक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के सुझावों पर विचार करता है।

- मुख्य न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिये, प्रस्ताव की समीक्षा CJI द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों के साथ मिलकर की जाती है, जो सामूहिक रूप से कॉलेजियम का गठन करते हैं।

- अंतिम निर्णय लेते समय कॉलेजियम न्यायाधीश के व्यक्तिगत पहलुओं, जैसे स्वास्थ्य स्थिति और स्थान संबंधी प्राथमिकताओं पर भी विचार करता है।

- कार्यपालिका की भूमिका: केंद्रीय कानून मंत्री कॉलेजियम की सिफारिश को प्रधानमंत्री के पास भेजते हैं, जो राष्ट्रपति को स्थानांतरण को मंजूरी देने की सलाह देते हैं।

- अनुमोदन के बाद, न्याय विभाग भारत के राजपत्र में स्थानांतरण को अधिसूचित करता है, और संबंधित राज्यों के मुख्य न्यायाधीशों और मुख्यमंत्रियों को सूचित किया जाता है।

- स्थानांतरण का महत्त्व: कार्यभार और विशेषज्ञता में संतुलन बनाकर उच्च न्यायालयों में न्यायिक दक्षता को अनुकूलित करने में सहायता करना।

- यह लंबे कार्यकाल से उत्पन्न होने वाले अनुचित प्रभाव या पूर्वाग्रह को रोकता है तथा निष्पक्षता और न्यायिक कदाचार के बारे में चिंताओं को दूर करके जनता के विश्वास को बनाए रखने में मदद करता है।

इन-हाउस इन्क्वायरी क्या है?

- इन-हाउस इन्क्वायरी: सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1999 में इन-हाउस इन्क्वायरी प्रक्रिया शुरू की थी। इसकी शुरुआत सी. रविचंद्रन अय्यर बनाम न्यायमूर्ति ए.एम. भट्टाचार्य मामले (वर्ष 1995) से हुई थी, जिसमें महाभियोग (संविधान के अनुच्छेद 124 और 218) की सीमा से नीचे के न्यायिक कदाचार से निपटने के लिये किसी तंत्र के अभाव को उज़ागर किया गया था।

- पाँच सदस्यीय समिति ने वर्ष 1997 में इन-हाउस इन्क्वायरी रूपरेखा का प्रस्ताव रखा, जिसे औपचारिक रूप से वर्ष 1999 में अपनाया गया।

- अतिरिक्त ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश 'एक्स' बनाम रजिस्ट्रार जनरल, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (2014) में इस प्रक्रिया की पुनः पुष्टि की गई और न्यायिक जाँच के लिये आंतरिक प्रक्रिया का विवरण दिया गया।

- प्रक्रिया: आंतरिक जाँच अथवा इन-हाउस इन्क्वायरी प्रक्रिया तब शुरू होती है जब किसी न्यायाधीश के खिलाफ शिकायत मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति को प्राप्त होती है, यह आवश्यक नहीं है कि यह संसद से शुरू हो।

- यदि मामला विश्वसनीय पाया जाता है तो मुख्य न्यायाधीश संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रारंभिक जाँच किये जाने का निर्देश दे सकता है।

- इस रिपोर्ट के आधार पर, यदि गहन जाँच की आवश्यकता होती है, तो मुख्य न्यायाधीश तीन सदस्यीय समिति (दो मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश) का गठन करता है।

- समिति नैसर्गिक न्याय सुनिश्चित करते हुए जाँच करती है, जिससे न्यायाधीश को अनुक्रिया करने का अवसर प्राप्त होता है। CJI को सौंपी जाने वाली अंतिम रिपोर्ट में इसका विवरण देना आवश्यक होता है कि क्या आरोप पुष्ट हैं और क्या उन्हें हटाया जाना चाहिये।

- यदि कदाचार लघु है, तो न्यायाधीश को चेतावनी दी जा सकती है या सलाह दी जा सकती है, तथा रिपोर्ट को गोपनीय रखा जा सकता है (लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज किया जा सकता है)।

- यदि कदाचार गंभीर सिद्ध हो जाता है, तो न्यायाधीश को इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने का निर्देश दिया जा सकता है।

- इनकार करने पर न्यायाधीश को न्यायिक कर्तव्यों से मुक्त किया जा सकता है, और यदि आवश्यक हो तो मुख्य न्यायाधीश महाभियोग की अनुशंसा कर सकते हैं।

न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन क्या है?

पढ़ने हेतु यहाँ क्लिक कीजिये: न्यायिक जीवन के मूल्यों का पुनर्स्थापन

आंतरिक जाँच बनाम सांविधानिक महाभियोग

|

पहलू |

आंतरिक जाँच तंत्र |

सांविधानिक महाभियोग |

|

आधार |

सर्वोच्च न्यायालय के प्रस्तावों के आधार पर (1999) |

संविधान का अनुच्छेद 124(4) (सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जाना) और 218 (उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाया जाना) |

|

प्रयोज्यता |

महाभियोग सीमा से निम्न स्तर का न्यायिक कदाचार |

केवल “सिद्ध कदाचार अथवा असमर्थता” के लिये |

|

द्वारा शुरू किया गया |

सी.जे.आई., उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति |

संसद सदस्य |

|

प्रक्रिया प्रकार |

आंतरिक, गोपनीय न्यायिक तंत्र |

संसदीय और सार्वजनिक प्रक्रिया |

|

परिणाम |

त्यागपत्र/सेवानिवृत्ति की सलाह, चेतावनी अथवा अनुशंसा |

राष्ट्रपति आदेश द्वारा पद से हटाया जाना |

|

संसद की भूमिका |

कोई संलिप्तता नहीं |

दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता |

|

पारदर्शिता |

न्यायिक गरिमा की रक्षा हेतु गोपनीय प्रक्रिया |

सार्वजनिक और मीडिया-दृश्य प्रक्रिया |

|

अंतिम प्राधिकारी |

भारत के मुख्य न्यायाधीश |

भारत के राष्ट्रपति (संसद में मतदान के पश्चात् प्रधानमंत्री के परामर्श पर) |

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत में न्यायाधीशों के लिये आंतरिक जाँच की प्रक्रिया क्या है? न्यायिक कदाचार का इसमें किस प्रकार प्रावधान किया गया है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रिलिम्स:प्रश्न. भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं? (a) केवल 1 उत्तर: (c) मेन्स:प्रश्न. भारत में उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

सकल स्थिर पूंजी निर्माण

प्रिलिम्स के लिये:पूंजीगत व्यय, सकल स्थायी पूंजी निर्माण, सकल घरेलू उत्पाद, 8वाँ वेतन आयोग, सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड मेन्स के लिये:निरंतर कम होता निजी पूंजीगत व्यय और जीडीपी पर इसका प्रभाव, आर्थिक विकास में सकल स्थिर पूंजी निर्माण की भूमिका |

स्रोत:बिज़नेस लाइन

चर्चा में क्यों?

भारत के सकल स्थायी पूंजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation- GFCF) में निजी पूंजीगत व्यय (Capex) की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 24 में घटकर 33% हो गई जो गत दशक में निम्नतम है।

सकल स्थायी पूंजी निर्माण क्या है?

- GFCF: इसे "निवेश" के रूप में भी विनिर्दिष्ट किया जाता है। GFCF एक विशिष्ट अवधि में किसी अर्थव्यवस्था की स्थायी पूंजी परिसंपत्तियों (निपटानक के बाद निवेश) में निवल वृद्धि को संदर्भित करता है।

- इसमें बुनियादी ढाँचे, मशीनरी, उपकरण और अन्य संधारणीय परिसंपत्तियों में किया जाने वाला निवेश शामिल है जो दीर्घकालिक आर्थिक विकास में योगदान देते हैं।

- यह सकल पूंजी निर्माण (GCF) का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें स्टॉक (इन्वेंट्री) में परिवर्तन और मूल्यवान वस्तुओं (सोना, रत्न और बहुमूल्य रत्न आदि) का निवल अधिग्रहण भी शामिल है।

- महत्त्व: भारत के मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका 30% योगदान है, जो इसे निजी अंतिम उपभोग व्यय के बाद दूसरा सबसे बड़ा घटक बनाता है।

- GFCF आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह इससे प्रत्यक्ष रूप से GDP और उत्पादकता बढ़ती है तथा साथ ही जीवन स्तर में सुधार होता है।

- यह पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन और नवाचार में सहायता के साथ आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देता है।

- व्यापारिक विश्वास के सूचक के रूप में GFCF, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में, भविष्य की आर्थिक क्षमता और समग्र उत्पादन क्षमता को दर्शाता है।

- GFCF आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह इससे प्रत्यक्ष रूप से GDP और उत्पादकता बढ़ती है तथा साथ ही जीवन स्तर में सुधार होता है।

- GFCF रुझान: वित्त वर्ष 2015 से वित्त वर्ष 2024 की अवधि में GFCF में 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर (CAGR) दर्ज की गई।

- हालाँकि, GFCF की वृद्धि वित्त वर्ष 2023 के 20% से घटकर वित्त वर्ष 2024 में 9% होने के साथ वित्त वर्ष 2023 से विकास की गति मंद हुई है।

- GFCF में गिरावट के कारण: वित्त वर्ष 24 में GFCF में निजी पूंजीगत व्यय की हिस्सेदारी घटकर 33% रह गई, क्योंकि गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं में संकुचन हुआ, जिससे GFCF में समग्र गिरावट आई।

- वैश्विक मंदी और भारतीय उत्पादों की कमज़ोर निर्यात मांग से उत्पादन क्षमता में निवेश कम हो गया है, जबकि वस्त्र जैसे कुछ क्षेत्रों का चीन के सस्ते आयातों के प्रवाह के कारण घरेलू विस्तार प्रभावित हुआ है।

- वित्त वर्ष 24 में परिचालन से पूंजीगत व्यय अनुपात में नकदी प्रवाह बढ़कर 1.6 गुना हो गया (वित्त वर्ष 14-20 में 1.3 गुना से)।

- हालाँकि, नई परिसंपत्तियों में निवेश करने के बजाय, कंपनियों ने ऋण चुकौती को प्राथमिकता दी, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय और GFCF में गिरावट आई।

- GFCF में गिरावट के निहितार्थ: GFCF में गिरावट उत्पादक क्षमता और रोज़गार सृजन को सीमित करके दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बाधित करती है।

- इससे बुनियादी ढाँचे के विकास में विलंब होता है, निजी क्षेत्र की भागीदारी कम होती है, तथा निवेशकों का विश्वास कमज़ोर होता है, जिससे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) हतोत्साहित हो सकता है।

- GFC में गिरावट से सार्वजनिक व्यय पर अत्यधिक निर्भरता बढ़ती है, जो स्थायी नहीं है और इससे नवाचार, प्रतिस्पर्द्धात्मकता और समावेशी विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है।

निजी पूंजीगत व्यय और GFCF को पुनर्जीवित करने के लिये क्या किया जा सकता है?

- घरेलू उपभोग को बढ़ावा देना: ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार 8 वें वेतन आयोग को लागू करना तथा मनरेगा मज़दूरी में वृद्धि करना, ताकि ग्रामीण व्यय और समग्र मांग को बढ़ावा दिया जा सके।

- उच्च प्रयोज्य आय व्यवसायों को उत्पादन क्षमता में निवेश करने के लिये प्रोत्साहित करेगी, जिससे पूंजीगत व्यय और GFCF में वृद्धि होगी।

- निर्यात और आयात को मज़बूत करना: भारतीय व्यवसायों को वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत करने, पूंजी निर्माण और निवेश को बढ़ावा देने के लिये UK और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौतों (FTA) को अंतिम रूप देना।

- चीनी आयातों का मुकाबला करने के लिये पारंपरिक उद्योगों (जैसे, कपड़ा, खिलौने) को ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के साथ एकीकृत करके पुनर्जीवित करना ताकि बाज़ार तक पहुँच का विस्तार किया जा सके। घरेलू निर्माताओं की रक्षा और MSME पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिये चीनी स्टील पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाना।

- निजी क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार: वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता और दीर्घकालिक आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिये अनुसंधान एवं विकास में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने हेतु 1 लाख करोड़ रुपए के नवाचार कोष (बजट 2024-25) को क्रियान्वित करना।

- औद्योगिक अवसंरचना: निजी निवेश को आकर्षित करने के लिये आतिथ्य क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करना।

- सतत् विकास: जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने तथा निजी निवेश आकर्षित करने के लिये सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड के माध्यम से हरित वित्त को बढ़ावा देना।

- सतत् औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिये कार्बन ट्रेडिंग प्रोत्साहन और सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल को बढ़ावा देना , जिससे अंततः उच्च GFCF और निजी पूंजीगत व्यय को बढ़ावा मिलेगा।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न: सकल स्थायी पूंजी निर्माण में गिरावट भारत में दीर्घकालिक आर्थिक विकास को कैसे प्रभावित करती है? |

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्नप्रश्न. किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में कर में कमी निम्नलिखित में से किसको दर्शाती है? (2015)

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये: (a) केवल 1 उत्तर: (a) मेन्स:प्रश्न 1. "सुधारोत्तर अवधि में सकल-घरेलू-उत्पाद (जी.डी.पी.) की समग्र संवृद्धि में औद्योगिक संवृद्धि दर पिछड़ती गई है।" कारण बताइए। औद्योगिक-नीति में हाल में किये गए परिवर्तन औद्योगिक संवृद्धि दर को बढ़ाने में कहाँ तक सक्षम हैं ? (2017) |

भारतीय अर्थव्यवस्था

सांसदों के वेतन में वृद्धि बनाम कर्मचारियों के वेतन में स्थिरता

प्रिलिम्स के लिये:संसद सदस्य, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, SDG 10, खाद्य मुद्रास्फीति, ई-श्रम पोर्टल, 8वाँ वेतन आयोग मेन्स के लिये:आर्थिक असमानताएँ और वेतन स्थिरता, न्यूनतम वेतन कानून और वेतन सूचकांक |

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

चर्चा में क्यों?

केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से पूर्वव्यापी प्रभाव से संसद सदस्यों (MP) के वेतन और पेंशन में 24% की वृद्धि की अधिसूचना जारी की है।

- भारत रोज़गार रिपोर्ट (IER) 2024 में बढ़ते आर्थिक विभाजन को उज़ागर किया गया है, जो भारत की कार्यशील आबादी की वास्तविक आय में स्थिरता और गिरावट को दर्शाता है।

नोट: सांसदों का वेतन बढ़ाकर 1.24 लाख रुपए प्रति माह, दैनिक भत्ता 2,500 रुपए और पेंशन 31,000 रुपए प्रति माह कर दी गई।

सांसदों का वेतन कैसे संशोधित किया जाता है?

- कानूनी ढाँचा: वर्ष 2018 से, सांसदों के वेतन और पेंशन को अलग से संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता के बजाय लागत मुद्रास्फीति सूचकांक (CII) के आधार पर प्रति पाँच वर्ष में संशोधित किया जाता है।

- यह समायोजन तंत्र वित्त अधिनियम, 2018 के तहत स्थापित किया गया था, जिसने संसद सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम, 1954 में संशोधन किया था।

- लागत मुद्रास्फीति सूचकांक: आयकर विभाग द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 48 के तहत CII को प्रतिवर्ष अधिसूचित किया जाता है।

- CII का उपयोग मुद्रास्फीति के आधार पर परिसंपत्तियों के क्रय मूल्य को समायोजित करने के लिये किया जाता है।

- CII सूचीकरण (Indexation) में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि करदाताओं को समय के साथ परिसंपत्ति की कीमतों में वृद्धि के कारण दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ (LTCG) पर अत्यधिक कर का भुगतान न करना पड़े।

- वित्त वर्ष 2024-25 के लिये CII 363 है, जिसका अर्थ है कि वर्ष 2001 के आधार वर्ष (पहले 1981) के बाद से कीमतें 3.63 गुना बढ़ गई हैं, जिसका निश्चित मूल्य 100 है।

भारत में वेतन प्रवृत्तियों के बारे में IER 2024 क्या कहता है?

- वेतन प्रवृत्तियाँ: नियमित वेतनभोगी श्रमिकों के लिये औसत वास्तविक वेतन वर्ष 2022 में 10,925 रुपए से घटकर वर्ष 2023 में 10,790 रुपए हो गया एवं औसत आकस्मिक वेतन 4,712 रुपए से घटकर 4,671 रुपए हो गया।

- स्व-नियोजित व्यक्तियों की औसत आय वर्ष 2022 में 6,843 रुपए से बढ़कर वर्ष 2023 में 7,060 रुपए हो गई।

- स्वरोज़गार और आकस्मिक कार्य में लगी महिलाओं की औसत आय में गिरावट आई, जबकि स्वरोज़गार में लगे पुरुषों की आय में नगण्य वृद्धि देखी गई।

- रोजगार सृजन की गुणवत्ता: रिपोर्ट में कहा गया है कि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) बढ़ने के बावजूद वास्तविक वेतन में निम्न वृद्धि रोज़गार सृजन की कमज़ोर गुणवत्ता को दर्शाती है।

राजनीतिक वेतन में वृद्धि बनाम कर्मचारी वेतन में स्थिरता की चिंताएँ क्या हैं?

- लोकतांत्रिक जवाबदेही का कमज़ोर होना: वर्ष 2022-23 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 1.72 लाख रुपए या लगभग 14,333 रुपए प्रति माह अनुमानित थी।

- एक सेवानिवृत्त सांसद को अब औसत भारतीय आय से दोगुना से अधिक प्राप्त होता है, जबकि एक वर्तमान सांसद लगभग नौ गुना अधिक आय अर्जित करता है।

- राजनीतिक नेताओं को पर्याप्त वेतन वृद्धि मिलने से आम जनता को स्वयं के वेतन में स्थिरता का अनुभव होगा जिससे जन साधारण में स्वार्थी शासन की धारणा विकसित हो सकती है।

- इससे लोकतांत्रिक संस्थाओं की वैधता कमज़ोर हो सकती है, निर्वाचित पदाधिकारियों में जनता का विश्वास प्रभावित हो सकता है तथा शासक वर्ग और शासित वर्ग का अंतराल बढ़ सकता है।

- शासन प्राथमिकताओं में विषमता: हालाँकि सांसदों के वेतन में वर्ष 2025 में 24% की वृद्धि की गई किंतु भारत का राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (NFLMW) मात्र 176 रुपए प्रतिदिन (वर्ष 2017 से अपरिवर्तित) बना हुआ है और यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में निम्नतम है।

- यह स्पष्ट विरोधाभास तात्कालिकता और प्राथमिकता में बेमेल को उजागर करता है, जो लोकतांत्रिक शासन की नैतिक विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।

- लोकलुभावनवाद को बढ़ावा: वेतन में स्थिरता, मुद्रास्फीति में वृद्धि (वर्ष 2024 में खाद्य मुद्रास्फीति 9.04%), और घरेलू बचत वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.3% पर निम्न होने के साथ मतदाताओं की राज्य के नेतृत्व वाली निःशुल्क योजनाओं पर निर्भरता तेज़ी से बढ़ रही है।

- इन समस्याओं का निवारण किये बिना राजनेताओं के वेतन में वृद्धि किये जाने से दीर्घकालिक कल्याणकारी सुधारों की अपेक्षा अल्पकालिक लोकलुभावन राजनीति को बढ़ावा मिल सकता है।

- समावेशी विकास लक्ष्यों की उपेक्षा: वेतन में असमानता "साझा समृद्धि" की अवधारणा के विपरीत है, जो सतत् विकास का प्रमुख लक्ष्य (SDG 10: समानीत असमता) है, और इससे विकास-समावेशी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की वैश्विक छवि धूमिल हो सकती है।

- अनुपयुक्त सामाजिक संरक्षण अवसंरचना: भारत का परिदृश्य यूरोपीय संघ के विपरीत है, जो उचित न्यूनतम वेतन और वेतन संबंधी विवादों हेतु विधिक निवारण तंत्र का प्रावधान करता है।

- भारत का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 वर्तमान में भी संकीर्ण रूप से परिभाषित है (मुख्यतः भोजन/कैलोरी मानदंडों पर केंद्रित) जिसमें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे अन्य आवश्यक पहलुओं हेतु व्यापक प्रावधान नहीं किये गए हैं तथा श्रमिकों के वेतन को नगण्य महत्त्व दिया गया है।

भारत वेतन-मुद्रास्फीति अंतराल को किस प्रकार कम कर सकता है?

- प्रणालीगत सुधार की आवश्यकता: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग और 14वें वित्त आयोग जैसे विशेषज्ञों ने वेतन संशोधन को राजनीतिकरण से मुक्त करने तथा उन्हें आर्थिक निष्पादन के अनुरूप बनाने के लिये स्वतंत्र परिलब्धि आयोगों की अनुशंसा की है।

- न्यूनतम वेतन को मुद्रास्फीति के अनुरूप सूचकांकित किया जाना: न्यूनतम वेतन को मुद्रास्फीति के अनुरूप सूचकांकित करने से मौजूदा वेतन में और कमी होने की समस्या का समाधान किया जा सकता है तथा स्थिर वास्तविक आय सुनिश्चित की जा सकती है।

- आवधिक आधार संशोधन के साथ एक राष्ट्रीय वेतन सूचीकरण तंत्र का क्रियान्वन किया जा सकता है।

- न्यूनतम मजदूरी से उचित मजदूरी की ओर बदलाव: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के अनुरूप , स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और सामाजिक गतिशीलता को शामिल करने के लिये "जीवन के सभ्य मानक" की परिभाषा का विस्तार करें ।

- ILO के सभ्य कार्य एजेंडा (जिसका उद्देश्य रोज़गार सृजन के माध्यम से उत्पादक रोज़गार और सभ्य कार्य को बढ़ावा देना है) और यूरोपीय संघ के उचित वेतन ढाँचे के साथ भारत की नीतियों को संरेखित करने की आवश्यकता है।

- डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से अनुपालन: विशेष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में वेतन अनुपालन की निगरानी के लिये ई-श्रम पोर्टल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) डेटाबेस और वास्तविक समय में रिपोर्टिंग टूल का पूर्णतम उपयोग किया जाना चाहिये।

- वेतन में समानता हेतु 8वाँ वेतन आयोग: 8वें वेतन आयोग को संतुलित आय संरचना के उद्देश्य से सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के वेतन रुझानों को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी वेतन को मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप निर्धारित करना चाहिये।

|

दृष्टि मेन्स प्रश्न: प्रश्न. भारत समावेशी विकास सुनिश्चित करते हुए वेतन-मुद्रास्फीति अंतराल को किस प्रकार कम कर सकता है? नीतिगत सुधारों का सुझाव दीजिये। |